9.1 陈情表 同步分层作业(含解析)

文档属性

| 名称 | 9.1 陈情表 同步分层作业(含解析) |  | |

| 格式 | doc | ||

| 文件大小 | 187.0KB | ||

| 资源类型 | 试卷 | ||

| 版本资源 | 统编版 | ||

| 科目 | 语文 | ||

| 更新时间 | 2024-09-13 10:59:53 | ||

图片预览

文档简介

中小学教育资源及组卷应用平台

9.1 陈情表 分层作业

一、单选题

1.下列对《陈情表》理解表述有误的一项()

A.晋武帝征诏李密为太子洗马,李密不愿应诏,就写了这篇申诉自己不能应诏的苦衷表文。

B.本文开篇就提出不愿应诏,接着从自己幼年的不幸遭遇写起,说明自己与祖母相依为命的特殊感情,致使君王收回成命。

C.本文叙述委婉、辞意恳切,语言简洁生动,富有表现力与强烈的感染力。

D.文章始终围绕“愿乞终养,辞不赴命”八个字展开,在简洁的笔墨中寄寓了深深的情感。

2.下列句子中加点词的解释,不正确的一项是( )

A.愿陛下矜悯愚诚 愚诚:自己的诚意,衷情

B.谨拜表以闻 拜表:上奏章

C.庶刘侥幸,保卒余年 庶:庶民

D.本图宦达,不矜名节 矜:看重,推崇

3.对下列词语的解释不正确的一项是( )

A.过蒙拔擢,宠命优渥 拔擢:提拔、擢升

B.岂敢盘桓,有所希冀 希冀:这里指非分的愿望

C.但以刘日薄西山 但:但是

D.是以区区不能废远 区区:自己的私情

4.下列加粗词语活用类型归类正确的一项是( )

①雨泽下注

②臣不胜犬马怖惧之情

③乳二世

④吾妻死之年所手植也

⑤执此以朝

⑥则刘病日笃

A.①④⑤/②③⑥ B.①②④⑥/③⑤

C.①③⑤/②④⑥ D.①②⑥/③④⑤

5.下列加点字注音正确的一组是( )

A.险衅(xìn) 祚薄(zuó) 床蓐(rù) 茕茕孑立(qiòng)

B.洗马(xǐ) 逋慢(bū) 拔擢(zhuó) 终鲜兄弟(xiǎn)

C.优渥(wò) 期功(qī) 闵凶(mǐn) 逮奉圣朝(dài)

D.伪朝(wěi) 矜悯(jīn) 郎署(shǔ) 猥以微贱(wěi)

6.下列加点字注音、字形正确的一组是( )

A.险衅(xìn) 过蒙拔擢(zhuó) 床蓐(rù) 茕茕孑立(qióng)

B.洗马(xǐ) 门哀祚薄(zuò) 逋慢(bū) 终鲜兄弟(xiǎn)

C.优渥(wò) 逮奉圣朝(dài) 悯凶(mǐn) 期(qī)功强(qiǎng)近

D.伪朝(wěi) 矜闵愚诚(jīn) 郎署(shǔ) 猥以微贱(wèi)

7.下列对相关文化常识的解说,不正确的一项是( )

A.“诸父”即伯父、叔父的统称;“先大母”,即已去世的祖母。

B.“三五之夜”即农历每月十五的夜晚,“十五”又称“望”。

C.“象笏”即象牙制的手板,古代品级较高的官员朝见君主时执笏,供指画和记事。

D.“来归”和“归宁”都是指出嫁的女子回娘家省亲。

8.对下列各句中加粗词语的解释,正确的一项是( )

A.听臣微志 听:听从。

B.门衰祚薄,晚有儿息 祚:家门,家庭。

C.而刘夙婴疾病 婴:缠绕。

D.不矜名节 矜:矜持

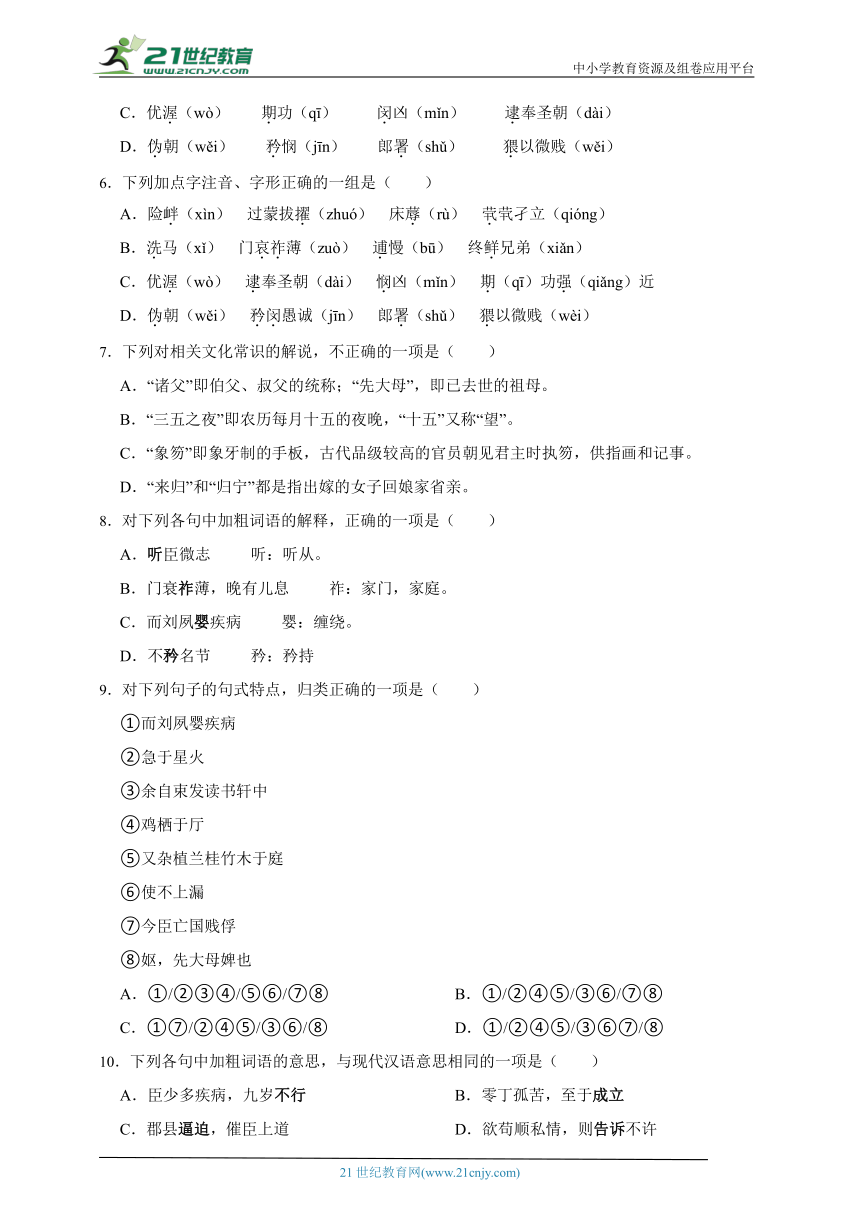

9.对下列句子的句式特点,归类正确的一项是( )

①而刘夙婴疾病

②急于星火

③余自束发读书轩中

④鸡栖于厅

⑤又杂植兰桂竹木于庭

⑥使不上漏

⑦今臣亡国贱俘

⑧妪,先大母婢也

A.①/②③④/⑤⑥/⑦⑧ B.①/②④⑤/③⑥/⑦⑧

C.①⑦/②④⑤/③⑥/⑧ D.①/②④⑤/③⑥⑦/⑧

10.下列各句中加粗词语的意思,与现代汉语意思相同的一项是( )

A.臣少多疾病,九岁不行 B.零丁孤苦,至于成立

C.郡县逼迫,催臣上道 D.欲苟顺私情,则告诉不许

二、语言表达

11.下面是一段赏析《陈情表》的文字,它在语法、用词等方面有不当的地方,请找出并修改。

①文笔简捷流畅,语言生动形象,也是《陈情表》的最大特色。②诸如用“茕茕孑立,形影相吊”形容孤苦无依,用“星火”形容形势急迫,③迫不及待用“奔驰”形容,用“狼狈”形容进退两难,④用“日薄西山,气息奄奄”形容垂危之状,都异常生动形象。⑤通过这些生动形象的语言,恰当地表达了思想感情,⑥提高了文章的艺术感染力。⑦这些富有生命力的语言,至今还被人们引用,可见影响之深远。

12.欣赏作品要学会咬文嚼字,品味语言。仔细阅读文章,回答下列问题:

(1)第二段接连使用时间词“逮”“前”“后”“寻”,对应的征召词“察”“举”“拜”“除”“当”以及递增官职“孝廉”“秀才”“郎中”“洗马”,有什么用意?

(2)第二段“切”“峻”“责”“慢”有什么表达效果?四字句描绘出一幅什么样的画面?

(3)结合文本仔细品读下面文句中的加粗词语,说说作者使用这些词语的用意是什么。

①沐浴清化

②且臣少仕伪朝

③不矜名节

④今臣亡国贱俘,至微至陋

三、现代文阅读

阅读下面的文章,完成下面小题。

陈情与感动

罗伟章

我读的第一篇古文,是《陈情表》。

那时候,我还是小学低年级的学生,我二哥念初中,好读书,在乡上买了本《古文观止》。寒假里,大雪盈野,土地被雪盖了,农活也被雪盖了,二哥便拿着书,钻进院坝边新修的空房里,不喊吃饭就不出来,出来时必冻得躬肩缩背,脸色青紫。如此十余天后,书变重了——满本都是红色的批注。腊月三十那天,父亲和兄弟姐妹上邻院看灯去了,我和二哥都不爱热闹,兄弟俩坐在火塘边,他把书取来,挑一篇念给我听。念的是《陈情表》。我听不懂内容,但闻到了旧香。语言的美,是美到嗅觉里的。念了,二哥又背诵,很是自得。当他逐句讲解,自得的心淡了。那是一个没下雪却打着黑霜的冬日。

“生孩六月,慈父见背”,这句话给予我的宽慰,至今想来,还心生颤栗。我五岁多,母亲就去世了。家里的天,是母亲顶着的,父亲也要听母亲的,母亲去世,天就塌了。在对未来的惊恐中,我常躲到屋后的林子里,窥视村里小孩跟在各自的母亲身后,从田间地头走过,一声一声地叫“妈”。为啥他们都有妈,唯独我没有?我的妈是一个土堆,冰冷而臃肿,摸上去是粗糙的颗粒。再摸,还是。找不到答案,疑惑就凝结为痛楚。我认为自己是世上最悲苦的人。然而,李密,《陈情表》的作者,半岁就死了父亲,到四岁,母亲改嫁。死别和生离,小小年纪,他就尝透了。那是我第一次受到关于痛苦的教育。

痛苦不是你一个人的。

当痛苦降临,无力除去,便逃脱,不能逃脱,便忍受——岂止忍受,还要担荷。如此,胸襟就撑出别样天地。后读杜诗:“窗含西岭千秋雪,门泊东吴万里船。”那门,那窗,是打开的,打开后就看到万千气象:众生之苦里,蕴含着无限生机。杜诗让我更深地理解了《陈情表》对我的意义。

在我心里,李密始终是个孩子。到他写《陈情表》时,已44岁,可依然是个孩子。这感觉真没有错。李密以孝闻名,《陈情表》以孝动人,“孝”字在甲骨文里就有,是汉字的母字,“老”之下一“子”,“子”紧贴“老”,代表晚辈对老人的扶持。李密对祖母,侍奉汤药,“未曾废离”,是一辈子的孩子。

李密是哪里人,我并不关心。人情相类,普天同理。但如果突然撞到他的家乡去了呢?那便是故人重逢。认识作家,无须相见,读了他的作品,就算认识了。作品是作家的内在星空,读过,就不仅认识,还是熟识。我和李密认识的年头,该和他写《陈情表》时的岁数差不多吧?这是货真价实的老友了。因此,来到川西彭山,得知他是彭山保胜乡人,欢喜心如风拂柳。也不是激动,只是心里一亮。是烛光的那种亮,外面的世界退去,只照见两人和两人的秘密。

彭山县属眉山市,眉山有苏东坡,这奠定了一种美,也奠定了一种温度和好整以暇的气质。东坡的厉害,在于个性强却又通达人情,活得诗性,且能用细节之绚烂抵抗人生之大灾。比较起来,李密就过得太苦了。身苦,心也苦。不过,一国一族,总有些人是要受苦的,他们在贫苦、辛苦和苦厄中,参悟生命,自觉承担,缔造出源头性的文化因子。自汉武帝始,孝由家庭伦理延伸至社会和政治伦理,到李密写《陈情表》时的晋武帝,更是强力推行这种伦理,以孝命名的村社山水,由此遍布国中。当孝成为准则,就成了孝道。孝道是个延展概念,“老吾老以及人之老”,从一家,到两家,到三家,到千万家,如此升华为价值观和对共同体的认同。在这方面,李密是作了很大贡献的。

仲秋时节,雨气蒙蒙,而眼前身后,光影婆娑,整个彭山,如起伏的园林,低处大河奔流,高处竹木葱翠。李密故居在保胜乡龙安村,倾斜的坡地上,村道、房子错落有致,干净整洁,左面崖壁,刻满字画,都与李密有关。我并不十分在意这些,只悉心察看当地百姓的脸,都安宁祥和。从他们脸上,我看到两个字:充实。人只有在对他人的同情、理解和关照中,才能内心丰盈,从而迈过自我隔绝和自我枯萎的“现代化陷阱”。由此扩展,家庭伦理便成为家国伦理、万物伦理,人也因此走出小我,成为大写的人。

彭山是个孕育传说的地方,远近闻名的彭祖,活了将近800岁,真假不重要,重要的是对突破局限的表达。传说还是一种想象力,是深具可能性的预言,比如张献忠沉银地,多年来也是传说,但考古将传说变成了历史——曾经的事实:沉银处就在彭山江口镇河段,而今已发掘出5万多件文物。一个生长传说的地方,定有传奇的精神在,这传奇的精神,既是勇猛精进,也是笃定持守。在我看来,李密是彭山最大的传奇。他用真实书写了传奇。在李密的时代,孝已可归为传统文化,他以对传统的尊重和身体力行,以一篇《陈情表》,既感动了晋武帝,也感动了苏东坡,还感动了后世的我以及亿万国人。从文学角度,陈情与感动,是文学的根,《陈情表》根深而叶茂,因此成为千古名篇。

(选自《光明日报》,有删节)

13.下列对文章的理解与分析,不恰当的两项是( )( )

A.文章开篇回忆“我”听哥哥念《陈情表》的往事,用“闻到了旧香”,形象生动的表现《陈情表》的语言带给“我”强烈的美的感受。

B.第3节中作者说:“至今想来,还心生颤栗。”“颤栗”是作者由李密的悲苦触发了自己自幼丧母的内心痛苦、恐惧的复杂感受。

C.眉山苏东坡与彭山李密,虽都命途多舛,但一个豁达洒脱,活得诗性;一个困厄悲苦,以孝动人。必须有苦难,才能使人参悟生命,自觉承担,缔造出源头性的文化因子。

D.文章第9段对李密家乡彭山的描写,运用了比喻、对偶的修辞,句式整齐,语言简洁,画面清新质朴。

E.最后一节中引入了彭祖的传说,又引入了张献忠沉银的传说,一虚一实,有力地印证了“彭山是个孕育传说的地方”这个观点,同时也增添了文章的文化韵味。

14.请赏析文章最后一节中画横线句子。

15.作者说:“李密是哪里人,我并不关心。”但却用了大量笔墨写李密的故乡——川西彭山,为什么?

16.综观全文,说说《陈情表》对“我”有哪些意义?

17.结合你学过的苏轼作品,举例分析你对第8节中划波浪线句子的深刻理解。

答案解析

1.【答案】B

【解析】B 项,“本文开篇就提出不愿应诏”表述错误,不是开篇就提出不愿应诏,而是第三段才提出。

故答案为:B

此题考查对文本有关内容的概括和分析能力。在认真阅读并翻译文章的基础上,注意时间、地点、人物,看是否同一时间,同一地点,同一人所做之事。拿选项与原文逐字对照,看是否有出入。

2.【答案】C

【解析】

本题考查学生理解文言实词意义的能力。

C.“庶”:希望。句意:希望祖母刘氏能够侥幸保全她的余生。

故答案为:C。

本题考查学生理解文言实词意义的能力。理解文言实词意思的技巧:从语法搭配的角度辨析词性;从词义搭配的角度推测词义;从语境暗示的角度推断词义;从字形构成的角度推测词义;从词类活用(古今异义)等用法的角度判断词义;从句子结构对称的角度推断词义;从字音字形通假的角度推断词义。

3.【答案】C

【解析】

本题考查学生理解文言实词的能力。

C. 但:只是。句意:只是因为祖母刘氏的寿命即将终了。

故答案为:C。

本题考查学生理解文言实词的能力。理解文言实词意思的技巧:从语法搭配的角度辨析词性;从词义搭配的角度推测词义;从语境暗示的角度推断词义;从字形构成的角度推测词义;从词类活用(古今异义)等用法的角度判断词义;从句子结构对称的角度推断词义;从字音字形通假的角度推断词义。

4.【答案】B

【解析】本题考查理解辨析词类活用的能力。

①②④⑥为名词作状语,③⑤为名词作动词。

故答案为:B

本题考查理解辨析词类活用的能力。在古汉语中,某些词在特定的语言环境中又可以灵活运用。临时改变它的基本功能,在句中充当其它类词。词的这种临时的灵活运用,就叫做词类活用。

5.【答案】D

【解析】

本题考查学生识记现代汉语常用字字音的能力。

A.“祚薄”的“祚”应读zuò;“茕茕孑立”的“茕”应读qióng。

B.“洗马”的“洗”应读xiǎn。

C.“期功”的“期”应读jī。

故答案为:D。

本题考查学生识记现代汉语常用字字音的能力。该题每一个选项中的字词都是常见易读错的字,有多音字,有形声字,有形近字,针对命题特点,只要平时多注意积累,勤查字典,问题就可迎刃而解。复习字音和字形字义结合起来,互相促进,相辅相成,效果会更好。

6.【答案】A

【解析】

本题考查学生识记现代汉语常用字字音、字形的能力。

B.“洗马(xǐ)”中的“洗(xǐ)”应该读“xiǎn”;“门哀祚薄”中的“哀”应该为“衰”。

C.“悯凶”中的“悯”应该为“闵”;“期(qī)功强(qiǎng)近”中的“期(qī)”应该读“jī”。

D.“矜闵愚诚”中的“闵”应该为“愍”;“猥以微贱(wèi)”中的“猥(wèi)”应该读“wěi”。

故答案为:A。

本题考查识记现代汉语普通话常用字的字音的能力和正确书写现代常用规范汉字的能力。关于字音都是常见易读错的字,有多音字,有形声字,有形近字,针对命题特点,只要平时多注意积累,勤查字典,问题就可迎刃而解。复习字音和字形字义结合起来,互相促进,相辅相成,效果会更好。关于字形,要做到正确地读写词语,首先应注意从汉字的音、形、义三方面入手,读准字音,辨明字形,弄清字义。其次要适当拓宽阅读面,多积累词语,丰富自己的词汇量。并且在积累的过程中,要做到准确无误,这样在读写的过程中就可以避免读错写错了。

7.【答案】D

【解析】本题考查识记文化常识的能力。 D“来归”指“嫁到我家来”。

故答案为:D

本题考查识记文化常识的能力。文化常识的考核主要集中在古代的一些称谓、官职的变迁、宫殿的名称、年号、谥号、庙号、一些文书的名称、官场的一些礼节、朝廷的一些机构、典章制度、行政区划、还有一些避讳的说法等。

8.【答案】C

【解析】本题考查考生理解文言实词在句中的含义的能力。

A项,应为“应许”。

B项,应为“福分”。C无误。

D项,应为“看重、推崇”。

故答案为:C

本题考查考生理解文言实词在句中的含义的能力。推断文言实词可以运用语境解词法。词不离句,句不离篇。另外,文言实词重点还在于平时的分类积累、记忆,以上方法只能是同学们在记忆不牢、拿捏不准的时候,尝试运用。

9.【答案】B

【解析】本题考查文言句式的掌握能力。

①被动句;②④⑤介词短语后置句;③⑥省略句;⑦⑧判断句。

故答案为:B

本题考查文言句式的掌握能力。解答这类题,要求对几种文言句式了然于胸,并能较好地分辨其用法。判断句、被动句要从结构特征上去掌握,省略句要联系上下文去推求省略的部分,倒装句要掌握宾语前置、定语后置、主谓倒装、状语后置的规律,固定句式要记住它们的习惯用法。

10.【答案】C

【解析】此题考查理解文言实词中古今异义词的能力。

A项,“不行”古义指不会走路;

B项,“成立”古义指成人自立;C无误;

D项,“告诉”古义指申诉(苦衷)。

故答案为:C

此题考查理解文言实词中古今异义词的能力。古今异义词指的是古汉语中一些字形相同而意义用法不同的词,因其演变情形不同,故古今意义上存在差别。解答此类题,一定要结合好词语所在的句子语境进行理解。

11.【答案】①“简捷”应改为“简洁”;③“迫不及待用‘奔驰’形容”应改为“用‘奔驰’形容迫不及待”;⑤在“通过”前面加上“文章”或“作者”;⑥“提高”应改为“增强”。

【解析】题干指明了“语法”“用词”等切入角度。“简洁”“简捷”二者侧重点不同。前者指简明扼要,没有多余的内容。常用来形容说话、行文等。后者指直截了当,简便快捷。常用来形容动作、过程等。文中应用“简洁”。“迫不及待用‘奔驰’形容”语序不当。“通过”一词使句子缺少主语。“提高……感染力”搭配不当。

故答案为:①“简捷”应改为“简洁”;③“迫不及待用‘奔驰’形容”应改为“用‘奔驰’形容迫不及待”;⑤在“通过”前面加上“文章”或“作者”;⑥“提高”应改为“增强”。

此题考查学生辨析并修改病句的能力。首先应熟知病句的类型,最常用的判别方法是划分句子结构成分,先看主谓宾,再看定状补,判断句子是否存在成分残缺赞余、搭配不当、结构混乱、语序不当等问题。如果结构上没有问题,可从逻辑意义上分析,看是否有表意不明、句意关系不当等问此题考查辨析病句能力。要了解病句的类型.并能对句子做语法分析。

12.【答案】(1)这些词语都表示新朝对李密的多次征召:从时间上看急迫连续,从形式上看多法并用,从官职上看越来越高,显示出新朝急于需要李密出来笼络人心,而李密推辞之难,这为下文矛盾的解决埋下了伏笔。

(2)这四个字形象地写出了朝廷对李密“辞不赴命”越来越生气,责备越来越严重的态度,仿佛可以看到皇帝在那里生气发怒的情形。

(3)①“清化”歌颂新朝,表明自己对新朝的拥戴;②“伪朝”一词完成政治立场的切换,与蜀汉朝廷划清了界限;③④“不矜名节”“亡国贱俘”自污名节,消除晋武帝对自己不出仕可能是为了保名节的疑虑。

【解析】(1)“逮奉圣朝,沐浴清化”,其中有对晋武帝的最高颂词;更有对作者深受其恩的最大感激,“沐浴清化”的更重要的事实是诏书特下,拜臣郎中,寻蒙国恩,除臣洗马”武帝“特下”诏书,而且要作者做特别亲信的宫廷侍卫之长;不久又授予辅佐太子的官职。面对最高统治者一再提拔,作为降臣的李密越发不能简单从事了,于是“具以表闻”。从以前的情况看并没有获得武帝的谅解,而是遭到强迫手段:“诏书切峻,责臣逋慢。”“切”“峻”“责”“逋”“慢”都准确鲜明地刻画了武帝当时的恼怒情态。郡县风驰电掣地执行王命,是“逼迫”,是“催”臣上道,州司具体贯彻王命,是“临门”,是“急于星火”,先后六个四字句,非常精练形象地描绘了一幅雷厉风行无可阻遏的催命图。

(2)①“切”“峻”意为“急切,严厉”“责”意为“责备”“慢”意为“怠慢。可见,朝廷对李密辞不赴命”“辞不就职”的做法很是生气,多次征召李密入朝为官,帮助朝廷笼络人心,巩固新潮的统治。也表现了李密进退两难的处境。为下文李密对问题的解决渲染氛围,做好铺垫。②四字句准确鲜明地刻画了晋武帝当时的恼怒情态,渲染出圣命逼人的紧张气氛。

(3)“清化”,清明的政治教化,歌颂新朝,表明自己对新朝的拥戴;“伪朝”指蜀汉,一词完成政治立场的切换,与②蜀汉朝廷划清了界限;“不矜名节”“亡国贱俘”自污名节,消除晋武帝对自己不出仕可能是为保名节的疑虑。

⑴本题考查学生对文言文有关内容要点的概括和分析能力。此类题答题时,通读全文了解文章的内容及作者所要表达的思想感情,根据原题所问找到答题区间并对答题区间进行分析与归纳,最终概括出答案。

⑵本题考查学生分析文本的语言的特点,品味作品高超的语言艺术的能力。语言是思维的外壳,是作者表情达意的工具。语言的简练、准确、生动、鲜明是写作者应努力打造的一个方向。

⑶本题主要考查文言实词的意思。实词类题目答题的方法有“结构分析法”“语法分析法”“形旁辨义法”“套用成语法”“套用课本法”,解答此题要注意上下文,最好方法是把所给的词义代到原文中去,依据上下文的语意来推导之,应该很容易判断出来。

【答案】13.B;C

14.使用了排比、比喻的修辞手法。从晋武帝到亿万国人,从个人到众人,用排比手法形象地写出了《陈情表》感人无数的力量;又用“文学的根”比喻“陈情与感动”,用“根深叶茂”比喻《陈情表》对后世深远的影响,表达了作者对李密的崇敬之情,对《陈情表》的高度赞誉。最后一句话既有点题作用,又深化了主题。

15.①作者与李密人情相类,遭遇相似,自幼结识,在内心深处已将李密视为自己熟识的故人老友,至于他的家乡在哪里并不重要;②作者偶然来到川西彭山,意外发现是李密的故乡,如与老友久别相逢,倍感欢喜,因此用大量笔墨描写彭山;③彭山自然风景美好质朴,当地人安宁祥和,内心丰盈,使作者更深体味到生长在这里的李密以陈情与感动使孝道升华为价值观和对共同体的认同;④彭山是个孕育传说的地方,既有彭祖活了近800年的传说,又有张献忠沉银的真实历史,作者用一虚一实的写法,为彭山增添了历史文化色彩;⑤作者由感悟彭山孕育的传奇精神,写到了李密及《陈情表》用陈情与感动对传统文化的发展形成了极其深远的影响,卒章显志,升华主题。

16.①《陈情表》是我儿时读的第一篇古文;让我闻到了旧香,感受到语言的美;②曾经给予幼年丧母的我以宽慰,至今仍心生颤栗;③它让我第一次受到关于痛苦的教育——痛苦不是一个人的,当痛苦降临,无法逃脱,便只能忍受和承担,如此胸襟就撐出别样天地;④在我中年时意外在李密故乡与“故人重逢”,由彭山的风土人情、传奇精神我感知并感悟到了《陈情表》对社会伦理、政治伦理以及传统文化都有着深远的影响。

17.示例:苏轼因乌台诗案几近丧命,后被贬为黄州团练副使。一次道中遇雨,同行皆感狼狈,而苏轼独泰然处之,并作《定风波》一词。用意外遇雨的细节书写“一蓑烟雨任平生”“也无风雨也无晴”的人生感悟,显示出他面对人生风雨、政治仕途的坎坷,依然个性坚强,活得诗性,宠辱不惊,豁达洒脱。

【解析】

(1)本题考查学生对文本相关内容的理解和分析能力。解答本题时,首先要整体把握文章的内容,看清文脉,并认真品味关键性语言。

(2)本题考直学生体会重要语句的丰富含意,品味精彩的语言表达艺术的能力。所谓重要句子,一般指结构和内容两方面有重要作用的句子,答题时一般可以按照手法、表层含义、深层含义(文中的含义)、作用这几个步骤进行。回答时,一般要回答出三点,第一,句子使用的表达技巧,可以从修辞上、表现手法上、或者某些特殊的词语、或者句式上考虑;第二,句子表达的内容;第三,句子表达的效果。

(3)本题考查学生理解句子含义并分析文章重要语段的作用的能力。答题时一般从内容、结构和艺术效果等角度分析。内容上一般为交代人物活动的环境、刻画人物性格、表现主旨或深化主题等;结构上一般为为后面情节发展做铺垫或埋下伏笔,线索或推动情节发展,照应前文或标题,和文中的某情节形成对比等;效果上一般为设置悬念,引起读者阅读的兴趣,出乎意料却在情理之中,情节陡转,产生戏剧性效果、引人深思等。

(4)本题考查学生分析作品结构、概括主要内容的能力。答这道题要在理解文章主题的基础上去筛选,后一问已经说了要从写法上解答,实际上就是对文章结构的作用的分析。

(5)本题考查学生理解句子含义、对作品进行个性化阅读和有创意的解读的能力。解答此类题,首先通读文章整体把握文章内容大意,在此基础上明确题目要求。答题时,首先表明观点,然后结合原文内容分析答题。只要能结合文章的具体内容,阐述自己持有该观点的理由,且言之成理,能自圆其说,都视为正确答案。

13.本题考查学生对文本相关内容的理解和分析能力。

B.对“ 颤栗 ”理解不当,“ 颤栗 ”应理解为因激动而颜抖。原文是“这句话给子我的宽慰,至今想来,还心生颤栗 ”,《陈情表》让幼小的我第一次知道痛苦不是一个人的,引发了共情,有了面对痛苦的勇气,获得了心灵的慰藉;

C.“必须有苦难,才能使人参悟生命“说法太绝对,不符合原文意思。原文表达是"一国一族,总有些人是要受苦的,他们在贫苦、辛苦和苦后中,参悟生命,自觉承担缔造出源头性的文化因子”。

故答案为:BC。

14.本题考直学生体会重要语句的丰富含意,品味精彩的语言表达艺术的能力。

这段文字运用了排比、比喻等修辞手法表达自己的看法,抒发情感。“既感动了晋武帝,也感动了苏东坡,还感动了后世的我以及亿万国人"运用排比,从晋武帝到亿万臣人,从个人到众人,铺陈被《陈情表》感动的人物,形象地写出了《陈情表》感人无数的力量;“从文学角度,陈情与感动,是文学的根“运用比喻,以“根”比喻文学中的“陈情与感动”,强调了“陈情与感动"在文学上的重要性;“《陈情表》根深而叶茂,因此成为干古名篇”,“根深叶茂”指这篇文章在文学史上长久吃立,地位稳固,且长得技繁叶茂,说明对后世影响巨大,此句用“"根深叶茂"比喻《陈情表》对后世深远的影响,表达了作者对李密的崇敬之情,对《陈情表》的高度赞誉。最后一句话既有点题作用,又深化了主题。

故答案为:使用了排比、比喻的修辞手法。从晋武帝到亿万国人,从个人到众人,用排比手法形象地写出了《陈情表》感人无数的力量;又用“文学的根”比喻“陈情与感动”,用“根深叶茂”比喻《陈情表》对后世深远的影响,表达了作者对李密的崇敬之情,对《陈情表》的高度赞誉。最后一句话既有点题作用,又深化了主题。

15.本题考查学生理解句子含义并分析文章重要语段的作用的能力。

李密是哪里人,我并不关心"是因为他是哪里人无关紧要,要紧的是“我”与李密的经历和对他的感情。原文说“我五岁多,母亲就去世了”我认为自己是世上最悲苦的人。然而,李密,《陈情表》的作者,半岁就死了父亲,到四岁,母亲改嫁。死别和生离,小小年纪,他就尝透了”,可见“我”和李密遭遇相似,感情相类;并且”我”在幼年时就由二哥引领着“结识"了李密,“我和李密认识的年头,该和他写《陈情表》时的岁数差不多吧 这是货真价实的老友了",早已算是熟识的老友,至于他的家乡在哪里并不重要;作者用了大量笔墨写李密的故乡--川西彭山,首先,是因为偶然来到彭山,偶然得知是李密的故乡,“那便是故人重逢”,“因此,来到川西彭山,得知他是彭山保胜乡

人,欢喜心如风拂柳”,这便是作者用大量笔墨描写彭山的直接原因;其次,来到彭山,看到了这里的自然风光"整个彭山,如起伏的园林,低处大河奔流,高处竹木葱翠”,感受到与众不同的气质"奠定了一种温度和好整以暇的气质”,看到了民风的质朴与温和“忍心察看当地百姓的脸,都安宁祥和。从他们脸上,我看到两个字:充实”,作者更加感觉到李密的孝道对当地的影响,“一国一族,总有些人是要受苦的,他们在贫苦、辛苦和苦厄中,参悟生命,自觉承担,缔造出源头性的文化因子”从一家,到两家,到三家,到千万家,如此升华为价值观和对共同体的认同,在这方面,李密是作了很大贡献的”,作者更深体味到生长在这里的李密以陈情与感动使孝道升华为价值观和对共同体的认同,这是用大量笔墨写彭山的深层原因;另外,这个地方历史文化悠久,既有传说当中的彭祖“远近间名的步祖,活了将近800岁",又有真实存在的张献忠沉银地"沉银处就在彭山江口镇河段,而今已发掘出5万多件文物”,一虚一实,为彭山增添了历史文化色彩;并由此感悟到精神层面,“一个生长传说的地方,定有传奇的精神在,这传奇的精神,既是勇猛精进,也是笃定持守。在我看来,李密是彭山最大的传奇。他用真实书写了传奇”,以及对文化的影响,“在李密的时代,孝已可归为传统文化,他以对传统的尊重和身体力行,以一篇《陈情表》,既感动了晋武帝,也感动了苏东坡,还感动了后世的我以及亿万国人”,卒章显志,升华主题。

故答案为: ①作者与李密人情相类,遭遇相似,自幼结识,在内心深处已将李密视为自己熟识的故人老友,至于他的家乡在哪里并不重要;②作者偶然来到川西彭山,意外发现是李密的故乡,如与老友久别相逢,倍感欢喜,因此用大量笔墨描写彭山;③彭山自然风景美好质朴,当地人安宁祥和,内心丰盈,使作者更深体味到生长在这里的李密以陈情与感动使孝道升华为价值观和对共同体的认同;④彭山是个孕育传说的地方,既有彭祖活了近800年的传说,又有张献忠沉银的真实历史,作者用一虚一实的写法,为彭山增添了历史文化色彩;⑤作者由感悟彭山孕育的传奇精神,写到了李密及《陈情表》用陈情与感动对传统文化的发展形成了极其深远的影响,卒章显志,升华主题。

16.本题考查学生分析作品结构、概括主要内容的能力。

文章开头写”我”与《陈情表》的结识,“我和二哥都不爱热闹,兄弟俩坐在火墙边,他把书取来,挑一篇念给我听。念的是《陈情表》,我听不懂内容,但闻到了旧香语言的美,是美到嗅觉里的”,《陈情表》是我儿时读的第一篇古文;让我闻到了旧香,感受到语言的美;《陈情表》给了“我”情感的慰藉,“我”幼年丧母,“生孩六月,慈父见背”,这句话给予我的宽慰,至今想来,还心生颜票”,《陈情表》曾经给予幼年丧母的我以宽慰,至今仍心生额栗;

《陈情表》让“我对于痛苦有了独特的认识,“那是我第一次受到关于痛苦的教育“痛苦不是你一个人的”"当痛苦降临,无力除去,便逃脱,不能逃脱,便忍受--岂止忍受,还要担荷。如此,胸襟就撑出别样天地”

后来到了李密的故乡彭山,发现李密及《陈情表》对当地风土人情以及对社会伦理、政治伦理以及传统文化都有着深远的影响,“自汉武帝始,孝由家庭伦理延伸至社会和政治伦理,到李密写《陈情表》时的晋武帝,更是强力推行这种伦理"孝道是个延展概念,"老吾老以及人之老",从一家,到两家,到三家,到千万家,如此升华为价信观和对共同体的认同。在这方面,李密是作了很大贡献的”,“在李密的时代,孝已可归为传统文化,他以对传统的尊重和身体力行,以一篇《陈情表》,既感动了晋武帝,也感动了苏东坡,还感动了后世的我以及亿万国人“从文学角度,陈情与感动,是文学的根,《陈情表》根深而叶茂,因此成为千古名篇”,在我中年时意外在李密故乡与“故人重逢”,由彭山的风土人情、传奇精神我感知并感悟到了《陈情表》对社会伦理、政治伦理以及传统文化都有着深远的影响。

故答案为:①《陈情表》是我儿时读的第一篇古文;让我闻到了旧香,感受到语言的美;②曾经给予幼年丧母的我以宽慰,至今仍心生颤栗;③它让我第一次受到关于痛苦的教育——痛苦不是一个人的,当痛苦降临,无法逃脱,便只能忍受和承担,如此胸襟就撐出别样天地;④在我中年时意外在李密故乡与“故人重逢”,由彭山的风土人情、传奇精神我感知并感悟到了《陈情表》对社会伦理、政治伦理以及传统文化都有着深远的影响。

17.本题考查学生理解句子含义、对作品进行个性化阅读和有创意的解读的能力。

画线句是“东坡的厉害,在于个性强却又通达人情,活得诗性,且能用细节之绚烂抵抗人生之大灾",这段话是对苏轼的评价,“个性强”是说他面对强权毫不畏惧,坚持自己的信念;“通达人情,活得诗性”,是说他对人生看得通透,不拘泥于个人的荣辱得失,在困境中依然活得酒脱;“能用细节之绚烂抵抗人生之大灾”是说他能在细微之处

得到人生感悟,用洒脱对抗人生的不幸。结合苏轼的作品来理解这句话的含义,考生要选择一篇能体现在细微处感悟人生哲理,酒脱率性对待人生困境的诗文。最合适的是苏轼的《定风波》,词描写的是一件生活中的小事,“三月七日,沙湖道中遇雨,雨具先去,同行皆狼狈,余独不觉,已而遂睛,故作此词”,此词通过野外途中偶遇风雨这一生活中的小事,于简林中见深意,于寻常处生奇景,表现出旷达超脱的胸襟,寄离着超凡脱俗的人生理想,上片着眼于雨中,下片着眼于雨后,全词体现出一个正直文人在坎坷人生中力求解脱之道,篇福虽短,但意境深邃,内蕴丰富,显示出他面对人生风雨、政治仕途的坎坷,依然个性坚强,活得诗性,宠辱不惊,达脱。

故答案为:示例:苏轼因乌台诗案几近丧命,后被贬为黄州团练副使。一次道中遇雨,同行皆感狼狈,而苏轼独泰然处之,并作《定风波》一词。用意外遇雨的细节书写“一蓑烟雨任平生”“也无风雨也无晴”的人生感悟,显示出他面对人生风雨、政治仕途的坎坷,依然个性坚强,活得诗性,宠辱不惊,豁达洒脱。

21世纪教育网 www.21cnjy.com 精品试卷·第 2 页 (共 2 页)

HYPERLINK "http://21世纪教育网(www.21cnjy.com)

" 21世纪教育网(www.21cnjy.com)

9.1 陈情表 分层作业

一、单选题

1.下列对《陈情表》理解表述有误的一项()

A.晋武帝征诏李密为太子洗马,李密不愿应诏,就写了这篇申诉自己不能应诏的苦衷表文。

B.本文开篇就提出不愿应诏,接着从自己幼年的不幸遭遇写起,说明自己与祖母相依为命的特殊感情,致使君王收回成命。

C.本文叙述委婉、辞意恳切,语言简洁生动,富有表现力与强烈的感染力。

D.文章始终围绕“愿乞终养,辞不赴命”八个字展开,在简洁的笔墨中寄寓了深深的情感。

2.下列句子中加点词的解释,不正确的一项是( )

A.愿陛下矜悯愚诚 愚诚:自己的诚意,衷情

B.谨拜表以闻 拜表:上奏章

C.庶刘侥幸,保卒余年 庶:庶民

D.本图宦达,不矜名节 矜:看重,推崇

3.对下列词语的解释不正确的一项是( )

A.过蒙拔擢,宠命优渥 拔擢:提拔、擢升

B.岂敢盘桓,有所希冀 希冀:这里指非分的愿望

C.但以刘日薄西山 但:但是

D.是以区区不能废远 区区:自己的私情

4.下列加粗词语活用类型归类正确的一项是( )

①雨泽下注

②臣不胜犬马怖惧之情

③乳二世

④吾妻死之年所手植也

⑤执此以朝

⑥则刘病日笃

A.①④⑤/②③⑥ B.①②④⑥/③⑤

C.①③⑤/②④⑥ D.①②⑥/③④⑤

5.下列加点字注音正确的一组是( )

A.险衅(xìn) 祚薄(zuó) 床蓐(rù) 茕茕孑立(qiòng)

B.洗马(xǐ) 逋慢(bū) 拔擢(zhuó) 终鲜兄弟(xiǎn)

C.优渥(wò) 期功(qī) 闵凶(mǐn) 逮奉圣朝(dài)

D.伪朝(wěi) 矜悯(jīn) 郎署(shǔ) 猥以微贱(wěi)

6.下列加点字注音、字形正确的一组是( )

A.险衅(xìn) 过蒙拔擢(zhuó) 床蓐(rù) 茕茕孑立(qióng)

B.洗马(xǐ) 门哀祚薄(zuò) 逋慢(bū) 终鲜兄弟(xiǎn)

C.优渥(wò) 逮奉圣朝(dài) 悯凶(mǐn) 期(qī)功强(qiǎng)近

D.伪朝(wěi) 矜闵愚诚(jīn) 郎署(shǔ) 猥以微贱(wèi)

7.下列对相关文化常识的解说,不正确的一项是( )

A.“诸父”即伯父、叔父的统称;“先大母”,即已去世的祖母。

B.“三五之夜”即农历每月十五的夜晚,“十五”又称“望”。

C.“象笏”即象牙制的手板,古代品级较高的官员朝见君主时执笏,供指画和记事。

D.“来归”和“归宁”都是指出嫁的女子回娘家省亲。

8.对下列各句中加粗词语的解释,正确的一项是( )

A.听臣微志 听:听从。

B.门衰祚薄,晚有儿息 祚:家门,家庭。

C.而刘夙婴疾病 婴:缠绕。

D.不矜名节 矜:矜持

9.对下列句子的句式特点,归类正确的一项是( )

①而刘夙婴疾病

②急于星火

③余自束发读书轩中

④鸡栖于厅

⑤又杂植兰桂竹木于庭

⑥使不上漏

⑦今臣亡国贱俘

⑧妪,先大母婢也

A.①/②③④/⑤⑥/⑦⑧ B.①/②④⑤/③⑥/⑦⑧

C.①⑦/②④⑤/③⑥/⑧ D.①/②④⑤/③⑥⑦/⑧

10.下列各句中加粗词语的意思,与现代汉语意思相同的一项是( )

A.臣少多疾病,九岁不行 B.零丁孤苦,至于成立

C.郡县逼迫,催臣上道 D.欲苟顺私情,则告诉不许

二、语言表达

11.下面是一段赏析《陈情表》的文字,它在语法、用词等方面有不当的地方,请找出并修改。

①文笔简捷流畅,语言生动形象,也是《陈情表》的最大特色。②诸如用“茕茕孑立,形影相吊”形容孤苦无依,用“星火”形容形势急迫,③迫不及待用“奔驰”形容,用“狼狈”形容进退两难,④用“日薄西山,气息奄奄”形容垂危之状,都异常生动形象。⑤通过这些生动形象的语言,恰当地表达了思想感情,⑥提高了文章的艺术感染力。⑦这些富有生命力的语言,至今还被人们引用,可见影响之深远。

12.欣赏作品要学会咬文嚼字,品味语言。仔细阅读文章,回答下列问题:

(1)第二段接连使用时间词“逮”“前”“后”“寻”,对应的征召词“察”“举”“拜”“除”“当”以及递增官职“孝廉”“秀才”“郎中”“洗马”,有什么用意?

(2)第二段“切”“峻”“责”“慢”有什么表达效果?四字句描绘出一幅什么样的画面?

(3)结合文本仔细品读下面文句中的加粗词语,说说作者使用这些词语的用意是什么。

①沐浴清化

②且臣少仕伪朝

③不矜名节

④今臣亡国贱俘,至微至陋

三、现代文阅读

阅读下面的文章,完成下面小题。

陈情与感动

罗伟章

我读的第一篇古文,是《陈情表》。

那时候,我还是小学低年级的学生,我二哥念初中,好读书,在乡上买了本《古文观止》。寒假里,大雪盈野,土地被雪盖了,农活也被雪盖了,二哥便拿着书,钻进院坝边新修的空房里,不喊吃饭就不出来,出来时必冻得躬肩缩背,脸色青紫。如此十余天后,书变重了——满本都是红色的批注。腊月三十那天,父亲和兄弟姐妹上邻院看灯去了,我和二哥都不爱热闹,兄弟俩坐在火塘边,他把书取来,挑一篇念给我听。念的是《陈情表》。我听不懂内容,但闻到了旧香。语言的美,是美到嗅觉里的。念了,二哥又背诵,很是自得。当他逐句讲解,自得的心淡了。那是一个没下雪却打着黑霜的冬日。

“生孩六月,慈父见背”,这句话给予我的宽慰,至今想来,还心生颤栗。我五岁多,母亲就去世了。家里的天,是母亲顶着的,父亲也要听母亲的,母亲去世,天就塌了。在对未来的惊恐中,我常躲到屋后的林子里,窥视村里小孩跟在各自的母亲身后,从田间地头走过,一声一声地叫“妈”。为啥他们都有妈,唯独我没有?我的妈是一个土堆,冰冷而臃肿,摸上去是粗糙的颗粒。再摸,还是。找不到答案,疑惑就凝结为痛楚。我认为自己是世上最悲苦的人。然而,李密,《陈情表》的作者,半岁就死了父亲,到四岁,母亲改嫁。死别和生离,小小年纪,他就尝透了。那是我第一次受到关于痛苦的教育。

痛苦不是你一个人的。

当痛苦降临,无力除去,便逃脱,不能逃脱,便忍受——岂止忍受,还要担荷。如此,胸襟就撑出别样天地。后读杜诗:“窗含西岭千秋雪,门泊东吴万里船。”那门,那窗,是打开的,打开后就看到万千气象:众生之苦里,蕴含着无限生机。杜诗让我更深地理解了《陈情表》对我的意义。

在我心里,李密始终是个孩子。到他写《陈情表》时,已44岁,可依然是个孩子。这感觉真没有错。李密以孝闻名,《陈情表》以孝动人,“孝”字在甲骨文里就有,是汉字的母字,“老”之下一“子”,“子”紧贴“老”,代表晚辈对老人的扶持。李密对祖母,侍奉汤药,“未曾废离”,是一辈子的孩子。

李密是哪里人,我并不关心。人情相类,普天同理。但如果突然撞到他的家乡去了呢?那便是故人重逢。认识作家,无须相见,读了他的作品,就算认识了。作品是作家的内在星空,读过,就不仅认识,还是熟识。我和李密认识的年头,该和他写《陈情表》时的岁数差不多吧?这是货真价实的老友了。因此,来到川西彭山,得知他是彭山保胜乡人,欢喜心如风拂柳。也不是激动,只是心里一亮。是烛光的那种亮,外面的世界退去,只照见两人和两人的秘密。

彭山县属眉山市,眉山有苏东坡,这奠定了一种美,也奠定了一种温度和好整以暇的气质。东坡的厉害,在于个性强却又通达人情,活得诗性,且能用细节之绚烂抵抗人生之大灾。比较起来,李密就过得太苦了。身苦,心也苦。不过,一国一族,总有些人是要受苦的,他们在贫苦、辛苦和苦厄中,参悟生命,自觉承担,缔造出源头性的文化因子。自汉武帝始,孝由家庭伦理延伸至社会和政治伦理,到李密写《陈情表》时的晋武帝,更是强力推行这种伦理,以孝命名的村社山水,由此遍布国中。当孝成为准则,就成了孝道。孝道是个延展概念,“老吾老以及人之老”,从一家,到两家,到三家,到千万家,如此升华为价值观和对共同体的认同。在这方面,李密是作了很大贡献的。

仲秋时节,雨气蒙蒙,而眼前身后,光影婆娑,整个彭山,如起伏的园林,低处大河奔流,高处竹木葱翠。李密故居在保胜乡龙安村,倾斜的坡地上,村道、房子错落有致,干净整洁,左面崖壁,刻满字画,都与李密有关。我并不十分在意这些,只悉心察看当地百姓的脸,都安宁祥和。从他们脸上,我看到两个字:充实。人只有在对他人的同情、理解和关照中,才能内心丰盈,从而迈过自我隔绝和自我枯萎的“现代化陷阱”。由此扩展,家庭伦理便成为家国伦理、万物伦理,人也因此走出小我,成为大写的人。

彭山是个孕育传说的地方,远近闻名的彭祖,活了将近800岁,真假不重要,重要的是对突破局限的表达。传说还是一种想象力,是深具可能性的预言,比如张献忠沉银地,多年来也是传说,但考古将传说变成了历史——曾经的事实:沉银处就在彭山江口镇河段,而今已发掘出5万多件文物。一个生长传说的地方,定有传奇的精神在,这传奇的精神,既是勇猛精进,也是笃定持守。在我看来,李密是彭山最大的传奇。他用真实书写了传奇。在李密的时代,孝已可归为传统文化,他以对传统的尊重和身体力行,以一篇《陈情表》,既感动了晋武帝,也感动了苏东坡,还感动了后世的我以及亿万国人。从文学角度,陈情与感动,是文学的根,《陈情表》根深而叶茂,因此成为千古名篇。

(选自《光明日报》,有删节)

13.下列对文章的理解与分析,不恰当的两项是( )( )

A.文章开篇回忆“我”听哥哥念《陈情表》的往事,用“闻到了旧香”,形象生动的表现《陈情表》的语言带给“我”强烈的美的感受。

B.第3节中作者说:“至今想来,还心生颤栗。”“颤栗”是作者由李密的悲苦触发了自己自幼丧母的内心痛苦、恐惧的复杂感受。

C.眉山苏东坡与彭山李密,虽都命途多舛,但一个豁达洒脱,活得诗性;一个困厄悲苦,以孝动人。必须有苦难,才能使人参悟生命,自觉承担,缔造出源头性的文化因子。

D.文章第9段对李密家乡彭山的描写,运用了比喻、对偶的修辞,句式整齐,语言简洁,画面清新质朴。

E.最后一节中引入了彭祖的传说,又引入了张献忠沉银的传说,一虚一实,有力地印证了“彭山是个孕育传说的地方”这个观点,同时也增添了文章的文化韵味。

14.请赏析文章最后一节中画横线句子。

15.作者说:“李密是哪里人,我并不关心。”但却用了大量笔墨写李密的故乡——川西彭山,为什么?

16.综观全文,说说《陈情表》对“我”有哪些意义?

17.结合你学过的苏轼作品,举例分析你对第8节中划波浪线句子的深刻理解。

答案解析

1.【答案】B

【解析】B 项,“本文开篇就提出不愿应诏”表述错误,不是开篇就提出不愿应诏,而是第三段才提出。

故答案为:B

此题考查对文本有关内容的概括和分析能力。在认真阅读并翻译文章的基础上,注意时间、地点、人物,看是否同一时间,同一地点,同一人所做之事。拿选项与原文逐字对照,看是否有出入。

2.【答案】C

【解析】

本题考查学生理解文言实词意义的能力。

C.“庶”:希望。句意:希望祖母刘氏能够侥幸保全她的余生。

故答案为:C。

本题考查学生理解文言实词意义的能力。理解文言实词意思的技巧:从语法搭配的角度辨析词性;从词义搭配的角度推测词义;从语境暗示的角度推断词义;从字形构成的角度推测词义;从词类活用(古今异义)等用法的角度判断词义;从句子结构对称的角度推断词义;从字音字形通假的角度推断词义。

3.【答案】C

【解析】

本题考查学生理解文言实词的能力。

C. 但:只是。句意:只是因为祖母刘氏的寿命即将终了。

故答案为:C。

本题考查学生理解文言实词的能力。理解文言实词意思的技巧:从语法搭配的角度辨析词性;从词义搭配的角度推测词义;从语境暗示的角度推断词义;从字形构成的角度推测词义;从词类活用(古今异义)等用法的角度判断词义;从句子结构对称的角度推断词义;从字音字形通假的角度推断词义。

4.【答案】B

【解析】本题考查理解辨析词类活用的能力。

①②④⑥为名词作状语,③⑤为名词作动词。

故答案为:B

本题考查理解辨析词类活用的能力。在古汉语中,某些词在特定的语言环境中又可以灵活运用。临时改变它的基本功能,在句中充当其它类词。词的这种临时的灵活运用,就叫做词类活用。

5.【答案】D

【解析】

本题考查学生识记现代汉语常用字字音的能力。

A.“祚薄”的“祚”应读zuò;“茕茕孑立”的“茕”应读qióng。

B.“洗马”的“洗”应读xiǎn。

C.“期功”的“期”应读jī。

故答案为:D。

本题考查学生识记现代汉语常用字字音的能力。该题每一个选项中的字词都是常见易读错的字,有多音字,有形声字,有形近字,针对命题特点,只要平时多注意积累,勤查字典,问题就可迎刃而解。复习字音和字形字义结合起来,互相促进,相辅相成,效果会更好。

6.【答案】A

【解析】

本题考查学生识记现代汉语常用字字音、字形的能力。

B.“洗马(xǐ)”中的“洗(xǐ)”应该读“xiǎn”;“门哀祚薄”中的“哀”应该为“衰”。

C.“悯凶”中的“悯”应该为“闵”;“期(qī)功强(qiǎng)近”中的“期(qī)”应该读“jī”。

D.“矜闵愚诚”中的“闵”应该为“愍”;“猥以微贱(wèi)”中的“猥(wèi)”应该读“wěi”。

故答案为:A。

本题考查识记现代汉语普通话常用字的字音的能力和正确书写现代常用规范汉字的能力。关于字音都是常见易读错的字,有多音字,有形声字,有形近字,针对命题特点,只要平时多注意积累,勤查字典,问题就可迎刃而解。复习字音和字形字义结合起来,互相促进,相辅相成,效果会更好。关于字形,要做到正确地读写词语,首先应注意从汉字的音、形、义三方面入手,读准字音,辨明字形,弄清字义。其次要适当拓宽阅读面,多积累词语,丰富自己的词汇量。并且在积累的过程中,要做到准确无误,这样在读写的过程中就可以避免读错写错了。

7.【答案】D

【解析】本题考查识记文化常识的能力。 D“来归”指“嫁到我家来”。

故答案为:D

本题考查识记文化常识的能力。文化常识的考核主要集中在古代的一些称谓、官职的变迁、宫殿的名称、年号、谥号、庙号、一些文书的名称、官场的一些礼节、朝廷的一些机构、典章制度、行政区划、还有一些避讳的说法等。

8.【答案】C

【解析】本题考查考生理解文言实词在句中的含义的能力。

A项,应为“应许”。

B项,应为“福分”。C无误。

D项,应为“看重、推崇”。

故答案为:C

本题考查考生理解文言实词在句中的含义的能力。推断文言实词可以运用语境解词法。词不离句,句不离篇。另外,文言实词重点还在于平时的分类积累、记忆,以上方法只能是同学们在记忆不牢、拿捏不准的时候,尝试运用。

9.【答案】B

【解析】本题考查文言句式的掌握能力。

①被动句;②④⑤介词短语后置句;③⑥省略句;⑦⑧判断句。

故答案为:B

本题考查文言句式的掌握能力。解答这类题,要求对几种文言句式了然于胸,并能较好地分辨其用法。判断句、被动句要从结构特征上去掌握,省略句要联系上下文去推求省略的部分,倒装句要掌握宾语前置、定语后置、主谓倒装、状语后置的规律,固定句式要记住它们的习惯用法。

10.【答案】C

【解析】此题考查理解文言实词中古今异义词的能力。

A项,“不行”古义指不会走路;

B项,“成立”古义指成人自立;C无误;

D项,“告诉”古义指申诉(苦衷)。

故答案为:C

此题考查理解文言实词中古今异义词的能力。古今异义词指的是古汉语中一些字形相同而意义用法不同的词,因其演变情形不同,故古今意义上存在差别。解答此类题,一定要结合好词语所在的句子语境进行理解。

11.【答案】①“简捷”应改为“简洁”;③“迫不及待用‘奔驰’形容”应改为“用‘奔驰’形容迫不及待”;⑤在“通过”前面加上“文章”或“作者”;⑥“提高”应改为“增强”。

【解析】题干指明了“语法”“用词”等切入角度。“简洁”“简捷”二者侧重点不同。前者指简明扼要,没有多余的内容。常用来形容说话、行文等。后者指直截了当,简便快捷。常用来形容动作、过程等。文中应用“简洁”。“迫不及待用‘奔驰’形容”语序不当。“通过”一词使句子缺少主语。“提高……感染力”搭配不当。

故答案为:①“简捷”应改为“简洁”;③“迫不及待用‘奔驰’形容”应改为“用‘奔驰’形容迫不及待”;⑤在“通过”前面加上“文章”或“作者”;⑥“提高”应改为“增强”。

此题考查学生辨析并修改病句的能力。首先应熟知病句的类型,最常用的判别方法是划分句子结构成分,先看主谓宾,再看定状补,判断句子是否存在成分残缺赞余、搭配不当、结构混乱、语序不当等问题。如果结构上没有问题,可从逻辑意义上分析,看是否有表意不明、句意关系不当等问此题考查辨析病句能力。要了解病句的类型.并能对句子做语法分析。

12.【答案】(1)这些词语都表示新朝对李密的多次征召:从时间上看急迫连续,从形式上看多法并用,从官职上看越来越高,显示出新朝急于需要李密出来笼络人心,而李密推辞之难,这为下文矛盾的解决埋下了伏笔。

(2)这四个字形象地写出了朝廷对李密“辞不赴命”越来越生气,责备越来越严重的态度,仿佛可以看到皇帝在那里生气发怒的情形。

(3)①“清化”歌颂新朝,表明自己对新朝的拥戴;②“伪朝”一词完成政治立场的切换,与蜀汉朝廷划清了界限;③④“不矜名节”“亡国贱俘”自污名节,消除晋武帝对自己不出仕可能是为了保名节的疑虑。

【解析】(1)“逮奉圣朝,沐浴清化”,其中有对晋武帝的最高颂词;更有对作者深受其恩的最大感激,“沐浴清化”的更重要的事实是诏书特下,拜臣郎中,寻蒙国恩,除臣洗马”武帝“特下”诏书,而且要作者做特别亲信的宫廷侍卫之长;不久又授予辅佐太子的官职。面对最高统治者一再提拔,作为降臣的李密越发不能简单从事了,于是“具以表闻”。从以前的情况看并没有获得武帝的谅解,而是遭到强迫手段:“诏书切峻,责臣逋慢。”“切”“峻”“责”“逋”“慢”都准确鲜明地刻画了武帝当时的恼怒情态。郡县风驰电掣地执行王命,是“逼迫”,是“催”臣上道,州司具体贯彻王命,是“临门”,是“急于星火”,先后六个四字句,非常精练形象地描绘了一幅雷厉风行无可阻遏的催命图。

(2)①“切”“峻”意为“急切,严厉”“责”意为“责备”“慢”意为“怠慢。可见,朝廷对李密辞不赴命”“辞不就职”的做法很是生气,多次征召李密入朝为官,帮助朝廷笼络人心,巩固新潮的统治。也表现了李密进退两难的处境。为下文李密对问题的解决渲染氛围,做好铺垫。②四字句准确鲜明地刻画了晋武帝当时的恼怒情态,渲染出圣命逼人的紧张气氛。

(3)“清化”,清明的政治教化,歌颂新朝,表明自己对新朝的拥戴;“伪朝”指蜀汉,一词完成政治立场的切换,与②蜀汉朝廷划清了界限;“不矜名节”“亡国贱俘”自污名节,消除晋武帝对自己不出仕可能是为保名节的疑虑。

⑴本题考查学生对文言文有关内容要点的概括和分析能力。此类题答题时,通读全文了解文章的内容及作者所要表达的思想感情,根据原题所问找到答题区间并对答题区间进行分析与归纳,最终概括出答案。

⑵本题考查学生分析文本的语言的特点,品味作品高超的语言艺术的能力。语言是思维的外壳,是作者表情达意的工具。语言的简练、准确、生动、鲜明是写作者应努力打造的一个方向。

⑶本题主要考查文言实词的意思。实词类题目答题的方法有“结构分析法”“语法分析法”“形旁辨义法”“套用成语法”“套用课本法”,解答此题要注意上下文,最好方法是把所给的词义代到原文中去,依据上下文的语意来推导之,应该很容易判断出来。

【答案】13.B;C

14.使用了排比、比喻的修辞手法。从晋武帝到亿万国人,从个人到众人,用排比手法形象地写出了《陈情表》感人无数的力量;又用“文学的根”比喻“陈情与感动”,用“根深叶茂”比喻《陈情表》对后世深远的影响,表达了作者对李密的崇敬之情,对《陈情表》的高度赞誉。最后一句话既有点题作用,又深化了主题。

15.①作者与李密人情相类,遭遇相似,自幼结识,在内心深处已将李密视为自己熟识的故人老友,至于他的家乡在哪里并不重要;②作者偶然来到川西彭山,意外发现是李密的故乡,如与老友久别相逢,倍感欢喜,因此用大量笔墨描写彭山;③彭山自然风景美好质朴,当地人安宁祥和,内心丰盈,使作者更深体味到生长在这里的李密以陈情与感动使孝道升华为价值观和对共同体的认同;④彭山是个孕育传说的地方,既有彭祖活了近800年的传说,又有张献忠沉银的真实历史,作者用一虚一实的写法,为彭山增添了历史文化色彩;⑤作者由感悟彭山孕育的传奇精神,写到了李密及《陈情表》用陈情与感动对传统文化的发展形成了极其深远的影响,卒章显志,升华主题。

16.①《陈情表》是我儿时读的第一篇古文;让我闻到了旧香,感受到语言的美;②曾经给予幼年丧母的我以宽慰,至今仍心生颤栗;③它让我第一次受到关于痛苦的教育——痛苦不是一个人的,当痛苦降临,无法逃脱,便只能忍受和承担,如此胸襟就撐出别样天地;④在我中年时意外在李密故乡与“故人重逢”,由彭山的风土人情、传奇精神我感知并感悟到了《陈情表》对社会伦理、政治伦理以及传统文化都有着深远的影响。

17.示例:苏轼因乌台诗案几近丧命,后被贬为黄州团练副使。一次道中遇雨,同行皆感狼狈,而苏轼独泰然处之,并作《定风波》一词。用意外遇雨的细节书写“一蓑烟雨任平生”“也无风雨也无晴”的人生感悟,显示出他面对人生风雨、政治仕途的坎坷,依然个性坚强,活得诗性,宠辱不惊,豁达洒脱。

【解析】

(1)本题考查学生对文本相关内容的理解和分析能力。解答本题时,首先要整体把握文章的内容,看清文脉,并认真品味关键性语言。

(2)本题考直学生体会重要语句的丰富含意,品味精彩的语言表达艺术的能力。所谓重要句子,一般指结构和内容两方面有重要作用的句子,答题时一般可以按照手法、表层含义、深层含义(文中的含义)、作用这几个步骤进行。回答时,一般要回答出三点,第一,句子使用的表达技巧,可以从修辞上、表现手法上、或者某些特殊的词语、或者句式上考虑;第二,句子表达的内容;第三,句子表达的效果。

(3)本题考查学生理解句子含义并分析文章重要语段的作用的能力。答题时一般从内容、结构和艺术效果等角度分析。内容上一般为交代人物活动的环境、刻画人物性格、表现主旨或深化主题等;结构上一般为为后面情节发展做铺垫或埋下伏笔,线索或推动情节发展,照应前文或标题,和文中的某情节形成对比等;效果上一般为设置悬念,引起读者阅读的兴趣,出乎意料却在情理之中,情节陡转,产生戏剧性效果、引人深思等。

(4)本题考查学生分析作品结构、概括主要内容的能力。答这道题要在理解文章主题的基础上去筛选,后一问已经说了要从写法上解答,实际上就是对文章结构的作用的分析。

(5)本题考查学生理解句子含义、对作品进行个性化阅读和有创意的解读的能力。解答此类题,首先通读文章整体把握文章内容大意,在此基础上明确题目要求。答题时,首先表明观点,然后结合原文内容分析答题。只要能结合文章的具体内容,阐述自己持有该观点的理由,且言之成理,能自圆其说,都视为正确答案。

13.本题考查学生对文本相关内容的理解和分析能力。

B.对“ 颤栗 ”理解不当,“ 颤栗 ”应理解为因激动而颜抖。原文是“这句话给子我的宽慰,至今想来,还心生颤栗 ”,《陈情表》让幼小的我第一次知道痛苦不是一个人的,引发了共情,有了面对痛苦的勇气,获得了心灵的慰藉;

C.“必须有苦难,才能使人参悟生命“说法太绝对,不符合原文意思。原文表达是"一国一族,总有些人是要受苦的,他们在贫苦、辛苦和苦后中,参悟生命,自觉承担缔造出源头性的文化因子”。

故答案为:BC。

14.本题考直学生体会重要语句的丰富含意,品味精彩的语言表达艺术的能力。

这段文字运用了排比、比喻等修辞手法表达自己的看法,抒发情感。“既感动了晋武帝,也感动了苏东坡,还感动了后世的我以及亿万国人"运用排比,从晋武帝到亿万臣人,从个人到众人,铺陈被《陈情表》感动的人物,形象地写出了《陈情表》感人无数的力量;“从文学角度,陈情与感动,是文学的根“运用比喻,以“根”比喻文学中的“陈情与感动”,强调了“陈情与感动"在文学上的重要性;“《陈情表》根深而叶茂,因此成为干古名篇”,“根深叶茂”指这篇文章在文学史上长久吃立,地位稳固,且长得技繁叶茂,说明对后世影响巨大,此句用“"根深叶茂"比喻《陈情表》对后世深远的影响,表达了作者对李密的崇敬之情,对《陈情表》的高度赞誉。最后一句话既有点题作用,又深化了主题。

故答案为:使用了排比、比喻的修辞手法。从晋武帝到亿万国人,从个人到众人,用排比手法形象地写出了《陈情表》感人无数的力量;又用“文学的根”比喻“陈情与感动”,用“根深叶茂”比喻《陈情表》对后世深远的影响,表达了作者对李密的崇敬之情,对《陈情表》的高度赞誉。最后一句话既有点题作用,又深化了主题。

15.本题考查学生理解句子含义并分析文章重要语段的作用的能力。

李密是哪里人,我并不关心"是因为他是哪里人无关紧要,要紧的是“我”与李密的经历和对他的感情。原文说“我五岁多,母亲就去世了”我认为自己是世上最悲苦的人。然而,李密,《陈情表》的作者,半岁就死了父亲,到四岁,母亲改嫁。死别和生离,小小年纪,他就尝透了”,可见“我”和李密遭遇相似,感情相类;并且”我”在幼年时就由二哥引领着“结识"了李密,“我和李密认识的年头,该和他写《陈情表》时的岁数差不多吧 这是货真价实的老友了",早已算是熟识的老友,至于他的家乡在哪里并不重要;作者用了大量笔墨写李密的故乡--川西彭山,首先,是因为偶然来到彭山,偶然得知是李密的故乡,“那便是故人重逢”,“因此,来到川西彭山,得知他是彭山保胜乡

人,欢喜心如风拂柳”,这便是作者用大量笔墨描写彭山的直接原因;其次,来到彭山,看到了这里的自然风光"整个彭山,如起伏的园林,低处大河奔流,高处竹木葱翠”,感受到与众不同的气质"奠定了一种温度和好整以暇的气质”,看到了民风的质朴与温和“忍心察看当地百姓的脸,都安宁祥和。从他们脸上,我看到两个字:充实”,作者更加感觉到李密的孝道对当地的影响,“一国一族,总有些人是要受苦的,他们在贫苦、辛苦和苦厄中,参悟生命,自觉承担,缔造出源头性的文化因子”从一家,到两家,到三家,到千万家,如此升华为价值观和对共同体的认同,在这方面,李密是作了很大贡献的”,作者更深体味到生长在这里的李密以陈情与感动使孝道升华为价值观和对共同体的认同,这是用大量笔墨写彭山的深层原因;另外,这个地方历史文化悠久,既有传说当中的彭祖“远近间名的步祖,活了将近800岁",又有真实存在的张献忠沉银地"沉银处就在彭山江口镇河段,而今已发掘出5万多件文物”,一虚一实,为彭山增添了历史文化色彩;并由此感悟到精神层面,“一个生长传说的地方,定有传奇的精神在,这传奇的精神,既是勇猛精进,也是笃定持守。在我看来,李密是彭山最大的传奇。他用真实书写了传奇”,以及对文化的影响,“在李密的时代,孝已可归为传统文化,他以对传统的尊重和身体力行,以一篇《陈情表》,既感动了晋武帝,也感动了苏东坡,还感动了后世的我以及亿万国人”,卒章显志,升华主题。

故答案为: ①作者与李密人情相类,遭遇相似,自幼结识,在内心深处已将李密视为自己熟识的故人老友,至于他的家乡在哪里并不重要;②作者偶然来到川西彭山,意外发现是李密的故乡,如与老友久别相逢,倍感欢喜,因此用大量笔墨描写彭山;③彭山自然风景美好质朴,当地人安宁祥和,内心丰盈,使作者更深体味到生长在这里的李密以陈情与感动使孝道升华为价值观和对共同体的认同;④彭山是个孕育传说的地方,既有彭祖活了近800年的传说,又有张献忠沉银的真实历史,作者用一虚一实的写法,为彭山增添了历史文化色彩;⑤作者由感悟彭山孕育的传奇精神,写到了李密及《陈情表》用陈情与感动对传统文化的发展形成了极其深远的影响,卒章显志,升华主题。

16.本题考查学生分析作品结构、概括主要内容的能力。

文章开头写”我”与《陈情表》的结识,“我和二哥都不爱热闹,兄弟俩坐在火墙边,他把书取来,挑一篇念给我听。念的是《陈情表》,我听不懂内容,但闻到了旧香语言的美,是美到嗅觉里的”,《陈情表》是我儿时读的第一篇古文;让我闻到了旧香,感受到语言的美;《陈情表》给了“我”情感的慰藉,“我”幼年丧母,“生孩六月,慈父见背”,这句话给予我的宽慰,至今想来,还心生颜票”,《陈情表》曾经给予幼年丧母的我以宽慰,至今仍心生额栗;

《陈情表》让“我对于痛苦有了独特的认识,“那是我第一次受到关于痛苦的教育“痛苦不是你一个人的”"当痛苦降临,无力除去,便逃脱,不能逃脱,便忍受--岂止忍受,还要担荷。如此,胸襟就撑出别样天地”

后来到了李密的故乡彭山,发现李密及《陈情表》对当地风土人情以及对社会伦理、政治伦理以及传统文化都有着深远的影响,“自汉武帝始,孝由家庭伦理延伸至社会和政治伦理,到李密写《陈情表》时的晋武帝,更是强力推行这种伦理"孝道是个延展概念,"老吾老以及人之老",从一家,到两家,到三家,到千万家,如此升华为价信观和对共同体的认同。在这方面,李密是作了很大贡献的”,“在李密的时代,孝已可归为传统文化,他以对传统的尊重和身体力行,以一篇《陈情表》,既感动了晋武帝,也感动了苏东坡,还感动了后世的我以及亿万国人“从文学角度,陈情与感动,是文学的根,《陈情表》根深而叶茂,因此成为千古名篇”,在我中年时意外在李密故乡与“故人重逢”,由彭山的风土人情、传奇精神我感知并感悟到了《陈情表》对社会伦理、政治伦理以及传统文化都有着深远的影响。

故答案为:①《陈情表》是我儿时读的第一篇古文;让我闻到了旧香,感受到语言的美;②曾经给予幼年丧母的我以宽慰,至今仍心生颤栗;③它让我第一次受到关于痛苦的教育——痛苦不是一个人的,当痛苦降临,无法逃脱,便只能忍受和承担,如此胸襟就撐出别样天地;④在我中年时意外在李密故乡与“故人重逢”,由彭山的风土人情、传奇精神我感知并感悟到了《陈情表》对社会伦理、政治伦理以及传统文化都有着深远的影响。

17.本题考查学生理解句子含义、对作品进行个性化阅读和有创意的解读的能力。

画线句是“东坡的厉害,在于个性强却又通达人情,活得诗性,且能用细节之绚烂抵抗人生之大灾",这段话是对苏轼的评价,“个性强”是说他面对强权毫不畏惧,坚持自己的信念;“通达人情,活得诗性”,是说他对人生看得通透,不拘泥于个人的荣辱得失,在困境中依然活得酒脱;“能用细节之绚烂抵抗人生之大灾”是说他能在细微之处

得到人生感悟,用洒脱对抗人生的不幸。结合苏轼的作品来理解这句话的含义,考生要选择一篇能体现在细微处感悟人生哲理,酒脱率性对待人生困境的诗文。最合适的是苏轼的《定风波》,词描写的是一件生活中的小事,“三月七日,沙湖道中遇雨,雨具先去,同行皆狼狈,余独不觉,已而遂睛,故作此词”,此词通过野外途中偶遇风雨这一生活中的小事,于简林中见深意,于寻常处生奇景,表现出旷达超脱的胸襟,寄离着超凡脱俗的人生理想,上片着眼于雨中,下片着眼于雨后,全词体现出一个正直文人在坎坷人生中力求解脱之道,篇福虽短,但意境深邃,内蕴丰富,显示出他面对人生风雨、政治仕途的坎坷,依然个性坚强,活得诗性,宠辱不惊,达脱。

故答案为:示例:苏轼因乌台诗案几近丧命,后被贬为黄州团练副使。一次道中遇雨,同行皆感狼狈,而苏轼独泰然处之,并作《定风波》一词。用意外遇雨的细节书写“一蓑烟雨任平生”“也无风雨也无晴”的人生感悟,显示出他面对人生风雨、政治仕途的坎坷,依然个性坚强,活得诗性,宠辱不惊,豁达洒脱。

21世纪教育网 www.21cnjy.com 精品试卷·第 2 页 (共 2 页)

HYPERLINK "http://21世纪教育网(www.21cnjy.com)

" 21世纪教育网(www.21cnjy.com)