10.2 归去来兮辞并序 同步分层作业(含解析)

文档属性

| 名称 | 10.2 归去来兮辞并序 同步分层作业(含解析) |

|

|

| 格式 | doc | ||

| 文件大小 | 160.4KB | ||

| 资源类型 | 试卷 | ||

| 版本资源 | 统编版 | ||

| 科目 | 语文 | ||

| 更新时间 | 2024-09-13 11:02:05 | ||

图片预览

文档简介

中小学教育资源及组卷应用平台

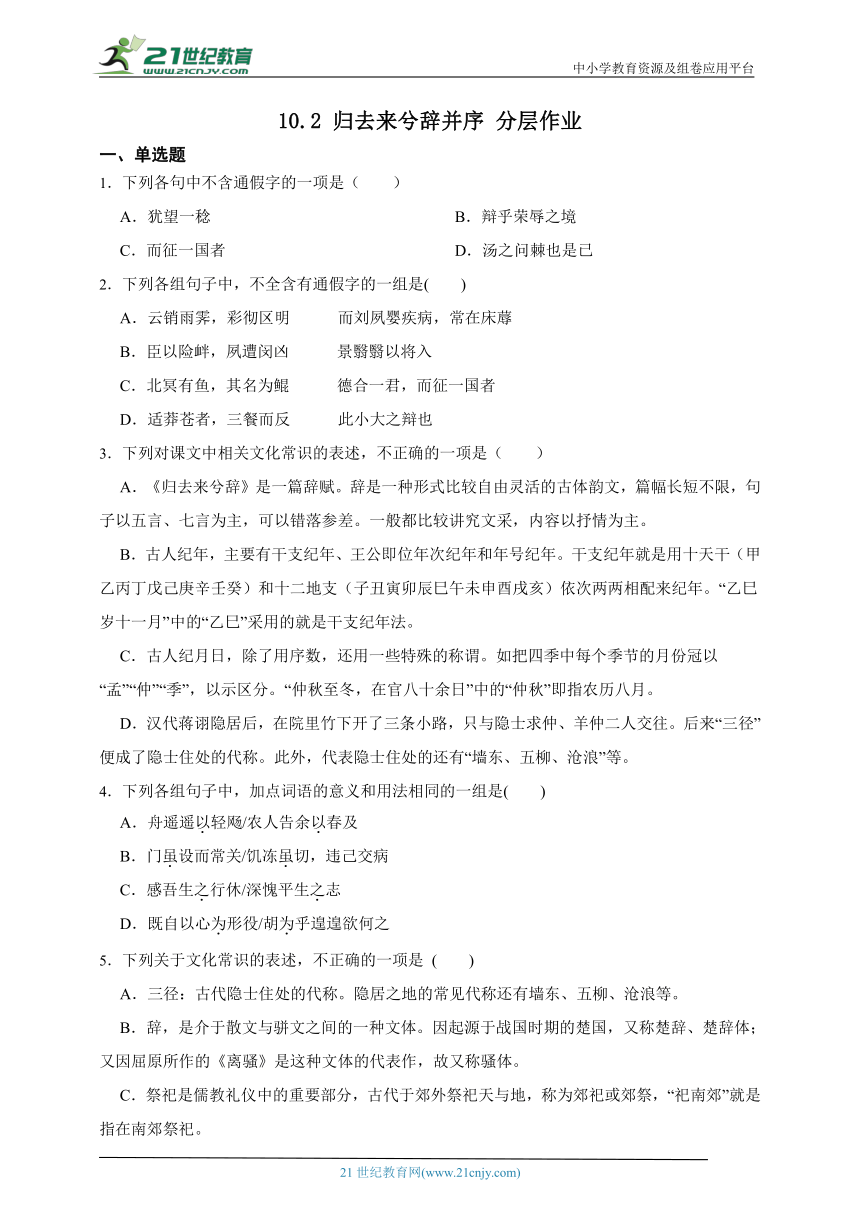

10.2 归去来兮辞并序 分层作业

一、单选题

1.下列各句中不含通假字的一项是( )

A.犹望一稔 B.辩乎荣辱之境

C.而征一国者 D.汤之问棘也是已

2.下列各组句子中,不全含有通假字的一组是( )

A.云销雨霁,彩彻区明 而刘夙婴疾病,常在床蓐

B.臣以险衅,夙遭闵凶 景翳翳以将入

C.北冥有鱼,其名为鲲 德合一君,而征一国者

D.适莽苍者,三餐而反 此小大之辩也

3.下列对课文中相关文化常识的表述,不正确的一项是( )

A.《归去来兮辞》是一篇辞赋。辞是一种形式比较自由灵活的古体韵文,篇幅长短不限,句子以五言、七言为主,可以错落参差。一般都比较讲究文采,内容以抒情为主。

B.古人纪年,主要有干支纪年、王公即位年次纪年和年号纪年。干支纪年就是用十天干(甲乙丙丁戊己庚辛壬癸)和十二地支(子丑寅卯辰巳午未申酉戌亥)依次两两相配来纪年。“乙巳岁十一月”中的“乙巳”采用的就是干支纪年法。

C.古人纪月日,除了用序数,还用一些特殊的称谓。如把四季中每个季节的月份冠以“孟”“仲”“季”,以示区分。“仲秋至冬,在官八十余日”中的“仲秋”即指农历八月。

D.汉代蒋诩隐居后,在院里竹下开了三条小路,只与隐士求仲、羊仲二人交往。后来“三径”便成了隐士住处的代称。此外,代表隐士住处的还有“墙东、五柳、沧浪”等。

4.下列各组句子中,加点词语的意义和用法相同的一组是( )

A.舟遥遥以轻飏/农人告余以春及

B.门虽设而常关/饥冻虽切,违己交病

C.感吾生之行休/深愧平生之志

D.既自以心为形役/胡为乎遑遑欲何之

5.下列关于文化常识的表述,不正确的一项是 ( )

A.三径:古代隐士住处的代称。隐居之地的常见代称还有墙东、五柳、沧浪等。

B.辞,是介于散文与骈文之间的一种文体。因起源于战国时期的楚国,又称楚辞、楚辞体;又因屈原所作的《离骚》是这种文体的代表作,故又称骚体。

C.祭祀是儒教礼仪中的重要部分,古代于郊外祭祀天与地,称为郊祀或郊祭,“祀南郊”就是指在南郊祭祀。

D.农桑,本指种地与养蚕,后来泛指农业生产。“劝课农桑”就是指限制农业生产。

6.下列句子中,句式类型不同于其他三项的一项是 ( )

A.既自以心为形役 B.胡为乎遑遑欲何之

C.农人告余以春及 D.乐夫天命复奚疑

7.下列句子中,加点词语的古今意义完全相同的一项是( )

A.悦亲戚之情话 B.曷不委心任去留

C.既窈窕以寻壑 D.亦崎岖而经丘

8.从句式的角度分析,不同于其他三项的一项是( )

A.既自以心为形役 B.胡为乎遑遑欲何之

C.农人告余以春及 D.乐夫天命复奚疑

9.下列对加点词的解释不正确的一项是( )

A.悟已往之不谏 规劝 B.善万物之得时 羡慕

C.知来者之可追 追补 D.感吾生之行休 将要

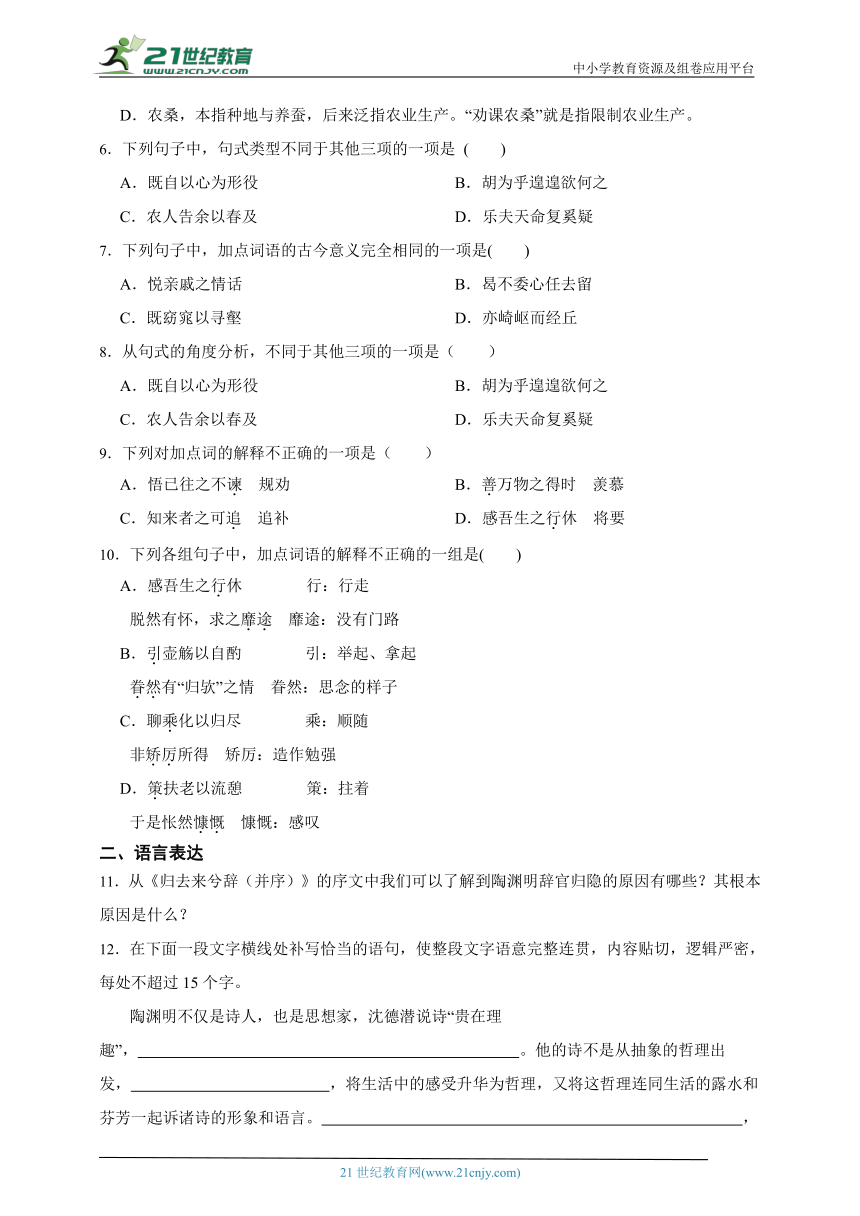

10.下列各组句子中,加点词语的解释不正确的一组是( )

A.感吾生之行休 行:行走

脱然有怀,求之靡途 靡途:没有门路

B.引壶觞以自酌 引:举起、拿起

眷然有“归欤”之情 眷然:思念的样子

C.聊乘化以归尽 乘:顺随

非矫厉所得 矫厉:造作勉强

D.策扶老以流憩 策:拄着

于是怅然慷慨 慷慨:感叹

二、语言表达

11.从《归去来兮辞(并序)》的序文中我们可以了解到陶渊明辞官归隐的原因有哪些?其根本原因是什么?

12.在下面一段文字横线处补写恰当的语句,使整段文字语意完整连贯,内容贴切,逻辑严密,每处不超过15个字。

陶渊明不仅是诗人,也是思想家,沈德潜说诗“贵在理趣”, 。他的诗不是从抽象的哲理出发, ,将生活中的感受升华为哲理,又将这哲理连同生活的露水和芬芳一起诉诸诗的形象和语言。 ,又有诗人的情趣,隽永厚朴,耐人寻味。

13.《归去来兮辞(并序)》的正文前两段中,作者归家途中的迫切是如何体现的?抵家时的欣喜又体现在哪些语句之中?

答案解析

1.【答案】A

【解析】

本题考查学生对文吉词语中的通假字现象的理解能力。

A.无通假字。一稔(rěn),公田收获一次。稳,谷物成熟。句意:只再等上一年。

B.“辩”通“辨”,辨别、区分。句意:辨明荣辱的界限。

C.“而”通“能”,能力。句意:能力能够取得全国信任的。

D.“已”通“矣”,句末语气词。句意:商汤和棘也有过前面所讲的谈话。

故答案为:A。

本题考查学生对文言词语中的通假字现象的理解能力。通假字是我国古代的一种用字现象,“通假”就是“通用、借代”的意思,即用读音相同或者相近的字代替本字。通假从本质上说体现的是文字之间一种共时的关系。解答此类题型,要注重课堂知识的积累,同时也要能够从具体的句子中合理地推断出有可能的通假字。

2.【答案】B

【解析】

本题考查学生对文言词语中的通假字现象的理解能力。

A.“销”,通“消”,消散;“蓐”通“褥”,被褥。

B.“闵”通"悯”,指可忧患的事(多指疾病死丧);无通假

C“冥”通“溟”,“北冥”就是北海;“而”通“能”,能耐,能力。

D.“反“通"返”,返回;“辩”通“辨”,区别。

除了B项,其余全部含有通假字。

故答案为:B。

本题考查学生对文言词语中的通假字现象的理解能力。通假字是我国古代的一种用字现象,“通假”就是“通用、借代”的意思,即用读音相同或者相近的字代替本字。通假从本质上说体现的是文字之间一种共时的关系。解答此类题型,要注重课堂知识的积累,同时也要能够从具体的句子中合理地推断出有可能的通假字。

3.【答案】A

【解析】

本题考核理解古代文化常识的能力。

本题中,A项,“以五言、七言为主”错,应是“以四言、六言为主”。

故答案为:A。

本题考核理解古代文化常识的能力。文化常识的考核主要集中在古代的一些称谓、官职的变迁、建筑的名称、年号、谥号、庙号、一些文书的名称、官场的一些礼节、朝廷的一些机构、典章制度、行政区划、还有一些避讳的说法等。平时注意积累,尤其是课本的注释的相关内容,答题时还要注意集合语境的含义作答。

4.【答案】B

【解析】 本题考查学生理解常见文言虚词在文中的含义的能力。

A.连词,表修饰/介词,把。

B.都是连词,虽然。

C.助词,取独/助词,的。

D.介词,被/介词,因为。

故答案为:B

本题考查学生理解常见文言虚词在文中的含义的能力。任何一个虚词在特定的语言环境中只可能有一个意义,因此可因文来定义,即根据具体的上下文语境来判断某个虚词的具体义项。

5.【答案】D

【解析】此题主要考查学生对重要文学常识识记能力。

D项,“劝课农桑”是鼓励农业生产。

故答案为:D

此题主要考查学生对重要文学常识识记能力。文学常识正误的判断点是:作者名、称谓、生活时代、作品名、体裁、书中人物、主要情节、作品主题及风格、流派等。回顾所读文章的相关情节,根据问题作答即可。

6.【答案】A

【解析】 本题考查学生正确把握文言句式的能力。

A.被动句,“为”表被动。译文:既然自认为心志被形体所役使。

BCD.倒装句,正常句序为:之何;以春及告余;疑奚。译文:为什么还要遑遑不安想去哪里;农人们把春天已经来临告诉我;乐天安命还怀疑什么呢!

故答案为:A

本题考查学生正确把握文言句式的能力。掌握有别于现代汉语的常见文言句式,是文言文阅读所必需的能力。高中阶段主要掌握判断句、被动句、倒装(变式)句、省略句。在平时学习和复习中要注意积累典型例子,总结并掌握各种特殊文言句式的特点。

7.【答案】D

【解析】 本题考查古今异义词的能力。

A.“情话”:古义,知心话;今义,指男女间谈情说爱的话。句意:跟亲戚朋友谈心使我愉悦。

B.“去留”:古义, 去,死;留,生;今义, 离开或留下。句意: 为什么不放下心来任其自然地生死 。

C.“窈窕”:古义,幽深曲折;今义,形容女子心灵仪表兼美的样子。句意:时而沿着幽深婉蜒的溪水进入山谷。

D.“崎岖”古今意义相同,都指山路高低不平。

故答案为:D

本题考查古今异义词的能力。辨别古文中的古文词语含义是阅读文言文不可逾越的一关,同学们在现阶段要做的就是了解古今词汇的演变形式,在平时学习中多积累,多识记。

8.【答案】A

【解析】A项,为被动句,“为”表被动,句子翻译为:既然是自己愿意让心灵(内心对隐居生活的向往)为身体(为生计委身世俗)所左右;B项,倒装句中宾语前置句,“何之”倒装,应是“之何,句子翻译为:为什么心神不定,想到哪里去呢?C项,倒装句中状语后置句,应是“农人以春及告余”,句子翻译为:农人把春天到了的消息告诉我;D项,倒装句中宾语前置句,“奚疑”宾语前置,应是“疑奚”,句子翻译为:以天命为乐,还有犹豫彷徨什么

故答案为:A

本题考查判断文言文特殊句式的能力。正确句式可以结合口诀来理解。主谓宾、定状补,主干枝叶分清楚。主干成分主谓宾,枝叶成分定状补。定语必居主宾前,谓前为状谓后补。状语有时在主前,逗号分开心有数。学生只有正确理解词语的成分以及意义,才能正确判断文言文中特殊句式。

9.【答案】A

【解析】“谏,规劝”错误,句意:认识到过去的错误已经不可挽回。“谏”,止,谏止。

故答案为:A

本题考查加点字词的意思。首先,根据选项找出加点字词所在的句子并在文中标画,然后结合前后文内容,翻译句子大意,重点体会加点字词的含义

10.【答案】A

【解析】 本题考查理解常见文言实词和虚词在文中的含义的能力。

A.行:将。译文:感叹自己一生行将告终。

故答案为:A

本题考查理解常见文言实词和虚词在文中的含义的能力。由于任何一个词语在特定的语言环境中只可能有一个意义,因此可因文来定义,即根据具体的上下文语境来判断某个词语的具体义项。

11.【答案】归隐原因:①质性自然,非矫厉所得;②饥冻虽切,违己交病;③怅然慷慨,深愧平生之志;④程氏妹丧于武昌,情在骏奔。根本原因:在迫于生计步入仕途后,他发现出仕既不能实现自己的志愿,又折腰事人、同流合污,违背了自己的本性,这种违背本性导致的身心交病,远比忍冻受饿更让人难以忍受。污浊的官场生活使他感到“深愧平生之志”,而自己“质性自然,非矫厉所得”,又不想强迫自己做不愿做的事,就只能选择归隐躬耕之路,于是借着奔程氏妹丧之机,弃官归田。

【解析】

本题考查对文章内容的筛选和概括的能力。

小序中说到“及少日,眷然有归欤之情。何则”,意思是“等到过了一些日子,便产生了留恋故园的怀乡感情。那是为什么”,提示我们下面就是交代其辞官归隐的原因。后面说到“质性自然,非矫厉所得。饥冻虽切,违己交病。尝从人事,皆口腹自役。于是怅然慷慨,深愧平生之志。犹望一稔,当敛裳宵逝。寻程氏妹丧于武昌,情在骏奔,自免去职”,归纳起来有四点:一是本性任其自然,这是勉强不得的;二是饥寒虽然来得急迫,但是违背本意去做官,身心都感痛苦;三是惆怅感慨,深深有愧于平生的志愿四是不久,嫁到程家的妹妹在武昌去世,去吊丧的心情像骏马奔驰一样急迫。根本原因是自己发现进入官场有违自己的本心。作者本性向往着自由,想过无拘无束的生活,而官场上尽是些尔虞我诈、钩心斗角,自己不愿意为五斗米折腰向乡里小儿,不愿意卑躬屈膝去迎合他人。官场的污浊之气让自己难以忍受,于是最终选择归隐,让自己回归大自然的怀抱。

故答案为:归隐原因:①质性自然,非矫厉所得;②饥冻虽切,违己交病;③怅然慷慨,深愧平生之志;④程氏妹丧于武昌,情在骏奔。根本原因:在迫于生计步入仕途后,他发现出仕既不能实现自己的志愿,又折腰事人、同流合污,违背了自己的本性,这种违背本性导致的身心交病,远比忍冻受饿更让人难以忍受。污浊的官场生活使他感到“深愧平生之志”,而自己“质性自然,非矫厉所得”,又不想强迫自己做不愿做的事,就只能选择归隐躬耕之路,于是借着奔程氏妹丧之机,弃官归田。

本题考查对文章内容的筛选和概括的能力。解答此类题目,首先要通读全文,弄懂文章的大意,然后根据题干要求进行筛选和概括。

12.【答案】陶诗便是最富于理趣的/陶渊明便是最看重理趣的;而是从具体的生活出发;所以他的诗既有哲人的智慧(主语必须是“他的诗”)

【解析】语段第1句强调陶渊明是思想家,后又表明“沈德潜说诗‘贵在理趣,”,可推断第①空要写的内容与陶洲明的诗的思想、理趣相关,故此处应填“陶诗便是最富于理趣的”或意思相近的句子;②空,结合后句“将生活中的感受升华为 …一起诉诸诗的形象和语言”,可知这是一个递进的语境,表明其诗歌与生活也是紧密联系的,又抓住前句“不是”这个关键词,可知后面句子应以“而是”领起,故此处可填“而是从具体的生活出发”或意思相近的语句;③空,结合后句“有诗人的情趣”可知,主语应该是陶渊明的诗,可以使用关联词“既 又 ”,故此处可填“所以他的诗既有哲人的智慧”或意思相近的语句。

本题考查学生对语言情境的补写能力。此类题型属于高考卷中的新题型,对学生来说难度较大。补写句子时应注意前后文的联系,保证语句通顺、逻辑关系严密、语句简洁,且符合题目要求。

13.【答案】通过“舟遥遥”“问征夫”“恨晨光”等鲜明地体现出来,尤其是一个“恨”字,迫切之情,溢于言表。 “载欣载奔”“僮仆欢迎,稚子候门”,可感悟出主仆俱迎、妻与儿女皆乐的情景。

【解析】

本题考查学生把握文章内容,分析概括文章内容要点能力。在第一段中写到“舟遥遥以轻题,风飘飘而吹衣。问征夫以前路,恨晨光之熹微”。船在水上轻轻飘荡,微风吹拂着衣裳,以船儿的轻快来写出归家心情的愉悦。诗人向征夫打听前面的路程,还在抱怨天亮得太晚,自己不能尽快赶路。“问征夫”“恨晨光”都可以体现他归家的迫切。其中最有表现力的是“恨”字,最能写出其归家之情的迫切。第二段中写到“乃膽衡宇,载欣载奔。僮仆欢迎,稚子候门”,作者在家出现在自己视野中时,像一个孩子一样的欣喜。妻子、儿女还有仆人都在家门口迎接自己。这些皆可体现抵家时的欣喜。

故答案为:通过“舟遥遥”“问征夫”“恨晨光”等鲜明地体现出来,尤其是一个“恨”字,迫切之情,溢于言表。 “载欣载奔”“僮仆欢迎,稚子候门”,可感悟出主仆俱迎、妻与儿女皆乐的情景。

本题考查学生把握文章内容,分析概括文章内容要点能力。解答此类题,首先明确题目要求,然后通读文章,圈画出相关内容进行概括分析,即可得出答案。

21世纪教育网 www.21cnjy.com 精品试卷·第 2 页 (共 2 页)

HYPERLINK "http://21世纪教育网(www.21cnjy.com)

" 21世纪教育网(www.21cnjy.com)

10.2 归去来兮辞并序 分层作业

一、单选题

1.下列各句中不含通假字的一项是( )

A.犹望一稔 B.辩乎荣辱之境

C.而征一国者 D.汤之问棘也是已

2.下列各组句子中,不全含有通假字的一组是( )

A.云销雨霁,彩彻区明 而刘夙婴疾病,常在床蓐

B.臣以险衅,夙遭闵凶 景翳翳以将入

C.北冥有鱼,其名为鲲 德合一君,而征一国者

D.适莽苍者,三餐而反 此小大之辩也

3.下列对课文中相关文化常识的表述,不正确的一项是( )

A.《归去来兮辞》是一篇辞赋。辞是一种形式比较自由灵活的古体韵文,篇幅长短不限,句子以五言、七言为主,可以错落参差。一般都比较讲究文采,内容以抒情为主。

B.古人纪年,主要有干支纪年、王公即位年次纪年和年号纪年。干支纪年就是用十天干(甲乙丙丁戊己庚辛壬癸)和十二地支(子丑寅卯辰巳午未申酉戌亥)依次两两相配来纪年。“乙巳岁十一月”中的“乙巳”采用的就是干支纪年法。

C.古人纪月日,除了用序数,还用一些特殊的称谓。如把四季中每个季节的月份冠以“孟”“仲”“季”,以示区分。“仲秋至冬,在官八十余日”中的“仲秋”即指农历八月。

D.汉代蒋诩隐居后,在院里竹下开了三条小路,只与隐士求仲、羊仲二人交往。后来“三径”便成了隐士住处的代称。此外,代表隐士住处的还有“墙东、五柳、沧浪”等。

4.下列各组句子中,加点词语的意义和用法相同的一组是( )

A.舟遥遥以轻飏/农人告余以春及

B.门虽设而常关/饥冻虽切,违己交病

C.感吾生之行休/深愧平生之志

D.既自以心为形役/胡为乎遑遑欲何之

5.下列关于文化常识的表述,不正确的一项是 ( )

A.三径:古代隐士住处的代称。隐居之地的常见代称还有墙东、五柳、沧浪等。

B.辞,是介于散文与骈文之间的一种文体。因起源于战国时期的楚国,又称楚辞、楚辞体;又因屈原所作的《离骚》是这种文体的代表作,故又称骚体。

C.祭祀是儒教礼仪中的重要部分,古代于郊外祭祀天与地,称为郊祀或郊祭,“祀南郊”就是指在南郊祭祀。

D.农桑,本指种地与养蚕,后来泛指农业生产。“劝课农桑”就是指限制农业生产。

6.下列句子中,句式类型不同于其他三项的一项是 ( )

A.既自以心为形役 B.胡为乎遑遑欲何之

C.农人告余以春及 D.乐夫天命复奚疑

7.下列句子中,加点词语的古今意义完全相同的一项是( )

A.悦亲戚之情话 B.曷不委心任去留

C.既窈窕以寻壑 D.亦崎岖而经丘

8.从句式的角度分析,不同于其他三项的一项是( )

A.既自以心为形役 B.胡为乎遑遑欲何之

C.农人告余以春及 D.乐夫天命复奚疑

9.下列对加点词的解释不正确的一项是( )

A.悟已往之不谏 规劝 B.善万物之得时 羡慕

C.知来者之可追 追补 D.感吾生之行休 将要

10.下列各组句子中,加点词语的解释不正确的一组是( )

A.感吾生之行休 行:行走

脱然有怀,求之靡途 靡途:没有门路

B.引壶觞以自酌 引:举起、拿起

眷然有“归欤”之情 眷然:思念的样子

C.聊乘化以归尽 乘:顺随

非矫厉所得 矫厉:造作勉强

D.策扶老以流憩 策:拄着

于是怅然慷慨 慷慨:感叹

二、语言表达

11.从《归去来兮辞(并序)》的序文中我们可以了解到陶渊明辞官归隐的原因有哪些?其根本原因是什么?

12.在下面一段文字横线处补写恰当的语句,使整段文字语意完整连贯,内容贴切,逻辑严密,每处不超过15个字。

陶渊明不仅是诗人,也是思想家,沈德潜说诗“贵在理趣”, 。他的诗不是从抽象的哲理出发, ,将生活中的感受升华为哲理,又将这哲理连同生活的露水和芬芳一起诉诸诗的形象和语言。 ,又有诗人的情趣,隽永厚朴,耐人寻味。

13.《归去来兮辞(并序)》的正文前两段中,作者归家途中的迫切是如何体现的?抵家时的欣喜又体现在哪些语句之中?

答案解析

1.【答案】A

【解析】

本题考查学生对文吉词语中的通假字现象的理解能力。

A.无通假字。一稔(rěn),公田收获一次。稳,谷物成熟。句意:只再等上一年。

B.“辩”通“辨”,辨别、区分。句意:辨明荣辱的界限。

C.“而”通“能”,能力。句意:能力能够取得全国信任的。

D.“已”通“矣”,句末语气词。句意:商汤和棘也有过前面所讲的谈话。

故答案为:A。

本题考查学生对文言词语中的通假字现象的理解能力。通假字是我国古代的一种用字现象,“通假”就是“通用、借代”的意思,即用读音相同或者相近的字代替本字。通假从本质上说体现的是文字之间一种共时的关系。解答此类题型,要注重课堂知识的积累,同时也要能够从具体的句子中合理地推断出有可能的通假字。

2.【答案】B

【解析】

本题考查学生对文言词语中的通假字现象的理解能力。

A.“销”,通“消”,消散;“蓐”通“褥”,被褥。

B.“闵”通"悯”,指可忧患的事(多指疾病死丧);无通假

C“冥”通“溟”,“北冥”就是北海;“而”通“能”,能耐,能力。

D.“反“通"返”,返回;“辩”通“辨”,区别。

除了B项,其余全部含有通假字。

故答案为:B。

本题考查学生对文言词语中的通假字现象的理解能力。通假字是我国古代的一种用字现象,“通假”就是“通用、借代”的意思,即用读音相同或者相近的字代替本字。通假从本质上说体现的是文字之间一种共时的关系。解答此类题型,要注重课堂知识的积累,同时也要能够从具体的句子中合理地推断出有可能的通假字。

3.【答案】A

【解析】

本题考核理解古代文化常识的能力。

本题中,A项,“以五言、七言为主”错,应是“以四言、六言为主”。

故答案为:A。

本题考核理解古代文化常识的能力。文化常识的考核主要集中在古代的一些称谓、官职的变迁、建筑的名称、年号、谥号、庙号、一些文书的名称、官场的一些礼节、朝廷的一些机构、典章制度、行政区划、还有一些避讳的说法等。平时注意积累,尤其是课本的注释的相关内容,答题时还要注意集合语境的含义作答。

4.【答案】B

【解析】 本题考查学生理解常见文言虚词在文中的含义的能力。

A.连词,表修饰/介词,把。

B.都是连词,虽然。

C.助词,取独/助词,的。

D.介词,被/介词,因为。

故答案为:B

本题考查学生理解常见文言虚词在文中的含义的能力。任何一个虚词在特定的语言环境中只可能有一个意义,因此可因文来定义,即根据具体的上下文语境来判断某个虚词的具体义项。

5.【答案】D

【解析】此题主要考查学生对重要文学常识识记能力。

D项,“劝课农桑”是鼓励农业生产。

故答案为:D

此题主要考查学生对重要文学常识识记能力。文学常识正误的判断点是:作者名、称谓、生活时代、作品名、体裁、书中人物、主要情节、作品主题及风格、流派等。回顾所读文章的相关情节,根据问题作答即可。

6.【答案】A

【解析】 本题考查学生正确把握文言句式的能力。

A.被动句,“为”表被动。译文:既然自认为心志被形体所役使。

BCD.倒装句,正常句序为:之何;以春及告余;疑奚。译文:为什么还要遑遑不安想去哪里;农人们把春天已经来临告诉我;乐天安命还怀疑什么呢!

故答案为:A

本题考查学生正确把握文言句式的能力。掌握有别于现代汉语的常见文言句式,是文言文阅读所必需的能力。高中阶段主要掌握判断句、被动句、倒装(变式)句、省略句。在平时学习和复习中要注意积累典型例子,总结并掌握各种特殊文言句式的特点。

7.【答案】D

【解析】 本题考查古今异义词的能力。

A.“情话”:古义,知心话;今义,指男女间谈情说爱的话。句意:跟亲戚朋友谈心使我愉悦。

B.“去留”:古义, 去,死;留,生;今义, 离开或留下。句意: 为什么不放下心来任其自然地生死 。

C.“窈窕”:古义,幽深曲折;今义,形容女子心灵仪表兼美的样子。句意:时而沿着幽深婉蜒的溪水进入山谷。

D.“崎岖”古今意义相同,都指山路高低不平。

故答案为:D

本题考查古今异义词的能力。辨别古文中的古文词语含义是阅读文言文不可逾越的一关,同学们在现阶段要做的就是了解古今词汇的演变形式,在平时学习中多积累,多识记。

8.【答案】A

【解析】A项,为被动句,“为”表被动,句子翻译为:既然是自己愿意让心灵(内心对隐居生活的向往)为身体(为生计委身世俗)所左右;B项,倒装句中宾语前置句,“何之”倒装,应是“之何,句子翻译为:为什么心神不定,想到哪里去呢?C项,倒装句中状语后置句,应是“农人以春及告余”,句子翻译为:农人把春天到了的消息告诉我;D项,倒装句中宾语前置句,“奚疑”宾语前置,应是“疑奚”,句子翻译为:以天命为乐,还有犹豫彷徨什么

故答案为:A

本题考查判断文言文特殊句式的能力。正确句式可以结合口诀来理解。主谓宾、定状补,主干枝叶分清楚。主干成分主谓宾,枝叶成分定状补。定语必居主宾前,谓前为状谓后补。状语有时在主前,逗号分开心有数。学生只有正确理解词语的成分以及意义,才能正确判断文言文中特殊句式。

9.【答案】A

【解析】“谏,规劝”错误,句意:认识到过去的错误已经不可挽回。“谏”,止,谏止。

故答案为:A

本题考查加点字词的意思。首先,根据选项找出加点字词所在的句子并在文中标画,然后结合前后文内容,翻译句子大意,重点体会加点字词的含义

10.【答案】A

【解析】 本题考查理解常见文言实词和虚词在文中的含义的能力。

A.行:将。译文:感叹自己一生行将告终。

故答案为:A

本题考查理解常见文言实词和虚词在文中的含义的能力。由于任何一个词语在特定的语言环境中只可能有一个意义,因此可因文来定义,即根据具体的上下文语境来判断某个词语的具体义项。

11.【答案】归隐原因:①质性自然,非矫厉所得;②饥冻虽切,违己交病;③怅然慷慨,深愧平生之志;④程氏妹丧于武昌,情在骏奔。根本原因:在迫于生计步入仕途后,他发现出仕既不能实现自己的志愿,又折腰事人、同流合污,违背了自己的本性,这种违背本性导致的身心交病,远比忍冻受饿更让人难以忍受。污浊的官场生活使他感到“深愧平生之志”,而自己“质性自然,非矫厉所得”,又不想强迫自己做不愿做的事,就只能选择归隐躬耕之路,于是借着奔程氏妹丧之机,弃官归田。

【解析】

本题考查对文章内容的筛选和概括的能力。

小序中说到“及少日,眷然有归欤之情。何则”,意思是“等到过了一些日子,便产生了留恋故园的怀乡感情。那是为什么”,提示我们下面就是交代其辞官归隐的原因。后面说到“质性自然,非矫厉所得。饥冻虽切,违己交病。尝从人事,皆口腹自役。于是怅然慷慨,深愧平生之志。犹望一稔,当敛裳宵逝。寻程氏妹丧于武昌,情在骏奔,自免去职”,归纳起来有四点:一是本性任其自然,这是勉强不得的;二是饥寒虽然来得急迫,但是违背本意去做官,身心都感痛苦;三是惆怅感慨,深深有愧于平生的志愿四是不久,嫁到程家的妹妹在武昌去世,去吊丧的心情像骏马奔驰一样急迫。根本原因是自己发现进入官场有违自己的本心。作者本性向往着自由,想过无拘无束的生活,而官场上尽是些尔虞我诈、钩心斗角,自己不愿意为五斗米折腰向乡里小儿,不愿意卑躬屈膝去迎合他人。官场的污浊之气让自己难以忍受,于是最终选择归隐,让自己回归大自然的怀抱。

故答案为:归隐原因:①质性自然,非矫厉所得;②饥冻虽切,违己交病;③怅然慷慨,深愧平生之志;④程氏妹丧于武昌,情在骏奔。根本原因:在迫于生计步入仕途后,他发现出仕既不能实现自己的志愿,又折腰事人、同流合污,违背了自己的本性,这种违背本性导致的身心交病,远比忍冻受饿更让人难以忍受。污浊的官场生活使他感到“深愧平生之志”,而自己“质性自然,非矫厉所得”,又不想强迫自己做不愿做的事,就只能选择归隐躬耕之路,于是借着奔程氏妹丧之机,弃官归田。

本题考查对文章内容的筛选和概括的能力。解答此类题目,首先要通读全文,弄懂文章的大意,然后根据题干要求进行筛选和概括。

12.【答案】陶诗便是最富于理趣的/陶渊明便是最看重理趣的;而是从具体的生活出发;所以他的诗既有哲人的智慧(主语必须是“他的诗”)

【解析】语段第1句强调陶渊明是思想家,后又表明“沈德潜说诗‘贵在理趣,”,可推断第①空要写的内容与陶洲明的诗的思想、理趣相关,故此处应填“陶诗便是最富于理趣的”或意思相近的句子;②空,结合后句“将生活中的感受升华为 …一起诉诸诗的形象和语言”,可知这是一个递进的语境,表明其诗歌与生活也是紧密联系的,又抓住前句“不是”这个关键词,可知后面句子应以“而是”领起,故此处可填“而是从具体的生活出发”或意思相近的语句;③空,结合后句“有诗人的情趣”可知,主语应该是陶渊明的诗,可以使用关联词“既 又 ”,故此处可填“所以他的诗既有哲人的智慧”或意思相近的语句。

本题考查学生对语言情境的补写能力。此类题型属于高考卷中的新题型,对学生来说难度较大。补写句子时应注意前后文的联系,保证语句通顺、逻辑关系严密、语句简洁,且符合题目要求。

13.【答案】通过“舟遥遥”“问征夫”“恨晨光”等鲜明地体现出来,尤其是一个“恨”字,迫切之情,溢于言表。 “载欣载奔”“僮仆欢迎,稚子候门”,可感悟出主仆俱迎、妻与儿女皆乐的情景。

【解析】

本题考查学生把握文章内容,分析概括文章内容要点能力。在第一段中写到“舟遥遥以轻题,风飘飘而吹衣。问征夫以前路,恨晨光之熹微”。船在水上轻轻飘荡,微风吹拂着衣裳,以船儿的轻快来写出归家心情的愉悦。诗人向征夫打听前面的路程,还在抱怨天亮得太晚,自己不能尽快赶路。“问征夫”“恨晨光”都可以体现他归家的迫切。其中最有表现力的是“恨”字,最能写出其归家之情的迫切。第二段中写到“乃膽衡宇,载欣载奔。僮仆欢迎,稚子候门”,作者在家出现在自己视野中时,像一个孩子一样的欣喜。妻子、儿女还有仆人都在家门口迎接自己。这些皆可体现抵家时的欣喜。

故答案为:通过“舟遥遥”“问征夫”“恨晨光”等鲜明地体现出来,尤其是一个“恨”字,迫切之情,溢于言表。 “载欣载奔”“僮仆欢迎,稚子候门”,可感悟出主仆俱迎、妻与儿女皆乐的情景。

本题考查学生把握文章内容,分析概括文章内容要点能力。解答此类题,首先明确题目要求,然后通读文章,圈画出相关内容进行概括分析,即可得出答案。

21世纪教育网 www.21cnjy.com 精品试卷·第 2 页 (共 2 页)

HYPERLINK "http://21世纪教育网(www.21cnjy.com)

" 21世纪教育网(www.21cnjy.com)