六年级语文上册3 古诗词三首课件(共46张PPT)

文档属性

| 名称 | 六年级语文上册3 古诗词三首课件(共46张PPT) |  | |

| 格式 | pptx | ||

| 文件大小 | 11.0MB | ||

| 资源类型 | 教案 | ||

| 版本资源 | 统编版 | ||

| 科目 | 语文 | ||

| 更新时间 | 2024-09-13 10:39:14 | ||

图片预览

文档简介

(共46张PPT)

3 古诗词三首

孟浩然,唐代诗人,襄州襄阳(今属湖北)人,世称“孟襄阳”,与王维并称盛唐山水田园诗派的代表。孟浩然的一生中交织着复杂的出仕与归隐的矛盾,早年他热心功名,然而科举失利,饱受打击,终因没有得力的引荐,不得不在隐居和漫游中度过人生的大多数时间。

作者简介

写作背景

《宿建德江》是孟浩然途经建德江时所作。当时诗人因科举失利,仕途受到打击而漫游吴越。临近黄昏,诗人乘坐的船正停宿于建德江中一个烟雾朦胧的小洲边,看到行人各自归家,而漂泊他乡的诗人不免又增添了新的愁绪,诗人触景生情,写下了这首诗。

理解诗题

第1课时

宿建德江

六月二十七日望湖楼醉书

中间不能写成“四”,“心”上一横不能丢。

作诗的时间

描述的地点

指新安江流经建德(今属浙江)的一段。

在今浙江杭州西湖边。

自由朗读《宿建德江》,读准字音,读通诗句,读出节奏。

初读古诗

宿建德江

[唐]孟浩然

移舟泊烟渚,日暮客愁新。

野旷天低树,江清月近人。

zhǔ

给加点字选择正确的读音,打“√”。

烟渚(zhě zhǔ) 移舟(duō yí)

宿舍(sù shù) 野旷(kuàn kuànɡ)

√

√

√

√

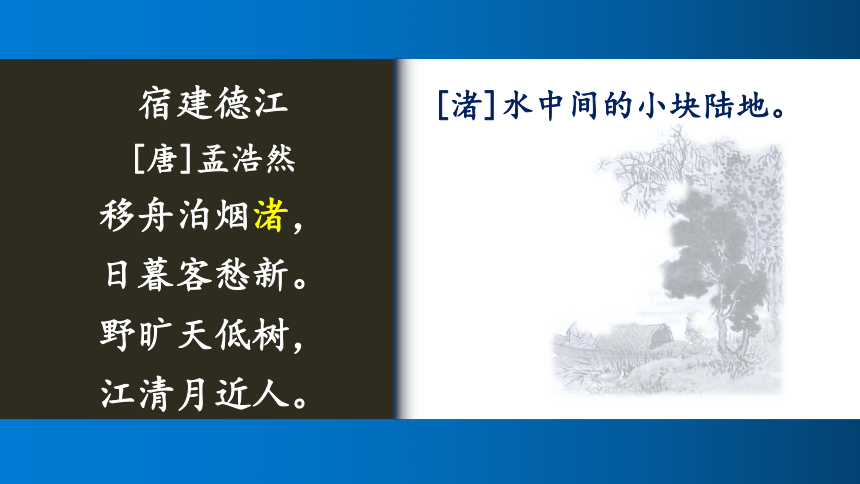

[渚]水中间的小块陆地。

宿建德江

[唐]孟浩然

移舟泊烟渚,

日暮客愁新。

野旷天低树,

江清月近人。

借助注释,试着说说诗歌大意。

把船停泊在烟雾弥漫的沙洲边上,正是日暮时分,新愁不禁涌上心头。抬眼望去,远处旷野中的天空显得比近处的树木还要低,清清的江水倒映的明月仿佛和舟中的人十分亲近。

野旷天低树,江清月近人。

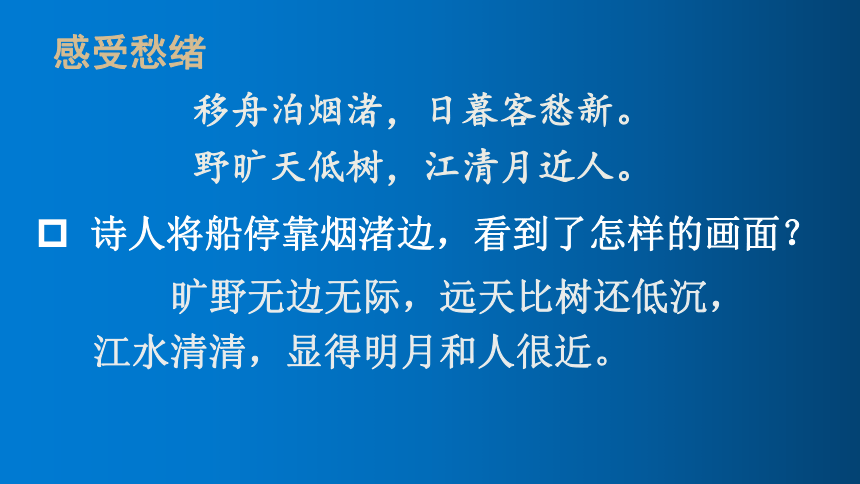

感受愁绪

诗人将船停靠烟渚边,看到了怎样的画面?

旷野无边无际,远天比树还低沉,江水清清,显得明月和人很近。

移舟泊烟渚,日暮客愁新。

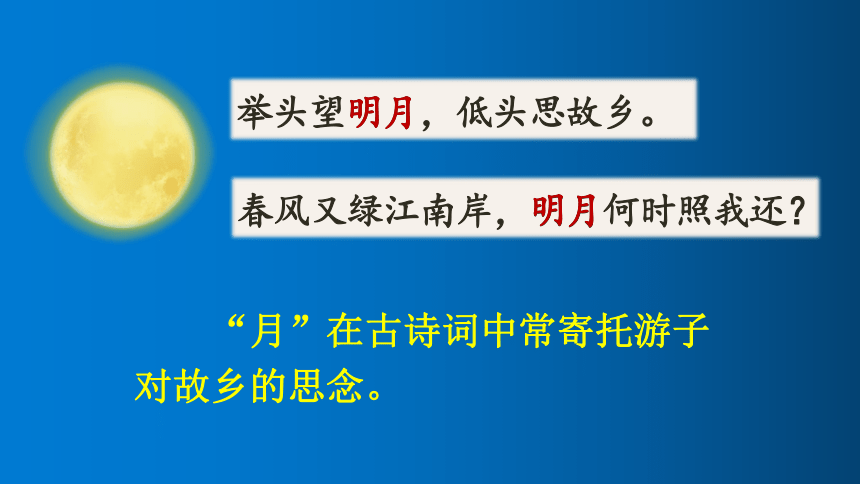

举头望明月,低头思故乡。

春风又绿江南岸,明月何时照我还?

明月

明月

“月”在古诗词中常寄托游子对故乡的思念。

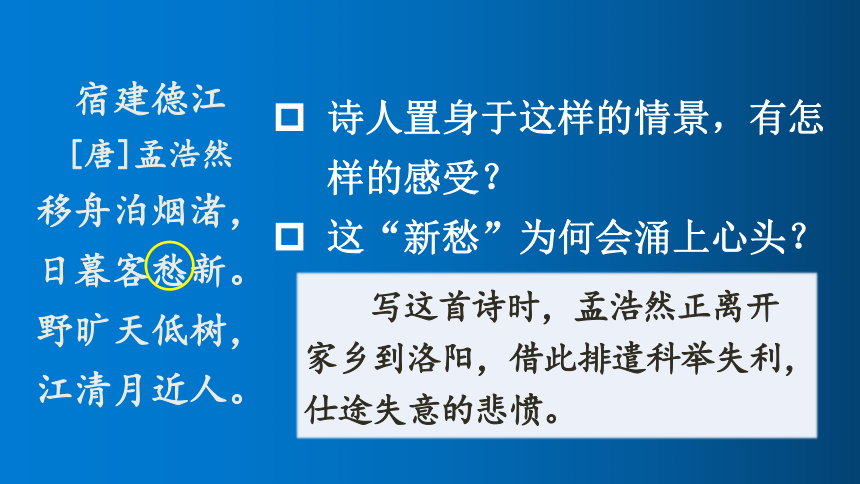

诗人置身于这样的情景,有怎样的感受?

这“新愁”为何会涌上心头?

宿建德江

[唐]孟浩然

移舟泊烟渚,

日暮客愁新。

野旷天低树,

江清月近人。

写这首诗时,孟浩然正离开家乡到洛阳,借此排遣科举失利,仕途失意的悲愤。

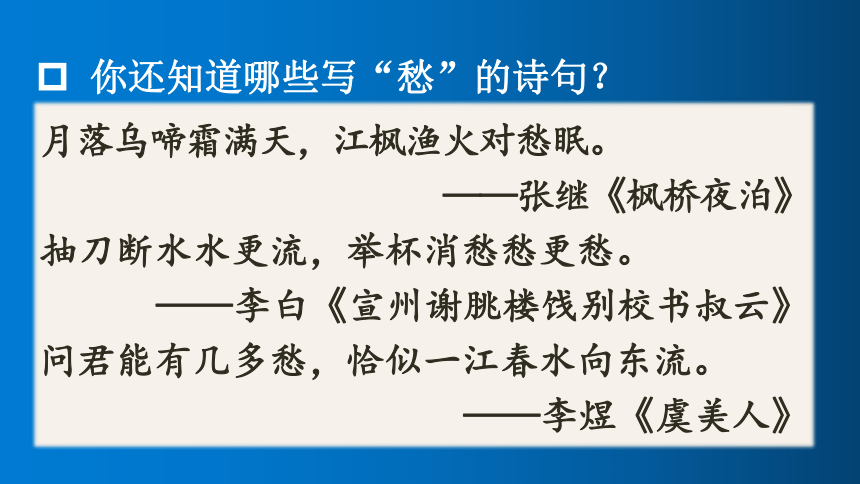

你还知道哪些写“愁”的诗句?

月落乌啼霜满天,江枫渔火对愁眠。

——张继《枫桥夜泊》

抽刀断水水更流,举杯消愁愁更愁。

——李白《宣州谢朓楼饯别校书叔云》

问君能有几多愁,恰似一江春水向东流。

——李煜《虞美人》

宿建德江

客愁新

天低树

月近人

直抒胸臆

借景抒情

学法:朗读→理解→想象→体会

板书设计

苏轼,字子瞻,又字和仲,号东坡居士,世称苏东坡。眉州眉山(今属四川)人,北宋著名文学家、书法家、画家,是“唐宋八大家”之一,与其父苏洵、其弟苏辙并称“三苏”。苏轼的词属于豪放派,与辛弃疾同是豪放派代表,并称“苏辛”。

作者简介

六月二十七日望湖楼醉书

[宋]苏 轼

黑云翻墨未遮山,白雨跳珠乱入船。

卷地风来忽吹散,望湖楼下水如天。

朗读全诗,读准字音,读出节奏。

自学古诗

初读古诗

自由朗读《六月二十七日望湖楼醉书》,读准字音,读出节奏。

六月二十七日望湖楼醉书

[宋]苏 轼

黑云翻墨未遮山,

白雨跳珠乱入船。

卷地风来忽吹散,

望湖楼下水如天。

shì

这首诗中的“望湖楼”在今杭州______边。它的所在地不禁让我想起了苏轼曾在诗里将它与古代美女相比,以此来突显此地景色的美丽。这两句诗是:__________________,__________________。

西湖

欲把西湖比西子

淡妆浓抹总相宜

六月二十七日望湖楼醉书

[宋]苏 轼

黑云翻墨未遮山,

白雨跳珠乱入船。

卷地风来忽吹散,

望湖楼下水如天。

借助注释,试着说说诗歌大意。

黑云像打翻了的墨水,还没来得及把山遮住,白亮亮的雨点便像洒落的珠子一样纷纷乱跳进船舱。突然,狂风席卷大地,湖面上顿时雨散云飞。凭栏而望,只见湖面水天映照,碧波如镜。

再读诗歌,展开想象,你眼前出现了哪些画面?画面中有哪些景物?

感受变化

六月二十七日望湖楼醉书

[宋]苏 轼

黑云翻墨未遮山,白雨跳珠乱入船。

卷地风来忽吹散,望湖楼下水如天。

黑云翻墨未遮山

黑云像墨汁一样在天上翻卷

刚刚还艳阳高照的天空一下子变了脸。顿时,乌云像打翻了的墨汁一样席卷而来,却未遮住远处的山峰。

黑云翻墨图

白雨跳珠乱入船

雨点像珍珠一样在船中跳动

白雨跳珠图

不一会儿,就下起了瓢泼大雨,白色的雨点像珠子一样纷纷乱跳进了船里。

卷地风来忽吹散

狂风卷地图

忽然,一阵大风把天上的乌云吹散了,太阳重新露出了笑脸。

贴着地面席卷而过的风

望湖楼下水如天

水天一色图

这时从望湖楼上向下看,湖面水天映照,景象异常奇丽。

云、风、雨、水在这几幅画面中分别有什么特点?

六月二十七日望湖楼醉书

[宋]苏 轼

黑云翻墨未遮山,

白雨跳珠乱入船。

卷地风来忽吹散,

望湖楼下水如天。

乌云浓

雨大

风快

湖水静

动静变化之快

再读诗歌,读出节奏,读出感情。

前三句用较快的节奏读出阵雨来势之急,最后一句语速放缓,读出雨后湖面平静之感,从而感受到动静变化之快。

六月二十七日望湖楼醉书

[宋]苏 轼

黑云翻墨未遮山,

白雨跳珠乱入船。

卷地风来忽吹散,

望湖楼下水如天。

借助画面背诵诗句。

六月二十七日望湖楼醉书

黑 云

白 雨

醉

卷地风

水如天

板书设计

辛弃疾,南宋词人。这首词是辛弃疾遭贬职后,闲居江西上饶时所写。上饶风景优美,农田水利条件好。有一天晚上,词人到黄沙岭的一条小路上欣赏风景,即兴写下了这首词。

写作背景

大声朗读,读准字音,读出节奏。

西江月·夜行黄沙道中

[宋]辛弃疾

明月别枝惊鹊,清风半夜鸣蝉。稻花香里说丰年,听取蛙声一片。 七八个星天外,两三点雨山前。旧时茅店社林边,路转溪桥忽见。

chán

xiàn

出现。

què

初读诗歌

第2课时

理解词题

西江月·夜行黄沙道中

词牌名

词题

黄沙,即黄沙岭。

初读课文

自由朗读《西江月·夜行黄沙道中》,读准字音,读出节奏。

西江月·夜行黄沙道中

[宋]辛弃疾

明月别枝惊鹊,清风半夜鸣蝉。稻花香里说丰年,听取蛙声一片。 七八个星天外,两三点雨山前。旧时茅店社林边,路转溪桥忽见。

xiàn

读书百遍,而义自见。

天苍苍,野茫茫,风吹草低见牛羊。

见

见

xiàn

xiàn

同“现”,忽然出现。

左右等宽

第五笔是提,不是横。

明月别枝惊鹊,清风半夜鸣蝉。稻花香里说丰年,听取蛙声一片。

想象画面

[别枝]横斜的树枝。

借助注释,试着读懂每句的大意。

[茅店]用茅草盖的旅舍。

[社林]社庙丛林。社,社庙,土地庙。

七八个星天外,两三点雨山前。旧时茅店社林边,路转溪桥忽见。

明月升上树梢,惊飞了枝头喜鹊,清凉的晚风中,传来蝉鸣声声。在稻花的香气里,人们谈论着丰收的年景,耳边传来阵阵蛙声。

天空中星星时隐时现,山前落下稀疏的雨点。 过去在土地庙树林旁边的茅店,拐了个弯就忽然出现在眼前。

读读上阕,想象画面:诗人看到、听到、闻到了什么?

明月别枝惊鹊,清风半夜鸣蝉。稻花香里说丰年,听取蛙声一片。

看到:明月别枝惊鹊

以动衬静,鹊儿惊飞说明黄沙道分外幽静。

听到:蝉鸣、蛙声一片、说丰年

你仿佛听到谁在谈论丰收,他们会说些什么?

闻到:稻花香

再读读下阕,说一说:天气突变,诗人想去找熟悉的茅店避雨,却为什么找不到了?

七八个星天外,两三点雨山前。旧时茅店社林边,路转溪桥忽见。

诗人因为醉心于倾诉丰年在望之乐的一片蛙声中,竟忘却了越过“天外”,迈过“山前”,连早已临近的那个社庙旁树林边的茅店,也都没有察觉。

拐了个弯,茅店突然出现,诗人此刻会是怎样的心情?

惊喜

山重水复疑无路,柳暗花明又一村。

——陆游《游山西村》

《西江月·夜行黄沙道中》描写的季节是____季,从______、______、______这些景物可以看出来。

夏

鸣蝉

稻花

蛙声

对比阅读

《西江月·夜行黄沙道中》和《宿建德江》都写了月夜景色,两首诗表达的情感一样吗?

宿建德江

西江月·夜行黄沙道中

丰收的喜悦

茅店柳暗花明般出现的喜悦

游子思乡的愁绪

西江月·夜行黄沙道中

景(迷人)

乡村夏夜

情(喜悦)

说丰年

热爱大自然,关心农民生活

板书设计

主题概括

《宿建德江》刻画了秋江暮色,写出了诗人的羁旅之思;《六月二十七日望湖楼醉书》描述了西湖的雨中奇景,将一场突然而至的夏雨写得十分生动;《西江月·夜行黄沙道中》则写出了乡村夏夜的宁静优美,表达了词人夜行黄沙道时内心的轻松、愉悦之感。

朗读诗歌,背诵诗歌。

根据诗意,给诗配画,喜欢哪一句就画哪一句,并以相关的诗句作为标题。

课后作业

3 古诗词三首

孟浩然,唐代诗人,襄州襄阳(今属湖北)人,世称“孟襄阳”,与王维并称盛唐山水田园诗派的代表。孟浩然的一生中交织着复杂的出仕与归隐的矛盾,早年他热心功名,然而科举失利,饱受打击,终因没有得力的引荐,不得不在隐居和漫游中度过人生的大多数时间。

作者简介

写作背景

《宿建德江》是孟浩然途经建德江时所作。当时诗人因科举失利,仕途受到打击而漫游吴越。临近黄昏,诗人乘坐的船正停宿于建德江中一个烟雾朦胧的小洲边,看到行人各自归家,而漂泊他乡的诗人不免又增添了新的愁绪,诗人触景生情,写下了这首诗。

理解诗题

第1课时

宿建德江

六月二十七日望湖楼醉书

中间不能写成“四”,“心”上一横不能丢。

作诗的时间

描述的地点

指新安江流经建德(今属浙江)的一段。

在今浙江杭州西湖边。

自由朗读《宿建德江》,读准字音,读通诗句,读出节奏。

初读古诗

宿建德江

[唐]孟浩然

移舟泊烟渚,日暮客愁新。

野旷天低树,江清月近人。

zhǔ

给加点字选择正确的读音,打“√”。

烟渚(zhě zhǔ) 移舟(duō yí)

宿舍(sù shù) 野旷(kuàn kuànɡ)

√

√

√

√

[渚]水中间的小块陆地。

宿建德江

[唐]孟浩然

移舟泊烟渚,

日暮客愁新。

野旷天低树,

江清月近人。

借助注释,试着说说诗歌大意。

把船停泊在烟雾弥漫的沙洲边上,正是日暮时分,新愁不禁涌上心头。抬眼望去,远处旷野中的天空显得比近处的树木还要低,清清的江水倒映的明月仿佛和舟中的人十分亲近。

野旷天低树,江清月近人。

感受愁绪

诗人将船停靠烟渚边,看到了怎样的画面?

旷野无边无际,远天比树还低沉,江水清清,显得明月和人很近。

移舟泊烟渚,日暮客愁新。

举头望明月,低头思故乡。

春风又绿江南岸,明月何时照我还?

明月

明月

“月”在古诗词中常寄托游子对故乡的思念。

诗人置身于这样的情景,有怎样的感受?

这“新愁”为何会涌上心头?

宿建德江

[唐]孟浩然

移舟泊烟渚,

日暮客愁新。

野旷天低树,

江清月近人。

写这首诗时,孟浩然正离开家乡到洛阳,借此排遣科举失利,仕途失意的悲愤。

你还知道哪些写“愁”的诗句?

月落乌啼霜满天,江枫渔火对愁眠。

——张继《枫桥夜泊》

抽刀断水水更流,举杯消愁愁更愁。

——李白《宣州谢朓楼饯别校书叔云》

问君能有几多愁,恰似一江春水向东流。

——李煜《虞美人》

宿建德江

客愁新

天低树

月近人

直抒胸臆

借景抒情

学法:朗读→理解→想象→体会

板书设计

苏轼,字子瞻,又字和仲,号东坡居士,世称苏东坡。眉州眉山(今属四川)人,北宋著名文学家、书法家、画家,是“唐宋八大家”之一,与其父苏洵、其弟苏辙并称“三苏”。苏轼的词属于豪放派,与辛弃疾同是豪放派代表,并称“苏辛”。

作者简介

六月二十七日望湖楼醉书

[宋]苏 轼

黑云翻墨未遮山,白雨跳珠乱入船。

卷地风来忽吹散,望湖楼下水如天。

朗读全诗,读准字音,读出节奏。

自学古诗

初读古诗

自由朗读《六月二十七日望湖楼醉书》,读准字音,读出节奏。

六月二十七日望湖楼醉书

[宋]苏 轼

黑云翻墨未遮山,

白雨跳珠乱入船。

卷地风来忽吹散,

望湖楼下水如天。

shì

这首诗中的“望湖楼”在今杭州______边。它的所在地不禁让我想起了苏轼曾在诗里将它与古代美女相比,以此来突显此地景色的美丽。这两句诗是:__________________,__________________。

西湖

欲把西湖比西子

淡妆浓抹总相宜

六月二十七日望湖楼醉书

[宋]苏 轼

黑云翻墨未遮山,

白雨跳珠乱入船。

卷地风来忽吹散,

望湖楼下水如天。

借助注释,试着说说诗歌大意。

黑云像打翻了的墨水,还没来得及把山遮住,白亮亮的雨点便像洒落的珠子一样纷纷乱跳进船舱。突然,狂风席卷大地,湖面上顿时雨散云飞。凭栏而望,只见湖面水天映照,碧波如镜。

再读诗歌,展开想象,你眼前出现了哪些画面?画面中有哪些景物?

感受变化

六月二十七日望湖楼醉书

[宋]苏 轼

黑云翻墨未遮山,白雨跳珠乱入船。

卷地风来忽吹散,望湖楼下水如天。

黑云翻墨未遮山

黑云像墨汁一样在天上翻卷

刚刚还艳阳高照的天空一下子变了脸。顿时,乌云像打翻了的墨汁一样席卷而来,却未遮住远处的山峰。

黑云翻墨图

白雨跳珠乱入船

雨点像珍珠一样在船中跳动

白雨跳珠图

不一会儿,就下起了瓢泼大雨,白色的雨点像珠子一样纷纷乱跳进了船里。

卷地风来忽吹散

狂风卷地图

忽然,一阵大风把天上的乌云吹散了,太阳重新露出了笑脸。

贴着地面席卷而过的风

望湖楼下水如天

水天一色图

这时从望湖楼上向下看,湖面水天映照,景象异常奇丽。

云、风、雨、水在这几幅画面中分别有什么特点?

六月二十七日望湖楼醉书

[宋]苏 轼

黑云翻墨未遮山,

白雨跳珠乱入船。

卷地风来忽吹散,

望湖楼下水如天。

乌云浓

雨大

风快

湖水静

动静变化之快

再读诗歌,读出节奏,读出感情。

前三句用较快的节奏读出阵雨来势之急,最后一句语速放缓,读出雨后湖面平静之感,从而感受到动静变化之快。

六月二十七日望湖楼醉书

[宋]苏 轼

黑云翻墨未遮山,

白雨跳珠乱入船。

卷地风来忽吹散,

望湖楼下水如天。

借助画面背诵诗句。

六月二十七日望湖楼醉书

黑 云

白 雨

醉

卷地风

水如天

板书设计

辛弃疾,南宋词人。这首词是辛弃疾遭贬职后,闲居江西上饶时所写。上饶风景优美,农田水利条件好。有一天晚上,词人到黄沙岭的一条小路上欣赏风景,即兴写下了这首词。

写作背景

大声朗读,读准字音,读出节奏。

西江月·夜行黄沙道中

[宋]辛弃疾

明月别枝惊鹊,清风半夜鸣蝉。稻花香里说丰年,听取蛙声一片。 七八个星天外,两三点雨山前。旧时茅店社林边,路转溪桥忽见。

chán

xiàn

出现。

què

初读诗歌

第2课时

理解词题

西江月·夜行黄沙道中

词牌名

词题

黄沙,即黄沙岭。

初读课文

自由朗读《西江月·夜行黄沙道中》,读准字音,读出节奏。

西江月·夜行黄沙道中

[宋]辛弃疾

明月别枝惊鹊,清风半夜鸣蝉。稻花香里说丰年,听取蛙声一片。 七八个星天外,两三点雨山前。旧时茅店社林边,路转溪桥忽见。

xiàn

读书百遍,而义自见。

天苍苍,野茫茫,风吹草低见牛羊。

见

见

xiàn

xiàn

同“现”,忽然出现。

左右等宽

第五笔是提,不是横。

明月别枝惊鹊,清风半夜鸣蝉。稻花香里说丰年,听取蛙声一片。

想象画面

[别枝]横斜的树枝。

借助注释,试着读懂每句的大意。

[茅店]用茅草盖的旅舍。

[社林]社庙丛林。社,社庙,土地庙。

七八个星天外,两三点雨山前。旧时茅店社林边,路转溪桥忽见。

明月升上树梢,惊飞了枝头喜鹊,清凉的晚风中,传来蝉鸣声声。在稻花的香气里,人们谈论着丰收的年景,耳边传来阵阵蛙声。

天空中星星时隐时现,山前落下稀疏的雨点。 过去在土地庙树林旁边的茅店,拐了个弯就忽然出现在眼前。

读读上阕,想象画面:诗人看到、听到、闻到了什么?

明月别枝惊鹊,清风半夜鸣蝉。稻花香里说丰年,听取蛙声一片。

看到:明月别枝惊鹊

以动衬静,鹊儿惊飞说明黄沙道分外幽静。

听到:蝉鸣、蛙声一片、说丰年

你仿佛听到谁在谈论丰收,他们会说些什么?

闻到:稻花香

再读读下阕,说一说:天气突变,诗人想去找熟悉的茅店避雨,却为什么找不到了?

七八个星天外,两三点雨山前。旧时茅店社林边,路转溪桥忽见。

诗人因为醉心于倾诉丰年在望之乐的一片蛙声中,竟忘却了越过“天外”,迈过“山前”,连早已临近的那个社庙旁树林边的茅店,也都没有察觉。

拐了个弯,茅店突然出现,诗人此刻会是怎样的心情?

惊喜

山重水复疑无路,柳暗花明又一村。

——陆游《游山西村》

《西江月·夜行黄沙道中》描写的季节是____季,从______、______、______这些景物可以看出来。

夏

鸣蝉

稻花

蛙声

对比阅读

《西江月·夜行黄沙道中》和《宿建德江》都写了月夜景色,两首诗表达的情感一样吗?

宿建德江

西江月·夜行黄沙道中

丰收的喜悦

茅店柳暗花明般出现的喜悦

游子思乡的愁绪

西江月·夜行黄沙道中

景(迷人)

乡村夏夜

情(喜悦)

说丰年

热爱大自然,关心农民生活

板书设计

主题概括

《宿建德江》刻画了秋江暮色,写出了诗人的羁旅之思;《六月二十七日望湖楼醉书》描述了西湖的雨中奇景,将一场突然而至的夏雨写得十分生动;《西江月·夜行黄沙道中》则写出了乡村夏夜的宁静优美,表达了词人夜行黄沙道时内心的轻松、愉悦之感。

朗读诗歌,背诵诗歌。

根据诗意,给诗配画,喜欢哪一句就画哪一句,并以相关的诗句作为标题。

课后作业

同课章节目录

- 第一单元

- 1 草原

- 2 丁香结

- 3 古诗词三首

- 4* 花之歌

- 习作:变形记

- 语文园地

- 第二单元

- 5 七律·长征

- 6 狼牙山五壮士

- 7 开国大典

- 8* 灯光

- 口语交际:演讲

- 习作:多彩的活动

- 语文园地

- 第三单元

- 9 竹节人

- 10 宇宙生命之谜

- 11* 故宫博物院

- 1习作:____让生活更美好

- 语文园地

- 第四单元

- 12 桥

- 13 穷人

- 14* 在柏林

- 口语交际:请你支持我

- 习作:笔尖流出的故事

- 语文园地四

- 快乐读书吧:笑与泪,经历与成长

- 第五单元

- 15 夏天里的成长

- 16 盼

- 习作例文

- 习作:围绕中心意思写

- 第六单元

- 17 古诗三首

- 18 只有一个地球

- 19* 青山不老

- 20* 三黑和土地

- 口语交际:意见不同怎么办

- 习作:学写倡议书

- 语文园地

- 第七单元

- 21 文言文二则

- 22 月光曲

- 23* 京剧趣谈

- 口语交际:聊聊书法

- 习作:我的拿手好戏

- 语文园地

- 第八单元

- 24 少年闰土

- 25 好的故事

- 26* 我的伯父鲁迅先生

- 27* 有的人——纪念鲁迅有感

- 习作:有你,真好

- 语文园地