2015—2016高中语文人教版(选修《中国文化经典研读》)第七单元课件:第7课《朱子》语类三则(共45张PPT)

文档属性

| 名称 | 2015—2016高中语文人教版(选修《中国文化经典研读》)第七单元课件:第7课《朱子》语类三则(共45张PPT) |

|

|

| 格式 | zip | ||

| 文件大小 | 914.6KB | ||

| 资源类型 | 教案 | ||

| 版本资源 | 人教版(新课程标准) | ||

| 科目 | 语文 | ||

| 更新时间 | 2016-01-26 15:04:11 | ||

图片预览

文档简介

课件45张PPT。乐入新课我们经常从报纸互联网上看到政府官员贪污受贿的真实报道。这些高官为什么会纷纷落马呢?究其原因是无法抑制的人欲和贪欲将他们变成了魔鬼。那么古人对人欲又是如何看待的呢?今天我们就一起走进《朱子语类》三则,一起来聆听朱老夫子的教诲。?第七单元——天理人欲《朱子语类》三则学习目标??1、初步了解理学产生的时代背景和发展概况,辩证思考理学的历史意义。????

?2、引导学生讨论并把握朱熹在理欲问题、义利问题、读书方法方面的基本思想。走近作者??朱熹(1130-1200),字元晦,号晦庵,著名理学家,教育家,宋代理学思想的集大成者。著《四书集注》《周易本义》等书。如果把孔孟看作前儒家的代表人物,那么朱熹则是后儒家的代表人物。朱熹的哲学思想主要表现为理学思想。宋明理学是我国传统哲学发展的最高形态,是宋明直至清前期主要的哲学思潮,影响中国社会长达九百年之久。 悬梁刺股、凿壁偷光、囊萤映雪,韦编三绝等这些耳熟能详的经典故事激励着一代又一代的学子苦读钻研,博学立身,成就功业。另有屈原洞中苦读,梁代刘绮燃荻读书,苏廷吹火读书。汉末常林带经耕锄 ,李密牛角挂书 ,董仲舒三年不窥园 ,刘勰佛殿借读,宋濂冒雪访师,司马光警枕励志 ,陆游书巢勤学 ,顾炎武读破万卷书 ,蒲松龄草亭路问等苦读精研的故事足以让今天很少发愤苦读的我们心生敬慕。今天我们走近一位儒学大师,领悟他关于读书方法、为人处世、读书目的的一些精辟教诲。 学习目标:

1、了解朱熹对中国古代教育的促进作用。

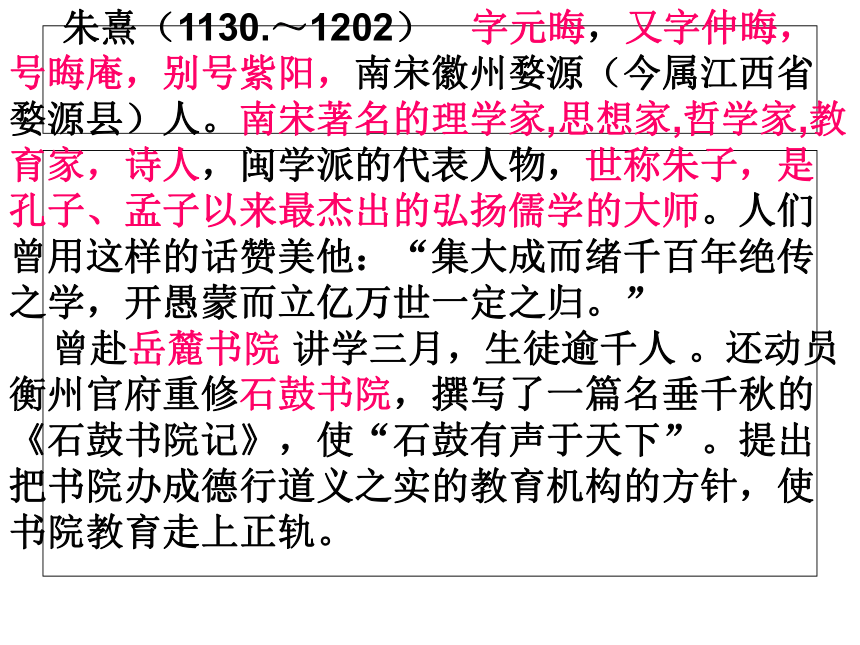

2、研读《朱子语类》三则中的第一则。第一课时深入了解朱熹 朱熹(1130.~1202) 字元晦,又字仲晦,号晦庵,别号紫阳,南宋徽州婺源(今属江西省婺源县)人。南宋著名的理学家,思想家,哲学家,教育家,诗人,闽学派的代表人物,世称朱子,是孔子、孟子以来最杰出的弘扬儒学的大师。人们曾用这样的话赞美他:“集大成而绪千百年绝传之学,开愚蒙而立亿万世一定之归。”

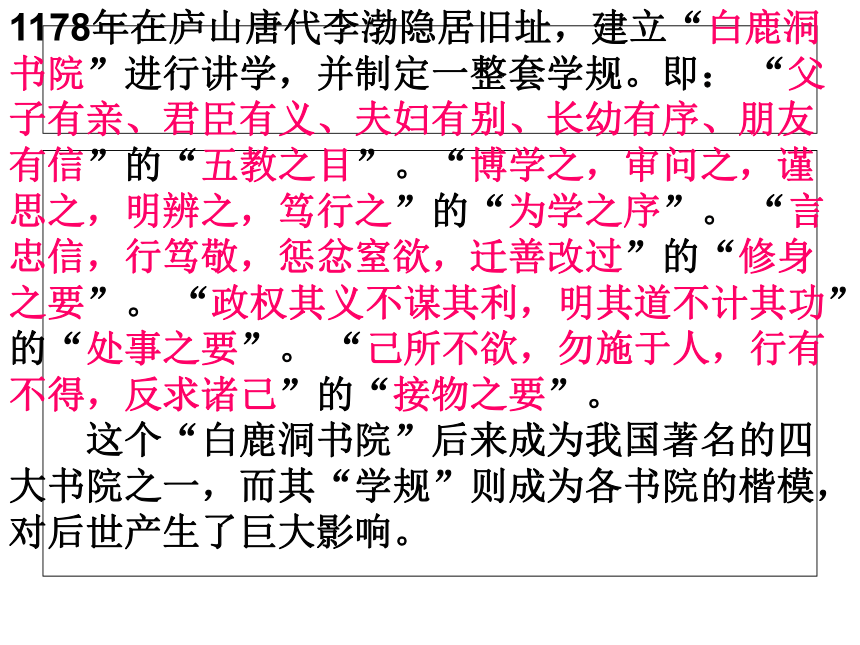

曾赴岳麓书院 讲学三月,生徒逾千人 。还动员衡州官府重修石鼓书院,撰写了一篇名垂千秋的《石鼓书院记》,使“石鼓有声于天下”。提出把书院办成德行道义之实的教育机构的方针,使书院教育走上正轨。1178年在庐山唐代李渤隐居旧址,建立“白鹿洞书院”进行讲学,并制定一整套学规。即: “父子有亲、君臣有义、夫妇有别、长幼有序、朋友有信”的“五教之目”。“博学之,审问之,谨思之,明辨之,笃行之”的“为学之序”。 “言忠信,行笃敬,惩忿窒欲,迁善改过”的“修身之要”。 “政权其义不谋其利,明其道不计其功”的“处事之要”。 “己所不欲,勿施于人,行有不得,反求诸己”的“接物之要”。

这个“白鹿洞书院”后来成为我国著名的四大书院之一,而其“学规”则成为各书院的楷模,对后世产生了巨大影响。

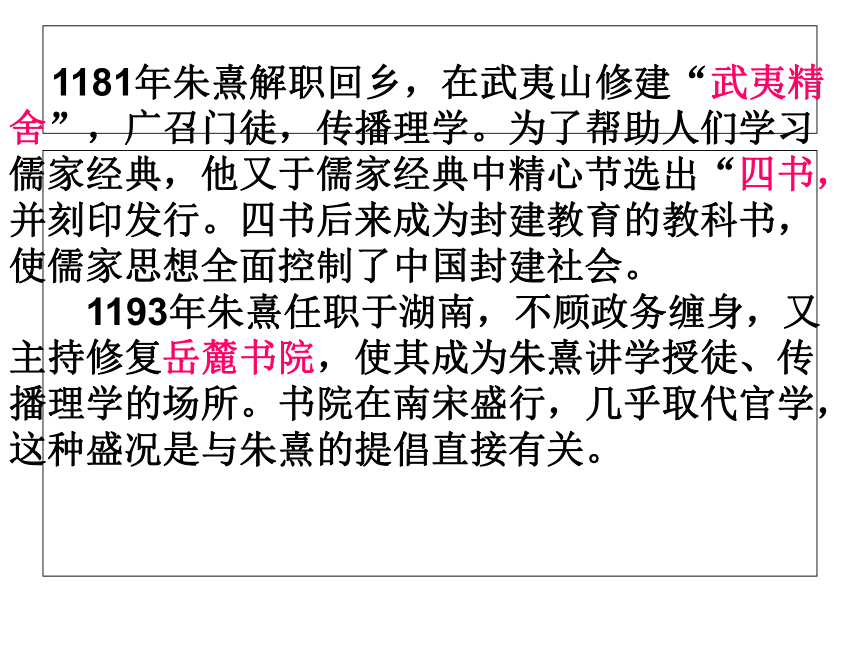

1181年朱熹解职回乡,在武夷山修建“武夷精舍”,广召门徒,传播理学。为了帮助人们学习儒家经典,他又于儒家经典中精心节选出“四书,并刻印发行。四书后来成为封建教育的教科书,使儒家思想全面控制了中国封建社会。

1193年朱熹任职于湖南,不顾政务缠身,又主持修复岳麓书院,使其成为朱熹讲学授徒、传播理学的场所。书院在南宋盛行,几乎取代官学,这种盛况是与朱熹的提倡直接有关。

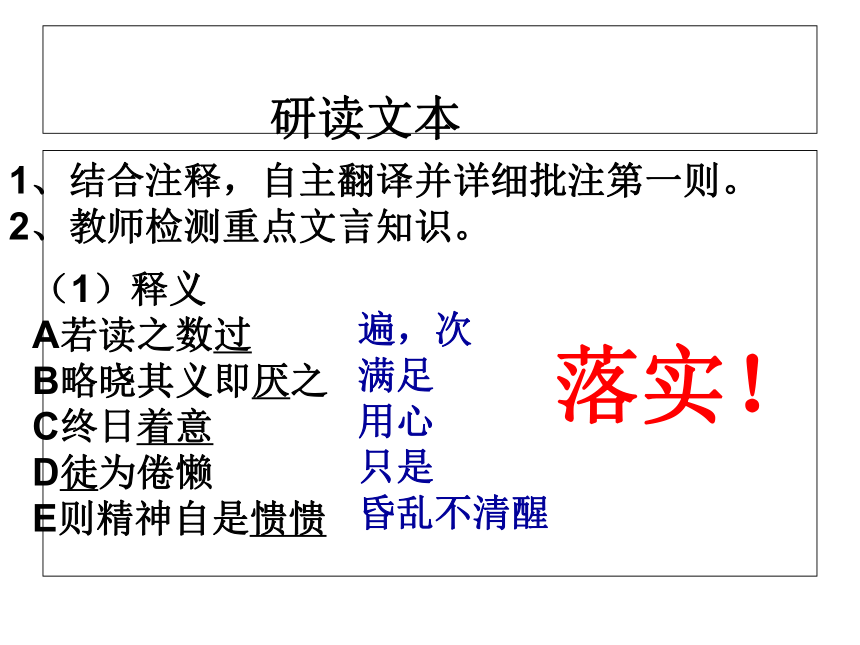

研读文本1、结合注释,自主翻译并详细批注第一则。

2、教师检测重点文言知识。(1)释义

A若读之数过

B略晓其义即厌之

C终日着意

D徒为倦懒

E则精神自是愦愦遍,次

满足

用心

只是

昏乱不清醒落实!

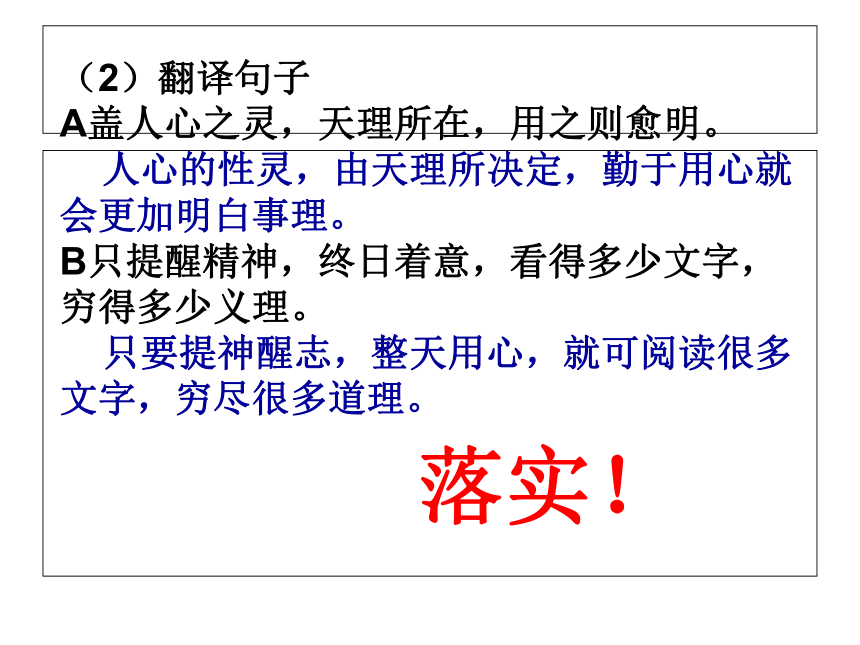

(2)翻译句子

A盖人心之灵,天理所在,用之则愈明。

人心的性灵,由天理所决定,勤于用心就会更加明白事理。

B只提醒精神,终日着意,看得多少文字,穷得多少义理。

只要提神醒志,整天用心,就可阅读很多文字,穷尽很多道理。落实!3、问题探究1、此则讲了一种怎样的读书方法?请结合具体的句子分析说明。 精读、反复读、深思、不贪多、要勤奋。只有通过精读,才能掌握书中的义理,即真味。从反复诵读入手,才能真正把书读通、读透。还特别指出不好的读书习惯,“读之数过,略晓其义即厌之”,读得不深不透,也就是说没有弄懂书中的真趣。做笔记!(2)在你的印象中,还有那些名言警句是谈论此类读书方法的?读书有三到,谓心到,眼到,口到 。

三更灯火五更鸡,正是男儿读书时。

熟读唐诗三百首,不会作诗也会吟。

学习如钻探石油,钻得愈深,愈能找到知识的精髓。

学而不思则罔,思而不学则怠。

读书无疑者,须教有疑,有疑者,却要无疑,到这里方是长进。

识记!(3)本节课对你学习有哪些启示? (4)回味经典,你我共勉

于潜僧绿筠轩 【宋】苏轼

宁可食无肉,不可居无竹。

无肉令人瘦,无竹令人俗。

人瘦尚可肥,士俗不可医。

无 题 【今】竹子

宁可食无肉,不可居无书。

无肉令人瘦,无书令人愚。

人瘦尚可肥,士愚不可亲。诵读、摘抄!课堂小结 世界短篇小说三巨匠之一的契诃夫曾说:“不要容您自己昏睡!趁您还年轻力壮,血气方刚,要永不疲倦地做好事情”。事实证明,伟大的功业的背后是破万卷书,行智慧路。没有熟读精思的刻苦钻研,就没有智慧的源泉,真诚地希望大家刻苦读书,学有所成,智慧地搏击人生。 第二课时教学目标:

1、了解朱熹在理学研究中的历史地位及贡献、古代理学发展概况及鹅湖盛会。

2、研读《朱子语类》的第二则。

朱熹是宋朝理学的集大成者,他继承了北宋时期程颢、程颐的理学,完成了客观唯心主义的体系。认为理是世界的本质,“理在先,气在后”,提出“存天理,灭人欲”。朱熹学识渊博,对经学 、史学、文学、乐律乃至自然科学都有研究。其词作语言秀正,风格俊朗,无浓艳或典故堆砌之病。

朱熹认为在超现实、超社会之上存在一种标准,它是人们一切行为的标准,即“天理”。只有去发现(格物穷理)和遵循天理,才是真、善、美。而破坏这种真、善、美的是“人欲”。因此,他提出“存天理,灭人欲”。这就是朱熹客观唯心主义思想的核心。理学发展概况 理学兴起于北宋时期,周敦颐和张载是理学的奠基人,理学体系形成于程颢、程颐两兄弟,南宋是理学的发展的高峰,出现了朱熹、张栻、吕祖谦、陆九渊等重要的理学家。到了元代,程朱理学成为官学。明代中期,随着朱学逐渐走向僵化,王守仁心学崛起并广泛传播。明代后期,李贽、顾炎武、黄宗羲、王夫之等人对宋明理学作了深刻的反思和批判。宋明理学在历经了六、七百年的发展以后,逐渐在思想学术领域衰落了。

淳熙三年(1176年),朱熹与当时著名学者陆九渊相会于江西上饶鹅湖寺,交流思想。但陆属主观唯心论,他认为人们心中先天存在着真、善、美,主张“发明本心”,即要求人们自己在心中去发现真、善、美,达到自我完善。这与朱的客观唯心说的主张不同。因此,二人辩论争持,不欢而散。这就是中国思想史上有名的“鹅湖会”。从此有了“理学”与“心学”两大派别。 鹅湖盛会研读第二则1、学生自主翻译并详细批注文段。

2、教师检测重点文言知识。

(1)释义

A乃为人欲引去

B事已却悔

C此便是无克己工夫

D明知合行大路

E此便是天理人欲交战之机

F须大段着力

G吾知免夫,小子

H直是恁地用功却、竟然;被

完毕

同“功夫”

应该

关键

仔细

避免;弟子们

应该,应当

落实!(2)翻译句子

A此须明理以先之,勇猛以行之。

这(就要求)必须先明白事理,(然后)勇猛地去践行。

B仁以为己任,不亦重乎?死而后已,不亦远乎?

把实现仁德于天下作为自己的责任,不是很沉重吗?到死才停止,不是很遥远吗?落实!问题探究1、文中“大路、小路”各喻代什么?人们为什么舍大路而取小路?(用原文回答)

大路:天理,小路:人欲;“无克己工夫”

外物无休无止地动摇人心,而人又不能很好地克制自我,这样很容易被欲望左右。

2、圣人、贤人、普通人在天理人欲之间各是怎样选择的? 圣人:自然存天理而行;贤人:先分辩

再行动;普通人:克制私欲而行。

圣人在理欲问题上依天理而行,贤人明辨天理后行动,普通人则要用力克制自己的欲望,依照天理行事。3、本段引用曾子的话,有何目的?

旨在告诉人们“天理”是以“仁”为核心的,遵从天理即践行“仁”的学说。对普通人来说,“仁”是贯穿一生的必须承担的责任,只用毕生追求“仁”,才能达到“存天理,灭人欲”的道德境地。拓展延伸材料一:昆明市西山区富善村的普通村民张正祥,40多年来,为保护滇池,经常在滇池边巡查、拍摄、写材料、反映污染情况,为此他花掉了所有的积蓄,还变卖了家里的养猪场,妻子离开他,非法矿主见他就打,右眼瞎了,右手折了,他始终没有放弃保卫滇池的孤军奋战······何为天理,何为人欲?材料二:陈水扁洗钱案 陈水扁洗钱的第一个渠道是台湾当地的

兑换店或地下钱庄。非法资金由此转移到国外,但没有在台湾的金融机构留下证据和痕迹。第二个渠道是珠宝买卖。陈水扁之妻吴淑珍,透过海外珠宝买卖进行大规模洗钱,其交易金额可能超过18亿新台币。渠道之三是注册一个用于洗钱的空壳公司,该公司没有实质性的商品或贸易往来,没有制造业或服务业的背景,其用途仅仅是洗钱。据瑞士方面的消息,陈家在美林公司拥有7亿新台币的巨额不明资产。 材料二:陈水扁洗钱案 何为天理,何为人欲?第三课时学习目标:

1、研读《朱子语类》第三则。

2、交流研讨前两次小作文。

背景图片论入新课:

请谈谈你读书学习的具体目的。 香港科技大学博导丁学良在第10届深圳读书月读书论坛进行一场题为《阅读改变人生——兼论城市人文精神的养成》的精彩讲座,丁先生把读书的目的分成6类。一是为了寻求知识,成就事业。二是获取技能和手段,读电脑、房地产类的书等,是为了学会具体操作。三是为了知识上的好奇。四是出于一种情感、情绪方面的驱使而读书。五是为了寻求意义,包括生命的意义、人生的意义、世界的意义、现在的意义、未来的意

义、过去的意义。六是要寻求人生的

榜样,受到启发,得到教育。今天我

们探究一下朱熹对读书目的的看法。 走进文本1、朗读本则文段,自主疏通文意并

详细批注。

2、教师检测重点文言知识。

(1)释义:

A不是教人向外

B向外便是趋愚不肖之途

C这里只在人扎定脚做将去

D里面煞有工夫向外人炫耀

不才,不正派

踏踏实实;助词,无义

极,很

落实!(2)翻译句子

A试自睹当自家,今是要求人知?要自为己?

试着自己观察自己,现在是要求别人了解(自己),(还是)要求自己提升自己?

B君子喻于义,小人喻于利。

有道德的人明白义理,品德低下的人只知道追逐利益。

C古之学者为己,今之学者为人。

古代求学的人是为了提升自我,现在求学的人是为了装点门面给别人看。

D大凡为学,且须分个内外,这便是生死路头!

大凡研究学问,必须分辨是为自己还是为外人,这便如同生和死的界限一样。

探究文段1、朱熹批判了当时社会的哪种不良现象?

“今人只一言一动······向外便是趋愚不肖之途。”

批判了当时的读书人只追求利益,不注重追

求义理,导致整个社会都追逐利益,不讲求

义理的现象。 2、“义利”观与朱熹的“天理人欲”观有何内在联系?

“义利”源于孔子的“君子喻于义,小人喻于利。”把义利对立起来,看作是君子与小人的区别,孟子也说:“亦有仁义而已矣,何必曰利。”孔孟的这些说法是儒家关于义利关系的基本主张,朱熹继承了儒家重义轻利的传统,并进一步作了阐释。指出选择“义”,便是向内,才能步入圣贤殿堂,选择“利”,便是“向外”,只会趋向不肖之途,可见,义是天理之所宜,利则“人情之所欲”,义利问题是等同于理欲问题的。3、今天,你如何看待“义与利”的?

孔子曾说:“不义而富且贵,于我若浮云”鲜明地告诉我们要舍利取义。孟子进一步强调“富贵不能淫,贫贱不能移,威武不能屈”更坚定地告诉我们要坚守做人的大义。尽管当今社会很多人见利忘义,但我们要坚守自己洁净的精神家园,做一个讲大义的高尚的人,让自己的灵魂宁静安逸。1、以“成才源于苦读”为题目的小作文。

2、以“天理与人欲”为话题的小作文。

交流研讨方法:

A、6人小组内部交流。

B、推荐优秀篇目,班内交流。

C、教师推荐相关内容阅读

交流研讨前两次小作文勤学苦读

舒雪峰

学海宏遥漫,

书山无尽头。

终生勤苦阅,

皓首醉书楼。成才源于苦读 论学不如好学,好学不如苦读,好与苦固为一体,舍其一,皆非为学。

肃秋之晨,黑云抑天,瑟瑟秋风,涓涓细流,喃喃断燕,匆匆步吟。虽无管弦之盛,却有其清幽雅致之美。

芸芸学子皆切于时,快步若飞,胜比急湍猛浪。鸣铃顿起,室内书声多涌起。虽不比阳春却胜似白雪。孰谓一代衰一代,分是英雄出不穷。千古名流道不尽,大江东去,浪淘尽,数风流人物,还看今朝。 数千学子聚于此,皆为求学奋今朝。今朝苦读,明朝就,明朝功成留英名,不负十载寒窗苦。

东风柔柔花四舞,浓露莹莹树旖旎。人之所以称智,俱因其苦学。然学亦有道。好学,勤学,苦学亦其精华矣。欲出人之远,俱得苦学勤思,冀其有所获。由此,智者益智,反是,愚者益愚。

君子常学、好学、苦学,方能成其高;圣者勤学、博学、研学,方能就其深。人不患书多,患其书多而不读,多读而不思。学如春耕秋收,勤惰终无获。驽马十驾,功在不舍,智者博学,功在其苦。 郊野腊梅斗冰雪,幽谷兰草笑春风,苍穹雄鹰搏长空,寒窗学子苦孤灯。圣者不问苦乐,不计成败,一根傲骨支于体,苦学精神气冲天。白日恰似冰底水,尽日东流人不知。莫学龙钟来叹息,苦学勤思少遗憾。

光阴易破青春之面饰,会为美人额梢掘浅漕。愿君学海苦作舟,书山浩路勤为径,志存青山永不摇,功盖长江流不尽。

天理人欲杂谈

天理与人欲的问题是道德规范与人的物质欲望之间的关系,儒家一贯认为,天理与人欲是对立的,人欲横行则天理灭,要克服人的一心之私欲,使之符合礼的要求。

在物质和精神的关系中,必须把精神的要求放在前面。天理和人欲的关系实际上是人的物质和精神的关系。朱熹主张人追求精神的需求应该超过对物质的需求。这才是朱熹原本的意图。朱熹不是教大家不吃不喝,而是为了说明精神的需求最重要,不要为了物质的需求,把精神的需求都废除了。今天,我们重提朱子的学说,

不光是为了了解古代文化,更重要的是,合理继承古人的精神遗产,为现实的精神文明建设服务。当今社会,物质虽然高度丰富了,但一些人仍是

欲壑难填,在物质的狂迷中丧失了自己,完全

突破了伦理道德乃至法律的底线,“人欲”无度,“天理”何存?在对待个人获取财富的原则和途径

问题上,朱熹倡导儒家“见利思义”、“先义后

利”,认为对于“天理之公”的国家和人民的利

益,非但不应否定,还应该加以宣传,而对于“人欲之私”的利己之心,则应受到道德和伦理的

规范和限制。希望每一个人都能正确地使用“存

天理、灭人欲”的主张来指导自己的生活。 在现代社会,同样存在社

会的道德规范与人的欲望满足之间的矛盾。例如在体育竞赛中,每个运动员都志在摘金夺银,这可以说也是人的一种欲望的表现,理应得到肯定

与尊重。但是如果为了这一目的而服用兴奋

剂,就违反了体育精神与比赛规则,是不允许

的。从大的方面说,人类为了求发展、谋生

存,过度地向自然索取,以致进行破坏性、掠

夺性地开发,造成严重的环境危机,其实也是

放纵欲望的结果,必然会受到自然的惩罚。

因此,无论对个人,还是对社会来说,都

应当正确的处理欲望与规范的关系,只有这

样,人的正常需求才能最终得到合理的满足。 在各种利益泛滥的今天,我们应鼓励人们在不违背法律道义及损害他人利益的前提下积极地追求自己的合法权益,在“天理”与“人欲”上实现双赢。然而,当二者不可调和,必须在其中作出抉择时,我们必须努力加强个人道德修养,坚守住心中的道德底线。课堂小结

?2、引导学生讨论并把握朱熹在理欲问题、义利问题、读书方法方面的基本思想。走近作者??朱熹(1130-1200),字元晦,号晦庵,著名理学家,教育家,宋代理学思想的集大成者。著《四书集注》《周易本义》等书。如果把孔孟看作前儒家的代表人物,那么朱熹则是后儒家的代表人物。朱熹的哲学思想主要表现为理学思想。宋明理学是我国传统哲学发展的最高形态,是宋明直至清前期主要的哲学思潮,影响中国社会长达九百年之久。 悬梁刺股、凿壁偷光、囊萤映雪,韦编三绝等这些耳熟能详的经典故事激励着一代又一代的学子苦读钻研,博学立身,成就功业。另有屈原洞中苦读,梁代刘绮燃荻读书,苏廷吹火读书。汉末常林带经耕锄 ,李密牛角挂书 ,董仲舒三年不窥园 ,刘勰佛殿借读,宋濂冒雪访师,司马光警枕励志 ,陆游书巢勤学 ,顾炎武读破万卷书 ,蒲松龄草亭路问等苦读精研的故事足以让今天很少发愤苦读的我们心生敬慕。今天我们走近一位儒学大师,领悟他关于读书方法、为人处世、读书目的的一些精辟教诲。 学习目标:

1、了解朱熹对中国古代教育的促进作用。

2、研读《朱子语类》三则中的第一则。第一课时深入了解朱熹 朱熹(1130.~1202) 字元晦,又字仲晦,号晦庵,别号紫阳,南宋徽州婺源(今属江西省婺源县)人。南宋著名的理学家,思想家,哲学家,教育家,诗人,闽学派的代表人物,世称朱子,是孔子、孟子以来最杰出的弘扬儒学的大师。人们曾用这样的话赞美他:“集大成而绪千百年绝传之学,开愚蒙而立亿万世一定之归。”

曾赴岳麓书院 讲学三月,生徒逾千人 。还动员衡州官府重修石鼓书院,撰写了一篇名垂千秋的《石鼓书院记》,使“石鼓有声于天下”。提出把书院办成德行道义之实的教育机构的方针,使书院教育走上正轨。1178年在庐山唐代李渤隐居旧址,建立“白鹿洞书院”进行讲学,并制定一整套学规。即: “父子有亲、君臣有义、夫妇有别、长幼有序、朋友有信”的“五教之目”。“博学之,审问之,谨思之,明辨之,笃行之”的“为学之序”。 “言忠信,行笃敬,惩忿窒欲,迁善改过”的“修身之要”。 “政权其义不谋其利,明其道不计其功”的“处事之要”。 “己所不欲,勿施于人,行有不得,反求诸己”的“接物之要”。

这个“白鹿洞书院”后来成为我国著名的四大书院之一,而其“学规”则成为各书院的楷模,对后世产生了巨大影响。

1181年朱熹解职回乡,在武夷山修建“武夷精舍”,广召门徒,传播理学。为了帮助人们学习儒家经典,他又于儒家经典中精心节选出“四书,并刻印发行。四书后来成为封建教育的教科书,使儒家思想全面控制了中国封建社会。

1193年朱熹任职于湖南,不顾政务缠身,又主持修复岳麓书院,使其成为朱熹讲学授徒、传播理学的场所。书院在南宋盛行,几乎取代官学,这种盛况是与朱熹的提倡直接有关。

研读文本1、结合注释,自主翻译并详细批注第一则。

2、教师检测重点文言知识。(1)释义

A若读之数过

B略晓其义即厌之

C终日着意

D徒为倦懒

E则精神自是愦愦遍,次

满足

用心

只是

昏乱不清醒落实!

(2)翻译句子

A盖人心之灵,天理所在,用之则愈明。

人心的性灵,由天理所决定,勤于用心就会更加明白事理。

B只提醒精神,终日着意,看得多少文字,穷得多少义理。

只要提神醒志,整天用心,就可阅读很多文字,穷尽很多道理。落实!3、问题探究1、此则讲了一种怎样的读书方法?请结合具体的句子分析说明。 精读、反复读、深思、不贪多、要勤奋。只有通过精读,才能掌握书中的义理,即真味。从反复诵读入手,才能真正把书读通、读透。还特别指出不好的读书习惯,“读之数过,略晓其义即厌之”,读得不深不透,也就是说没有弄懂书中的真趣。做笔记!(2)在你的印象中,还有那些名言警句是谈论此类读书方法的?读书有三到,谓心到,眼到,口到 。

三更灯火五更鸡,正是男儿读书时。

熟读唐诗三百首,不会作诗也会吟。

学习如钻探石油,钻得愈深,愈能找到知识的精髓。

学而不思则罔,思而不学则怠。

读书无疑者,须教有疑,有疑者,却要无疑,到这里方是长进。

识记!(3)本节课对你学习有哪些启示? (4)回味经典,你我共勉

于潜僧绿筠轩 【宋】苏轼

宁可食无肉,不可居无竹。

无肉令人瘦,无竹令人俗。

人瘦尚可肥,士俗不可医。

无 题 【今】竹子

宁可食无肉,不可居无书。

无肉令人瘦,无书令人愚。

人瘦尚可肥,士愚不可亲。诵读、摘抄!课堂小结 世界短篇小说三巨匠之一的契诃夫曾说:“不要容您自己昏睡!趁您还年轻力壮,血气方刚,要永不疲倦地做好事情”。事实证明,伟大的功业的背后是破万卷书,行智慧路。没有熟读精思的刻苦钻研,就没有智慧的源泉,真诚地希望大家刻苦读书,学有所成,智慧地搏击人生。 第二课时教学目标:

1、了解朱熹在理学研究中的历史地位及贡献、古代理学发展概况及鹅湖盛会。

2、研读《朱子语类》的第二则。

朱熹是宋朝理学的集大成者,他继承了北宋时期程颢、程颐的理学,完成了客观唯心主义的体系。认为理是世界的本质,“理在先,气在后”,提出“存天理,灭人欲”。朱熹学识渊博,对经学 、史学、文学、乐律乃至自然科学都有研究。其词作语言秀正,风格俊朗,无浓艳或典故堆砌之病。

朱熹认为在超现实、超社会之上存在一种标准,它是人们一切行为的标准,即“天理”。只有去发现(格物穷理)和遵循天理,才是真、善、美。而破坏这种真、善、美的是“人欲”。因此,他提出“存天理,灭人欲”。这就是朱熹客观唯心主义思想的核心。理学发展概况 理学兴起于北宋时期,周敦颐和张载是理学的奠基人,理学体系形成于程颢、程颐两兄弟,南宋是理学的发展的高峰,出现了朱熹、张栻、吕祖谦、陆九渊等重要的理学家。到了元代,程朱理学成为官学。明代中期,随着朱学逐渐走向僵化,王守仁心学崛起并广泛传播。明代后期,李贽、顾炎武、黄宗羲、王夫之等人对宋明理学作了深刻的反思和批判。宋明理学在历经了六、七百年的发展以后,逐渐在思想学术领域衰落了。

淳熙三年(1176年),朱熹与当时著名学者陆九渊相会于江西上饶鹅湖寺,交流思想。但陆属主观唯心论,他认为人们心中先天存在着真、善、美,主张“发明本心”,即要求人们自己在心中去发现真、善、美,达到自我完善。这与朱的客观唯心说的主张不同。因此,二人辩论争持,不欢而散。这就是中国思想史上有名的“鹅湖会”。从此有了“理学”与“心学”两大派别。 鹅湖盛会研读第二则1、学生自主翻译并详细批注文段。

2、教师检测重点文言知识。

(1)释义

A乃为人欲引去

B事已却悔

C此便是无克己工夫

D明知合行大路

E此便是天理人欲交战之机

F须大段着力

G吾知免夫,小子

H直是恁地用功却、竟然;被

完毕

同“功夫”

应该

关键

仔细

避免;弟子们

应该,应当

落实!(2)翻译句子

A此须明理以先之,勇猛以行之。

这(就要求)必须先明白事理,(然后)勇猛地去践行。

B仁以为己任,不亦重乎?死而后已,不亦远乎?

把实现仁德于天下作为自己的责任,不是很沉重吗?到死才停止,不是很遥远吗?落实!问题探究1、文中“大路、小路”各喻代什么?人们为什么舍大路而取小路?(用原文回答)

大路:天理,小路:人欲;“无克己工夫”

外物无休无止地动摇人心,而人又不能很好地克制自我,这样很容易被欲望左右。

2、圣人、贤人、普通人在天理人欲之间各是怎样选择的? 圣人:自然存天理而行;贤人:先分辩

再行动;普通人:克制私欲而行。

圣人在理欲问题上依天理而行,贤人明辨天理后行动,普通人则要用力克制自己的欲望,依照天理行事。3、本段引用曾子的话,有何目的?

旨在告诉人们“天理”是以“仁”为核心的,遵从天理即践行“仁”的学说。对普通人来说,“仁”是贯穿一生的必须承担的责任,只用毕生追求“仁”,才能达到“存天理,灭人欲”的道德境地。拓展延伸材料一:昆明市西山区富善村的普通村民张正祥,40多年来,为保护滇池,经常在滇池边巡查、拍摄、写材料、反映污染情况,为此他花掉了所有的积蓄,还变卖了家里的养猪场,妻子离开他,非法矿主见他就打,右眼瞎了,右手折了,他始终没有放弃保卫滇池的孤军奋战······何为天理,何为人欲?材料二:陈水扁洗钱案 陈水扁洗钱的第一个渠道是台湾当地的

兑换店或地下钱庄。非法资金由此转移到国外,但没有在台湾的金融机构留下证据和痕迹。第二个渠道是珠宝买卖。陈水扁之妻吴淑珍,透过海外珠宝买卖进行大规模洗钱,其交易金额可能超过18亿新台币。渠道之三是注册一个用于洗钱的空壳公司,该公司没有实质性的商品或贸易往来,没有制造业或服务业的背景,其用途仅仅是洗钱。据瑞士方面的消息,陈家在美林公司拥有7亿新台币的巨额不明资产。 材料二:陈水扁洗钱案 何为天理,何为人欲?第三课时学习目标:

1、研读《朱子语类》第三则。

2、交流研讨前两次小作文。

背景图片论入新课:

请谈谈你读书学习的具体目的。 香港科技大学博导丁学良在第10届深圳读书月读书论坛进行一场题为《阅读改变人生——兼论城市人文精神的养成》的精彩讲座,丁先生把读书的目的分成6类。一是为了寻求知识,成就事业。二是获取技能和手段,读电脑、房地产类的书等,是为了学会具体操作。三是为了知识上的好奇。四是出于一种情感、情绪方面的驱使而读书。五是为了寻求意义,包括生命的意义、人生的意义、世界的意义、现在的意义、未来的意

义、过去的意义。六是要寻求人生的

榜样,受到启发,得到教育。今天我

们探究一下朱熹对读书目的的看法。 走进文本1、朗读本则文段,自主疏通文意并

详细批注。

2、教师检测重点文言知识。

(1)释义:

A不是教人向外

B向外便是趋愚不肖之途

C这里只在人扎定脚做将去

D里面煞有工夫向外人炫耀

不才,不正派

踏踏实实;助词,无义

极,很

落实!(2)翻译句子

A试自睹当自家,今是要求人知?要自为己?

试着自己观察自己,现在是要求别人了解(自己),(还是)要求自己提升自己?

B君子喻于义,小人喻于利。

有道德的人明白义理,品德低下的人只知道追逐利益。

C古之学者为己,今之学者为人。

古代求学的人是为了提升自我,现在求学的人是为了装点门面给别人看。

D大凡为学,且须分个内外,这便是生死路头!

大凡研究学问,必须分辨是为自己还是为外人,这便如同生和死的界限一样。

探究文段1、朱熹批判了当时社会的哪种不良现象?

“今人只一言一动······向外便是趋愚不肖之途。”

批判了当时的读书人只追求利益,不注重追

求义理,导致整个社会都追逐利益,不讲求

义理的现象。 2、“义利”观与朱熹的“天理人欲”观有何内在联系?

“义利”源于孔子的“君子喻于义,小人喻于利。”把义利对立起来,看作是君子与小人的区别,孟子也说:“亦有仁义而已矣,何必曰利。”孔孟的这些说法是儒家关于义利关系的基本主张,朱熹继承了儒家重义轻利的传统,并进一步作了阐释。指出选择“义”,便是向内,才能步入圣贤殿堂,选择“利”,便是“向外”,只会趋向不肖之途,可见,义是天理之所宜,利则“人情之所欲”,义利问题是等同于理欲问题的。3、今天,你如何看待“义与利”的?

孔子曾说:“不义而富且贵,于我若浮云”鲜明地告诉我们要舍利取义。孟子进一步强调“富贵不能淫,贫贱不能移,威武不能屈”更坚定地告诉我们要坚守做人的大义。尽管当今社会很多人见利忘义,但我们要坚守自己洁净的精神家园,做一个讲大义的高尚的人,让自己的灵魂宁静安逸。1、以“成才源于苦读”为题目的小作文。

2、以“天理与人欲”为话题的小作文。

交流研讨方法:

A、6人小组内部交流。

B、推荐优秀篇目,班内交流。

C、教师推荐相关内容阅读

交流研讨前两次小作文勤学苦读

舒雪峰

学海宏遥漫,

书山无尽头。

终生勤苦阅,

皓首醉书楼。成才源于苦读 论学不如好学,好学不如苦读,好与苦固为一体,舍其一,皆非为学。

肃秋之晨,黑云抑天,瑟瑟秋风,涓涓细流,喃喃断燕,匆匆步吟。虽无管弦之盛,却有其清幽雅致之美。

芸芸学子皆切于时,快步若飞,胜比急湍猛浪。鸣铃顿起,室内书声多涌起。虽不比阳春却胜似白雪。孰谓一代衰一代,分是英雄出不穷。千古名流道不尽,大江东去,浪淘尽,数风流人物,还看今朝。 数千学子聚于此,皆为求学奋今朝。今朝苦读,明朝就,明朝功成留英名,不负十载寒窗苦。

东风柔柔花四舞,浓露莹莹树旖旎。人之所以称智,俱因其苦学。然学亦有道。好学,勤学,苦学亦其精华矣。欲出人之远,俱得苦学勤思,冀其有所获。由此,智者益智,反是,愚者益愚。

君子常学、好学、苦学,方能成其高;圣者勤学、博学、研学,方能就其深。人不患书多,患其书多而不读,多读而不思。学如春耕秋收,勤惰终无获。驽马十驾,功在不舍,智者博学,功在其苦。 郊野腊梅斗冰雪,幽谷兰草笑春风,苍穹雄鹰搏长空,寒窗学子苦孤灯。圣者不问苦乐,不计成败,一根傲骨支于体,苦学精神气冲天。白日恰似冰底水,尽日东流人不知。莫学龙钟来叹息,苦学勤思少遗憾。

光阴易破青春之面饰,会为美人额梢掘浅漕。愿君学海苦作舟,书山浩路勤为径,志存青山永不摇,功盖长江流不尽。

天理人欲杂谈

天理与人欲的问题是道德规范与人的物质欲望之间的关系,儒家一贯认为,天理与人欲是对立的,人欲横行则天理灭,要克服人的一心之私欲,使之符合礼的要求。

在物质和精神的关系中,必须把精神的要求放在前面。天理和人欲的关系实际上是人的物质和精神的关系。朱熹主张人追求精神的需求应该超过对物质的需求。这才是朱熹原本的意图。朱熹不是教大家不吃不喝,而是为了说明精神的需求最重要,不要为了物质的需求,把精神的需求都废除了。今天,我们重提朱子的学说,

不光是为了了解古代文化,更重要的是,合理继承古人的精神遗产,为现实的精神文明建设服务。当今社会,物质虽然高度丰富了,但一些人仍是

欲壑难填,在物质的狂迷中丧失了自己,完全

突破了伦理道德乃至法律的底线,“人欲”无度,“天理”何存?在对待个人获取财富的原则和途径

问题上,朱熹倡导儒家“见利思义”、“先义后

利”,认为对于“天理之公”的国家和人民的利

益,非但不应否定,还应该加以宣传,而对于“人欲之私”的利己之心,则应受到道德和伦理的

规范和限制。希望每一个人都能正确地使用“存

天理、灭人欲”的主张来指导自己的生活。 在现代社会,同样存在社

会的道德规范与人的欲望满足之间的矛盾。例如在体育竞赛中,每个运动员都志在摘金夺银,这可以说也是人的一种欲望的表现,理应得到肯定

与尊重。但是如果为了这一目的而服用兴奋

剂,就违反了体育精神与比赛规则,是不允许

的。从大的方面说,人类为了求发展、谋生

存,过度地向自然索取,以致进行破坏性、掠

夺性地开发,造成严重的环境危机,其实也是

放纵欲望的结果,必然会受到自然的惩罚。

因此,无论对个人,还是对社会来说,都

应当正确的处理欲望与规范的关系,只有这

样,人的正常需求才能最终得到合理的满足。 在各种利益泛滥的今天,我们应鼓励人们在不违背法律道义及损害他人利益的前提下积极地追求自己的合法权益,在“天理”与“人欲”上实现双赢。然而,当二者不可调和,必须在其中作出抉择时,我们必须努力加强个人道德修养,坚守住心中的道德底线。课堂小结

同课章节目录