6.不等式——高考数学一轮复习大单元知识清单 学案(含解析)

文档属性

| 名称 | 6.不等式——高考数学一轮复习大单元知识清单 学案(含解析) |  | |

| 格式 | docx | ||

| 文件大小 | 396.5KB | ||

| 资源类型 | 教案 | ||

| 版本资源 | 通用版 | ||

| 科目 | 数学 | ||

| 更新时间 | 2024-09-13 17:56:08 | ||

图片预览

文档简介

6.不等式——高考数学一轮复习大单元知识清单

(一)核心知识整合

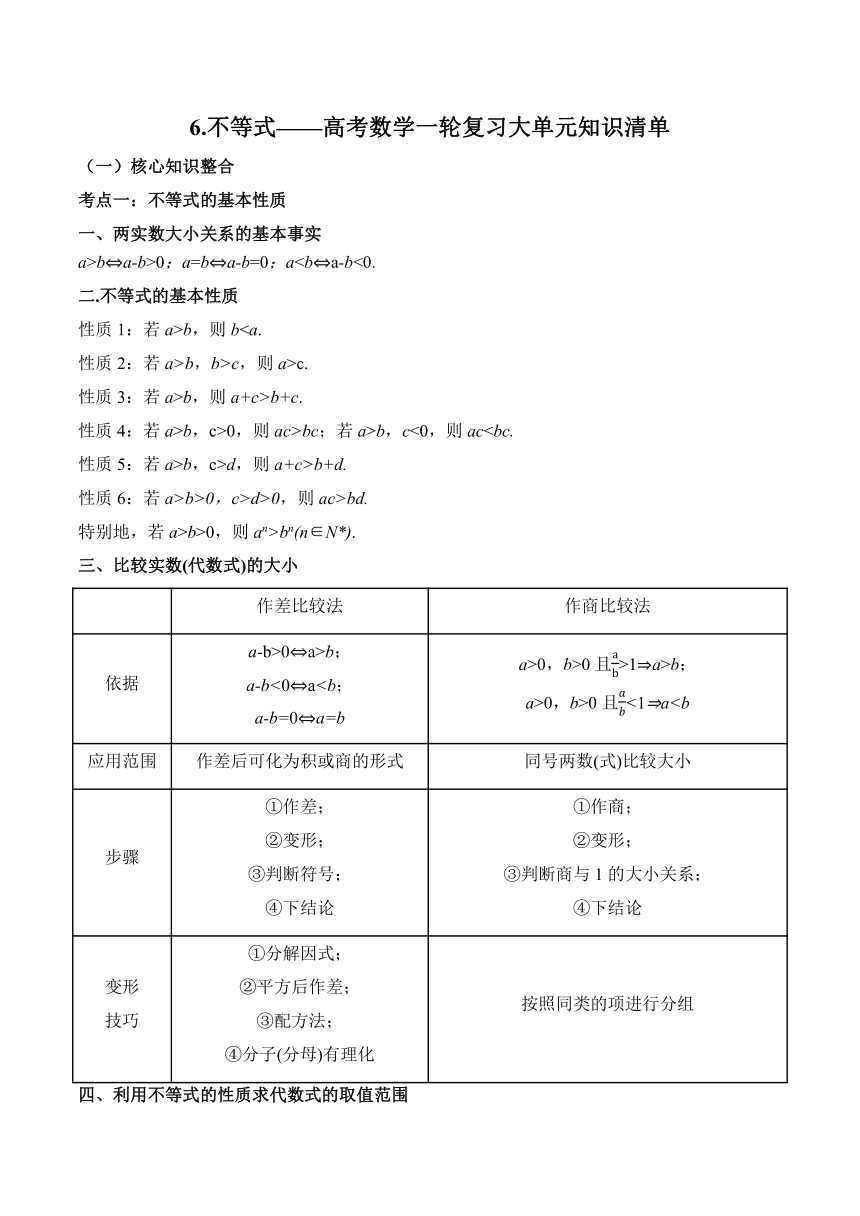

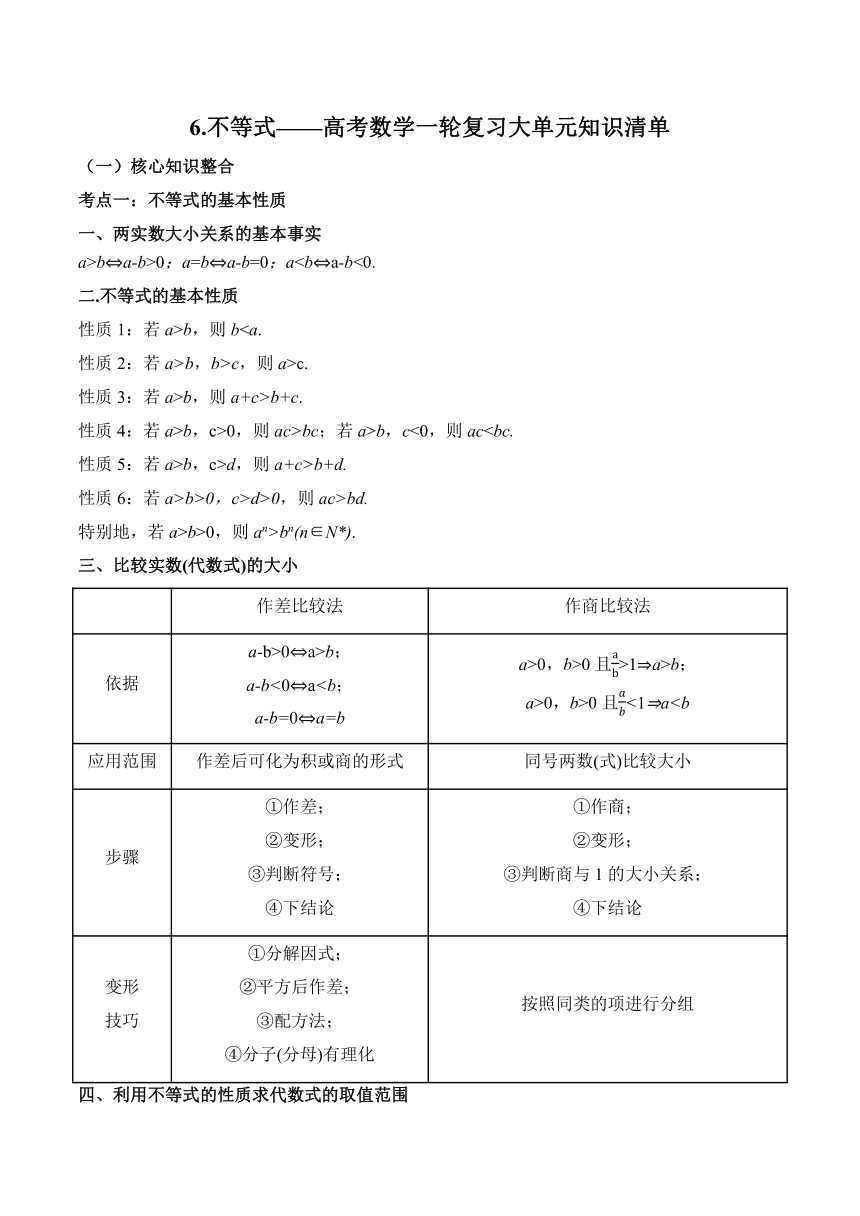

考点一:不等式的基本性质

一、两实数大小关系的基本事实

a>b a-b>0;a=b a-b=0;a二.不等式的基本性质

性质1:若a>b,则b性质2:若a>b,b>c,则a>c.

性质3:若a>b,则a+c>b+c.

性质4:若a>b,c>0,则ac>bc;若a>b,c<0,则ac性质5:若a>b,c>d,则a+c>b+d.

性质6:若a>b>0,c>d>0,则ac>bd.

特别地,若a>b>0,则an>bn(n∈N*).

三、比较实数(代数式)的大小

作差比较法 作商比较法

依据 a-b>0 a>b; a-b<0 a0,b>0且>1 a>b; a>0,b>0且<1 a应用范围 作差后可化为积或商的形式 同号两数(式)比较大小

步骤 ①作差; ②变形; ③判断符号; ④下结论 ①作商; ②变形; ③判断商与1的大小关系; ④下结论

变形 技巧 ①分解因式; ②平方后作差; ③配方法; ④分子(分母)有理化 按照同类的项进行分组

四、利用不等式的性质求代数式的取值范围

利用几个代数式的取值范围来确定某个代数式的取值范围是一类常见的综合问题,对于这类问题要注意“同向不等式的两边可以相加”,但这种转化不是等价变形,在一个解题过程中多次进行这种转化后,就有可能扩大真实的取值范围.解决此类问题,可先建立待求范围的整体与已知范围的整体的等量关系,再通过一次不等关系的运算求得待求式的取值范围.

5、利用不等式的性质证明不等式

利用不等式的性质证明不等式的实质就是利用性质对不等式进行变形,变形时,一要考虑已知不等式与未知不等式在运算结构上的联系,二要考虑变形要等价,三要注意性质使用的前提条件.

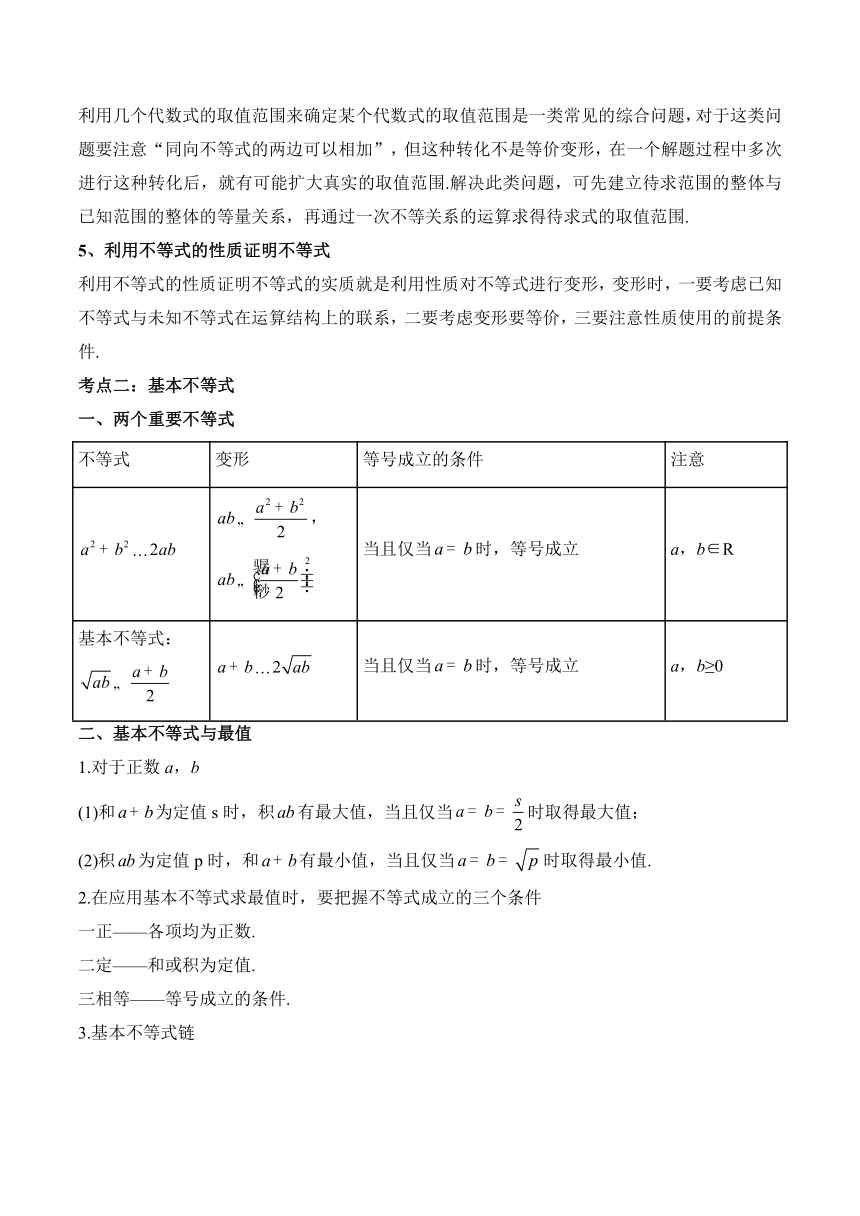

考点二:基本不等式

一、两个重要不等式

不等式 变形 等号成立的条件 注意

, 当且仅当时,等号成立 a,b∈R

基本不等式: 当且仅当时,等号成立 a,b≥0

二、基本不等式与最值

1.对于正数a,b

(1)和为定值s时,积有最大值,当且仅当时取得最大值;

(2)积为定值p时,和有最小值,当且仅当时取得最小值.

2.在应用基本不等式求最值时,要把握不等式成立的三个条件

一正——各项均为正数.

二定——和或积为定值.

三相等——等号成立的条件.

3.基本不等式链

已知a,b为正实数,则(当且仅当时,等号成立),

其中称为平方平均数,称为算术平均数,称为几何平均数,称为调和平均数.

三、利用基本不等式求无附加条件的最值

1.利用基本不等式求最值的注意事项

(1)一正:各项必须都是正值.

若各项都是正数,则可以直接用基本不等式求最值;若各项都是负数,则可以整体提出负号,化为正数,再用基本不等式求最值;若有些项为正数,有些项为负数,则不可以用基本不等式求最值.

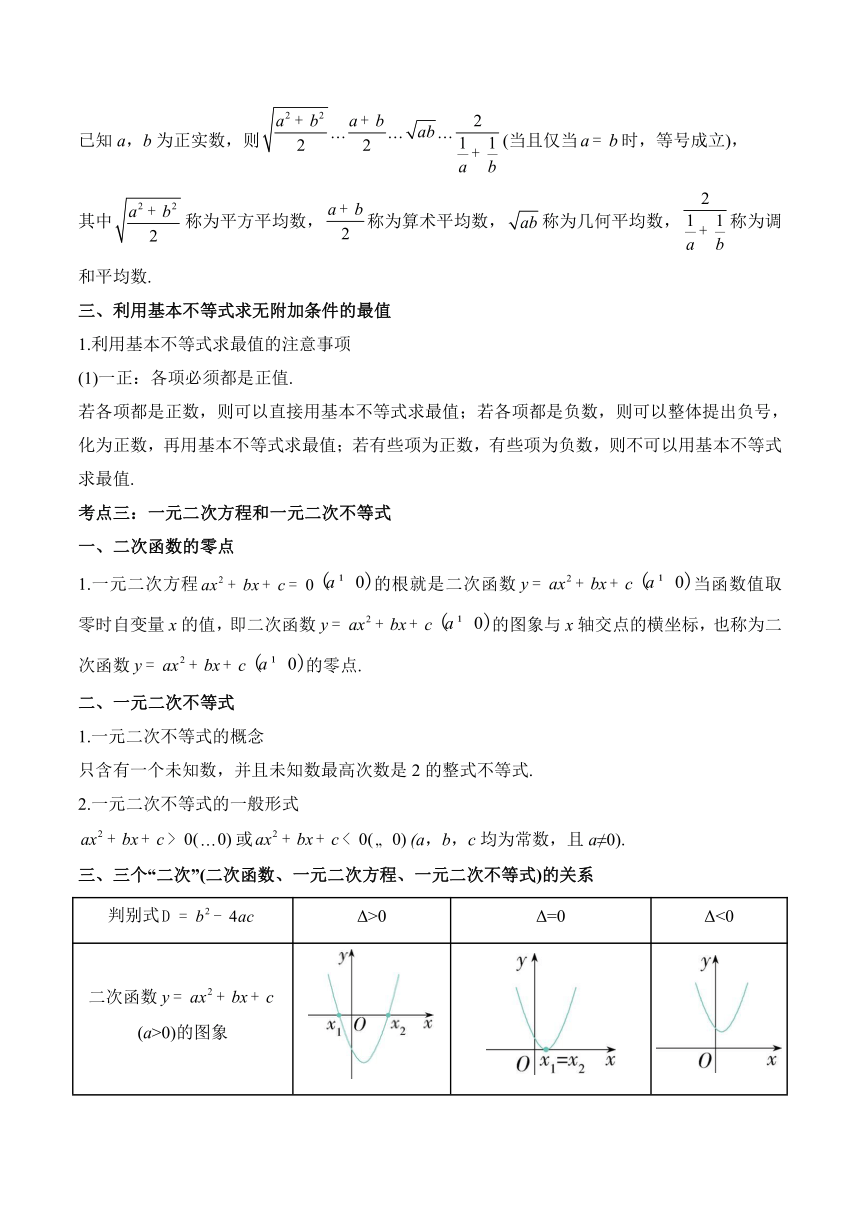

考点三:一元二次方程和一元二次不等式

一、二次函数的零点

1.一元二次方程的根就是二次函数当函数值取零时自变量x的值,即二次函数的图象与x轴交点的横坐标,也称为二次函数的零点.

二、一元二次不等式

1.一元二次不等式的概念

只含有一个未知数,并且未知数最高次数是2的整式不等式.

2.一元二次不等式的一般形式

或(a,b,c均为常数,且a≠0).

三、三个“二次”(二次函数、一元二次方程、一元二次不等式)的关系

判别式 Δ>0 Δ=0 Δ<0

二次函数 (a>0)的图象

一元二次方程的根 有两个相异的实数根 有两个相等的实数根 没有实数根

一元二次 不等式的 解集 R

注意:当一元二次不等式的二次项系数为负时,可化为正数再求解

四、一元二次不等式的解法

1. 解不含参数的一元二次不等式的一般步骤

(1)化标准:通过对不等式的变形,使不等号右侧为0,左侧的二次项系数为正.

(2)判别式:对不等号左侧因式分解,若不易分解,则计算其对应方程的判别式.

(3)求实根:求出相应的一元二次方程的根或根据判别式说明方程有无实根.

(4)画草图:根据一元二次方程根的情况画出其对应的二次函数图象的草图.

(5)写解集:根据图象写出不等式的解集.

2.解含参数的一元二次不等式

(1)不改变解题步骤.

(2)根据运算的需要进行分类讨论:

①讨论二次项系数:当二次项系数中含有参数时,应讨论二次项系数与0的大小关系,然后将不等式转化为一次不等式或二次项系数为正的形式;

②讨论不等式对应方程根的个数:当不等式对应的一元二次方程的根的个数不确定时,讨论判别式Δ与0的关系;

③讨论两根的大小:确定方程有两根时,要讨论两根的大小关系,从而确定解集的形式.

五、三个“二次”之间的关系

1.三个“二次”之间的关系

(1)在三个“二次”中,二次函数是主体,研究二次函数问题主要是将问题转化为一元二次方程和一元二次不等式的形式来解决.

(2)研究一元二次方程和一元二次不等式时,要将其与相应的二次函数相联系,通过二次函数的图象及性质来解决相关问题.

2.应用三个“二次”之间的关系解题的思路

已知以a,b,c为参数的不等式(如)的解集求解其他不等式的解集时,一般遵循:

①根据解集判断二次项系数的符号和一元二次方程的根;

②根据根与系数的关系把b,c用a表示出来并代入所要解的不等式;

③约去a,将不等式化为具体的一元二次不等式求解.

六、一元二次不等式的恒(能)成立问题

1.解决与一元二次不等式恒(能)成立的有关问题的方法

(1)将与一元二次不等式有关的问题转化为其所对应的二次函数图象与x轴的交点问题,考虑二次项系数和对应方程的判别式的符号这两方面.

(2)将与一元二次不等式有关的问题转化为其对应的二次函数的最值问题,分离参数后,求相应二次函数的最值,建立参数与这个最值的关系.

七、一元二次不等式的实际应用问题

1. 利用一元二次不等式解决实际问题的一般步骤

(1)选择合适的字母表示题目中起关键作用的未知量;

(2)根据题中信息构造不等关系或函数模型;

(3)解一元二次不等式;

(4)结合题目的实际意义确定答案.

八、通过三个“二次”问题发展直观想象的素养

三个“二次”中综合问题解题思路的探究,是以二次函数的图象为几何直观,通过其开口方向、对称轴、端点函数值、对应方程的判别式等,对相关一元二次方程(不等式)进行定量计算,进而解决相关问题.

(2)二定:各项之和或各项之积为定值.

解决利用基本不等式求最值问题的关键是凑出“和”或“积”为定值,常见的凑项技巧:

①拆(裂项、拆项):对分子的次数不低于分母次数的分式进行整式分离——分离成整式与“真分式”的和,再根据分式中分母的情况对整式进行拆项,为应用基本不等式凑定值创造条件.

②并(分组并项):分组后,各组可以单独应用基本不等式或先对一组应用基本不等式,再在组与组之间应用基本不等式得出最值.

③配(配式、配系数):根据题设条件采取合理配式、配系数的方法,使配式与待求式相乘后可以应用基本不等式得出定值,或配以恰当的系数后,积式中的各项之和为定值.

(3)三相等:必须验证取等号时条件是否成立,若等号不成立,则不能用基本不等式求最大(小)值.

四、利用基本不等式求有限制条件的最值

利用基本不等式求有限制条件的最值常见的解法是换(常值代换、变量代换),首先对条件变形,以进行代换,再构造利用基本不等式求最值的形式.常用于“已知(a,b,x,y均为正数),求的最小值”和 “已知(a,b,x,y均为正数),求x+y的最小值”两种类型.

五、利用基本不等式证明不等式

1.利用基本不等式证明不等式的关键是所证不等式中必须有“和”式或“积”式,通过将

“和”式转化为“积”式或将“积”式转化为“和”式,达到放缩的效果.证明不等式常用的变形技巧:

(1)拆分、配凑:将所要证明的不等式先拆分成几部分,再利用基本不等式证明.

(2)常值代换:利用已知的条件或将已知条件变形得到含“常值”的式子,将“常值”代入

后再利用基本不等式证明.

2.多次运用基本不等式时,需要注意两点:一是不等号方向要一致,二是等号要能同时取到.

(二)典型例题

1.已知,,则( )

A. B.

C. D.P,Q的大小与x有关

2.若关于x的不等式的解集为,则不等式的解集为( )

A. B.

C. D.

3.已知,,且,则的最小值是( )

A. B.25 C.4 D.8

4.设,若关于的不等式在上有解,则( )

A. B. C. D.

5.(多选)下列命题为真命题的是( )

A.若,且,则 B.若,则

C.若,则 D.若,则

6.(多选)若对任意满足的正实数x,y,恒成立,则正整数m的取值为( )

A.1 B.2 C.3 D.4

7.已知二次函数图象的顶点坐标为,则不等式的解集为__________.

8.若",使"是假命题,则实数a的取值范围为_______.

9.已知函数.

(1)若,对任意的都成立,求实数m的取值范围;

(2)求关于x的不等式的解集.

10.已知正数a,b满足;

(1)求ab的最大值;

(2)证明:.

答案以及解析

1.答案:D

解析:由题意可得,

当即或时,,当即时,,

当即时,,故P、Q的大小与x有关.故选:D.

2.答案:B

解析:关于x的不等式的解集为,则方程的两根为和2,

则,即.则化为,整理得,可解得或.故答案为:B.

3.答案:A

解析:因为,所以,所以.

因为,,所以,当且仅当即,时等号成立,则.

故选:A.

4.答案:C

解析:由在上有解,得在上有解,则,由于,而在单调递增,故当时,取最大值为,故,

故选:C

5.答案:AD

解析:对于A,,又,故,A正确;

对于B,不妨设,,则,故B错误.

对于C,,

,,,,, ,所以C错误.

对于D,,,,,,,所以D正确.故选:AD.

6.答案:AB

解析:因为,且,,

所以

,当且仅当,即,时取等号,

所以的最小值为16,

所以由,得,因为,所以或,故选:AB.

7.答案:

解析:二次函数图象的顶点坐标为,则,解得,

不等式,,即,所以,

所以所求不等式的解集为.故答案为:.

8.答案:

解析:因为",使"是假命题,所以","为真命题,其等价于在上恒成立,又因为对勾函数在上单调递减,在上单调递增,所以,所以,即实数a的取值范围为.

9.答案:(1)

(2)当时,原不等式解集为;当时,原不等式解集为;当时,原不等式解集为或

解析:(1)因为对任意的都成立,

当时,则有,合乎题意;

当时,即对任意的都成立,

则,解得.

综上所述,实数m的取值范围是.

(2)由可得,

即,

当时,解得,则原不等式解集为;

当时,即,可得,则原不等式解集为;

当时,即,可得,则原不等式的解集为或.

综上所述:当时,原不等式解集为;当时,原不等式解集为;当时,原不等式解集为或.

10.答案:(1)2

(2)见解析

解析:(1),,

当且仅当时,等号成立.故ab的最大值为2.

(2)由,

所以,

当且仅当,即时,等号成立.

故得证.

(一)核心知识整合

考点一:不等式的基本性质

一、两实数大小关系的基本事实

a>b a-b>0;a=b a-b=0;a二.不等式的基本性质

性质1:若a>b,则b

性质3:若a>b,则a+c>b+c.

性质4:若a>b,c>0,则ac>bc;若a>b,c<0,则ac

性质6:若a>b>0,c>d>0,则ac>bd.

特别地,若a>b>0,则an>bn(n∈N*).

三、比较实数(代数式)的大小

作差比较法 作商比较法

依据 a-b>0 a>b; a-b<0 a

步骤 ①作差; ②变形; ③判断符号; ④下结论 ①作商; ②变形; ③判断商与1的大小关系; ④下结论

变形 技巧 ①分解因式; ②平方后作差; ③配方法; ④分子(分母)有理化 按照同类的项进行分组

四、利用不等式的性质求代数式的取值范围

利用几个代数式的取值范围来确定某个代数式的取值范围是一类常见的综合问题,对于这类问题要注意“同向不等式的两边可以相加”,但这种转化不是等价变形,在一个解题过程中多次进行这种转化后,就有可能扩大真实的取值范围.解决此类问题,可先建立待求范围的整体与已知范围的整体的等量关系,再通过一次不等关系的运算求得待求式的取值范围.

5、利用不等式的性质证明不等式

利用不等式的性质证明不等式的实质就是利用性质对不等式进行变形,变形时,一要考虑已知不等式与未知不等式在运算结构上的联系,二要考虑变形要等价,三要注意性质使用的前提条件.

考点二:基本不等式

一、两个重要不等式

不等式 变形 等号成立的条件 注意

, 当且仅当时,等号成立 a,b∈R

基本不等式: 当且仅当时,等号成立 a,b≥0

二、基本不等式与最值

1.对于正数a,b

(1)和为定值s时,积有最大值,当且仅当时取得最大值;

(2)积为定值p时,和有最小值,当且仅当时取得最小值.

2.在应用基本不等式求最值时,要把握不等式成立的三个条件

一正——各项均为正数.

二定——和或积为定值.

三相等——等号成立的条件.

3.基本不等式链

已知a,b为正实数,则(当且仅当时,等号成立),

其中称为平方平均数,称为算术平均数,称为几何平均数,称为调和平均数.

三、利用基本不等式求无附加条件的最值

1.利用基本不等式求最值的注意事项

(1)一正:各项必须都是正值.

若各项都是正数,则可以直接用基本不等式求最值;若各项都是负数,则可以整体提出负号,化为正数,再用基本不等式求最值;若有些项为正数,有些项为负数,则不可以用基本不等式求最值.

考点三:一元二次方程和一元二次不等式

一、二次函数的零点

1.一元二次方程的根就是二次函数当函数值取零时自变量x的值,即二次函数的图象与x轴交点的横坐标,也称为二次函数的零点.

二、一元二次不等式

1.一元二次不等式的概念

只含有一个未知数,并且未知数最高次数是2的整式不等式.

2.一元二次不等式的一般形式

或(a,b,c均为常数,且a≠0).

三、三个“二次”(二次函数、一元二次方程、一元二次不等式)的关系

判别式 Δ>0 Δ=0 Δ<0

二次函数 (a>0)的图象

一元二次方程的根 有两个相异的实数根 有两个相等的实数根 没有实数根

一元二次 不等式的 解集 R

注意:当一元二次不等式的二次项系数为负时,可化为正数再求解

四、一元二次不等式的解法

1. 解不含参数的一元二次不等式的一般步骤

(1)化标准:通过对不等式的变形,使不等号右侧为0,左侧的二次项系数为正.

(2)判别式:对不等号左侧因式分解,若不易分解,则计算其对应方程的判别式.

(3)求实根:求出相应的一元二次方程的根或根据判别式说明方程有无实根.

(4)画草图:根据一元二次方程根的情况画出其对应的二次函数图象的草图.

(5)写解集:根据图象写出不等式的解集.

2.解含参数的一元二次不等式

(1)不改变解题步骤.

(2)根据运算的需要进行分类讨论:

①讨论二次项系数:当二次项系数中含有参数时,应讨论二次项系数与0的大小关系,然后将不等式转化为一次不等式或二次项系数为正的形式;

②讨论不等式对应方程根的个数:当不等式对应的一元二次方程的根的个数不确定时,讨论判别式Δ与0的关系;

③讨论两根的大小:确定方程有两根时,要讨论两根的大小关系,从而确定解集的形式.

五、三个“二次”之间的关系

1.三个“二次”之间的关系

(1)在三个“二次”中,二次函数是主体,研究二次函数问题主要是将问题转化为一元二次方程和一元二次不等式的形式来解决.

(2)研究一元二次方程和一元二次不等式时,要将其与相应的二次函数相联系,通过二次函数的图象及性质来解决相关问题.

2.应用三个“二次”之间的关系解题的思路

已知以a,b,c为参数的不等式(如)的解集求解其他不等式的解集时,一般遵循:

①根据解集判断二次项系数的符号和一元二次方程的根;

②根据根与系数的关系把b,c用a表示出来并代入所要解的不等式;

③约去a,将不等式化为具体的一元二次不等式求解.

六、一元二次不等式的恒(能)成立问题

1.解决与一元二次不等式恒(能)成立的有关问题的方法

(1)将与一元二次不等式有关的问题转化为其所对应的二次函数图象与x轴的交点问题,考虑二次项系数和对应方程的判别式的符号这两方面.

(2)将与一元二次不等式有关的问题转化为其对应的二次函数的最值问题,分离参数后,求相应二次函数的最值,建立参数与这个最值的关系.

七、一元二次不等式的实际应用问题

1. 利用一元二次不等式解决实际问题的一般步骤

(1)选择合适的字母表示题目中起关键作用的未知量;

(2)根据题中信息构造不等关系或函数模型;

(3)解一元二次不等式;

(4)结合题目的实际意义确定答案.

八、通过三个“二次”问题发展直观想象的素养

三个“二次”中综合问题解题思路的探究,是以二次函数的图象为几何直观,通过其开口方向、对称轴、端点函数值、对应方程的判别式等,对相关一元二次方程(不等式)进行定量计算,进而解决相关问题.

(2)二定:各项之和或各项之积为定值.

解决利用基本不等式求最值问题的关键是凑出“和”或“积”为定值,常见的凑项技巧:

①拆(裂项、拆项):对分子的次数不低于分母次数的分式进行整式分离——分离成整式与“真分式”的和,再根据分式中分母的情况对整式进行拆项,为应用基本不等式凑定值创造条件.

②并(分组并项):分组后,各组可以单独应用基本不等式或先对一组应用基本不等式,再在组与组之间应用基本不等式得出最值.

③配(配式、配系数):根据题设条件采取合理配式、配系数的方法,使配式与待求式相乘后可以应用基本不等式得出定值,或配以恰当的系数后,积式中的各项之和为定值.

(3)三相等:必须验证取等号时条件是否成立,若等号不成立,则不能用基本不等式求最大(小)值.

四、利用基本不等式求有限制条件的最值

利用基本不等式求有限制条件的最值常见的解法是换(常值代换、变量代换),首先对条件变形,以进行代换,再构造利用基本不等式求最值的形式.常用于“已知(a,b,x,y均为正数),求的最小值”和 “已知(a,b,x,y均为正数),求x+y的最小值”两种类型.

五、利用基本不等式证明不等式

1.利用基本不等式证明不等式的关键是所证不等式中必须有“和”式或“积”式,通过将

“和”式转化为“积”式或将“积”式转化为“和”式,达到放缩的效果.证明不等式常用的变形技巧:

(1)拆分、配凑:将所要证明的不等式先拆分成几部分,再利用基本不等式证明.

(2)常值代换:利用已知的条件或将已知条件变形得到含“常值”的式子,将“常值”代入

后再利用基本不等式证明.

2.多次运用基本不等式时,需要注意两点:一是不等号方向要一致,二是等号要能同时取到.

(二)典型例题

1.已知,,则( )

A. B.

C. D.P,Q的大小与x有关

2.若关于x的不等式的解集为,则不等式的解集为( )

A. B.

C. D.

3.已知,,且,则的最小值是( )

A. B.25 C.4 D.8

4.设,若关于的不等式在上有解,则( )

A. B. C. D.

5.(多选)下列命题为真命题的是( )

A.若,且,则 B.若,则

C.若,则 D.若,则

6.(多选)若对任意满足的正实数x,y,恒成立,则正整数m的取值为( )

A.1 B.2 C.3 D.4

7.已知二次函数图象的顶点坐标为,则不等式的解集为__________.

8.若",使"是假命题,则实数a的取值范围为_______.

9.已知函数.

(1)若,对任意的都成立,求实数m的取值范围;

(2)求关于x的不等式的解集.

10.已知正数a,b满足;

(1)求ab的最大值;

(2)证明:.

答案以及解析

1.答案:D

解析:由题意可得,

当即或时,,当即时,,

当即时,,故P、Q的大小与x有关.故选:D.

2.答案:B

解析:关于x的不等式的解集为,则方程的两根为和2,

则,即.则化为,整理得,可解得或.故答案为:B.

3.答案:A

解析:因为,所以,所以.

因为,,所以,当且仅当即,时等号成立,则.

故选:A.

4.答案:C

解析:由在上有解,得在上有解,则,由于,而在单调递增,故当时,取最大值为,故,

故选:C

5.答案:AD

解析:对于A,,又,故,A正确;

对于B,不妨设,,则,故B错误.

对于C,,

,,,,, ,所以C错误.

对于D,,,,,,,所以D正确.故选:AD.

6.答案:AB

解析:因为,且,,

所以

,当且仅当,即,时取等号,

所以的最小值为16,

所以由,得,因为,所以或,故选:AB.

7.答案:

解析:二次函数图象的顶点坐标为,则,解得,

不等式,,即,所以,

所以所求不等式的解集为.故答案为:.

8.答案:

解析:因为",使"是假命题,所以","为真命题,其等价于在上恒成立,又因为对勾函数在上单调递减,在上单调递增,所以,所以,即实数a的取值范围为.

9.答案:(1)

(2)当时,原不等式解集为;当时,原不等式解集为;当时,原不等式解集为或

解析:(1)因为对任意的都成立,

当时,则有,合乎题意;

当时,即对任意的都成立,

则,解得.

综上所述,实数m的取值范围是.

(2)由可得,

即,

当时,解得,则原不等式解集为;

当时,即,可得,则原不等式解集为;

当时,即,可得,则原不等式的解集为或.

综上所述:当时,原不等式解集为;当时,原不等式解集为;当时,原不等式解集为或.

10.答案:(1)2

(2)见解析

解析:(1),,

当且仅当时,等号成立.故ab的最大值为2.

(2)由,

所以,

当且仅当,即时,等号成立.

故得证.

同课章节目录