2024-2025学年人教版八年级历史上册课件★★专题一 近代化的探索 (45张PPT)

文档属性

| 名称 | 2024-2025学年人教版八年级历史上册课件★★专题一 近代化的探索 (45张PPT) |  | |

| 格式 | pptx | ||

| 文件大小 | 4.0MB | ||

| 资源类型 | 教案 | ||

| 版本资源 | 统编版 | ||

| 科目 | 历史 | ||

| 更新时间 | 2024-09-14 14:31:55 | ||

图片预览

文档简介

(共45张PPT)

综合训练

知识整合

2024-2025学年人教版八年级历史上册教学课件★★

专题一 近代化的探索

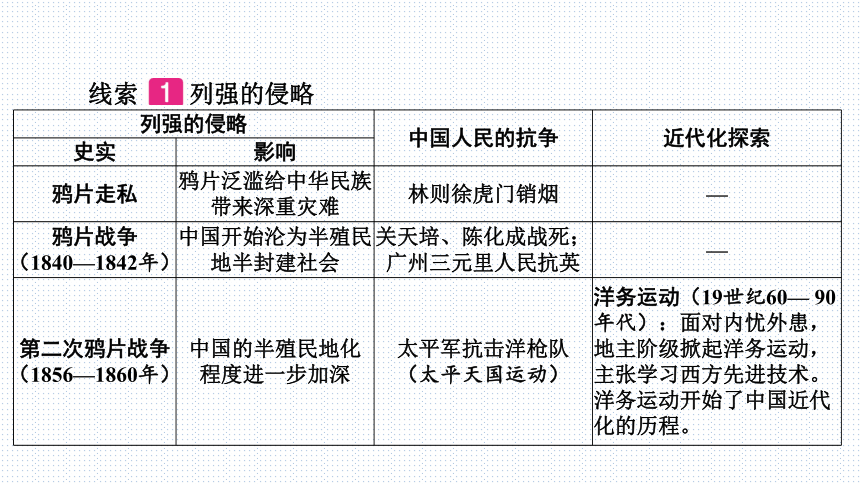

线索 列强的侵略

列强的侵略 中国人民的抗争 近代化探索

史实 影响 鸦片走私 鸦片泛滥给中华民族 带来深重灾难 林则徐虎门销烟 —

鸦片战争 (1840—1842年) 中国开始沦为半殖民 地半封建社会 关天培、陈化成战死; 广州三元里人民抗英 —

第二次鸦片战争 (1856—1860年) 中国的半殖民地化 程度进一步加深 太平军抗击洋枪队 (太平天国运动) 洋务运动(19世纪60— 90年代):面对内忧外患,地主阶级掀起洋务运动,主张学习西方先进技术。洋务运动开始了中国近代化的历程。

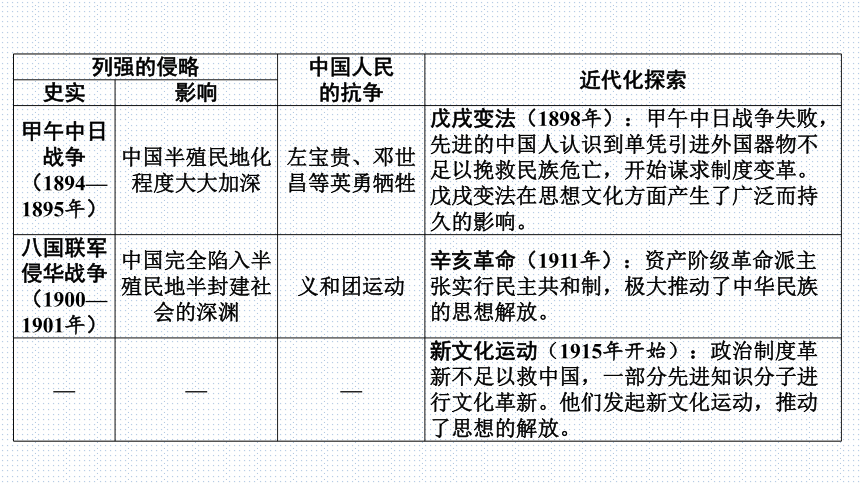

列强的侵略 中国人民 的抗争 近代化探索

史实 影响 甲午中日 战争 (1894— 1895年) 中国半殖民地化程度大大加深 左宝贵、邓世昌等英勇牺牲 戊戌变法(1898年):甲午中日战争失败,先进的中国人认识到单凭引进外国器物不足以挽救民族危亡,开始谋求制度变革。戊戌变法在思想文化方面产生了广泛而持久的影响。

八国联军 侵华战争 (1900— 1901年) 中国完全陷入半殖民地半封建社会的深渊 义和团运动 辛亥革命(1911年):资产阶级革命派主张实行民主共和制,极大推动了中华民族的思想解放。

— — — 新文化运动(1915年开始):政治制度革新不足以救中国,一部分先进知识分子进行文化革新。他们发起新文化运动,推动了思想的解放。

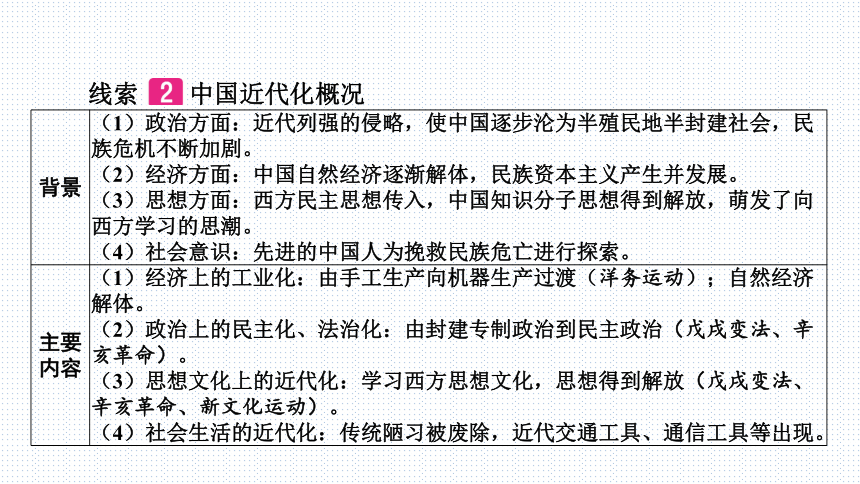

线索 中国近代化概况

背景 (1)政治方面:近代列强的侵略,使中国逐步沦为半殖民地半封建社会,民族危机不断加剧。

(2)经济方面:中国自然经济逐渐解体,民族资本主义产生并发展。

(3)思想方面:西方民主思想传入,中国知识分子思想得到解放,萌发了向西方学习的思潮。

(4)社会意识:先进的中国人为挽救民族危亡进行探索。

主要 内容 (1)经济上的工业化:由手工生产向机器生产过渡(洋务运动);自然经济解体。

(2)政治上的民主化、法治化:由封建专制政治到民主政治(戊戌变法、辛亥革命)。

(3)思想文化上的近代化:学习西方思想文化,思想得到解放(戊戌变法、辛亥革命、新文化运动)。

(4)社会生活的近代化:传统陋习被废除,近代交通工具、通信工具等出现。

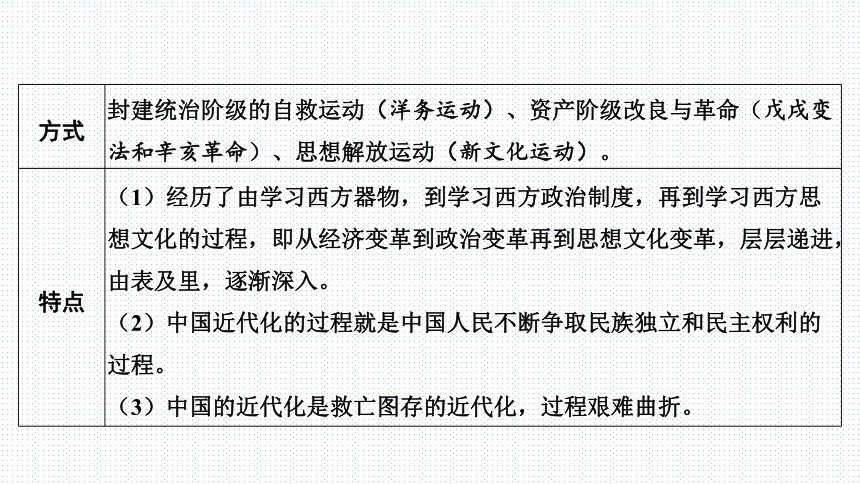

方式 封建统治阶级的自救运动(洋务运动)、资产阶级改良与革命(戊戌变法和辛亥革命)、思想解放运动(新文化运动)。

特点 (1)经历了由学习西方器物,到学习西方政治制度,再到学习西方思想文化的过程,即从经济变革到政治变革再到思想文化变革,层层递进,由表及里,逐渐深入。

(2)中国近代化的过程就是中国人民不断争取民族独立和民主权利的过程。

(3)中国的近代化是救亡图存的近代化,过程艰难曲折。

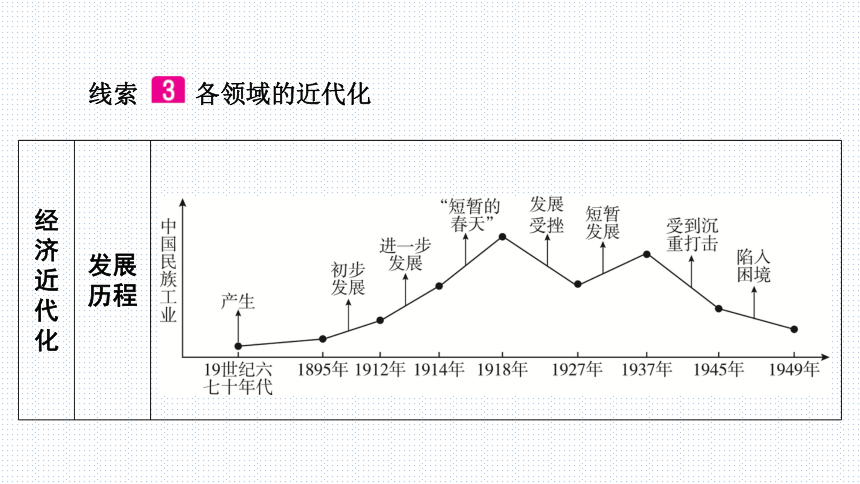

线索 各领域的近代化

经济近代化 发展 历程

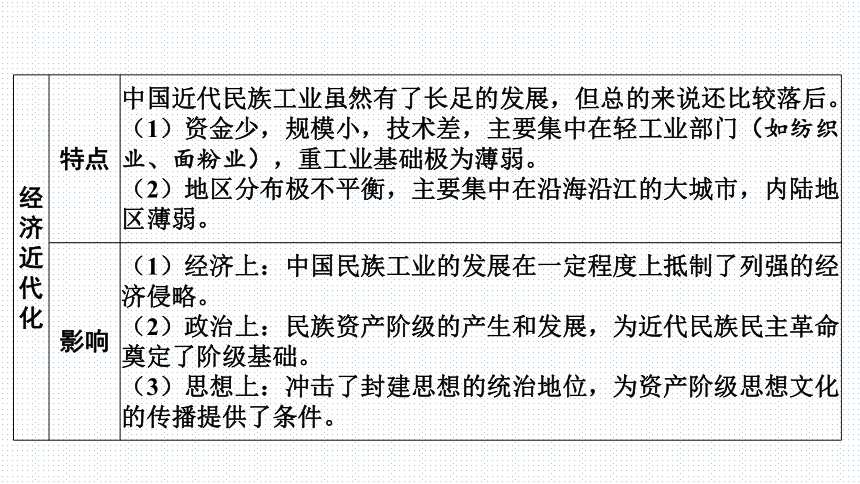

经济近代化 特点 中国近代民族工业虽然有了长足的发展,但总的来说还比较落后。

(1)资金少,规模小,技术差,主要集中在轻工业部门(如纺织业、面粉业),重工业基础极为薄弱。

(2)地区分布极不平衡,主要集中在沿海沿江的大城市,内陆地区薄弱。

影响 (1)经济上:中国民族工业的发展在一定程度上抵制了列强的经济侵略。

(2)政治上:民族资产阶级的产生和发展,为近代民族民主革命奠定了阶级基础。

(3)思想上:冲击了封建思想的统治地位,为资产阶级思想文化的传播提供了条件。

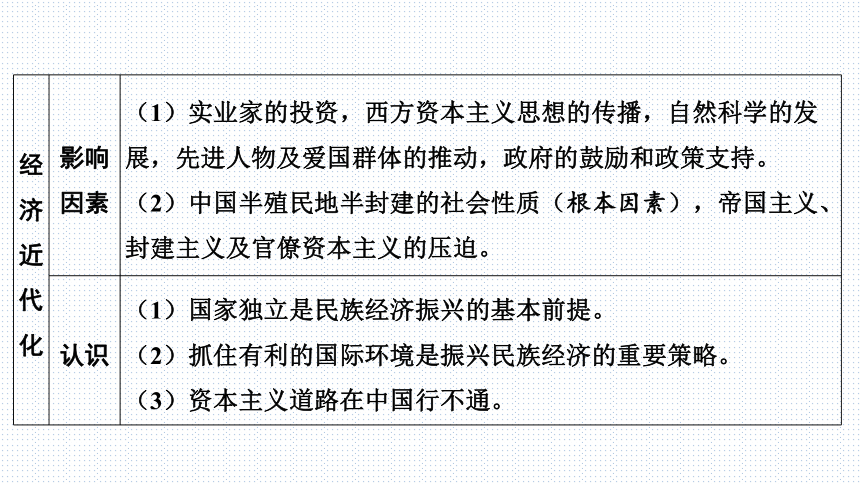

经济近代化 影响 因素 (1)实业家的投资,西方资本主义思想的传播,自然科学的发展,先进人物及爱国群体的推动,政府的鼓励和政策支持。

(2)中国半殖民地半封建的社会性质(根本因素),帝国主义、封建主义及官僚资本主义的压迫。

认识 (1)国家独立是民族经济振兴的基本前提。

(2)抓住有利的国际环境是振兴民族经济的重要策略。

(3)资本主义道路在中国行不通。

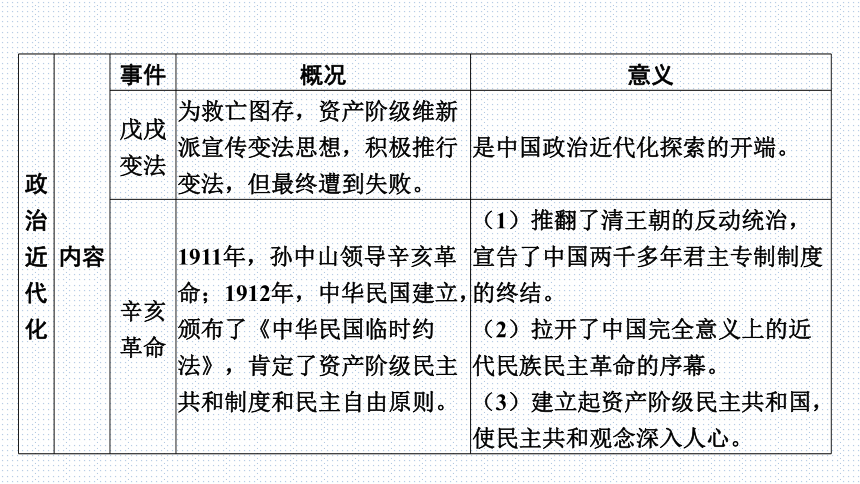

政治近代化 内容 事件 概况 意义

戊戌 变法 为救亡图存,资产阶级维新派宣传变法思想,积极推行变法,但最终遭到失败。 是中国政治近代化探索的开端。

辛亥 革命 1911年,孙中山领导辛亥革命;1912年,中华民国建立,颁布了《中华民国临时约法》,肯定了资产阶级民主共和制度和民主自由原则。 (1)推翻了清王朝的反动统治,宣告了中国两千多年君主专制制度的终结。

(2)拉开了中国完全意义上的近代民族民主革命的序幕。

(3)建立起资产阶级民主共和国,使民主共和观念深入人心。

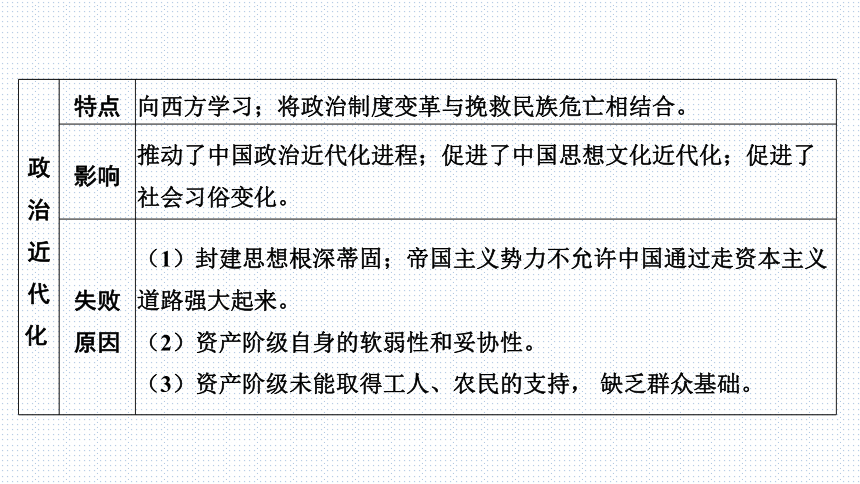

政治近代化 特点 向西方学习;将政治制度变革与挽救民族危亡相结合。

影响 推动了中国政治近代化进程;促进了中国思想文化近代化;促进了社会习俗变化。

失败 原因 (1)封建思想根深蒂固;帝国主义势力不允许中国通过走资本主义道路强大起来。

(2)资产阶级自身的软弱性和妥协性。

(3)资产阶级未能取得工人、农民的支持, 缺乏群众基础。

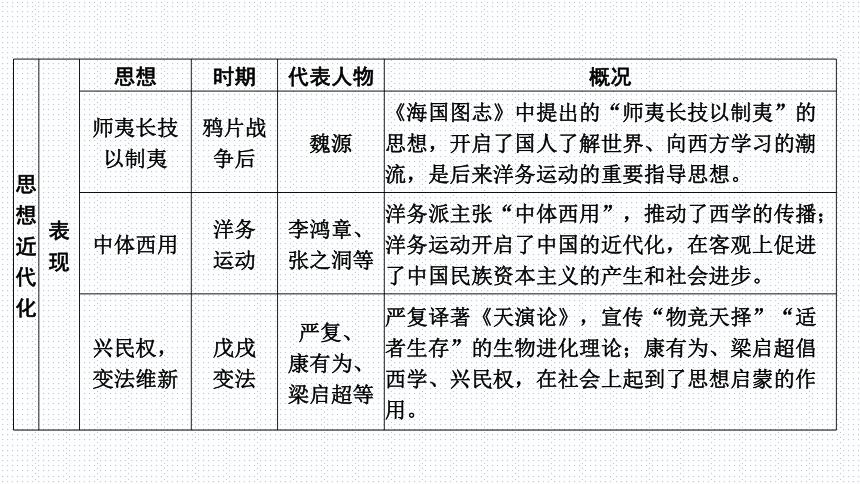

思想近代化 表现 思想 时期 代表人物 概况

师夷长技 以制夷 鸦片战争后 魏源 《海国图志》中提出的“师夷长技以制夷”的思想,开启了国人了解世界、向西方学习的潮流,是后来洋务运动的重要指导思想。

中体西用 洋务 运动 李鸿章、 张之洞等 洋务派主张“中体西用”,推动了西学的传播;洋务运动开启了中国的近代化,在客观上促进了中国民族资本主义的产生和社会进步。

兴民权, 变法维新 戊戌 变法 严复、 康有为、 梁启超等 严复译著《天演论》,宣传“物竞天择”“适者生存”的生物进化理论;康有为、梁启超倡西学、兴民权,在社会上起到了思想启蒙的作用。

思想近代化 表现 思想 时期 代表人物 概况

三民主义 辛亥 革命 孙中山 提出三民主义(民族、民权、民生),使民主共和观念深入人心。

民主与 科学 新文化运动 陈独秀、胡适、 鲁迅等 提倡民主与科学,动摇了封建道德礼教的统治地位,使中国人民接受了一次民主与科学的洗礼。

马克思 主义 五四运动后 李大钊、 陈独秀等 马克思主义的传播为中国共产党的诞生奠定了思想基础。

思想近代化 特点 由表及里,不断深化;学习西方与救亡图存相结合。

影响 (1)促进了中国近代思想解放和民族意识的觉醒。

(2)为中国经济和政治的近代化探索提供思想基础和理论支持。

认识 近代中国人对西方思想文化的认识经历了一个由被动接受到主动学习的过程,最终中国人选择了马克思主义作为拯救国家、改造社会的思想武器。(整体由故步自封转变为向西方学习)

社会生活近代化 特点 (1)体现自由平等。(比如:称呼由“老爷”“大人”改为“先生”;由跪拜礼改为鞠躬、握手礼等)

(2)出现崇洋逐新的趋向。(比如:西餐、西装、西式婚礼等)

(3)新旧并呈、多元发展。(比如:长袍马褂与西式服装并存;传统婚礼与西式婚礼并存等)

(4)不同地区、城乡之间存在严重的不平衡。

变化 原因 (1)中国近代民族工业发展的推动。

(2)政府法令、政策的影响。

(3)西方生活方式、风俗习惯的传入。

(4)先进国人主张积极学习西方近代生活方式。

影响 有利于冲破封建文化的束缚,促进了思想解放;促进了资产阶级民主革命的发展。

1.西方列强侵略中国的目的、方式及影响。

(1)侵略目的:打开中国市场,倾销工业品、掠夺生产资料,获得更多的在华利益。

(2)侵略方式:以战争方式打开中国大门,进行更多的经济侵略(商品输出、资本输出)。

(3)影响:中国的主权、领土完整遭到破坏,中国一步步沦为半殖民地半封建社会;中国逐步卷入资本主义世界市场,遭受列强掠夺,近代中国更加贫穷落后。西方商品、资本和生产方式的输入,客观上加速了中国自然经济的解体;先进的科学技术和思想文化冲击了旧制度和旧观念,加速了中国近代化进程。

2.“近代化探索促进了经济发展。”请举例说明这一观点。

(1)洋务运动在客观上促进了中国民族资本主义的产生。

(2)辛亥革命后,中华民国临时政府颁布了一系列奖励发展实业的法令,掀起了发展实业的热潮。

综合训练

1.郑观应在《盛世危言》中写道:“(19世纪40年代以后)洋布、洋纱、洋花边、洋袜入中国,而女红(女子所作的手工)失业……华民生计,皆为夺矣。”这表明( )

A.商品倾销使中国自然经济遭到破坏

B.中国工业崛起抵制了列强经济侵略

C.列强资本输出打击中国传统手工业

D.通商口岸的开放加重了人民的负担

A

2.《剑桥中国晚清史》中写道:“1860年的和解……进一步缩小了中国主权的范围。优越的外国力量……将带着破坏性的力量日益加紧向中国传统的社会、政治和文化进行冲击。”据此可知当时中国( )

A.出现了严重的边疆危机 B.独立主权的完整性遭到破坏

C.中国民族资本主义产生 D.半殖民地化程度进一步加深

D

3.下面是同学们排演历史剧时拟定的剧本。据此判断,该剧比较合适的推荐语是( )

A.太平风云,空想幻灭 B.扶清灭洋,昙花一现

C.变法改良,救亡图存 D.推翻帝制,走向共和

第一幕:宗教构梦

第二幕:战争追梦

第三幕:政策筑梦

第四幕:内乱毁梦

A

4.为下表拟定一个主题,最恰当的是( )

A.获得新生的近代教育 B.艰难曲折的近代探索

C.追求民主的仁人志士 D.偶遇良机的民族工业

1840—1856年 林则徐《四洲志》,魏源《海国图志》

1865年 洋务派创办江南机器制造总局

19世纪后期 薛福成《用机器殖财养民说》,郑观应《盛世危言》

B

5.甲午中日战争之后,尚武主义思潮在中国兴起。蔡锷在其《军国民篇》中指出全国人民都应当具有军人的气魄与精神,投笔从戎走上军事救国道路;清政府也学习西方编练新军等,孕育了一批现代军官。这说明( )

A.北洋军阀统治以封建势力为基础

B.甲午战败动摇了清朝的统治地位

C.新军成为抵御列强侵略的主力军

D.民族危机推动了中国的军事变革

D

6.“以康有为、梁启超为代表的维新派与以李鸿章为代表的顽固派,围绕着三个要不要,开始了一场大论战。这是一场维新与守旧、变法与反变法的争论,是中国的资本主义思想同封建主义思想的第一次正面交锋。”材料说明戊戌变法( )

A.挽救了民族危亡 B.培养了新式军事人才

C.促进了经济发展 D.起到了思想启蒙作用

D

7.某历史教师在进行复习教学时对“近代化的早期探索与民族危机的加剧”先后做了如下设计:

此教学内容设计的调整旨在( )

A.凸显近代中国救亡图存的时代主题

B.突出历史事件的时序性

C.揭示列强发动侵华战争的根本原因

D.关注培养学生家国情怀

A

8.下面是1909年出版的漫画《不倒翁》,画中文字为:“嗟乎不倒翁,衣冠何赫赫。乃为外人之傀儡,是为玩部之人物。”该漫画旨在揭示( )

A.外来侵略推动了晚清近代化 B.国民打倒列强除军阀的愿景

C.资产阶级民主革命的必要性 D.清政府的统治根基严重动摇

C

9.下表是小王同学在学习了“近代前期中国人民反侵略、求民主的斗争”之后做的一个小结。从中可以提取的信息是( )

A.世纪之交出现救亡图存高潮

B.两大阶级的斗争目标趋向一致

C.始终以民主自由思想为指导

D.革命斗争具有坚实的群众基础

时间 领导阶级 斗争纲领或指导思想 重大斗争

19世纪中期 农民阶级 平均主义 太平天国运动

19世纪末 资产阶级 兴民权、君主立宪 变法维新运动

19世纪末20世纪初 农民阶级 扶清灭洋 义和团运动

20世纪初 资产阶级 三民主义 辛亥革命

A

10.黄炎培在《我亲自经历的辛亥革命事实》中说道:“女子裹脚从此解放了,已裹的放掉,已经裹小的也放大,社会上很自然地一致认定,民国纪元以后生下的女儿一概不裹脚。”这一现象表明( )

A.女性的政治地位全面提高

B.民众的守旧思想得以全面解放

C.自由平等已取代等级观念

D.近代中国摒弃传统的陈规陋习

D

11.1918年,《新青年》出刊“易卜生专号”,转载了《娜拉》(即《玩偶之家》)、《国民之敌》等作品(表现了对虚伪、腐败的旧社会制度的鄙视),受到了中国广大青年学生的喜爱,在中国掀起了一股“易卜生热”。这一现象反映了( )

A.对中国传统文化的否定

B.民主观念渐入人心

C.马克思主义的广泛传播

D.北洋政府腐败无能

B

12.下面是中国近代部分仁人志士在进行近代化探索过程中发出的呼声。据此判断,他们聚焦的共同主题是( )

李鸿章:师夷长技以自强。

梁启超: 变法之本,在育人才;人才之兴起,在开学校。

孙中山:驱除鞑虏, 恢复中国,创立合众政府。

陈独秀:我们现在认定只有这两位先生(民主和科学),可以救治中国政治上道德上学术上思想上一切的黑暗。

A.农民阶级的抗争 B.近代化的探索

C.实业救国的浪潮 D.民主化的历程

B

13.有学者认为:五四运动前后,新思潮经历了从思想启蒙到“直接行动”、从“价值重估”到“社会改造”的转变。由此,五四运动后,革命运动代新文化运动而兴。该学者意在说明( )

A.五四运动推动思想启蒙

B.新文化运动发生质变

C.主流思想推动社会变革

D.救亡图存的持续高涨

C

14.1878年创办的中兴煤矿是第一家完全由中国人自办的民族矿业,下面是其1914—1934年的盈亏情况统计图。据此可推断出( )

1914—1934年中兴煤矿盈亏情况统计图

A.外国资本的经济掠夺得到遏制

B.民族工业地区分布极不平衡

C.民族工业发展与时局紧密相关

D.中兴煤矿在一战间发展受挫

C

15.中国近代争取民族独立的斗争,是中华民族复兴的悲壮序曲。阅读材料,完成下列要求。(16分)

材料一 唤起吾国四千年之大梦,实自甲午一役始也。……吾国则一经庚申圆明园之变,再经甲申马江之变(中法战争),而十八行省之民,犹不知痛痒,未尝稍改其顽固嚣张之习,直待台湾既割,二百兆之偿款既输,而鼾睡之声,乃渐惊起。

——梁启超《戊戌政变记》(1898年)

材料二

救国方案 材料 出处

方案一 严复、梁启超等维新派人士都曾呼吁:“今日自强之道,自以兴学为先。”……张之洞也强调中国只有大规模“兴学育才”,方能“勉图补救”,否则“不但和与战均无可恃,即幸而战胜,亦无益于根本”。 朱英《中国近代

史十五讲》

方案二 “救国为目前之急……譬之树然,教育犹花,海陆军犹果也,而其根则在实业。若骛其花与果之灿烂甘美而忘其本,不知花与果将何附而何自生。” 张謇《对于救国

储金之感言》

材料三 下面是19世纪末20世纪初中国的关键词。

(1)根据材料一指出,面对外来侵略,国民的态度发生了什么变化?并结合所学知识,简述“乃渐惊起”的表现。(4分)

变化:中国人由麻木(漠然、无动于衷)到民族意识开始觉醒。(2分)表现:资产阶级维新派发起戊戌变法;资产阶级革命派发动辛亥革命。(任答一点即可,2分)

(2)根据材料二,分别归纳两种救国方案的主张。(4分)

方案一主张教育救国;方案二主张“实业救国”。(4分)

(3)从材料三中任选三个关键词,提炼一个主题,并结合相关史实对该主题进行简要阐释。(8分)

【示例】

关键词:甲午中日战争、“扶清灭洋”、五四运动。

主题:反侵略、求独立。

阐释:19世纪末,清政府在甲午中日战争中惨败,被迫签订了《马关条约》,中国的民族危机进一步加剧。随着帝国主义侵略的加剧,义和团运动兴起,提出“扶清灭洋”的口号。1919年,在举国上下汹涌澎湃的反帝浪潮之下,中国代表没有在“巴黎和约”上签字。五四运动捍卫了中国的领土主权。因此,19世纪末20世纪初是一个反侵略、求独立的时代。

(言之有理即可,8分)

16.八年级历史学习兴趣小组开展了以“铁路·近代中国社会”为主题的探究性学习活动,请你完成相关任务。(14分)

第一小组的同学整理了如下时间轴:

洋务运动时期,中国才自主修建第一条铁路——唐胥铁路。到1894年甲午中日战争前,中国仅修建铁路400多公里。

甲午中日战争后,列强纷纷在中国修筑铁路,并获得在铁路沿线开矿、驻军、征税的权利。至1911年,中国共建铁路9 000多公里,其中帝国主义列强直接或间接控制80%以上。且由于各国标准不一,装备杂乱,中国铁路发展呈现出混乱和落后的局面。

北洋军阀和国民政府时期,帝国主义列强继续掠夺中国的路权。尤其抗战期间,90%以上的中国铁路沦于日本之手,且损毁严重。为扩大军事侵略和经济掠夺,日本在占领东北期间修建新线约5 700公里。

任务一 【近代铁路与民族危机】

(1)根据上述材料并结合所学知识,分析“近代铁路”与“民族危机”的关系。(4分)

近代中国的铁路是在民族危机日益严峻的背景下产生、发展的;近代中国的铁路出现后成为列强侵略中国的工具,进一步加深了民族危机。(4分)

任务二 【近代铁路与生产生活】

第二小组的同学搜集了以下资料:

沪宁铁路开通后,从苏州到上海的时间由14小时缩短至2.5小时。江苏南部6年新建工厂123家,为此前45年总数的两倍,无锡、镇江等工业城镇兴起。 陇海铁路开通后,西安“交通称便,书业巨擘……望衡对宇,日用书籍,随在可得,价亦极廉”。 粤汉铁路贯通后,铁路专家凌鸿勋说:“广州车站可以听到好多国语了,以前旅客、行人都是广东人,到处只能听到广东话。”

(2)根据上述材料,归纳铁路对近代中国社会生产生活的影响。(4分)

交通更为便捷,促进各地区人员往来,加强不同地区的联系;加速近代中国的工业化和城市化进程;利于信息流通、知识传播;改变人们的思想观念、生活方式。(任答两点即可,4分)

任务三 【近代铁路与 】

第三小组的同学摘录了以下内容:

①1909年通车的京张铁路是以詹天佑为首的中国工程技术人员与中国工人,用自己的技术力量,由中国筹款,独立自主建成的第一条铁路干线。

②1923年京汉铁路工人举行大罢工,将第一次全国工人运动高潮推向了顶峰。

③1940年百团大战的主要目标是破袭日军交通线,摧毁敌人交通线两侧的日伪据点。

(3)从上述材料中任选一条,为其设计一个探究主题。在设计活动时,你认为可以通过哪些途径搜集相关历史资料?(6分)

选择内容①,主题为近代铁路与技术革新。(任选一条内容为其设计主题即可,2分)

途径:去图书馆查阅资料;用互联网搜集资料;实地走访历史事件的发生地;去历史博物馆参观。(任答两点即可,4分)

综合训练

知识整合

2024-2025学年人教版八年级历史上册教学课件★★

专题一 近代化的探索

线索 列强的侵略

列强的侵略 中国人民的抗争 近代化探索

史实 影响 鸦片走私 鸦片泛滥给中华民族 带来深重灾难 林则徐虎门销烟 —

鸦片战争 (1840—1842年) 中国开始沦为半殖民 地半封建社会 关天培、陈化成战死; 广州三元里人民抗英 —

第二次鸦片战争 (1856—1860年) 中国的半殖民地化 程度进一步加深 太平军抗击洋枪队 (太平天国运动) 洋务运动(19世纪60— 90年代):面对内忧外患,地主阶级掀起洋务运动,主张学习西方先进技术。洋务运动开始了中国近代化的历程。

列强的侵略 中国人民 的抗争 近代化探索

史实 影响 甲午中日 战争 (1894— 1895年) 中国半殖民地化程度大大加深 左宝贵、邓世昌等英勇牺牲 戊戌变法(1898年):甲午中日战争失败,先进的中国人认识到单凭引进外国器物不足以挽救民族危亡,开始谋求制度变革。戊戌变法在思想文化方面产生了广泛而持久的影响。

八国联军 侵华战争 (1900— 1901年) 中国完全陷入半殖民地半封建社会的深渊 义和团运动 辛亥革命(1911年):资产阶级革命派主张实行民主共和制,极大推动了中华民族的思想解放。

— — — 新文化运动(1915年开始):政治制度革新不足以救中国,一部分先进知识分子进行文化革新。他们发起新文化运动,推动了思想的解放。

线索 中国近代化概况

背景 (1)政治方面:近代列强的侵略,使中国逐步沦为半殖民地半封建社会,民族危机不断加剧。

(2)经济方面:中国自然经济逐渐解体,民族资本主义产生并发展。

(3)思想方面:西方民主思想传入,中国知识分子思想得到解放,萌发了向西方学习的思潮。

(4)社会意识:先进的中国人为挽救民族危亡进行探索。

主要 内容 (1)经济上的工业化:由手工生产向机器生产过渡(洋务运动);自然经济解体。

(2)政治上的民主化、法治化:由封建专制政治到民主政治(戊戌变法、辛亥革命)。

(3)思想文化上的近代化:学习西方思想文化,思想得到解放(戊戌变法、辛亥革命、新文化运动)。

(4)社会生活的近代化:传统陋习被废除,近代交通工具、通信工具等出现。

方式 封建统治阶级的自救运动(洋务运动)、资产阶级改良与革命(戊戌变法和辛亥革命)、思想解放运动(新文化运动)。

特点 (1)经历了由学习西方器物,到学习西方政治制度,再到学习西方思想文化的过程,即从经济变革到政治变革再到思想文化变革,层层递进,由表及里,逐渐深入。

(2)中国近代化的过程就是中国人民不断争取民族独立和民主权利的过程。

(3)中国的近代化是救亡图存的近代化,过程艰难曲折。

线索 各领域的近代化

经济近代化 发展 历程

经济近代化 特点 中国近代民族工业虽然有了长足的发展,但总的来说还比较落后。

(1)资金少,规模小,技术差,主要集中在轻工业部门(如纺织业、面粉业),重工业基础极为薄弱。

(2)地区分布极不平衡,主要集中在沿海沿江的大城市,内陆地区薄弱。

影响 (1)经济上:中国民族工业的发展在一定程度上抵制了列强的经济侵略。

(2)政治上:民族资产阶级的产生和发展,为近代民族民主革命奠定了阶级基础。

(3)思想上:冲击了封建思想的统治地位,为资产阶级思想文化的传播提供了条件。

经济近代化 影响 因素 (1)实业家的投资,西方资本主义思想的传播,自然科学的发展,先进人物及爱国群体的推动,政府的鼓励和政策支持。

(2)中国半殖民地半封建的社会性质(根本因素),帝国主义、封建主义及官僚资本主义的压迫。

认识 (1)国家独立是民族经济振兴的基本前提。

(2)抓住有利的国际环境是振兴民族经济的重要策略。

(3)资本主义道路在中国行不通。

政治近代化 内容 事件 概况 意义

戊戌 变法 为救亡图存,资产阶级维新派宣传变法思想,积极推行变法,但最终遭到失败。 是中国政治近代化探索的开端。

辛亥 革命 1911年,孙中山领导辛亥革命;1912年,中华民国建立,颁布了《中华民国临时约法》,肯定了资产阶级民主共和制度和民主自由原则。 (1)推翻了清王朝的反动统治,宣告了中国两千多年君主专制制度的终结。

(2)拉开了中国完全意义上的近代民族民主革命的序幕。

(3)建立起资产阶级民主共和国,使民主共和观念深入人心。

政治近代化 特点 向西方学习;将政治制度变革与挽救民族危亡相结合。

影响 推动了中国政治近代化进程;促进了中国思想文化近代化;促进了社会习俗变化。

失败 原因 (1)封建思想根深蒂固;帝国主义势力不允许中国通过走资本主义道路强大起来。

(2)资产阶级自身的软弱性和妥协性。

(3)资产阶级未能取得工人、农民的支持, 缺乏群众基础。

思想近代化 表现 思想 时期 代表人物 概况

师夷长技 以制夷 鸦片战争后 魏源 《海国图志》中提出的“师夷长技以制夷”的思想,开启了国人了解世界、向西方学习的潮流,是后来洋务运动的重要指导思想。

中体西用 洋务 运动 李鸿章、 张之洞等 洋务派主张“中体西用”,推动了西学的传播;洋务运动开启了中国的近代化,在客观上促进了中国民族资本主义的产生和社会进步。

兴民权, 变法维新 戊戌 变法 严复、 康有为、 梁启超等 严复译著《天演论》,宣传“物竞天择”“适者生存”的生物进化理论;康有为、梁启超倡西学、兴民权,在社会上起到了思想启蒙的作用。

思想近代化 表现 思想 时期 代表人物 概况

三民主义 辛亥 革命 孙中山 提出三民主义(民族、民权、民生),使民主共和观念深入人心。

民主与 科学 新文化运动 陈独秀、胡适、 鲁迅等 提倡民主与科学,动摇了封建道德礼教的统治地位,使中国人民接受了一次民主与科学的洗礼。

马克思 主义 五四运动后 李大钊、 陈独秀等 马克思主义的传播为中国共产党的诞生奠定了思想基础。

思想近代化 特点 由表及里,不断深化;学习西方与救亡图存相结合。

影响 (1)促进了中国近代思想解放和民族意识的觉醒。

(2)为中国经济和政治的近代化探索提供思想基础和理论支持。

认识 近代中国人对西方思想文化的认识经历了一个由被动接受到主动学习的过程,最终中国人选择了马克思主义作为拯救国家、改造社会的思想武器。(整体由故步自封转变为向西方学习)

社会生活近代化 特点 (1)体现自由平等。(比如:称呼由“老爷”“大人”改为“先生”;由跪拜礼改为鞠躬、握手礼等)

(2)出现崇洋逐新的趋向。(比如:西餐、西装、西式婚礼等)

(3)新旧并呈、多元发展。(比如:长袍马褂与西式服装并存;传统婚礼与西式婚礼并存等)

(4)不同地区、城乡之间存在严重的不平衡。

变化 原因 (1)中国近代民族工业发展的推动。

(2)政府法令、政策的影响。

(3)西方生活方式、风俗习惯的传入。

(4)先进国人主张积极学习西方近代生活方式。

影响 有利于冲破封建文化的束缚,促进了思想解放;促进了资产阶级民主革命的发展。

1.西方列强侵略中国的目的、方式及影响。

(1)侵略目的:打开中国市场,倾销工业品、掠夺生产资料,获得更多的在华利益。

(2)侵略方式:以战争方式打开中国大门,进行更多的经济侵略(商品输出、资本输出)。

(3)影响:中国的主权、领土完整遭到破坏,中国一步步沦为半殖民地半封建社会;中国逐步卷入资本主义世界市场,遭受列强掠夺,近代中国更加贫穷落后。西方商品、资本和生产方式的输入,客观上加速了中国自然经济的解体;先进的科学技术和思想文化冲击了旧制度和旧观念,加速了中国近代化进程。

2.“近代化探索促进了经济发展。”请举例说明这一观点。

(1)洋务运动在客观上促进了中国民族资本主义的产生。

(2)辛亥革命后,中华民国临时政府颁布了一系列奖励发展实业的法令,掀起了发展实业的热潮。

综合训练

1.郑观应在《盛世危言》中写道:“(19世纪40年代以后)洋布、洋纱、洋花边、洋袜入中国,而女红(女子所作的手工)失业……华民生计,皆为夺矣。”这表明( )

A.商品倾销使中国自然经济遭到破坏

B.中国工业崛起抵制了列强经济侵略

C.列强资本输出打击中国传统手工业

D.通商口岸的开放加重了人民的负担

A

2.《剑桥中国晚清史》中写道:“1860年的和解……进一步缩小了中国主权的范围。优越的外国力量……将带着破坏性的力量日益加紧向中国传统的社会、政治和文化进行冲击。”据此可知当时中国( )

A.出现了严重的边疆危机 B.独立主权的完整性遭到破坏

C.中国民族资本主义产生 D.半殖民地化程度进一步加深

D

3.下面是同学们排演历史剧时拟定的剧本。据此判断,该剧比较合适的推荐语是( )

A.太平风云,空想幻灭 B.扶清灭洋,昙花一现

C.变法改良,救亡图存 D.推翻帝制,走向共和

第一幕:宗教构梦

第二幕:战争追梦

第三幕:政策筑梦

第四幕:内乱毁梦

A

4.为下表拟定一个主题,最恰当的是( )

A.获得新生的近代教育 B.艰难曲折的近代探索

C.追求民主的仁人志士 D.偶遇良机的民族工业

1840—1856年 林则徐《四洲志》,魏源《海国图志》

1865年 洋务派创办江南机器制造总局

19世纪后期 薛福成《用机器殖财养民说》,郑观应《盛世危言》

B

5.甲午中日战争之后,尚武主义思潮在中国兴起。蔡锷在其《军国民篇》中指出全国人民都应当具有军人的气魄与精神,投笔从戎走上军事救国道路;清政府也学习西方编练新军等,孕育了一批现代军官。这说明( )

A.北洋军阀统治以封建势力为基础

B.甲午战败动摇了清朝的统治地位

C.新军成为抵御列强侵略的主力军

D.民族危机推动了中国的军事变革

D

6.“以康有为、梁启超为代表的维新派与以李鸿章为代表的顽固派,围绕着三个要不要,开始了一场大论战。这是一场维新与守旧、变法与反变法的争论,是中国的资本主义思想同封建主义思想的第一次正面交锋。”材料说明戊戌变法( )

A.挽救了民族危亡 B.培养了新式军事人才

C.促进了经济发展 D.起到了思想启蒙作用

D

7.某历史教师在进行复习教学时对“近代化的早期探索与民族危机的加剧”先后做了如下设计:

此教学内容设计的调整旨在( )

A.凸显近代中国救亡图存的时代主题

B.突出历史事件的时序性

C.揭示列强发动侵华战争的根本原因

D.关注培养学生家国情怀

A

8.下面是1909年出版的漫画《不倒翁》,画中文字为:“嗟乎不倒翁,衣冠何赫赫。乃为外人之傀儡,是为玩部之人物。”该漫画旨在揭示( )

A.外来侵略推动了晚清近代化 B.国民打倒列强除军阀的愿景

C.资产阶级民主革命的必要性 D.清政府的统治根基严重动摇

C

9.下表是小王同学在学习了“近代前期中国人民反侵略、求民主的斗争”之后做的一个小结。从中可以提取的信息是( )

A.世纪之交出现救亡图存高潮

B.两大阶级的斗争目标趋向一致

C.始终以民主自由思想为指导

D.革命斗争具有坚实的群众基础

时间 领导阶级 斗争纲领或指导思想 重大斗争

19世纪中期 农民阶级 平均主义 太平天国运动

19世纪末 资产阶级 兴民权、君主立宪 变法维新运动

19世纪末20世纪初 农民阶级 扶清灭洋 义和团运动

20世纪初 资产阶级 三民主义 辛亥革命

A

10.黄炎培在《我亲自经历的辛亥革命事实》中说道:“女子裹脚从此解放了,已裹的放掉,已经裹小的也放大,社会上很自然地一致认定,民国纪元以后生下的女儿一概不裹脚。”这一现象表明( )

A.女性的政治地位全面提高

B.民众的守旧思想得以全面解放

C.自由平等已取代等级观念

D.近代中国摒弃传统的陈规陋习

D

11.1918年,《新青年》出刊“易卜生专号”,转载了《娜拉》(即《玩偶之家》)、《国民之敌》等作品(表现了对虚伪、腐败的旧社会制度的鄙视),受到了中国广大青年学生的喜爱,在中国掀起了一股“易卜生热”。这一现象反映了( )

A.对中国传统文化的否定

B.民主观念渐入人心

C.马克思主义的广泛传播

D.北洋政府腐败无能

B

12.下面是中国近代部分仁人志士在进行近代化探索过程中发出的呼声。据此判断,他们聚焦的共同主题是( )

李鸿章:师夷长技以自强。

梁启超: 变法之本,在育人才;人才之兴起,在开学校。

孙中山:驱除鞑虏, 恢复中国,创立合众政府。

陈独秀:我们现在认定只有这两位先生(民主和科学),可以救治中国政治上道德上学术上思想上一切的黑暗。

A.农民阶级的抗争 B.近代化的探索

C.实业救国的浪潮 D.民主化的历程

B

13.有学者认为:五四运动前后,新思潮经历了从思想启蒙到“直接行动”、从“价值重估”到“社会改造”的转变。由此,五四运动后,革命运动代新文化运动而兴。该学者意在说明( )

A.五四运动推动思想启蒙

B.新文化运动发生质变

C.主流思想推动社会变革

D.救亡图存的持续高涨

C

14.1878年创办的中兴煤矿是第一家完全由中国人自办的民族矿业,下面是其1914—1934年的盈亏情况统计图。据此可推断出( )

1914—1934年中兴煤矿盈亏情况统计图

A.外国资本的经济掠夺得到遏制

B.民族工业地区分布极不平衡

C.民族工业发展与时局紧密相关

D.中兴煤矿在一战间发展受挫

C

15.中国近代争取民族独立的斗争,是中华民族复兴的悲壮序曲。阅读材料,完成下列要求。(16分)

材料一 唤起吾国四千年之大梦,实自甲午一役始也。……吾国则一经庚申圆明园之变,再经甲申马江之变(中法战争),而十八行省之民,犹不知痛痒,未尝稍改其顽固嚣张之习,直待台湾既割,二百兆之偿款既输,而鼾睡之声,乃渐惊起。

——梁启超《戊戌政变记》(1898年)

材料二

救国方案 材料 出处

方案一 严复、梁启超等维新派人士都曾呼吁:“今日自强之道,自以兴学为先。”……张之洞也强调中国只有大规模“兴学育才”,方能“勉图补救”,否则“不但和与战均无可恃,即幸而战胜,亦无益于根本”。 朱英《中国近代

史十五讲》

方案二 “救国为目前之急……譬之树然,教育犹花,海陆军犹果也,而其根则在实业。若骛其花与果之灿烂甘美而忘其本,不知花与果将何附而何自生。” 张謇《对于救国

储金之感言》

材料三 下面是19世纪末20世纪初中国的关键词。

(1)根据材料一指出,面对外来侵略,国民的态度发生了什么变化?并结合所学知识,简述“乃渐惊起”的表现。(4分)

变化:中国人由麻木(漠然、无动于衷)到民族意识开始觉醒。(2分)表现:资产阶级维新派发起戊戌变法;资产阶级革命派发动辛亥革命。(任答一点即可,2分)

(2)根据材料二,分别归纳两种救国方案的主张。(4分)

方案一主张教育救国;方案二主张“实业救国”。(4分)

(3)从材料三中任选三个关键词,提炼一个主题,并结合相关史实对该主题进行简要阐释。(8分)

【示例】

关键词:甲午中日战争、“扶清灭洋”、五四运动。

主题:反侵略、求独立。

阐释:19世纪末,清政府在甲午中日战争中惨败,被迫签订了《马关条约》,中国的民族危机进一步加剧。随着帝国主义侵略的加剧,义和团运动兴起,提出“扶清灭洋”的口号。1919年,在举国上下汹涌澎湃的反帝浪潮之下,中国代表没有在“巴黎和约”上签字。五四运动捍卫了中国的领土主权。因此,19世纪末20世纪初是一个反侵略、求独立的时代。

(言之有理即可,8分)

16.八年级历史学习兴趣小组开展了以“铁路·近代中国社会”为主题的探究性学习活动,请你完成相关任务。(14分)

第一小组的同学整理了如下时间轴:

洋务运动时期,中国才自主修建第一条铁路——唐胥铁路。到1894年甲午中日战争前,中国仅修建铁路400多公里。

甲午中日战争后,列强纷纷在中国修筑铁路,并获得在铁路沿线开矿、驻军、征税的权利。至1911年,中国共建铁路9 000多公里,其中帝国主义列强直接或间接控制80%以上。且由于各国标准不一,装备杂乱,中国铁路发展呈现出混乱和落后的局面。

北洋军阀和国民政府时期,帝国主义列强继续掠夺中国的路权。尤其抗战期间,90%以上的中国铁路沦于日本之手,且损毁严重。为扩大军事侵略和经济掠夺,日本在占领东北期间修建新线约5 700公里。

任务一 【近代铁路与民族危机】

(1)根据上述材料并结合所学知识,分析“近代铁路”与“民族危机”的关系。(4分)

近代中国的铁路是在民族危机日益严峻的背景下产生、发展的;近代中国的铁路出现后成为列强侵略中国的工具,进一步加深了民族危机。(4分)

任务二 【近代铁路与生产生活】

第二小组的同学搜集了以下资料:

沪宁铁路开通后,从苏州到上海的时间由14小时缩短至2.5小时。江苏南部6年新建工厂123家,为此前45年总数的两倍,无锡、镇江等工业城镇兴起。 陇海铁路开通后,西安“交通称便,书业巨擘……望衡对宇,日用书籍,随在可得,价亦极廉”。 粤汉铁路贯通后,铁路专家凌鸿勋说:“广州车站可以听到好多国语了,以前旅客、行人都是广东人,到处只能听到广东话。”

(2)根据上述材料,归纳铁路对近代中国社会生产生活的影响。(4分)

交通更为便捷,促进各地区人员往来,加强不同地区的联系;加速近代中国的工业化和城市化进程;利于信息流通、知识传播;改变人们的思想观念、生活方式。(任答两点即可,4分)

任务三 【近代铁路与 】

第三小组的同学摘录了以下内容:

①1909年通车的京张铁路是以詹天佑为首的中国工程技术人员与中国工人,用自己的技术力量,由中国筹款,独立自主建成的第一条铁路干线。

②1923年京汉铁路工人举行大罢工,将第一次全国工人运动高潮推向了顶峰。

③1940年百团大战的主要目标是破袭日军交通线,摧毁敌人交通线两侧的日伪据点。

(3)从上述材料中任选一条,为其设计一个探究主题。在设计活动时,你认为可以通过哪些途径搜集相关历史资料?(6分)

选择内容①,主题为近代铁路与技术革新。(任选一条内容为其设计主题即可,2分)

途径:去图书馆查阅资料;用互联网搜集资料;实地走访历史事件的发生地;去历史博物馆参观。(任答两点即可,4分)

同课章节目录