2024-2025学年人教版八年级历史上册教学课件★★专题四 常考题型专项训练(51张PPT)

文档属性

| 名称 | 2024-2025学年人教版八年级历史上册教学课件★★专题四 常考题型专项训练(51张PPT) |  | |

| 格式 | pptx | ||

| 文件大小 | 6.1MB | ||

| 资源类型 | 教案 | ||

| 版本资源 | 统编版 | ||

| 科目 | 历史 | ||

| 更新时间 | 2024-09-14 14:34:33 | ||

图片预览

文档简介

(共51张PPT)

非选择题部分

选择题部分

2024-2025学年人教版八年级历史上册教学课件★★

专题四 常考题型专项训练

类型 文字素材类

方法指导

1.读题干:认真阅读材料和设问,理清材料内容,提取关键信息,特别注意时间、人物(或材料描述的对象)、地点等信息。

2.联知识:将材料中的有效信息与所学知识相联系,明确所考知识点及答题方向。

3.辨选项:辨析选项,分析其是否符合题意、是否符合史实等,从而判断出答案。

1.《南京条约》规定,清政府在制定新的关税则例时应秉以“公平”原则,制定权和公布权完全属于清政府;但中美《望厦条约》规定,中国变更税例,须与美国商定。此即中国近代史上“协定关税”之由来。据此可知,协定关税使中国( )

A.自然经济开始解体

B.领土完整遭到了破坏

C.民主共和思潮兴起

D.民族危机进一步加深

D

2.1916年年底《新青年》初到成都时只卖了5份,3个月后销售量超过30份,但此后销量未见大的起色。直到1919年,《新青年》在成都的销售才顿然改观。这一变化反映出( )

A.辛亥革命使民主共和观念深入人心

B.袁世凯复辟帝制引起民众不满

C.五四运动促进新思想新文化的传播

D.马克思主义得到了普遍的认可

C

3.中华民国临时政府制定了《商业注册章程》等法令,解除开办厂矿注册的若干限制,申明工商企业在受到不法侵害时,有权向中央平政院陈述或向都督府控告,一经调查确实,“立予尽法惩治”。据此可知,民国政府( )

A.制约民族工业健康发展 B.提高了政府治理国家的威望

C.鼓励民间资本投资建厂 D.成功抵制了列强的经济侵略

C

4.据统计,1911年年底前,“民族”一词在《申报》中可检索出的条目为243条,而到了1939年,则高达2 369条;“中华民族”一词在《申报》中首次出现是在1912年,到1939年则可检索出372条。这些变化主要是因为( )

A.北伐战争推动了反帝浪潮高涨

B.红军长征宣传了北上抗日主张

C.五四运动促进了中华民族觉醒

D.全面抗战激发了空前爱国热情

D

5.人民解放战争时期,各解放区以战时典型实例为政治教科书的蓝本,把课外活动组织方式与群众的生产活动相结合。据此可知,当时解放区的教育( )

A.配合了革命战争的需要 B.推动了知识与劳动相结合

C.提高了党员的综合素养 D.促进了边区学生均衡发展

A

类型 数据图表类

方法指导

1.“三看”:一看数据图表的名称及出处,确定历史事件、历史现象及历史时期;二看图表中的项目,包括时间、空间、数据信息等;三看数据纵横变化,综合分析图表中的有效信息所反映的现象。

2.“四注意”:一注意围绕数据而展开的描述性语言;二注意时间变化与数据变化的关系;三注意分析数据变化的特征;四注意分析数据变化的原因。

3.联知识:联系所学知识,揭示其隐含的深层信息,然后结合设问,分析选项内容得出答案。

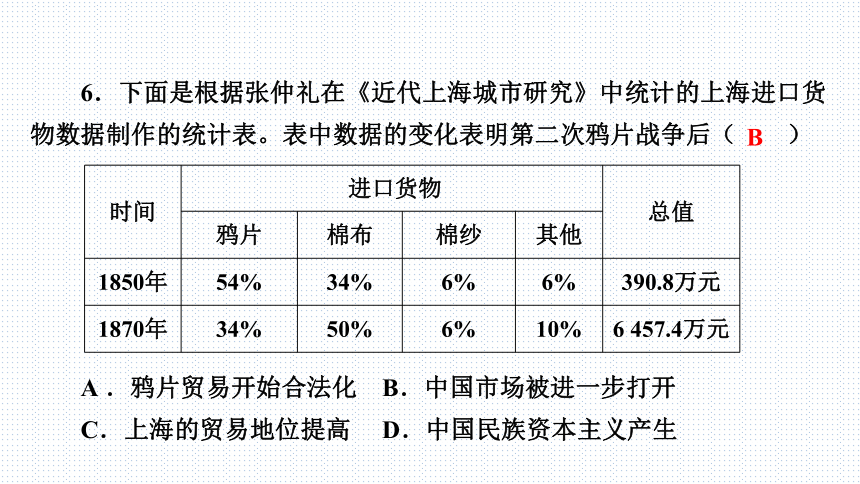

6.下面是根据张仲礼在《近代上海城市研究》中统计的上海进口货物数据制作的统计表。表中数据的变化表明第二次鸦片战争后( )

A .鸦片贸易开始合法化 B.中国市场被进一步打开

C.上海的贸易地位提高 D.中国民族资本主义产生

时间 进口货物 总值

鸦片 棉布 棉纱 其他 1850年 54% 34% 6% 6% 390.8万元

1870年 34% 50% 6% 10% 6 457.4万元

B

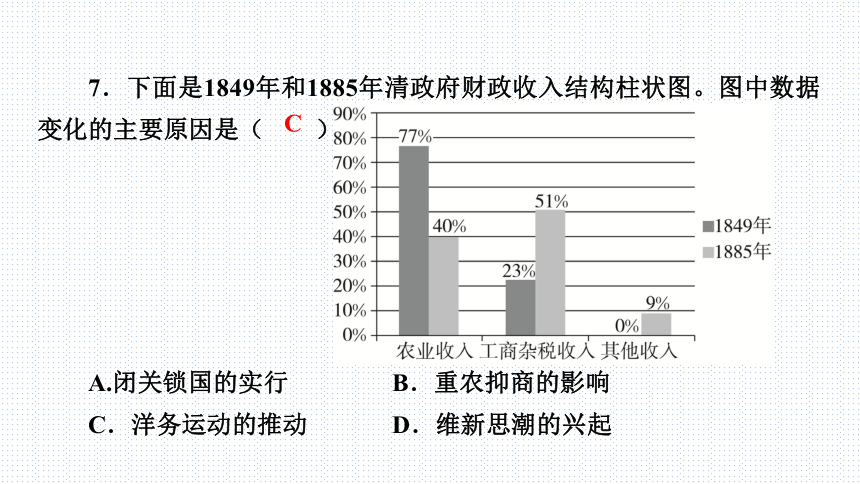

7.下面是1849年和1885年清政府财政收入结构柱状图。图中数据变化的主要原因是( )

A.闭关锁国的实行 B.重农抑商的影响

C.洋务运动的推动 D.维新思潮的兴起

C

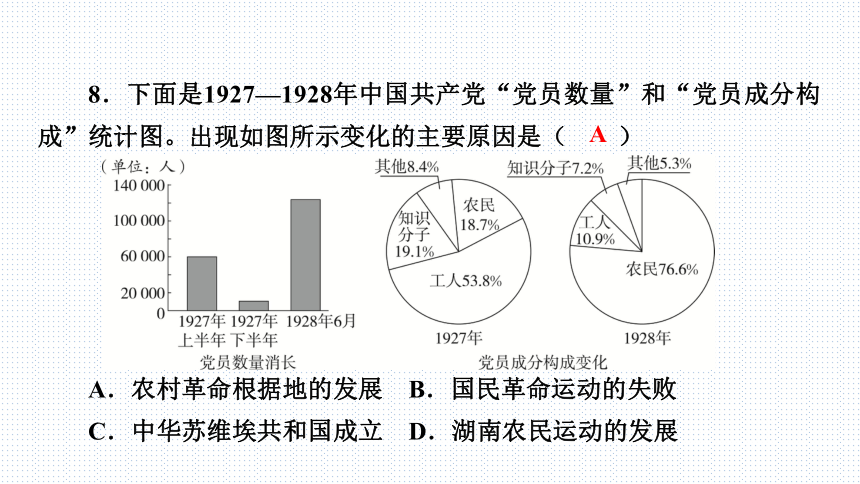

8.下面是1927—1928年中国共产党“党员数量”和“党员成分构成”统计图。出现如图所示变化的主要原因是( )

A.农村革命根据地的发展 B.国民革命运动的失败

C.中华苏维埃共和国成立 D.湖南农民运动的发展

A

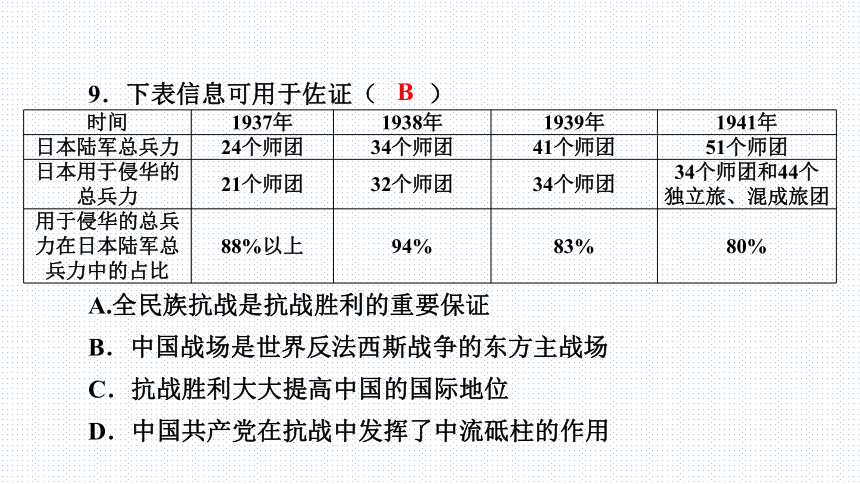

9.下表信息可用于佐证( )

A.全民族抗战是抗战胜利的重要保证

B.中国战场是世界反法西斯战争的东方主战场

C.抗战胜利大大提高中国的国际地位

D.中国共产党在抗战中发挥了中流砥柱的作用

时间 1937年 1938年 1939年 1941年

日本陆军总兵力 24个师团 34个师团 41个师团 51个师团

日本用于侵华的总兵力 21个师团 32个师团 34个师团 34个师团和44个

独立旅、混成旅团

用于侵华的总兵力在日本陆军总兵力中的占比 88%以上 94% 83% 80%

B

10.李华同学在学习“中国近代民族工业的发展”时,绘制了如下示意图。该示意图反映出中国近代民族工业发展的总体特点是( )

A.技术力量薄弱 B.分布极不平衡

C.发展历程曲折 D.发展水平落后

C

类型 图片类

方法指导

1.审题目:审问题,明确解答方向,找到问题关键词。

2.看图片:明确图片反映的历史人物或事件,注意其标题和文字说明,以及图片中的“人”“物”等。标题直接说明图片的主题,文字说明是对图片所反映史实的有效补充,它们往往是解答问题的突破口。

3.联知识:从图片中提取有效信息,联系所学知识,然后根据问题并结合选项内容进行解答。

11.通过比较下面两幅地图可以得出的正确结论是( )

A.长江流域是我国的经济重心

B.我国的经济实力正在不断增强

C.通商口岸仅存在于长江流域

D.列强的侵略由沿海深入到内陆

D

12.下图是《星期画报》在1906年刊出的一幅名为《女学传习所开学》的画报,图中的文字为:“男女来宾五百多人……是日都登台演说,到午后四点钟方散”。此报道说明( )

A.近代社会风气渐趋开放

B.近代民族工业得到发展

C.中华民国重视教育发展

D.中国共产党关注新思想

A

13.对下图所示的历史词汇进行全面探究,应查阅( )

A.《鸦片战争史话》 B.《甲午中日战争纪要》

C.《北洋军阀统治时期史话》 D.《井冈山革命根据地全史》

C

14.下面示意图展现了近代台湾人民反日斗争的历程。这一历程反映出( )

A.台湾军民反抗殖民统治的决心

B.西方列强“以华制华”的政策

C.台湾军民粉碎了日本侵华野心

D.台湾是中国反抗侵略的中心

A

15.下面是同一作者在不同时期创作的木刻画。这可以用来说明( )

A.中国革命性质的变化 B.土地问题开始受到重视

C.艺术创作风格的转变 D.艺术主题反映时代特征

D

非选择题部分

类型 背景、原因类

方法指导

1.明确要求回答的是什么事件、现象的原因/背景,或哪一方面的原因/背景。

2.原因指事件发生的条件,与事件的结果具有因果关系,包括主观原因(内因)、客观原因(外因)、直接原因、主要原因、根本原因。

3.背景指事件发生前的时代背景,与事件的发生有直接关系,包括国际背景、国内背景,还可以从经济、政治、文化、思想等领域来分析时代背景。

16.材料 晚清以来,随着西风东渐,近代西方体育开始逐步传入我国。19世纪中后期,在我国的教会学校、洋务学堂以及资产阶级兴办的新式学堂中,西方近代体操课程开始出现。1903年,清政府在全国各级学堂推行以日式兵操为主的体育课程,标志着体育在中国近代普通中小学正式产生。1929年,国民政府颁布中小学体育课程标准,正式把体操课改为体育课,并推广到全国。

——摘编自苏竞存《中国近代学校体育史》

根据材料,简述晚清至民国时期体育课程逐渐普及的时代背景。(4分)

西方体育文化传入;政府重视并进行体育课程的改革和体育教育的推广;洋务运动、戊戌变法创办新式学堂,推动新式教育的发展。(任答两点即可,4分)

17.材料 抗日战争中,中国共产党领导中国人民创造和运用了麻雀战、地雷战、地道战、破袭战等许多独特的战法,使日寇陷入人民战争的汪洋大海中。在抗日战争期间,中国共产党的军队从最初的约4万人,发展到近百万之众。除了中国共产党战略战术运用的成功之外,中国共产党在敌后能够与农民打成一片,取得其拥护和支持,至为关键。

——摘编自杨奎松《抗战期间国共两党的敌后游击战》

根据材料,指出抗日战争时期中国共产党在敌后发展壮大的原因。(6分)

广泛开展人民游击战争;战略战术运用合理;取得了广大农民的支持。(6分)

类型 变化、趋势类

方法指导

1.前后变化型:(1)前后有变化且内容不一——由……到……;从……变为……。(2)前后有变化且程度不同——日益……;逐渐……;不断……;越来越……;增强(加);减弱(少);扩大;缩小;更加。(3)新变化——以前没有这种情况,后来新出现了,其答题模式是列出新出现的情况。

2.阶段变化型:对于不同阶段出现的不同变化,分阶段进行归纳。

18.材料 清咸丰同治时期(1851—1874)主要财政收入趋势表

注:清咸丰年间(1851—1861),“盐引停运,关税难征,地丁钱粮复间因兵荒而蠲免(免除)缓征”;清政府为镇压太平天国,在国内交通要道设立关卡,依商品数量或价值加征约百分之一的税,称为“厘金”。

根据材料并结合所学知识,概括19世纪50—70年代清政府财政收入结构变化的总体趋势,并分析出现这一趋势的原因。(6分)

趋势:19世纪50—70年代,田赋在清政府主要财政收入中的占比逐步减少,厘金和关税收入逐步超越田赋,厘金成为清政府最主要的财政来源。(2分)原因:第二次鸦片战争和太平天国运动等破坏农业生产,田赋减少;洋务运动和早期民族资本主义企业的兴起,推动了国内商品经济的发展,促进厘金数额的增加;一系列不平等条约的签订导致外国商品大量涌入中国,同时中国原材料出口增加,商品流通增加,因此关税数额增加。(任答两点即可,4分)

19.材料 1840—1911年中国人的洋货消费概览表

时间 洋货种类 消费人群 消费观念

第一阶段 19世纪40— 60年代 主要是钟表、八音盒、玻璃器皿等中国没有的“西洋奇器”。 一般民众对超出生活的外来必需品需求十分有限。 把洋货看作好奇炫新的奢侈品、高档品。

第二阶段 19世纪70年代 至90年代中期 上海一商人曾列举了如洋盐、洋油、洋灯在内的57种日用洋杂货。 以城市和乡镇中上层社会为主,内地乡村人民的购买欲不强。 购用洋货成为时尚。

第三阶段 19世纪90年代 中期—1911年 除生活日用必需品外,还有生活享受品、教育用品等。 日用洋货日渐普及,城乡上下各个阶层民众普遍购买洋货。 购买洋货更看重其价格和实用性。

根据材料,说明19世纪40年代到20世纪初中国人消费洋货的变化趋势。(6分)

种类由单一到丰富;消费人群由社会中上层到上下各个阶层的民众;消费观念由注重其奢侈品属性到注重具有实用性的日用品。(6分)

类型 信息提取类

方法指导

1.审题意:圈定关键信息,确定答题范围,如时间、空间范围等。

2.提信息:从材料中找到核心人物和事件,组合成“什么是什么”“谁做了什么事情”“什么事情造成什么影响”等句式;两则及两则以上材料的,需要从图表或文字中分别提取信息,再通过对比找出共同点。

3.联知识:建立材料信息与所学知识的内在关联,并分点作答。

20.材料 下面是两则有关第二次鸦片战争的史料。

咸丰十年,英、法、美各国乘洪、杨鸱张,求通商不决,率兵至大沽口。僧王焚其二艘,夷酋招集汉奸为洋马队,数月而成,进至通州。上仓皇率后嫔幸热河。夷酋犯东便门,守城者开门迎之。 ——李光汉《圆明园词》 逆夷犹敢逞凶带领夷兵,逼近通州,称欲带兵入见,朕若再事含容,其何以对天下?现在严饬统兵大臣带领各路马步诸军,与之决战。

——咸丰十年八月初皇帝上谕

提取两则史料中可以相互印证的历史信息。(4分)

咸丰十年;外敌入侵;经过通州。(任答两点即可,4分)

21.材料 现全国抗日战争,已进到一个严重的关头,华北、淞沪抗战均遭挫败……我们不管怎样,我们是要坚持到底,我们不断督促政府逐渐改变其政策,接受我们的办法,改善军队,改善指挥,改善作战方法……我军在西北的战场上,不仅取得光荣的战绩,山西的民众,整个华北的民众,对我军极表好感。他们都唤着“八路军是我们的救星”。我们也决心与华北人民共艰苦、共生死。不管敌人怎样进攻,我们准备不回到黄河南岸来。我们改编为国民革命军后,当局对我们仍然是苛刻,但我全军将士,都有一个决心,为了民族国家的利益,过去没有一个铜板,现在仍然是没有一个铜板,准备将来也不要一个铜板,过去吃过草,准备还吃草。

——1937年12月3日左权将军写给母亲的信

根据材料,提取左权将军家书中的历史信息。(6分。可以从抗战局势、国共关系、敌后战场等角度考虑)

全民族抗战开始(日本发动全面侵华战争);正面战场形势对中国不利;以国共合作为主体的抗日民族统一战线正式建立;中国工农红军主力改编为国民革命军第八路军;在敌后战场八路军英勇抗敌,得到人民的拥护和支持。(任答三点即可,6分)

类型 史实说明类

方法指导

1.认真审读材料和设问,并结合所学知识,根据结论(论点)找史实(论据)进行说明。说明过程要史论结合,即史实+影响/意义等。

2.多角度选取史实:思路一,从政治、经济、文化、外交、民族关系、社会生活等角度分析;思路二,按时间顺序选取史实,做到史论结合;思路三,从国际、国内,主观、客观,积极、消极等角度论证;思路四,从与该事件有关联的多个主体进行论述。

22.材料 下面是刊登在清末儿童读物《启蒙画报》创刊号(1902年6月23日)上的一幅图片。图片配文:小英雄,雄且英,家之麟凤国之桢(支柱)……我愿小英雄,流(浏)览画报启颛蒙(愚昧)。

上述图片中出现的“火枪”和“地球仪”两样物品,代表着“小英雄”应具备的品质,请任选其一,结合时代背景说明其寓意。(4分)

【示例一】

选择火枪:八国联军侵华战争后,清政府被迫签订了《辛丑条约》,沦为帝国主义列强统治中国的工具,中国完全陷入半殖民地半封建社会的深渊,民族危机空前严重。墙上挂着火枪,寓意着反抗侵略,保家卫国。

【示例二】

选择地球仪:近代以来,西方先进文明不断传入中国,戊戌变法倡导学习西方,在思想文化方面产生了广泛而持久的影响。桌上的地球仪寓意儿童要具有开眼看世界的“世界眼光”。

(任选一样物品并结合时代背景说明寓意即可,4分)

23.材料 八年级(1)班以“抗战歌曲中的历史”为主题开展跨学科学习活动,选取了《弹起我心爱的土琵琶》的歌词作为研习素材。(注:《弹起我心爱的土琵琶》是电影《铁道游击队》的插曲,该电影叙述了1937年全民族抗战爆发后,中国共产党领导的敌后抗日游击战争的历史)

《弹起我心爱的土琵琶》歌词

西边的太阳快要落山了,微山湖上静悄悄。弹起我心爱的土琵琶,唱起那动人的歌谣。

爬上飞快的火车,像骑上奔驰的骏马。车站和铁道线上,是我们杀敌的好战场。我们扒飞车那个搞机枪,撞火车那个炸桥梁,就像钢刀插入敌胸膛,打得鬼子魂飞胆丧!

西边的太阳就要落山了,鬼子的末日就要来到,弹起我心爱的土琵琶,唱起那动人的歌谣。哎嗨!

周老师请同学们为材料中的歌词谱曲,小历同学采用低沉、舒缓的旋律,小史同学采用铿锵有力的旋律。你认为应采用怎样的旋律才符合抗日战争时期的历史情景?根据材料并结合所学抗日战争的知识,说明理由。(6分)

【示例】

旋律:低沉、舒缓与铿锵有力相结合。(2分)

理由:全民族抗战爆发后,面对日本帝国主义对抗日根据地的封锁与蚕食,中国共产党领导抗日根据地军民展开游击战争,牵制和抗击了大量日军。因此,用低沉、舒缓的旋律表达日本侵华给中华民族带来的灾难;同时,用铿锵有力的旋律表现抗日根据地军民在艰苦环境中的革命乐观主义精神和坚强意志,表达了他们在中国共产党领导下抗战必胜的信心。(4分)

类型 观点论述类

方法指导

1.提炼观点:提炼的观点必须符合材料主题和题目要求,围绕设问规定的“主题”“角度”进行观点提炼。观点要用陈述句,句子完整,简明扼要;观点要上升到“论”(结论或理论)的高度。

2.论证观点:要选择能够有力证明观点的史实,论证时要做到紧扣观点,尽量从多个角度、多个层次展开论证,论从史出,史论结合,条理清楚,价值取向正确。

3.总结归纳:要对全文进行总结,结论需要进行升华。可以从以下三个角度进行总结提升:(1)概括本论题论证的本质、用史观分析、联系实际等。(2)写出历史发展趋势、时代潮流、历史规律等。(3)结合时代背景说明意义,渗透家国情怀。

24.材料 近代广东地区历史大事简表(部分)

——摘编自陈旭麓《近代中国社会的新陈代谢》等

时间 事件

1839年 林则徐虎门销烟。

1841年 广州三元里人民抗英。

1842年 鸦片战争中中国战败,清政府被迫签订《南京条约》,广州被开放为通商口岸。

1864年 广州同文馆设“万国公法”课程,教授国际法和各国法律。

1872年 爱国华侨陈启沅在广东南海创办近代中国第一家民族资本机器缫丝厂——继昌隆缫丝厂。

1873年 两广总督瑞麟开办广东第一间官办军火工厂——广东机器局。

1891年 康有为在广州中山四路创办万木草堂,聚徒讲学,宣传改良主义思想,成为戊戌变法策源地。

1900—1910年 广东有较大型民族企业厂矿(500名工人以上)38家,占全国的32.7%,排名第二;共有工人2.16万人,占全国的16.5%,亦排第二。

1911年 中国同盟会在广州发动黄花岗起义,极大地鼓舞了全国人民的斗志。

1938年 日本侵略军占领广州,广州进入长达7年的沦陷时期。

1945年 侵粤日军在广州中山纪念堂举行投降签字仪式,广东人民抗日战争取得全面胜利。

根据材料并结合所学知识,从以下三个角度中任选一个或自定观察角度,提炼一个观点,结合所学知识用具体史实加以阐释。(8分。要求:观点明确,史论结合,论证合理,条理清楚)

观察角度:(Ⅰ)社会转型 (Ⅱ)侵略与抗争 (Ⅲ)经济发展

【示例】观点:广东是中国近代化的见证者。(2分)

论述:两广总督瑞麟设立的广东机器局,是广东第一间官办军火工厂,见证了洋务运动时期军事工业的发展;康有为在广州创办万木草堂,推动了维新变法思想的广泛传播;中国同盟会在广州发动黄花岗起义,起义虽然失败,但极大地鼓舞了全国人民的斗志。(4分)

结论:广东是中国近代化的缩影,对近代中国历史发展进程有重要影响。(2分)

25.材料

根据材料,围绕其主题提炼一个观点,并结合所学知识加以论述。(8分。要求:观点明确,史论结合,论证合理,条理清楚)

【示例】

观点:救亡图存成为近代中国社会的主旋律。

论述:第二次鸦片战争后,清政府内外交困,地主阶级洋务派掀起了洋务运动,派遣留学生出国深造,推动了近代教育的发展。甲午中日战争后,中国半殖民地化程度大大加深,为救亡图存,康有为、梁启超等发起了变法维新运动,宣传变法思想,谋求政治变革,在思想文化方面产生广泛而持久的影响。八国联军侵华战争后,中国完全陷入半殖民地半封建社会的深渊,为挽救民族危亡,孙中山领导辛亥革命,推翻了清王朝的反动统治,使民主共和的观念深入人心。

结论:为了拯救民族危亡,近代中国人民始终坚持探索救亡图存的道路,救亡图存也成为了近代中国社会的主旋律。

(观点2分,论述4分,结论2分,共8分)

26.材料 中国近代史大事记(节选)

阅读以上材料,选择其中的两个历史事件,拟定一个观点,并结合所学知识加以论述。(8分。要求:观点明确,史论结合,论证合理,条理清楚)

选择事件:1924年国民党一大召开;1937年七七事变。

观点:国共两党合作符合中华民族的根本利益。

论述: 1924年1月, 国民党一大召开,标志着国共两党第一次合作的正式建立。为了推翻吴佩孚、孙传芳、张作霖等北洋军阀的统治,统一全国,国民革命军于1926年誓师北伐,最终推翻了北洋军阀的统治。1937年七七事变后,以国共合作为主体的抗日民族统一战线正式建立,国共团结御侮、全民族抗战的局面开始形成。在抗日民族统一战线的旗帜下,中国人民最终取得了抗日战争的完全胜利。

结论:历史经验表明,国共合作有助于促进两党的繁荣与发展,同时也符合中华民族的根本利益。

(观点2分,论述4分,结论2分)

27.中国共产党的诞生,是中国历史上开天辟地的大事变。自从有了中国共产党,中国革命的面貌就焕然一新了。某学习小组以“中国共产党领导中国革命”为主题开展了研究性学习活动,搜集的资料如下:

历史阶段 主要史实 革命对象 取得成就

建党初期 制定党的革命纲领,进行国共合作,领导工农运动,推动国民革命运动。 帝国主义、封建军阀 推翻了北洋军阀的统治,沉重打击了帝国主义的统治。

国共十年 对立时期 发动三大起义,建立工农红军,反抗国民党的“围剿”,进行长征。 大地主、大资产阶级 探索出“工农武装割据”的革命道路,成功实现战略转移。

抗日战争 时期 建立抗日民族统一战线,实现了第二次国共合作,进行了艰苦卓绝的抗日战争。 日本军国主义 取得近代以来中国人民反抗外敌入侵的第一次完全胜利;毛泽东思想形成。

人民解放 战争时期 实行土地改革,取得三大战役和渡江战役的胜利,解放南京,宣告了国民党反动统治的覆灭。 帝国主义、封建主义、 官僚资本主义 取得新民主主义革命的伟大胜利。

根据上述资料并结合所学知识,自拟一个论题展开论述。(8分。要求:观点明确,史论结合,论证合理,条理清楚)

观点:中国共产党引领中国革命走向胜利。

论述:1921年7月,中共一大的召开宣告了中国共产党的诞生。中共二大时第一次提出了明确的反帝反封建的民主革命纲领。中国共产党先后领导了南昌起义、秋收起义等一系列武装起义,开辟了农村包围城市、武装夺取政权的正确革命道路。在民族危机日益深重的危急时刻,中国共产党率先提出并积极推动抗日民族统一战线的建立,在全民族抗战中发挥了中流砥柱作用。

结论:中国共产党领导中国人民经过艰苦奋斗,最终取得新民主主义革命的胜利,实现了民族的独立。

(观点2分,论述4分,结论2分,共8分)

非选择题部分

选择题部分

2024-2025学年人教版八年级历史上册教学课件★★

专题四 常考题型专项训练

类型 文字素材类

方法指导

1.读题干:认真阅读材料和设问,理清材料内容,提取关键信息,特别注意时间、人物(或材料描述的对象)、地点等信息。

2.联知识:将材料中的有效信息与所学知识相联系,明确所考知识点及答题方向。

3.辨选项:辨析选项,分析其是否符合题意、是否符合史实等,从而判断出答案。

1.《南京条约》规定,清政府在制定新的关税则例时应秉以“公平”原则,制定权和公布权完全属于清政府;但中美《望厦条约》规定,中国变更税例,须与美国商定。此即中国近代史上“协定关税”之由来。据此可知,协定关税使中国( )

A.自然经济开始解体

B.领土完整遭到了破坏

C.民主共和思潮兴起

D.民族危机进一步加深

D

2.1916年年底《新青年》初到成都时只卖了5份,3个月后销售量超过30份,但此后销量未见大的起色。直到1919年,《新青年》在成都的销售才顿然改观。这一变化反映出( )

A.辛亥革命使民主共和观念深入人心

B.袁世凯复辟帝制引起民众不满

C.五四运动促进新思想新文化的传播

D.马克思主义得到了普遍的认可

C

3.中华民国临时政府制定了《商业注册章程》等法令,解除开办厂矿注册的若干限制,申明工商企业在受到不法侵害时,有权向中央平政院陈述或向都督府控告,一经调查确实,“立予尽法惩治”。据此可知,民国政府( )

A.制约民族工业健康发展 B.提高了政府治理国家的威望

C.鼓励民间资本投资建厂 D.成功抵制了列强的经济侵略

C

4.据统计,1911年年底前,“民族”一词在《申报》中可检索出的条目为243条,而到了1939年,则高达2 369条;“中华民族”一词在《申报》中首次出现是在1912年,到1939年则可检索出372条。这些变化主要是因为( )

A.北伐战争推动了反帝浪潮高涨

B.红军长征宣传了北上抗日主张

C.五四运动促进了中华民族觉醒

D.全面抗战激发了空前爱国热情

D

5.人民解放战争时期,各解放区以战时典型实例为政治教科书的蓝本,把课外活动组织方式与群众的生产活动相结合。据此可知,当时解放区的教育( )

A.配合了革命战争的需要 B.推动了知识与劳动相结合

C.提高了党员的综合素养 D.促进了边区学生均衡发展

A

类型 数据图表类

方法指导

1.“三看”:一看数据图表的名称及出处,确定历史事件、历史现象及历史时期;二看图表中的项目,包括时间、空间、数据信息等;三看数据纵横变化,综合分析图表中的有效信息所反映的现象。

2.“四注意”:一注意围绕数据而展开的描述性语言;二注意时间变化与数据变化的关系;三注意分析数据变化的特征;四注意分析数据变化的原因。

3.联知识:联系所学知识,揭示其隐含的深层信息,然后结合设问,分析选项内容得出答案。

6.下面是根据张仲礼在《近代上海城市研究》中统计的上海进口货物数据制作的统计表。表中数据的变化表明第二次鸦片战争后( )

A .鸦片贸易开始合法化 B.中国市场被进一步打开

C.上海的贸易地位提高 D.中国民族资本主义产生

时间 进口货物 总值

鸦片 棉布 棉纱 其他 1850年 54% 34% 6% 6% 390.8万元

1870年 34% 50% 6% 10% 6 457.4万元

B

7.下面是1849年和1885年清政府财政收入结构柱状图。图中数据变化的主要原因是( )

A.闭关锁国的实行 B.重农抑商的影响

C.洋务运动的推动 D.维新思潮的兴起

C

8.下面是1927—1928年中国共产党“党员数量”和“党员成分构成”统计图。出现如图所示变化的主要原因是( )

A.农村革命根据地的发展 B.国民革命运动的失败

C.中华苏维埃共和国成立 D.湖南农民运动的发展

A

9.下表信息可用于佐证( )

A.全民族抗战是抗战胜利的重要保证

B.中国战场是世界反法西斯战争的东方主战场

C.抗战胜利大大提高中国的国际地位

D.中国共产党在抗战中发挥了中流砥柱的作用

时间 1937年 1938年 1939年 1941年

日本陆军总兵力 24个师团 34个师团 41个师团 51个师团

日本用于侵华的总兵力 21个师团 32个师团 34个师团 34个师团和44个

独立旅、混成旅团

用于侵华的总兵力在日本陆军总兵力中的占比 88%以上 94% 83% 80%

B

10.李华同学在学习“中国近代民族工业的发展”时,绘制了如下示意图。该示意图反映出中国近代民族工业发展的总体特点是( )

A.技术力量薄弱 B.分布极不平衡

C.发展历程曲折 D.发展水平落后

C

类型 图片类

方法指导

1.审题目:审问题,明确解答方向,找到问题关键词。

2.看图片:明确图片反映的历史人物或事件,注意其标题和文字说明,以及图片中的“人”“物”等。标题直接说明图片的主题,文字说明是对图片所反映史实的有效补充,它们往往是解答问题的突破口。

3.联知识:从图片中提取有效信息,联系所学知识,然后根据问题并结合选项内容进行解答。

11.通过比较下面两幅地图可以得出的正确结论是( )

A.长江流域是我国的经济重心

B.我国的经济实力正在不断增强

C.通商口岸仅存在于长江流域

D.列强的侵略由沿海深入到内陆

D

12.下图是《星期画报》在1906年刊出的一幅名为《女学传习所开学》的画报,图中的文字为:“男女来宾五百多人……是日都登台演说,到午后四点钟方散”。此报道说明( )

A.近代社会风气渐趋开放

B.近代民族工业得到发展

C.中华民国重视教育发展

D.中国共产党关注新思想

A

13.对下图所示的历史词汇进行全面探究,应查阅( )

A.《鸦片战争史话》 B.《甲午中日战争纪要》

C.《北洋军阀统治时期史话》 D.《井冈山革命根据地全史》

C

14.下面示意图展现了近代台湾人民反日斗争的历程。这一历程反映出( )

A.台湾军民反抗殖民统治的决心

B.西方列强“以华制华”的政策

C.台湾军民粉碎了日本侵华野心

D.台湾是中国反抗侵略的中心

A

15.下面是同一作者在不同时期创作的木刻画。这可以用来说明( )

A.中国革命性质的变化 B.土地问题开始受到重视

C.艺术创作风格的转变 D.艺术主题反映时代特征

D

非选择题部分

类型 背景、原因类

方法指导

1.明确要求回答的是什么事件、现象的原因/背景,或哪一方面的原因/背景。

2.原因指事件发生的条件,与事件的结果具有因果关系,包括主观原因(内因)、客观原因(外因)、直接原因、主要原因、根本原因。

3.背景指事件发生前的时代背景,与事件的发生有直接关系,包括国际背景、国内背景,还可以从经济、政治、文化、思想等领域来分析时代背景。

16.材料 晚清以来,随着西风东渐,近代西方体育开始逐步传入我国。19世纪中后期,在我国的教会学校、洋务学堂以及资产阶级兴办的新式学堂中,西方近代体操课程开始出现。1903年,清政府在全国各级学堂推行以日式兵操为主的体育课程,标志着体育在中国近代普通中小学正式产生。1929年,国民政府颁布中小学体育课程标准,正式把体操课改为体育课,并推广到全国。

——摘编自苏竞存《中国近代学校体育史》

根据材料,简述晚清至民国时期体育课程逐渐普及的时代背景。(4分)

西方体育文化传入;政府重视并进行体育课程的改革和体育教育的推广;洋务运动、戊戌变法创办新式学堂,推动新式教育的发展。(任答两点即可,4分)

17.材料 抗日战争中,中国共产党领导中国人民创造和运用了麻雀战、地雷战、地道战、破袭战等许多独特的战法,使日寇陷入人民战争的汪洋大海中。在抗日战争期间,中国共产党的军队从最初的约4万人,发展到近百万之众。除了中国共产党战略战术运用的成功之外,中国共产党在敌后能够与农民打成一片,取得其拥护和支持,至为关键。

——摘编自杨奎松《抗战期间国共两党的敌后游击战》

根据材料,指出抗日战争时期中国共产党在敌后发展壮大的原因。(6分)

广泛开展人民游击战争;战略战术运用合理;取得了广大农民的支持。(6分)

类型 变化、趋势类

方法指导

1.前后变化型:(1)前后有变化且内容不一——由……到……;从……变为……。(2)前后有变化且程度不同——日益……;逐渐……;不断……;越来越……;增强(加);减弱(少);扩大;缩小;更加。(3)新变化——以前没有这种情况,后来新出现了,其答题模式是列出新出现的情况。

2.阶段变化型:对于不同阶段出现的不同变化,分阶段进行归纳。

18.材料 清咸丰同治时期(1851—1874)主要财政收入趋势表

注:清咸丰年间(1851—1861),“盐引停运,关税难征,地丁钱粮复间因兵荒而蠲免(免除)缓征”;清政府为镇压太平天国,在国内交通要道设立关卡,依商品数量或价值加征约百分之一的税,称为“厘金”。

根据材料并结合所学知识,概括19世纪50—70年代清政府财政收入结构变化的总体趋势,并分析出现这一趋势的原因。(6分)

趋势:19世纪50—70年代,田赋在清政府主要财政收入中的占比逐步减少,厘金和关税收入逐步超越田赋,厘金成为清政府最主要的财政来源。(2分)原因:第二次鸦片战争和太平天国运动等破坏农业生产,田赋减少;洋务运动和早期民族资本主义企业的兴起,推动了国内商品经济的发展,促进厘金数额的增加;一系列不平等条约的签订导致外国商品大量涌入中国,同时中国原材料出口增加,商品流通增加,因此关税数额增加。(任答两点即可,4分)

19.材料 1840—1911年中国人的洋货消费概览表

时间 洋货种类 消费人群 消费观念

第一阶段 19世纪40— 60年代 主要是钟表、八音盒、玻璃器皿等中国没有的“西洋奇器”。 一般民众对超出生活的外来必需品需求十分有限。 把洋货看作好奇炫新的奢侈品、高档品。

第二阶段 19世纪70年代 至90年代中期 上海一商人曾列举了如洋盐、洋油、洋灯在内的57种日用洋杂货。 以城市和乡镇中上层社会为主,内地乡村人民的购买欲不强。 购用洋货成为时尚。

第三阶段 19世纪90年代 中期—1911年 除生活日用必需品外,还有生活享受品、教育用品等。 日用洋货日渐普及,城乡上下各个阶层民众普遍购买洋货。 购买洋货更看重其价格和实用性。

根据材料,说明19世纪40年代到20世纪初中国人消费洋货的变化趋势。(6分)

种类由单一到丰富;消费人群由社会中上层到上下各个阶层的民众;消费观念由注重其奢侈品属性到注重具有实用性的日用品。(6分)

类型 信息提取类

方法指导

1.审题意:圈定关键信息,确定答题范围,如时间、空间范围等。

2.提信息:从材料中找到核心人物和事件,组合成“什么是什么”“谁做了什么事情”“什么事情造成什么影响”等句式;两则及两则以上材料的,需要从图表或文字中分别提取信息,再通过对比找出共同点。

3.联知识:建立材料信息与所学知识的内在关联,并分点作答。

20.材料 下面是两则有关第二次鸦片战争的史料。

咸丰十年,英、法、美各国乘洪、杨鸱张,求通商不决,率兵至大沽口。僧王焚其二艘,夷酋招集汉奸为洋马队,数月而成,进至通州。上仓皇率后嫔幸热河。夷酋犯东便门,守城者开门迎之。 ——李光汉《圆明园词》 逆夷犹敢逞凶带领夷兵,逼近通州,称欲带兵入见,朕若再事含容,其何以对天下?现在严饬统兵大臣带领各路马步诸军,与之决战。

——咸丰十年八月初皇帝上谕

提取两则史料中可以相互印证的历史信息。(4分)

咸丰十年;外敌入侵;经过通州。(任答两点即可,4分)

21.材料 现全国抗日战争,已进到一个严重的关头,华北、淞沪抗战均遭挫败……我们不管怎样,我们是要坚持到底,我们不断督促政府逐渐改变其政策,接受我们的办法,改善军队,改善指挥,改善作战方法……我军在西北的战场上,不仅取得光荣的战绩,山西的民众,整个华北的民众,对我军极表好感。他们都唤着“八路军是我们的救星”。我们也决心与华北人民共艰苦、共生死。不管敌人怎样进攻,我们准备不回到黄河南岸来。我们改编为国民革命军后,当局对我们仍然是苛刻,但我全军将士,都有一个决心,为了民族国家的利益,过去没有一个铜板,现在仍然是没有一个铜板,准备将来也不要一个铜板,过去吃过草,准备还吃草。

——1937年12月3日左权将军写给母亲的信

根据材料,提取左权将军家书中的历史信息。(6分。可以从抗战局势、国共关系、敌后战场等角度考虑)

全民族抗战开始(日本发动全面侵华战争);正面战场形势对中国不利;以国共合作为主体的抗日民族统一战线正式建立;中国工农红军主力改编为国民革命军第八路军;在敌后战场八路军英勇抗敌,得到人民的拥护和支持。(任答三点即可,6分)

类型 史实说明类

方法指导

1.认真审读材料和设问,并结合所学知识,根据结论(论点)找史实(论据)进行说明。说明过程要史论结合,即史实+影响/意义等。

2.多角度选取史实:思路一,从政治、经济、文化、外交、民族关系、社会生活等角度分析;思路二,按时间顺序选取史实,做到史论结合;思路三,从国际、国内,主观、客观,积极、消极等角度论证;思路四,从与该事件有关联的多个主体进行论述。

22.材料 下面是刊登在清末儿童读物《启蒙画报》创刊号(1902年6月23日)上的一幅图片。图片配文:小英雄,雄且英,家之麟凤国之桢(支柱)……我愿小英雄,流(浏)览画报启颛蒙(愚昧)。

上述图片中出现的“火枪”和“地球仪”两样物品,代表着“小英雄”应具备的品质,请任选其一,结合时代背景说明其寓意。(4分)

【示例一】

选择火枪:八国联军侵华战争后,清政府被迫签订了《辛丑条约》,沦为帝国主义列强统治中国的工具,中国完全陷入半殖民地半封建社会的深渊,民族危机空前严重。墙上挂着火枪,寓意着反抗侵略,保家卫国。

【示例二】

选择地球仪:近代以来,西方先进文明不断传入中国,戊戌变法倡导学习西方,在思想文化方面产生了广泛而持久的影响。桌上的地球仪寓意儿童要具有开眼看世界的“世界眼光”。

(任选一样物品并结合时代背景说明寓意即可,4分)

23.材料 八年级(1)班以“抗战歌曲中的历史”为主题开展跨学科学习活动,选取了《弹起我心爱的土琵琶》的歌词作为研习素材。(注:《弹起我心爱的土琵琶》是电影《铁道游击队》的插曲,该电影叙述了1937年全民族抗战爆发后,中国共产党领导的敌后抗日游击战争的历史)

《弹起我心爱的土琵琶》歌词

西边的太阳快要落山了,微山湖上静悄悄。弹起我心爱的土琵琶,唱起那动人的歌谣。

爬上飞快的火车,像骑上奔驰的骏马。车站和铁道线上,是我们杀敌的好战场。我们扒飞车那个搞机枪,撞火车那个炸桥梁,就像钢刀插入敌胸膛,打得鬼子魂飞胆丧!

西边的太阳就要落山了,鬼子的末日就要来到,弹起我心爱的土琵琶,唱起那动人的歌谣。哎嗨!

周老师请同学们为材料中的歌词谱曲,小历同学采用低沉、舒缓的旋律,小史同学采用铿锵有力的旋律。你认为应采用怎样的旋律才符合抗日战争时期的历史情景?根据材料并结合所学抗日战争的知识,说明理由。(6分)

【示例】

旋律:低沉、舒缓与铿锵有力相结合。(2分)

理由:全民族抗战爆发后,面对日本帝国主义对抗日根据地的封锁与蚕食,中国共产党领导抗日根据地军民展开游击战争,牵制和抗击了大量日军。因此,用低沉、舒缓的旋律表达日本侵华给中华民族带来的灾难;同时,用铿锵有力的旋律表现抗日根据地军民在艰苦环境中的革命乐观主义精神和坚强意志,表达了他们在中国共产党领导下抗战必胜的信心。(4分)

类型 观点论述类

方法指导

1.提炼观点:提炼的观点必须符合材料主题和题目要求,围绕设问规定的“主题”“角度”进行观点提炼。观点要用陈述句,句子完整,简明扼要;观点要上升到“论”(结论或理论)的高度。

2.论证观点:要选择能够有力证明观点的史实,论证时要做到紧扣观点,尽量从多个角度、多个层次展开论证,论从史出,史论结合,条理清楚,价值取向正确。

3.总结归纳:要对全文进行总结,结论需要进行升华。可以从以下三个角度进行总结提升:(1)概括本论题论证的本质、用史观分析、联系实际等。(2)写出历史发展趋势、时代潮流、历史规律等。(3)结合时代背景说明意义,渗透家国情怀。

24.材料 近代广东地区历史大事简表(部分)

——摘编自陈旭麓《近代中国社会的新陈代谢》等

时间 事件

1839年 林则徐虎门销烟。

1841年 广州三元里人民抗英。

1842年 鸦片战争中中国战败,清政府被迫签订《南京条约》,广州被开放为通商口岸。

1864年 广州同文馆设“万国公法”课程,教授国际法和各国法律。

1872年 爱国华侨陈启沅在广东南海创办近代中国第一家民族资本机器缫丝厂——继昌隆缫丝厂。

1873年 两广总督瑞麟开办广东第一间官办军火工厂——广东机器局。

1891年 康有为在广州中山四路创办万木草堂,聚徒讲学,宣传改良主义思想,成为戊戌变法策源地。

1900—1910年 广东有较大型民族企业厂矿(500名工人以上)38家,占全国的32.7%,排名第二;共有工人2.16万人,占全国的16.5%,亦排第二。

1911年 中国同盟会在广州发动黄花岗起义,极大地鼓舞了全国人民的斗志。

1938年 日本侵略军占领广州,广州进入长达7年的沦陷时期。

1945年 侵粤日军在广州中山纪念堂举行投降签字仪式,广东人民抗日战争取得全面胜利。

根据材料并结合所学知识,从以下三个角度中任选一个或自定观察角度,提炼一个观点,结合所学知识用具体史实加以阐释。(8分。要求:观点明确,史论结合,论证合理,条理清楚)

观察角度:(Ⅰ)社会转型 (Ⅱ)侵略与抗争 (Ⅲ)经济发展

【示例】观点:广东是中国近代化的见证者。(2分)

论述:两广总督瑞麟设立的广东机器局,是广东第一间官办军火工厂,见证了洋务运动时期军事工业的发展;康有为在广州创办万木草堂,推动了维新变法思想的广泛传播;中国同盟会在广州发动黄花岗起义,起义虽然失败,但极大地鼓舞了全国人民的斗志。(4分)

结论:广东是中国近代化的缩影,对近代中国历史发展进程有重要影响。(2分)

25.材料

根据材料,围绕其主题提炼一个观点,并结合所学知识加以论述。(8分。要求:观点明确,史论结合,论证合理,条理清楚)

【示例】

观点:救亡图存成为近代中国社会的主旋律。

论述:第二次鸦片战争后,清政府内外交困,地主阶级洋务派掀起了洋务运动,派遣留学生出国深造,推动了近代教育的发展。甲午中日战争后,中国半殖民地化程度大大加深,为救亡图存,康有为、梁启超等发起了变法维新运动,宣传变法思想,谋求政治变革,在思想文化方面产生广泛而持久的影响。八国联军侵华战争后,中国完全陷入半殖民地半封建社会的深渊,为挽救民族危亡,孙中山领导辛亥革命,推翻了清王朝的反动统治,使民主共和的观念深入人心。

结论:为了拯救民族危亡,近代中国人民始终坚持探索救亡图存的道路,救亡图存也成为了近代中国社会的主旋律。

(观点2分,论述4分,结论2分,共8分)

26.材料 中国近代史大事记(节选)

阅读以上材料,选择其中的两个历史事件,拟定一个观点,并结合所学知识加以论述。(8分。要求:观点明确,史论结合,论证合理,条理清楚)

选择事件:1924年国民党一大召开;1937年七七事变。

观点:国共两党合作符合中华民族的根本利益。

论述: 1924年1月, 国民党一大召开,标志着国共两党第一次合作的正式建立。为了推翻吴佩孚、孙传芳、张作霖等北洋军阀的统治,统一全国,国民革命军于1926年誓师北伐,最终推翻了北洋军阀的统治。1937年七七事变后,以国共合作为主体的抗日民族统一战线正式建立,国共团结御侮、全民族抗战的局面开始形成。在抗日民族统一战线的旗帜下,中国人民最终取得了抗日战争的完全胜利。

结论:历史经验表明,国共合作有助于促进两党的繁荣与发展,同时也符合中华民族的根本利益。

(观点2分,论述4分,结论2分)

27.中国共产党的诞生,是中国历史上开天辟地的大事变。自从有了中国共产党,中国革命的面貌就焕然一新了。某学习小组以“中国共产党领导中国革命”为主题开展了研究性学习活动,搜集的资料如下:

历史阶段 主要史实 革命对象 取得成就

建党初期 制定党的革命纲领,进行国共合作,领导工农运动,推动国民革命运动。 帝国主义、封建军阀 推翻了北洋军阀的统治,沉重打击了帝国主义的统治。

国共十年 对立时期 发动三大起义,建立工农红军,反抗国民党的“围剿”,进行长征。 大地主、大资产阶级 探索出“工农武装割据”的革命道路,成功实现战略转移。

抗日战争 时期 建立抗日民族统一战线,实现了第二次国共合作,进行了艰苦卓绝的抗日战争。 日本军国主义 取得近代以来中国人民反抗外敌入侵的第一次完全胜利;毛泽东思想形成。

人民解放 战争时期 实行土地改革,取得三大战役和渡江战役的胜利,解放南京,宣告了国民党反动统治的覆灭。 帝国主义、封建主义、 官僚资本主义 取得新民主主义革命的伟大胜利。

根据上述资料并结合所学知识,自拟一个论题展开论述。(8分。要求:观点明确,史论结合,论证合理,条理清楚)

观点:中国共产党引领中国革命走向胜利。

论述:1921年7月,中共一大的召开宣告了中国共产党的诞生。中共二大时第一次提出了明确的反帝反封建的民主革命纲领。中国共产党先后领导了南昌起义、秋收起义等一系列武装起义,开辟了农村包围城市、武装夺取政权的正确革命道路。在民族危机日益深重的危急时刻,中国共产党率先提出并积极推动抗日民族统一战线的建立,在全民族抗战中发挥了中流砥柱作用。

结论:中国共产党领导中国人民经过艰苦奋斗,最终取得新民主主义革命的胜利,实现了民族的独立。

(观点2分,论述4分,结论2分,共8分)

同课章节目录