第2课 达芬奇-毕加索 课件(共44张PPT)

文档属性

| 名称 | 第2课 达芬奇-毕加索 课件(共44张PPT) |

|

|

| 格式 | ppt | ||

| 文件大小 | 12.8MB | ||

| 资源类型 | 教案 | ||

| 版本资源 | 岭南版 | ||

| 科目 | 美术 | ||

| 更新时间 | 2024-11-26 10:43:20 | ||

图片预览

文档简介

(共44张PPT)

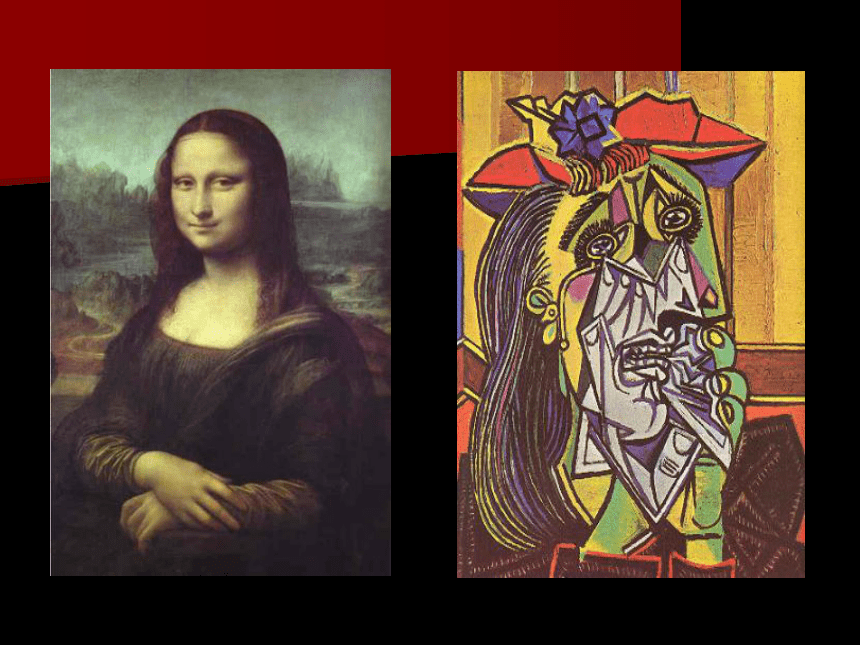

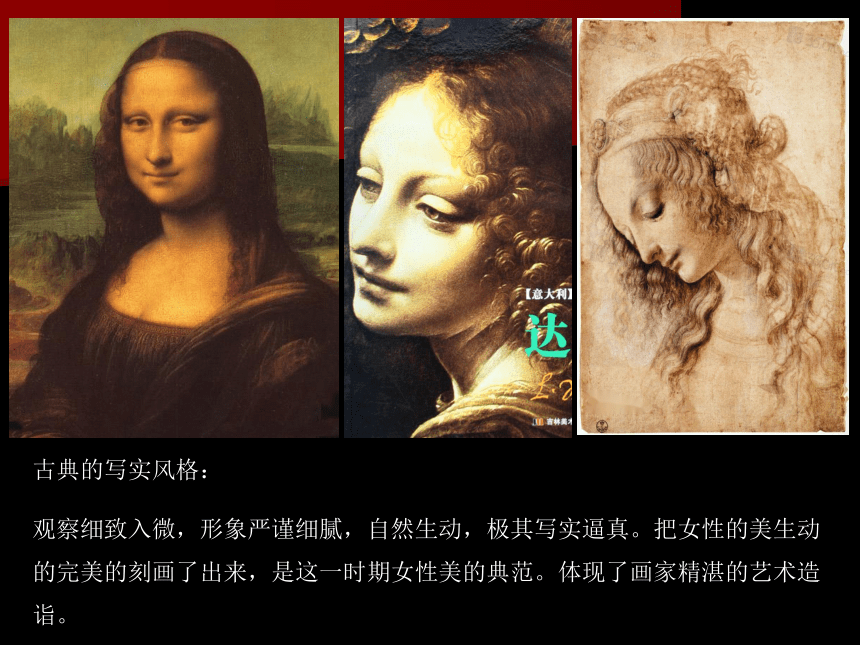

达芬奇

毕加索

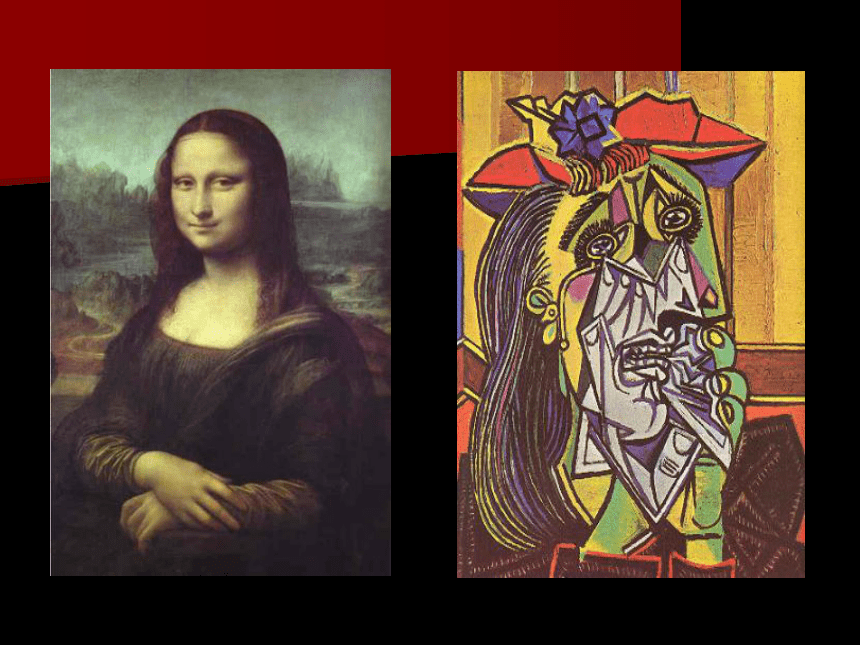

列奥纳多·达·芬奇(1452年4月15日-1519年5月2日),达·芬奇在少年时已显露艺术天赋,15岁左右到佛罗伦萨拜师学艺,师从韦罗基奥,逐步成长为具有科学素养的画家、雕刻家。同时是军事工程师和

建筑师。达·芬奇思想深邃,学识渊博,擅长绘画、雕刻、发明、建筑,通晓数学、生物学、物理学、天文学、地质学等学科,是人类历史上少见的全才。现代学者称他为“文艺复兴时期最完美的代表”。其最大的成就是绘画,他的杰作《蒙娜丽莎》和《最后的晚餐》等作品,体现了他精湛的艺术造诣。达芬奇创造了空气透视法(《蒙娜丽莎》),空气透视法是透视法的一种,表现为借助空气对视觉产生的阻隔作用,物体距离越远,形象就描绘得越模糊;或一定距离后物体偏蓝,越远越偏色越重。其艺术实践和科学探索精神对后代产生了重大而深远的影响与米开朗基罗和拉斐尔并称文艺复兴三杰。小行星3000被命名为“列奥纳多”。

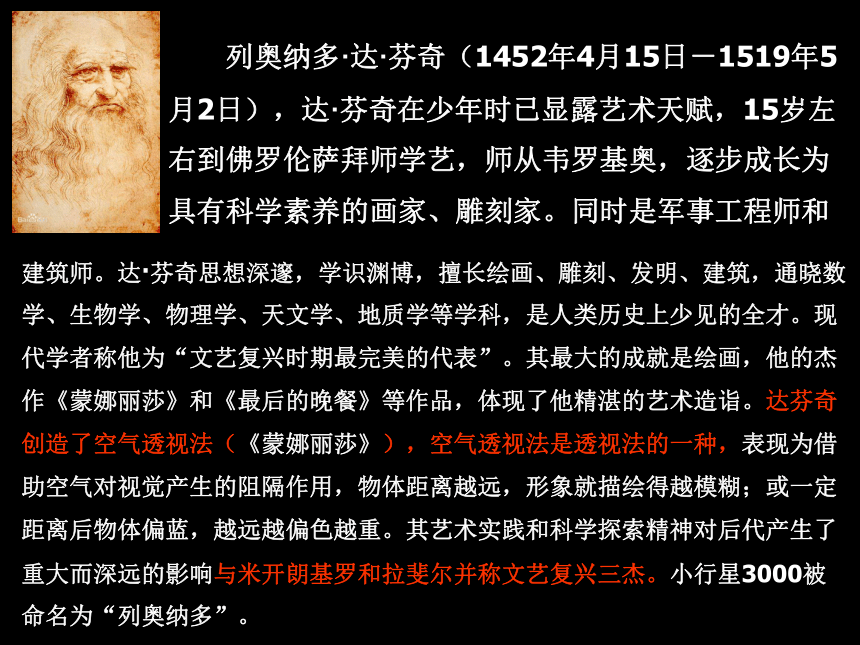

观察细致入微,形象严谨细腻,自然生动,极其写实逼真。把女性的美生动的完美的刻画了出来,是这一时期女性美的典范。体现了画家精湛的艺术造诣。

古典的写实风格:

救世主

蒙娜丽莎

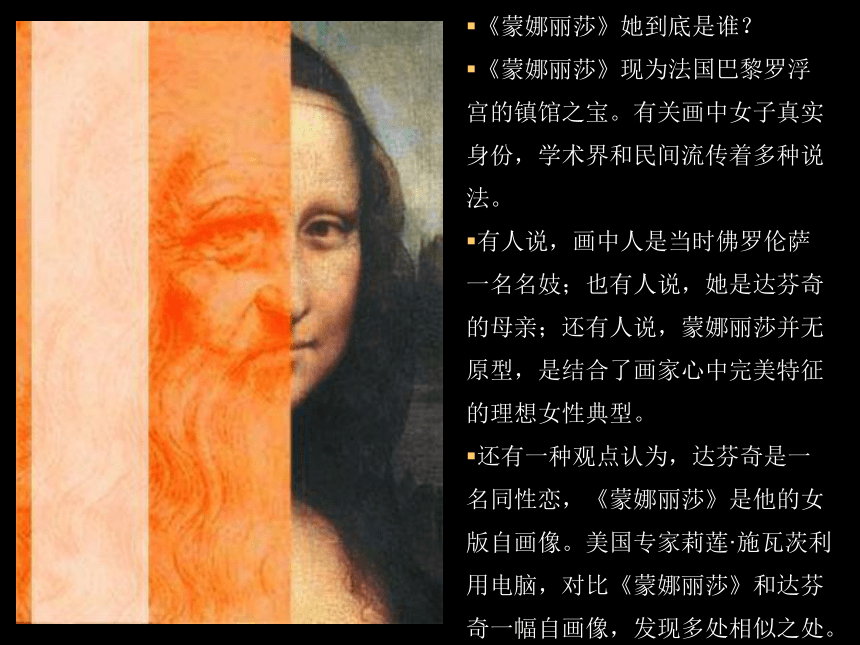

《蒙娜丽莎》她到底是谁?

《蒙娜丽莎》现为法国巴黎罗浮宫的镇馆之宝。有关画中女子真实身份,学术界和民间流传着多种说法。

有人说,画中人是当时佛罗伦萨一名名妓;也有人说,她是达芬奇的母亲;还有人说,蒙娜丽莎并无原型,是结合了画家心中完美特征的理想女性典型。

还有一种观点认为,达芬奇是一名同性恋,《蒙娜丽莎》是他的女版自画像。美国专家莉莲·施瓦茨利用电脑,对比《蒙娜丽莎》和达芬奇一幅自画像,发现多处相似之处。

500多年来历史学家们一直为达·芬奇名画《蒙娜丽莎》的原型众说纷纭,争论不休。最近,意大利佛罗伦萨市一位普通教师吉乌塞普·帕兰蒂又提出了新的说法,蒙娜丽莎是一位有5个孩子的“家庭主妇”。

据英国《每日电讯报》1日报道,帕兰蒂对佛罗伦萨市档案进行了长达25年的研究,而后得出一个结论:《蒙娜丽莎》原型是达·芬奇父亲一位朋友的妻子丽莎·格拉迪尼,她是一名有5个子女的家庭主妇。

据帕兰蒂考证,丽莎在1495年16岁时嫁给佛罗伦萨丝绸商人弗兰西斯科·吉奥康杜,而吉奥康杜则是达·芬奇父亲皮耶罗的好友兼邻居。丽莎是吉奥康杜的第二任妻子。这对夫妻的感情很好,育有5个子女。吉奥康杜在自己的遗嘱中称,丽莎是他“心爱的”和“忠实的”的妻子。帕兰蒂认为,《蒙娜丽莎》的画像完成于丽莎24岁那年。达·芬奇的父亲安排了一切,自己花钱让儿子为朋友的妻子画了这幅画。当时达·芬奇正被一场财务纠纷所困扰。他的父亲大概想通过这种方式来帮助自己的儿子。

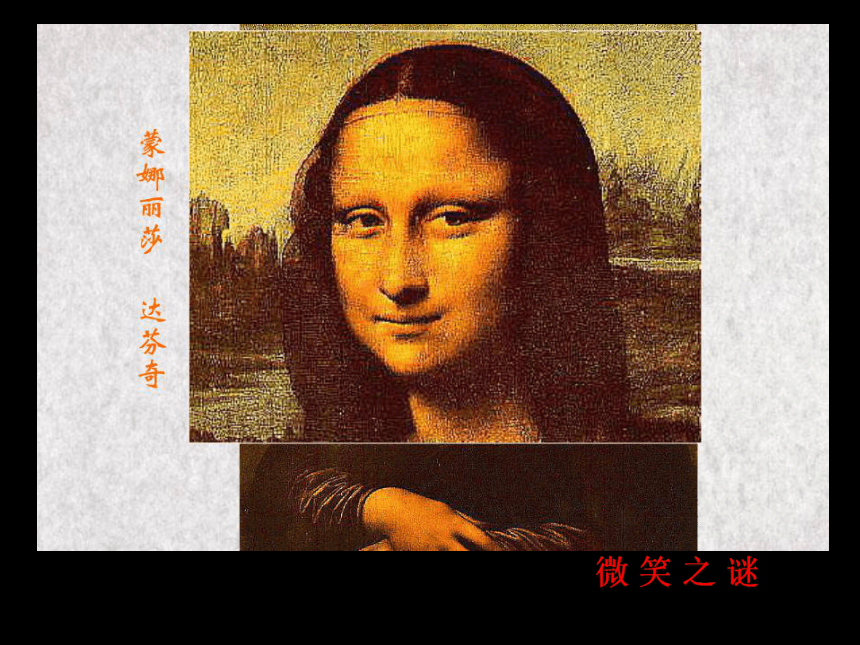

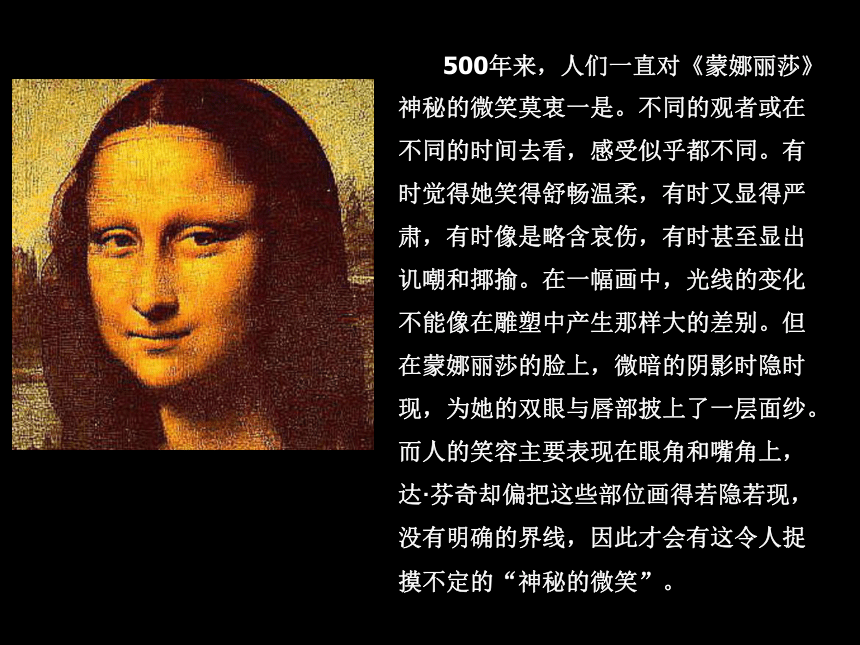

微 笑 之 谜

500年来,人们一直对《蒙娜丽莎》神秘的微笑莫衷一是。不同的观者或在不同的时间去看,感受似乎都不同。有时觉得她笑得舒畅温柔,有时又显得严肃,有时像是略含哀伤,有时甚至显出讥嘲和揶揄。在一幅画中,光线的变化不能像在雕塑中产生那样大的差别。但在蒙娜丽莎的脸上,微暗的阴影时隐时现,为她的双眼与唇部披上了一层面纱。而人的笑容主要表现在眼角和嘴角上,达·芬奇却偏把这些部位画得若隐若现,没有明确的界线,因此才会有这令人捉摸不定的“神秘的微笑”。

几百年来,“微笑”的新解层出不穷。诸如微笑不露皓齿是因原型虽典雅美丽却口齿不齐;原型因爱女夭折,忧郁寡欢,难掩凄楚之态;更有甚者,把蒙娜丽莎从贵妇宝座上推落下来,把原型贬为妓女,故而微笑中带着讥嘲和揶揄。

美国马里兰州的约瑟夫·鲍考夫斯基博士认为:“蒙娜丽莎压根就没笑,她的面部表情很典型地说明她想掩饰自己没长门牙。”

法国里昂的脑外科专家让·雅克·孔代特博士认为蒙娜丽莎刚得过一次中分,请看,她半个脸的肌肉是松弛的,脸歪着所以才显得微笑。

英国医生肯尼思·基友博士相信蒙娜丽莎怀孕了。他的根据是:她的脸上流露出满意的表情,皮肤鲜嫩,双手交叉着放在腹部。

还有一种近乎无稽之谈的说法:她的表情就像吃了苯氨基亚胺似的,显得很陶醉,这是吃完巧克力后人体内产生的一种欢愉激素。这种说法很少有人相信,因为当时还没有巧克力呢。

1993年,加拿大美术史家苏珊·吉鲁公布了一项令人震惊的研究成果。她说蒙娜丽莎那倾倒无数观赏者的口唇,是一个男子裸露的脊背。这一论断既新鲜又荒诞,然而论证是有力的。集画家、雕刻家、建筑师、工程师及科学家等多种才艺于一身的达·芬奇,可谓是个“怪杰”。他喜欢穿粉红色外套,在胡须上毫无顾忌地涂上五颜六色,还常称自己解剖过不下30具死尸。他还是个左撇子,习惯从右到左倒着书写,别人要借助镜子才能读出他写的东西。因此借助镜子亦不失为欣赏者读画的一种方法。旋转90度后从镜中看蒙娜丽莎抿着的笑唇,恰好是一个背部线条分明的结实男性脊背以及左臂和肘部的一角;再说,表现人体美和呼唤人性的觉醒,既是大师的人生哲学,又是他的艺术观。

《蒙娜丽莎》数百年来一直被誉为最名贵的肖像画,60年代估计此画价值已达1亿美元。经过政府允许,从1962年12月14日至1963年3月12日,先后到美国的华盛顿和纽约市展出,轰动了全美国,许多人专程从外地赶来,一睹为快。由于参观的人太多,据说展览会规定每个观众只能在《蒙娜丽莎》画像前面停留3秒钟。以后该画又借到日本展览,轰动的程度更胜于美国,据说每位观众只能看2秒钟。

价值之谜

《最后的晚餐》是基督教新约圣经记载的最重要的事件之一,几乎被所有宗教画 家描绘过。但在达·芬奇为米兰格雷契寺院食堂画《最后的晚餐》之前,所有的画家对画面艺术形象处理都有一个共同的特点:那就是把犹大与众门徒分隔开,画在餐桌的对面,处在孤立被审判的位置上。这是因为画家们对人的内心复杂《最后的晚餐》是基督教新约圣经记载的最重要的事件之一,几乎被所有宗教画 家描绘过。但在达·芬奇为米兰格雷契寺院食堂画《最后的晚餐》之前,所有的画家对画面艺术形象处理都有一个共同的特点:那就是把犹大与众门徒分隔开,画在餐桌的对面,处在孤立被审判的位置上。这是因为画家们对人的内心复杂情感无法表现,从形象上难以区别善恶情感无法表现,从形象上难以区别善恶。

《最后的晚餐》用了4年的时间才完成,作品题材取自圣经故事。犹大向官府告密,基督在即将被捕前,与十二门徒共进晚餐,席间基督镇定地说出了有人出卖他的消息,达·芬奇此作就是基督说出这一句话时的情景。画家通过各种手法,生动地刻画了基督的沉静、安详,以及十二门徒各自不同的姿态、表情。此作传达出丰富的心理内容。

在这幅画上,达·芬奇是这样来构思这一题材的,他对称地设计了两边六个门徒的形体动作:沿着餐桌坐着十二个门徒,形成四组,耶稣坐在餐桌的中央。他在一种悲伤的姿势中摊开了双手,示意门徒中有人出卖了他。大多数门徒在激动中一跃而起,而耶稣的形象却是那么的平静。我们可以看到他明晰的轮廓衬托在背景墙的窗子里,通过窗子,我们看见恬静的景色,湛蓝的天空犹如一只光轮环绕在耶稣的头上。围着耶稣的这六个门徒,处于故事的发生的中心。人物之间互相呼应,彼此联系,感情不是孤立的,这是达·芬奇最重要的、也是最成功的心理描写 因素。古代所谓“多样统一”的美学原则,在达·芬奇的这幅画上得到了空前有效的体现。这幅杰作的艺术成就也正在此处。

在空间与背景的处理上,达·芬奇利用食堂壁面的有限空间,用透视法画出画面的深远感,好像晚餐的场面就发生在这间食堂里。他正确地计算离地透视的距离,使水平线恰好与画中的人物与桌子构成一致,给观众造成心理的错觉,仿佛人们亲眼看见这一幕圣经故事的场面。

抱银鼠的女子

岩间圣母

达芬奇作品

天使报喜

代表作品

毕加索 1881~1973,(立体主义代表)出生在西班牙马拉加(Malaga),长期在法国进行艺术创造活动。是当代西方最有创造性和影响最深远的艺术家之一,立体画派创始人,他和他的画在世界艺术史上占据了不朽的地位。毕加索是位多产画家。据统计,他的作品总计近 37000 件,包括:油画1885 幅,素描7089 幅,版画20000 幅,平版画6121幅。他对二十世纪的艺术史有着浓墨重彩的一笔,人们称他为“人类艺术史上罕见的天才”。

蓝色时期

粉红色时期

立体主义时期

毕加索的一生辉煌之至,他是有史以来第一个活着亲眼看到自己的作品被收藏进卢浮宫的画家。在一次民意调查中,他以40%的高票当选为20世纪最伟大的十位画家之首。

全世界前10幅最高拍卖价的画作里面,毕加索的作品就占据2幅。

青少年時期

七八岁 在父亲(美术教师)指导下画画,14岁进入巴塞罗納的美术学校

12岁完成的素描作品

8岁 完成第一件油画作品《斗牛士》

蓝色时期

毕加索受到在西班牙孤单的旅行与他的朋友卡洛斯·卡萨吉马斯的自杀影响,使得蓝色时期(1901年-1904年)期间的画作常显现出阴郁的感觉。此时期的画作以蓝与蓝绿的色调为主,极少使用温暖的颜色。

《俭朴的一餐》

毕加索 《盲人的晚餐》

自画像

悲剧(穷人们)

粉红色时期

1904年,毕加索在巴黎遇见了一位为雕塑家及艺术家工作的模特费尔南德·奥利弗与其坠入爱河,而开启了玫瑰时期(又名粉红色时期,1904年-1906年)。毕加索受到与费尔南德之间的甜蜜关系影响,而大量使用鲜明、乐观的橘、粉红色系,题材多描绘马戏团的人们、杂技表演者与丑角,这成了毕加索的个人特色之一。而1904年被视为是蓝色时期与玫瑰时期之间的过渡期。

粉红色时期

《杂技演员和年轻的小丑》

《演员》

手持烟斗的男孩

母亲和儿子

1906年毕加索初次看到黑人的雕刻,受到莫大的感动。黑人原始、大胆、强烈的造形,给毕加索很大的刺激。1907年“亚维浓的姑娘们”画作,成为他创造立体派风格的里程碑。毕加索的立体派,基本上不是纯美学的,走向理性的、抽象的,将物体重新构成,组合,带给人更新、更深刻的感受

立体主义时期

亚威侬少女

立体主义时期

毕加索《哭泣的女人》

毕加索仅以一些散乱而紧

凑的线条、剧烈变化着的粗犷的颜色和挺直有力的笔触轻而易举地表现出来。女人的面部因无法控制的情绪而痉挛,悲愤的大眼和前额颠倒支离,眼睫毛是齿轮般的,眉毛是倒悬的锯齿般的,特别是那引人注目的嘴唇和牙齿之间凄凉的蓝白色域上,由于悲伤而破碎;她面色忽黄忽紫,浸透着墨绿的苦涩;她长着钢丝般的头发,头顶的帽子红得让人心焦;她用手撕着自己的脸,泪如雨注,声嘶力竭地放声大哭,哭得使人憋闷、心烦意乱。扭曲和断裂的,不只是一种线条的表现方式,更是极度痛苦的心灵

《三个音乐家》

格尔尼卡

画面形象 动作表情 象征意义

牛 冷漠蔑视

马 仰头嘶鸣

母亲 仰天痛哭

战士 死不瞑目

灯 锯齿状的光芒

举灯的女人 举灯,惊慌

跳楼的人 惊恐坠楼

奔跑的女人 奔跑,惊恐

《格尔尼卡画面形象分析》

残暴的法西斯

痛苦的人民

1937年4月26 日德国法西斯的飞机对西班牙小镇格尔尼卡进行狂轰滥炸,杀害了数千名无辜者 。画家毕加索义愤填膺,激情创作了这样一幅画,用来痛斥和揭露法西斯的暴行。

《格尓尼卡》赏析 历史背景

这幅作品结合立体主义、现实主义和超现实主义风格表现痛苦、受难和兽性,画中右边有一个妇女举手从着火的屋上掉下来,另一个妇女冲向画中心;左边一个母亲与一个死孩;地上有一个战士的尸体,他一手握剑,剑旁是一朵正在生长着的鲜花;画中央是一匹老马,为一根由上而下的长矛刺杀,左边有一头举首顾盼的站着的牛,牛头与马头之间是一只举头张喙的鸟;上边右面有一从窗口斜伸进的手臂,手中掌着一盏灯,发出强光,照耀着这个血腥的场面。全画用黑、白与灰色画成。这幅画描绘了西班牙小镇格尔尼卡遭德军飞机轰炸后的惨状。 第二次世界大战期间,德国的将领和士兵经常出入于巴黎的毕加索艺术馆,争相观看毕加索的艺术。可是这些不速之客受到了冷淡的接待。有一次,在艺术馆的出口处,毕加索发给每个德国军人一幅他的油画《格尔尼卡》的复制品。

《格尔尼卡》这幅当代杰出的历史画作品综合了各种艺术手法,然而这些均服从于主题的开发和表现,那就是对战争中人民的深切同情以及对把他们推入痛苦和死亡 深渊的罪行的仇恨,从而使这幅画超越了对个别地区表达悲悯情怀的局限,成为人类抗议一切非人道暴行的普遍象征。

毕 加 索 陶 艺 作 品

毕加索是位艺术天才,他在许多艺术领域都有所涉猎和试验。比如陶艺,从这些作品中不难发现,毕加索从非洲艺术中获得创作灵感。作品具有非凡的艺术想象力和创造力.

我第一张素描,根本都进不了儿童画展。我缺乏儿童的笨拙与纯真。七岁,我就可以画学院式的素描。巨細靡遺,颇为精确,连我自己都觉得惊讶。

我穷一生的时间,去学习象小孩子那样画画。

天才與[yú]兒童

毕加索语录

作业:

尝试从题材,技法等方面分析两位画家的艺术风格。(写300百字)

同时期画家作品欣赏

马蒂斯(野兽派)

含蓄草(油画)

画家一反文艺复兴以来的写实传统,以单纯的线条和色彩构成画面,展示了一个极富装饰性的世界。

他以鲜明、大胆的色彩而著名。

拓展

同时期画家作品欣赏

蒙克(表现主义)

用对比强烈的线条、色块、简洁概括夸张的造型,抒发自己的感受和情绪。

呐喊(油画)

同时期画家作品欣赏

蒙德里安(风格派)

使用更基本的元素直线、直角、三原色和无彩色来表现抽象的画面。

红黄蓝构成

同时期画家作品欣赏

米罗(超现实主义)

米罗用一种近似于抽象的语言来表现内心感受。在它的作品中会有象征的符号和简化的形象,使作品带有一种自由的抽象感,也有儿童般的天真气息。

达芬奇

毕加索

列奥纳多·达·芬奇(1452年4月15日-1519年5月2日),达·芬奇在少年时已显露艺术天赋,15岁左右到佛罗伦萨拜师学艺,师从韦罗基奥,逐步成长为具有科学素养的画家、雕刻家。同时是军事工程师和

建筑师。达·芬奇思想深邃,学识渊博,擅长绘画、雕刻、发明、建筑,通晓数学、生物学、物理学、天文学、地质学等学科,是人类历史上少见的全才。现代学者称他为“文艺复兴时期最完美的代表”。其最大的成就是绘画,他的杰作《蒙娜丽莎》和《最后的晚餐》等作品,体现了他精湛的艺术造诣。达芬奇创造了空气透视法(《蒙娜丽莎》),空气透视法是透视法的一种,表现为借助空气对视觉产生的阻隔作用,物体距离越远,形象就描绘得越模糊;或一定距离后物体偏蓝,越远越偏色越重。其艺术实践和科学探索精神对后代产生了重大而深远的影响与米开朗基罗和拉斐尔并称文艺复兴三杰。小行星3000被命名为“列奥纳多”。

观察细致入微,形象严谨细腻,自然生动,极其写实逼真。把女性的美生动的完美的刻画了出来,是这一时期女性美的典范。体现了画家精湛的艺术造诣。

古典的写实风格:

救世主

蒙娜丽莎

《蒙娜丽莎》她到底是谁?

《蒙娜丽莎》现为法国巴黎罗浮宫的镇馆之宝。有关画中女子真实身份,学术界和民间流传着多种说法。

有人说,画中人是当时佛罗伦萨一名名妓;也有人说,她是达芬奇的母亲;还有人说,蒙娜丽莎并无原型,是结合了画家心中完美特征的理想女性典型。

还有一种观点认为,达芬奇是一名同性恋,《蒙娜丽莎》是他的女版自画像。美国专家莉莲·施瓦茨利用电脑,对比《蒙娜丽莎》和达芬奇一幅自画像,发现多处相似之处。

500多年来历史学家们一直为达·芬奇名画《蒙娜丽莎》的原型众说纷纭,争论不休。最近,意大利佛罗伦萨市一位普通教师吉乌塞普·帕兰蒂又提出了新的说法,蒙娜丽莎是一位有5个孩子的“家庭主妇”。

据英国《每日电讯报》1日报道,帕兰蒂对佛罗伦萨市档案进行了长达25年的研究,而后得出一个结论:《蒙娜丽莎》原型是达·芬奇父亲一位朋友的妻子丽莎·格拉迪尼,她是一名有5个子女的家庭主妇。

据帕兰蒂考证,丽莎在1495年16岁时嫁给佛罗伦萨丝绸商人弗兰西斯科·吉奥康杜,而吉奥康杜则是达·芬奇父亲皮耶罗的好友兼邻居。丽莎是吉奥康杜的第二任妻子。这对夫妻的感情很好,育有5个子女。吉奥康杜在自己的遗嘱中称,丽莎是他“心爱的”和“忠实的”的妻子。帕兰蒂认为,《蒙娜丽莎》的画像完成于丽莎24岁那年。达·芬奇的父亲安排了一切,自己花钱让儿子为朋友的妻子画了这幅画。当时达·芬奇正被一场财务纠纷所困扰。他的父亲大概想通过这种方式来帮助自己的儿子。

微 笑 之 谜

500年来,人们一直对《蒙娜丽莎》神秘的微笑莫衷一是。不同的观者或在不同的时间去看,感受似乎都不同。有时觉得她笑得舒畅温柔,有时又显得严肃,有时像是略含哀伤,有时甚至显出讥嘲和揶揄。在一幅画中,光线的变化不能像在雕塑中产生那样大的差别。但在蒙娜丽莎的脸上,微暗的阴影时隐时现,为她的双眼与唇部披上了一层面纱。而人的笑容主要表现在眼角和嘴角上,达·芬奇却偏把这些部位画得若隐若现,没有明确的界线,因此才会有这令人捉摸不定的“神秘的微笑”。

几百年来,“微笑”的新解层出不穷。诸如微笑不露皓齿是因原型虽典雅美丽却口齿不齐;原型因爱女夭折,忧郁寡欢,难掩凄楚之态;更有甚者,把蒙娜丽莎从贵妇宝座上推落下来,把原型贬为妓女,故而微笑中带着讥嘲和揶揄。

美国马里兰州的约瑟夫·鲍考夫斯基博士认为:“蒙娜丽莎压根就没笑,她的面部表情很典型地说明她想掩饰自己没长门牙。”

法国里昂的脑外科专家让·雅克·孔代特博士认为蒙娜丽莎刚得过一次中分,请看,她半个脸的肌肉是松弛的,脸歪着所以才显得微笑。

英国医生肯尼思·基友博士相信蒙娜丽莎怀孕了。他的根据是:她的脸上流露出满意的表情,皮肤鲜嫩,双手交叉着放在腹部。

还有一种近乎无稽之谈的说法:她的表情就像吃了苯氨基亚胺似的,显得很陶醉,这是吃完巧克力后人体内产生的一种欢愉激素。这种说法很少有人相信,因为当时还没有巧克力呢。

1993年,加拿大美术史家苏珊·吉鲁公布了一项令人震惊的研究成果。她说蒙娜丽莎那倾倒无数观赏者的口唇,是一个男子裸露的脊背。这一论断既新鲜又荒诞,然而论证是有力的。集画家、雕刻家、建筑师、工程师及科学家等多种才艺于一身的达·芬奇,可谓是个“怪杰”。他喜欢穿粉红色外套,在胡须上毫无顾忌地涂上五颜六色,还常称自己解剖过不下30具死尸。他还是个左撇子,习惯从右到左倒着书写,别人要借助镜子才能读出他写的东西。因此借助镜子亦不失为欣赏者读画的一种方法。旋转90度后从镜中看蒙娜丽莎抿着的笑唇,恰好是一个背部线条分明的结实男性脊背以及左臂和肘部的一角;再说,表现人体美和呼唤人性的觉醒,既是大师的人生哲学,又是他的艺术观。

《蒙娜丽莎》数百年来一直被誉为最名贵的肖像画,60年代估计此画价值已达1亿美元。经过政府允许,从1962年12月14日至1963年3月12日,先后到美国的华盛顿和纽约市展出,轰动了全美国,许多人专程从外地赶来,一睹为快。由于参观的人太多,据说展览会规定每个观众只能在《蒙娜丽莎》画像前面停留3秒钟。以后该画又借到日本展览,轰动的程度更胜于美国,据说每位观众只能看2秒钟。

价值之谜

《最后的晚餐》是基督教新约圣经记载的最重要的事件之一,几乎被所有宗教画 家描绘过。但在达·芬奇为米兰格雷契寺院食堂画《最后的晚餐》之前,所有的画家对画面艺术形象处理都有一个共同的特点:那就是把犹大与众门徒分隔开,画在餐桌的对面,处在孤立被审判的位置上。这是因为画家们对人的内心复杂《最后的晚餐》是基督教新约圣经记载的最重要的事件之一,几乎被所有宗教画 家描绘过。但在达·芬奇为米兰格雷契寺院食堂画《最后的晚餐》之前,所有的画家对画面艺术形象处理都有一个共同的特点:那就是把犹大与众门徒分隔开,画在餐桌的对面,处在孤立被审判的位置上。这是因为画家们对人的内心复杂情感无法表现,从形象上难以区别善恶情感无法表现,从形象上难以区别善恶。

《最后的晚餐》用了4年的时间才完成,作品题材取自圣经故事。犹大向官府告密,基督在即将被捕前,与十二门徒共进晚餐,席间基督镇定地说出了有人出卖他的消息,达·芬奇此作就是基督说出这一句话时的情景。画家通过各种手法,生动地刻画了基督的沉静、安详,以及十二门徒各自不同的姿态、表情。此作传达出丰富的心理内容。

在这幅画上,达·芬奇是这样来构思这一题材的,他对称地设计了两边六个门徒的形体动作:沿着餐桌坐着十二个门徒,形成四组,耶稣坐在餐桌的中央。他在一种悲伤的姿势中摊开了双手,示意门徒中有人出卖了他。大多数门徒在激动中一跃而起,而耶稣的形象却是那么的平静。我们可以看到他明晰的轮廓衬托在背景墙的窗子里,通过窗子,我们看见恬静的景色,湛蓝的天空犹如一只光轮环绕在耶稣的头上。围着耶稣的这六个门徒,处于故事的发生的中心。人物之间互相呼应,彼此联系,感情不是孤立的,这是达·芬奇最重要的、也是最成功的心理描写 因素。古代所谓“多样统一”的美学原则,在达·芬奇的这幅画上得到了空前有效的体现。这幅杰作的艺术成就也正在此处。

在空间与背景的处理上,达·芬奇利用食堂壁面的有限空间,用透视法画出画面的深远感,好像晚餐的场面就发生在这间食堂里。他正确地计算离地透视的距离,使水平线恰好与画中的人物与桌子构成一致,给观众造成心理的错觉,仿佛人们亲眼看见这一幕圣经故事的场面。

抱银鼠的女子

岩间圣母

达芬奇作品

天使报喜

代表作品

毕加索 1881~1973,(立体主义代表)出生在西班牙马拉加(Malaga),长期在法国进行艺术创造活动。是当代西方最有创造性和影响最深远的艺术家之一,立体画派创始人,他和他的画在世界艺术史上占据了不朽的地位。毕加索是位多产画家。据统计,他的作品总计近 37000 件,包括:油画1885 幅,素描7089 幅,版画20000 幅,平版画6121幅。他对二十世纪的艺术史有着浓墨重彩的一笔,人们称他为“人类艺术史上罕见的天才”。

蓝色时期

粉红色时期

立体主义时期

毕加索的一生辉煌之至,他是有史以来第一个活着亲眼看到自己的作品被收藏进卢浮宫的画家。在一次民意调查中,他以40%的高票当选为20世纪最伟大的十位画家之首。

全世界前10幅最高拍卖价的画作里面,毕加索的作品就占据2幅。

青少年時期

七八岁 在父亲(美术教师)指导下画画,14岁进入巴塞罗納的美术学校

12岁完成的素描作品

8岁 完成第一件油画作品《斗牛士》

蓝色时期

毕加索受到在西班牙孤单的旅行与他的朋友卡洛斯·卡萨吉马斯的自杀影响,使得蓝色时期(1901年-1904年)期间的画作常显现出阴郁的感觉。此时期的画作以蓝与蓝绿的色调为主,极少使用温暖的颜色。

《俭朴的一餐》

毕加索 《盲人的晚餐》

自画像

悲剧(穷人们)

粉红色时期

1904年,毕加索在巴黎遇见了一位为雕塑家及艺术家工作的模特费尔南德·奥利弗与其坠入爱河,而开启了玫瑰时期(又名粉红色时期,1904年-1906年)。毕加索受到与费尔南德之间的甜蜜关系影响,而大量使用鲜明、乐观的橘、粉红色系,题材多描绘马戏团的人们、杂技表演者与丑角,这成了毕加索的个人特色之一。而1904年被视为是蓝色时期与玫瑰时期之间的过渡期。

粉红色时期

《杂技演员和年轻的小丑》

《演员》

手持烟斗的男孩

母亲和儿子

1906年毕加索初次看到黑人的雕刻,受到莫大的感动。黑人原始、大胆、强烈的造形,给毕加索很大的刺激。1907年“亚维浓的姑娘们”画作,成为他创造立体派风格的里程碑。毕加索的立体派,基本上不是纯美学的,走向理性的、抽象的,将物体重新构成,组合,带给人更新、更深刻的感受

立体主义时期

亚威侬少女

立体主义时期

毕加索《哭泣的女人》

毕加索仅以一些散乱而紧

凑的线条、剧烈变化着的粗犷的颜色和挺直有力的笔触轻而易举地表现出来。女人的面部因无法控制的情绪而痉挛,悲愤的大眼和前额颠倒支离,眼睫毛是齿轮般的,眉毛是倒悬的锯齿般的,特别是那引人注目的嘴唇和牙齿之间凄凉的蓝白色域上,由于悲伤而破碎;她面色忽黄忽紫,浸透着墨绿的苦涩;她长着钢丝般的头发,头顶的帽子红得让人心焦;她用手撕着自己的脸,泪如雨注,声嘶力竭地放声大哭,哭得使人憋闷、心烦意乱。扭曲和断裂的,不只是一种线条的表现方式,更是极度痛苦的心灵

《三个音乐家》

格尔尼卡

画面形象 动作表情 象征意义

牛 冷漠蔑视

马 仰头嘶鸣

母亲 仰天痛哭

战士 死不瞑目

灯 锯齿状的光芒

举灯的女人 举灯,惊慌

跳楼的人 惊恐坠楼

奔跑的女人 奔跑,惊恐

《格尔尼卡画面形象分析》

残暴的法西斯

痛苦的人民

1937年4月26 日德国法西斯的飞机对西班牙小镇格尔尼卡进行狂轰滥炸,杀害了数千名无辜者 。画家毕加索义愤填膺,激情创作了这样一幅画,用来痛斥和揭露法西斯的暴行。

《格尓尼卡》赏析 历史背景

这幅作品结合立体主义、现实主义和超现实主义风格表现痛苦、受难和兽性,画中右边有一个妇女举手从着火的屋上掉下来,另一个妇女冲向画中心;左边一个母亲与一个死孩;地上有一个战士的尸体,他一手握剑,剑旁是一朵正在生长着的鲜花;画中央是一匹老马,为一根由上而下的长矛刺杀,左边有一头举首顾盼的站着的牛,牛头与马头之间是一只举头张喙的鸟;上边右面有一从窗口斜伸进的手臂,手中掌着一盏灯,发出强光,照耀着这个血腥的场面。全画用黑、白与灰色画成。这幅画描绘了西班牙小镇格尔尼卡遭德军飞机轰炸后的惨状。 第二次世界大战期间,德国的将领和士兵经常出入于巴黎的毕加索艺术馆,争相观看毕加索的艺术。可是这些不速之客受到了冷淡的接待。有一次,在艺术馆的出口处,毕加索发给每个德国军人一幅他的油画《格尔尼卡》的复制品。

《格尔尼卡》这幅当代杰出的历史画作品综合了各种艺术手法,然而这些均服从于主题的开发和表现,那就是对战争中人民的深切同情以及对把他们推入痛苦和死亡 深渊的罪行的仇恨,从而使这幅画超越了对个别地区表达悲悯情怀的局限,成为人类抗议一切非人道暴行的普遍象征。

毕 加 索 陶 艺 作 品

毕加索是位艺术天才,他在许多艺术领域都有所涉猎和试验。比如陶艺,从这些作品中不难发现,毕加索从非洲艺术中获得创作灵感。作品具有非凡的艺术想象力和创造力.

我第一张素描,根本都进不了儿童画展。我缺乏儿童的笨拙与纯真。七岁,我就可以画学院式的素描。巨細靡遺,颇为精确,连我自己都觉得惊讶。

我穷一生的时间,去学习象小孩子那样画画。

天才與[yú]兒童

毕加索语录

作业:

尝试从题材,技法等方面分析两位画家的艺术风格。(写300百字)

同时期画家作品欣赏

马蒂斯(野兽派)

含蓄草(油画)

画家一反文艺复兴以来的写实传统,以单纯的线条和色彩构成画面,展示了一个极富装饰性的世界。

他以鲜明、大胆的色彩而著名。

拓展

同时期画家作品欣赏

蒙克(表现主义)

用对比强烈的线条、色块、简洁概括夸张的造型,抒发自己的感受和情绪。

呐喊(油画)

同时期画家作品欣赏

蒙德里安(风格派)

使用更基本的元素直线、直角、三原色和无彩色来表现抽象的画面。

红黄蓝构成

同时期画家作品欣赏

米罗(超现实主义)

米罗用一种近似于抽象的语言来表现内心感受。在它的作品中会有象征的符号和简化的形象,使作品带有一种自由的抽象感,也有儿童般的天真气息。