6-2《再别康桥》课件(共35张PPT) 统编版高中语文选择性必修下册

文档属性

| 名称 | 6-2《再别康桥》课件(共35张PPT) 统编版高中语文选择性必修下册 |  | |

| 格式 | pptx | ||

| 文件大小 | 5.3MB | ||

| 资源类型 | 教案 | ||

| 版本资源 | 通用版 | ||

| 科目 | 语文 | ||

| 更新时间 | 2024-09-14 22:27:01 | ||

图片预览

文档简介

(共35张PPT)

语文

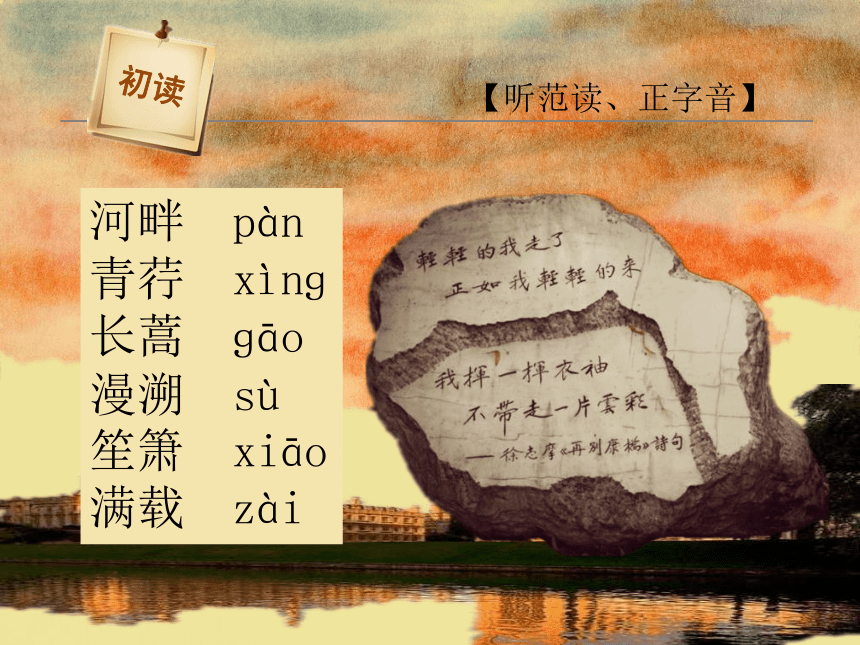

初读

【听范读、正字音】

河畔 pàn

青荇 xìnɡ

长蒿 ɡāo 漫溯 sù

笙箫 xiāo

满载 zài

初读

全诗以离别康桥时的感情起伏为线索,抒发了对康桥依依惜别的深情。

【整体感悟】

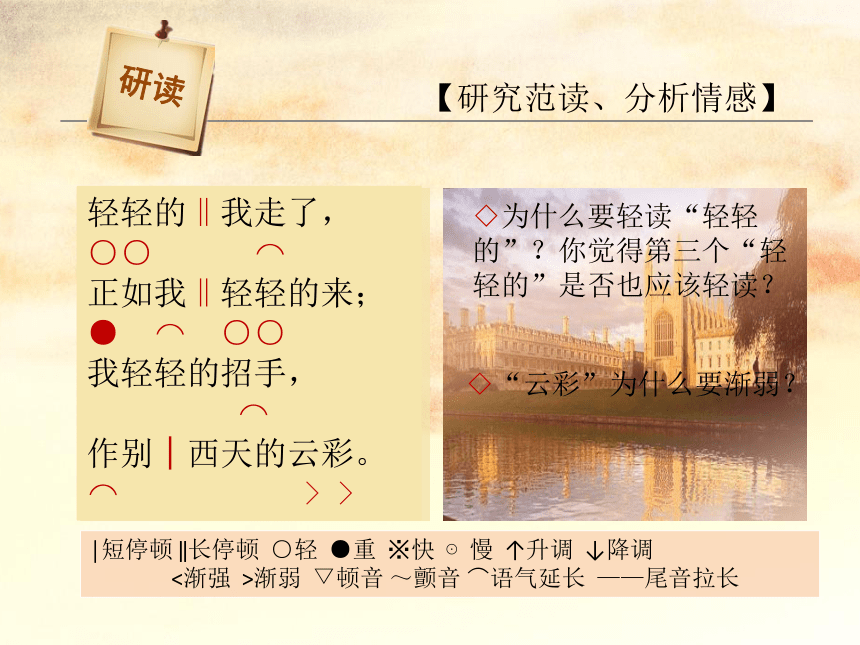

研读

【研究范读、分析情感】

轻 轻 的我 走 了 ,

○ ○ ⌒

正 如 我轻 轻 的 来 ;

● ⌒ ○ ○

我 轻 轻 的 招 手 ,

⌒

作 别西 天 的 云 彩 。

⌒ > >

│短停顿 ‖长停顿 ○轻 ●重 ※快 ⊙慢 ↑升调 ↓降调

<渐强 >渐弱 ▽顿音 ~颤音 ⌒语气延长 ——尾音拉长

◇为什么要轻读“轻轻的”?你觉得第三个“轻轻的”是否也应该轻读?

◇“云彩”为什么要渐弱?

轻轻的‖我走了,

○○ ⌒

正如我‖轻轻的来;

● ⌒ ○○

我轻轻的招手,

⌒

作别│西天的云彩。

⌒ > >

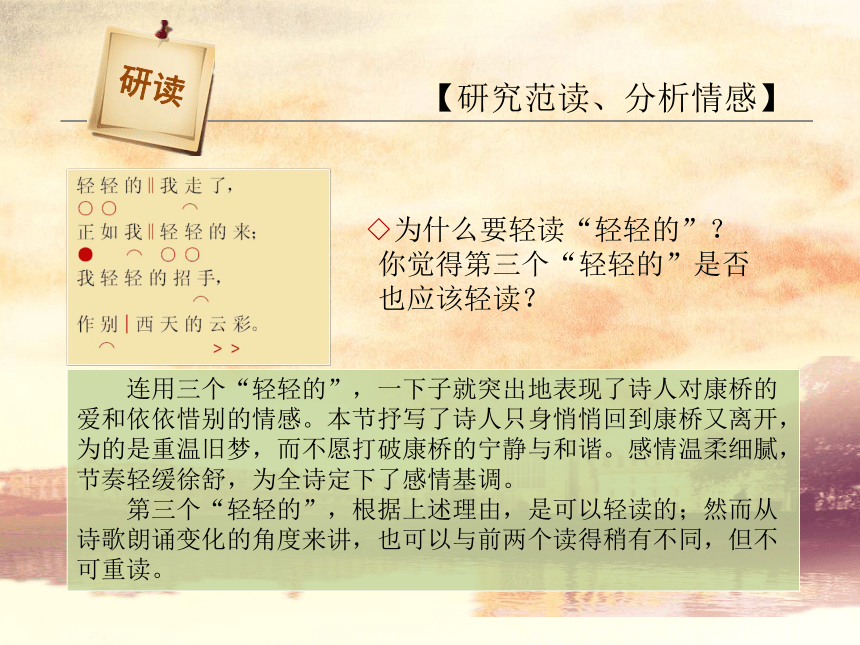

研读

【研究范读、分析情感】

◇为什么要轻读“轻轻的”?

你觉得第三个“轻轻的”是否

也应该轻读?

连用三个“轻轻的”,一下子就突出地表现了诗人对康桥的爱和依依惜别的情感。本节抒写了诗人只身悄悄回到康桥又离开,为的是重温旧梦,而不愿打破康桥的宁静与和谐。感情温柔细腻,节奏轻缓徐舒,为全诗定下了感情基调。

第三个“轻轻的”,根据上述理由,是可以轻读的;然而从诗歌朗诵变化的角度来讲,也可以与前两个读得稍有不同,但不可重读。

研读

【研究范读、分析情感】

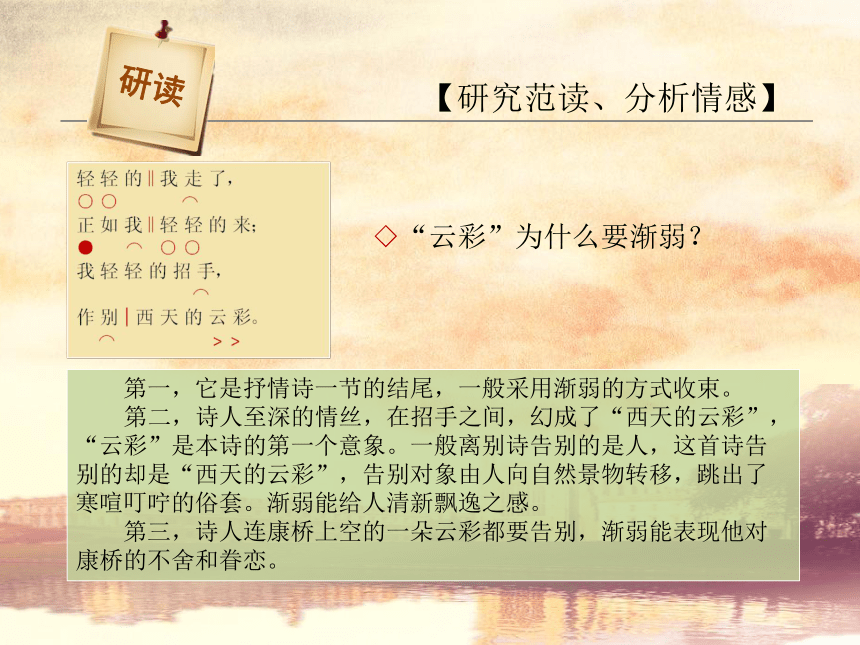

◇“云彩”为什么要渐弱?

第一,它是抒情诗一节的结尾,一般采用渐弱的方式收束。

第二,诗人至深的情丝,在招手之间,幻成了“西天的云彩”,“云彩”是本诗的第一个意象。一般离别诗告别的是人,这首诗告别的却是“西天的云彩”,告别对象由人向自然景物转移,跳出了寒喧叮咛的俗套。渐弱能给人清新飘逸之感。

第三,诗人连康桥上空的一朵云彩都要告别,渐弱能表现他对康桥的不舍和眷恋。

研读

【研究范读、分析情感】

那河畔的金柳,

是夕阳中的新娘;

●●

波光里的艳影,

⌒

在我的心头荡漾。

~ ⊙

│短停顿 ‖长停顿 ○轻 ●重 ※快 ⊙慢 ↑升调 ↓降调

<渐强 >渐弱 ▽顿音 ~颤音 ⌒语气延长 ——尾音拉长

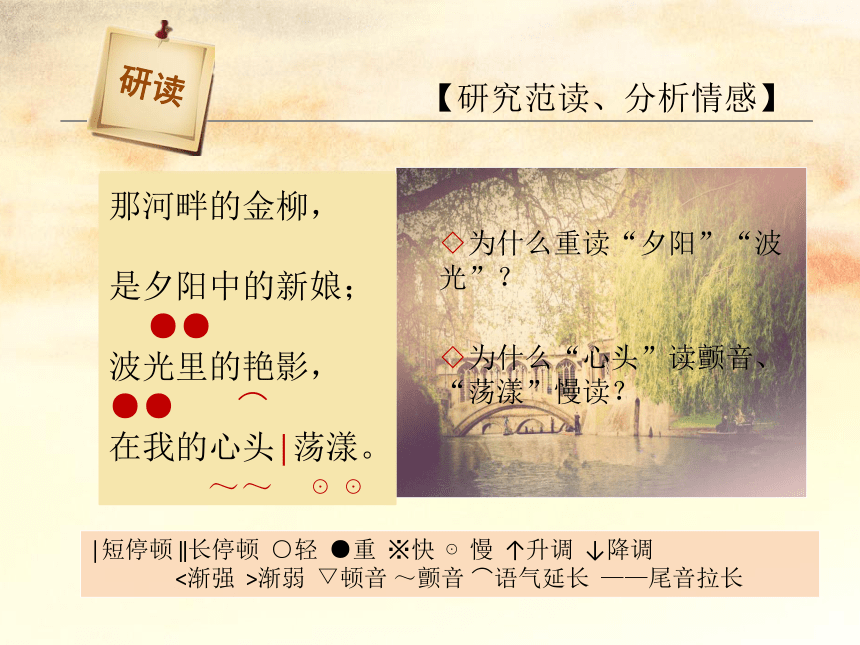

◇为什么重读“夕阳”“波光”?

◇为什么“心头”读颤音、“荡漾”慢读?

那河畔的金柳,

是夕阳中的新娘;

●●

波光里的艳影,

●● ⌒

在我的心头│荡漾。

~~ ⊙⊙

研读

【研究范读、分析情感】

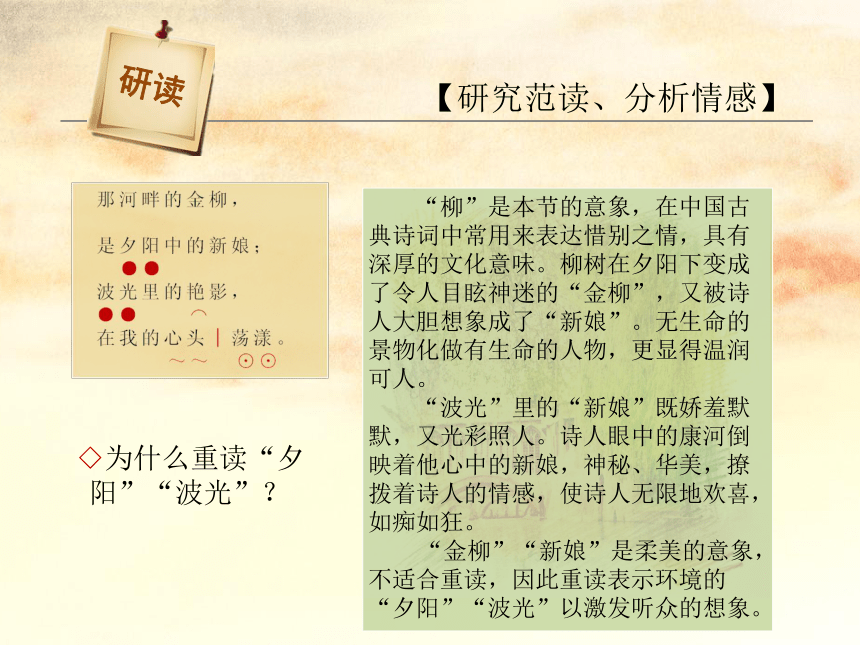

◇为什么重读“夕

阳”“波光”?

“柳”是本节的意象,在中国古典诗词中常用来表达惜别之情,具有深厚的文化意味。柳树在夕阳下变成了令人目眩神迷的“金柳”,又被诗人大胆想象成了“新娘”。无生命的景物化做有生命的人物,更显得温润可人。

“波光”里的“新娘”既娇羞默默,又光彩照人。诗人眼中的康河倒映着他心中的新娘,神秘、华美,撩拨着诗人的情感,使诗人无限地欢喜,如痴如狂。

“金柳”“新娘”是柔美的意象,不适合重读,因此重读表示环境的“夕阳”“波光”以激发听众的想象。

研读

【研究范读、分析情感】

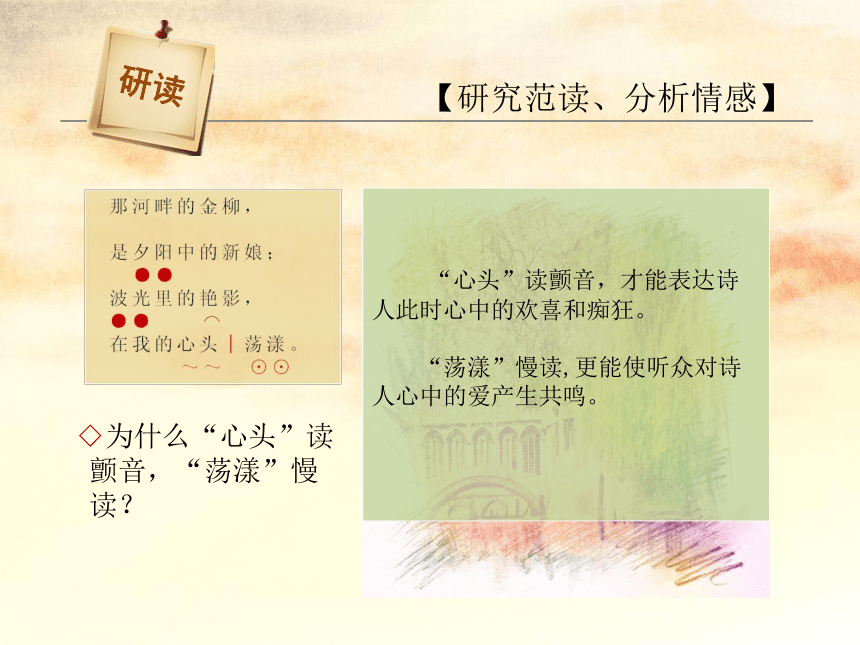

◇为什么“心头”读

颤音,“荡漾”慢

读?

“心头”读颤音,才能表达诗人此时心中的欢喜和痴狂。

“荡漾”慢读,更能使听众对诗人心中的爱产生共鸣。

研读

【研究范读、分析情感】

软泥上的青荇,

油油的在水底招摇

在康河的柔波里,

我甘心 做一条水草!

│短停顿 ‖长停顿 ○轻 ●重 ※快 ⊙慢 ↑升调 ↓降调

<渐强 >渐弱 ▽顿音 ~颤音 ⌒语气延长 ——尾音拉长

软泥上的青荇,

油油的│在水底招摇;

○○○ ⌒⌒

在康河的柔波里,

●●

我甘心│做一条水草!

●●

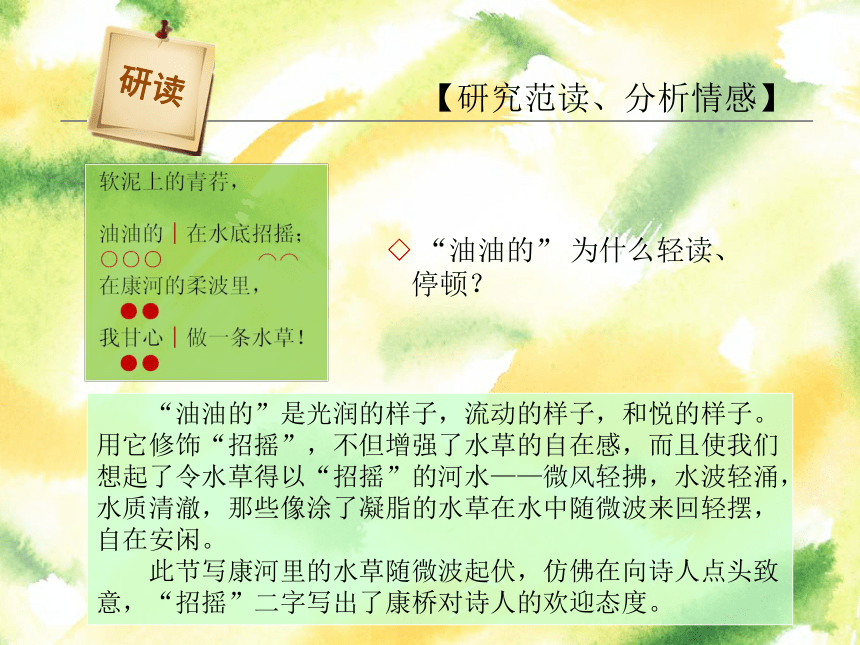

◇“油油的”为什么轻读、停顿?

◇“康河”“甘心”为什么重读?

◇将“做一条水草”慢读渐弱或语气延长,可以吗?

研读

【研究范读、分析情感】

◇ “油油的” 为什么轻读、

停顿?

“油油的”是光润的样子,流动的样子,和悦的样子。用它修饰“招摇”,不但增强了水草的自在感,而且使我们想起了令水草得以“招摇”的河水——微风轻拂,水波轻涌,水质清澈,那些像涂了凝脂的水草在水中随微波来回轻摆,自在安闲。

此节写康河里的水草随微波起伏,仿佛在向诗人点头致意,“招摇”二字写出了康桥对诗人的欢迎态度。

研读

【研究范读、分析情感】

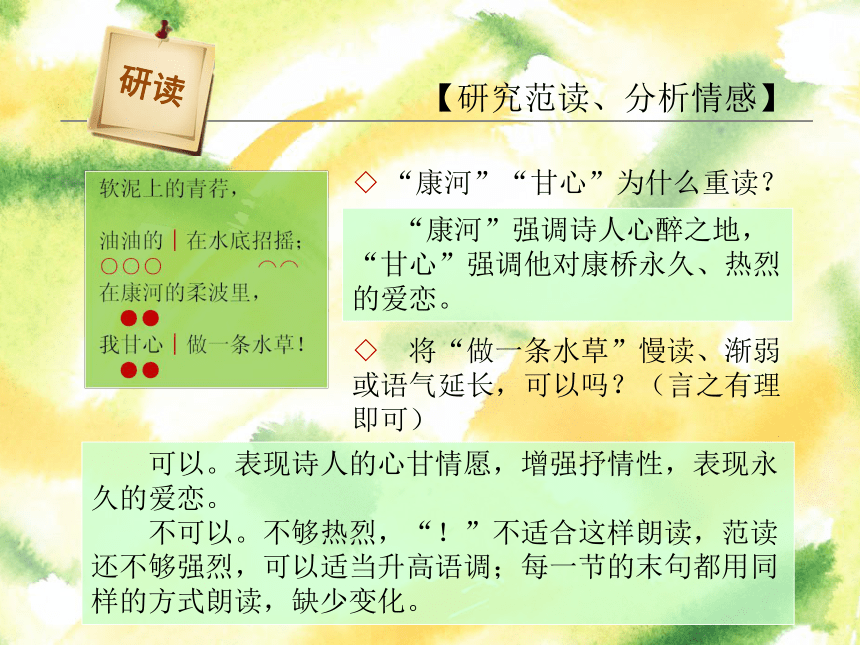

◇ “康河”“甘心”为什么重读?

“康河”强调诗人心醉之地,“甘心”强调他对康桥永久、热烈的爱恋。

◇ 将“做一条水草”慢读、渐弱或语气延长,可以吗?(言之有理即可)

可以。表现诗人的心甘情愿,增强抒情性,表现永久的爱恋。

不可以。不够热烈,“!”不适合这样朗读,范读还不够强烈,可以适当升高语调;每一节的末句都用同样的方式朗读,缺少变化。

研读

【研究范读、分析情感】

│短停顿 ‖长停顿 ○轻 ●重 ※快 ⊙慢 ↑升调 ↓降调

<渐强 >渐弱 ▽顿音 ~颤音 ⌒语气延长 ——尾音拉长

那榆阴下的一潭,

不是清泉,是天上虹

揉碎在浮藻间,

沉淀着彩虹似的梦。

◇为什么后两句的轻重

缓急要这样处理?

◇为什么重读“不是”

“是”?

那榆阴下的一潭,

不是清泉,是天上虹

●● ※●

揉碎在浮藻间,

⌒⌒ ●●——

沉淀着彩虹似的梦。

○○ ▽

研读

【研究范读、分析情感】

第四节是全诗的转折点,运用了虚实结合的手法,“实”是景物的描写,“虚”是象征手法的运用。

一潭水很清澈,霞光倒映下来,一片红光,是实写;紧接着红光被揉碎,沉淀着梦,是虚写。

“不是”“是”,正是本节的虚实结合之处,是本节的转折点,亦是全诗的转折关键之处。

◇为什么重读“不是”“是”?

研读

【研究范读、分析情感】

这一句诗描绘的是潭水上漂浮着很多水藻,挡住了一部分霞光,零零碎碎的,有的红,有的绿,好像柔水一般。这个“揉”字要读得语气延长,更能让听众想象出“柔水一般”的景象。

虹与梦的奇异的意象,写出了潭水的静美,并融情入景,营造出一种惹人无限遐想的意境;“虹”是梦想的象征,因浮藻的遮挡,虹被揉碎了,自己的梦想遇到了阻隔破灭了。重读、顿音是为了强调。

梦想破灭了,只能“沉淀”下来。轻读“沉淀”,体现诗人的无奈。本节是全诗的转折点,情感的转折、复杂通过朗诵来表现,便是轻重缓急的交织。

◇为什么后两句的轻重缓急要这样处理?

研读

【研究范读、分析情感】

│短停顿 ‖长停顿 ○轻 ●重 ※快 ⊙慢 ↑升调 ↓降调

<渐强 >渐弱 ▽顿音 ~颤音 ⌒语气延长 ——尾音拉长

寻梦?撑一支长篙,

向青草更青处漫溯,

满载一船星辉,

在星辉斑斓里放歌。

◇为什么重读“更”“满

载”“斑斓”“放”?

◇为什么节奏越来越快?

※寻梦?撑一支长篙,

※向青草更青处漫溯,

●

※ ※满载一船星辉,

●●

※※在星辉斑斓里放歌。

● ● ●

研读

【研究范读、分析情感】

从第二节的视金柳为新娘,写出对康桥的无限欢喜和眷恋,到第三节的愿做一条水草,和康河的柔波融为一体,写出诗人对康桥的永久爱恋,再到第四节的诗人心中的梦,最后到第五节的寻梦,在星辉斑斓里放歌。诗人对康桥的情感是一步步增强的。

本节紧承上节诗意,对“梦”加以引申,向诗意纵深处开掘。这里的“梦”,是对过去留学生活的真实写照,暗含了对逝去的康桥生活的无限留恋之情。诗人接着梦的出现,进入了另外一个意境,抒写梦的追寻。这时,诗人对康桥的迷恋之情达到了高潮。

◇为什么节奏越

来越快?

研读

【研究范读、分析情感】

重读的几个字恰恰表现了诗人追寻梦想的决心,对往昔生活的回忆、留恋。

他在康桥生活了两年,那时他追逐自己的理想。

“一船星辉”比喻那时的生活,“满载”强调当时生活的充实,对明天怀抱着希望。

◇为什么重读“更”

“满载”“斑斓”

“放”?

研读

【研究范读、分析情感】

│短停顿 ‖长停顿 ○轻 ●重 ※快 ⊙慢 ↑升调 ↓降调

<渐强 >渐弱 ▽顿音 ~颤音 ⌒语气延长 ——尾音拉长

但 我不能放歌,

悄悄 是别离的笙箫;

夏虫也为我沉默,

沉默 是今晚的康桥!

◇ “笙箫”“康桥”为

什么用颤音?

◇“但” “沉默”为什

么做长停顿?

◇ 第三句为什么渐强?

但‖我不能放歌,

●●

悄悄│是别离的笙箫;

⌒⌒ ~~

<夏虫也为我沉默,

——

沉默‖是今晚的康桥!

~~

研读

【研究范读、分析情感】

在这一节诗人的思路急转,由幻想回到现实。 想到今晚就要和康桥离别,离情别绪不禁涌上心头,这一节诗集中表现了离别的惆怅。消失的梦已经无法追回了,他已不能放歌,只能悄悄地吹奏别离的笙萧,在沉默中体味别离的惆怅。

◇“但” “沉默”为什 么做

长停顿?

研读

【研究范读、分析情感】

“笙箫”本不应该是“悄悄”的,“悄悄的别离”营造的是一种寂然无声的寂静氛围,与离别放歌正好相反;往日欢愉的康桥,今晚也无语,一切的一切都为诗人的离去而归于寂然。颤音能将诗人静思默想的心境推向极致,引起共鸣。

◇“笙箫”“康桥”为什么

用颤音?

研读

【研究范读、分析情感】

诗境沉浸于寂然,就连夏虫似乎也体会到了离别之情,也为他保持沉默,这是多么的不可思议。诗情逐句升高,最后一句沉默收束,整节“弱-强-弱”的变化如乐曲般荡气回肠。

◇第三句为什么渐强?

但‖我不能放歌,

●●

悄悄│是别离的笙箫;

⌒⌒ ~~

<夏虫也为我沉默,

——

沉默‖是今晚的康桥!

~~

研读

【研究范读、分析情感】

│短停顿 ‖长停顿 ○轻 ●重 ※快 ⊙慢 ↑升调 ↓降调

<渐强 >渐弱 ▽顿音 ~颤音 ⌒语气延长 ——尾音拉长

◇阅读资料,深入了解诗人想要抒发的情感。

◇为什么整节的朗诵轻而

慢?

悄悄的我走了,

正如我悄悄的来;

我挥一挥衣袖,

不带走一片云彩。

悄悄的│我走了,

○○○

正如我│悄悄的来;

○○○○

我挥一挥衣袖,

>不带走‖一片‖云彩。

~ ⊙⊙ ⊙⊙

研读

【研究范读、分析情感】

最后一节照应开头,写诗人悄悄地走了,“不带走一片云彩”,康桥却在诗人心中,挥之不去。

“云彩”有象征意味,代表彩虹似的梦,它倒映在水中,但并没有被带走,因此再别康桥不是诗人和他的母校告别,而是和给他一生带来最大变化的康桥文化告别,是再别康桥理想。

◇为什么整节的朗

诵轻而慢?

研读

【研究范读、分析情感】

资料1:

徐志摩,原名章垿,现代诗人、散文家、新月派代表诗人,代表作有《再别康桥》《翡冷翠的一夜》等。他先后就读于上海沪江大学、天津北洋大学和北京大学。在北方上大学期间,他目睹了军阀混战的场景和百姓被屠杀的惨象。于是他决计到国外留学,寻求改变中国现状的药方,实现他心中的“理想中的革命”。

徐志摩是纯理想主义者,追求“爱、美、自由”。康桥夕阳中的云彩、金柳、柔波、青荇、青草、星辉及彩虹,正如诗人自由的理想王国,带给了诗人欣慰、兴奋。当回到祖国,残酷的现实使他不得不与理想王国做深情告别。

◇读资料,深入了解诗人想要抒发的情感。

研读

【研究范读、分析情感】

资料2:

1918年,徐志摩赴美留学学习经济学。两年后,他却对美国的物欲社会感到厌倦。1921年,由于狄更生的介绍和推荐,徐志摩以特别生的资格进入康桥大学(现剑桥大学)皇家学院研究政治经济学,改名志摩。

他在康桥接受贵族教育,与英国名士交往,广泛涉猎了世界上各种名家名作,也接触了各种思潮流派。这些孕育了他的政治观念和社会理想,也培育了他的自我意识和理想主义,他立志要成为一个“不可教训的个人主义者”。同时,受西方教育的熏陶及欧美浪漫主义和唯美派诗人的影响,徐志摩开始创作新诗。

悄悄的│我走了,

○○○

正如我│悄悄的来;

○○○○

我挥一挥衣袖,

>不带走‖一片‖云彩。

~ ⊙⊙ ⊙⊙

◇读资料,深入了解诗人想要抒发的情感。

研读

【研究范读、分析情感】

资料3:

1921年秋天,徐志摩认识了才女林徽因,交往甚密,并有谈婚论嫁之意。徐志摩向妻子张幼仪提出离婚,认为他们不应该继续没有爱情、没有自由的婚姻生活。自由离婚,止绝苦痛,始兆幸福——这是徐志摩的单纯的理想主义,他在追求着一种理想的人生。

徐志摩对在英国康桥的这段生活分外留恋,他因为与林徽因的恋爱满怀希望,异常兴奋,开始大量创作,这是他诗情汹涌暴发的时期。英国康桥的生活固然使他迷醉,但后来林徽因经过理智的思索,和父亲一起提前回国了,而且是与志摩不辞而别。

后来,他们两人一起组织新月社活动,共同担任泰戈尔访华翻译。1924年,徐志摩陪同泰戈尔去了日本,林徽因则和梁思成到了美国宾夕法尼亚大学。四年后,当徐志摩与林徽因再次见面的时候,林徽因已嫁给了梁思成。

◇读资料,深入了解诗人想要抒发的情感。

研读

【研究范读、分析情感】

资料4:

《再别康桥》作于徐志摩第三次游欧归国途中。7月底的一个夏天,他在英国哲学家罗素家中逗留一夜之后,没有事先通知任何人,一个人悄悄来到康桥找他的英国朋友。遗憾的是他的英国朋友一个也不在,只有他熟悉的康桥在默默地等待他,一幕幕过去的生活图景,又重新在他的眼前展现……11月,在乘船归国途中,面对汹涌的大海和辽阔的天空,他才展纸执笔,记下了这次重返康桥的切身感受。

◇读资料,深入了解诗人想要抒发的情感。

研读

【研究范读、分析情感】

◇读资料,深入了解诗人想要抒发的情感。

自读

【提升】

│短停顿 ‖长停顿 ○轻 ●重 ※快 ⊙慢 ↑升调 ↓降调

<渐强 >渐弱 ▽顿音 ~颤音 ⌒语气延长 ——尾音拉长

自读全诗,根据自己的理解,调整朗诵标识。

再听范读,学习模仿。

小结

【提升】

“三美”,即音乐美、建筑美、绘画美。

●音乐美

押韵。韵脚为:来,彩;娘,漾;摇,草;虹,梦;溯,歌;箫,桥;来,彩。

音节和谐,节奏感强。“轻轻”“悄悄”等叠字的反复运用,增强了诗歌轻盈的节奏。诗的第一节旋律上带着细微的弹跳性,仿佛是诗人用脚尖着地走路的声音。

回环复沓。首节与末节,语意相似,节奏相同,构成回环呼应的结构形式。这样,通篇章节错落有致,诵读时有旋律感。

小结

【提升】

“三美”,即音乐美、建筑美、绘画美。

●建筑美

四行一节 错落排列 字数相近 回环呼应

共七节,四行一节,每节两句,单行和双行错开一格排列,每句字数6~8字,于参差变化中见整齐,首尾回环呼应、结构严谨,给人以整体之美。

小结

【提升】

“三美”,即音乐美、建筑美、绘画美。

●绘画美

云彩、金柳、艳影、青荇、潭水、长篙、星辉——这些都是柔美而适合抒情的事物,它们都已超越了各自的自然属性,浸透了作者对康河的永久恋情,是融入了作者主观情意的意象。

小结

【提升】

“三美”,即音乐美、建筑美、绘画美。

这三者结合起来,徐志摩追求“整体当中求变化,参差当中求均齐”,显示出新月诗的特点和个性,概括为:柔美幽怨的意境,清新飘逸的风格。

肖邦的小夜曲与《再别康桥》在“三美”方面异曲同工,可配乐朗诵。

作业

【提升】

背诵,配乐并录音。

自由写作《我读〈再别康桥 〉》,“读”可以指阅读,也可以指诵读。

语文

初读

【听范读、正字音】

河畔 pàn

青荇 xìnɡ

长蒿 ɡāo 漫溯 sù

笙箫 xiāo

满载 zài

初读

全诗以离别康桥时的感情起伏为线索,抒发了对康桥依依惜别的深情。

【整体感悟】

研读

【研究范读、分析情感】

轻 轻 的我 走 了 ,

○ ○ ⌒

正 如 我轻 轻 的 来 ;

● ⌒ ○ ○

我 轻 轻 的 招 手 ,

⌒

作 别西 天 的 云 彩 。

⌒ > >

│短停顿 ‖长停顿 ○轻 ●重 ※快 ⊙慢 ↑升调 ↓降调

<渐强 >渐弱 ▽顿音 ~颤音 ⌒语气延长 ——尾音拉长

◇为什么要轻读“轻轻的”?你觉得第三个“轻轻的”是否也应该轻读?

◇“云彩”为什么要渐弱?

轻轻的‖我走了,

○○ ⌒

正如我‖轻轻的来;

● ⌒ ○○

我轻轻的招手,

⌒

作别│西天的云彩。

⌒ > >

研读

【研究范读、分析情感】

◇为什么要轻读“轻轻的”?

你觉得第三个“轻轻的”是否

也应该轻读?

连用三个“轻轻的”,一下子就突出地表现了诗人对康桥的爱和依依惜别的情感。本节抒写了诗人只身悄悄回到康桥又离开,为的是重温旧梦,而不愿打破康桥的宁静与和谐。感情温柔细腻,节奏轻缓徐舒,为全诗定下了感情基调。

第三个“轻轻的”,根据上述理由,是可以轻读的;然而从诗歌朗诵变化的角度来讲,也可以与前两个读得稍有不同,但不可重读。

研读

【研究范读、分析情感】

◇“云彩”为什么要渐弱?

第一,它是抒情诗一节的结尾,一般采用渐弱的方式收束。

第二,诗人至深的情丝,在招手之间,幻成了“西天的云彩”,“云彩”是本诗的第一个意象。一般离别诗告别的是人,这首诗告别的却是“西天的云彩”,告别对象由人向自然景物转移,跳出了寒喧叮咛的俗套。渐弱能给人清新飘逸之感。

第三,诗人连康桥上空的一朵云彩都要告别,渐弱能表现他对康桥的不舍和眷恋。

研读

【研究范读、分析情感】

那河畔的金柳,

是夕阳中的新娘;

●●

波光里的艳影,

⌒

在我的心头荡漾。

~ ⊙

│短停顿 ‖长停顿 ○轻 ●重 ※快 ⊙慢 ↑升调 ↓降调

<渐强 >渐弱 ▽顿音 ~颤音 ⌒语气延长 ——尾音拉长

◇为什么重读“夕阳”“波光”?

◇为什么“心头”读颤音、“荡漾”慢读?

那河畔的金柳,

是夕阳中的新娘;

●●

波光里的艳影,

●● ⌒

在我的心头│荡漾。

~~ ⊙⊙

研读

【研究范读、分析情感】

◇为什么重读“夕

阳”“波光”?

“柳”是本节的意象,在中国古典诗词中常用来表达惜别之情,具有深厚的文化意味。柳树在夕阳下变成了令人目眩神迷的“金柳”,又被诗人大胆想象成了“新娘”。无生命的景物化做有生命的人物,更显得温润可人。

“波光”里的“新娘”既娇羞默默,又光彩照人。诗人眼中的康河倒映着他心中的新娘,神秘、华美,撩拨着诗人的情感,使诗人无限地欢喜,如痴如狂。

“金柳”“新娘”是柔美的意象,不适合重读,因此重读表示环境的“夕阳”“波光”以激发听众的想象。

研读

【研究范读、分析情感】

◇为什么“心头”读

颤音,“荡漾”慢

读?

“心头”读颤音,才能表达诗人此时心中的欢喜和痴狂。

“荡漾”慢读,更能使听众对诗人心中的爱产生共鸣。

研读

【研究范读、分析情感】

软泥上的青荇,

油油的在水底招摇

在康河的柔波里,

我甘心 做一条水草!

│短停顿 ‖长停顿 ○轻 ●重 ※快 ⊙慢 ↑升调 ↓降调

<渐强 >渐弱 ▽顿音 ~颤音 ⌒语气延长 ——尾音拉长

软泥上的青荇,

油油的│在水底招摇;

○○○ ⌒⌒

在康河的柔波里,

●●

我甘心│做一条水草!

●●

◇“油油的”为什么轻读、停顿?

◇“康河”“甘心”为什么重读?

◇将“做一条水草”慢读渐弱或语气延长,可以吗?

研读

【研究范读、分析情感】

◇ “油油的” 为什么轻读、

停顿?

“油油的”是光润的样子,流动的样子,和悦的样子。用它修饰“招摇”,不但增强了水草的自在感,而且使我们想起了令水草得以“招摇”的河水——微风轻拂,水波轻涌,水质清澈,那些像涂了凝脂的水草在水中随微波来回轻摆,自在安闲。

此节写康河里的水草随微波起伏,仿佛在向诗人点头致意,“招摇”二字写出了康桥对诗人的欢迎态度。

研读

【研究范读、分析情感】

◇ “康河”“甘心”为什么重读?

“康河”强调诗人心醉之地,“甘心”强调他对康桥永久、热烈的爱恋。

◇ 将“做一条水草”慢读、渐弱或语气延长,可以吗?(言之有理即可)

可以。表现诗人的心甘情愿,增强抒情性,表现永久的爱恋。

不可以。不够热烈,“!”不适合这样朗读,范读还不够强烈,可以适当升高语调;每一节的末句都用同样的方式朗读,缺少变化。

研读

【研究范读、分析情感】

│短停顿 ‖长停顿 ○轻 ●重 ※快 ⊙慢 ↑升调 ↓降调

<渐强 >渐弱 ▽顿音 ~颤音 ⌒语气延长 ——尾音拉长

那榆阴下的一潭,

不是清泉,是天上虹

揉碎在浮藻间,

沉淀着彩虹似的梦。

◇为什么后两句的轻重

缓急要这样处理?

◇为什么重读“不是”

“是”?

那榆阴下的一潭,

不是清泉,是天上虹

●● ※●

揉碎在浮藻间,

⌒⌒ ●●——

沉淀着彩虹似的梦。

○○ ▽

研读

【研究范读、分析情感】

第四节是全诗的转折点,运用了虚实结合的手法,“实”是景物的描写,“虚”是象征手法的运用。

一潭水很清澈,霞光倒映下来,一片红光,是实写;紧接着红光被揉碎,沉淀着梦,是虚写。

“不是”“是”,正是本节的虚实结合之处,是本节的转折点,亦是全诗的转折关键之处。

◇为什么重读“不是”“是”?

研读

【研究范读、分析情感】

这一句诗描绘的是潭水上漂浮着很多水藻,挡住了一部分霞光,零零碎碎的,有的红,有的绿,好像柔水一般。这个“揉”字要读得语气延长,更能让听众想象出“柔水一般”的景象。

虹与梦的奇异的意象,写出了潭水的静美,并融情入景,营造出一种惹人无限遐想的意境;“虹”是梦想的象征,因浮藻的遮挡,虹被揉碎了,自己的梦想遇到了阻隔破灭了。重读、顿音是为了强调。

梦想破灭了,只能“沉淀”下来。轻读“沉淀”,体现诗人的无奈。本节是全诗的转折点,情感的转折、复杂通过朗诵来表现,便是轻重缓急的交织。

◇为什么后两句的轻重缓急要这样处理?

研读

【研究范读、分析情感】

│短停顿 ‖长停顿 ○轻 ●重 ※快 ⊙慢 ↑升调 ↓降调

<渐强 >渐弱 ▽顿音 ~颤音 ⌒语气延长 ——尾音拉长

寻梦?撑一支长篙,

向青草更青处漫溯,

满载一船星辉,

在星辉斑斓里放歌。

◇为什么重读“更”“满

载”“斑斓”“放”?

◇为什么节奏越来越快?

※寻梦?撑一支长篙,

※向青草更青处漫溯,

●

※ ※满载一船星辉,

●●

※※在星辉斑斓里放歌。

● ● ●

研读

【研究范读、分析情感】

从第二节的视金柳为新娘,写出对康桥的无限欢喜和眷恋,到第三节的愿做一条水草,和康河的柔波融为一体,写出诗人对康桥的永久爱恋,再到第四节的诗人心中的梦,最后到第五节的寻梦,在星辉斑斓里放歌。诗人对康桥的情感是一步步增强的。

本节紧承上节诗意,对“梦”加以引申,向诗意纵深处开掘。这里的“梦”,是对过去留学生活的真实写照,暗含了对逝去的康桥生活的无限留恋之情。诗人接着梦的出现,进入了另外一个意境,抒写梦的追寻。这时,诗人对康桥的迷恋之情达到了高潮。

◇为什么节奏越

来越快?

研读

【研究范读、分析情感】

重读的几个字恰恰表现了诗人追寻梦想的决心,对往昔生活的回忆、留恋。

他在康桥生活了两年,那时他追逐自己的理想。

“一船星辉”比喻那时的生活,“满载”强调当时生活的充实,对明天怀抱着希望。

◇为什么重读“更”

“满载”“斑斓”

“放”?

研读

【研究范读、分析情感】

│短停顿 ‖长停顿 ○轻 ●重 ※快 ⊙慢 ↑升调 ↓降调

<渐强 >渐弱 ▽顿音 ~颤音 ⌒语气延长 ——尾音拉长

但 我不能放歌,

悄悄 是别离的笙箫;

夏虫也为我沉默,

沉默 是今晚的康桥!

◇ “笙箫”“康桥”为

什么用颤音?

◇“但” “沉默”为什

么做长停顿?

◇ 第三句为什么渐强?

但‖我不能放歌,

●●

悄悄│是别离的笙箫;

⌒⌒ ~~

<夏虫也为我沉默,

——

沉默‖是今晚的康桥!

~~

研读

【研究范读、分析情感】

在这一节诗人的思路急转,由幻想回到现实。 想到今晚就要和康桥离别,离情别绪不禁涌上心头,这一节诗集中表现了离别的惆怅。消失的梦已经无法追回了,他已不能放歌,只能悄悄地吹奏别离的笙萧,在沉默中体味别离的惆怅。

◇“但” “沉默”为什 么做

长停顿?

研读

【研究范读、分析情感】

“笙箫”本不应该是“悄悄”的,“悄悄的别离”营造的是一种寂然无声的寂静氛围,与离别放歌正好相反;往日欢愉的康桥,今晚也无语,一切的一切都为诗人的离去而归于寂然。颤音能将诗人静思默想的心境推向极致,引起共鸣。

◇“笙箫”“康桥”为什么

用颤音?

研读

【研究范读、分析情感】

诗境沉浸于寂然,就连夏虫似乎也体会到了离别之情,也为他保持沉默,这是多么的不可思议。诗情逐句升高,最后一句沉默收束,整节“弱-强-弱”的变化如乐曲般荡气回肠。

◇第三句为什么渐强?

但‖我不能放歌,

●●

悄悄│是别离的笙箫;

⌒⌒ ~~

<夏虫也为我沉默,

——

沉默‖是今晚的康桥!

~~

研读

【研究范读、分析情感】

│短停顿 ‖长停顿 ○轻 ●重 ※快 ⊙慢 ↑升调 ↓降调

<渐强 >渐弱 ▽顿音 ~颤音 ⌒语气延长 ——尾音拉长

◇阅读资料,深入了解诗人想要抒发的情感。

◇为什么整节的朗诵轻而

慢?

悄悄的我走了,

正如我悄悄的来;

我挥一挥衣袖,

不带走一片云彩。

悄悄的│我走了,

○○○

正如我│悄悄的来;

○○○○

我挥一挥衣袖,

>不带走‖一片‖云彩。

~ ⊙⊙ ⊙⊙

研读

【研究范读、分析情感】

最后一节照应开头,写诗人悄悄地走了,“不带走一片云彩”,康桥却在诗人心中,挥之不去。

“云彩”有象征意味,代表彩虹似的梦,它倒映在水中,但并没有被带走,因此再别康桥不是诗人和他的母校告别,而是和给他一生带来最大变化的康桥文化告别,是再别康桥理想。

◇为什么整节的朗

诵轻而慢?

研读

【研究范读、分析情感】

资料1:

徐志摩,原名章垿,现代诗人、散文家、新月派代表诗人,代表作有《再别康桥》《翡冷翠的一夜》等。他先后就读于上海沪江大学、天津北洋大学和北京大学。在北方上大学期间,他目睹了军阀混战的场景和百姓被屠杀的惨象。于是他决计到国外留学,寻求改变中国现状的药方,实现他心中的“理想中的革命”。

徐志摩是纯理想主义者,追求“爱、美、自由”。康桥夕阳中的云彩、金柳、柔波、青荇、青草、星辉及彩虹,正如诗人自由的理想王国,带给了诗人欣慰、兴奋。当回到祖国,残酷的现实使他不得不与理想王国做深情告别。

◇读资料,深入了解诗人想要抒发的情感。

研读

【研究范读、分析情感】

资料2:

1918年,徐志摩赴美留学学习经济学。两年后,他却对美国的物欲社会感到厌倦。1921年,由于狄更生的介绍和推荐,徐志摩以特别生的资格进入康桥大学(现剑桥大学)皇家学院研究政治经济学,改名志摩。

他在康桥接受贵族教育,与英国名士交往,广泛涉猎了世界上各种名家名作,也接触了各种思潮流派。这些孕育了他的政治观念和社会理想,也培育了他的自我意识和理想主义,他立志要成为一个“不可教训的个人主义者”。同时,受西方教育的熏陶及欧美浪漫主义和唯美派诗人的影响,徐志摩开始创作新诗。

悄悄的│我走了,

○○○

正如我│悄悄的来;

○○○○

我挥一挥衣袖,

>不带走‖一片‖云彩。

~ ⊙⊙ ⊙⊙

◇读资料,深入了解诗人想要抒发的情感。

研读

【研究范读、分析情感】

资料3:

1921年秋天,徐志摩认识了才女林徽因,交往甚密,并有谈婚论嫁之意。徐志摩向妻子张幼仪提出离婚,认为他们不应该继续没有爱情、没有自由的婚姻生活。自由离婚,止绝苦痛,始兆幸福——这是徐志摩的单纯的理想主义,他在追求着一种理想的人生。

徐志摩对在英国康桥的这段生活分外留恋,他因为与林徽因的恋爱满怀希望,异常兴奋,开始大量创作,这是他诗情汹涌暴发的时期。英国康桥的生活固然使他迷醉,但后来林徽因经过理智的思索,和父亲一起提前回国了,而且是与志摩不辞而别。

后来,他们两人一起组织新月社活动,共同担任泰戈尔访华翻译。1924年,徐志摩陪同泰戈尔去了日本,林徽因则和梁思成到了美国宾夕法尼亚大学。四年后,当徐志摩与林徽因再次见面的时候,林徽因已嫁给了梁思成。

◇读资料,深入了解诗人想要抒发的情感。

研读

【研究范读、分析情感】

资料4:

《再别康桥》作于徐志摩第三次游欧归国途中。7月底的一个夏天,他在英国哲学家罗素家中逗留一夜之后,没有事先通知任何人,一个人悄悄来到康桥找他的英国朋友。遗憾的是他的英国朋友一个也不在,只有他熟悉的康桥在默默地等待他,一幕幕过去的生活图景,又重新在他的眼前展现……11月,在乘船归国途中,面对汹涌的大海和辽阔的天空,他才展纸执笔,记下了这次重返康桥的切身感受。

◇读资料,深入了解诗人想要抒发的情感。

研读

【研究范读、分析情感】

◇读资料,深入了解诗人想要抒发的情感。

自读

【提升】

│短停顿 ‖长停顿 ○轻 ●重 ※快 ⊙慢 ↑升调 ↓降调

<渐强 >渐弱 ▽顿音 ~颤音 ⌒语气延长 ——尾音拉长

自读全诗,根据自己的理解,调整朗诵标识。

再听范读,学习模仿。

小结

【提升】

“三美”,即音乐美、建筑美、绘画美。

●音乐美

押韵。韵脚为:来,彩;娘,漾;摇,草;虹,梦;溯,歌;箫,桥;来,彩。

音节和谐,节奏感强。“轻轻”“悄悄”等叠字的反复运用,增强了诗歌轻盈的节奏。诗的第一节旋律上带着细微的弹跳性,仿佛是诗人用脚尖着地走路的声音。

回环复沓。首节与末节,语意相似,节奏相同,构成回环呼应的结构形式。这样,通篇章节错落有致,诵读时有旋律感。

小结

【提升】

“三美”,即音乐美、建筑美、绘画美。

●建筑美

四行一节 错落排列 字数相近 回环呼应

共七节,四行一节,每节两句,单行和双行错开一格排列,每句字数6~8字,于参差变化中见整齐,首尾回环呼应、结构严谨,给人以整体之美。

小结

【提升】

“三美”,即音乐美、建筑美、绘画美。

●绘画美

云彩、金柳、艳影、青荇、潭水、长篙、星辉——这些都是柔美而适合抒情的事物,它们都已超越了各自的自然属性,浸透了作者对康河的永久恋情,是融入了作者主观情意的意象。

小结

【提升】

“三美”,即音乐美、建筑美、绘画美。

这三者结合起来,徐志摩追求“整体当中求变化,参差当中求均齐”,显示出新月诗的特点和个性,概括为:柔美幽怨的意境,清新飘逸的风格。

肖邦的小夜曲与《再别康桥》在“三美”方面异曲同工,可配乐朗诵。

作业

【提升】

背诵,配乐并录音。

自由写作《我读〈再别康桥 〉》,“读”可以指阅读,也可以指诵读。