2015—2016高中语文粤教版(选修《短篇小说欣赏》)第四单元课件:第13课《小径分岔的花园》(共55张PPT)

文档属性

| 名称 | 2015—2016高中语文粤教版(选修《短篇小说欣赏》)第四单元课件:第13课《小径分岔的花园》(共55张PPT) |  | |

| 格式 | zip | ||

| 文件大小 | 838.6KB | ||

| 资源类型 | 教案 | ||

| 版本资源 | 粤教版 | ||

| 科目 | 语文 | ||

| 更新时间 | 2016-01-28 09:54:40 | ||

图片预览

文档简介

课件55张PPT。导入新课《百年孤独》开头的第一句话:“多年以后,当奥莱连诺上校面对行刑队的时候,一定会想起他父亲带他去看冰块的那个遥远的下午。”在博尔赫斯的一个短篇小说的结尾中,也有一个类似的场景,一个人面对行刑队的排枪。???博尔赫斯和加西亚·马尔克斯不同,他没有写曲别针一样的时间,他很简洁:??“四倍的枪弹打死了他。”??90年代末,作家余华,当年迷恋加西亚·马尔克斯的那个浙江青年,发现了博尔赫斯用的这个量词,他说,用“倍”代替“颗”的效果,就是想象,无穷的想象,任何一个我们想象得到的数,在这里,都要乘以四。那么,博尔赫斯的简短和宁静中,将是怎样的一场枪林弹雨。??小径分岔的花园学习目标1、简要了解博尔赫斯及魔幻现实主义。??

2、体会“小径分岔的花园”的多重含义。??

3、了解迷宫式结构。重难点1、“小径分岔的花园”的主题??????????????

2、文化隔阂对文学的影响——博尔赫斯想象中的中国?字音辨识

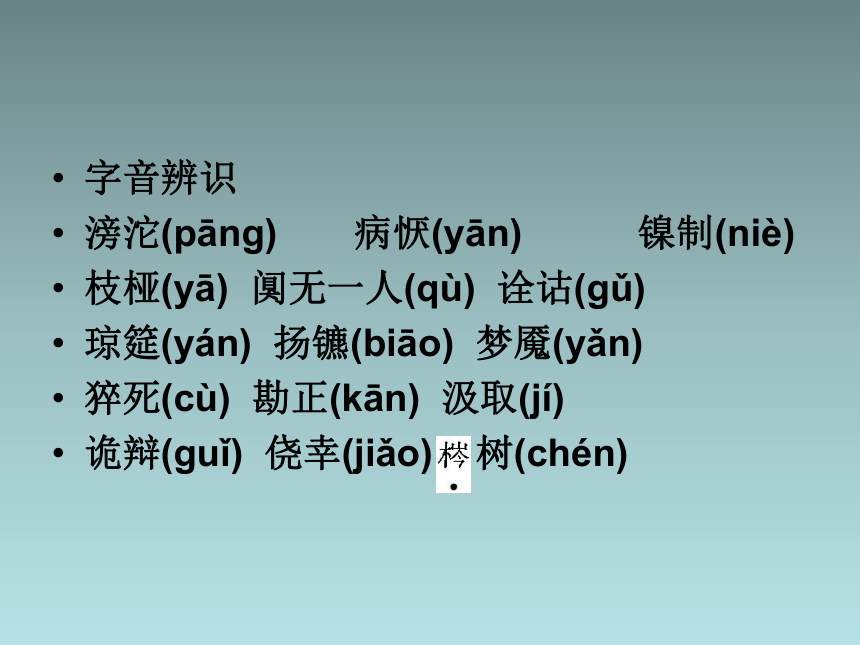

滂沱(pānɡ) 病恹(yān) 镍制(niè)

枝桠(yā) 阒无一人(qù) 诠诂(ɡǔ)

琼筵(yán) 扬镳(biāo) 梦魇(yǎn)

猝死(cù) 勘正(kān) 汲取(jí)

诡辩(ɡuǐ) 侥幸(jiǎo) 树(chén)

词语辨析

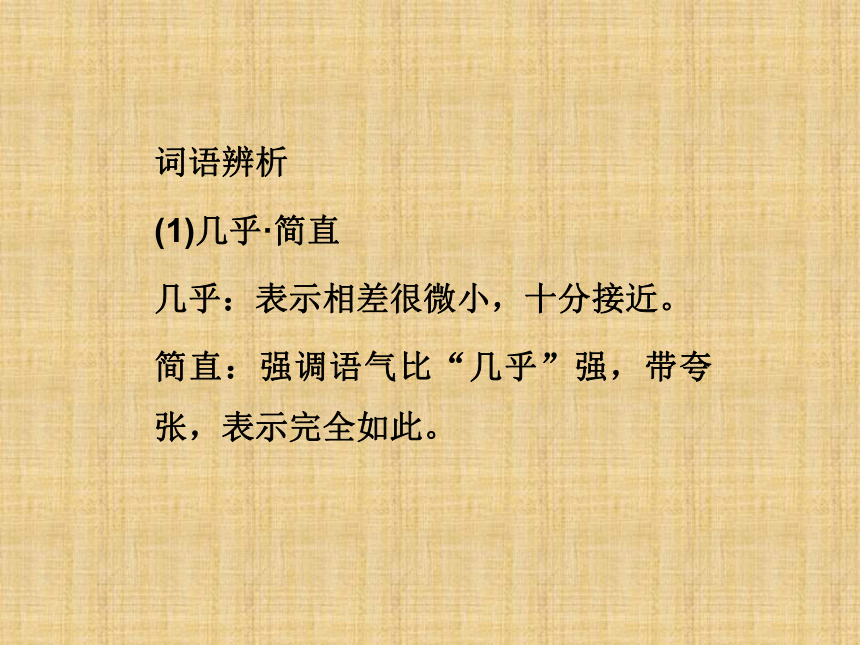

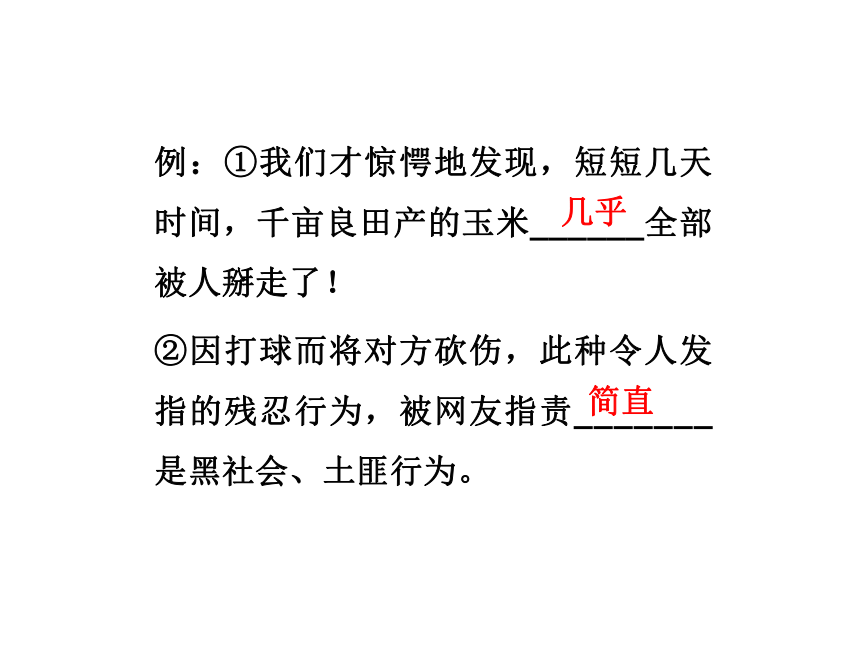

(1)几乎·简直

几乎:表示相差很微小,十分接近。

简直:强调语气比“几乎”强,带夸张,表示完全如此。例:①我们才惊愕地发现,短短几天时间,千亩良田产的玉米______全部被人掰走了!

②因打球而将对方砍伤,此种令人发指的残忍行为,被网友指责_______是黑社会、土匪行为。

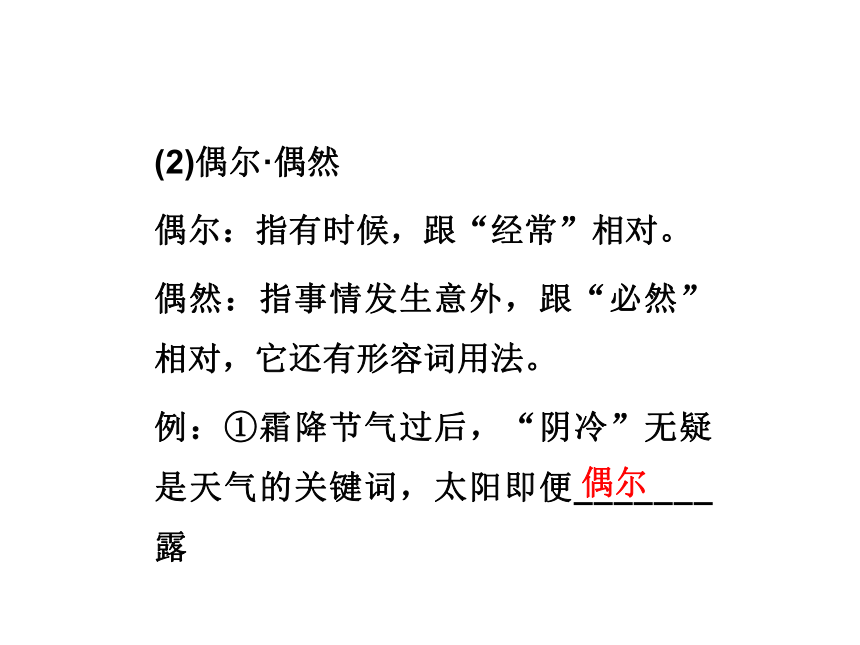

几乎简直(2)偶尔·偶然

偶尔:指有时候,跟“经常”相对。

偶然:指事情发生意外,跟“必然”相对,它还有形容词用法。

例:①霜降节气过后,“阴冷”无疑是天气的关键词,太阳即便_______露

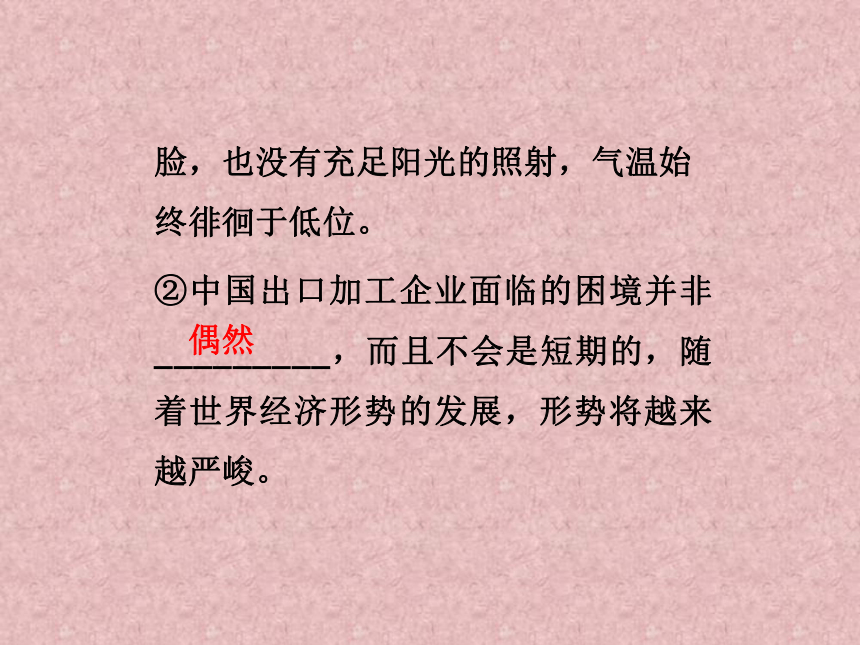

偶尔脸,也没有充足阳光的照射,气温始终徘徊于低位。

②中国出口加工企业面临的困境并非_________,而且不会是短期的,随着世界经济形势的发展,形势将越来越严峻。

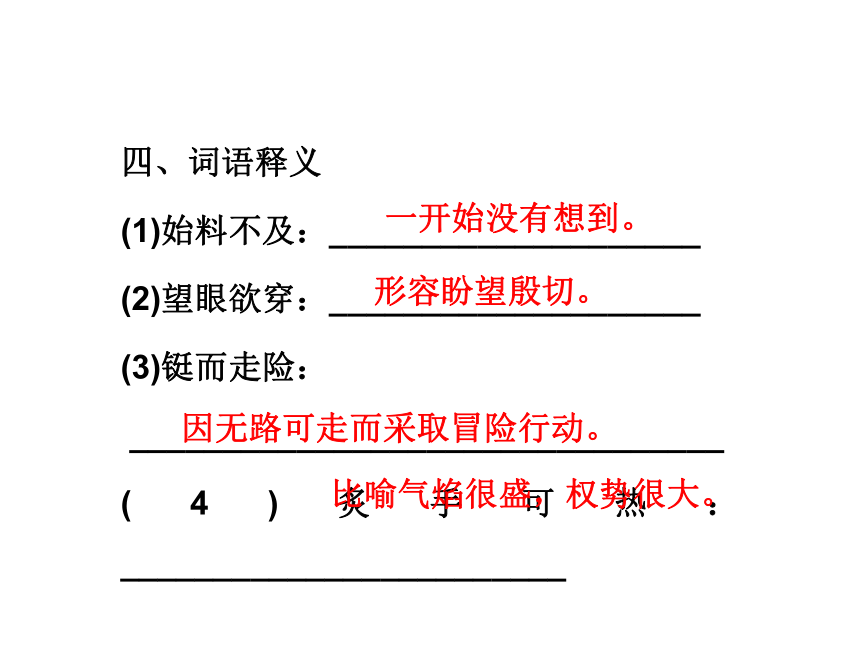

偶然四、词语释义

(1)始料不及:____________________

(2)望眼欲穿:____________________

(3)铤而走险:

________________________________

(4)炙手可热:________________________一开始没有想到。形容盼望殷切。因无路可走而采取冒险行动。比喻气焰很盛,权势很大。(5)难以置信:______________________

(6)不甚了了:______________________

(7)分道扬镳: ______________________

___________________________________

(8)迂回:

___________________________________

很难让人相信。不太了解;不怎么清楚。 指分道而行,比喻因目标不同而各奔各的前程或各干各的事情。回旋,环绕;绕到敌人后面或侧面。(9)并行不悖:_____________________

_________________________________

同时进行,不相突。

悖,违背,冲突。走近作者

豪尔赫·路易斯·博尔赫斯1899年生于布宜诺斯艾利斯,受家庭熏陶,自幼热爱读书写作,10岁时就在《民族报》上发表了英国作家王尔德的童话《快乐王子》的译文。博尔赫斯一生读书写作,堪称得心应手,晚年双目失明,仍以口授的方式继续创作,成就惊人。然而,他的婚姻生活并不如意。他长期独身,由母亲照料生活,直至68岁才与孀居的埃尔萨·阿斯泰特·米连结婚,3年后即离异。母亲辞世后,他终于认定追随他多年的日裔女秘书玛丽亚·儿玉为终身伴侣。他们1986年在日内瓦结婚。同年,一代文学大师博尔赫斯在日内瓦逝世。资料链接

1941年,其代表作短篇小说集《小径分岔的花园》出版,却在次年的阿根

廷全国文学奖评选中落选,引起阿根廷文学界一片抗议之声。此时博尔赫斯的文学地位已不可动摇。1945年阿根廷作家协会为了“__________”,授予他特设的荣誉大奖。课文正选自这部短篇小说集。伸张正义小说主要写一战时一位给德国当间谍的中国青年——余准,为了向德国传递情报,来到艾伯特的住处,发现了迷宫——“___________________”。

小径分岔的花园二人谈起了“小径分岔的花园”,最后余准杀死了艾伯特,向德国传递了情报,向人们展示了时间是无限的,时间就是迷宫,花园不过是心灵的迷宫,迷宫就是人类在绝望中产生的以死亡来做的游戏。本文体现了他“时间是宇宙唯一的魔法师和主宰”的认识。文本探究??1、??《小径分岔的花园》究竟想说什么???

??2、??小说结尾为何说“我的无限悔恨和厌倦”?小说主人公最好的人生选择是什么?????

?3、??你如何认识博尔赫斯笔下的中国?它与真实的中国有什么不同??

?4、??迷宫结构方式与《一千零一夜》的叙述方式相比,有何共同之处???????探究

1.“小径分岔的花园”有几重含义?

【提示】 小说中它有多重含义,至少有以下几种。

一是指云南总督彭 建造的“花园”;二是他写的杂乱无章的那部小说;三是指时间的多种可能性,“时间永远分岔,通向无数的将来”。再有可能还指每个人每个故事会面临多种不同的选择,每一种可能的选择都是一个“分岔”。

2.余准为什么要拼死完成任务?

【提示】 作者写余准之所以拼死完成任务,用文中的话说,并非是关心这个“使我堕落成为间谍的野蛮的国家”,而是“我觉得头头瞧不起我这个种族的人——瞧不起在我身上汇集的无数先辈。我要向他证明一个黄种人能够拯救他的军队”,这是余准在那时走上的众多分岔中的一条,他做出了这样的选择。3.小说结尾为何说“我的无限悔恨和厌倦”?

【名师点拨】 “我”的悔恨在于杀死无辜,且潜心研究曾祖小说迷宫的艾伯特。我仅仅因为送情报杀死一个人,而艾伯特也仅仅因为与那个城市名字一样就被杀害,“我”当然悔恨,尤其是在

明白时间与人生的奥秘之后。

“我”的厌倦,是在与艾伯特交谈后,懂得了时间与生命的奥秘,对以前的间谍生活,对自己的过去深深的厌倦。所谓花园不过是心灵的迷宫,蠢蠢欲动的叛逃者,如何能逃得出时间的牢。我们不安的内心世界是随心所欲的花园缔造者,时间才是胜利者。

4.《小径分岔的花园》一共套了哪几层故事?与《一千零一夜》的叙述迷宫结构方式相比,有何共同之处?

【名师点拨】 《小径分岔的花园》整体上以讲故事为主体,余准出逃,用杀死艾伯特的方式送出情报的故事是小说的主体,而这个故事是小说用来解释《欧洲战争史》中的一个故事的。在余准的故事中,又包含云南总督彭 写小说,建迷宫的故事,在彭的小说中又有方君与陌生人的故事,军队翻越荒山战斗等小故事。可以说整部作品,故事套故事,故事连故事,作者独具匠心,手法高超。剖析

你如何认识博尔赫斯笔下的中国?

在博尔赫斯的笔下,中国是一个交织着梦幻和奇异的迷宫,充满了浓厚的神秘气息。他的观念里,中国的文化是一种古老的文化,荒诞的色彩,想象的成份是这个国度的特征。这和现实的中国差距较大。

我们可以看出,作者也受到了中国的影响,里面充满了玄学色彩,这也是中国的一个特点,因而作者本人也在一定程度上带着老庄式的哲理意味。

哲学意味的语言

一般意义的写作,如同人们日常思维和心态习惯的复制,内容往往遵循一套逻辑,人物个性也被局限在一条意识的河道里流动。博尔赫斯则打破了这个规则,用常人难以理解的哲人笔触,为笔下的人物设计了小径分岔的花园。这个意象的哲学象征是“选择”,却迥异于日常的主观个体在选择后常会出现的单一、绝对趋势的感受。汉学家艾伯特博士通过余准曾祖著作里故事具有无限开放的结构,领悟到时空的无限可能,这是对于本质的理解。而现实,只能展现为无限可能中的某一具体情形——自己被余准杀死。艾伯特虽然似乎预感到这个结果,但并未加以改变。

作者似乎想表达,个人的选择一旦确定,对现象就产生了某种约束力。选择无限,趋势无限,结果无限,这是从本质、整体角度看待的。而事物的发展总会遵循各自的逻辑,如按余准的逻辑,为了通报德军攻击名字为“艾伯特”的城市,去杀死名字带“艾伯特”的汉学家,而他在小径这端,也等来了逮捕他的马登。因此,就个体而言,选择前无限广大的自由,终将凝固在选择时刻。不过,选择是存在于每一时刻当中的。

●随堂练笔

请在下列实物中选择一种或多种,写一段富有哲理的对该物正反相对评价的语句,不超过100字。

石榴 春蚕 仙人掌 流星 月亮

答案:略。

曲径通幽处 他是盘踞在言辞迷宫中央的巨大怪兽,孤独而又无助。在深深的图书馆里,在这个由无限的六面体构筑而成的迷宫当中,这个盲目的老人,孤独地守望着那些昏黄的经卷。转过那些长长的书之甬道,在交叉处,在不经意中,遇见那突如其来的,也许是来自远古和陌生国度的写书人,与那些古老而又遥远的亡灵照面——这就是博尔赫斯的生活。他曾抱怨说,上帝对我绝妙的嘲讽:他同时赐给了我两样东西——80万册书和黑暗。在这个枯燥、雷同、昏暗的迷宫世界里,玫瑰是唯一的安慰。 博尔赫斯的这一处境,令我想起了一位现代中国文人——钱钟书。钱钟书也是一个迷宫制造者,他善于用生冷孤僻的典故和佶屈聱牙的言辞,制造出极度繁复的迷宫栖身其间,令那些盲目而又愚钝的追击者无可措手,从而勉强保护了自己的最后一点可怜的尊严。这两个人的迷宫,仿佛是互为镜像。而在风雨如晦的年代,他们一个被罚养猪,一个被罚管鸡鸭。甚至,他们的狡黠、炫学和卖弄辞藻的癖好也很像。

厄普代克称:“博尔赫斯是第一个影响到欧美世界的南美作家。这仿佛完成了一次博尔赫斯式的轮回:儿子生出了父亲。” (厄普代克:《博尔赫斯:作为图书馆馆员的作家》)自塞万提斯之后,西班牙文化圈里的作家对欧洲大陆的影响甚微。西班牙在相当长的时间里,一直处于西方文化的边缘地带。比起欧洲文化中心地区而言,其文化成分中有更多的东方色彩。自公元8世纪起,西班牙进入了一个漫长的阿拉伯化的时期,在长达800年的伊斯兰统治期间,西班牙文化与利比牛斯以北的欧洲大陆处于完全隔绝的状态。

这一历史也造就了西班牙文化在欧洲文化中的独特品格。

产生于阿根廷的博尔赫斯是20世纪初欧洲现代主义文学运动的儿子。在欧洲游学期间,博尔赫斯介入了20世纪初期的现代主义运动,并且,他还试图在他的故乡布宜诺斯艾利斯复制这场运动。然而,也就是在此期间,年轻的博尔赫斯读到斯宾格勒的《西方的没落》一书,并为止倾倒。博尔赫斯的青年时代,正好是近代以来的西方理性主义文化开始落潮的时期。叔本华、尼采等人的哲学深入人心。在反理性主义和反西方中心主义文化思潮的驱动下,现代主义者开始向西方之外,尤其是东方寻找新的文化想象的灵感源泉。在某种程度上说,现代主义正是西方的文化自救行动之一。

博尔赫斯是毕达哥拉斯学派、芝诺、中古时代的阿拉伯智者和说书人、但丁、百科全书学派、马拉美、克尔凯郭尔、尼采、卡夫卡,以及南美土著神秘智慧的混合体。在他之后,只有卡尔维诺才是最接近他的这种风格的作家。卡尔维诺在谈到这位文体学前辈时说:“他的作品把这些遗产调校成一种与我们自己的文化遗产风马牛不相及的音调”(卡尔维诺:《为什么读经典》)。学会倾听这一似乎不怎么协调的音调,是西方世界近一个多世纪以来的艰苦功课。 垂老的博尔赫斯逐渐形成了一种瘦硬枯涩的风格,如古潭一般清澈、平静。在20世纪的西方文化的智慧产品中,只有维特根斯坦的哲学书写,方能够与之相媲美。

另一方面,博尔赫斯的形象似乎越来越容易融入东方世界当中。在其文本迷宫的幽深处,曲折地通向东方文化的迷离庭园。在他的笔下,隐约可以看到李贺式的谲诡,蒲松龄式的奇幻,段成式的杂芜,甚至依稀还有周作人的晚年小品文的苦涩气息。

博尔赫斯的精神之旅从欧洲开始,从西班牙(乃至西欧)到南美,再到阿拉伯、日本,最终抵达中国,仿佛他笔下的交叉循环的曲径迷宫。博尔赫斯也曾注意到《周易》中的八卦,并表现出了极为浓厚的兴趣。他在《论古典》一文中,较为详细地描述过八卦的形态和规则,并将它视做一种特殊的迷宫。那永恒轮回的圆环,至此抵达其终点,然而同时,它又是未来人类文化想象的新的起点。

尽管老年的博尔赫斯始终只能依靠想象来抵达这个有着长城、卦象、铜镜、浩繁的册卷和曲径交叉的园林的国度,但这里却正是镜像和迷宫的故乡。然而,讽刺的是,博尔赫斯在当代中国的门徒,却需要借助西洋镜,方能窥见本土的奥秘。博尔赫斯以他自己的失明的眼,照亮了当代中国作家的盲目。

【赏评】 本文通过对博尔赫斯的作品和本人的分析,采用抒情性很强的语言,从博尔赫斯的处境、出身、经历和写作风格上进行了详细的解读,同时和中国古代作家和现代作家相比较,从而论证了博尔赫斯的中国情节,最后讽刺了当代中国作家的无知和盲目,使博尔赫斯的形象更加鲜明生动。

总结??对于存在着的事物,时间从未停止生产死亡。博氏的这番言论只是他对宗教研究所做出的总结,当他在神学世界里遨游时,他看到时间就那样立体着。其实时间是唯一的领袖,无论怎样辉煌的历史怎样灿烂的岁月,都不堪时间的轻微一击。我们总希望跟随时间的脚步有所改变,哪怕死水微澜也好。所以会有那百年的孤独证明了世纪的叹息——“许多年以后……”开篇首句便是时间的声音。幻象一旁,时间是唯一的嘲笑者。所谓的花园亦不过是心灵的迷宫,蠢蠢欲动的叛逃者,又如何能逃得出时间的牢?随心所欲的花园缔造者,是我们不安的内心世界,面对现实的刻薄,俯首的一方必然会是外强中干的愤怒而已,时间依然是胜利者,尽管时间也不可能永恒!

2、体会“小径分岔的花园”的多重含义。??

3、了解迷宫式结构。重难点1、“小径分岔的花园”的主题??????????????

2、文化隔阂对文学的影响——博尔赫斯想象中的中国?字音辨识

滂沱(pānɡ) 病恹(yān) 镍制(niè)

枝桠(yā) 阒无一人(qù) 诠诂(ɡǔ)

琼筵(yán) 扬镳(biāo) 梦魇(yǎn)

猝死(cù) 勘正(kān) 汲取(jí)

诡辩(ɡuǐ) 侥幸(jiǎo) 树(chén)

词语辨析

(1)几乎·简直

几乎:表示相差很微小,十分接近。

简直:强调语气比“几乎”强,带夸张,表示完全如此。例:①我们才惊愕地发现,短短几天时间,千亩良田产的玉米______全部被人掰走了!

②因打球而将对方砍伤,此种令人发指的残忍行为,被网友指责_______是黑社会、土匪行为。

几乎简直(2)偶尔·偶然

偶尔:指有时候,跟“经常”相对。

偶然:指事情发生意外,跟“必然”相对,它还有形容词用法。

例:①霜降节气过后,“阴冷”无疑是天气的关键词,太阳即便_______露

偶尔脸,也没有充足阳光的照射,气温始终徘徊于低位。

②中国出口加工企业面临的困境并非_________,而且不会是短期的,随着世界经济形势的发展,形势将越来越严峻。

偶然四、词语释义

(1)始料不及:____________________

(2)望眼欲穿:____________________

(3)铤而走险:

________________________________

(4)炙手可热:________________________一开始没有想到。形容盼望殷切。因无路可走而采取冒险行动。比喻气焰很盛,权势很大。(5)难以置信:______________________

(6)不甚了了:______________________

(7)分道扬镳: ______________________

___________________________________

(8)迂回:

___________________________________

很难让人相信。不太了解;不怎么清楚。 指分道而行,比喻因目标不同而各奔各的前程或各干各的事情。回旋,环绕;绕到敌人后面或侧面。(9)并行不悖:_____________________

_________________________________

同时进行,不相突。

悖,违背,冲突。走近作者

豪尔赫·路易斯·博尔赫斯1899年生于布宜诺斯艾利斯,受家庭熏陶,自幼热爱读书写作,10岁时就在《民族报》上发表了英国作家王尔德的童话《快乐王子》的译文。博尔赫斯一生读书写作,堪称得心应手,晚年双目失明,仍以口授的方式继续创作,成就惊人。然而,他的婚姻生活并不如意。他长期独身,由母亲照料生活,直至68岁才与孀居的埃尔萨·阿斯泰特·米连结婚,3年后即离异。母亲辞世后,他终于认定追随他多年的日裔女秘书玛丽亚·儿玉为终身伴侣。他们1986年在日内瓦结婚。同年,一代文学大师博尔赫斯在日内瓦逝世。资料链接

1941年,其代表作短篇小说集《小径分岔的花园》出版,却在次年的阿根

廷全国文学奖评选中落选,引起阿根廷文学界一片抗议之声。此时博尔赫斯的文学地位已不可动摇。1945年阿根廷作家协会为了“__________”,授予他特设的荣誉大奖。课文正选自这部短篇小说集。伸张正义小说主要写一战时一位给德国当间谍的中国青年——余准,为了向德国传递情报,来到艾伯特的住处,发现了迷宫——“___________________”。

小径分岔的花园二人谈起了“小径分岔的花园”,最后余准杀死了艾伯特,向德国传递了情报,向人们展示了时间是无限的,时间就是迷宫,花园不过是心灵的迷宫,迷宫就是人类在绝望中产生的以死亡来做的游戏。本文体现了他“时间是宇宙唯一的魔法师和主宰”的认识。文本探究??1、??《小径分岔的花园》究竟想说什么???

??2、??小说结尾为何说“我的无限悔恨和厌倦”?小说主人公最好的人生选择是什么?????

?3、??你如何认识博尔赫斯笔下的中国?它与真实的中国有什么不同??

?4、??迷宫结构方式与《一千零一夜》的叙述方式相比,有何共同之处???????探究

1.“小径分岔的花园”有几重含义?

【提示】 小说中它有多重含义,至少有以下几种。

一是指云南总督彭 建造的“花园”;二是他写的杂乱无章的那部小说;三是指时间的多种可能性,“时间永远分岔,通向无数的将来”。再有可能还指每个人每个故事会面临多种不同的选择,每一种可能的选择都是一个“分岔”。

2.余准为什么要拼死完成任务?

【提示】 作者写余准之所以拼死完成任务,用文中的话说,并非是关心这个“使我堕落成为间谍的野蛮的国家”,而是“我觉得头头瞧不起我这个种族的人——瞧不起在我身上汇集的无数先辈。我要向他证明一个黄种人能够拯救他的军队”,这是余准在那时走上的众多分岔中的一条,他做出了这样的选择。3.小说结尾为何说“我的无限悔恨和厌倦”?

【名师点拨】 “我”的悔恨在于杀死无辜,且潜心研究曾祖小说迷宫的艾伯特。我仅仅因为送情报杀死一个人,而艾伯特也仅仅因为与那个城市名字一样就被杀害,“我”当然悔恨,尤其是在

明白时间与人生的奥秘之后。

“我”的厌倦,是在与艾伯特交谈后,懂得了时间与生命的奥秘,对以前的间谍生活,对自己的过去深深的厌倦。所谓花园不过是心灵的迷宫,蠢蠢欲动的叛逃者,如何能逃得出时间的牢。我们不安的内心世界是随心所欲的花园缔造者,时间才是胜利者。

4.《小径分岔的花园》一共套了哪几层故事?与《一千零一夜》的叙述迷宫结构方式相比,有何共同之处?

【名师点拨】 《小径分岔的花园》整体上以讲故事为主体,余准出逃,用杀死艾伯特的方式送出情报的故事是小说的主体,而这个故事是小说用来解释《欧洲战争史》中的一个故事的。在余准的故事中,又包含云南总督彭 写小说,建迷宫的故事,在彭的小说中又有方君与陌生人的故事,军队翻越荒山战斗等小故事。可以说整部作品,故事套故事,故事连故事,作者独具匠心,手法高超。剖析

你如何认识博尔赫斯笔下的中国?

在博尔赫斯的笔下,中国是一个交织着梦幻和奇异的迷宫,充满了浓厚的神秘气息。他的观念里,中国的文化是一种古老的文化,荒诞的色彩,想象的成份是这个国度的特征。这和现实的中国差距较大。

我们可以看出,作者也受到了中国的影响,里面充满了玄学色彩,这也是中国的一个特点,因而作者本人也在一定程度上带着老庄式的哲理意味。

哲学意味的语言

一般意义的写作,如同人们日常思维和心态习惯的复制,内容往往遵循一套逻辑,人物个性也被局限在一条意识的河道里流动。博尔赫斯则打破了这个规则,用常人难以理解的哲人笔触,为笔下的人物设计了小径分岔的花园。这个意象的哲学象征是“选择”,却迥异于日常的主观个体在选择后常会出现的单一、绝对趋势的感受。汉学家艾伯特博士通过余准曾祖著作里故事具有无限开放的结构,领悟到时空的无限可能,这是对于本质的理解。而现实,只能展现为无限可能中的某一具体情形——自己被余准杀死。艾伯特虽然似乎预感到这个结果,但并未加以改变。

作者似乎想表达,个人的选择一旦确定,对现象就产生了某种约束力。选择无限,趋势无限,结果无限,这是从本质、整体角度看待的。而事物的发展总会遵循各自的逻辑,如按余准的逻辑,为了通报德军攻击名字为“艾伯特”的城市,去杀死名字带“艾伯特”的汉学家,而他在小径这端,也等来了逮捕他的马登。因此,就个体而言,选择前无限广大的自由,终将凝固在选择时刻。不过,选择是存在于每一时刻当中的。

●随堂练笔

请在下列实物中选择一种或多种,写一段富有哲理的对该物正反相对评价的语句,不超过100字。

石榴 春蚕 仙人掌 流星 月亮

答案:略。

曲径通幽处 他是盘踞在言辞迷宫中央的巨大怪兽,孤独而又无助。在深深的图书馆里,在这个由无限的六面体构筑而成的迷宫当中,这个盲目的老人,孤独地守望着那些昏黄的经卷。转过那些长长的书之甬道,在交叉处,在不经意中,遇见那突如其来的,也许是来自远古和陌生国度的写书人,与那些古老而又遥远的亡灵照面——这就是博尔赫斯的生活。他曾抱怨说,上帝对我绝妙的嘲讽:他同时赐给了我两样东西——80万册书和黑暗。在这个枯燥、雷同、昏暗的迷宫世界里,玫瑰是唯一的安慰。 博尔赫斯的这一处境,令我想起了一位现代中国文人——钱钟书。钱钟书也是一个迷宫制造者,他善于用生冷孤僻的典故和佶屈聱牙的言辞,制造出极度繁复的迷宫栖身其间,令那些盲目而又愚钝的追击者无可措手,从而勉强保护了自己的最后一点可怜的尊严。这两个人的迷宫,仿佛是互为镜像。而在风雨如晦的年代,他们一个被罚养猪,一个被罚管鸡鸭。甚至,他们的狡黠、炫学和卖弄辞藻的癖好也很像。

厄普代克称:“博尔赫斯是第一个影响到欧美世界的南美作家。这仿佛完成了一次博尔赫斯式的轮回:儿子生出了父亲。” (厄普代克:《博尔赫斯:作为图书馆馆员的作家》)自塞万提斯之后,西班牙文化圈里的作家对欧洲大陆的影响甚微。西班牙在相当长的时间里,一直处于西方文化的边缘地带。比起欧洲文化中心地区而言,其文化成分中有更多的东方色彩。自公元8世纪起,西班牙进入了一个漫长的阿拉伯化的时期,在长达800年的伊斯兰统治期间,西班牙文化与利比牛斯以北的欧洲大陆处于完全隔绝的状态。

这一历史也造就了西班牙文化在欧洲文化中的独特品格。

产生于阿根廷的博尔赫斯是20世纪初欧洲现代主义文学运动的儿子。在欧洲游学期间,博尔赫斯介入了20世纪初期的现代主义运动,并且,他还试图在他的故乡布宜诺斯艾利斯复制这场运动。然而,也就是在此期间,年轻的博尔赫斯读到斯宾格勒的《西方的没落》一书,并为止倾倒。博尔赫斯的青年时代,正好是近代以来的西方理性主义文化开始落潮的时期。叔本华、尼采等人的哲学深入人心。在反理性主义和反西方中心主义文化思潮的驱动下,现代主义者开始向西方之外,尤其是东方寻找新的文化想象的灵感源泉。在某种程度上说,现代主义正是西方的文化自救行动之一。

博尔赫斯是毕达哥拉斯学派、芝诺、中古时代的阿拉伯智者和说书人、但丁、百科全书学派、马拉美、克尔凯郭尔、尼采、卡夫卡,以及南美土著神秘智慧的混合体。在他之后,只有卡尔维诺才是最接近他的这种风格的作家。卡尔维诺在谈到这位文体学前辈时说:“他的作品把这些遗产调校成一种与我们自己的文化遗产风马牛不相及的音调”(卡尔维诺:《为什么读经典》)。学会倾听这一似乎不怎么协调的音调,是西方世界近一个多世纪以来的艰苦功课。 垂老的博尔赫斯逐渐形成了一种瘦硬枯涩的风格,如古潭一般清澈、平静。在20世纪的西方文化的智慧产品中,只有维特根斯坦的哲学书写,方能够与之相媲美。

另一方面,博尔赫斯的形象似乎越来越容易融入东方世界当中。在其文本迷宫的幽深处,曲折地通向东方文化的迷离庭园。在他的笔下,隐约可以看到李贺式的谲诡,蒲松龄式的奇幻,段成式的杂芜,甚至依稀还有周作人的晚年小品文的苦涩气息。

博尔赫斯的精神之旅从欧洲开始,从西班牙(乃至西欧)到南美,再到阿拉伯、日本,最终抵达中国,仿佛他笔下的交叉循环的曲径迷宫。博尔赫斯也曾注意到《周易》中的八卦,并表现出了极为浓厚的兴趣。他在《论古典》一文中,较为详细地描述过八卦的形态和规则,并将它视做一种特殊的迷宫。那永恒轮回的圆环,至此抵达其终点,然而同时,它又是未来人类文化想象的新的起点。

尽管老年的博尔赫斯始终只能依靠想象来抵达这个有着长城、卦象、铜镜、浩繁的册卷和曲径交叉的园林的国度,但这里却正是镜像和迷宫的故乡。然而,讽刺的是,博尔赫斯在当代中国的门徒,却需要借助西洋镜,方能窥见本土的奥秘。博尔赫斯以他自己的失明的眼,照亮了当代中国作家的盲目。

【赏评】 本文通过对博尔赫斯的作品和本人的分析,采用抒情性很强的语言,从博尔赫斯的处境、出身、经历和写作风格上进行了详细的解读,同时和中国古代作家和现代作家相比较,从而论证了博尔赫斯的中国情节,最后讽刺了当代中国作家的无知和盲目,使博尔赫斯的形象更加鲜明生动。

总结??对于存在着的事物,时间从未停止生产死亡。博氏的这番言论只是他对宗教研究所做出的总结,当他在神学世界里遨游时,他看到时间就那样立体着。其实时间是唯一的领袖,无论怎样辉煌的历史怎样灿烂的岁月,都不堪时间的轻微一击。我们总希望跟随时间的脚步有所改变,哪怕死水微澜也好。所以会有那百年的孤独证明了世纪的叹息——“许多年以后……”开篇首句便是时间的声音。幻象一旁,时间是唯一的嘲笑者。所谓的花园亦不过是心灵的迷宫,蠢蠢欲动的叛逃者,又如何能逃得出时间的牢?随心所欲的花园缔造者,是我们不安的内心世界,面对现实的刻薄,俯首的一方必然会是外强中干的愤怒而已,时间依然是胜利者,尽管时间也不可能永恒!

同课章节目录