第五单元 课题1 质量守恒定律 教学设计 (表格式)初中化学 人教版(2024) 九年级上册(2024)

文档属性

| 名称 | 第五单元 课题1 质量守恒定律 教学设计 (表格式)初中化学 人教版(2024) 九年级上册(2024) |  | |

| 格式 | doc | ||

| 文件大小 | 573.0KB | ||

| 资源类型 | 教案 | ||

| 版本资源 | 人教版 | ||

| 科目 | 化学 | ||

| 更新时间 | 2024-09-16 10:41:39 | ||

图片预览

文档简介

质量守恒定律

一、教学目标

1. 知识与技能

(1)认识在一切化学反应中,反应前后原子的种类不变、原子的数目没有增减。

(2)理解质量守恒定律,学会从微观和宏观两个角度来分析化学反应中质量守恒。

(3)学会应用质量守恒定律来解释一些化学现象和问题。

2. 过程与方法

(1)通过计算机动画模拟和动手搭建分子球棍模型深入理解抽象的反应前后原子的种类不变、原子的数目没有增减的道理。

(2)通过观察实验、动手实验和设计实验三个手段,突破定性实验的思维,初步体验从定量实验的角度来研究和分析问题。

3. 情感态度与价值观

(1)通过分组实验强化自身合作意识;通过多角度描述化学反应培养自身科学精神;通过质量守恒定律的理解呼应辩证唯物主义哲学的观点。

(2)通过对最新的诺贝尔奖成果手段和质量守恒定律的史实资料的介绍,饮水思源,学习科学家的开拓精神;认识科学的发展过程是建立在不断质疑和不断的实验上的,并且需要经过几代人的努力。

二、重点和难点

教学重点:①通过微观角度分析获得质量守恒定律;

②设计实验方法来验证质量守恒定律。

教学难点:①从微观的角度解释质量守恒定律;

②质量守恒定律的实验方案设计。

三、教学用品

媒体:PPT课件、电子白板。

演示实验药品和仪器:白磷、细沙、镊子、锥形瓶、单孔塞、酒精灯、气球、托盘天平、碳酸钠粉末、稀盐酸、小烧杯、胶头滴管、托盘天平、小试管

学生实验药品和仪器:分子球棍模型一套、氢氧化钠溶液、硫酸铜溶液、小烧杯、胶头滴管、托盘天平、小试管

四、教学案例

1. 教学过程

教学内容 教师活动 学生活动 设计意图

1、引入【板块1】 【提问】同学们学习化学已经有一个多月了,我们有哪些方法来描述化学反应?比如以氢气燃烧为例,最直接的方法就是观察实验现象。下面来看一段视频:【视频】氢气燃烧【提问】看完之后说说氢气燃烧有什么样的现象【提问】还有什么方法可以描述一个化学反应【板书】文字表达式: 【回答】发出淡蓝色火焰,放热,罩上干而冷的烧杯,烧杯内壁出现水珠【回答】还可用文字表达式和化学方程式表示 【主线1】用一个看似简单但富有多样性的问题开场,以多视角看待化学反应用新知识和直观感受文字引入课程【主线1】丰富主线的内容,为主体内容进行铺垫学生虽然对方程式已有初步的概念,此处不直接给出化学方程式。

2、从微观角度导出质量守恒定律【板块1】 【讲解】以上这些方法,可以在宏观上给我们直观的印象。【提问】还有什么方法能换一种角度来描述一个化学反应?展示动态图片【讲解】我们在化学研究的过程中大都只关注到反应的结果,对于在火焰中到底发生了什么,很少也很难去探讨。我们可以使用计算机模拟的方法来解决这个问题,今年诺贝尔化学奖颁给了马丁·卡普拉斯等3人,表彰他们在计算机化学模拟的领域做出的贡献。而现在,我们也可以用计算机模拟来看看在微观方面氢气是如何与氧气反应的。展示动态图片 (以上为截图)【讲解】从图片上可以看到,第一个氢气分子解离为两个氢原子,与同时解离的氧原子结合,产生一个水分子;类似地,余下的一个氢气分子和氧原子结合,产生第二个水分子。【提问】化学反应过程中,原子有没有改变?原子没有改变意味着什么没变化呢?【引导】也就是说,既然原子的种类和个数都不变,那么每个原子的质量也是不变的,这三个关系描述了微观状态下的规律,把微观推论及宏观,我们能得到什么呢?【核心图示】【设问】这样的说法严谨吗?下面来看一个例子 【回答】可以从分子原子的角度来描述化学反应【回答】没有改变,只是重新组合原子的种类不变原子的个数不变【回答】在化学反应前后,物质的总质量不变 【主线1】引入课程难点,从微观角度分析问题【主线2】从最新的诺贝尔奖谈起,结合时事热点,引出计算机模拟的先进技术,激发学生学习热情。【主线1】从动态图片出发,给学生直观的印象,理解氢气分子如何与氧气分子结合,生成水分子从微观角度初步推导出不严谨的质量守恒定律

3、质量守恒定律的形成【板块1】 【提问】10个氢分子与7个氧分子反应,生成了多少水分子?大家桌上都有一套分子的球棍模型,红球代表氧原子,白球代表氢原子。初始状态是10个氢分子和7个氧分子的状态,请同学们分组将其组成水分子【邀请同学将小组成果予以展示】【引导】也就是说反应后我们得到了这个图象【提问】右图这两个氧分子是哪里来的呢?【追问】为何会剩下呢?【追问】这两个氧分子在反应中有什么作用吗?【追问】对了,没有参加反应,现在大家看看能否把刚才的结论再修改看看?【讲解,板书】这就是质量守恒定律:参加化学反应的各物质的质量总和等于反应后生成的各物质的质量总和。 【分组实验】同学分组实验,组成10个水分子,还剩下两个水分子没有用到。【回答】是原来剩下的【回答】因为没有氢气分子与之反应了。【回答】没有作用,这两个氧分子没有参加这个反应【回答】参加化学反应的各物质的质量总和等于反应后生成的各物质的质量总和 通过分子原子角度渗透过量的概念用实际操作来解释反应物到生成物之间的变化通过不断的追问(苏格拉底式的诘问),逐步引出在质量守恒的定义中“参加化学反应”这个重点澄清概念,引导学生关注定义中的内涵和外延

4、质量守恒定律的深入理解【板块2】 【提问】我们在之前学过的简单化学方程式中,大家有没有发现质量守恒定律的影子?体现在何处呢?例如【讲解】没错,也就是说,在方程式中就已经从各方面渗透了质量守恒定律了。从微观的原子种类和原子数到宏观的总质量都符合质量守恒定律。【总结并提问】在质量守恒过程中宏观上什么变化?什么不变?微观上什么变化?什么不变?【根据回答形成板书】 【回答】方程式中左右两边原子数相等,各物质的质量总和也相等【回答】宏观上改变的是物质种类,不变的是物质总质量在微观上改变的是分子种类,不变的是 原子种类和原子个数 反过来结合方程式进行解读质量守恒定律帮助学生进一步归纳整理宏观和微观角度的质量守恒定律

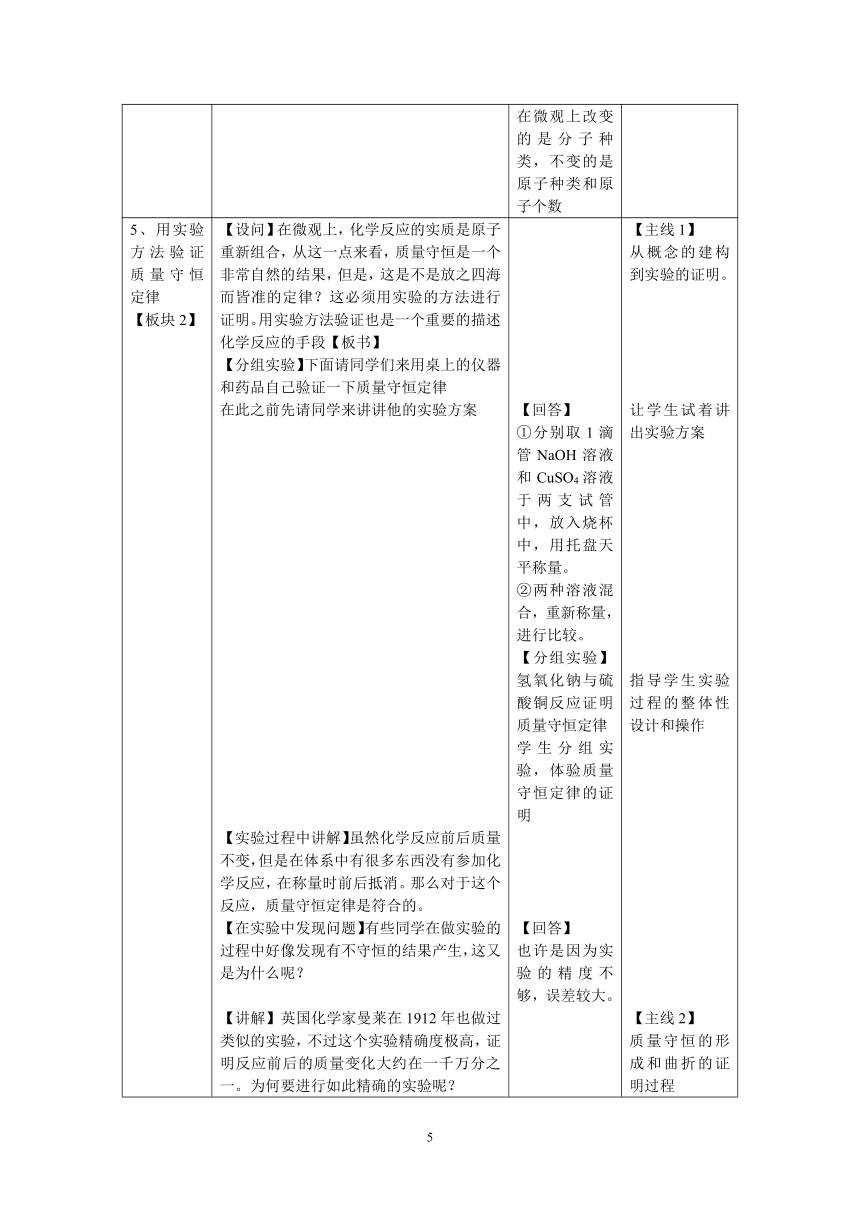

5、用实验方法验证质量守恒定律【板块2】 【设问】在微观上,化学反应的实质是原子重新组合,从这一点来看,质量守恒是一个非常自然的结果,但是,这是不是放之四海而皆准的定律?这必须用实验的方法进行证明。用实验方法验证也是一个重要的描述化学反应的手段【板书】【分组实验】下面请同学们来用桌上的仪器和药品自己验证一下质量守恒定律在此之前先请同学来讲讲他的实验方案【实验过程中讲解】虽然化学反应前后质量不变,但是在体系中有很多东西没有参加化学反应,在称量时前后抵消。那么对于这个反应,质量守恒定律是符合的。【在实验中发现问题】有些同学在做实验的过程中好像发现有不守恒的结果产生,这又是为什么呢?【讲解】英国化学家曼莱在1912年也做过类似的实验,不过这个实验精确度极高,证明反应前后的质量变化大约在一千万分之一。为何要进行如此精确的实验呢?【讲解】因为在100多年前,拉瓦锡就已经完整描述了质量守恒的概念,但是由于实验条件的限制,误差过大,没有能够广泛服众。直到1912年才被正式承认。 【回答】①分别取1滴管NaOH溶液和CuSO4溶液于两支试管中,放入烧杯中,用托盘天平称量。②两种溶液混合,重新称量,进行比较。【分组实验】氢氧化钠与硫酸铜反应证明质量守恒定律学生分组实验,体验质量守恒定律的证明【回答】也许是因为实验的精度不够,误差较大。 【主线1】从概念的建构到实验的证明。让学生试着讲出实验方案指导学生实验过程的整体性设计和操作【主线2】质量守恒的形成和曲折的证明过程

6、质量守恒定律的质疑【板块3】 【讲解】1650年波义耳做了一系列实验,将金属加热后称量,发现金属燃烧后的“金属灰”质量大于原来金属的质量。这些实验决定性地粉碎了古老的燃素说,但是他却没有注意到质量守恒定律。后来在100年后才有科学家注意到他的疏漏。不过也难怪,生活中很多东西似乎也不符合质量守恒,如:蜡烛点到尾“一点也不剩”,好像它们都无影无踪地“消失”了。这些是为什么呢?【讲解】没错,因为有气体参加了反应或者有气体生成了。【提问】对于有气体交换的反应,如何证明其质量守恒? 【回答】因为蜡烛和金属燃烧消耗了氧气,有气体交换【回答】应该把反应在密封的容器中进行。 【主线2】从波义耳错过质量守恒定律引出质量守恒定律的难点:有气体参加或生成气体的反应的证明

7、用白磷燃烧实验证明质量守恒【板块3】 【演示实验】在装有少量细沙的锥形瓶中加入一小块白磷,塞上一个弹孔橡胶塞,连接玻璃管,玻璃管一段连有气球。称量后拆下装置,加热玻璃管下端,迅速塞紧橡皮塞,引燃白磷,冷却后重新称量。【提示】仔细看气球的变化【提问】气球如何变化?为何要放置一个气球?【引导提问】如果直接用橡皮塞密封,由于反应放热,瓶内的压强变大,因而? 【观察】实验现象,白磷燃烧放出大量白烟,重新称量后天平平衡【回答】气球先变大,后变小。气体受热膨胀,随后氧气被消耗了,气球变小。【回答】因而会把橡皮塞弹出。 用正确的举例来引导学生对质量守恒定律实验证明的理解。

7、设计实验证明质量守恒定律I:有气体消耗的反应【板块3】 【构建情境】镁带燃烧后,质量会变大,所以化学反应后质量是变大的?请大家互相间讨论一下,并试试看在原有图片的基础上画出你所设计的方案对学生的设计进行点评,如橡胶塞、气球等防止气体交换的关键点予以重视。 【分组活动】同学设计镁带燃烧实验,分别在电子白板上补充展示 让学生模仿视频中的例子,自己动手设计实验,考虑气体在反应中的参与影响

7、设计实验证明质量守恒定律II:有气体生成的反应 【构建情境】大理石与盐酸反应,反应前后容器质量是如何变化的?【演示实验】在烧杯中加入一定量的碳酸钠粉末,并小心放入装有稀盐酸的小试管,用托盘天平称量。将溶液倒入烧杯中,重新称量,进行比较。【讲解】因为有气体生成,天平似乎无法平衡,产生了很大的误差。请大家互相间讨论一下,并试试看画出你所设计的方案对学生的设计进行点评,如是否在密闭容器内、防止气体交换的关键点予以重视。【注意】气体产生时不可用橡胶塞,用气球时要考虑浮力造成的影响。【引导提问】若考虑浮力的影响,改如何改动? 【观察】反应中迅速放出大量的气泡,天平最终不平衡【分组活动】同学设计大理石与盐酸的实验。在电子白板上展示【回答】1、可用塑料瓶2、可用其他试剂吸收CO2 用演示实验让学生体验产生误差的原因在进一步深入理解气体在反应中的影响后,加大实验设计的难度

8、实验结论和质量守恒定律的总结 【提问】非密闭体系中,有气体产生或有气体参与的化学变化不遵循质量守恒定律吗 【讲解】依然遵循质量守恒,反应生成了气体(消耗了气体),气体散逸(体系外的空气参与了气体交换),在计算时需要加上这部分气体的质量。【讲解】因而在实验设计的过程中,我们应当注意反应体系应(1)处于密封状态;(2)考虑反应的气压变化,不能单纯用橡皮塞,应作适当的处理;(3)可以考虑浮力的影响。 【回答】依然遵循质量守恒,反应生成了(或消耗了)气体 对实验设计的注意要点进行总结

9、概念辨析与练习 一、24.5克氯酸钾与二氧化锰混合后共热,完全反应后,冷却,称得剩余的物质质量为14.9克,求生成的氧气多少____克二、某化合物R在空气燃烧后生成二氧化碳和水,下列关于R化学式叙述正确的是:A、R一定含有碳,氢,氧三种元素B、R一定含有碳和氢元素,不含有氧元素C、R一定含有碳和氢元素,可能含有氧元素D、R不一定含有碳和氢元素,但一定不含有氧元素 【回答】9.6克【回答】选C

10、总结 【讲解】今天我们主要学习了质量守恒定律,理解了质量守恒定律的定义,并进行了简单的应用,为我们接下来学习方程式的书写打下了基础

11、作业 书上P58,探究与实践

2. 主要板书

化学变化中的质量守恒

一、氢气燃烧 如何描述化学反应

二、化学反应的实质:原子的重新组合 1、观察实验现象

化学反应前后,原子的种类、质量、个数都不变 2、文字表达式

三、质量守恒定律 3、化学方程式

参加化学反应的各物质的质量总和,等于反应后生 4、微观分子原子

成的各物质的质量总和 5、宏观定量分析

宏观 微观

一定改变 物质种类 分子种类

一定不变 物质总质量 原子种类、原子个数

四、气体参与或生成的化学反应的质量守恒定律的证明

教学说明

一、学生的学情学力介绍

上课对象是民办中学中非常优秀的学生群体,具有非常优秀的思维能力和迅速的反应能力,注意力也较大多数学生集中。因此本课在设计时必须增加一些难度并加快课堂的节奏,课的容量可以适当变大。

在实际教学活动中,除了课本上的知识体系,适当介绍一些课外的小知识可以带动他们的学习热情。同时,教师利用自身年轻的优势,对前沿的化学也让学生有所涉猎,增加学生的学习兴趣。

二、知识的基本背景

质量守恒定律是化学反应前后质量关系的概括。定律内容不复杂,如果要学生记忆也不会有太多困难。以往经常通过实验来让学生理解质量守恒定律,这样使得学生在宏观上理解了质量守恒定律,却往往在微观上无法透彻读懂微观反应的图示,并且在“反应后反应物有剩余”这个观念上对质量守恒的理解出现偏颇。这经常是由于学生很难建构微观分子原子与宏观物质之间的联系。

另外,在生活中的许多宏观现象,表面看来并不是这么回事,很难给学生留下深刻的烙印。但是在微观上,质量守恒定律是非常自然而明显的。以至于在相当于初中学段的国外教材(如:第五版的Pearson International Editon: Chemistry或第十版的McGraw Hill: Chemistry)中,不直接给出质量守恒这个观点,而以原子开篇,直接进入方程式的书写和配平中去。从这样的角度来讲,从微观出发引出质量守恒是一个自然且显然的方法。这两本书给予我从微观推及宏观这一结构的灵感。

三、课程设计

整个课堂设计分为三个板块,用两根不同的主线去串联,并且时时突出教学目标中的两个重点。

3.1课程板块

在三个板块分为:“微观原理和质量守恒定律的引出”、“质量守恒定律的深入理解”和“设计实验证明质量守恒定律”。

第一板块放弃了常用的以提出问题带动宏观实验到微观解释的思路,从微观的动态模型和学生动手搭建分子球棍模型的方式,感性地理解质量守恒定律所蕴藏的实质是分子间的重新组合。这样的设计相较于以往的教学更直观简单,将原先的难点化解,形成一个易于掌握的台阶。

第二板块是前后板块之间的衔接和桥梁。主要澄清了质量守恒定律在化学方程式中的渗透,已经对新学习的概念进行了相应的整理、强调和归纳。并且在初步实验的基础上对质量守恒定律的正确性加以明确。

第三板块是本课相对较难的部分,主要是让学生自主去验证质量守恒定律的实验证明,在模仿的基础上进行实验的设计,让学生从明晰实验方案到更为复杂地考虑避免气体交换的实验设计。将课堂交还于学生自己去进行自主探究。

3.2课程主线

整个课堂用两根主线连接三个板块和两个教学重点,一明一暗贯穿在课堂之中。

第一根主线是明线,“描述化学反应的方法”:观察实验现象、文字表达式、化学方程式、微观分子原子和宏观定量分析。这条线从表面到原理,由浅入深地让学生用多角度的方法感知化学变化,形成多样性的思维模式。

第二根主线是暗线,“质量守恒的历史发展”:从现代往古代逆向发展,从一个侧面展示了质量守恒原理的历史发展规律。在课堂中先后提到(1)现代的计算机模拟;(2)近代微观分子原子角度解释质量守恒;(3)曼莱在1912年的精确实验;(4)1780年左右拉瓦锡提出质量守恒的概念;(5)1650年波义耳错过质量守恒。这些历史发展的逆向规律虽然看上去不符合了科学发展的历史规律,但是却有助于理解质量守恒定律证明的难点,而这个难点也就是波义耳错过质量守恒的原因,在密闭体系中气体的质量不能忽略。

3.3课程重点

在这两根主线中,教学设计的重点放在两点上:

第一、从微观出发,用动画和图片让学生从感性角度认识到在反应过程中分子和原子的运动,从而非常自然直观地构建质量守恒的概念。同时,引入微观示意图,让学生从逐步构筑的思考方式出发,得出“反应后剩余物质不参与反应”这样一个结论。一方面这个结论完善了质量守恒定律的定义,另一方面也能在今后的类似题目中找到思维的方向,起到了一举两得的作用。

第二、让学生通过实验探究,自己来验证质量守恒定律。针对存在气体交换的反应,一直是学生理解的难点。本课先通过引导分析,然后用视频来举例,让学生在模仿中学会规范严谨地设计实验。学会不仅要考虑反应物的化学性质,还要考虑诸如气体交换、气压、浮力等物理因素。真正能贯通理化,实现“大理科”的教学理念。

PAGE

3

一、教学目标

1. 知识与技能

(1)认识在一切化学反应中,反应前后原子的种类不变、原子的数目没有增减。

(2)理解质量守恒定律,学会从微观和宏观两个角度来分析化学反应中质量守恒。

(3)学会应用质量守恒定律来解释一些化学现象和问题。

2. 过程与方法

(1)通过计算机动画模拟和动手搭建分子球棍模型深入理解抽象的反应前后原子的种类不变、原子的数目没有增减的道理。

(2)通过观察实验、动手实验和设计实验三个手段,突破定性实验的思维,初步体验从定量实验的角度来研究和分析问题。

3. 情感态度与价值观

(1)通过分组实验强化自身合作意识;通过多角度描述化学反应培养自身科学精神;通过质量守恒定律的理解呼应辩证唯物主义哲学的观点。

(2)通过对最新的诺贝尔奖成果手段和质量守恒定律的史实资料的介绍,饮水思源,学习科学家的开拓精神;认识科学的发展过程是建立在不断质疑和不断的实验上的,并且需要经过几代人的努力。

二、重点和难点

教学重点:①通过微观角度分析获得质量守恒定律;

②设计实验方法来验证质量守恒定律。

教学难点:①从微观的角度解释质量守恒定律;

②质量守恒定律的实验方案设计。

三、教学用品

媒体:PPT课件、电子白板。

演示实验药品和仪器:白磷、细沙、镊子、锥形瓶、单孔塞、酒精灯、气球、托盘天平、碳酸钠粉末、稀盐酸、小烧杯、胶头滴管、托盘天平、小试管

学生实验药品和仪器:分子球棍模型一套、氢氧化钠溶液、硫酸铜溶液、小烧杯、胶头滴管、托盘天平、小试管

四、教学案例

1. 教学过程

教学内容 教师活动 学生活动 设计意图

1、引入【板块1】 【提问】同学们学习化学已经有一个多月了,我们有哪些方法来描述化学反应?比如以氢气燃烧为例,最直接的方法就是观察实验现象。下面来看一段视频:【视频】氢气燃烧【提问】看完之后说说氢气燃烧有什么样的现象【提问】还有什么方法可以描述一个化学反应【板书】文字表达式: 【回答】发出淡蓝色火焰,放热,罩上干而冷的烧杯,烧杯内壁出现水珠【回答】还可用文字表达式和化学方程式表示 【主线1】用一个看似简单但富有多样性的问题开场,以多视角看待化学反应用新知识和直观感受文字引入课程【主线1】丰富主线的内容,为主体内容进行铺垫学生虽然对方程式已有初步的概念,此处不直接给出化学方程式。

2、从微观角度导出质量守恒定律【板块1】 【讲解】以上这些方法,可以在宏观上给我们直观的印象。【提问】还有什么方法能换一种角度来描述一个化学反应?展示动态图片【讲解】我们在化学研究的过程中大都只关注到反应的结果,对于在火焰中到底发生了什么,很少也很难去探讨。我们可以使用计算机模拟的方法来解决这个问题,今年诺贝尔化学奖颁给了马丁·卡普拉斯等3人,表彰他们在计算机化学模拟的领域做出的贡献。而现在,我们也可以用计算机模拟来看看在微观方面氢气是如何与氧气反应的。展示动态图片 (以上为截图)【讲解】从图片上可以看到,第一个氢气分子解离为两个氢原子,与同时解离的氧原子结合,产生一个水分子;类似地,余下的一个氢气分子和氧原子结合,产生第二个水分子。【提问】化学反应过程中,原子有没有改变?原子没有改变意味着什么没变化呢?【引导】也就是说,既然原子的种类和个数都不变,那么每个原子的质量也是不变的,这三个关系描述了微观状态下的规律,把微观推论及宏观,我们能得到什么呢?【核心图示】【设问】这样的说法严谨吗?下面来看一个例子 【回答】可以从分子原子的角度来描述化学反应【回答】没有改变,只是重新组合原子的种类不变原子的个数不变【回答】在化学反应前后,物质的总质量不变 【主线1】引入课程难点,从微观角度分析问题【主线2】从最新的诺贝尔奖谈起,结合时事热点,引出计算机模拟的先进技术,激发学生学习热情。【主线1】从动态图片出发,给学生直观的印象,理解氢气分子如何与氧气分子结合,生成水分子从微观角度初步推导出不严谨的质量守恒定律

3、质量守恒定律的形成【板块1】 【提问】10个氢分子与7个氧分子反应,生成了多少水分子?大家桌上都有一套分子的球棍模型,红球代表氧原子,白球代表氢原子。初始状态是10个氢分子和7个氧分子的状态,请同学们分组将其组成水分子【邀请同学将小组成果予以展示】【引导】也就是说反应后我们得到了这个图象【提问】右图这两个氧分子是哪里来的呢?【追问】为何会剩下呢?【追问】这两个氧分子在反应中有什么作用吗?【追问】对了,没有参加反应,现在大家看看能否把刚才的结论再修改看看?【讲解,板书】这就是质量守恒定律:参加化学反应的各物质的质量总和等于反应后生成的各物质的质量总和。 【分组实验】同学分组实验,组成10个水分子,还剩下两个水分子没有用到。【回答】是原来剩下的【回答】因为没有氢气分子与之反应了。【回答】没有作用,这两个氧分子没有参加这个反应【回答】参加化学反应的各物质的质量总和等于反应后生成的各物质的质量总和 通过分子原子角度渗透过量的概念用实际操作来解释反应物到生成物之间的变化通过不断的追问(苏格拉底式的诘问),逐步引出在质量守恒的定义中“参加化学反应”这个重点澄清概念,引导学生关注定义中的内涵和外延

4、质量守恒定律的深入理解【板块2】 【提问】我们在之前学过的简单化学方程式中,大家有没有发现质量守恒定律的影子?体现在何处呢?例如【讲解】没错,也就是说,在方程式中就已经从各方面渗透了质量守恒定律了。从微观的原子种类和原子数到宏观的总质量都符合质量守恒定律。【总结并提问】在质量守恒过程中宏观上什么变化?什么不变?微观上什么变化?什么不变?【根据回答形成板书】 【回答】方程式中左右两边原子数相等,各物质的质量总和也相等【回答】宏观上改变的是物质种类,不变的是物质总质量在微观上改变的是分子种类,不变的是 原子种类和原子个数 反过来结合方程式进行解读质量守恒定律帮助学生进一步归纳整理宏观和微观角度的质量守恒定律

5、用实验方法验证质量守恒定律【板块2】 【设问】在微观上,化学反应的实质是原子重新组合,从这一点来看,质量守恒是一个非常自然的结果,但是,这是不是放之四海而皆准的定律?这必须用实验的方法进行证明。用实验方法验证也是一个重要的描述化学反应的手段【板书】【分组实验】下面请同学们来用桌上的仪器和药品自己验证一下质量守恒定律在此之前先请同学来讲讲他的实验方案【实验过程中讲解】虽然化学反应前后质量不变,但是在体系中有很多东西没有参加化学反应,在称量时前后抵消。那么对于这个反应,质量守恒定律是符合的。【在实验中发现问题】有些同学在做实验的过程中好像发现有不守恒的结果产生,这又是为什么呢?【讲解】英国化学家曼莱在1912年也做过类似的实验,不过这个实验精确度极高,证明反应前后的质量变化大约在一千万分之一。为何要进行如此精确的实验呢?【讲解】因为在100多年前,拉瓦锡就已经完整描述了质量守恒的概念,但是由于实验条件的限制,误差过大,没有能够广泛服众。直到1912年才被正式承认。 【回答】①分别取1滴管NaOH溶液和CuSO4溶液于两支试管中,放入烧杯中,用托盘天平称量。②两种溶液混合,重新称量,进行比较。【分组实验】氢氧化钠与硫酸铜反应证明质量守恒定律学生分组实验,体验质量守恒定律的证明【回答】也许是因为实验的精度不够,误差较大。 【主线1】从概念的建构到实验的证明。让学生试着讲出实验方案指导学生实验过程的整体性设计和操作【主线2】质量守恒的形成和曲折的证明过程

6、质量守恒定律的质疑【板块3】 【讲解】1650年波义耳做了一系列实验,将金属加热后称量,发现金属燃烧后的“金属灰”质量大于原来金属的质量。这些实验决定性地粉碎了古老的燃素说,但是他却没有注意到质量守恒定律。后来在100年后才有科学家注意到他的疏漏。不过也难怪,生活中很多东西似乎也不符合质量守恒,如:蜡烛点到尾“一点也不剩”,好像它们都无影无踪地“消失”了。这些是为什么呢?【讲解】没错,因为有气体参加了反应或者有气体生成了。【提问】对于有气体交换的反应,如何证明其质量守恒? 【回答】因为蜡烛和金属燃烧消耗了氧气,有气体交换【回答】应该把反应在密封的容器中进行。 【主线2】从波义耳错过质量守恒定律引出质量守恒定律的难点:有气体参加或生成气体的反应的证明

7、用白磷燃烧实验证明质量守恒【板块3】 【演示实验】在装有少量细沙的锥形瓶中加入一小块白磷,塞上一个弹孔橡胶塞,连接玻璃管,玻璃管一段连有气球。称量后拆下装置,加热玻璃管下端,迅速塞紧橡皮塞,引燃白磷,冷却后重新称量。【提示】仔细看气球的变化【提问】气球如何变化?为何要放置一个气球?【引导提问】如果直接用橡皮塞密封,由于反应放热,瓶内的压强变大,因而? 【观察】实验现象,白磷燃烧放出大量白烟,重新称量后天平平衡【回答】气球先变大,后变小。气体受热膨胀,随后氧气被消耗了,气球变小。【回答】因而会把橡皮塞弹出。 用正确的举例来引导学生对质量守恒定律实验证明的理解。

7、设计实验证明质量守恒定律I:有气体消耗的反应【板块3】 【构建情境】镁带燃烧后,质量会变大,所以化学反应后质量是变大的?请大家互相间讨论一下,并试试看在原有图片的基础上画出你所设计的方案对学生的设计进行点评,如橡胶塞、气球等防止气体交换的关键点予以重视。 【分组活动】同学设计镁带燃烧实验,分别在电子白板上补充展示 让学生模仿视频中的例子,自己动手设计实验,考虑气体在反应中的参与影响

7、设计实验证明质量守恒定律II:有气体生成的反应 【构建情境】大理石与盐酸反应,反应前后容器质量是如何变化的?【演示实验】在烧杯中加入一定量的碳酸钠粉末,并小心放入装有稀盐酸的小试管,用托盘天平称量。将溶液倒入烧杯中,重新称量,进行比较。【讲解】因为有气体生成,天平似乎无法平衡,产生了很大的误差。请大家互相间讨论一下,并试试看画出你所设计的方案对学生的设计进行点评,如是否在密闭容器内、防止气体交换的关键点予以重视。【注意】气体产生时不可用橡胶塞,用气球时要考虑浮力造成的影响。【引导提问】若考虑浮力的影响,改如何改动? 【观察】反应中迅速放出大量的气泡,天平最终不平衡【分组活动】同学设计大理石与盐酸的实验。在电子白板上展示【回答】1、可用塑料瓶2、可用其他试剂吸收CO2 用演示实验让学生体验产生误差的原因在进一步深入理解气体在反应中的影响后,加大实验设计的难度

8、实验结论和质量守恒定律的总结 【提问】非密闭体系中,有气体产生或有气体参与的化学变化不遵循质量守恒定律吗 【讲解】依然遵循质量守恒,反应生成了气体(消耗了气体),气体散逸(体系外的空气参与了气体交换),在计算时需要加上这部分气体的质量。【讲解】因而在实验设计的过程中,我们应当注意反应体系应(1)处于密封状态;(2)考虑反应的气压变化,不能单纯用橡皮塞,应作适当的处理;(3)可以考虑浮力的影响。 【回答】依然遵循质量守恒,反应生成了(或消耗了)气体 对实验设计的注意要点进行总结

9、概念辨析与练习 一、24.5克氯酸钾与二氧化锰混合后共热,完全反应后,冷却,称得剩余的物质质量为14.9克,求生成的氧气多少____克二、某化合物R在空气燃烧后生成二氧化碳和水,下列关于R化学式叙述正确的是:A、R一定含有碳,氢,氧三种元素B、R一定含有碳和氢元素,不含有氧元素C、R一定含有碳和氢元素,可能含有氧元素D、R不一定含有碳和氢元素,但一定不含有氧元素 【回答】9.6克【回答】选C

10、总结 【讲解】今天我们主要学习了质量守恒定律,理解了质量守恒定律的定义,并进行了简单的应用,为我们接下来学习方程式的书写打下了基础

11、作业 书上P58,探究与实践

2. 主要板书

化学变化中的质量守恒

一、氢气燃烧 如何描述化学反应

二、化学反应的实质:原子的重新组合 1、观察实验现象

化学反应前后,原子的种类、质量、个数都不变 2、文字表达式

三、质量守恒定律 3、化学方程式

参加化学反应的各物质的质量总和,等于反应后生 4、微观分子原子

成的各物质的质量总和 5、宏观定量分析

宏观 微观

一定改变 物质种类 分子种类

一定不变 物质总质量 原子种类、原子个数

四、气体参与或生成的化学反应的质量守恒定律的证明

教学说明

一、学生的学情学力介绍

上课对象是民办中学中非常优秀的学生群体,具有非常优秀的思维能力和迅速的反应能力,注意力也较大多数学生集中。因此本课在设计时必须增加一些难度并加快课堂的节奏,课的容量可以适当变大。

在实际教学活动中,除了课本上的知识体系,适当介绍一些课外的小知识可以带动他们的学习热情。同时,教师利用自身年轻的优势,对前沿的化学也让学生有所涉猎,增加学生的学习兴趣。

二、知识的基本背景

质量守恒定律是化学反应前后质量关系的概括。定律内容不复杂,如果要学生记忆也不会有太多困难。以往经常通过实验来让学生理解质量守恒定律,这样使得学生在宏观上理解了质量守恒定律,却往往在微观上无法透彻读懂微观反应的图示,并且在“反应后反应物有剩余”这个观念上对质量守恒的理解出现偏颇。这经常是由于学生很难建构微观分子原子与宏观物质之间的联系。

另外,在生活中的许多宏观现象,表面看来并不是这么回事,很难给学生留下深刻的烙印。但是在微观上,质量守恒定律是非常自然而明显的。以至于在相当于初中学段的国外教材(如:第五版的Pearson International Editon: Chemistry或第十版的McGraw Hill: Chemistry)中,不直接给出质量守恒这个观点,而以原子开篇,直接进入方程式的书写和配平中去。从这样的角度来讲,从微观出发引出质量守恒是一个自然且显然的方法。这两本书给予我从微观推及宏观这一结构的灵感。

三、课程设计

整个课堂设计分为三个板块,用两根不同的主线去串联,并且时时突出教学目标中的两个重点。

3.1课程板块

在三个板块分为:“微观原理和质量守恒定律的引出”、“质量守恒定律的深入理解”和“设计实验证明质量守恒定律”。

第一板块放弃了常用的以提出问题带动宏观实验到微观解释的思路,从微观的动态模型和学生动手搭建分子球棍模型的方式,感性地理解质量守恒定律所蕴藏的实质是分子间的重新组合。这样的设计相较于以往的教学更直观简单,将原先的难点化解,形成一个易于掌握的台阶。

第二板块是前后板块之间的衔接和桥梁。主要澄清了质量守恒定律在化学方程式中的渗透,已经对新学习的概念进行了相应的整理、强调和归纳。并且在初步实验的基础上对质量守恒定律的正确性加以明确。

第三板块是本课相对较难的部分,主要是让学生自主去验证质量守恒定律的实验证明,在模仿的基础上进行实验的设计,让学生从明晰实验方案到更为复杂地考虑避免气体交换的实验设计。将课堂交还于学生自己去进行自主探究。

3.2课程主线

整个课堂用两根主线连接三个板块和两个教学重点,一明一暗贯穿在课堂之中。

第一根主线是明线,“描述化学反应的方法”:观察实验现象、文字表达式、化学方程式、微观分子原子和宏观定量分析。这条线从表面到原理,由浅入深地让学生用多角度的方法感知化学变化,形成多样性的思维模式。

第二根主线是暗线,“质量守恒的历史发展”:从现代往古代逆向发展,从一个侧面展示了质量守恒原理的历史发展规律。在课堂中先后提到(1)现代的计算机模拟;(2)近代微观分子原子角度解释质量守恒;(3)曼莱在1912年的精确实验;(4)1780年左右拉瓦锡提出质量守恒的概念;(5)1650年波义耳错过质量守恒。这些历史发展的逆向规律虽然看上去不符合了科学发展的历史规律,但是却有助于理解质量守恒定律证明的难点,而这个难点也就是波义耳错过质量守恒的原因,在密闭体系中气体的质量不能忽略。

3.3课程重点

在这两根主线中,教学设计的重点放在两点上:

第一、从微观出发,用动画和图片让学生从感性角度认识到在反应过程中分子和原子的运动,从而非常自然直观地构建质量守恒的概念。同时,引入微观示意图,让学生从逐步构筑的思考方式出发,得出“反应后剩余物质不参与反应”这样一个结论。一方面这个结论完善了质量守恒定律的定义,另一方面也能在今后的类似题目中找到思维的方向,起到了一举两得的作用。

第二、让学生通过实验探究,自己来验证质量守恒定律。针对存在气体交换的反应,一直是学生理解的难点。本课先通过引导分析,然后用视频来举例,让学生在模仿中学会规范严谨地设计实验。学会不仅要考虑反应物的化学性质,还要考虑诸如气体交换、气压、浮力等物理因素。真正能贯通理化,实现“大理科”的教学理念。

PAGE

3

同课章节目录