第8课 夏商周时期的科技与文化 课件

文档属性

| 名称 | 第8课 夏商周时期的科技与文化 课件 |  | |

| 格式 | pptx | ||

| 文件大小 | 139.1MB | ||

| 资源类型 | 试卷 | ||

| 版本资源 | 统编版 | ||

| 科目 | 历史 | ||

| 更新时间 | 2024-09-17 08:05:07 | ||

图片预览

文档简介

(共45张PPT)

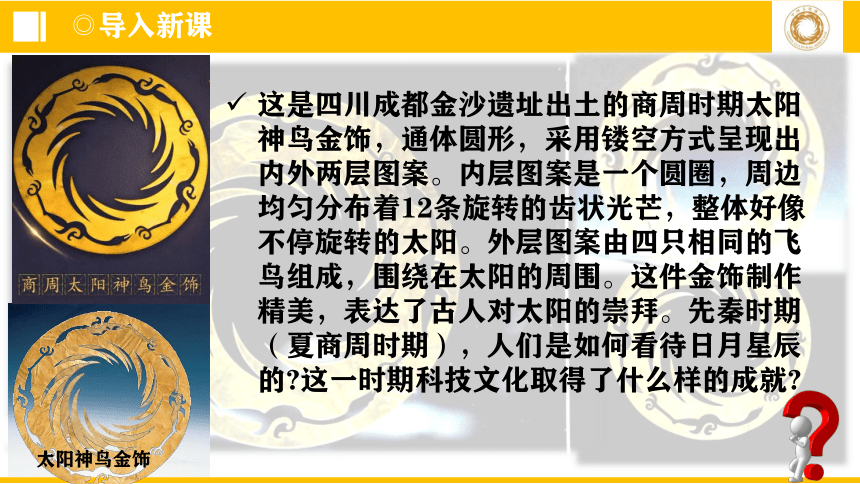

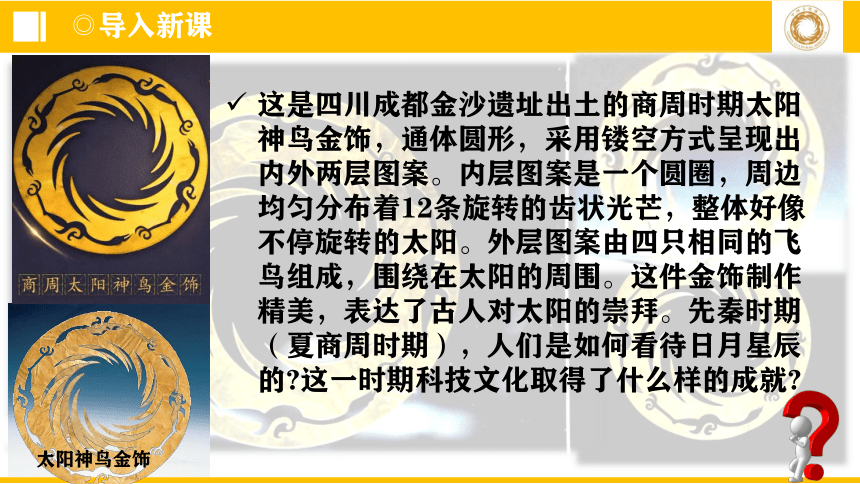

这是四川成都金沙遗址出土的商周时期太阳神鸟金饰,通体圆形,采用镂空方式呈现出内外两层图案。内层图案是一个圆圈,周边均匀分布着12条旋转的齿状光芒,整体好像不停旋转的太阳。外层图案由四只相同的飞鸟组成,围绕在太阳的周围。这件金饰制作精美,表达了古人对太阳的崇拜。先秦时期(夏商周时期),人们是如何看待日月星辰的 这一时期科技文化取得了什么样的成就

太阳神鸟金饰

◎导入新课

第8课

夏商周时期的科技与文化

2022版新课标要求:知道甲骨文是已知最早的汉字;通过了解甲骨文、青铜铭文、其他文献记载和典型器物,知道具有奴隶制特点的夏、商……通过《黄帝内经》和名医扁鹊,了解这一时期的医学成就;

◎第二单元·夏商周时期:奴隶制王朝的更替和向封建社会的过渡

教学目标·目标导航 ——

1.了解夏商周时期我国在天文、历法和医学等方面的成就,知道二十四节气、名医扁鹊和《黄帝内经》。

2.知道我国有文字可考的历史从商朝开始,了解甲骨文与今天汉字的关系。

3.掌握我国古代青铜器制作工艺的主要成就,了解金文和三星堆遗址的考古成果。

4.知道我国古典诗歌的两大源头——《诗经》和“楚辞”。

5.通过学习夏商周时期我国的科技和文化成就,了解中国古代劳动人民的聪明才智,增强民族自豪感和自信心。

◎第8课

◎第二单元·夏商周时期:奴隶制王朝的更替和向封建社会的过渡

◎第8课 · 夏商周时期的科技与文化

一、天文、历法和医学

1.天文

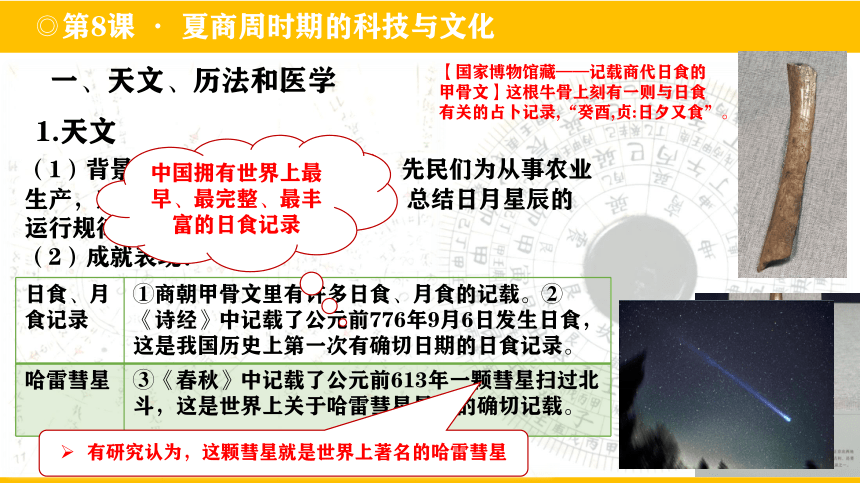

(1)背景:早在原始社会末期,先民们为从事农业生产,对天文现象进行观察和记录,总结日月星辰的运行规律。

(2)成就表现:

日食、月食记录 ①商朝甲骨文里有许多日食、月食的记载。②《诗经》中记载了公元前776年9月6日发生日食,这是我国历史上第一次有确切日期的日食记录。

哈雷彗星 ③《春秋》中记载了公元前613年一颗彗星扫过北斗,这是世界上关于哈雷彗星最早的确切记载。

有研究认为,这颗彗星就是世界上著名的哈雷彗星

中国拥有世界上最早、最完整、最丰富的日食记录

【国家博物馆藏——记载商代日食的甲骨文】这根牛骨上刻有一则与日食有关的占卜记录,“癸酉,贞:日夕又食”。

《甘石星经》是我国最早的一部天文学著作;《石氏星表》是世界上最早的星表,用赤道坐标记录了八百多颗恒星的位置。

《甘石星经》是一部天文学专著,甘经、石经各八卷,共十六卷,大致成书于战国时期。《甘石星经》是两书的合称,作者为当时的齐国人甘德和魏国人石申。甘德著有《天文星占》八卷,石申著有《天文》八卷,两书合称《甘石星经》。 在春秋战国时期的天文成就中当属《甘石星经》最大,同时该书是中国也是世界上最早的一部天文学著作。

相关拓展

◎第8课 · 夏商周时期的科技与文化

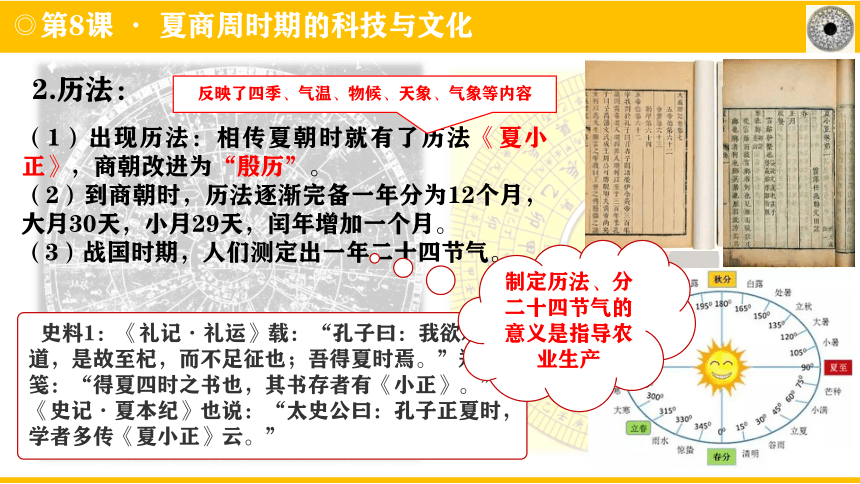

2.历法:

(1)出现历法:相传夏朝时就有了历法《夏小正》,商朝改进为“殷历”。

(2)到商朝时,历法逐渐完备一年分为12个月,大月30天,小月29天,闰年增加一个月。

(3)战国时期,人们测定出一年二十四节气。

史料1:《礼记·礼运》载:“孔子曰:我欲观夏道,是故至杞,而不足征也;吾得夏时焉。”郑玄笺:“得夏四时之书也,其书存者有《小正》。”《史记·夏本纪》也说:“太史公曰:孔子正夏时,学者多传《夏小正》云。”

制定历法、分二十四节气的意义是指导农业生产

反映了四季、气温、物候、天象、气象等内容

◎第8课 · 夏商周时期的科技与文化

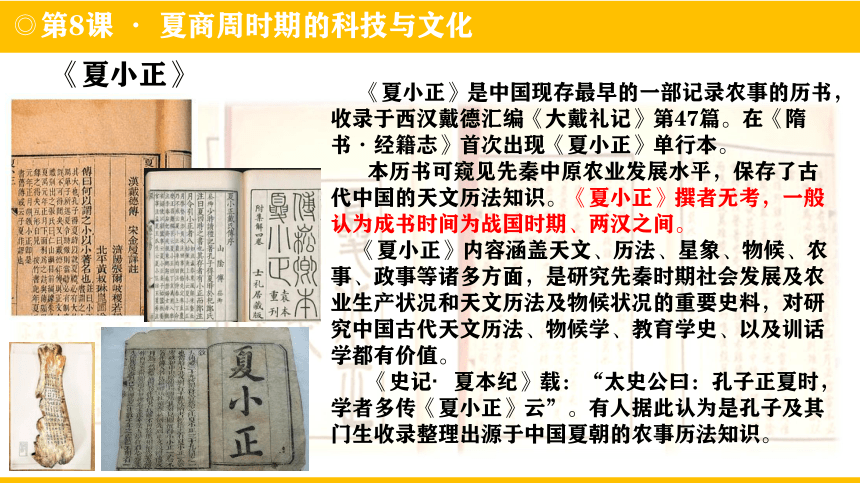

《夏小正》是中国现存最早的一部记录农事的历书,收录于西汉戴德汇编《大戴礼记》第47篇。在《隋书·经籍志》首次出现《夏小正》单行本。

本历书可窥见先秦中原农业发展水平,保存了古代中国的天文历法知识。《夏小正》撰者无考,一般认为成书时间为战国时期、两汉之间。

《夏小正》内容涵盖天文、历法、星象、物候、农事、政事等诸多方面,是研究先秦时期社会发展及农业生产状况和天文历法及物候状况的重要史料,对研究中国古代天文历法、物候学、教育学史、以及训话学都有价值。

《史记 夏本纪》载:“太史公曰:孔子正夏时,学者多传《夏小正》云”。有人据此认为是孔子及其门生收录整理出源于中国夏朝的农事历法知识。

《夏小正》

◎第8课 · 夏商周时期的科技与文化

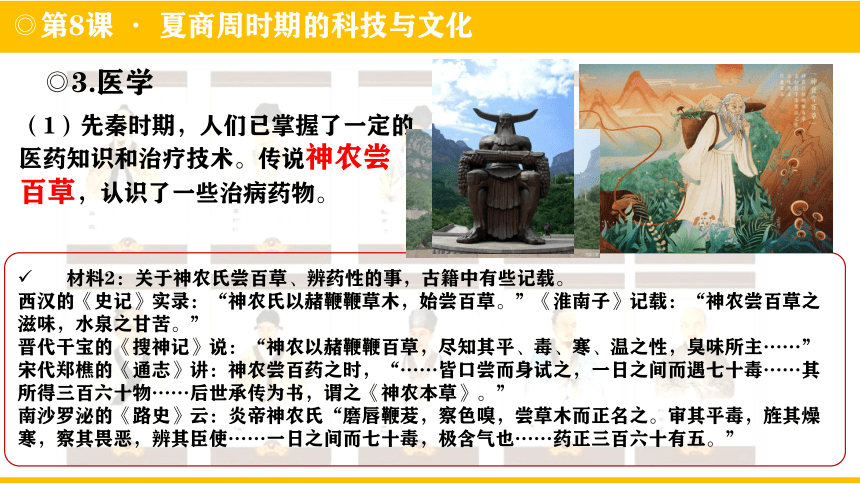

◎3.医学

(1)先秦时期,人们已掌握了一定的医药知识和治疗技术。传说神农尝百草,认识了一些治病药物。

材料2:关于神农氏尝百草、辨药性的事,古籍中有些记载。

西汉的《史记》实录:“神农氏以赭鞭鞭草木,始尝百草。”《淮南子》记载:“神农尝百草之滋味,水泉之甘苦。”

晋代干宝的《搜神记》说:“神农以赭鞭鞭百草,尽知其平、毒、寒、温之性,臭味所主……”

宋代郑樵的《通志》讲:神农尝百药之时,“……皆口尝而身试之,一日之间而遇七十毒……其所得三百六十物……后世承传为书,谓之《神农本草》。”

南沙罗泌的《路史》云:炎帝神农氏“磨唇鞭茇,察色嗅,尝草木而正名之。审其平毒,旌其燥寒,察其畏恶,辨其臣使……一日之间而七十毒,极含气也……药正三百六十有五。”

◎第8课 · 夏商周时期的科技与文化

◎3.医学

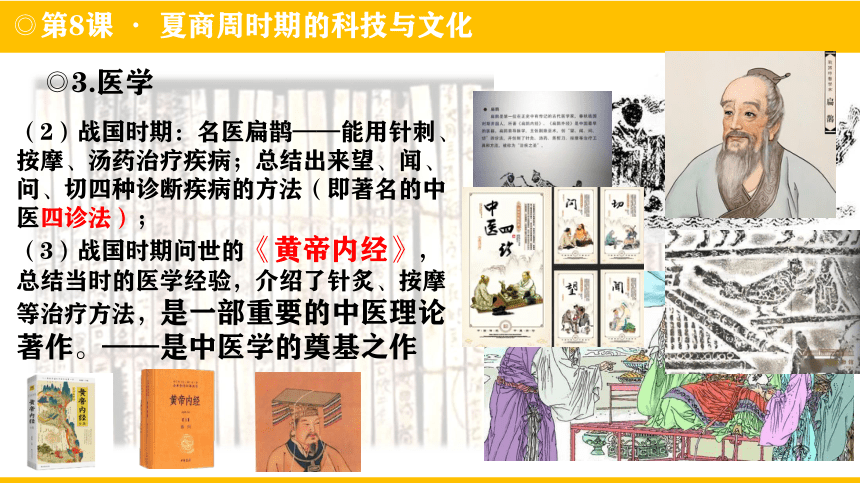

(2)战国时期:名医扁鹊——能用针刺、按摩、汤药治疗疾病;总结出来望、闻、问、切四种诊断疾病的方法(即著名的中医四诊法);

(3)战国时期问世的《黄帝内经》,总结当时的医学经验,介绍了针炙、按摩等治疗方法,是一部重要的中医理论著作。——是中医学的奠基之作

◎第8课 · 夏商周时期的科技与文化

材料3:扁鹊者,勃海郡郑人也,姓秦氏,名越人。少时为人舍长,舍客长桑君过,扁鹊独奇之,常谨遇之,长桑君亦知扁鹊非常人也。出入十余年,乃呼扁鹊私坐,间与语曰:“我有禁方,年老,欲传与公,公毋泄。”扁鹊曰:“敬诺。”乃出其怀中药与扁鹊:“饮是以上池之水三十日,当知物矣。”乃悉取其禁方书尽与扁鹊,忽然不见,殆非人也。扁鹊以其言饮药三十日,视见垣一方人。以此视病,尽见五藏症结,特以诊脉为名耳。为医或在齐,或在赵,在赵者名扁鹊。

——节选自《史记·扁鹊仓公列传》

◎第8课 · 夏商周时期的科技与文化

◎第8课 · 夏商周时期的科技与文化

相关拓展

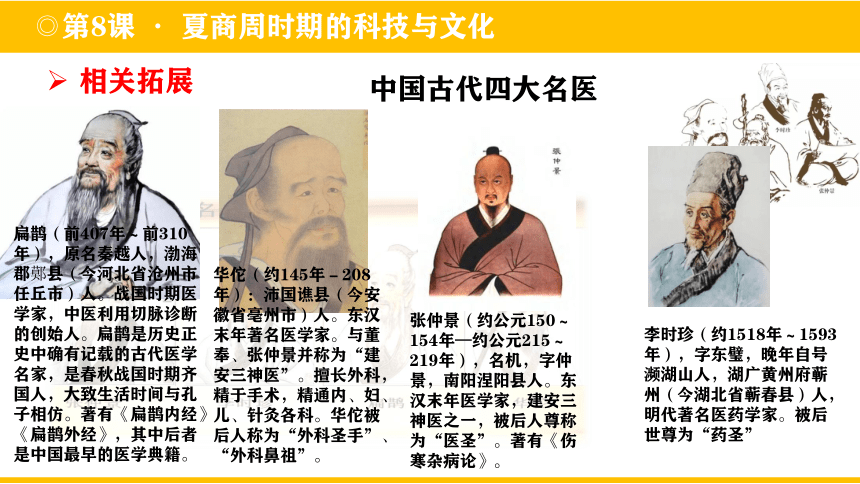

中国古代四大名医

扁鹊(前407年~前310年),原名秦越人,渤海郡鄚县(今河北省沧州市任丘市)人。战国时期医学家,中医利用切脉诊断的创始人。扁鹊是历史正史中确有记载的古代医学名家,是春秋战国时期齐国人,大致生活时间与孔子相仿。著有《扁鹊内经》《扁鹊外经》,其中后者是中国最早的医学典籍。

华佗(约145年-208年):沛国谯县(今安徽省亳州市)人。东汉末年著名医学家。与董奉、张仲景并称为“建安三神医”。擅长外科,精于手术,精通内、妇、儿、针灸各科。华佗被后人称为“外科圣手”、“外科鼻祖”。

张仲景(约公元150~154年—约公元215~219年),名机,字仲景,南阳涅阳县人。东汉末年医学家,建安三神医之一,被后人尊称为“医圣”。著有《伤寒杂病论》。

李时珍(约1518年~1593年),字东璧,晚年自号濒湖山人,湖广黄州府蕲州(今湖北省蕲春县)人,明代著名医药学家。被后世尊为“药圣”

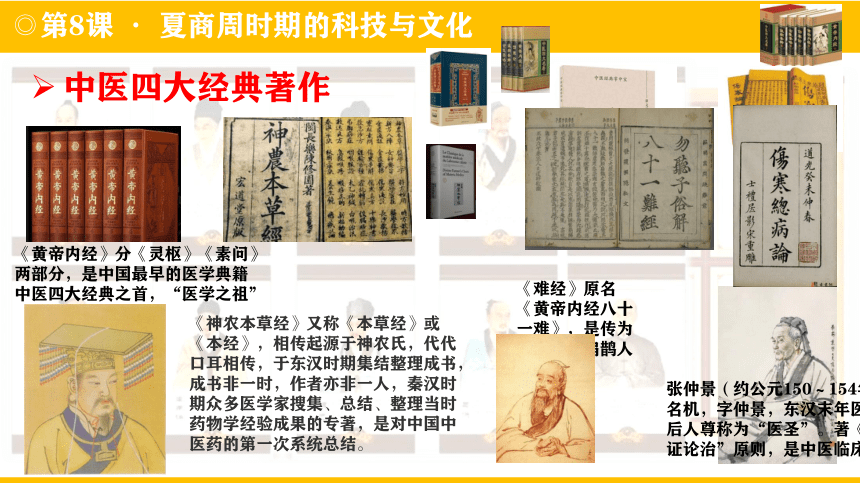

中医四大经典著作

张仲景(约公元150~154年—约公元215~219年),名机,字仲景,东汉末年医学家,建安三神医之一,被后人尊称为“医圣”。著《伤寒杂病论》,确立的“辨证论治”原则,是中医临床的基本原则

《难经》原名《黄帝内经八十一难》,是传为战国时期扁鹊人所撰

《神农本草经》又称《本草经》或《本经》,相传起源于神农氏,代代口耳相传,于东汉时期集结整理成书,成书非一时,作者亦非一人,秦汉时期众多医学家搜集、总结、整理当时药物学经验成果的专著,是对中国中医药的第一次系统总结。

《黄帝内经》分《灵枢》《素问》两部分,是中国最早的医学典籍中医四大经典之首,“医学之祖”

◎第8课 · 夏商周时期的科技与文化

相关史事

《黄帝内经》分《灵枢》《素问》两部分,是中国最早的医学典籍,传统医学四大经典著作之一。是一本综合性的医书,是中国现存最早、影响最大的一部医书,被后世尊为“医家之宗”。《黄帝内经》的内容十分广博,除医学外,还记载了古代哲学、天文学、气象学、物候学、生物学、地理学、数学、社会学、心理学、音律学等,并将这些知识和成果渗透到医学中,遂使该书成为以医学为主体、涉及多学科的著作。

《黄帝内经》

《黄帝内经》是中医学的奠基之作,共18卷162篇,由《素问》和《灵枢》组成。这本书托名“黄帝”,真实作者不详,成书年代说法不一。书中基本本内容约成于战国后期,到西汉时一直有增补修订。《黄帝内经》利用阴阳五行学说,对生命的形成、疾病的起因、心理现象和生理现象的关系等,都作了说明,主张治疗疾病要顺乎自然,要对症下药。

扁鹊见蔡桓公

扁鹊见蔡桓公,立有间。扁鹊曰:“君有疾在腠理,不治将恐深。”桓侯曰:“寡人无疾。”扁鹊出,桓侯曰:“医之好治不病以为功。”

居十日,扁鹊复见,曰:“君之病在肌肤,不治将益深。”桓侯不应。扁鹊出,桓侯又不悦。居十日,扁鹊复见,曰:“君之病在肠胃,不治将益深。”桓侯又不应。扁鹊出,桓侯又不悦。居十日,扁鹊望桓侯而还走。桓侯故使人问之,扁鹊曰:“疾在腠理,汤熨之所及也;在肌肤,针石之所及也;在肠胃,火齐之所及也;在骨髓,司命之所属,无奈何也。今在骨髓,臣是以无请也。”居五日,桓侯体痛,使人索扁鹊,已逃秦矣。桓侯遂死。

——出自《韩非子·喻老》

课堂拓展

济南鹊山下扁鹊墓

山东出土的汉画像石

汉画像石制作的时间,与扁鹊生活的春战之交并不远,也就是几百年,可谓“信史”。但如此怪异形象更增添了“扁鹊”的神话色彩。

济南鹊山

扁鹊祠

◎第8课 · 夏商周时期的科技与文化

热点: 《天回医简》

◎相关热点链接

继三星堆、金沙遗址之后又一重要考古发现

天回医简或是失传的扁鹊医书

证明2000多年前的医学已有较完整的理论与临床体系

2023年4月20日,《天回医简》整理出版新闻发布会在成都举行。发布会上,专家学者详细披露了出土于成都天回镇老官山一处汉墓的这些医简的整理过程和重要价值。2012年,成都市金牛区天回镇出土的900余枚汉代竹简引起人们注意。因其内容主要是医书,故被命名为“天回医简”。《天回医简》可能就是失传的扁鹊医书!天回医简的发现,是四川省继三星堆遗址、金沙遗址之后又一重要考古发现。

2012年,成都天回镇老官山汉墓发掘出土了一批医简和其他重要文物,并入选次年的全国十大考古新发现。如今,这批医简得以保护整理并研究出版。2014年10月,国家成立天回医简整理组,开启了对这批珍贵医简的整理研究。研究人员用了3年时间解决了竹简编联、释文等重难点问题,经整理拼接后,得到930支医简,其上用篆隶、古隶及隶书书写的文字共计2万余个。此后,医简被整理为《脉书·上经》《脉书·下经》《逆顺五色脉臧验精神》《犮理》《刺数》《治六十病和齐汤法》《经脉》与《疗马书》等8部医书,涉及医学理论、治法、成方制剂文献等内容,构成了一门系统的医学体系。证明中医至少在汉代以前就有较为完整的临床诊治体系

二、甲骨文与青铜器

1.甲骨文——一片甲骨惊天下

甲骨文之父王懿荣

(1845-1900年)

含义

发现

造字方法

地位

重大影响

商朝时期,人们常用龟甲和牛、羊等兽骨对许多事情进行占卜,把占卜情况用文字形式刻在甲骨上。这些文字被称为“甲骨文”。

王懿荣(晚清,1899年)

象形、指事、会意、形声、假借等

目前所知,我国有文字可考的历史从商朝开始。

甲骨文已经具备了汉字的基本结构,是汉字形成与发展的重要阶段,也是我国已发现的古代文字年代最早、体系较为完整的成熟文字

◎第8课 · 夏商周时期的科技与文化

◎第8课 · 夏商周时期的科技与文化

2.主要内容:甲骨文记载的内容十分丰富,涉及祭祀、战争、农牧业、官制、刑法、医药、天文历法等。

材料1:癸卯卜,今日雨。其自西来雨?其自东来雨?其自北来雨?其自南来雨? ——节选自《卜辞通纂·第三七五片》

材料2:《库方二氏所藏甲骨卜辞》130:“辛巳卜,贞登妇好三千登旅万,伐乎[羌]。”

材料3:《殷墟书契前编》5.12.3:“甲申卜,殻,贞乎妇好先登人于庞。”意思是武丁卜辞问:命令妇好为王的先导,从庞这个部族征集兵员吗?

材料4:唐入二…… 唐入十…… 唐(外服方国)来四十(龟甲)。——《甲骨文合集》

材料5:呼妇好有杓(祢)于父[乙]。 释:(商王)武丁命令妇好祭祀小乙(武丁的父亲)。——《甲骨文合集》 2609

材料6:贞:呼妇好往,若? 释:武丁命令妇好到(某处去)办事,顺利吗? ——《合集》

祭祀

战争

政务

进贡

求雨

◎第8课 · 夏商周时期的科技与文化

甲骨文

◎第8课 · 夏商周时期的科技与文化

《左傳·成公十三年》:“國之大事,在祀與戎”。

殷墟甲骨文的重大发现在中华文明乃至人类文明发展史上具有划时代的意义。甲骨文是迄今为止中国发现的年代最早的成熟文字系统,是汉字的源头和中华优秀传统文化的根脉,值得倍加珍视、更好传承发展。

——习近平致信祝贺甲骨文发现和研究120周年(2019年)

◎第8课 · 夏商周时期的科技与文化

2.青铜器

◎第8课 · 夏商周时期的科技与文化

时期

制作 工艺

特点

用途

作用

代表

①商周时期,青铜铸造业由国家掌控,规模宏大,组织严密,分工细致,制作工艺高超。②工匠已能准确地掌握铜、锡、铅的比例来制作各种器具。

青铜器数量多,种类丰富

主要用于祭祀及军事等方面

成为王公贵族身份地位乃至国家权力的象征

夏商周时期——青铜时代

四羊方尊、利簋、

司母戊鼎(迄今世界上出土最重的青铜器)

(1)青铜器

◎第8课 · 夏商周时期的科技与文化

妇好鸮尊

商代晚期青铜酒器

利簋及其铭文

西周早期青铜器

◎第8课 · 夏商周时期的科技与文化

商代·青铜人面盉,出土于河南安阳市殷墟,现收藏于美国弗利尔美术馆

有趣的青铜器

美国动画电影《怪物史莱克》

青铜鸮卣(xiāo yǒu)·山西博物院文物

◎第8课 · 夏商周时期的科技与文化

◎第8课 · 夏商周时期的科技与文化

①含义:商朝中晚期开始,钟、鼎等青钢器上铸刻有文字,因为古人称铜为金,所以这种文字被称为“金文”。

②发展:西周时期,青铜器上文字的数量明显增加。

③内容:金文内容丰富,涉及祭祀典礼、军事行动、法律诉讼等方面。

(2)金文

何尊及铭文拓片

何尊,西周周成王时的青铜器,铭文中有“宅兹中国”的记载。这是目前所见“中国”一词最早的实物见证。

曾侯甬钟——湖北随州文峰塔墓地

◎第8课 · 夏商周时期的科技与文化

(3)三星堆遗址

考古发现 史学价值

长江上游地区的四川广汉三星堆遗址出土了数以千计的珍贵文物,有金杖、青铜树、青铜面具和青铜人像等,造型奇特 向人们展现了夏商时期丰富多彩的古蜀文明。

三星堆遗址还出土了中原夏商王朝系统的玉礼器和青铜容器 表明它与中原王朝具有密切关系。

◎第8课 · 夏商周时期的科技与文化

◎三星堆考古遗址

三星堆遗址距今4500年至2900年,是迄今长江流域规模最大的商时期古蜀国都城遗址,是中华文明多元一体起源、发展格局的重要见证,是中华文明的重要组成部分。2019年以来,新发现的3—8号祭祀坑出土各类文物17000余件,三星堆古蜀人留下的印记“再醒惊天下”。

三星堆博物馆

铜纵目面具

商铜立人像:

商戴金面罩铜人头像

◎第8课 · 夏商周时期的科技与文化

全国首部AIGC科幻短剧《三星堆:未来启示录》上线

科幻短剧《三星堆:未来启示录》开播 讲述古蜀文明故事

2024年7月8日,全国首部AIGC科幻短剧集《三星堆:未来启示录》于抖音及全平台上线。该剧将故事放在近未来,讲述地球古文明遗迹发生异变,三支势力共同进入数字生成的古蜀国,展开了一场横贯古今的冒险之旅,寻找拯救文明危机的密码,由此揭开了3000多年前古蜀国的神秘面纱。

科幻短剧《三星堆:未来启示录》于7月8日上线播出,讲述古蜀文明故事。据介绍,《三星堆:未来启示录》将叙事的时间背景放在近未来,讲述了主人公进入数字生成的古蜀国,展开一场横贯古今的冒险之旅,逐步揭开古蜀文明神秘面纱的故事。

◎相关链接

三、《诗经》和“楚辞”——文学

1.《诗经》

①创作:先秦时期

②地位:中国第一部诗歌总集。

③内容:收录了西周至春秋中期的诗歌,分为风、雅、颂三个部分。

④特点:以四言为主,多重章叠句,现实感强。

⑤影响:奠定了中国古典文学现实主义的基础,被后世奉为儒家经典。

⑥历史价值:《诗经》保存了丰富的先秦史料。

◎第8课 · 夏商周时期的科技与文化

蒹葭苍苍,白露为霜。

所谓伊人,在水一方。

溯洄从之,道阻且长。

溯游从之,宛在水中央。

蒹葭萋萋,白露未晞。

所谓伊人,在水之湄。

溯洄从之,道阻且跻。

溯游从之,宛在水中坻。

蒹葭采采,白露未已。

所谓伊人,在水之涘。

溯洄从之,道阻且右。

溯游从之,宛在水中沚。

——选自《诗经·秦风·蒹葭》

◎第8课 · 夏商周时期的科技与文化

周南·关雎

关关雎鸠,在河之洲。窈窕淑女,君子好逑。参差荇菜,左右流之。

窈窕淑女,寤寐求之。求之不得,寤寐思服。悠哉悠哉,辗转反侧。

参差荇菜,左右采之。窈窕淑女,琴瑟友之。参差荇菜,左右芼之。

窈窕淑女,钟鼓乐之。——《周南·关雎》

硕鼠硕鼠,无食我黍!三岁贯女,莫我肯顾。逝将去女,适彼乐土。乐土乐土,爰得我所。

硕鼠硕鼠,无食我麦!三岁贯女,莫我肯德。逝将去女,适彼乐国。乐国乐国,爰得我直?

硕鼠硕鼠,无食我苗!三岁贯女,莫我肯劳。逝将去女,适彼乐郊。乐郊乐郊,谁之永号? ——《魏风·硕鼠》

◎课堂拓展·诗歌欣赏

◎第8课 · 夏商周时期的科技与文化

Q:如何评价《诗经》?

材:1: 从历史价值角度言,《诗经》实际上全面反映了西周、春秋历史,全方位、多侧面、多角度地记录了从西周到春秋的历史发展与现实状况,其涉及面之广,几乎包括了社会的全部方面——政治、经济、军事、民俗、文化、文学、艺术等。后世史学家的史书叙述这一历史阶段状况时,相当部分依据了《诗经》的记载。如《大雅》的《生民》等史诗,本是歌颂祖先的颂歌,属祭祖诗,记录了周自母系氏族社会后期到周灭商建国的历史,歌颂了后稷、公刘、太王、王季、文王、武王等的辉煌功绩。这些诗篇的历史价值是显而易见的,它们记录了周氏族的产生、发展及灭商建周统一天下的历史过程,记载了这一历史发展过程中大迁徙、大战争等重要历史条件,反映了周氏族的政治、经济、民俗、军事等多方面情况,给后人留下了宝贵的史料。虽然这些史料中掺杂着神话内容,却无可否认地有着可以置信的史实。

——徐志啸《论诗经的社会功用及其多重价值》,《江西师范大学学报》(哲学社会科学版),2003年3月第2期

材料2:费德林:“《诗经》是中国古代的一部独具一格的百科全书。”

“《诗》三百,一言以蔽之,曰:‘思无邪’”

—— 《论语集注·为政第二》

“诵《诗》三百,授之以政,不达;使于四方,不能专对。虽多,亦奚以为?——《论语集注·子路第十三》

荀子:“始乎诵经,终乎读礼”。

司马迁:“《礼》以节人,《乐》以发和,《书》以道事,《诗》以达意,《易》以道化,《春秋》以道义。拨乱世反之正,莫近于《春秋》。”

《诗经》是中国古代诗歌的开端,最早的一部诗歌总集,收集了西周初年至春秋中叶(前11世纪至前6世纪)的诗歌,共311篇,其中6篇为笙诗,即只有标题,没有内容,称为笙诗六篇(《南陔》《白华》《华黍》《由庚》《崇丘》《由仪》),反映了周初至周晚期约五百年间的社会面貌。

《诗经》的作者佚名,绝大部分已经无法考证,传为尹吉甫采集、孔子编订。《诗经》在先秦时期称为《诗》,或取其整数称《诗三百》。西汉时被尊为儒家经典,始称《诗经》,并沿用至今。《诗经》在内容上分为《风》《雅》《颂》三个部分。手法上分为《赋》《比》《兴》。《风》是周代各地的歌谣;《雅》是周人的正声雅乐,又分《小雅》和《大雅》;《颂》是周王庭和贵族宗庙祭祀的乐歌,又分为《周颂》《鲁颂》和《商颂》。 …至汉朝武帝时,《诗经》被儒家奉为经典,为《五经》之一。

相关链接

长太息以掩涕兮,哀民生之多艰。

余虽好脩姱以鞿羁兮,謇朝谇而夕替。

既替余以蕙纕兮,又申之以揽茝。

亦余心之所善兮,虽九死其犹未悔。

怨灵脩之浩荡兮,终不察夫民心。

众女嫉余之蛾眉兮……

——节选自《离骚》

天何所沓?十二焉分?日月安属?列星安陈?

出自汤谷,次于蒙汜。自明及晦,所行几里?

夜光何德,死则又育?…………

——节选自《楚辞·天问》

Q:这些诗的作者是谁?你知道吗?你了解多少?

◎第8课 · 夏商周时期的科技与文化

2.“楚辞”

①概况:战国时期屈原等人吸收南方民歌精华,采用楚国方言,创造出的一种新体诗歌。

②特点:句式自由灵活,瑰丽华美,想象奇特。

③代表作:《离骚》——浪漫主义

④地位:与《诗经》合称“风骚”,是我国古典诗歌的两大源头,对后世诗歌创作影响深远。

宋人黄伯思《离骚序》曰:“屈宋诸骚,皆书楚语,作 ,纪楚地,名楚物,故可谓之楚辞。”

风、骚成为中国古典诗歌现实主义和浪漫主义的创作的两大流派。

◎第8课 · 夏商周时期的科技与文化

材料1:屈原者,名平,楚之同姓也。为楚怀王左徒。博闻强志,明于治乱,娴于辞令。入则与王图议国事,以出号令;出则接遇宾客,应对诸侯。王甚任之。上官大夫与之同列,争宠而心害其能。……屈平疾王听之不聪也,谗谄之蔽明也,邪曲之害公也,方正之不容也,故忧愁幽思而作《离骚》。“离骚”者,犹离忧也。……

——节选自西汉·司马迁:《史记·卷八十四·屈原贾生列传第二十四》

Q1:屈原是何许人也?屈原姓什么?姓屈吗?…

◎第8课 · 夏商周时期的科技与文化

人物扫描:屈原出身楚国贵族,担任重要官职,后来因遭到排挤而被流放。流放期间,他忧国忧民的心志从未改变。公元前278年,国都城被秦军占领。屈原知道后无比悲愤带着至死不开楚国的决心,于五月初五投汨罗江自尽。屈原为国为民而死,人们用种种方式迫思他。据说,每年的端午节就是为了怀念屈原这位伟大的爱国诗人。

学史崇德·人物扫描

屈原名言:举世混浊而我独清,众人皆醉而我独醒。

◎第8课 · 夏商周时期的科技与文化

材料2:屈平之作《离骚》……若《离骚》者,可谓兼之矣。上称帝喾,下道齐桓,中述汤武,以刺世事。明道德之广崇,治乱之条贯,靡不毕见。其文约,其辞微,其志洁,其行廉,其称文小而其指极大,举类迩而见义远。其志洁,故其称物芳。其行廉,故死而不容。自疏濯淖污泥之中,蝉蜕于浊秽,以浮游尘埃之外,不获世之滋垢,皭然泥而不滓者也。推此志也,虽与日月争光可也。……屈原既死之后,楚有宋玉、唐勒、景差之徒者,皆好辞而以赋见称;然皆祖屈原之从容辞令,终莫敢直谏。——出自《史记卷八十四·屈原贾生列传·第二十四》

◎第8课 · 夏商周时期的科技与文化

Q2:屈原为何要写《离骚》?

相关链接

【问题】你心目中的“美人”屈原长啥样?

据史书记载,屈原身高“九尺”,换算过来就是身高2米,身材高大、仪表出众,风神朗秀,玉树临风。

△《屈子行吟图》,这幅图是明末清初画家兼诗人陈洪绶于1617年创作的。画中屈原形容枯槁、面容瘦削,腰佩长剑 头戴高冠,身着宽袖袍服。《屈子行吟图》对后世影响较大,以致徐悲鸿、齐白石这样有名的画家创作的屈原画像里都有该图的影子。

战国曾侯乙编钟是战国早期曾国国君的一套大型礼乐重器,国家一级文物,1978年在湖北随县(今随州)擂鼓墩曾侯乙墓出土,现藏于湖北省博物馆,为该馆“镇馆之宝”。 战国曾侯乙编钟钟架长748厘米,高265厘米,全套编钟共六十五件,分三层八组悬挂在呈曲尺形的铜木结构钟架上,最大钟通高152.3厘米,重203.6千克。它用浑铸、分铸法铸成,采用了铜焊、铸镶、错金等工艺技术,以及圆雕、浮雕、阴刻、髹漆彩绘等装饰技法。

战国曾侯乙编钟的出土改写了世界音乐史,是中国迄今发现数量最多、保存最好、音律最全、气势最宏伟的一套编钟,代表了中国先秦礼乐文明与青铜器铸造技术的最高成就,曾侯乙编钟是至今世界上已发现的最雄伟、最庞大的乐器,被誉为古代世界的“第八大奇迹”。在考古学、历史学、音乐学、科技史学等多个领域产生了巨大的影响,2002年1月被国家文物局列入《首批禁止出国(境)展览文物目录》。

◎相关拓展

相关推荐

《金色面具英雄》(HEROES OF THE GOLOEN MASK)是一部由四川文投集团出品、三星堆博物馆大力支持的动画、奇幻、冒险电影,于2023年12月29日在中国内地上映。影片以古蜀文明三星堆文化中的面具、神树等为元素,围绕三星堆文化,讲述了一段正义与邪恶较量的故事。《金色面具英雄》讲述了在三星堆金色面具的指引下,五位少年英雄凭借团结、智慧和勇气,奋力战胜邪恶征服者,成功捍卫三星堆的故事。

剧情简介:《金色面具英雄》脱胎于中国电影人姚晓明的《金色面具》故事大纲和北美小说家约翰·威尔逊(John Wilson)的三星堆文化系列小说,它以古蜀文明三星堆文化中的"面具、神树、大立人"等为创意核心元素,围绕三星堆神秘文化,讲述了男主角在机缘巧合下得到三星堆的金色面具,从而穿越回古蜀时代,在拯救世界过程中引发一系列冒险故事。影片中五位少年英雄因守护三星堆而相聚,他们相互关心、相互支持、共同成长,不同文化之间得以交流融合,建立了深厚的友谊。面对困难和挑战,他们保持着勇气和坚韧不拔的精神,看重亲情、友情和家庭,勇于担当起保护三星堆古城的使命,甚至不惜牺牲自己。

动画电影《金色面具英雄》

这是四川成都金沙遗址出土的商周时期太阳神鸟金饰,通体圆形,采用镂空方式呈现出内外两层图案。内层图案是一个圆圈,周边均匀分布着12条旋转的齿状光芒,整体好像不停旋转的太阳。外层图案由四只相同的飞鸟组成,围绕在太阳的周围。这件金饰制作精美,表达了古人对太阳的崇拜。先秦时期(夏商周时期),人们是如何看待日月星辰的 这一时期科技文化取得了什么样的成就

太阳神鸟金饰

◎导入新课

第8课

夏商周时期的科技与文化

2022版新课标要求:知道甲骨文是已知最早的汉字;通过了解甲骨文、青铜铭文、其他文献记载和典型器物,知道具有奴隶制特点的夏、商……通过《黄帝内经》和名医扁鹊,了解这一时期的医学成就;

◎第二单元·夏商周时期:奴隶制王朝的更替和向封建社会的过渡

教学目标·目标导航 ——

1.了解夏商周时期我国在天文、历法和医学等方面的成就,知道二十四节气、名医扁鹊和《黄帝内经》。

2.知道我国有文字可考的历史从商朝开始,了解甲骨文与今天汉字的关系。

3.掌握我国古代青铜器制作工艺的主要成就,了解金文和三星堆遗址的考古成果。

4.知道我国古典诗歌的两大源头——《诗经》和“楚辞”。

5.通过学习夏商周时期我国的科技和文化成就,了解中国古代劳动人民的聪明才智,增强民族自豪感和自信心。

◎第8课

◎第二单元·夏商周时期:奴隶制王朝的更替和向封建社会的过渡

◎第8课 · 夏商周时期的科技与文化

一、天文、历法和医学

1.天文

(1)背景:早在原始社会末期,先民们为从事农业生产,对天文现象进行观察和记录,总结日月星辰的运行规律。

(2)成就表现:

日食、月食记录 ①商朝甲骨文里有许多日食、月食的记载。②《诗经》中记载了公元前776年9月6日发生日食,这是我国历史上第一次有确切日期的日食记录。

哈雷彗星 ③《春秋》中记载了公元前613年一颗彗星扫过北斗,这是世界上关于哈雷彗星最早的确切记载。

有研究认为,这颗彗星就是世界上著名的哈雷彗星

中国拥有世界上最早、最完整、最丰富的日食记录

【国家博物馆藏——记载商代日食的甲骨文】这根牛骨上刻有一则与日食有关的占卜记录,“癸酉,贞:日夕又食”。

《甘石星经》是我国最早的一部天文学著作;《石氏星表》是世界上最早的星表,用赤道坐标记录了八百多颗恒星的位置。

《甘石星经》是一部天文学专著,甘经、石经各八卷,共十六卷,大致成书于战国时期。《甘石星经》是两书的合称,作者为当时的齐国人甘德和魏国人石申。甘德著有《天文星占》八卷,石申著有《天文》八卷,两书合称《甘石星经》。 在春秋战国时期的天文成就中当属《甘石星经》最大,同时该书是中国也是世界上最早的一部天文学著作。

相关拓展

◎第8课 · 夏商周时期的科技与文化

2.历法:

(1)出现历法:相传夏朝时就有了历法《夏小正》,商朝改进为“殷历”。

(2)到商朝时,历法逐渐完备一年分为12个月,大月30天,小月29天,闰年增加一个月。

(3)战国时期,人们测定出一年二十四节气。

史料1:《礼记·礼运》载:“孔子曰:我欲观夏道,是故至杞,而不足征也;吾得夏时焉。”郑玄笺:“得夏四时之书也,其书存者有《小正》。”《史记·夏本纪》也说:“太史公曰:孔子正夏时,学者多传《夏小正》云。”

制定历法、分二十四节气的意义是指导农业生产

反映了四季、气温、物候、天象、气象等内容

◎第8课 · 夏商周时期的科技与文化

《夏小正》是中国现存最早的一部记录农事的历书,收录于西汉戴德汇编《大戴礼记》第47篇。在《隋书·经籍志》首次出现《夏小正》单行本。

本历书可窥见先秦中原农业发展水平,保存了古代中国的天文历法知识。《夏小正》撰者无考,一般认为成书时间为战国时期、两汉之间。

《夏小正》内容涵盖天文、历法、星象、物候、农事、政事等诸多方面,是研究先秦时期社会发展及农业生产状况和天文历法及物候状况的重要史料,对研究中国古代天文历法、物候学、教育学史、以及训话学都有价值。

《史记 夏本纪》载:“太史公曰:孔子正夏时,学者多传《夏小正》云”。有人据此认为是孔子及其门生收录整理出源于中国夏朝的农事历法知识。

《夏小正》

◎第8课 · 夏商周时期的科技与文化

◎3.医学

(1)先秦时期,人们已掌握了一定的医药知识和治疗技术。传说神农尝百草,认识了一些治病药物。

材料2:关于神农氏尝百草、辨药性的事,古籍中有些记载。

西汉的《史记》实录:“神农氏以赭鞭鞭草木,始尝百草。”《淮南子》记载:“神农尝百草之滋味,水泉之甘苦。”

晋代干宝的《搜神记》说:“神农以赭鞭鞭百草,尽知其平、毒、寒、温之性,臭味所主……”

宋代郑樵的《通志》讲:神农尝百药之时,“……皆口尝而身试之,一日之间而遇七十毒……其所得三百六十物……后世承传为书,谓之《神农本草》。”

南沙罗泌的《路史》云:炎帝神农氏“磨唇鞭茇,察色嗅,尝草木而正名之。审其平毒,旌其燥寒,察其畏恶,辨其臣使……一日之间而七十毒,极含气也……药正三百六十有五。”

◎第8课 · 夏商周时期的科技与文化

◎3.医学

(2)战国时期:名医扁鹊——能用针刺、按摩、汤药治疗疾病;总结出来望、闻、问、切四种诊断疾病的方法(即著名的中医四诊法);

(3)战国时期问世的《黄帝内经》,总结当时的医学经验,介绍了针炙、按摩等治疗方法,是一部重要的中医理论著作。——是中医学的奠基之作

◎第8课 · 夏商周时期的科技与文化

材料3:扁鹊者,勃海郡郑人也,姓秦氏,名越人。少时为人舍长,舍客长桑君过,扁鹊独奇之,常谨遇之,长桑君亦知扁鹊非常人也。出入十余年,乃呼扁鹊私坐,间与语曰:“我有禁方,年老,欲传与公,公毋泄。”扁鹊曰:“敬诺。”乃出其怀中药与扁鹊:“饮是以上池之水三十日,当知物矣。”乃悉取其禁方书尽与扁鹊,忽然不见,殆非人也。扁鹊以其言饮药三十日,视见垣一方人。以此视病,尽见五藏症结,特以诊脉为名耳。为医或在齐,或在赵,在赵者名扁鹊。

——节选自《史记·扁鹊仓公列传》

◎第8课 · 夏商周时期的科技与文化

◎第8课 · 夏商周时期的科技与文化

相关拓展

中国古代四大名医

扁鹊(前407年~前310年),原名秦越人,渤海郡鄚县(今河北省沧州市任丘市)人。战国时期医学家,中医利用切脉诊断的创始人。扁鹊是历史正史中确有记载的古代医学名家,是春秋战国时期齐国人,大致生活时间与孔子相仿。著有《扁鹊内经》《扁鹊外经》,其中后者是中国最早的医学典籍。

华佗(约145年-208年):沛国谯县(今安徽省亳州市)人。东汉末年著名医学家。与董奉、张仲景并称为“建安三神医”。擅长外科,精于手术,精通内、妇、儿、针灸各科。华佗被后人称为“外科圣手”、“外科鼻祖”。

张仲景(约公元150~154年—约公元215~219年),名机,字仲景,南阳涅阳县人。东汉末年医学家,建安三神医之一,被后人尊称为“医圣”。著有《伤寒杂病论》。

李时珍(约1518年~1593年),字东璧,晚年自号濒湖山人,湖广黄州府蕲州(今湖北省蕲春县)人,明代著名医药学家。被后世尊为“药圣”

中医四大经典著作

张仲景(约公元150~154年—约公元215~219年),名机,字仲景,东汉末年医学家,建安三神医之一,被后人尊称为“医圣”。著《伤寒杂病论》,确立的“辨证论治”原则,是中医临床的基本原则

《难经》原名《黄帝内经八十一难》,是传为战国时期扁鹊人所撰

《神农本草经》又称《本草经》或《本经》,相传起源于神农氏,代代口耳相传,于东汉时期集结整理成书,成书非一时,作者亦非一人,秦汉时期众多医学家搜集、总结、整理当时药物学经验成果的专著,是对中国中医药的第一次系统总结。

《黄帝内经》分《灵枢》《素问》两部分,是中国最早的医学典籍中医四大经典之首,“医学之祖”

◎第8课 · 夏商周时期的科技与文化

相关史事

《黄帝内经》分《灵枢》《素问》两部分,是中国最早的医学典籍,传统医学四大经典著作之一。是一本综合性的医书,是中国现存最早、影响最大的一部医书,被后世尊为“医家之宗”。《黄帝内经》的内容十分广博,除医学外,还记载了古代哲学、天文学、气象学、物候学、生物学、地理学、数学、社会学、心理学、音律学等,并将这些知识和成果渗透到医学中,遂使该书成为以医学为主体、涉及多学科的著作。

《黄帝内经》

《黄帝内经》是中医学的奠基之作,共18卷162篇,由《素问》和《灵枢》组成。这本书托名“黄帝”,真实作者不详,成书年代说法不一。书中基本本内容约成于战国后期,到西汉时一直有增补修订。《黄帝内经》利用阴阳五行学说,对生命的形成、疾病的起因、心理现象和生理现象的关系等,都作了说明,主张治疗疾病要顺乎自然,要对症下药。

扁鹊见蔡桓公

扁鹊见蔡桓公,立有间。扁鹊曰:“君有疾在腠理,不治将恐深。”桓侯曰:“寡人无疾。”扁鹊出,桓侯曰:“医之好治不病以为功。”

居十日,扁鹊复见,曰:“君之病在肌肤,不治将益深。”桓侯不应。扁鹊出,桓侯又不悦。居十日,扁鹊复见,曰:“君之病在肠胃,不治将益深。”桓侯又不应。扁鹊出,桓侯又不悦。居十日,扁鹊望桓侯而还走。桓侯故使人问之,扁鹊曰:“疾在腠理,汤熨之所及也;在肌肤,针石之所及也;在肠胃,火齐之所及也;在骨髓,司命之所属,无奈何也。今在骨髓,臣是以无请也。”居五日,桓侯体痛,使人索扁鹊,已逃秦矣。桓侯遂死。

——出自《韩非子·喻老》

课堂拓展

济南鹊山下扁鹊墓

山东出土的汉画像石

汉画像石制作的时间,与扁鹊生活的春战之交并不远,也就是几百年,可谓“信史”。但如此怪异形象更增添了“扁鹊”的神话色彩。

济南鹊山

扁鹊祠

◎第8课 · 夏商周时期的科技与文化

热点: 《天回医简》

◎相关热点链接

继三星堆、金沙遗址之后又一重要考古发现

天回医简或是失传的扁鹊医书

证明2000多年前的医学已有较完整的理论与临床体系

2023年4月20日,《天回医简》整理出版新闻发布会在成都举行。发布会上,专家学者详细披露了出土于成都天回镇老官山一处汉墓的这些医简的整理过程和重要价值。2012年,成都市金牛区天回镇出土的900余枚汉代竹简引起人们注意。因其内容主要是医书,故被命名为“天回医简”。《天回医简》可能就是失传的扁鹊医书!天回医简的发现,是四川省继三星堆遗址、金沙遗址之后又一重要考古发现。

2012年,成都天回镇老官山汉墓发掘出土了一批医简和其他重要文物,并入选次年的全国十大考古新发现。如今,这批医简得以保护整理并研究出版。2014年10月,国家成立天回医简整理组,开启了对这批珍贵医简的整理研究。研究人员用了3年时间解决了竹简编联、释文等重难点问题,经整理拼接后,得到930支医简,其上用篆隶、古隶及隶书书写的文字共计2万余个。此后,医简被整理为《脉书·上经》《脉书·下经》《逆顺五色脉臧验精神》《犮理》《刺数》《治六十病和齐汤法》《经脉》与《疗马书》等8部医书,涉及医学理论、治法、成方制剂文献等内容,构成了一门系统的医学体系。证明中医至少在汉代以前就有较为完整的临床诊治体系

二、甲骨文与青铜器

1.甲骨文——一片甲骨惊天下

甲骨文之父王懿荣

(1845-1900年)

含义

发现

造字方法

地位

重大影响

商朝时期,人们常用龟甲和牛、羊等兽骨对许多事情进行占卜,把占卜情况用文字形式刻在甲骨上。这些文字被称为“甲骨文”。

王懿荣(晚清,1899年)

象形、指事、会意、形声、假借等

目前所知,我国有文字可考的历史从商朝开始。

甲骨文已经具备了汉字的基本结构,是汉字形成与发展的重要阶段,也是我国已发现的古代文字年代最早、体系较为完整的成熟文字

◎第8课 · 夏商周时期的科技与文化

◎第8课 · 夏商周时期的科技与文化

2.主要内容:甲骨文记载的内容十分丰富,涉及祭祀、战争、农牧业、官制、刑法、医药、天文历法等。

材料1:癸卯卜,今日雨。其自西来雨?其自东来雨?其自北来雨?其自南来雨? ——节选自《卜辞通纂·第三七五片》

材料2:《库方二氏所藏甲骨卜辞》130:“辛巳卜,贞登妇好三千登旅万,伐乎[羌]。”

材料3:《殷墟书契前编》5.12.3:“甲申卜,殻,贞乎妇好先登人于庞。”意思是武丁卜辞问:命令妇好为王的先导,从庞这个部族征集兵员吗?

材料4:唐入二…… 唐入十…… 唐(外服方国)来四十(龟甲)。——《甲骨文合集》

材料5:呼妇好有杓(祢)于父[乙]。 释:(商王)武丁命令妇好祭祀小乙(武丁的父亲)。——《甲骨文合集》 2609

材料6:贞:呼妇好往,若? 释:武丁命令妇好到(某处去)办事,顺利吗? ——《合集》

祭祀

战争

政务

进贡

求雨

◎第8课 · 夏商周时期的科技与文化

甲骨文

◎第8课 · 夏商周时期的科技与文化

《左傳·成公十三年》:“國之大事,在祀與戎”。

殷墟甲骨文的重大发现在中华文明乃至人类文明发展史上具有划时代的意义。甲骨文是迄今为止中国发现的年代最早的成熟文字系统,是汉字的源头和中华优秀传统文化的根脉,值得倍加珍视、更好传承发展。

——习近平致信祝贺甲骨文发现和研究120周年(2019年)

◎第8课 · 夏商周时期的科技与文化

2.青铜器

◎第8课 · 夏商周时期的科技与文化

时期

制作 工艺

特点

用途

作用

代表

①商周时期,青铜铸造业由国家掌控,规模宏大,组织严密,分工细致,制作工艺高超。②工匠已能准确地掌握铜、锡、铅的比例来制作各种器具。

青铜器数量多,种类丰富

主要用于祭祀及军事等方面

成为王公贵族身份地位乃至国家权力的象征

夏商周时期——青铜时代

四羊方尊、利簋、

司母戊鼎(迄今世界上出土最重的青铜器)

(1)青铜器

◎第8课 · 夏商周时期的科技与文化

妇好鸮尊

商代晚期青铜酒器

利簋及其铭文

西周早期青铜器

◎第8课 · 夏商周时期的科技与文化

商代·青铜人面盉,出土于河南安阳市殷墟,现收藏于美国弗利尔美术馆

有趣的青铜器

美国动画电影《怪物史莱克》

青铜鸮卣(xiāo yǒu)·山西博物院文物

◎第8课 · 夏商周时期的科技与文化

◎第8课 · 夏商周时期的科技与文化

①含义:商朝中晚期开始,钟、鼎等青钢器上铸刻有文字,因为古人称铜为金,所以这种文字被称为“金文”。

②发展:西周时期,青铜器上文字的数量明显增加。

③内容:金文内容丰富,涉及祭祀典礼、军事行动、法律诉讼等方面。

(2)金文

何尊及铭文拓片

何尊,西周周成王时的青铜器,铭文中有“宅兹中国”的记载。这是目前所见“中国”一词最早的实物见证。

曾侯甬钟——湖北随州文峰塔墓地

◎第8课 · 夏商周时期的科技与文化

(3)三星堆遗址

考古发现 史学价值

长江上游地区的四川广汉三星堆遗址出土了数以千计的珍贵文物,有金杖、青铜树、青铜面具和青铜人像等,造型奇特 向人们展现了夏商时期丰富多彩的古蜀文明。

三星堆遗址还出土了中原夏商王朝系统的玉礼器和青铜容器 表明它与中原王朝具有密切关系。

◎第8课 · 夏商周时期的科技与文化

◎三星堆考古遗址

三星堆遗址距今4500年至2900年,是迄今长江流域规模最大的商时期古蜀国都城遗址,是中华文明多元一体起源、发展格局的重要见证,是中华文明的重要组成部分。2019年以来,新发现的3—8号祭祀坑出土各类文物17000余件,三星堆古蜀人留下的印记“再醒惊天下”。

三星堆博物馆

铜纵目面具

商铜立人像:

商戴金面罩铜人头像

◎第8课 · 夏商周时期的科技与文化

全国首部AIGC科幻短剧《三星堆:未来启示录》上线

科幻短剧《三星堆:未来启示录》开播 讲述古蜀文明故事

2024年7月8日,全国首部AIGC科幻短剧集《三星堆:未来启示录》于抖音及全平台上线。该剧将故事放在近未来,讲述地球古文明遗迹发生异变,三支势力共同进入数字生成的古蜀国,展开了一场横贯古今的冒险之旅,寻找拯救文明危机的密码,由此揭开了3000多年前古蜀国的神秘面纱。

科幻短剧《三星堆:未来启示录》于7月8日上线播出,讲述古蜀文明故事。据介绍,《三星堆:未来启示录》将叙事的时间背景放在近未来,讲述了主人公进入数字生成的古蜀国,展开一场横贯古今的冒险之旅,逐步揭开古蜀文明神秘面纱的故事。

◎相关链接

三、《诗经》和“楚辞”——文学

1.《诗经》

①创作:先秦时期

②地位:中国第一部诗歌总集。

③内容:收录了西周至春秋中期的诗歌,分为风、雅、颂三个部分。

④特点:以四言为主,多重章叠句,现实感强。

⑤影响:奠定了中国古典文学现实主义的基础,被后世奉为儒家经典。

⑥历史价值:《诗经》保存了丰富的先秦史料。

◎第8课 · 夏商周时期的科技与文化

蒹葭苍苍,白露为霜。

所谓伊人,在水一方。

溯洄从之,道阻且长。

溯游从之,宛在水中央。

蒹葭萋萋,白露未晞。

所谓伊人,在水之湄。

溯洄从之,道阻且跻。

溯游从之,宛在水中坻。

蒹葭采采,白露未已。

所谓伊人,在水之涘。

溯洄从之,道阻且右。

溯游从之,宛在水中沚。

——选自《诗经·秦风·蒹葭》

◎第8课 · 夏商周时期的科技与文化

周南·关雎

关关雎鸠,在河之洲。窈窕淑女,君子好逑。参差荇菜,左右流之。

窈窕淑女,寤寐求之。求之不得,寤寐思服。悠哉悠哉,辗转反侧。

参差荇菜,左右采之。窈窕淑女,琴瑟友之。参差荇菜,左右芼之。

窈窕淑女,钟鼓乐之。——《周南·关雎》

硕鼠硕鼠,无食我黍!三岁贯女,莫我肯顾。逝将去女,适彼乐土。乐土乐土,爰得我所。

硕鼠硕鼠,无食我麦!三岁贯女,莫我肯德。逝将去女,适彼乐国。乐国乐国,爰得我直?

硕鼠硕鼠,无食我苗!三岁贯女,莫我肯劳。逝将去女,适彼乐郊。乐郊乐郊,谁之永号? ——《魏风·硕鼠》

◎课堂拓展·诗歌欣赏

◎第8课 · 夏商周时期的科技与文化

Q:如何评价《诗经》?

材:1: 从历史价值角度言,《诗经》实际上全面反映了西周、春秋历史,全方位、多侧面、多角度地记录了从西周到春秋的历史发展与现实状况,其涉及面之广,几乎包括了社会的全部方面——政治、经济、军事、民俗、文化、文学、艺术等。后世史学家的史书叙述这一历史阶段状况时,相当部分依据了《诗经》的记载。如《大雅》的《生民》等史诗,本是歌颂祖先的颂歌,属祭祖诗,记录了周自母系氏族社会后期到周灭商建国的历史,歌颂了后稷、公刘、太王、王季、文王、武王等的辉煌功绩。这些诗篇的历史价值是显而易见的,它们记录了周氏族的产生、发展及灭商建周统一天下的历史过程,记载了这一历史发展过程中大迁徙、大战争等重要历史条件,反映了周氏族的政治、经济、民俗、军事等多方面情况,给后人留下了宝贵的史料。虽然这些史料中掺杂着神话内容,却无可否认地有着可以置信的史实。

——徐志啸《论诗经的社会功用及其多重价值》,《江西师范大学学报》(哲学社会科学版),2003年3月第2期

材料2:费德林:“《诗经》是中国古代的一部独具一格的百科全书。”

“《诗》三百,一言以蔽之,曰:‘思无邪’”

—— 《论语集注·为政第二》

“诵《诗》三百,授之以政,不达;使于四方,不能专对。虽多,亦奚以为?——《论语集注·子路第十三》

荀子:“始乎诵经,终乎读礼”。

司马迁:“《礼》以节人,《乐》以发和,《书》以道事,《诗》以达意,《易》以道化,《春秋》以道义。拨乱世反之正,莫近于《春秋》。”

《诗经》是中国古代诗歌的开端,最早的一部诗歌总集,收集了西周初年至春秋中叶(前11世纪至前6世纪)的诗歌,共311篇,其中6篇为笙诗,即只有标题,没有内容,称为笙诗六篇(《南陔》《白华》《华黍》《由庚》《崇丘》《由仪》),反映了周初至周晚期约五百年间的社会面貌。

《诗经》的作者佚名,绝大部分已经无法考证,传为尹吉甫采集、孔子编订。《诗经》在先秦时期称为《诗》,或取其整数称《诗三百》。西汉时被尊为儒家经典,始称《诗经》,并沿用至今。《诗经》在内容上分为《风》《雅》《颂》三个部分。手法上分为《赋》《比》《兴》。《风》是周代各地的歌谣;《雅》是周人的正声雅乐,又分《小雅》和《大雅》;《颂》是周王庭和贵族宗庙祭祀的乐歌,又分为《周颂》《鲁颂》和《商颂》。 …至汉朝武帝时,《诗经》被儒家奉为经典,为《五经》之一。

相关链接

长太息以掩涕兮,哀民生之多艰。

余虽好脩姱以鞿羁兮,謇朝谇而夕替。

既替余以蕙纕兮,又申之以揽茝。

亦余心之所善兮,虽九死其犹未悔。

怨灵脩之浩荡兮,终不察夫民心。

众女嫉余之蛾眉兮……

——节选自《离骚》

天何所沓?十二焉分?日月安属?列星安陈?

出自汤谷,次于蒙汜。自明及晦,所行几里?

夜光何德,死则又育?…………

——节选自《楚辞·天问》

Q:这些诗的作者是谁?你知道吗?你了解多少?

◎第8课 · 夏商周时期的科技与文化

2.“楚辞”

①概况:战国时期屈原等人吸收南方民歌精华,采用楚国方言,创造出的一种新体诗歌。

②特点:句式自由灵活,瑰丽华美,想象奇特。

③代表作:《离骚》——浪漫主义

④地位:与《诗经》合称“风骚”,是我国古典诗歌的两大源头,对后世诗歌创作影响深远。

宋人黄伯思《离骚序》曰:“屈宋诸骚,皆书楚语,作 ,纪楚地,名楚物,故可谓之楚辞。”

风、骚成为中国古典诗歌现实主义和浪漫主义的创作的两大流派。

◎第8课 · 夏商周时期的科技与文化

材料1:屈原者,名平,楚之同姓也。为楚怀王左徒。博闻强志,明于治乱,娴于辞令。入则与王图议国事,以出号令;出则接遇宾客,应对诸侯。王甚任之。上官大夫与之同列,争宠而心害其能。……屈平疾王听之不聪也,谗谄之蔽明也,邪曲之害公也,方正之不容也,故忧愁幽思而作《离骚》。“离骚”者,犹离忧也。……

——节选自西汉·司马迁:《史记·卷八十四·屈原贾生列传第二十四》

Q1:屈原是何许人也?屈原姓什么?姓屈吗?…

◎第8课 · 夏商周时期的科技与文化

人物扫描:屈原出身楚国贵族,担任重要官职,后来因遭到排挤而被流放。流放期间,他忧国忧民的心志从未改变。公元前278年,国都城被秦军占领。屈原知道后无比悲愤带着至死不开楚国的决心,于五月初五投汨罗江自尽。屈原为国为民而死,人们用种种方式迫思他。据说,每年的端午节就是为了怀念屈原这位伟大的爱国诗人。

学史崇德·人物扫描

屈原名言:举世混浊而我独清,众人皆醉而我独醒。

◎第8课 · 夏商周时期的科技与文化

材料2:屈平之作《离骚》……若《离骚》者,可谓兼之矣。上称帝喾,下道齐桓,中述汤武,以刺世事。明道德之广崇,治乱之条贯,靡不毕见。其文约,其辞微,其志洁,其行廉,其称文小而其指极大,举类迩而见义远。其志洁,故其称物芳。其行廉,故死而不容。自疏濯淖污泥之中,蝉蜕于浊秽,以浮游尘埃之外,不获世之滋垢,皭然泥而不滓者也。推此志也,虽与日月争光可也。……屈原既死之后,楚有宋玉、唐勒、景差之徒者,皆好辞而以赋见称;然皆祖屈原之从容辞令,终莫敢直谏。——出自《史记卷八十四·屈原贾生列传·第二十四》

◎第8课 · 夏商周时期的科技与文化

Q2:屈原为何要写《离骚》?

相关链接

【问题】你心目中的“美人”屈原长啥样?

据史书记载,屈原身高“九尺”,换算过来就是身高2米,身材高大、仪表出众,风神朗秀,玉树临风。

△《屈子行吟图》,这幅图是明末清初画家兼诗人陈洪绶于1617年创作的。画中屈原形容枯槁、面容瘦削,腰佩长剑 头戴高冠,身着宽袖袍服。《屈子行吟图》对后世影响较大,以致徐悲鸿、齐白石这样有名的画家创作的屈原画像里都有该图的影子。

战国曾侯乙编钟是战国早期曾国国君的一套大型礼乐重器,国家一级文物,1978年在湖北随县(今随州)擂鼓墩曾侯乙墓出土,现藏于湖北省博物馆,为该馆“镇馆之宝”。 战国曾侯乙编钟钟架长748厘米,高265厘米,全套编钟共六十五件,分三层八组悬挂在呈曲尺形的铜木结构钟架上,最大钟通高152.3厘米,重203.6千克。它用浑铸、分铸法铸成,采用了铜焊、铸镶、错金等工艺技术,以及圆雕、浮雕、阴刻、髹漆彩绘等装饰技法。

战国曾侯乙编钟的出土改写了世界音乐史,是中国迄今发现数量最多、保存最好、音律最全、气势最宏伟的一套编钟,代表了中国先秦礼乐文明与青铜器铸造技术的最高成就,曾侯乙编钟是至今世界上已发现的最雄伟、最庞大的乐器,被誉为古代世界的“第八大奇迹”。在考古学、历史学、音乐学、科技史学等多个领域产生了巨大的影响,2002年1月被国家文物局列入《首批禁止出国(境)展览文物目录》。

◎相关拓展

相关推荐

《金色面具英雄》(HEROES OF THE GOLOEN MASK)是一部由四川文投集团出品、三星堆博物馆大力支持的动画、奇幻、冒险电影,于2023年12月29日在中国内地上映。影片以古蜀文明三星堆文化中的面具、神树等为元素,围绕三星堆文化,讲述了一段正义与邪恶较量的故事。《金色面具英雄》讲述了在三星堆金色面具的指引下,五位少年英雄凭借团结、智慧和勇气,奋力战胜邪恶征服者,成功捍卫三星堆的故事。

剧情简介:《金色面具英雄》脱胎于中国电影人姚晓明的《金色面具》故事大纲和北美小说家约翰·威尔逊(John Wilson)的三星堆文化系列小说,它以古蜀文明三星堆文化中的"面具、神树、大立人"等为创意核心元素,围绕三星堆神秘文化,讲述了男主角在机缘巧合下得到三星堆的金色面具,从而穿越回古蜀时代,在拯救世界过程中引发一系列冒险故事。影片中五位少年英雄因守护三星堆而相聚,他们相互关心、相互支持、共同成长,不同文化之间得以交流融合,建立了深厚的友谊。面对困难和挑战,他们保持着勇气和坚韧不拔的精神,看重亲情、友情和家庭,勇于担当起保护三星堆古城的使命,甚至不惜牺牲自己。

动画电影《金色面具英雄》

同课章节目录

- 第一单元 史前时期:中国境内早期人类与文明的起源

- 第1课 中国境内早期人类的代表—北京人

- 第2课 原始农耕生活

- 第3课 远古的传说

- 第二单元 夏商周时期:早期国家与社会变革

- 第4课 夏商周的更替(2018)

- 第四课 早期国家的产生和发展(2016)

- 第5课 青铜器与甲骨文

- 第6课 动荡的春秋时期

- 第7课 战国时期的社会变化

- 第8课 百家争鸣

- 第三单元 秦汉时期:统一多民族国家的建立和巩固

- 第9课 秦统一中国

- 第10课 秦末农民大起义

- 第11课 西汉建立和“文景之治”

- 第12课 汉武帝巩固大一统王朝

- 第13课 东汉的兴衰

- 第14课 沟通中外文明的“丝绸之路”

- 第15课 两汉的科技和文化

- 第四单元 三国两晋南北朝时期:政权分立与民族交融

- 第16课 三国鼎立

- 第17课 西晋的短暂统一和北方各族的内迁

- 第18课 东晋南朝时期江南地区的开发

- 第19课 北魏政治和北方民族大交融

- 第20课 魏晋南北朝的科技与文化

- 第21课 活动课:让我们共同来感受历史