湘教版(2019)选择性必修三 1.2 区域发展差异与因地制宜 课件(共69张PPT)

文档属性

| 名称 | 湘教版(2019)选择性必修三 1.2 区域发展差异与因地制宜 课件(共69张PPT) |

|

|

| 格式 | pptx | ||

| 文件大小 | 53.5MB | ||

| 资源类型 | 教案 | ||

| 版本资源 | 湘教版(2019) | ||

| 科目 | 地理 | ||

| 更新时间 | 2024-09-17 17:19:39 | ||

图片预览

文档简介

(共69张PPT)

1.2 区域发展差异与因地制宜

课程标准

核心素养

结合实例,从地理环境整体性和区域关联的角度,比较不同区域发展的异同,说明因地制宜对于区域发展的重要意义

结合材料,总结区域发展不同阶段的空间结构、产业结构的主要特征。(区域认知,综合思维)

结合案例,分析区域发展不同阶段地理环境和人类活动的关系。(区域认知、综合思维、人地协调观)

根据材料,分析区域在某一阶段存在的问题,并提出解决措施。(区域认知、综合思维、地理实践力、人地协调观)

1、区域的发展阶段

2、区域发展的差异性

3、坚持因地制宜,促进区域发展

目

录

CONTENT

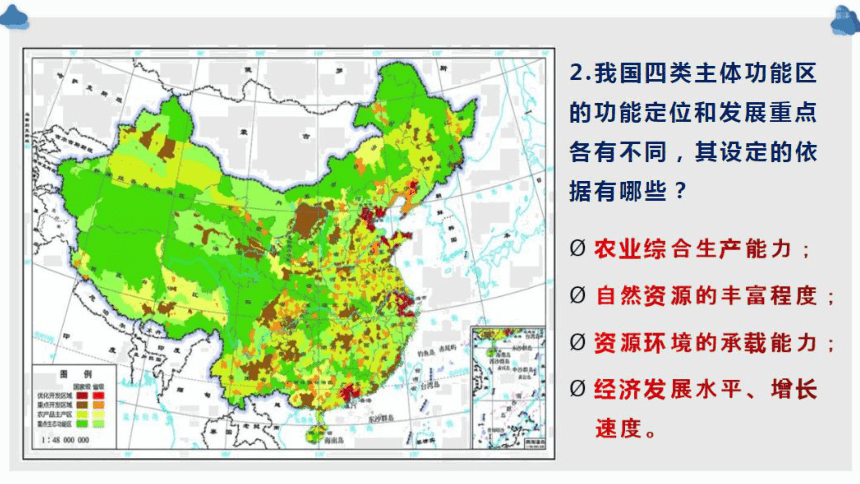

国土空间根据

①不同区域的资源环境承载能力

②现有开发密度和发展潜力

③未来人口分布、经济布局、国土利用和城镇化格局

划分为四个区域

①优化开发区域

②重点开发区域

③限制开发区域

④禁止开发区域

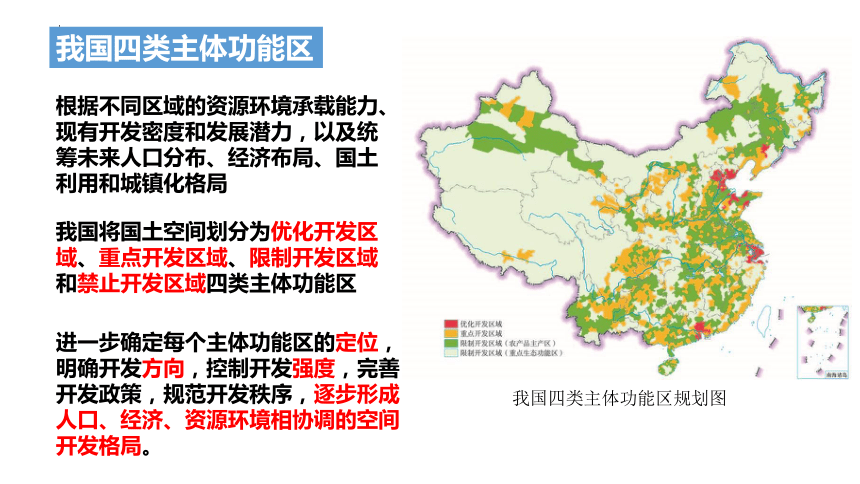

我国四类主体功能区规划图

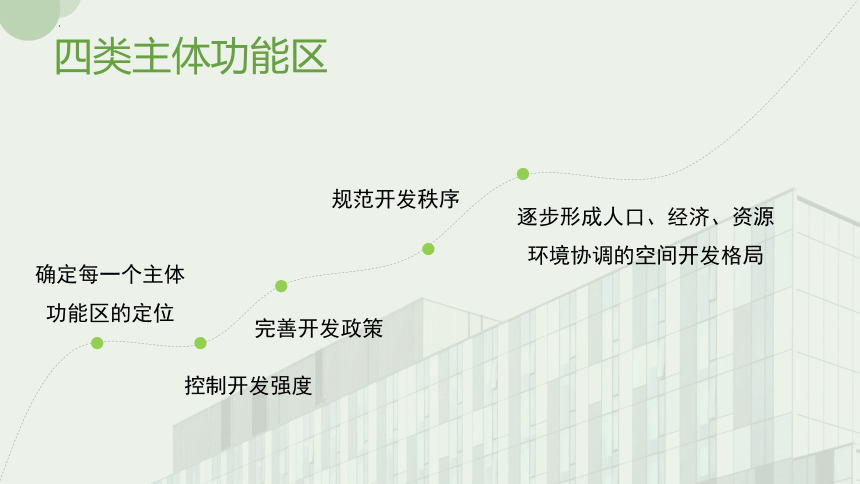

我国四类主体功能区

根据不同区域的资源环境承载能力、现有开发密度和发展潜力,以及统筹未来人口分布、经济布局、国土利用和城镇化格局

我国将国土空间划分为优化开发区域、重点开发区域、限制开发区域和禁止开发区域四类主体功能区

进一步确定每个主体功能区的定位,明确开发方向,控制开发强度,完善开发政策,规范开发秩序,逐步形成人口、经济、资源环境相协调的空间开发格局。

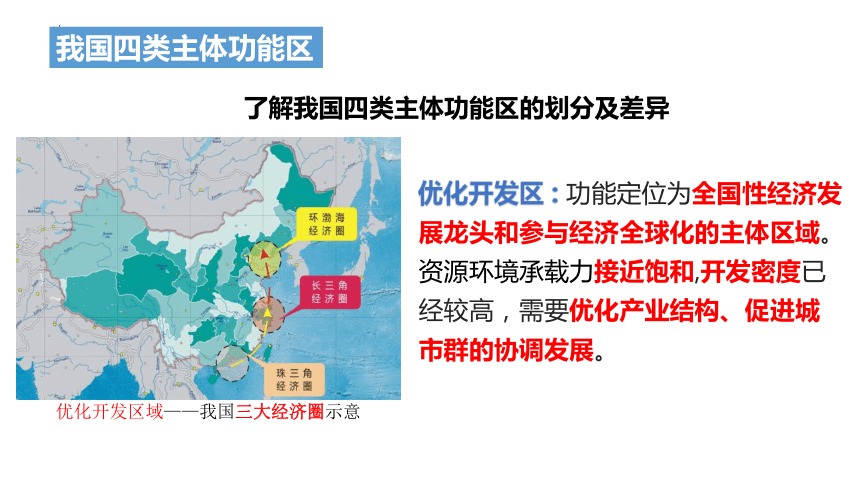

我国四类主体功能区

了解我国四类主体功能区的划分及差异

优化开发区 : 功能定位为全国性经济发展龙头和参与经济全球化的主体区域。资源环境承载力接近饱和,开发密度已经较高,需要优化产业结构、促进城市群的协调发展。

优化开发区域——我国三大经济圈示意

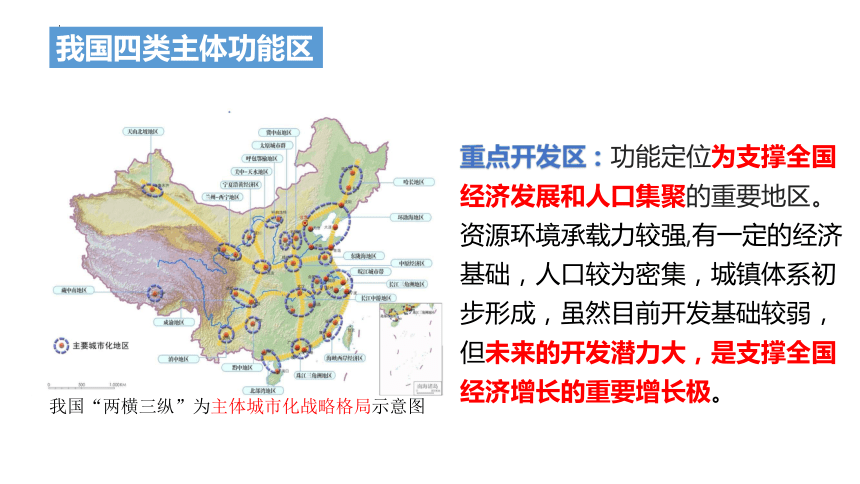

我国四类主体功能区

我国“两横三纵”为主体城市化战略格局示意图

重点开发区:功能定位为支撑全国经济发展和人口集聚的重要地区。资源环境承载力较强,有一定的经济基础,人口较为密集,城镇体系初步形成,虽然目前开发基础较弱,但未来的开发潜力大,是支撑全国经济增长的重要增长极。

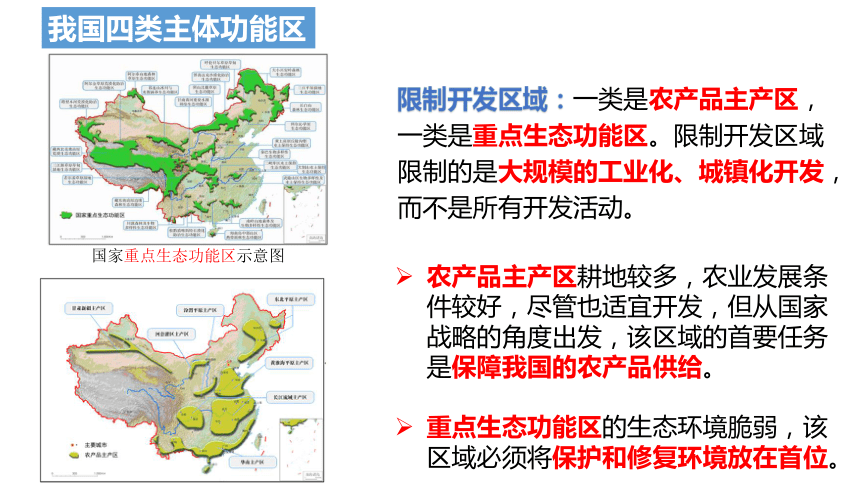

我国四类主体功能区

限制开发区域:一类是农产品主产区,一类是重点生态功能区。限制开发区域限制的是大规模的工业化、城镇化开发,而不是所有开发活动。

国家重点生态功能区示意图

农产品主产区耕地较多,农业发展条件较好,尽管也适宜开发,但从国家战略的角度出发,该区域的首要任务是保障我国的农产品供给。

重点生态功能区的生态环境脆弱,该区域必须将保护和修复环境放在首位。

我国四类主体功能区

国家禁止开发区域示意图

禁止开发区域:功能定位为全国主要的生态功能区,应立足于强制性保护,控制人为因素对自然生态的干扰,严禁不符合主体功能定位的开发活动。

逐步形成人口、经济、资源环境协调的空间开发格局

确定每一个主体功能区的定位

控制开发强度

完善开发政策

规范开发秩序

四类主体功能区

乡村地区

工业化地区

现代化大都市区

区域发展的概念: 是指在一定的时空范围内,以资源开发、产业组织、结构优化为核心的一系列经济社会活动。

特点: 发展具有明显的阶段性,不同区域的地理环境和发展条件各不相同,其发展的程度和水平也存在着显著差异。

区域的发展

以传统农业为主的

初级阶段

The primary stage of traditional agriculture

区域的发展阶段

The development stage of the region

以工业化为主体的

成长阶段

The growth stage with industrialization as the main body

以结构优化和整体提升为主体的

转型阶段

Structural optimization and

overall upgrading transformation stage

以创新驱动为主的高效益

综合发展阶段

Innovation driven high benefit

comprehensive development stage

产业结构是是指三次产业及其内部的比例关系。

必备知识:产业结构

必备知识:产业结构

产业结构是指三次产业及其内部的比例关系,并不完全反映各产业的发展水平,发达国家第一产业的比重较小,但农业发达。

第一产业比重小,不能说明农业不发达

01区域的发展阶段

(一)以传统农业为主的初级阶段

区域经济发展水平:水平低,人均国内(地区)生产总值低

区域产业结构:传统农业占有较大比重,工业处于起步,以资源型和劳动密集型工业为主

对外开放程度:低,自给自足

交通运输:线路少而稀疏

城镇化特点:水平较低,缺乏大型中心城市

人地关系:低水平的均衡状态

在区域发展的初级阶段,某一优势因素,比如矿产、能源、农副产品、地理区位等,往往成为地区经济发展的突破口,并由此形成支柱产业。

以传统农业为主的初级阶段

(1)

阅读:了解十八洞村的变化

阅读教材P14“十八洞村的变化”材料,了解十八洞村脱贫致富的措施。

人均耕地少,交通信息闭塞,主要从事玉米和水稻种植的传统农业,贫困发生率高达58%。

改善交通,因地制宜,发展特色产业。大面积种植猕猴桃、油茶和绿色蔬菜,养殖湘西黄牛、家禽和稻花鱼,开发苗绣织锦,发展苗寨旅游。

村民收入大幅度提高,生活环境显著改善,村容村貌焕然一新。

思考1. 说明十八洞村早期发展水平较低、贫困发生率高的原因。

位于山区,人均耕地少,以传统农业为主;交通信息闭塞,缺乏现代工业,产业结构单一,人均收入低;村民外出打工为生,劳动力流失。

思考2. 指出十八洞村在贫困条件下,脱贫致富的措施。

理清发展思路,多方探索,发展市场经济。

因地制宜,改善对外交通,发展特色产业。

调整产业结构,发展多种经营。

改善生活环境,发展特色旅游业。

发展特色产业。如种植猕猴桃、养殖家禽和稻花鱼;开发苗绣织锦;发展苗寨旅游。

课堂阅读P.14 十八洞村的变化

1.在区域发展的初级阶段,某一优势因素,比如矿产、能源、农副产品、地理区位等,往往成为地区经济成长的突破口,并由此形成支柱产业。

2. 2018年中央一号文件明确提出我国乡村振兴的目标和任务,指出产业兴旺是重点,生态宜居是关键,乡风文明是保障,治理有效是基础,生活富裕是根本。说一说以上五者之间的内在联系,以及对于乡村振兴的重要意义。

统筹推进农村的社会、生态、文化、政治、经济建设,建立健全城乡融合发展的体制机制和政策体系,加快推进农业农村现代化。

课堂活动P.14

… 湘教版2019选择性必修二 …

产业兴旺就是要紧紧围绕促进产业发展,引导和推动更多的资本、技术、人才等要素向农村流动,调动广大农民的积极性、创造性、形成现代农业产业体系,实现第一二三产业的融合发展,保持农业农村经济发展的旺盛活动。

生态宜居就是要加强农村资源环境保护,大力改善水、电、气、道路、住房、通信等基础设施,统筹山水林田湖草保护建设,保护好绿水青山和清新清净的田园风光。

治理有效就是要加强和创新农村社会治理,加强基层民主和法治建设,让社会正气得到弘扬、违法行为得到惩治,使农村更加和谐、安定有序。

生活富裕就是要让农民有持续稳定的收入来源,经济宽裕,衣食无忧,生活便利,共同富裕。

乡风文明就是促进农村文化教育、医疗卫生等事业的发展,推进移风易俗、文明进步,弘扬优良传统,使农民综合素质进一步提升、农村文明程度进一步提高。

活动探究:美国东北部工业化的发展阶段及问题

阅读教材P16美国东北部工业发展案例,完成相关任务。

(1)在美国地图上找出芝加哥、底特律、克利夫兰和布法罗,分析它们的地理区位特点。

位于美国东北部,五大湖沿岸地区

煤铁等矿产资源丰富

水陆交通便利

水源充足

地形广阔平坦

农业发达

人口密集

劳动力充足

市场广大

(2)美国东北部工业区的成长阶段和初级阶段相比,在产业结构和空间结构上发生了怎样的变化?导致这些变化的原因是什么?

产业结构的变化:趋于复杂化,出现机械、化学、纺织等工业部门。

空间结构的变化:工业区域不断扩大,涌现新工业中心和工业基地,形成由点到面的发展局面;交通建设加快,对外联系加强。

原因——区域经济的发展,尤其是工业化和城市化的发展和推进。

(3)美国东北部工业区在成长阶段出现了哪些问题?这些问题对人们的生产和生活方式会产生怎样的影响?

出现的问题:区域内资源逐渐短缺、环境污染严重、生态遭受一定破坏,导致人地关系不协调。

对生活生产产生的影响:环境污染严重、生态遭受一定破坏,影响人们生活质量;区域内资源短缺,需从外地输入大量资源,导致当地交通运输压力加重。

(4)有人说,如果一个区域的环境条件较差,即使这个区域拥有丰富的资源,还是难以实现良性发展。你是否同意这种观点?

同意。以牺牲环境效益作为代价获得的经济效益,必将随着环境的恶化而逐渐消失。区域的发展应注意把经济效益与环境效益紧密结合起来。

最具幸福感的中小城市——长沙县

湖南省长沙县位于长沙市区以东,原来是一个典型的农业县,乡村人口多,居民收入低,农业经济所占比重大。自20世纪90年代起,长沙县着力推进工业化和城镇化,以工程机械、汽车及零部件为代表的现代工业迅速崛起,位于该县的长沙经济技术开发区成为湖南工业产值最高、经济效益最好的开发区。长沙县为中部地区主要的工程机械、汽车、空调、盾构机制造基地。县城高楼林立,企业总部云集,高速路网四通八达,还修建了磁浮快线。2018年,全县地区生产总值超过1500亿元,人均生产总值达14.2万元,县域综合实力居全国第六位。长沙县连续两次被评为我国最具幸福感的中小城市。

活动2

2019湘教版

2019湘教版

(1)长沙县的发展经历了哪些阶段?

(2)在长沙县的发展壮大过程中,当地居民的生活发生了哪些变化?

(3)议一议,长沙县的发展壮大给我们哪些启迪?

【思考题】

2(1)长沙县的发展经历了哪些阶段?

从以传统农业为主的初级阶段到以工业化为主的成长阶段。

(2)在发展壮大过程中,当地居民的生产生活发生了哪些变化?

就业结构从第一产业转向第二、三产业为主;由乡村生活进入城市生活,生活方式发生改变;由低矮瓦房到高楼大厦,生活观念发生变化;居民收入水平迅速提高,消费能力增强;交通通达度增强,出行更加便利。

(3)议一议,长沙县的发展壮大给我们哪些启迪?

充分发挥本地优势,积极融入大城市的辐射圈,注重工业发展与环境保护相结合。

课堂活动P.16 最具幸福感的中小城市——长沙县

01区域的发展阶段

(二)以工业化为主体的成长阶段

区域经济发展水平:工业化、城镇化加速发展

区域产业结构:趋于复杂,第二产业比重上升(占比最高)、第三产业加速发展

对外开放程度:逐步提高

交通运输:建设显著加快

城镇化特点:中心城市率先发展,辐射能力大为增强

人地关系:明显不协调,不平衡的加速发展阶段

物质、能量的输入、输出大幅度增加

由点到面发展

产业结构空间结构渐趋复杂

个别经济增长点或个别城镇

环境受到明显破坏

资源不断消耗

城市化

工业化

工业化阶段区域发展特征

人地关系呈现不协调

转型

原 因

措 施

优势丧失:资源、土地、劳动力

出现问题:竞争力下降、失业率高、高污染、人口减少

新型工业化:信息化+工业化,科技含量高,经济效益好,能耗低,污染少,人力资源优势得到发挥。

以结构优化和整体提升为主体的转型阶段

阅读

东北老工业基地振兴

思考以下问题:

1.东三省为何成为新中国工业的摇篮?

2.东北老工业基地面临的问题以及对应措施?

有利条件

煤、铁、石油、森林等自然资源丰富

海陆交通便利

工业基础雄厚

农业发展潜力大。

2.东北老工业基地面临的问题?

经济体制落后,生产结构单一

民营经济发展欠佳

矿产资源枯竭(大庆),生产设备老化,技术工艺滞后,竞争力下降,就业矛盾突出

环境污染严重,经济发展步伐相对缓慢,与沿海发达地区的差距逐渐扩大

人才外流

3.东北老工业基地对应措施?

改变原有的计划经济体制,加快市场经济体制的建设。

调整产业结构,全面改造和提升加工制造业。

优化环境,努力扩大对外开放,积极投身于国际市场。

国家在政策和资金上也要给予较大的支持。

01区域的发展阶段

(三)以结构优化和整体提升为主体的转型阶段

区域经济发展水平:经济增长缓慢甚至停滞

区域产业结构:工业高速发展到后期,第二产业占比较高

对外开放程度:较高

交通运输:交通便利

城镇化特点:城镇化带来了环境问题严重

人地关系:区域经济呈现萎缩、衰败状态

区域发展出现问题的反思上升阶段,仍属于工业化阶段

阅 读

2019湘教版

2019湘教版

深圳转型提升的方向有哪些?这些方向为什么能整体提升当地经济?

【思考题】

拓展:了解深圳的转型提升

“三来一补”

劳动密集型产业

生物工程、互联网、新能源、新材料、文化创意、信息技术、节能环保

信息化、生态化、智能化、循环化

01区域的发展阶段

(四)以创新驱动为主的高效益综合发展阶段

区域经济发展水平:水平高,人均国内(地区)生产总值高

区域产业结构:第三产业比重超过第二产业,第二产业以资金密集型和技术密集型工业为主

对外开放程度:大幅度增强

交通运输:现代化交通运输,信息商务网络逐步形成

城镇化特点:水平高,区域内部差异小

人地关系:高水平的均衡状态

拓展:了解中国制造2025

改变以往拼资源、拼环境的粗放型发展方式,降低资源、能源的消耗、减少污染物的排放,借此改善生态环境;

以创新驱动发展,多发展一些科技含量高、附加价值高的部门,增强我国企业和产品的市场竞争力,借此提升整体发展素质;

倡导绿色制造、循环经济和低碳经济,促进区域经济社会的可持续发展,借此提升我国对全球可持续发展的贡献率。

意义

Significance

通过“互联网+”实现信息化和自动化,加快智能制造的发展

中国制造2025

1.中国要提出中国制造2025的背景是什么?

2.中国智造的意义有哪些?

国际社会高度关注制造业的提升;中国制造规模大,但整体较粗放,能源消耗大,环境污染大:为了实现中国智造转型的跨越。

改变以往拼资源、拼环境的粗放型发展方式,降低资源、能源的消耗,减少污染物的排放,借此改善生态环境;

以创新驱动发展,多发展一些科技含量高,附加值高的部门,增强我国企业和产品的市场竞争力,借此提升整体发展素质;

倡导绿色制造、循环经济和低碳经济,促进区域经济社会的可持续发展,借此提升我国对全球可持续发展的贡献率。

综合分析区域发展的方法

活动:根据各类经济指标判断区域所处的发展阶段

读教材P20表格,判断A、B、C、D四个地区分别处于哪个发展阶段?说明理由。

A地区以创新驱动为主的高效益综合发展阶段;

B、C、D三个地区均处于以结构优化和整体提升为主体的转型阶段。

地区 地区生产 总值/亿元 三次产业产值比重/% 人均地区

生产总值/元

第一产业 第二产业 第三产业 A 30633 0.4 30.5 69.1 126634

B 13541 15.0 40.1 44.9 37956

C 89705 4.0 42.4 53.6 80932

D 3444 7.3 45.9 46.8 50765

判断理由:三次产业产值比重变化与人均地区生产总值的变化

第一产业比重越低,第三产业比重越高,人均地区生产总值越高,则发展阶段越高级。

活动:根据各类经济指标判断区域所处的发展阶段

一般来说,工业发达国家的产业结构大体上经历了以下发展阶段:

①第一产业>第三产业>第二产业;

②第一产业>第二产业>第三产业;

③第二产业>第一产业>第三产业;

④第二产业>第三产业>第一产业;

⑤第三产业>第二产业>第一产业。

随着经济的发展,工业化和城市化成为经济增长的主要动力,第二产业在经济结构中占比越来越高,人口也逐渐由农村居民转化为城市居民;

(1)想一想,发达国家的产业结构为什么会

发生这样的变化?

第二产业发展到一定程度之后,第三产业逐渐超载第二产业成为区域经济发展的主要动力,第三产业在经济结构中所占的比重越来越高。

(1)想一想,发达国家的产业结构为什么会发生这样的变化?

以传统农业为主的初级阶段,传统农业占有较大的比重,工业几乎没有,主要以农业为主附带部分服务业;

以传统农业为主的初级阶段,工业处于起步阶段,比重增加超过服务业,农业仍占最大比重;

以工业化为主的成长阶段,工业成为第一大产业;

以工业化为主的成长阶段,农业比重进一步下降,工业化促城市化和科技发展,第三产业兴起,成为全新的发展点,超过农业;

以结构优化和整体提升为主的转型阶段和以创新驱动为主的高效益综合发展阶段,工业发展到高峰,生产力过剩,工业无法消化大量的资源转到第三产业,第三产业超过工业成长为产业结构比重最大部分。

02

区域发展的差异性

01

区域发展阶段

03

坚持因地制宜,促进区域发展

区域间的差异有自然环境的差异与人文环境的差异。

区域人文环境的差异主要是区域发展的差异性,通过区域发展水平来区分。

自然环境

人文环境

通过区域发展水平来区分

判断发达国家、发展中国家

中国、 美国 、日本、 印度 、古巴、 丹麦 、尼泊尔、 英国、 瑞士、 埃塞俄比亚

地区生产总值

人均国民收入

三次产业构成

1.衡量区域发展水平的指标

发展中地区

发达地区

高收入地区

中等收入地区

低收入地区

2.区域发展水平的类型

常用指标

想一想:高收入国家就一定是发达国家?

预期寿命

教育程度

国内(地区)生产总值

3、人文发展指数(HDI)

常用指标

阅读教材P21“区域开发方式”材料,回答:

区域开发方式及开放程度的基本类型有哪些?其含义各是什么?

拓展:了解区域开放方式和开放程度

活动21:比较北方地区和南方地区的区域差异

秦岭—淮河线是我国一条重要的地理分界线

年降水量800毫米等降水量线

半湿润地区(北)与湿润地区(南)的分界线

一月份月平均气温0℃等温线经过地区

我国北方地区和南方地区的分界线

温带季风气候(北)与亚热带季风气候(南)的分界线

温带落叶阔叶林带(北)与亚热带常绿阔叶林带(南)的分界线

暖温带(北)与亚热带(南)的分界线

小麦主产区(北方旱作农业)与水稻主产区(南方水田农业)的分界线

黄河水系与长江水系的分水岭

棕壤(北)和红、黄壤(南)的分界线

亚热带水果柑橘生长的北限

项目 北方地区 南方地区

自然条件差异 地形 以平原和高原为主 山地、丘陵、平原、盆地、高原均有分布

气候 温带季风气候

植被 常绿阔叶林及热带雨林

土壤 红壤、砖红壤

社会经济条件差异 农业生产 以旱作为主,小麦、玉米生产占据突出地位

工业生产

交通运输

产业结构

对外联系

活动1:比较北方地区和南方地区的区域差异

项目 北方地区 南方地区

自然条件差异 地形 以平原和高原为主 山地、丘陵、平原、盆地、高原均有分布

气候 温带季风气候

植被 常绿阔叶林及热带雨林

土壤 红壤、砖红壤

社会经济条件差异 农业生产 以旱作为主,小麦、玉米生产占据突出地位

工业生产

交通运输

产业结构

对外联系

亚热带季风气候及热带季风气候

温带落叶阔叶林

黑土、棕壤、褐土

以水田为主,水稻种植面积广

以重工业为主

以轻工业和综合型工业基地为主

铁路、公路交通发达

铁路、公路、水运交通发达

产业结构合理

对外开放程度较低

积极对外开放,外向型经济发展快

产业结构不合理,重工业比重大

2.在省级行政区域内部,也存在着明显的区域发展差异。

(1)分析湖南省城乡人口结构、产业结构及城市空间分布变化的原因。

随着工业化发展,产业结构调整,大量人口迁往城市,城市人口比重上升,城市数量增多、规模扩大、级别明显提升,形成城市群。

课堂活动P.23

2.在省级行政区域内部,也存在着明显的区域发展差异。

(1)分析湖南省城乡人口结构、产业结构及城市空间分布变化的原因。

(2)议一议,导致上述变化的主要动力有哪些?

城市化、工业化、科技创新

课堂活动P.23

乡村人口比重明显下降,城市人口比重增加。产业结构由第一、二产业为主,逐渐转变为第二、三产业为主,占比最大的由第一产业逐渐转变为第三产业。城市级别明显提升,城市空间分布向东部聚拢,形成了城市群。

03坚持因地制宜,促进区域发展

区域自然地理环境 (必修1、选择性必修1):地理位置、气候、河流、地形、土壤、生物等。

区域人文地理环境 (必修2):人口、乡村和城镇、农业、工业、服务业、交通。

特定的 地理环境条件

区域发展

因地制宜,扬长补短,推行适宜的发展战略与对策措施。

活动23:因地制宜发展第三产业

瑞士国土面积狭小,高山雪峰林立,冬季寒冷漫长,矿产资源匮乏。但这样一个号称“欧洲屋脊”、自然条件并不优越的国家,无论总体发展水平,还是人均国民收入,都位居世界前列。究其原因,在于瑞士依托自身的区位条件、历史文化和秀美景观,大力发展金融、钟表制造、旅游、会展等产业,构建了高品质的产业体系。

思考:瑞士如何因地制宜,促进区域的发展,最终构建了高品质的产业体系。

发挥历史文化、钟表制造的优势,发展钟表文化产业;

发挥湖光山色、旅游景观多样优势,发展特色旅游业;

发挥中立国优势,发展国际会展、国际组织总部产业;

发挥农产品生产技术优势,发展奶酪、巧克力、速溶咖啡产业。

探究24:美国农业生产地区专门化

在农业生产方面,美国根据不同地区的自然和社会经济条件的特点,以及农业生产的客观要求,对种植业和畜牧业进行合理布局,因地制宜,实行农业生产地区专门化,取得最大的经济效益,根据课本材料,完成下列任务。

美国农业高度发达,机械化程度高,农业从业人口仅约占2%,用2%的农业人口养活了全美3亿多美国人,而且还是全球最大的农业出口国。美国现有农场220多万个,美国粮食产量约占世界总产量的16.5%,2011年财年农产品出口总额为1374亿美元,2011年农业产值约占国内生产总值的1.2%。与之形成鲜明对比的是我国,人口近14亿,农业从业人口有3亿多人,每年要进口大量粮食。这是为什么呢?

美国乳畜带主要分布在美国东北部和沿五大湖各州。乳畜带纬度位置偏北,气候湿冷,无霜期短,土地较贫瘠,不适宜种植谷物,但有利于多汁牧草的生长。这里接近美国东北部工业区,拥有巨大的牛奶和乳制品消费市场。

美国小麦带位于美国中部和北部地区。这里地势低平,土壤肥沃,属温带大陆性气候。因降水量较少,比较适宜种植小麦。北部由于冬季较长,以种植春小麦为主;中部以种植冬小麦为主。小麦带生产的小麦,质量优良,大部分用作出口。

美国玉米带位于乳畜带以南的地区。玉米是喜温、喜光、喜湿的作物。由于植株高大,叶的表面积也大,蒸腾量高,因此生长期需水量很大。这些地区地势平坦,土质肥沃,无霜期为160~200天,年降水量为500~600毫米,自然条件十分利于玉米的生长。

(1)读图指出美国的乳畜带、小麦带、玉米带和棉花带分布的大体范围。

乳畜带分布于美国东北部,五大湖沿岸地区;

小麦带分布于中部平原(冬小麦)和北部平原(春小麦);

玉米带分布于中部平原,乳畜带以南;

棉花带分布于美国东南部。

(2)分析美国的自然条件(光照、温度、降水、土壤等)对美国农业生产地区专门化形成与分布的影响。

美国东北部气候湿冷,土地较贫瘠,生长多汁牧草,发展乳畜业。

美国中部和北部地区,地势低平,土壤肥沃,温带大陆性气候,降水量较少,光照强,夏季热量充足,分布小麦带。

乳畜带以南地区,地势平坦,土质肥沃,年降水量较多,分布玉米带。

议一议,美国农业生产地区专门化的形成,对美国社会经济发展起到哪些积极的作用?

美国农业生产地区专门化,便于把一定的农业部门和农作物集中在条件适宜的地区,充分而有效地利用资源和发挥地区优势,挖掘增产潜力;

便于扩大农产品的商品生产,保证国家对某些农产品日益增长的需要。

便于集中使用农业机械和技术装备,加速实现农业机械化,提高土地生产率、农业劳动生产率和农产品商品率,取得更大的经济效益;

欢迎来到海南岛

3、海南岛面积约3.4万平方千米,是我国第二大岛。海南岛海域宽阔,岸线漫长,海湾和海岛众多,海洋生物资源丰富,海洋旅游资源独特,近岸海域海水清洁,海洋生态环境质量优良。海南岛四周低平,中间高耸,以五指山、鹦哥岭为核心,向外围逐渐降低。山地、丘陵、平原构成环形层状地貌,梯级结构明显。海岸岛矿产资源丰富,以铁、水晶、钛、独居石等为多。莺歌海盛产海盐,是我国南方最大的盐场。海南岛是我国最大的热带作物产区,盛产橡胶、咖啡、可可、椰子、槟榔、胡椒等。目前,海南岛已成为我国新兴的热带旅游基地。

2009年12月底,国务院出台了《关于推进海南国际旅游岛建设发展的若干意见》,力图将海南岛建成世界一流的海岛休闲度假旅游胜地,使之成为开放之岛、绿色之岛、文明之岛、和谐之岛。2018年4月,国家决定支撑海南全岛建立自由贸易试验区。

海南岛

(1)说出海南岛的地形和气候特征。

地形以山地丘陵为主,平原主要分布在沿海地区,中间高,四周低;

热带季风气候,全年高温,分旱雨两季。

(2)为什么海南岛能成为我国主要的

热带作物生产基地?

1、海南岛纬度较低,全部位于热带,

水热充足,适宜热带作物生长。

2、我国位于热带地区范围较小。

海南岛

(3)归纳海南岛建设国际旅游岛的优势条件。

拥有优质、丰富的热带海岛旅游资源;独特的少数民族文化;

地理位置优越,交通便利;基础设施完备,接待能力强;国家政策支持。

… 湘教版2019选择性必修二 …

1.中国旅游业改革创新的试验区

充分发挥海南的经济特区优势,积极探索,先行试验,发挥市场配置资源的基础性作用,加快体制机制创新,推动海南旅游业及相关现代服务业在改革开放和科学发展方面走在全国前列。

2.世界一流的海岛休闲度假旅游目的地

充分发挥海南的区位和资源优势,按照国际通行的旅游服务标准,推进旅游要素转型升级,进一步完善旅游基础设施和服务设施,开发特色旅游产品,规范旅游市场秩序,全面提升海南旅游管理和服务水平。

3.全国生态文明建设示范区

坚持生态立省、环境优先,在保护中发展,在发展中保护,推进资源节约型和环境友好型社会建设,探索人与自然和谐相处的文明发展之路,使海南成为全国人民的四季花园。

拓展:海南岛建设国际旅游岛的战略定位

海南岛国际旅游岛建设

区域发展阶段 以传统农业为主体的发展阶段 以工业化为主体的成长阶段 以结构优化和整体提升为主体的转型阶段 以创新驱动为主的高效益综合发展阶段

区域经济发展水平

区域产业结构

区域空间结构

对外联系

对外开放

区域内部差异

人地关系

较低

农业经济为主体

工业化起步(劳动、资源密集型)

交通运输线稀疏

较低

小,低水平的均衡状态

对环境影响小

加速发展

缺乏高水平中心城市

工业比重上升

第三产业加速发展

劳动力转向二三产业

出现大中城市和工业基地、内部集聚作用加强

加快

提高

区域内部差异增大

人地关系不协调

经济增长缓慢

产业萎缩、产业层次偏低、人口减少

区域集聚效应减弱

区域集聚效应减弱

减弱

减弱

环境污染加剧、资源枯竭

经济、社会、生态可持续发展

以智能、信息、网络、创意为主的高科技产业和第三产业为主

区域集聚效应增强

交通运输网络化

增强

差异小、协同发展

人地协调发展

1.2 区域发展差异与因地制宜

课程标准

核心素养

结合实例,从地理环境整体性和区域关联的角度,比较不同区域发展的异同,说明因地制宜对于区域发展的重要意义

结合材料,总结区域发展不同阶段的空间结构、产业结构的主要特征。(区域认知,综合思维)

结合案例,分析区域发展不同阶段地理环境和人类活动的关系。(区域认知、综合思维、人地协调观)

根据材料,分析区域在某一阶段存在的问题,并提出解决措施。(区域认知、综合思维、地理实践力、人地协调观)

1、区域的发展阶段

2、区域发展的差异性

3、坚持因地制宜,促进区域发展

目

录

CONTENT

国土空间根据

①不同区域的资源环境承载能力

②现有开发密度和发展潜力

③未来人口分布、经济布局、国土利用和城镇化格局

划分为四个区域

①优化开发区域

②重点开发区域

③限制开发区域

④禁止开发区域

我国四类主体功能区规划图

我国四类主体功能区

根据不同区域的资源环境承载能力、现有开发密度和发展潜力,以及统筹未来人口分布、经济布局、国土利用和城镇化格局

我国将国土空间划分为优化开发区域、重点开发区域、限制开发区域和禁止开发区域四类主体功能区

进一步确定每个主体功能区的定位,明确开发方向,控制开发强度,完善开发政策,规范开发秩序,逐步形成人口、经济、资源环境相协调的空间开发格局。

我国四类主体功能区

了解我国四类主体功能区的划分及差异

优化开发区 : 功能定位为全国性经济发展龙头和参与经济全球化的主体区域。资源环境承载力接近饱和,开发密度已经较高,需要优化产业结构、促进城市群的协调发展。

优化开发区域——我国三大经济圈示意

我国四类主体功能区

我国“两横三纵”为主体城市化战略格局示意图

重点开发区:功能定位为支撑全国经济发展和人口集聚的重要地区。资源环境承载力较强,有一定的经济基础,人口较为密集,城镇体系初步形成,虽然目前开发基础较弱,但未来的开发潜力大,是支撑全国经济增长的重要增长极。

我国四类主体功能区

限制开发区域:一类是农产品主产区,一类是重点生态功能区。限制开发区域限制的是大规模的工业化、城镇化开发,而不是所有开发活动。

国家重点生态功能区示意图

农产品主产区耕地较多,农业发展条件较好,尽管也适宜开发,但从国家战略的角度出发,该区域的首要任务是保障我国的农产品供给。

重点生态功能区的生态环境脆弱,该区域必须将保护和修复环境放在首位。

我国四类主体功能区

国家禁止开发区域示意图

禁止开发区域:功能定位为全国主要的生态功能区,应立足于强制性保护,控制人为因素对自然生态的干扰,严禁不符合主体功能定位的开发活动。

逐步形成人口、经济、资源环境协调的空间开发格局

确定每一个主体功能区的定位

控制开发强度

完善开发政策

规范开发秩序

四类主体功能区

乡村地区

工业化地区

现代化大都市区

区域发展的概念: 是指在一定的时空范围内,以资源开发、产业组织、结构优化为核心的一系列经济社会活动。

特点: 发展具有明显的阶段性,不同区域的地理环境和发展条件各不相同,其发展的程度和水平也存在着显著差异。

区域的发展

以传统农业为主的

初级阶段

The primary stage of traditional agriculture

区域的发展阶段

The development stage of the region

以工业化为主体的

成长阶段

The growth stage with industrialization as the main body

以结构优化和整体提升为主体的

转型阶段

Structural optimization and

overall upgrading transformation stage

以创新驱动为主的高效益

综合发展阶段

Innovation driven high benefit

comprehensive development stage

产业结构是是指三次产业及其内部的比例关系。

必备知识:产业结构

必备知识:产业结构

产业结构是指三次产业及其内部的比例关系,并不完全反映各产业的发展水平,发达国家第一产业的比重较小,但农业发达。

第一产业比重小,不能说明农业不发达

01区域的发展阶段

(一)以传统农业为主的初级阶段

区域经济发展水平:水平低,人均国内(地区)生产总值低

区域产业结构:传统农业占有较大比重,工业处于起步,以资源型和劳动密集型工业为主

对外开放程度:低,自给自足

交通运输:线路少而稀疏

城镇化特点:水平较低,缺乏大型中心城市

人地关系:低水平的均衡状态

在区域发展的初级阶段,某一优势因素,比如矿产、能源、农副产品、地理区位等,往往成为地区经济发展的突破口,并由此形成支柱产业。

以传统农业为主的初级阶段

(1)

阅读:了解十八洞村的变化

阅读教材P14“十八洞村的变化”材料,了解十八洞村脱贫致富的措施。

人均耕地少,交通信息闭塞,主要从事玉米和水稻种植的传统农业,贫困发生率高达58%。

改善交通,因地制宜,发展特色产业。大面积种植猕猴桃、油茶和绿色蔬菜,养殖湘西黄牛、家禽和稻花鱼,开发苗绣织锦,发展苗寨旅游。

村民收入大幅度提高,生活环境显著改善,村容村貌焕然一新。

思考1. 说明十八洞村早期发展水平较低、贫困发生率高的原因。

位于山区,人均耕地少,以传统农业为主;交通信息闭塞,缺乏现代工业,产业结构单一,人均收入低;村民外出打工为生,劳动力流失。

思考2. 指出十八洞村在贫困条件下,脱贫致富的措施。

理清发展思路,多方探索,发展市场经济。

因地制宜,改善对外交通,发展特色产业。

调整产业结构,发展多种经营。

改善生活环境,发展特色旅游业。

发展特色产业。如种植猕猴桃、养殖家禽和稻花鱼;开发苗绣织锦;发展苗寨旅游。

课堂阅读P.14 十八洞村的变化

1.在区域发展的初级阶段,某一优势因素,比如矿产、能源、农副产品、地理区位等,往往成为地区经济成长的突破口,并由此形成支柱产业。

2. 2018年中央一号文件明确提出我国乡村振兴的目标和任务,指出产业兴旺是重点,生态宜居是关键,乡风文明是保障,治理有效是基础,生活富裕是根本。说一说以上五者之间的内在联系,以及对于乡村振兴的重要意义。

统筹推进农村的社会、生态、文化、政治、经济建设,建立健全城乡融合发展的体制机制和政策体系,加快推进农业农村现代化。

课堂活动P.14

… 湘教版2019选择性必修二 …

产业兴旺就是要紧紧围绕促进产业发展,引导和推动更多的资本、技术、人才等要素向农村流动,调动广大农民的积极性、创造性、形成现代农业产业体系,实现第一二三产业的融合发展,保持农业农村经济发展的旺盛活动。

生态宜居就是要加强农村资源环境保护,大力改善水、电、气、道路、住房、通信等基础设施,统筹山水林田湖草保护建设,保护好绿水青山和清新清净的田园风光。

治理有效就是要加强和创新农村社会治理,加强基层民主和法治建设,让社会正气得到弘扬、违法行为得到惩治,使农村更加和谐、安定有序。

生活富裕就是要让农民有持续稳定的收入来源,经济宽裕,衣食无忧,生活便利,共同富裕。

乡风文明就是促进农村文化教育、医疗卫生等事业的发展,推进移风易俗、文明进步,弘扬优良传统,使农民综合素质进一步提升、农村文明程度进一步提高。

活动探究:美国东北部工业化的发展阶段及问题

阅读教材P16美国东北部工业发展案例,完成相关任务。

(1)在美国地图上找出芝加哥、底特律、克利夫兰和布法罗,分析它们的地理区位特点。

位于美国东北部,五大湖沿岸地区

煤铁等矿产资源丰富

水陆交通便利

水源充足

地形广阔平坦

农业发达

人口密集

劳动力充足

市场广大

(2)美国东北部工业区的成长阶段和初级阶段相比,在产业结构和空间结构上发生了怎样的变化?导致这些变化的原因是什么?

产业结构的变化:趋于复杂化,出现机械、化学、纺织等工业部门。

空间结构的变化:工业区域不断扩大,涌现新工业中心和工业基地,形成由点到面的发展局面;交通建设加快,对外联系加强。

原因——区域经济的发展,尤其是工业化和城市化的发展和推进。

(3)美国东北部工业区在成长阶段出现了哪些问题?这些问题对人们的生产和生活方式会产生怎样的影响?

出现的问题:区域内资源逐渐短缺、环境污染严重、生态遭受一定破坏,导致人地关系不协调。

对生活生产产生的影响:环境污染严重、生态遭受一定破坏,影响人们生活质量;区域内资源短缺,需从外地输入大量资源,导致当地交通运输压力加重。

(4)有人说,如果一个区域的环境条件较差,即使这个区域拥有丰富的资源,还是难以实现良性发展。你是否同意这种观点?

同意。以牺牲环境效益作为代价获得的经济效益,必将随着环境的恶化而逐渐消失。区域的发展应注意把经济效益与环境效益紧密结合起来。

最具幸福感的中小城市——长沙县

湖南省长沙县位于长沙市区以东,原来是一个典型的农业县,乡村人口多,居民收入低,农业经济所占比重大。自20世纪90年代起,长沙县着力推进工业化和城镇化,以工程机械、汽车及零部件为代表的现代工业迅速崛起,位于该县的长沙经济技术开发区成为湖南工业产值最高、经济效益最好的开发区。长沙县为中部地区主要的工程机械、汽车、空调、盾构机制造基地。县城高楼林立,企业总部云集,高速路网四通八达,还修建了磁浮快线。2018年,全县地区生产总值超过1500亿元,人均生产总值达14.2万元,县域综合实力居全国第六位。长沙县连续两次被评为我国最具幸福感的中小城市。

活动2

2019湘教版

2019湘教版

(1)长沙县的发展经历了哪些阶段?

(2)在长沙县的发展壮大过程中,当地居民的生活发生了哪些变化?

(3)议一议,长沙县的发展壮大给我们哪些启迪?

【思考题】

2(1)长沙县的发展经历了哪些阶段?

从以传统农业为主的初级阶段到以工业化为主的成长阶段。

(2)在发展壮大过程中,当地居民的生产生活发生了哪些变化?

就业结构从第一产业转向第二、三产业为主;由乡村生活进入城市生活,生活方式发生改变;由低矮瓦房到高楼大厦,生活观念发生变化;居民收入水平迅速提高,消费能力增强;交通通达度增强,出行更加便利。

(3)议一议,长沙县的发展壮大给我们哪些启迪?

充分发挥本地优势,积极融入大城市的辐射圈,注重工业发展与环境保护相结合。

课堂活动P.16 最具幸福感的中小城市——长沙县

01区域的发展阶段

(二)以工业化为主体的成长阶段

区域经济发展水平:工业化、城镇化加速发展

区域产业结构:趋于复杂,第二产业比重上升(占比最高)、第三产业加速发展

对外开放程度:逐步提高

交通运输:建设显著加快

城镇化特点:中心城市率先发展,辐射能力大为增强

人地关系:明显不协调,不平衡的加速发展阶段

物质、能量的输入、输出大幅度增加

由点到面发展

产业结构空间结构渐趋复杂

个别经济增长点或个别城镇

环境受到明显破坏

资源不断消耗

城市化

工业化

工业化阶段区域发展特征

人地关系呈现不协调

转型

原 因

措 施

优势丧失:资源、土地、劳动力

出现问题:竞争力下降、失业率高、高污染、人口减少

新型工业化:信息化+工业化,科技含量高,经济效益好,能耗低,污染少,人力资源优势得到发挥。

以结构优化和整体提升为主体的转型阶段

阅读

东北老工业基地振兴

思考以下问题:

1.东三省为何成为新中国工业的摇篮?

2.东北老工业基地面临的问题以及对应措施?

有利条件

煤、铁、石油、森林等自然资源丰富

海陆交通便利

工业基础雄厚

农业发展潜力大。

2.东北老工业基地面临的问题?

经济体制落后,生产结构单一

民营经济发展欠佳

矿产资源枯竭(大庆),生产设备老化,技术工艺滞后,竞争力下降,就业矛盾突出

环境污染严重,经济发展步伐相对缓慢,与沿海发达地区的差距逐渐扩大

人才外流

3.东北老工业基地对应措施?

改变原有的计划经济体制,加快市场经济体制的建设。

调整产业结构,全面改造和提升加工制造业。

优化环境,努力扩大对外开放,积极投身于国际市场。

国家在政策和资金上也要给予较大的支持。

01区域的发展阶段

(三)以结构优化和整体提升为主体的转型阶段

区域经济发展水平:经济增长缓慢甚至停滞

区域产业结构:工业高速发展到后期,第二产业占比较高

对外开放程度:较高

交通运输:交通便利

城镇化特点:城镇化带来了环境问题严重

人地关系:区域经济呈现萎缩、衰败状态

区域发展出现问题的反思上升阶段,仍属于工业化阶段

阅 读

2019湘教版

2019湘教版

深圳转型提升的方向有哪些?这些方向为什么能整体提升当地经济?

【思考题】

拓展:了解深圳的转型提升

“三来一补”

劳动密集型产业

生物工程、互联网、新能源、新材料、文化创意、信息技术、节能环保

信息化、生态化、智能化、循环化

01区域的发展阶段

(四)以创新驱动为主的高效益综合发展阶段

区域经济发展水平:水平高,人均国内(地区)生产总值高

区域产业结构:第三产业比重超过第二产业,第二产业以资金密集型和技术密集型工业为主

对外开放程度:大幅度增强

交通运输:现代化交通运输,信息商务网络逐步形成

城镇化特点:水平高,区域内部差异小

人地关系:高水平的均衡状态

拓展:了解中国制造2025

改变以往拼资源、拼环境的粗放型发展方式,降低资源、能源的消耗、减少污染物的排放,借此改善生态环境;

以创新驱动发展,多发展一些科技含量高、附加价值高的部门,增强我国企业和产品的市场竞争力,借此提升整体发展素质;

倡导绿色制造、循环经济和低碳经济,促进区域经济社会的可持续发展,借此提升我国对全球可持续发展的贡献率。

意义

Significance

通过“互联网+”实现信息化和自动化,加快智能制造的发展

中国制造2025

1.中国要提出中国制造2025的背景是什么?

2.中国智造的意义有哪些?

国际社会高度关注制造业的提升;中国制造规模大,但整体较粗放,能源消耗大,环境污染大:为了实现中国智造转型的跨越。

改变以往拼资源、拼环境的粗放型发展方式,降低资源、能源的消耗,减少污染物的排放,借此改善生态环境;

以创新驱动发展,多发展一些科技含量高,附加值高的部门,增强我国企业和产品的市场竞争力,借此提升整体发展素质;

倡导绿色制造、循环经济和低碳经济,促进区域经济社会的可持续发展,借此提升我国对全球可持续发展的贡献率。

综合分析区域发展的方法

活动:根据各类经济指标判断区域所处的发展阶段

读教材P20表格,判断A、B、C、D四个地区分别处于哪个发展阶段?说明理由。

A地区以创新驱动为主的高效益综合发展阶段;

B、C、D三个地区均处于以结构优化和整体提升为主体的转型阶段。

地区 地区生产 总值/亿元 三次产业产值比重/% 人均地区

生产总值/元

第一产业 第二产业 第三产业 A 30633 0.4 30.5 69.1 126634

B 13541 15.0 40.1 44.9 37956

C 89705 4.0 42.4 53.6 80932

D 3444 7.3 45.9 46.8 50765

判断理由:三次产业产值比重变化与人均地区生产总值的变化

第一产业比重越低,第三产业比重越高,人均地区生产总值越高,则发展阶段越高级。

活动:根据各类经济指标判断区域所处的发展阶段

一般来说,工业发达国家的产业结构大体上经历了以下发展阶段:

①第一产业>第三产业>第二产业;

②第一产业>第二产业>第三产业;

③第二产业>第一产业>第三产业;

④第二产业>第三产业>第一产业;

⑤第三产业>第二产业>第一产业。

随着经济的发展,工业化和城市化成为经济增长的主要动力,第二产业在经济结构中占比越来越高,人口也逐渐由农村居民转化为城市居民;

(1)想一想,发达国家的产业结构为什么会

发生这样的变化?

第二产业发展到一定程度之后,第三产业逐渐超载第二产业成为区域经济发展的主要动力,第三产业在经济结构中所占的比重越来越高。

(1)想一想,发达国家的产业结构为什么会发生这样的变化?

以传统农业为主的初级阶段,传统农业占有较大的比重,工业几乎没有,主要以农业为主附带部分服务业;

以传统农业为主的初级阶段,工业处于起步阶段,比重增加超过服务业,农业仍占最大比重;

以工业化为主的成长阶段,工业成为第一大产业;

以工业化为主的成长阶段,农业比重进一步下降,工业化促城市化和科技发展,第三产业兴起,成为全新的发展点,超过农业;

以结构优化和整体提升为主的转型阶段和以创新驱动为主的高效益综合发展阶段,工业发展到高峰,生产力过剩,工业无法消化大量的资源转到第三产业,第三产业超过工业成长为产业结构比重最大部分。

02

区域发展的差异性

01

区域发展阶段

03

坚持因地制宜,促进区域发展

区域间的差异有自然环境的差异与人文环境的差异。

区域人文环境的差异主要是区域发展的差异性,通过区域发展水平来区分。

自然环境

人文环境

通过区域发展水平来区分

判断发达国家、发展中国家

中国、 美国 、日本、 印度 、古巴、 丹麦 、尼泊尔、 英国、 瑞士、 埃塞俄比亚

地区生产总值

人均国民收入

三次产业构成

1.衡量区域发展水平的指标

发展中地区

发达地区

高收入地区

中等收入地区

低收入地区

2.区域发展水平的类型

常用指标

想一想:高收入国家就一定是发达国家?

预期寿命

教育程度

国内(地区)生产总值

3、人文发展指数(HDI)

常用指标

阅读教材P21“区域开发方式”材料,回答:

区域开发方式及开放程度的基本类型有哪些?其含义各是什么?

拓展:了解区域开放方式和开放程度

活动21:比较北方地区和南方地区的区域差异

秦岭—淮河线是我国一条重要的地理分界线

年降水量800毫米等降水量线

半湿润地区(北)与湿润地区(南)的分界线

一月份月平均气温0℃等温线经过地区

我国北方地区和南方地区的分界线

温带季风气候(北)与亚热带季风气候(南)的分界线

温带落叶阔叶林带(北)与亚热带常绿阔叶林带(南)的分界线

暖温带(北)与亚热带(南)的分界线

小麦主产区(北方旱作农业)与水稻主产区(南方水田农业)的分界线

黄河水系与长江水系的分水岭

棕壤(北)和红、黄壤(南)的分界线

亚热带水果柑橘生长的北限

项目 北方地区 南方地区

自然条件差异 地形 以平原和高原为主 山地、丘陵、平原、盆地、高原均有分布

气候 温带季风气候

植被 常绿阔叶林及热带雨林

土壤 红壤、砖红壤

社会经济条件差异 农业生产 以旱作为主,小麦、玉米生产占据突出地位

工业生产

交通运输

产业结构

对外联系

活动1:比较北方地区和南方地区的区域差异

项目 北方地区 南方地区

自然条件差异 地形 以平原和高原为主 山地、丘陵、平原、盆地、高原均有分布

气候 温带季风气候

植被 常绿阔叶林及热带雨林

土壤 红壤、砖红壤

社会经济条件差异 农业生产 以旱作为主,小麦、玉米生产占据突出地位

工业生产

交通运输

产业结构

对外联系

亚热带季风气候及热带季风气候

温带落叶阔叶林

黑土、棕壤、褐土

以水田为主,水稻种植面积广

以重工业为主

以轻工业和综合型工业基地为主

铁路、公路交通发达

铁路、公路、水运交通发达

产业结构合理

对外开放程度较低

积极对外开放,外向型经济发展快

产业结构不合理,重工业比重大

2.在省级行政区域内部,也存在着明显的区域发展差异。

(1)分析湖南省城乡人口结构、产业结构及城市空间分布变化的原因。

随着工业化发展,产业结构调整,大量人口迁往城市,城市人口比重上升,城市数量增多、规模扩大、级别明显提升,形成城市群。

课堂活动P.23

2.在省级行政区域内部,也存在着明显的区域发展差异。

(1)分析湖南省城乡人口结构、产业结构及城市空间分布变化的原因。

(2)议一议,导致上述变化的主要动力有哪些?

城市化、工业化、科技创新

课堂活动P.23

乡村人口比重明显下降,城市人口比重增加。产业结构由第一、二产业为主,逐渐转变为第二、三产业为主,占比最大的由第一产业逐渐转变为第三产业。城市级别明显提升,城市空间分布向东部聚拢,形成了城市群。

03坚持因地制宜,促进区域发展

区域自然地理环境 (必修1、选择性必修1):地理位置、气候、河流、地形、土壤、生物等。

区域人文地理环境 (必修2):人口、乡村和城镇、农业、工业、服务业、交通。

特定的 地理环境条件

区域发展

因地制宜,扬长补短,推行适宜的发展战略与对策措施。

活动23:因地制宜发展第三产业

瑞士国土面积狭小,高山雪峰林立,冬季寒冷漫长,矿产资源匮乏。但这样一个号称“欧洲屋脊”、自然条件并不优越的国家,无论总体发展水平,还是人均国民收入,都位居世界前列。究其原因,在于瑞士依托自身的区位条件、历史文化和秀美景观,大力发展金融、钟表制造、旅游、会展等产业,构建了高品质的产业体系。

思考:瑞士如何因地制宜,促进区域的发展,最终构建了高品质的产业体系。

发挥历史文化、钟表制造的优势,发展钟表文化产业;

发挥湖光山色、旅游景观多样优势,发展特色旅游业;

发挥中立国优势,发展国际会展、国际组织总部产业;

发挥农产品生产技术优势,发展奶酪、巧克力、速溶咖啡产业。

探究24:美国农业生产地区专门化

在农业生产方面,美国根据不同地区的自然和社会经济条件的特点,以及农业生产的客观要求,对种植业和畜牧业进行合理布局,因地制宜,实行农业生产地区专门化,取得最大的经济效益,根据课本材料,完成下列任务。

美国农业高度发达,机械化程度高,农业从业人口仅约占2%,用2%的农业人口养活了全美3亿多美国人,而且还是全球最大的农业出口国。美国现有农场220多万个,美国粮食产量约占世界总产量的16.5%,2011年财年农产品出口总额为1374亿美元,2011年农业产值约占国内生产总值的1.2%。与之形成鲜明对比的是我国,人口近14亿,农业从业人口有3亿多人,每年要进口大量粮食。这是为什么呢?

美国乳畜带主要分布在美国东北部和沿五大湖各州。乳畜带纬度位置偏北,气候湿冷,无霜期短,土地较贫瘠,不适宜种植谷物,但有利于多汁牧草的生长。这里接近美国东北部工业区,拥有巨大的牛奶和乳制品消费市场。

美国小麦带位于美国中部和北部地区。这里地势低平,土壤肥沃,属温带大陆性气候。因降水量较少,比较适宜种植小麦。北部由于冬季较长,以种植春小麦为主;中部以种植冬小麦为主。小麦带生产的小麦,质量优良,大部分用作出口。

美国玉米带位于乳畜带以南的地区。玉米是喜温、喜光、喜湿的作物。由于植株高大,叶的表面积也大,蒸腾量高,因此生长期需水量很大。这些地区地势平坦,土质肥沃,无霜期为160~200天,年降水量为500~600毫米,自然条件十分利于玉米的生长。

(1)读图指出美国的乳畜带、小麦带、玉米带和棉花带分布的大体范围。

乳畜带分布于美国东北部,五大湖沿岸地区;

小麦带分布于中部平原(冬小麦)和北部平原(春小麦);

玉米带分布于中部平原,乳畜带以南;

棉花带分布于美国东南部。

(2)分析美国的自然条件(光照、温度、降水、土壤等)对美国农业生产地区专门化形成与分布的影响。

美国东北部气候湿冷,土地较贫瘠,生长多汁牧草,发展乳畜业。

美国中部和北部地区,地势低平,土壤肥沃,温带大陆性气候,降水量较少,光照强,夏季热量充足,分布小麦带。

乳畜带以南地区,地势平坦,土质肥沃,年降水量较多,分布玉米带。

议一议,美国农业生产地区专门化的形成,对美国社会经济发展起到哪些积极的作用?

美国农业生产地区专门化,便于把一定的农业部门和农作物集中在条件适宜的地区,充分而有效地利用资源和发挥地区优势,挖掘增产潜力;

便于扩大农产品的商品生产,保证国家对某些农产品日益增长的需要。

便于集中使用农业机械和技术装备,加速实现农业机械化,提高土地生产率、农业劳动生产率和农产品商品率,取得更大的经济效益;

欢迎来到海南岛

3、海南岛面积约3.4万平方千米,是我国第二大岛。海南岛海域宽阔,岸线漫长,海湾和海岛众多,海洋生物资源丰富,海洋旅游资源独特,近岸海域海水清洁,海洋生态环境质量优良。海南岛四周低平,中间高耸,以五指山、鹦哥岭为核心,向外围逐渐降低。山地、丘陵、平原构成环形层状地貌,梯级结构明显。海岸岛矿产资源丰富,以铁、水晶、钛、独居石等为多。莺歌海盛产海盐,是我国南方最大的盐场。海南岛是我国最大的热带作物产区,盛产橡胶、咖啡、可可、椰子、槟榔、胡椒等。目前,海南岛已成为我国新兴的热带旅游基地。

2009年12月底,国务院出台了《关于推进海南国际旅游岛建设发展的若干意见》,力图将海南岛建成世界一流的海岛休闲度假旅游胜地,使之成为开放之岛、绿色之岛、文明之岛、和谐之岛。2018年4月,国家决定支撑海南全岛建立自由贸易试验区。

海南岛

(1)说出海南岛的地形和气候特征。

地形以山地丘陵为主,平原主要分布在沿海地区,中间高,四周低;

热带季风气候,全年高温,分旱雨两季。

(2)为什么海南岛能成为我国主要的

热带作物生产基地?

1、海南岛纬度较低,全部位于热带,

水热充足,适宜热带作物生长。

2、我国位于热带地区范围较小。

海南岛

(3)归纳海南岛建设国际旅游岛的优势条件。

拥有优质、丰富的热带海岛旅游资源;独特的少数民族文化;

地理位置优越,交通便利;基础设施完备,接待能力强;国家政策支持。

… 湘教版2019选择性必修二 …

1.中国旅游业改革创新的试验区

充分发挥海南的经济特区优势,积极探索,先行试验,发挥市场配置资源的基础性作用,加快体制机制创新,推动海南旅游业及相关现代服务业在改革开放和科学发展方面走在全国前列。

2.世界一流的海岛休闲度假旅游目的地

充分发挥海南的区位和资源优势,按照国际通行的旅游服务标准,推进旅游要素转型升级,进一步完善旅游基础设施和服务设施,开发特色旅游产品,规范旅游市场秩序,全面提升海南旅游管理和服务水平。

3.全国生态文明建设示范区

坚持生态立省、环境优先,在保护中发展,在发展中保护,推进资源节约型和环境友好型社会建设,探索人与自然和谐相处的文明发展之路,使海南成为全国人民的四季花园。

拓展:海南岛建设国际旅游岛的战略定位

海南岛国际旅游岛建设

区域发展阶段 以传统农业为主体的发展阶段 以工业化为主体的成长阶段 以结构优化和整体提升为主体的转型阶段 以创新驱动为主的高效益综合发展阶段

区域经济发展水平

区域产业结构

区域空间结构

对外联系

对外开放

区域内部差异

人地关系

较低

农业经济为主体

工业化起步(劳动、资源密集型)

交通运输线稀疏

较低

小,低水平的均衡状态

对环境影响小

加速发展

缺乏高水平中心城市

工业比重上升

第三产业加速发展

劳动力转向二三产业

出现大中城市和工业基地、内部集聚作用加强

加快

提高

区域内部差异增大

人地关系不协调

经济增长缓慢

产业萎缩、产业层次偏低、人口减少

区域集聚效应减弱

区域集聚效应减弱

减弱

减弱

环境污染加剧、资源枯竭

经济、社会、生态可持续发展

以智能、信息、网络、创意为主的高科技产业和第三产业为主

区域集聚效应增强

交通运输网络化

增强

差异小、协同发展

人地协调发展