教科版(2024)六年级科学上册阶段性(期中)综合素养评价四(含答案解析)

文档属性

| 名称 | 教科版(2024)六年级科学上册阶段性(期中)综合素养评价四(含答案解析) |  | |

| 格式 | doc | ||

| 文件大小 | 1.2MB | ||

| 资源类型 | 试卷 | ||

| 版本资源 | 教科版(2017秋) | ||

| 科目 | 科学 | ||

| 更新时间 | 2024-10-15 18:05:46 | ||

图片预览

文档简介

中小学教育资源及组卷应用平台

六年级科学上册阶段性(期中)综合素养评价4(教科版)

一、填空题(每空2分,共22分)

1.自然界中的大多数生物体都是由_____________组成的。第一个发现它的人是英国科学家_____________。

2.法国物理学家傅科在巴黎先贤祠悬挂一枚摆锤,做了一次成功的摆动实验,证明地球在_____________,傅科摆由此而得名。

3.赤道上的人们“坐地日行八万里”与地球的_____________有关。

4.常温下,牛奶开封后如果没有及时喝完,一天之后会变酸。这是大量_____________繁殖的缘故。

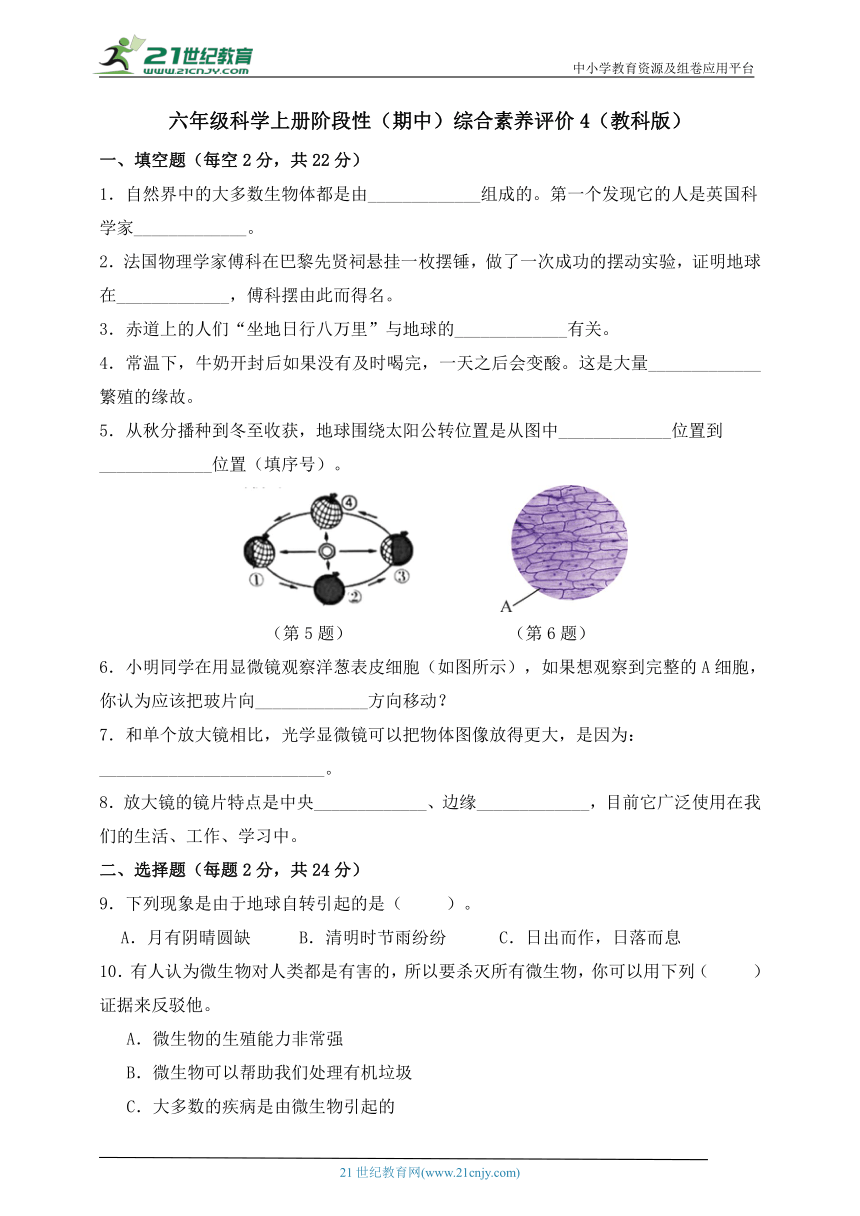

5.从秋分播种到冬至收获,地球围绕太阳公转位置是从图中_____________位置到_____________位置(填序号)。

(第5题) (第6题)

6.小明同学在用显微镜观察洋葱表皮细胞(如图所示),如果想观察到完整的A细胞,你认为应该把玻片向_____________方向移动?

7.和单个放大镜相比,光学显微镜可以把物体图像放得更大,是因为:__________________________。

8.放大镜的镜片特点是中央_____________、边缘_____________,目前它广泛使用在我们的生活、工作、学习中。

二、选择题(每题2分,共24分)

9.下列现象是由于地球自转引起的是( )。

A.月有阴晴圆缺 B.清明时节雨纷纷 C.日出而作,日落而息

10.有人认为微生物对人类都是有害的,所以要杀灭所有微生物,你可以用下列( )证据来反驳他。

A.微生物的生殖能力非常强

B.微生物可以帮助我们处理有机垃圾

C.大多数的疾病是由微生物引起的

11.小科用干稻草放入水中制成培养液(如图),甲杯中的液体最好选用( )。

A.矿泉水

B.自来水

C.池塘水

12.世界上首个在显微镜下发现微生物的人是( )。

A.罗伯特胡克 B.列文虎克 C.简·施旺麦丹

13.利用两个放大镜制作一个简易显微镜,正确的制作过程是( )。

①将调整好距离的两个放大镜固定; ②准备两个放大镜;

③找到物体最清晰的图像; ④调整两个放大镜间的距离。

A.②①③④ B.②④①③ C.②④③①

14.地球围绕太阳公转一周的时间是( )。

A.24小时 B.一年 C.一个月

15.使用自制圭表测量,发现正午“表”在“圭”的影子是倾斜的,可能的原因是( )。

A.“表”没有竖直在“圭”上

B.正午的影子是倾斜的

C.“圭表”朝南北方向放置

16.当北京迎来黎明时,下列城市中有可能还处于黑夜的是( )。

A.乌鲁木齐 B.杭州 C.上海

17.下列物品中,没有放大图像功能的是( )。

A.近视镜 B.老花镜 C.一滴水滴

18.细胞是生命的基本单位。最早发现并提出“细胞”这个名称的科学家是( )。

A.列文虎克 B.罗伯特·胡克 C.简·施旺麦丹

19.小可家的小猫最近开始换毛了,不但颜色变深了,而且变厚了,这是因为( )。

A.小猫的饮食发生了变化

B.小猫病了

C.小猫为了适应季节变化做出的改变

20.最早提出地球自转的科学家是( )。

A.哥白尼 B.托勒密 C.牛顿

三、判断题(每题1分,共12分)

21.昼夜变化对动植物的行为没有影响。( )

22.猫头鹰昼伏夜出、大雁南飞都是地球公转引起的。( )

23.不同的季节,正午时学校旗杆在太阳底下的影子长短及方向一般不变。( )

24.波兰天文学家哥白尼提出了“日心说”,认为太阳是宇宙的中心。( )

25.我们每天看到日月星辰东升西落,这说明地球的自转方向是自东向西。( )

26.地球由外到内的结构是:地壳→地核→地幔。( )

27.霉变的食物会危害我们的健康,有些微生物会引起霉变,所以微生物都有害。( )

28.有些微生物能提供食物或帮助人类生产食物。( )

29.实验中盖盖玻片时,应该轻轻地倾斜着盖到载玻片上面,注意不要有气泡。( )

30.简易显微镜中,两个镜片的组合方式是左右平行。( )

31.凸透镜的直径越大,放大倍数越大。( )

32.自然界的大多数生物体是多细胞组成,但草履虫、喇叭虫等是单细胞生物。( )

四、连线题(6分)

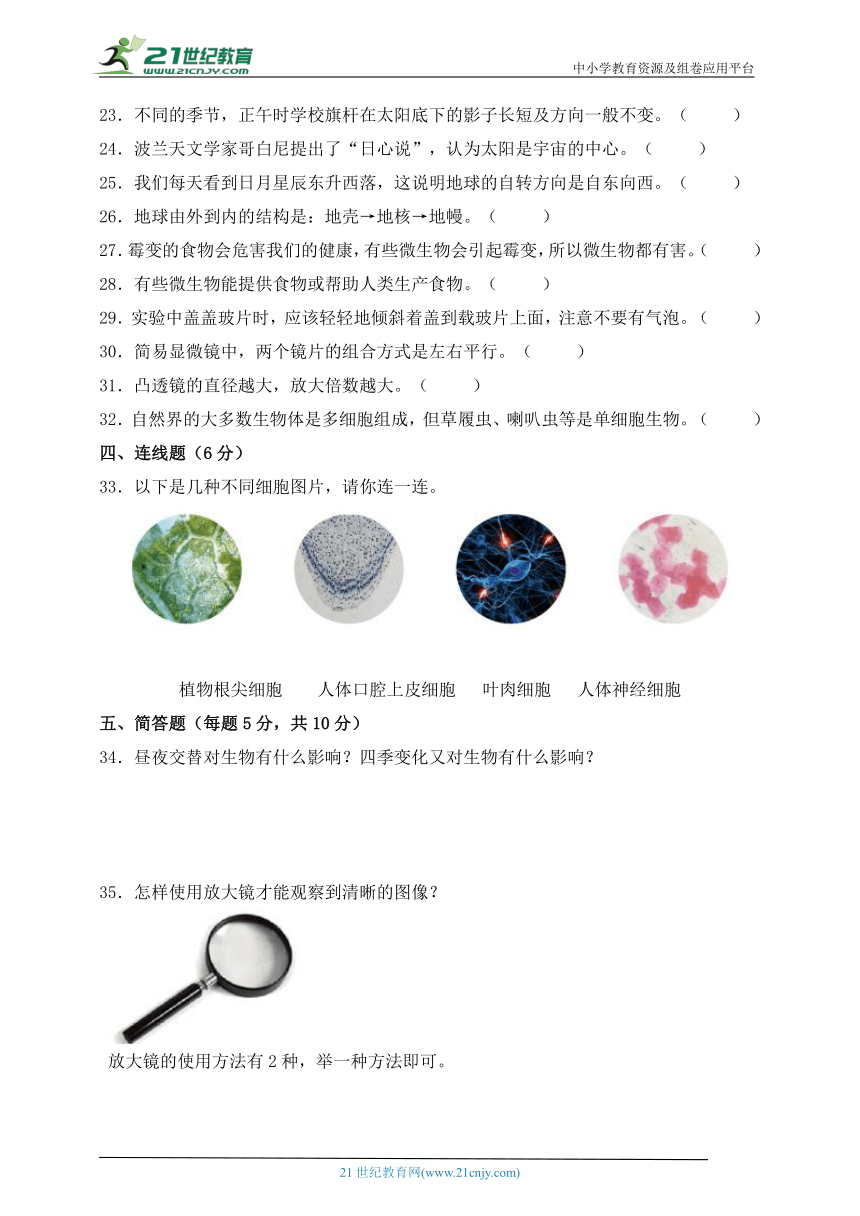

33.以下是几种不同细胞图片,请你连一连。

植物根尖细胞 人体口腔上皮细胞 叶肉细胞 人体神经细胞

五、简答题(每题5分,共10分)

34.昼夜交替对生物有什么影响?四季变化又对生物有什么影响?

35.怎样使用放大镜才能观察到清晰的图像?

放大镜的使用方法有2种,举一种方法即可。

六、实验题(每题6分,共12分)

36.某实验小组要进行“观察洋葱表皮细胞”的实验,请回答下列问题:

(1)在实验前,他们应选择洋葱的( )进行切片。

A.内表皮 B.外表皮

(2)使用显微镜时, 典典看到视野内有一个黑点, 他通过移动标本、更换物镜、调节反光镜三种方法, 发现小黑点依旧存在且位置不变, 那么小黑点可能在_____________上。

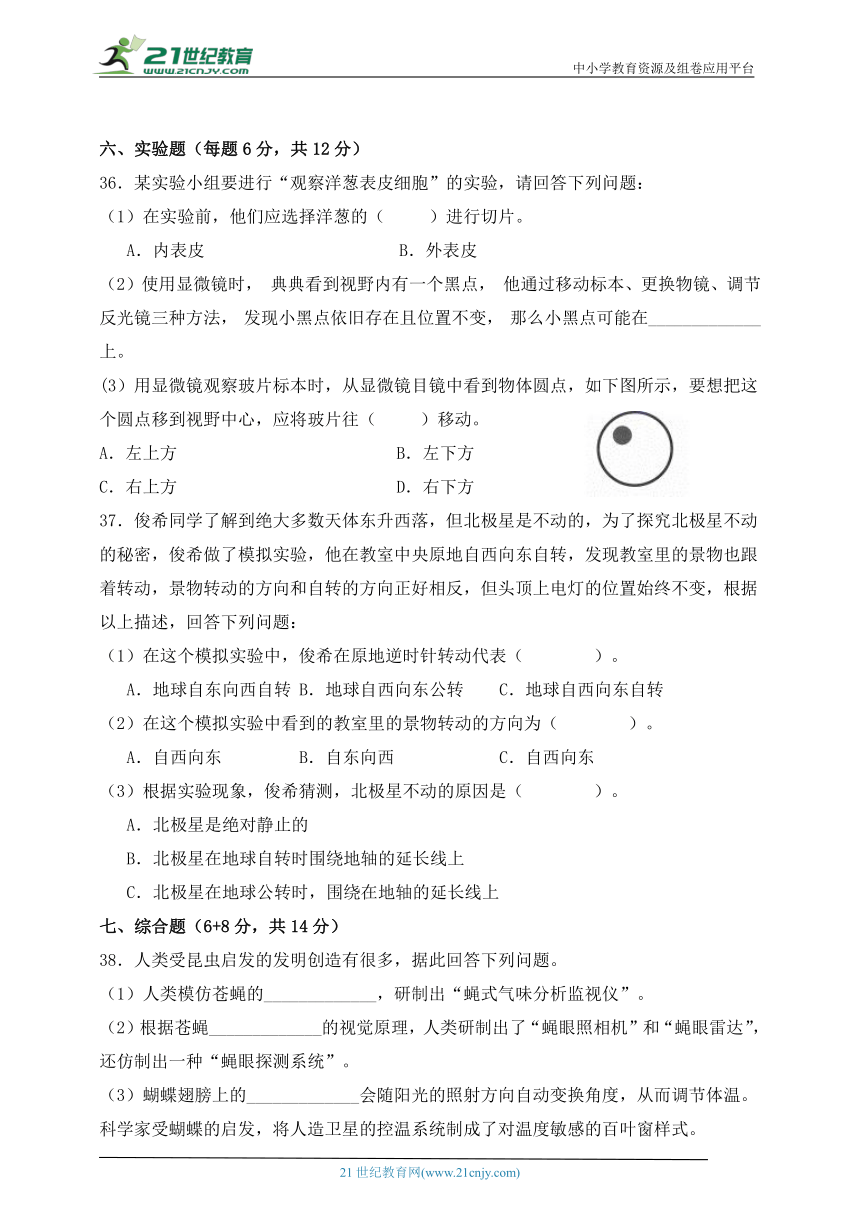

(3)用显微镜观察玻片标本时,从显微镜目镜中看到物体圆点,如下图所示,要想把这个圆点移到视野中心,应将玻片往( )移动。

A.左上方 B.左下方

C.右上方 D.右下方

37.俊希同学了解到绝大多数天体东升西落,但北极星是不动的,为了探究北极星不动的秘密,俊希做了模拟实验,他在教室中央原地自西向东自转,发现教室里的景物也跟着转动,景物转动的方向和自转的方向正好相反,但头顶上电灯的位置始终不变,根据以上描述,回答下列问题:

(1)在这个模拟实验中,俊希在原地逆时针转动代表( )。

A.地球自东向西自转 B.地球自西向东公转 C.地球自西向东自转

(2)在这个模拟实验中看到的教室里的景物转动的方向为( )。

A.自西向东 B.自东向西 C.自西向东

(3)根据实验现象,俊希猜测,北极星不动的原因是( )。

A.北极星是绝对静止的

B.北极星在地球自转时围绕地轴的延长线上

C.北极星在地球公转时,围绕在地轴的延长线上

七、综合题(6+8分,共14分)

38.人类受昆虫启发的发明创造有很多,据此回答下列问题。

(1)人类模仿苍蝇的_____________,研制出“蝇式气味分析监视仪”。

(2)根据苍蝇_____________的视觉原理,人类研制出了“蝇眼照相机”和“蝇眼雷达”,还仿制出一种“蝇眼探测系统”。

(3)蝴蝶翅膀上的_____________会随阳光的照射方向自动变换角度,从而调节体温。科学家受蝴蝶的启发,将人造卫星的控温系统制成了对温度敏感的百叶窗样式。

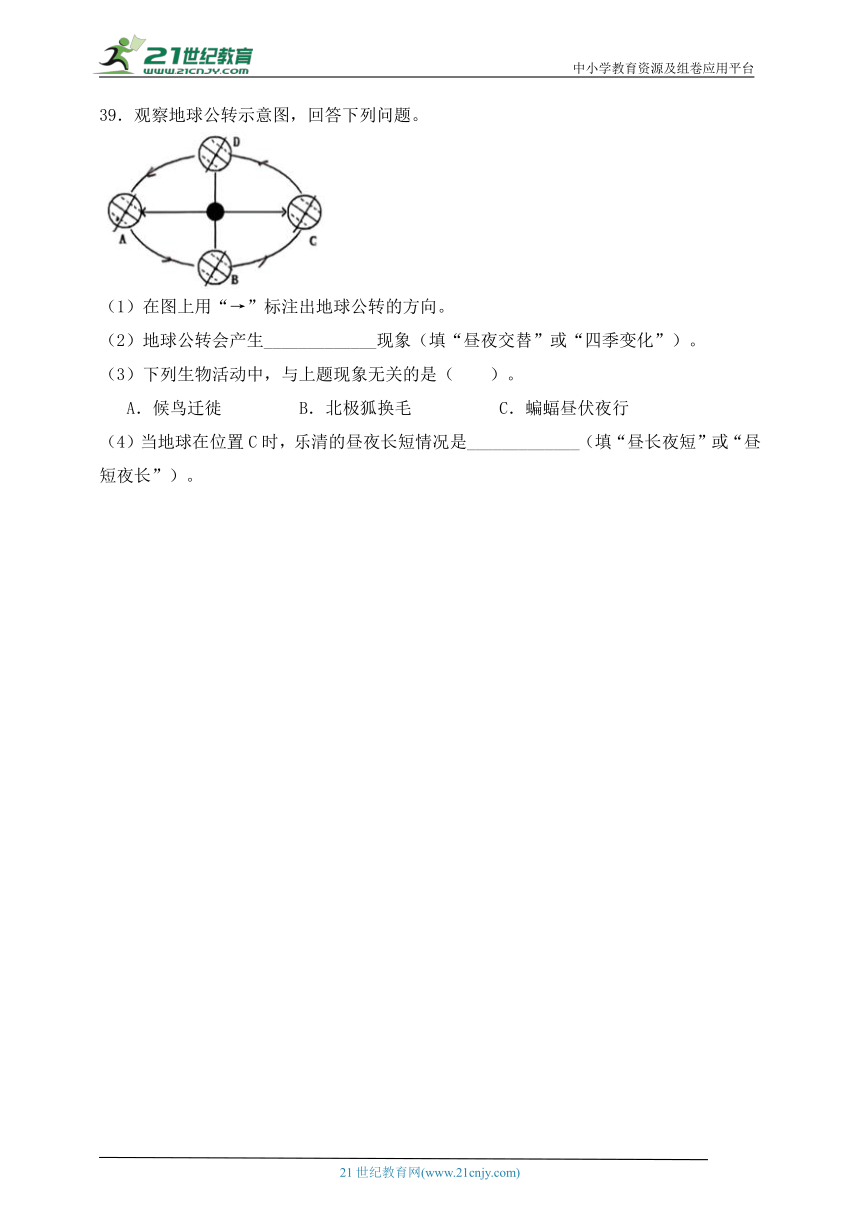

39.观察地球公转示意图,回答下列问题。

(1)在图上用“→”标注出地球公转的方向。

(2)地球公转会产生_____________现象(填“昼夜交替”或“四季变化”)。

(3)下列生物活动中,与上题现象无关的是( )。

A.候鸟迁徙 B.北极狐换毛 C.蝙蝠昼伏夜行

(4)当地球在位置C时,乐清的昼夜长短情况是_____________(填“昼长夜短”或“昼短夜长”)。

参考答案:

1.细胞 罗伯特 胡克

【解析】细胞是生物体的基本组成单位,生物细胞多种多样。17世纪,英国物理学家罗伯特 胡克研制出能够放大140倍的光学显微镜并用它来观察软木薄片,发现了细胞。

2.自转

【解析】法国物理学家傅科于1851年做了一次成功的摆动实验,这个实验源于傅科发现的安装在可旋转圆底盘上的摆,在摆动后匀速缓缓转动底盘,摆动方向保持不变的现象,从而有力地证明了地球的自转。

3.自转

【解析】“坐地日行八万里,巡天遥看一千河”是毛泽东诗词中的一句话,说的是地球的自转运动。地球上最长的纬线是赤道,周长大约是四万千米,人坐在赤道附近不动,随着地球的自转运动,一日就运行八万里。

4.细菌

【解析】常温下,牛奶开封后如果没有及时喝完,一天之后会变酸,说明牛奶已经被微生物污染了,通常已经变质,牛奶中滋生了大量的细菌,导致牛奶腐败变质。这个时候继续食用的话容易导致食源性疾病。

5.② ③

【解析】读图可知,根据地球公转运动与太阳直射点的移动规律,地球公转到图中的①位置时,为北半球的夏至;地球公转到图中的②位置时,为北半球的秋分;地球公转到图中的③位置时,为北半球的冬至;地球公转到图中的④位置时,为北半球的春分。因此,从秋分播种到冬至收获,地球围绕太阳公转位置是从图中②位置到③位置。

6.左下方

【解析】显微镜成倒立的像,标本的移动方向,与视野中的像移动方向相反。通过观察发现,视野中的A细胞位于整个视野的左下方,所以要想让A细胞位于视野的正中央,便于完整观察,就应该让玻片标本向左下方移动,A细胞就会移向视野中央。

7.多个凸透镜组合起来,可以明显提高放大倍数;光学显微镜的放大倍数是物镜和目镜放大倍数的乘积。

【解析】凸透镜是一种常见的透镜,中间厚、边缘薄,至少有一个表面制成球面,亦可两面都制成球面,起到放大的作用。用两个凸透镜恰当地组合在一起观察物体,一个凸透镜把另一个凸透镜成的像进一步放大,看到的物体就更大了。光学显微镜的放大倍数是物镜和目镜放大倍数的乘积。

8.厚 薄

【解析】放大镜能把物体的图像放大,显现人的肉眼看不清的细微之处,使我们获得更多的信息。放大镜的镜片特点是中央厚、边缘薄,目前它广泛使用在我们的生活、工作、学习中。

9.C

【解析】地球自转和公转的方向都是自西向东的,自转绕地轴运动,公转绕太阳运动,自转的周期是一天,公转的周期是一年,地球公转产生的现象有季节的变化、昼夜长短的变化、五带的产生、正午太阳高度的变化等,地球的自转产生的现象有昼夜交替、太阳的东升西落、地方时的差异等。C符合题意;月有阴晴圆缺是月相变化,清明时节雨纷纷是天气现象,与地球自转无关。

10.B

【解析】微生物对人类不都是有害的,有些微生物能为我们提供食物或帮助我们生产食物,我们周围的垃圾和污水的处理也要靠微生物,如果没有微生物,地球将变成为垃圾的世界,B符合题意。

11.C

【解析】培养液是供微生物、植物和动物组织生长和维持用的人工配制的养料,一般都含有碳水化合物、含氮物质、无机盐(包括微量元素)以及维生素和水等。微小生物与常见生物一样,生长需要营养和适宜的温度等条件。为了让微生物繁殖得更快,甲杯中的液体最好选用池塘水。因为池塘水中含有较多的微生物。

12.B

【解析】科学家的智慧以及劳动人民的实践,推动着科学技术的发展。荷兰生物学家列文虎克制成世界上最早的可放大近300倍的显微镜,发现了微生物,是世界上首次在显微镜下发现微生物的人。

13.C

【解析】在17世纪,人们发现把两个凸透镜组合起来明显提高了放大能力。用两个放大镜制作一个简易显微镜,正确的制作过程是准备两个放大镜,调整两个放大镜之间的距离;找到物体最清晰的图案;将调整好距离的两个放大镜固定。所以利用两个放大镜制作一个简易显微镜,正确的制作过程是②④③①。

14.B

【解析】地球绕着地轴不停地旋转叫地球的自转,自转一周是一天;地球自转的方向为自西向东,地球自转产生的地理现象是昼夜交替、日月星辰的东升西落和时间差异。地球绕着太阳不停地旋转叫地球的公转,公转一周是一年,地球公转的方向是自西向东;地球公转产生的地理现象有昼夜长短的变化、四季的变化、太阳直射点的变化、地球上五带的划分等。

15.A

【解析】圭表由“圭”和“表”两个部件组成:垂直于地面的直杆叫“表”,水平放置于地面上刻有刻度的标尺叫“圭”。圭表需正南正北放置,表向南,圭在北。使用时,利用“圭”测量“表”的影长。正午时太阳运行到最高点,“圭”上就出现了“表”的影子。由于正午时太阳高度会随四季周期性变化,圭表上的影子长度也会发生周期性变化。正午“表”在“圭”的影子是倾斜的,可能的原因是“表”没有竖直在“圭”上。

16.A

【解析】地球的自转方向是自西向东,决定了不同地区迎来黎明的时间不同。在昼夜交替的过程中,越是靠东边的城市,越先迎来黎明。哈尔滨、上海、杭州都在北京的东边,比北京先迎来黎明;而乌鲁木齐位于北京的西边,所以当北京迎来黎明时,乌鲁木齐可能还处于黑夜。

17.A

【解析】凸透镜具有放大功能,老花镜是凸透镜做的,具有放大功能;一滴水滴、装满水的圆形玻璃鱼缸都类似于凸透镜,具有放大功能。近视眼镜是凹透镜,不具有放大功能。

18.A

【解析】英国科学家罗伯特 虎克在力学、光学、天文学等多方面都有重大成就,生物学等方面也有贡献。列文虎克他用自制的复合显微镜,并用它来观察软木薄片,看到了软木薄片是由许许多多的“小房间”组成的,他把这些小房间叫做细胞,细胞一词即由他命名,至今仍被使用,所以A符合题意。

19.C

【解析】猫的换毛周期通常与季节变化有关,它们会根据季节调整自己的毛发以适应不同的气候条件。在冬季,猫会长出更厚的毛发来保持体温;而在夏季,则可能会换上较薄的毛发以便散热。这种换毛行为是猫的自然生理反应,与饮食变化或生病关系不大。因此,最合理的解释是小猫为了适应季节变化而做出的改变。

20.A

【解析】最早提出地球自转的天文学家是波兰天文学家哥白尼。哥白尼提出了日心说,提出地球自转,并在临终前出版了他的不朽名著《天体运行论》。他认为太阳处于宇宙中心,而且是静止不动的,地球自转并且围绕太阳公转。故A符合题意。

21.×

【解析】太阳是万物之源,没有太阳植物就不可能生长,就没有氧气,动物不能呼吸,吃不到食物。昼夜变化让动物产生了昼伏夜出或夜伏昼出的生物钟规律,昼夜变化对植物生长产生影响,主要是日照长短、温度变化对植物生长的影响,使植物的生长呈现有规律性的生长。

故题干说法错误。

22.×

【解析】地球是一个不发光且不透明的球体,同一瞬间阳光只能照亮半个地球,被阳光照亮的半个地球是白昼,没有被阳光照亮的半个地球是黑夜,昼夜交替现象是地球自转形成的。猫头鹰昼伏夜出是因为地球自转有了昼夜交替,地球公转会引起四季变化使大雁南飞。

23.×

【解析】一年中物体影子的长短变化是由于太阳公转导致正午太阳高度角不同,夏至时北半球正午太阳高度角大,影子最短;而在冬至时正午太阳高度角小,影子最长;春分、秋分日影适中。正午的日影长度变化规律是从夏到冬,逐渐变长;从冬到夏,逐渐变短。所以不同的季节,正午时学校旗杆在太阳底下的影子长短是会变化的;方向不变,每天都是西→北→东。

24.√

【解析】波兰天文学家哥白尼通过长期的观察和研究,提出了日心说宇宙模型。他认为太阳是宇宙的中心,地球和其他行星都绕着太阳旋转,月球是地球的一颗卫星,它绕着地球旋转,依据“日心说”可以解释更多的天文现象,并首次推算出了宇宙的尺度。

25.×

【解析】地球自转是地球绕地轴自西向东转动的运动方式,其周期为一天.我们每天经历的昼夜更替,看到日月星辰的东升西落,主要是由于地球自转运动所产生的地理现象。物体的运动是相对的,地球的自转方向是自西向东。

26.√

【解析】地球是一个非均质体,内部具有分层结构,各层物质的成分、密度、温度各不相同。地球的结构从外到内:地壳、地幔、地核。

27.×

【解析】有的细菌和病毒对人类的健康有害,如新冠病毒。大多数细菌、真菌等微生物对人类是有益的。微生物能帮助我们生产食物,酸奶、面包、酱油、馒头、白酒都是在微生物的帮助下产生的。

28.√

【解析】微生物对人类并非都是有害的,有些微生物能为我们提供食物或者帮助我们生产食物。如制作馒头的酵母菌、酿造白酒的酒曲、制作酸奶的乳酸菌等都是微生物。

29.√

【解析】在显微镜实验中,盖盖玻片时应轻轻地倾斜着盖到载玻片上,以避免气泡的产生。气泡会影响显微镜下的观察效果,因此需要小心操作。

30.×

【解析】凸透镜是一种常见的透镜,中间厚、边缘薄。在17世纪,人们发现把两个凸透镜组合起来明显提高了放大能力。这是因为一个凸透镜把另外一个凸透镜成的像进一步放大了,这就是早期的显微镜。简易显微镜中,两个镜片的组合方式是上下平行。

31.×

【解析】放大镜的放大倍数与凸度有关:凸度越大,放大倍数越大,视野越小;反之,凸度越小,放大倍数越小,视野越大。放大镜的放大倍数与直径无关。

32.√

【解析】自然界的大多数生物体都是由多细胞组成的,但也有一些生物,它们只有一个细胞,称为单细胞生物。比如草履虫、眼虫、衣藻、喇叭虫、变形虫、太阳虫、细菌等,就是一个细胞。除病毒外,绝大多数生物体都是由细胞组成的。故该说法正确。

33.

【解析】不同类型的细胞,形状、颜色、大小各不相同。根据对不同细胞的认知,人的血液红细胞呈两面凹的圆饼状形;人的口腔细胞呈椭圆形;植物的叶肉细胞内含有大量的叶绿体,像一个个小格子;人体神经细胞呈树突形状,似分叉众多的树枝;根尖细胞较大,根尖的最顶端像帽子套在上面;叶的表皮细胞排列比较紧密,没有叶绿体,起保护作用。

34.昼夜交替主要是白天和黑夜的变化。有些生物喜欢阳光,白天出没或生长;有些生物喜欢夜间活动或生长。比如蝴蝶喜欢在阳光下翩翩起舞,蝙蝠习惯夜间捕食。再比如牵牛花白天开花,晚上闭合,而昙花只在夜间开花。四季变化导致气温、降雨量、湿度等气候条件发生变化,这些变化直接影响生物的生存环境。四季变化导致气温、降雨量、湿度等气候条件发生变化,这些变化直接影响生物的生存环境。

【解析】昼夜交替和四季变化都是地球自然环境中的重要周期性变化,它们对生物有着深远的影响。有些生物喜欢阳光,白天出没或生长;有些生物喜欢夜间活动或生长。昼夜交替导致生物体内形成了生物钟,调节生物的日常活动,如睡眠、觅食、迁徙等。对于植物来说,昼夜交替直接影响光合作用的过程。在白天,植物通过光合作用合成有机物并储存能量;在夜间,光合作用停止,植物主要进行呼吸作用。

四季变化主要是春、夏、秋、冬的变化。不同季节,生物的生活规律和生长规律不同。许多动物会根据季节变化进行迁徙,以寻找适宜的气候和食物资源。例如,许多鸟类会从寒冷的地区迁徙到温暖的地方过冬。

35.第一种使用方法:观察对象不动,人眼和观察对象之间的距离不变,手持放大镜在物体和人眼之间来回移动,直至图像大而清楚。

【解析】放大镜又叫凸透镜,它是一种常见的透镜,中间厚、边缘薄,至少有一个表面制成球面,亦可两面都制成球面,起到放大的作用,是用来观察物体微小细节的简单目视光学器件。放大镜的放大倍数与镜片中央凸起有关,中央凸起越大,其放大物体图像的倍数就越大。倍数大的放大镜,看到的图像大,看到的范围小;倍数小的放大镜看到的图像小,看到的范围大。放大镜的第一种使用方法:让眼睛和报纸之间的距离不变,手持放大镜在物体和人眼之间来回移动,直至报纸上的字大而清晰。放大镜的第二种使用方法:把放大镜移至眼前,移动物体,直至报纸上的字大而清晰。

36.(1)A (2)目镜 (3)A

【分析】细胞是生命体组成的基本单位,目前已知的生物中除病毒不具有细胞结构外,其他生物均为细胞构成。生物细胞的形态多种多样,不同生物的细胞是不同的。洋葱表皮细胞呈长方形,细胞里有较大的液泡,洋葱表皮细胞中的小黑点是细胞核。

【解析】(1)制作洋葱表皮细胞临时装片的实验步骤简单地总结为:擦、滴、撕、展、盖、染。在实验前,他们应选择洋葱的内表皮进行切片。

(2)显微镜由目镜、镜筒、准焦螺旋、物镜、转换器、载物台、反光镜等组成,显微镜具有放大作用。使用显微镜时,典典看到视野内有一个黑点,他通过移动标本、更换物镜、调节反光镜三种方法, 发现小黑点依旧存在且位置不变, 那么小黑点可能在目镜上。

(3)显微镜成倒立的像,是旋转180度后得到的像,即上下相反、左右相反。所以在目镜中观察到物体图像在左上方,如果要将图像移到中央,应该把玻片向左上方移动。

37.(1)C (2)B (3)B

【分析】地球公转时,公转轨道是一个椭圆轨道,而且地轴倾斜的方向不变,北极点永远指向北极星附近,所以地轴总是倾斜指向北极星。地球是围绕着地轴进行转动的,因为夜晚看天空北极星是不动的,它在地轴的北部延长线上。

(1)地球是由西向东自转的。从北极方向看,地球自转方向是逆时针方向,所以冰冰站在原地逆时针转动代表地球由西向东自转。

(2)在这个模拟实验中,该同学看到的教室里的景物旋转的方向与原地逆时针转动的方向相反,为自东向西。

(3)北极星与其他天体一样,也在不断地运动之中,北极星在天空中位置看起来“不动”,主要原因是北极星在地球自转时围绕的地轴的延长线上。

38.(1)触角 (2)复眼 (3)鳞片

【分析】人类受大自然启发的发明:人类根据鲨鱼做出了飞机,根据蝙蝠做出了雷达。人类根据蜻蜓的翅膀发明了飞机,根据蝙蝠的嘴和耳朵发明雷达,根据鲸鱼的外形发明了轮船,根据青蛙的眼睛发明了“电子蛙眼”。

【小题1】人类模仿苍蝇的触角,研制出“蝇式气味分析监视仪”,将它安装在宇宙飞船的密封舱里,出现空气泄漏时就能立即发出警报。

【小题2】人类通过观察植物、动物的生活习性和生理结构发明创造了很多东西。根据苍蝇复眼的视觉原理,人类研制出了“蝇眼照相机”和“蝇 眼雷达”,还仿制出一种“蝇眼探测系统”。

【小题3】在放大镜下蝴蝶的翅膀上彩色的鳞片其实是扁平的细毛。科学家们受蝴蝶身上的鳞片会随阳光的照射方向自动变换角度而调度节体温的启发,将人造卫星的控温系统制成了叶片正反两面辐射、散热能力相差很大的百叶窗样式。

39.(1)

(2)四季变化 (3)C (4)A (5)昼短夜长

【分析】地球在太空中的运动有两种形式,一种是绕自己的地轴旋转,叫自转;另一种是沿着椭圆轨道绕着太阳旋转,叫公转。地球自转一周的时间是23小时56.4秒,公转一周的时间是365.25天。地球自转和公转的方向都是由西向东。方向都是逆时针。由于地球在公转过程中,它有一个不变的倾斜角度,太阳照射地球时,直射位置就会发生变化,造成同一地方温度有规律地交替变化,就形成了四季变化。

【解析】(1)地球自转和公转的方向都是由西向东。方向都是逆时针。

(2)由于地球在公转过程中,它有一个不变的倾斜角度,太阳照射地球时,直射位置就会发生变化,造成同一地方温度有规律地交替变化,就形成了四季变化。

(3)由于地球在公转过程中,它有一个不变的倾斜角度,太阳照射地球时,直射位置就会发生变化,造成同一地方温度有规律地交替变化,就形成了四季变化。候鸟迁徙、北极狐换毛与地球公转有关,蝙蝠昼伏夜行与地球公转无关。

故选C。

(4)当地球在位置C时,太阳直射南回归线,北半球昼短夜长,故乐清的昼夜长短情况是昼短夜长。

21世纪教育网 www.21cnjy.com 精品试卷·第 2 页 (共 2 页)

HYPERLINK "http://21世纪教育网(www.21cnjy.com)

" 21世纪教育网(www.21cnjy.com)

六年级科学上册阶段性(期中)综合素养评价4(教科版)

一、填空题(每空2分,共22分)

1.自然界中的大多数生物体都是由_____________组成的。第一个发现它的人是英国科学家_____________。

2.法国物理学家傅科在巴黎先贤祠悬挂一枚摆锤,做了一次成功的摆动实验,证明地球在_____________,傅科摆由此而得名。

3.赤道上的人们“坐地日行八万里”与地球的_____________有关。

4.常温下,牛奶开封后如果没有及时喝完,一天之后会变酸。这是大量_____________繁殖的缘故。

5.从秋分播种到冬至收获,地球围绕太阳公转位置是从图中_____________位置到_____________位置(填序号)。

(第5题) (第6题)

6.小明同学在用显微镜观察洋葱表皮细胞(如图所示),如果想观察到完整的A细胞,你认为应该把玻片向_____________方向移动?

7.和单个放大镜相比,光学显微镜可以把物体图像放得更大,是因为:__________________________。

8.放大镜的镜片特点是中央_____________、边缘_____________,目前它广泛使用在我们的生活、工作、学习中。

二、选择题(每题2分,共24分)

9.下列现象是由于地球自转引起的是( )。

A.月有阴晴圆缺 B.清明时节雨纷纷 C.日出而作,日落而息

10.有人认为微生物对人类都是有害的,所以要杀灭所有微生物,你可以用下列( )证据来反驳他。

A.微生物的生殖能力非常强

B.微生物可以帮助我们处理有机垃圾

C.大多数的疾病是由微生物引起的

11.小科用干稻草放入水中制成培养液(如图),甲杯中的液体最好选用( )。

A.矿泉水

B.自来水

C.池塘水

12.世界上首个在显微镜下发现微生物的人是( )。

A.罗伯特胡克 B.列文虎克 C.简·施旺麦丹

13.利用两个放大镜制作一个简易显微镜,正确的制作过程是( )。

①将调整好距离的两个放大镜固定; ②准备两个放大镜;

③找到物体最清晰的图像; ④调整两个放大镜间的距离。

A.②①③④ B.②④①③ C.②④③①

14.地球围绕太阳公转一周的时间是( )。

A.24小时 B.一年 C.一个月

15.使用自制圭表测量,发现正午“表”在“圭”的影子是倾斜的,可能的原因是( )。

A.“表”没有竖直在“圭”上

B.正午的影子是倾斜的

C.“圭表”朝南北方向放置

16.当北京迎来黎明时,下列城市中有可能还处于黑夜的是( )。

A.乌鲁木齐 B.杭州 C.上海

17.下列物品中,没有放大图像功能的是( )。

A.近视镜 B.老花镜 C.一滴水滴

18.细胞是生命的基本单位。最早发现并提出“细胞”这个名称的科学家是( )。

A.列文虎克 B.罗伯特·胡克 C.简·施旺麦丹

19.小可家的小猫最近开始换毛了,不但颜色变深了,而且变厚了,这是因为( )。

A.小猫的饮食发生了变化

B.小猫病了

C.小猫为了适应季节变化做出的改变

20.最早提出地球自转的科学家是( )。

A.哥白尼 B.托勒密 C.牛顿

三、判断题(每题1分,共12分)

21.昼夜变化对动植物的行为没有影响。( )

22.猫头鹰昼伏夜出、大雁南飞都是地球公转引起的。( )

23.不同的季节,正午时学校旗杆在太阳底下的影子长短及方向一般不变。( )

24.波兰天文学家哥白尼提出了“日心说”,认为太阳是宇宙的中心。( )

25.我们每天看到日月星辰东升西落,这说明地球的自转方向是自东向西。( )

26.地球由外到内的结构是:地壳→地核→地幔。( )

27.霉变的食物会危害我们的健康,有些微生物会引起霉变,所以微生物都有害。( )

28.有些微生物能提供食物或帮助人类生产食物。( )

29.实验中盖盖玻片时,应该轻轻地倾斜着盖到载玻片上面,注意不要有气泡。( )

30.简易显微镜中,两个镜片的组合方式是左右平行。( )

31.凸透镜的直径越大,放大倍数越大。( )

32.自然界的大多数生物体是多细胞组成,但草履虫、喇叭虫等是单细胞生物。( )

四、连线题(6分)

33.以下是几种不同细胞图片,请你连一连。

植物根尖细胞 人体口腔上皮细胞 叶肉细胞 人体神经细胞

五、简答题(每题5分,共10分)

34.昼夜交替对生物有什么影响?四季变化又对生物有什么影响?

35.怎样使用放大镜才能观察到清晰的图像?

放大镜的使用方法有2种,举一种方法即可。

六、实验题(每题6分,共12分)

36.某实验小组要进行“观察洋葱表皮细胞”的实验,请回答下列问题:

(1)在实验前,他们应选择洋葱的( )进行切片。

A.内表皮 B.外表皮

(2)使用显微镜时, 典典看到视野内有一个黑点, 他通过移动标本、更换物镜、调节反光镜三种方法, 发现小黑点依旧存在且位置不变, 那么小黑点可能在_____________上。

(3)用显微镜观察玻片标本时,从显微镜目镜中看到物体圆点,如下图所示,要想把这个圆点移到视野中心,应将玻片往( )移动。

A.左上方 B.左下方

C.右上方 D.右下方

37.俊希同学了解到绝大多数天体东升西落,但北极星是不动的,为了探究北极星不动的秘密,俊希做了模拟实验,他在教室中央原地自西向东自转,发现教室里的景物也跟着转动,景物转动的方向和自转的方向正好相反,但头顶上电灯的位置始终不变,根据以上描述,回答下列问题:

(1)在这个模拟实验中,俊希在原地逆时针转动代表( )。

A.地球自东向西自转 B.地球自西向东公转 C.地球自西向东自转

(2)在这个模拟实验中看到的教室里的景物转动的方向为( )。

A.自西向东 B.自东向西 C.自西向东

(3)根据实验现象,俊希猜测,北极星不动的原因是( )。

A.北极星是绝对静止的

B.北极星在地球自转时围绕地轴的延长线上

C.北极星在地球公转时,围绕在地轴的延长线上

七、综合题(6+8分,共14分)

38.人类受昆虫启发的发明创造有很多,据此回答下列问题。

(1)人类模仿苍蝇的_____________,研制出“蝇式气味分析监视仪”。

(2)根据苍蝇_____________的视觉原理,人类研制出了“蝇眼照相机”和“蝇眼雷达”,还仿制出一种“蝇眼探测系统”。

(3)蝴蝶翅膀上的_____________会随阳光的照射方向自动变换角度,从而调节体温。科学家受蝴蝶的启发,将人造卫星的控温系统制成了对温度敏感的百叶窗样式。

39.观察地球公转示意图,回答下列问题。

(1)在图上用“→”标注出地球公转的方向。

(2)地球公转会产生_____________现象(填“昼夜交替”或“四季变化”)。

(3)下列生物活动中,与上题现象无关的是( )。

A.候鸟迁徙 B.北极狐换毛 C.蝙蝠昼伏夜行

(4)当地球在位置C时,乐清的昼夜长短情况是_____________(填“昼长夜短”或“昼短夜长”)。

参考答案:

1.细胞 罗伯特 胡克

【解析】细胞是生物体的基本组成单位,生物细胞多种多样。17世纪,英国物理学家罗伯特 胡克研制出能够放大140倍的光学显微镜并用它来观察软木薄片,发现了细胞。

2.自转

【解析】法国物理学家傅科于1851年做了一次成功的摆动实验,这个实验源于傅科发现的安装在可旋转圆底盘上的摆,在摆动后匀速缓缓转动底盘,摆动方向保持不变的现象,从而有力地证明了地球的自转。

3.自转

【解析】“坐地日行八万里,巡天遥看一千河”是毛泽东诗词中的一句话,说的是地球的自转运动。地球上最长的纬线是赤道,周长大约是四万千米,人坐在赤道附近不动,随着地球的自转运动,一日就运行八万里。

4.细菌

【解析】常温下,牛奶开封后如果没有及时喝完,一天之后会变酸,说明牛奶已经被微生物污染了,通常已经变质,牛奶中滋生了大量的细菌,导致牛奶腐败变质。这个时候继续食用的话容易导致食源性疾病。

5.② ③

【解析】读图可知,根据地球公转运动与太阳直射点的移动规律,地球公转到图中的①位置时,为北半球的夏至;地球公转到图中的②位置时,为北半球的秋分;地球公转到图中的③位置时,为北半球的冬至;地球公转到图中的④位置时,为北半球的春分。因此,从秋分播种到冬至收获,地球围绕太阳公转位置是从图中②位置到③位置。

6.左下方

【解析】显微镜成倒立的像,标本的移动方向,与视野中的像移动方向相反。通过观察发现,视野中的A细胞位于整个视野的左下方,所以要想让A细胞位于视野的正中央,便于完整观察,就应该让玻片标本向左下方移动,A细胞就会移向视野中央。

7.多个凸透镜组合起来,可以明显提高放大倍数;光学显微镜的放大倍数是物镜和目镜放大倍数的乘积。

【解析】凸透镜是一种常见的透镜,中间厚、边缘薄,至少有一个表面制成球面,亦可两面都制成球面,起到放大的作用。用两个凸透镜恰当地组合在一起观察物体,一个凸透镜把另一个凸透镜成的像进一步放大,看到的物体就更大了。光学显微镜的放大倍数是物镜和目镜放大倍数的乘积。

8.厚 薄

【解析】放大镜能把物体的图像放大,显现人的肉眼看不清的细微之处,使我们获得更多的信息。放大镜的镜片特点是中央厚、边缘薄,目前它广泛使用在我们的生活、工作、学习中。

9.C

【解析】地球自转和公转的方向都是自西向东的,自转绕地轴运动,公转绕太阳运动,自转的周期是一天,公转的周期是一年,地球公转产生的现象有季节的变化、昼夜长短的变化、五带的产生、正午太阳高度的变化等,地球的自转产生的现象有昼夜交替、太阳的东升西落、地方时的差异等。C符合题意;月有阴晴圆缺是月相变化,清明时节雨纷纷是天气现象,与地球自转无关。

10.B

【解析】微生物对人类不都是有害的,有些微生物能为我们提供食物或帮助我们生产食物,我们周围的垃圾和污水的处理也要靠微生物,如果没有微生物,地球将变成为垃圾的世界,B符合题意。

11.C

【解析】培养液是供微生物、植物和动物组织生长和维持用的人工配制的养料,一般都含有碳水化合物、含氮物质、无机盐(包括微量元素)以及维生素和水等。微小生物与常见生物一样,生长需要营养和适宜的温度等条件。为了让微生物繁殖得更快,甲杯中的液体最好选用池塘水。因为池塘水中含有较多的微生物。

12.B

【解析】科学家的智慧以及劳动人民的实践,推动着科学技术的发展。荷兰生物学家列文虎克制成世界上最早的可放大近300倍的显微镜,发现了微生物,是世界上首次在显微镜下发现微生物的人。

13.C

【解析】在17世纪,人们发现把两个凸透镜组合起来明显提高了放大能力。用两个放大镜制作一个简易显微镜,正确的制作过程是准备两个放大镜,调整两个放大镜之间的距离;找到物体最清晰的图案;将调整好距离的两个放大镜固定。所以利用两个放大镜制作一个简易显微镜,正确的制作过程是②④③①。

14.B

【解析】地球绕着地轴不停地旋转叫地球的自转,自转一周是一天;地球自转的方向为自西向东,地球自转产生的地理现象是昼夜交替、日月星辰的东升西落和时间差异。地球绕着太阳不停地旋转叫地球的公转,公转一周是一年,地球公转的方向是自西向东;地球公转产生的地理现象有昼夜长短的变化、四季的变化、太阳直射点的变化、地球上五带的划分等。

15.A

【解析】圭表由“圭”和“表”两个部件组成:垂直于地面的直杆叫“表”,水平放置于地面上刻有刻度的标尺叫“圭”。圭表需正南正北放置,表向南,圭在北。使用时,利用“圭”测量“表”的影长。正午时太阳运行到最高点,“圭”上就出现了“表”的影子。由于正午时太阳高度会随四季周期性变化,圭表上的影子长度也会发生周期性变化。正午“表”在“圭”的影子是倾斜的,可能的原因是“表”没有竖直在“圭”上。

16.A

【解析】地球的自转方向是自西向东,决定了不同地区迎来黎明的时间不同。在昼夜交替的过程中,越是靠东边的城市,越先迎来黎明。哈尔滨、上海、杭州都在北京的东边,比北京先迎来黎明;而乌鲁木齐位于北京的西边,所以当北京迎来黎明时,乌鲁木齐可能还处于黑夜。

17.A

【解析】凸透镜具有放大功能,老花镜是凸透镜做的,具有放大功能;一滴水滴、装满水的圆形玻璃鱼缸都类似于凸透镜,具有放大功能。近视眼镜是凹透镜,不具有放大功能。

18.A

【解析】英国科学家罗伯特 虎克在力学、光学、天文学等多方面都有重大成就,生物学等方面也有贡献。列文虎克他用自制的复合显微镜,并用它来观察软木薄片,看到了软木薄片是由许许多多的“小房间”组成的,他把这些小房间叫做细胞,细胞一词即由他命名,至今仍被使用,所以A符合题意。

19.C

【解析】猫的换毛周期通常与季节变化有关,它们会根据季节调整自己的毛发以适应不同的气候条件。在冬季,猫会长出更厚的毛发来保持体温;而在夏季,则可能会换上较薄的毛发以便散热。这种换毛行为是猫的自然生理反应,与饮食变化或生病关系不大。因此,最合理的解释是小猫为了适应季节变化而做出的改变。

20.A

【解析】最早提出地球自转的天文学家是波兰天文学家哥白尼。哥白尼提出了日心说,提出地球自转,并在临终前出版了他的不朽名著《天体运行论》。他认为太阳处于宇宙中心,而且是静止不动的,地球自转并且围绕太阳公转。故A符合题意。

21.×

【解析】太阳是万物之源,没有太阳植物就不可能生长,就没有氧气,动物不能呼吸,吃不到食物。昼夜变化让动物产生了昼伏夜出或夜伏昼出的生物钟规律,昼夜变化对植物生长产生影响,主要是日照长短、温度变化对植物生长的影响,使植物的生长呈现有规律性的生长。

故题干说法错误。

22.×

【解析】地球是一个不发光且不透明的球体,同一瞬间阳光只能照亮半个地球,被阳光照亮的半个地球是白昼,没有被阳光照亮的半个地球是黑夜,昼夜交替现象是地球自转形成的。猫头鹰昼伏夜出是因为地球自转有了昼夜交替,地球公转会引起四季变化使大雁南飞。

23.×

【解析】一年中物体影子的长短变化是由于太阳公转导致正午太阳高度角不同,夏至时北半球正午太阳高度角大,影子最短;而在冬至时正午太阳高度角小,影子最长;春分、秋分日影适中。正午的日影长度变化规律是从夏到冬,逐渐变长;从冬到夏,逐渐变短。所以不同的季节,正午时学校旗杆在太阳底下的影子长短是会变化的;方向不变,每天都是西→北→东。

24.√

【解析】波兰天文学家哥白尼通过长期的观察和研究,提出了日心说宇宙模型。他认为太阳是宇宙的中心,地球和其他行星都绕着太阳旋转,月球是地球的一颗卫星,它绕着地球旋转,依据“日心说”可以解释更多的天文现象,并首次推算出了宇宙的尺度。

25.×

【解析】地球自转是地球绕地轴自西向东转动的运动方式,其周期为一天.我们每天经历的昼夜更替,看到日月星辰的东升西落,主要是由于地球自转运动所产生的地理现象。物体的运动是相对的,地球的自转方向是自西向东。

26.√

【解析】地球是一个非均质体,内部具有分层结构,各层物质的成分、密度、温度各不相同。地球的结构从外到内:地壳、地幔、地核。

27.×

【解析】有的细菌和病毒对人类的健康有害,如新冠病毒。大多数细菌、真菌等微生物对人类是有益的。微生物能帮助我们生产食物,酸奶、面包、酱油、馒头、白酒都是在微生物的帮助下产生的。

28.√

【解析】微生物对人类并非都是有害的,有些微生物能为我们提供食物或者帮助我们生产食物。如制作馒头的酵母菌、酿造白酒的酒曲、制作酸奶的乳酸菌等都是微生物。

29.√

【解析】在显微镜实验中,盖盖玻片时应轻轻地倾斜着盖到载玻片上,以避免气泡的产生。气泡会影响显微镜下的观察效果,因此需要小心操作。

30.×

【解析】凸透镜是一种常见的透镜,中间厚、边缘薄。在17世纪,人们发现把两个凸透镜组合起来明显提高了放大能力。这是因为一个凸透镜把另外一个凸透镜成的像进一步放大了,这就是早期的显微镜。简易显微镜中,两个镜片的组合方式是上下平行。

31.×

【解析】放大镜的放大倍数与凸度有关:凸度越大,放大倍数越大,视野越小;反之,凸度越小,放大倍数越小,视野越大。放大镜的放大倍数与直径无关。

32.√

【解析】自然界的大多数生物体都是由多细胞组成的,但也有一些生物,它们只有一个细胞,称为单细胞生物。比如草履虫、眼虫、衣藻、喇叭虫、变形虫、太阳虫、细菌等,就是一个细胞。除病毒外,绝大多数生物体都是由细胞组成的。故该说法正确。

33.

【解析】不同类型的细胞,形状、颜色、大小各不相同。根据对不同细胞的认知,人的血液红细胞呈两面凹的圆饼状形;人的口腔细胞呈椭圆形;植物的叶肉细胞内含有大量的叶绿体,像一个个小格子;人体神经细胞呈树突形状,似分叉众多的树枝;根尖细胞较大,根尖的最顶端像帽子套在上面;叶的表皮细胞排列比较紧密,没有叶绿体,起保护作用。

34.昼夜交替主要是白天和黑夜的变化。有些生物喜欢阳光,白天出没或生长;有些生物喜欢夜间活动或生长。比如蝴蝶喜欢在阳光下翩翩起舞,蝙蝠习惯夜间捕食。再比如牵牛花白天开花,晚上闭合,而昙花只在夜间开花。四季变化导致气温、降雨量、湿度等气候条件发生变化,这些变化直接影响生物的生存环境。四季变化导致气温、降雨量、湿度等气候条件发生变化,这些变化直接影响生物的生存环境。

【解析】昼夜交替和四季变化都是地球自然环境中的重要周期性变化,它们对生物有着深远的影响。有些生物喜欢阳光,白天出没或生长;有些生物喜欢夜间活动或生长。昼夜交替导致生物体内形成了生物钟,调节生物的日常活动,如睡眠、觅食、迁徙等。对于植物来说,昼夜交替直接影响光合作用的过程。在白天,植物通过光合作用合成有机物并储存能量;在夜间,光合作用停止,植物主要进行呼吸作用。

四季变化主要是春、夏、秋、冬的变化。不同季节,生物的生活规律和生长规律不同。许多动物会根据季节变化进行迁徙,以寻找适宜的气候和食物资源。例如,许多鸟类会从寒冷的地区迁徙到温暖的地方过冬。

35.第一种使用方法:观察对象不动,人眼和观察对象之间的距离不变,手持放大镜在物体和人眼之间来回移动,直至图像大而清楚。

【解析】放大镜又叫凸透镜,它是一种常见的透镜,中间厚、边缘薄,至少有一个表面制成球面,亦可两面都制成球面,起到放大的作用,是用来观察物体微小细节的简单目视光学器件。放大镜的放大倍数与镜片中央凸起有关,中央凸起越大,其放大物体图像的倍数就越大。倍数大的放大镜,看到的图像大,看到的范围小;倍数小的放大镜看到的图像小,看到的范围大。放大镜的第一种使用方法:让眼睛和报纸之间的距离不变,手持放大镜在物体和人眼之间来回移动,直至报纸上的字大而清晰。放大镜的第二种使用方法:把放大镜移至眼前,移动物体,直至报纸上的字大而清晰。

36.(1)A (2)目镜 (3)A

【分析】细胞是生命体组成的基本单位,目前已知的生物中除病毒不具有细胞结构外,其他生物均为细胞构成。生物细胞的形态多种多样,不同生物的细胞是不同的。洋葱表皮细胞呈长方形,细胞里有较大的液泡,洋葱表皮细胞中的小黑点是细胞核。

【解析】(1)制作洋葱表皮细胞临时装片的实验步骤简单地总结为:擦、滴、撕、展、盖、染。在实验前,他们应选择洋葱的内表皮进行切片。

(2)显微镜由目镜、镜筒、准焦螺旋、物镜、转换器、载物台、反光镜等组成,显微镜具有放大作用。使用显微镜时,典典看到视野内有一个黑点,他通过移动标本、更换物镜、调节反光镜三种方法, 发现小黑点依旧存在且位置不变, 那么小黑点可能在目镜上。

(3)显微镜成倒立的像,是旋转180度后得到的像,即上下相反、左右相反。所以在目镜中观察到物体图像在左上方,如果要将图像移到中央,应该把玻片向左上方移动。

37.(1)C (2)B (3)B

【分析】地球公转时,公转轨道是一个椭圆轨道,而且地轴倾斜的方向不变,北极点永远指向北极星附近,所以地轴总是倾斜指向北极星。地球是围绕着地轴进行转动的,因为夜晚看天空北极星是不动的,它在地轴的北部延长线上。

(1)地球是由西向东自转的。从北极方向看,地球自转方向是逆时针方向,所以冰冰站在原地逆时针转动代表地球由西向东自转。

(2)在这个模拟实验中,该同学看到的教室里的景物旋转的方向与原地逆时针转动的方向相反,为自东向西。

(3)北极星与其他天体一样,也在不断地运动之中,北极星在天空中位置看起来“不动”,主要原因是北极星在地球自转时围绕的地轴的延长线上。

38.(1)触角 (2)复眼 (3)鳞片

【分析】人类受大自然启发的发明:人类根据鲨鱼做出了飞机,根据蝙蝠做出了雷达。人类根据蜻蜓的翅膀发明了飞机,根据蝙蝠的嘴和耳朵发明雷达,根据鲸鱼的外形发明了轮船,根据青蛙的眼睛发明了“电子蛙眼”。

【小题1】人类模仿苍蝇的触角,研制出“蝇式气味分析监视仪”,将它安装在宇宙飞船的密封舱里,出现空气泄漏时就能立即发出警报。

【小题2】人类通过观察植物、动物的生活习性和生理结构发明创造了很多东西。根据苍蝇复眼的视觉原理,人类研制出了“蝇眼照相机”和“蝇 眼雷达”,还仿制出一种“蝇眼探测系统”。

【小题3】在放大镜下蝴蝶的翅膀上彩色的鳞片其实是扁平的细毛。科学家们受蝴蝶身上的鳞片会随阳光的照射方向自动变换角度而调度节体温的启发,将人造卫星的控温系统制成了叶片正反两面辐射、散热能力相差很大的百叶窗样式。

39.(1)

(2)四季变化 (3)C (4)A (5)昼短夜长

【分析】地球在太空中的运动有两种形式,一种是绕自己的地轴旋转,叫自转;另一种是沿着椭圆轨道绕着太阳旋转,叫公转。地球自转一周的时间是23小时56.4秒,公转一周的时间是365.25天。地球自转和公转的方向都是由西向东。方向都是逆时针。由于地球在公转过程中,它有一个不变的倾斜角度,太阳照射地球时,直射位置就会发生变化,造成同一地方温度有规律地交替变化,就形成了四季变化。

【解析】(1)地球自转和公转的方向都是由西向东。方向都是逆时针。

(2)由于地球在公转过程中,它有一个不变的倾斜角度,太阳照射地球时,直射位置就会发生变化,造成同一地方温度有规律地交替变化,就形成了四季变化。

(3)由于地球在公转过程中,它有一个不变的倾斜角度,太阳照射地球时,直射位置就会发生变化,造成同一地方温度有规律地交替变化,就形成了四季变化。候鸟迁徙、北极狐换毛与地球公转有关,蝙蝠昼伏夜行与地球公转无关。

故选C。

(4)当地球在位置C时,太阳直射南回归线,北半球昼短夜长,故乐清的昼夜长短情况是昼短夜长。

21世纪教育网 www.21cnjy.com 精品试卷·第 2 页 (共 2 页)

HYPERLINK "http://21世纪教育网(www.21cnjy.com)

" 21世纪教育网(www.21cnjy.com)

同课章节目录