2025届高考语文一轮复习 作文如何厘正三元关系 课件(共19张PPT)

文档属性

| 名称 | 2025届高考语文一轮复习 作文如何厘正三元关系 课件(共19张PPT) |  | |

| 格式 | pptx | ||

| 文件大小 | 1.4MB | ||

| 资源类型 | 教案 | ||

| 版本资源 | 通用版 | ||

| 科目 | 语文 | ||

| 更新时间 | 2024-09-17 22:52:13 | ||

图片预览

文档简介

(共19张PPT)

从“厘清”到“厘正”

——三元关系类题型突破

2024

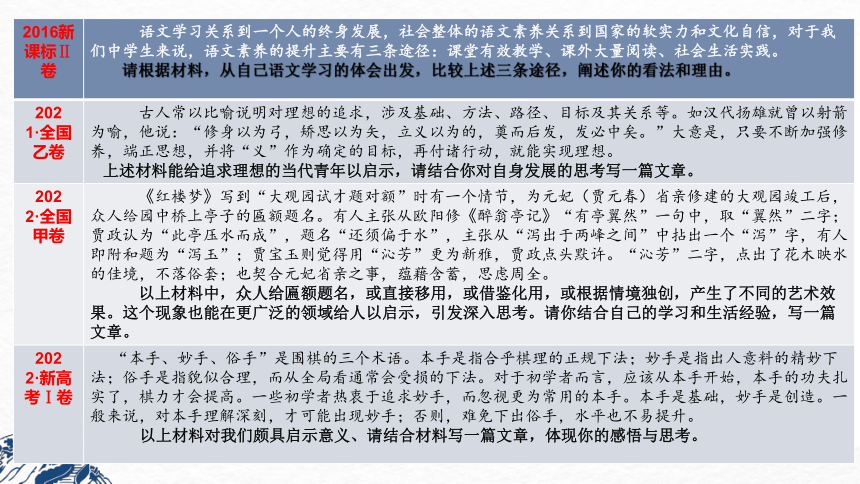

2016新课标Ⅱ卷 语文学习关系到一个人的终身发展,社会整体的语文素养关系到国家的软实力和文化自信,对于我们中学生来说,语文素养的提升主要有三条途径:课堂有效教学、课外大量阅读、社会生活实践。

请根据材料,从自己语文学习的体会出发,比较上述三条途径,阐述你的看法和理由。

2021·全国乙卷 古人常以比喻说明对理想的追求,涉及基础、方法、路径、目标及其关系等。如汉代扬雄就曾以射箭为喻,他说:“修身以为弓,矫思以为矢,立义以为的,奠而后发,发必中矣。”大意是,只要不断加强修养,端正思想,并将“义”作为确定的目标,再付诸行动,就能实现理想。

上述材料能给追求理想的当代青年以启示,请结合你对自身发展的思考写一篇文章。

2022·全国甲卷 《红楼梦》写到“大观园试才题对额”时有一个情节,为元妃(贾元春)省亲修建的大观园竣工后,众人给园中桥上亭子的匾额题名。有人主张从欧阳修《醉翁亭记》“有亭翼然”一句中,取“翼然”二字;贾政认为“此亭压水而成”,题名“还须偏于水”,主张从“泻出于两峰之间”中拈出一个“泻”字,有人即附和题为“泻玉”;贾宝玉则觉得用“沁芳”更为新雅,贾政点头默许。“沁芳”二字,点出了花木映水的佳境,不落俗套;也契合元妃省亲之事,蕴藉含蓄,思虑周全。

以上材料中,众人给匾额题名,或直接移用,或借鉴化用,或根据情境独创,产生了不同的艺术效果。这个现象也能在更广泛的领域给人以启示,引发深入思考。请你结合自己的学习和生活经验,写一篇文章。

2022·新高考Ⅰ卷 “本手、妙手、俗手”是围棋的三个术语。本手是指合乎棋理的正规下法;妙手是指出人意料的精妙下法;俗手是指貌似合理,而从全局看通常会受损的下法。对于初学者而言,应该从本手开始,本手的功夫扎实了,棋力才会提高。一些初学者热衷于追求妙手,而忽视更为常用的本手。本手是基础,妙手是创造。一般来说,对本手理解深刻,才可能出现妙手;否则,难免下出俗手,水平也不易提升。

以上材料对我们颇具启示意义、请结合材料写一篇文章,体现你的感悟与思考。

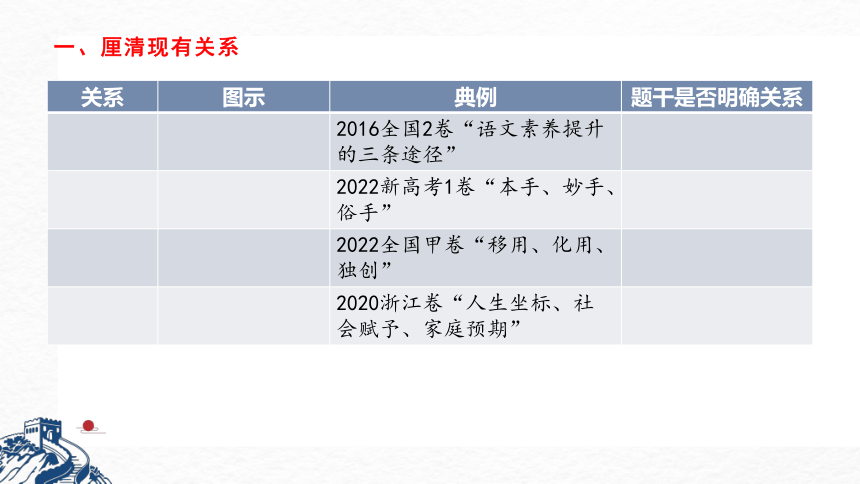

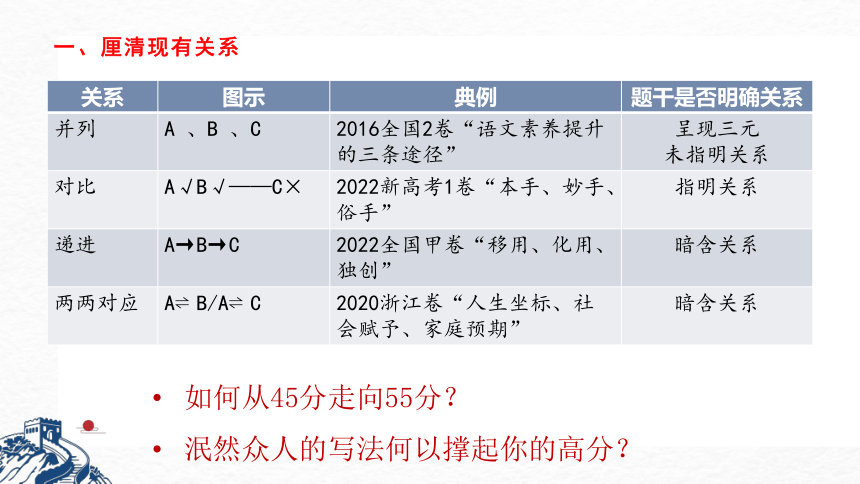

一、厘清现有关系

关系 图示 典例 题干是否明确关系

2016全国2卷“语文素养提升的三条途径”

2022新高考1卷“本手、妙手、俗手”

2022全国甲卷“移用、化用、独创”

2020浙江卷“人生坐标、社会赋予、家庭预期”

一、厘清现有关系

关系 图示 典例 题干是否明确关系

并列 A 、B 、C 2016全国2卷“语文素养提升的三条途径” 呈现三元

未指明关系

对比 A√B√——C× 2022新高考1卷“本手、妙手、俗手” 指明关系

递进 A→B→C 2022全国甲卷“移用、化用、独创” 暗含关系

两两对应 A B/A C 2020浙江卷“人生坐标、社会赋予、家庭预期” 暗含关系

如何从45分走向55分?

泯然众人的写法何以撑起你的高分?

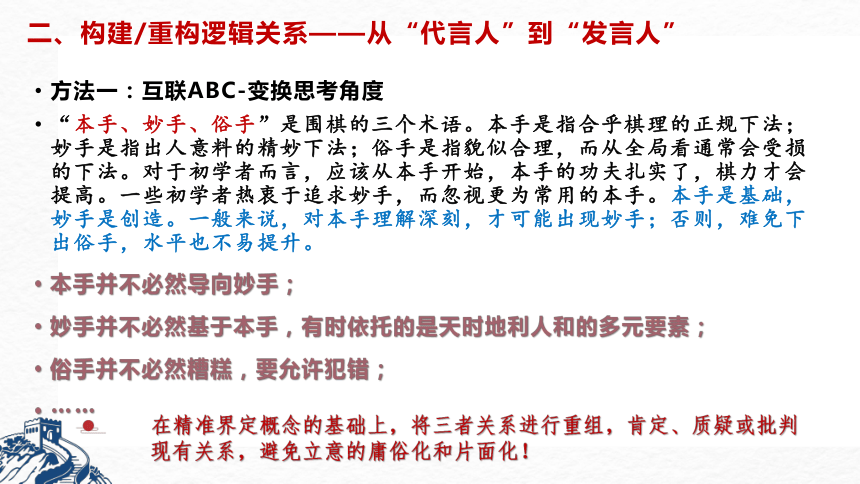

二、构建/重构逻辑关系——从“代言人”到“发言人”

方法一:互联ABC-变换思考角度

“本手、妙手、俗手”是围棋的三个术语。本手是指合乎棋理的正规下法;妙手是指出人意料的精妙下法;俗手是指貌似合理,而从全局看通常会受损的下法。对于初学者而言,应该从本手开始,本手的功夫扎实了,棋力才会提高。一些初学者热衷于追求妙手,而忽视更为常用的本手。本手是基础,妙手是创造。一般来说,对本手理解深刻,才可能出现妙手;否则,难免下出俗手,水平也不易提升。

本手并不必然导向妙手;

妙手并不必然基于本手,有时依托的是天时地利人和的多元要素;

俗手并不必然糟糕,要允许犯错;

……

在精准界定概念的基础上,将三者关系进行重组,肯定、质疑或批判现有关系,避免立意的庸俗化和片面化!

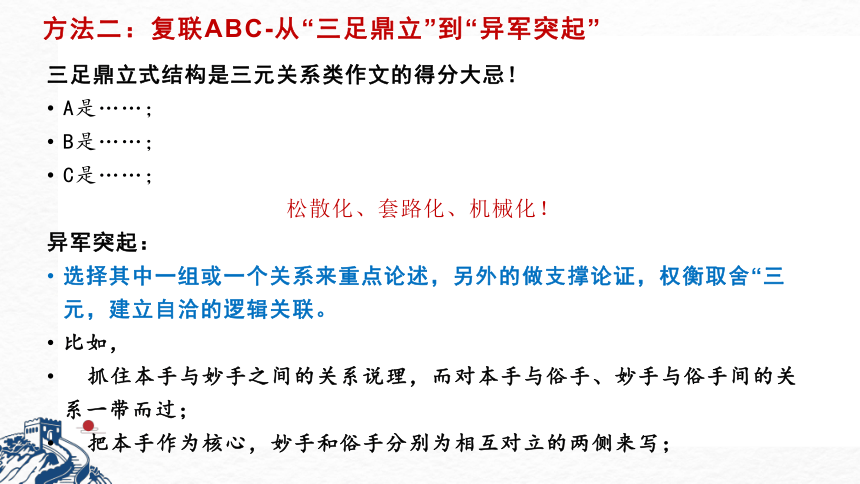

方法二:复联ABC-从“三足鼎立”到“异军突起”

三足鼎立式结构是三元关系类作文的得分大忌!

A是……;

B是……;

C是……;

松散化、套路化、机械化!

异军突起:

选择其中一组或一个关系来重点论述,另外的做支撑论证,权衡取舍“三元,建立自洽的逻辑关联。

比如,

抓住本手与妙手之间的关系说理,而对本手与俗手、妙手与俗手间的关系一带而过;

把本手作为核心,妙手和俗手分别为相互对立的两侧来写;

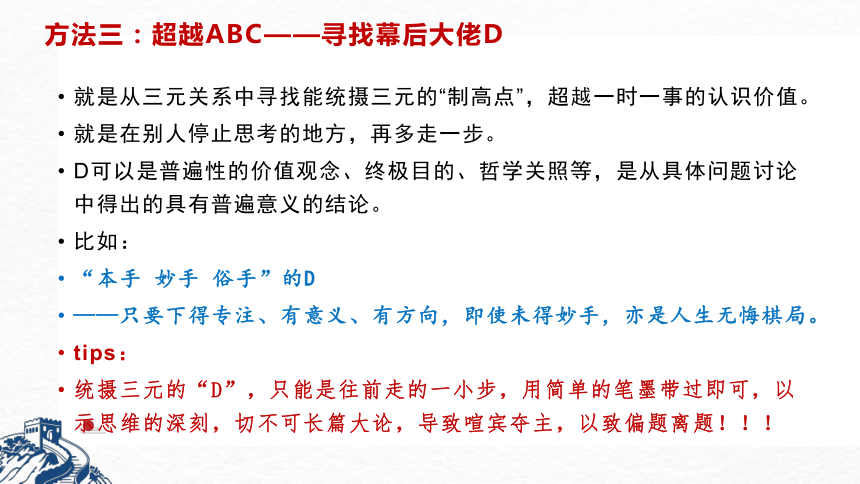

方法三:超越ABC——寻找幕后大佬D

就是从三元关系中寻找能统摄三元的“制高点”,超越一时一事的认识价值。

就是在别人停止思考的地方,再多走一步。

D可以是普遍性的价值观念、终极目的、哲学关照等,是从具体问题讨论中得出的具有普遍意义的结论。

比如:

“本手 妙手 俗手”的D

——只要下得专注、有意义、有方向,即使未得妙手,亦是人生无悔棋局。

tips:

统摄三元的“D”,只能是往前走的一小步,用简单的笔墨带过即可,以示思维的深刻,切不可长篇大论,导致喧宾夺主,以致偏题离题!!!

应该记下来的支架

句式支架:

①A是B的基础和前提……

②B是A的依靠和动力……

③A是C的目的和结果……

④ABC各得其所,相互促进……

⑤ABC相互转化、相互统一……

词语支架:

结果、目的、升华、延续、提升、条件、基础、前提、必要条件、动力……

依题而作,别胡扯!!

(2022·新高考Ⅱ卷)阅读下面的材料,根据要求写作。

中国共产主义青年团成立100周年之际,中央广播电视总台推出微纪录片,介绍一组在不同行业奋发有为的人物。他们选择了自己热爱的行业,也选择了事业创新发展的方向,展示出开启未来的力量。

有位科学家强调,实现北斗导航系统服务于各行各业,“需要新方法、新思维、新知识”。她致力于科技攻关,还从事科普教育,培育青少年的科学素养。有位摄影家认为,“真正属于我们的东西,是民族的,血脉的,永不过时”。他选择了从民族传统中汲取养分,通过照片增强年轻人对中国文化的认同。有位建筑家主张,要改变“千城一面”的模式,必须赋予建筑以理想和精神。他一直努力建造“再过几代人仍然感觉美好”的建筑作品。

复兴中学团委将组织以“选择·创造·未来”为主题的征文活动,请结合以上材料写一篇文章,体现你的认识与思考。

①“创造”是“选择”的基础和条件

②“未来”是“创造”的前提、必要准备;

③“选择”反作用于“未来”

23.阅读下面的材料,根据要求写作。(60分)

《人民日报》副总编辑王一彪在一部优秀新闻文集的后记中,用三句话来概括这些文章的写作经验和切身体会:天安门上看问题,努力做到胸怀“国之大者”;田间地头找感觉,努力做到心里装着人民;鉴古学今求突破,努力做到笔端葆有乾坤。

新闻写作的道理,对青年的成长也会有所启发。请写一篇文章,谈谈你对上述材料的思考和感悟。

视野/格局 实干/践行 借鉴/学习

1、做事要有大格局、大胸怀、大视野

2、做人做事要接地气,要有务实实干的精神

3、在广泛学习借鉴中提升,让自己更有力量

伪构建

示例1

分论点一:青年的成长,应做到胸怀大志,心有家国,坚定理想信念。

分论点二:青年的成长,应做到躬行实践,脚踏实地,将人民放心尖。

分论点三:青年的成长,应做到突破自我,开拓眼界,心有乾坤之大。

示例2

分论点一:青年者何以有为?沧浪横流,心向彼岸,以凌云之志胸怀国家。

分论点二:青年者何以有为?脚踏实地,落实根基,以稚嫩之肩担负人民美好生活心愿。

分论点三:青年者何以有为?鉴古学今,自请长缨,以鉴古之心照当下之乾坤。

并列罗列,展板式,拼盘式,无严密逻辑分析。

示例3

分论点一:胸怀国家,心有大局,是成长的标杆;

分论点二:心系人民,脚踏实地,是成长的奠基;

分论点三:鉴古学今,通融古今,是成长的方法。

如此为之,可使“谋突破”,且“葆乾坤”也。

虽然简单,但是三个概念之间有层次关系,分别是标杆、奠基和方法,层层递减。

有构建

好构建

示例6

分论点一:“胸怀国家”“志存高远”是对“德”的修养。

分论点二:“脚踏实地”“鉴古学今”则是“才”的锤炼。

分论点三:“胸怀国家,志存高远”是大前提,国之大者是根本;“脚踏实地”“鉴古学今”是具体实践路径,是将“胸怀国家、志存高远”落到实处,强调的是具体如何去做。

合宜的标题

人生的“高、深、广”

能识乾坤大,亦怜草木春

心系家国,行走大地

择高处立,向阔处行(化用左宗棠名句)

心系人民,笔舞乾坤

从天安门到田间地头

脚下沾泥土,文字有厚度

亦横亦纵写华章

天安门上看田间

在殿堂和田垄之间

以“小切口”,做“大文章”

大笔如椽写乾坤

大处着眼,小处着手

庙堂之高忧其民

胸有丘壑,心系苍生

入乎其内有生机,出乎其外有高格

把人生论文,写在大地上

既有天涯堪瞩眄,更须知行入眸光

《人民日报》副总编辑王一彪,概括其写文章的经验:天安门上看问题,田间地头找感觉,鉴古学今求突破。这其实何止于做文章,对我们青年成长成才亦然。漫溯历史长河,发现成长的精髓——既要宽广博大的高远格局,又要身体力行的脚踏实地,还要鉴古学今的求知探索。

那么三者会不会冲突,或者在成长的道路上会不会太拥挤?答案是否定的。志存高远、望天涯路是大前提,是目标,是根本;脚踏实地和求知探索是知行合一,它们是具体实践路径。对于我们当代青年人来说,应将追求高远与知行合一二者兼顾。

一方面要追求高远,望天涯路,方能一穷千里。目光停驻之处,定是心之所向,只有在西风碧树中独上高楼,将视野落向值得追求的天涯尽处,我们的人生才能展现价值。要像南仁东一般,将视野拓向宇宙真知,才能廿二春秋栉风沐雨,令窝凼洼谷醒天眼;要像黄大发一般,将视野拓向黎民苍生,才能卅六寒暑筚路蓝缕,换绝?危崖通涓流;要像林俊德一般,将视野拓向家国民族,才能五十星霜深藏功名,教瀚海黄沙腾核云。当我们将视野投向真理、人民、国家之时,我们的人生价值之河才会越来越波澜壮阔,奔流澎湃。

另一方面,空谈向来误国,实干方能兴邦。辟如远者必自迩,辟如登高必自卑。知行合一,重于实干,方为大成。“纸上得来终觉浅,绝知此事要躬行”是陆游领悟的行大于言。记得《奇葩说》中曾有一位清华学子梁植,他的学业成绩完美到令人惊叹,但他却在节目中询问除了学习自己该做什么,更不知道怎么找工作。的确,只有当毕生所学付诸实践,才谓成长;能够做到知行合一,身体力行,才叫学有所成。

成长之海,我们需要高远格局,思考正确的前进航向;需要脚踏实地,去抵抗一次次的“风暴”;需要求知探索,来保持自己的判断,不受他人的影响。庄子云:“人生天地之间,若白驹过隙,忽然而已。”而我则愿意在自己的平凡的命途中,望天涯路,不仄格局,知行合一,最终让人生之旅山长水阔,幸福花繁。既有天涯堪瞩眄,更须知行入眸光。

23.阅读下面的材料,根据要求写作。

(1)在庆祝中国共产党成立一百周年大会上,习近平总书记寄语广大青年,“增强做中国人的志气、骨气、底气,不负时代,不负韶华,不负党和人民的殷切期望”。

(2)习近平总书记在党的二十大报告中强调:“增强全党全国各族人民的志气、骨气、底气”。中国共产党100多年的奋斗历程,就是一部激荡着志气、骨气、底气的壮丽史诗。

两则材料中,习近平总书记均提到了“志气”“骨气”“底气”三个词语,作为当代青年的你对此有什么看法,请写一篇文章,体现你的认识与思考。

从“厘清”到“厘正”

——三元关系类题型突破

2024

2016新课标Ⅱ卷 语文学习关系到一个人的终身发展,社会整体的语文素养关系到国家的软实力和文化自信,对于我们中学生来说,语文素养的提升主要有三条途径:课堂有效教学、课外大量阅读、社会生活实践。

请根据材料,从自己语文学习的体会出发,比较上述三条途径,阐述你的看法和理由。

2021·全国乙卷 古人常以比喻说明对理想的追求,涉及基础、方法、路径、目标及其关系等。如汉代扬雄就曾以射箭为喻,他说:“修身以为弓,矫思以为矢,立义以为的,奠而后发,发必中矣。”大意是,只要不断加强修养,端正思想,并将“义”作为确定的目标,再付诸行动,就能实现理想。

上述材料能给追求理想的当代青年以启示,请结合你对自身发展的思考写一篇文章。

2022·全国甲卷 《红楼梦》写到“大观园试才题对额”时有一个情节,为元妃(贾元春)省亲修建的大观园竣工后,众人给园中桥上亭子的匾额题名。有人主张从欧阳修《醉翁亭记》“有亭翼然”一句中,取“翼然”二字;贾政认为“此亭压水而成”,题名“还须偏于水”,主张从“泻出于两峰之间”中拈出一个“泻”字,有人即附和题为“泻玉”;贾宝玉则觉得用“沁芳”更为新雅,贾政点头默许。“沁芳”二字,点出了花木映水的佳境,不落俗套;也契合元妃省亲之事,蕴藉含蓄,思虑周全。

以上材料中,众人给匾额题名,或直接移用,或借鉴化用,或根据情境独创,产生了不同的艺术效果。这个现象也能在更广泛的领域给人以启示,引发深入思考。请你结合自己的学习和生活经验,写一篇文章。

2022·新高考Ⅰ卷 “本手、妙手、俗手”是围棋的三个术语。本手是指合乎棋理的正规下法;妙手是指出人意料的精妙下法;俗手是指貌似合理,而从全局看通常会受损的下法。对于初学者而言,应该从本手开始,本手的功夫扎实了,棋力才会提高。一些初学者热衷于追求妙手,而忽视更为常用的本手。本手是基础,妙手是创造。一般来说,对本手理解深刻,才可能出现妙手;否则,难免下出俗手,水平也不易提升。

以上材料对我们颇具启示意义、请结合材料写一篇文章,体现你的感悟与思考。

一、厘清现有关系

关系 图示 典例 题干是否明确关系

2016全国2卷“语文素养提升的三条途径”

2022新高考1卷“本手、妙手、俗手”

2022全国甲卷“移用、化用、独创”

2020浙江卷“人生坐标、社会赋予、家庭预期”

一、厘清现有关系

关系 图示 典例 题干是否明确关系

并列 A 、B 、C 2016全国2卷“语文素养提升的三条途径” 呈现三元

未指明关系

对比 A√B√——C× 2022新高考1卷“本手、妙手、俗手” 指明关系

递进 A→B→C 2022全国甲卷“移用、化用、独创” 暗含关系

两两对应 A B/A C 2020浙江卷“人生坐标、社会赋予、家庭预期” 暗含关系

如何从45分走向55分?

泯然众人的写法何以撑起你的高分?

二、构建/重构逻辑关系——从“代言人”到“发言人”

方法一:互联ABC-变换思考角度

“本手、妙手、俗手”是围棋的三个术语。本手是指合乎棋理的正规下法;妙手是指出人意料的精妙下法;俗手是指貌似合理,而从全局看通常会受损的下法。对于初学者而言,应该从本手开始,本手的功夫扎实了,棋力才会提高。一些初学者热衷于追求妙手,而忽视更为常用的本手。本手是基础,妙手是创造。一般来说,对本手理解深刻,才可能出现妙手;否则,难免下出俗手,水平也不易提升。

本手并不必然导向妙手;

妙手并不必然基于本手,有时依托的是天时地利人和的多元要素;

俗手并不必然糟糕,要允许犯错;

……

在精准界定概念的基础上,将三者关系进行重组,肯定、质疑或批判现有关系,避免立意的庸俗化和片面化!

方法二:复联ABC-从“三足鼎立”到“异军突起”

三足鼎立式结构是三元关系类作文的得分大忌!

A是……;

B是……;

C是……;

松散化、套路化、机械化!

异军突起:

选择其中一组或一个关系来重点论述,另外的做支撑论证,权衡取舍“三元,建立自洽的逻辑关联。

比如,

抓住本手与妙手之间的关系说理,而对本手与俗手、妙手与俗手间的关系一带而过;

把本手作为核心,妙手和俗手分别为相互对立的两侧来写;

方法三:超越ABC——寻找幕后大佬D

就是从三元关系中寻找能统摄三元的“制高点”,超越一时一事的认识价值。

就是在别人停止思考的地方,再多走一步。

D可以是普遍性的价值观念、终极目的、哲学关照等,是从具体问题讨论中得出的具有普遍意义的结论。

比如:

“本手 妙手 俗手”的D

——只要下得专注、有意义、有方向,即使未得妙手,亦是人生无悔棋局。

tips:

统摄三元的“D”,只能是往前走的一小步,用简单的笔墨带过即可,以示思维的深刻,切不可长篇大论,导致喧宾夺主,以致偏题离题!!!

应该记下来的支架

句式支架:

①A是B的基础和前提……

②B是A的依靠和动力……

③A是C的目的和结果……

④ABC各得其所,相互促进……

⑤ABC相互转化、相互统一……

词语支架:

结果、目的、升华、延续、提升、条件、基础、前提、必要条件、动力……

依题而作,别胡扯!!

(2022·新高考Ⅱ卷)阅读下面的材料,根据要求写作。

中国共产主义青年团成立100周年之际,中央广播电视总台推出微纪录片,介绍一组在不同行业奋发有为的人物。他们选择了自己热爱的行业,也选择了事业创新发展的方向,展示出开启未来的力量。

有位科学家强调,实现北斗导航系统服务于各行各业,“需要新方法、新思维、新知识”。她致力于科技攻关,还从事科普教育,培育青少年的科学素养。有位摄影家认为,“真正属于我们的东西,是民族的,血脉的,永不过时”。他选择了从民族传统中汲取养分,通过照片增强年轻人对中国文化的认同。有位建筑家主张,要改变“千城一面”的模式,必须赋予建筑以理想和精神。他一直努力建造“再过几代人仍然感觉美好”的建筑作品。

复兴中学团委将组织以“选择·创造·未来”为主题的征文活动,请结合以上材料写一篇文章,体现你的认识与思考。

①“创造”是“选择”的基础和条件

②“未来”是“创造”的前提、必要准备;

③“选择”反作用于“未来”

23.阅读下面的材料,根据要求写作。(60分)

《人民日报》副总编辑王一彪在一部优秀新闻文集的后记中,用三句话来概括这些文章的写作经验和切身体会:天安门上看问题,努力做到胸怀“国之大者”;田间地头找感觉,努力做到心里装着人民;鉴古学今求突破,努力做到笔端葆有乾坤。

新闻写作的道理,对青年的成长也会有所启发。请写一篇文章,谈谈你对上述材料的思考和感悟。

视野/格局 实干/践行 借鉴/学习

1、做事要有大格局、大胸怀、大视野

2、做人做事要接地气,要有务实实干的精神

3、在广泛学习借鉴中提升,让自己更有力量

伪构建

示例1

分论点一:青年的成长,应做到胸怀大志,心有家国,坚定理想信念。

分论点二:青年的成长,应做到躬行实践,脚踏实地,将人民放心尖。

分论点三:青年的成长,应做到突破自我,开拓眼界,心有乾坤之大。

示例2

分论点一:青年者何以有为?沧浪横流,心向彼岸,以凌云之志胸怀国家。

分论点二:青年者何以有为?脚踏实地,落实根基,以稚嫩之肩担负人民美好生活心愿。

分论点三:青年者何以有为?鉴古学今,自请长缨,以鉴古之心照当下之乾坤。

并列罗列,展板式,拼盘式,无严密逻辑分析。

示例3

分论点一:胸怀国家,心有大局,是成长的标杆;

分论点二:心系人民,脚踏实地,是成长的奠基;

分论点三:鉴古学今,通融古今,是成长的方法。

如此为之,可使“谋突破”,且“葆乾坤”也。

虽然简单,但是三个概念之间有层次关系,分别是标杆、奠基和方法,层层递减。

有构建

好构建

示例6

分论点一:“胸怀国家”“志存高远”是对“德”的修养。

分论点二:“脚踏实地”“鉴古学今”则是“才”的锤炼。

分论点三:“胸怀国家,志存高远”是大前提,国之大者是根本;“脚踏实地”“鉴古学今”是具体实践路径,是将“胸怀国家、志存高远”落到实处,强调的是具体如何去做。

合宜的标题

人生的“高、深、广”

能识乾坤大,亦怜草木春

心系家国,行走大地

择高处立,向阔处行(化用左宗棠名句)

心系人民,笔舞乾坤

从天安门到田间地头

脚下沾泥土,文字有厚度

亦横亦纵写华章

天安门上看田间

在殿堂和田垄之间

以“小切口”,做“大文章”

大笔如椽写乾坤

大处着眼,小处着手

庙堂之高忧其民

胸有丘壑,心系苍生

入乎其内有生机,出乎其外有高格

把人生论文,写在大地上

既有天涯堪瞩眄,更须知行入眸光

《人民日报》副总编辑王一彪,概括其写文章的经验:天安门上看问题,田间地头找感觉,鉴古学今求突破。这其实何止于做文章,对我们青年成长成才亦然。漫溯历史长河,发现成长的精髓——既要宽广博大的高远格局,又要身体力行的脚踏实地,还要鉴古学今的求知探索。

那么三者会不会冲突,或者在成长的道路上会不会太拥挤?答案是否定的。志存高远、望天涯路是大前提,是目标,是根本;脚踏实地和求知探索是知行合一,它们是具体实践路径。对于我们当代青年人来说,应将追求高远与知行合一二者兼顾。

一方面要追求高远,望天涯路,方能一穷千里。目光停驻之处,定是心之所向,只有在西风碧树中独上高楼,将视野落向值得追求的天涯尽处,我们的人生才能展现价值。要像南仁东一般,将视野拓向宇宙真知,才能廿二春秋栉风沐雨,令窝凼洼谷醒天眼;要像黄大发一般,将视野拓向黎民苍生,才能卅六寒暑筚路蓝缕,换绝?危崖通涓流;要像林俊德一般,将视野拓向家国民族,才能五十星霜深藏功名,教瀚海黄沙腾核云。当我们将视野投向真理、人民、国家之时,我们的人生价值之河才会越来越波澜壮阔,奔流澎湃。

另一方面,空谈向来误国,实干方能兴邦。辟如远者必自迩,辟如登高必自卑。知行合一,重于实干,方为大成。“纸上得来终觉浅,绝知此事要躬行”是陆游领悟的行大于言。记得《奇葩说》中曾有一位清华学子梁植,他的学业成绩完美到令人惊叹,但他却在节目中询问除了学习自己该做什么,更不知道怎么找工作。的确,只有当毕生所学付诸实践,才谓成长;能够做到知行合一,身体力行,才叫学有所成。

成长之海,我们需要高远格局,思考正确的前进航向;需要脚踏实地,去抵抗一次次的“风暴”;需要求知探索,来保持自己的判断,不受他人的影响。庄子云:“人生天地之间,若白驹过隙,忽然而已。”而我则愿意在自己的平凡的命途中,望天涯路,不仄格局,知行合一,最终让人生之旅山长水阔,幸福花繁。既有天涯堪瞩眄,更须知行入眸光。

23.阅读下面的材料,根据要求写作。

(1)在庆祝中国共产党成立一百周年大会上,习近平总书记寄语广大青年,“增强做中国人的志气、骨气、底气,不负时代,不负韶华,不负党和人民的殷切期望”。

(2)习近平总书记在党的二十大报告中强调:“增强全党全国各族人民的志气、骨气、底气”。中国共产党100多年的奋斗历程,就是一部激荡着志气、骨气、底气的壮丽史诗。

两则材料中,习近平总书记均提到了“志气”“骨气”“底气”三个词语,作为当代青年的你对此有什么看法,请写一篇文章,体现你的认识与思考。

同课章节目录