(11)种群与群落(有解析)——2025 届高考生物学核心考点小题限时练

文档属性

| 名称 | (11)种群与群落(有解析)——2025 届高考生物学核心考点小题限时练 |  | |

| 格式 | docx | ||

| 文件大小 | 314.1KB | ||

| 资源类型 | 教案 | ||

| 版本资源 | 通用版 | ||

| 科目 | 生物学 | ||

| 更新时间 | 2024-09-18 08:46:57 | ||

图片预览

文档简介

(11)种群与群落

——2025 届高考生物学核心考点小题限时练

考试时间:25分钟

满分:40分

一、单项选择题:本题共12小题,每题2分,共24分。在每小题给出的四个选项中,只有一项是符合题目要求的。

1.下列关于种群密度、群落丰富度调查实验的叙述,正确的是( )

A.调查某有翅、趋光性强昆虫的种群密度可用样方法

B.调查土壤小动物丰富度时,记名计算法常用于个体较小、种群数量较多的群落

C.取样器取样法可调查土壤小动物类群丰富度,也可调查某种土壤小动物的种群密度

D.用取样器取样法调查土壤小动物丰富度的原因是土壤小动物的活动能力弱

2.鲸落是指鲸鱼死亡后落入深海形成的生态系统。鲸落形成初期,鲨鱼、盲鳗等生物吞食软组织;中期蠕虫、甲壳类生物以残余鲸尸为栖居环境,啃食尸体,吃骨虫弗兰克普莱斯和吃骨虫罗宾普鲁姆斯是两种新发现的蠕虫,起初科学家只观察到了雌虫,后来发现雄虫生活在雌虫体内;后期厌氧细菌进入鲸鱼骨头中,分解其中的有机物,同时产生大量的硫化氢,硫化细菌氧化硫化氢获得能量并合成有机物。下列叙述正确的是( )

A.鲸落中的群落不存在垂直结构和水平结构

B.吃骨虫弗兰克普菜斯和吃骨虫罗宾普鲁姆斯的雄虫生活在雌虫体内,是一种寄生现象

C.厌氧细菌和硫化细菌直接或间接依赖骨头中的有机物生存,均属于分解者

D.硫化细菌、蠕虫等所有生物构成了生物群落

3.调查1km2范围内某种野兔的种群密度时,第一次捕获并标记50只野兔,第二次捕获45只野兔,其中有标记的野兔10只。通过标记物探测到有2只标记动物死于随机运动均匀分布前,2只标记动物死于随机运动均匀分布后(死于随机运动均匀分布后,在调查范围内出现的带有标记的动物应再次计算在内),但该段时间内有野兔迁入使得种群总数量稳定,理论上计算关于该区域该野兔的实际种群密度(结果取整数)不可能是( )

A.216只/km2 B.207只/km2 C.200只/km2 D.188只/km2

4.群落演替是一个缓慢、持续的动态过程,短时间的观察难以发现这个过程,但是有些现象的出现,可以一窥其演替进行的状态。下列事实的出现,可以用来推断群落演替正在进行着的是( )

A.毛竹林中的竹笋明显长高

B.在浮叶根生植物群落中出现了挺水植物

C.荷塘中荷花盛开、荷叶逐渐覆盖了整片水面

D.在常绿阔叶林中马尾松的部分个体因感染松材线虫死亡

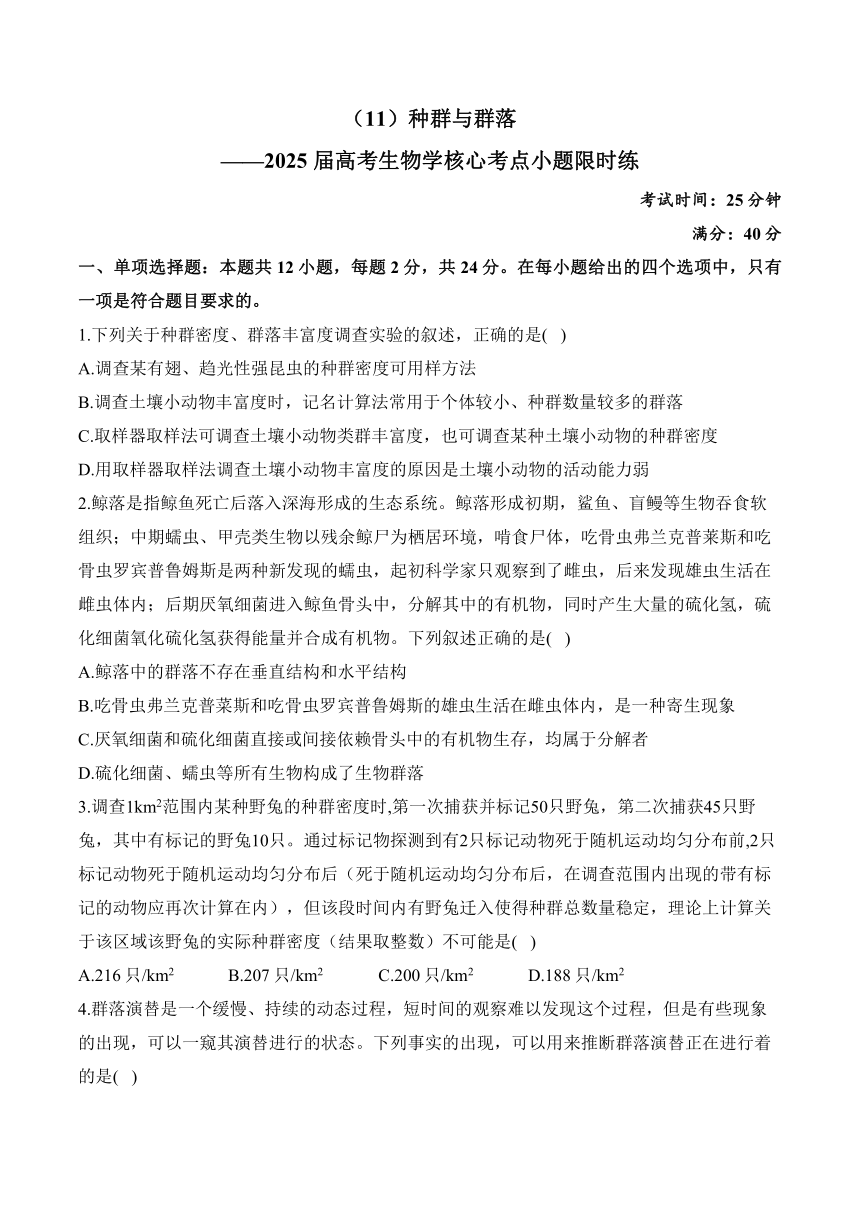

5.下图为用不同方式培养的酵母菌种群数量增长曲线,下列叙述正确的是( )

A.a、b、c种群呈“J”型增长,d种群呈“S”型增长

B.更换培养液只改变了营养物质的浓度,进而影响了酵母菌的生长

C.随培养液更换周期延长,酵母菌种群的增长率增大

D.对酵母菌进行计数时,未经染色的统计结果比实际值偏高

6.谢灵运《登池上楼》有这样的描述:“池塘生春草,园柳变鸣禽。”下列关于池塘中群落的说法,不正确的是( )

A.群落中物种数目的多少会受无机环境的影响

B.研究池塘的范围和边界属于群落水平上研究的问题

C.如果该池塘的水体出现严重的水华现象,则物种的丰富度会有所增加

D.池塘岸边柳树上不同高度的喜鹊巢,不能反映动物群落的垂直结构

7.种群增长曲线可以有多种表示形式,有关如图曲线的说法正确的是( )

A.自然条件下种群增长曲线都符合图2曲线B

B.图1中t2时的种群数量对应图2曲线B中N点的

C.图2曲线A种群的增长速率保持不变

D.图1中M点对应的年龄结构属于衰退型

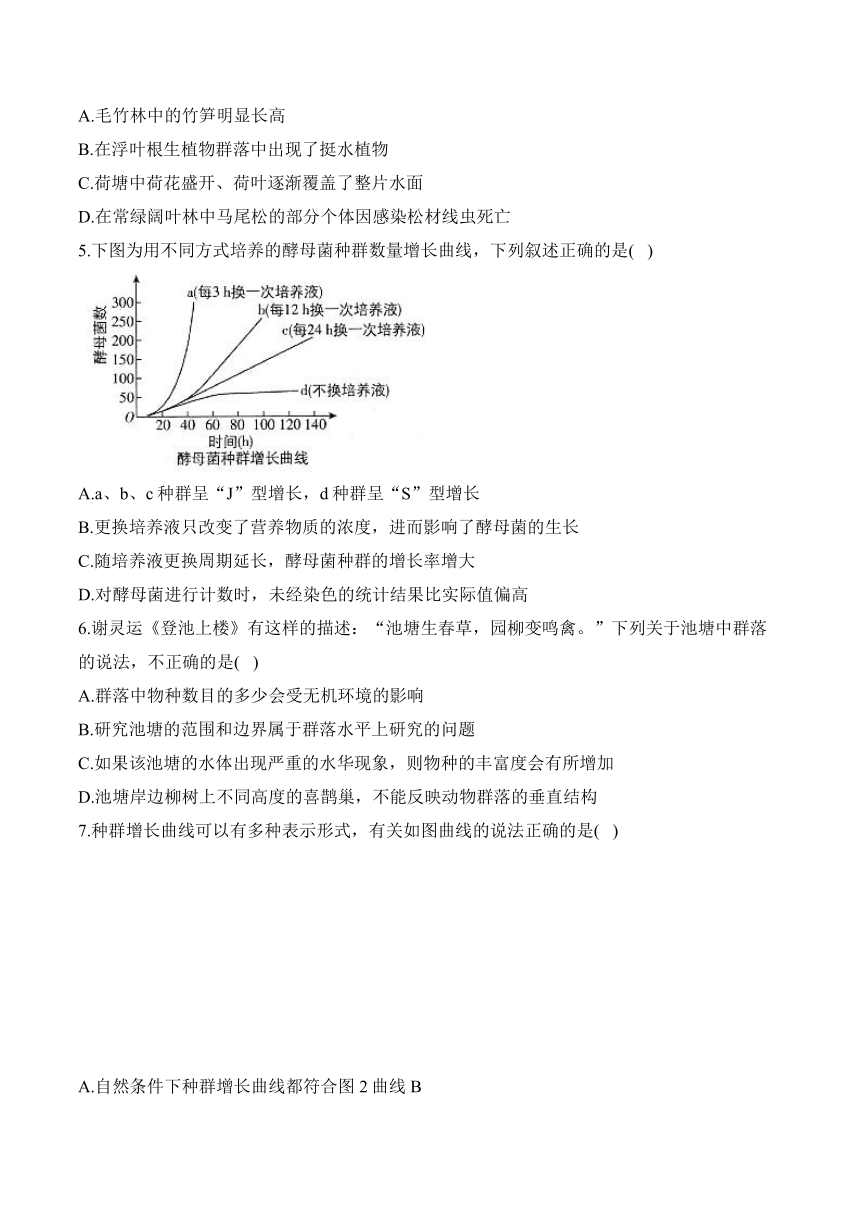

8.科学家研究了某种群的数量与种群瞬时增长量的变化规律,结果如图所示。有关分析错误的是( )

A.该种群数量达到K值时,种内竞争最剧烈

B.该种群数量大于68万个后呈现下降趋势

C.该种群数量为44万个时,种群瞬时增长量最大

D.该种群瞬时增长量大于0时,种群数量将上升

9.牧场某区域因受到雷击引发火灾焚烧殆尽。为了恢复该地的群落结构,研究人员进行了为期四年的试验。在相同的初始条件下,采取了两种处理方式:自然恢复和人工干预(第一年初人工播种多种草本植物种子)。调查试验期间这两种处理的样地草本植物的类群数量,结果如表所示,下列叙述正确的是( )

样地类型 初始 第一年 第二年 第三年 第四年

自然恢复样地(种) 0 8 13 16 22

人工干预样地(种) 0 29 25 22 22

A.自然恢复样地发生的演替类型是初生演替

B.人工干预加快了牧草地的群落结构恢复速度

C.第四年两种样地的草本植物的物种组成相同

D.自然恢复样地中土壤小动物的丰富度逐年下降

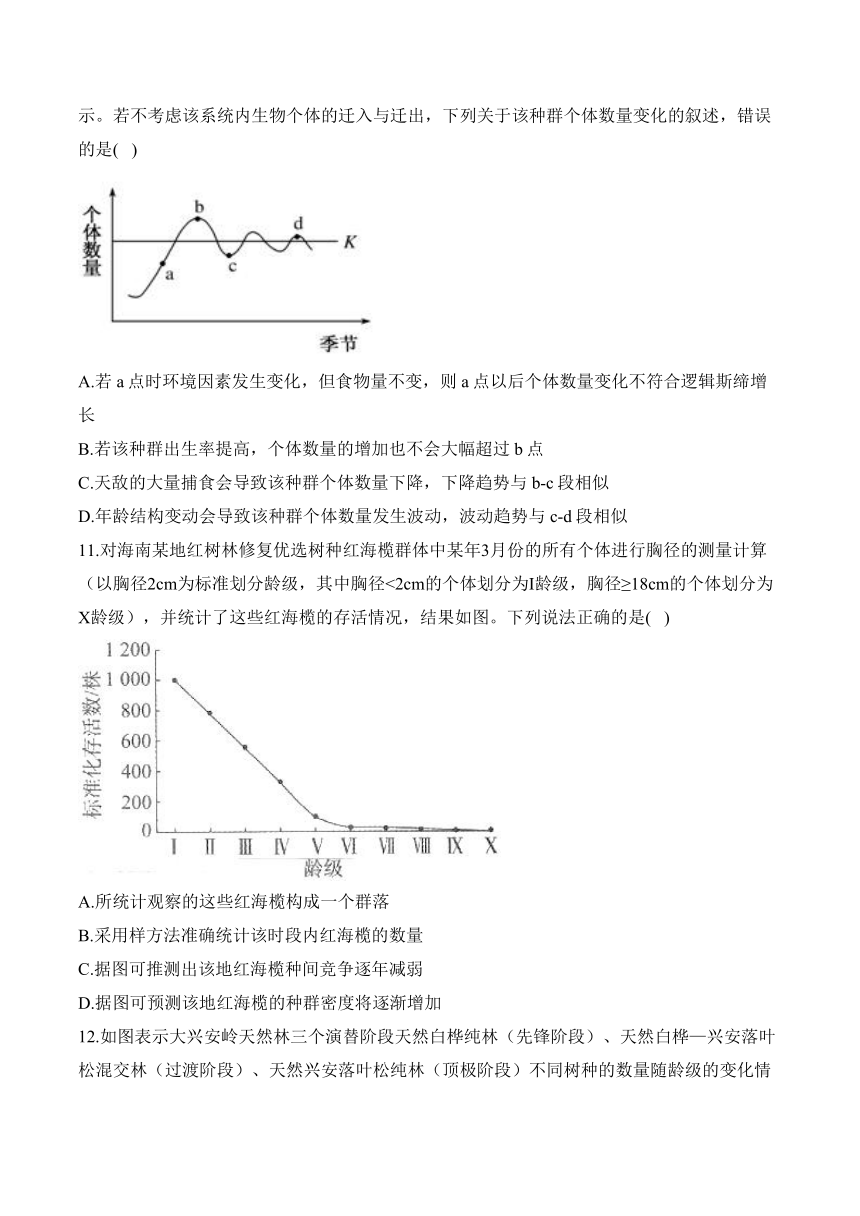

10.若生态系统中生活着多种植食性动物,其中某一植食性动物种群个体数量的变化如图所示。若不考虑该系统内生物个体的迁入与迁出,下列关于该种群个体数量变化的叙述,错误的是( )

A.若a点时环境因素发生变化,但食物量不变,则a点以后个体数量变化不符合逻辑斯缔增长

B.若该种群出生率提高,个体数量的增加也不会大幅超过b点

C.天敌的大量捕食会导致该种群个体数量下降,下降趋势与b-c段相似

D.年龄结构变动会导致该种群个体数量发生波动,波动趋势与c-d段相似

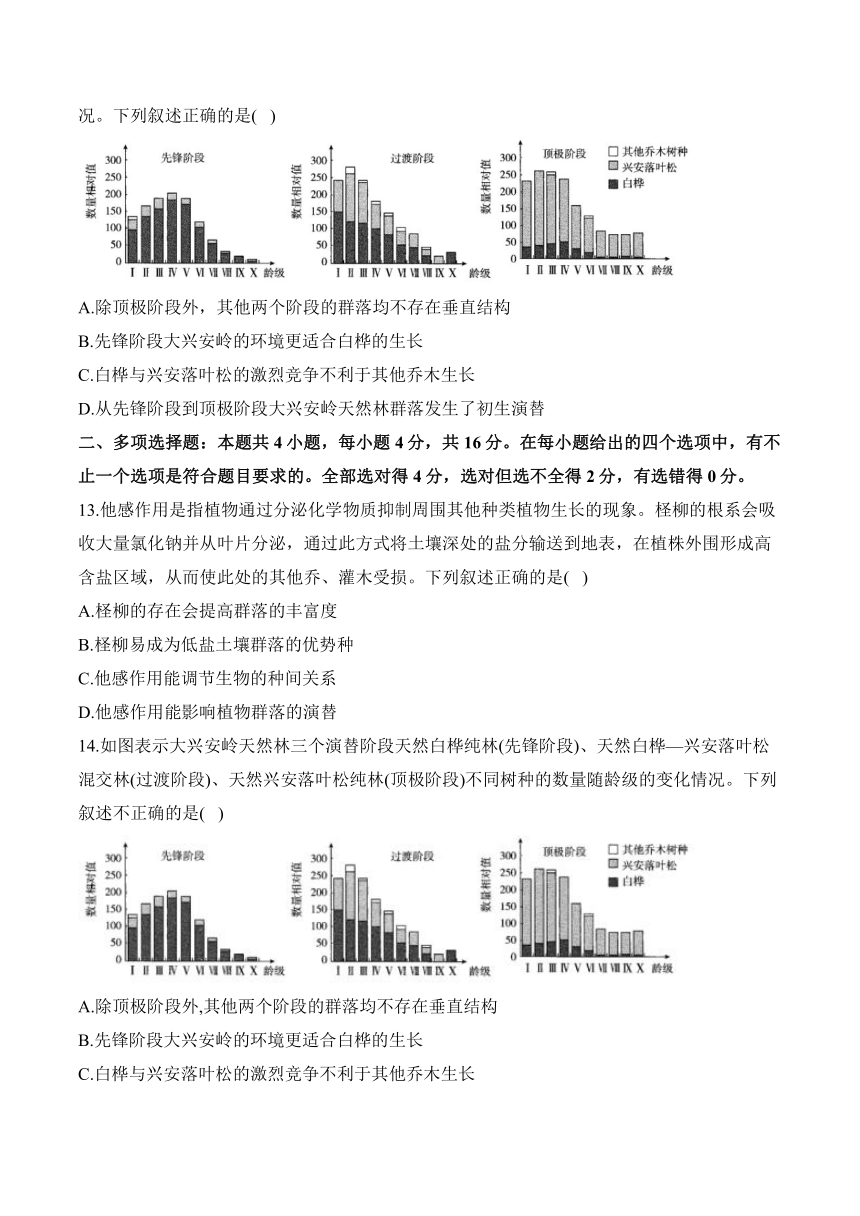

11.对海南某地红树林修复优选树种红海榄群体中某年3月份的所有个体进行胸径的测量计算(以胸径2cm为标准划分龄级,其中胸径<2cm的个体划分为I龄级,胸径≥18cm的个体划分为X龄级),并统计了这些红海榄的存活情况,结果如图。下列说法正确的是( )

A.所统计观察的这些红海榄构成一个群落

B.采用样方法准确统计该时段内红海榄的数量

C.据图可推测出该地红海榄种间竞争逐年减弱

D.据图可预测该地红海榄的种群密度将逐渐增加

12.如图表示大兴安岭天然林三个演替阶段天然白桦纯林(先锋阶段)、天然白桦—兴安落叶松混交林(过渡阶段)、天然兴安落叶松纯林(顶极阶段)不同树种的数量随龄级的变化情况。下列叙述正确的是( )

A.除顶极阶段外,其他两个阶段的群落均不存在垂直结构

B.先锋阶段大兴安岭的环境更适合白桦的生长

C.白桦与兴安落叶松的激烈竞争不利于其他乔木生长

D.从先锋阶段到顶极阶段大兴安岭天然林群落发生了初生演替

二、多项选择题:本题共4小题,每小题4分,共16分。在每小题给出的四个选项中,有不止一个选项是符合题目要求的。全部选对得4分,选对但选不全得2分,有选错得0分。

13.他感作用是指植物通过分泌化学物质抑制周围其他种类植物生长的现象。柽柳的根系会吸收大量氯化钠并从叶片分泌,通过此方式将土壤深处的盐分输送到地表,在植株外围形成高含盐区域,从而使此处的其他乔、灌木受损。下列叙述正确的是( )

A.柽柳的存在会提高群落的丰富度

B.柽柳易成为低盐土壤群落的优势种

C.他感作用能调节生物的种间关系

D.他感作用能影响植物群落的演替

14.如图表示大兴安岭天然林三个演替阶段天然白桦纯林(先锋阶段)、天然白桦—兴安落叶松混交林(过渡阶段)、天然兴安落叶松纯林(顶极阶段)不同树种的数量随龄级的变化情况。下列叙述不正确的是( )

A.除顶极阶段外,其他两个阶段的群落均不存在垂直结构

B.先锋阶段大兴安岭的环境更适合白桦的生长

C.白桦与兴安落叶松的激烈竞争不利于其他乔木生长

D.从先锋阶段到顶极阶段大兴安岭天然林群落发生了初生演替

15.科研小组调查相对封闭农场的野兔种群数量的变化。S值为该种群的(K值-种群数量)/K值(设K值为200),如图所示是根据S值与种群数量的关系建立的数学模型。下列有关叙述错误的是( )

A.K值为该种群的最大数量

B.S值越小,该种群内的竞争越激烈

C.该种群单位时间内个体增加的数量一直下降

D.S2~S3,该种群的年龄结构为衰退型

16.河北省塞罕坝林场建设者获得了2017年联合国环保最高荣誉——“地球卫士奖”。历史上塞罕坝林场由于过度采伐,土地日渐贫瘠,北方沙漠的风沙可以被肆无忌惮地刮入北京。自1962年开始,塞罕坝林场三代建设者在“黄沙遮天日,飞鸟无栖树”的荒漠沙地上艰苦奋斗、甘于奉献,创造了荒原变林海的人间奇迹。下列说法正确的是( )

A.该林场由荒原变为林海的过程属于次生演替

B.演替过程中植物的垂直结构为动物创造了栖息空间和食物条件

C.林海中不同生物之间的关系是在生态系统水平上进行研究获得的

D.在自然环境不发生根本变化的前提下,我国西北地区的荒漠地带,也能建立起塞罕坝式的林海

答案以及解析

1.答案:C

解析:调查某有翅、趋光性强昆虫的种群密度可用黑光灯诱捕法,A错误;调查土壤小动物丰富度时,记名计算法常用于个体较大、种群数量较少的物种,B错误;取样器取样法可调查土壤小动物类群的丰富度和某个种群的密度,C正确;用取样器取样法调查土壤小动物丰富度的原因是土壤小动物的活动能力强、身体微小,不适于用样方法调查,D错误。

2.答案:D

解析:群落均具有垂直结构和水平结构,只是在有些生物群落中,垂直结构或水平结构不明显,A错误。该蠕虫的雄虫和雌虫属于同一物种,而寄生属于不同种生物之间的关系,B错误。硫化细菌氧化硫化氢获得能量并合成有机物,属于化能自养型生物,属于生产者,C错误。硫化细菌、蠕虫等所有生物构成了生物群落,D正确。

3.答案:B

解析:标记动物死于随机运动均匀分布前和后其计算的方式不同,且死于随机运动均匀分布后的标记动物死在重捕面积范围内还是外其计算结果又不同。如果标记动物死于随机运动均匀分布前,因种群数量保持不变,可以看作第一次标记动物数量的减少量。如果标记动物死于随机运动均匀分布后的重捕范围内,可以看作第二次重捕的标记动物数量的增加量,同时也是第二次重捕数量的增加量;如果死在重捕范围外则对计算无影响。由题干可知,2只标记动物死于随机运动均匀分布前,2只标记动物死于随机运动均匀分布后的1km2范围内种群数量理论计算有如下几种可能:

①2只标记动物死于随机运动均匀分布前,2只标记动物死于随机运动均匀分布后,在重捕面积范围内无标记动物死亡:

则N=M×n/m=(50-2)×45/10=216(只/m2)。

②2只标记动物死于随机运动均匀分布前,2只标记动物死于随机运动均匀分布后,在重捕面积范围内有1只标记动物死亡:

则N=M×n/m =(50-2)×(45+1)/(10+1)≈200(只/m2)。

③2只标记动物死于随机运动均匀分布前,2只标记动物死于随机运动均匀分布后,在重捕面积范围内有2只标记动物死亡:

则N=M×n/m =(50-2)×(45+2)/(10+2)≈188(只/m2)。

由此求出的种群密度有216只/km2、200只/km2和188只/km2三种可能,不可能为207只/km2。故选B。

4.答案:B

解析:毛竹林中的竹笋明显长高,描述的是种群内个体的变化,据此不能判断群落演替是否正在进行;在浮叶根生植物群落中出现了挺水植物,说明出现了新的物种,物种丰富度增加了,说明群落正在发生演替;荷塘中荷花盛开、荷叶逐渐覆盖了整片水面,是荷叶生长的结果,据此不能判断群落演替是否正在进行;在常绿阔叶林中马尾松的部分个体因感染松材线虫死亡,描述的是种群内个体的变化,据此不能判断群落演替是否正在进行。故选B。

5.答案:D

解析:分析题图可知,与b、c种群相比,a种群更换培养液的周期最短,营养物质最丰富,环境最适宜,因此a种群酵母菌的生长繁殖的速度最快,最接近于“J”型生长,b、c种群的增长不属于“J”型增长,A错误;更换培养液,既改变了营养物质的浓度,又减少了有害代谢产物的积累,进而影响了酵母菌的生长,B错误;随培养液更换周期延长,营养物质出现匮乏,酵母菌种群的增长率减小,C错误;对酵母菌进行计数时,若统计时未经染色,死亡的酵母菌也会被计数,导致其结果比实际值偏高,D正确。

6.答案:C

解析:群落中物种数目的多少会受无机环境的影响,A正确;研究池塘的范围和边界属于群落水平上研究的问题,B正确;如果该池塘的水体出现严重的水华现象,则物种的丰富度会减少,C错误;池塘岸边柳树上不同高度的喜鹊巢,是针对同一物种的描述,不能反映动物群落的垂直结构,D正确。

7.答案:B

解析:图2曲线B为“S”形曲线,自然条件下有些种群增长不符合“S”形曲线,A错误。图1中l时的种群数量达到最大,对应图2曲线B中N点的,B正确。图2曲线A表示“J”形增长曲线,“J”形增长曲线的增长速率不断增大,C错误。图1中,M点增长速率大于0,种群数量仍在增长,因此年龄结构属于增长型,D错误。

8.答案:A

解析:种群瞬时增长量可表示增长速率,由曲线可知,在一定范围内(20万个~68万个),随种群数量增加,种群增长速率先升高后降低,超过一定数量(68万个)后,种群增长速率小于0,种群数量会减少并稳定在该数值,由此可知,该种群数量变化符合“S”形增长曲线。

A错,由上述分析可知,该种群的K值为68万个,该值并非种群数量的最大值,种群数量最大时种内竞争最剧烈。

9.答案:B

解析:自然恢复样地的土壤基本保留,故为次生演替,A错误;人工干预使初期草本植物的类群数量远高于自然恢复样地,加快了牧草地的群落结构恢复速度,B正确;第四年两类样地的草本植物的类型数量相同,但物种组成不一定相同,C错误;自然恢复样地中草本植物的类群数量逐年上升,土壤小动物的丰富度也逐年上升,D错误。

10.答案:A

解析:若a点环境因素变化,增长的过程可能会有所变化,但由于食物量不变,a点以后个体数量变化最终还是符合“S”型增长,只是增长速率有所增加或减少,A错误;从图中个体数量在K值附近波动可以看出,该生态系统是一个相对成熟稳定的生态系统,若出生率提高,种群密度增大,环境阻力增加,因存在生存斗争,死亡率也将会随之升高,故种群数量会随之下降,仍在K值附近波动,不会大幅超过B点,B正确;种群数量波动的主要原因是食物和天敌,当种群被大量捕食时,下降趋势与b~c段相似,C正确;年龄结构变动会导致该种群数量波动,但环境容纳量基本不变,所以,种群数量也是围绕K值波动,趋势与c~d段相似,D正确。

11.答案:D

解析:在相同时间聚集在一定地域中各种生物种群的集合,叫作生物群落,由题意可知,实验统计的是红海榄某年3月份的所有个体,这些个体不能构成群落,A错误;样方法是估算种群密度的常用方法之一,不能准确统计该时段内红海榄的数量,B错误;根据题图只能看出不同龄级红海榄的数量,无法判断红海榄种间竞争的情况,C错误;由题图可知,红海榄的幼龄个体多于老龄个体,因此其年龄结构是增长型,可预测该种群的密度将逐渐增加,D正确。

12.答案:B

解析:顶极阶段、先锋阶段和过渡阶段的群落都存在垂直结构,A错误。据图可知,先锋阶段,白桦的种群数量较多,具有绝对优势,可推测先锋阶段大兴安岭的环境条件更适合白桦的生长,B正确。过渡阶段,白桦与兴安落叶松竞争激烈,其他乔木树种较先锋阶段和顶极阶段的多,说明白桦与兴安落叶松的激烈竞争有利于其他乔木生长,C错误。大兴安岭天然林群落发生的是次生演替,D错误。

13.答案:BCD

解析:群落的丰富度是指群落中物种数目的多少,柽柳通过他感作用使其周围环境中的其他乔、灌木受损,进而导致群落的丰富度降低,A错误;柽柳的存在会导致柽柳外围形成高含盐区域,可使柽柳在与低盐土壤群落中的其他植物竞争中成为优势种,B正确;植物通过他感作用向体外分泌某种化学物质,从而抑制周围其他种类植物生长,可见他感作用能调节生物的种间关系,并能影响植物群落的演替, C、D正确。

14.答案:ACD

解析:顶极阶段、先锋阶段和过渡阶段的群落都存在垂直结构,A错误。据图可知,先锋阶段,白桦的种群数量较多,具有绝对优势,可推测先锋阶段大兴安岭的环境条件更适合白桦的生长,B正确。过渡阶段,白桦与兴安落叶松竞争激烈,其他乔木树种较先锋阶段和顶极阶段的多,说明白桦与兴安落叶松的激烈竞争有利于其他乔木生长,C错误。大兴安岭天然林群落发生的是次生演替,D错误。

15.答案:ACD

解析:K值是长时期内环境所能维持的种群的最大数量,一般情况下,种群数量在K值上下波动,A错误;由图可知,随着种群数量的增加,S值逐渐减小,即S值越小,种群数量越多,种内竞争越激烈,B正确;单位时间内种群增加的数量为增长速率,增长速率先随着种群数量的增多而增大,到K/2时达到最大值,之后逐渐减小,因此该种群单位时间内增加的数量先增加后下降,C错误;由图可知,S1~S4期间,种群数量一直上升,年龄结构为增长型,D错误。

16.答案:AB

解析:该林场由荒原变为林海的过程属于次生演替,A正确;在垂直方向上,大多数群落都具有明显的分层现象,例如森林中自上而下分别有乔木、灌木和草本植物,植物的垂直分层为动物创造了栖息空间和食物条件,B正确;林海中不同生物之间的关系是在群落水平上进行研究获得的,C错误;在自然环境不发生根本变化的前提下,我国西北地区的荒漠地带因为干旱等气候条件,不能建立起塞罕坝式的林海,D错误。

——2025 届高考生物学核心考点小题限时练

考试时间:25分钟

满分:40分

一、单项选择题:本题共12小题,每题2分,共24分。在每小题给出的四个选项中,只有一项是符合题目要求的。

1.下列关于种群密度、群落丰富度调查实验的叙述,正确的是( )

A.调查某有翅、趋光性强昆虫的种群密度可用样方法

B.调查土壤小动物丰富度时,记名计算法常用于个体较小、种群数量较多的群落

C.取样器取样法可调查土壤小动物类群丰富度,也可调查某种土壤小动物的种群密度

D.用取样器取样法调查土壤小动物丰富度的原因是土壤小动物的活动能力弱

2.鲸落是指鲸鱼死亡后落入深海形成的生态系统。鲸落形成初期,鲨鱼、盲鳗等生物吞食软组织;中期蠕虫、甲壳类生物以残余鲸尸为栖居环境,啃食尸体,吃骨虫弗兰克普莱斯和吃骨虫罗宾普鲁姆斯是两种新发现的蠕虫,起初科学家只观察到了雌虫,后来发现雄虫生活在雌虫体内;后期厌氧细菌进入鲸鱼骨头中,分解其中的有机物,同时产生大量的硫化氢,硫化细菌氧化硫化氢获得能量并合成有机物。下列叙述正确的是( )

A.鲸落中的群落不存在垂直结构和水平结构

B.吃骨虫弗兰克普菜斯和吃骨虫罗宾普鲁姆斯的雄虫生活在雌虫体内,是一种寄生现象

C.厌氧细菌和硫化细菌直接或间接依赖骨头中的有机物生存,均属于分解者

D.硫化细菌、蠕虫等所有生物构成了生物群落

3.调查1km2范围内某种野兔的种群密度时,第一次捕获并标记50只野兔,第二次捕获45只野兔,其中有标记的野兔10只。通过标记物探测到有2只标记动物死于随机运动均匀分布前,2只标记动物死于随机运动均匀分布后(死于随机运动均匀分布后,在调查范围内出现的带有标记的动物应再次计算在内),但该段时间内有野兔迁入使得种群总数量稳定,理论上计算关于该区域该野兔的实际种群密度(结果取整数)不可能是( )

A.216只/km2 B.207只/km2 C.200只/km2 D.188只/km2

4.群落演替是一个缓慢、持续的动态过程,短时间的观察难以发现这个过程,但是有些现象的出现,可以一窥其演替进行的状态。下列事实的出现,可以用来推断群落演替正在进行着的是( )

A.毛竹林中的竹笋明显长高

B.在浮叶根生植物群落中出现了挺水植物

C.荷塘中荷花盛开、荷叶逐渐覆盖了整片水面

D.在常绿阔叶林中马尾松的部分个体因感染松材线虫死亡

5.下图为用不同方式培养的酵母菌种群数量增长曲线,下列叙述正确的是( )

A.a、b、c种群呈“J”型增长,d种群呈“S”型增长

B.更换培养液只改变了营养物质的浓度,进而影响了酵母菌的生长

C.随培养液更换周期延长,酵母菌种群的增长率增大

D.对酵母菌进行计数时,未经染色的统计结果比实际值偏高

6.谢灵运《登池上楼》有这样的描述:“池塘生春草,园柳变鸣禽。”下列关于池塘中群落的说法,不正确的是( )

A.群落中物种数目的多少会受无机环境的影响

B.研究池塘的范围和边界属于群落水平上研究的问题

C.如果该池塘的水体出现严重的水华现象,则物种的丰富度会有所增加

D.池塘岸边柳树上不同高度的喜鹊巢,不能反映动物群落的垂直结构

7.种群增长曲线可以有多种表示形式,有关如图曲线的说法正确的是( )

A.自然条件下种群增长曲线都符合图2曲线B

B.图1中t2时的种群数量对应图2曲线B中N点的

C.图2曲线A种群的增长速率保持不变

D.图1中M点对应的年龄结构属于衰退型

8.科学家研究了某种群的数量与种群瞬时增长量的变化规律,结果如图所示。有关分析错误的是( )

A.该种群数量达到K值时,种内竞争最剧烈

B.该种群数量大于68万个后呈现下降趋势

C.该种群数量为44万个时,种群瞬时增长量最大

D.该种群瞬时增长量大于0时,种群数量将上升

9.牧场某区域因受到雷击引发火灾焚烧殆尽。为了恢复该地的群落结构,研究人员进行了为期四年的试验。在相同的初始条件下,采取了两种处理方式:自然恢复和人工干预(第一年初人工播种多种草本植物种子)。调查试验期间这两种处理的样地草本植物的类群数量,结果如表所示,下列叙述正确的是( )

样地类型 初始 第一年 第二年 第三年 第四年

自然恢复样地(种) 0 8 13 16 22

人工干预样地(种) 0 29 25 22 22

A.自然恢复样地发生的演替类型是初生演替

B.人工干预加快了牧草地的群落结构恢复速度

C.第四年两种样地的草本植物的物种组成相同

D.自然恢复样地中土壤小动物的丰富度逐年下降

10.若生态系统中生活着多种植食性动物,其中某一植食性动物种群个体数量的变化如图所示。若不考虑该系统内生物个体的迁入与迁出,下列关于该种群个体数量变化的叙述,错误的是( )

A.若a点时环境因素发生变化,但食物量不变,则a点以后个体数量变化不符合逻辑斯缔增长

B.若该种群出生率提高,个体数量的增加也不会大幅超过b点

C.天敌的大量捕食会导致该种群个体数量下降,下降趋势与b-c段相似

D.年龄结构变动会导致该种群个体数量发生波动,波动趋势与c-d段相似

11.对海南某地红树林修复优选树种红海榄群体中某年3月份的所有个体进行胸径的测量计算(以胸径2cm为标准划分龄级,其中胸径<2cm的个体划分为I龄级,胸径≥18cm的个体划分为X龄级),并统计了这些红海榄的存活情况,结果如图。下列说法正确的是( )

A.所统计观察的这些红海榄构成一个群落

B.采用样方法准确统计该时段内红海榄的数量

C.据图可推测出该地红海榄种间竞争逐年减弱

D.据图可预测该地红海榄的种群密度将逐渐增加

12.如图表示大兴安岭天然林三个演替阶段天然白桦纯林(先锋阶段)、天然白桦—兴安落叶松混交林(过渡阶段)、天然兴安落叶松纯林(顶极阶段)不同树种的数量随龄级的变化情况。下列叙述正确的是( )

A.除顶极阶段外,其他两个阶段的群落均不存在垂直结构

B.先锋阶段大兴安岭的环境更适合白桦的生长

C.白桦与兴安落叶松的激烈竞争不利于其他乔木生长

D.从先锋阶段到顶极阶段大兴安岭天然林群落发生了初生演替

二、多项选择题:本题共4小题,每小题4分,共16分。在每小题给出的四个选项中,有不止一个选项是符合题目要求的。全部选对得4分,选对但选不全得2分,有选错得0分。

13.他感作用是指植物通过分泌化学物质抑制周围其他种类植物生长的现象。柽柳的根系会吸收大量氯化钠并从叶片分泌,通过此方式将土壤深处的盐分输送到地表,在植株外围形成高含盐区域,从而使此处的其他乔、灌木受损。下列叙述正确的是( )

A.柽柳的存在会提高群落的丰富度

B.柽柳易成为低盐土壤群落的优势种

C.他感作用能调节生物的种间关系

D.他感作用能影响植物群落的演替

14.如图表示大兴安岭天然林三个演替阶段天然白桦纯林(先锋阶段)、天然白桦—兴安落叶松混交林(过渡阶段)、天然兴安落叶松纯林(顶极阶段)不同树种的数量随龄级的变化情况。下列叙述不正确的是( )

A.除顶极阶段外,其他两个阶段的群落均不存在垂直结构

B.先锋阶段大兴安岭的环境更适合白桦的生长

C.白桦与兴安落叶松的激烈竞争不利于其他乔木生长

D.从先锋阶段到顶极阶段大兴安岭天然林群落发生了初生演替

15.科研小组调查相对封闭农场的野兔种群数量的变化。S值为该种群的(K值-种群数量)/K值(设K值为200),如图所示是根据S值与种群数量的关系建立的数学模型。下列有关叙述错误的是( )

A.K值为该种群的最大数量

B.S值越小,该种群内的竞争越激烈

C.该种群单位时间内个体增加的数量一直下降

D.S2~S3,该种群的年龄结构为衰退型

16.河北省塞罕坝林场建设者获得了2017年联合国环保最高荣誉——“地球卫士奖”。历史上塞罕坝林场由于过度采伐,土地日渐贫瘠,北方沙漠的风沙可以被肆无忌惮地刮入北京。自1962年开始,塞罕坝林场三代建设者在“黄沙遮天日,飞鸟无栖树”的荒漠沙地上艰苦奋斗、甘于奉献,创造了荒原变林海的人间奇迹。下列说法正确的是( )

A.该林场由荒原变为林海的过程属于次生演替

B.演替过程中植物的垂直结构为动物创造了栖息空间和食物条件

C.林海中不同生物之间的关系是在生态系统水平上进行研究获得的

D.在自然环境不发生根本变化的前提下,我国西北地区的荒漠地带,也能建立起塞罕坝式的林海

答案以及解析

1.答案:C

解析:调查某有翅、趋光性强昆虫的种群密度可用黑光灯诱捕法,A错误;调查土壤小动物丰富度时,记名计算法常用于个体较大、种群数量较少的物种,B错误;取样器取样法可调查土壤小动物类群的丰富度和某个种群的密度,C正确;用取样器取样法调查土壤小动物丰富度的原因是土壤小动物的活动能力强、身体微小,不适于用样方法调查,D错误。

2.答案:D

解析:群落均具有垂直结构和水平结构,只是在有些生物群落中,垂直结构或水平结构不明显,A错误。该蠕虫的雄虫和雌虫属于同一物种,而寄生属于不同种生物之间的关系,B错误。硫化细菌氧化硫化氢获得能量并合成有机物,属于化能自养型生物,属于生产者,C错误。硫化细菌、蠕虫等所有生物构成了生物群落,D正确。

3.答案:B

解析:标记动物死于随机运动均匀分布前和后其计算的方式不同,且死于随机运动均匀分布后的标记动物死在重捕面积范围内还是外其计算结果又不同。如果标记动物死于随机运动均匀分布前,因种群数量保持不变,可以看作第一次标记动物数量的减少量。如果标记动物死于随机运动均匀分布后的重捕范围内,可以看作第二次重捕的标记动物数量的增加量,同时也是第二次重捕数量的增加量;如果死在重捕范围外则对计算无影响。由题干可知,2只标记动物死于随机运动均匀分布前,2只标记动物死于随机运动均匀分布后的1km2范围内种群数量理论计算有如下几种可能:

①2只标记动物死于随机运动均匀分布前,2只标记动物死于随机运动均匀分布后,在重捕面积范围内无标记动物死亡:

则N=M×n/m=(50-2)×45/10=216(只/m2)。

②2只标记动物死于随机运动均匀分布前,2只标记动物死于随机运动均匀分布后,在重捕面积范围内有1只标记动物死亡:

则N=M×n/m =(50-2)×(45+1)/(10+1)≈200(只/m2)。

③2只标记动物死于随机运动均匀分布前,2只标记动物死于随机运动均匀分布后,在重捕面积范围内有2只标记动物死亡:

则N=M×n/m =(50-2)×(45+2)/(10+2)≈188(只/m2)。

由此求出的种群密度有216只/km2、200只/km2和188只/km2三种可能,不可能为207只/km2。故选B。

4.答案:B

解析:毛竹林中的竹笋明显长高,描述的是种群内个体的变化,据此不能判断群落演替是否正在进行;在浮叶根生植物群落中出现了挺水植物,说明出现了新的物种,物种丰富度增加了,说明群落正在发生演替;荷塘中荷花盛开、荷叶逐渐覆盖了整片水面,是荷叶生长的结果,据此不能判断群落演替是否正在进行;在常绿阔叶林中马尾松的部分个体因感染松材线虫死亡,描述的是种群内个体的变化,据此不能判断群落演替是否正在进行。故选B。

5.答案:D

解析:分析题图可知,与b、c种群相比,a种群更换培养液的周期最短,营养物质最丰富,环境最适宜,因此a种群酵母菌的生长繁殖的速度最快,最接近于“J”型生长,b、c种群的增长不属于“J”型增长,A错误;更换培养液,既改变了营养物质的浓度,又减少了有害代谢产物的积累,进而影响了酵母菌的生长,B错误;随培养液更换周期延长,营养物质出现匮乏,酵母菌种群的增长率减小,C错误;对酵母菌进行计数时,若统计时未经染色,死亡的酵母菌也会被计数,导致其结果比实际值偏高,D正确。

6.答案:C

解析:群落中物种数目的多少会受无机环境的影响,A正确;研究池塘的范围和边界属于群落水平上研究的问题,B正确;如果该池塘的水体出现严重的水华现象,则物种的丰富度会减少,C错误;池塘岸边柳树上不同高度的喜鹊巢,是针对同一物种的描述,不能反映动物群落的垂直结构,D正确。

7.答案:B

解析:图2曲线B为“S”形曲线,自然条件下有些种群增长不符合“S”形曲线,A错误。图1中l时的种群数量达到最大,对应图2曲线B中N点的,B正确。图2曲线A表示“J”形增长曲线,“J”形增长曲线的增长速率不断增大,C错误。图1中,M点增长速率大于0,种群数量仍在增长,因此年龄结构属于增长型,D错误。

8.答案:A

解析:种群瞬时增长量可表示增长速率,由曲线可知,在一定范围内(20万个~68万个),随种群数量增加,种群增长速率先升高后降低,超过一定数量(68万个)后,种群增长速率小于0,种群数量会减少并稳定在该数值,由此可知,该种群数量变化符合“S”形增长曲线。

A错,由上述分析可知,该种群的K值为68万个,该值并非种群数量的最大值,种群数量最大时种内竞争最剧烈。

9.答案:B

解析:自然恢复样地的土壤基本保留,故为次生演替,A错误;人工干预使初期草本植物的类群数量远高于自然恢复样地,加快了牧草地的群落结构恢复速度,B正确;第四年两类样地的草本植物的类型数量相同,但物种组成不一定相同,C错误;自然恢复样地中草本植物的类群数量逐年上升,土壤小动物的丰富度也逐年上升,D错误。

10.答案:A

解析:若a点环境因素变化,增长的过程可能会有所变化,但由于食物量不变,a点以后个体数量变化最终还是符合“S”型增长,只是增长速率有所增加或减少,A错误;从图中个体数量在K值附近波动可以看出,该生态系统是一个相对成熟稳定的生态系统,若出生率提高,种群密度增大,环境阻力增加,因存在生存斗争,死亡率也将会随之升高,故种群数量会随之下降,仍在K值附近波动,不会大幅超过B点,B正确;种群数量波动的主要原因是食物和天敌,当种群被大量捕食时,下降趋势与b~c段相似,C正确;年龄结构变动会导致该种群数量波动,但环境容纳量基本不变,所以,种群数量也是围绕K值波动,趋势与c~d段相似,D正确。

11.答案:D

解析:在相同时间聚集在一定地域中各种生物种群的集合,叫作生物群落,由题意可知,实验统计的是红海榄某年3月份的所有个体,这些个体不能构成群落,A错误;样方法是估算种群密度的常用方法之一,不能准确统计该时段内红海榄的数量,B错误;根据题图只能看出不同龄级红海榄的数量,无法判断红海榄种间竞争的情况,C错误;由题图可知,红海榄的幼龄个体多于老龄个体,因此其年龄结构是增长型,可预测该种群的密度将逐渐增加,D正确。

12.答案:B

解析:顶极阶段、先锋阶段和过渡阶段的群落都存在垂直结构,A错误。据图可知,先锋阶段,白桦的种群数量较多,具有绝对优势,可推测先锋阶段大兴安岭的环境条件更适合白桦的生长,B正确。过渡阶段,白桦与兴安落叶松竞争激烈,其他乔木树种较先锋阶段和顶极阶段的多,说明白桦与兴安落叶松的激烈竞争有利于其他乔木生长,C错误。大兴安岭天然林群落发生的是次生演替,D错误。

13.答案:BCD

解析:群落的丰富度是指群落中物种数目的多少,柽柳通过他感作用使其周围环境中的其他乔、灌木受损,进而导致群落的丰富度降低,A错误;柽柳的存在会导致柽柳外围形成高含盐区域,可使柽柳在与低盐土壤群落中的其他植物竞争中成为优势种,B正确;植物通过他感作用向体外分泌某种化学物质,从而抑制周围其他种类植物生长,可见他感作用能调节生物的种间关系,并能影响植物群落的演替, C、D正确。

14.答案:ACD

解析:顶极阶段、先锋阶段和过渡阶段的群落都存在垂直结构,A错误。据图可知,先锋阶段,白桦的种群数量较多,具有绝对优势,可推测先锋阶段大兴安岭的环境条件更适合白桦的生长,B正确。过渡阶段,白桦与兴安落叶松竞争激烈,其他乔木树种较先锋阶段和顶极阶段的多,说明白桦与兴安落叶松的激烈竞争有利于其他乔木生长,C错误。大兴安岭天然林群落发生的是次生演替,D错误。

15.答案:ACD

解析:K值是长时期内环境所能维持的种群的最大数量,一般情况下,种群数量在K值上下波动,A错误;由图可知,随着种群数量的增加,S值逐渐减小,即S值越小,种群数量越多,种内竞争越激烈,B正确;单位时间内种群增加的数量为增长速率,增长速率先随着种群数量的增多而增大,到K/2时达到最大值,之后逐渐减小,因此该种群单位时间内增加的数量先增加后下降,C错误;由图可知,S1~S4期间,种群数量一直上升,年龄结构为增长型,D错误。

16.答案:AB

解析:该林场由荒原变为林海的过程属于次生演替,A正确;在垂直方向上,大多数群落都具有明显的分层现象,例如森林中自上而下分别有乔木、灌木和草本植物,植物的垂直分层为动物创造了栖息空间和食物条件,B正确;林海中不同生物之间的关系是在群落水平上进行研究获得的,C错误;在自然环境不发生根本变化的前提下,我国西北地区的荒漠地带因为干旱等气候条件,不能建立起塞罕坝式的林海,D错误。

同课章节目录