第6课 战国时期的社会变革 课件

图片预览

文档简介

(共30张PPT)

第二单元 夏商周时期:奴隶制王朝的更替和向封建社会的过渡

第6课 战国时期的社会变革

课程标准:通过了解这一时期的生产力水平和社会关系的变化,初步理解战国时期商鞅变法等改革。通过都江堰工程,感受古代劳动人民的智慧和创造力。

1.通过对比春秋战国的形势图,知道战国七雄形成的基本情况,并了解战国时期战争的特点及重要战役;

2.通过掌握商鞅变法的主要内容及意义,理解商鞅变法成功的原因,认识改革是社会发展、国家强大的需要和动力;

3.了解战国时期的经济发展状况,知道秦国都江堰修建的功能和意义,从中感受我国古代人民的智慧和创造力。

学习目标

1.背景

一、战国七雄

东周

公元前770年

公元前476年

公元前221年

公元前475年

春秋

战国

因孔子编订的史书《春秋》年代相当而得名。

因西汉刘向编订的《战国策》一书而得名。

经过春秋近300年的纷争,我国历史进入了东周后期,即战国时期。维系周王室统治的各种制度走向瓦解。

战国初年社会形势变化:

(1)晋国被韩、赵、魏三家大夫瓜分。

(2)齐国国君之位被大夫田氏所夺取。

(3)齐、楚、燕、韩、赵、魏、秦七国的势力较强,史称“战国七雄”。

战国知识卡

春秋晚期,晋国内部新旧势力斗争激烈,三家大夫韩氏、赵氏、魏氏等新兴势力联合打败旧贵族势力,控制晋国政权,周天子册封这三家为诸侯,这就是著名的“三家分晋”。

同时期,齐国大夫田氏也因控制了齐国政权而被册命为诸侯,姜氏齐国变成了田氏齐国,谓之“田氏代齐”。

“三家分晋”与“田氏代齐”标志着新兴地主阶级的崛起,通常认为是春秋战国的分界线,标志着战国的开端。

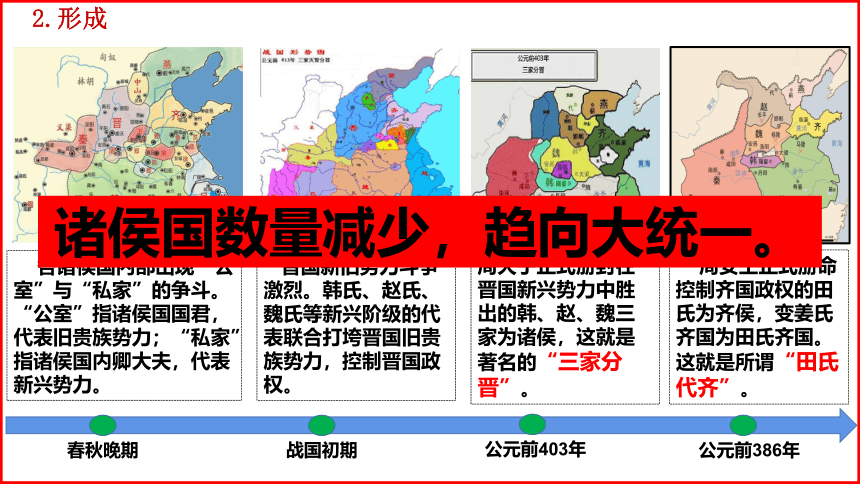

2.形成

春秋晚期

战国初期

公元前403年

公元前386年

各诸侯国内部出现“公室”与“私家”的争斗。“公室”指诸侯国国君,代表旧贵族势力;“私家”指诸侯国内卿大夫,代表新兴势力。

晋国新旧势力斗争激烈。韩氏、赵氏、魏氏等新兴阶级的代表联合打垮晋国旧贵族势力,控制晋国政权。

周天子正式册封在晋国新兴势力中胜出的韩、赵、魏三家为诸侯,这就是著名的“三家分晋”。

周安王正式册命控制齐国政权的田氏为齐侯,变姜氏齐国为田氏齐国。这就是所谓“田氏代齐”。

诸侯国数量减少,趋向大统一。

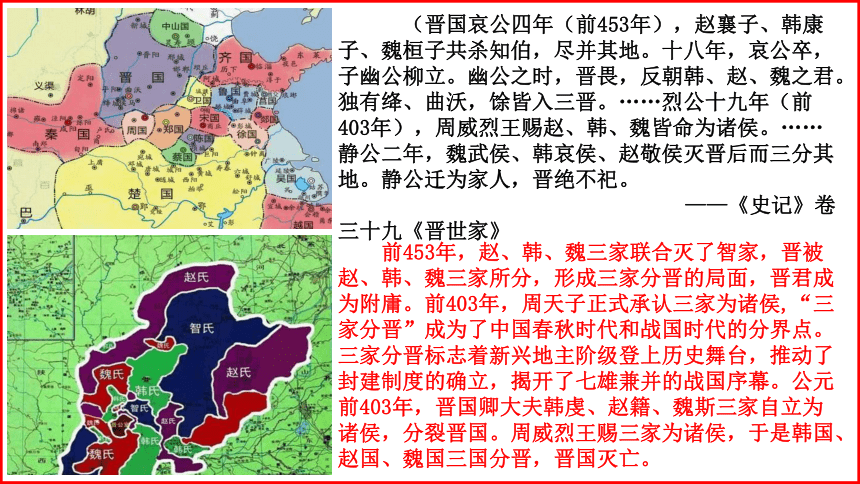

(晋国哀公四年(前453年),赵襄子、韩康子、魏桓子共杀知伯,尽并其地。十八年,哀公卒,子幽公柳立。幽公之时,晋畏,反朝韩、赵、魏之君。独有绛、曲沃,馀皆入三晋。……烈公十九年(前403年),周威烈王赐赵、韩、魏皆命为诸侯。……静公二年,魏武侯、韩哀侯、赵敬侯灭晋后而三分其地。静公迁为家人,晋绝不祀。

——《史记》卷三十九《晋世家》

前453年,赵、韩、魏三家联合灭了智家,晋被赵、韩、魏三家所分,形成三家分晋的局面,晋君成为附庸。前403年,周天子正式承认三家为诸侯,“三家分晋”成为了中国春秋时代和战国时代的分界点。三家分晋标志着新兴地主阶级登上历史舞台,推动了封建制度的确立,揭开了七雄兼并的战国序幕。公元前403年,晋国卿大夫韩虔、赵籍、魏斯三家自立为诸侯,分裂晋国。周威烈王赐三家为诸侯,于是韩国、赵国、魏国三国分晋,晋国灭亡。

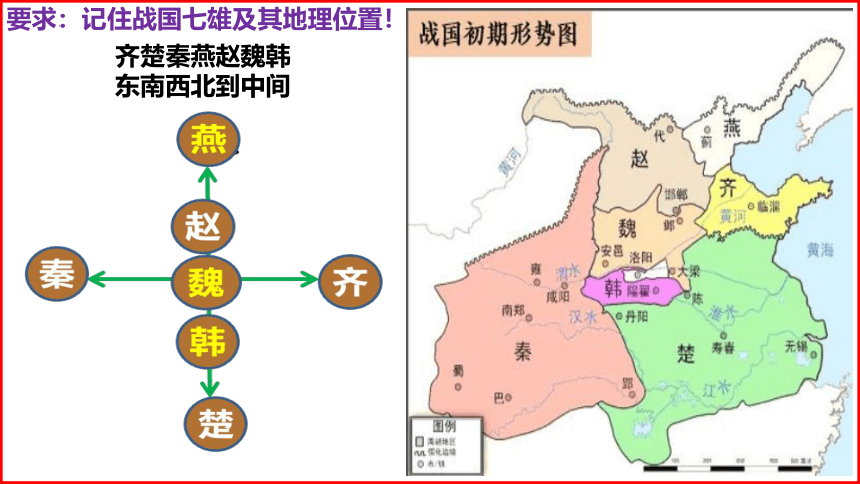

要求:记住战国七雄及其地理位置!

齐楚秦燕赵魏韩

东南西北到中间

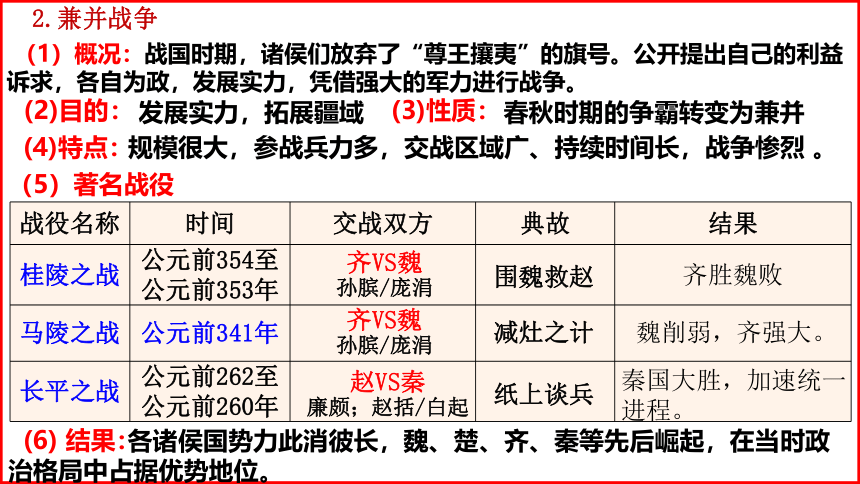

2.兼并战争

(1)概况:战国时期,诸侯们放弃了“尊王攘夷”的旗号。公开提出自己的利益诉求,各自为政,发展实力,凭借强大的军力进行战争。

(2)目的:

发展实力,拓展疆域

(3)性质:

(4)特点:

春秋时期的争霸转变为兼并

规模很大,参战兵力多,交战区域广、持续时间长,战争惨烈 。

战役名称 时间 交战双方 典故 结果

桂陵之战 公元前354至公元前353年

马陵之战 公元前341年

长平之战 公元前262至公元前260年

围魏救赵

减灶之计

纸上谈兵

齐VS魏

孙膑/庞涓

齐VS魏

孙膑/庞涓

赵VS秦

廉颇;赵括/白起

齐胜魏败

魏削弱,齐强大。

秦国大胜,加速统一进程。

(5)著名战役

(6) 结果:

各诸侯国势力此消彼长,魏、楚、齐、秦等先后崛起,在当时政治格局中占据优势地位。

桂陵之战

战国中期,魏国围攻赵国都城邯郸,赵国向齐国求救,齐国派田忌为将、孙膑为军师率军西来,矛头直指魏都大梁。

庞涓闻讯立即回师自救,孙膑巧妙地在魏军南撤必经之地桂陵设伏,大败魏军,史称“桂陵之战”。

救救我!

来了!

围魏救赵

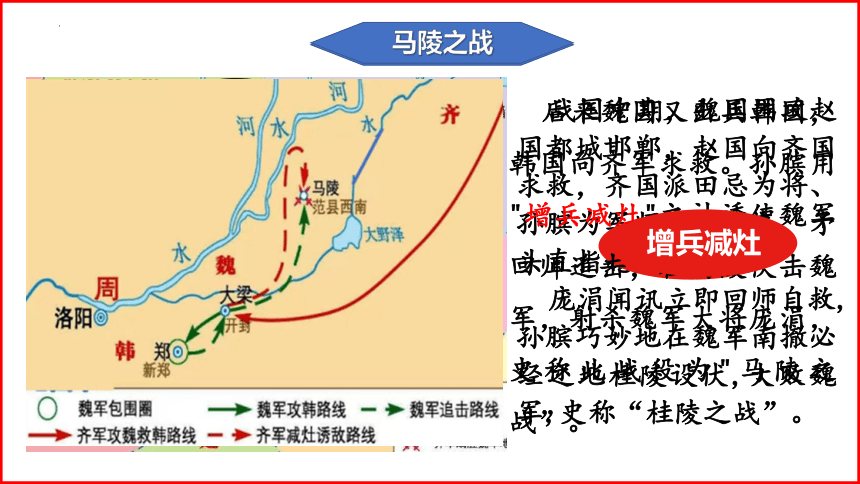

马陵之战

后来魏国又出兵韩国,韩国向齐军求救。孙膑用"增兵减灶"之计诱使魏军回师追击,在马陵伏击魏军,射杀魏军大将庞涓,史称此战役为"马陵之战”。

增兵减灶

鄢郢之战

鄢郢之战,是指秦国名将白起率军伐楚的大规模作战。白起采用了决水攻城的战术攻克楚国别都鄢城,然后沿长江东下深入楚境,攻陷楚国国都郢,取得最后的胜利。

此战,秦国获得了楚国大量国土;楚国被迫迁都,国力受到极大削弱。

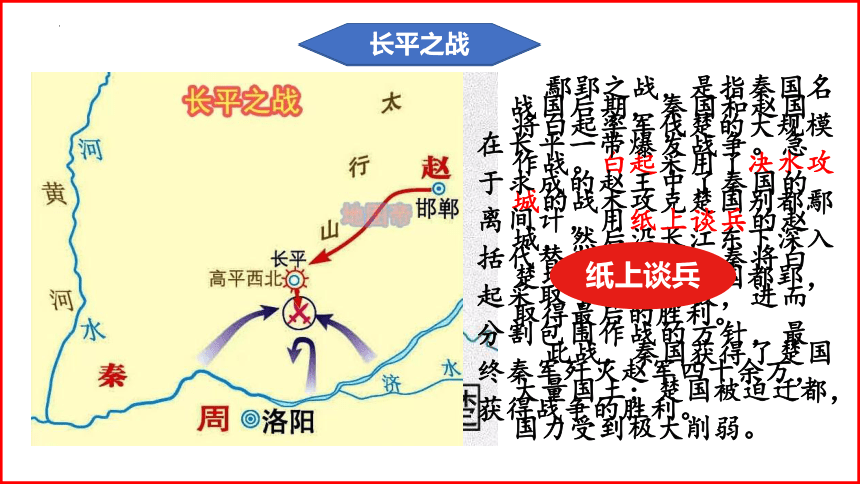

长平之战

战国后期,秦国和赵国在长平一带爆发战争。急于求成的赵王中了秦国的离间计,用纸上谈兵的赵括代替老将廉颇。秦将白起采取了佯败诱敌,进而分割包围作战的方针,最终秦军歼灭赵军四十余万,获得战争的胜利。

纸上谈兵

将相和·完璧归赵

廉颇者,赵之良将也。赵惠文王十六年,廉颇为赵将伐齐,大破之,取阳晋,拜为上卿,以勇气闻於诸侯。蔺相如者,赵人也,为赵宦者令缪贤舍人。赵惠文王时,得楚和氏璧。秦昭王闻之,使人遗赵王书,原以十五城请易璧。……王曰:“谁可使者?”相如曰:“王必无人,臣原奉璧往使。城入赵而璧留秦;城不入,臣请完璧归赵。”赵王於是遂遣相如奉璧西入秦。……相如奉璧奏秦王。秦王大喜,传以示美人及左右,左右皆呼万岁。相如视秦王无意偿赵城,乃前曰:“璧有瑕,请指示王。”王授璧,相如因持璧卻立,倚柱,怒发上冲冠……相如持其璧睨柱,欲以击柱。秦王恐其破璧,乃辞谢固请,召有司案图,指从此以往十五都予赵。相如度秦王特以诈详为予赵城,实不可得,乃谓秦王曰:“和氏璧,天下所共传宝也,赵王恐,不敢不献。赵王送璧时,斋戒五日,今大王亦宜斋戒五日,设九宾於廷,臣乃敢上璧。”秦王度之,终不可彊夺,遂许斋五日,舍相如广成传。相如度秦王虽斋,决负约不偿城,乃使其从者衣褐,怀其璧,从径道亡,归璧于赵。……卒相与欢,为刎颈之交。

——《史记·七十列传·廉颇蔺相如列传》

战国四大名将

白起(?—公元前257年),白氏,名起,郿邑(今陕西眉县常兴镇白家村)人。战国时期杰出的军事家、“兵家”代表人物。楚平王之孙白公胜后代。熟知兵法,善于用兵,和穰侯魏冉的关系很好。辅佐秦昭王,屡立战功。伊阙之战,大破魏韩24万联军,彻底扫平秦军东进之路。伐楚之战,攻陷楚都郢城。长平之战,重创赵国主力。担任秦军主将30多年,攻城70余座,为秦国统一六国做出了巨大的贡献,受封为武安君。功高震主,得罪应侯,接连贬官,后赐死于杜邮。

李牧(?-公元前229年),嬴姓,李氏,名牧,赵国柏仁(今河北邢台)人。战国末年军事家,与白起、王翦、廉颇并称“战国四大名将”,素有“李牧死,赵国亡”之称。李牧驻守代郡、雁门郡期间,率军大破匈奴。后期以抵御秦国为主,宜安之战中重创秦军,受封武安君。前229年,赵王迁中了秦国的离间计,听信谗言夺取了李牧的兵权,不久后将李牧杀害。

王翦(生卒年不详):频阳东乡(今陕西省富平县)人, 是琅琊王氏和太原王氏的始祖。 战国时期秦国将领、军事家, 秦统一六国的具体实施者。王翦善于用兵,与其子王贲在辅助秦始皇统一六国的战争中立有大功,除韩之外,其余五国均为王翦父子所灭。主要成就:平定六国;南征百越。

廉颇(生卒年不详),嬴姓,廉氏,名颇 。战国末期赵国名将,与白起、王翦、李牧并称为“战国四大名将” 。他与蔺相如“将相和”的事迹,成为后世文学艺术创作的重要题材。主要成就:大破齐军,攻取阳晋;固守长平,抵御秦军;败围燕都,击杀栗腹。

(7)影响:

西汉学者刘向概括战国时期的混乱局面说:田氏取齐,六卿分晋,道德大废,上下失序……是以传相仿效,后生师之,遂相吞灭,并大兼小,暴师经岁,流血满野。父子不相亲,兄弟不相安,夫妇离散,莫保其命,泯然道德绝矣。晚世益甚,万乘之国七,千乘之国五,敌侔争权,盖为战国。贪饕无耻,竞进无厌,国异政教,各自制断。上无天子,下无方伯,力功争强,胜者为右。

——刘向《〈战国策〉书录》

讨论:当时的兼并战争给人民带来什么感受,他们最渴望什么?如何评价战国时期的兼并战争?

古代农业社会,人口就是生产力,谁家人多,谁就厉害 。

公元前364年秦破魏杀6万人;前330年杀魏8万人;前317年秦大败韩赵杀8万人;前312年秦败楚于丹阳杀8万人;前308年秦杀韩6万人;前293年秦破韩魏杀24万人;前273年杀魏15万人;前260年秦杀赵45万人……从前476年-前221年大规模战争185次……

感受:诸侯争霸战争带来痛苦,希望结束战争。 渴望和平。

礼崩乐坏,社会失序。

战争频仍,政局动荡,民不聊生……

面对如此频繁、激烈的兼并战争,要怎样做才能使自己的国家在兼并战争中取得最后的胜利呢?

消极:破坏生产,给人民带来灾难。

积极:客观上促进政治改革,国家统一与民族交融,也有利于思想上百家争鸣局面的形成。

1.变法背景

(1)根本原因:

战国时期,铁制农具和牛耕的使用进一步推广,社会生产力水平不断提高,新兴地主阶级势力增强。

铁制农具和牛耕的使用及推广

社会生产力发展

新兴地主阶级崛起

渴望获得政治权利

各诸侯国统治者

渴望在兼并

战争中获胜

确立新的政治经济秩序

2.变法目的:

适应社会政治经济变化,以求富国强兵,在兼并战争中获胜。

(2)直接原因:

各诸侯国统治者渴望在兼并战争中取胜。

魏、齐、楚、赵、秦等诸侯国统治者

进行变法改革

政治秩序:地主阶级的统治

经济秩序:地主土地所有制

大量私田被开垦

战国各国变法

李悝制定新法,发展生产,稳定市场,任用人才。

吴起在楚国实行变法,针对楚国积弊,剥夺旧贵族政治、经济特权,同时发展经济,增强军力。

胡服骑射,战国中期,赵国国君赵武灵王学习北方游牧民族,组建骑兵部队,并且命部下穿着上衣下裤的胡服,以便骑乘。自胡服骑射以后,赵国军事实力增强、涌现出廉颇、李牧、赵奢等诸多名将,成为战国后期六国中唯一能与秦国抗衡的劲敌。

改革是当时的大势所趋,变法顺应了社会发展潮流。

二、商鞅变法

鄙视

材料一:诸侯卑秦,丑莫大焉。……寡人思念先君之意,常痛于心。宾客群臣有能出奇计强秦者,吾且尊官,与之分土。 ——节选自秦孝公《求贤令》

材料二:商君者,卫之诸庶孽公子也,名鞅,姓公孙氏,其祖本姬姓也。鞅少好刑名之学……闻秦孝公下令国中求贤者,将修缪公之业,东复侵地,乃遂西入秦,因孝公宠臣景监以求见孝公。

——《史记·卷六十八 ·商君列传第八》

1.背景

地处边陲,实力弱小

秦孝公改革图强

商鞅个人的才干

3.时间

公元前356年,秦孝公任用商鞅主持变法。

商鞅出生于卫国,原名公孙鞅,又称卫鞅。后因功被秦国封于商,因而被称为商鞅。他“少好刑名之学”,在魏相手下做过官。

入秦后,以强国之术说动秦孝公,主持变法。变法使得秦国迅速崛起,但相关措施也损害了旧贵族的利益,引起他们对商鞅的仇视。秦孝公死后,商鞅遭诬陷,起兵反抗,兵败被杀。商鞅虽死,但他制定的新法在秦国继续得到推行。

“治世不一道,便国不法古。”

徙木立信

译:治国并不是只有一条道路,只要有利于国家,就不一定非要拘泥于古法旧制。

4.内容

主要内容 影响 政治 确立县制,由国君直接派官吏治理

废除贵族的世袭特权 改革户籍制度,加强对人民的管理 严明法度,禁止私斗 经济 废除旧的土地制度

鼓励耕织,生产粮食、布帛多的人可免除徭役 统一度量衡 军事 奖励军功,对有军功者授予爵位并赏赐土地

加强中央集权(加强中央对地方的控制)

加强中央集权

富

国

强

兵

打击旧贵族(奴隶主阶级)的势力

有利于社会稳定

符合地主阶级的利益,承认地主阶级对土地的所有权(确立了封建土地私有制)

提高了人们的生产积极性,从而促进了封建经济的发展

促进经济交流,方便收税

打击旧贵族,增强军队战斗力

普天之下,莫非王土;率土之滨,莫非王臣。

——《诗经·小雅·北山》

为田开阡陌封疆,而赋税平。平斗桶、权衡、丈尺。

——《史记·商君列传》

最能体现变法性质(封建性质的改革):废除井田制,允许土地自由买卖

对旧贵族打击最大:奖励军功

商鞅认为,治国之要在于“令民归心于农”,变法法令规定:生产粮食和布帛多的,可免除本人劳役和赋税;废除贵族的井田制,国家承认土地私有,允许自由买卖。发达的农业经济提升了秦国国力,保障了军事后勤,为秦国统一奠定了基础。 ——摘编自《秦国“农战”背景下的农业发展》

十年 行之十年,秦民大说(悦),道不拾遗,山无盗贼,家给人足。民勇于公战,怯于私斗,乡邑大治。 ——《史记·商君列传》

百年 长平之战,坑赵卒四十万。(公元前260年)

百三十年 六王毕,四海一。(公元前221年) ——《阿旁宫赋》

5.影响

商鞅推行一系列改革措施,使秦国的综合国力大为增强,提高了军队战斗力,一跃而成为最强盛的诸侯国,为以后秦统一中国奠定了基础。

确立了新的政治经济秩序(地主阶级的统治和地主土地所有制)

材料二 (变法)“行之十年,秦民大说(通“悦”),道不拾遗,山无盗贼,家给人足。民勇于公战,怯于私斗,乡邑大治”。

商鞅变法到底是成功了还是失败了?

通过学习商鞅变法,并联系当前改革,你有什么启发?

判断一场变革成功或失败的标准,不在于实施变法的人的生与死,而在于变法的目的是否达到。商鞅最终虽被处死,但秦国的变法并没有被废除,秦国经过商鞅变法,综合国力大为增强,变法获得了成功。

6.评价/启示

材料一 据《史记》记载,秦孝公死后,太子即位。守旧的贵族诬告商鞅“谋反”,结果商鞅被处死。

商君虽死,秦法未亡。

1.改革应顺应历史发展的潮流,具有创新精神;

2.改革的道路是曲折,改革是社会发展的动力。

3.从小树立勇于变革、积极实践的精神,才能与时俱进,顺应这个变革的时代。

商君治秦,法令至行,公平无私,罚不讳强大,赏不私亲近。

——《战国策·秦策一》

思考:商鞅变法成功的原因有哪些?

商鞅(约公元前390-前338)“少好刑名之学”,入秦后,在秦孝公的支持下,主持变法。变法使得深国迅速崛起,但相关措施也损害了旧贵族的利益,引起他们对商鞅的仇视。秦孝公死后,商鞅遭诬陷,起兵反抗,兵败被杀。商鞅虽死,但他制定的新法在奈国继续得到推行。

1.顺应历史发展趋势,符合秦国国情:处于旧制度崩溃,新制度确立的大变革时期。

2.改革态度坚决:确立“治世不一道,便国不法古”指导思想。

3.不畏权贵,执法公正:取信于民,公正无私,不顾个人安危。

4.根本原因:变法得到秦孝公的坚决支持。

5.措施全面、制度合理:顺应人们追求利益最大化要求,有利于调动生产者积极性。

(1)冶铁技术迅速提高,铁器的种类和数量大幅增多,铁器的使用日趋普遍。

(2)牛耕得到进一步推广,耕作技术明显进步。

战国时期的双镰铁范

三、战国时期的经济发展

1.农业

名称:铁双镰范 年代:战国时期

来源:1953年,出土地点:河北省兴隆县古洞沟

规格:长32厘米、宽11.3厘米

类型;农具

简介:此范系单范,背后有弓形把手,一次可铸两镰。该范近镰柄处有“右廪”字样,这是铸范工官的名称。战国时期铁制工具得到了广泛的应用,而又以铁制农具占主导地位,从而带动了农业和手工业的发展,对封建经济的发展起到了重要的推动作用。

战国时期,农业进步推动了社会分工,促进了手工业发展和商业繁荣。手工业分工更加细密。纺织、冶铁、青铜铸造、采矿、煮盐、竹木器、漆器、皮革、制陶、酿造等手工业发展可观。

2.手工业

战国时期楚国龙凤虎纹丝织物

商业日益发达,货币流通广泛,各地涌现出一批人口众多、商贾云集的中心城市。不少工商业主聚集了大量钱财,有的富比王侯。

临淄甚富而实,其民无不吹竽鼓瑟,弹琴击筑,斗鸡走狗,六博蹋鞠者。临淄之途,车彀击,人肩摩,连衽成帷,举袂成幕,挥汗成雨,家殷人足,志高气扬。 ——《史记·苏秦列传》

流行于春秋战国时期的各国货币

吕不韦

囤积居奇;投机政治;

操持国政;事败自杀。

巴寡妇清

寡妇持家;经营丹砂;

始皇礼遇;待之国宾。

白圭

乐观时变,善为商贾。

人弃我取,人取我与。

3.商业

4.水利工程——都江堰

(1)时间:

(2)人物:

(3)地点:

(4)功能:

(5)意义:

公元前256年

李冰父子

秦国蜀(四川)郡,成都附近的岷山上

综合性的水利工程,发挥出防洪、灌溉、水运等多方面的作用。

①使成都平原成为沃野,被称为“天府之国”;2200多年来,都江堰一直发挥着巨大的作用。

②是我国古代劳动人民杰出智慧与勤劳精神的集中体现。

鱼嘴:内江用于灌溉,外江用于排洪。

宝瓶口:灌溉农田

飞沙堰:在洪水期用于泄洪,并减少泥沙淤积。

李冰任蜀郡守后,和他的儿子李二郎在都安县带领民众兴建一座大型水利工程,时称“都安堰”,宋元后称“都江堰”。李冰父子为修建都江堰,详细考察水情和地势,因地制宜地制定了工程的规划方案及施工方法,具有相当高的科学性和创造性。李冰还治理大渡河、开发岷山,对蜀郡的发展作出很大贡献。

水旱从人,不知饥谨,时无荒年,天下谓之“天府”也。

——《华阳国志》

第二单元 ·夏商周时期:早期国家的产生与社会变革

第7课 战国时期的社会变化

东流不尽秦时水,润泽天府两千年”

都江堰楹联:拜水都江堰,问道青城山。——余秋雨

《都江堰二王庙对联》:一门两禹,六字春秋;

上联:六字炳千秋,十四县民命食天,尽是此公赐予;

下联:万流归一汇,八百里青城沃野,都从太守得来。

课堂小结

生产力的发展

生产工具:铁制农具的出现与推广

耕种方法:牛耕的出现与推广

水利工程:都江堰等水利工程的修建

生产关系的变革

社会制度变革

公田

私田

奴隶

农民

奴隶主

地主

封建剥削方式出现

商鞅

变法

(封建制度确立)

社会矛盾改变

土地制度改变

社会阶级改变

社会性质改变

奴隶社会

封建社会

战国时期的社会变革

中考真题

1 . (2023·广东)《管子·地图》载:“凡兵主者,必先审知地图”。《孙子兵法·地形篇》载:“夫地形者,兵之助也”。据此可知,当时地理知识的运用适应了( )

A.水利兴修 B.诸侯征战 C.儒学兴起 D.私学发展

2 . (2023·湖北)夏商西周时期,水利工程兴修较少,少有山林开发;春秋战国时期,大量开发山林,扩大耕地,兴修水利工程。导致这一变化的主要因素是( )

A.新兴地主阶级的崛起 B.诸侯国势力此消彼长

C.铁制生产工具的使用 D.新政治经济秩序确立

3 . (2023·江西)支持商鞅变法的秦孝公死后,商鞅被害,然而新法并没有被废止。说明商鞅变法( )

A.得到了旧贵族势力的支持 B.顺应了历史发展潮流

C.维护了旧的政治经济秩序 D.遏制了地主阶级势力

4 . (2023·河南)考古发现的战国中后期的铁器,出土范围遍及秦、齐、燕、楚等七国境内,器类包括农具、手工业工具、兵器和杂器。这表明当时铁器( )

A.象征贵族身份 B.制作工艺精良 C.实行官营专卖 D.得到广泛使用

5 . (2023·吉林长春)《华阳国志·蜀志》记载“水旱从人,不知饥馑、时无荒年,天下谓之‘天府’也。”这一景况得益于( )

A.大禹治水 B.都江堰的修建 C.灵渠的开凿 D.大运河的开通

B

C

B

D

C

第二单元 夏商周时期:奴隶制王朝的更替和向封建社会的过渡

第6课 战国时期的社会变革

课程标准:通过了解这一时期的生产力水平和社会关系的变化,初步理解战国时期商鞅变法等改革。通过都江堰工程,感受古代劳动人民的智慧和创造力。

1.通过对比春秋战国的形势图,知道战国七雄形成的基本情况,并了解战国时期战争的特点及重要战役;

2.通过掌握商鞅变法的主要内容及意义,理解商鞅变法成功的原因,认识改革是社会发展、国家强大的需要和动力;

3.了解战国时期的经济发展状况,知道秦国都江堰修建的功能和意义,从中感受我国古代人民的智慧和创造力。

学习目标

1.背景

一、战国七雄

东周

公元前770年

公元前476年

公元前221年

公元前475年

春秋

战国

因孔子编订的史书《春秋》年代相当而得名。

因西汉刘向编订的《战国策》一书而得名。

经过春秋近300年的纷争,我国历史进入了东周后期,即战国时期。维系周王室统治的各种制度走向瓦解。

战国初年社会形势变化:

(1)晋国被韩、赵、魏三家大夫瓜分。

(2)齐国国君之位被大夫田氏所夺取。

(3)齐、楚、燕、韩、赵、魏、秦七国的势力较强,史称“战国七雄”。

战国知识卡

春秋晚期,晋国内部新旧势力斗争激烈,三家大夫韩氏、赵氏、魏氏等新兴势力联合打败旧贵族势力,控制晋国政权,周天子册封这三家为诸侯,这就是著名的“三家分晋”。

同时期,齐国大夫田氏也因控制了齐国政权而被册命为诸侯,姜氏齐国变成了田氏齐国,谓之“田氏代齐”。

“三家分晋”与“田氏代齐”标志着新兴地主阶级的崛起,通常认为是春秋战国的分界线,标志着战国的开端。

2.形成

春秋晚期

战国初期

公元前403年

公元前386年

各诸侯国内部出现“公室”与“私家”的争斗。“公室”指诸侯国国君,代表旧贵族势力;“私家”指诸侯国内卿大夫,代表新兴势力。

晋国新旧势力斗争激烈。韩氏、赵氏、魏氏等新兴阶级的代表联合打垮晋国旧贵族势力,控制晋国政权。

周天子正式册封在晋国新兴势力中胜出的韩、赵、魏三家为诸侯,这就是著名的“三家分晋”。

周安王正式册命控制齐国政权的田氏为齐侯,变姜氏齐国为田氏齐国。这就是所谓“田氏代齐”。

诸侯国数量减少,趋向大统一。

(晋国哀公四年(前453年),赵襄子、韩康子、魏桓子共杀知伯,尽并其地。十八年,哀公卒,子幽公柳立。幽公之时,晋畏,反朝韩、赵、魏之君。独有绛、曲沃,馀皆入三晋。……烈公十九年(前403年),周威烈王赐赵、韩、魏皆命为诸侯。……静公二年,魏武侯、韩哀侯、赵敬侯灭晋后而三分其地。静公迁为家人,晋绝不祀。

——《史记》卷三十九《晋世家》

前453年,赵、韩、魏三家联合灭了智家,晋被赵、韩、魏三家所分,形成三家分晋的局面,晋君成为附庸。前403年,周天子正式承认三家为诸侯,“三家分晋”成为了中国春秋时代和战国时代的分界点。三家分晋标志着新兴地主阶级登上历史舞台,推动了封建制度的确立,揭开了七雄兼并的战国序幕。公元前403年,晋国卿大夫韩虔、赵籍、魏斯三家自立为诸侯,分裂晋国。周威烈王赐三家为诸侯,于是韩国、赵国、魏国三国分晋,晋国灭亡。

要求:记住战国七雄及其地理位置!

齐楚秦燕赵魏韩

东南西北到中间

2.兼并战争

(1)概况:战国时期,诸侯们放弃了“尊王攘夷”的旗号。公开提出自己的利益诉求,各自为政,发展实力,凭借强大的军力进行战争。

(2)目的:

发展实力,拓展疆域

(3)性质:

(4)特点:

春秋时期的争霸转变为兼并

规模很大,参战兵力多,交战区域广、持续时间长,战争惨烈 。

战役名称 时间 交战双方 典故 结果

桂陵之战 公元前354至公元前353年

马陵之战 公元前341年

长平之战 公元前262至公元前260年

围魏救赵

减灶之计

纸上谈兵

齐VS魏

孙膑/庞涓

齐VS魏

孙膑/庞涓

赵VS秦

廉颇;赵括/白起

齐胜魏败

魏削弱,齐强大。

秦国大胜,加速统一进程。

(5)著名战役

(6) 结果:

各诸侯国势力此消彼长,魏、楚、齐、秦等先后崛起,在当时政治格局中占据优势地位。

桂陵之战

战国中期,魏国围攻赵国都城邯郸,赵国向齐国求救,齐国派田忌为将、孙膑为军师率军西来,矛头直指魏都大梁。

庞涓闻讯立即回师自救,孙膑巧妙地在魏军南撤必经之地桂陵设伏,大败魏军,史称“桂陵之战”。

救救我!

来了!

围魏救赵

马陵之战

后来魏国又出兵韩国,韩国向齐军求救。孙膑用"增兵减灶"之计诱使魏军回师追击,在马陵伏击魏军,射杀魏军大将庞涓,史称此战役为"马陵之战”。

增兵减灶

鄢郢之战

鄢郢之战,是指秦国名将白起率军伐楚的大规模作战。白起采用了决水攻城的战术攻克楚国别都鄢城,然后沿长江东下深入楚境,攻陷楚国国都郢,取得最后的胜利。

此战,秦国获得了楚国大量国土;楚国被迫迁都,国力受到极大削弱。

长平之战

战国后期,秦国和赵国在长平一带爆发战争。急于求成的赵王中了秦国的离间计,用纸上谈兵的赵括代替老将廉颇。秦将白起采取了佯败诱敌,进而分割包围作战的方针,最终秦军歼灭赵军四十余万,获得战争的胜利。

纸上谈兵

将相和·完璧归赵

廉颇者,赵之良将也。赵惠文王十六年,廉颇为赵将伐齐,大破之,取阳晋,拜为上卿,以勇气闻於诸侯。蔺相如者,赵人也,为赵宦者令缪贤舍人。赵惠文王时,得楚和氏璧。秦昭王闻之,使人遗赵王书,原以十五城请易璧。……王曰:“谁可使者?”相如曰:“王必无人,臣原奉璧往使。城入赵而璧留秦;城不入,臣请完璧归赵。”赵王於是遂遣相如奉璧西入秦。……相如奉璧奏秦王。秦王大喜,传以示美人及左右,左右皆呼万岁。相如视秦王无意偿赵城,乃前曰:“璧有瑕,请指示王。”王授璧,相如因持璧卻立,倚柱,怒发上冲冠……相如持其璧睨柱,欲以击柱。秦王恐其破璧,乃辞谢固请,召有司案图,指从此以往十五都予赵。相如度秦王特以诈详为予赵城,实不可得,乃谓秦王曰:“和氏璧,天下所共传宝也,赵王恐,不敢不献。赵王送璧时,斋戒五日,今大王亦宜斋戒五日,设九宾於廷,臣乃敢上璧。”秦王度之,终不可彊夺,遂许斋五日,舍相如广成传。相如度秦王虽斋,决负约不偿城,乃使其从者衣褐,怀其璧,从径道亡,归璧于赵。……卒相与欢,为刎颈之交。

——《史记·七十列传·廉颇蔺相如列传》

战国四大名将

白起(?—公元前257年),白氏,名起,郿邑(今陕西眉县常兴镇白家村)人。战国时期杰出的军事家、“兵家”代表人物。楚平王之孙白公胜后代。熟知兵法,善于用兵,和穰侯魏冉的关系很好。辅佐秦昭王,屡立战功。伊阙之战,大破魏韩24万联军,彻底扫平秦军东进之路。伐楚之战,攻陷楚都郢城。长平之战,重创赵国主力。担任秦军主将30多年,攻城70余座,为秦国统一六国做出了巨大的贡献,受封为武安君。功高震主,得罪应侯,接连贬官,后赐死于杜邮。

李牧(?-公元前229年),嬴姓,李氏,名牧,赵国柏仁(今河北邢台)人。战国末年军事家,与白起、王翦、廉颇并称“战国四大名将”,素有“李牧死,赵国亡”之称。李牧驻守代郡、雁门郡期间,率军大破匈奴。后期以抵御秦国为主,宜安之战中重创秦军,受封武安君。前229年,赵王迁中了秦国的离间计,听信谗言夺取了李牧的兵权,不久后将李牧杀害。

王翦(生卒年不详):频阳东乡(今陕西省富平县)人, 是琅琊王氏和太原王氏的始祖。 战国时期秦国将领、军事家, 秦统一六国的具体实施者。王翦善于用兵,与其子王贲在辅助秦始皇统一六国的战争中立有大功,除韩之外,其余五国均为王翦父子所灭。主要成就:平定六国;南征百越。

廉颇(生卒年不详),嬴姓,廉氏,名颇 。战国末期赵国名将,与白起、王翦、李牧并称为“战国四大名将” 。他与蔺相如“将相和”的事迹,成为后世文学艺术创作的重要题材。主要成就:大破齐军,攻取阳晋;固守长平,抵御秦军;败围燕都,击杀栗腹。

(7)影响:

西汉学者刘向概括战国时期的混乱局面说:田氏取齐,六卿分晋,道德大废,上下失序……是以传相仿效,后生师之,遂相吞灭,并大兼小,暴师经岁,流血满野。父子不相亲,兄弟不相安,夫妇离散,莫保其命,泯然道德绝矣。晚世益甚,万乘之国七,千乘之国五,敌侔争权,盖为战国。贪饕无耻,竞进无厌,国异政教,各自制断。上无天子,下无方伯,力功争强,胜者为右。

——刘向《〈战国策〉书录》

讨论:当时的兼并战争给人民带来什么感受,他们最渴望什么?如何评价战国时期的兼并战争?

古代农业社会,人口就是生产力,谁家人多,谁就厉害 。

公元前364年秦破魏杀6万人;前330年杀魏8万人;前317年秦大败韩赵杀8万人;前312年秦败楚于丹阳杀8万人;前308年秦杀韩6万人;前293年秦破韩魏杀24万人;前273年杀魏15万人;前260年秦杀赵45万人……从前476年-前221年大规模战争185次……

感受:诸侯争霸战争带来痛苦,希望结束战争。 渴望和平。

礼崩乐坏,社会失序。

战争频仍,政局动荡,民不聊生……

面对如此频繁、激烈的兼并战争,要怎样做才能使自己的国家在兼并战争中取得最后的胜利呢?

消极:破坏生产,给人民带来灾难。

积极:客观上促进政治改革,国家统一与民族交融,也有利于思想上百家争鸣局面的形成。

1.变法背景

(1)根本原因:

战国时期,铁制农具和牛耕的使用进一步推广,社会生产力水平不断提高,新兴地主阶级势力增强。

铁制农具和牛耕的使用及推广

社会生产力发展

新兴地主阶级崛起

渴望获得政治权利

各诸侯国统治者

渴望在兼并

战争中获胜

确立新的政治经济秩序

2.变法目的:

适应社会政治经济变化,以求富国强兵,在兼并战争中获胜。

(2)直接原因:

各诸侯国统治者渴望在兼并战争中取胜。

魏、齐、楚、赵、秦等诸侯国统治者

进行变法改革

政治秩序:地主阶级的统治

经济秩序:地主土地所有制

大量私田被开垦

战国各国变法

李悝制定新法,发展生产,稳定市场,任用人才。

吴起在楚国实行变法,针对楚国积弊,剥夺旧贵族政治、经济特权,同时发展经济,增强军力。

胡服骑射,战国中期,赵国国君赵武灵王学习北方游牧民族,组建骑兵部队,并且命部下穿着上衣下裤的胡服,以便骑乘。自胡服骑射以后,赵国军事实力增强、涌现出廉颇、李牧、赵奢等诸多名将,成为战国后期六国中唯一能与秦国抗衡的劲敌。

改革是当时的大势所趋,变法顺应了社会发展潮流。

二、商鞅变法

鄙视

材料一:诸侯卑秦,丑莫大焉。……寡人思念先君之意,常痛于心。宾客群臣有能出奇计强秦者,吾且尊官,与之分土。 ——节选自秦孝公《求贤令》

材料二:商君者,卫之诸庶孽公子也,名鞅,姓公孙氏,其祖本姬姓也。鞅少好刑名之学……闻秦孝公下令国中求贤者,将修缪公之业,东复侵地,乃遂西入秦,因孝公宠臣景监以求见孝公。

——《史记·卷六十八 ·商君列传第八》

1.背景

地处边陲,实力弱小

秦孝公改革图强

商鞅个人的才干

3.时间

公元前356年,秦孝公任用商鞅主持变法。

商鞅出生于卫国,原名公孙鞅,又称卫鞅。后因功被秦国封于商,因而被称为商鞅。他“少好刑名之学”,在魏相手下做过官。

入秦后,以强国之术说动秦孝公,主持变法。变法使得秦国迅速崛起,但相关措施也损害了旧贵族的利益,引起他们对商鞅的仇视。秦孝公死后,商鞅遭诬陷,起兵反抗,兵败被杀。商鞅虽死,但他制定的新法在秦国继续得到推行。

“治世不一道,便国不法古。”

徙木立信

译:治国并不是只有一条道路,只要有利于国家,就不一定非要拘泥于古法旧制。

4.内容

主要内容 影响 政治 确立县制,由国君直接派官吏治理

废除贵族的世袭特权 改革户籍制度,加强对人民的管理 严明法度,禁止私斗 经济 废除旧的土地制度

鼓励耕织,生产粮食、布帛多的人可免除徭役 统一度量衡 军事 奖励军功,对有军功者授予爵位并赏赐土地

加强中央集权(加强中央对地方的控制)

加强中央集权

富

国

强

兵

打击旧贵族(奴隶主阶级)的势力

有利于社会稳定

符合地主阶级的利益,承认地主阶级对土地的所有权(确立了封建土地私有制)

提高了人们的生产积极性,从而促进了封建经济的发展

促进经济交流,方便收税

打击旧贵族,增强军队战斗力

普天之下,莫非王土;率土之滨,莫非王臣。

——《诗经·小雅·北山》

为田开阡陌封疆,而赋税平。平斗桶、权衡、丈尺。

——《史记·商君列传》

最能体现变法性质(封建性质的改革):废除井田制,允许土地自由买卖

对旧贵族打击最大:奖励军功

商鞅认为,治国之要在于“令民归心于农”,变法法令规定:生产粮食和布帛多的,可免除本人劳役和赋税;废除贵族的井田制,国家承认土地私有,允许自由买卖。发达的农业经济提升了秦国国力,保障了军事后勤,为秦国统一奠定了基础。 ——摘编自《秦国“农战”背景下的农业发展》

十年 行之十年,秦民大说(悦),道不拾遗,山无盗贼,家给人足。民勇于公战,怯于私斗,乡邑大治。 ——《史记·商君列传》

百年 长平之战,坑赵卒四十万。(公元前260年)

百三十年 六王毕,四海一。(公元前221年) ——《阿旁宫赋》

5.影响

商鞅推行一系列改革措施,使秦国的综合国力大为增强,提高了军队战斗力,一跃而成为最强盛的诸侯国,为以后秦统一中国奠定了基础。

确立了新的政治经济秩序(地主阶级的统治和地主土地所有制)

材料二 (变法)“行之十年,秦民大说(通“悦”),道不拾遗,山无盗贼,家给人足。民勇于公战,怯于私斗,乡邑大治”。

商鞅变法到底是成功了还是失败了?

通过学习商鞅变法,并联系当前改革,你有什么启发?

判断一场变革成功或失败的标准,不在于实施变法的人的生与死,而在于变法的目的是否达到。商鞅最终虽被处死,但秦国的变法并没有被废除,秦国经过商鞅变法,综合国力大为增强,变法获得了成功。

6.评价/启示

材料一 据《史记》记载,秦孝公死后,太子即位。守旧的贵族诬告商鞅“谋反”,结果商鞅被处死。

商君虽死,秦法未亡。

1.改革应顺应历史发展的潮流,具有创新精神;

2.改革的道路是曲折,改革是社会发展的动力。

3.从小树立勇于变革、积极实践的精神,才能与时俱进,顺应这个变革的时代。

商君治秦,法令至行,公平无私,罚不讳强大,赏不私亲近。

——《战国策·秦策一》

思考:商鞅变法成功的原因有哪些?

商鞅(约公元前390-前338)“少好刑名之学”,入秦后,在秦孝公的支持下,主持变法。变法使得深国迅速崛起,但相关措施也损害了旧贵族的利益,引起他们对商鞅的仇视。秦孝公死后,商鞅遭诬陷,起兵反抗,兵败被杀。商鞅虽死,但他制定的新法在奈国继续得到推行。

1.顺应历史发展趋势,符合秦国国情:处于旧制度崩溃,新制度确立的大变革时期。

2.改革态度坚决:确立“治世不一道,便国不法古”指导思想。

3.不畏权贵,执法公正:取信于民,公正无私,不顾个人安危。

4.根本原因:变法得到秦孝公的坚决支持。

5.措施全面、制度合理:顺应人们追求利益最大化要求,有利于调动生产者积极性。

(1)冶铁技术迅速提高,铁器的种类和数量大幅增多,铁器的使用日趋普遍。

(2)牛耕得到进一步推广,耕作技术明显进步。

战国时期的双镰铁范

三、战国时期的经济发展

1.农业

名称:铁双镰范 年代:战国时期

来源:1953年,出土地点:河北省兴隆县古洞沟

规格:长32厘米、宽11.3厘米

类型;农具

简介:此范系单范,背后有弓形把手,一次可铸两镰。该范近镰柄处有“右廪”字样,这是铸范工官的名称。战国时期铁制工具得到了广泛的应用,而又以铁制农具占主导地位,从而带动了农业和手工业的发展,对封建经济的发展起到了重要的推动作用。

战国时期,农业进步推动了社会分工,促进了手工业发展和商业繁荣。手工业分工更加细密。纺织、冶铁、青铜铸造、采矿、煮盐、竹木器、漆器、皮革、制陶、酿造等手工业发展可观。

2.手工业

战国时期楚国龙凤虎纹丝织物

商业日益发达,货币流通广泛,各地涌现出一批人口众多、商贾云集的中心城市。不少工商业主聚集了大量钱财,有的富比王侯。

临淄甚富而实,其民无不吹竽鼓瑟,弹琴击筑,斗鸡走狗,六博蹋鞠者。临淄之途,车彀击,人肩摩,连衽成帷,举袂成幕,挥汗成雨,家殷人足,志高气扬。 ——《史记·苏秦列传》

流行于春秋战国时期的各国货币

吕不韦

囤积居奇;投机政治;

操持国政;事败自杀。

巴寡妇清

寡妇持家;经营丹砂;

始皇礼遇;待之国宾。

白圭

乐观时变,善为商贾。

人弃我取,人取我与。

3.商业

4.水利工程——都江堰

(1)时间:

(2)人物:

(3)地点:

(4)功能:

(5)意义:

公元前256年

李冰父子

秦国蜀(四川)郡,成都附近的岷山上

综合性的水利工程,发挥出防洪、灌溉、水运等多方面的作用。

①使成都平原成为沃野,被称为“天府之国”;2200多年来,都江堰一直发挥着巨大的作用。

②是我国古代劳动人民杰出智慧与勤劳精神的集中体现。

鱼嘴:内江用于灌溉,外江用于排洪。

宝瓶口:灌溉农田

飞沙堰:在洪水期用于泄洪,并减少泥沙淤积。

李冰任蜀郡守后,和他的儿子李二郎在都安县带领民众兴建一座大型水利工程,时称“都安堰”,宋元后称“都江堰”。李冰父子为修建都江堰,详细考察水情和地势,因地制宜地制定了工程的规划方案及施工方法,具有相当高的科学性和创造性。李冰还治理大渡河、开发岷山,对蜀郡的发展作出很大贡献。

水旱从人,不知饥谨,时无荒年,天下谓之“天府”也。

——《华阳国志》

第二单元 ·夏商周时期:早期国家的产生与社会变革

第7课 战国时期的社会变化

东流不尽秦时水,润泽天府两千年”

都江堰楹联:拜水都江堰,问道青城山。——余秋雨

《都江堰二王庙对联》:一门两禹,六字春秋;

上联:六字炳千秋,十四县民命食天,尽是此公赐予;

下联:万流归一汇,八百里青城沃野,都从太守得来。

课堂小结

生产力的发展

生产工具:铁制农具的出现与推广

耕种方法:牛耕的出现与推广

水利工程:都江堰等水利工程的修建

生产关系的变革

社会制度变革

公田

私田

奴隶

农民

奴隶主

地主

封建剥削方式出现

商鞅

变法

(封建制度确立)

社会矛盾改变

土地制度改变

社会阶级改变

社会性质改变

奴隶社会

封建社会

战国时期的社会变革

中考真题

1 . (2023·广东)《管子·地图》载:“凡兵主者,必先审知地图”。《孙子兵法·地形篇》载:“夫地形者,兵之助也”。据此可知,当时地理知识的运用适应了( )

A.水利兴修 B.诸侯征战 C.儒学兴起 D.私学发展

2 . (2023·湖北)夏商西周时期,水利工程兴修较少,少有山林开发;春秋战国时期,大量开发山林,扩大耕地,兴修水利工程。导致这一变化的主要因素是( )

A.新兴地主阶级的崛起 B.诸侯国势力此消彼长

C.铁制生产工具的使用 D.新政治经济秩序确立

3 . (2023·江西)支持商鞅变法的秦孝公死后,商鞅被害,然而新法并没有被废止。说明商鞅变法( )

A.得到了旧贵族势力的支持 B.顺应了历史发展潮流

C.维护了旧的政治经济秩序 D.遏制了地主阶级势力

4 . (2023·河南)考古发现的战国中后期的铁器,出土范围遍及秦、齐、燕、楚等七国境内,器类包括农具、手工业工具、兵器和杂器。这表明当时铁器( )

A.象征贵族身份 B.制作工艺精良 C.实行官营专卖 D.得到广泛使用

5 . (2023·吉林长春)《华阳国志·蜀志》记载“水旱从人,不知饥馑、时无荒年,天下谓之‘天府’也。”这一景况得益于( )

A.大禹治水 B.都江堰的修建 C.灵渠的开凿 D.大运河的开通

B

C

B

D

C

同课章节目录

- 第一单元 史前时期:中国境内早期人类与文明的起源

- 第1课 中国境内早期人类的代表—北京人

- 第2课 原始农耕生活

- 第3课 远古的传说

- 第二单元 夏商周时期:早期国家与社会变革

- 第4课 夏商周的更替(2018)

- 第四课 早期国家的产生和发展(2016)

- 第5课 青铜器与甲骨文

- 第6课 动荡的春秋时期

- 第7课 战国时期的社会变化

- 第8课 百家争鸣

- 第三单元 秦汉时期:统一多民族国家的建立和巩固

- 第9课 秦统一中国

- 第10课 秦末农民大起义

- 第11课 西汉建立和“文景之治”

- 第12课 汉武帝巩固大一统王朝

- 第13课 东汉的兴衰

- 第14课 沟通中外文明的“丝绸之路”

- 第15课 两汉的科技和文化

- 第四单元 三国两晋南北朝时期:政权分立与民族交融

- 第16课 三国鼎立

- 第17课 西晋的短暂统一和北方各族的内迁

- 第18课 东晋南朝时期江南地区的开发

- 第19课 北魏政治和北方民族大交融

- 第20课 魏晋南北朝的科技与文化

- 第21课 活动课:让我们共同来感受历史