1.2 《齐桓晋文之事》 课件(共20张PPT)统编版高中语文必修下册

文档属性

| 名称 | 1.2 《齐桓晋文之事》 课件(共20张PPT)统编版高中语文必修下册 |

|

|

| 格式 | ppt | ||

| 文件大小 | 10.1MB | ||

| 资源类型 | 教案 | ||

| 版本资源 | 统编版 | ||

| 科目 | 语文 | ||

| 更新时间 | 2024-09-19 09:32:54 | ||

图片预览

文档简介

(共20张PPT)

以“喻”说理

——《齐桓晋文之事》

主讲人:黄鹂斯

学习目标:

1.梳理孟子阐述观点的思路。

2..学习孟子因势利导、取譬设喻的说理艺术。

3.理解孟子的“王道”思想。

“争地以战,杀人盈野;争城以战,杀人盈城。”

——(《孟子·离娄上》)

“当是之时,秦用商君,富国强兵;楚、魏用吴起,战胜弱敌;齐威王、宣王用孙子、田忌之徒,而诸侯东面朝齐。天下方务于合纵连横,以攻伐为贤。”

——(《史记·孟子荀卿列传》)

1.齐宣王问曰:“齐桓、晋文之事,可得闻乎 ”

思考:齐宣王言外之意是什么?

曰:“王之所大欲,可得闻与 ”

王笑而不言。

曰:“为肥甘不足于口与 轻暖不足于体与 抑为采色不足视于目与 声音不足听于耳与 便嬖不足使令于前与 王之诸臣,皆足以供之,而王岂为是哉!”

曰:“否,吾不为是也。”

曰:“然则王之所大欲可知已:欲辟土地,朝秦、楚,莅中国,而抚四夷也。以若所为,求若所欲,犹缘木而求鱼也。”

意图:希望能够效仿齐桓公、晋文公,通过武力的征伐,结盟诸侯,号令天下,成为“莫之能御”的霸主。

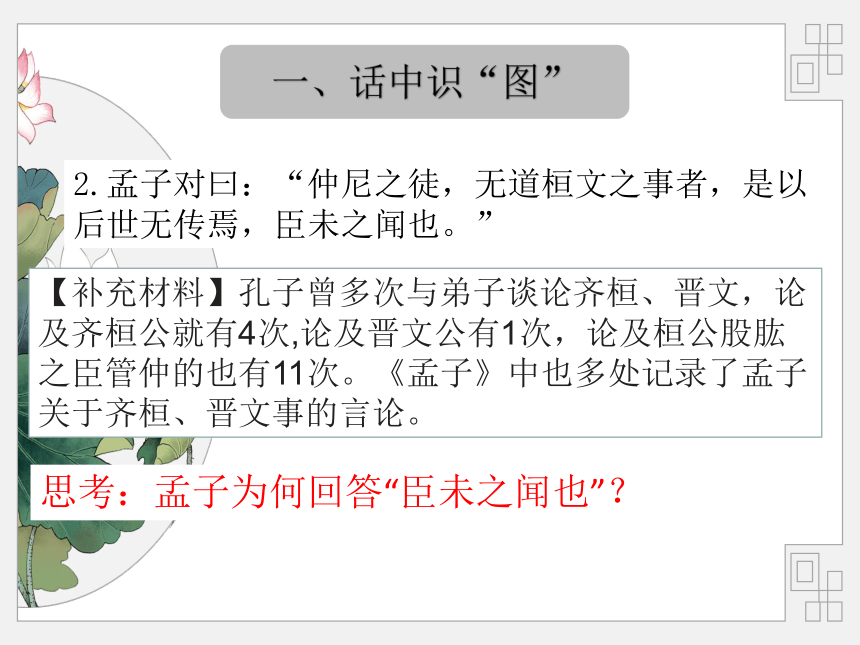

2.孟子对曰:“仲尼之徒,无道桓文之事者,是以后世无传焉,臣未之闻也。”

【补充材料】孔子曾多次与弟子谈论齐桓、晋文,论及齐桓公就有4次,论及晋文公有1次,论及桓公股肱之臣管仲的也有11次。《孟子》中也多处记录了孟子关于齐桓、晋文事的言论。

思考:孟子为何回答“臣未之闻也”?

材料:

①季氏将伐颛臾。冉有、季路见于孔子曰:“季氏将有事于颛臾。”孔子曰:“求!无乃尔是过与?夫颛臾,昔者先王以为东蒙主,且在邦域之中矣,是社稷之臣也。何以伐为?” ——《季氏将伐颛臾》

②“君子之德风,小人之德草,草上之风,必偃。”

——(《论语·颜渊》)

意图:不想讨论“以武力征伐”的事。

3.孟子真正想谈论的是什么?

意图:孟子想避开武力征伐的话题,想向齐宣王宣扬如何行王道。

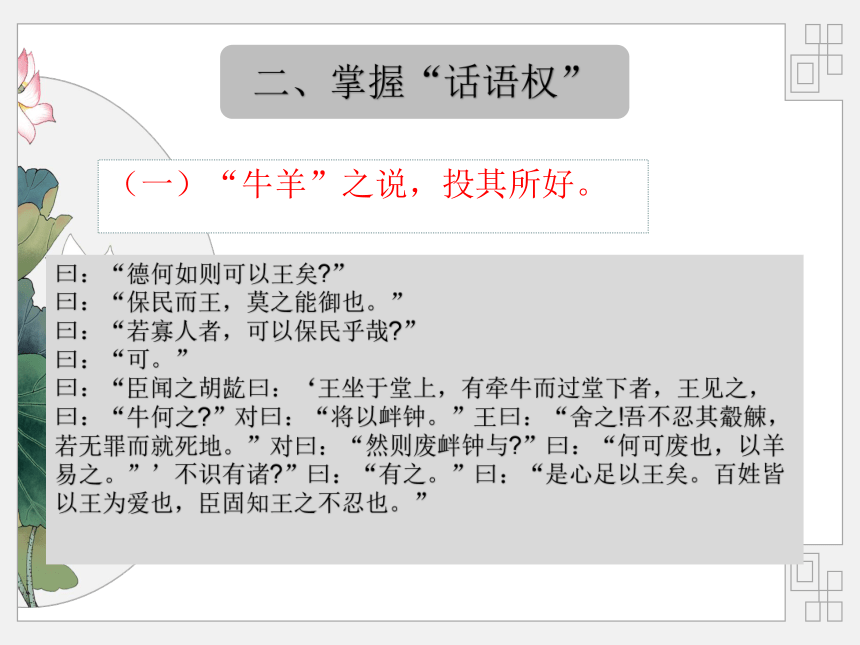

(一)“牛羊”之说,投其所好。

通过“牛羊之说”,孟子成功将话题引到“行王道”上,并成功获得了齐宣王的好感,齐宣王忍不住感叹:

|“《诗》云:‘他人有心,予忖度之。’夫子之谓也。夫我乃行之,反而求之,不得吾心;夫子言之,于我心有戚戚焉。”

(二)“北海之说”,论为不为

文本1:

曰:“有复于王者曰:‘吾力足以举百钧,而不足以举一羽;明足以察秋毫之末,而不见舆薪。’则王许之乎 ”

曰:“否!”

“今恩足以及禽兽,而功不至于百姓者,独何与 然则一羽之不举,为不用力焉;舆薪之不见,为不用明焉;百姓之不见保,为不用恩焉。故王之不王,不为也,非不能也。”

孟子通过简单的设喻将道理从“恩足禽兽”引申到“百姓不见保”上,说明“王之不王,不为也,非不能也”。

(二)“北海之说”,论为不为

(二)“北海之说”,论为不为

(三)“缘木”之说,晓以利害

(三)“缘木”之说,晓以利害

文本2:

曰:“邹人与楚人战,则王以为孰胜 ”

曰:“楚人胜。”

曰:“然则小固不可以敌大,寡固不可以敌众,弱固不可以敌强。海内之地,方千里者九,齐集有其一;以一服八,何以异于邹敌楚哉!盖亦反其本矣!今王发政施仁,使天下仕者皆欲立于王之朝,耕者皆欲耕于王之野,商贾皆欲藏于王之市,行旅皆欲出于王之途,天下之欲疾其君者,皆欲赴愬于王:其若是,孰能御之 ”

王曰:“吾惛,不能进于是矣!愿夫子辅吾志,明以教我。我虽不敏,请尝试之!”

文本:

曰:“无恒产而有恒心者,惟士为能。若民,则无恒产,因无恒心。苟无恒心,放辟邪侈,无不为已。及陷于罪,然后从而刑之,是罔民也。焉有仁人在位,罔民而可为也!是故明君制民之产,必使仰足以事父母,俯足以畜妻子,乐岁终身饱,凶年免于死亡;然后驱而之善,故民之从之也轻。今也制民之产,仰不足以事父母,俯不足以畜妻子,乐岁终身苦,凶年不免于死亡;此惟救死而恐不赡,奚暇治礼义哉!王欲行之,则盍反其本矣!五亩之宅,树之以桑,五十者可以衣帛矣;鸡豚狗彘之畜,无失其时,七十者可以食肉矣;百亩之田,勿夺其时,八口之家,可以无饥矣;谨庠序之教,申之以孝悌之义,颁白者不负戴于道路矣。十者衣帛食肉,黎民不饥不寒,然而不王者,未之有也。”

一是“制民之产”(富民),二是“谨庠序之教”(教民)。

先使民“仰事俯畜”无虞,这是“王道之始”;再使民懂得礼义,这是“王道之成”。

施政措施

问:从“齐桓之说”我们可以看出孟子眼中的理想社会是什么样的?

孟子描绘了一个人民安居乐业,社会道德高尚,既恬静又和谐,带有浪漫色彩的理想社会。首先,这个社会的国君有仁爱之心,且能“推恩”于百姓;其次,国家有凝聚力,有吸引力,仕者、耕者欲至,商者、行者欲来,天下欲归附于之;再次,国家人民生活富足,百姓有恒产,足温饱,知孝悌,懂礼节,不仅自己的家中安乐和睦,而且所有的人充满爱心,整个社会不再有苦难。总之,国泰民安,天下太平。

“孟子的言论,往往有不刊之论,这是其不朽之处。但这也是他的障眼法。他的正大之论,往往和他所要解决的具体问题不构成对应关系:他的哲理,或不能从他摆出的事实中推理出来,或不能解答他要论证的问题。所以,他的文章,徒以气势胜,而缺乏内在逻辑。……总之,孟子用正义的原则来代替逻辑的原则,又用他那半通不通的逻辑推理代替事实,正如同用复仇行为代替法律审判,又用推理来断案。”

——鲍鹏山《孟子:王者师与大丈夫》

结合鲍鹏山的评论和历史背景,你觉得孟子的王道思想最终能被齐宣王采纳吗?为什么?写一段500字左右的议论性文章。

谢谢收看

以“喻”说理

——《齐桓晋文之事》

主讲人:黄鹂斯

学习目标:

1.梳理孟子阐述观点的思路。

2..学习孟子因势利导、取譬设喻的说理艺术。

3.理解孟子的“王道”思想。

“争地以战,杀人盈野;争城以战,杀人盈城。”

——(《孟子·离娄上》)

“当是之时,秦用商君,富国强兵;楚、魏用吴起,战胜弱敌;齐威王、宣王用孙子、田忌之徒,而诸侯东面朝齐。天下方务于合纵连横,以攻伐为贤。”

——(《史记·孟子荀卿列传》)

1.齐宣王问曰:“齐桓、晋文之事,可得闻乎 ”

思考:齐宣王言外之意是什么?

曰:“王之所大欲,可得闻与 ”

王笑而不言。

曰:“为肥甘不足于口与 轻暖不足于体与 抑为采色不足视于目与 声音不足听于耳与 便嬖不足使令于前与 王之诸臣,皆足以供之,而王岂为是哉!”

曰:“否,吾不为是也。”

曰:“然则王之所大欲可知已:欲辟土地,朝秦、楚,莅中国,而抚四夷也。以若所为,求若所欲,犹缘木而求鱼也。”

意图:希望能够效仿齐桓公、晋文公,通过武力的征伐,结盟诸侯,号令天下,成为“莫之能御”的霸主。

2.孟子对曰:“仲尼之徒,无道桓文之事者,是以后世无传焉,臣未之闻也。”

【补充材料】孔子曾多次与弟子谈论齐桓、晋文,论及齐桓公就有4次,论及晋文公有1次,论及桓公股肱之臣管仲的也有11次。《孟子》中也多处记录了孟子关于齐桓、晋文事的言论。

思考:孟子为何回答“臣未之闻也”?

材料:

①季氏将伐颛臾。冉有、季路见于孔子曰:“季氏将有事于颛臾。”孔子曰:“求!无乃尔是过与?夫颛臾,昔者先王以为东蒙主,且在邦域之中矣,是社稷之臣也。何以伐为?” ——《季氏将伐颛臾》

②“君子之德风,小人之德草,草上之风,必偃。”

——(《论语·颜渊》)

意图:不想讨论“以武力征伐”的事。

3.孟子真正想谈论的是什么?

意图:孟子想避开武力征伐的话题,想向齐宣王宣扬如何行王道。

(一)“牛羊”之说,投其所好。

通过“牛羊之说”,孟子成功将话题引到“行王道”上,并成功获得了齐宣王的好感,齐宣王忍不住感叹:

|“《诗》云:‘他人有心,予忖度之。’夫子之谓也。夫我乃行之,反而求之,不得吾心;夫子言之,于我心有戚戚焉。”

(二)“北海之说”,论为不为

文本1:

曰:“有复于王者曰:‘吾力足以举百钧,而不足以举一羽;明足以察秋毫之末,而不见舆薪。’则王许之乎 ”

曰:“否!”

“今恩足以及禽兽,而功不至于百姓者,独何与 然则一羽之不举,为不用力焉;舆薪之不见,为不用明焉;百姓之不见保,为不用恩焉。故王之不王,不为也,非不能也。”

孟子通过简单的设喻将道理从“恩足禽兽”引申到“百姓不见保”上,说明“王之不王,不为也,非不能也”。

(二)“北海之说”,论为不为

(二)“北海之说”,论为不为

(三)“缘木”之说,晓以利害

(三)“缘木”之说,晓以利害

文本2:

曰:“邹人与楚人战,则王以为孰胜 ”

曰:“楚人胜。”

曰:“然则小固不可以敌大,寡固不可以敌众,弱固不可以敌强。海内之地,方千里者九,齐集有其一;以一服八,何以异于邹敌楚哉!盖亦反其本矣!今王发政施仁,使天下仕者皆欲立于王之朝,耕者皆欲耕于王之野,商贾皆欲藏于王之市,行旅皆欲出于王之途,天下之欲疾其君者,皆欲赴愬于王:其若是,孰能御之 ”

王曰:“吾惛,不能进于是矣!愿夫子辅吾志,明以教我。我虽不敏,请尝试之!”

文本:

曰:“无恒产而有恒心者,惟士为能。若民,则无恒产,因无恒心。苟无恒心,放辟邪侈,无不为已。及陷于罪,然后从而刑之,是罔民也。焉有仁人在位,罔民而可为也!是故明君制民之产,必使仰足以事父母,俯足以畜妻子,乐岁终身饱,凶年免于死亡;然后驱而之善,故民之从之也轻。今也制民之产,仰不足以事父母,俯不足以畜妻子,乐岁终身苦,凶年不免于死亡;此惟救死而恐不赡,奚暇治礼义哉!王欲行之,则盍反其本矣!五亩之宅,树之以桑,五十者可以衣帛矣;鸡豚狗彘之畜,无失其时,七十者可以食肉矣;百亩之田,勿夺其时,八口之家,可以无饥矣;谨庠序之教,申之以孝悌之义,颁白者不负戴于道路矣。十者衣帛食肉,黎民不饥不寒,然而不王者,未之有也。”

一是“制民之产”(富民),二是“谨庠序之教”(教民)。

先使民“仰事俯畜”无虞,这是“王道之始”;再使民懂得礼义,这是“王道之成”。

施政措施

问:从“齐桓之说”我们可以看出孟子眼中的理想社会是什么样的?

孟子描绘了一个人民安居乐业,社会道德高尚,既恬静又和谐,带有浪漫色彩的理想社会。首先,这个社会的国君有仁爱之心,且能“推恩”于百姓;其次,国家有凝聚力,有吸引力,仕者、耕者欲至,商者、行者欲来,天下欲归附于之;再次,国家人民生活富足,百姓有恒产,足温饱,知孝悌,懂礼节,不仅自己的家中安乐和睦,而且所有的人充满爱心,整个社会不再有苦难。总之,国泰民安,天下太平。

“孟子的言论,往往有不刊之论,这是其不朽之处。但这也是他的障眼法。他的正大之论,往往和他所要解决的具体问题不构成对应关系:他的哲理,或不能从他摆出的事实中推理出来,或不能解答他要论证的问题。所以,他的文章,徒以气势胜,而缺乏内在逻辑。……总之,孟子用正义的原则来代替逻辑的原则,又用他那半通不通的逻辑推理代替事实,正如同用复仇行为代替法律审判,又用推理来断案。”

——鲍鹏山《孟子:王者师与大丈夫》

结合鲍鹏山的评论和历史背景,你觉得孟子的王道思想最终能被齐宣王采纳吗?为什么?写一段500字左右的议论性文章。

谢谢收看

同课章节目录

- 第一单元

- 1(子路、曾皙、冉有、公西华侍坐 * 齐桓晋文之事 庖丁解牛)

- 2 烛之武退秦师

- 3 *鸿门宴

- 单元学习任务

- 第二单元

- 4 窦娥冤(节选)

- 5 雷雨(节选)

- 6 *哈姆莱特(节选)

- 单元学习任务

- 第三单元

- 7(青蒿素:人类征服疾病的一小步 * 一名物理学家的教育历程)

- 8 *中国建筑的特征

- 9 说“木叶”

- 单元学习任务

- 第四单元 信息时代的语文生活

- 学习活动

- 第五单元

- 10(在《人民报》创刊纪念会上的演说 在马克思墓前的讲话)

- 11(谏逐客书 *与妻书)

- 单元学习任务

- 第六单元

- 12 祝福

- 13(林教头风雪山神庙 * 装在套子里的人)

- 14(促织 * 变形记(节选))

- 单元学习任务

- 第七单元 整本书阅读

- 《红楼梦》

- 第八单元

- 15(谏太宗十思疏 * 答司马谏议书)

- 16(阿房宫赋 * 六国论)

- 单元学习任务

- 古诗词诵读

- 登岳阳楼

- 桂枝香·金陵怀古

- 念奴娇·过洞庭

- 游园([皂罗袍])