5.2 《大学之道》 课件(共39张PPT)统编版高中语文选择性必修上册

文档属性

| 名称 | 5.2 《大学之道》 课件(共39张PPT)统编版高中语文选择性必修上册 |  | |

| 格式 | ppt | ||

| 文件大小 | 494.0KB | ||

| 资源类型 | 教案 | ||

| 版本资源 | 统编版 | ||

| 科目 | 语文 | ||

| 更新时间 | 2024-09-19 09:37:46 | ||

图片预览

文档简介

(共39张PPT)

选择性必修上册(第二单元)

大学之道

教学目标

一、了解 “修齐治平”的基本思想,探讨这些思想的现代意义。

二、明确《大学》 “三纲”“八目”的具体内容以及其它们的逻辑关系。

三、积累文言词句,把握文意。

单元简介涉及到的内容

修:修身,加强自身修养。

齐:齐家,管理好自己的家庭、家族。

治:治国,治理好国家。

平:平天下,使天下太平。

《大学》的主体是“三纲”“八目”。

三纲:明明德、亲民、止于至善。

八目:格物、致知、诚意、正心、修身、齐家、治国、平天下。

要弄懂逻辑联系。

《礼记》:

《礼记》又名《小戴礼记》、《小戴记》,成书于汉代,为西汉礼学家戴圣所编。《礼记》是中国古代一部重要的典章制度选集,共二十卷四十九篇 ,书中内容主要写先秦的礼制,体现了先秦儒家的哲学思想、教育思想、政治思想、美学思想,是研究先秦社会的重要资料 ,是一部儒家思想的资料汇编 。

《礼记》章法谨严,映带生姿,文辞婉转,前后呼应,语言整饬而多变,是“三礼”之一、“五经”之一,“十三经”“之一。

自东汉郑玄作"注"后,《礼记》地位日升,至唐代时尊为"经",宋代以后,位居"三礼"之首。

《礼记》中记载的古代文化史知识及思想学说,对儒家文化传承、当代文化教育和德性教养,及社会主义和谐社会建设有重要影响。

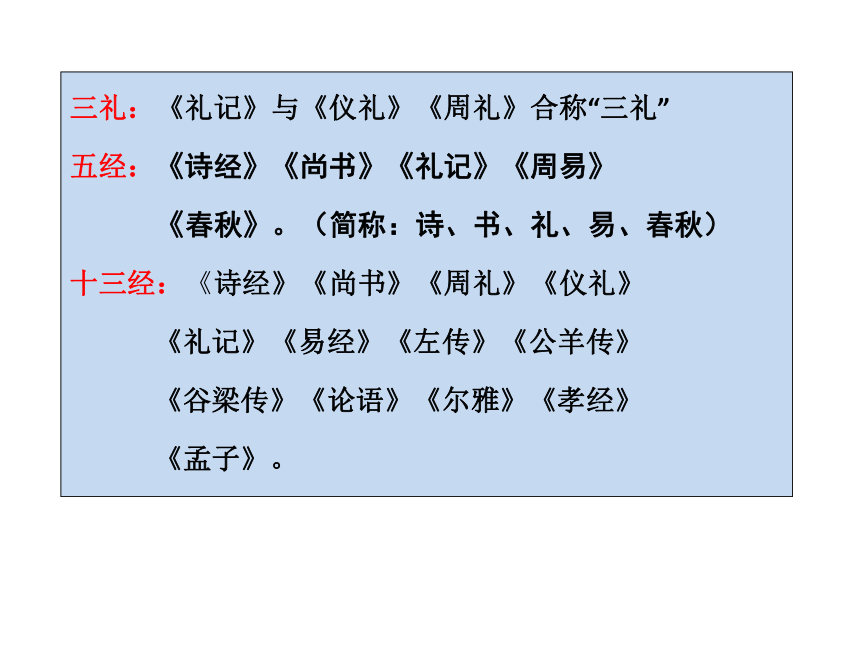

三礼:《礼记》与《仪礼》《周礼》合称“三礼”

五经:《诗经》《尚书》《礼记》《周易》

《春秋》。(简称:诗、书、礼、易、春秋)

十三经:《诗经》《尚书》《周礼》《仪礼》

《礼记》《易经》《左传》《公羊传》

《谷梁传》《论语》《尔雅》《孝经》

《孟子》。

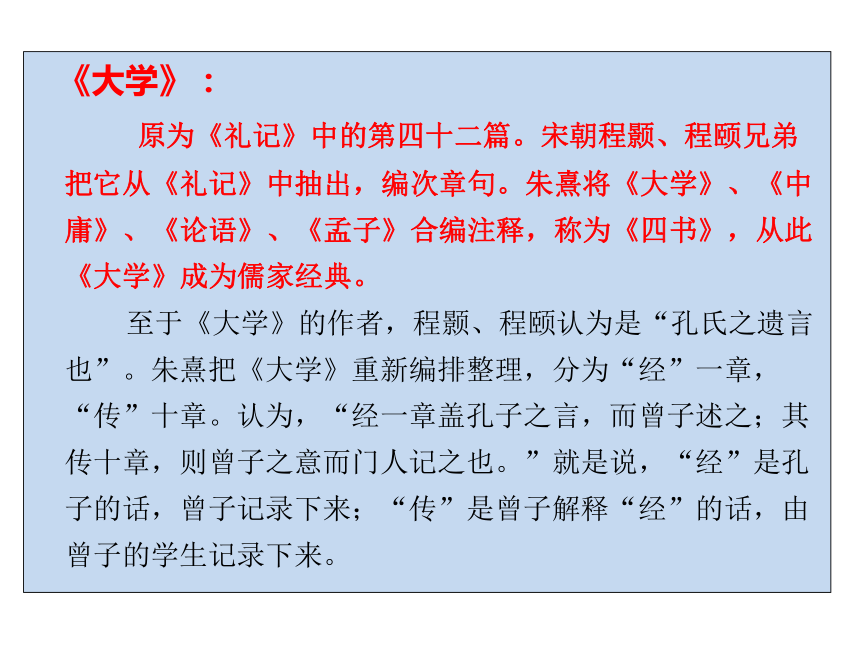

《大学》:

原为《礼记》中的第四十二篇。宋朝程颢、程颐兄弟把它从《礼记》中抽出,编次章句。朱熹将《大学》、《中庸》、《论语》、《孟子》合编注释,称为《四书》,从此《大学》成为儒家经典。

至于《大学》的作者,程颢、程颐认为是“孔氏之遗言也”。朱熹把《大学》重新编排整理,分为“经”一章,“传”十章。认为,“经一章盖孔子之言,而曾子述之;其传十章,则曾子之意而门人记之也。”就是说,“经”是孔子的话,曾子记录下来;“传”是曾子解释“经”的话,由曾子的学生记录下来。

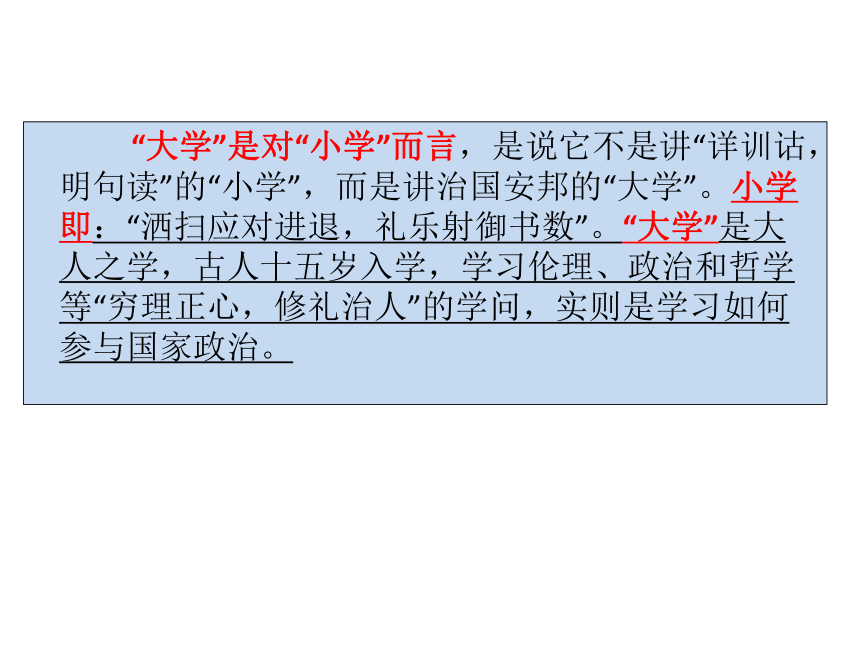

“大学”是对“小学”而言,是说它不是讲“详训诂,明句读”的“小学”,而是讲治国安邦的“大学”。小学即:“洒扫应对进退,礼乐射御书数”。“大学”是大人之学,古人十五岁入学,学习伦理、政治和哲学等“穷理正心,修礼治人”的学问,实则是学习如何参与国家政治。

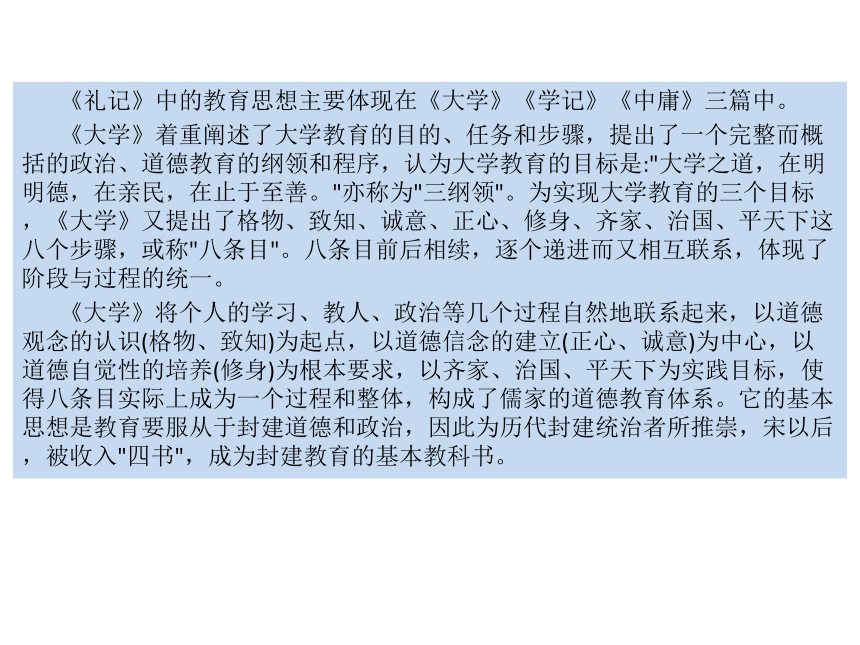

《礼记》中的教育思想主要体现在《大学》《学记》《中庸》三篇中。

《大学》着重阐述了大学教育的目的、任务和步骤,提出了一个完整而概括的政治、道德教育的纲领和程序,认为大学教育的目标是:"大学之道,在明明德,在亲民,在止于至善。"亦称为"三纲领"。为实现大学教育的三个目标,《大学》又提出了格物、致知、诚意、正心、修身、齐家、治国、平天下这八个步骤,或称"八条目"。八条目前后相续,逐个递进而又相互联系,体现了阶段与过程的统一。

《大学》将个人的学习、教人、政治等几个过程自然地联系起来,以道德观念的认识(格物、致知)为起点,以道德信念的建立(正心、诚意)为中心,以道德自觉性的培养(修身)为根本要求,以齐家、治国、平天下为实践目标,使得八条目实际上成为一个过程和整体,构成了儒家的道德教育体系。它的基本思想是教育要服从于封建道德和政治,因此为历代封建统治者所推崇,宋以后,被收入"四书",成为封建教育的基本教科书。

第一段

大学之道,在明明德,在亲民,在止于至善。

重点词语:

(1)大学之道:大学的宗旨。“大学”一词在古代有两种含义: 一是“博学”的意思;二是相对于小学而言的“大人之学”。古人八岁入小学,学习“洒扫应对进退、 礼乐射御书数”等文化基础知识和礼节;十五岁入大学,学习伦理、政治、哲学等“穷理正心,修己治人”的学问。所以,后一种含义其实也和前一种含义有相通的地方,同样有“博学”的意思。”道“的本义是道路,引申为规律、原则等,在中国古代哲学、政治学里,也指宇宙万物的本原、个体,一定的政治观或思想体系等,在不同的上下文环境里有不同的意思。

(2)明明德:彰明美德。前一个“明”作动词,彰明,也就是发扬、 弘扬的意思。后一个“明”作形容词, “明德”也就是美好的德行。

(3)亲民:亲近爱抚民众。一说“亲” 当作“新”,“新民”“,即使天下人去旧立新、去恶向善。

(4)止于至善:达到道德修养的最高境界。

大学之道,在明明德,在亲民,在止于至善。

释义:

大学的宗旨在于彰明美德(弘扬光明正大的品德),在于亲近安抚民众(在于使人弃旧图新,弃恶从善),在于使人达到道德修养的最高境界。

三纲内容:

明明德,亲民,止于至善

——明明德:彰明美德。

——亲民: 亲近爱抚民众/使天下人去旧立新、去

恶向善。

——止于至善:达到道德修养的最高境界。

知止而后有定;定而后能静;静而后能安;安而后能虑;虑而后能得 。//

重点词语:

(5) 知止而后有定:知道要达到的“至善”境界,则志向坚定不移。

(6)静:心不妄动

(7)安:性情安和

(8)虑:思虑精详

(9)得:处事合宜

知止而后有定,定而后能静,静而后能安,安而后能虑,虑而后能得 。//

释义:

知道应达到道德修养的最高境界才能够志向坚定,志向坚定才能够心不妄动(镇静不躁),心不妄动(镇静不躁)才能够性情安和(心安理得),性情安和(心安理得)才能够思虑周详,思虑周详才能够处事合宜(有所收获)。 //

知至——定——静——安——虑——得

因果关系

物有本末, 事有终始,知所先后,则近道矣。

每一样东西都有根本有始末,每件事情都有开始有终结,明白了这本末始终的道理,就接近事物发展的规律了。

——归纳总结

大学之道,在明明德,在亲民,在止于至善。// 知止而后有定,定而后能静,静而后能安,安而后能虑,虑而后能得 。//物有本末, 事有终始,知所先后,则近道矣。

释义:

大学的宗旨在于彰明美德(弘扬光明正大的品德),在于亲近安抚民众(在于使人弃旧图新,弃恶从善),在于使人达到道德修养的最高境界。//

——大学宗旨(三纲)

知道应达到道德修养的最高境界才能够志向坚定,志向坚定才能够心不妄动(镇静不躁),心不妄动(镇静不躁)才能够性情安和(心安理得),性情安和(心安理得)才能够思虑周详,思虑周详才能够处事合宜(有所收获)。 //

——因果关系

每一样东西都有根本有始末,每件事情都有开始有终结,明白了这本末始终的道理,就接近事物发展的规律了。

——归纳总结

第二段

古之欲明明德于天下者,先治其国。欲治其国者,先齐其家。欲齐其

家者, 先修其身。 欲修其身者,先正其心。欲正其心者,先诚其意。

欲诚其意者,先致其知 。 致知在格物。// 物格而后知至 ;知至而后

意诚,意诚而后心正,心正而后身修,身修而后家齐,家齐而后国

治,国治而后天下平。// 自天子以至于庶人,壹是皆以修身为本。

(6) 齐其家:使家族中的各种关系整齐有序。

(7) 修其身:修养自身的品性。

(8) 致其知:使自己获得知识。一说,把自己对事物的认识推到极致。

(9) 格物:推究事物的原理。

(10)知至:对外物之理认识充分

(11)庶人:指平民百姓。

(12)壹是:一概,一律。

重点词语:

(6) 齐其家:使家族中的各种关系整齐有序。

(7) 修其身:修养自身的品性。

(8) 致其知:使自己获得知识。一说,把自己对事物的认识推到极致。

(9) 格物:推究事物的原理。

(10)知至:对外物之理认识充分

(11)庶人:指平民百姓。

(12)壹是:一概,一律。

古之欲明明德于天下者,先治其国。欲治其国者,

先齐其家。欲齐其家者, 先修其身。 欲修其身者,先

正其心。欲正其心者,先诚其意。欲诚其意者,先致其

知 。致知在格物。

(6)齐其家:使家族中的各种关系整齐有序。

(7) 修其身:修养自身的品性。

(8) 致其知:使自己获得知识。一说,把自己对事物的认识推

到极致。

(9)格物:推究事物的原理。

古之欲明明德于天下者,先治其国。 欲治其国者,先

齐其家。 欲齐其家者, 先修其身。 欲修其身者,先正其

心。 欲正心者,先诚其意。 欲诚其意者,先致其知 。致

知在格物。

释义:

古代那些要想在天下彰明美德(弘扬光明正大品德)的人,先要治理好自己的国家。要想治理好自己的国家,先要使家族中的各种关系整齐有序(管理好自己的家庭和家族)。要想使家族中的各种关系整齐有序(管理好自己的家庭和家族),先要修养自身的品性。要想修养自身的品性,先要端正自己的心思。要想端正自己的心思,先要使自己的意念真诚。要想使自己的意念真诚,先要使自己获得知识。获得知识在于推究事物的原理。

欲明明德——先治其国——先齐其家——先修其身——

先正其心——先诚其意——先致其知——格物

条件关系

物格而后知至 ,知至而后意诚,意诚而后心正,心正而

后身修,身修而后家齐,家齐而后国治,国治而后天下

平。// 自天子以至于庶人,壹是皆以修身为本。

重点词语:

(10)知至:对外物之理认识充分

(11)庶人:指平民百姓。

(12)壹是:一概,一律。

物格而后知至 ,知至而后意诚,意诚而后心正,心正而

后身修,身修而后家齐,家齐而后国治,国治而后天下

平。//自天子以至于庶人,壹是皆以修身为本。

释义:

推究事物的原理才能对事物之理有充分的认识,对事物之理

有充分的认识才能意念真诚,意念真诚后心思才能端正,心思端

正后才能修养品性,品性修养后才能使家族中的各种关系整齐有

序(管理好家庭和家族),管理好家庭和家族后才能治理好国家;

治理好国家后天下才能太平。// 上自国家元首,下至平民百姓,

人人一律(一概,都)要以修养品性为根本。

致知——格物——知至——意诚——心正——

身修——家齐——国治——天下平

因果关系

古之欲明明德于天下者,先治其国。欲治其国者,先齐其家。欲

齐其家者, 先修其身。 欲修其身者,先正其心。欲正其心者,

先诚其意。欲诚其意者,先致其知 。 致知在格物。// 物格而

后知至 ;知至而后意诚,意诚而后心正,心正而后身修,身修而

后家齐,家齐而后国治,国治而后天下平。// 自天子以至于庶

人,壹是皆以修身为本。

八目:

格物、致知、诚意、正心、

修身、齐家、治国、平天下。

八目:

格物:推究事物的原理。就是全面透彻地研究世界上的万事万物。

致知:使自己获得知识。就是要获得对世界上万事万物的认识。

诚意:就是“勿自欺”,不要“掩其不善而著其善”。指的是在修养自身的过程中,能够做到诚实、不自欺。

正心:就是端正自己的心思。就是教人防止个人情感的偏向。

修身:修养自身的品性。/ 就是加强自身修养,提高自身素质。是使个人修养达到完善的程度,是《大学》中对人的培养的最高要求,它处在“八条目”的中枢地位。

齐家:使家族中的各种关系整齐有序。/就是管理好自己的家庭、家族,处理好家庭或家族内部的关系。

治国、平天下:治理国家。是齐家的扩大和延伸。

本节课回顾

1.作为《大学》主体的“三纲”“八目”分别指什么?

三纲:

明明德、亲民、止于至善。

八目:

格物、致知、诚意、正心、

修身、齐家、治国、平天下。

2.请对三纲八目的具体内容作出解释。

三纲:

明明德:彰明美德。

亲民:亲近爱抚民众/使天下人去旧立新、去恶向善。

止于至善:达到道德修养的最高境界。

八目:

格物:推究事物的原理。就是全面透彻地研究世界上的万事万物。

致知:使自己获得知识。就是要获得对世界上万事万物的认识。

诚意:就是“勿自欺”,不要“掩其不善而著其善”。指的是在修养自身的过程中,能够做到诚实、不自欺。

正心:就是端正自己的心思。就是教人防止个人情感的偏向。

修身:修养自身的品性。/ 就是加强自身修养,提高自身素质。是使个人修养达到完善的程度,是《大学》中对人的培养的最高要求,它处在“八条目”的中枢地位。

齐家:使家族中的各种关系整齐有序。/就是管理好自己的家庭、家族,处理好家庭或家族内部的关系。

治国、平天下:治理国家。是齐家的扩大和延伸。

3.三纲和八目的逻辑关系?

这里所展示的,是儒学三纲八目的追求。 所谓三纲,是指明德、新民、止于至善。它既是《大学》的纲领旨趣,也是儒学“垂世立教”的目标所在。

所谓八目,是指 格物、致知、诚意、正心、修身、齐家、治国、平天下。它既是为达到“三纲”而设计的条目工夫,也是儒学为我们所展示的人生进修阶梯。

纵览四书五经,我们发现,儒家的全部学说实际上都是循着这三纲八目而展开的。所以,抓住这三纲八目你就等于抓住了一把打开儒学大门的钥匙。循着这进修阶梯一步一个脚印,你就会登堂入室,领略儒学经典的奥妙。

4.修身在八目中的地位和作用?

就这里的阶梯本身而言,实际上包括“内修”和“外治”两大方面:前面四级“格物、致知,诚意、正心”是“内修”;后面三纲“齐家、治国、平天下”是“外治”。而其中间的“修身”一环,则是连结“内修”和“外治”两方面的枢纽,它与前面的 “内修”项目连在一起,是“独善其身”;它与后面的“外治”项目连在一起,是“兼善天下”。

八 目 关 系

正心、诚意、格物、致知(内修,独善其身)

修 身

齐家、治国、平天下(外治,兼善天下)

目的

基础

两千多年来,一代又一代中国知识分子“穷则独善其身,达则兼善天下”(《孟子·尽心下》),把生命的历程铺设在这一阶梯之上。所以,它实质上已不仅仅是一系列学说性质的进修步骤,而是具有浓厚实践色彩的人生追求阶梯了。它铸造了一代又一代中国知识分子的人格心理,时至今日,仍然在我们身上发挥着潜移默化的作用。不管你是否意识明确,不管你积极还是消极,“格、致、诚、正、修、齐、治、平”的观念总是或隐或显地在影响着你的思想,左右着你的行动,使你最终发现,自己的人生历程也不过是在这儒学的进修阶梯上或近或远地展开。事实上,作为中国知识分子,又有几人是真正出道入佛的野鹤闲云、隐逸高士呢?说到底,依然是十人九儒,如此而已。

手法回顾:

5.《大学》采用了很多递进论述的方法,如 “知止而后有定,定而后能静,静而后能安,安而后能虑,虑而后能得。”

请将文章中的类似论证整理出来,体会其中的逻辑关系,弄明白它们所说的道理。

古之欲明明德于天下者,先治其国;欲治其国者,先齐其家;欲齐其家者,先修其身;欲修其身者,先正其心;欲正其心者,先诚其意;欲诚其意者,先致其知;致知在格物。

物格而后知至,知至而后意诚,意诚而后心正,心正而后身修,身修而后家齐,家齐而后国治,国治而后天下平。

这个论述,先是由大至小,条目之间是条件关系:平天下必先治国,治国必先齐家,齐家必先修身,修身必先正心,正心必先诚意,诚意必先致知,致知必先格物。

再由小至大,条目之间是因果关系:格物而后知致,知致而后意诚,意诚而后心正,心正而后身修,身修而后家齐,家齐而后国治,国治而后天下平。

条目之间脉络清晰,无论是由大至小的条件关系,或者是由小至大的因果关系,剖析深刻,逻辑严密。

拓展延伸

6《大学》的论述可谓“微言大义”,精

微的言辞中,蕴含着深刻的道理,这些深刻的

道理,对现代人也是很有作用的。

请以“君子有诸己而后求诸人,无诸己而

后非诸人”为例进行分析。

“君子有诸己而后求诸人,无诸己而后非诸人”

(1) 这句话的意思是:品德高尚的人自己身上具备了美德,然后再要求别人拥有美德;首先要去掉自己身上的不足,然后再去批评责备他人。

也就是说,要提高别人的道德水平,首先要提高自己的道德水平,要要求别人,首先要要求自己。

(2)它体现了儒家重视注重内向用功、律己甚严的内省的修养方法。这种方法在现代仍然是有现实意义的,它告诫我们,不能要求别人甚严,而要求自己甚宽。这对于人与人之间的日常交往,一个部门内部的管理,都有着深刻的启示。

补充:《礼记》的价值影响

⑴《礼记》中的许多篇章,是中国文化史上彪炳千古的典范。

⑵《礼记》的许多章节,高扬仁爱、正义、爱国、反对不义之政等进步思想,影响深远。

⑶书中大量记载了包括称谓、辞令、服饰、家教、尊老、丧祭、教化、礼俗等在内的古代文化史知识,几乎涉及到社会生活的所有方面,对于读古书,传承中华文明,是难得的文化宝库。

⑷《礼记》在儒家经典体系中占有重要地位,《礼记》在曹魏时期升格为"经",并在唐代进一步升格为"五经"之一,取代了《仪礼》的地位;《礼记》的《大学》《中庸》两篇与《论语》《孟子》并列,被尊为"四书"之一。

⑸在儒家"十三经"中,《礼记》一书最集中、最全面、最系统地记述、阐释了儒家思想学说的核心内容。

⑹《礼记·礼运》中,孔子与其弟子子游以答问的形式提出了著名的"大同"社会理想,并进而说明"天下为公"是大同社会的特征,而礼制则是"小康"社会的纲纪,影响了中国近代社会政治建设。

⑺《礼记》许多篇章从不同的角度阐述了儒家礼乐文化“和”的精神及其重要意义。《礼记·儒行》明确提出:“礼之以和为贵。”这种“贵和”的价值取向有利于和谐社会的建设。

⑺《礼记》许多篇章从不同的角度阐述了儒家礼乐文化"和"的精神及其重要意义。《礼记·儒行》明确提出:"礼之以和为贵。"这种"贵和"的价值取向有利于和谐社会的建设。

⑻中国当代许多大学从《礼记》中,借用一些名言警句作为校训。如河南大学校训为"明德新民,止于至善",厦门大学校训为"自强不息,止于至善",东南大学校训为"止于至善",复旦大学校训为"博学而笃志 切问而近思"等,这些校训影响着大学办学理念和价值取向,影响着当代文化教育和德性教养。

⑼《礼记》较为完整地反映了先秦至两汉时期的社会政治文化背景和家庭结构状况,并且对家庭成员之间的关系和行为规范进行了详细地解读,形成的独具特色的家庭伦理规范,指导着当代伦理道德。

⑽《礼记·乐记》中"中和"的美学思想影响着人们的审美取向。它主要从音乐的本质和作用来使人们的心理和精神达到平和,使人与人之间和睦相处、人与自然之间和谐共存。

选择性必修上册(第二单元)

大学之道

教学目标

一、了解 “修齐治平”的基本思想,探讨这些思想的现代意义。

二、明确《大学》 “三纲”“八目”的具体内容以及其它们的逻辑关系。

三、积累文言词句,把握文意。

单元简介涉及到的内容

修:修身,加强自身修养。

齐:齐家,管理好自己的家庭、家族。

治:治国,治理好国家。

平:平天下,使天下太平。

《大学》的主体是“三纲”“八目”。

三纲:明明德、亲民、止于至善。

八目:格物、致知、诚意、正心、修身、齐家、治国、平天下。

要弄懂逻辑联系。

《礼记》:

《礼记》又名《小戴礼记》、《小戴记》,成书于汉代,为西汉礼学家戴圣所编。《礼记》是中国古代一部重要的典章制度选集,共二十卷四十九篇 ,书中内容主要写先秦的礼制,体现了先秦儒家的哲学思想、教育思想、政治思想、美学思想,是研究先秦社会的重要资料 ,是一部儒家思想的资料汇编 。

《礼记》章法谨严,映带生姿,文辞婉转,前后呼应,语言整饬而多变,是“三礼”之一、“五经”之一,“十三经”“之一。

自东汉郑玄作"注"后,《礼记》地位日升,至唐代时尊为"经",宋代以后,位居"三礼"之首。

《礼记》中记载的古代文化史知识及思想学说,对儒家文化传承、当代文化教育和德性教养,及社会主义和谐社会建设有重要影响。

三礼:《礼记》与《仪礼》《周礼》合称“三礼”

五经:《诗经》《尚书》《礼记》《周易》

《春秋》。(简称:诗、书、礼、易、春秋)

十三经:《诗经》《尚书》《周礼》《仪礼》

《礼记》《易经》《左传》《公羊传》

《谷梁传》《论语》《尔雅》《孝经》

《孟子》。

《大学》:

原为《礼记》中的第四十二篇。宋朝程颢、程颐兄弟把它从《礼记》中抽出,编次章句。朱熹将《大学》、《中庸》、《论语》、《孟子》合编注释,称为《四书》,从此《大学》成为儒家经典。

至于《大学》的作者,程颢、程颐认为是“孔氏之遗言也”。朱熹把《大学》重新编排整理,分为“经”一章,“传”十章。认为,“经一章盖孔子之言,而曾子述之;其传十章,则曾子之意而门人记之也。”就是说,“经”是孔子的话,曾子记录下来;“传”是曾子解释“经”的话,由曾子的学生记录下来。

“大学”是对“小学”而言,是说它不是讲“详训诂,明句读”的“小学”,而是讲治国安邦的“大学”。小学即:“洒扫应对进退,礼乐射御书数”。“大学”是大人之学,古人十五岁入学,学习伦理、政治和哲学等“穷理正心,修礼治人”的学问,实则是学习如何参与国家政治。

《礼记》中的教育思想主要体现在《大学》《学记》《中庸》三篇中。

《大学》着重阐述了大学教育的目的、任务和步骤,提出了一个完整而概括的政治、道德教育的纲领和程序,认为大学教育的目标是:"大学之道,在明明德,在亲民,在止于至善。"亦称为"三纲领"。为实现大学教育的三个目标,《大学》又提出了格物、致知、诚意、正心、修身、齐家、治国、平天下这八个步骤,或称"八条目"。八条目前后相续,逐个递进而又相互联系,体现了阶段与过程的统一。

《大学》将个人的学习、教人、政治等几个过程自然地联系起来,以道德观念的认识(格物、致知)为起点,以道德信念的建立(正心、诚意)为中心,以道德自觉性的培养(修身)为根本要求,以齐家、治国、平天下为实践目标,使得八条目实际上成为一个过程和整体,构成了儒家的道德教育体系。它的基本思想是教育要服从于封建道德和政治,因此为历代封建统治者所推崇,宋以后,被收入"四书",成为封建教育的基本教科书。

第一段

大学之道,在明明德,在亲民,在止于至善。

重点词语:

(1)大学之道:大学的宗旨。“大学”一词在古代有两种含义: 一是“博学”的意思;二是相对于小学而言的“大人之学”。古人八岁入小学,学习“洒扫应对进退、 礼乐射御书数”等文化基础知识和礼节;十五岁入大学,学习伦理、政治、哲学等“穷理正心,修己治人”的学问。所以,后一种含义其实也和前一种含义有相通的地方,同样有“博学”的意思。”道“的本义是道路,引申为规律、原则等,在中国古代哲学、政治学里,也指宇宙万物的本原、个体,一定的政治观或思想体系等,在不同的上下文环境里有不同的意思。

(2)明明德:彰明美德。前一个“明”作动词,彰明,也就是发扬、 弘扬的意思。后一个“明”作形容词, “明德”也就是美好的德行。

(3)亲民:亲近爱抚民众。一说“亲” 当作“新”,“新民”“,即使天下人去旧立新、去恶向善。

(4)止于至善:达到道德修养的最高境界。

大学之道,在明明德,在亲民,在止于至善。

释义:

大学的宗旨在于彰明美德(弘扬光明正大的品德),在于亲近安抚民众(在于使人弃旧图新,弃恶从善),在于使人达到道德修养的最高境界。

三纲内容:

明明德,亲民,止于至善

——明明德:彰明美德。

——亲民: 亲近爱抚民众/使天下人去旧立新、去

恶向善。

——止于至善:达到道德修养的最高境界。

知止而后有定;定而后能静;静而后能安;安而后能虑;虑而后能得 。//

重点词语:

(5) 知止而后有定:知道要达到的“至善”境界,则志向坚定不移。

(6)静:心不妄动

(7)安:性情安和

(8)虑:思虑精详

(9)得:处事合宜

知止而后有定,定而后能静,静而后能安,安而后能虑,虑而后能得 。//

释义:

知道应达到道德修养的最高境界才能够志向坚定,志向坚定才能够心不妄动(镇静不躁),心不妄动(镇静不躁)才能够性情安和(心安理得),性情安和(心安理得)才能够思虑周详,思虑周详才能够处事合宜(有所收获)。 //

知至——定——静——安——虑——得

因果关系

物有本末, 事有终始,知所先后,则近道矣。

每一样东西都有根本有始末,每件事情都有开始有终结,明白了这本末始终的道理,就接近事物发展的规律了。

——归纳总结

大学之道,在明明德,在亲民,在止于至善。// 知止而后有定,定而后能静,静而后能安,安而后能虑,虑而后能得 。//物有本末, 事有终始,知所先后,则近道矣。

释义:

大学的宗旨在于彰明美德(弘扬光明正大的品德),在于亲近安抚民众(在于使人弃旧图新,弃恶从善),在于使人达到道德修养的最高境界。//

——大学宗旨(三纲)

知道应达到道德修养的最高境界才能够志向坚定,志向坚定才能够心不妄动(镇静不躁),心不妄动(镇静不躁)才能够性情安和(心安理得),性情安和(心安理得)才能够思虑周详,思虑周详才能够处事合宜(有所收获)。 //

——因果关系

每一样东西都有根本有始末,每件事情都有开始有终结,明白了这本末始终的道理,就接近事物发展的规律了。

——归纳总结

第二段

古之欲明明德于天下者,先治其国。欲治其国者,先齐其家。欲齐其

家者, 先修其身。 欲修其身者,先正其心。欲正其心者,先诚其意。

欲诚其意者,先致其知 。 致知在格物。// 物格而后知至 ;知至而后

意诚,意诚而后心正,心正而后身修,身修而后家齐,家齐而后国

治,国治而后天下平。// 自天子以至于庶人,壹是皆以修身为本。

(6) 齐其家:使家族中的各种关系整齐有序。

(7) 修其身:修养自身的品性。

(8) 致其知:使自己获得知识。一说,把自己对事物的认识推到极致。

(9) 格物:推究事物的原理。

(10)知至:对外物之理认识充分

(11)庶人:指平民百姓。

(12)壹是:一概,一律。

重点词语:

(6) 齐其家:使家族中的各种关系整齐有序。

(7) 修其身:修养自身的品性。

(8) 致其知:使自己获得知识。一说,把自己对事物的认识推到极致。

(9) 格物:推究事物的原理。

(10)知至:对外物之理认识充分

(11)庶人:指平民百姓。

(12)壹是:一概,一律。

古之欲明明德于天下者,先治其国。欲治其国者,

先齐其家。欲齐其家者, 先修其身。 欲修其身者,先

正其心。欲正其心者,先诚其意。欲诚其意者,先致其

知 。致知在格物。

(6)齐其家:使家族中的各种关系整齐有序。

(7) 修其身:修养自身的品性。

(8) 致其知:使自己获得知识。一说,把自己对事物的认识推

到极致。

(9)格物:推究事物的原理。

古之欲明明德于天下者,先治其国。 欲治其国者,先

齐其家。 欲齐其家者, 先修其身。 欲修其身者,先正其

心。 欲正心者,先诚其意。 欲诚其意者,先致其知 。致

知在格物。

释义:

古代那些要想在天下彰明美德(弘扬光明正大品德)的人,先要治理好自己的国家。要想治理好自己的国家,先要使家族中的各种关系整齐有序(管理好自己的家庭和家族)。要想使家族中的各种关系整齐有序(管理好自己的家庭和家族),先要修养自身的品性。要想修养自身的品性,先要端正自己的心思。要想端正自己的心思,先要使自己的意念真诚。要想使自己的意念真诚,先要使自己获得知识。获得知识在于推究事物的原理。

欲明明德——先治其国——先齐其家——先修其身——

先正其心——先诚其意——先致其知——格物

条件关系

物格而后知至 ,知至而后意诚,意诚而后心正,心正而

后身修,身修而后家齐,家齐而后国治,国治而后天下

平。// 自天子以至于庶人,壹是皆以修身为本。

重点词语:

(10)知至:对外物之理认识充分

(11)庶人:指平民百姓。

(12)壹是:一概,一律。

物格而后知至 ,知至而后意诚,意诚而后心正,心正而

后身修,身修而后家齐,家齐而后国治,国治而后天下

平。//自天子以至于庶人,壹是皆以修身为本。

释义:

推究事物的原理才能对事物之理有充分的认识,对事物之理

有充分的认识才能意念真诚,意念真诚后心思才能端正,心思端

正后才能修养品性,品性修养后才能使家族中的各种关系整齐有

序(管理好家庭和家族),管理好家庭和家族后才能治理好国家;

治理好国家后天下才能太平。// 上自国家元首,下至平民百姓,

人人一律(一概,都)要以修养品性为根本。

致知——格物——知至——意诚——心正——

身修——家齐——国治——天下平

因果关系

古之欲明明德于天下者,先治其国。欲治其国者,先齐其家。欲

齐其家者, 先修其身。 欲修其身者,先正其心。欲正其心者,

先诚其意。欲诚其意者,先致其知 。 致知在格物。// 物格而

后知至 ;知至而后意诚,意诚而后心正,心正而后身修,身修而

后家齐,家齐而后国治,国治而后天下平。// 自天子以至于庶

人,壹是皆以修身为本。

八目:

格物、致知、诚意、正心、

修身、齐家、治国、平天下。

八目:

格物:推究事物的原理。就是全面透彻地研究世界上的万事万物。

致知:使自己获得知识。就是要获得对世界上万事万物的认识。

诚意:就是“勿自欺”,不要“掩其不善而著其善”。指的是在修养自身的过程中,能够做到诚实、不自欺。

正心:就是端正自己的心思。就是教人防止个人情感的偏向。

修身:修养自身的品性。/ 就是加强自身修养,提高自身素质。是使个人修养达到完善的程度,是《大学》中对人的培养的最高要求,它处在“八条目”的中枢地位。

齐家:使家族中的各种关系整齐有序。/就是管理好自己的家庭、家族,处理好家庭或家族内部的关系。

治国、平天下:治理国家。是齐家的扩大和延伸。

本节课回顾

1.作为《大学》主体的“三纲”“八目”分别指什么?

三纲:

明明德、亲民、止于至善。

八目:

格物、致知、诚意、正心、

修身、齐家、治国、平天下。

2.请对三纲八目的具体内容作出解释。

三纲:

明明德:彰明美德。

亲民:亲近爱抚民众/使天下人去旧立新、去恶向善。

止于至善:达到道德修养的最高境界。

八目:

格物:推究事物的原理。就是全面透彻地研究世界上的万事万物。

致知:使自己获得知识。就是要获得对世界上万事万物的认识。

诚意:就是“勿自欺”,不要“掩其不善而著其善”。指的是在修养自身的过程中,能够做到诚实、不自欺。

正心:就是端正自己的心思。就是教人防止个人情感的偏向。

修身:修养自身的品性。/ 就是加强自身修养,提高自身素质。是使个人修养达到完善的程度,是《大学》中对人的培养的最高要求,它处在“八条目”的中枢地位。

齐家:使家族中的各种关系整齐有序。/就是管理好自己的家庭、家族,处理好家庭或家族内部的关系。

治国、平天下:治理国家。是齐家的扩大和延伸。

3.三纲和八目的逻辑关系?

这里所展示的,是儒学三纲八目的追求。 所谓三纲,是指明德、新民、止于至善。它既是《大学》的纲领旨趣,也是儒学“垂世立教”的目标所在。

所谓八目,是指 格物、致知、诚意、正心、修身、齐家、治国、平天下。它既是为达到“三纲”而设计的条目工夫,也是儒学为我们所展示的人生进修阶梯。

纵览四书五经,我们发现,儒家的全部学说实际上都是循着这三纲八目而展开的。所以,抓住这三纲八目你就等于抓住了一把打开儒学大门的钥匙。循着这进修阶梯一步一个脚印,你就会登堂入室,领略儒学经典的奥妙。

4.修身在八目中的地位和作用?

就这里的阶梯本身而言,实际上包括“内修”和“外治”两大方面:前面四级“格物、致知,诚意、正心”是“内修”;后面三纲“齐家、治国、平天下”是“外治”。而其中间的“修身”一环,则是连结“内修”和“外治”两方面的枢纽,它与前面的 “内修”项目连在一起,是“独善其身”;它与后面的“外治”项目连在一起,是“兼善天下”。

八 目 关 系

正心、诚意、格物、致知(内修,独善其身)

修 身

齐家、治国、平天下(外治,兼善天下)

目的

基础

两千多年来,一代又一代中国知识分子“穷则独善其身,达则兼善天下”(《孟子·尽心下》),把生命的历程铺设在这一阶梯之上。所以,它实质上已不仅仅是一系列学说性质的进修步骤,而是具有浓厚实践色彩的人生追求阶梯了。它铸造了一代又一代中国知识分子的人格心理,时至今日,仍然在我们身上发挥着潜移默化的作用。不管你是否意识明确,不管你积极还是消极,“格、致、诚、正、修、齐、治、平”的观念总是或隐或显地在影响着你的思想,左右着你的行动,使你最终发现,自己的人生历程也不过是在这儒学的进修阶梯上或近或远地展开。事实上,作为中国知识分子,又有几人是真正出道入佛的野鹤闲云、隐逸高士呢?说到底,依然是十人九儒,如此而已。

手法回顾:

5.《大学》采用了很多递进论述的方法,如 “知止而后有定,定而后能静,静而后能安,安而后能虑,虑而后能得。”

请将文章中的类似论证整理出来,体会其中的逻辑关系,弄明白它们所说的道理。

古之欲明明德于天下者,先治其国;欲治其国者,先齐其家;欲齐其家者,先修其身;欲修其身者,先正其心;欲正其心者,先诚其意;欲诚其意者,先致其知;致知在格物。

物格而后知至,知至而后意诚,意诚而后心正,心正而后身修,身修而后家齐,家齐而后国治,国治而后天下平。

这个论述,先是由大至小,条目之间是条件关系:平天下必先治国,治国必先齐家,齐家必先修身,修身必先正心,正心必先诚意,诚意必先致知,致知必先格物。

再由小至大,条目之间是因果关系:格物而后知致,知致而后意诚,意诚而后心正,心正而后身修,身修而后家齐,家齐而后国治,国治而后天下平。

条目之间脉络清晰,无论是由大至小的条件关系,或者是由小至大的因果关系,剖析深刻,逻辑严密。

拓展延伸

6《大学》的论述可谓“微言大义”,精

微的言辞中,蕴含着深刻的道理,这些深刻的

道理,对现代人也是很有作用的。

请以“君子有诸己而后求诸人,无诸己而

后非诸人”为例进行分析。

“君子有诸己而后求诸人,无诸己而后非诸人”

(1) 这句话的意思是:品德高尚的人自己身上具备了美德,然后再要求别人拥有美德;首先要去掉自己身上的不足,然后再去批评责备他人。

也就是说,要提高别人的道德水平,首先要提高自己的道德水平,要要求别人,首先要要求自己。

(2)它体现了儒家重视注重内向用功、律己甚严的内省的修养方法。这种方法在现代仍然是有现实意义的,它告诫我们,不能要求别人甚严,而要求自己甚宽。这对于人与人之间的日常交往,一个部门内部的管理,都有着深刻的启示。

补充:《礼记》的价值影响

⑴《礼记》中的许多篇章,是中国文化史上彪炳千古的典范。

⑵《礼记》的许多章节,高扬仁爱、正义、爱国、反对不义之政等进步思想,影响深远。

⑶书中大量记载了包括称谓、辞令、服饰、家教、尊老、丧祭、教化、礼俗等在内的古代文化史知识,几乎涉及到社会生活的所有方面,对于读古书,传承中华文明,是难得的文化宝库。

⑷《礼记》在儒家经典体系中占有重要地位,《礼记》在曹魏时期升格为"经",并在唐代进一步升格为"五经"之一,取代了《仪礼》的地位;《礼记》的《大学》《中庸》两篇与《论语》《孟子》并列,被尊为"四书"之一。

⑸在儒家"十三经"中,《礼记》一书最集中、最全面、最系统地记述、阐释了儒家思想学说的核心内容。

⑹《礼记·礼运》中,孔子与其弟子子游以答问的形式提出了著名的"大同"社会理想,并进而说明"天下为公"是大同社会的特征,而礼制则是"小康"社会的纲纪,影响了中国近代社会政治建设。

⑺《礼记》许多篇章从不同的角度阐述了儒家礼乐文化“和”的精神及其重要意义。《礼记·儒行》明确提出:“礼之以和为贵。”这种“贵和”的价值取向有利于和谐社会的建设。

⑺《礼记》许多篇章从不同的角度阐述了儒家礼乐文化"和"的精神及其重要意义。《礼记·儒行》明确提出:"礼之以和为贵。"这种"贵和"的价值取向有利于和谐社会的建设。

⑻中国当代许多大学从《礼记》中,借用一些名言警句作为校训。如河南大学校训为"明德新民,止于至善",厦门大学校训为"自强不息,止于至善",东南大学校训为"止于至善",复旦大学校训为"博学而笃志 切问而近思"等,这些校训影响着大学办学理念和价值取向,影响着当代文化教育和德性教养。

⑼《礼记》较为完整地反映了先秦至两汉时期的社会政治文化背景和家庭结构状况,并且对家庭成员之间的关系和行为规范进行了详细地解读,形成的独具特色的家庭伦理规范,指导着当代伦理道德。

⑽《礼记·乐记》中"中和"的美学思想影响着人们的审美取向。它主要从音乐的本质和作用来使人们的心理和精神达到平和,使人与人之间和睦相处、人与自然之间和谐共存。