第四章地表形态的塑造全章课件

文档属性

| 名称 | 第四章地表形态的塑造全章课件 |

|

|

| 格式 | pptx | ||

| 文件大小 | 578.1MB | ||

| 资源类型 | 试卷 | ||

| 版本资源 | 人教版(2019) | ||

| 科目 | 地理 | ||

| 更新时间 | 2024-09-19 17:54:46 | ||

图片预览

文档简介

美加边界的尼亚加拉大瀑布

喀斯特地貌

第一讲

营造地表形态的力量

第一节 营造地表形态的力量

一、内力作用

1.能量来源:

地球内部放射性元素衰变产生的热能。

2.表现形式:

地壳运动

变质作用

岩浆活动

水平运动

垂直运动

——(不直接塑造)

——喷出地表时才塑造地貌

—使地表变得高低不平

—褶皱山系和断裂带

—地势起伏和海陆变迁

“为主”

“为辅”

(主要)

二、外力作用

1.能量来源:

太阳辐射能

2.表现形式:

风化

侵蚀

搬运

堆积

—使地表变得和缓

—碎屑产物离开原地,形成侵蚀地貌。

—形成堆积地貌

—岩石崩解和破碎,碎屑产物留在原地。

高处以侵蚀作用为主,低处以堆积作用为主。

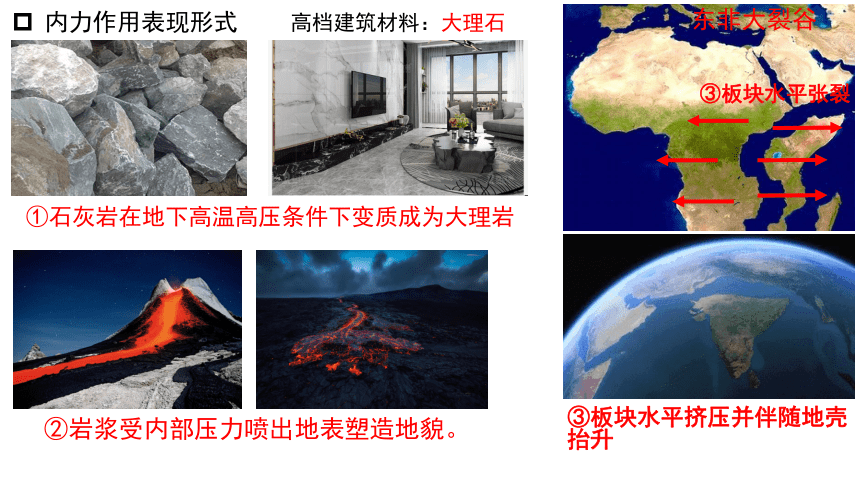

内力作用表现形式

东非大裂谷

③板块水平张裂

高档建筑材料:大理石

①石灰岩在地下高温高压条件下变质成为大理岩

②岩浆受内部压力喷出地表塑造地貌。

③板块水平挤压并伴随地壳抬升

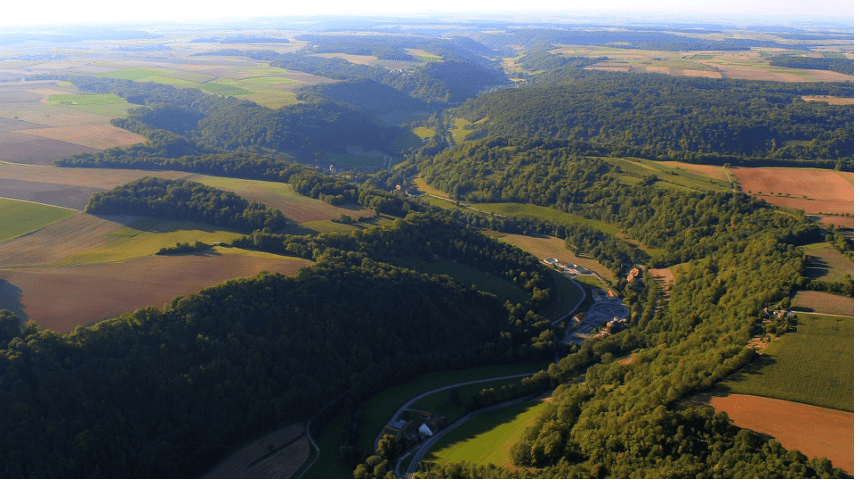

外力作用表现形式

1.风化作用

在温度、水及生物作用下,地表或接近地表的岩石发生崩解和破碎。松散的风化物质留在原地,为其他外力作用创造条件。

水渗入岩缝结冰膨胀,使岩石崩解。

①表层受热膨胀,与较冷内部剥离。

②岩石由各种矿物组成,各矿物膨胀不一,产生裂隙。

温度作用下:

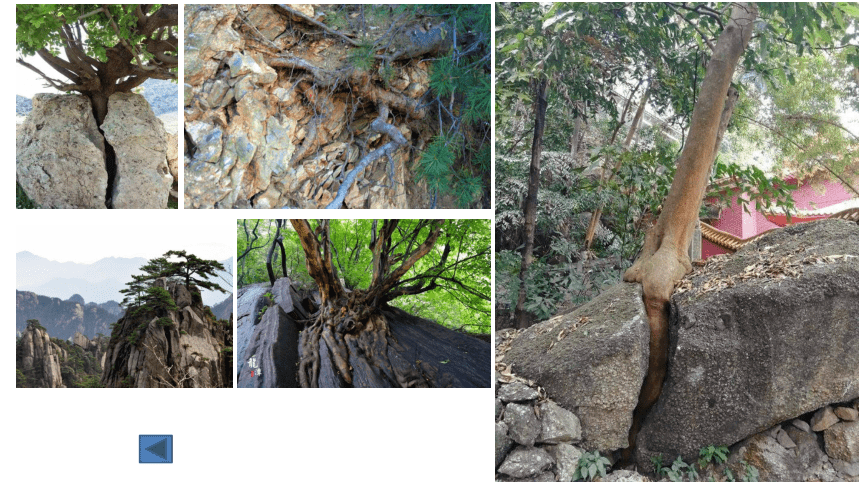

生物根系膨胀、分泌酸性物质对岩石风化

黄山松

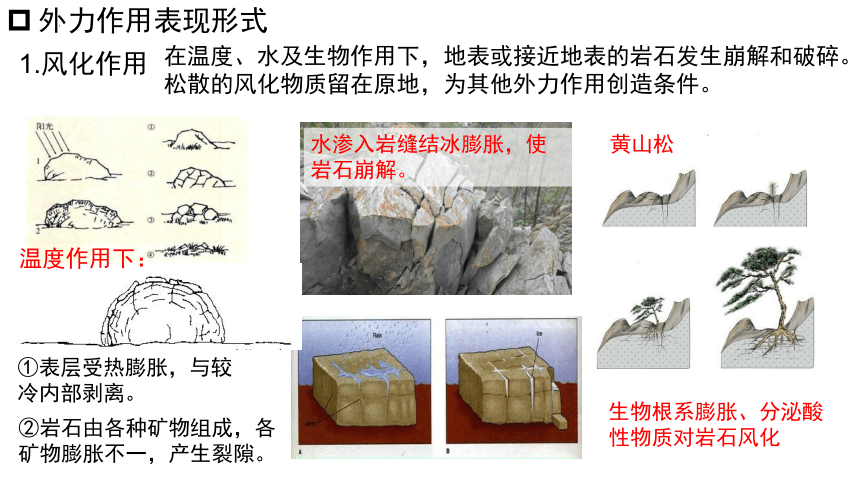

营造地表形态的力量

花岗岩球状风化作用

营造地表形态的力量

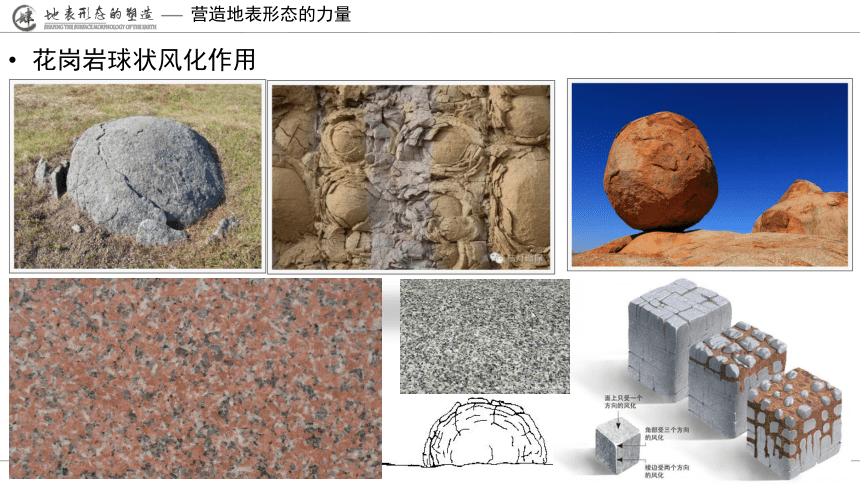

2.侵蚀作用与地貌 测评P68

流水侵蚀:

流水溶蚀:

风力侵蚀:

冰川侵蚀:

波浪侵蚀:

河流峡谷、瀑布、地表的沟壑

喀斯特地貌(如桂林山水,云南石林)

风蚀蘑菇、风蚀柱、风蚀洼地等

冰斗、角峰、U形谷

海蚀柱、海蚀崖等

水、冰川、空气等在运动状态下对地表岩石及其风化产物的破坏作用。侵蚀作用使被侵蚀掉的产物离开原地,并在原地形成侵蚀地貌。

干旱地区

可溶性岩石地区

有冰川分布的地区

河流流经地区

营造地表形态的力量

流水侵蚀地貌:

长江峡谷

黄土高原

丹霞地貌

千沟万壑

侵蚀作用—流水溶蚀

溶解了二氧化碳的水形成碳酸对石灰岩进行溶解,溶解后的溶液流走,在原地留下侵蚀地貌。

营造地表形态的力量

外力作用表现形式

侵蚀作用

风蚀蘑菇

(风力侵蚀)

营造地表形态的力量

外力作用表现形式

(冰川侵蚀)

冰斗:由雪蚀凹地演化成的斗状基岩冰川侵蚀地貌

角峰

U型谷

营造地表形态的力量

波浪侵蚀地貌

海蚀崖

海蚀柱

岩石风化和侵蚀后的产物在外力的搬运途中,由于外力减弱或遇到障碍物,导致物质逐渐沉积的作用。

作用

对地貌的影响

分布地区

冰川堆积

堆积物颗粒大小不分,杂乱堆积,形成冰碛地貌

冰川分布的高山地区和高纬度地区

流水堆积

形成冲积扇(洪积扇)、三角洲、冲积平原

堆积物颗粒大的先堆积,颗粒小的后堆积,具有分选性

河流的出山口和河流的中下游

风力堆积

形成沙丘(静止沙丘、移动沙丘)和黄土堆积

堆积物颗粒大的先堆积,颗粒小的后堆积,具有分选性

干燥内陆及邻近地区

海浪堆积

形成沙滩等海岸地貌

滨海地带

3.堆积作用与地貌 测评P68

营造地表形态的力量

外力作用表现形式

(冰川堆积)

冰碛堆

冰碛湖

杂乱无分选的冰川堆积物

冰川携带的大量物质在温度升高时,冰川融化,大量物质在原地堆积而形成冰碛地貌,如东欧平原等。

流水堆积作用与地貌

山前冲积扇

冲积平原

下游三角洲

风力堆积作用

沙 丘

沙 垄

黄土高原的形成

风从缓坡来

风力作用

地区

特点

典型地貌

示意图

风的源地附近

风力强,以侵蚀作用为主

风蚀蘑菇、风蚀城堡等风蚀地貌

离风源较远地区

风力减弱,以堆积作用为主

沙丘、黄土堆积地貌等风力堆积地貌

北海银滩

海水堆积地貌

[特别提醒] 区分风化作用与风力作用

地表或接近地表的岩石,在温度、水以及生物等的影响下,发生崩解和破碎等破坏作用,叫风化作用。风力作用则是指风的侵蚀、搬运、堆积等作用,故风化作用与风力作用是两个完全不同的概念。

读下图,完成1~2题。

1.关于上图显示的地貌成因,正确的是( )

A.图1——风化作用 B.图2——流水侵蚀

C.图3——风力侵蚀 D.图4——流水侵蚀

2.关于以上地貌的说法,正确的是( )

A.图1和图2多见于我国西北内陆地区

B.图3和图4多见于我国青藏高原

C.根据图3中新月形沙丘可以判断风向

D.图2中沉积物颗粒大小分布无规律性

C

D

塞拉比斯古庙遗址位于意大利的那不勒斯湾海岸,这座古庙早已倒塌,只剩下三根大理石柱子,每根石柱中间都有“百孔千疮”的一段,而它的上截和下截却保存得比较完整。读下图,完成3~4题。

3.大理石柱在不同年代升降的原因是( )

A.全球变暖,使海平面上升

B.地壳运动

C.过度开采地下水,使地面沉降

D.全球变冷,使海平面下降

4.从公元79年到1955年,那不勒斯湾海岸所受到的地质作用及其判断依据对应正确的是( )

A.岩浆活动——火山灰覆盖

B.风力沉积——火山灰覆盖

C.海水的堆积作用——海生动物的钻孔

D.海水的侵蚀作用——海生动物的钻孔

A

B

营造地表形态的力量

外力作用表现形式

侵蚀作用

流水侵蚀(壶穴)

营造地表形态的力量

外力作用表现形式

侵蚀作用

越南下龙湾

昆明石林

(流水溶蚀)

营造地表形态的力量

外力作用表现形式

侵蚀作用

草原上的地陷

新西兰Otago北部, 石灰岩地区

(流水溶蚀)

流水作用

地区

特点

典型地貌

示意图

河流上游

地形陡、落差大,流速快,以侵蚀作用为主

峡谷、瀑布等流水侵蚀地貌

河流中下游

地形平坦、流速减慢,以堆积作用为主

河漫滩、三角洲等流水堆积地貌

考点三

岩石圈的物质循环

岩浆→岩浆岩

变质岩—大理石

沉积岩

地下深处的高温熔融体。具有以硅酸盐为主的复杂成分,含有大量水蒸气及其他挥发性物质。一般认为,地幔上部的软流层可能是岩浆的主要发源地之一。

岩浆

喷出岩形成过程

由于岩浆侵入而缓慢冷却,有足够的时间使矿物结晶,因此侵入岩晶粒粗大,具有显晶质结构。

侵入岩形成过程

岩浆喷出地表冷凝而形成的火成岩。包括各种熔岩及火山碎屑岩。喷出岩由于冷却很快,来不及结晶,多形成细粒至玻璃质岩石,

沉积岩的形成过程

沉积岩特点

层理构造 (一层一层的沉积)

常含有化石

变质岩形成过程

固态的岩石在地球内部的高温、高压作用下,发生物质成分的迁移和重结晶,形成新的矿物组合。如普通石灰石由于重结晶变成大理石。

大理石

片麻岩

代表:

板岩

常见的几类岩石——

岩浆岩:

喷出岩——玄武岩

侵入岩——花岗岩

疏松多孔

明显斑状结晶

常见的几类岩石——

沉积岩

砾岩

沙岩

页岩

泥岩

石灰岩

具有层理构造、含生物化石

类型

形成过程

特点

利用状况

常见岩石

岩浆岩

侵入岩

岩浆在地球内部压力的作用下,沿地壳薄弱地带侵入地壳上部,冷却凝固而成为岩石

矿物结晶颗粒较大

花岗岩是坚固、美观的建筑材料;含多种金属矿,是工业生产的原料

花岗岩

喷出岩

岩浆在地球内部压力的作用下,沿地壳薄弱的地带喷出地表并冷却凝固而成为岩石

矿物结晶颗粒小,有的有流纹或气孔

玄武岩、流纹岩

类型

形成过程

特点

利用状况

常见岩石

沉积岩

地表岩石在外力作用下受到破坏成为碎屑物质,被搬运到低处沉积,固结而成为岩石

具有层理结构,含有化石

石灰岩是建筑材料和化工原料,钾盐是化工原料;煤、石油是当今世界最重要的能源

石灰岩、砾岩、砂岩、页岩

变质岩

岩石受到地壳运动、岩浆活动等影响,在一定温度、压力条件下,使原来的成分、结构发生改变而成为新的岩石

有片理构造

大理岩是建筑材料;铁矿石是钢铁工业的重要原料

大理岩、板岩、石英岩、片麻岩

岩石圈物质循环示意图的判读

常考图示:

图1 以地质剖面图为背景的循环示意图

图2 以关联图为背景的示意图

岩石圈物质循环示意图的判读

①岩浆:三进一出。

②岩浆岩:一进三出。

③变质岩和沉积岩:二进二出。

注:沉积物指向的一定是沉积岩,沉积岩一般含有化石并具有层理构造。

岩石圈物质循环示意图的判读

2.判断箭头含义

①指向岩浆岩的箭头——冷却凝固,是内力作用。

②指向沉积岩的箭头——风化、侵蚀、搬运、堆积、固结成岩作用,是外力作用。

③指向变质岩的箭头——变质作用,是内力作用。

④指向岩浆的箭头——重熔再生作用,是内力作用。

2.下图中的序号表示地质作用,读图完成(1)~(2)题。

(1)图中序号与地质作用对应正确的是( )

A.①—沉积作用

B.②—风化作用

C.③—重熔再生作用

D.④—侵蚀作用

(2)④作用最终形成的岩石可能是( )

A.石灰岩 B.大理岩

C.玄武岩 D.砂岩

C

C

5.读三大类岩石转化循环示意图,完成下列各题。

(1)图中A、B、C、D是三大类岩石和岩浆,则:A是__________,B是 __________,C是__________,D是__________。

(2)写出三大类岩石转化过程中所受的作用。

①__________,②__________,③__________,④__________。

(3)地壳物质循环可概括为:从岩浆到形成__________,又到新的岩浆形成。

沉积岩

变质岩

岩浆岩

岩浆

冷却凝固

变质作用

外力作用

重熔再生

各类岩石

第二讲

山地的形成

1、几乎全部由海洋构成的板块?

2、在图中用铅笔画出赤道,赤道穿过多少个板块?

3、亚洲南部三个半岛、澳大利亚分别属于哪些板块?

小组讨论1

一、板块运动与褶皱山系

1、六大板块(名称、范围)

2、板块内部________

板块边界较_______多__________。

3、板块运动与褶皱山系的形成

板块张裂(生长边界):

板块挤压(消亡边界):

裂谷、海岭

岛弧、海沟

褶皱山、高原

①环太平洋地震带

②地中海—喜马拉雅山地震带

稳定

活跃

火山、地震

岩层年龄:

海岭处新,海沟处老

岛弧

海沟

岩石年龄分布:

新

老

大洋中脊

沉没

大洋板块

大陆板块

海沟

南极洲板块

美洲板块

海底岩石年龄

地质构造及其意义

二、褶皱山

{5940675A-B579-460E-94D1-54222C63F5DA}

背斜

向斜

岩层形态

岩层新老关系

地形

侵蚀后

实践意义

上拱

下弯

中部老,两翼新

山

谷

谷

山

油、气、隧道、采石场

储水

△(原因)

中部新,两翼老

背斜成谷:

向斜成山:

顶部受张力,岩性疏松,多裂隙,易被外力侵蚀成谷地。

槽部受挤压,岩性坚硬,不易被侵蚀,残留成山地。

地质构造及其意义

二、褶皱山

△如何判断褶皱的岩层中部与两翼新老关系?

A

B

C

D

E

F

画切线辅助线

A老于B、C

D新于E、F

课本P74 活动

1、判断甲、乙两处地质构造?判断依据是?

2、解释甲地成为山岭、乙地成为谷地的原因?

3、修建一条东西向的地下隧道,应该选择甲地还是乙地?为什么?

乙:背斜,岩层向上拱起。

甲:向斜,岩层向下弯曲。

乙:天然拱形,结构稳定且不易储水

甲:向斜,岩层中部新,两翼老。

乙:背斜,岩层中部老,两翼新。

乙:顶部受张力,岩性疏松,多裂隙,易被外力侵蚀成谷地。

甲:槽部受挤压,岩性坚硬,不易被侵蚀,残留成山地。

背斜和向斜的判断

一是根据岩层的弯曲形态,一般岩层向上拱起的是背斜,岩层向下弯曲的是向斜;

二是根据岩层的新老关系,即中间老、两翼新的是背斜,中间新、两翼老的是向斜。

△地质构造的实践意义:

构造名称

实践意义

原因或依据

背斜

石油、天然气埋藏区

岩层封闭,是良好的“储油构造”,最上为天然气,中为石油,下为水

隧道的良好选址

天然拱形,结构稳定且不易储水

顶部地带适宜建采石场

裂隙发育,岩石破碎,不适合建水库大坝

向斜

地下水储藏区,常有“自流井”分布

底部低凹,易汇集水,承受静水压力

断层

泉、湖泊分布地;河谷发育

岩隙水易沿断层线出露;岩石破碎易被侵蚀为洼地,利于地表水汇集

铁路、公路、桥梁、水库等的回避处

岩石不稳定,易诱发断层活动,破坏工程;水库水易渗漏

地质构造及其意义

{5940675A-B579-460E-94D1-54222C63F5DA}

三、断块山

地垒

地堑

岩块运动

地形

实例

上升

下降

断块山、高地

谷地、低地

华山、庐山、泰山

渭河平原、汾河谷地、宁夏平原

断层

1、断层原因?

2、野外断层有哪些判断特征?

断裂面、岩层破碎、泉水出露

渭河平原成因?

内力作用:

岩层断裂下沉,形成低地。

外力作用:

河流带来大量泥沙碎屑物质沉积,形成平原。

四、火山

1、熔岩地貌类型?

2、火山结构?

熔岩高原、火山

火山锥、火山口

3、火山坡度特征?

上部较陡,下部较缓

地质构造及其意义

测评P73

1.读某区域地质剖面简图,完成下列各题。

(1)图中甲、乙、丙三处的地质构造分别是( )

A.断层、向斜、背斜

B.断层、背斜、向斜

C.向斜、断层、背斜

D.背斜、向斜、断层

(2)甲、丙两处的地貌类型相同,但成因不同,简要说明这两处地貌的成因。

甲:断层一侧的岩层相对上升,形成断块山。丙:向斜槽部受挤压,岩性坚实,不易被侵蚀,形成山岭。

B

2.读六大板块示意图,完成(1)~(2)题。

(1)下列地貌由A、D板块碰撞而形成的是( )

A.美国的落基山脉 B.亚非之间的红海

C.大西洋海岭 D.日本至菲律宾的岛弧

(2)喜马拉雅山脉位于( )

A.印度洋板块与亚欧板块的消亡边界

B.非洲板块与印度洋板块的消亡边界

C.印度洋板块与太平洋板块的消亡边界

D.非洲板块与美洲板块的生长边界

A

D

阿尔卑斯山

长江三峡——巫峡

华山

“韩愈好奇,与客登华山绝峰,度不可迈。乃作遗书,发狂恸哭。华阴令百计取之,乃下。”

火山

考点二

地形对交通分布的影响

“高原天路”:新疆吾格亚提盘山公路

1、为什么在山坡的的道路要呈现“之字形”?

2、为什么在山区以公路为主,铁路较少?

铁路的最大限制坡度远远小于公路,说明其对地形的要求较高(平坦)。

山地地区修建铁路的工程量和造价均比平原、丘陵地区高。

山地对交通运输的影响:

③“之”字形,迂回前进

原因:

避开地势起伏大的地区,以降低线路坡度,降低技术难度,提高施工和运营安全性。

①优先公路:

公路成本低

技术难度较小

原因:

②线路分布:

山间盆地和河谷地带。

原因:

地势相对和缓,节省成本。

根据某山区公路走向示意图,分析如下问题:

(1)公路选线时考虑了哪些自然因素?又是如何处理与这些自然因素的关系的?

(2)山区的人口主要集中在哪个地形单元中,与公路线的选择是否有关?这种现象说明了公路线的选择还受哪些因素的影响?

地形、河流、沼泽等

在山谷中穿行时,呈“之”字形弯曲,减少陡坡的影响,同时道路尽量避开陡坡面;公路跨越河流时需要修建桥梁;避开沼泽地。

山区人口主要集中在山间盆地和河谷地带,公路在选线时要尽可能多地联系居民点,方便人们出行,这说明人口和聚落等人文因素,也是公路选线时需要考虑的因素。

3.读现阶段重点开发的某区域图,回答下列问题。

(1)丙地区交通线路密度比甲地区__________(填“大”或“小”),原因是什么?

(2)在选择乙、丙之间的交通干线时,人们选择了乙丁丙线路而没有选择乙丙直达线路,原因是什么?

乙、丙之间的直达线路需经山地,地面起伏大,工程建设难度大,投资高且安全性差。

小 山区的交通运输线路主要分布在山间盆地和河谷地带,密度小

甲图为某地貌景观图。为解释该景观的部分成因,教师在教学时进行了如乙图的演示。读图完成1~2题。

1.甲图景观的地质构造是( )

A.山岭 B.谷地

C.向斜 D.背斜

2.教师演示了( )

A.板块挤压碰撞 B.岩块断裂上升

C.岩层水平挤压 D.外力侵蚀搬运

C

D

甲图

乙图

4.以下关于在山地地区修建交通运输线路的叙述,正确的是( )

A.道路在陡坡上呈“之”字形弯曲

B.道路应避开小居民点和小村庄

C.山谷中道路应顺陡坡修建

D.为提高运输量,山区应优先发展铁路

A

A

3.能正确表示日本附近板块运动的是( )

A.① B.② C.③ D.④

5.读地质构造剖面图,完成下列各题。

(1)A、B两处,属于背斜的是__________处,属于向斜的是__________处。

(2)图中所示褶皱和断层构造主要是由__________(填“内力”或“外力”)作用造成的。

(3)图中A处地形的成因是__________________________________________________。

(4)A、B两处,有可能找到油气资源的是__________处,地下水资源较丰富的是__________处。

(5)渭河平原和汾河谷地按地质构造与图中字母__________相同。

A

B

内力

背斜顶部受张力作用,易被侵蚀成为谷地

A

B

C

山地对交通运输的影响:

④一般原则 P87

安全性(建设&运营)

成本低,效益好

技术难度低

灾害(地形、地质、气象)

短、少建桥、少打隧道

少占地,多运量

山地对交通运输的影响:

⑤修路的区位条件

自然

社会需求

技术保障

位置、气候、地形地质地貌、土壤、水文、生态、灾害。

资金、政策、资源开发

第三讲

河流地貌的发育

上游

中游

下游

河流侵蚀作用下的地貌

河流堆积作用下的地貌

上游

中游

下游

①溯源侵蚀:

向河流源头方向的侵蚀,使河流加长。

向河床底的侵蚀,使河流加深。

②下蚀:

河流三种侵蚀作用:

③侧蚀:

向河岸的侵蚀,使河流加宽。

河流在流动过程中,会破坏并搬动地表的物质,形成侵蚀地貌。

下蚀

河谷加深

溯源侵蚀

河谷延长

横剖面: 型

(河谷深而窄)

【发育初期】

V

剖面图

侧蚀加强

河谷展宽

A凹岸侵蚀

B凸岸堆积

连续的河湾

B

A

剖面图

【发育中期】

不断向河谷两岸侵蚀,

河谷更宽

横剖面: 型

(河谷宽而浅)

槽

剖面图

【成熟期】

凹岸

凸岸

为什么“凹岸侵蚀,凸岸堆积”?

①在离心力和惯性的作用下,表层水流趋向凹岸,冲刷凹岸,使凹岸水面略高于凸岸。

②底部水流在压力作用下由凹岸流向凸岸,形成弯道环流,在弯道环流作用下,凹岸发生侵蚀,凸岸发生堆积。

离心力和惯性

水面高

水面下压流速快,侵蚀强

流速慢,堆积强

平原地区流淌的河流,河曲发育,随着流水对河面的冲刷与侵蚀,河流愈来愈曲,最后导致河流自然截弯取直,河水由取直部位径直流去,原来弯曲的河道被废弃,形成湖泊,因这种湖泊的形状恰似牛轭,故称之为牛轭湖。

1.有关图中的说法,正确的是( )

A.甲处河谷以侧蚀作用为主

B.乙处河床形态呈“V”型

C.丙处河谷以侧蚀作用为主

D.丁处以下蚀作用为主

C

下图为某地等高线地形图。读图,完成2~3题。

2.甲处的地形名称是( )

A.喀斯特溶洞 B.冲积扇

C.新月形沙丘 D.火山锥

3.形成甲处地形的主要外力作用是( )

A.河流泥沙的堆积作用

B.地质年代风积作用

C.地质年代岩浆喷发

D.第四纪冰川堆积作用

A

B

河流侵蚀地貌

初期

下蚀、溯源侵蚀

→“V”型

“河谷深而窄,谷壁陡峭”

中期

下蚀减弱,侧蚀为主

凹岸侵蚀,凸岸堆积。

后期

侧蚀

→“槽型”

落差大,流速快

小结:

补充:河流阶地

1、阶地,指由于地壳上升,河流下切形成的阶梯状地貌。

2、阶地的形成主要是在地壳垂直升降运动的影响下,是地球内外部动力地质作用共同作用的结果。有几级阶地,就有过几次运动;阶地位置,级别越高,形成时代越老。

3、沿河谷两岸伸展,高出洪水期水位。

河流堆积地貌

洪积—冲积(扇)平原发育于山前

三角洲平原形成于河流入海口

河漫滩平原发育于河流中下游

河流堆积地貌示意图

凸岸堆积,面积升高扩大升高,洪水期淹没,接受沉积,枯水期出露,形成河漫滩。

坡度平缓,海水顶托,落差减小,流速减缓,泥沙堆积。

①山区地势陡峭,洪水期流速快,携带大量泥沙,②河流流出山口,地势突然平缓,河道变开阔,流速减慢,形成扇状堆积。

河漫滩平原

牛轭湖

河流堆积地貌

凸岸堆积

凹岸堆积

三、河流对聚落形成、分布的影响

我国北方的平原耕地连片,乡村规模大

我国南方平原上河流较多,耕破碎,乡村规模较小

平原聚落一般沿河成线状分布

山区聚落一般分布在冲积平原向山坡过渡的地带

平原低地

山区河谷

加高加固河堤

聚落要高于洪水位,而且要避开滑坡、泥石流等自然灾害

平原低地

山区河谷

思考:凡是平原都是聚落密集区吗?

读巴西人口分布图、地形图,你得到什么信息?

亚马孙平原

三角洲平原

思考:黄河三角洲以较快的速度向海洋扩展的原因。

思考:

黄河三角洲以较快的速度向海洋扩展的原因。

输沙量大;

入海口潮差小、潮流搬运力弱。

沉积物来源

堆积作用

三角洲平原

河流地貌的发育

侵蚀

作用

堆积

作用

溯源侵蚀

下蚀

侧蚀

侵蚀地貌

河谷的演化

V形河谷

槽形河谷

堆积地貌

洪积——冲积扇

河漫滩

三角洲

皆有可能发展成为平原

小结:

(1)上游是山区,地势较低处气温较高、地形更平坦、取水更方便,

下游地势低洼,地势较高处可避免洪涝灾害。

活动探究学习(P81)

(2)B地

因为B位于两河交汇处,交通运输便利,水源充足,而且B地周围地形开阔平坦,便于农耕和基建。

5.读下图,比较北半球某河流源头附近A地和河流经过的B、C、D三地,完成下列各题。

(1)A处谷地,是“U”型谷,由__________作用形成。河流源头的主要补给形式为__________补给。

(2)B、C、D三处流水作用的主要表现形式是:B处为__________作用,C处为__________作用,D处为__________作用。

(3)A、B、C、D四处中,最适宜形成聚落的是___________处。

冰川侵蚀

冰雪融水

侵蚀

搬运

堆积

D

喀斯特地貌

第一讲

营造地表形态的力量

第一节 营造地表形态的力量

一、内力作用

1.能量来源:

地球内部放射性元素衰变产生的热能。

2.表现形式:

地壳运动

变质作用

岩浆活动

水平运动

垂直运动

——(不直接塑造)

——喷出地表时才塑造地貌

—使地表变得高低不平

—褶皱山系和断裂带

—地势起伏和海陆变迁

“为主”

“为辅”

(主要)

二、外力作用

1.能量来源:

太阳辐射能

2.表现形式:

风化

侵蚀

搬运

堆积

—使地表变得和缓

—碎屑产物离开原地,形成侵蚀地貌。

—形成堆积地貌

—岩石崩解和破碎,碎屑产物留在原地。

高处以侵蚀作用为主,低处以堆积作用为主。

内力作用表现形式

东非大裂谷

③板块水平张裂

高档建筑材料:大理石

①石灰岩在地下高温高压条件下变质成为大理岩

②岩浆受内部压力喷出地表塑造地貌。

③板块水平挤压并伴随地壳抬升

外力作用表现形式

1.风化作用

在温度、水及生物作用下,地表或接近地表的岩石发生崩解和破碎。松散的风化物质留在原地,为其他外力作用创造条件。

水渗入岩缝结冰膨胀,使岩石崩解。

①表层受热膨胀,与较冷内部剥离。

②岩石由各种矿物组成,各矿物膨胀不一,产生裂隙。

温度作用下:

生物根系膨胀、分泌酸性物质对岩石风化

黄山松

营造地表形态的力量

花岗岩球状风化作用

营造地表形态的力量

2.侵蚀作用与地貌 测评P68

流水侵蚀:

流水溶蚀:

风力侵蚀:

冰川侵蚀:

波浪侵蚀:

河流峡谷、瀑布、地表的沟壑

喀斯特地貌(如桂林山水,云南石林)

风蚀蘑菇、风蚀柱、风蚀洼地等

冰斗、角峰、U形谷

海蚀柱、海蚀崖等

水、冰川、空气等在运动状态下对地表岩石及其风化产物的破坏作用。侵蚀作用使被侵蚀掉的产物离开原地,并在原地形成侵蚀地貌。

干旱地区

可溶性岩石地区

有冰川分布的地区

河流流经地区

营造地表形态的力量

流水侵蚀地貌:

长江峡谷

黄土高原

丹霞地貌

千沟万壑

侵蚀作用—流水溶蚀

溶解了二氧化碳的水形成碳酸对石灰岩进行溶解,溶解后的溶液流走,在原地留下侵蚀地貌。

营造地表形态的力量

外力作用表现形式

侵蚀作用

风蚀蘑菇

(风力侵蚀)

营造地表形态的力量

外力作用表现形式

(冰川侵蚀)

冰斗:由雪蚀凹地演化成的斗状基岩冰川侵蚀地貌

角峰

U型谷

营造地表形态的力量

波浪侵蚀地貌

海蚀崖

海蚀柱

岩石风化和侵蚀后的产物在外力的搬运途中,由于外力减弱或遇到障碍物,导致物质逐渐沉积的作用。

作用

对地貌的影响

分布地区

冰川堆积

堆积物颗粒大小不分,杂乱堆积,形成冰碛地貌

冰川分布的高山地区和高纬度地区

流水堆积

形成冲积扇(洪积扇)、三角洲、冲积平原

堆积物颗粒大的先堆积,颗粒小的后堆积,具有分选性

河流的出山口和河流的中下游

风力堆积

形成沙丘(静止沙丘、移动沙丘)和黄土堆积

堆积物颗粒大的先堆积,颗粒小的后堆积,具有分选性

干燥内陆及邻近地区

海浪堆积

形成沙滩等海岸地貌

滨海地带

3.堆积作用与地貌 测评P68

营造地表形态的力量

外力作用表现形式

(冰川堆积)

冰碛堆

冰碛湖

杂乱无分选的冰川堆积物

冰川携带的大量物质在温度升高时,冰川融化,大量物质在原地堆积而形成冰碛地貌,如东欧平原等。

流水堆积作用与地貌

山前冲积扇

冲积平原

下游三角洲

风力堆积作用

沙 丘

沙 垄

黄土高原的形成

风从缓坡来

风力作用

地区

特点

典型地貌

示意图

风的源地附近

风力强,以侵蚀作用为主

风蚀蘑菇、风蚀城堡等风蚀地貌

离风源较远地区

风力减弱,以堆积作用为主

沙丘、黄土堆积地貌等风力堆积地貌

北海银滩

海水堆积地貌

[特别提醒] 区分风化作用与风力作用

地表或接近地表的岩石,在温度、水以及生物等的影响下,发生崩解和破碎等破坏作用,叫风化作用。风力作用则是指风的侵蚀、搬运、堆积等作用,故风化作用与风力作用是两个完全不同的概念。

读下图,完成1~2题。

1.关于上图显示的地貌成因,正确的是( )

A.图1——风化作用 B.图2——流水侵蚀

C.图3——风力侵蚀 D.图4——流水侵蚀

2.关于以上地貌的说法,正确的是( )

A.图1和图2多见于我国西北内陆地区

B.图3和图4多见于我国青藏高原

C.根据图3中新月形沙丘可以判断风向

D.图2中沉积物颗粒大小分布无规律性

C

D

塞拉比斯古庙遗址位于意大利的那不勒斯湾海岸,这座古庙早已倒塌,只剩下三根大理石柱子,每根石柱中间都有“百孔千疮”的一段,而它的上截和下截却保存得比较完整。读下图,完成3~4题。

3.大理石柱在不同年代升降的原因是( )

A.全球变暖,使海平面上升

B.地壳运动

C.过度开采地下水,使地面沉降

D.全球变冷,使海平面下降

4.从公元79年到1955年,那不勒斯湾海岸所受到的地质作用及其判断依据对应正确的是( )

A.岩浆活动——火山灰覆盖

B.风力沉积——火山灰覆盖

C.海水的堆积作用——海生动物的钻孔

D.海水的侵蚀作用——海生动物的钻孔

A

B

营造地表形态的力量

外力作用表现形式

侵蚀作用

流水侵蚀(壶穴)

营造地表形态的力量

外力作用表现形式

侵蚀作用

越南下龙湾

昆明石林

(流水溶蚀)

营造地表形态的力量

外力作用表现形式

侵蚀作用

草原上的地陷

新西兰Otago北部, 石灰岩地区

(流水溶蚀)

流水作用

地区

特点

典型地貌

示意图

河流上游

地形陡、落差大,流速快,以侵蚀作用为主

峡谷、瀑布等流水侵蚀地貌

河流中下游

地形平坦、流速减慢,以堆积作用为主

河漫滩、三角洲等流水堆积地貌

考点三

岩石圈的物质循环

岩浆→岩浆岩

变质岩—大理石

沉积岩

地下深处的高温熔融体。具有以硅酸盐为主的复杂成分,含有大量水蒸气及其他挥发性物质。一般认为,地幔上部的软流层可能是岩浆的主要发源地之一。

岩浆

喷出岩形成过程

由于岩浆侵入而缓慢冷却,有足够的时间使矿物结晶,因此侵入岩晶粒粗大,具有显晶质结构。

侵入岩形成过程

岩浆喷出地表冷凝而形成的火成岩。包括各种熔岩及火山碎屑岩。喷出岩由于冷却很快,来不及结晶,多形成细粒至玻璃质岩石,

沉积岩的形成过程

沉积岩特点

层理构造 (一层一层的沉积)

常含有化石

变质岩形成过程

固态的岩石在地球内部的高温、高压作用下,发生物质成分的迁移和重结晶,形成新的矿物组合。如普通石灰石由于重结晶变成大理石。

大理石

片麻岩

代表:

板岩

常见的几类岩石——

岩浆岩:

喷出岩——玄武岩

侵入岩——花岗岩

疏松多孔

明显斑状结晶

常见的几类岩石——

沉积岩

砾岩

沙岩

页岩

泥岩

石灰岩

具有层理构造、含生物化石

类型

形成过程

特点

利用状况

常见岩石

岩浆岩

侵入岩

岩浆在地球内部压力的作用下,沿地壳薄弱地带侵入地壳上部,冷却凝固而成为岩石

矿物结晶颗粒较大

花岗岩是坚固、美观的建筑材料;含多种金属矿,是工业生产的原料

花岗岩

喷出岩

岩浆在地球内部压力的作用下,沿地壳薄弱的地带喷出地表并冷却凝固而成为岩石

矿物结晶颗粒小,有的有流纹或气孔

玄武岩、流纹岩

类型

形成过程

特点

利用状况

常见岩石

沉积岩

地表岩石在外力作用下受到破坏成为碎屑物质,被搬运到低处沉积,固结而成为岩石

具有层理结构,含有化石

石灰岩是建筑材料和化工原料,钾盐是化工原料;煤、石油是当今世界最重要的能源

石灰岩、砾岩、砂岩、页岩

变质岩

岩石受到地壳运动、岩浆活动等影响,在一定温度、压力条件下,使原来的成分、结构发生改变而成为新的岩石

有片理构造

大理岩是建筑材料;铁矿石是钢铁工业的重要原料

大理岩、板岩、石英岩、片麻岩

岩石圈物质循环示意图的判读

常考图示:

图1 以地质剖面图为背景的循环示意图

图2 以关联图为背景的示意图

岩石圈物质循环示意图的判读

①岩浆:三进一出。

②岩浆岩:一进三出。

③变质岩和沉积岩:二进二出。

注:沉积物指向的一定是沉积岩,沉积岩一般含有化石并具有层理构造。

岩石圈物质循环示意图的判读

2.判断箭头含义

①指向岩浆岩的箭头——冷却凝固,是内力作用。

②指向沉积岩的箭头——风化、侵蚀、搬运、堆积、固结成岩作用,是外力作用。

③指向变质岩的箭头——变质作用,是内力作用。

④指向岩浆的箭头——重熔再生作用,是内力作用。

2.下图中的序号表示地质作用,读图完成(1)~(2)题。

(1)图中序号与地质作用对应正确的是( )

A.①—沉积作用

B.②—风化作用

C.③—重熔再生作用

D.④—侵蚀作用

(2)④作用最终形成的岩石可能是( )

A.石灰岩 B.大理岩

C.玄武岩 D.砂岩

C

C

5.读三大类岩石转化循环示意图,完成下列各题。

(1)图中A、B、C、D是三大类岩石和岩浆,则:A是__________,B是 __________,C是__________,D是__________。

(2)写出三大类岩石转化过程中所受的作用。

①__________,②__________,③__________,④__________。

(3)地壳物质循环可概括为:从岩浆到形成__________,又到新的岩浆形成。

沉积岩

变质岩

岩浆岩

岩浆

冷却凝固

变质作用

外力作用

重熔再生

各类岩石

第二讲

山地的形成

1、几乎全部由海洋构成的板块?

2、在图中用铅笔画出赤道,赤道穿过多少个板块?

3、亚洲南部三个半岛、澳大利亚分别属于哪些板块?

小组讨论1

一、板块运动与褶皱山系

1、六大板块(名称、范围)

2、板块内部________

板块边界较_______多__________。

3、板块运动与褶皱山系的形成

板块张裂(生长边界):

板块挤压(消亡边界):

裂谷、海岭

岛弧、海沟

褶皱山、高原

①环太平洋地震带

②地中海—喜马拉雅山地震带

稳定

活跃

火山、地震

岩层年龄:

海岭处新,海沟处老

岛弧

海沟

岩石年龄分布:

新

老

大洋中脊

沉没

大洋板块

大陆板块

海沟

南极洲板块

美洲板块

海底岩石年龄

地质构造及其意义

二、褶皱山

{5940675A-B579-460E-94D1-54222C63F5DA}

背斜

向斜

岩层形态

岩层新老关系

地形

侵蚀后

实践意义

上拱

下弯

中部老,两翼新

山

谷

谷

山

油、气、隧道、采石场

储水

△(原因)

中部新,两翼老

背斜成谷:

向斜成山:

顶部受张力,岩性疏松,多裂隙,易被外力侵蚀成谷地。

槽部受挤压,岩性坚硬,不易被侵蚀,残留成山地。

地质构造及其意义

二、褶皱山

△如何判断褶皱的岩层中部与两翼新老关系?

A

B

C

D

E

F

画切线辅助线

A老于B、C

D新于E、F

课本P74 活动

1、判断甲、乙两处地质构造?判断依据是?

2、解释甲地成为山岭、乙地成为谷地的原因?

3、修建一条东西向的地下隧道,应该选择甲地还是乙地?为什么?

乙:背斜,岩层向上拱起。

甲:向斜,岩层向下弯曲。

乙:天然拱形,结构稳定且不易储水

甲:向斜,岩层中部新,两翼老。

乙:背斜,岩层中部老,两翼新。

乙:顶部受张力,岩性疏松,多裂隙,易被外力侵蚀成谷地。

甲:槽部受挤压,岩性坚硬,不易被侵蚀,残留成山地。

背斜和向斜的判断

一是根据岩层的弯曲形态,一般岩层向上拱起的是背斜,岩层向下弯曲的是向斜;

二是根据岩层的新老关系,即中间老、两翼新的是背斜,中间新、两翼老的是向斜。

△地质构造的实践意义:

构造名称

实践意义

原因或依据

背斜

石油、天然气埋藏区

岩层封闭,是良好的“储油构造”,最上为天然气,中为石油,下为水

隧道的良好选址

天然拱形,结构稳定且不易储水

顶部地带适宜建采石场

裂隙发育,岩石破碎,不适合建水库大坝

向斜

地下水储藏区,常有“自流井”分布

底部低凹,易汇集水,承受静水压力

断层

泉、湖泊分布地;河谷发育

岩隙水易沿断层线出露;岩石破碎易被侵蚀为洼地,利于地表水汇集

铁路、公路、桥梁、水库等的回避处

岩石不稳定,易诱发断层活动,破坏工程;水库水易渗漏

地质构造及其意义

{5940675A-B579-460E-94D1-54222C63F5DA}

三、断块山

地垒

地堑

岩块运动

地形

实例

上升

下降

断块山、高地

谷地、低地

华山、庐山、泰山

渭河平原、汾河谷地、宁夏平原

断层

1、断层原因?

2、野外断层有哪些判断特征?

断裂面、岩层破碎、泉水出露

渭河平原成因?

内力作用:

岩层断裂下沉,形成低地。

外力作用:

河流带来大量泥沙碎屑物质沉积,形成平原。

四、火山

1、熔岩地貌类型?

2、火山结构?

熔岩高原、火山

火山锥、火山口

3、火山坡度特征?

上部较陡,下部较缓

地质构造及其意义

测评P73

1.读某区域地质剖面简图,完成下列各题。

(1)图中甲、乙、丙三处的地质构造分别是( )

A.断层、向斜、背斜

B.断层、背斜、向斜

C.向斜、断层、背斜

D.背斜、向斜、断层

(2)甲、丙两处的地貌类型相同,但成因不同,简要说明这两处地貌的成因。

甲:断层一侧的岩层相对上升,形成断块山。丙:向斜槽部受挤压,岩性坚实,不易被侵蚀,形成山岭。

B

2.读六大板块示意图,完成(1)~(2)题。

(1)下列地貌由A、D板块碰撞而形成的是( )

A.美国的落基山脉 B.亚非之间的红海

C.大西洋海岭 D.日本至菲律宾的岛弧

(2)喜马拉雅山脉位于( )

A.印度洋板块与亚欧板块的消亡边界

B.非洲板块与印度洋板块的消亡边界

C.印度洋板块与太平洋板块的消亡边界

D.非洲板块与美洲板块的生长边界

A

D

阿尔卑斯山

长江三峡——巫峡

华山

“韩愈好奇,与客登华山绝峰,度不可迈。乃作遗书,发狂恸哭。华阴令百计取之,乃下。”

火山

考点二

地形对交通分布的影响

“高原天路”:新疆吾格亚提盘山公路

1、为什么在山坡的的道路要呈现“之字形”?

2、为什么在山区以公路为主,铁路较少?

铁路的最大限制坡度远远小于公路,说明其对地形的要求较高(平坦)。

山地地区修建铁路的工程量和造价均比平原、丘陵地区高。

山地对交通运输的影响:

③“之”字形,迂回前进

原因:

避开地势起伏大的地区,以降低线路坡度,降低技术难度,提高施工和运营安全性。

①优先公路:

公路成本低

技术难度较小

原因:

②线路分布:

山间盆地和河谷地带。

原因:

地势相对和缓,节省成本。

根据某山区公路走向示意图,分析如下问题:

(1)公路选线时考虑了哪些自然因素?又是如何处理与这些自然因素的关系的?

(2)山区的人口主要集中在哪个地形单元中,与公路线的选择是否有关?这种现象说明了公路线的选择还受哪些因素的影响?

地形、河流、沼泽等

在山谷中穿行时,呈“之”字形弯曲,减少陡坡的影响,同时道路尽量避开陡坡面;公路跨越河流时需要修建桥梁;避开沼泽地。

山区人口主要集中在山间盆地和河谷地带,公路在选线时要尽可能多地联系居民点,方便人们出行,这说明人口和聚落等人文因素,也是公路选线时需要考虑的因素。

3.读现阶段重点开发的某区域图,回答下列问题。

(1)丙地区交通线路密度比甲地区__________(填“大”或“小”),原因是什么?

(2)在选择乙、丙之间的交通干线时,人们选择了乙丁丙线路而没有选择乙丙直达线路,原因是什么?

乙、丙之间的直达线路需经山地,地面起伏大,工程建设难度大,投资高且安全性差。

小 山区的交通运输线路主要分布在山间盆地和河谷地带,密度小

甲图为某地貌景观图。为解释该景观的部分成因,教师在教学时进行了如乙图的演示。读图完成1~2题。

1.甲图景观的地质构造是( )

A.山岭 B.谷地

C.向斜 D.背斜

2.教师演示了( )

A.板块挤压碰撞 B.岩块断裂上升

C.岩层水平挤压 D.外力侵蚀搬运

C

D

甲图

乙图

4.以下关于在山地地区修建交通运输线路的叙述,正确的是( )

A.道路在陡坡上呈“之”字形弯曲

B.道路应避开小居民点和小村庄

C.山谷中道路应顺陡坡修建

D.为提高运输量,山区应优先发展铁路

A

A

3.能正确表示日本附近板块运动的是( )

A.① B.② C.③ D.④

5.读地质构造剖面图,完成下列各题。

(1)A、B两处,属于背斜的是__________处,属于向斜的是__________处。

(2)图中所示褶皱和断层构造主要是由__________(填“内力”或“外力”)作用造成的。

(3)图中A处地形的成因是__________________________________________________。

(4)A、B两处,有可能找到油气资源的是__________处,地下水资源较丰富的是__________处。

(5)渭河平原和汾河谷地按地质构造与图中字母__________相同。

A

B

内力

背斜顶部受张力作用,易被侵蚀成为谷地

A

B

C

山地对交通运输的影响:

④一般原则 P87

安全性(建设&运营)

成本低,效益好

技术难度低

灾害(地形、地质、气象)

短、少建桥、少打隧道

少占地,多运量

山地对交通运输的影响:

⑤修路的区位条件

自然

社会需求

技术保障

位置、气候、地形地质地貌、土壤、水文、生态、灾害。

资金、政策、资源开发

第三讲

河流地貌的发育

上游

中游

下游

河流侵蚀作用下的地貌

河流堆积作用下的地貌

上游

中游

下游

①溯源侵蚀:

向河流源头方向的侵蚀,使河流加长。

向河床底的侵蚀,使河流加深。

②下蚀:

河流三种侵蚀作用:

③侧蚀:

向河岸的侵蚀,使河流加宽。

河流在流动过程中,会破坏并搬动地表的物质,形成侵蚀地貌。

下蚀

河谷加深

溯源侵蚀

河谷延长

横剖面: 型

(河谷深而窄)

【发育初期】

V

剖面图

侧蚀加强

河谷展宽

A凹岸侵蚀

B凸岸堆积

连续的河湾

B

A

剖面图

【发育中期】

不断向河谷两岸侵蚀,

河谷更宽

横剖面: 型

(河谷宽而浅)

槽

剖面图

【成熟期】

凹岸

凸岸

为什么“凹岸侵蚀,凸岸堆积”?

①在离心力和惯性的作用下,表层水流趋向凹岸,冲刷凹岸,使凹岸水面略高于凸岸。

②底部水流在压力作用下由凹岸流向凸岸,形成弯道环流,在弯道环流作用下,凹岸发生侵蚀,凸岸发生堆积。

离心力和惯性

水面高

水面下压流速快,侵蚀强

流速慢,堆积强

平原地区流淌的河流,河曲发育,随着流水对河面的冲刷与侵蚀,河流愈来愈曲,最后导致河流自然截弯取直,河水由取直部位径直流去,原来弯曲的河道被废弃,形成湖泊,因这种湖泊的形状恰似牛轭,故称之为牛轭湖。

1.有关图中的说法,正确的是( )

A.甲处河谷以侧蚀作用为主

B.乙处河床形态呈“V”型

C.丙处河谷以侧蚀作用为主

D.丁处以下蚀作用为主

C

下图为某地等高线地形图。读图,完成2~3题。

2.甲处的地形名称是( )

A.喀斯特溶洞 B.冲积扇

C.新月形沙丘 D.火山锥

3.形成甲处地形的主要外力作用是( )

A.河流泥沙的堆积作用

B.地质年代风积作用

C.地质年代岩浆喷发

D.第四纪冰川堆积作用

A

B

河流侵蚀地貌

初期

下蚀、溯源侵蚀

→“V”型

“河谷深而窄,谷壁陡峭”

中期

下蚀减弱,侧蚀为主

凹岸侵蚀,凸岸堆积。

后期

侧蚀

→“槽型”

落差大,流速快

小结:

补充:河流阶地

1、阶地,指由于地壳上升,河流下切形成的阶梯状地貌。

2、阶地的形成主要是在地壳垂直升降运动的影响下,是地球内外部动力地质作用共同作用的结果。有几级阶地,就有过几次运动;阶地位置,级别越高,形成时代越老。

3、沿河谷两岸伸展,高出洪水期水位。

河流堆积地貌

洪积—冲积(扇)平原发育于山前

三角洲平原形成于河流入海口

河漫滩平原发育于河流中下游

河流堆积地貌示意图

凸岸堆积,面积升高扩大升高,洪水期淹没,接受沉积,枯水期出露,形成河漫滩。

坡度平缓,海水顶托,落差减小,流速减缓,泥沙堆积。

①山区地势陡峭,洪水期流速快,携带大量泥沙,②河流流出山口,地势突然平缓,河道变开阔,流速减慢,形成扇状堆积。

河漫滩平原

牛轭湖

河流堆积地貌

凸岸堆积

凹岸堆积

三、河流对聚落形成、分布的影响

我国北方的平原耕地连片,乡村规模大

我国南方平原上河流较多,耕破碎,乡村规模较小

平原聚落一般沿河成线状分布

山区聚落一般分布在冲积平原向山坡过渡的地带

平原低地

山区河谷

加高加固河堤

聚落要高于洪水位,而且要避开滑坡、泥石流等自然灾害

平原低地

山区河谷

思考:凡是平原都是聚落密集区吗?

读巴西人口分布图、地形图,你得到什么信息?

亚马孙平原

三角洲平原

思考:黄河三角洲以较快的速度向海洋扩展的原因。

思考:

黄河三角洲以较快的速度向海洋扩展的原因。

输沙量大;

入海口潮差小、潮流搬运力弱。

沉积物来源

堆积作用

三角洲平原

河流地貌的发育

侵蚀

作用

堆积

作用

溯源侵蚀

下蚀

侧蚀

侵蚀地貌

河谷的演化

V形河谷

槽形河谷

堆积地貌

洪积——冲积扇

河漫滩

三角洲

皆有可能发展成为平原

小结:

(1)上游是山区,地势较低处气温较高、地形更平坦、取水更方便,

下游地势低洼,地势较高处可避免洪涝灾害。

活动探究学习(P81)

(2)B地

因为B位于两河交汇处,交通运输便利,水源充足,而且B地周围地形开阔平坦,便于农耕和基建。

5.读下图,比较北半球某河流源头附近A地和河流经过的B、C、D三地,完成下列各题。

(1)A处谷地,是“U”型谷,由__________作用形成。河流源头的主要补给形式为__________补给。

(2)B、C、D三处流水作用的主要表现形式是:B处为__________作用,C处为__________作用,D处为__________作用。

(3)A、B、C、D四处中,最适宜形成聚落的是___________处。

冰川侵蚀

冰雪融水

侵蚀

搬运

堆积

D

同课章节目录

- 第一章 宇宙中的地球

- 第一节 地球的宇宙环境

- 第二节 太阳对地球的影响

- 第三节 地球的历史

- 第四节 地球的圈层结构

- 问题研究 火星基地应该是什么样子

- 第二章 地球上的大气

- 第一节 大气的组成和垂直分层

- 第二节 大气受热过程和大气运动

- 问题研究 何时蓝天常在

- 第三章 地球上的水

- 第一节 水循环

- 第二节 海水的性质

- 第三节 海水的运动

- 问题研究 能否淡化海冰解决环渤海地区淡水短缺问题

- 第四章 地貌

- 第一节 常见地貌类型

- 第二节 地貌的观察

- 问题研究 如何提升我国西南喀斯特峰丛山地的经济发展水平

- 第五章 植被与土壤

- 第一节 植被

- 第二节 土壤

- 问题研究 如何让城市不再“看海”

- 第六章 自然灾害

- 第一节 气象与水文灾害

- 第二节 地质灾害

- 第三节 防灾减灾

- 第四节 地理信息技术在防灾减灾中的应用

- 问题研究 教灾物资储备库应该建在哪里