9 《说“木叶”》 课件(共31张PPT)统编版高中语文必修下册

文档属性

| 名称 | 9 《说“木叶”》 课件(共31张PPT)统编版高中语文必修下册 |  | |

| 格式 | pptx | ||

| 文件大小 | 5.5MB | ||

| 资源类型 | 教案 | ||

| 版本资源 | 统编版 | ||

| 科目 | 语文 | ||

| 更新时间 | 2024-09-19 19:30:54 | ||

图片预览

文档简介

(共31张PPT)

字义

袅袅——形容微风吹拂的样子。

灼灼——明亮鲜艳的样子。

寒砧——秋后的捣衣声。诗词中常用来象征凄凉萧瑟的景象。砧,捣衣石。

亭皋——水边的平地。亭,平;皋,水旁地。

窸窣——象声词。此处指叶落的细小的声音。

冉冉——形容枝条柔弱下垂的样子。

不落言筌——不局限于言辞的表面意思。言筌:在言辞上留下的迹象。

“他气定神闲从民国走来,跨过一个喧嚣纷杂的时代。”

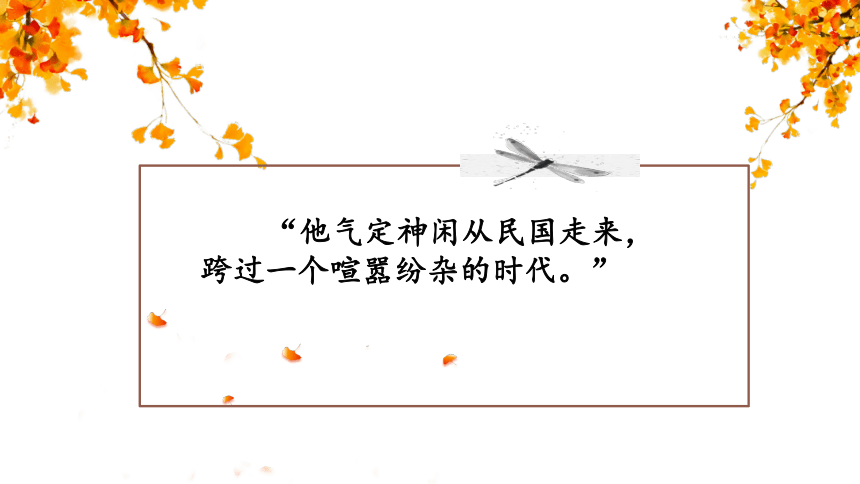

林庚(1910—2006),字静希。著名诗人、诗歌理论家、博古通今的文学史家,在文学、哲学、佛学、诗文、书画诸方面都极具造诣。20世纪30年代,林庚在清华大学读书,与吴组湘、李长之、季羡林号称清华园“四剑客”;晚年又与吴组湘、王瑶、季镇淮并称“北大中文四老”。林庚的研究主要涉及唐诗、楚辞、文学史等方面,显示出诗人学者的独有特色。

在唐诗研究方面,他提出的最著名的论点是“盛唐气象”和“少年精神”,其研究成果汇集在《唐诗综论》里。出版过《春野与窗》《北平情歌》等新诗集及古典文学专著《诗人李白》《诗人屈原及其作品研究》等。

朦胧

——林庚

常听见有小孩的脚步声向我跑来

中止于一霎突然的寂寞里

春天如水的幽明

遂有一切之倒影

薄暮朦胧处

两排绿树下的路上

是有个不可知的希望在飞吗

是的,有一只黑色的蜻蜓

飞入冥冥的草中了

诗与人

人走路要昂着头,我生都是昂着头的。

——林庚

他(林庚)纯真、率真、赤诚,就像一个真正的孩子。而这是做一个大师最大的特点。

——钱理群

他抬起头,微微含笑,望着屋宇的东方,目光中有坚毅,有安详,有回忆,有思索,有自足,有憧憬。

——北大学子谈林庚印象

一次老师(林庚)讲“独立小桥风满袖,平林新月人归后”,讲到“风满袖”的意蕴时,他站在写满优美板书的黑板前,静静地看着学生。我忽然“感到了先生绸衫的袖子仿佛在轻轻飘动。从那时起,我才感受到了诗的魅力,那是一种静默中的召唤。” ——学生忆林庚

无边落木萧萧下,不尽长江滚滚来。

袅袅兮秋风,洞庭波兮木叶下。

——屈原《湘夫人》

活动一:

结合你的生活经验,来说说“落木”“木叶”与“落叶”之间的区别。

高树多悲风,海水扬其波。

秋月照层岭,寒风扫高木。

(饱满)

(空阔)

枝叶繁茂

落木千山

“树叶”与“木叶”、“落叶”与“落木”的区别有哪些?

意象 颜色/形态 感觉 意味 联想(情感)

树叶

木叶

落叶

落木 褐绿色

湿润柔软

繁密充实

疏朗飘零之意

春夏之交

微黄

干燥

繁密

饱含水分

比木叶还更显得空阔,连“叶”这一字所保留下的一点绵密之意也洗净了。

一字之差,相去千里

诗歌语言的暗示性

密密层层浓阴

离人的叹息 游子的漂泊

清秋的性格

一个迢远而美丽的形象

密密层层

浓阴满地

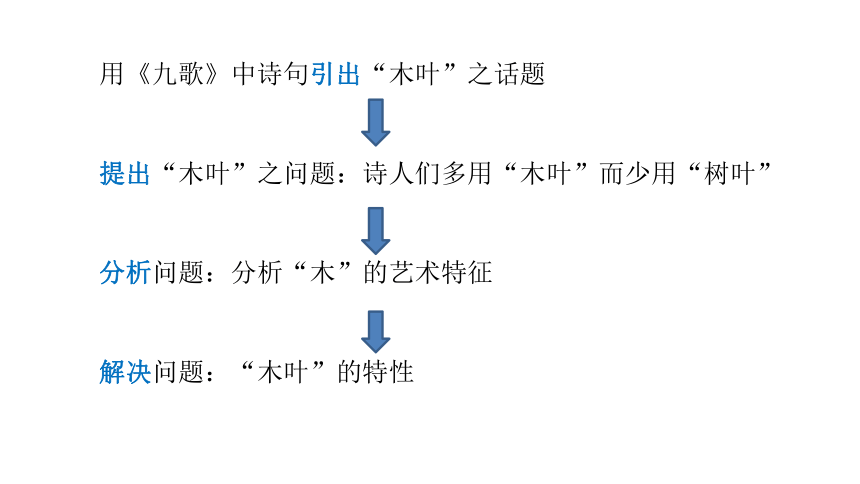

梳理文本,划分层次。

用《九歌》中诗句引出“木叶”之话题

提出“木叶”之问题:诗人们多用“木叶”而少用“树叶”

分析问题:分析“木”的艺术特征

解决问题:“木叶”的特性

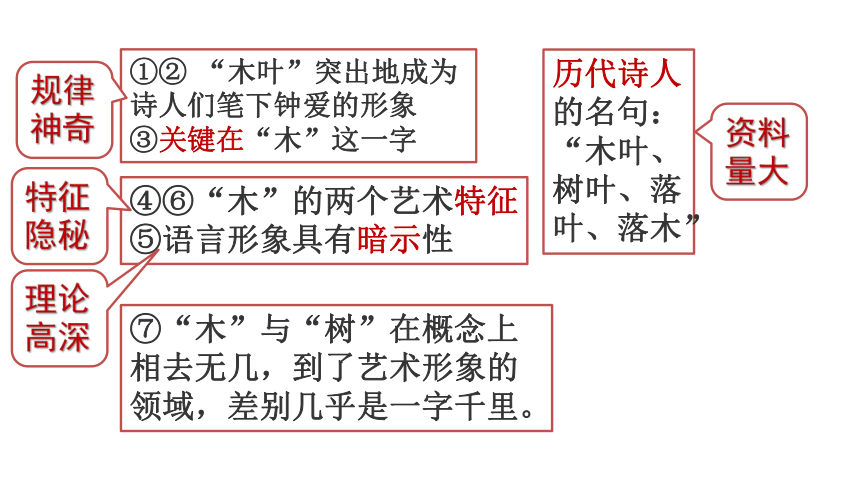

①② “木叶”突出地成为诗人们笔下钟爱的形象

③关键在“木”这一字

④⑥“木”的两个艺术特征

⑤语言形象具有暗示性

⑦“木”与“树”在概念上相去无几,到了艺术形象的领域,差别几乎是一字千里。

历代诗人的名句:“木叶、树叶、落叶、落木”

资料

量大

规律

神奇

理论

高深

特征

隐秘

资料

原因

理据

范围

现象

本质

图尔敏

从大量资料中发现了一种现象及其中的规律,通过寻找此规律产生的原因、理论依据及使用范围的限定,证明规律(结论)确实存在。

论证模型

资料:历代诗人的名句:“木叶、树叶、落叶、落木”

原因:“木”具有的两个艺术特征

理据:语言形象具有暗示性

范围:诗歌艺术形象领域

现象:诗人钟爱“木叶”的形象

本质:关键在“木”这一字

例说诗歌语言的暗示性

合作探究

课文所阐释的是诗歌语言的暗示性问题,而标题却拟为“说‘木叶’”,若改为“谈谈诗歌语言的暗示性”,你以为如何

标题若拟为“谈谈诗歌语言的暗示性”,整个文章的行文思路就要改变,它可能就要从理论的角度来论述,恐怕会写成一篇理论性较强的学术论文。标题拟为“说‘木叶’”,文章选取古诗中的“木叶”意象作为论题,在结构安排上由引古诗到探意蕴,先排除古代诗人考虑文字洗练的因素,再从它用于秋天的情景中探寻其含有落叶等因素,最后才触及诗歌语言的暗示性的问题并加以阐释。这样,把深奥的文学理论附丽并渗透于有关 “木叶”诗句的品读玩味中,并逐层深入,探幽发微,既体现了作者的科学态度,也契合了读者的阅读心理。“说‘木叶’”的拟题应该是本文的一个亮点。

探究:从“美”的角度,谈一谈这篇文章的创作特色

1.选题美。“木叶”本身是古典诗歌中一个美丽的形象;

2.文字美。①引用的古典诗词传递的文化美;②作者遣词造句的文学美

示例:“这落下绝不是碧绿柔软的叶子,而是窸窣飘零透些微黄的叶子,我们仿佛听见了离人的叹息,想起了游子的漂泊;这就是“木叶”的形象所以如此生动的缘故”

“‘木叶’所以是属于风的而不是属于雨的,属于爽朗的晴空而不属于沉沉的阴天;这是一个典型的清秋的性格。”

3.理性美

作者遵循“提出问题——分析问题——得出结论”的思维顺序,以“木叶”这一古典诗词中常见的意象作为分析的切入点,对大量材料进行梳理和考证,以“暗示”为核心,结合创作和鉴赏的心理,层层深入,抽丝剥茧地将一个抽象而复杂的理论问题娓娓道来,深入浅出,透彻分明。

全文梳理

活动二:

探究如何阐明事理

语言的暗示性使我们联想到疏朗的树干形象。

语言的暗示性使我们联想到秋天的颜色和触觉。

“木”的艺术特征形成的原因:

语言的暗示性

这暗示性仿佛是概念的影子,常常躲在概念的背后,我们不留心就不会察觉它的存在。敏感而有修养的诗人们正在于能认识语言形象中一切潜在的力量,把这些潜在的力量与概念中的意义交织组合起来,于是成为丰富多彩、一言难尽的言说。它在不知不觉之中影响着我们,它之富于感染性启发性者在此,它之不落于言筌者也在此。

中国诗人要使你从“易尽”里望见了“无垠” 。

一位中国诗人说:“言有尽而意无穷”;另一位诗人说:“状难写之景,如在目前;含不尽之意,见于言外”,用最精细确定的形式来逗出不可名言、难于凑泊的境界……这就是一般西洋读者所认为中国诗的特征:富于暗示。我愿意换个说法,说这是一种怀孕的静默。说出来的话比不上不说出来的话,只影射着说不出来的话。

——钱钟书《谈中国诗》

活动三:

思考如何周到分析

你认同林庚先生的观点吗?

诗歌里的“木”,都具有这些特征么?

“木欣欣以向荣”(陶渊明《归去来兮辞》)

“野芳发而幽香,佳木秀而繁阴”(欧阳修《醉翁亭记》)

“夏木阴阴正可人”(秦观《三月晦日偶题》)

不包含落叶的因素,也不暗示疏朗、空阔、微黄、干燥。

树木成荫,枝繁叶茂

《全唐诗》共用“木叶”73次,用“树叶”28次;《全宋词》共用“木叶”18次,用“树叶”1次。《全唐诗》中用“落木”24次,用“落叶”204次;《全宋词》中用“落木”10次,用“落叶”47次。《元曲选》中用“木叶”82次,“落木”50次,“落叶93次”。

——乐建兵、朱国《也说“木叶”》

是不是像林先生所说:“木”本身就含有一个落叶的因素,“带来了整个疏朗的清秋的气息”呢?大量的古诗证明并非如此简单。“木”与秋天并无必然联系。陶渊明的《归去来兮辞》中描述的“木欣欣以向荣”,就是指春夏季枝叶繁茂的树。……还有杜甫有名的诗句“城春草木深”(《春望》)及韦应物的“春深草木稠”(《游灵岩寺》),写的都是春天长势挺拔、生机盎然的树,但都未用“树”而用“木”。

——李睿《也说“木叶”》

资料:历代诗人的名句:“木叶、树叶、落叶、落木”

原因:“木”具有的两个艺术特征

理据:语言形象具有暗示性

范围:诗歌艺术形象领域

现象:诗人钟爱“木叶”的形象

本质:关键在“木”这一字

说“木叶”

反驳?

图尔敏论证模型

“君住长江头,我住长江尾。”

“问君能有几多愁,恰似一江春水向东流。”

“大江东去,浪淘尽,千古风流人物”

“西塞山前白鹭飞,桃花流水鳜鱼肥。”

“繁华事散逐香尘, 流水无情草自春。”

“寄情与流水,但有长相思。”

讨论交流:以“流水”意象为例,探究诗歌语言的暗示性

——绵绵愁思

——阻隔

——历史

——闲适悠然的自然风景

——世事无常

——相思

练习:体味诗歌语言的暗示性,参照《说木叶》一文,自拟一篇《说黄花》。

人比黄花瘦

满地黄花堆积,憔悴损,如今有谁堪摘

战地黄花分外香 (毛泽东的《采桑子·重阳》)

说“黄花”

“黄花”与“菊花”的区别,关键就在“黄”字。

首先,“黄花”较“菊花”而言多了一份凄寒、消瘦的意味。所谓“面黄肌瘦”,其中“黄”字的含义不言而喻,面色蜡黄、形销骨立。而“菊花”左读右念无外乎花的含义,比之“黄花”,情感和意境上的韵味淡了许多,如同喝了一杯白开水,左右也只有水的味道。

中国诗篇幅短,中国诗人尤其讲究炼字,咬文嚼字间带来的是情感分量的变化。如若把“人比黄花瘦”改成“人比菊花瘦”,瞬间意味寥寥,读者也就难以切身感受到诗人茶饭不思的愁绪和凄凉。

其次,“黄花”本身具有的颜色暗示容易让人感受到秋天的枯败飘零、萧索孤寂。黄色,是落叶的颜色,黄花,让人联想到落花。如“满地黄花堆积,憔悴损,如今有谁堪摘” ,面对落花满地,乱世飘零的女子如何不愁?又如“红叶黄花秋意晚,千里念行客” ,红叶飘落,黄花凋零,几抹色彩,几多思念?这份飘零之感,“菊花”难以传达,而“黄花”借“黄”字言简意赅地表现了出来。

不过,“黄花”也有灿烂、明媚的意思。秋瑾的《满江红·小住京华》中“为篱下黄花开遍,秋容如拭”就展现了一幅冲破婚姻牢笼的巾帼新貌;毛泽东的《采桑子·重阳》中“战地黄花分外香”让人感受到生命的旺盛和战争胜利的希望。此处的“黄花”是金秋之花,耀眼而明净,饱满而热烈,一扫清秋之寂寥和暮秋之萧索。

诗人选取的意象总是与其要表达的情感密不可分,“黄花”与“菊花”虽只有一字之差,其承载的情感却差之千里了。

字义

袅袅——形容微风吹拂的样子。

灼灼——明亮鲜艳的样子。

寒砧——秋后的捣衣声。诗词中常用来象征凄凉萧瑟的景象。砧,捣衣石。

亭皋——水边的平地。亭,平;皋,水旁地。

窸窣——象声词。此处指叶落的细小的声音。

冉冉——形容枝条柔弱下垂的样子。

不落言筌——不局限于言辞的表面意思。言筌:在言辞上留下的迹象。

“他气定神闲从民国走来,跨过一个喧嚣纷杂的时代。”

林庚(1910—2006),字静希。著名诗人、诗歌理论家、博古通今的文学史家,在文学、哲学、佛学、诗文、书画诸方面都极具造诣。20世纪30年代,林庚在清华大学读书,与吴组湘、李长之、季羡林号称清华园“四剑客”;晚年又与吴组湘、王瑶、季镇淮并称“北大中文四老”。林庚的研究主要涉及唐诗、楚辞、文学史等方面,显示出诗人学者的独有特色。

在唐诗研究方面,他提出的最著名的论点是“盛唐气象”和“少年精神”,其研究成果汇集在《唐诗综论》里。出版过《春野与窗》《北平情歌》等新诗集及古典文学专著《诗人李白》《诗人屈原及其作品研究》等。

朦胧

——林庚

常听见有小孩的脚步声向我跑来

中止于一霎突然的寂寞里

春天如水的幽明

遂有一切之倒影

薄暮朦胧处

两排绿树下的路上

是有个不可知的希望在飞吗

是的,有一只黑色的蜻蜓

飞入冥冥的草中了

诗与人

人走路要昂着头,我生都是昂着头的。

——林庚

他(林庚)纯真、率真、赤诚,就像一个真正的孩子。而这是做一个大师最大的特点。

——钱理群

他抬起头,微微含笑,望着屋宇的东方,目光中有坚毅,有安详,有回忆,有思索,有自足,有憧憬。

——北大学子谈林庚印象

一次老师(林庚)讲“独立小桥风满袖,平林新月人归后”,讲到“风满袖”的意蕴时,他站在写满优美板书的黑板前,静静地看着学生。我忽然“感到了先生绸衫的袖子仿佛在轻轻飘动。从那时起,我才感受到了诗的魅力,那是一种静默中的召唤。” ——学生忆林庚

无边落木萧萧下,不尽长江滚滚来。

袅袅兮秋风,洞庭波兮木叶下。

——屈原《湘夫人》

活动一:

结合你的生活经验,来说说“落木”“木叶”与“落叶”之间的区别。

高树多悲风,海水扬其波。

秋月照层岭,寒风扫高木。

(饱满)

(空阔)

枝叶繁茂

落木千山

“树叶”与“木叶”、“落叶”与“落木”的区别有哪些?

意象 颜色/形态 感觉 意味 联想(情感)

树叶

木叶

落叶

落木 褐绿色

湿润柔软

繁密充实

疏朗飘零之意

春夏之交

微黄

干燥

繁密

饱含水分

比木叶还更显得空阔,连“叶”这一字所保留下的一点绵密之意也洗净了。

一字之差,相去千里

诗歌语言的暗示性

密密层层浓阴

离人的叹息 游子的漂泊

清秋的性格

一个迢远而美丽的形象

密密层层

浓阴满地

梳理文本,划分层次。

用《九歌》中诗句引出“木叶”之话题

提出“木叶”之问题:诗人们多用“木叶”而少用“树叶”

分析问题:分析“木”的艺术特征

解决问题:“木叶”的特性

①② “木叶”突出地成为诗人们笔下钟爱的形象

③关键在“木”这一字

④⑥“木”的两个艺术特征

⑤语言形象具有暗示性

⑦“木”与“树”在概念上相去无几,到了艺术形象的领域,差别几乎是一字千里。

历代诗人的名句:“木叶、树叶、落叶、落木”

资料

量大

规律

神奇

理论

高深

特征

隐秘

资料

原因

理据

范围

现象

本质

图尔敏

从大量资料中发现了一种现象及其中的规律,通过寻找此规律产生的原因、理论依据及使用范围的限定,证明规律(结论)确实存在。

论证模型

资料:历代诗人的名句:“木叶、树叶、落叶、落木”

原因:“木”具有的两个艺术特征

理据:语言形象具有暗示性

范围:诗歌艺术形象领域

现象:诗人钟爱“木叶”的形象

本质:关键在“木”这一字

例说诗歌语言的暗示性

合作探究

课文所阐释的是诗歌语言的暗示性问题,而标题却拟为“说‘木叶’”,若改为“谈谈诗歌语言的暗示性”,你以为如何

标题若拟为“谈谈诗歌语言的暗示性”,整个文章的行文思路就要改变,它可能就要从理论的角度来论述,恐怕会写成一篇理论性较强的学术论文。标题拟为“说‘木叶’”,文章选取古诗中的“木叶”意象作为论题,在结构安排上由引古诗到探意蕴,先排除古代诗人考虑文字洗练的因素,再从它用于秋天的情景中探寻其含有落叶等因素,最后才触及诗歌语言的暗示性的问题并加以阐释。这样,把深奥的文学理论附丽并渗透于有关 “木叶”诗句的品读玩味中,并逐层深入,探幽发微,既体现了作者的科学态度,也契合了读者的阅读心理。“说‘木叶’”的拟题应该是本文的一个亮点。

探究:从“美”的角度,谈一谈这篇文章的创作特色

1.选题美。“木叶”本身是古典诗歌中一个美丽的形象;

2.文字美。①引用的古典诗词传递的文化美;②作者遣词造句的文学美

示例:“这落下绝不是碧绿柔软的叶子,而是窸窣飘零透些微黄的叶子,我们仿佛听见了离人的叹息,想起了游子的漂泊;这就是“木叶”的形象所以如此生动的缘故”

“‘木叶’所以是属于风的而不是属于雨的,属于爽朗的晴空而不属于沉沉的阴天;这是一个典型的清秋的性格。”

3.理性美

作者遵循“提出问题——分析问题——得出结论”的思维顺序,以“木叶”这一古典诗词中常见的意象作为分析的切入点,对大量材料进行梳理和考证,以“暗示”为核心,结合创作和鉴赏的心理,层层深入,抽丝剥茧地将一个抽象而复杂的理论问题娓娓道来,深入浅出,透彻分明。

全文梳理

活动二:

探究如何阐明事理

语言的暗示性使我们联想到疏朗的树干形象。

语言的暗示性使我们联想到秋天的颜色和触觉。

“木”的艺术特征形成的原因:

语言的暗示性

这暗示性仿佛是概念的影子,常常躲在概念的背后,我们不留心就不会察觉它的存在。敏感而有修养的诗人们正在于能认识语言形象中一切潜在的力量,把这些潜在的力量与概念中的意义交织组合起来,于是成为丰富多彩、一言难尽的言说。它在不知不觉之中影响着我们,它之富于感染性启发性者在此,它之不落于言筌者也在此。

中国诗人要使你从“易尽”里望见了“无垠” 。

一位中国诗人说:“言有尽而意无穷”;另一位诗人说:“状难写之景,如在目前;含不尽之意,见于言外”,用最精细确定的形式来逗出不可名言、难于凑泊的境界……这就是一般西洋读者所认为中国诗的特征:富于暗示。我愿意换个说法,说这是一种怀孕的静默。说出来的话比不上不说出来的话,只影射着说不出来的话。

——钱钟书《谈中国诗》

活动三:

思考如何周到分析

你认同林庚先生的观点吗?

诗歌里的“木”,都具有这些特征么?

“木欣欣以向荣”(陶渊明《归去来兮辞》)

“野芳发而幽香,佳木秀而繁阴”(欧阳修《醉翁亭记》)

“夏木阴阴正可人”(秦观《三月晦日偶题》)

不包含落叶的因素,也不暗示疏朗、空阔、微黄、干燥。

树木成荫,枝繁叶茂

《全唐诗》共用“木叶”73次,用“树叶”28次;《全宋词》共用“木叶”18次,用“树叶”1次。《全唐诗》中用“落木”24次,用“落叶”204次;《全宋词》中用“落木”10次,用“落叶”47次。《元曲选》中用“木叶”82次,“落木”50次,“落叶93次”。

——乐建兵、朱国《也说“木叶”》

是不是像林先生所说:“木”本身就含有一个落叶的因素,“带来了整个疏朗的清秋的气息”呢?大量的古诗证明并非如此简单。“木”与秋天并无必然联系。陶渊明的《归去来兮辞》中描述的“木欣欣以向荣”,就是指春夏季枝叶繁茂的树。……还有杜甫有名的诗句“城春草木深”(《春望》)及韦应物的“春深草木稠”(《游灵岩寺》),写的都是春天长势挺拔、生机盎然的树,但都未用“树”而用“木”。

——李睿《也说“木叶”》

资料:历代诗人的名句:“木叶、树叶、落叶、落木”

原因:“木”具有的两个艺术特征

理据:语言形象具有暗示性

范围:诗歌艺术形象领域

现象:诗人钟爱“木叶”的形象

本质:关键在“木”这一字

说“木叶”

反驳?

图尔敏论证模型

“君住长江头,我住长江尾。”

“问君能有几多愁,恰似一江春水向东流。”

“大江东去,浪淘尽,千古风流人物”

“西塞山前白鹭飞,桃花流水鳜鱼肥。”

“繁华事散逐香尘, 流水无情草自春。”

“寄情与流水,但有长相思。”

讨论交流:以“流水”意象为例,探究诗歌语言的暗示性

——绵绵愁思

——阻隔

——历史

——闲适悠然的自然风景

——世事无常

——相思

练习:体味诗歌语言的暗示性,参照《说木叶》一文,自拟一篇《说黄花》。

人比黄花瘦

满地黄花堆积,憔悴损,如今有谁堪摘

战地黄花分外香 (毛泽东的《采桑子·重阳》)

说“黄花”

“黄花”与“菊花”的区别,关键就在“黄”字。

首先,“黄花”较“菊花”而言多了一份凄寒、消瘦的意味。所谓“面黄肌瘦”,其中“黄”字的含义不言而喻,面色蜡黄、形销骨立。而“菊花”左读右念无外乎花的含义,比之“黄花”,情感和意境上的韵味淡了许多,如同喝了一杯白开水,左右也只有水的味道。

中国诗篇幅短,中国诗人尤其讲究炼字,咬文嚼字间带来的是情感分量的变化。如若把“人比黄花瘦”改成“人比菊花瘦”,瞬间意味寥寥,读者也就难以切身感受到诗人茶饭不思的愁绪和凄凉。

其次,“黄花”本身具有的颜色暗示容易让人感受到秋天的枯败飘零、萧索孤寂。黄色,是落叶的颜色,黄花,让人联想到落花。如“满地黄花堆积,憔悴损,如今有谁堪摘” ,面对落花满地,乱世飘零的女子如何不愁?又如“红叶黄花秋意晚,千里念行客” ,红叶飘落,黄花凋零,几抹色彩,几多思念?这份飘零之感,“菊花”难以传达,而“黄花”借“黄”字言简意赅地表现了出来。

不过,“黄花”也有灿烂、明媚的意思。秋瑾的《满江红·小住京华》中“为篱下黄花开遍,秋容如拭”就展现了一幅冲破婚姻牢笼的巾帼新貌;毛泽东的《采桑子·重阳》中“战地黄花分外香”让人感受到生命的旺盛和战争胜利的希望。此处的“黄花”是金秋之花,耀眼而明净,饱满而热烈,一扫清秋之寂寥和暮秋之萧索。

诗人选取的意象总是与其要表达的情感密不可分,“黄花”与“菊花”虽只有一字之差,其承载的情感却差之千里了。

同课章节目录

- 第一单元

- 1(子路、曾皙、冉有、公西华侍坐 * 齐桓晋文之事 庖丁解牛)

- 2 烛之武退秦师

- 3 *鸿门宴

- 单元学习任务

- 第二单元

- 4 窦娥冤(节选)

- 5 雷雨(节选)

- 6 *哈姆莱特(节选)

- 单元学习任务

- 第三单元

- 7(青蒿素:人类征服疾病的一小步 * 一名物理学家的教育历程)

- 8 *中国建筑的特征

- 9 说“木叶”

- 单元学习任务

- 第四单元 信息时代的语文生活

- 学习活动

- 第五单元

- 10(在《人民报》创刊纪念会上的演说 在马克思墓前的讲话)

- 11(谏逐客书 *与妻书)

- 单元学习任务

- 第六单元

- 12 祝福

- 13(林教头风雪山神庙 * 装在套子里的人)

- 14(促织 * 变形记(节选))

- 单元学习任务

- 第七单元 整本书阅读

- 《红楼梦》

- 第八单元

- 15(谏太宗十思疏 * 答司马谏议书)

- 16(阿房宫赋 * 六国论)

- 单元学习任务

- 古诗词诵读

- 登岳阳楼

- 桂枝香·金陵怀古

- 念奴娇·过洞庭

- 游园([皂罗袍])