2016春北京版生物八年级下册第十四章《生物与环境》课件(共133张PPT)

文档属性

| 名称 | 2016春北京版生物八年级下册第十四章《生物与环境》课件(共133张PPT) |

|

|

| 格式 | zip | ||

| 文件大小 | 8.2MB | ||

| 资源类型 | 教案 | ||

| 版本资源 | 北京版 | ||

| 科目 | 生物学 | ||

| 更新时间 | 2016-01-29 00:00:00 | ||

图片预览

文档简介

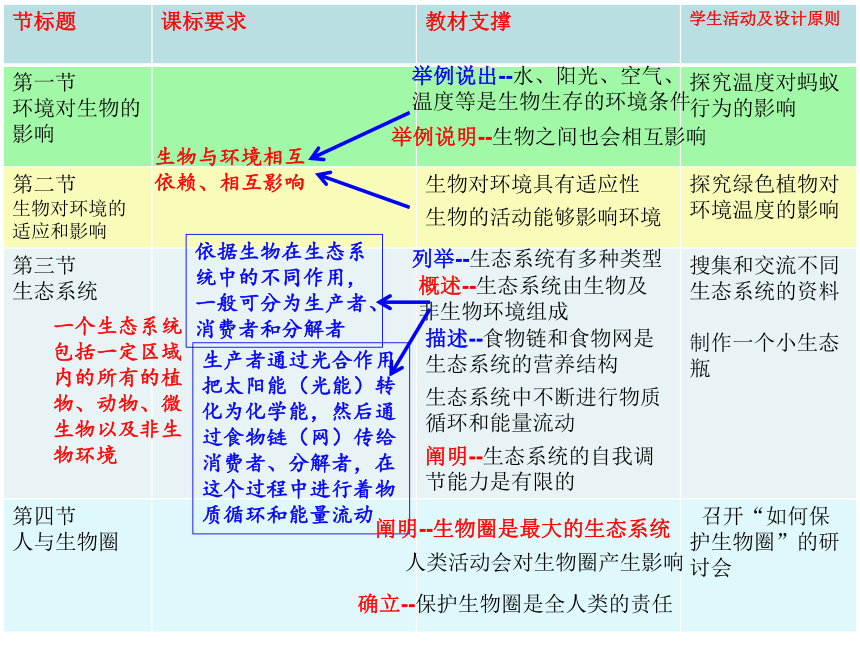

课件133张PPT。第十四章 生物与环境 生物与环境相互依赖、相互影响。

一个生态系统包括一定区域内的所有的植物、动物、微生物以及非生物环境。

依据生物在生态系统中的不同作用,一般可分为生产者、消费者和分解者。

生产者通过光合作用把太阳能(光能)转化为化学能,然后通过食物链(网)传给消费者、分解者,在这个过程中进行着物质循环和能量流动。

生物圈是最大的生态系统。三、生物与环境生物与环境相互

依赖、相互影响一个生态系统包括一定区域内的所有的植物、动物、微生物以及非生物环境依据生物在生态系统中的不同作用,一般可分为生产者、消费者和分解者生产者通过光合作用把太阳能(光能)转化为化学能,然后通过食物链(网)传给消费者、分解者,在这个过程中进行着物质循环和能量流动举例说出--水、阳光、空气、温度等是生物生存的环境条件举例说明--生物之间也会相互影响列举--生态系统有多种类型概述--生态系统由生物及非生物环境组成阐明--生物圈是最大的生态系统确立--保护生物圈是全人类的责任人类活动会对生物圈产生影响二、本章教材内容的特点按照新版课标要求,进行了改进和调整,与原教材出现的一些不同:

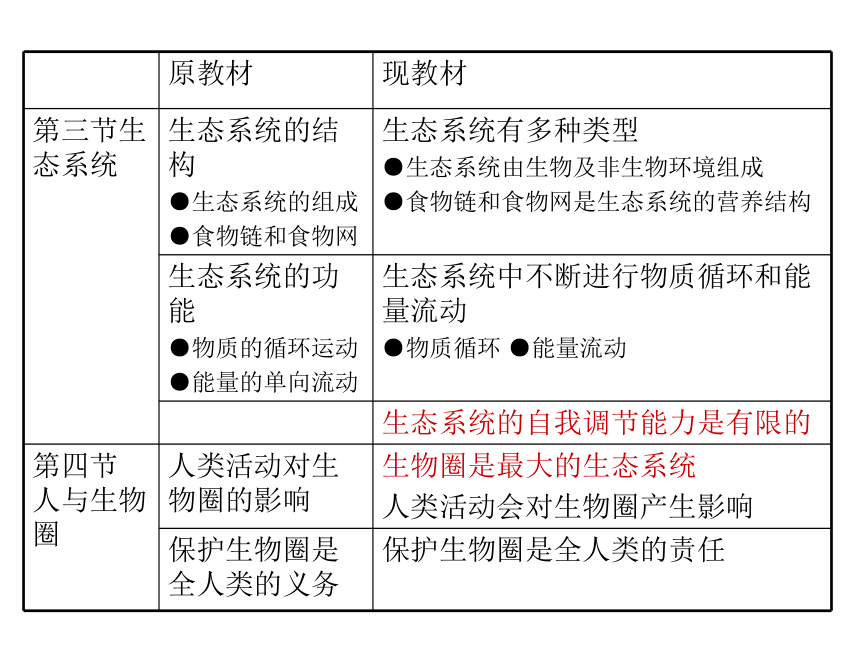

1、节下标题(即概念)采用陈述句的方式来呈现,描述了概念内涵。

现教材和原教材的内容对比表2、在教材内容的选择上,增加了“生态系统的自我调节能力是有限的”,便于学生用辩证的观点看待生物与环境的关系,唤起环境的危机意识,树立人与自然和谐并可持续发展的理念。

在[阅读资料]的选择上增加了《生物圈二号》,以事实说明地球是人类唯一的家园,树立保护生物圈的责任感,与“保护生物圈是全人类的责任”相呼应。

[阅读资料]增加了《生物多样性》。3、教材内容的调整,兼顾了减轻学生的学习负担和全面认识问题。新版课标提出:教材内容的选择既要充分考虑学生已有的知识和经验,注意与有关课程的衔接,又要难易适度,避免给学生造成过重的学习负担。

例如,在《生物对环境的适应和影响》一节中,下设节下标题“适应的普遍性” 中,将原教材的“环境性适应”、“营养性适应”及“防御性适应”的节下标题取消,内容简化合并,保留典型实例。

增加节下标题“适应的相对性”,反映了一个问题的两个方面,使学生能够全面看待适应性的问题,避免绝对化和片面化。第一节 环境对生物的影响一、本节知识结构

水、阳光、空气、温度等

是生物生存的环境条件

环境对生物

的影响

生物之间也会相互影响二、教学目标 知识目标

1.说出各种生物的生活环境都是由生物因素和非生物因素组成的。

2.说出自然环境中非生物因素的主要类别,列举各种非生物因素对生物的影响。

3.说出自然环境中生物因素的类别,举例说明种内关系和种间关系。能力目标

1、通过分析东北虎的栖息环境和其它资料中的典型实例,学会提取生物图片和文字中的信息,强化处理知识信息的能力。

2、通过“探究温度对蚂蚁产生的影响”实验,进一步培养科学探究能力。

情感态度价值观目标

1.通过学习各种生态因素对生物的影响,体会环境对生物的重要作用,增强环境保护的生态学意识。

2.通过分析生物之间关系的错综复杂性,体会各种事物之间的内在联系,增强辩证唯物自然观。教学重点

⑴自然环境的组成因素,

⑵阳光和温度等非生物因素对生物的影响

⑶种内关系和种间关系

教学难点

⑴非生物因素限制和影响生物的形态、结构、生理和分布。

⑵种间关系的类型。三、本节重点 难点四、教学建议1、课时建议:3课时。第1-2课时完成“非生物因素”的教学,第3课时完成“生物因素”的教学。⒉ 教学方法建议

(1)引导学生分析东北虎栖息环境的图片资料,明确环境的组成包括生物因素和非生物因素,及各种因素共同影响着生物的生存和发展。1、观察和推测在这片黑熊栖息的密林中,有哪些必不可少的生物? 2、哪些是黑熊生活必需的非生物因素? 3、生物之间存在着什么样的联系?(2)通过分析典型的实例,引导学生认识到水、光、空气、土壤和温度等对生物的形态、生理和分布等的影响。注意明确生物的生存和发展受到各种因素的综合作用,通常其中一种起主导作用。

非生物因素——阳光通常需要14小时以上的光照才能开花。例如:菠菜。

一般需要14小时以上的黑暗才能开花。如牵牛、菊。节下标题1--水、阳光、空气、温度等是生物生存的环境条件兽类换毛、鸟类迁徙资料:以下事实说明什么? 家兔每年两次季节性换毛分别在3-5月和9-10月,也就是说,日照时间由短变长和由长变短,均发生被毛的脱换现象。日照时间由短变长时,开始生长夏毛,日照时间由长变短时,开始生长冬毛。

在养貂实践中,成功地利用光照与被毛脱换的规律,在夏季逐渐减少光照时间,可促进冬毛生长,被毛提前成熟。这个研究的依据是什么?非生物因素——水问题讨论:

植物的生活需要哪些环境条件?种植植物最常做的事情是什么? (浇水)

沙漠地带的生物种类和数量有什么特点?你认为是什么原因造成的?——可以结合相应的图片(种类和数量少,因为缺水)2324极地狐非生物因素——温度温度对家蝇生活的影响

6℃ 开始活动

17 ℃ 进入正常生活

17~28 ℃ 活动逐步旺盛

45 ℃ 停止活动

46.5 ℃ 死亡27(3)组织学生做好温度影响蚂蚁行为的观察实验,使学生能够意识到温度是动物选择栖息地的影响因素之一。

说明:1)由于课时和实验条件等原因,对于学习活动《探究温度对蚂蚁行为的影响》可以灵活处理,如实验材料的改进、方法步骤的调整。只要紧密围绕这个课题,达到相应的教学目标即可。

2)这个活动中对问题的讨论是非常必要的,是建构概念的重要过程。(4)生物因素的教学,利用各种图片和资料,使学生获得丰富的感性认识,从而归纳出生物之间的各种关系,理解“生物之间也会相互影响”。

例如下图:夏季,在某些植物的嫩茎、新叶的背面和花蕾上,会聚集生活着许多蚜虫,同时也会有其他种生物光顾这里。

节下标题2--生物之间也会相互影响请你根据图片提供的信息,分析和判断生物之间的关系,并回答下列问题:

①聚集在植物嫩茎上的蚜虫,当他们没有受到威胁时,其个体之间的关系如何?当活动在花蕾上的蚜虫受到威胁时,其个体之间的关系将发生怎样的变化呢?

②说出植物与蚜虫之间的关系,以及蚜虫与瓢虫之间的关系。

③在花蕾上有两种瓢虫威胁蚜虫,这两种瓢虫之间可能存在怎样的关系?

④请你判断在植物嫩茎上的蚂蚁与蚜虫的关系,以及蚂蚁与七星瓢虫之间的关系。

(5)在学生初步认识生物之间的关系区分为种内关系和种间关系的基础上,除借助于课本提供的图片外,还应运用多媒体等设备,为学生提供更丰富的信息资料,同时要引导学生及时整理有关信息,概括出种内关系和种间关系的类型。种内互助种内斗争种间关系——捕食种间关系——竞争血吸虫猪肉绦虫种间关系——寄生菟丝子种间关系——共生豆科植物与根瘤菌蚜虫与植物

——寄生蚂蚁与蚜虫

——共生瓢虫与蚜虫

——捕食瓢虫与蚂蚁

——竞争先描述,后分析比较复杂的关系第二节 生物对环境的适应和影响 一、本节知识结构

适应的普遍性

生物对环境

生物对环境 具有适应性

的适应和影响 适应的相对性

生物的活动能够影响环境

二、本节教学目标 知识目标

1.举例说出适应是生物的性状表现与环境相适合的现象;说明适应对生物的生存和繁衍后代的重要意义。

2.举例说出适应的普遍性和相对性;并对适应的相对性作出解释。

3.通过探究绿色植物对环境温度的影响,说明植物代谢活动能够改变环境;列举动物的生活也能影响环境的实例。

能力目标

通过《探究绿色植物对环境温度的影响》的活动,学习应用科学研究方法。

情感态度价值观目标

1、用对立统一的观点认识生物与环境之间既相互依赖,又相互制约,生物的适应既有普遍性,又有相对性,增强辩证思维能力和辩证唯物的自然观。

2、通过学习生物适应环境的基本方式等知识,感受生物与环境之间的和谐美,增强保护生物多样性的生态学意识,提高保护环境的责任感。 三、本节重点难点教学重点

1、适应的普遍性

2、生物生活对环境的影响

教学难点

1、适应的相对性

2、探究绿色植物对环境温度的影响。 四、教学建议1.课时安排建议:2

生物对环境的适应 1课时

生物对环境的影响 1课时

2.教学方法建议:

可采用自主学习和探究方式进行教学或采用讲解与讨论并结合探究方式进行教学。

⑴用问题串引起学生积极思考并导入教学。

蚯蚓能像蝗虫那样在干旱的陆地生活吗?

仙人掌没有叶片,对于它的生存有什么意义呢?怎样获得营养呢?

蜥蜴遇到敌害时,会用什么办法保护自己?

为什么大树底下好乘凉呢?

岩石是怎样变成沙砾的?节下标题1—生物对环境具有适应性⑵生物适应环境的教学应重视搜集相关的多媒体课件,为学生提供丰富的资源,然后引导学生将获得的感性认识上升到理性认识,归纳出生物对环境的适应特征及类型。

适应环境 在炎热缺水的荒漠中生活的骆驼,尿液非常少,当体温升高到46℃时才会出汗。 荒漠中生活的骆驼刺,地下的根比地上部分长很多。 获得营养防御敌害一种蛾的保护色保护色:与栖息环境色彩相似的体色;不易被发现。雪地兔草原兔警戒色蛾类幼虫刺蛾幼虫瓢虫警戒色:本身有毒害;身体颜色鲜艳;具有警示作用。金环蛇箭毒蛙叶蝉枯叶蝶拟态尺蠖竹节虫尺蠖拟态:有些动物的形态和体色酷似周围环境;不易被发现,或有迷惑作用。最震撼的昆虫——叶樇(xiu)北京某种天蛾的幼虫枯叶蝶兰花螳螂适应的相对性分析下图:

1、雷鸟是怎样适应环境的?

2、当环境异常时,如,某年没有降雪,会出现怎样的结果?夏天的雷鸟冬天的雷鸟 【实验探究】植物对环境温度的影响 (3)组织好学生“探究绿色植物对环境温度(或湿度)的影响”实验。 节下标题2--生物的活动能够影响环境注意几个环节

1、小组的划分活动和小组长的确定(小组成员的强弱搭配)

2、选择好实测点(裸地、草地、灌木丛等)

3、安全及爱护草坪的教育

4、正确的测量温度(或湿度)

5、实验数据的记录、整理和解读。探究绿色植物对环境湿度的影响 4)生物对环境的影响内容教学,可以用教材中提到的地衣,采集实物标本或利用图片,或者用“苔藓”等学生学习过的植物种类加以说明。

蚯蚓在土壤中活动,可以使土壤疏松,蚯蚓的排出物还能增加土壤肥力。在沙地上栽种植物,防风固沙。 第三节 生态系统一、本节知识结构

生态系统有多种类型

生态系统由生物及非生物环境组成

生态系统 食物链和食物网是生态系统的营养结构

生态系统中不断进行物质循环和能量流动

生态系统的自我调节能力是有限的

二、教学目标 知识目标

1.说出生态系统的组成,举例说明生产者、消费者、分解者是生态系统的三大功能类群。

2.举例说明生态系统的生产者与消费者之间存在的营养联系,说明食物链和食物网是生态系统的物质流动和能量传递的渠道。

3.以碳循环为例,说明生态系统中各种物质进行着反复循环的运动,结合图解说明生态系统内能量流动的主要特点,以及能量流与物质流的关系。能力目标

1.通过制作小生态瓶的过程,增进观察、分类、推测、制作和交流等技能。

2.通过分析碳循环及能量流动图解,增进信息处理能力,以及比较、分析、归纳等抽象思维能力。情感态度价值观目标

1.通过认识我们周围自然环境中的各种生物在特定生态系统内的作用,增强保护环境中的一草一木和维护生态平衡的意识。

2.通过认识自然生态系统中各个功能类群之间相互依存和相互制约的关系,以及物质流和能量流之间的关系,增强辩证统一的观点和科学的价值观。

三、本节重点和难点

教学重点

⑴生态系统的组分及其相互关系

⑵食物链和食物网

⑶地球上碳的循环

⑷能量流动的过程和方向

教学难点

⑴生态系统的物质循环和能量流动的特点

⑵生态系统的自我调节四、教学建议1、课时建议

本节内容安排2课时,分别用于完成“生态系统的结构”与“生态系统的功能”的教学活动。 2、教学方法建议(1)在进行“生态系统的类型”的教学时,师生共同收集相关资料,然后介绍,可以加深认识和理解。教师引导学生的讨论非常重要,既是帮助学生建构重要概念、也是渗透生态学思想的过程。

明确生态系统包括自然生态系统和人工生态系统两大类,使学生了解生态系统多样性,并进一步获得生态系统都由生物和非生物环境两部分构成的感性知识。

节下标题1--生态系统有多种类型森林生态系统草原生态系统沙漠生态系统农田生态系统森林生态系统草原生态系统农田生态系统海洋生态系统这些生态系统的共同特点是什么?(2)制作一个生态瓶观察思考

1、生态瓶中有哪些因素影响生物的生活?

2、这些因素之间存在怎样的关系?节下标题2—生态系统由生物及非生物环境组成(2)组织学生对小生态瓶的组成成分展开讨论,使学生将感性知识上升到理性知识

引导学生思考的顺序:影响植物生活的因素,影响动物生活的因素,其他生物因素(微生物),各种成分之间的关系。

⑶引导学生认识植物、动物、微生物在生态系统中的作用及关系,并根据各自的类别、功能特征和生态地位概括为生产者、消费者和分解者,用图示概括生态系统各种组分之间的关系。

环境生物因素非生物因素植物动物细菌等微生物

相互作用,构成的统一整体。生态系统的组成成分⑷课前准备一些不同类型的生态系统食物链和食物网的简图,让学生根据学过的知识用箭头连接图中生物间的食物关系,找出生物间通过吃和被吃连接起来的食物链。

节下标题3—食物链和食物网是生态系统的营养结构观察和推测:草原生态系统中有哪些生物?以草原生态系统为例,构建食物链和食物网食物网食物链1食物链2食物链和食物网是生态系统的营养结构针对食物链的要点强调:

提问1:食物链的起始环节是什么?

提问2:起始环节一定是植物吗?为什么?

提问3:箭头方向一定要指向哪里?箭头指向有什么含义?

97 DDT在食物链中的传递积累 鸟兽体内积累的DDT含量比海水高出百万倍。鸟兽的运动和人类的食用,使得DDT全球都有,连从没有使用过DDT的南极企鹅体内都发现有DDT的存在。浮游生物→鱼→鸟、兽大气中的CO2库光合作用动物摄食微生物的分解作用动植物的遗体和排出物呼吸作用呼吸作用泥炭煤石油碳循环节下标题4—生态系统中不断进行物质循环和能量流动形式

途径

特点生态系统能量流动图解:生产者(植物)呼吸呼吸呼吸呼吸草食

动物肉食

动物大型肉食动物分解者呼吸…形式

途径

特点物质循环、能量流动同时进行,相互依存。物质循环:生态系统中的物质是反复循环的,可以被重复利用。“因此一个完善的自然生态系统可以做到营养物质的自给自足,不需要依赖外部输入。”

能量流动:生态系统中的能量流动是单向的,逐级递减的。“所以生态系统只有不断地从外部输入能量,才能维持其正常功能。”

从理论上说,小生态瓶能够维持多长时间?观察与思考假如青蛙的数量大量减少,哪些生物的数量可能发生变化?发生怎样的变化?

狐猫头鹰蛇兔鼠吃虫的鸟蜘蛛青蛙食草昆虫草节下标题5—生态系统的自我调节能力是有限的在一个森林生态系统的食物链中,如果昆虫的数量多了,森林会不会被毁掉?

在一个稳定的生态系统内,各种生物的数量是否一成不变的?请举例说明。

在森林生态系统的食物链中,如果植食性昆虫在比较长的时间内数量过多,会有怎样的结果?如果食虫鸟类被人类过度捕食,又会出现怎样的结果?

生态系统具有一定的自我调节能力,保持生态系统自身的稳定性。

生态系统的自我调节能力是有限的。第四节 人与生物圈一、本节知识结构

生物圈是最大的生态系统

人与生物圈 人类活动会对生物圈产生影响

保护生物圈是全人类的责任二、教学目标知识目标

1.说出生物圈的空间范围,举例说明生物圈是人类和各种生物的共同家园。

2.说出世界及我国人口增长的趋势及标志,分析说明人口的超速增长导致生态的破坏和环境污染等问题。

3.解释保护生物圈是全人类的义务,说明控制世界人口增长速率、防治环境污染、保护生物资源是保护好生物圈的重要措施。

能力目标

1.通过资料“我国人口普查数据”分析人口增长对环境的影响,增强信息处理的能力、图文转换的能力,以及抽象思维能力。

2.通过“如何保护生物圈”的研讨会,增强收集信息能力和语言表达能力。

情感态度价值观目标

1.正确认识人类与生物圈中的其他成分相互依赖和制约的关系,形成辨证的观点。

2.认同只有人类能够管理好生物圈,保护生物圈是全人类的责任,增强保护环境和关爱生命的自觉性。三、本节重点和难点

教学重点

⑴生物圈的概念

⑵人类活动造成生态破坏和环境污染的原因

⑶保护好生物圈的重要措施

教学难点

⑴分析世界人口超速增长对环境的影响

⑵防治环境污染的主要措施1、教学方法建议(1)生物圈是最大的生态系统

以生态系统概念内涵为依托,借助于适当的感性材料,逐步引导学生认识生物圈概念的内涵。

分析了解生物圈的范围

资料分析引出不同生态系统的相互关联

总结:生物圈是一个统一的整体。

111四、教学建议生物圈的范围节下标题1—生物圈是最大的生态系统长江入海口——黄浦江上海夜景城市生态系统海洋生态系统吴淞口——汇入大海多种生态系统沿着长江形成了统一的整体。养育了中华儿女和生灵。 进入海洋的长江水又融入了地球上的海洋生态系统。与世界成为一个整体。南极企鹅的悲哀为什么从没有使用过DDT的南极地区的企鹅体内也有DDT 的存在?节下标题2--人类活动会对生物圈产生影响

⑵向学生解说表格14-3的含义,让学生通过“1949年以来6次人口普查的数据” 了解我国人口变化的趋势,揭示的20世纪内人口超速增长的事实。

解读数据——绘制曲线——分析人口增长趋势(3)教师引导学生分析教材中提供的数据,帮助他们理解我国人口激增的客观事实,理解人口超速增长对环境的影响。

借助多媒体为学生提供有关生态破坏和环境污染的直观材料,或者组织学生搜集相关资料并开展形式多样的交流活动。

认同人类对地球资源的不合理利用,引起生态破坏和造成环境污染。

森林砍伐过度放牧兔子的危害草原鼠害草原沙漠化耕地沙漠化节下标题3--保护生物圈是全人类的责任(4)围绕以下内容

控制人口增长

防治环境污染

保护生物资源

活动建议:

召开研讨会《如何保护生物圈》;各班出展板进行宣传。

教学要结合视频、图片或者文字资料展开。

分析“生物圈二号”。分析下表,你能得到什么信息?

利用下表数据分析说明计划生育使人口增长率逐步降低

目的在于说明世界人口是能够控制的。——控制人口数量熄灯一小时能做什么 假如地球60多亿人每5个人用一盏40W的灯泡,现在我们把灯泡全部灭掉,将会发生什么事?

1.能省电:5200 0000度;

2.能让中国最大的火力发电厂休息30个小时;

3.能省煤:18000吨,要用7列50节的火车才拉得完;

4.能减少46000吨二氧化碳的排放,这些二氧化碳需要10000棵长了30年的树用一年的时间才能吸收掉;

5.能减少153吨二氧化硫的排放;

6.能减少140吨氮氧化物的排放。

——防治环境污染(减少能源的消耗) 扎龙丹顶鹤自然保护区

——保护生物资源启发学生结合亲身体验交流防止环境污染的主要措施,然后加以总结归纳。

科学越来越发达,技术越来越进步,我们能否再建一个生态系统,以使人类更好地生存和发展?关于生物圈二号生物圈二号全景生物圈2号结构图生物圈二号的警示地球环境是在经历了几十亿年的风风雨雨后形成的,绝不是简单的人工模仿所能再造的。

人类在茫茫宇宙中只有地球这一处家园,我们必须善待和保护地球,这才是我们真正的出路。

激发学生“保护生物圈从我做起、从现在做起”。谢谢大家!

一个生态系统包括一定区域内的所有的植物、动物、微生物以及非生物环境。

依据生物在生态系统中的不同作用,一般可分为生产者、消费者和分解者。

生产者通过光合作用把太阳能(光能)转化为化学能,然后通过食物链(网)传给消费者、分解者,在这个过程中进行着物质循环和能量流动。

生物圈是最大的生态系统。三、生物与环境生物与环境相互

依赖、相互影响一个生态系统包括一定区域内的所有的植物、动物、微生物以及非生物环境依据生物在生态系统中的不同作用,一般可分为生产者、消费者和分解者生产者通过光合作用把太阳能(光能)转化为化学能,然后通过食物链(网)传给消费者、分解者,在这个过程中进行着物质循环和能量流动举例说出--水、阳光、空气、温度等是生物生存的环境条件举例说明--生物之间也会相互影响列举--生态系统有多种类型概述--生态系统由生物及非生物环境组成阐明--生物圈是最大的生态系统确立--保护生物圈是全人类的责任人类活动会对生物圈产生影响二、本章教材内容的特点按照新版课标要求,进行了改进和调整,与原教材出现的一些不同:

1、节下标题(即概念)采用陈述句的方式来呈现,描述了概念内涵。

现教材和原教材的内容对比表2、在教材内容的选择上,增加了“生态系统的自我调节能力是有限的”,便于学生用辩证的观点看待生物与环境的关系,唤起环境的危机意识,树立人与自然和谐并可持续发展的理念。

在[阅读资料]的选择上增加了《生物圈二号》,以事实说明地球是人类唯一的家园,树立保护生物圈的责任感,与“保护生物圈是全人类的责任”相呼应。

[阅读资料]增加了《生物多样性》。3、教材内容的调整,兼顾了减轻学生的学习负担和全面认识问题。新版课标提出:教材内容的选择既要充分考虑学生已有的知识和经验,注意与有关课程的衔接,又要难易适度,避免给学生造成过重的学习负担。

例如,在《生物对环境的适应和影响》一节中,下设节下标题“适应的普遍性” 中,将原教材的“环境性适应”、“营养性适应”及“防御性适应”的节下标题取消,内容简化合并,保留典型实例。

增加节下标题“适应的相对性”,反映了一个问题的两个方面,使学生能够全面看待适应性的问题,避免绝对化和片面化。第一节 环境对生物的影响一、本节知识结构

水、阳光、空气、温度等

是生物生存的环境条件

环境对生物

的影响

生物之间也会相互影响二、教学目标 知识目标

1.说出各种生物的生活环境都是由生物因素和非生物因素组成的。

2.说出自然环境中非生物因素的主要类别,列举各种非生物因素对生物的影响。

3.说出自然环境中生物因素的类别,举例说明种内关系和种间关系。能力目标

1、通过分析东北虎的栖息环境和其它资料中的典型实例,学会提取生物图片和文字中的信息,强化处理知识信息的能力。

2、通过“探究温度对蚂蚁产生的影响”实验,进一步培养科学探究能力。

情感态度价值观目标

1.通过学习各种生态因素对生物的影响,体会环境对生物的重要作用,增强环境保护的生态学意识。

2.通过分析生物之间关系的错综复杂性,体会各种事物之间的内在联系,增强辩证唯物自然观。教学重点

⑴自然环境的组成因素,

⑵阳光和温度等非生物因素对生物的影响

⑶种内关系和种间关系

教学难点

⑴非生物因素限制和影响生物的形态、结构、生理和分布。

⑵种间关系的类型。三、本节重点 难点四、教学建议1、课时建议:3课时。第1-2课时完成“非生物因素”的教学,第3课时完成“生物因素”的教学。⒉ 教学方法建议

(1)引导学生分析东北虎栖息环境的图片资料,明确环境的组成包括生物因素和非生物因素,及各种因素共同影响着生物的生存和发展。1、观察和推测在这片黑熊栖息的密林中,有哪些必不可少的生物? 2、哪些是黑熊生活必需的非生物因素? 3、生物之间存在着什么样的联系?(2)通过分析典型的实例,引导学生认识到水、光、空气、土壤和温度等对生物的形态、生理和分布等的影响。注意明确生物的生存和发展受到各种因素的综合作用,通常其中一种起主导作用。

非生物因素——阳光通常需要14小时以上的光照才能开花。例如:菠菜。

一般需要14小时以上的黑暗才能开花。如牵牛、菊。节下标题1--水、阳光、空气、温度等是生物生存的环境条件兽类换毛、鸟类迁徙资料:以下事实说明什么? 家兔每年两次季节性换毛分别在3-5月和9-10月,也就是说,日照时间由短变长和由长变短,均发生被毛的脱换现象。日照时间由短变长时,开始生长夏毛,日照时间由长变短时,开始生长冬毛。

在养貂实践中,成功地利用光照与被毛脱换的规律,在夏季逐渐减少光照时间,可促进冬毛生长,被毛提前成熟。这个研究的依据是什么?非生物因素——水问题讨论:

植物的生活需要哪些环境条件?种植植物最常做的事情是什么? (浇水)

沙漠地带的生物种类和数量有什么特点?你认为是什么原因造成的?——可以结合相应的图片(种类和数量少,因为缺水)2324极地狐非生物因素——温度温度对家蝇生活的影响

6℃ 开始活动

17 ℃ 进入正常生活

17~28 ℃ 活动逐步旺盛

45 ℃ 停止活动

46.5 ℃ 死亡27(3)组织学生做好温度影响蚂蚁行为的观察实验,使学生能够意识到温度是动物选择栖息地的影响因素之一。

说明:1)由于课时和实验条件等原因,对于学习活动《探究温度对蚂蚁行为的影响》可以灵活处理,如实验材料的改进、方法步骤的调整。只要紧密围绕这个课题,达到相应的教学目标即可。

2)这个活动中对问题的讨论是非常必要的,是建构概念的重要过程。(4)生物因素的教学,利用各种图片和资料,使学生获得丰富的感性认识,从而归纳出生物之间的各种关系,理解“生物之间也会相互影响”。

例如下图:夏季,在某些植物的嫩茎、新叶的背面和花蕾上,会聚集生活着许多蚜虫,同时也会有其他种生物光顾这里。

节下标题2--生物之间也会相互影响请你根据图片提供的信息,分析和判断生物之间的关系,并回答下列问题:

①聚集在植物嫩茎上的蚜虫,当他们没有受到威胁时,其个体之间的关系如何?当活动在花蕾上的蚜虫受到威胁时,其个体之间的关系将发生怎样的变化呢?

②说出植物与蚜虫之间的关系,以及蚜虫与瓢虫之间的关系。

③在花蕾上有两种瓢虫威胁蚜虫,这两种瓢虫之间可能存在怎样的关系?

④请你判断在植物嫩茎上的蚂蚁与蚜虫的关系,以及蚂蚁与七星瓢虫之间的关系。

(5)在学生初步认识生物之间的关系区分为种内关系和种间关系的基础上,除借助于课本提供的图片外,还应运用多媒体等设备,为学生提供更丰富的信息资料,同时要引导学生及时整理有关信息,概括出种内关系和种间关系的类型。种内互助种内斗争种间关系——捕食种间关系——竞争血吸虫猪肉绦虫种间关系——寄生菟丝子种间关系——共生豆科植物与根瘤菌蚜虫与植物

——寄生蚂蚁与蚜虫

——共生瓢虫与蚜虫

——捕食瓢虫与蚂蚁

——竞争先描述,后分析比较复杂的关系第二节 生物对环境的适应和影响 一、本节知识结构

适应的普遍性

生物对环境

生物对环境 具有适应性

的适应和影响 适应的相对性

生物的活动能够影响环境

二、本节教学目标 知识目标

1.举例说出适应是生物的性状表现与环境相适合的现象;说明适应对生物的生存和繁衍后代的重要意义。

2.举例说出适应的普遍性和相对性;并对适应的相对性作出解释。

3.通过探究绿色植物对环境温度的影响,说明植物代谢活动能够改变环境;列举动物的生活也能影响环境的实例。

能力目标

通过《探究绿色植物对环境温度的影响》的活动,学习应用科学研究方法。

情感态度价值观目标

1、用对立统一的观点认识生物与环境之间既相互依赖,又相互制约,生物的适应既有普遍性,又有相对性,增强辩证思维能力和辩证唯物的自然观。

2、通过学习生物适应环境的基本方式等知识,感受生物与环境之间的和谐美,增强保护生物多样性的生态学意识,提高保护环境的责任感。 三、本节重点难点教学重点

1、适应的普遍性

2、生物生活对环境的影响

教学难点

1、适应的相对性

2、探究绿色植物对环境温度的影响。 四、教学建议1.课时安排建议:2

生物对环境的适应 1课时

生物对环境的影响 1课时

2.教学方法建议:

可采用自主学习和探究方式进行教学或采用讲解与讨论并结合探究方式进行教学。

⑴用问题串引起学生积极思考并导入教学。

蚯蚓能像蝗虫那样在干旱的陆地生活吗?

仙人掌没有叶片,对于它的生存有什么意义呢?怎样获得营养呢?

蜥蜴遇到敌害时,会用什么办法保护自己?

为什么大树底下好乘凉呢?

岩石是怎样变成沙砾的?节下标题1—生物对环境具有适应性⑵生物适应环境的教学应重视搜集相关的多媒体课件,为学生提供丰富的资源,然后引导学生将获得的感性认识上升到理性认识,归纳出生物对环境的适应特征及类型。

适应环境 在炎热缺水的荒漠中生活的骆驼,尿液非常少,当体温升高到46℃时才会出汗。 荒漠中生活的骆驼刺,地下的根比地上部分长很多。 获得营养防御敌害一种蛾的保护色保护色:与栖息环境色彩相似的体色;不易被发现。雪地兔草原兔警戒色蛾类幼虫刺蛾幼虫瓢虫警戒色:本身有毒害;身体颜色鲜艳;具有警示作用。金环蛇箭毒蛙叶蝉枯叶蝶拟态尺蠖竹节虫尺蠖拟态:有些动物的形态和体色酷似周围环境;不易被发现,或有迷惑作用。最震撼的昆虫——叶樇(xiu)北京某种天蛾的幼虫枯叶蝶兰花螳螂适应的相对性分析下图:

1、雷鸟是怎样适应环境的?

2、当环境异常时,如,某年没有降雪,会出现怎样的结果?夏天的雷鸟冬天的雷鸟 【实验探究】植物对环境温度的影响 (3)组织好学生“探究绿色植物对环境温度(或湿度)的影响”实验。 节下标题2--生物的活动能够影响环境注意几个环节

1、小组的划分活动和小组长的确定(小组成员的强弱搭配)

2、选择好实测点(裸地、草地、灌木丛等)

3、安全及爱护草坪的教育

4、正确的测量温度(或湿度)

5、实验数据的记录、整理和解读。探究绿色植物对环境湿度的影响 4)生物对环境的影响内容教学,可以用教材中提到的地衣,采集实物标本或利用图片,或者用“苔藓”等学生学习过的植物种类加以说明。

蚯蚓在土壤中活动,可以使土壤疏松,蚯蚓的排出物还能增加土壤肥力。在沙地上栽种植物,防风固沙。 第三节 生态系统一、本节知识结构

生态系统有多种类型

生态系统由生物及非生物环境组成

生态系统 食物链和食物网是生态系统的营养结构

生态系统中不断进行物质循环和能量流动

生态系统的自我调节能力是有限的

二、教学目标 知识目标

1.说出生态系统的组成,举例说明生产者、消费者、分解者是生态系统的三大功能类群。

2.举例说明生态系统的生产者与消费者之间存在的营养联系,说明食物链和食物网是生态系统的物质流动和能量传递的渠道。

3.以碳循环为例,说明生态系统中各种物质进行着反复循环的运动,结合图解说明生态系统内能量流动的主要特点,以及能量流与物质流的关系。能力目标

1.通过制作小生态瓶的过程,增进观察、分类、推测、制作和交流等技能。

2.通过分析碳循环及能量流动图解,增进信息处理能力,以及比较、分析、归纳等抽象思维能力。情感态度价值观目标

1.通过认识我们周围自然环境中的各种生物在特定生态系统内的作用,增强保护环境中的一草一木和维护生态平衡的意识。

2.通过认识自然生态系统中各个功能类群之间相互依存和相互制约的关系,以及物质流和能量流之间的关系,增强辩证统一的观点和科学的价值观。

三、本节重点和难点

教学重点

⑴生态系统的组分及其相互关系

⑵食物链和食物网

⑶地球上碳的循环

⑷能量流动的过程和方向

教学难点

⑴生态系统的物质循环和能量流动的特点

⑵生态系统的自我调节四、教学建议1、课时建议

本节内容安排2课时,分别用于完成“生态系统的结构”与“生态系统的功能”的教学活动。 2、教学方法建议(1)在进行“生态系统的类型”的教学时,师生共同收集相关资料,然后介绍,可以加深认识和理解。教师引导学生的讨论非常重要,既是帮助学生建构重要概念、也是渗透生态学思想的过程。

明确生态系统包括自然生态系统和人工生态系统两大类,使学生了解生态系统多样性,并进一步获得生态系统都由生物和非生物环境两部分构成的感性知识。

节下标题1--生态系统有多种类型森林生态系统草原生态系统沙漠生态系统农田生态系统森林生态系统草原生态系统农田生态系统海洋生态系统这些生态系统的共同特点是什么?(2)制作一个生态瓶观察思考

1、生态瓶中有哪些因素影响生物的生活?

2、这些因素之间存在怎样的关系?节下标题2—生态系统由生物及非生物环境组成(2)组织学生对小生态瓶的组成成分展开讨论,使学生将感性知识上升到理性知识

引导学生思考的顺序:影响植物生活的因素,影响动物生活的因素,其他生物因素(微生物),各种成分之间的关系。

⑶引导学生认识植物、动物、微生物在生态系统中的作用及关系,并根据各自的类别、功能特征和生态地位概括为生产者、消费者和分解者,用图示概括生态系统各种组分之间的关系。

环境生物因素非生物因素植物动物细菌等微生物

相互作用,构成的统一整体。生态系统的组成成分⑷课前准备一些不同类型的生态系统食物链和食物网的简图,让学生根据学过的知识用箭头连接图中生物间的食物关系,找出生物间通过吃和被吃连接起来的食物链。

节下标题3—食物链和食物网是生态系统的营养结构观察和推测:草原生态系统中有哪些生物?以草原生态系统为例,构建食物链和食物网食物网食物链1食物链2食物链和食物网是生态系统的营养结构针对食物链的要点强调:

提问1:食物链的起始环节是什么?

提问2:起始环节一定是植物吗?为什么?

提问3:箭头方向一定要指向哪里?箭头指向有什么含义?

97 DDT在食物链中的传递积累 鸟兽体内积累的DDT含量比海水高出百万倍。鸟兽的运动和人类的食用,使得DDT全球都有,连从没有使用过DDT的南极企鹅体内都发现有DDT的存在。浮游生物→鱼→鸟、兽大气中的CO2库光合作用动物摄食微生物的分解作用动植物的遗体和排出物呼吸作用呼吸作用泥炭煤石油碳循环节下标题4—生态系统中不断进行物质循环和能量流动形式

途径

特点生态系统能量流动图解:生产者(植物)呼吸呼吸呼吸呼吸草食

动物肉食

动物大型肉食动物分解者呼吸…形式

途径

特点物质循环、能量流动同时进行,相互依存。物质循环:生态系统中的物质是反复循环的,可以被重复利用。“因此一个完善的自然生态系统可以做到营养物质的自给自足,不需要依赖外部输入。”

能量流动:生态系统中的能量流动是单向的,逐级递减的。“所以生态系统只有不断地从外部输入能量,才能维持其正常功能。”

从理论上说,小生态瓶能够维持多长时间?观察与思考假如青蛙的数量大量减少,哪些生物的数量可能发生变化?发生怎样的变化?

狐猫头鹰蛇兔鼠吃虫的鸟蜘蛛青蛙食草昆虫草节下标题5—生态系统的自我调节能力是有限的在一个森林生态系统的食物链中,如果昆虫的数量多了,森林会不会被毁掉?

在一个稳定的生态系统内,各种生物的数量是否一成不变的?请举例说明。

在森林生态系统的食物链中,如果植食性昆虫在比较长的时间内数量过多,会有怎样的结果?如果食虫鸟类被人类过度捕食,又会出现怎样的结果?

生态系统具有一定的自我调节能力,保持生态系统自身的稳定性。

生态系统的自我调节能力是有限的。第四节 人与生物圈一、本节知识结构

生物圈是最大的生态系统

人与生物圈 人类活动会对生物圈产生影响

保护生物圈是全人类的责任二、教学目标知识目标

1.说出生物圈的空间范围,举例说明生物圈是人类和各种生物的共同家园。

2.说出世界及我国人口增长的趋势及标志,分析说明人口的超速增长导致生态的破坏和环境污染等问题。

3.解释保护生物圈是全人类的义务,说明控制世界人口增长速率、防治环境污染、保护生物资源是保护好生物圈的重要措施。

能力目标

1.通过资料“我国人口普查数据”分析人口增长对环境的影响,增强信息处理的能力、图文转换的能力,以及抽象思维能力。

2.通过“如何保护生物圈”的研讨会,增强收集信息能力和语言表达能力。

情感态度价值观目标

1.正确认识人类与生物圈中的其他成分相互依赖和制约的关系,形成辨证的观点。

2.认同只有人类能够管理好生物圈,保护生物圈是全人类的责任,增强保护环境和关爱生命的自觉性。三、本节重点和难点

教学重点

⑴生物圈的概念

⑵人类活动造成生态破坏和环境污染的原因

⑶保护好生物圈的重要措施

教学难点

⑴分析世界人口超速增长对环境的影响

⑵防治环境污染的主要措施1、教学方法建议(1)生物圈是最大的生态系统

以生态系统概念内涵为依托,借助于适当的感性材料,逐步引导学生认识生物圈概念的内涵。

分析了解生物圈的范围

资料分析引出不同生态系统的相互关联

总结:生物圈是一个统一的整体。

111四、教学建议生物圈的范围节下标题1—生物圈是最大的生态系统长江入海口——黄浦江上海夜景城市生态系统海洋生态系统吴淞口——汇入大海多种生态系统沿着长江形成了统一的整体。养育了中华儿女和生灵。 进入海洋的长江水又融入了地球上的海洋生态系统。与世界成为一个整体。南极企鹅的悲哀为什么从没有使用过DDT的南极地区的企鹅体内也有DDT 的存在?节下标题2--人类活动会对生物圈产生影响

⑵向学生解说表格14-3的含义,让学生通过“1949年以来6次人口普查的数据” 了解我国人口变化的趋势,揭示的20世纪内人口超速增长的事实。

解读数据——绘制曲线——分析人口增长趋势(3)教师引导学生分析教材中提供的数据,帮助他们理解我国人口激增的客观事实,理解人口超速增长对环境的影响。

借助多媒体为学生提供有关生态破坏和环境污染的直观材料,或者组织学生搜集相关资料并开展形式多样的交流活动。

认同人类对地球资源的不合理利用,引起生态破坏和造成环境污染。

森林砍伐过度放牧兔子的危害草原鼠害草原沙漠化耕地沙漠化节下标题3--保护生物圈是全人类的责任(4)围绕以下内容

控制人口增长

防治环境污染

保护生物资源

活动建议:

召开研讨会《如何保护生物圈》;各班出展板进行宣传。

教学要结合视频、图片或者文字资料展开。

分析“生物圈二号”。分析下表,你能得到什么信息?

利用下表数据分析说明计划生育使人口增长率逐步降低

目的在于说明世界人口是能够控制的。——控制人口数量熄灯一小时能做什么 假如地球60多亿人每5个人用一盏40W的灯泡,现在我们把灯泡全部灭掉,将会发生什么事?

1.能省电:5200 0000度;

2.能让中国最大的火力发电厂休息30个小时;

3.能省煤:18000吨,要用7列50节的火车才拉得完;

4.能减少46000吨二氧化碳的排放,这些二氧化碳需要10000棵长了30年的树用一年的时间才能吸收掉;

5.能减少153吨二氧化硫的排放;

6.能减少140吨氮氧化物的排放。

——防治环境污染(减少能源的消耗) 扎龙丹顶鹤自然保护区

——保护生物资源启发学生结合亲身体验交流防止环境污染的主要措施,然后加以总结归纳。

科学越来越发达,技术越来越进步,我们能否再建一个生态系统,以使人类更好地生存和发展?关于生物圈二号生物圈二号全景生物圈2号结构图生物圈二号的警示地球环境是在经历了几十亿年的风风雨雨后形成的,绝不是简单的人工模仿所能再造的。

人类在茫茫宇宙中只有地球这一处家园,我们必须善待和保护地球,这才是我们真正的出路。

激发学生“保护生物圈从我做起、从现在做起”。谢谢大家!