人教版高中生物必修一教学设计:4.2《生物膜的流动镶嵌模型》

文档属性

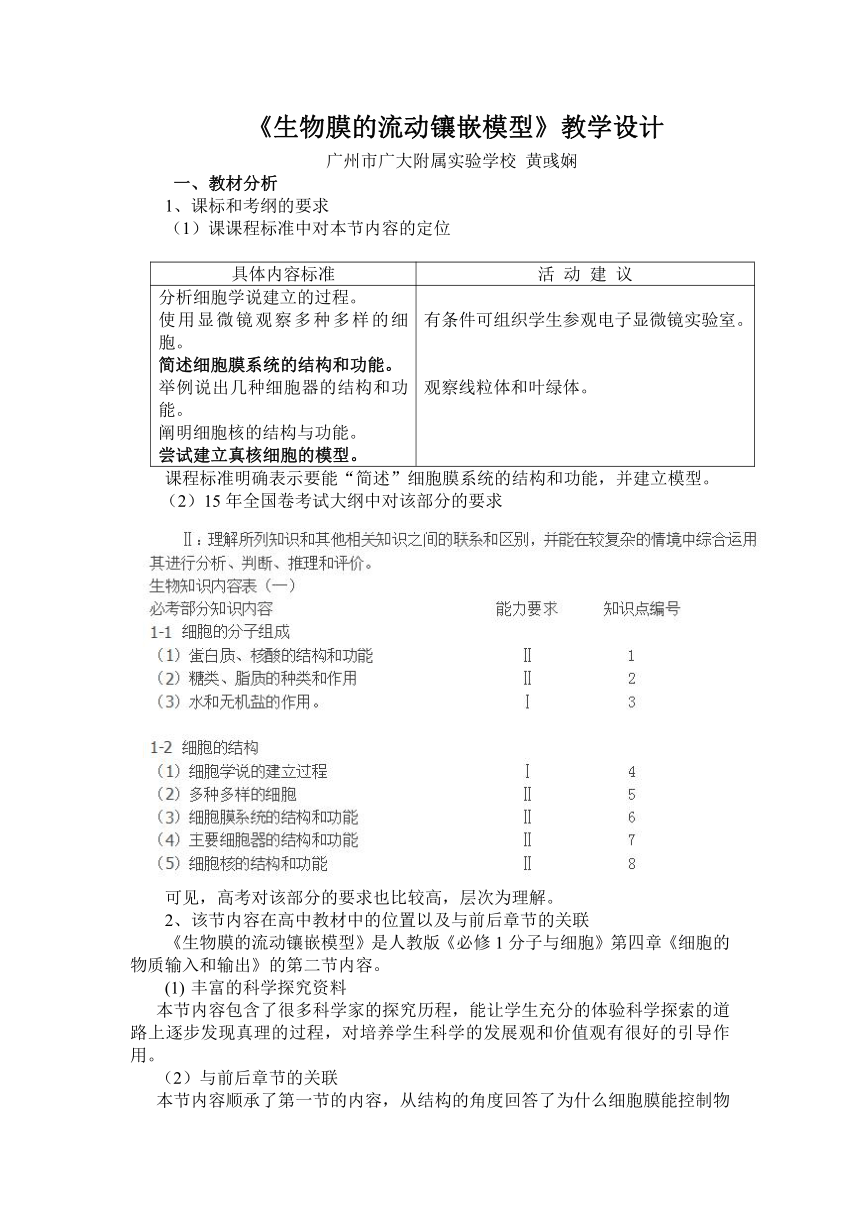

| 名称 | 人教版高中生物必修一教学设计:4.2《生物膜的流动镶嵌模型》 |

|

|

| 格式 | zip | ||

| 文件大小 | 33.2KB | ||

| 资源类型 | 教案 | ||

| 版本资源 | 人教版(新课程标准) | ||

| 科目 | 生物学 | ||

| 更新时间 | 2016-01-30 14:20:49 | ||

图片预览

文档简介

《生物膜的流动镶嵌模型》教学设计

广州市广大附属实验学校 黄彧娴

一、教材分析

1、课标和考纲的要求

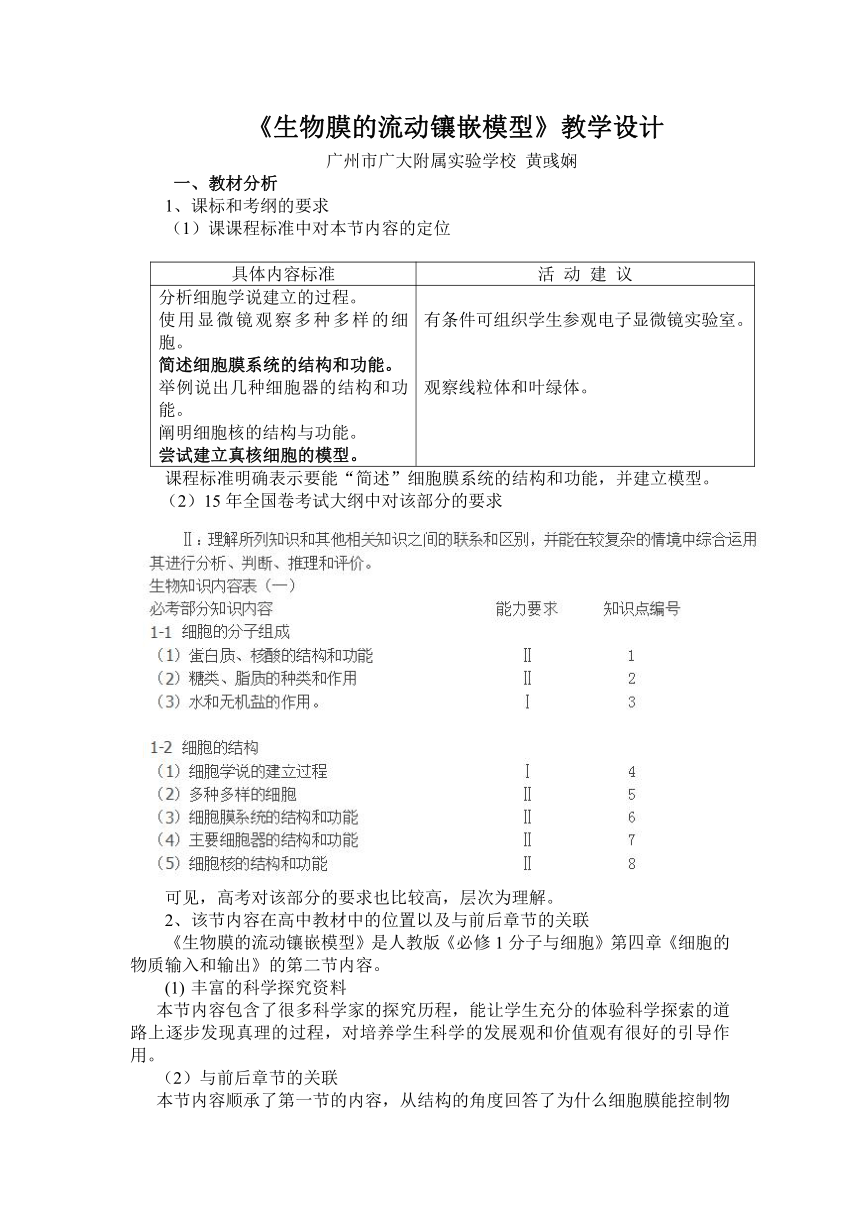

(1)课课程标准中对本节内容的定位

具体内容标准 活 动 建 议

分析细胞学说建立的过程。

使用显微镜观察多种多样的细胞。 有条件可组织学生参观电子显微镜实验室。

简述细胞膜系统的结构和功能。

举例说出几种细胞器的结构和功能。 观察线粒体和叶绿体。

阐明细胞核的结构与功能。

尝试建立真核细胞的模型。

课程标准明确表示要能“简述”细胞膜系统的结构和功能,并建立模型。

(2)15年全国卷考试大纲中对该部分的要求

可见,高考对该部分的要求也比较高,层次为理解。

2、该节内容在高中教材中的位置以及与前后章节的关联

《生物膜的流动镶嵌模型》是人教版《必修1分子与细胞》第四章《细胞的物质输入和输出》的第二节内容。

丰富的科学探究资料

本节内容包含了很多科学家的探究历程,能让学生充分的体验科学探索的道路上逐步发现真理的过程,对培养学生科学的发展观和价值观有很好的引导作用。

(2)与前后章节的关联

本节内容顺承了第一节的内容,从结构的角度 ( http: / / www.21cnjy.com )回答了为什么细胞膜能控制物质进出细胞等功能;同时,该节详细的介绍细胞膜的结构,为第三节《物质跨膜运输的方式》继续深入讨论细胞膜的功能奠定了基础,这也体现了结构决定功能的观点。让学生明白什么是“结构与功能相适应”。

二、学情分析

1、学生初中学习情况了解

在七年级上册第44页有一段对细胞膜的表述: ( http: / / www.21cnjy.com )“紧贴细胞壁内侧的一层膜非常薄,在光学显微镜下不易看清楚,叫做细胞膜”,对于细胞膜的功能和具体的成分都没有明确的论述。

2、高中基础

从知识结构上来看,学生已经在第三章学习了细 ( http: / / www.21cnjy.com )胞膜的主要成分和功能,规范了“生物膜系统的概念”,在第四章第一节对细胞膜控制物质进出也有了形象的认识。

3、学生具备的能力

高一学生已经初步具有独立思 ( http: / / www.21cnjy.com )考的能力和抽象思维能力,这些都能帮助他们更好理解本节比较抽象的细胞膜的机构模型——“流动镶嵌模型”。同时,高一学生也能根据老师所给的线索,一步一步进行探究推敲,得出结论。因而,可以利用这些优势,让学生在资料和案例中去自主分析,最终得出流动镶嵌模型,体验科学发展的过程。

三、教学目标

有了对学生的了解,对学生学习情况大致定位以后,结合这节课的内容,我的教学目标制定如下:

1.知识与技能

(1)简述生物膜的流动镶嵌模型的基本内容;

(2)举例说明生物膜具有的流动性的特点;

(3)通过分析科学家对生物膜结构的探索历程,了解科学结论发展的一般规律。

2.过程与方法

(1)分析科学家建立生物膜结构模型过程,尝试提出问题,大胆作出假设;

2)发挥空间想象能力,构建细胞膜的空间立体结构。

3.情感、态度和价值观

(1)使学生树立生物结构与功能相适应的生物学辩证观点;

(2)培养学生推理能力和想象力;

(3)认识到技术的发展的一般规律,尊重科学且用发展的观点看待科学、树立辩证的科学观。

四、重难点

1、重点

利用科学家探索历程相关的资料,逐步分析,构建细胞膜的流动镶嵌模型。

2、难点

(1)理解什么是生物膜的结构特点——流动性。

(2)辨析结构特点“流动性”和功能特点“选择透过性”。

五、教学方法

1、教师教法

直观教学、模型展示,启发分析,辅助纠错,引导归纳。

2、学生学法

观察、讨论、评价、归纳

六、课时安排

1课时

七、教学过程

学生活动 教师的组织和引导 教学意图

知识回顾:1、生物膜系统包括哪些结构? 2、细胞膜的主要成分有什么? 3、生物膜,即细胞膜、细胞器膜、核膜在组成成分上具有 性。请同学们阅读课本 现象观察:19世纪末,欧文顿发现 物质更容易透过细胞膜。提出假说: 。 实验证明:20世纪初,对膜的化学分析结果指出膜主要由 和 组成。 “成份”部分课堂小练例1下列物质中,易通过细胞膜的是( )A、淀粉 B、性激素C、蛋白质 D、糖类提出问题: 脂质和蛋白质是怎样形成膜的呢? 成分 结构

引入新课:资料:将红细胞中提取的脂质,在空气——水界面上铺展成单分子层,测得单分子层的面积恰为红细胞表面积的2倍。提出假说:脂质分子必然排列为连续的两层 学生制作模型请同学们完成以下活动: 1、选择手中的材料构建出磷脂双分子层的结构。 2、同时思考构建该结构的理由。 多媒体课件演示相关内容 教师补充化学知识:何谓“相似相溶”? (以上部分为关于细胞膜成份的探究,可作为一个段落,穿插课堂训练) (开始进入结构的探究和构建)模型的构建 开始学习模型建构的方法。 及时跟踪与评价学习效果

(2)单位膜模型的提出 阅读课本实验四:1959年,J.D.Robertsen根据电镜下观察到的细胞膜暗—亮—暗的三层结构,提出单位膜结构模型。细胞膜究竟是静态的,还是可以运动的? 变形虫的运动 了解技术进步对科学研究发展的作用

(3)新技术带来新模型 实验五:展示1970年L.D.Frye和H.Edidin的人——鼠细胞融合实验。问题:a:该实验表明什么?例2、下列说法错误的是( ) A、在人鼠融合实验中采用红色荧光蛋白和绿色荧光蛋白分别标记了人和鼠的细胞 B、该实验需要37度培养的原因是该温度符合细胞生存的最适温度范围C、杂交细胞的蛋白质分布一直稳定不变 D、人鼠细胞的融合体现了二者在膜成分上的一致性例3、人体内的白细胞能进行变形运动,穿出毛细血管壁,吞噬侵入人体内的病菌,这个过程的完成依靠细胞膜的 ( )A选择透过性 B保护作用 C流动性 D扩散展示1972年桑格和尼克森提出的流动镶嵌模型示意图问题:a:细胞膜的组成成分?b:细胞膜的基本支架?c:蛋白质分子在磷脂双分子层上如何排布的?d:细胞膜的结构特点和功能特点? 探究思路引导 提出技术进步推动了假说发展着技术进步,假说不断被修正和完善。引导学生关注细胞膜的“结构特点”和“功能特点” 了解技术进步对科学研究发展的作用

展示流动镶嵌的立体模型课堂训练例4、细胞膜具有流动性,这种结构特点是指 ( ) A、整个细胞膜具有流动性 B、细胞膜上磷脂是静止的,蛋白质具有流动性 C、细胞膜中磷脂和蛋白质都具有流动性 D、细胞膜上蛋白质是静止的,磷脂具有流动性小结 ①19世纪末,欧文顿的实验和推论:膜是由___________组成的。 ②20世纪初,科学家的化学分析结果,指出膜主要由___________和__________组成。 ③1925年,荷兰科学家得出:脂质分子是 层分布的; ④1959年,罗伯特森提出的“三明治”结构模型:所有生物膜都由 三层结构组成; ⑤1970年,荧光标记小鼠细胞和人细胞融合实验,指出细胞膜具有 性; ⑥1972年桑格和尼克森提出⑥1972年,桑格和尼克森提出了 模型.模型。 ①生物膜的流动镶嵌模型不可能完美无缺 ②实验技术的进步所起到关键性的推动作用 ③在建立生物膜模型的过程中,结构和功能相适应的观点始终引导人们不断实践、认识、再实践、再认识,使人类一步步接近生物膜的真相 总结结构与功能相适应的观点;人类对自然的认识是永无止境的

七、板书设计

第四章第二节 生物膜的流动镶嵌模型

科学家 结论 思考

19世纪,欧文顿 膜是由脂质组成 其他成分?

20世纪初,对膜的化学分析 膜上还有蛋白质 结构?

1925年 荷兰科学家 脂质分子排列为连续的两层 如何排列?

1959年罗伯特森 蛋白质-脂质-蛋白质静态模型 静态?动态?

1970年,细胞融合实验 细胞膜具有一定的流动性

1972年桑格和尼克森 流动镶嵌模型

八、作业布置

完成流动镶嵌模型的蛋白质部分

广州市广大附属实验学校 黄彧娴

一、教材分析

1、课标和考纲的要求

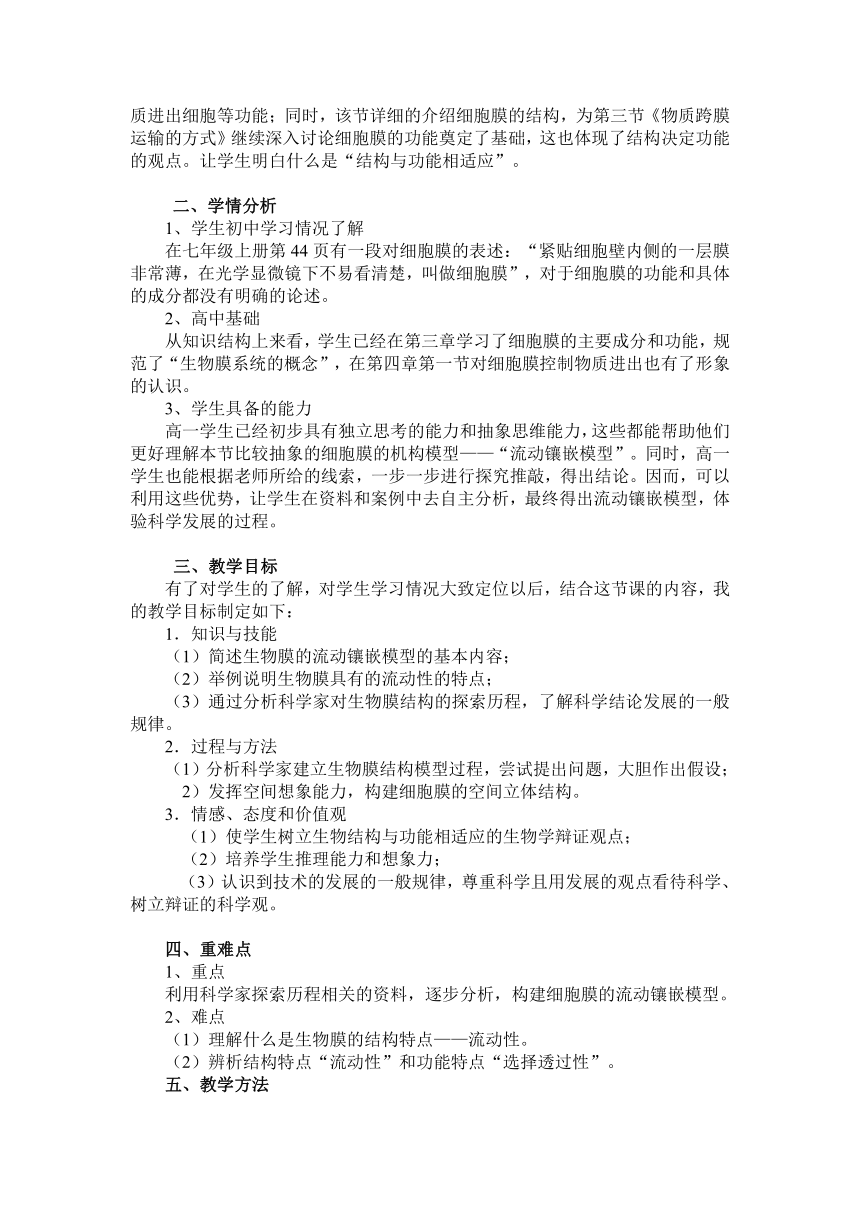

(1)课课程标准中对本节内容的定位

具体内容标准 活 动 建 议

分析细胞学说建立的过程。

使用显微镜观察多种多样的细胞。 有条件可组织学生参观电子显微镜实验室。

简述细胞膜系统的结构和功能。

举例说出几种细胞器的结构和功能。 观察线粒体和叶绿体。

阐明细胞核的结构与功能。

尝试建立真核细胞的模型。

课程标准明确表示要能“简述”细胞膜系统的结构和功能,并建立模型。

(2)15年全国卷考试大纲中对该部分的要求

可见,高考对该部分的要求也比较高,层次为理解。

2、该节内容在高中教材中的位置以及与前后章节的关联

《生物膜的流动镶嵌模型》是人教版《必修1分子与细胞》第四章《细胞的物质输入和输出》的第二节内容。

丰富的科学探究资料

本节内容包含了很多科学家的探究历程,能让学生充分的体验科学探索的道路上逐步发现真理的过程,对培养学生科学的发展观和价值观有很好的引导作用。

(2)与前后章节的关联

本节内容顺承了第一节的内容,从结构的角度 ( http: / / www.21cnjy.com )回答了为什么细胞膜能控制物质进出细胞等功能;同时,该节详细的介绍细胞膜的结构,为第三节《物质跨膜运输的方式》继续深入讨论细胞膜的功能奠定了基础,这也体现了结构决定功能的观点。让学生明白什么是“结构与功能相适应”。

二、学情分析

1、学生初中学习情况了解

在七年级上册第44页有一段对细胞膜的表述: ( http: / / www.21cnjy.com )“紧贴细胞壁内侧的一层膜非常薄,在光学显微镜下不易看清楚,叫做细胞膜”,对于细胞膜的功能和具体的成分都没有明确的论述。

2、高中基础

从知识结构上来看,学生已经在第三章学习了细 ( http: / / www.21cnjy.com )胞膜的主要成分和功能,规范了“生物膜系统的概念”,在第四章第一节对细胞膜控制物质进出也有了形象的认识。

3、学生具备的能力

高一学生已经初步具有独立思 ( http: / / www.21cnjy.com )考的能力和抽象思维能力,这些都能帮助他们更好理解本节比较抽象的细胞膜的机构模型——“流动镶嵌模型”。同时,高一学生也能根据老师所给的线索,一步一步进行探究推敲,得出结论。因而,可以利用这些优势,让学生在资料和案例中去自主分析,最终得出流动镶嵌模型,体验科学发展的过程。

三、教学目标

有了对学生的了解,对学生学习情况大致定位以后,结合这节课的内容,我的教学目标制定如下:

1.知识与技能

(1)简述生物膜的流动镶嵌模型的基本内容;

(2)举例说明生物膜具有的流动性的特点;

(3)通过分析科学家对生物膜结构的探索历程,了解科学结论发展的一般规律。

2.过程与方法

(1)分析科学家建立生物膜结构模型过程,尝试提出问题,大胆作出假设;

2)发挥空间想象能力,构建细胞膜的空间立体结构。

3.情感、态度和价值观

(1)使学生树立生物结构与功能相适应的生物学辩证观点;

(2)培养学生推理能力和想象力;

(3)认识到技术的发展的一般规律,尊重科学且用发展的观点看待科学、树立辩证的科学观。

四、重难点

1、重点

利用科学家探索历程相关的资料,逐步分析,构建细胞膜的流动镶嵌模型。

2、难点

(1)理解什么是生物膜的结构特点——流动性。

(2)辨析结构特点“流动性”和功能特点“选择透过性”。

五、教学方法

1、教师教法

直观教学、模型展示,启发分析,辅助纠错,引导归纳。

2、学生学法

观察、讨论、评价、归纳

六、课时安排

1课时

七、教学过程

学生活动 教师的组织和引导 教学意图

知识回顾:1、生物膜系统包括哪些结构? 2、细胞膜的主要成分有什么? 3、生物膜,即细胞膜、细胞器膜、核膜在组成成分上具有 性。请同学们阅读课本 现象观察:19世纪末,欧文顿发现 物质更容易透过细胞膜。提出假说: 。 实验证明:20世纪初,对膜的化学分析结果指出膜主要由 和 组成。 “成份”部分课堂小练例1下列物质中,易通过细胞膜的是( )A、淀粉 B、性激素C、蛋白质 D、糖类提出问题: 脂质和蛋白质是怎样形成膜的呢? 成分 结构

引入新课:资料:将红细胞中提取的脂质,在空气——水界面上铺展成单分子层,测得单分子层的面积恰为红细胞表面积的2倍。提出假说:脂质分子必然排列为连续的两层 学生制作模型请同学们完成以下活动: 1、选择手中的材料构建出磷脂双分子层的结构。 2、同时思考构建该结构的理由。 多媒体课件演示相关内容 教师补充化学知识:何谓“相似相溶”? (以上部分为关于细胞膜成份的探究,可作为一个段落,穿插课堂训练) (开始进入结构的探究和构建)模型的构建 开始学习模型建构的方法。 及时跟踪与评价学习效果

(2)单位膜模型的提出 阅读课本实验四:1959年,J.D.Robertsen根据电镜下观察到的细胞膜暗—亮—暗的三层结构,提出单位膜结构模型。细胞膜究竟是静态的,还是可以运动的? 变形虫的运动 了解技术进步对科学研究发展的作用

(3)新技术带来新模型 实验五:展示1970年L.D.Frye和H.Edidin的人——鼠细胞融合实验。问题:a:该实验表明什么?例2、下列说法错误的是( ) A、在人鼠融合实验中采用红色荧光蛋白和绿色荧光蛋白分别标记了人和鼠的细胞 B、该实验需要37度培养的原因是该温度符合细胞生存的最适温度范围C、杂交细胞的蛋白质分布一直稳定不变 D、人鼠细胞的融合体现了二者在膜成分上的一致性例3、人体内的白细胞能进行变形运动,穿出毛细血管壁,吞噬侵入人体内的病菌,这个过程的完成依靠细胞膜的 ( )A选择透过性 B保护作用 C流动性 D扩散展示1972年桑格和尼克森提出的流动镶嵌模型示意图问题:a:细胞膜的组成成分?b:细胞膜的基本支架?c:蛋白质分子在磷脂双分子层上如何排布的?d:细胞膜的结构特点和功能特点? 探究思路引导 提出技术进步推动了假说发展着技术进步,假说不断被修正和完善。引导学生关注细胞膜的“结构特点”和“功能特点” 了解技术进步对科学研究发展的作用

展示流动镶嵌的立体模型课堂训练例4、细胞膜具有流动性,这种结构特点是指 ( ) A、整个细胞膜具有流动性 B、细胞膜上磷脂是静止的,蛋白质具有流动性 C、细胞膜中磷脂和蛋白质都具有流动性 D、细胞膜上蛋白质是静止的,磷脂具有流动性小结 ①19世纪末,欧文顿的实验和推论:膜是由___________组成的。 ②20世纪初,科学家的化学分析结果,指出膜主要由___________和__________组成。 ③1925年,荷兰科学家得出:脂质分子是 层分布的; ④1959年,罗伯特森提出的“三明治”结构模型:所有生物膜都由 三层结构组成; ⑤1970年,荧光标记小鼠细胞和人细胞融合实验,指出细胞膜具有 性; ⑥1972年桑格和尼克森提出⑥1972年,桑格和尼克森提出了 模型.模型。 ①生物膜的流动镶嵌模型不可能完美无缺 ②实验技术的进步所起到关键性的推动作用 ③在建立生物膜模型的过程中,结构和功能相适应的观点始终引导人们不断实践、认识、再实践、再认识,使人类一步步接近生物膜的真相 总结结构与功能相适应的观点;人类对自然的认识是永无止境的

七、板书设计

第四章第二节 生物膜的流动镶嵌模型

科学家 结论 思考

19世纪,欧文顿 膜是由脂质组成 其他成分?

20世纪初,对膜的化学分析 膜上还有蛋白质 结构?

1925年 荷兰科学家 脂质分子排列为连续的两层 如何排列?

1959年罗伯特森 蛋白质-脂质-蛋白质静态模型 静态?动态?

1970年,细胞融合实验 细胞膜具有一定的流动性

1972年桑格和尼克森 流动镶嵌模型

八、作业布置

完成流动镶嵌模型的蛋白质部分

同课章节目录

- 第一章 走近细胞

- 第1节 从生物圈到细胞

- 第2节 细胞的多样性和统一性

- 第二章 组成细胞的分子

- 第1节 细胞中的元素和化合物

- 第2节 生命活动的主要承担者──蛋白质

- 第3节 遗传信息的携带者──核酸

- 第4节 细胞中的糖类和脂质

- 第5节 细胞中的无机物

- 第三章 细胞的基本结构

- 第1节 细胞膜──系统的边界

- 第2节 细胞器──系统内的分工合作

- 第3节 细胞核──系统的控制中心

- 第四章 细胞的物质输入和输出

- 第1节 物质跨膜运输的实例

- 第2节 生物膜的流动镶嵌模型

- 第3节 物质跨膜运输的方式

- 第五章 细胞的能量供应和利用

- 第1节 降低化学反应活化能的酶

- 第2节 细胞的能量“通货”──ATP

- 第3节 ATP的主要来源──细胞呼吸

- 第4节 能量之源——光与光合作用

- 第六章 细胞的生命历程

- 第1节 细胞的增殖

- 第2节 细胞的分化

- 第3节 细胞的衰老和凋亡

- 第4节 细胞的癌变