9 古诗词三首 同步分层作业(含答案)

文档属性

| 名称 | 9 古诗词三首 同步分层作业(含答案) |

|

|

| 格式 | docx | ||

| 文件大小 | 443.4KB | ||

| 资源类型 | 试卷 | ||

| 版本资源 | 统编版 | ||

| 科目 | 语文 | ||

| 更新时间 | 2024-09-23 08:52:12 | ||

图片预览

文档简介

中小学教育资源及组卷应用平台

9 古诗三首

基础巩固

情境一:学习完《9 古诗三首》后,娇娇邀请你一起完成课后测评练习题。

一、选择题

1.《题西林壁》给我们的启发是( )。

A.对复杂的事物,应对角度观察,多方面调查,抓住主要的方面思考。

B.对复杂的事物,只要看到一方面,就可以推断出其他方面。

C.对复杂的事物,既要多方面观察、多方面调查,又要亲身去体验、去分析。

2.诗句“不识庐山真面目,只缘身在此山中”告诉我们一个道理,用下列成语概括最恰当的一项是( )

A.机不可失,时不再来。 B.差之毫厘,谬以千里。

C.当局者迷,旁观者清。 D.耳听为虚,眼见为实。

3.“梅雪争春未肯降,骚人搁笔费评章。梅须逊雪三分白,雪却输梅一段香。”这首诗告诉我们( )

①万事万物都是主观和客观的统一。

②我们分析矛盾时,既看到其共同点,又要看到其各自的特点。

③要坚持用两点论的观点看问题。

④自然界有其客观规律。

A.①②③④ B.①②④ C.②③ D.①②③

4.“横看成岭侧成峰,远近高低各不同”让我明白了一个与“观察”有关的道理:( )

A.经过反复观察,结果才会准确

B.从不同角度观察,结果会有不同

C.观察的过程比结果更重要

D.经过连续观察,结果才会准确

5.苏轼是( )之一。

A.初唐四杰 B.八大怪人

C.三圣 D.唐宋八大家

6.苏轼与( )合称“三苏”。

A.弟苏辙、妹苏小妹 B.父苏洵、弟苏辙

C.父苏洵、妹苏小妹 D.苏秦、苏武

7.《雪梅》中有“梅须逊雪三分白,雪却输梅一段香”的诗句。这两句诗对我们个人成长的启示是( )

①要看到梅与雪的差异。

②要看到别人的优点和长处。

③要扬长避短,自强不息。

④要正确认识和评价自己及他人。

A.①②③ B.①③④ C.②③④ D.①②④

8.梅雪争春未肯降。( )

A.投降。 B.降服。 C.服输。

二、连线题

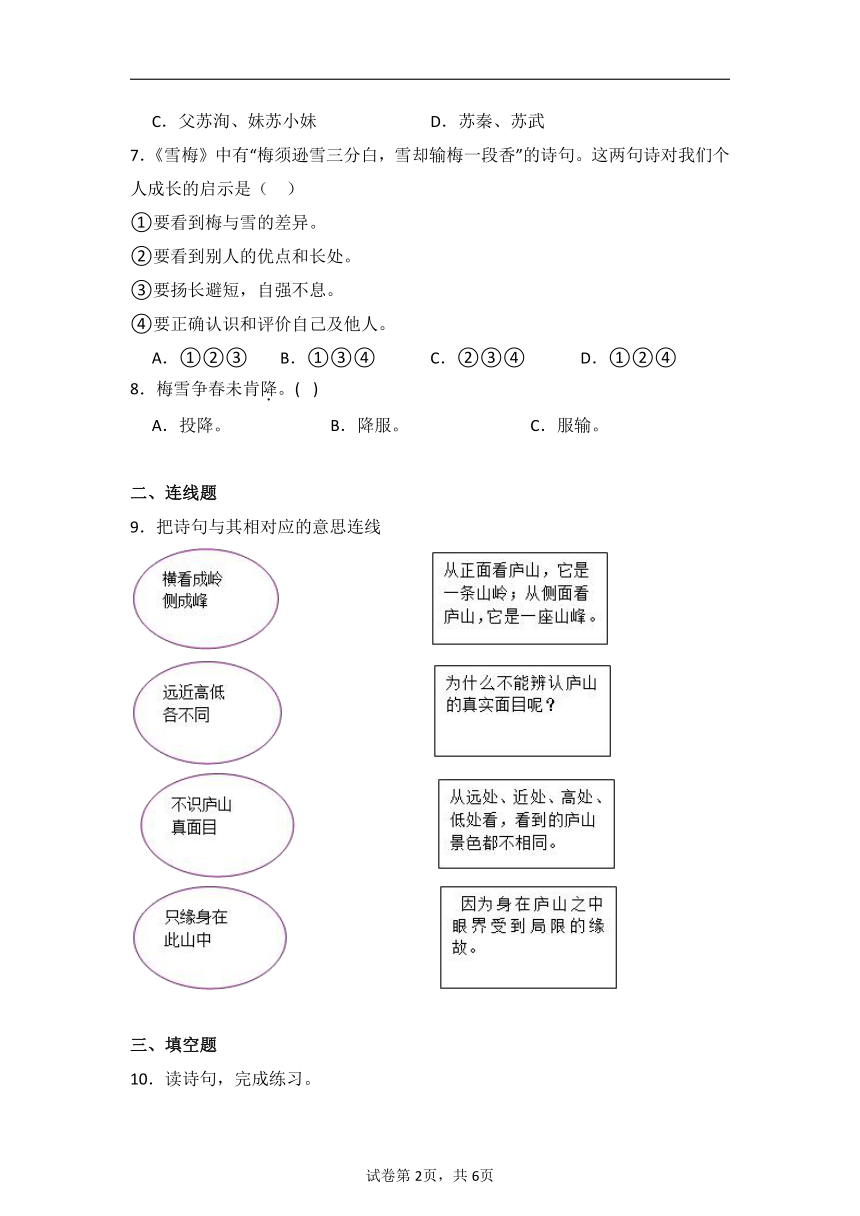

9.把诗句与其相对应的意思连线

三、填空题

10.读诗句,完成练习。

一道残阳铺水中,半江瑟瑟半江红。

(1)“残阳”指 ,也叫作 。

(2)句中“瑟瑟”的意思是( )

A.形容轻微的风声。 B.因寒冷身体发抖的样子。 C.形容未受到残阳照射的江水所呈现的青绿色。

(3)想象这两句诗描绘的景象,并用自己的话写一写。

11.将《题西林壁》补充完整,再回答问题。

① ,远近高低各不同。

②不识庐山真面目, 。

③“题”的意思是: ;“缘”的意思是: 。

④读完后两句诗句,我明白的道理是: 。

12.请你根据诗句内容,写出与它相关的名胜。

(1)“会当凌绝顶,一览众山小。”( )

(2)“水光潋滟晴方好,山色空蒙雨亦奇。”( )

(3)“飞流直下三千尺,疑是银河落九天。”( )

(4)“横看成岭侧成峰,远近高低各不同。”( )

阅读提升

情境二:为了提高同学们对课内古诗词的鉴赏能力,请完成下面阅读习题吧!

四、课内古诗词

(一)题西林壁

横看成岭侧成峰,

远近高低各不同。

不识庐山真面目,

只缘身在此山中。

13.这首诗的作者是 (填朝代) (填人名)

14.题目中“题”的意思是 ,文中“缘”字的意思是

15.诗句中有三组意思相对的词,找出来写在下边,这些词语的运用说明了作者从不同角度对庐山进行了细致观察。

( )——( ) ( )——( )

( )——( )

16.这是一首哲理诗,诗人认为虽然细致观察了,仍“不识庐山真面目”的原因是 ,(填原句)“真面目”指的是庐山的全貌,站在山中是无法看清的,要想全面地看问题,就要跳出局部,从 上进行观察。

(二)暮江吟

[唐]白居易

一道残阳铺水中,

半江瑟瑟半江红。

可怜九月初三夜,

露似真珠月似弓。

17.写出诗中加点字词的意思。

可怜:

真珠:

18.这首诗按 顺序,描写了从黄昏到夜晚这段时间江边的景色变化,表达了作者 之情。

19.下列对于“铺”字的理解,不恰当的一项是( )

A.写出了残阳几乎是贴着水面照射过来的景象。

B.写出了秋天夕阳的柔和。

C.写出了霞光非常强烈,把江水映得通红的景象。

D.给人亲切、安闲的感觉,

20.用自己的话描述一下本诗前两句描写的景象。

(三)雪梅

梅雪争春未肯降,

骚人阁笔费评章。

梅须逊雪三分白,

雪却输梅一段香。

21.《雪梅》是一首 (写景 咏物 抒情)诗。

22.“阁”的意思是 。“未肯降”的意思是 。

23.诗人借对梅与雪的评价,揭示了一个什么生活哲理?

24.下列对字词的解释错误的一项是( )

A.降:服输。 B.骚人:诗人。 C.评章:评议。 D.阁:楼阁。

25.“梅”和“雪”争春的结果是什么?用“ ”画出相关诗句。

26.请你写出前两句古诗的意思。

27.诗人借雪与梅的争春,告诫我们( )

A.任何事物都有两面性,要善于捕捉事物的优点。

B.人各有所长,也各有所短。要有自知之明,取人之长,补己之短。

C.要想认识事物的本质,必须全面客观地把握,冷静地分析,才能不被局部现象所迷惑。

28.你还知道哪些描写梅花的古诗?请写出两句来。

29.《雪梅二首》是南宋诗人卢钺创作的七言绝句组诗作品,本诗是其二。写梅与雪之间关系的诗句是 ,写雪与诗之间关系的诗句是 。

30.我们课本中《雪梅》中的“三分”形容差得不多,“一段”使人觉得香气可以测量。本诗中也有这样的词语,请你找出来,说说它在诗中的意思。

31.想象后两句诗的景象,用自己的话说一说。

拓展延伸

情境三:加强课外阅读,注重知识的迁移运用,提升语文素养。

五、课外古诗词

登飞来峰

王安石

飞来峰上千寻塔,闻说鸡鸣见日升。

不畏浮云遮望眼,自缘身在最高层。

32.对王安石的《登飞来峰》赏析不正确的一项是( )

A.诗人登高远望,似觉天地万物皆可尽收眼底,不畏浮云遮望眼,自缘身在最高层,与杜甫的“会当凌绝顶,一览众山小”有异曲同工之妙。

B.这首诗借景说理,语意双关,既抒发了作者革新政治的雄心壮志,又表现出作者归隐山野的矛盾心理。

33.“ ”突出强调了飞来峰的高峻。

34.说说“不畏浮云遮望眼,自缘身在最高层”一句所蕴涵的哲理。

35.这首诗表达了诗人怎样的思想感情?

试卷第1页,共3页

试卷第1页,共3页

参考答案:

1.C

【详解】本题考查对古诗内容的理解。

《题西林壁》全诗为:横看成岭侧成峰,远近高低各不同。不识庐山真面目,只缘身在此山中。译文:从正面、侧面看庐山山岭连绵起伏、山峰耸立,从远处、近处、高处、低处看都呈现不同的样子。之所以辨不清庐山真正的面目,是因为我身处在庐山之中。

告诉我们的是:由于人们所处的地位不同,看问题的出发点不同,对客观事物的认识难免有一定的片面性;要认识事物的真相与全貌,必须超越狭小的范围,摆脱主观成见,多方面观察、多方面调查。

故选C。

2.C

【详解】考查诗句的理解。

“不识庐山真面目,只缘身在此山中”出自苏轼的《题西林壁》,句意:之所以辨不清庐山真正的面目,是因为我身处在庐山之中。这句话启迪人们认识为人处事的一个哲理——由于人们所处的地位不同,看问题的出发点不同,对客观事物的认识难免有一定的片面性;要认识事物的真相与全貌,必须超越狭小的范围,摆脱主观成见。

A.机不可失,时不再来:指时机难得,必需抓紧,不可错过。

B.差之毫厘,谬以千里:开始时虽然相差很微小,结果会造成很大的错误。

C.当局者迷,旁观者清:比喻一件事情的当事人往往因为对利害得失考虑得太多,认识不全面,反而不及旁观者看得清楚。

D.耳听为虚,眼见为实:亲眼看见的比听说的要真实可靠。

选项C的句子与“不识庐山真面目,只缘身在此山中”意思相同。故选C。

3.C

【详解】此题考查对诗文的理解概括能力。《雪梅》告诫我们各有所长,有所短,要有自知之明。取人之长,补己之短,才是正理。我们分析矛盾时,既看到其共同点,又要看到其各自的特点;要坚持用两点论的观点看问题。

故答案为C。

4.B

【详解】本题考查对诗歌内容的理解和赏析。

答题时应注意,先要抓住关键词,把握诗句的原意,然后准确把握各个选项的说法,再和诗句比照,选出恰当的答案。“横看成岭侧成峰,远近高低各不同”出自宋代苏轼的《题西林壁》:“横看成岭侧成峰,远近高低各不同。不识庐山真面目,只缘身在此山中。”题中这两句诗的意思是“从正面、侧面看庐山山岭连绵起伏、山峰耸立,从远处、近处、高处、低处看都呈现不同的样子”。由此可知,其中蕴含的一个与“观察”有关的道理是“从不同角度观察,结果会有不同”。

A.诗句中没有体现“反复观察”。

C.诗句中没有体现过程与结果的重要性的对比。

D.诗句中没有体现“连续观察”。

故选B。

5.D

【详解】

6.B

【详解】

7.C

【详解】“梅须逊雪三分白,雪却输梅一段香”的意思是梅花须逊让雪花三分晶莹洁白,雪花却没有梅花的清香。梅花的优点是香气,雪花的优点是洁白。人也同样如此,每个人都有优点,因而要全面地认识自己,要看到自己的优点和接受自己的不足,要扬长避短,自强不息,正确地评价他人,所以②③④是正确选项。因而②③④都是正确的理解。①仅仅局限在字的表面,故错误,排除含有①的选项ABD。

故答案为C。

8.C

【详解】本题考查古诗词的字词解释。

“梅雪争春未肯降,骚人阁笔费评章。”出自宋代卢钺的《雪梅》。解释:梅花和雪花都认为各自占尽了春色,谁也不肯服输。文人墨客们难以评议梅与雪的高下,只得搁笔好好思量。降(xiáng):服输。故选C。

9.

【详解】

10. 快要落山的太阳 夕阳 C 傍晚时分,太阳快要落山了,阳光柔和地铺在江面上。晚霞斜映下,江水未受光处是青绿色的,受光处是红色的。

【详解】本题考查诗词名句理解。

“一道残阳铺水中,半江瑟瑟半江红。”出自唐代诗人白居易的《暮江吟》,句意:一道残阳的余晖铺洒在江水之中,江水一半呈现深碧一半染得通红。原文:一道残阳铺水中,半江瑟瑟半江红。可怜九月初三夜,露似真珠月似弓。

(1)本题考查词语解释。

残阳:将要落下的太阳;夕阳。

(2)本题考查词语解释。

瑟瑟:宝石名,碧绿色。这里用以形容残阳照不到的半边江水的颜色。

(3)本题考查语言表达。

同学们根据自己对诗句的理解,用自己的话描述这两句诗描绘的景象即可。

诗句“一道残阳铺水中,半江瑟瑟半江红。”写夕阳落照中的江水。“一道残阳铺水中”,残阳照射在江面上,不说“照”,却说“铺”,这是因为“残阳”已经接近地平线,几乎是贴着地面照射过来,确像“铺”在江上,很形象;这个“铺”字也显得委婉、平缓,写出了秋天夕阳独特的柔和,给人以亲切、安闲的感觉。“半江瑟瑟半江红”,天气晴朗无风,江水缓缓流动,江面皱起细小的波纹。

11. 横看成岭侧成峰 只缘身在此山中 题写 因为 要想对某个事物有全面的、符合实际的认识,就必须站在客观的立场上观察分析事物

【详解】本题考查诗词默写、字词理解与体会思想感情。

(1)出自宋代苏轼的《题西林壁》。全诗:横看成岭侧成峰,远近高低各不同。不识庐山真面目,只缘身在此山中。

(2)出自宋代苏轼的《题西林壁》。全诗:横看成岭侧成峰,远近高低各不同。不识庐山真面目,只缘身在此山中。

(3)“题西林壁”意思是这首诗写在西林寺的墙壁上。这里的“题”指的是“书写,题写”。

“只缘身在此山中”意思是:是因为我人身处在庐山之中。这里的“缘”指的是“因为”。

(4)“不识庐山真面目,只缘身在此山中。”意思是:我之所以认不清庐山真正的面目,是因为我人身处在庐山之中。

后两句“不识庐山真面目,只缘身在此山中”,是即景说理,谈游山的体会。之所以不能辨认庐山的真实面目,是因为身在庐山之中,视野为庐山的峰峦所局限,看到的只是庐山的一峰一岭一丘一壑,局部而已,这必然带有片面性。

告诉我们看待事物如果置身其中的话,是很难看得清楚,只有抽身而出,以旁观者的角度去看的话就比较明白!

12. 泰山 杭州西湖 庐山瀑布 庐山

【详解】本题主要考查对古诗文及其文学常识的识记、理解和运用能力。

(1)此句出自杜甫的名篇《望岳》,通过描绘泰山雄伟磅礴的气象,赞美了泰山高大巍峨的气势和秀丽的景色。

(2)此句出自苏轼的《饮湖上初晴后雨》,诗中描述诗人在西湖饮酒游赏的情景。

(3)此句出自李白的《望庐山瀑布》,诗句的意思是:壮观的瀑布从高处急冲直流而下,真使人怀疑这是从天上倾泻下来的银河。这两句诗写出了庐山瀑布向下倾泻的磅礴的气势。

(4)此句出自刘禹锡的《望洞庭 》,此诗用生动的语言描绘出了洞庭湖的美。

(5)此句出自苏轼《题西林壁 》,此句描述了庐山变幻万千,呈现不同的景象。

故答案为:泰山;杭州西湖;庐山瀑布;庐山。

13. 宋 苏轼 14. 题写 因为 15. 横 侧 远 近 高 低 16. 只缘身在此山 整体

【解析】13.本题考查的是作家作品。

《题西林壁》是宋代文学家苏轼的诗作。这是一首诗中有画的写景诗,又是一首哲理诗,哲理蕴含在对庐山景色的描绘之中。

14.本题考查的是字词解释。

“题西林壁”的意思是写在西林寺的墙壁上。因袭,题是书写,题写的意思。“缘”在诗句“只缘身在此山中”中。这句诗的意思是是因为我自身处在庐山之中。因此,缘是因为的意思。

15.本题考查的是诗词内容理解。

这首诗的意思是从正面、侧面看庐山山岭连绵起伏、山峰耸立,从远处、近处、高处、低处看庐山,庐山呈现各种不同的样子。我之所以认不清庐山真正的面目,是因为我人身处在庐山之中。因此,“横”是正面看的意思,“侧”是侧面看的意思,“远近高低”指的是远处、近处、高处、低处。这几个词语从不同角度对庐山进行了细致观察。

16.本题考查的是诗词内容理解。

“不识庐山真面目”的意思是认不清庐山真正的面目。根据“缘”字可知,这里“不识庐山真面目”的原因是“只缘身在此山中”。从“不识庐山真面目,只缘身在此山中”了可以得知,之所以从不同的方位看庐山,会有不同的印象,原来是因为“身在此山中”。也就是说,只有远离庐山,跳出庐山的遮蔽,从整体上进行观察,才能全面把握庐山的真正仪态。

17. 可爱 这里指珍珠 18. 时间 对大自然的喜爱 19.C 20.一道残阳倒映在江面上。阳光照射下,波光粼粼,金光闪闪,一半呈现出深深的碧绿,一半呈现出殷红。

【解析】17.本题考查字词解释。

可怜九月初三夜,露似真珠月似弓:最可爱的是那九月初三之夜,露珠亮似珍珠郎朗新月形如弯弓。

可怜:可爱。 真珠:这里指珍珠。

18.本题考查思想感情。

《暮江吟》这首诗诗人以时间为顺序,选取了红日西沉到新月东升这一段时间里的两组景物进行描写,运用了新颖巧妙的比喻,创造出和谐、宁静的意境,通过吟咏表现出内心深处的情思和对大自然的热爱之情。全诗语言清丽流畅,格调清新,绘影绘色,细致真切,其写景之微妙,历来备受称道。

19.本题考查字词的含义和作用。

结合诗句内容,这是因为“残阳”已经接近地平线,几乎是贴着地面照射过来,确像“铺”在江上,很形象“这个“铺”字也显得委婉、平缓,写出了秋天夕阳独特的柔和,给人以亲切、安闲的感觉。

C.从“一道残阳”可知,霞光是很柔和的,而不是强烈的。选项说法错误;

故选C。

20.本题考查语言表达。

描绘景象时,一方面可以要对每一个提及的意向进行修饰描绘,另一方面可以拓展想象。如:一道残阳渐沉江中,霞光铺满江面,江面波光粼粼,江水一半呈现碧绿,一半呈现艳红,美极了。

21.咏物 22. 同“搁”,放下 不肯服输 23.人各有所长,也各有所短,我们应当取长补短。 24.D 25.梅须逊雪三分白,雪却输梅一段香。 26.梅景和雪景都太美了,好像互相争奇斗艳一般,谁都不肯输给对方。弄得文人骚客都不知道该夸谁才好了,干脆搁下笔好好思量一番该怎么评价。 27.B 28.墙角数枝梅,凌寒独自开。 29. 有梅无雪不精神 有雪无诗俗了人 30.十分,该词着重阐述了梅、雪、诗三者的关系,三者缺一不可,只有三者结合在一起,才能组成最美丽的春色。 31.当在冬天傍晚夕阳西下写好了诗,刚好天空又下起了雪。再看梅花雪花争相绽放,像春天一样艳丽多姿,生气蓬勃。

【解析】21.本题考查诗歌的题材。

宋代诗人卢钺《雪梅》把雪与梅放在一起比较,对梅花的评语,可谓入木三分,非梅之知音不可然也。这首诗咏物贴切自然,合乎情理,说理精辟深刻,很有启发性。

22.本题考查字词解释。

“骚人阁笔费评章”意思是:难坏了诗人,难写评判文章。“阁”:同“搁”,放下。“梅雪争春未肯降”意思是:梅花和雪花都认为各自占尽了春色,谁也不肯服输。“未肯降”:不肯服输。

23.本题考查诗歌的主题思想。

诗人通过对“梅”“雪”的评论,在比较中巧妙地写出各自的特色,并寓理于其中。说明雪和梅各有优点也各有不足,启示我们既要正确认识和评价自己,也要正确认识和评价他人。

24.此题主要考查学生对古诗中字词的理解能力。

“梅雪争春未肯降,骚人阁笔费评章。”意思是:梅花和雪花都认为各自占尽了春色,谁也不肯服输。难坏了诗人,只好放下笔,(因为)难写评判文章。D.阁:楼阁。解释错误。诗中的“阁笔”,意思是:放下笔。阁,同“搁”,意思是:放下。故选D。

25.此题考查理解古诗意思。

诗人通过仔细观察,发现雪比梅花白,梅花比雪香,在比较中写出了雪和梅各自的特点。光有梅花没有雪,梅花就显得没有神韵,有了雪陪伴梅花,诗人刚刚写好一首赞美它们的诗,梅、雪、诗三者合在一起构成了最美的景色。“梅须逊雪三分白,雪却输梅一段香。”作者运用对比的手法,到处雪 和梅的长处和不足,借雪梅的争春,告诫我们人各有所长,也各有所短,要相互取长补短,互相学习。

26.此题考查理解古诗含义。

解答时要先回到古诗语境中,根据语境读懂诗句的整体意思,直译为主,意译为辅。并按现代汉语的规范,将翻译过来的内容进行适当调整,达到词达句顺。“梅雪争春未肯降,骚人阁笔费评章”意思是:梅花和雪花都认为各自占尽了春色,谁也不肯服输。难坏了诗人,难写评判文章。

27.此题考查古诗内容理解。

古诗中,后两句是诗人对梅与雪的评语。就洁白而言,梅比雪要差一些,但是雪却没有梅花的香味。“梅须逊雪三分白,雪却输梅一段香。”作者运用对比的手法,到处雪 和梅的长处和不足,借雪梅的争春,告诫我们人各有所长,也各有所短,要相互取长补短,互相学习。故选B。

28.此题考查古诗词积累。

墙角数枝梅,凌寒独自开。——王安石《梅花/梅》

相思一夜梅花发,忽到窗前疑是君。——卢仝《有所思》

不经一番寒彻骨,怎得梅花扑鼻香。——黄蘖禅师《上堂开示颂》

寻常一样窗前月,才有梅花便不同。——杜耒《寒夜》

29.本题考查对诗句的理解。

“有梅无雪不精神,有雪无诗俗了人”意思是:只有梅花没有雪花的话,看起来没有什么精神气质。如果下雪了却没有诗文相合,也会非常的俗气。其中,“有梅无雪不精神”写梅与雪之间关系;“有雪无诗俗了人”写雪与诗之间关系。

30.本题考查对诗句中关键字词的理解。

出自宋代卢钺的《雪梅·其二》,由诗句“日暮诗成天又雪,与梅并作十分春”可知,“十分”一词着重表现出与梅花做对比,衬托出此情此景像春天一样艳丽多姿,生气蓬勃。

31.本题考查对诗句的理解。

出自宋代卢钺的《雪梅·其二》,全文:有梅无雪不精神,有雪无诗俗了人。日暮诗成天又雪,与梅并作十分春。

译文:只有梅花没有雪花的话,看起来没有什么精神气质。如果下雪了却没有诗文相合,也会非常的俗气。当在冬天傍晚夕阳西下写好了诗,刚好天空又下起了雪。再看梅花雪花争相绽放,像春天一样艳丽多姿,生气蓬勃。

首先会对诗句“日暮诗成天又雪,与梅并作十分春”进行翻译,在翻译的基础上展开联想,加上写关键字词的点缀,语句通顺即可。

32.B 33.飞来山上千寻塔,闻说鸡鸣见日升 34.只有站得高,看得远,才能不怕阻挠,不被眼前的困难吓倒。 35.作者表明自己站得高,看得远,不怕对改革的非议、阻挠,具有勇往直前,无所畏惧的进取精神。

【解析】32.本题考查对古诗的理解。

《登飞来峰》是北宋文学家、政治家王安石创作的一首七言绝句。诗的第一句中写峰上古塔之高,写出自己的立足点之高。第二句巧妙地虚写出在高塔上看到的旭日东升的辉煌景象,表现了诗人朝气蓬勃,对前途充满信心。诗的后两句承按前两句写景议论抒情,使诗歌既有生动的形象又有深刻的哲理。古人常有浮云蔽日、邪臣蔽贤的忧虑,而诗人却加上“不畏”字。表现了诗人在政治上高瞻远瞩,不畏奸邪的勇气和决心。

本诗没有表达表现出作者归隐山野的心理。

故选B。

33. 本题主要考查对古诗内容的理解能力。

“飞来峰上千寻塔,闻说鸡鸣见日升。”的意思是飞来峰顶有座高耸入云的塔,听说鸡鸣时分可以看见旭日升起。这句突出强调了飞来峰的高峻。诗人用“千寻”这一夸张的词语,借写峰上古塔之高,写出自己的立足点之高;“闻说鸡鸣见日升”巧妙地虚写出在高塔上看到的旭日东升的辉煌景象。

34.本题考查对诗句含义的理解。

“畏”指畏惧,害怕。“缘”指因为。诗句解释为:我不怕浮云遮住我远望的视线,那就是因为我站得最高。这首诗是王安石鄞县任上过越州时所作。诗人登上飞来峰,顿觉视野开阔,胸襟宽广,由此抒发了不凡的抱负。诗的后两句寓哲理于形象,可见作者高瞻远瞩的胸怀和坚毅无畏的气概,诗句所蕴含的道理是:人不能只为眼前的利益,应该放眼大局和长远;只有站得高,才能看得远;高度决定眼界。

35.本题考查对诗人思想感情的理解。

这首古诗通过描写登飞来峰时的所见所感,深刻地表达了作者高瞻远曙,对前途充满信心的豪情和不畏艰难,立志革新的政治抱负。

21世纪教育网(www.21cnjy.com)

9 古诗三首

基础巩固

情境一:学习完《9 古诗三首》后,娇娇邀请你一起完成课后测评练习题。

一、选择题

1.《题西林壁》给我们的启发是( )。

A.对复杂的事物,应对角度观察,多方面调查,抓住主要的方面思考。

B.对复杂的事物,只要看到一方面,就可以推断出其他方面。

C.对复杂的事物,既要多方面观察、多方面调查,又要亲身去体验、去分析。

2.诗句“不识庐山真面目,只缘身在此山中”告诉我们一个道理,用下列成语概括最恰当的一项是( )

A.机不可失,时不再来。 B.差之毫厘,谬以千里。

C.当局者迷,旁观者清。 D.耳听为虚,眼见为实。

3.“梅雪争春未肯降,骚人搁笔费评章。梅须逊雪三分白,雪却输梅一段香。”这首诗告诉我们( )

①万事万物都是主观和客观的统一。

②我们分析矛盾时,既看到其共同点,又要看到其各自的特点。

③要坚持用两点论的观点看问题。

④自然界有其客观规律。

A.①②③④ B.①②④ C.②③ D.①②③

4.“横看成岭侧成峰,远近高低各不同”让我明白了一个与“观察”有关的道理:( )

A.经过反复观察,结果才会准确

B.从不同角度观察,结果会有不同

C.观察的过程比结果更重要

D.经过连续观察,结果才会准确

5.苏轼是( )之一。

A.初唐四杰 B.八大怪人

C.三圣 D.唐宋八大家

6.苏轼与( )合称“三苏”。

A.弟苏辙、妹苏小妹 B.父苏洵、弟苏辙

C.父苏洵、妹苏小妹 D.苏秦、苏武

7.《雪梅》中有“梅须逊雪三分白,雪却输梅一段香”的诗句。这两句诗对我们个人成长的启示是( )

①要看到梅与雪的差异。

②要看到别人的优点和长处。

③要扬长避短,自强不息。

④要正确认识和评价自己及他人。

A.①②③ B.①③④ C.②③④ D.①②④

8.梅雪争春未肯降。( )

A.投降。 B.降服。 C.服输。

二、连线题

9.把诗句与其相对应的意思连线

三、填空题

10.读诗句,完成练习。

一道残阳铺水中,半江瑟瑟半江红。

(1)“残阳”指 ,也叫作 。

(2)句中“瑟瑟”的意思是( )

A.形容轻微的风声。 B.因寒冷身体发抖的样子。 C.形容未受到残阳照射的江水所呈现的青绿色。

(3)想象这两句诗描绘的景象,并用自己的话写一写。

11.将《题西林壁》补充完整,再回答问题。

① ,远近高低各不同。

②不识庐山真面目, 。

③“题”的意思是: ;“缘”的意思是: 。

④读完后两句诗句,我明白的道理是: 。

12.请你根据诗句内容,写出与它相关的名胜。

(1)“会当凌绝顶,一览众山小。”( )

(2)“水光潋滟晴方好,山色空蒙雨亦奇。”( )

(3)“飞流直下三千尺,疑是银河落九天。”( )

(4)“横看成岭侧成峰,远近高低各不同。”( )

阅读提升

情境二:为了提高同学们对课内古诗词的鉴赏能力,请完成下面阅读习题吧!

四、课内古诗词

(一)题西林壁

横看成岭侧成峰,

远近高低各不同。

不识庐山真面目,

只缘身在此山中。

13.这首诗的作者是 (填朝代) (填人名)

14.题目中“题”的意思是 ,文中“缘”字的意思是

15.诗句中有三组意思相对的词,找出来写在下边,这些词语的运用说明了作者从不同角度对庐山进行了细致观察。

( )——( ) ( )——( )

( )——( )

16.这是一首哲理诗,诗人认为虽然细致观察了,仍“不识庐山真面目”的原因是 ,(填原句)“真面目”指的是庐山的全貌,站在山中是无法看清的,要想全面地看问题,就要跳出局部,从 上进行观察。

(二)暮江吟

[唐]白居易

一道残阳铺水中,

半江瑟瑟半江红。

可怜九月初三夜,

露似真珠月似弓。

17.写出诗中加点字词的意思。

可怜:

真珠:

18.这首诗按 顺序,描写了从黄昏到夜晚这段时间江边的景色变化,表达了作者 之情。

19.下列对于“铺”字的理解,不恰当的一项是( )

A.写出了残阳几乎是贴着水面照射过来的景象。

B.写出了秋天夕阳的柔和。

C.写出了霞光非常强烈,把江水映得通红的景象。

D.给人亲切、安闲的感觉,

20.用自己的话描述一下本诗前两句描写的景象。

(三)雪梅

梅雪争春未肯降,

骚人阁笔费评章。

梅须逊雪三分白,

雪却输梅一段香。

21.《雪梅》是一首 (写景 咏物 抒情)诗。

22.“阁”的意思是 。“未肯降”的意思是 。

23.诗人借对梅与雪的评价,揭示了一个什么生活哲理?

24.下列对字词的解释错误的一项是( )

A.降:服输。 B.骚人:诗人。 C.评章:评议。 D.阁:楼阁。

25.“梅”和“雪”争春的结果是什么?用“ ”画出相关诗句。

26.请你写出前两句古诗的意思。

27.诗人借雪与梅的争春,告诫我们( )

A.任何事物都有两面性,要善于捕捉事物的优点。

B.人各有所长,也各有所短。要有自知之明,取人之长,补己之短。

C.要想认识事物的本质,必须全面客观地把握,冷静地分析,才能不被局部现象所迷惑。

28.你还知道哪些描写梅花的古诗?请写出两句来。

29.《雪梅二首》是南宋诗人卢钺创作的七言绝句组诗作品,本诗是其二。写梅与雪之间关系的诗句是 ,写雪与诗之间关系的诗句是 。

30.我们课本中《雪梅》中的“三分”形容差得不多,“一段”使人觉得香气可以测量。本诗中也有这样的词语,请你找出来,说说它在诗中的意思。

31.想象后两句诗的景象,用自己的话说一说。

拓展延伸

情境三:加强课外阅读,注重知识的迁移运用,提升语文素养。

五、课外古诗词

登飞来峰

王安石

飞来峰上千寻塔,闻说鸡鸣见日升。

不畏浮云遮望眼,自缘身在最高层。

32.对王安石的《登飞来峰》赏析不正确的一项是( )

A.诗人登高远望,似觉天地万物皆可尽收眼底,不畏浮云遮望眼,自缘身在最高层,与杜甫的“会当凌绝顶,一览众山小”有异曲同工之妙。

B.这首诗借景说理,语意双关,既抒发了作者革新政治的雄心壮志,又表现出作者归隐山野的矛盾心理。

33.“ ”突出强调了飞来峰的高峻。

34.说说“不畏浮云遮望眼,自缘身在最高层”一句所蕴涵的哲理。

35.这首诗表达了诗人怎样的思想感情?

试卷第1页,共3页

试卷第1页,共3页

参考答案:

1.C

【详解】本题考查对古诗内容的理解。

《题西林壁》全诗为:横看成岭侧成峰,远近高低各不同。不识庐山真面目,只缘身在此山中。译文:从正面、侧面看庐山山岭连绵起伏、山峰耸立,从远处、近处、高处、低处看都呈现不同的样子。之所以辨不清庐山真正的面目,是因为我身处在庐山之中。

告诉我们的是:由于人们所处的地位不同,看问题的出发点不同,对客观事物的认识难免有一定的片面性;要认识事物的真相与全貌,必须超越狭小的范围,摆脱主观成见,多方面观察、多方面调查。

故选C。

2.C

【详解】考查诗句的理解。

“不识庐山真面目,只缘身在此山中”出自苏轼的《题西林壁》,句意:之所以辨不清庐山真正的面目,是因为我身处在庐山之中。这句话启迪人们认识为人处事的一个哲理——由于人们所处的地位不同,看问题的出发点不同,对客观事物的认识难免有一定的片面性;要认识事物的真相与全貌,必须超越狭小的范围,摆脱主观成见。

A.机不可失,时不再来:指时机难得,必需抓紧,不可错过。

B.差之毫厘,谬以千里:开始时虽然相差很微小,结果会造成很大的错误。

C.当局者迷,旁观者清:比喻一件事情的当事人往往因为对利害得失考虑得太多,认识不全面,反而不及旁观者看得清楚。

D.耳听为虚,眼见为实:亲眼看见的比听说的要真实可靠。

选项C的句子与“不识庐山真面目,只缘身在此山中”意思相同。故选C。

3.C

【详解】此题考查对诗文的理解概括能力。《雪梅》告诫我们各有所长,有所短,要有自知之明。取人之长,补己之短,才是正理。我们分析矛盾时,既看到其共同点,又要看到其各自的特点;要坚持用两点论的观点看问题。

故答案为C。

4.B

【详解】本题考查对诗歌内容的理解和赏析。

答题时应注意,先要抓住关键词,把握诗句的原意,然后准确把握各个选项的说法,再和诗句比照,选出恰当的答案。“横看成岭侧成峰,远近高低各不同”出自宋代苏轼的《题西林壁》:“横看成岭侧成峰,远近高低各不同。不识庐山真面目,只缘身在此山中。”题中这两句诗的意思是“从正面、侧面看庐山山岭连绵起伏、山峰耸立,从远处、近处、高处、低处看都呈现不同的样子”。由此可知,其中蕴含的一个与“观察”有关的道理是“从不同角度观察,结果会有不同”。

A.诗句中没有体现“反复观察”。

C.诗句中没有体现过程与结果的重要性的对比。

D.诗句中没有体现“连续观察”。

故选B。

5.D

【详解】

6.B

【详解】

7.C

【详解】“梅须逊雪三分白,雪却输梅一段香”的意思是梅花须逊让雪花三分晶莹洁白,雪花却没有梅花的清香。梅花的优点是香气,雪花的优点是洁白。人也同样如此,每个人都有优点,因而要全面地认识自己,要看到自己的优点和接受自己的不足,要扬长避短,自强不息,正确地评价他人,所以②③④是正确选项。因而②③④都是正确的理解。①仅仅局限在字的表面,故错误,排除含有①的选项ABD。

故答案为C。

8.C

【详解】本题考查古诗词的字词解释。

“梅雪争春未肯降,骚人阁笔费评章。”出自宋代卢钺的《雪梅》。解释:梅花和雪花都认为各自占尽了春色,谁也不肯服输。文人墨客们难以评议梅与雪的高下,只得搁笔好好思量。降(xiáng):服输。故选C。

9.

【详解】

10. 快要落山的太阳 夕阳 C 傍晚时分,太阳快要落山了,阳光柔和地铺在江面上。晚霞斜映下,江水未受光处是青绿色的,受光处是红色的。

【详解】本题考查诗词名句理解。

“一道残阳铺水中,半江瑟瑟半江红。”出自唐代诗人白居易的《暮江吟》,句意:一道残阳的余晖铺洒在江水之中,江水一半呈现深碧一半染得通红。原文:一道残阳铺水中,半江瑟瑟半江红。可怜九月初三夜,露似真珠月似弓。

(1)本题考查词语解释。

残阳:将要落下的太阳;夕阳。

(2)本题考查词语解释。

瑟瑟:宝石名,碧绿色。这里用以形容残阳照不到的半边江水的颜色。

(3)本题考查语言表达。

同学们根据自己对诗句的理解,用自己的话描述这两句诗描绘的景象即可。

诗句“一道残阳铺水中,半江瑟瑟半江红。”写夕阳落照中的江水。“一道残阳铺水中”,残阳照射在江面上,不说“照”,却说“铺”,这是因为“残阳”已经接近地平线,几乎是贴着地面照射过来,确像“铺”在江上,很形象;这个“铺”字也显得委婉、平缓,写出了秋天夕阳独特的柔和,给人以亲切、安闲的感觉。“半江瑟瑟半江红”,天气晴朗无风,江水缓缓流动,江面皱起细小的波纹。

11. 横看成岭侧成峰 只缘身在此山中 题写 因为 要想对某个事物有全面的、符合实际的认识,就必须站在客观的立场上观察分析事物

【详解】本题考查诗词默写、字词理解与体会思想感情。

(1)出自宋代苏轼的《题西林壁》。全诗:横看成岭侧成峰,远近高低各不同。不识庐山真面目,只缘身在此山中。

(2)出自宋代苏轼的《题西林壁》。全诗:横看成岭侧成峰,远近高低各不同。不识庐山真面目,只缘身在此山中。

(3)“题西林壁”意思是这首诗写在西林寺的墙壁上。这里的“题”指的是“书写,题写”。

“只缘身在此山中”意思是:是因为我人身处在庐山之中。这里的“缘”指的是“因为”。

(4)“不识庐山真面目,只缘身在此山中。”意思是:我之所以认不清庐山真正的面目,是因为我人身处在庐山之中。

后两句“不识庐山真面目,只缘身在此山中”,是即景说理,谈游山的体会。之所以不能辨认庐山的真实面目,是因为身在庐山之中,视野为庐山的峰峦所局限,看到的只是庐山的一峰一岭一丘一壑,局部而已,这必然带有片面性。

告诉我们看待事物如果置身其中的话,是很难看得清楚,只有抽身而出,以旁观者的角度去看的话就比较明白!

12. 泰山 杭州西湖 庐山瀑布 庐山

【详解】本题主要考查对古诗文及其文学常识的识记、理解和运用能力。

(1)此句出自杜甫的名篇《望岳》,通过描绘泰山雄伟磅礴的气象,赞美了泰山高大巍峨的气势和秀丽的景色。

(2)此句出自苏轼的《饮湖上初晴后雨》,诗中描述诗人在西湖饮酒游赏的情景。

(3)此句出自李白的《望庐山瀑布》,诗句的意思是:壮观的瀑布从高处急冲直流而下,真使人怀疑这是从天上倾泻下来的银河。这两句诗写出了庐山瀑布向下倾泻的磅礴的气势。

(4)此句出自刘禹锡的《望洞庭 》,此诗用生动的语言描绘出了洞庭湖的美。

(5)此句出自苏轼《题西林壁 》,此句描述了庐山变幻万千,呈现不同的景象。

故答案为:泰山;杭州西湖;庐山瀑布;庐山。

13. 宋 苏轼 14. 题写 因为 15. 横 侧 远 近 高 低 16. 只缘身在此山 整体

【解析】13.本题考查的是作家作品。

《题西林壁》是宋代文学家苏轼的诗作。这是一首诗中有画的写景诗,又是一首哲理诗,哲理蕴含在对庐山景色的描绘之中。

14.本题考查的是字词解释。

“题西林壁”的意思是写在西林寺的墙壁上。因袭,题是书写,题写的意思。“缘”在诗句“只缘身在此山中”中。这句诗的意思是是因为我自身处在庐山之中。因此,缘是因为的意思。

15.本题考查的是诗词内容理解。

这首诗的意思是从正面、侧面看庐山山岭连绵起伏、山峰耸立,从远处、近处、高处、低处看庐山,庐山呈现各种不同的样子。我之所以认不清庐山真正的面目,是因为我人身处在庐山之中。因此,“横”是正面看的意思,“侧”是侧面看的意思,“远近高低”指的是远处、近处、高处、低处。这几个词语从不同角度对庐山进行了细致观察。

16.本题考查的是诗词内容理解。

“不识庐山真面目”的意思是认不清庐山真正的面目。根据“缘”字可知,这里“不识庐山真面目”的原因是“只缘身在此山中”。从“不识庐山真面目,只缘身在此山中”了可以得知,之所以从不同的方位看庐山,会有不同的印象,原来是因为“身在此山中”。也就是说,只有远离庐山,跳出庐山的遮蔽,从整体上进行观察,才能全面把握庐山的真正仪态。

17. 可爱 这里指珍珠 18. 时间 对大自然的喜爱 19.C 20.一道残阳倒映在江面上。阳光照射下,波光粼粼,金光闪闪,一半呈现出深深的碧绿,一半呈现出殷红。

【解析】17.本题考查字词解释。

可怜九月初三夜,露似真珠月似弓:最可爱的是那九月初三之夜,露珠亮似珍珠郎朗新月形如弯弓。

可怜:可爱。 真珠:这里指珍珠。

18.本题考查思想感情。

《暮江吟》这首诗诗人以时间为顺序,选取了红日西沉到新月东升这一段时间里的两组景物进行描写,运用了新颖巧妙的比喻,创造出和谐、宁静的意境,通过吟咏表现出内心深处的情思和对大自然的热爱之情。全诗语言清丽流畅,格调清新,绘影绘色,细致真切,其写景之微妙,历来备受称道。

19.本题考查字词的含义和作用。

结合诗句内容,这是因为“残阳”已经接近地平线,几乎是贴着地面照射过来,确像“铺”在江上,很形象“这个“铺”字也显得委婉、平缓,写出了秋天夕阳独特的柔和,给人以亲切、安闲的感觉。

C.从“一道残阳”可知,霞光是很柔和的,而不是强烈的。选项说法错误;

故选C。

20.本题考查语言表达。

描绘景象时,一方面可以要对每一个提及的意向进行修饰描绘,另一方面可以拓展想象。如:一道残阳渐沉江中,霞光铺满江面,江面波光粼粼,江水一半呈现碧绿,一半呈现艳红,美极了。

21.咏物 22. 同“搁”,放下 不肯服输 23.人各有所长,也各有所短,我们应当取长补短。 24.D 25.梅须逊雪三分白,雪却输梅一段香。 26.梅景和雪景都太美了,好像互相争奇斗艳一般,谁都不肯输给对方。弄得文人骚客都不知道该夸谁才好了,干脆搁下笔好好思量一番该怎么评价。 27.B 28.墙角数枝梅,凌寒独自开。 29. 有梅无雪不精神 有雪无诗俗了人 30.十分,该词着重阐述了梅、雪、诗三者的关系,三者缺一不可,只有三者结合在一起,才能组成最美丽的春色。 31.当在冬天傍晚夕阳西下写好了诗,刚好天空又下起了雪。再看梅花雪花争相绽放,像春天一样艳丽多姿,生气蓬勃。

【解析】21.本题考查诗歌的题材。

宋代诗人卢钺《雪梅》把雪与梅放在一起比较,对梅花的评语,可谓入木三分,非梅之知音不可然也。这首诗咏物贴切自然,合乎情理,说理精辟深刻,很有启发性。

22.本题考查字词解释。

“骚人阁笔费评章”意思是:难坏了诗人,难写评判文章。“阁”:同“搁”,放下。“梅雪争春未肯降”意思是:梅花和雪花都认为各自占尽了春色,谁也不肯服输。“未肯降”:不肯服输。

23.本题考查诗歌的主题思想。

诗人通过对“梅”“雪”的评论,在比较中巧妙地写出各自的特色,并寓理于其中。说明雪和梅各有优点也各有不足,启示我们既要正确认识和评价自己,也要正确认识和评价他人。

24.此题主要考查学生对古诗中字词的理解能力。

“梅雪争春未肯降,骚人阁笔费评章。”意思是:梅花和雪花都认为各自占尽了春色,谁也不肯服输。难坏了诗人,只好放下笔,(因为)难写评判文章。D.阁:楼阁。解释错误。诗中的“阁笔”,意思是:放下笔。阁,同“搁”,意思是:放下。故选D。

25.此题考查理解古诗意思。

诗人通过仔细观察,发现雪比梅花白,梅花比雪香,在比较中写出了雪和梅各自的特点。光有梅花没有雪,梅花就显得没有神韵,有了雪陪伴梅花,诗人刚刚写好一首赞美它们的诗,梅、雪、诗三者合在一起构成了最美的景色。“梅须逊雪三分白,雪却输梅一段香。”作者运用对比的手法,到处雪 和梅的长处和不足,借雪梅的争春,告诫我们人各有所长,也各有所短,要相互取长补短,互相学习。

26.此题考查理解古诗含义。

解答时要先回到古诗语境中,根据语境读懂诗句的整体意思,直译为主,意译为辅。并按现代汉语的规范,将翻译过来的内容进行适当调整,达到词达句顺。“梅雪争春未肯降,骚人阁笔费评章”意思是:梅花和雪花都认为各自占尽了春色,谁也不肯服输。难坏了诗人,难写评判文章。

27.此题考查古诗内容理解。

古诗中,后两句是诗人对梅与雪的评语。就洁白而言,梅比雪要差一些,但是雪却没有梅花的香味。“梅须逊雪三分白,雪却输梅一段香。”作者运用对比的手法,到处雪 和梅的长处和不足,借雪梅的争春,告诫我们人各有所长,也各有所短,要相互取长补短,互相学习。故选B。

28.此题考查古诗词积累。

墙角数枝梅,凌寒独自开。——王安石《梅花/梅》

相思一夜梅花发,忽到窗前疑是君。——卢仝《有所思》

不经一番寒彻骨,怎得梅花扑鼻香。——黄蘖禅师《上堂开示颂》

寻常一样窗前月,才有梅花便不同。——杜耒《寒夜》

29.本题考查对诗句的理解。

“有梅无雪不精神,有雪无诗俗了人”意思是:只有梅花没有雪花的话,看起来没有什么精神气质。如果下雪了却没有诗文相合,也会非常的俗气。其中,“有梅无雪不精神”写梅与雪之间关系;“有雪无诗俗了人”写雪与诗之间关系。

30.本题考查对诗句中关键字词的理解。

出自宋代卢钺的《雪梅·其二》,由诗句“日暮诗成天又雪,与梅并作十分春”可知,“十分”一词着重表现出与梅花做对比,衬托出此情此景像春天一样艳丽多姿,生气蓬勃。

31.本题考查对诗句的理解。

出自宋代卢钺的《雪梅·其二》,全文:有梅无雪不精神,有雪无诗俗了人。日暮诗成天又雪,与梅并作十分春。

译文:只有梅花没有雪花的话,看起来没有什么精神气质。如果下雪了却没有诗文相合,也会非常的俗气。当在冬天傍晚夕阳西下写好了诗,刚好天空又下起了雪。再看梅花雪花争相绽放,像春天一样艳丽多姿,生气蓬勃。

首先会对诗句“日暮诗成天又雪,与梅并作十分春”进行翻译,在翻译的基础上展开联想,加上写关键字词的点缀,语句通顺即可。

32.B 33.飞来山上千寻塔,闻说鸡鸣见日升 34.只有站得高,看得远,才能不怕阻挠,不被眼前的困难吓倒。 35.作者表明自己站得高,看得远,不怕对改革的非议、阻挠,具有勇往直前,无所畏惧的进取精神。

【解析】32.本题考查对古诗的理解。

《登飞来峰》是北宋文学家、政治家王安石创作的一首七言绝句。诗的第一句中写峰上古塔之高,写出自己的立足点之高。第二句巧妙地虚写出在高塔上看到的旭日东升的辉煌景象,表现了诗人朝气蓬勃,对前途充满信心。诗的后两句承按前两句写景议论抒情,使诗歌既有生动的形象又有深刻的哲理。古人常有浮云蔽日、邪臣蔽贤的忧虑,而诗人却加上“不畏”字。表现了诗人在政治上高瞻远瞩,不畏奸邪的勇气和决心。

本诗没有表达表现出作者归隐山野的心理。

故选B。

33. 本题主要考查对古诗内容的理解能力。

“飞来峰上千寻塔,闻说鸡鸣见日升。”的意思是飞来峰顶有座高耸入云的塔,听说鸡鸣时分可以看见旭日升起。这句突出强调了飞来峰的高峻。诗人用“千寻”这一夸张的词语,借写峰上古塔之高,写出自己的立足点之高;“闻说鸡鸣见日升”巧妙地虚写出在高塔上看到的旭日东升的辉煌景象。

34.本题考查对诗句含义的理解。

“畏”指畏惧,害怕。“缘”指因为。诗句解释为:我不怕浮云遮住我远望的视线,那就是因为我站得最高。这首诗是王安石鄞县任上过越州时所作。诗人登上飞来峰,顿觉视野开阔,胸襟宽广,由此抒发了不凡的抱负。诗的后两句寓哲理于形象,可见作者高瞻远瞩的胸怀和坚毅无畏的气概,诗句所蕴含的道理是:人不能只为眼前的利益,应该放眼大局和长远;只有站得高,才能看得远;高度决定眼界。

35.本题考查对诗人思想感情的理解。

这首古诗通过描写登飞来峰时的所见所感,深刻地表达了作者高瞻远曙,对前途充满信心的豪情和不畏艰难,立志革新的政治抱负。

21世纪教育网(www.21cnjy.com)

同课章节目录

- 第一单元

- 1 观潮

- 2 走月亮

- 3* 现代诗二首

- 4* 繁星

- 口语交际:我们与环境

- 习作:推荐一个好地方

- 语文园地

- 第二单元

- 5 一个豆荚里的五粒豆

- 6 夜间飞行的秘密

- 7 呼风唤雨的世纪

- 8* 蝴蝶的家

- 习作:小小“动物园”

- 语文园地

- 第三单元

- 9 古诗三首

- 10 爬山虎的脚

- 11 蟋蟀的住宅

- 口语交际:爱护眼睛,保护视力

- 习作:写观察日记

- 语文园地

- 第四单元

- 12 盘古开天地

- 13 精卫填海

- 14 普罗米修斯

- 15* 女娲补天

- 习作:我和____过一天

- 语文园地

- 快乐读书吧

- 第五单元

- 16 麻雀

- 17 爬天都峰

- 习作例文

- 习作:生活万花筒

- 第六单元

- 18 牛和鹅

- 19 一只窝囊的大老虎

- 20 陀螺

- 口语交际:安慰

- 习作:记一次游戏

- 语文园地

- 第七单元

- 21 古诗三首

- 22 为中华之崛起而读书

- 23* 梅兰芳蓄须

- 24* 延安,我把你追寻

- 习作:写信

- 语文园地

- 第八单元

- 25 王戎不取道旁李

- 26 西门豹治邺

- 27* 故事二则

- 口语交际:讲历史人物故事

- 习作:我的心儿怦怦跳

- 语文园地