第12课《论语十二章》课件(共44张PPT)

文档属性

| 名称 | 第12课《论语十二章》课件(共44张PPT) |  | |

| 格式 | pptx | ||

| 文件大小 | 3.1MB | ||

| 资源类型 | 试卷 | ||

| 版本资源 | 统编版 | ||

| 科目 | 语文 | ||

| 更新时间 | 2024-09-22 18:02:05 | ||

图片预览

文档简介

(共44张PPT)

《论语》十二章

在源远流长的历史长河中,曾出现过不少光耀千古的文化巨人,为我们留下了宝贵的文化遗产,孔子便是其中一位。

今天,就让我们走进一部辉煌的巨著——《论语》,体味一下孔子的思想,看看你能从中得到哪些启示。

学习目标

1.熟记“论、省、罔”等字的字音;熟记“逾、堪”等字的字形。(重点)

2.了解《论语》的有关知识,掌握文中重要的文言实词和常见虚词的用法,熟练背诵课文。(重点)

3.结合对孔子的生平与思想的介绍,正确理解文章的内容,体会其中倡导的修身、为学之道。(难点)

4.感受孔子的人格魅力,联系自身实际,端正学习态度,改进学习方法,学习为人处世之道。(素养)

知识备查

孔子(前551—前479),名丘,字仲尼,鲁国陬邑(今山东曲阜东南)人。春秋末期思想家、政治家、教育家,儒家学派的创始人,被尊称为“圣人”。晚年致力于教育,整理了《诗》《书》等古代文献,并把鲁国史官所记《春秋》加以删修,使其成为我国第一部编年体历史著作。

知识备查

《论语》是孔子去世后,由孔子的弟子及其再传弟子编纂,记录孔子及其弟子言行的一部书。

《论语》是语录体著作,主要以语录和对话的形式集中体现了孔子的政治主张、伦理思想、教育思想及道德观念等,共20篇。

宋代朱熹把它同《大学》《中庸》《孟子》合为“四书”。

知识备查

语录体

中国古代散文的一种体式,常用于门人弟子记录导师的言行。因其偏重只言片语的记录,短小简约,不重文采,不讲求篇章结构,也不讲求段落、内容间的联系,没有构成单篇的、形式完整的篇章,故称之为语录体。先秦记载孔子及其弟子言行的《论语》及宋代记载程颢、程颐言行的《二程遗书》,均堪称语录体的典范。

写作背景

春秋时期是我国历史上社会动荡的时代。由生产力的发展而引起的社会制度的变更,以及在此基础上产生的权力下移、礼仪僭(jiàn)越(超越本分)等现象,是孔子思想产生的社会根源。鲁国是周朝的同姓诸侯国之一,其在政治、思想、文化等方面的特殊性(典型周礼的保存者和实施者)是孔子儒家思想产生的特殊土壤。

知识备查

孔庙大成殿

祭祀孔子的地方

孔府

孔子嫡系子孙居住地

山东曲阜“三孔”

知识备查

孔林

孔子墓地

整体感知

子曰:“学/而时习之,不亦/说乎?有朋/自远方来,不亦/乐乎?人不知/而不愠,不亦/君子乎?” (《学而》)

曾子曰:“吾日/三省吾身:为人谋/而不忠乎?与朋友交/而不信乎?传/不习乎?”(《学而》)

子曰:“吾/十有五/而志于学,三十/而立,四十/而不惑,五十/而知天命,六十/而耳顺,七十/而从心所欲,不逾矩。” (《为政》)

采用多种方式朗读课文,注意读音和节奏。

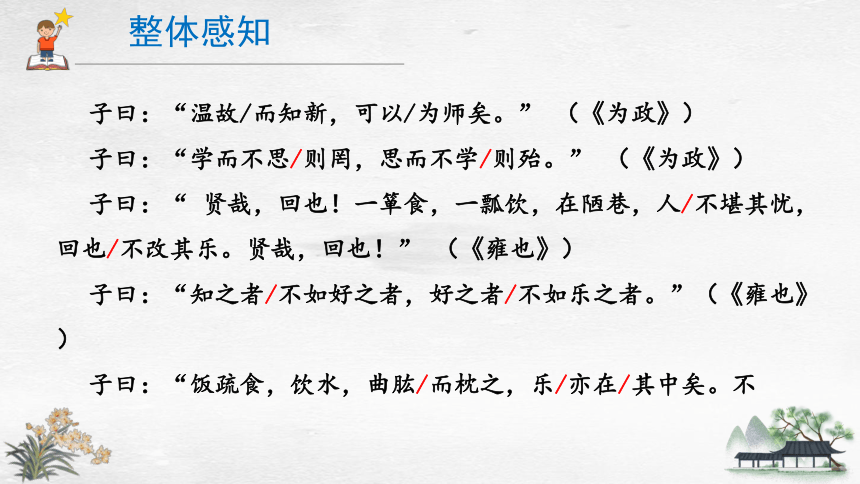

整体感知

子曰:“温故/而知新,可以/为师矣。” (《为政》)

子曰:“学而不思/则罔,思而不学/则殆。” (《为政》)

子曰:“ 贤哉,回也!一箪食,一瓢饮,在陋巷,人/不堪其忧,回也/不改其乐。贤哉,回也!” (《雍也》)

子曰:“知之者/不如好之者,好之者/不如乐之者。”(《雍也》)

子曰:“饭疏食,饮水,曲肱/而枕之,乐/亦在/其中矣。不

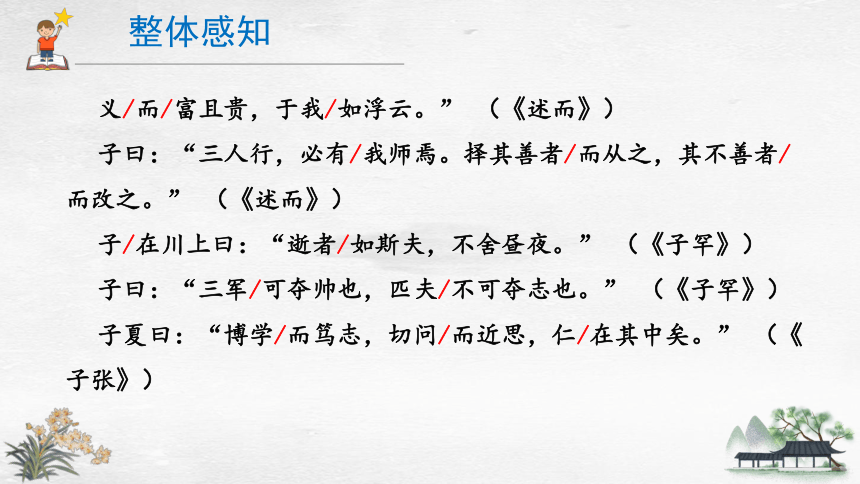

整体感知

义/而/富且贵,于我/如浮云。” (《述而》)

子曰:“三人行,必有/我师焉。择其善者/而从之,其不善者/而改之。” (《述而》)

子/在川上曰:“逝者/如斯夫,不舍昼夜。” (《子罕》)

子曰:“三军/可夺帅也,匹夫/不可夺志也。” (《子罕》)

子夏曰:“博学/而笃志,切问/而近思,仁/在其中矣。” (《子张》)

读一读

论 语

不 愠

罔

殆

一箪食

曲 肱

lún

yùn

wǎng

dān

dài

gōng

笃 志

dǔ

逾 矩

yú jǔ

实词、虚词辨析

1.知

人不知而不愠(动词,了解)

温故而知新(动词,得到)

2.为

为人谋而不忠乎(介词,替)

可以为师矣(动词,做,当)

实词、虚词辨析

3.乐

有朋自远方来,不亦乐乎(形容词,快乐)

好之者不如乐之者(形容词的意动用法,以……为快乐)

4.而

人不知而不愠(连词,表转折,可译作“却”)

温故而知新(连词,表承接,可译作“就”)

博学而笃志(连词,表并列,可译作“且”)

通假字

1.不亦说乎

(说,同“悦”,愉快)

2.吾十有五而志于学

(有,同“又”,用于整数和零数之间)

词类活用

1.学而时习之

(时:名词作状语,按时)

2.吾日三省吾身

(日:名词作状语,每天)

3.传不习乎

(传:动词用作名词,这里指老师传授的知识)

词类活用

4.温故而知新

(故、新:形容词用作名词,“故”指学过的知识;“新”指新的理解和体会)

5.好之者不如乐之者

(乐:形容词的意动用法,以……为快乐)

6.饭疏食,饮水

(饭:名词用作动词,吃)

古今异义

1.有朋自远方来

古义:志同道合的人

今义:朋友

2.可以为师矣

古义:是两个词。可,可以;以,凭借

今义:助动词,表示可能、许可

古今异义

3.饭疏食,饮水

古义:冷水(热水为汤)

今义:包括冷水和热水

4.匹夫不可夺志也

古义:改变

今义:强取,抢

特殊句式

1.倒装句

(1)贤哉,回也(主谓倒装,正常句式应为:回也,贤哉)

2.省略句

(1)人不知而不愠(“知”后省略代词“之”,可译为“我”或“自己”;“不愠”前省略代词“我”)

(2)可以为师矣(“以”后省略代词“之”,可译为“这”)

疏通文意

子曰:“学而时习之,不亦说乎?有朋自远方来,不亦乐乎?人不知而不愠,不亦君子乎?”

译文:孔子说:“学了(知识)然后按时间温习它,不是很愉快吗?有志同道合的人从远方来,不是很快乐吗?人家不了解我,却不因此恼怒,不是君子吗?”

疏通文意

曾子曰:“吾日三省吾身:为人谋而不忠乎?与朋友交而不信乎?传不习乎?”

译文:曾子说:“我每天多次反省自己:替别人谋划事情是不是尽心竭力了呢?同朋友交往是不是诚信了呢?老师传授的知识是不是复习了呢?”

疏通文意

子曰:“吾十有五而志于学,三十而立,四十而不惑,五十而知天命,六十而耳顺,七十而从心所欲,不逾矩。”

译文:孔子说:“我十五岁开始有志于做学问,三十岁有所成就,四十岁(遇事)心里不再迷惑,五十岁知道上天的旨意,六十岁能听得进不同的意见,到七十岁做事可以顺从意愿,但也不会超过法度。”

疏通文意

子曰:“温故而知新,可以为师矣。”

译文:孔子说:“复习学过的知识,可从中获得新的见解与体会,凭借这点就可以当老师了。”

子曰:“学而不思则罔,思而不学则殆。”

译文:孔子说:“只读书却不认真思考,就会感到迷茫而无所适从,只空想却不读书,就会疑惑。”

疏通文意

子曰:“贤哉,回也!一箪食,一瓢饮,在陋巷,人不堪其忧,回也不改其乐。贤哉,回也!”

译文:孔子说:“多么高尚啊,颜回!一竹筐饭,一瓢水,住在简陋的小巷子里,别人都忍受不了那种穷苦,颜回却没有改变他自有的快乐。多么高尚啊,颜回!”

疏通文意

子曰:“知之者不如好之者,好之者不如乐之者。”

译文:孔子说:“懂得某种学问和事业的人不如喜爱它的人;喜爱它的人不如把研究这种学问和事业作为快乐的人。”

子曰:“饭疏食,饮水,曲肱而枕之,乐亦在其中矣。不义而富且贵,于我如浮云。”

译文:孔子说:“吃粗粮,喝冷水,弯着胳膊当枕头,乐趣就在这中间了。用不正当的手段得来的富贵,对于我来讲就像是天上的浮云一样。”

疏通文意

子曰:“三人行,必有我师焉。择其善者而从之,其不善者而改之。”

译文:孔子说:“几个人一起走路,其中必定有可以做我老师的人。选择他们的优点学习,如果也有他们的缺点就加以改正。”

子在川上曰:“逝者如斯夫,不舍昼夜。”(《子罕》)

译文:孔子在河边感叹道:“逝去的一切像流水一样消逝, 日夜不停。”

疏通文意

子曰:“三军可夺帅也,匹夫不可夺志也。”

译文:孔子说:“一国军队,可以改变其主帅,平民百姓的指向却是不能改变的。”

子夏曰:“博学而笃志,切问而近思,仁在其中矣。”

译文:子夏说:“广泛学习且能坚定自己的志向,恳切地发问求教,多思考当前的事,仁德就在其中了。”

段落解读

子曰:“学而时习之,不亦说乎?有朋自远方来,不亦乐乎?人不知而不愠,不亦君子乎?”(《学而》)

解析:从学习方法讲到个人修养,学以致用,体现学习的价值。

曾子曰:“吾日三省吾身:为人谋而不忠乎?与朋友交而不信乎?传不习乎?”(《学而》)

解析:主要强调随时都要反省自己,提高自身修养,巩固所学知识。

段落解读

子曰:“吾十有五而志于学,三十而立,四十而不惑,五十而知天命,六十而耳顺,七十而从心所欲,不逾矩。” (《为政》)

解析:讲个人修养,要循序渐进,进德修业。

子曰:“温故而知新,可以为师矣。” (《为政》)

解析:讲学习方法,强调学习的关键要思考,要“知新”。

段落解读

子曰:“学而不思则罔,思而不学则殆。” (《为政》)

解析:讲学习方法,阐述“学”和“思”的辩证关系,强调“学”与“思”必须结合起来。

子曰:“贤哉,回也!一箪食,一瓢饮,在陋巷,人不堪其忧,回也不改其乐。贤哉,回也!” (《雍也》)

解析:讲个人修养,强调修身要经受住困苦、贫困的考验。

段落解读

子曰:“知之者不如好之者,好之者不如乐之者。” (《雍也》)

解析:讲学习态度,讲兴趣对学习的重要性。

子曰:“饭疏食,饮水,曲肱而枕之,乐亦在其中矣。不义而富且贵,于我如浮云。” (《述而》)

解析:讲个人修养,讲在富贵与仁义之间如何抉择。

段落解读

子曰:“三人行,必有我师焉。择其善者而从之,其不善者而改之。” (《述而》)

解析:讲学习态度,无论何时何地,都要虚心向别人请教学习,同时要有端正的态度。

子在川上曰:“逝者如斯夫,不舍昼夜。” (《子罕》)

解析:讲对于时间流逝的感喟。

段落解读

子曰:“三军可夺帅也,匹夫不可夺志也。” (《子罕》)

解析:讲个人修养,强调坚守志向。

子夏曰:“博学而笃志,切问而近思,仁在其中矣。” (《子张》)解析:讲求仁的途径,强调提升个人修养的方法。

中心思想

本文是语录体散文,通过师徒对话或借题发挥,阐述了学习应该有谦虚好学的态度,贫贱不移、求学为乐的精神,温故知新、学思结合的学习方法,诚实守信、厚道仁义、坚守节操的思想品德。

合作探究

1.再读课文,思考文章讲了哪几个方面的内容?请分别找出相应的句子。

分别讲了学习态度、学习方法、品德修养三方面的内容。

①知之者不如好之者,好之者不如乐之者。

②三人行,必有我师焉。择其善者而从之,其不善者而改之。

学习态度

合作探究

①学而时习之,不亦说乎

②温故而知新,可以为师矣。

③学而不思则罔,思而不学则殆。

学习方法

合作探究

①人不知而不愠,不亦君子乎

②吾日三省吾身:为人谋而不忠乎 与朋友交而不信乎

③吾十有五而志于学,三十而立,四十而不惑

④人不堪其忧,回也不改其乐。

⑤不义而富且贵,于我如浮云。

⑥三军可夺帅也,匹夫不可夺志也。

⑦博学而笃志,切问而近思,仁在其中矣。

品德修养

合作探究

2.你认为孔子所讲的内容最打动你的是什么?为什么?

示例:

我认为“三军可夺帅也,匹夫不可夺志也”一句最打动我,因为这句话说出了即使是一个普通人,也应该有自己坚定的志向,并为之坚守下去。

合作探究

3.《论语》是两千多年前的典籍,我们今天学习它,有怎样的意义

首先,《论语》中包含着许多超越特定时代的内容,如本课所选的各章,有的谈学习态度和学习方法,有的提出个人修养的要求,在今天都是可以借鉴的,对我们的学习、成长有着重要的意义。

其次,《论语》在两千多年的中国历史上长期占据重要的位置,是中国文化的核心典籍之一。学习《论语》,有助于我们更好地理解本国的文化传统。

合作探究

1.不亦乐乎:原义是“不也是很快乐吗?现常表示达到极点。

《论语》十二章中的成语:

2.温故知新:温习学过的知识,可以得到新的理解与体。也指回忆过 去,认识现在。

3.三十而立:三十岁便能够独立做事情。指人开始走向成熟。

4.不舍昼夜:不分白天和黑夜,夜以继日。

5.逝者如斯:时光像河水一样流逝,日夜不停。

6.匹夫不可夺志:即使对一个普通人,也不能随意改变他的志向。形容意志坚定,不可动摇。

7.择善而从:采纳正确的意见或选择好的方法加以实行。

8.三人行,必有我师:几个人在一起走路,其中必定有能做我老师的人。形容谦虚好学。

课堂小结

本文通过师徒对话或借题发挥,阐述了学习应该有谦虚好学的态度,贫贱不移、求学为乐的精神,温故知新、学思结合的学习方法,诚实守信、厚道仁义、坚守节操的思想品德。

写作特点

(1)语言简洁,生动传神。每一则语录虽然寥寥数字,但是多次运用了反问、排比、比喻等修辞手法,频繁使用“乎”“矣”“也”等语气词,使表情达意富有感染力,甚至将说话人的神态都呈现在读者眼前。

(2)隽永含蓄,富有哲理。每一则语录都表达了深刻的思想内涵,包括学习态度、学习方法和修身做人等方面的内容,对我们有很大的指导作用。

《论语》十二章

在源远流长的历史长河中,曾出现过不少光耀千古的文化巨人,为我们留下了宝贵的文化遗产,孔子便是其中一位。

今天,就让我们走进一部辉煌的巨著——《论语》,体味一下孔子的思想,看看你能从中得到哪些启示。

学习目标

1.熟记“论、省、罔”等字的字音;熟记“逾、堪”等字的字形。(重点)

2.了解《论语》的有关知识,掌握文中重要的文言实词和常见虚词的用法,熟练背诵课文。(重点)

3.结合对孔子的生平与思想的介绍,正确理解文章的内容,体会其中倡导的修身、为学之道。(难点)

4.感受孔子的人格魅力,联系自身实际,端正学习态度,改进学习方法,学习为人处世之道。(素养)

知识备查

孔子(前551—前479),名丘,字仲尼,鲁国陬邑(今山东曲阜东南)人。春秋末期思想家、政治家、教育家,儒家学派的创始人,被尊称为“圣人”。晚年致力于教育,整理了《诗》《书》等古代文献,并把鲁国史官所记《春秋》加以删修,使其成为我国第一部编年体历史著作。

知识备查

《论语》是孔子去世后,由孔子的弟子及其再传弟子编纂,记录孔子及其弟子言行的一部书。

《论语》是语录体著作,主要以语录和对话的形式集中体现了孔子的政治主张、伦理思想、教育思想及道德观念等,共20篇。

宋代朱熹把它同《大学》《中庸》《孟子》合为“四书”。

知识备查

语录体

中国古代散文的一种体式,常用于门人弟子记录导师的言行。因其偏重只言片语的记录,短小简约,不重文采,不讲求篇章结构,也不讲求段落、内容间的联系,没有构成单篇的、形式完整的篇章,故称之为语录体。先秦记载孔子及其弟子言行的《论语》及宋代记载程颢、程颐言行的《二程遗书》,均堪称语录体的典范。

写作背景

春秋时期是我国历史上社会动荡的时代。由生产力的发展而引起的社会制度的变更,以及在此基础上产生的权力下移、礼仪僭(jiàn)越(超越本分)等现象,是孔子思想产生的社会根源。鲁国是周朝的同姓诸侯国之一,其在政治、思想、文化等方面的特殊性(典型周礼的保存者和实施者)是孔子儒家思想产生的特殊土壤。

知识备查

孔庙大成殿

祭祀孔子的地方

孔府

孔子嫡系子孙居住地

山东曲阜“三孔”

知识备查

孔林

孔子墓地

整体感知

子曰:“学/而时习之,不亦/说乎?有朋/自远方来,不亦/乐乎?人不知/而不愠,不亦/君子乎?” (《学而》)

曾子曰:“吾日/三省吾身:为人谋/而不忠乎?与朋友交/而不信乎?传/不习乎?”(《学而》)

子曰:“吾/十有五/而志于学,三十/而立,四十/而不惑,五十/而知天命,六十/而耳顺,七十/而从心所欲,不逾矩。” (《为政》)

采用多种方式朗读课文,注意读音和节奏。

整体感知

子曰:“温故/而知新,可以/为师矣。” (《为政》)

子曰:“学而不思/则罔,思而不学/则殆。” (《为政》)

子曰:“ 贤哉,回也!一箪食,一瓢饮,在陋巷,人/不堪其忧,回也/不改其乐。贤哉,回也!” (《雍也》)

子曰:“知之者/不如好之者,好之者/不如乐之者。”(《雍也》)

子曰:“饭疏食,饮水,曲肱/而枕之,乐/亦在/其中矣。不

整体感知

义/而/富且贵,于我/如浮云。” (《述而》)

子曰:“三人行,必有/我师焉。择其善者/而从之,其不善者/而改之。” (《述而》)

子/在川上曰:“逝者/如斯夫,不舍昼夜。” (《子罕》)

子曰:“三军/可夺帅也,匹夫/不可夺志也。” (《子罕》)

子夏曰:“博学/而笃志,切问/而近思,仁/在其中矣。” (《子张》)

读一读

论 语

不 愠

罔

殆

一箪食

曲 肱

lún

yùn

wǎng

dān

dài

gōng

笃 志

dǔ

逾 矩

yú jǔ

实词、虚词辨析

1.知

人不知而不愠(动词,了解)

温故而知新(动词,得到)

2.为

为人谋而不忠乎(介词,替)

可以为师矣(动词,做,当)

实词、虚词辨析

3.乐

有朋自远方来,不亦乐乎(形容词,快乐)

好之者不如乐之者(形容词的意动用法,以……为快乐)

4.而

人不知而不愠(连词,表转折,可译作“却”)

温故而知新(连词,表承接,可译作“就”)

博学而笃志(连词,表并列,可译作“且”)

通假字

1.不亦说乎

(说,同“悦”,愉快)

2.吾十有五而志于学

(有,同“又”,用于整数和零数之间)

词类活用

1.学而时习之

(时:名词作状语,按时)

2.吾日三省吾身

(日:名词作状语,每天)

3.传不习乎

(传:动词用作名词,这里指老师传授的知识)

词类活用

4.温故而知新

(故、新:形容词用作名词,“故”指学过的知识;“新”指新的理解和体会)

5.好之者不如乐之者

(乐:形容词的意动用法,以……为快乐)

6.饭疏食,饮水

(饭:名词用作动词,吃)

古今异义

1.有朋自远方来

古义:志同道合的人

今义:朋友

2.可以为师矣

古义:是两个词。可,可以;以,凭借

今义:助动词,表示可能、许可

古今异义

3.饭疏食,饮水

古义:冷水(热水为汤)

今义:包括冷水和热水

4.匹夫不可夺志也

古义:改变

今义:强取,抢

特殊句式

1.倒装句

(1)贤哉,回也(主谓倒装,正常句式应为:回也,贤哉)

2.省略句

(1)人不知而不愠(“知”后省略代词“之”,可译为“我”或“自己”;“不愠”前省略代词“我”)

(2)可以为师矣(“以”后省略代词“之”,可译为“这”)

疏通文意

子曰:“学而时习之,不亦说乎?有朋自远方来,不亦乐乎?人不知而不愠,不亦君子乎?”

译文:孔子说:“学了(知识)然后按时间温习它,不是很愉快吗?有志同道合的人从远方来,不是很快乐吗?人家不了解我,却不因此恼怒,不是君子吗?”

疏通文意

曾子曰:“吾日三省吾身:为人谋而不忠乎?与朋友交而不信乎?传不习乎?”

译文:曾子说:“我每天多次反省自己:替别人谋划事情是不是尽心竭力了呢?同朋友交往是不是诚信了呢?老师传授的知识是不是复习了呢?”

疏通文意

子曰:“吾十有五而志于学,三十而立,四十而不惑,五十而知天命,六十而耳顺,七十而从心所欲,不逾矩。”

译文:孔子说:“我十五岁开始有志于做学问,三十岁有所成就,四十岁(遇事)心里不再迷惑,五十岁知道上天的旨意,六十岁能听得进不同的意见,到七十岁做事可以顺从意愿,但也不会超过法度。”

疏通文意

子曰:“温故而知新,可以为师矣。”

译文:孔子说:“复习学过的知识,可从中获得新的见解与体会,凭借这点就可以当老师了。”

子曰:“学而不思则罔,思而不学则殆。”

译文:孔子说:“只读书却不认真思考,就会感到迷茫而无所适从,只空想却不读书,就会疑惑。”

疏通文意

子曰:“贤哉,回也!一箪食,一瓢饮,在陋巷,人不堪其忧,回也不改其乐。贤哉,回也!”

译文:孔子说:“多么高尚啊,颜回!一竹筐饭,一瓢水,住在简陋的小巷子里,别人都忍受不了那种穷苦,颜回却没有改变他自有的快乐。多么高尚啊,颜回!”

疏通文意

子曰:“知之者不如好之者,好之者不如乐之者。”

译文:孔子说:“懂得某种学问和事业的人不如喜爱它的人;喜爱它的人不如把研究这种学问和事业作为快乐的人。”

子曰:“饭疏食,饮水,曲肱而枕之,乐亦在其中矣。不义而富且贵,于我如浮云。”

译文:孔子说:“吃粗粮,喝冷水,弯着胳膊当枕头,乐趣就在这中间了。用不正当的手段得来的富贵,对于我来讲就像是天上的浮云一样。”

疏通文意

子曰:“三人行,必有我师焉。择其善者而从之,其不善者而改之。”

译文:孔子说:“几个人一起走路,其中必定有可以做我老师的人。选择他们的优点学习,如果也有他们的缺点就加以改正。”

子在川上曰:“逝者如斯夫,不舍昼夜。”(《子罕》)

译文:孔子在河边感叹道:“逝去的一切像流水一样消逝, 日夜不停。”

疏通文意

子曰:“三军可夺帅也,匹夫不可夺志也。”

译文:孔子说:“一国军队,可以改变其主帅,平民百姓的指向却是不能改变的。”

子夏曰:“博学而笃志,切问而近思,仁在其中矣。”

译文:子夏说:“广泛学习且能坚定自己的志向,恳切地发问求教,多思考当前的事,仁德就在其中了。”

段落解读

子曰:“学而时习之,不亦说乎?有朋自远方来,不亦乐乎?人不知而不愠,不亦君子乎?”(《学而》)

解析:从学习方法讲到个人修养,学以致用,体现学习的价值。

曾子曰:“吾日三省吾身:为人谋而不忠乎?与朋友交而不信乎?传不习乎?”(《学而》)

解析:主要强调随时都要反省自己,提高自身修养,巩固所学知识。

段落解读

子曰:“吾十有五而志于学,三十而立,四十而不惑,五十而知天命,六十而耳顺,七十而从心所欲,不逾矩。” (《为政》)

解析:讲个人修养,要循序渐进,进德修业。

子曰:“温故而知新,可以为师矣。” (《为政》)

解析:讲学习方法,强调学习的关键要思考,要“知新”。

段落解读

子曰:“学而不思则罔,思而不学则殆。” (《为政》)

解析:讲学习方法,阐述“学”和“思”的辩证关系,强调“学”与“思”必须结合起来。

子曰:“贤哉,回也!一箪食,一瓢饮,在陋巷,人不堪其忧,回也不改其乐。贤哉,回也!” (《雍也》)

解析:讲个人修养,强调修身要经受住困苦、贫困的考验。

段落解读

子曰:“知之者不如好之者,好之者不如乐之者。” (《雍也》)

解析:讲学习态度,讲兴趣对学习的重要性。

子曰:“饭疏食,饮水,曲肱而枕之,乐亦在其中矣。不义而富且贵,于我如浮云。” (《述而》)

解析:讲个人修养,讲在富贵与仁义之间如何抉择。

段落解读

子曰:“三人行,必有我师焉。择其善者而从之,其不善者而改之。” (《述而》)

解析:讲学习态度,无论何时何地,都要虚心向别人请教学习,同时要有端正的态度。

子在川上曰:“逝者如斯夫,不舍昼夜。” (《子罕》)

解析:讲对于时间流逝的感喟。

段落解读

子曰:“三军可夺帅也,匹夫不可夺志也。” (《子罕》)

解析:讲个人修养,强调坚守志向。

子夏曰:“博学而笃志,切问而近思,仁在其中矣。” (《子张》)解析:讲求仁的途径,强调提升个人修养的方法。

中心思想

本文是语录体散文,通过师徒对话或借题发挥,阐述了学习应该有谦虚好学的态度,贫贱不移、求学为乐的精神,温故知新、学思结合的学习方法,诚实守信、厚道仁义、坚守节操的思想品德。

合作探究

1.再读课文,思考文章讲了哪几个方面的内容?请分别找出相应的句子。

分别讲了学习态度、学习方法、品德修养三方面的内容。

①知之者不如好之者,好之者不如乐之者。

②三人行,必有我师焉。择其善者而从之,其不善者而改之。

学习态度

合作探究

①学而时习之,不亦说乎

②温故而知新,可以为师矣。

③学而不思则罔,思而不学则殆。

学习方法

合作探究

①人不知而不愠,不亦君子乎

②吾日三省吾身:为人谋而不忠乎 与朋友交而不信乎

③吾十有五而志于学,三十而立,四十而不惑

④人不堪其忧,回也不改其乐。

⑤不义而富且贵,于我如浮云。

⑥三军可夺帅也,匹夫不可夺志也。

⑦博学而笃志,切问而近思,仁在其中矣。

品德修养

合作探究

2.你认为孔子所讲的内容最打动你的是什么?为什么?

示例:

我认为“三军可夺帅也,匹夫不可夺志也”一句最打动我,因为这句话说出了即使是一个普通人,也应该有自己坚定的志向,并为之坚守下去。

合作探究

3.《论语》是两千多年前的典籍,我们今天学习它,有怎样的意义

首先,《论语》中包含着许多超越特定时代的内容,如本课所选的各章,有的谈学习态度和学习方法,有的提出个人修养的要求,在今天都是可以借鉴的,对我们的学习、成长有着重要的意义。

其次,《论语》在两千多年的中国历史上长期占据重要的位置,是中国文化的核心典籍之一。学习《论语》,有助于我们更好地理解本国的文化传统。

合作探究

1.不亦乐乎:原义是“不也是很快乐吗?现常表示达到极点。

《论语》十二章中的成语:

2.温故知新:温习学过的知识,可以得到新的理解与体。也指回忆过 去,认识现在。

3.三十而立:三十岁便能够独立做事情。指人开始走向成熟。

4.不舍昼夜:不分白天和黑夜,夜以继日。

5.逝者如斯:时光像河水一样流逝,日夜不停。

6.匹夫不可夺志:即使对一个普通人,也不能随意改变他的志向。形容意志坚定,不可动摇。

7.择善而从:采纳正确的意见或选择好的方法加以实行。

8.三人行,必有我师:几个人在一起走路,其中必定有能做我老师的人。形容谦虚好学。

课堂小结

本文通过师徒对话或借题发挥,阐述了学习应该有谦虚好学的态度,贫贱不移、求学为乐的精神,温故知新、学思结合的学习方法,诚实守信、厚道仁义、坚守节操的思想品德。

写作特点

(1)语言简洁,生动传神。每一则语录虽然寥寥数字,但是多次运用了反问、排比、比喻等修辞手法,频繁使用“乎”“矣”“也”等语气词,使表情达意富有感染力,甚至将说话人的神态都呈现在读者眼前。

(2)隽永含蓄,富有哲理。每一则语录都表达了深刻的思想内涵,包括学习态度、学习方法和修身做人等方面的内容,对我们有很大的指导作用。

同课章节目录

- 第一单元

- 1 春

- 2 济南的冬天

- 3*雨的四季

- 4 古代诗歌四首

- 写作 热爱生活,热爱写作

- 第二单元

- 5 秋天的怀念

- 6 散步

- 7*散文诗两首(金色花、荷叶母亲)

- 8 《世说新语》二则(咏雪、陈太丘与友期)

- 写作 学会记事

- 第三单元

- 9 从百草园到三味书屋

- 10*再塑生命的人

- 11《论语》十二章

- 写作 写人要抓住特点

- 名著导读 《朝花夕拾》:消除与经典的隔膜

- 课外古诗词诵读

- 第四单元

- 12 纪念白求恩

- 13 植树的牧羊人

- 14* 走一步,再走一步

- 15 诫子书

- 写作 思路要清晰

- 第五单元

- 16 猫

- 17*动物笑谈

- 18 狼

- 写作 如何突出中心

- 第六单元

- 19 皇帝的新装

- 20 天上的街市

- 21*女娲造人

- 22 寓言四则

- 写作 发挥联想和想象

- 名著导读 《西游记》:精读和跳读

- 课外古诗词

- 个别地区使用课题

- 11*窃读记

- 18 鸟

- 22 诗二首