高中生物总复习讲解课件:专题8 分离定律和自由组合定律(共41张PPT)

文档属性

| 名称 | 高中生物总复习讲解课件:专题8 分离定律和自由组合定律(共41张PPT) |  | |

| 格式 | pptx | ||

| 文件大小 | 1.5MB | ||

| 资源类型 | 试卷 | ||

| 版本资源 | 通用版 | ||

| 科目 | 生物学 | ||

| 更新时间 | 2024-09-23 09:23:56 | ||

图片预览

文档简介

(共41张PPT)

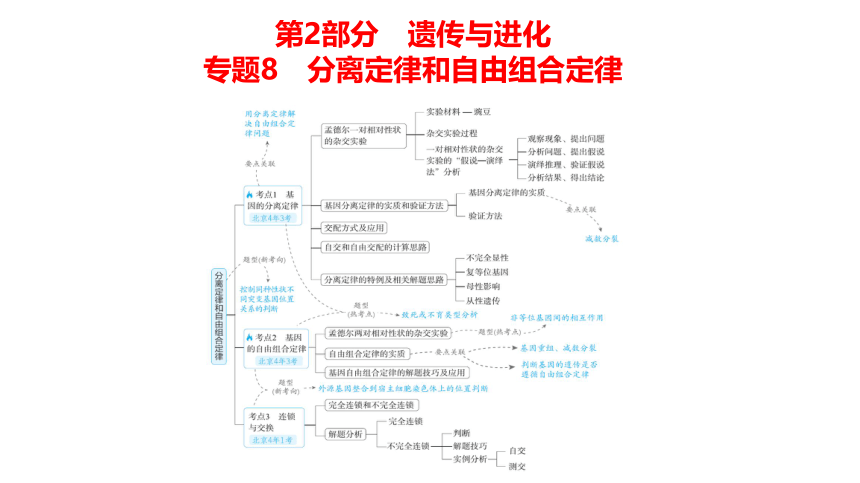

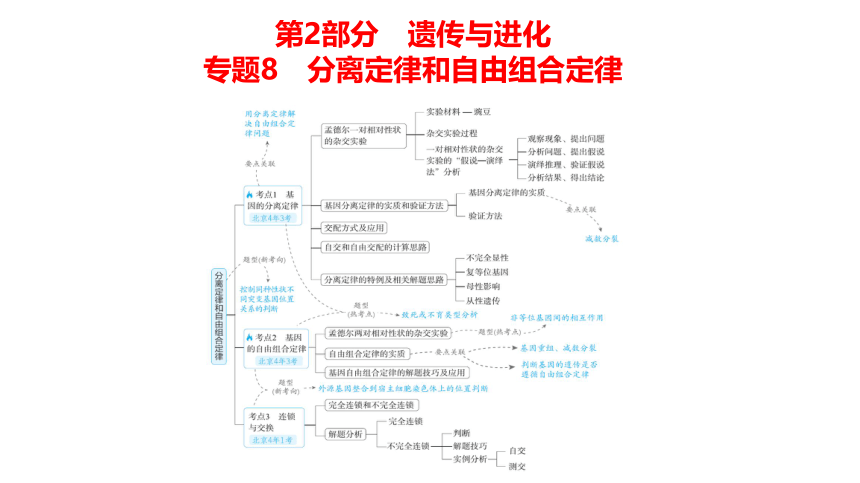

第2部分 遗传与进化

专题8 分离定律和自由组合定律

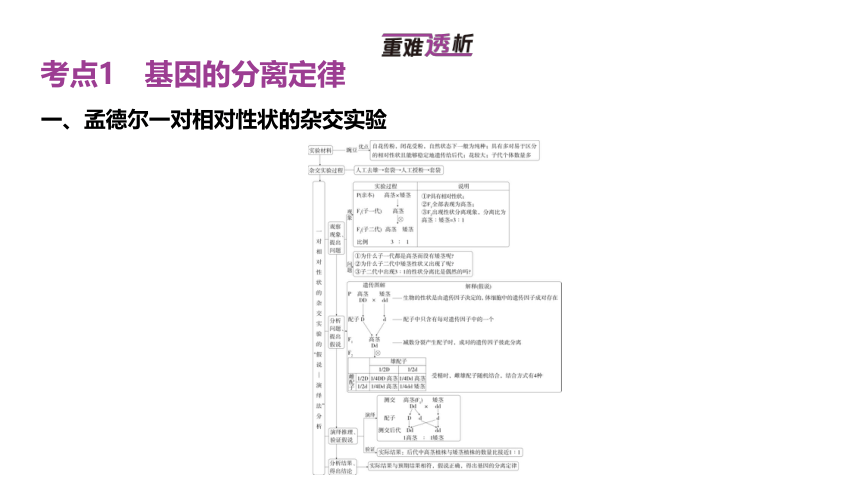

考点1 基因的分离定律

一、孟德尔一对相对性状的杂交实验

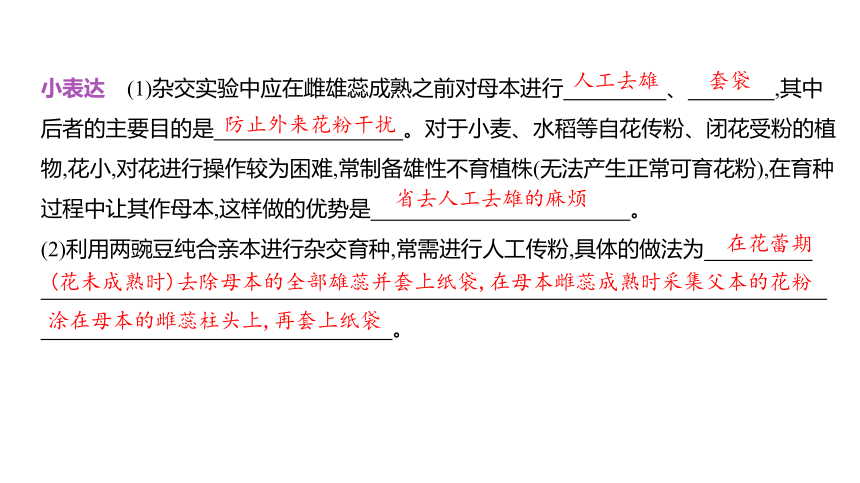

小表达 (1)杂交实验中应在雌雄蕊成熟之前对母本进行 、 ,其中

后者的主要目的是 。对于小麦、水稻等自花传粉、闭花受粉的植

物,花小,对花进行操作较为困难,常制备雄性不育植株(无法产生正常可育花粉),在育种

过程中让其作母本,这样做的优势是 。

(2)利用两豌豆纯合亲本进行杂交育种,常需进行人工传粉,具体的做法为

。

在花蕾期(花未成熟时)去除母本的全部雄蕊并套上纸袋,在母本雌蕊成熟时采集父本的花粉涂在母本的雌蕊柱头上,再套上纸袋

人工去雄

套袋

防止外来花粉干扰

省去人工去雄的麻烦

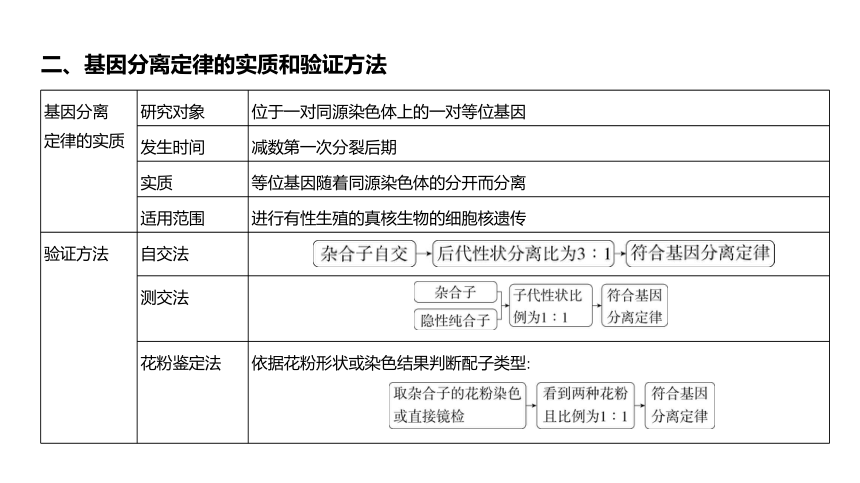

二、基因分离定律的实质和验证方法

基因分离 定律的实质 研究对象 位于一对同源染色体上的一对等位基因

发生时间 减数第一次分裂后期

实质 等位基因随着同源染色体的分开而分离

适用范围 进行有性生殖的真核生物的细胞核遗传

验证方法 自交法

测交法

花粉鉴定法 依据花粉形状或染色结果判断配子类型:

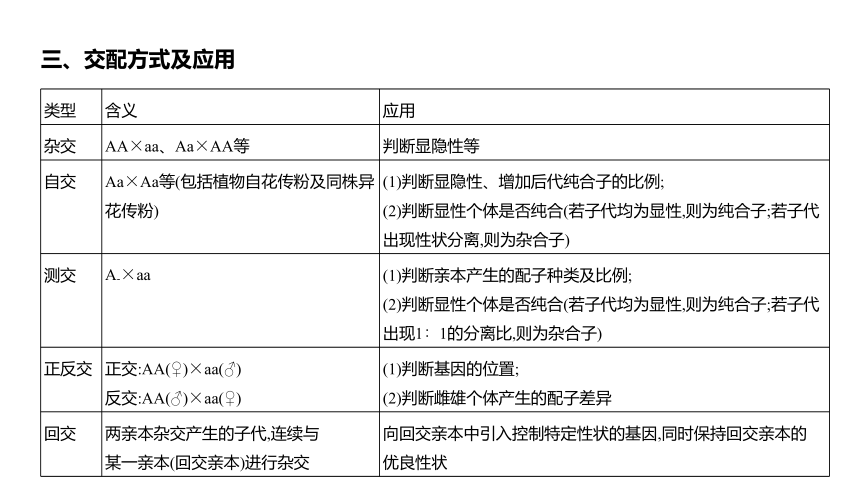

三、交配方式及应用

类型 含义 应用

杂交 AA×aa、Aa×AA等 判断显隐性等

自交 Aa×Aa等(包括植物自花传粉及同株异花传粉) (1)判断显隐性、增加后代纯合子的比例;

(2)判断显性个体是否纯合(若子代均为显性,则为纯合子;若子代出现性状分离,则为杂合子)

测交 A-×aa (1)判断亲本产生的配子种类及比例;

(2)判断显性个体是否纯合(若子代均为显性,则为纯合子;若子代

出现1∶1的分离比,则为杂合子)

正反交 正交:AA(♀)×aa(♂) 反交:AA(♂)×aa(♀) (1)判断基因的位置;

(2)判断雌雄个体产生的配子差异

回交 两亲本杂交产生的子代,连续与

某一亲本(回交亲本)进行杂交 向回交亲本中引入控制特定性状的基因,同时保持回交亲本的

优良性状

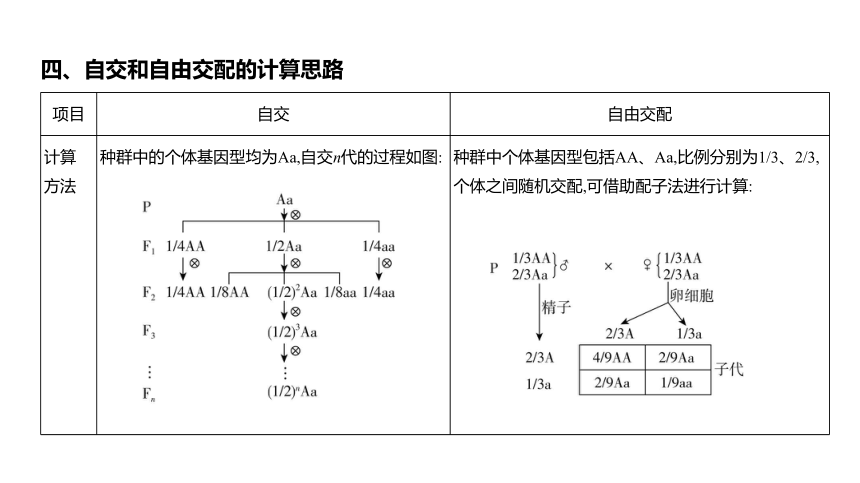

小表达 (2020全国Ⅰ,5改编)已知果蝇的长翅和截翅由一对等位基因控制。多只长翅

果蝇进行单对交配(每个瓶中有1只雌果蝇和1只雄果蝇),子代果蝇中长翅∶截翅=3∶

1。据此现象可判断出

。

长翅为显性、亲本雌蝇一定为杂合子、该性状的遗传遵循基因的分离定律

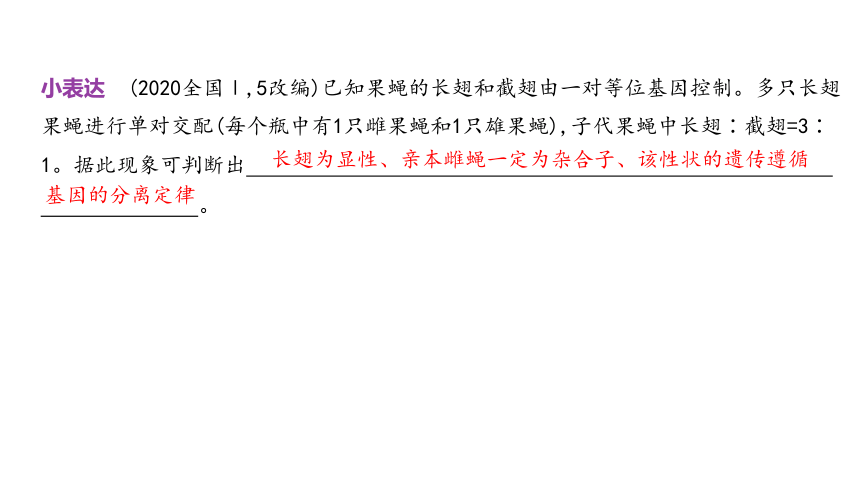

四、自交和自由交配的计算思路

项目 自交 自由交配

计算 方法 种群中的个体基因型均为Aa,自交n代的过程如图: 种群中个体基因型包括AA、Aa,比例分别为1/3、2/3,个体之间随机交配,可借助配子法进行计算:

项目 自交 自由交配

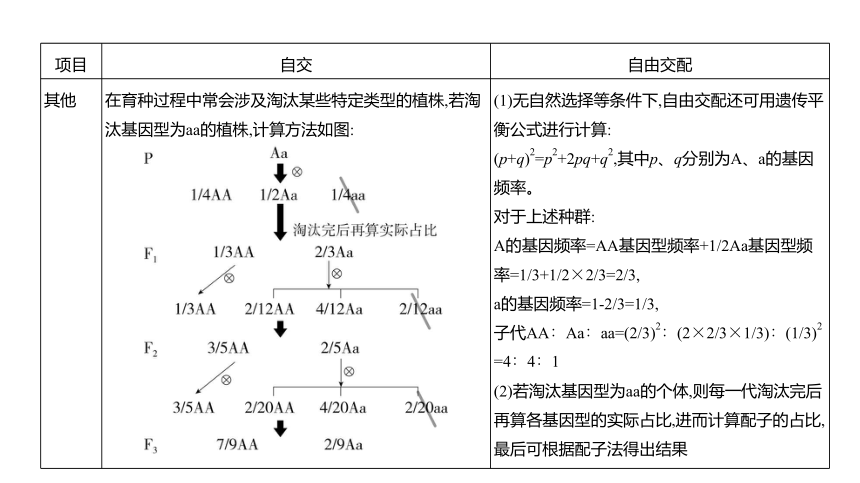

其他 在育种过程中常会涉及淘汰某些特定类型的植株,若淘汰基因型为aa的植株,计算方法如图: (1)无自然选择等条件下,自由交配还可用遗传平衡公式进行计算:

(p+q)2=p2+2pq+q2,其中p、q分别为A、a的基因频率。

对于上述种群:

A的基因频率=AA基因型频率+1/2Aa基因型频率=1/3+1/2×2/3=2/3,

a的基因频率=1-2/3=1/3,

子代AA∶Aa∶aa=(2/3)2∶(2×2/3×1/3)∶(1/3)2=4∶4∶1

(2)若淘汰基因型为aa的个体,则每一代淘汰完后再算各基因型的实际占比,进而计算配子的占比,最后可根据配子法得出结果

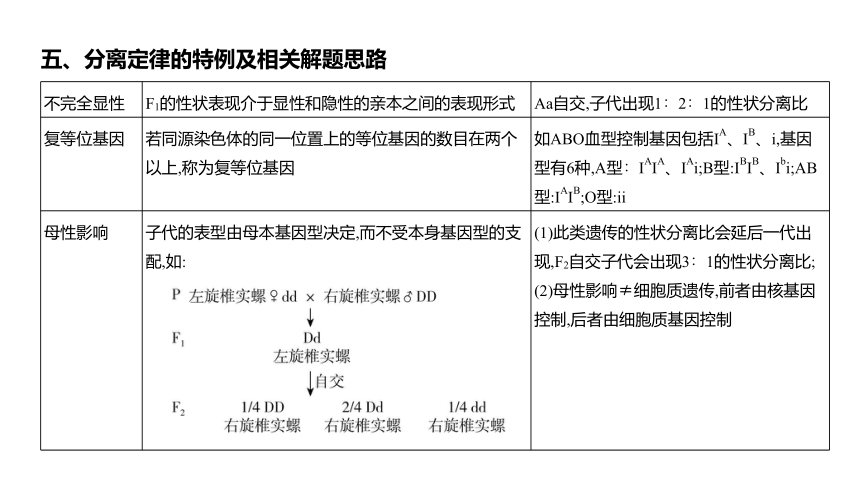

五、分离定律的特例及相关解题思路

不完全显性 F1的性状表现介于显性和隐性的亲本之间的表现形式 Aa自交,子代出现1∶2∶1的性状分离比

复等位基因 若同源染色体的同一位置上的等位基因的数目在两个以上,称为复等位基因 如ABO血型控制基因包括IA、IB、i,基因型有6种,A型∶IAIA、IAi;B型:IBIB、Ibi;AB型:IAIB;O型:ii

母性影响 子代的表型由母本基因型决定,而不受本身基因型的支配,如: (1)此类遗传的性状分离比会延后一代出现,F2自交子代会出现3∶1的性状分离比;

(2)母性影响≠细胞质遗传,前者由核基因控制,后者由细胞质基因控制

从性遗传 常染色体上的基因控制的性状,在表型上与性别存在相关性。如绵羊的有角和无角遗传,公绵羊HH和Hh表现为有角,hh表现为无角;母绵羊HH表现为有角,Hh和hh表现为无角 受个体中激素水平等的影响

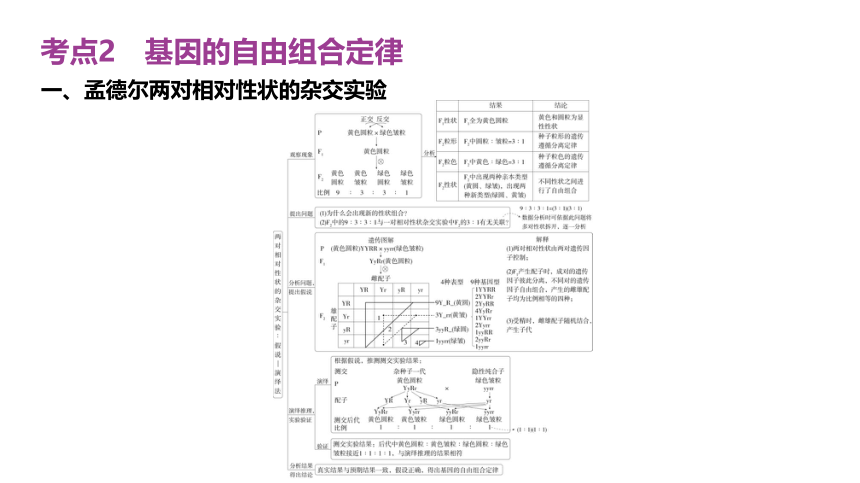

考点2 基因的自由组合定律

一、孟德尔两对相对性状的杂交实验

易混易错 重组型性状是指F2中与亲本(P)表现不同的性状,上述杂交实验中的黄色皱

粒、绿色圆粒即为重组型性状。

二、自由组合定律的实质

小表达 aaBb和Aabb杂交后代的表型比例为1∶1∶1∶1,能否验证自由组合定律 为

什么

。

不能验证。验证自由组合定律,即验证非同源染色体上的非等位基因自由组合,即双杂合子(如AaBb)可产生4种比例相等的配子,aaBb和Aabb都可产生两种比例相等的配子,只可验证分离定律

易混易错 基因的自由组合定律仅适用于真核生物有性生殖过程中细胞核内非同源

染色体上的非等位基因的遗传。

三、基因自由组合定律的解题技巧及应用

解 题 技 巧 “拆分法”求解自由组合定律问题

“逆向组合

法”推断亲本基因型 推测亲本基因型时,可将自由组合定律的性状分离比拆分成分离定律的分离比分别分析,再进行逆向组合,如:

(1)9∶3∶3∶1 (3∶1)(3∶1) (Aa×Aa)(Bb×Bb) AaBb×AaBb;

(2)1∶1∶1∶1 (1∶1)(1∶1) (Aa×aa)(Bb×bb) AaBb×aabb或Aabb×aaBb;

(3)3∶3∶1∶1 (3∶1)(1∶1) (Aa×Aa)(Bb×bb)或(Aa×aa)(Bb×Bb) AaBb×Aabb或AaBb×aaBb

解 题 技 巧 n对等位基因独立遗传的遗传规律(有

n对相对性状的纯合亲本杂交) 亲本相对性状的对数 F1配子 F2表型 F2基因型 种类 比例 种类 比例 种类 比例

1 2 1∶1 2 3∶1 3 1∶2∶1

2 22 (1∶1)2 22 (3∶1)2 32 (1∶2∶1)2

n 2n (1∶1)n 2n (3∶1)n 3n (1∶2∶1)n

应用 为遗传病的检测和预防提供理论依据 指导杂交育种,如: 考点3 连锁与交换

一、完全连锁和不完全连锁

项目 完全连锁 不完全连锁

现象

项目 完全连锁 不完全连锁

解释 B、V位于一条染色体上,b、v位于另一条染色体上,且BbVv(♂)个体减数分裂过程中不发生同源染色体非姐妹染色单体之间的交换 B、V位于一条染色体上,b、v位于另一条染色体上,且BbVv(♂)个体减数分裂过程中发生了同源染色体非姐妹染色单体之间的交换

应用 (1)判断基因的位置关系:在不发生交换时产生的配子为亲本型配子,解题过程中一旦确定亲本型配子的基因 型,则可确定基因的位置关系,如BV、bv为亲本型配子,则可确定双杂合子中B和V基因位于同一条染色体上; (2)判断亲本减数分裂过程中交换的概率; (3)依据两对等位基因之间(或一对等位基因与特定DNA片段之间)的连锁关系,对子代染色体的来源进行分析,指导育种 二、解题分析

完全连锁 (1)若BbVv自交子代性状分离比为3∶1,则B、V位于同一条染色体上,b、v位于另一条染色体上,且未发生互换;

(2)若BbVv自交子代性状分离比为1∶2∶1,则B、v位于同一条染色体上,b、V位于另一条染色体上,且未发生互换

不 完 全 连 锁 判 断 当BbVv自交子代性状出现4种类型,但比例不满足9∶3∶3∶1及其变形时或当BbVv测交子代性状出现4种类型,但比例不满足1∶1∶1∶1及其变形时

解 题 技 巧 (1)重组型配子的比例小于非重组(亲本)型配子的比例;

(2)配子概率:BV=bv、Bv=bV;

(3)自交:根据bbvv的比例(设为x)先计算出bv配子的概率( ),再根据各配子间的数量关系来计算各配子占比;注:当父、母本在减数分裂中均发生互换时,如无特别说明,雌雄配子种类和比例相同。

(4)测交:测交亲本之一为bbvv,配子为bv,故根据子代表型可推出另一亲本产生配子的基因型及比例

不 完 全 连 锁 实 例 分 析 自交 测交

利用基因型为BbVv的个体自交,后代基因型及比例为BbVv∶Bbvv∶bbVv∶bbvv=19∶8∶8∶1,求重组率。 基因型为BbVv的个体作母本,与基因型为bbvv的父本进行杂交,后代基因型及比例为BbVv∶Bbvv∶bbVv∶bbvv=1∶2∶2∶1,求重组率。

易混易错 基因的自由组合定律中重组型配子的出现是由于亲本减数分裂Ⅰ后期发

生非同源染色体的自由组合,而不完全连锁中重组型配子的出现是由于亲本减数分裂

Ⅰ前期发生了同源染色体非姐妹染色单体之间的交换。

小表达 用基因型为AAmm的纯合子P与基因型为aaMM的甲品系杂交得F1,F1自交得

F2。F2中aamm所占比例极少(远小于1/16),原因是

。

基因A/a与M/m位于一对同源染色体上,F1在减数分裂过程中同源染色体的非姐妹染色单体发生了交换

题型1 致死或不育类型分析(热考点)

1.致死或不育类型分析

基因纯合致死 配子致死/不育 类型 显性纯合致死 隐性纯合致死 某基因导致雄配子 全部致死/不育 某基因导致雄配子

部分致死/不育

实例 AA个体不能存活: aa个体不能存活: 含A的雄配子不育: 含A的雄配子50%可育、50%不育

子代:Aa∶aa=2∶1,即 显∶隐=2∶1 子代:AA∶Aa=2∶1,即全为显性 雌配子正常,雄配子只有a。子代:Aa∶aa=1∶1,即显∶隐=1∶1 雌配子正常,雄配子为50%A∶a=1A∶2a。子代:AA∶Aa∶aa=1∶3∶2,即显∶隐=2∶1

(2020江苏,7,2分)

2.自由组合定律中的“致死问题”

(1)致死类问题解题思路

第一步:先将其拆分成分离定律单独分析。

第二步:将单独分析结果综合在一起。

(2)致死类型归类分析(以AaBb个体为例,两对基因为非同源染色体上的非等位基因)

类型 交配方式 后代基因型及比例

AA和BB致死 自交 (Aa∶aa)(Bb∶bb)=(2∶1)(2∶1)→AaBb∶Aabb∶aaBb∶aabb=4∶2∶2∶1

测交 (Aa∶aa)(Bb∶bb)=(1∶1)(1∶1)→AaBb∶Aabb∶aaBb∶aabb=1∶1∶1∶1

类型 交配方式 后代基因型及比例

AA或BB致死 (以AA致死为例) 自交 (Aa∶aa)(B_∶bb)=(2∶1)(3∶1)→AaB_∶aaB_∶Aabb∶aabb=6∶3∶2∶1

测交 (Aa∶aa)(Bb∶bb)=(1∶1)(1∶1)→AaBb∶Aabb∶aaBb∶aabb=1∶1∶1∶1

aa或bb致死 (以aa致死为例) 自交 (A_)(B_∶bb)=1×(3∶1)→A_B_∶A_bb=3∶1

aabb致死 自交 A_B_∶A_bb∶aaB_=9∶3∶3

(2020北京,21,12分)(2023全国乙,6,6分)(2022全国甲,6,6分)

典例 (2023全国乙,6,6分)某种植物的宽叶/窄叶由等位基因A/a控制,A基因控制宽叶

性状;高茎/矮茎由等位基因B/b控制,B基因控制高茎性状。这2对等位基因独立遗传。

为研究该种植物的基因致死情况,某研究小组进行了两个实验,实验①:宽叶矮茎植株

自交,子代中宽叶矮茎∶窄叶矮茎=2∶1;实验②:窄叶高茎植株自交,子代中窄叶高

茎∶窄叶矮茎=2∶1。下列分析及推理中错误的是 ( )

A.从实验①可判断A基因纯合致死,从实验②可判断B基因纯合致死

B.实验①中亲本的基因型为Aabb,子代中宽叶矮茎的基因型也为Aabb

C.若发现该种植物中的某个植株表现为宽叶高茎,则其基因型为AaBb

D.将宽叶高茎植株进行自交,所获得子代植株中纯合子所占比例为1/4

D

解析 实验①中,宽叶植株自交,子代出现性状分离,说明亲本宽叶植株基因型为Aa,

Aa自交,子代表型比例为宽叶∶窄叶=2∶1,可推知AA致死,同理,通过实验②可推知

BB致死,A正确;由A项分析可知,实验①的亲本基因型为Aabb,由于A基因纯合致死,其

自交所得子代为(Aa∶aa)(bb),因此子代中宽叶矮茎的基因型为Aabb,B正确;由于AA和

BB致死,因此宽叶高茎个体的基因型为AaBb,C正确;宽叶高茎(AaBb)植株自交,由于

AA和BB致死,子代为(Aa∶aa)(Bb∶bb)=(2∶1)(2∶1),纯合子(aabb)的比例为1/3×1/3=

1/9,D错误。

题型2 非等位基因间的相互作用(热考点)

当位于非同源染色体上的非等位基因影响同一性状时,可产生基因间的相互作

用。当双杂合亲本自交时,产生后代的表型比例符合9∶3∶3∶1及其变式,如表。

类型 原理 9∶3∶3∶1及其变式

基因互作 两对非等位基因的产物相互作用,出现新的表型。如鸡冠形状

的遗传

类型 原理 9∶3∶3∶1及其变式

基因互补 两对非等位显性基因同时存在时表现一种性状,其中任一基因发生隐性突变时都会导致同一突变型性状出现。 如三叶草叶片内的氰化物是经如图所示生化途径产生的

抑制作用 某些基因不能独立地表现任何可见的表型效应,但可以完全抑制其他非等位基因的作用。如家蚕的茧有黄茧和白茧,当基因I存在时,抑制了黄茧基因Y的作用,只有基因I不存在时,基因Y的作用才能表现,如图所示

类型 原理 9∶3∶3∶1及其变式

隐性上位 上位效应是非等位基因间的掩盖作用,其可以由一对隐性基因所引起。如某花的色素合成过程中隐性纯合基因aa掩盖了显性基因B的作用:

显性上位 在上位效应中,某显性基因掩盖了另一对非等位显性基因的表现,如某花的色素合成过程中显性基因P掩盖了显性基因R的作用,如图:

类型 原理 9∶3∶3∶1及其变式

叠加效应 两对等位基因决定同一性状的表达,而且具有叠加效应。如荠菜的硕果形状有三角形和卵形两种:

积加作用 两对(或两对以上)基因互作时,显性基因对数累积越多,性状表现越明显的现象。如南瓜果形的遗传

(2022北京,18,11分)(2023河北,23,13分)(2023全国乙,32,10分)(2023新课标,5,6分)

典例 (2023全国乙,32,10分)某种观赏植物的花色有红色和白色两种。花色主要是由

花瓣中所含色素种类决定的,红色色素是由白色底物经两步连续的酶促反应形成的,

第1步由酶1催化,第2步由酶2催化。其中酶1的合成由A基因控制,酶2的合成由B基因

控制。现有甲、乙两个不同的白花纯合子,某研究小组分别取甲、乙的花瓣在缓冲液

中研磨,得到了甲、乙花瓣的细胞研磨液,并用这些研磨液进行不同的实验。

实验一:探究白花性状是由A或B基因单独突变还是共同突变引起的

①取甲、乙的细胞研磨液在室温下静置后发现均无颜色变化。

②在室温下将两种细胞研磨液充分混合,混合液变成红色。

③将两种细胞研磨液先加热煮沸,冷却后再混合,混合液颜色无变化。

实验二:确定甲和乙植株的基因型

将甲的细胞研磨液煮沸,冷却后与乙的细胞研磨液混合,发现混合液变成了红色。

回答下列问题。

(1)酶在细胞代谢中发挥重要作用,与无机催化剂相比,酶所具有的特性是

(答出3点即可);煮沸会使细胞研磨液中的酶失去催化作用,

其原因是高温破坏了酶的 。

(2)实验一②中,两种细胞研磨液混合后变成了红色,推测可能的原因是

。

(3)根据实验二的结果可以推断甲的基因型是 ,乙的基因型是 ;若只将乙的

细胞研磨液煮沸,冷却后与甲的细胞研磨液混合,则混合液呈现的颜色是 。

高效性、专一性、作用条件较温和

空间结构

甲和乙的白花性状是由A或B基因单独突变引起的,且二者的突变基因不同

AAbb

aaBB

白色

解析 (1)酶具有高效性、专一性和作用条件较温和的特性。过酸、过碱或温度过

高都会破坏酶的空间结构,使酶永久失活。(2)由题干可推知红色色素的形成途径:

白色底物 X 红色色素(X指第1步反应的生成物)。由实验一知,甲、乙

两种细胞研磨液在室温下静置后均无颜色变化,但将其充分混合后变成红色,推测

甲、乙细胞中可分别合成酶1(可催化形成X)、酶2(或酶2、酶1),当两种细胞研磨液混

合后,X可经酶2催化形成红色色素,白色底物可经酶1和酶2的催化形成红色色素,甲和

乙是由A或B基因单独突变引起的,且二者的突变基因不同。(3)甲、乙为两种不同的

白花纯合子,将甲的细胞研磨液煮沸(相关酶变性失活),冷却后与乙的细胞研磨液混合,

混合液变成了红色,说明甲细胞中含有第1步反应的生成物,乙细胞中含第2步反应的

酶,故可推知甲的基因型为AAbb,乙的基因型为aaBB。只将乙的细胞研磨液煮沸,催化

第2步反应的酶2失去了催化作用,故混合液呈现白色。

题型3 控制同种性状不同突变基因位置关系的判断(新考向)

在大多数情况下,基因与性状并不是简单的一一对应的关系。一个性状可以受到

多个基因的影响。基因型为AABB的野生型植株中出现了白花隐性突变体,该突变体

可能为AAbb、a1a1BB、a2a2BB……,故两突变基因的位置关系可能如下:

位置关系 野生型 白花1 白花2 F1(白花1×白花2) F1自交

两突变基因 为等位基因 白花 均为白花

位置关系 野生型 白花1 白花2 F1(白花1×白花2) F1自交

两突变基 因为非等 位基因 两突变基 因位于同 源染色体上 野生型 野生型∶白

花=1∶1

两突变基因 位于非同 源染色体上 野生型 野生型∶白

花=9∶7

根据表可知,两突变体杂交,若后代均为突变型,则两突变基因为等位基因。若后

代均为野生型,则两突变基因为非等位基因,然后根据F1自交后代的表型判断两突变基

因的位置关系。(2022山东,6,2分)

典例 (2022山东,6,2分)野生型拟南芥的叶片是光滑形边缘,研究影响其叶片形状的基

因时,发现了6个不同的隐性突变,每个隐性突变只涉及1个基因。这些突变都能使拟

南芥的叶片表现为锯齿状边缘。利用上述突变培育成6个不同纯合突变体①~⑥,每个

突变体只有1种隐性突变。不考虑其他突变,根据表中的杂交实验结果,下列推断错误

的是 ( )

A.②和③杂交,子代叶片边缘为光滑形

B.③和④杂交,子代叶片边缘为锯齿状

C.②和⑤杂交,子代叶片边缘为光滑形

D.④和⑥杂交,子代叶片边缘为光滑形

杂交组合 子代叶片边缘

①×② 光滑形

①×③ 锯齿状

①×④ 锯齿状

①×⑤ 光滑形

②×⑥ 锯齿状

C

解析 两突变体杂交,若子代为光滑形(野生型),则两突变基因为非等位基因;若子代

为锯齿状,则两突变基因为等位基因。因本题不涉及非等位基因位置关系的判断,故

假设所有基因都位于一对同源染色体上,则基因位置关系如图:

,C错误。

题型4 外源基因整合到宿主细胞染色体上的位置判断(新考向)

类型 个体基因型(相当于) 自交子代表型

插入一个外源基因A Aa 性状分离比为3∶1

插入两个外源 基因A 插入一条染色体上 Aa 性状分离比为3∶1

插入一对同源染色体上 AA 100%为A基因性状

插入两对同源染色体上 A1a1A2a2 性状分离比为15∶1

类型 个体基因型(相当于) 自交子代表型

插入 n个 外源 基因A 插入一条染色体上 Aa 性状分离比为3∶1

插入一对同源染色体上 AA 100%为A基因性状

插入两对 同源染色 体上 插入其中两条非同源染色体上 A1a1A2a2 性状分离比为15∶1

插入其中三条染色体上 A1A1A2a2 100%为A基因性状

插入其中四条染色体上 A1A1A2A2 100%为A基因性状

插入m(只要其中一对同源染色体上均含有A基因 AA 100%为A基因性状

插入n对同源染色体上 每对同源染色体只有其中一条有A基因 A1a1A2a2……Anan 隐性纯合个体占比为1/4n,性状分离比为(4n-1)∶1

(2021北京,20,12分)(2021山东,22,16分)

典例 (2023西城一模,5)现有四个转Bt基因的抗虫棉纯合品系(基因型为BtBt),为研究

Bt基因之间的位置关系,进行了杂交实验,结果如下表。下列推测错误的是 ( )

杂交组合 F1 F2(F1自交后代)

甲×乙 全部为抗虫植株 抗虫301株,不抗虫20株

乙×丙 全部为抗虫植株 抗虫551株,不抗虫15株

乙×丁 全部为抗虫植株 抗虫407株,不抗虫0株

D

A.甲与乙的Bt基因位于非同源染色体上

B.乙与丁的Bt基因可能位于同源染色体的相同位置

C.乙、丙和丁的Bt基因位于同源染色体上

D.甲与乙杂交组合的F2中约1/4植株自交后代不发生性状分离

解析 甲、乙、丙均为抗虫棉,且均为纯合子。甲与乙杂交,F2出现15∶1的性状分

离比,说明甲、乙的Bt基因插入非同源染色体上,其遗传遵循基因的自由组合定律,设F1

的基因型为BtbtBtbt,自交所得的F2中仅有BtbtBtbt、Btbtbtbt、btbtBtbt自交后代会发

生性状分离,在F2中占8/16=1/2,则不发生性状分离的植株比例也占1/2,A正确,D错误;乙

与丙杂交,F2出现不抗虫植株,结合F2性状分离比并非9∶3∶3∶1的变形,说明控制乙、

丙的Bt基因为同源染色体上的非等位基因,乙和丁杂交,无论F1、F2均表现为抗虫,说明

乙和丁的Bt基因位于同源染色体的相同位点上,B、C正确。

第2部分 遗传与进化

专题8 分离定律和自由组合定律

考点1 基因的分离定律

一、孟德尔一对相对性状的杂交实验

小表达 (1)杂交实验中应在雌雄蕊成熟之前对母本进行 、 ,其中

后者的主要目的是 。对于小麦、水稻等自花传粉、闭花受粉的植

物,花小,对花进行操作较为困难,常制备雄性不育植株(无法产生正常可育花粉),在育种

过程中让其作母本,这样做的优势是 。

(2)利用两豌豆纯合亲本进行杂交育种,常需进行人工传粉,具体的做法为

。

在花蕾期(花未成熟时)去除母本的全部雄蕊并套上纸袋,在母本雌蕊成熟时采集父本的花粉涂在母本的雌蕊柱头上,再套上纸袋

人工去雄

套袋

防止外来花粉干扰

省去人工去雄的麻烦

二、基因分离定律的实质和验证方法

基因分离 定律的实质 研究对象 位于一对同源染色体上的一对等位基因

发生时间 减数第一次分裂后期

实质 等位基因随着同源染色体的分开而分离

适用范围 进行有性生殖的真核生物的细胞核遗传

验证方法 自交法

测交法

花粉鉴定法 依据花粉形状或染色结果判断配子类型:

三、交配方式及应用

类型 含义 应用

杂交 AA×aa、Aa×AA等 判断显隐性等

自交 Aa×Aa等(包括植物自花传粉及同株异花传粉) (1)判断显隐性、增加后代纯合子的比例;

(2)判断显性个体是否纯合(若子代均为显性,则为纯合子;若子代出现性状分离,则为杂合子)

测交 A-×aa (1)判断亲本产生的配子种类及比例;

(2)判断显性个体是否纯合(若子代均为显性,则为纯合子;若子代

出现1∶1的分离比,则为杂合子)

正反交 正交:AA(♀)×aa(♂) 反交:AA(♂)×aa(♀) (1)判断基因的位置;

(2)判断雌雄个体产生的配子差异

回交 两亲本杂交产生的子代,连续与

某一亲本(回交亲本)进行杂交 向回交亲本中引入控制特定性状的基因,同时保持回交亲本的

优良性状

小表达 (2020全国Ⅰ,5改编)已知果蝇的长翅和截翅由一对等位基因控制。多只长翅

果蝇进行单对交配(每个瓶中有1只雌果蝇和1只雄果蝇),子代果蝇中长翅∶截翅=3∶

1。据此现象可判断出

。

长翅为显性、亲本雌蝇一定为杂合子、该性状的遗传遵循基因的分离定律

四、自交和自由交配的计算思路

项目 自交 自由交配

计算 方法 种群中的个体基因型均为Aa,自交n代的过程如图: 种群中个体基因型包括AA、Aa,比例分别为1/3、2/3,个体之间随机交配,可借助配子法进行计算:

项目 自交 自由交配

其他 在育种过程中常会涉及淘汰某些特定类型的植株,若淘汰基因型为aa的植株,计算方法如图: (1)无自然选择等条件下,自由交配还可用遗传平衡公式进行计算:

(p+q)2=p2+2pq+q2,其中p、q分别为A、a的基因频率。

对于上述种群:

A的基因频率=AA基因型频率+1/2Aa基因型频率=1/3+1/2×2/3=2/3,

a的基因频率=1-2/3=1/3,

子代AA∶Aa∶aa=(2/3)2∶(2×2/3×1/3)∶(1/3)2=4∶4∶1

(2)若淘汰基因型为aa的个体,则每一代淘汰完后再算各基因型的实际占比,进而计算配子的占比,最后可根据配子法得出结果

五、分离定律的特例及相关解题思路

不完全显性 F1的性状表现介于显性和隐性的亲本之间的表现形式 Aa自交,子代出现1∶2∶1的性状分离比

复等位基因 若同源染色体的同一位置上的等位基因的数目在两个以上,称为复等位基因 如ABO血型控制基因包括IA、IB、i,基因型有6种,A型∶IAIA、IAi;B型:IBIB、Ibi;AB型:IAIB;O型:ii

母性影响 子代的表型由母本基因型决定,而不受本身基因型的支配,如: (1)此类遗传的性状分离比会延后一代出现,F2自交子代会出现3∶1的性状分离比;

(2)母性影响≠细胞质遗传,前者由核基因控制,后者由细胞质基因控制

从性遗传 常染色体上的基因控制的性状,在表型上与性别存在相关性。如绵羊的有角和无角遗传,公绵羊HH和Hh表现为有角,hh表现为无角;母绵羊HH表现为有角,Hh和hh表现为无角 受个体中激素水平等的影响

考点2 基因的自由组合定律

一、孟德尔两对相对性状的杂交实验

易混易错 重组型性状是指F2中与亲本(P)表现不同的性状,上述杂交实验中的黄色皱

粒、绿色圆粒即为重组型性状。

二、自由组合定律的实质

小表达 aaBb和Aabb杂交后代的表型比例为1∶1∶1∶1,能否验证自由组合定律 为

什么

。

不能验证。验证自由组合定律,即验证非同源染色体上的非等位基因自由组合,即双杂合子(如AaBb)可产生4种比例相等的配子,aaBb和Aabb都可产生两种比例相等的配子,只可验证分离定律

易混易错 基因的自由组合定律仅适用于真核生物有性生殖过程中细胞核内非同源

染色体上的非等位基因的遗传。

三、基因自由组合定律的解题技巧及应用

解 题 技 巧 “拆分法”求解自由组合定律问题

“逆向组合

法”推断亲本基因型 推测亲本基因型时,可将自由组合定律的性状分离比拆分成分离定律的分离比分别分析,再进行逆向组合,如:

(1)9∶3∶3∶1 (3∶1)(3∶1) (Aa×Aa)(Bb×Bb) AaBb×AaBb;

(2)1∶1∶1∶1 (1∶1)(1∶1) (Aa×aa)(Bb×bb) AaBb×aabb或Aabb×aaBb;

(3)3∶3∶1∶1 (3∶1)(1∶1) (Aa×Aa)(Bb×bb)或(Aa×aa)(Bb×Bb) AaBb×Aabb或AaBb×aaBb

解 题 技 巧 n对等位基因独立遗传的遗传规律(有

n对相对性状的纯合亲本杂交) 亲本相对性状的对数 F1配子 F2表型 F2基因型 种类 比例 种类 比例 种类 比例

1 2 1∶1 2 3∶1 3 1∶2∶1

2 22 (1∶1)2 22 (3∶1)2 32 (1∶2∶1)2

n 2n (1∶1)n 2n (3∶1)n 3n (1∶2∶1)n

应用 为遗传病的检测和预防提供理论依据 指导杂交育种,如: 考点3 连锁与交换

一、完全连锁和不完全连锁

项目 完全连锁 不完全连锁

现象

项目 完全连锁 不完全连锁

解释 B、V位于一条染色体上,b、v位于另一条染色体上,且BbVv(♂)个体减数分裂过程中不发生同源染色体非姐妹染色单体之间的交换 B、V位于一条染色体上,b、v位于另一条染色体上,且BbVv(♂)个体减数分裂过程中发生了同源染色体非姐妹染色单体之间的交换

应用 (1)判断基因的位置关系:在不发生交换时产生的配子为亲本型配子,解题过程中一旦确定亲本型配子的基因 型,则可确定基因的位置关系,如BV、bv为亲本型配子,则可确定双杂合子中B和V基因位于同一条染色体上; (2)判断亲本减数分裂过程中交换的概率; (3)依据两对等位基因之间(或一对等位基因与特定DNA片段之间)的连锁关系,对子代染色体的来源进行分析,指导育种 二、解题分析

完全连锁 (1)若BbVv自交子代性状分离比为3∶1,则B、V位于同一条染色体上,b、v位于另一条染色体上,且未发生互换;

(2)若BbVv自交子代性状分离比为1∶2∶1,则B、v位于同一条染色体上,b、V位于另一条染色体上,且未发生互换

不 完 全 连 锁 判 断 当BbVv自交子代性状出现4种类型,但比例不满足9∶3∶3∶1及其变形时或当BbVv测交子代性状出现4种类型,但比例不满足1∶1∶1∶1及其变形时

解 题 技 巧 (1)重组型配子的比例小于非重组(亲本)型配子的比例;

(2)配子概率:BV=bv、Bv=bV;

(3)自交:根据bbvv的比例(设为x)先计算出bv配子的概率( ),再根据各配子间的数量关系来计算各配子占比;注:当父、母本在减数分裂中均发生互换时,如无特别说明,雌雄配子种类和比例相同。

(4)测交:测交亲本之一为bbvv,配子为bv,故根据子代表型可推出另一亲本产生配子的基因型及比例

不 完 全 连 锁 实 例 分 析 自交 测交

利用基因型为BbVv的个体自交,后代基因型及比例为BbVv∶Bbvv∶bbVv∶bbvv=19∶8∶8∶1,求重组率。 基因型为BbVv的个体作母本,与基因型为bbvv的父本进行杂交,后代基因型及比例为BbVv∶Bbvv∶bbVv∶bbvv=1∶2∶2∶1,求重组率。

易混易错 基因的自由组合定律中重组型配子的出现是由于亲本减数分裂Ⅰ后期发

生非同源染色体的自由组合,而不完全连锁中重组型配子的出现是由于亲本减数分裂

Ⅰ前期发生了同源染色体非姐妹染色单体之间的交换。

小表达 用基因型为AAmm的纯合子P与基因型为aaMM的甲品系杂交得F1,F1自交得

F2。F2中aamm所占比例极少(远小于1/16),原因是

。

基因A/a与M/m位于一对同源染色体上,F1在减数分裂过程中同源染色体的非姐妹染色单体发生了交换

题型1 致死或不育类型分析(热考点)

1.致死或不育类型分析

基因纯合致死 配子致死/不育 类型 显性纯合致死 隐性纯合致死 某基因导致雄配子 全部致死/不育 某基因导致雄配子

部分致死/不育

实例 AA个体不能存活: aa个体不能存活: 含A的雄配子不育: 含A的雄配子50%可育、50%不育

子代:Aa∶aa=2∶1,即 显∶隐=2∶1 子代:AA∶Aa=2∶1,即全为显性 雌配子正常,雄配子只有a。子代:Aa∶aa=1∶1,即显∶隐=1∶1 雌配子正常,雄配子为50%A∶a=1A∶2a。子代:AA∶Aa∶aa=1∶3∶2,即显∶隐=2∶1

(2020江苏,7,2分)

2.自由组合定律中的“致死问题”

(1)致死类问题解题思路

第一步:先将其拆分成分离定律单独分析。

第二步:将单独分析结果综合在一起。

(2)致死类型归类分析(以AaBb个体为例,两对基因为非同源染色体上的非等位基因)

类型 交配方式 后代基因型及比例

AA和BB致死 自交 (Aa∶aa)(Bb∶bb)=(2∶1)(2∶1)→AaBb∶Aabb∶aaBb∶aabb=4∶2∶2∶1

测交 (Aa∶aa)(Bb∶bb)=(1∶1)(1∶1)→AaBb∶Aabb∶aaBb∶aabb=1∶1∶1∶1

类型 交配方式 后代基因型及比例

AA或BB致死 (以AA致死为例) 自交 (Aa∶aa)(B_∶bb)=(2∶1)(3∶1)→AaB_∶aaB_∶Aabb∶aabb=6∶3∶2∶1

测交 (Aa∶aa)(Bb∶bb)=(1∶1)(1∶1)→AaBb∶Aabb∶aaBb∶aabb=1∶1∶1∶1

aa或bb致死 (以aa致死为例) 自交 (A_)(B_∶bb)=1×(3∶1)→A_B_∶A_bb=3∶1

aabb致死 自交 A_B_∶A_bb∶aaB_=9∶3∶3

(2020北京,21,12分)(2023全国乙,6,6分)(2022全国甲,6,6分)

典例 (2023全国乙,6,6分)某种植物的宽叶/窄叶由等位基因A/a控制,A基因控制宽叶

性状;高茎/矮茎由等位基因B/b控制,B基因控制高茎性状。这2对等位基因独立遗传。

为研究该种植物的基因致死情况,某研究小组进行了两个实验,实验①:宽叶矮茎植株

自交,子代中宽叶矮茎∶窄叶矮茎=2∶1;实验②:窄叶高茎植株自交,子代中窄叶高

茎∶窄叶矮茎=2∶1。下列分析及推理中错误的是 ( )

A.从实验①可判断A基因纯合致死,从实验②可判断B基因纯合致死

B.实验①中亲本的基因型为Aabb,子代中宽叶矮茎的基因型也为Aabb

C.若发现该种植物中的某个植株表现为宽叶高茎,则其基因型为AaBb

D.将宽叶高茎植株进行自交,所获得子代植株中纯合子所占比例为1/4

D

解析 实验①中,宽叶植株自交,子代出现性状分离,说明亲本宽叶植株基因型为Aa,

Aa自交,子代表型比例为宽叶∶窄叶=2∶1,可推知AA致死,同理,通过实验②可推知

BB致死,A正确;由A项分析可知,实验①的亲本基因型为Aabb,由于A基因纯合致死,其

自交所得子代为(Aa∶aa)(bb),因此子代中宽叶矮茎的基因型为Aabb,B正确;由于AA和

BB致死,因此宽叶高茎个体的基因型为AaBb,C正确;宽叶高茎(AaBb)植株自交,由于

AA和BB致死,子代为(Aa∶aa)(Bb∶bb)=(2∶1)(2∶1),纯合子(aabb)的比例为1/3×1/3=

1/9,D错误。

题型2 非等位基因间的相互作用(热考点)

当位于非同源染色体上的非等位基因影响同一性状时,可产生基因间的相互作

用。当双杂合亲本自交时,产生后代的表型比例符合9∶3∶3∶1及其变式,如表。

类型 原理 9∶3∶3∶1及其变式

基因互作 两对非等位基因的产物相互作用,出现新的表型。如鸡冠形状

的遗传

类型 原理 9∶3∶3∶1及其变式

基因互补 两对非等位显性基因同时存在时表现一种性状,其中任一基因发生隐性突变时都会导致同一突变型性状出现。 如三叶草叶片内的氰化物是经如图所示生化途径产生的

抑制作用 某些基因不能独立地表现任何可见的表型效应,但可以完全抑制其他非等位基因的作用。如家蚕的茧有黄茧和白茧,当基因I存在时,抑制了黄茧基因Y的作用,只有基因I不存在时,基因Y的作用才能表现,如图所示

类型 原理 9∶3∶3∶1及其变式

隐性上位 上位效应是非等位基因间的掩盖作用,其可以由一对隐性基因所引起。如某花的色素合成过程中隐性纯合基因aa掩盖了显性基因B的作用:

显性上位 在上位效应中,某显性基因掩盖了另一对非等位显性基因的表现,如某花的色素合成过程中显性基因P掩盖了显性基因R的作用,如图:

类型 原理 9∶3∶3∶1及其变式

叠加效应 两对等位基因决定同一性状的表达,而且具有叠加效应。如荠菜的硕果形状有三角形和卵形两种:

积加作用 两对(或两对以上)基因互作时,显性基因对数累积越多,性状表现越明显的现象。如南瓜果形的遗传

(2022北京,18,11分)(2023河北,23,13分)(2023全国乙,32,10分)(2023新课标,5,6分)

典例 (2023全国乙,32,10分)某种观赏植物的花色有红色和白色两种。花色主要是由

花瓣中所含色素种类决定的,红色色素是由白色底物经两步连续的酶促反应形成的,

第1步由酶1催化,第2步由酶2催化。其中酶1的合成由A基因控制,酶2的合成由B基因

控制。现有甲、乙两个不同的白花纯合子,某研究小组分别取甲、乙的花瓣在缓冲液

中研磨,得到了甲、乙花瓣的细胞研磨液,并用这些研磨液进行不同的实验。

实验一:探究白花性状是由A或B基因单独突变还是共同突变引起的

①取甲、乙的细胞研磨液在室温下静置后发现均无颜色变化。

②在室温下将两种细胞研磨液充分混合,混合液变成红色。

③将两种细胞研磨液先加热煮沸,冷却后再混合,混合液颜色无变化。

实验二:确定甲和乙植株的基因型

将甲的细胞研磨液煮沸,冷却后与乙的细胞研磨液混合,发现混合液变成了红色。

回答下列问题。

(1)酶在细胞代谢中发挥重要作用,与无机催化剂相比,酶所具有的特性是

(答出3点即可);煮沸会使细胞研磨液中的酶失去催化作用,

其原因是高温破坏了酶的 。

(2)实验一②中,两种细胞研磨液混合后变成了红色,推测可能的原因是

。

(3)根据实验二的结果可以推断甲的基因型是 ,乙的基因型是 ;若只将乙的

细胞研磨液煮沸,冷却后与甲的细胞研磨液混合,则混合液呈现的颜色是 。

高效性、专一性、作用条件较温和

空间结构

甲和乙的白花性状是由A或B基因单独突变引起的,且二者的突变基因不同

AAbb

aaBB

白色

解析 (1)酶具有高效性、专一性和作用条件较温和的特性。过酸、过碱或温度过

高都会破坏酶的空间结构,使酶永久失活。(2)由题干可推知红色色素的形成途径:

白色底物 X 红色色素(X指第1步反应的生成物)。由实验一知,甲、乙

两种细胞研磨液在室温下静置后均无颜色变化,但将其充分混合后变成红色,推测

甲、乙细胞中可分别合成酶1(可催化形成X)、酶2(或酶2、酶1),当两种细胞研磨液混

合后,X可经酶2催化形成红色色素,白色底物可经酶1和酶2的催化形成红色色素,甲和

乙是由A或B基因单独突变引起的,且二者的突变基因不同。(3)甲、乙为两种不同的

白花纯合子,将甲的细胞研磨液煮沸(相关酶变性失活),冷却后与乙的细胞研磨液混合,

混合液变成了红色,说明甲细胞中含有第1步反应的生成物,乙细胞中含第2步反应的

酶,故可推知甲的基因型为AAbb,乙的基因型为aaBB。只将乙的细胞研磨液煮沸,催化

第2步反应的酶2失去了催化作用,故混合液呈现白色。

题型3 控制同种性状不同突变基因位置关系的判断(新考向)

在大多数情况下,基因与性状并不是简单的一一对应的关系。一个性状可以受到

多个基因的影响。基因型为AABB的野生型植株中出现了白花隐性突变体,该突变体

可能为AAbb、a1a1BB、a2a2BB……,故两突变基因的位置关系可能如下:

位置关系 野生型 白花1 白花2 F1(白花1×白花2) F1自交

两突变基因 为等位基因 白花 均为白花

位置关系 野生型 白花1 白花2 F1(白花1×白花2) F1自交

两突变基 因为非等 位基因 两突变基 因位于同 源染色体上 野生型 野生型∶白

花=1∶1

两突变基因 位于非同 源染色体上 野生型 野生型∶白

花=9∶7

根据表可知,两突变体杂交,若后代均为突变型,则两突变基因为等位基因。若后

代均为野生型,则两突变基因为非等位基因,然后根据F1自交后代的表型判断两突变基

因的位置关系。(2022山东,6,2分)

典例 (2022山东,6,2分)野生型拟南芥的叶片是光滑形边缘,研究影响其叶片形状的基

因时,发现了6个不同的隐性突变,每个隐性突变只涉及1个基因。这些突变都能使拟

南芥的叶片表现为锯齿状边缘。利用上述突变培育成6个不同纯合突变体①~⑥,每个

突变体只有1种隐性突变。不考虑其他突变,根据表中的杂交实验结果,下列推断错误

的是 ( )

A.②和③杂交,子代叶片边缘为光滑形

B.③和④杂交,子代叶片边缘为锯齿状

C.②和⑤杂交,子代叶片边缘为光滑形

D.④和⑥杂交,子代叶片边缘为光滑形

杂交组合 子代叶片边缘

①×② 光滑形

①×③ 锯齿状

①×④ 锯齿状

①×⑤ 光滑形

②×⑥ 锯齿状

C

解析 两突变体杂交,若子代为光滑形(野生型),则两突变基因为非等位基因;若子代

为锯齿状,则两突变基因为等位基因。因本题不涉及非等位基因位置关系的判断,故

假设所有基因都位于一对同源染色体上,则基因位置关系如图:

,C错误。

题型4 外源基因整合到宿主细胞染色体上的位置判断(新考向)

类型 个体基因型(相当于) 自交子代表型

插入一个外源基因A Aa 性状分离比为3∶1

插入两个外源 基因A 插入一条染色体上 Aa 性状分离比为3∶1

插入一对同源染色体上 AA 100%为A基因性状

插入两对同源染色体上 A1a1A2a2 性状分离比为15∶1

类型 个体基因型(相当于) 自交子代表型

插入 n个 外源 基因A 插入一条染色体上 Aa 性状分离比为3∶1

插入一对同源染色体上 AA 100%为A基因性状

插入两对 同源染色 体上 插入其中两条非同源染色体上 A1a1A2a2 性状分离比为15∶1

插入其中三条染色体上 A1A1A2a2 100%为A基因性状

插入其中四条染色体上 A1A1A2A2 100%为A基因性状

插入m(

插入n对同源染色体上 每对同源染色体只有其中一条有A基因 A1a1A2a2……Anan 隐性纯合个体占比为1/4n,性状分离比为(4n-1)∶1

(2021北京,20,12分)(2021山东,22,16分)

典例 (2023西城一模,5)现有四个转Bt基因的抗虫棉纯合品系(基因型为BtBt),为研究

Bt基因之间的位置关系,进行了杂交实验,结果如下表。下列推测错误的是 ( )

杂交组合 F1 F2(F1自交后代)

甲×乙 全部为抗虫植株 抗虫301株,不抗虫20株

乙×丙 全部为抗虫植株 抗虫551株,不抗虫15株

乙×丁 全部为抗虫植株 抗虫407株,不抗虫0株

D

A.甲与乙的Bt基因位于非同源染色体上

B.乙与丁的Bt基因可能位于同源染色体的相同位置

C.乙、丙和丁的Bt基因位于同源染色体上

D.甲与乙杂交组合的F2中约1/4植株自交后代不发生性状分离

解析 甲、乙、丙均为抗虫棉,且均为纯合子。甲与乙杂交,F2出现15∶1的性状分

离比,说明甲、乙的Bt基因插入非同源染色体上,其遗传遵循基因的自由组合定律,设F1

的基因型为BtbtBtbt,自交所得的F2中仅有BtbtBtbt、Btbtbtbt、btbtBtbt自交后代会发

生性状分离,在F2中占8/16=1/2,则不发生性状分离的植株比例也占1/2,A正确,D错误;乙

与丙杂交,F2出现不抗虫植株,结合F2性状分离比并非9∶3∶3∶1的变形,说明控制乙、

丙的Bt基因为同源染色体上的非等位基因,乙和丁杂交,无论F1、F2均表现为抗虫,说明

乙和丁的Bt基因位于同源染色体的相同位点上,B、C正确。

同课章节目录