高中生物总复习讲解课件:专题11 生物的变异与进化(共32张PPT)

文档属性

| 名称 | 高中生物总复习讲解课件:专题11 生物的变异与进化(共32张PPT) |  | |

| 格式 | pptx | ||

| 文件大小 | 1.4MB | ||

| 资源类型 | 试卷 | ||

| 版本资源 | 通用版 | ||

| 科目 | 生物学 | ||

| 更新时间 | 2024-09-23 09:33:23 | ||

图片预览

文档简介

(共32张PPT)

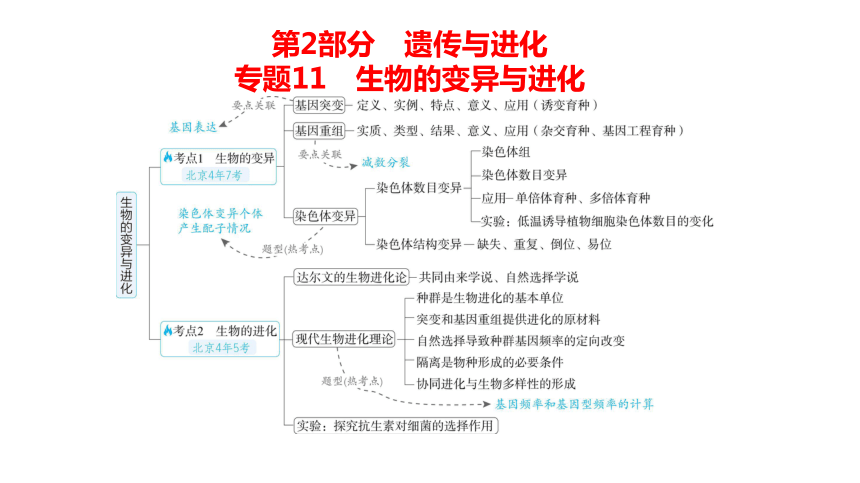

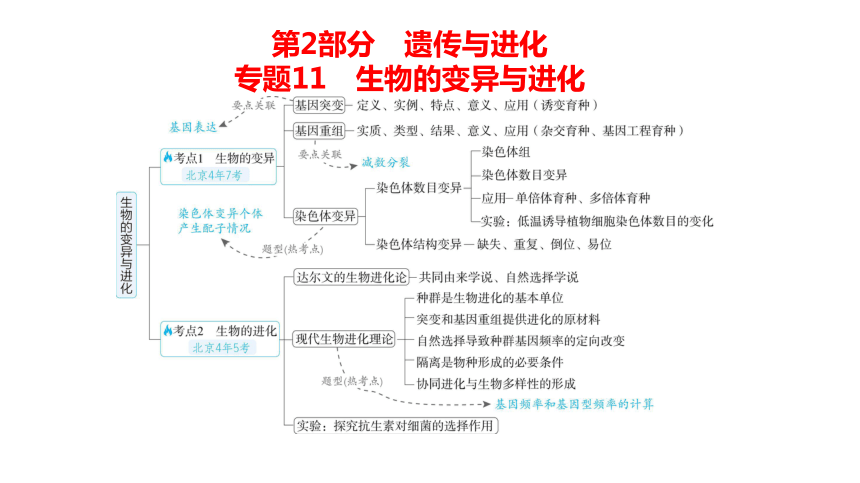

第2部分 遗传与进化

专题11 生物的变异与进化

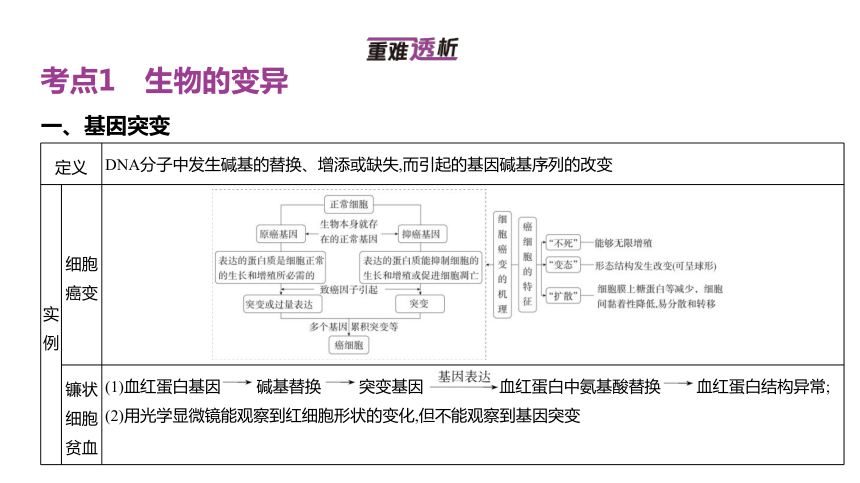

考点1 生物的变异

一、基因突变

定义 DNA分子中发生碱基的替换、增添或缺失,而引起的基因碱基序列的改变

实 例 细胞 癌变

镰状细胞贫血 (1)血红蛋白基因 碱基替换 突变基因 血红蛋白中氨基酸替换 血红蛋白结构异常;

(2)用光学显微镜能观察到红细胞形状的变化,但不能观察到基因突变

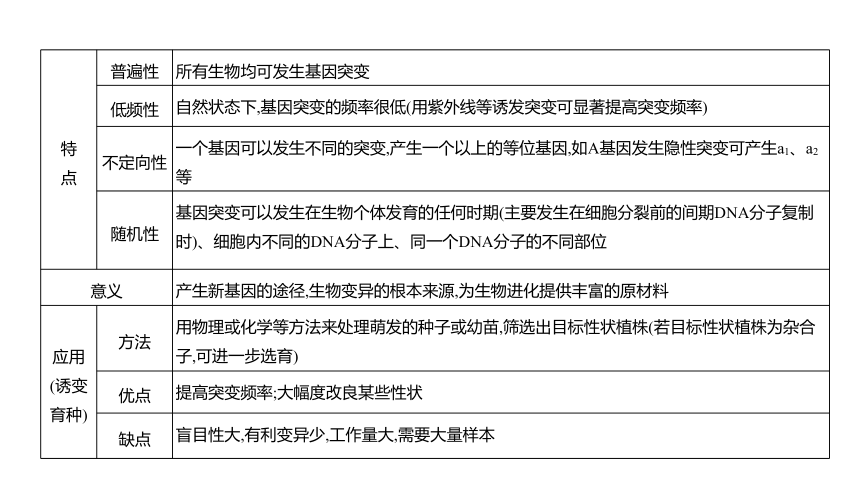

特 点 普遍性 所有生物均可发生基因突变

低频性 自然状态下,基因突变的频率很低(用紫外线等诱发突变可显著提高突变频率)

不定向性 一个基因可以发生不同的突变,产生一个以上的等位基因,如A基因发生隐性突变可产生a1、a2等

随机性 基因突变可以发生在生物个体发育的任何时期(主要发生在细胞分裂前的间期DNA分子复制时)、细胞内不同的DNA分子上、同一个DNA分子的不同部位

意义 产生新基因的途径,生物变异的根本来源,为生物进化提供丰富的原材料

应用 (诱变育种) 方法 用物理或化学等方法来处理萌发的种子或幼苗,筛选出目标性状植株(若目标性状植株为杂合子,可进一步选育)

优点 提高突变频率;大幅度改良某些性状

缺点 盲目性大,有利变异少,工作量大,需要大量样本

知识拓展 基因突变后生物性状不变的原因

(1)突变部位发生在基因的非编码区中,故不影响蛋白质中氨基酸的排列顺序;

(2)由于密码子的简并,基因突变后转录生成的mRNA中密码子与原密码子可能对应同

一种氨基酸;

(3)隐性突变:如AA→Aa(当代性状不改变);

(4)多肽链改变的部位在蛋白质加工过程中被切除,不影响蛋白质的结构和功能。

小表达 [2022重庆,24(1)改编]若基因中一个碱基发生了替换,对多肽链的影响可能有

哪些

。

(由于密码子的简并等,)多肽链不改变;改变一个氨基酸;[终止密码子提前

(或延后)出现,]肽链缩短(或延长)等

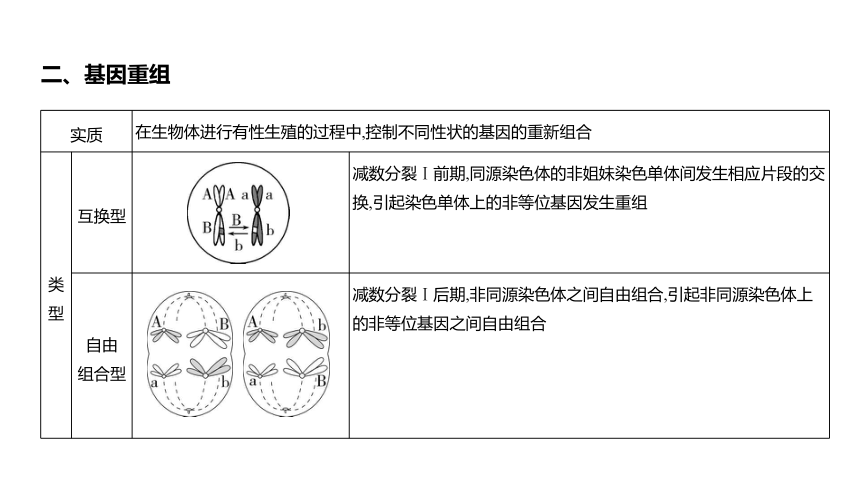

二、基因重组

实质 在生物体进行有性生殖的过程中,控制不同性状的基因的重新组合 类 型 互换型 减数分裂Ⅰ前期,同源染色体的非姐妹染色单体间发生相应片段的交换,引起染色单体上的非等位基因发生重组

自由 组合型 减数分裂Ⅰ后期,非同源染色体之间自由组合,引起非同源染色体上的非等位基因之间自由组合

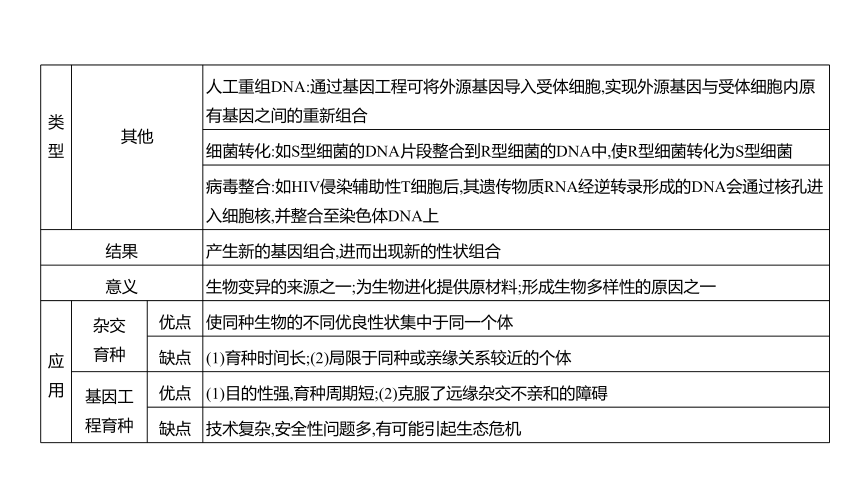

类 型 其他 人工重组DNA:通过基因工程可将外源基因导入受体细胞,实现外源基因与受体细胞内原有基因之间的重新组合

细菌转化:如S型细菌的DNA片段整合到R型细菌的DNA中,使R型细菌转化为S型细菌

病毒整合:如HIV侵染辅助性T细胞后,其遗传物质RNA经逆转录形成的DNA会通过核孔进入细胞核,并整合至染色体DNA上

结果 产生新的基因组合,进而出现新的性状组合

意义 生物变异的来源之一;为生物进化提供原材料;形成生物多样性的原因之一

应 用 杂交 育种 优点 使同种生物的不同优良性状集中于同一个体

缺点 (1)育种时间长;(2)局限于同种或亲缘关系较近的个体

基因工 程育种 优点 (1)目的性强,育种周期短;(2)克服了远缘杂交不亲和的障碍

缺点 技术复杂,安全性问题多,有可能引起生态危机

三、染色体变异

1.染色体数目变异

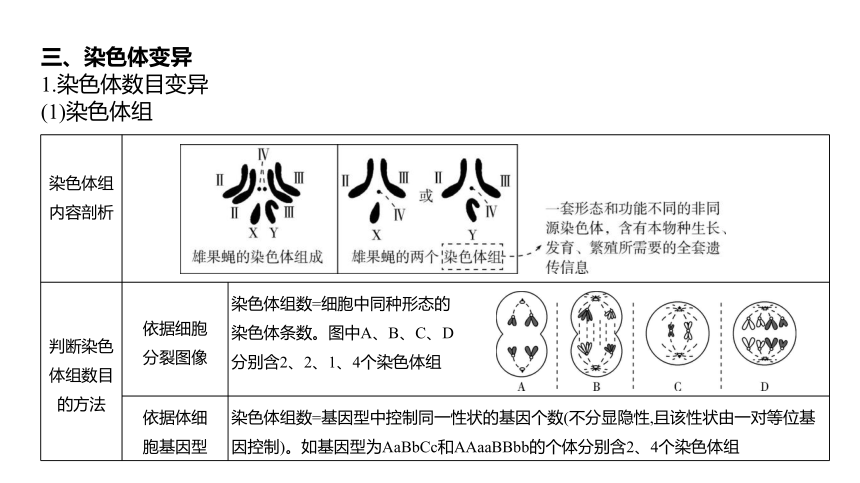

(1)染色体组

染色体组 内容剖析 判断染色 体组数目 的方法 依据细胞 分裂图像 染色体组数=细胞中同种形态的

染色体条数。图中A、B、C、D

分别含2、2、1、4个染色体组

依据体细 胞基因型 染色体组数=基因型中控制同一性状的基因个数(不分显隐性,且该性状由一对等位基因控制)。如基因型为AaBbCc和AAaaBBbb的个体分别含2、4个染色体组

(2)染色体数目变异

类型 个别染色体的增减 以染色体组的形式成倍地增加或成套地减少 单倍体 多倍体

实例 21三体综合征 蜜蜂中的雄蜂 四倍体葡萄

形成 原因 有丝分裂或减数分裂过程中染色体分离时出现差错,导致染色体未均分等 单性生殖(自然形成)、花药离体培养(人工诱导)等 外界环境条件剧变(如低温)或用秋水仙素处理萌发的种子或幼苗,抑制了纺锤体的形成,使细胞在进行有丝分裂时,染色体只复制未分离等

易混易错 (1)单倍体≠含一个染色体组,由同源四倍体植物的花粉发育而来的单倍体

含2个染色体组。

(2)单体、单倍体、三体和三倍体辨析(以二倍体生物为例)

单体 单倍体 三体 三倍体

染色体条数 2n-1 n 2n+1 3n

示意图

(3)三倍体原始生殖细胞中有三套非同源染色体,其减数分裂时会出现联会紊乱,难以

形成可育的配子,表现为高度不育。

(4)不可育≠不可遗传变异。三倍体无子西瓜表现为高度不育,但属于可遗传变异,可

遗传变异来源于基因突变、基因重组、染色体变异。

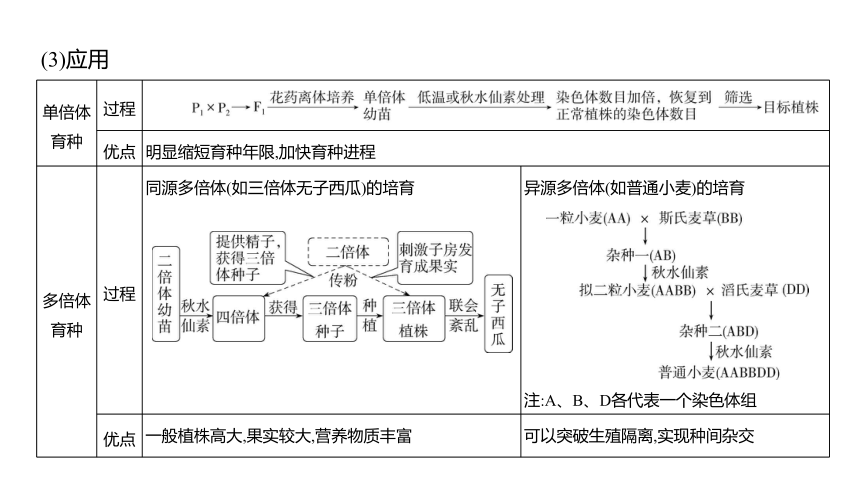

单倍体 育种 过程 优点 明显缩短育种年限,加快育种进程 多倍体 育种 过程 同源多倍体(如三倍体无子西瓜)的培育 异源多倍体(如普通小麦)的培育

注:A、B、D各代表一个染色体组

优点 一般植株高大,果实较大,营养物质丰富 可以突破生殖隔离,实现种间杂交

(3)应用

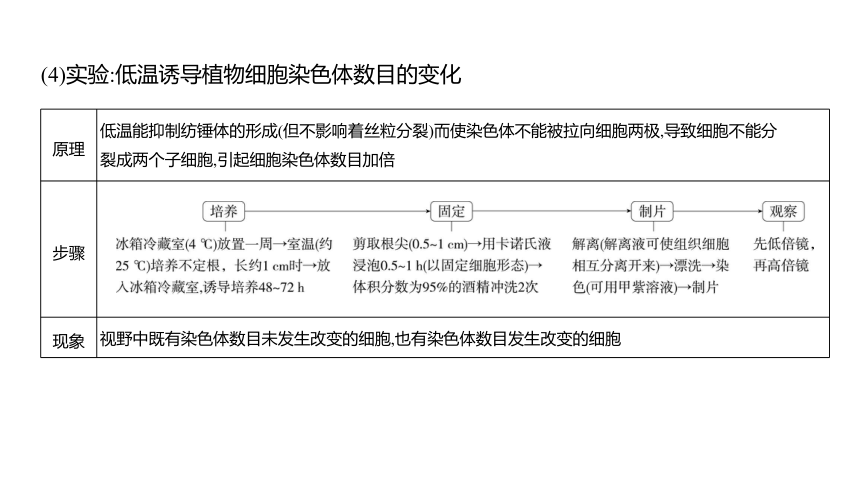

(4)实验:低温诱导植物细胞染色体数目的变化

原理 低温能抑制纺锤体的形成(但不影响着丝粒分裂)而使染色体不能被拉向细胞两极,导致细胞不能分

裂成两个子细胞,引起细胞染色体数目加倍

步骤

现象 视野中既有染色体数目未发生改变的细胞,也有染色体数目发生改变的细胞

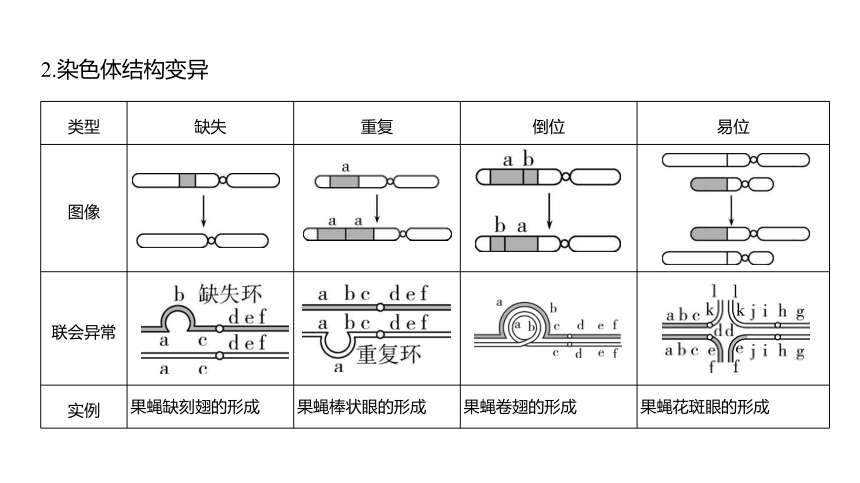

2.染色体结构变异

类型 缺失 重复 倒位 易位

图像

联会异常

实例 果蝇缺刻翅的形成 果蝇棒状眼的形成 果蝇卷翅的形成 果蝇花斑眼的形成

易混易错

(1)染色体结构变异和基因突变

变异类型 染色体结构变异 基因突变

水平 细胞水平(染色体片段改变) 分子水平(碱基改变)

光学显微镜能否观察 能 否

结果 不产生新基因,基因的数目或排

序发生改变 可产生新基因,基因的数目、排

序不发生改变

(2)互换和染色体易位

互换 染色体易位

图示

变异类型 基因重组 染色体结构变异

内容 同源染色体的非姐妹染色单体相应片段间发生交换 非同源染色体之间发生片段移

接

考点2 生物的进化

一、达尔文的生物进化论

共 同 由 来 学 说 内容 地球上所有的生物都是由原始的共同祖先进化来的

证 据 直接 化石(研究生物进化最直接、最重要的证据)

间接 比较解剖学证据(研究比较脊椎动物的器官、系统的形态和结构)、胚胎学证据(比较不同动物以及人的胚胎发育过程等)、细胞和分子水平的证据(研究不同生物细胞、蛋白质、DNA的共性等)

意义 有力地支持了达尔文的共同由来学说,进而为解释适应和物种的形成提供了坚实的基础

自 然 选 择 学 说 自然选择学 说的内容

适应的 形成

意义 揭示了生物进化的机制,解释了适应的形成和物种形成的原因

二、现代生物进化理论

种群是生物进化的基本单位 (1)种群:生活在一定区域的同种生物全部个体的集合。

(2)基因库:一个种群中全部个体所含有的全部基因。

(3)基因频率:在一个种群基因库中,某个基因占全部等位基因数的比值。

(4)生物进化的实质是种群基因频率的定向改变

突变和基因重组提供进化的原材料 (1)可遗传变异的来源:突变(包括基因突变、染色体变异)和基因重组。

(2)突变的有利和有害不是绝对的,往往取决于生物的生存环境。

(3)可遗传变异是不定向的,能提供生物进化的原材料,但不能决定生物进化的方向

自然选择导致种群基因频率的定向改变

自然选择直接选择的是个体的表型,间接选择的是基因型,实质是引起种群基因频率的定向改

变,使得生物朝着一定的方向进化

隔离是物种形成的

必要条件 隔离 实质 不同群体间的个体在自然条件下基因不能自由交流

类型 生殖隔离和地理隔离

物种 概念 能够在自然状态下相互交配并且产生可育后代的一群生物

环节 突变和基因重组、自然选择、隔离

形成方式

形成标志 出现生殖隔离

协同进化与生物多

样性的形成 协同 进化 概念 不同物种之间、生物与无机环境之间在相互影响中不断进化和发展 实例 “精明的捕食者”

策略 捕食者所吃掉的大多是被捕食者中年老、病弱或年幼的个体,客观上起到了促进种群发展的作用

“收割理论” 捕食者往往捕食个体数量多的物种,这样就会避免出现一种或少数几种生物在生态系统中占绝对优势的局面,为其他物种的形成腾出空间

好氧生物的出现 地球早期为无氧环境→厌氧生物→光合生物出现→空气中有氧气→出现好氧生物

生物多样性 (1)包括遗传(基因)多样性、物种多样性、生态系统多样性。 (2)生物多样性是协同进化的结果 知识拓展 遗传漂变

在一个比较小的种群中,一起偶然的事件往往可以引起种群基因频率发生较大变

化的现象称为遗传漂变。如在一个小种群中,只有一个个体含有某基因,可能会由于该

个体偶然死亡或没有交配,使该基因在这个种群中消失。群体越大,遗传漂变对其基因

频率的影响越小;群体越小,遗传漂变对其基因频率的影响越大。

易混易错 (1)生殖隔离的三种情况:不能交配;能交配但不能产生后代;能产生后代但

后代不可育。

(2)长期地理隔离有可能最终形成生殖隔离,产生新物种,但新物种的形成不一定经过

地理隔离,如用秋水仙素或低温诱导产生多倍体的过程。

(3)生物进化不一定产生新物种,只有不同种群的基因库产生显著差异导致产生生殖隔

离,才能产生新物种;新物种一旦形成则一定发生了生物进化。

三、实验:探究抗生素对细菌的选择作用

实验原理 一般情况下,一定浓度的抗生素能杀死细菌,但变异的细菌可能产生耐药性。在实验室连续培养细菌时,如果向培养基中添加抗生素,耐药菌有可能存活下来

实验步骤

实验结果

实验结论 (1)细菌耐药性的出现是发生了可遗传的变异;

(2)抗生素的选择作用导致耐药菌的比例逐渐升高

知识归纳 (1)抑菌圈直径的大小可反映药物的抑菌效果,抑菌圈直径越大,抑菌效果

越明显。

(2)抗生素的滥用使耐药菌生存和繁殖的机会增加,耐药性基因在细菌种群中的基因频

率逐年上升,最终形成“超级细菌”。

(3)当致病细菌对某种抗生素的耐药率超过一定值时,需及时更换抗生素类药物,将致

病细菌的耐药率控制在低水平。

题型1 染色体变异个体产生配子情况(热考点)

1.几种常见的染色体变异个体产生配子情况

染色体结构变异 染色体数目变异 图示 缺失 重复 易位 单体 三体

四体

配子 及比例 A∶O=1∶1 AA∶a=1∶1 A∶Aa∶a∶O= 1∶1∶1∶1 A∶O=1∶1 Aa∶A∶AA∶a=2∶2∶1∶1 AA∶Aa∶aa=

1∶4∶1

注:“O”表示不含该基因。(2022北京,4,2分)(2022山东,5,2分)

2.易位型三体产生配子情况

图示 解题技巧 情况1 情况2

若在进行减数分裂时,三联体中任意两条染色体移向细胞一极,另一条染色体移向另外一极:配子为①②、③或①③、②或②③、①,共产生6种配子,其中正常配子(②③)占比为1/6 若在进行减数分裂时,具同源区段的染色体联会后彼此分离,另一条染色体随机移向其中一极:(1)若①、②分离,则配子为①

③、②或①、②③;(2)若①、③分离,则配子为①②、③或①、②③;共产生6种配子,其中正常配子(②③)占比为1/4(2021广

东,16,4分)

典例 (2021广东,16,4分)人类(2n=46)14号与21号染色体二者的长臂在着丝点(粒)处

融合形成14/21平衡易位染色体,该染色体携带者具有正常的表现型,但在产生生殖细

胞的过程中,其细胞中形成复杂的联会复合物(如图)。在进行减数分裂时,若该联会复

合物的染色体遵循正常的染色体行为规律[不考虑交叉互换(互换)],下列关于平衡易

位染色体携带者的叙述,错误的是( )

A.观察平衡易位染色体也可选择有丝分裂中期细胞

B.男性携带者的初级精母细胞含有45条染色体

C.女性携带者的卵子最多含24种形态不同的染色体

D.女性携带者的卵子可能有6种类型(只考虑图中的3种染色体)

C

解析 正常男性的初级精母细胞含有46条染色体,含有两条14号和两条21号染色体,

而男性携带者的一条14号和一条21号染色体融合成一条染色体,比正常少一条,所以

含有45条染色体,B正确。若只考虑图中的3种染色体,且将14/21平衡易位染色体标记

为R,由于该染色体携带者的联会复合物的染色体遵循同源染色体分离、非同源染色

体自由组合的正常行为规律,若21号染色体和R分离,则14号染色体随机移向一极,产生

配子为21、14+R或21+14、R;若14号染色体和R分离,则产生配子为14、21+R或21+14、

R,共6种;不考虑21、14、R,配子中含染色体数为(45-3)/2=21(条),故卵子含染色体数目

最多为23条,最少为22条,C错误,D正确。

题型2 基因频率和基因型频率的计算(热考点)

基因位于常染色体 上的基因频率计算 定义法 设A、a分别表示A、a的频率,AA、Aa、aa分别表示AA、Aa、aa的频率(或个数),则有

A= ×100%,a= ×100%

延伸 推理 因为AA、Aa、aa三种基因型的频率之和等于1,故用AA、Aa、aa分别表示AA、Aa、aa的频率时,A=(AA+1/2Aa)100%,a=(aa+1/2Aa)×100%

基因位于性染色体 上的基因频率计算 以人的色盲基因为例,设XB、Xb分别表示XB、Xb的频率,则

XB= ×100%,

Xb= ×100%

遗传平衡定律 内容 在一个不发生突变、迁移和选择的无限大的随机交配的群体中,基因频率和基因型频率在一代一代的繁殖中保持不变,即在没有进化影响下但基因一代一代传递时,群体的基因频率和基因型频率保持不变

数学 表达式 计算公式:当等位基因只有两个(A、a)时,设p表示A的基因频率,q表示a的基因频率,则:AA的基因型频率=p2;Aa的基因型频率=2pq;aa的基因型频率=q2

延伸 应用 遗传平衡时X染色体上基因频率与基因型频率的关系(以红绿色盲为例)

(1)红绿色盲基因(Xb)的基因频率在男性和女性中相同,但发病率不同。

(2)人群中男性的红绿色盲发病率即为该群体Xb的基因频率。

(3)若红绿色盲基因Xb的基因频率为10%,则

男性中 ;女性中

说明:若男性和女性数量相等,则女性携带者XBXb在女性中的比例和人群中的比例分别为

18%和9%

(2023湖北,18,2分)(2022江苏,10,2分)

典例 (2023海淀期中,9)某岛2004~2005年旱灾后,研究者调查了岛内以植物种子为食

的中地雀的数量,得到如表所示结果(L和S为一对等位基因)。下列叙述不正确的是

( )

基因型/表型 旱灾后存活的中地雀(只) 旱灾中死亡的中地雀(只) 存活率(%)

LL/喙较大 6 14 30.0

LS/喙居中 17 15 53.1

SS/喙较小 14 5 73.7

A.旱灾前L的基因频率为50.7% B.L及S的基因频率在旱灾前后均发生了变化

C.基因重组是S基因频率升高的原因 D.旱灾后植物种子体积可能小于旱灾前

C

解析 旱灾前LL、LS和SS的个体数量(即旱灾后存活的数量+旱灾中死亡的数量)分

别为20只、32只、19只,故旱灾前L的基因频率=(20×2+32)/[(20+32+19)×2]×100%≈

50.7%,旱灾中各种个体的存活率为LL频率会增大,A、B正确;环境条件的改变(干旱)导致不同基因型个体的存活率不同,从

而使S基因频率升高,而不是基因重组,C错误;S基因控制的喙较小(适合取食小种子),

旱灾后SS个体存活率较高可能与植物种子体积变小有关,故推测旱灾后植物种子体积

可能小于旱灾前,D正确。

第2部分 遗传与进化

专题11 生物的变异与进化

考点1 生物的变异

一、基因突变

定义 DNA分子中发生碱基的替换、增添或缺失,而引起的基因碱基序列的改变

实 例 细胞 癌变

镰状细胞贫血 (1)血红蛋白基因 碱基替换 突变基因 血红蛋白中氨基酸替换 血红蛋白结构异常;

(2)用光学显微镜能观察到红细胞形状的变化,但不能观察到基因突变

特 点 普遍性 所有生物均可发生基因突变

低频性 自然状态下,基因突变的频率很低(用紫外线等诱发突变可显著提高突变频率)

不定向性 一个基因可以发生不同的突变,产生一个以上的等位基因,如A基因发生隐性突变可产生a1、a2等

随机性 基因突变可以发生在生物个体发育的任何时期(主要发生在细胞分裂前的间期DNA分子复制时)、细胞内不同的DNA分子上、同一个DNA分子的不同部位

意义 产生新基因的途径,生物变异的根本来源,为生物进化提供丰富的原材料

应用 (诱变育种) 方法 用物理或化学等方法来处理萌发的种子或幼苗,筛选出目标性状植株(若目标性状植株为杂合子,可进一步选育)

优点 提高突变频率;大幅度改良某些性状

缺点 盲目性大,有利变异少,工作量大,需要大量样本

知识拓展 基因突变后生物性状不变的原因

(1)突变部位发生在基因的非编码区中,故不影响蛋白质中氨基酸的排列顺序;

(2)由于密码子的简并,基因突变后转录生成的mRNA中密码子与原密码子可能对应同

一种氨基酸;

(3)隐性突变:如AA→Aa(当代性状不改变);

(4)多肽链改变的部位在蛋白质加工过程中被切除,不影响蛋白质的结构和功能。

小表达 [2022重庆,24(1)改编]若基因中一个碱基发生了替换,对多肽链的影响可能有

哪些

。

(由于密码子的简并等,)多肽链不改变;改变一个氨基酸;[终止密码子提前

(或延后)出现,]肽链缩短(或延长)等

二、基因重组

实质 在生物体进行有性生殖的过程中,控制不同性状的基因的重新组合 类 型 互换型 减数分裂Ⅰ前期,同源染色体的非姐妹染色单体间发生相应片段的交换,引起染色单体上的非等位基因发生重组

自由 组合型 减数分裂Ⅰ后期,非同源染色体之间自由组合,引起非同源染色体上的非等位基因之间自由组合

类 型 其他 人工重组DNA:通过基因工程可将外源基因导入受体细胞,实现外源基因与受体细胞内原有基因之间的重新组合

细菌转化:如S型细菌的DNA片段整合到R型细菌的DNA中,使R型细菌转化为S型细菌

病毒整合:如HIV侵染辅助性T细胞后,其遗传物质RNA经逆转录形成的DNA会通过核孔进入细胞核,并整合至染色体DNA上

结果 产生新的基因组合,进而出现新的性状组合

意义 生物变异的来源之一;为生物进化提供原材料;形成生物多样性的原因之一

应 用 杂交 育种 优点 使同种生物的不同优良性状集中于同一个体

缺点 (1)育种时间长;(2)局限于同种或亲缘关系较近的个体

基因工 程育种 优点 (1)目的性强,育种周期短;(2)克服了远缘杂交不亲和的障碍

缺点 技术复杂,安全性问题多,有可能引起生态危机

三、染色体变异

1.染色体数目变异

(1)染色体组

染色体组 内容剖析 判断染色 体组数目 的方法 依据细胞 分裂图像 染色体组数=细胞中同种形态的

染色体条数。图中A、B、C、D

分别含2、2、1、4个染色体组

依据体细 胞基因型 染色体组数=基因型中控制同一性状的基因个数(不分显隐性,且该性状由一对等位基因控制)。如基因型为AaBbCc和AAaaBBbb的个体分别含2、4个染色体组

(2)染色体数目变异

类型 个别染色体的增减 以染色体组的形式成倍地增加或成套地减少 单倍体 多倍体

实例 21三体综合征 蜜蜂中的雄蜂 四倍体葡萄

形成 原因 有丝分裂或减数分裂过程中染色体分离时出现差错,导致染色体未均分等 单性生殖(自然形成)、花药离体培养(人工诱导)等 外界环境条件剧变(如低温)或用秋水仙素处理萌发的种子或幼苗,抑制了纺锤体的形成,使细胞在进行有丝分裂时,染色体只复制未分离等

易混易错 (1)单倍体≠含一个染色体组,由同源四倍体植物的花粉发育而来的单倍体

含2个染色体组。

(2)单体、单倍体、三体和三倍体辨析(以二倍体生物为例)

单体 单倍体 三体 三倍体

染色体条数 2n-1 n 2n+1 3n

示意图

(3)三倍体原始生殖细胞中有三套非同源染色体,其减数分裂时会出现联会紊乱,难以

形成可育的配子,表现为高度不育。

(4)不可育≠不可遗传变异。三倍体无子西瓜表现为高度不育,但属于可遗传变异,可

遗传变异来源于基因突变、基因重组、染色体变异。

单倍体 育种 过程 优点 明显缩短育种年限,加快育种进程 多倍体 育种 过程 同源多倍体(如三倍体无子西瓜)的培育 异源多倍体(如普通小麦)的培育

注:A、B、D各代表一个染色体组

优点 一般植株高大,果实较大,营养物质丰富 可以突破生殖隔离,实现种间杂交

(3)应用

(4)实验:低温诱导植物细胞染色体数目的变化

原理 低温能抑制纺锤体的形成(但不影响着丝粒分裂)而使染色体不能被拉向细胞两极,导致细胞不能分

裂成两个子细胞,引起细胞染色体数目加倍

步骤

现象 视野中既有染色体数目未发生改变的细胞,也有染色体数目发生改变的细胞

2.染色体结构变异

类型 缺失 重复 倒位 易位

图像

联会异常

实例 果蝇缺刻翅的形成 果蝇棒状眼的形成 果蝇卷翅的形成 果蝇花斑眼的形成

易混易错

(1)染色体结构变异和基因突变

变异类型 染色体结构变异 基因突变

水平 细胞水平(染色体片段改变) 分子水平(碱基改变)

光学显微镜能否观察 能 否

结果 不产生新基因,基因的数目或排

序发生改变 可产生新基因,基因的数目、排

序不发生改变

(2)互换和染色体易位

互换 染色体易位

图示

变异类型 基因重组 染色体结构变异

内容 同源染色体的非姐妹染色单体相应片段间发生交换 非同源染色体之间发生片段移

接

考点2 生物的进化

一、达尔文的生物进化论

共 同 由 来 学 说 内容 地球上所有的生物都是由原始的共同祖先进化来的

证 据 直接 化石(研究生物进化最直接、最重要的证据)

间接 比较解剖学证据(研究比较脊椎动物的器官、系统的形态和结构)、胚胎学证据(比较不同动物以及人的胚胎发育过程等)、细胞和分子水平的证据(研究不同生物细胞、蛋白质、DNA的共性等)

意义 有力地支持了达尔文的共同由来学说,进而为解释适应和物种的形成提供了坚实的基础

自 然 选 择 学 说 自然选择学 说的内容

适应的 形成

意义 揭示了生物进化的机制,解释了适应的形成和物种形成的原因

二、现代生物进化理论

种群是生物进化的基本单位 (1)种群:生活在一定区域的同种生物全部个体的集合。

(2)基因库:一个种群中全部个体所含有的全部基因。

(3)基因频率:在一个种群基因库中,某个基因占全部等位基因数的比值。

(4)生物进化的实质是种群基因频率的定向改变

突变和基因重组提供进化的原材料 (1)可遗传变异的来源:突变(包括基因突变、染色体变异)和基因重组。

(2)突变的有利和有害不是绝对的,往往取决于生物的生存环境。

(3)可遗传变异是不定向的,能提供生物进化的原材料,但不能决定生物进化的方向

自然选择导致种群基因频率的定向改变

自然选择直接选择的是个体的表型,间接选择的是基因型,实质是引起种群基因频率的定向改

变,使得生物朝着一定的方向进化

隔离是物种形成的

必要条件 隔离 实质 不同群体间的个体在自然条件下基因不能自由交流

类型 生殖隔离和地理隔离

物种 概念 能够在自然状态下相互交配并且产生可育后代的一群生物

环节 突变和基因重组、自然选择、隔离

形成方式

形成标志 出现生殖隔离

协同进化与生物多

样性的形成 协同 进化 概念 不同物种之间、生物与无机环境之间在相互影响中不断进化和发展 实例 “精明的捕食者”

策略 捕食者所吃掉的大多是被捕食者中年老、病弱或年幼的个体,客观上起到了促进种群发展的作用

“收割理论” 捕食者往往捕食个体数量多的物种,这样就会避免出现一种或少数几种生物在生态系统中占绝对优势的局面,为其他物种的形成腾出空间

好氧生物的出现 地球早期为无氧环境→厌氧生物→光合生物出现→空气中有氧气→出现好氧生物

生物多样性 (1)包括遗传(基因)多样性、物种多样性、生态系统多样性。 (2)生物多样性是协同进化的结果 知识拓展 遗传漂变

在一个比较小的种群中,一起偶然的事件往往可以引起种群基因频率发生较大变

化的现象称为遗传漂变。如在一个小种群中,只有一个个体含有某基因,可能会由于该

个体偶然死亡或没有交配,使该基因在这个种群中消失。群体越大,遗传漂变对其基因

频率的影响越小;群体越小,遗传漂变对其基因频率的影响越大。

易混易错 (1)生殖隔离的三种情况:不能交配;能交配但不能产生后代;能产生后代但

后代不可育。

(2)长期地理隔离有可能最终形成生殖隔离,产生新物种,但新物种的形成不一定经过

地理隔离,如用秋水仙素或低温诱导产生多倍体的过程。

(3)生物进化不一定产生新物种,只有不同种群的基因库产生显著差异导致产生生殖隔

离,才能产生新物种;新物种一旦形成则一定发生了生物进化。

三、实验:探究抗生素对细菌的选择作用

实验原理 一般情况下,一定浓度的抗生素能杀死细菌,但变异的细菌可能产生耐药性。在实验室连续培养细菌时,如果向培养基中添加抗生素,耐药菌有可能存活下来

实验步骤

实验结果

实验结论 (1)细菌耐药性的出现是发生了可遗传的变异;

(2)抗生素的选择作用导致耐药菌的比例逐渐升高

知识归纳 (1)抑菌圈直径的大小可反映药物的抑菌效果,抑菌圈直径越大,抑菌效果

越明显。

(2)抗生素的滥用使耐药菌生存和繁殖的机会增加,耐药性基因在细菌种群中的基因频

率逐年上升,最终形成“超级细菌”。

(3)当致病细菌对某种抗生素的耐药率超过一定值时,需及时更换抗生素类药物,将致

病细菌的耐药率控制在低水平。

题型1 染色体变异个体产生配子情况(热考点)

1.几种常见的染色体变异个体产生配子情况

染色体结构变异 染色体数目变异 图示 缺失 重复 易位 单体 三体

四体

配子 及比例 A∶O=1∶1 AA∶a=1∶1 A∶Aa∶a∶O= 1∶1∶1∶1 A∶O=1∶1 Aa∶A∶AA∶a=2∶2∶1∶1 AA∶Aa∶aa=

1∶4∶1

注:“O”表示不含该基因。(2022北京,4,2分)(2022山东,5,2分)

2.易位型三体产生配子情况

图示 解题技巧 情况1 情况2

若在进行减数分裂时,三联体中任意两条染色体移向细胞一极,另一条染色体移向另外一极:配子为①②、③或①③、②或②③、①,共产生6种配子,其中正常配子(②③)占比为1/6 若在进行减数分裂时,具同源区段的染色体联会后彼此分离,另一条染色体随机移向其中一极:(1)若①、②分离,则配子为①

③、②或①、②③;(2)若①、③分离,则配子为①②、③或①、②③;共产生6种配子,其中正常配子(②③)占比为1/4(2021广

东,16,4分)

典例 (2021广东,16,4分)人类(2n=46)14号与21号染色体二者的长臂在着丝点(粒)处

融合形成14/21平衡易位染色体,该染色体携带者具有正常的表现型,但在产生生殖细

胞的过程中,其细胞中形成复杂的联会复合物(如图)。在进行减数分裂时,若该联会复

合物的染色体遵循正常的染色体行为规律[不考虑交叉互换(互换)],下列关于平衡易

位染色体携带者的叙述,错误的是( )

A.观察平衡易位染色体也可选择有丝分裂中期细胞

B.男性携带者的初级精母细胞含有45条染色体

C.女性携带者的卵子最多含24种形态不同的染色体

D.女性携带者的卵子可能有6种类型(只考虑图中的3种染色体)

C

解析 正常男性的初级精母细胞含有46条染色体,含有两条14号和两条21号染色体,

而男性携带者的一条14号和一条21号染色体融合成一条染色体,比正常少一条,所以

含有45条染色体,B正确。若只考虑图中的3种染色体,且将14/21平衡易位染色体标记

为R,由于该染色体携带者的联会复合物的染色体遵循同源染色体分离、非同源染色

体自由组合的正常行为规律,若21号染色体和R分离,则14号染色体随机移向一极,产生

配子为21、14+R或21+14、R;若14号染色体和R分离,则产生配子为14、21+R或21+14、

R,共6种;不考虑21、14、R,配子中含染色体数为(45-3)/2=21(条),故卵子含染色体数目

最多为23条,最少为22条,C错误,D正确。

题型2 基因频率和基因型频率的计算(热考点)

基因位于常染色体 上的基因频率计算 定义法 设A、a分别表示A、a的频率,AA、Aa、aa分别表示AA、Aa、aa的频率(或个数),则有

A= ×100%,a= ×100%

延伸 推理 因为AA、Aa、aa三种基因型的频率之和等于1,故用AA、Aa、aa分别表示AA、Aa、aa的频率时,A=(AA+1/2Aa)100%,a=(aa+1/2Aa)×100%

基因位于性染色体 上的基因频率计算 以人的色盲基因为例,设XB、Xb分别表示XB、Xb的频率,则

XB= ×100%,

Xb= ×100%

遗传平衡定律 内容 在一个不发生突变、迁移和选择的无限大的随机交配的群体中,基因频率和基因型频率在一代一代的繁殖中保持不变,即在没有进化影响下但基因一代一代传递时,群体的基因频率和基因型频率保持不变

数学 表达式 计算公式:当等位基因只有两个(A、a)时,设p表示A的基因频率,q表示a的基因频率,则:AA的基因型频率=p2;Aa的基因型频率=2pq;aa的基因型频率=q2

延伸 应用 遗传平衡时X染色体上基因频率与基因型频率的关系(以红绿色盲为例)

(1)红绿色盲基因(Xb)的基因频率在男性和女性中相同,但发病率不同。

(2)人群中男性的红绿色盲发病率即为该群体Xb的基因频率。

(3)若红绿色盲基因Xb的基因频率为10%,则

男性中 ;女性中

说明:若男性和女性数量相等,则女性携带者XBXb在女性中的比例和人群中的比例分别为

18%和9%

(2023湖北,18,2分)(2022江苏,10,2分)

典例 (2023海淀期中,9)某岛2004~2005年旱灾后,研究者调查了岛内以植物种子为食

的中地雀的数量,得到如表所示结果(L和S为一对等位基因)。下列叙述不正确的是

( )

基因型/表型 旱灾后存活的中地雀(只) 旱灾中死亡的中地雀(只) 存活率(%)

LL/喙较大 6 14 30.0

LS/喙居中 17 15 53.1

SS/喙较小 14 5 73.7

A.旱灾前L的基因频率为50.7% B.L及S的基因频率在旱灾前后均发生了变化

C.基因重组是S基因频率升高的原因 D.旱灾后植物种子体积可能小于旱灾前

C

解析 旱灾前LL、LS和SS的个体数量(即旱灾后存活的数量+旱灾中死亡的数量)分

别为20只、32只、19只,故旱灾前L的基因频率=(20×2+32)/[(20+32+19)×2]×100%≈

50.7%,旱灾中各种个体的存活率为LL

而使S基因频率升高,而不是基因重组,C错误;S基因控制的喙较小(适合取食小种子),

旱灾后SS个体存活率较高可能与植物种子体积变小有关,故推测旱灾后植物种子体积

可能小于旱灾前,D正确。

同课章节目录