诗词诵读 《江城子·乙卯正月二十日夜记梦》 课件(共43张PPT)统编版高中语文 选择性必修上册 古

文档属性

| 名称 | 诗词诵读 《江城子·乙卯正月二十日夜记梦》 课件(共43张PPT)统编版高中语文 选择性必修上册 古 |  | |

| 格式 | pptx | ||

| 文件大小 | 4.3MB | ||

| 资源类型 | 教案 | ||

| 版本资源 | 统编版 | ||

| 科目 | 语文 | ||

| 更新时间 | 2024-09-23 15:02:32 | ||

图片预览

文档简介

(共43张PPT)

苏轼

(1037-1101)

字子瞻,号东坡居士。四川眉山人,北宋著名文学家。21岁中进士,开始为宦生涯。这首词作于宋神宗熙宁八年。当时苏轼因与王安石政见不和,自请外调,在密州做地方官。那时他已经40岁了,二十年仕途奔波,妻子亡故。这一切的一切都令他感伤……

李白

苏轼

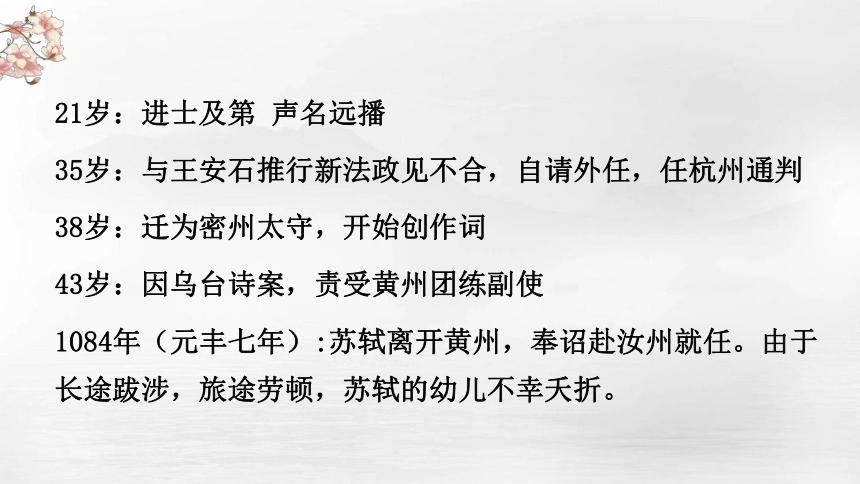

21岁:进士及第 声名远播

35岁:与王安石推行新法政见不合,自请外任,任杭州通判

38岁:迁为密州太守,开始创作词

43岁:因乌台诗案,责受黄州团练副使

1084年(元丰七年):苏轼离开黄州,奉诏赴汝州就任。由于长途跋涉,旅途劳顿,苏轼的幼儿不幸夭折。

写作背景

苏轼21岁中进士,开始为宦生涯。宋神宗熙宁八年(乙卯年,公元1075年)因与王安石政见不和,自请外调,在密州做地方官。这时他已经40岁了,二十年仕途奔波沉浮,妻子亡故已十年。现实里的境遇,对亡妻依旧的一往情深,这年正月二十日夜,苏轼梦见亡妻王氏,便写下这首“有声当彻天,有泪当彻泉 ”(陈师道语)悼亡词。此时诗人四十岁,其妻王弗去世整十年。题目上“乙卯”,指的就是这一年。

【补充资料】

公元1055年,一对新人结婚了。新郎是19岁的四川才子苏东坡,新娘是16岁的王弗。一对新人可谓才子佳人,琴瑟和谐。王弗,四川青神县乡贡进士王方之女,聪明沉静,知书达礼。婚后,每当苏轼读书时,她便陪伴在侧,终日不去;苏轼偶有遗忘,她便从旁提醒。苏轼问她其它书,她都约略知道。王弗对苏轼关怀备至,二人情深意笃,恩爱有加。据记载,在一个正月夜里,王弗见庭前梅花盛开,月色清朗,对苏轼说:“春月胜与秋月。秋色让人惨凄,春月令人和悦。可召清高之人饮此花下。”东坡听了高兴地说:“此乃诗家语也。”

【补充资料】

王弗贤淑端庄,曾对苏轼的事业、为人处事进行过多次有见识的告诫、嘱咐。《东坡逸事》里有王氏“幕后听言”的故事,是说东坡每有客来,王弗总是躲在屏风的后面屏息静听。待客人走后,她每每软语相劝,说得在理又每得印证。她是真正的贤妻内助,因此苏轼早年青云直上,除了有欧阳修等先贤的掖助外,“妻贤夫少祸”的力量也不可小觑。

可惜天妒良缘,红颜薄命,王弗26岁就去世了。这时苏轼中年丧妻,其心中的沉痛是不言而喻的。

中国文学史上,从《诗经》开始,就已经出现“悼亡诗”。从悼亡诗出现一直到北宋的苏轼这期间,悼亡诗写得最有名的有西晋的潘岳和中唐的元稹。晚唐的李商隐亦曾有悼亡之作。他们的作品悲切感人。或写爱侣去后,处孤室而凄怆,睹遗物而伤神;或写作者既富且贵,追忆往昔,慨叹世事乖舛、天命无常;或将自己深沉博大的思念和追忆之情,用恍惚迷离的文字和色彩抒发出来,读之令人心痛。而用词写悼亡,是苏轼的首创。

悼亡诗

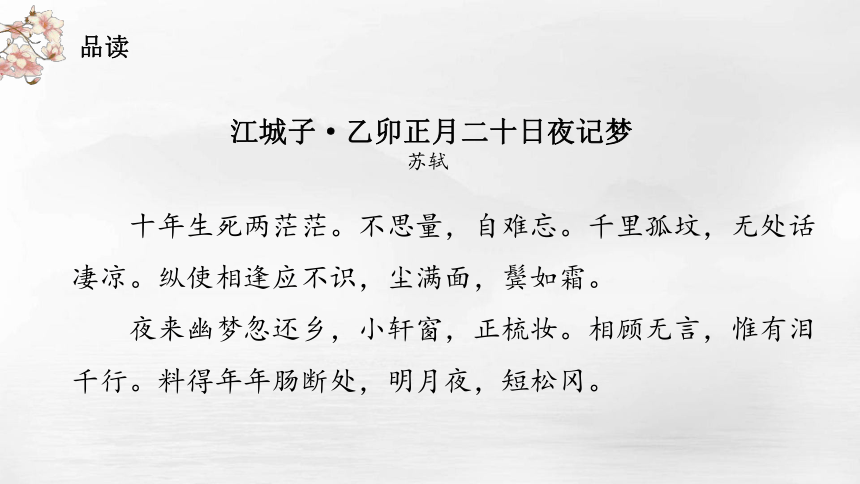

品读

江城子·乙卯正月二十日夜记梦

苏轼

十年生死两茫茫。不思量,自难忘。千里孤坟,无处话凄凉。纵使相逢应不识,尘满面,鬓如霜。

夜来幽梦忽还乡,小轩窗,正梳妆。相顾无言,惟有泪千行。料得年年肠断处,明月夜,短松冈。

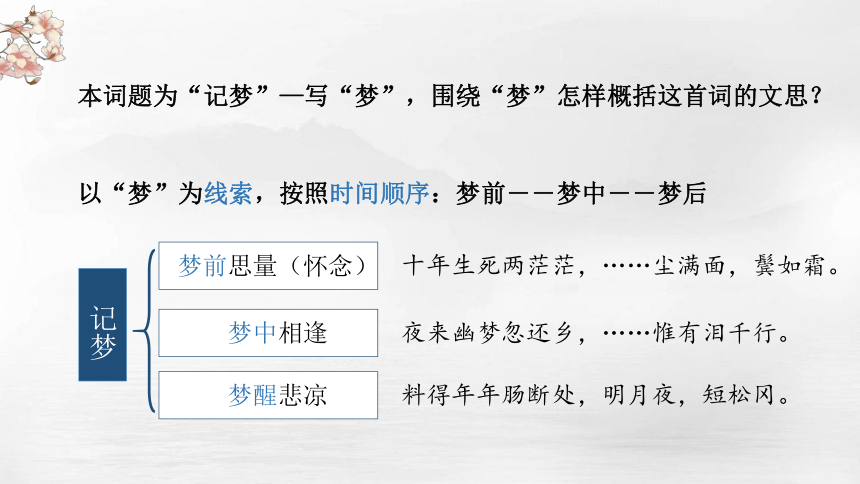

本词题为“记梦”—写“梦”,围绕“梦”怎样概括这首词的文思?

以“梦”为线索,按照时间顺序:梦前――梦中――梦后

记梦

梦前思量(怀念)

十年生死两茫茫,……尘满面,鬓如霜。

梦中相逢

夜来幽梦忽还乡,……惟有泪千行。

梦醒悲凉

料得年年肠断处,明月夜,短松冈。

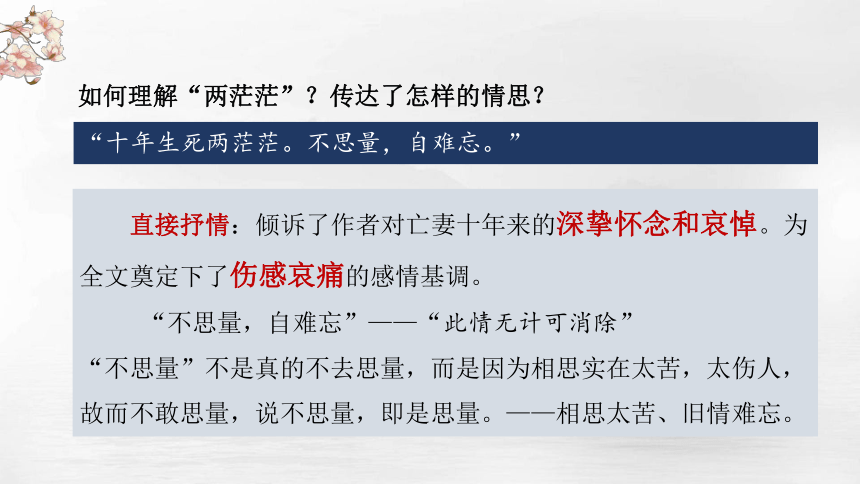

如何理解“两茫茫”?传达了怎样的情思?

“十年生死两茫茫。不思量,自难忘。”

直接抒情:倾诉了作者对亡妻十年来的深挚怀念和哀悼。为全文奠定下了伤感哀痛的感情基调。

“不思量,自难忘”——“此情无计可消除”

“不思量”不是真的不去思量,而是因为相思实在太苦,太伤人,故而不敢思量,说不思量,即是思量。——相思太苦、旧情难忘。

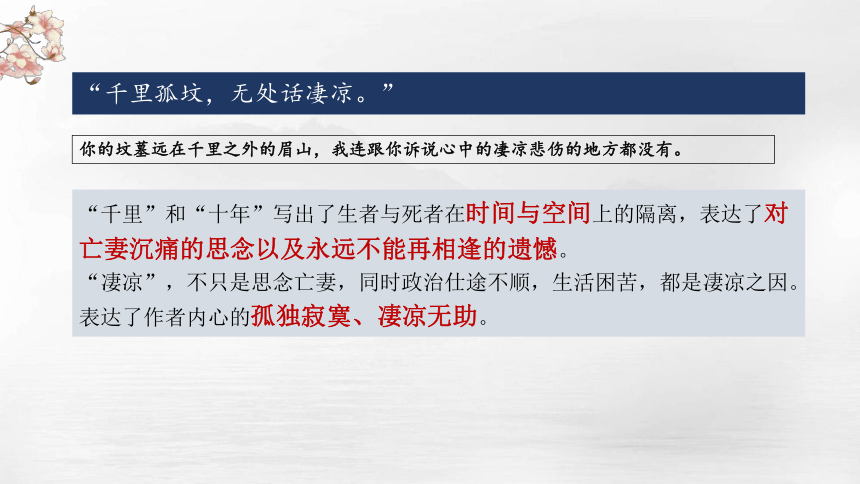

“千里孤坟,无处话凄凉。”

你的坟墓远在千里之外的眉山,我连跟你诉说心中的凄凉悲伤的地方都没有。

“千里”和“十年”写出了生者与死者在时间与空间上的隔离,表达了对亡妻沉痛的思念以及永远不能再相逢的遗憾。

“凄凉”,不只是思念亡妻,同时政治仕途不顺,生活困苦,都是凄凉之因。表达了作者内心的孤独寂寞、凄凉无助。

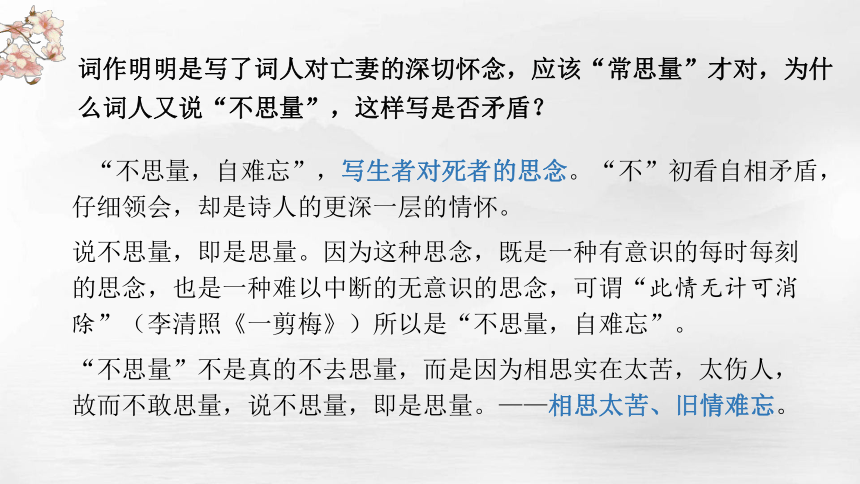

词作明明是写了词人对亡妻的深切怀念,应该“常思量”才对,为什么词人又说“不思量”,这样写是否矛盾?

“不思量,自难忘”,写生者对死者的思念。“不”初看自相矛盾,仔细领会,却是诗人的更深一层的情怀。

说不思量,即是思量。因为这种思念,既是一种有意识的每时每刻的思念,也是一种难以中断的无意识的思念,可谓“此情无计可消除”(李清照《一剪梅》)所以是“不思量,自难忘”。

“不思量”不是真的不去思量,而是因为相思实在太苦,太伤人,故而不敢思量,说不思量,即是思量。——相思太苦、旧情难忘。

“纵使相逢应不识,尘满面,鬓如霜。”

情感的风尘(思念亡妻的苦楚)

人生的风尘(仕途坎坷的艰辛)

虚实结合:表现了作者对亡妻的深切怀念,从想象中的亡妻的反应方面,来衬托作者十年来所遭遇的不幸和世事的巨大变化。

即使相逢你也该认不出我了,因为四处奔波,我早已灰尘满面,鬓发如霜。

这十年,正是围绕王安石变法,革新派与守旧派的斗争愈演愈烈的时候。苏轼因反对王安石变法,在朝中受到排挤打压,因而请求出任地方官,先是通判杭州,三年后又移知密州。仕途坎坷,遭际不幸,转徙外地,艰辛备尝。可以说,跟妻子死别十年来的痛苦经历、感情,都含蕴在这六个字之中了。作此词时,苏轼年仅四十,说"鬓如霜"不无夸张,但我们也由此可见其生活之遭际挫折和心境之凄凉。

“纵使相逢应不识,尘满面,鬓如霜。”

上阙:死别之痛和相思之苦――写景、记事、抒情

小结(上)

首先三个长短句,把死别后的个人忧愤,包括在苍老衰颓之中,妻子辞别人世已十年,“纵使相逢”恐怕也认“我”不出了。这个不可能的假设,感情深沉悲痛,表现了对爱侣的深切怀念,也寄寓了自己的身世之感。

铺垫作用

上阙阐明了“自难忘”,但是“十年”漫长的时间,“千里”广阔的空间,在这漫长广阔的时空之中,又隔阻着难以逾越的生死之间的界限,时、空、生死这种种界限难以跨越,那只好乞诸于梦中相会了。作者又怎能不倍增“无处话凄凉”的感叹呢?所以,上阙这四句为“记梦”作好了铺垫 。

这首词是记梦,可文已至半却还没有写到梦境,为什么?上阙的内容在词中有什么作用?

词人期盼与亡妻相见,为什么在梦中见了,却又“相顾无言”?

“夜来幽梦忽还乡,小轩窗,正梳妆。相顾无言,惟有泪千行。”

晚上忽然在梦境中又回到了家乡,只见你正在小窗前对镜梳妆。你我默默相望,千言万语不知从何说起,只有无言的泪水落下千行。

“小轩窗,正梳妆”——白描,实际是夫妻二人生前甜蜜幸福生活的真实写照。

“相顾无言,惟有泪千行。”——“此时无声胜有声”

别后十年,夫妻相见,虽有千言万语,却不知从何说起,使梦境更添一丝凄凉。

梦醒了,展现在作者脑海中的又是什么呢?

“明月夜,短松冈”营造了悲凉肠断的环境氛围。

“料得年年肠断处,明月夜,短松冈。”

诗人的思绪又回到了上阕的“千里孤坟”处。短松冈,即指王弗的墓地。诗人推想妻子的亡灵在年年的明月之夜,在遍植松树的坟地上,该是何等伤心断肠!

“料得年年肠断处,明月夜,短松冈。”

料想那明月照耀着的长着小松树的坟山,是你年复一年地思念我而痛欲断肠的地方。

对写,写自己怀念亡妻,却料想对方为怀念自己而柔肠寸断,语言平易质朴,将对亡妻的思念表达得深沉哀婉,催人泪下。

用凄凉的环境衬托悲凉的心情。

背灯和月就花阴,已是十年踪迹十年心。——纳兰性德《虞美人》

下阙:梦中相逢之喜和醒后之悲――写人、记事、抒情

小结(下)

思考

题虽为记梦,实际是以记梦来抒写对亡妻真挚的爱情和深沉的思念。全词感情深挚,充满一种凄婉哀伤的调子。

请用一句诗小结梦前、梦境、梦后的情感?

此情无计可消除

此时无声胜有声

此恨绵绵无绝期

记梦

梦前思量(怀念)

梦中相逢

梦醒悲凉

现实

梦境

现实

写作手法鉴赏

1.以虚映实,虚中见实。

梦是虚幻的、缥缈的,然而梦中人的感情却显得那么真挚、深沉,实实在在。或者可以说,正是因为借助于梦境的虚幻与缥缈,才格外地显得情真意切。

2.情感真挚,以情动人。

感情的表现,在梦前和梦中,前后一致;而随着入梦和梦醒,又一步步深化:死别相思苦;相思不见,无处话凄凉苦;积思成梦,幽梦话凄凉亦苦;梦醒而只剩得冷月松冈,则更苦。全词凄婉哀伤,出语悲苦,真可说是一字一泪!其强烈的艺术感染力就在于:以情动人。

写作手法鉴赏

3.想象丰富、构思精巧。

作者从漫长的时间与广阔的空间之中来驰骋自己的想象,并把过去,眼前,梦境与未来融为统一的艺术整体,紧紧围绕“思量”、“难忘”四字展开描写。全词组织严密,一气呵成,又曲折跌宕,波澜起伏。上片八句写梦前的忆念及感情上的起伏,下片前五句写梦中的悲喜,末三句述梦后的喟叹。情节,有起有伏;感情,有悲有喜;极尽曲折变化之能事。

写作手法鉴赏

4.语言爽快,纯系白描。

这是一首抒写真情实感的词作,语言极其朴素自然,真情实境,毫无雕琢的痕迹。这样质朴的语言又与不同的句式(三、四、五、七言)的交错使用相结合,使这首词既俊爽而又音响凄厉,恰当地表现出作者心潮激荡、勃郁不平的思想感情。

文化常识

白描是诗歌的表现手法之一,即用最朴素最简练的文字描摹形象,不事辞藻雕饰,不加渲染烘托,它要求抓住描写对象的特征,如实地勾勒出人物、事物与景物的情态面貌。

白描手法

一去二三里,烟村四五家。

亭台六七座,八九十枝花。

方宅十余亩,草屋八九间。

狗吠深巷中,鸡鸣桑树颠。

大漠孤烟直,长河落日圆。

人闲桂花落,夜静春山空。

月出惊山鸟,时鸣春涧中。

明月松间照,清泉石上流。

文化常识—白描手法

1、描写人物,不写背景,只突出主体。

从写人、状物、绘景中,显示白描技法的几个主要特点:

“满面尘灰烟火色,两鬓苍苍十指黑”(《卖炭翁》白居易)

十四个字的肖像描写,不仅准确地表现了卖炭翁的职业和年龄特征,而且使人想到他的辛酸劳作和痛苦生活。用白描手法刻画人物,三言两语就能揭示人物的外貌、情态等,使读者如见其人。

文化常识—白描手法

2、叙写事件,不求细致,只求传神。

从写人、状物、绘景中,显示白描技法的几个主要特点:

“父耕原上田,子属山下荒;六月禾未秀,官家已修仓”

(《田家》聂夷中)

全诗客观叙事,没有半句议论与抒情,却深刻地提示了农民深受苦难的根源。

文化常识—白描手法

3、状写景物,不尚华丽,务求朴实。

从写人、状物、绘景中,显示白描技法的几个主要特点:

“日暮苍山远,天寒白屋贫。 柴门闻犬吠,风雪夜归人”

(《逢雪宿芙蓉山主人》刘长卿)

苍山,风雪,白屋,柴门,犬吠,归人,层次分明,有远有近,有声有色,形成了“风雪夜归人”的画境;

“有真意,去粉饰,少做作,勿卖弄”。 ——鲁迅

江城子·乙卯正月二十日夜记梦

苏轼 〔宋代〕

十年生死两茫茫,不思量,自难忘。千里孤坟,无处话凄凉。纵使相逢应不识,尘满面,鬓如霜。

夜来幽梦忽还乡,小轩窗,正梳妆。相顾无言,惟有泪千行。料得年年肠断处,明月夜,短松冈。

ang,江阳韵,后鼻音口腔共鸣,读来荡气回肠,豪情独创

诗歌是声韵、语言、形式和情感的统一。

补充:韵脚与情感

练习

夏夜追凉

杨万里

夜热依然午热同,开门小立月明中。

竹深树密虫鸣处,时有微凉不是风。

①这一句运用了白描、衬托的手法。以淡淡的笔墨描绘出一幅树荫密密、竹林深深、虫鸣唧唧的夏夜图。竹深林密衬托出环境的清幽,虫鸣更见其静谧。

②与下句形成因果关系,引出结句“时有微凉不是风”,这一真切、细微的体验为突出静中生凉的主旨作铺垫。

第三句运用了什么手法?在诗中的作用是什么?结合全诗赏析。

“虚写”“想象”与“对写”

虚写是文艺创作的一种表现方法﹐与实写相对。

“实写”是指写客观存在的实象、事实、实境。

“虚写”不是写眼前的实景,而是写想象中的景象。

虚写,状不在眼前的事物如在眼前,引起读者的想象。

“虚”包括三种类型

一、虚幻世界和梦境。

辛弃疾《破阵子 醉里挑灯看剑》中梦中胜利的虚幻之景与醒来时的白发现实形成鲜明的对比,让读者体味出诗人空有大志,报国无门的悲哀。

全词以虚写为主、实写为辅,用虚写的梦境来表现作者抗敌复国的雄心壮志,用实写的现实来表现作者报国无门的悲愤和无奈之情。

这种虚实并写的手法使作者虚写与实写的两种思想感情之间构成一种对比和反衬,从而使这两种思想感情都得到了更加强烈和充分的表现。

二、想象和回忆

虞美人

南唐 李煜

春花秋月何时了,往事知多少

小楼昨夜又东风,故国不堪回首月明中。

雕栏玉砌应犹在,只是朱颜改。

问君能有几多愁?恰似一江春水向东流。

三、设想之境

例如,柳永的《雨霖玲》一词,上片除“念去去千里烟波,暮霭沉沉楚天阔”外, 写的都是眼前实景实事实情,写此词人和心爱的人不忍分别又不得不别的心情。这是实写;

下片写对别后生活的设想,“今宵酒醒何处 杨柳岸、晓风残月。此去经年,应是良辰好景虚设。便纵有千种风情,更与何人说 ” 着意描绘词人孤独寂寞的心情。这是虚写;

虚实结合,淋漓尽致地写出了离别的依依不舍。

宋代画院招生考试曾出过一个画题 “深山藏古寺”

在“藏”字上做了文章,虽然没有直接画寺,但人们不难从通往深山的石径和挑水的和尚联想到深山必藏有古寺。

需要注意的是,手法有时候是有交叉的。

虚写有时就是想象和联想。

联想与想象一般有三种常见的模式:

1.想象过去发生到诗人未见这一事物之前。

月黑夜风高,单于夜遁逃

2.想象现在可能正在远方发生的物或事情

遥知兄弟登高处,遍插茱萸少一人

3.想象未来可能发生的物或者事情

何当共剪西窗烛,却话巴山夜雨时。

2、3两种写法在古代有一个专门的术语叫做“对写”

从对面入手借彼写已,曲折表意,把深挚的情思表达得委婉含蓄、深切感人的手法叫“对写法”

一、悬想对方情景,以衬托自己对对方(妻子、儿女、兄弟等家人或友人)的思念之情

邯郸冬至夜思家

邯郸驿里逢冬至,抱膝灯前影伴身。

想得家中夜深坐,还应说着远行人。

对写手法的分类

夜雨寄北

君问归期未有期,巴山夜雨涨秋池。

何当共剪西窗烛,却话巴山放雨时。

二、回忆或设想与对方相聚时的欢乐情景以反衬今日的相思之苦。

苏轼

(1037-1101)

字子瞻,号东坡居士。四川眉山人,北宋著名文学家。21岁中进士,开始为宦生涯。这首词作于宋神宗熙宁八年。当时苏轼因与王安石政见不和,自请外调,在密州做地方官。那时他已经40岁了,二十年仕途奔波,妻子亡故。这一切的一切都令他感伤……

李白

苏轼

21岁:进士及第 声名远播

35岁:与王安石推行新法政见不合,自请外任,任杭州通判

38岁:迁为密州太守,开始创作词

43岁:因乌台诗案,责受黄州团练副使

1084年(元丰七年):苏轼离开黄州,奉诏赴汝州就任。由于长途跋涉,旅途劳顿,苏轼的幼儿不幸夭折。

写作背景

苏轼21岁中进士,开始为宦生涯。宋神宗熙宁八年(乙卯年,公元1075年)因与王安石政见不和,自请外调,在密州做地方官。这时他已经40岁了,二十年仕途奔波沉浮,妻子亡故已十年。现实里的境遇,对亡妻依旧的一往情深,这年正月二十日夜,苏轼梦见亡妻王氏,便写下这首“有声当彻天,有泪当彻泉 ”(陈师道语)悼亡词。此时诗人四十岁,其妻王弗去世整十年。题目上“乙卯”,指的就是这一年。

【补充资料】

公元1055年,一对新人结婚了。新郎是19岁的四川才子苏东坡,新娘是16岁的王弗。一对新人可谓才子佳人,琴瑟和谐。王弗,四川青神县乡贡进士王方之女,聪明沉静,知书达礼。婚后,每当苏轼读书时,她便陪伴在侧,终日不去;苏轼偶有遗忘,她便从旁提醒。苏轼问她其它书,她都约略知道。王弗对苏轼关怀备至,二人情深意笃,恩爱有加。据记载,在一个正月夜里,王弗见庭前梅花盛开,月色清朗,对苏轼说:“春月胜与秋月。秋色让人惨凄,春月令人和悦。可召清高之人饮此花下。”东坡听了高兴地说:“此乃诗家语也。”

【补充资料】

王弗贤淑端庄,曾对苏轼的事业、为人处事进行过多次有见识的告诫、嘱咐。《东坡逸事》里有王氏“幕后听言”的故事,是说东坡每有客来,王弗总是躲在屏风的后面屏息静听。待客人走后,她每每软语相劝,说得在理又每得印证。她是真正的贤妻内助,因此苏轼早年青云直上,除了有欧阳修等先贤的掖助外,“妻贤夫少祸”的力量也不可小觑。

可惜天妒良缘,红颜薄命,王弗26岁就去世了。这时苏轼中年丧妻,其心中的沉痛是不言而喻的。

中国文学史上,从《诗经》开始,就已经出现“悼亡诗”。从悼亡诗出现一直到北宋的苏轼这期间,悼亡诗写得最有名的有西晋的潘岳和中唐的元稹。晚唐的李商隐亦曾有悼亡之作。他们的作品悲切感人。或写爱侣去后,处孤室而凄怆,睹遗物而伤神;或写作者既富且贵,追忆往昔,慨叹世事乖舛、天命无常;或将自己深沉博大的思念和追忆之情,用恍惚迷离的文字和色彩抒发出来,读之令人心痛。而用词写悼亡,是苏轼的首创。

悼亡诗

品读

江城子·乙卯正月二十日夜记梦

苏轼

十年生死两茫茫。不思量,自难忘。千里孤坟,无处话凄凉。纵使相逢应不识,尘满面,鬓如霜。

夜来幽梦忽还乡,小轩窗,正梳妆。相顾无言,惟有泪千行。料得年年肠断处,明月夜,短松冈。

本词题为“记梦”—写“梦”,围绕“梦”怎样概括这首词的文思?

以“梦”为线索,按照时间顺序:梦前――梦中――梦后

记梦

梦前思量(怀念)

十年生死两茫茫,……尘满面,鬓如霜。

梦中相逢

夜来幽梦忽还乡,……惟有泪千行。

梦醒悲凉

料得年年肠断处,明月夜,短松冈。

如何理解“两茫茫”?传达了怎样的情思?

“十年生死两茫茫。不思量,自难忘。”

直接抒情:倾诉了作者对亡妻十年来的深挚怀念和哀悼。为全文奠定下了伤感哀痛的感情基调。

“不思量,自难忘”——“此情无计可消除”

“不思量”不是真的不去思量,而是因为相思实在太苦,太伤人,故而不敢思量,说不思量,即是思量。——相思太苦、旧情难忘。

“千里孤坟,无处话凄凉。”

你的坟墓远在千里之外的眉山,我连跟你诉说心中的凄凉悲伤的地方都没有。

“千里”和“十年”写出了生者与死者在时间与空间上的隔离,表达了对亡妻沉痛的思念以及永远不能再相逢的遗憾。

“凄凉”,不只是思念亡妻,同时政治仕途不顺,生活困苦,都是凄凉之因。表达了作者内心的孤独寂寞、凄凉无助。

词作明明是写了词人对亡妻的深切怀念,应该“常思量”才对,为什么词人又说“不思量”,这样写是否矛盾?

“不思量,自难忘”,写生者对死者的思念。“不”初看自相矛盾,仔细领会,却是诗人的更深一层的情怀。

说不思量,即是思量。因为这种思念,既是一种有意识的每时每刻的思念,也是一种难以中断的无意识的思念,可谓“此情无计可消除”(李清照《一剪梅》)所以是“不思量,自难忘”。

“不思量”不是真的不去思量,而是因为相思实在太苦,太伤人,故而不敢思量,说不思量,即是思量。——相思太苦、旧情难忘。

“纵使相逢应不识,尘满面,鬓如霜。”

情感的风尘(思念亡妻的苦楚)

人生的风尘(仕途坎坷的艰辛)

虚实结合:表现了作者对亡妻的深切怀念,从想象中的亡妻的反应方面,来衬托作者十年来所遭遇的不幸和世事的巨大变化。

即使相逢你也该认不出我了,因为四处奔波,我早已灰尘满面,鬓发如霜。

这十年,正是围绕王安石变法,革新派与守旧派的斗争愈演愈烈的时候。苏轼因反对王安石变法,在朝中受到排挤打压,因而请求出任地方官,先是通判杭州,三年后又移知密州。仕途坎坷,遭际不幸,转徙外地,艰辛备尝。可以说,跟妻子死别十年来的痛苦经历、感情,都含蕴在这六个字之中了。作此词时,苏轼年仅四十,说"鬓如霜"不无夸张,但我们也由此可见其生活之遭际挫折和心境之凄凉。

“纵使相逢应不识,尘满面,鬓如霜。”

上阙:死别之痛和相思之苦――写景、记事、抒情

小结(上)

首先三个长短句,把死别后的个人忧愤,包括在苍老衰颓之中,妻子辞别人世已十年,“纵使相逢”恐怕也认“我”不出了。这个不可能的假设,感情深沉悲痛,表现了对爱侣的深切怀念,也寄寓了自己的身世之感。

铺垫作用

上阙阐明了“自难忘”,但是“十年”漫长的时间,“千里”广阔的空间,在这漫长广阔的时空之中,又隔阻着难以逾越的生死之间的界限,时、空、生死这种种界限难以跨越,那只好乞诸于梦中相会了。作者又怎能不倍增“无处话凄凉”的感叹呢?所以,上阙这四句为“记梦”作好了铺垫 。

这首词是记梦,可文已至半却还没有写到梦境,为什么?上阙的内容在词中有什么作用?

词人期盼与亡妻相见,为什么在梦中见了,却又“相顾无言”?

“夜来幽梦忽还乡,小轩窗,正梳妆。相顾无言,惟有泪千行。”

晚上忽然在梦境中又回到了家乡,只见你正在小窗前对镜梳妆。你我默默相望,千言万语不知从何说起,只有无言的泪水落下千行。

“小轩窗,正梳妆”——白描,实际是夫妻二人生前甜蜜幸福生活的真实写照。

“相顾无言,惟有泪千行。”——“此时无声胜有声”

别后十年,夫妻相见,虽有千言万语,却不知从何说起,使梦境更添一丝凄凉。

梦醒了,展现在作者脑海中的又是什么呢?

“明月夜,短松冈”营造了悲凉肠断的环境氛围。

“料得年年肠断处,明月夜,短松冈。”

诗人的思绪又回到了上阕的“千里孤坟”处。短松冈,即指王弗的墓地。诗人推想妻子的亡灵在年年的明月之夜,在遍植松树的坟地上,该是何等伤心断肠!

“料得年年肠断处,明月夜,短松冈。”

料想那明月照耀着的长着小松树的坟山,是你年复一年地思念我而痛欲断肠的地方。

对写,写自己怀念亡妻,却料想对方为怀念自己而柔肠寸断,语言平易质朴,将对亡妻的思念表达得深沉哀婉,催人泪下。

用凄凉的环境衬托悲凉的心情。

背灯和月就花阴,已是十年踪迹十年心。——纳兰性德《虞美人》

下阙:梦中相逢之喜和醒后之悲――写人、记事、抒情

小结(下)

思考

题虽为记梦,实际是以记梦来抒写对亡妻真挚的爱情和深沉的思念。全词感情深挚,充满一种凄婉哀伤的调子。

请用一句诗小结梦前、梦境、梦后的情感?

此情无计可消除

此时无声胜有声

此恨绵绵无绝期

记梦

梦前思量(怀念)

梦中相逢

梦醒悲凉

现实

梦境

现实

写作手法鉴赏

1.以虚映实,虚中见实。

梦是虚幻的、缥缈的,然而梦中人的感情却显得那么真挚、深沉,实实在在。或者可以说,正是因为借助于梦境的虚幻与缥缈,才格外地显得情真意切。

2.情感真挚,以情动人。

感情的表现,在梦前和梦中,前后一致;而随着入梦和梦醒,又一步步深化:死别相思苦;相思不见,无处话凄凉苦;积思成梦,幽梦话凄凉亦苦;梦醒而只剩得冷月松冈,则更苦。全词凄婉哀伤,出语悲苦,真可说是一字一泪!其强烈的艺术感染力就在于:以情动人。

写作手法鉴赏

3.想象丰富、构思精巧。

作者从漫长的时间与广阔的空间之中来驰骋自己的想象,并把过去,眼前,梦境与未来融为统一的艺术整体,紧紧围绕“思量”、“难忘”四字展开描写。全词组织严密,一气呵成,又曲折跌宕,波澜起伏。上片八句写梦前的忆念及感情上的起伏,下片前五句写梦中的悲喜,末三句述梦后的喟叹。情节,有起有伏;感情,有悲有喜;极尽曲折变化之能事。

写作手法鉴赏

4.语言爽快,纯系白描。

这是一首抒写真情实感的词作,语言极其朴素自然,真情实境,毫无雕琢的痕迹。这样质朴的语言又与不同的句式(三、四、五、七言)的交错使用相结合,使这首词既俊爽而又音响凄厉,恰当地表现出作者心潮激荡、勃郁不平的思想感情。

文化常识

白描是诗歌的表现手法之一,即用最朴素最简练的文字描摹形象,不事辞藻雕饰,不加渲染烘托,它要求抓住描写对象的特征,如实地勾勒出人物、事物与景物的情态面貌。

白描手法

一去二三里,烟村四五家。

亭台六七座,八九十枝花。

方宅十余亩,草屋八九间。

狗吠深巷中,鸡鸣桑树颠。

大漠孤烟直,长河落日圆。

人闲桂花落,夜静春山空。

月出惊山鸟,时鸣春涧中。

明月松间照,清泉石上流。

文化常识—白描手法

1、描写人物,不写背景,只突出主体。

从写人、状物、绘景中,显示白描技法的几个主要特点:

“满面尘灰烟火色,两鬓苍苍十指黑”(《卖炭翁》白居易)

十四个字的肖像描写,不仅准确地表现了卖炭翁的职业和年龄特征,而且使人想到他的辛酸劳作和痛苦生活。用白描手法刻画人物,三言两语就能揭示人物的外貌、情态等,使读者如见其人。

文化常识—白描手法

2、叙写事件,不求细致,只求传神。

从写人、状物、绘景中,显示白描技法的几个主要特点:

“父耕原上田,子属山下荒;六月禾未秀,官家已修仓”

(《田家》聂夷中)

全诗客观叙事,没有半句议论与抒情,却深刻地提示了农民深受苦难的根源。

文化常识—白描手法

3、状写景物,不尚华丽,务求朴实。

从写人、状物、绘景中,显示白描技法的几个主要特点:

“日暮苍山远,天寒白屋贫。 柴门闻犬吠,风雪夜归人”

(《逢雪宿芙蓉山主人》刘长卿)

苍山,风雪,白屋,柴门,犬吠,归人,层次分明,有远有近,有声有色,形成了“风雪夜归人”的画境;

“有真意,去粉饰,少做作,勿卖弄”。 ——鲁迅

江城子·乙卯正月二十日夜记梦

苏轼 〔宋代〕

十年生死两茫茫,不思量,自难忘。千里孤坟,无处话凄凉。纵使相逢应不识,尘满面,鬓如霜。

夜来幽梦忽还乡,小轩窗,正梳妆。相顾无言,惟有泪千行。料得年年肠断处,明月夜,短松冈。

ang,江阳韵,后鼻音口腔共鸣,读来荡气回肠,豪情独创

诗歌是声韵、语言、形式和情感的统一。

补充:韵脚与情感

练习

夏夜追凉

杨万里

夜热依然午热同,开门小立月明中。

竹深树密虫鸣处,时有微凉不是风。

①这一句运用了白描、衬托的手法。以淡淡的笔墨描绘出一幅树荫密密、竹林深深、虫鸣唧唧的夏夜图。竹深林密衬托出环境的清幽,虫鸣更见其静谧。

②与下句形成因果关系,引出结句“时有微凉不是风”,这一真切、细微的体验为突出静中生凉的主旨作铺垫。

第三句运用了什么手法?在诗中的作用是什么?结合全诗赏析。

“虚写”“想象”与“对写”

虚写是文艺创作的一种表现方法﹐与实写相对。

“实写”是指写客观存在的实象、事实、实境。

“虚写”不是写眼前的实景,而是写想象中的景象。

虚写,状不在眼前的事物如在眼前,引起读者的想象。

“虚”包括三种类型

一、虚幻世界和梦境。

辛弃疾《破阵子 醉里挑灯看剑》中梦中胜利的虚幻之景与醒来时的白发现实形成鲜明的对比,让读者体味出诗人空有大志,报国无门的悲哀。

全词以虚写为主、实写为辅,用虚写的梦境来表现作者抗敌复国的雄心壮志,用实写的现实来表现作者报国无门的悲愤和无奈之情。

这种虚实并写的手法使作者虚写与实写的两种思想感情之间构成一种对比和反衬,从而使这两种思想感情都得到了更加强烈和充分的表现。

二、想象和回忆

虞美人

南唐 李煜

春花秋月何时了,往事知多少

小楼昨夜又东风,故国不堪回首月明中。

雕栏玉砌应犹在,只是朱颜改。

问君能有几多愁?恰似一江春水向东流。

三、设想之境

例如,柳永的《雨霖玲》一词,上片除“念去去千里烟波,暮霭沉沉楚天阔”外, 写的都是眼前实景实事实情,写此词人和心爱的人不忍分别又不得不别的心情。这是实写;

下片写对别后生活的设想,“今宵酒醒何处 杨柳岸、晓风残月。此去经年,应是良辰好景虚设。便纵有千种风情,更与何人说 ” 着意描绘词人孤独寂寞的心情。这是虚写;

虚实结合,淋漓尽致地写出了离别的依依不舍。

宋代画院招生考试曾出过一个画题 “深山藏古寺”

在“藏”字上做了文章,虽然没有直接画寺,但人们不难从通往深山的石径和挑水的和尚联想到深山必藏有古寺。

需要注意的是,手法有时候是有交叉的。

虚写有时就是想象和联想。

联想与想象一般有三种常见的模式:

1.想象过去发生到诗人未见这一事物之前。

月黑夜风高,单于夜遁逃

2.想象现在可能正在远方发生的物或事情

遥知兄弟登高处,遍插茱萸少一人

3.想象未来可能发生的物或者事情

何当共剪西窗烛,却话巴山夜雨时。

2、3两种写法在古代有一个专门的术语叫做“对写”

从对面入手借彼写已,曲折表意,把深挚的情思表达得委婉含蓄、深切感人的手法叫“对写法”

一、悬想对方情景,以衬托自己对对方(妻子、儿女、兄弟等家人或友人)的思念之情

邯郸冬至夜思家

邯郸驿里逢冬至,抱膝灯前影伴身。

想得家中夜深坐,还应说着远行人。

对写手法的分类

夜雨寄北

君问归期未有期,巴山夜雨涨秋池。

何当共剪西窗烛,却话巴山放雨时。

二、回忆或设想与对方相聚时的欢乐情景以反衬今日的相思之苦。