第四单元 一 发现潜藏的逻辑谬误 课件(共39张PPT)统编版高中语文 选择性必修上册

文档属性

| 名称 | 第四单元 一 发现潜藏的逻辑谬误 课件(共39张PPT)统编版高中语文 选择性必修上册 |

|

|

| 格式 | pptx | ||

| 文件大小 | 3.5MB | ||

| 资源类型 | 教案 | ||

| 版本资源 | 统编版 | ||

| 科目 | 语文 | ||

| 更新时间 | 2024-09-23 00:00:00 | ||

图片预览

文档简介

(共39张PPT)

壹 接触基本的逻辑方法

贰 学习辨析逻辑错误

叁 进行简单的逻辑推理

肆 运用逻辑方法构建并完善论证

学

习

要

点

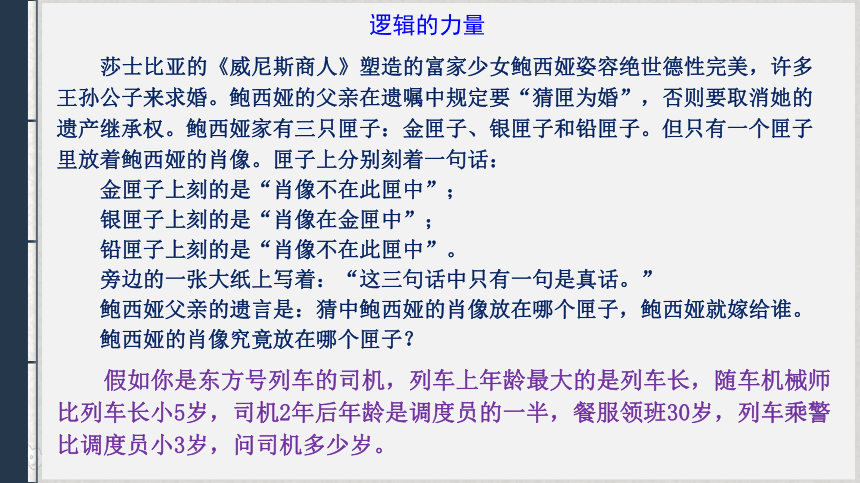

逻辑的力量

莎士比亚的《威尼斯商人》塑造的富家少女鲍西娅姿容绝世德性完美,许多王孙公子来求婚。鲍西娅的父亲在遗嘱中规定要“猜匣为婚”,否则要取消她的遗产继承权。鲍西娅家有三只匣子:金匣子、银匣子和铅匣子。但只有一个匣子里放着鲍西娅的肖像。匣子上分别刻着一句话:

金匣子上刻的是“肖像不在此匣中”;

银匣子上刻的是“肖像在金匣中”;

铅匣子上刻的是“肖像不在此匣中”。

旁边的一张大纸上写着:“这三句话中只有一句是真话。”

鲍西娅父亲的遗言是:猜中鲍西娅的肖像放在哪个匣子,鲍西娅就嫁给谁。

鲍西娅的肖像究竟放在哪个匣子?

逻辑的力量

假如你是东方号列车的司机,列车上年龄最大的是列车长,随车机械师比列车长小5岁,司机2年后年龄是调度员的一半,餐服领班30岁,列车乘警比调度员小3岁,问司机多少岁。

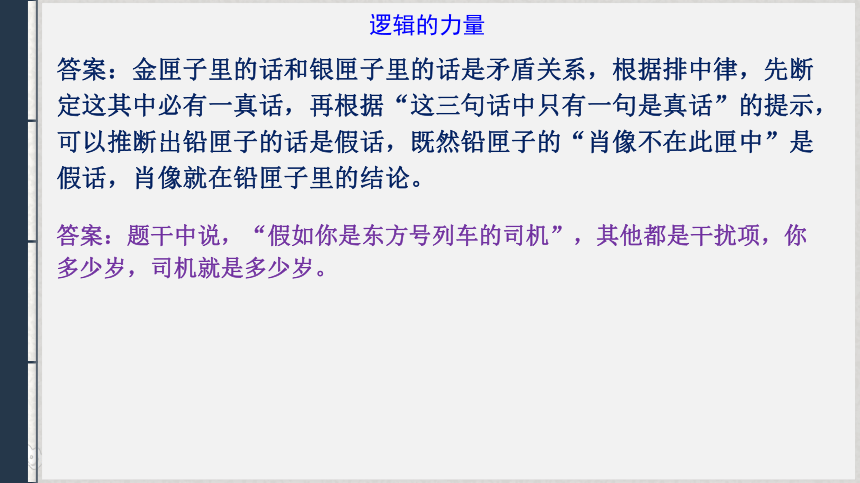

答案:金匣子里的话和银匣子里的话是矛盾关系,根据排中律,先断定这其中必有一真话,再根据“这三句话中只有一句是真话”的提示,可以推断出铅匣子的话是假话,既然铅匣子的“肖像不在此匣中”是假话,肖像就在铅匣子里的结论。

逻辑的力量

答案:题干中说,“假如你是东方号列车的司机”,其他都是干扰项,你多少岁,司机就是多少岁。

、

逻辑,《现代汉语》释义为思维的规律和规则。

研究思维的形式和规律,研究推理和论证的科学,我们称之为逻辑学。

逻辑通过概念、判断来进行推理、论证,学习逻辑,先要了解概念以及概念之间的关系。

概念的含义:心理学上认为,概念是人脑对客观事物本质的反映,这种反映是以词来标示和记载的。

概念是思维活动的结果和产物,同时又是思维活动借以进行的单元。

逻辑·概念

、

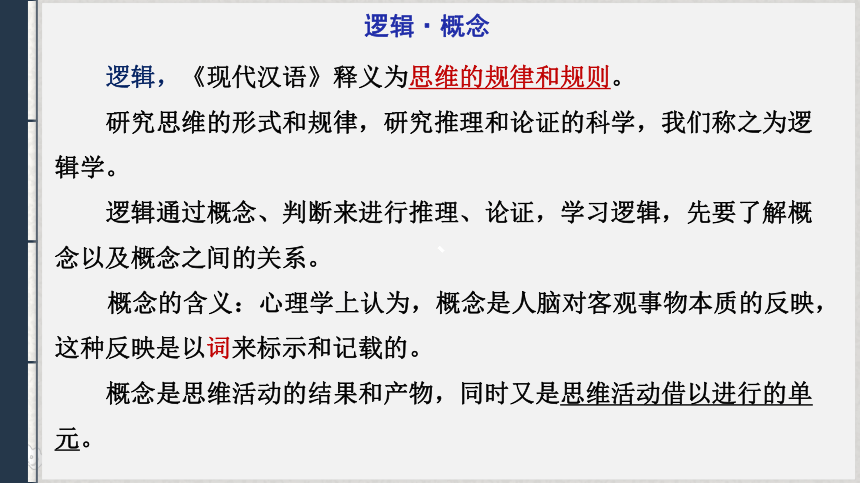

概念的组成

概念的内涵:反映在概念中的对象的本质属性。比如说“人”这个概念的内涵是指“有语言、能思维、会制造工具的动物”。

概念的外延:具有概念所反映的本质属性的对象。比如“古今中外以及将来的一切人”就是“人”这个概念的外延。

是什么

有什么

《现代汉语词典》中这样解释“发动机”这一概念:“把热能、电能等转换为机械能的机器,用来带动其他机械工作。如电动机、蒸汽机、涡轮机、内燃机、风车。”

在这里,“如”之前的内容都是“ 发动机”的内涵,“如”之后的内容是“发动机” 的部分外延。

、

概念的组成:内涵、外延

一个概念的内涵越多,外延就越小,反之,内涵越少,外延就越大。这就是内涵与外延的反比关系。内涵是概念所反映的对象的根本属性。外延则指所反映的对象的具体范围。

例如,“钢笔”这个概念的内涵,比“笔”的内涵要多。“钢笔”有笔的一般特点外,还增加了“笔尖用金属制成,钢性的,用墨水书写”这一特点。

“钢笔”的外延比“笔”的外延要小,它把毛笔、铅笔、圆珠笔等都排除在外。

、

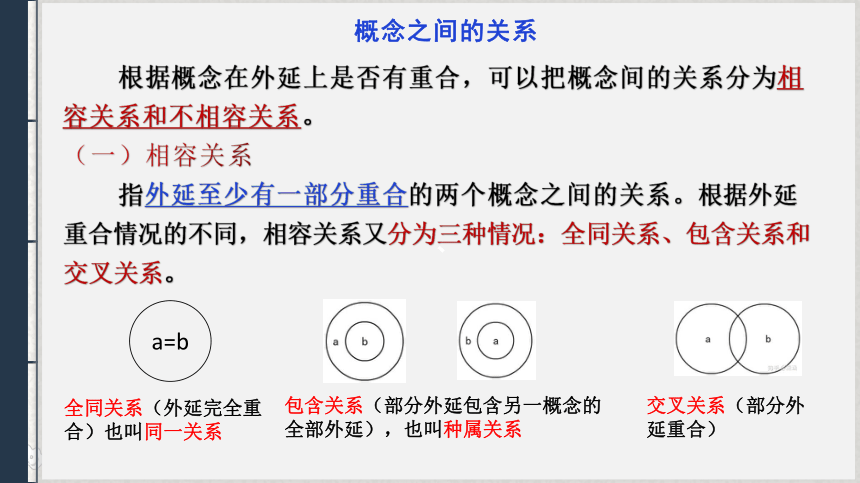

概念之间的关系

根据概念在外延上是否有重合,可以把概念间的关系分为相容关系和不相容关系。

(一)相容关系

指外延至少有一部分重合的两个概念之间的关系。根据外延重合情况的不同,相容关系又分为三种情况:全同关系、包含关系和交叉关系。

a=b

全同关系(外延完全重合)也叫同一关系

包含关系(部分外延包含另一概念的全部外延),也叫种属关系

交叉关系(部分外延重合)

、

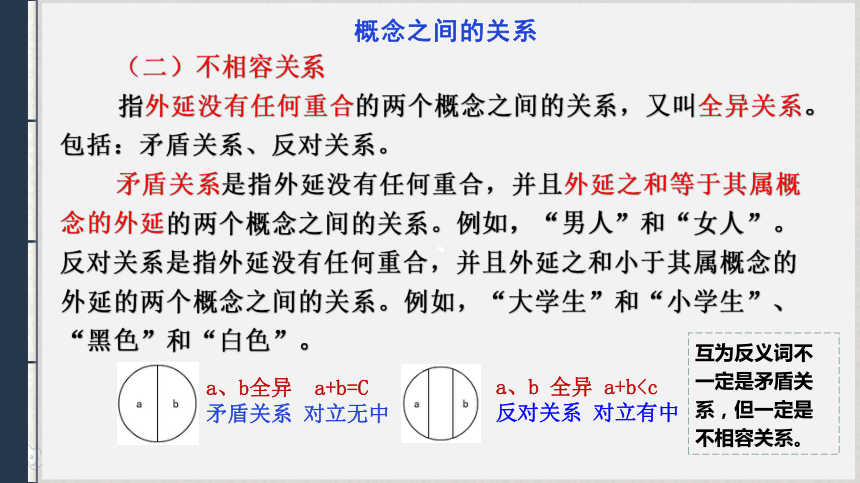

概念之间的关系

(二)不相容关系

指外延没有任何重合的两个概念之间的关系,又叫全异关系。包括:矛盾关系、反对关系。

矛盾关系是指外延没有任何重合,并且外延之和等于其属概念的外延的两个概念之间的关系。例如,“男人”和“女人”。反对关系是指外延没有任何重合,并且外延之和小于其属概念的外延的两个概念之间的关系。例如,“大学生”和“小学生”、“黑色”和“白色”。

a、b全异 a+b=C

矛盾关系 对立无中

a、b 全异 a+b反对关系 对立有中

互为反义词不一定是矛盾关系,但一定是不相容关系。

、

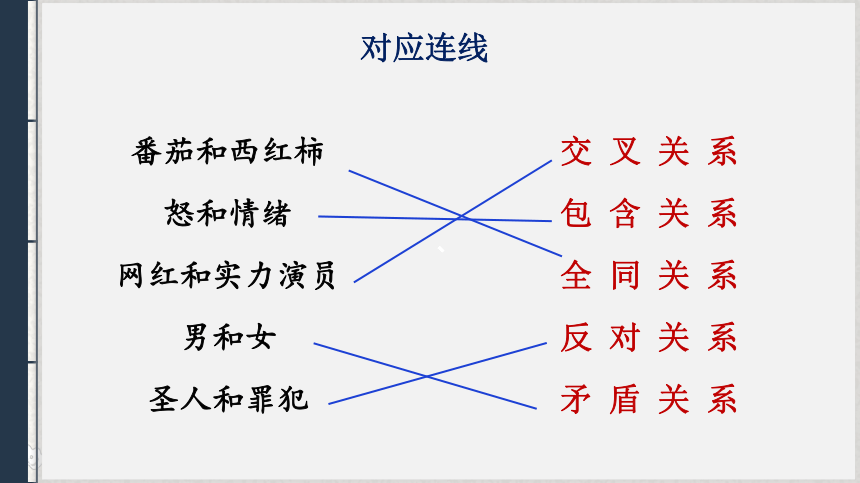

番茄和西红柿

怒和情绪

网红和实力演员

男和女

圣人和罪犯

交 叉 关 系

包 含 关 系

全 同 关 系

反 对 关 系

矛 盾 关 系

对应连线

、

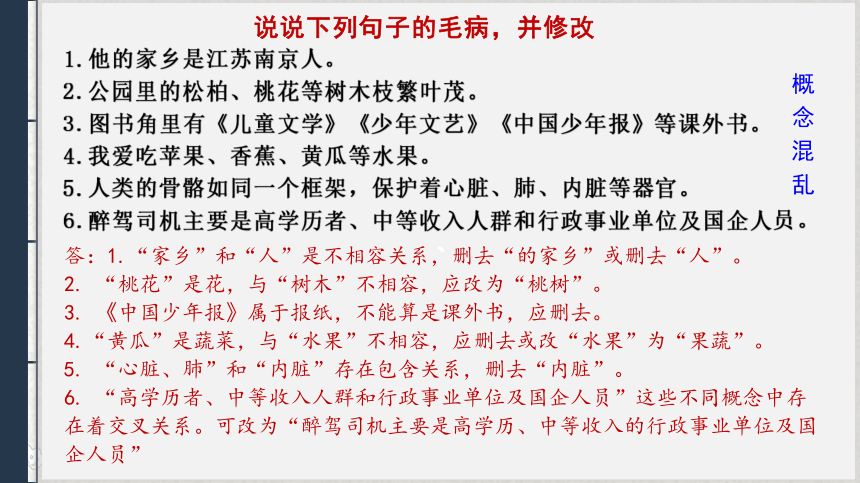

说说下列句子的毛病,并修改

1.他的家乡是江苏南京人。

2.公园里的松柏、桃花等树木枝繁叶茂。

3.图书角里有《儿童文学》《少年文艺》《中国少年报》等课外书。

4.我爱吃苹果、香蕉、黄瓜等水果。

5.人类的骨骼如同一个框架,保护着心脏、肺、内脏等器官。

6.醉驾司机主要是高学历者、中等收入人群和行政事业单位及国企人员。

答:1.“家乡”和“人”是不相容关系,删去“的家乡”或删去“人”。

2. “桃花”是花,与“树木”不相容,应改为“桃树”。

3. 《中国少年报》属于报纸,不能算是课外书,应删去。

4.“黄瓜”是蔬菜,与“水果”不相容,应删去或改“水果”为“果蔬”。

5. “心脏、肺”和“内脏”存在包含关系,删去“内脏”。

6. “高学历者、中等收入人群和行政事业单位及国企人员”这些不同概念中存在着交叉关系。可改为“醉驾司机主要是高学历、中等收入的行政事业单位及国企人员”

概念混乱

、

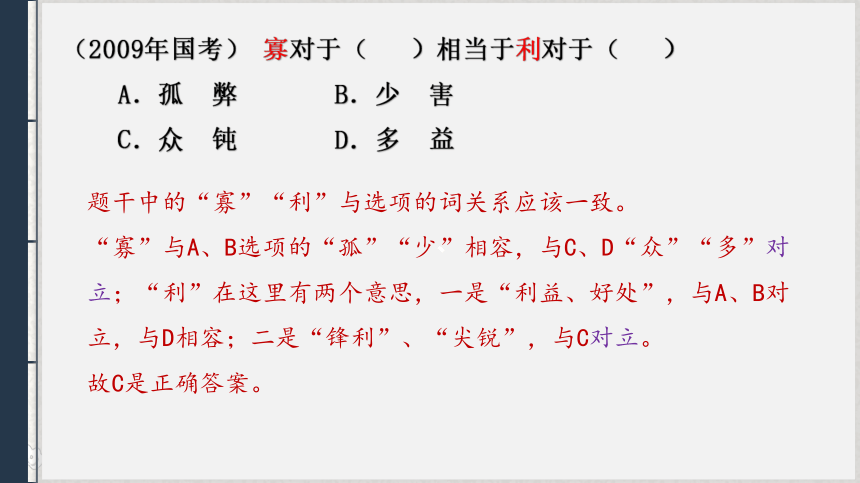

(2009年国考) 寡对于( )相当于利对于( )

A.孤 弊 B.少 害

C.众 钝 D.多 益

题干中的“寡”“利”与选项的词关系应该一致。

“寡”与A、B选项的“孤”“少”相容,与C、D“众”“多”对立;“利”在这里有两个意思,一是“利益、好处”,与A、B对立,与D相容;二是“锋利”、“尖锐”,与C对立。

故C是正确答案。

、

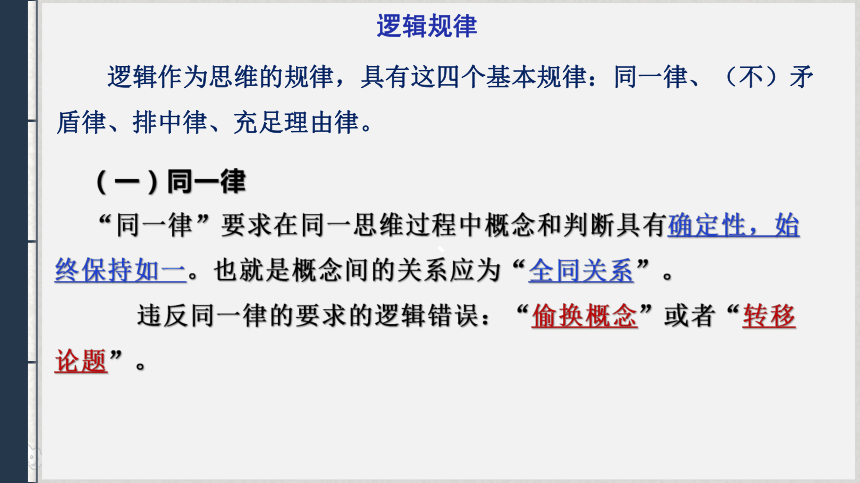

逻辑作为思维的规律,具有这四个基本规律:同一律、(不)矛盾律、排中律、充足理由律。

逻辑规律

(一)同一律

“同一律”要求在同一思维过程中概念和判断具有确定性,始终保持如一。也就是概念间的关系应为“全同关系”。

违反同一律的要求的逻辑错误:“偷换概念”或者“转移论题”。

、

(一)同一律

煮竹席

从前有个北方人到南方去,南方人请他吃笋。北方人没有吃过,觉得味道很鲜美,问:“这是什么 ”南方人回答:“是笋,长起来就是竹子。”北方人回到家里看见了竹席,忽然想到竹子既然是笋长起来的,竹席大概也能吃,就把竹席切碎了煮,煮来煮去不得熟。他恼了,跟妻子说; “南方人真滑头,专门戏弄人!”

尽管竹是由笋长成的,但它们是两个不同的发展阶段,有质的不同,是两个概念。北方人在这里将竹、笋两个概念搞混淆了。犯了“偷换概念”的错误。

偷换概念

张老师班会课上说:“同班同学要互相关照”,小王借作业给小明抄,被老师批评时反问道:“你不是说同班同学应该互相关照吗?”

、

(一)同一律

说说下面这段话在论证上有什么毛病:

学习要讲究方法。方法对头,才能事半功倍。比如我对数学比较感兴趣,习题做得多,学习成绩就比较好;而对英语,我没有兴趣,怕读怕背,成绩就比较差。

在论证中违反同一律的要求,没有使论题保持始终如一,前面说学习要讲究方法,后面论述的是学习与兴趣的关系,这样的逻辑错误,叫转移论题,或偷换论题。

转移论题

、

(二)矛盾律

又叫不矛盾律,指在同一思维过程中,两个互相矛盾或互相反对的判断不能同真,必有一假。

互相矛盾:两个命题互相矛盾,是指这两个命题不能同真,也不能同假。

互相反对:两个命题互相反对,是指这两个命题不能同真,但可以同假。

小明是个男孩子。 小明是个女孩子。

这两个命题是互相矛盾的,不能同真,也不能同假,必有一真一假;

小明在写语文作业。 小明在写数学作业。

这两个命题是互相反对的,不能同真,但可以同假。

矛盾律的要求是对两个互相矛盾或互相反对的命题,不能同时肯定,必须否定其中的一个。即A不能既是B又不是B。违反矛盾律要求的逻辑错误 :自相矛盾。

、

(二)矛盾律

说说下列的表达有什么毛病:

①古时候有个人既卖矛又卖盾,有人买矛时他说:“我的矛能刺穿世上所有的盾”,有人买盾时他说:“我的盾能抵挡世上所有的矛”。

②一位小伙子在给他女朋友的信中写道:“我爱你爱得如此之深,甘愿为你赴汤蹈火。星期六若不下雨,我一定来。”

自相矛盾,违反矛盾律。

、

(三)排中律

指在同一思维过程中,两个互相矛盾的判断不能同假,必有一真。排中律要求不能同时否定相互否定的思想。任何事物在明确的条件下,都要有明确的“是”或“非”的判断,不存在中间状态。例如,在数学上,一个数字,要么大于零,要么不大于零,没有中间状态。违反排中律要求的逻辑错误:“两不可” 、“模棱两可”

例如,“你的项目,不能说成功了,也不能说没有成功。”如果这里的两个“成功”内涵和外延完全相同,则违反排中律,犯了“模棱两可”的错误,如果内涵和外延不同,则违反了同一律“偷换概念”的错误。

、

(三)排中律

例2.在讨论是否应该禁烟时,甲说:“我不赞成禁烟,烟草可是国家的一项重要产业。可是,毕竟吸烟危害人的健康,所以,我也不赞成不禁烟的意见。”

“模棱两可”

例1.有一块空地可以种庄稼,甲、乙两人讨论这块地该种什么庄稼好。甲一会儿说应该种玉米,一会儿又说不应该种玉米。针对甲的说法,乙说: “你的两种意见,我都不同意。”

在这里,甲的说法就违反了矛盾律的要求,犯了“自相矛盾”的错误,因为他同时肯定了这块空地“应该种玉米”和“不应该种玉米”这两个相互矛盾的判断。而针对甲的说法,乙的说法就违反了排中律的要求,因为排中律认为两个互相矛盾的判断不能同假。犯了“两不可”的错误。

、

(三)排中律

雷蒙德·斯穆里安(Raymond Smullyan)是普林斯顿大学的博士生,一天他去纽约玩,遇到了一位非常迷人的女音乐家,斯穆里安对女音乐家说:“我们来做个游戏吧,我说一句话,如果这句话是真的,可以给我你的签名吗?”女音乐家饶有兴致地说:“当然,但如果你说的不是真的,我就不会给你”。“好的……你既不会给我签名也不会给我一个吻”。就这样,斯穆里安巧妙地运用逻辑学赢得了一个香吻。为什么呢?

排中律不能有中项,斯穆里安利用排中律增加了中项,“你既不会给我签名也不会给我一个吻”如果是真,则要签名,自相矛盾,只能是假,则“也不会给我一个吻”必是假。

、

排中律与矛盾律的区别

1.矛盾律:两个互相矛盾或者互相反对的命题,不能同时为真,必有一假。

2.排中律:两个互相矛盾的命题,不能同时为假,必有一真。

对比两个定律的叙述可以发现,最主要的不同是:矛盾律中包含了互相矛盾和互相反对的命题的判断,而排中律则只包含了对互相矛盾的命题的判断。

互相矛盾,是指两个命题不能同真,也不能同假。互相反对,是这两个命题不能同真,但可以同假。

例如“小张是湖南人”和“小张不是湖南人” 这两个命题是互相矛盾的,不能同真,也不能同假,必有一真一假;而“小张是湖南人”和“小张是江西人”这两个命题是互相反对的,不能同真,但可以同假。

对于一个命题该到底该应用哪一个定律,首先判断涉及到的两个命题是互相矛盾的还是互相反对的,如果是互相反对的,只能使用矛盾律;如果是互相矛盾的,而且是同时肯定两个命题,则违反了矛盾律,因为矛盾律规定不能同时为真,必有一假;如果是同时否定两个命题,则违反了排中律,因为排中律规定不能同时为假,必有一真。

、

(四)充足理由律

在同一思维和论证过程中,一个思想被确定为真,要有充足的理由。要点:①对所要论证的观点必须给出理由。②给出的理由必须真实。③从给出的理由必须能够推出所要论证的论点。

常见的逻辑错误:“没有理由”“理由虚假”“推不出来”。

如:①送来的时候还好好的,怎么到你们医院之后就不行了呢?②小李结婚后就离开了公司,一定是他新婚夫人让他辞去这份工作的。③没撞,你为什么要扶?

①②都是因为时间上的接近就强加了前者和后者的因果关系,违背充足理由律。③“没撞”推不出“要扶”,强加因果,违背充足理由律。

、

合作探究,发现逻辑谬误(课本练习)

①鲁迅的作品不是一天能读完的,《孔乙己》是鲁迅的作品,所以,《孔乙己》不是一天能读完的。

②庄子曰:“请循其本。子曰‘汝安知鱼乐’云者,既已知吾知之而问我,我知之濠上也。”

“鲁迅的作品”和“《孔乙己》”是“包含关系”,不是“全同关系”,违反“同一律”。犯了“偷换概念”的错误。

“安”,在问句中通常有两种用法,一种表示“怎么”,一种表示“哪里”。惠子问的是“你怎么知道鱼是快乐的”,是问原因,庄子回答“是在濠上这个地方知道的”,是答地点,答非所问,违反了“同一律”,犯了“偷换概念”的错误。

、

合作探究,发现逻辑谬误(课本练习)

③“服务员同志,请当心,你的手指浸到我的汤里去了。”

“没有关系,汤不烫,我不痛。”

④“我是答应您昨天来修门铃没错。可我来了三次,每次按门铃,都没有人来开门,我只好走了。”

顾客说的意思是“你弄脏了我的汤”,而服务员的回答是以为顾客关心他痛不痛,答非所问,违反了“同一律”,犯了“转移话题”的错误。

“修门铃”说明“门铃坏了”与“按门铃有人开门(没坏)”,自相矛盾,二者必有一假,违反矛盾律(或“不矛盾律”)。

①②③均违反同一律。

、

合作探究,发现逻辑谬误(课本练习)

⑤在法国某地,一个耍戏法的人招揽观众:“快来快来,这里有拿破仑的头骨。”围观的一个人说:“奇怪,听说拿破仑的脑袋是很大的,这个头骨怎么和普通人的没有区别啊?”耍戏法的人解释道:“没错,这是拿破仑小时候的头骨。”

“头骨小”和“小时候的头骨”不是同一个概念,耍戏法的人在偷换概念,违反了“同一律”。

再者,“拿破仑小时候的头骨”意思是“拿破仑夭折了”,与事实“拿破仑并未夭折”互相矛盾了,又违反了“矛盾律”。

④⑤违反矛盾律。

、

合作探究,发现逻辑谬误(课本练习)

⑥有人说,《红楼梦》值得读,有人说不值得,两种意见我都不赞成:读,太花时间;不读,又有点儿可惜。

⑦不薄之谓厚,不白之谓黑。

“两种意见我都不赞成”的说法错误,《红楼梦》“值得读”和“不值得读”是互相矛盾的,不能都否定;都否定违反了排中律,要么赞成读,要么赞成不读。

厚薄之间还存在着不厚不薄,黑与白之间还存在其他颜色,是反对关系,属于“排中律”使用不当。

⑥⑦违反排中律。

、

合作探究,发现逻辑谬误(课本练习)

⑧《祝福》中,鲁四老爷知道祥林嫂的死讯后说:“不早不迟,偏偏在这时候,——这就可见是一个谬种!”

⑨你是否已经停止了对我的毁谤?请回答“是”或者“不是”!

用一个人的死亡时间,推测出“是一个谬种”的结论,违反“充足理由律”。

“你是否已经停止了对我的诽谤”,隐藏着一个前提,那就是对方一直在诽谤说话人。对方无论回答肯定还是否定,都意味着承认这个前提。而这个前提可能是虚假的。这种错误叫做“不当预设”,违犯了充足理由律。

⑧⑨违反充足理由律。

、

小结:逻辑规律与谬误

违反“同一律”就会犯“偷换概念”“混淆概念”的逻辑错误,

主要表现为“划分不当”“发生歧义”“以偏概全”等;

违反“矛盾律”就会犯“自相矛盾”的逻辑错误;

违反“排中律”就会犯“模棱两可”的逻辑错误;

违反“充足理由律”就会犯“强加因果”的逻辑错误。

、

常见的逻辑谬误

逻辑谬误一:歪曲观点

把对方观点A歪曲成观点B,然后攻击观点B,又称为“稻草人”谬误。

杨氏为我,是无君也。墨氏兼爱,是无父也。无父无君,是禽兽也。(《孟子》)

逻辑谬误二:偷换论题

把讨论的焦点转移到另一个话题,从而逃避质疑或攻击。

“怎么这么迟回家?”“怎么老挑我毛病?”

、

常见的逻辑谬误

逻辑谬误三:假二择一

明明存在很多种可能性,却说成只有两种可能,迫使对方作出自己所希望的选择。又称“虚假两难”。

20世纪越战期间,美国一些人为反对越战的人张贴了标语:美国:热爱它,要么离开它。

逻辑谬误四:两可两不可

在同一思维过程或表述中,两个相互矛盾的判断不能同真,也不能同假,如果同时肯定或否定,就犯了“两可”或“两不可”的错误,可以简称为“模棱两可”。

1.我们处在奔向理想的不可逆转的潮流中——但这可能会改变。

2.这篇文章的观点不能说是全面的,也不能说不全面。

、

常见的逻辑谬误

逻辑谬误五:不当预设

在问题中隐藏着一个前提,对方的回答无论肯定还是否定,都意味着承认这个前提。而这个前提很可能是虚假的。

你(克瑞翁)这人,你来干什么?你的脸皮这样厚?你分明是想谋害我,夺取我的王位,还有脸来我家吗?喂,当着众神,你说吧:你是不是把我看成了懦夫和傻子,才打算这样干?你狡猾地向我爬过来,你以为我发觉你的诡计,发觉了也不能提防吗?你的企图岂不是太愚蠢吗?(《俄狄浦斯王》)

逻辑谬误六:轻率归纳

不完全归纳推理是一种或然性推理。

盘点盖茨、乔布斯、戴尔、扎克伯格等世界级富豪,辍学是他们走向成功的关键一步,这让人不得不思考正规的国民教育对创业者是否真的必要。

、

常见的逻辑谬误

逻辑谬误七:不当类比

将两个或两类“假相似”的对象进行对比,从而得出结论,这样的做法称为不当类比。

太阳是被创造出来照亮地球的。人们总是移动火把去照亮房子,而不是移动房子去被火把照亮。因此,只能是太阳绕地球转,而不是地球绕太阳转。

逻辑谬误八:强加因果

没有因果关系的事件,因为发生的时间相近等表面联系,就把它们看成是因果事件,叫作强加因果。

如今不知因我积了什么德,带挈你中了相公,我所以带个酒来贺你。(《范进中举》)

、

常见的逻辑谬误

逻辑谬误九:循环论证

在论证中,尚待证明的结论不能出现或暗含在前提中,否则就是循环论证。循环论证的本质是“因为A,所以A。”

我骂(你)卖国贼,所以我是爱国者。爱国者的话是最有价值的,所以我的话是不错的,既然我的话是不错的,你就是卖国贼无疑了!(鲁迅《论辩的魂灵》)

、

故意违反逻辑的语言艺术

逻辑谬误和故意违反逻辑的语言艺术是有区别的。前者为无意为之,后者为有意为之。后者虽然违反了逻辑的规律,却让人体会到高妙的语言艺术,让人会心一笑。

例1.齐高帝尝与王僧虔赌书,毕,问曰:“谁为第一?”

曰:“臣书臣中第一,陛下书帝中第一。”

齐高帝的意思是自己与王僧虔相比谁是第一,但王僧虔故意曲解,把人分成两类,让齐高帝和自己都得了第一,既保全了皇帝的颜面,又维护了自己的尊严,而且还没有违背自己眼中的事实,不因为对方高高在上就阿谀逢迎,也没有为了无关体统的事就冒上犯颜,体现了较高的语言艺术。

、

故意违反逻辑的语言艺术

例2.美国代表团访华时,曾有一名官员当着周总理的面说:“中国人很喜欢低着头走路,而我们美国人却总是抬着头走路。” 此语一出,话惊四座。周总理不慌不忙,脸带微笑地说:

“这并不奇怪。因为我们中国人喜欢走上坡路,而你们美国人喜欢走下坡路。”

“低头走路”“抬头走路”的“路”是指现实生活中的道路,“上坡路”“下坡路”的“路”是国家的发展之路,这两个路不是一个概念,周恩来总理的话虽违背了同一律,但堪称语言艺术,有力地还击了对方的挑衅。

、

故意违反逻辑的语言艺术

例3.二战期间,在巴黎毕加索艺术馆,一个德军军官手指毕加索描绘西班牙城市格尔尼卡遭德军轰炸后惨状的画作《格尔尼卡》,问西班牙画家毕加索:“这是您的杰作吗?”

“不,这是你们的杰作。”

毕加索转移对方发起的话题,违背了同一律,他并非不知对方的杰作是作品本身,而是故意把它换成作品所反映的世界,不失时机地表达了愤怒和讽刺,这是一种以正义做后盾,以机智为手段,以谴责为目的的语言艺术。

、

悖论

通常是指这样一种命题,按普遍认可的逻辑推理方式,可推导出两个对立的结论。

例如:我在说谎。

如果他在说谎,那么“我在说谎”就是一个谎,因此他说的是实话;但是如果这是实话,他又在说谎。矛盾不可避免。它的一个翻版:

这句话是错的。

【理发师悖论】在萨维尔村,理发师挂出一块招牌:“我只给村里所有那些不给自己理发的人理发。”有人问他:“你给不给自己理发?”理发师顿时无言以对。

【苏格拉底悖论】苏格拉底有一句名言:“我只知道一件事,那就是什么都不知道。”

、

辨析日常语言表达中的逻辑错误练习

①一列火车进站了。有个小伙子抢先上了火车,一看,座无虚席。他就厚着脸皮硬往一位老大爷身边挤座儿。老大爷不高兴了,说:“小伙子,别硬坐了,座位已经满了。”小伙子嘻皮笑脸地说:“老大爷,没办法,我买的就是‘硬座’票。”

②有一天,某城市一家餐馆前挂了一个“明天吃饭不要钱”的牌子。第二天刚开始营业,就顾客盈门。可顾客一吃完饭,老板就要钱。人们问他:“牌子上不是写着‘明天吃饭不要钱’吗?”老板答道:“是啊,明天不要钱,今天要钱。”第三天,第四天,老板照收不误。

小伙子说话时故意把“硬座”变换成“硬坐”,这在逻辑上就叫偷换概念。

老板故意混淆概念招揽生意。

、

辨析日常语言表达中的逻辑错误练习

③某报纸曾登载短文,题为《世界上抽烟人数最多的国家》。但文中说的是:尼泊尔60%以上的男人抽烟,30%以上的女人抽烟,因此,尼泊尔是世界上抽烟人数最多的国家。

“世界上抽烟人数最多的国家”转成了“世界上抽烟人数比例最高的国家”,犯了“转移论题”的逻辑错误,违反了“同一律”。

、

辨析日常语言表达中的逻辑错误练习

④科学家们认为,梦是大脑中主管人体各种功能的各个中心点联合作用的结果。人在睡眠时其部分脑细胞仍然在活动着,这就是梦的基础。最近的研究成果证实,做梦不仅不会影响人的睡眠和健康,而且还是保护大脑健康所必需的生理活动之一。以下哪项如果为真,最能支持上述结论

A.根据问卷分析,长期不做梦的人比经常做梦者所需的睡眠时间更长,在休息后有一半人仍会感到疲倦。

B.实验中研究人员在睡眠者出现做梦的脑电波时,就立即将其阻断,结果发现被试者的血压和体温明显增高。

C.研究中,梦境被打扰的被试者在醒来后显得焦虑不安,容易紧张,并出现记忆的短期障碍。

D.调查显示,能完整讲述梦境的被试者相比遗忘梦境者,在工作中更能快速集中注意力,从而工作效率更高。

A(B、C讲做梦被打扰的情况,D说的是梦境的记忆和遗忘,都是偷换论题)

壹 接触基本的逻辑方法

贰 学习辨析逻辑错误

叁 进行简单的逻辑推理

肆 运用逻辑方法构建并完善论证

学

习

要

点

逻辑的力量

莎士比亚的《威尼斯商人》塑造的富家少女鲍西娅姿容绝世德性完美,许多王孙公子来求婚。鲍西娅的父亲在遗嘱中规定要“猜匣为婚”,否则要取消她的遗产继承权。鲍西娅家有三只匣子:金匣子、银匣子和铅匣子。但只有一个匣子里放着鲍西娅的肖像。匣子上分别刻着一句话:

金匣子上刻的是“肖像不在此匣中”;

银匣子上刻的是“肖像在金匣中”;

铅匣子上刻的是“肖像不在此匣中”。

旁边的一张大纸上写着:“这三句话中只有一句是真话。”

鲍西娅父亲的遗言是:猜中鲍西娅的肖像放在哪个匣子,鲍西娅就嫁给谁。

鲍西娅的肖像究竟放在哪个匣子?

逻辑的力量

假如你是东方号列车的司机,列车上年龄最大的是列车长,随车机械师比列车长小5岁,司机2年后年龄是调度员的一半,餐服领班30岁,列车乘警比调度员小3岁,问司机多少岁。

答案:金匣子里的话和银匣子里的话是矛盾关系,根据排中律,先断定这其中必有一真话,再根据“这三句话中只有一句是真话”的提示,可以推断出铅匣子的话是假话,既然铅匣子的“肖像不在此匣中”是假话,肖像就在铅匣子里的结论。

逻辑的力量

答案:题干中说,“假如你是东方号列车的司机”,其他都是干扰项,你多少岁,司机就是多少岁。

、

逻辑,《现代汉语》释义为思维的规律和规则。

研究思维的形式和规律,研究推理和论证的科学,我们称之为逻辑学。

逻辑通过概念、判断来进行推理、论证,学习逻辑,先要了解概念以及概念之间的关系。

概念的含义:心理学上认为,概念是人脑对客观事物本质的反映,这种反映是以词来标示和记载的。

概念是思维活动的结果和产物,同时又是思维活动借以进行的单元。

逻辑·概念

、

概念的组成

概念的内涵:反映在概念中的对象的本质属性。比如说“人”这个概念的内涵是指“有语言、能思维、会制造工具的动物”。

概念的外延:具有概念所反映的本质属性的对象。比如“古今中外以及将来的一切人”就是“人”这个概念的外延。

是什么

有什么

《现代汉语词典》中这样解释“发动机”这一概念:“把热能、电能等转换为机械能的机器,用来带动其他机械工作。如电动机、蒸汽机、涡轮机、内燃机、风车。”

在这里,“如”之前的内容都是“ 发动机”的内涵,“如”之后的内容是“发动机” 的部分外延。

、

概念的组成:内涵、外延

一个概念的内涵越多,外延就越小,反之,内涵越少,外延就越大。这就是内涵与外延的反比关系。内涵是概念所反映的对象的根本属性。外延则指所反映的对象的具体范围。

例如,“钢笔”这个概念的内涵,比“笔”的内涵要多。“钢笔”有笔的一般特点外,还增加了“笔尖用金属制成,钢性的,用墨水书写”这一特点。

“钢笔”的外延比“笔”的外延要小,它把毛笔、铅笔、圆珠笔等都排除在外。

、

概念之间的关系

根据概念在外延上是否有重合,可以把概念间的关系分为相容关系和不相容关系。

(一)相容关系

指外延至少有一部分重合的两个概念之间的关系。根据外延重合情况的不同,相容关系又分为三种情况:全同关系、包含关系和交叉关系。

a=b

全同关系(外延完全重合)也叫同一关系

包含关系(部分外延包含另一概念的全部外延),也叫种属关系

交叉关系(部分外延重合)

、

概念之间的关系

(二)不相容关系

指外延没有任何重合的两个概念之间的关系,又叫全异关系。包括:矛盾关系、反对关系。

矛盾关系是指外延没有任何重合,并且外延之和等于其属概念的外延的两个概念之间的关系。例如,“男人”和“女人”。反对关系是指外延没有任何重合,并且外延之和小于其属概念的外延的两个概念之间的关系。例如,“大学生”和“小学生”、“黑色”和“白色”。

a、b全异 a+b=C

矛盾关系 对立无中

a、b 全异 a+b

互为反义词不一定是矛盾关系,但一定是不相容关系。

、

番茄和西红柿

怒和情绪

网红和实力演员

男和女

圣人和罪犯

交 叉 关 系

包 含 关 系

全 同 关 系

反 对 关 系

矛 盾 关 系

对应连线

、

说说下列句子的毛病,并修改

1.他的家乡是江苏南京人。

2.公园里的松柏、桃花等树木枝繁叶茂。

3.图书角里有《儿童文学》《少年文艺》《中国少年报》等课外书。

4.我爱吃苹果、香蕉、黄瓜等水果。

5.人类的骨骼如同一个框架,保护着心脏、肺、内脏等器官。

6.醉驾司机主要是高学历者、中等收入人群和行政事业单位及国企人员。

答:1.“家乡”和“人”是不相容关系,删去“的家乡”或删去“人”。

2. “桃花”是花,与“树木”不相容,应改为“桃树”。

3. 《中国少年报》属于报纸,不能算是课外书,应删去。

4.“黄瓜”是蔬菜,与“水果”不相容,应删去或改“水果”为“果蔬”。

5. “心脏、肺”和“内脏”存在包含关系,删去“内脏”。

6. “高学历者、中等收入人群和行政事业单位及国企人员”这些不同概念中存在着交叉关系。可改为“醉驾司机主要是高学历、中等收入的行政事业单位及国企人员”

概念混乱

、

(2009年国考) 寡对于( )相当于利对于( )

A.孤 弊 B.少 害

C.众 钝 D.多 益

题干中的“寡”“利”与选项的词关系应该一致。

“寡”与A、B选项的“孤”“少”相容,与C、D“众”“多”对立;“利”在这里有两个意思,一是“利益、好处”,与A、B对立,与D相容;二是“锋利”、“尖锐”,与C对立。

故C是正确答案。

、

逻辑作为思维的规律,具有这四个基本规律:同一律、(不)矛盾律、排中律、充足理由律。

逻辑规律

(一)同一律

“同一律”要求在同一思维过程中概念和判断具有确定性,始终保持如一。也就是概念间的关系应为“全同关系”。

违反同一律的要求的逻辑错误:“偷换概念”或者“转移论题”。

、

(一)同一律

煮竹席

从前有个北方人到南方去,南方人请他吃笋。北方人没有吃过,觉得味道很鲜美,问:“这是什么 ”南方人回答:“是笋,长起来就是竹子。”北方人回到家里看见了竹席,忽然想到竹子既然是笋长起来的,竹席大概也能吃,就把竹席切碎了煮,煮来煮去不得熟。他恼了,跟妻子说; “南方人真滑头,专门戏弄人!”

尽管竹是由笋长成的,但它们是两个不同的发展阶段,有质的不同,是两个概念。北方人在这里将竹、笋两个概念搞混淆了。犯了“偷换概念”的错误。

偷换概念

张老师班会课上说:“同班同学要互相关照”,小王借作业给小明抄,被老师批评时反问道:“你不是说同班同学应该互相关照吗?”

、

(一)同一律

说说下面这段话在论证上有什么毛病:

学习要讲究方法。方法对头,才能事半功倍。比如我对数学比较感兴趣,习题做得多,学习成绩就比较好;而对英语,我没有兴趣,怕读怕背,成绩就比较差。

在论证中违反同一律的要求,没有使论题保持始终如一,前面说学习要讲究方法,后面论述的是学习与兴趣的关系,这样的逻辑错误,叫转移论题,或偷换论题。

转移论题

、

(二)矛盾律

又叫不矛盾律,指在同一思维过程中,两个互相矛盾或互相反对的判断不能同真,必有一假。

互相矛盾:两个命题互相矛盾,是指这两个命题不能同真,也不能同假。

互相反对:两个命题互相反对,是指这两个命题不能同真,但可以同假。

小明是个男孩子。 小明是个女孩子。

这两个命题是互相矛盾的,不能同真,也不能同假,必有一真一假;

小明在写语文作业。 小明在写数学作业。

这两个命题是互相反对的,不能同真,但可以同假。

矛盾律的要求是对两个互相矛盾或互相反对的命题,不能同时肯定,必须否定其中的一个。即A不能既是B又不是B。违反矛盾律要求的逻辑错误 :自相矛盾。

、

(二)矛盾律

说说下列的表达有什么毛病:

①古时候有个人既卖矛又卖盾,有人买矛时他说:“我的矛能刺穿世上所有的盾”,有人买盾时他说:“我的盾能抵挡世上所有的矛”。

②一位小伙子在给他女朋友的信中写道:“我爱你爱得如此之深,甘愿为你赴汤蹈火。星期六若不下雨,我一定来。”

自相矛盾,违反矛盾律。

、

(三)排中律

指在同一思维过程中,两个互相矛盾的判断不能同假,必有一真。排中律要求不能同时否定相互否定的思想。任何事物在明确的条件下,都要有明确的“是”或“非”的判断,不存在中间状态。例如,在数学上,一个数字,要么大于零,要么不大于零,没有中间状态。违反排中律要求的逻辑错误:“两不可” 、“模棱两可”

例如,“你的项目,不能说成功了,也不能说没有成功。”如果这里的两个“成功”内涵和外延完全相同,则违反排中律,犯了“模棱两可”的错误,如果内涵和外延不同,则违反了同一律“偷换概念”的错误。

、

(三)排中律

例2.在讨论是否应该禁烟时,甲说:“我不赞成禁烟,烟草可是国家的一项重要产业。可是,毕竟吸烟危害人的健康,所以,我也不赞成不禁烟的意见。”

“模棱两可”

例1.有一块空地可以种庄稼,甲、乙两人讨论这块地该种什么庄稼好。甲一会儿说应该种玉米,一会儿又说不应该种玉米。针对甲的说法,乙说: “你的两种意见,我都不同意。”

在这里,甲的说法就违反了矛盾律的要求,犯了“自相矛盾”的错误,因为他同时肯定了这块空地“应该种玉米”和“不应该种玉米”这两个相互矛盾的判断。而针对甲的说法,乙的说法就违反了排中律的要求,因为排中律认为两个互相矛盾的判断不能同假。犯了“两不可”的错误。

、

(三)排中律

雷蒙德·斯穆里安(Raymond Smullyan)是普林斯顿大学的博士生,一天他去纽约玩,遇到了一位非常迷人的女音乐家,斯穆里安对女音乐家说:“我们来做个游戏吧,我说一句话,如果这句话是真的,可以给我你的签名吗?”女音乐家饶有兴致地说:“当然,但如果你说的不是真的,我就不会给你”。“好的……你既不会给我签名也不会给我一个吻”。就这样,斯穆里安巧妙地运用逻辑学赢得了一个香吻。为什么呢?

排中律不能有中项,斯穆里安利用排中律增加了中项,“你既不会给我签名也不会给我一个吻”如果是真,则要签名,自相矛盾,只能是假,则“也不会给我一个吻”必是假。

、

排中律与矛盾律的区别

1.矛盾律:两个互相矛盾或者互相反对的命题,不能同时为真,必有一假。

2.排中律:两个互相矛盾的命题,不能同时为假,必有一真。

对比两个定律的叙述可以发现,最主要的不同是:矛盾律中包含了互相矛盾和互相反对的命题的判断,而排中律则只包含了对互相矛盾的命题的判断。

互相矛盾,是指两个命题不能同真,也不能同假。互相反对,是这两个命题不能同真,但可以同假。

例如“小张是湖南人”和“小张不是湖南人” 这两个命题是互相矛盾的,不能同真,也不能同假,必有一真一假;而“小张是湖南人”和“小张是江西人”这两个命题是互相反对的,不能同真,但可以同假。

对于一个命题该到底该应用哪一个定律,首先判断涉及到的两个命题是互相矛盾的还是互相反对的,如果是互相反对的,只能使用矛盾律;如果是互相矛盾的,而且是同时肯定两个命题,则违反了矛盾律,因为矛盾律规定不能同时为真,必有一假;如果是同时否定两个命题,则违反了排中律,因为排中律规定不能同时为假,必有一真。

、

(四)充足理由律

在同一思维和论证过程中,一个思想被确定为真,要有充足的理由。要点:①对所要论证的观点必须给出理由。②给出的理由必须真实。③从给出的理由必须能够推出所要论证的论点。

常见的逻辑错误:“没有理由”“理由虚假”“推不出来”。

如:①送来的时候还好好的,怎么到你们医院之后就不行了呢?②小李结婚后就离开了公司,一定是他新婚夫人让他辞去这份工作的。③没撞,你为什么要扶?

①②都是因为时间上的接近就强加了前者和后者的因果关系,违背充足理由律。③“没撞”推不出“要扶”,强加因果,违背充足理由律。

、

合作探究,发现逻辑谬误(课本练习)

①鲁迅的作品不是一天能读完的,《孔乙己》是鲁迅的作品,所以,《孔乙己》不是一天能读完的。

②庄子曰:“请循其本。子曰‘汝安知鱼乐’云者,既已知吾知之而问我,我知之濠上也。”

“鲁迅的作品”和“《孔乙己》”是“包含关系”,不是“全同关系”,违反“同一律”。犯了“偷换概念”的错误。

“安”,在问句中通常有两种用法,一种表示“怎么”,一种表示“哪里”。惠子问的是“你怎么知道鱼是快乐的”,是问原因,庄子回答“是在濠上这个地方知道的”,是答地点,答非所问,违反了“同一律”,犯了“偷换概念”的错误。

、

合作探究,发现逻辑谬误(课本练习)

③“服务员同志,请当心,你的手指浸到我的汤里去了。”

“没有关系,汤不烫,我不痛。”

④“我是答应您昨天来修门铃没错。可我来了三次,每次按门铃,都没有人来开门,我只好走了。”

顾客说的意思是“你弄脏了我的汤”,而服务员的回答是以为顾客关心他痛不痛,答非所问,违反了“同一律”,犯了“转移话题”的错误。

“修门铃”说明“门铃坏了”与“按门铃有人开门(没坏)”,自相矛盾,二者必有一假,违反矛盾律(或“不矛盾律”)。

①②③均违反同一律。

、

合作探究,发现逻辑谬误(课本练习)

⑤在法国某地,一个耍戏法的人招揽观众:“快来快来,这里有拿破仑的头骨。”围观的一个人说:“奇怪,听说拿破仑的脑袋是很大的,这个头骨怎么和普通人的没有区别啊?”耍戏法的人解释道:“没错,这是拿破仑小时候的头骨。”

“头骨小”和“小时候的头骨”不是同一个概念,耍戏法的人在偷换概念,违反了“同一律”。

再者,“拿破仑小时候的头骨”意思是“拿破仑夭折了”,与事实“拿破仑并未夭折”互相矛盾了,又违反了“矛盾律”。

④⑤违反矛盾律。

、

合作探究,发现逻辑谬误(课本练习)

⑥有人说,《红楼梦》值得读,有人说不值得,两种意见我都不赞成:读,太花时间;不读,又有点儿可惜。

⑦不薄之谓厚,不白之谓黑。

“两种意见我都不赞成”的说法错误,《红楼梦》“值得读”和“不值得读”是互相矛盾的,不能都否定;都否定违反了排中律,要么赞成读,要么赞成不读。

厚薄之间还存在着不厚不薄,黑与白之间还存在其他颜色,是反对关系,属于“排中律”使用不当。

⑥⑦违反排中律。

、

合作探究,发现逻辑谬误(课本练习)

⑧《祝福》中,鲁四老爷知道祥林嫂的死讯后说:“不早不迟,偏偏在这时候,——这就可见是一个谬种!”

⑨你是否已经停止了对我的毁谤?请回答“是”或者“不是”!

用一个人的死亡时间,推测出“是一个谬种”的结论,违反“充足理由律”。

“你是否已经停止了对我的诽谤”,隐藏着一个前提,那就是对方一直在诽谤说话人。对方无论回答肯定还是否定,都意味着承认这个前提。而这个前提可能是虚假的。这种错误叫做“不当预设”,违犯了充足理由律。

⑧⑨违反充足理由律。

、

小结:逻辑规律与谬误

违反“同一律”就会犯“偷换概念”“混淆概念”的逻辑错误,

主要表现为“划分不当”“发生歧义”“以偏概全”等;

违反“矛盾律”就会犯“自相矛盾”的逻辑错误;

违反“排中律”就会犯“模棱两可”的逻辑错误;

违反“充足理由律”就会犯“强加因果”的逻辑错误。

、

常见的逻辑谬误

逻辑谬误一:歪曲观点

把对方观点A歪曲成观点B,然后攻击观点B,又称为“稻草人”谬误。

杨氏为我,是无君也。墨氏兼爱,是无父也。无父无君,是禽兽也。(《孟子》)

逻辑谬误二:偷换论题

把讨论的焦点转移到另一个话题,从而逃避质疑或攻击。

“怎么这么迟回家?”“怎么老挑我毛病?”

、

常见的逻辑谬误

逻辑谬误三:假二择一

明明存在很多种可能性,却说成只有两种可能,迫使对方作出自己所希望的选择。又称“虚假两难”。

20世纪越战期间,美国一些人为反对越战的人张贴了标语:美国:热爱它,要么离开它。

逻辑谬误四:两可两不可

在同一思维过程或表述中,两个相互矛盾的判断不能同真,也不能同假,如果同时肯定或否定,就犯了“两可”或“两不可”的错误,可以简称为“模棱两可”。

1.我们处在奔向理想的不可逆转的潮流中——但这可能会改变。

2.这篇文章的观点不能说是全面的,也不能说不全面。

、

常见的逻辑谬误

逻辑谬误五:不当预设

在问题中隐藏着一个前提,对方的回答无论肯定还是否定,都意味着承认这个前提。而这个前提很可能是虚假的。

你(克瑞翁)这人,你来干什么?你的脸皮这样厚?你分明是想谋害我,夺取我的王位,还有脸来我家吗?喂,当着众神,你说吧:你是不是把我看成了懦夫和傻子,才打算这样干?你狡猾地向我爬过来,你以为我发觉你的诡计,发觉了也不能提防吗?你的企图岂不是太愚蠢吗?(《俄狄浦斯王》)

逻辑谬误六:轻率归纳

不完全归纳推理是一种或然性推理。

盘点盖茨、乔布斯、戴尔、扎克伯格等世界级富豪,辍学是他们走向成功的关键一步,这让人不得不思考正规的国民教育对创业者是否真的必要。

、

常见的逻辑谬误

逻辑谬误七:不当类比

将两个或两类“假相似”的对象进行对比,从而得出结论,这样的做法称为不当类比。

太阳是被创造出来照亮地球的。人们总是移动火把去照亮房子,而不是移动房子去被火把照亮。因此,只能是太阳绕地球转,而不是地球绕太阳转。

逻辑谬误八:强加因果

没有因果关系的事件,因为发生的时间相近等表面联系,就把它们看成是因果事件,叫作强加因果。

如今不知因我积了什么德,带挈你中了相公,我所以带个酒来贺你。(《范进中举》)

、

常见的逻辑谬误

逻辑谬误九:循环论证

在论证中,尚待证明的结论不能出现或暗含在前提中,否则就是循环论证。循环论证的本质是“因为A,所以A。”

我骂(你)卖国贼,所以我是爱国者。爱国者的话是最有价值的,所以我的话是不错的,既然我的话是不错的,你就是卖国贼无疑了!(鲁迅《论辩的魂灵》)

、

故意违反逻辑的语言艺术

逻辑谬误和故意违反逻辑的语言艺术是有区别的。前者为无意为之,后者为有意为之。后者虽然违反了逻辑的规律,却让人体会到高妙的语言艺术,让人会心一笑。

例1.齐高帝尝与王僧虔赌书,毕,问曰:“谁为第一?”

曰:“臣书臣中第一,陛下书帝中第一。”

齐高帝的意思是自己与王僧虔相比谁是第一,但王僧虔故意曲解,把人分成两类,让齐高帝和自己都得了第一,既保全了皇帝的颜面,又维护了自己的尊严,而且还没有违背自己眼中的事实,不因为对方高高在上就阿谀逢迎,也没有为了无关体统的事就冒上犯颜,体现了较高的语言艺术。

、

故意违反逻辑的语言艺术

例2.美国代表团访华时,曾有一名官员当着周总理的面说:“中国人很喜欢低着头走路,而我们美国人却总是抬着头走路。” 此语一出,话惊四座。周总理不慌不忙,脸带微笑地说:

“这并不奇怪。因为我们中国人喜欢走上坡路,而你们美国人喜欢走下坡路。”

“低头走路”“抬头走路”的“路”是指现实生活中的道路,“上坡路”“下坡路”的“路”是国家的发展之路,这两个路不是一个概念,周恩来总理的话虽违背了同一律,但堪称语言艺术,有力地还击了对方的挑衅。

、

故意违反逻辑的语言艺术

例3.二战期间,在巴黎毕加索艺术馆,一个德军军官手指毕加索描绘西班牙城市格尔尼卡遭德军轰炸后惨状的画作《格尔尼卡》,问西班牙画家毕加索:“这是您的杰作吗?”

“不,这是你们的杰作。”

毕加索转移对方发起的话题,违背了同一律,他并非不知对方的杰作是作品本身,而是故意把它换成作品所反映的世界,不失时机地表达了愤怒和讽刺,这是一种以正义做后盾,以机智为手段,以谴责为目的的语言艺术。

、

悖论

通常是指这样一种命题,按普遍认可的逻辑推理方式,可推导出两个对立的结论。

例如:我在说谎。

如果他在说谎,那么“我在说谎”就是一个谎,因此他说的是实话;但是如果这是实话,他又在说谎。矛盾不可避免。它的一个翻版:

这句话是错的。

【理发师悖论】在萨维尔村,理发师挂出一块招牌:“我只给村里所有那些不给自己理发的人理发。”有人问他:“你给不给自己理发?”理发师顿时无言以对。

【苏格拉底悖论】苏格拉底有一句名言:“我只知道一件事,那就是什么都不知道。”

、

辨析日常语言表达中的逻辑错误练习

①一列火车进站了。有个小伙子抢先上了火车,一看,座无虚席。他就厚着脸皮硬往一位老大爷身边挤座儿。老大爷不高兴了,说:“小伙子,别硬坐了,座位已经满了。”小伙子嘻皮笑脸地说:“老大爷,没办法,我买的就是‘硬座’票。”

②有一天,某城市一家餐馆前挂了一个“明天吃饭不要钱”的牌子。第二天刚开始营业,就顾客盈门。可顾客一吃完饭,老板就要钱。人们问他:“牌子上不是写着‘明天吃饭不要钱’吗?”老板答道:“是啊,明天不要钱,今天要钱。”第三天,第四天,老板照收不误。

小伙子说话时故意把“硬座”变换成“硬坐”,这在逻辑上就叫偷换概念。

老板故意混淆概念招揽生意。

、

辨析日常语言表达中的逻辑错误练习

③某报纸曾登载短文,题为《世界上抽烟人数最多的国家》。但文中说的是:尼泊尔60%以上的男人抽烟,30%以上的女人抽烟,因此,尼泊尔是世界上抽烟人数最多的国家。

“世界上抽烟人数最多的国家”转成了“世界上抽烟人数比例最高的国家”,犯了“转移论题”的逻辑错误,违反了“同一律”。

、

辨析日常语言表达中的逻辑错误练习

④科学家们认为,梦是大脑中主管人体各种功能的各个中心点联合作用的结果。人在睡眠时其部分脑细胞仍然在活动着,这就是梦的基础。最近的研究成果证实,做梦不仅不会影响人的睡眠和健康,而且还是保护大脑健康所必需的生理活动之一。以下哪项如果为真,最能支持上述结论

A.根据问卷分析,长期不做梦的人比经常做梦者所需的睡眠时间更长,在休息后有一半人仍会感到疲倦。

B.实验中研究人员在睡眠者出现做梦的脑电波时,就立即将其阻断,结果发现被试者的血压和体温明显增高。

C.研究中,梦境被打扰的被试者在醒来后显得焦虑不安,容易紧张,并出现记忆的短期障碍。

D.调查显示,能完整讲述梦境的被试者相比遗忘梦境者,在工作中更能快速集中注意力,从而工作效率更高。

A(B、C讲做梦被打扰的情况,D说的是梦境的记忆和遗忘,都是偷换论题)