第四单元 逻辑的力量 课件(共32张PPT)统编版高中语文选择性必修上册

文档属性

| 名称 | 第四单元 逻辑的力量 课件(共32张PPT)统编版高中语文选择性必修上册 |  | |

| 格式 | pptx | ||

| 文件大小 | 3.6MB | ||

| 资源类型 | 教案 | ||

| 版本资源 | 统编版 | ||

| 科目 | 语文 | ||

| 更新时间 | 2024-09-23 15:22:30 | ||

图片预览

文档简介

(共32张PPT)

逻辑的力量

选择性必修上册第四单元教学设计

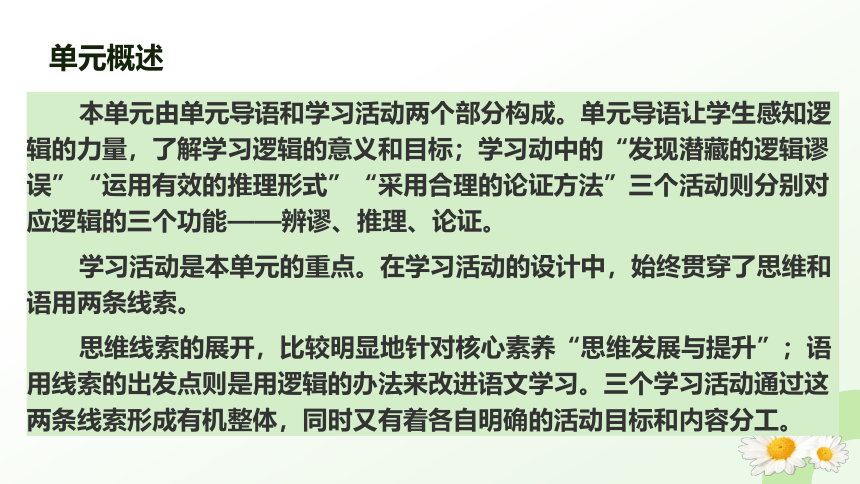

单元概述

本单元由单元导语和学习活动两个部分构成。单元导语让学生感知逻辑的力量,了解学习逻辑的意义和目标;学习动中的“发现潜藏的逻辑谬误”“运用有效的推理形式”“采用合理的论证方法”三个活动则分别对应逻辑的三个功能——辨谬、推理、论证。

学习活动是本单元的重点。在学习活动的设计中,始终贯穿了思维和语用两条线索。

思维线索的展开,比较明显地针对核心素养“思维发展与提升”;语用线索的出发点则是用逻辑的办法来改进语文学习。三个学习活动通过这两条线索形成有机整体,同时又有着各自明确的活动目标和内容分工。

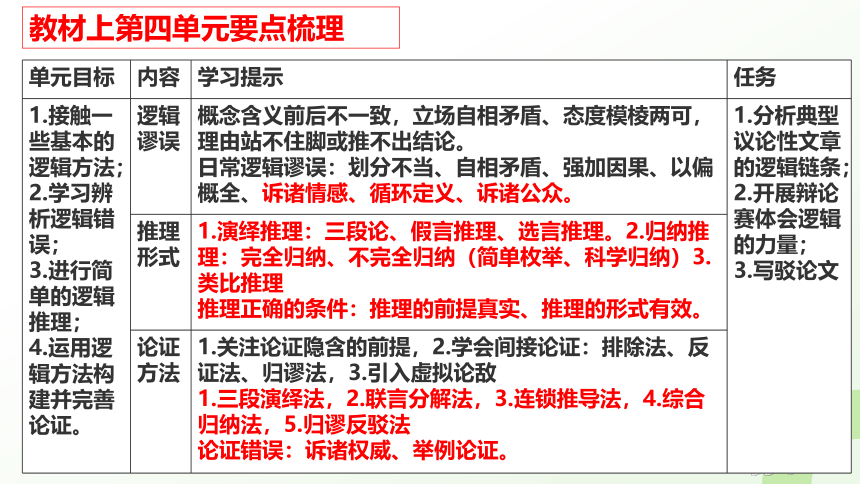

单元目标 内容 学习提示 任务

1.接触一些基本的逻辑方法; 2.学习辨析逻辑错误; 3.进行简单的逻辑推理; 4.运用逻辑方法构建并完善论证。 逻辑谬误 概念含义前后不一致,立场自相矛盾、态度模棱两可,理由站不住脚或推不出结论。 日常逻辑谬误:划分不当、自相矛盾、强加因果、以偏概全、诉诸情感、循环定义、诉诸公众。 1.分析典型议论性文章的逻辑链条;

2.开展辩论赛体会逻辑的力量;

3.写驳论文

推理形式 1.演绎推理:三段论、假言推理、选言推理。2.归纳推理:完全归纳、不完全归纳(简单枚举、科学归纳)3.类比推理 推理正确的条件:推理的前提真实、推理的形式有效。 论证方法 1.关注论证隐含的前提,2.学会间接论证:排除法、反证法、归谬法,3.引入虚拟论敌 1.三段演绎法,2.联言分解法,3.连锁推导法,4.综合归纳法,5.归谬反驳法 论证错误:诉诸权威、举例论证。 教材上第四单元要点梳理

学习活动一:

发现潜藏的逻辑错误

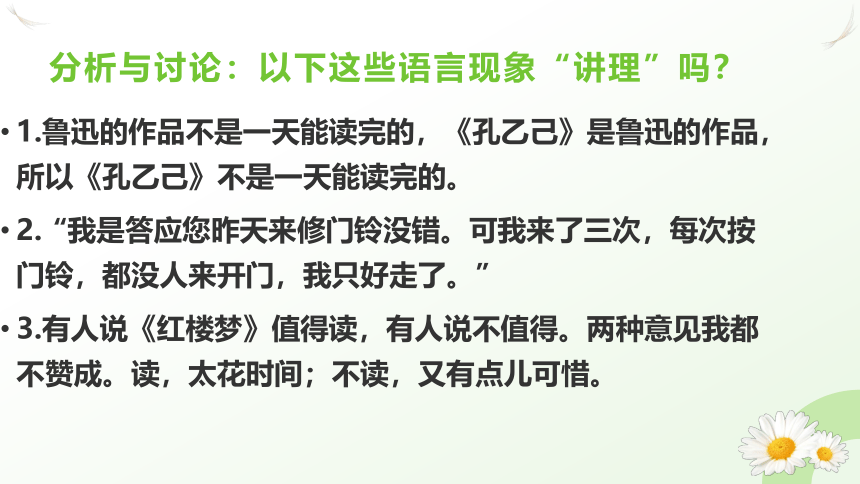

分析与讨论:以下这些语言现象“讲理”吗?

1.鲁迅的作品不是一天能读完的,《孔乙己》是鲁迅的作品,所以《孔乙己》不是一天能读完的。

2.“我是答应您昨天来修门铃没错。可我来了三次,每次按门铃,都没人来开门,我只好走了。”

3.有人说《红楼梦》值得读,有人说不值得。两种意见我都不赞成。读,太花时间;不读,又有点儿可惜。

理——逻辑

4.不薄之谓厚,不白之谓黑。

5.你一定要好好学习,如果不好好学习就上不了好学校,上不了好学校就找不到好工作,找不到好工作就只能当乞丐,你现在不学习,难道想以后当乞丐吗?

学习活动二:

运用有效的推理形式

什么是逻辑学

关于思想的科学,关于说理的科学。

思维的规律和推理、论证的本领。

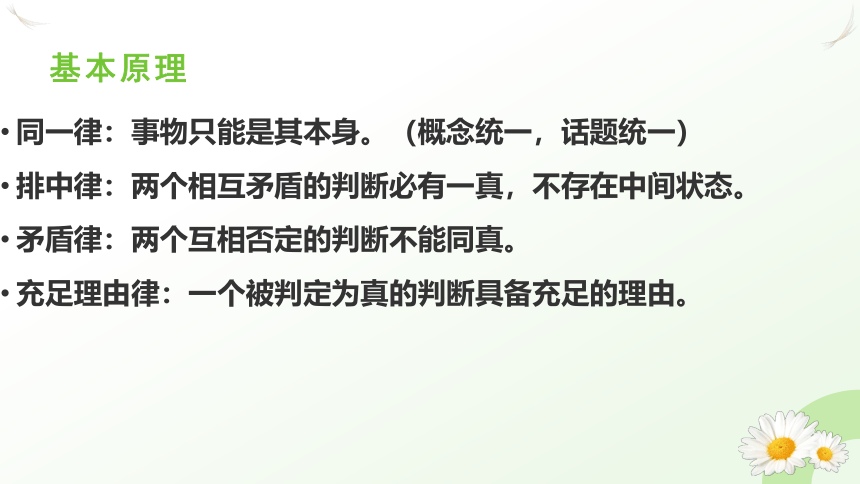

基本原理

同一律:事物只能是其本身。(概念统一,话题统一)

排中律:两个相互矛盾的判断必有一真,不存在中间状态。

矛盾律:两个互相否定的判断不能同真。

充足理由律:一个被判定为真的判断具备充足的理由。

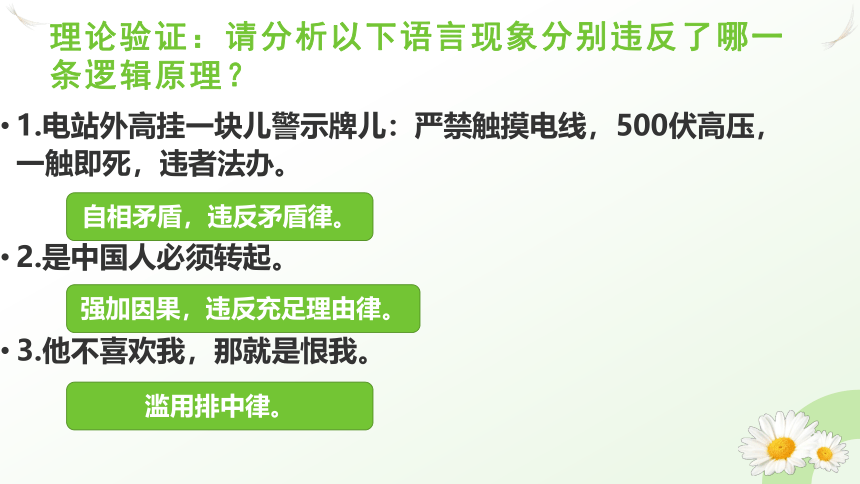

理论验证:请分析以下语言现象分别违反了哪一条逻辑原理?

1.电站外高挂一块儿警示牌儿:严禁触摸电线,500伏高压,一触即死,违者法办。

2.是中国人必须转起。

3.他不喜欢我,那就是恨我。

自相矛盾,违反矛盾律。

强加因果,违反充足理由律。

滥用排中律。

4.“不早不迟,偏偏要在这时候,——这就可见是一个谬种!”

5.“阿呀阿呀,真是愈有钱,便愈是一毫不肯放松,愈是一毫不肯放松,便愈是有钱……”圆规一面愤愤的回转身,一面絮絮的说。

6.孔乙己便涨红了脸,额上的青筋条条绽出,争辩道:“窃书不能算偷……窃书!……读书人的事,能算偷吗?”

强加因果,违反充足理由律。

混淆概念,违反同一律。

强加因果,违反充足理由律。

学习活动三:

采用合理的论证方法

(一)从逻辑学视角看审题

在社会高度发展的今天,有学者劝诫人们,应拒绝与自然失联、与群体失联、与信仰失联……拒绝成为“空心人”;也有诗人劝勉人们,让我们把心“清空”。

以上文字,引发了你怎样的联想和思考?请联系现实,自选角度,自拟题目,自定文体写一篇文章。

讨论与判断:下面这段对话中有没有逻辑问题?

学者说:你们一定要拒绝成为“空心人”,拒绝与自然失联、与群体失联、与信仰失联……

诗人说:让我们把心“清空”吧。

学生说:事物是普遍联系的。

——学生转移话题,违背同一律原则。

(一)从逻辑学视角看审题

在社会高度发展的今天,有学者劝诫人们,应拒绝与自然失联、与群体失联、与信仰失联……拒绝成为“空心人”;也有诗人劝勉人们,让我们把心“清空”。

以上文字,引发了你怎样的联想和思考?请联系现实,自选角度,自拟题目,自定文体写一篇文章。

写作现状:跑题,写“失联”,写“联系”。

归因分析:断章取义,没有捕捉关键句;核心话题界定不准确。

审题第一步,注意提炼中心句,不要违反同一律。

(二)从逻辑学视角看段落写作

“采菊东篱下,悠然见南山”,相信一听到这句诗,大家心中便会想到陶渊明。如果陶渊明没有清空名利之心,依然逗留在官场之中,他就不会最终成为田园诗人的代表之一。“竹杖芒鞋轻胜马,谁怕?一蓑烟雨任平生。”如果苏轼没有放下自己的名利之心继续为官,他就不会在诗词上有如此造诣,还成为宋词豪放派的代表词人之一,也不会像现在这样名垂千古。可见,清心只为神明。

问题:强加因果,违反了充足理由律。

优势:使用假设推理法,也叫假言推理法。

知识链接:假言推理法

假设一个命题存在,那么这个假设就会产生相应的后果。通过论证结果的不合理或不可接受,来证明这种假设不可靠或不可行。最终达到强化自己的观点的目的。

注意:一定要避免强加因果,要抽丝剥茧,逐层深入。

升格修改1

“采菊东篱下,悠然见南山”,相信一听到这句诗,大家心中便会想到陶渊明。如果陶渊明没有清空名利之心,依然逗留在官场之中,他恐怕没有机会再去躬耕于田园之中,更没有机会体会“久在樊笼里,复得返自然”的快意,中国历史上或许会多了一个寂寂无名的官员,却少了一位伟大的田园诗人。

“竹杖芒鞋轻胜马,谁怕?一蓑烟雨任平生。”如果苏轼没有放下自己的名利之心继续为官,他就不会在诗词上有如此造诣,还成为宋词豪放派的代表词人之一,也不会像现在这样名垂千古。可见,清心只为神明。

升格修改1

“竹杖芒鞋轻胜马,谁怕?一蓑烟雨任平生。”如果苏轼没有放下自己的名利之心继续为官,或许他依然会是一个优秀的词人,一个有作为的官员,但恐怕文学史上那个历尽沧桑却依然旷达洒脱的文豪将不复存在了。我们还能读到“大江东去,浪淘尽,千古风流人物”的豪迈诗篇吗?由此可见,清心,方能神明;神明,方可立世啊。

假言推理一定要注意“抽丝剥茧,逐层深入”,否则就是不讲理了。

错误而可怕的假言推理

如果李煜没有亡国,怎么能写出那么多优美的词句?

如果司马迁没有受宫刑,怎么能写出《史记》这样伟大的著作?

如果史铁生不是下半身瘫痪,怎么能写出《我与地坛》这么优美的散文?

(三)从逻辑学视角看全文写作

考场作文实例

心空则明

古往今来,总有人郁郁不得志,总有人着迷于官场之上,总有人于荣华富贵之中迷失自我。那么这时候往往就需要把心清空。在我看来,把心清空并不意味着没有目标,游手好闲,而是清空心中追名逐利污浊之欲,从而追求精神层面的“明”。

举例一:陶渊明

举例二:苏轼

举例三:张桂梅

举例四:李灵

因此,把名利之心清空是必要的。在当今这个社会,能够“清心”的人可能会被某些人误解,但其精神之高度却必将让众人相形见绌。

使用举例论证,也可称为归纳推理,但属于简单枚举。

知识链接:归纳推理法

即由个别性知识推出一般性结论的推理。也就是说通过具体举例来推导结论。

又分为完全归纳法(穷尽所有的例子)和不完全归纳法(简单枚举法和科学归纳法)。

所谓科学归纳法,即从对一类对象的许多个别事物的观察实验研究中,推断出这一类对象的共性特征,从而使论证更具有普适性。

拓展举例

《报任安书》(司马迁)

古者富贵而名摩灭,不可胜记,唯倜傥非常之人称焉。盖文王拘而演《周易》;仲尼厄而作《春秋》;屈原放逐,乃赋《离骚》;左丘失明,厥有《国语》;孙子膑脚,《兵法》修列;不韦迁蜀,世传《吕览》;韩非囚秦,《说难》《孤愤》;《诗》三百篇,大底圣贤发愤之所为作也。此人皆意有所郁结,不得通其道,故述往事、思来者。乃如左丘无目,孙子断足,终不可用,退而论书策,以舒其愤,思垂空文以自见。

考场作文实例

心空则明

古往今来,总有人郁郁不得志,总有人着迷于官场之上,总有人于荣华富贵之中迷失自我。那么这时候往往就需要把心清空。在我看来,把心清空并不意味着没有目标,游手好闲,而是清空心中追名逐利污浊之欲,从而追求精神层面的“明”。

举例一:陶渊明

举例二:苏轼

举例三:张桂梅

举例四:李灵

因此,把名利之心清空是必要的。在当今这个社会,能够“清心”的人可能会被某些人误解,但其精神之高度却必将让众人相形见绌。

升格作文:如何运用科学归纳法?

升格修改2:使用科学归纳法,给文中两个段落补充标题句。

“采菊东篱下,悠然见南山”,相信一听到这句诗,大家心中便会想到陶渊明。如果陶渊明没有清空名利之心,依然逗留在官场之中,他恐怕没有机会再去躬耕于田园之中,更没有机会体会“久在樊笼里,复得返自然”的快意,中国历史上或许会多了一个寂寂无名的官员,却少了一位伟大的田园诗人。“竹杖芒鞋轻胜马,谁怕?一蓑烟雨任平生。”如果苏轼没有放下自己的名利之心继续为官,或许他依然会是一个优秀的词人,一个有作为的官员,但恐怕文学史上那个历尽沧桑却依然旷达洒脱的文豪将不复存在了。我们还能读到“大江东去,浪淘尽,千古风流人物”的豪迈诗篇吗?由此可见,清心,方能神明;神明,方可立世啊。

身处名利场中的人们,又有几个能把心中对功名利禄的欲求清空?但凡能做到的,必然是具有大智慧大勇气的人。

那么不在名利场中的芸芸众生,是不是就不必考虑清空名利之心的问题呢?当然不是。

有这样一位人民教师,她靠一个看似不可能实现的愿望支撑,把数以万计的山区女孩送出大山,走向更光明的未来,她就是张桂梅。如果她放不下名利之心,如果她放不下都市的繁华和优越生活,那么她就不可能在贫苦山区开设学费极少的学校,饱受身体病痛也要苦苦坚持下去。八零后女教师李灵,为农村留守儿童自筹资金创办希望小学。如果李灵没有清空名利之心,她又怎么可能四处奔波、无私付出,把自己的全部青春年华奉献给这项艰难无比的事业?

考场作文实例

心空则明

古往今来,总有人郁郁不得志,总有人着迷于官场之上,总有人于荣华富贵之中迷失自我。那么这时候往往就需要把心清空。在我看来,把心清空并不意味着没有目标,游手好闲,而是清空心中追名逐利污浊之欲,从而追求精神层面的“明”。

身处名利场中的人们,又有几个能把心中对功名利禄的欲求清空?但凡能做到的,必然是具有大智慧大勇气的人。(陶渊明、苏轼)

那么不在名利场中的芸芸众生,是不是就不必考虑清空名利之心的问题呢?当然不是。(张桂梅、李灵)

因此,把名利之心清空是必要的。在当今这个社会,能够“清心”的人可能会被某些人误解,但其精神之高度却必将让众人相形见绌。

拓展举例2

于是入朝见威王,曰:“臣诚知不如徐公美。臣之妻私臣,臣之妾畏臣,臣之客欲有求于臣,皆以美于徐公。今齐地方千里,百二十城,宫妇左右莫不私王,朝廷之臣莫不畏王,四境之内莫不有求于王:由此观之,王之蔽甚矣。”

拓展举例3

翟永令母皈心释氏,日诵佛不辍声。永令佯呼之,母应诺;又呼不已,母愠曰:“无事何频呼也?”永今曰:“呼母三四,母便不悦,日为母呼千万声,其怒当如何?”母因少止。(节选自冯梦龙《古今谭概》)

升格修改3

以“人的心就好像是一个房间……”为段首开头,使用类比推理的手法,为这篇文章补写一个段落。

补充任务

1.分析典型议论性文章的逻辑链条

2.开展辩论赛体会逻辑的力量

3.写驳论文

逻辑的力量

选择性必修上册第四单元教学设计

单元概述

本单元由单元导语和学习活动两个部分构成。单元导语让学生感知逻辑的力量,了解学习逻辑的意义和目标;学习动中的“发现潜藏的逻辑谬误”“运用有效的推理形式”“采用合理的论证方法”三个活动则分别对应逻辑的三个功能——辨谬、推理、论证。

学习活动是本单元的重点。在学习活动的设计中,始终贯穿了思维和语用两条线索。

思维线索的展开,比较明显地针对核心素养“思维发展与提升”;语用线索的出发点则是用逻辑的办法来改进语文学习。三个学习活动通过这两条线索形成有机整体,同时又有着各自明确的活动目标和内容分工。

单元目标 内容 学习提示 任务

1.接触一些基本的逻辑方法; 2.学习辨析逻辑错误; 3.进行简单的逻辑推理; 4.运用逻辑方法构建并完善论证。 逻辑谬误 概念含义前后不一致,立场自相矛盾、态度模棱两可,理由站不住脚或推不出结论。 日常逻辑谬误:划分不当、自相矛盾、强加因果、以偏概全、诉诸情感、循环定义、诉诸公众。 1.分析典型议论性文章的逻辑链条;

2.开展辩论赛体会逻辑的力量;

3.写驳论文

推理形式 1.演绎推理:三段论、假言推理、选言推理。2.归纳推理:完全归纳、不完全归纳(简单枚举、科学归纳)3.类比推理 推理正确的条件:推理的前提真实、推理的形式有效。 论证方法 1.关注论证隐含的前提,2.学会间接论证:排除法、反证法、归谬法,3.引入虚拟论敌 1.三段演绎法,2.联言分解法,3.连锁推导法,4.综合归纳法,5.归谬反驳法 论证错误:诉诸权威、举例论证。 教材上第四单元要点梳理

学习活动一:

发现潜藏的逻辑错误

分析与讨论:以下这些语言现象“讲理”吗?

1.鲁迅的作品不是一天能读完的,《孔乙己》是鲁迅的作品,所以《孔乙己》不是一天能读完的。

2.“我是答应您昨天来修门铃没错。可我来了三次,每次按门铃,都没人来开门,我只好走了。”

3.有人说《红楼梦》值得读,有人说不值得。两种意见我都不赞成。读,太花时间;不读,又有点儿可惜。

理——逻辑

4.不薄之谓厚,不白之谓黑。

5.你一定要好好学习,如果不好好学习就上不了好学校,上不了好学校就找不到好工作,找不到好工作就只能当乞丐,你现在不学习,难道想以后当乞丐吗?

学习活动二:

运用有效的推理形式

什么是逻辑学

关于思想的科学,关于说理的科学。

思维的规律和推理、论证的本领。

基本原理

同一律:事物只能是其本身。(概念统一,话题统一)

排中律:两个相互矛盾的判断必有一真,不存在中间状态。

矛盾律:两个互相否定的判断不能同真。

充足理由律:一个被判定为真的判断具备充足的理由。

理论验证:请分析以下语言现象分别违反了哪一条逻辑原理?

1.电站外高挂一块儿警示牌儿:严禁触摸电线,500伏高压,一触即死,违者法办。

2.是中国人必须转起。

3.他不喜欢我,那就是恨我。

自相矛盾,违反矛盾律。

强加因果,违反充足理由律。

滥用排中律。

4.“不早不迟,偏偏要在这时候,——这就可见是一个谬种!”

5.“阿呀阿呀,真是愈有钱,便愈是一毫不肯放松,愈是一毫不肯放松,便愈是有钱……”圆规一面愤愤的回转身,一面絮絮的说。

6.孔乙己便涨红了脸,额上的青筋条条绽出,争辩道:“窃书不能算偷……窃书!……读书人的事,能算偷吗?”

强加因果,违反充足理由律。

混淆概念,违反同一律。

强加因果,违反充足理由律。

学习活动三:

采用合理的论证方法

(一)从逻辑学视角看审题

在社会高度发展的今天,有学者劝诫人们,应拒绝与自然失联、与群体失联、与信仰失联……拒绝成为“空心人”;也有诗人劝勉人们,让我们把心“清空”。

以上文字,引发了你怎样的联想和思考?请联系现实,自选角度,自拟题目,自定文体写一篇文章。

讨论与判断:下面这段对话中有没有逻辑问题?

学者说:你们一定要拒绝成为“空心人”,拒绝与自然失联、与群体失联、与信仰失联……

诗人说:让我们把心“清空”吧。

学生说:事物是普遍联系的。

——学生转移话题,违背同一律原则。

(一)从逻辑学视角看审题

在社会高度发展的今天,有学者劝诫人们,应拒绝与自然失联、与群体失联、与信仰失联……拒绝成为“空心人”;也有诗人劝勉人们,让我们把心“清空”。

以上文字,引发了你怎样的联想和思考?请联系现实,自选角度,自拟题目,自定文体写一篇文章。

写作现状:跑题,写“失联”,写“联系”。

归因分析:断章取义,没有捕捉关键句;核心话题界定不准确。

审题第一步,注意提炼中心句,不要违反同一律。

(二)从逻辑学视角看段落写作

“采菊东篱下,悠然见南山”,相信一听到这句诗,大家心中便会想到陶渊明。如果陶渊明没有清空名利之心,依然逗留在官场之中,他就不会最终成为田园诗人的代表之一。“竹杖芒鞋轻胜马,谁怕?一蓑烟雨任平生。”如果苏轼没有放下自己的名利之心继续为官,他就不会在诗词上有如此造诣,还成为宋词豪放派的代表词人之一,也不会像现在这样名垂千古。可见,清心只为神明。

问题:强加因果,违反了充足理由律。

优势:使用假设推理法,也叫假言推理法。

知识链接:假言推理法

假设一个命题存在,那么这个假设就会产生相应的后果。通过论证结果的不合理或不可接受,来证明这种假设不可靠或不可行。最终达到强化自己的观点的目的。

注意:一定要避免强加因果,要抽丝剥茧,逐层深入。

升格修改1

“采菊东篱下,悠然见南山”,相信一听到这句诗,大家心中便会想到陶渊明。如果陶渊明没有清空名利之心,依然逗留在官场之中,他恐怕没有机会再去躬耕于田园之中,更没有机会体会“久在樊笼里,复得返自然”的快意,中国历史上或许会多了一个寂寂无名的官员,却少了一位伟大的田园诗人。

“竹杖芒鞋轻胜马,谁怕?一蓑烟雨任平生。”如果苏轼没有放下自己的名利之心继续为官,他就不会在诗词上有如此造诣,还成为宋词豪放派的代表词人之一,也不会像现在这样名垂千古。可见,清心只为神明。

升格修改1

“竹杖芒鞋轻胜马,谁怕?一蓑烟雨任平生。”如果苏轼没有放下自己的名利之心继续为官,或许他依然会是一个优秀的词人,一个有作为的官员,但恐怕文学史上那个历尽沧桑却依然旷达洒脱的文豪将不复存在了。我们还能读到“大江东去,浪淘尽,千古风流人物”的豪迈诗篇吗?由此可见,清心,方能神明;神明,方可立世啊。

假言推理一定要注意“抽丝剥茧,逐层深入”,否则就是不讲理了。

错误而可怕的假言推理

如果李煜没有亡国,怎么能写出那么多优美的词句?

如果司马迁没有受宫刑,怎么能写出《史记》这样伟大的著作?

如果史铁生不是下半身瘫痪,怎么能写出《我与地坛》这么优美的散文?

(三)从逻辑学视角看全文写作

考场作文实例

心空则明

古往今来,总有人郁郁不得志,总有人着迷于官场之上,总有人于荣华富贵之中迷失自我。那么这时候往往就需要把心清空。在我看来,把心清空并不意味着没有目标,游手好闲,而是清空心中追名逐利污浊之欲,从而追求精神层面的“明”。

举例一:陶渊明

举例二:苏轼

举例三:张桂梅

举例四:李灵

因此,把名利之心清空是必要的。在当今这个社会,能够“清心”的人可能会被某些人误解,但其精神之高度却必将让众人相形见绌。

使用举例论证,也可称为归纳推理,但属于简单枚举。

知识链接:归纳推理法

即由个别性知识推出一般性结论的推理。也就是说通过具体举例来推导结论。

又分为完全归纳法(穷尽所有的例子)和不完全归纳法(简单枚举法和科学归纳法)。

所谓科学归纳法,即从对一类对象的许多个别事物的观察实验研究中,推断出这一类对象的共性特征,从而使论证更具有普适性。

拓展举例

《报任安书》(司马迁)

古者富贵而名摩灭,不可胜记,唯倜傥非常之人称焉。盖文王拘而演《周易》;仲尼厄而作《春秋》;屈原放逐,乃赋《离骚》;左丘失明,厥有《国语》;孙子膑脚,《兵法》修列;不韦迁蜀,世传《吕览》;韩非囚秦,《说难》《孤愤》;《诗》三百篇,大底圣贤发愤之所为作也。此人皆意有所郁结,不得通其道,故述往事、思来者。乃如左丘无目,孙子断足,终不可用,退而论书策,以舒其愤,思垂空文以自见。

考场作文实例

心空则明

古往今来,总有人郁郁不得志,总有人着迷于官场之上,总有人于荣华富贵之中迷失自我。那么这时候往往就需要把心清空。在我看来,把心清空并不意味着没有目标,游手好闲,而是清空心中追名逐利污浊之欲,从而追求精神层面的“明”。

举例一:陶渊明

举例二:苏轼

举例三:张桂梅

举例四:李灵

因此,把名利之心清空是必要的。在当今这个社会,能够“清心”的人可能会被某些人误解,但其精神之高度却必将让众人相形见绌。

升格作文:如何运用科学归纳法?

升格修改2:使用科学归纳法,给文中两个段落补充标题句。

“采菊东篱下,悠然见南山”,相信一听到这句诗,大家心中便会想到陶渊明。如果陶渊明没有清空名利之心,依然逗留在官场之中,他恐怕没有机会再去躬耕于田园之中,更没有机会体会“久在樊笼里,复得返自然”的快意,中国历史上或许会多了一个寂寂无名的官员,却少了一位伟大的田园诗人。“竹杖芒鞋轻胜马,谁怕?一蓑烟雨任平生。”如果苏轼没有放下自己的名利之心继续为官,或许他依然会是一个优秀的词人,一个有作为的官员,但恐怕文学史上那个历尽沧桑却依然旷达洒脱的文豪将不复存在了。我们还能读到“大江东去,浪淘尽,千古风流人物”的豪迈诗篇吗?由此可见,清心,方能神明;神明,方可立世啊。

身处名利场中的人们,又有几个能把心中对功名利禄的欲求清空?但凡能做到的,必然是具有大智慧大勇气的人。

那么不在名利场中的芸芸众生,是不是就不必考虑清空名利之心的问题呢?当然不是。

有这样一位人民教师,她靠一个看似不可能实现的愿望支撑,把数以万计的山区女孩送出大山,走向更光明的未来,她就是张桂梅。如果她放不下名利之心,如果她放不下都市的繁华和优越生活,那么她就不可能在贫苦山区开设学费极少的学校,饱受身体病痛也要苦苦坚持下去。八零后女教师李灵,为农村留守儿童自筹资金创办希望小学。如果李灵没有清空名利之心,她又怎么可能四处奔波、无私付出,把自己的全部青春年华奉献给这项艰难无比的事业?

考场作文实例

心空则明

古往今来,总有人郁郁不得志,总有人着迷于官场之上,总有人于荣华富贵之中迷失自我。那么这时候往往就需要把心清空。在我看来,把心清空并不意味着没有目标,游手好闲,而是清空心中追名逐利污浊之欲,从而追求精神层面的“明”。

身处名利场中的人们,又有几个能把心中对功名利禄的欲求清空?但凡能做到的,必然是具有大智慧大勇气的人。(陶渊明、苏轼)

那么不在名利场中的芸芸众生,是不是就不必考虑清空名利之心的问题呢?当然不是。(张桂梅、李灵)

因此,把名利之心清空是必要的。在当今这个社会,能够“清心”的人可能会被某些人误解,但其精神之高度却必将让众人相形见绌。

拓展举例2

于是入朝见威王,曰:“臣诚知不如徐公美。臣之妻私臣,臣之妾畏臣,臣之客欲有求于臣,皆以美于徐公。今齐地方千里,百二十城,宫妇左右莫不私王,朝廷之臣莫不畏王,四境之内莫不有求于王:由此观之,王之蔽甚矣。”

拓展举例3

翟永令母皈心释氏,日诵佛不辍声。永令佯呼之,母应诺;又呼不已,母愠曰:“无事何频呼也?”永今曰:“呼母三四,母便不悦,日为母呼千万声,其怒当如何?”母因少止。(节选自冯梦龙《古今谭概》)

升格修改3

以“人的心就好像是一个房间……”为段首开头,使用类比推理的手法,为这篇文章补写一个段落。

补充任务

1.分析典型议论性文章的逻辑链条

2.开展辩论赛体会逻辑的力量

3.写驳论文