第一单元教学课件(共51张PPT)统编版高中语文选择性必修上册

文档属性

| 名称 | 第一单元教学课件(共51张PPT)统编版高中语文选择性必修上册 |  | |

| 格式 | pptx | ||

| 文件大小 | 3.4MB | ||

| 资源类型 | 教案 | ||

| 版本资源 | 统编版 | ||

| 科目 | 语文 | ||

| 更新时间 | 2024-09-24 09:20:04 | ||

图片预览

文档简介

(共51张PPT)

选择性必修上第一单元教学设计

实用文体不同体式作品的风格、写作技巧与表达艺术探讨

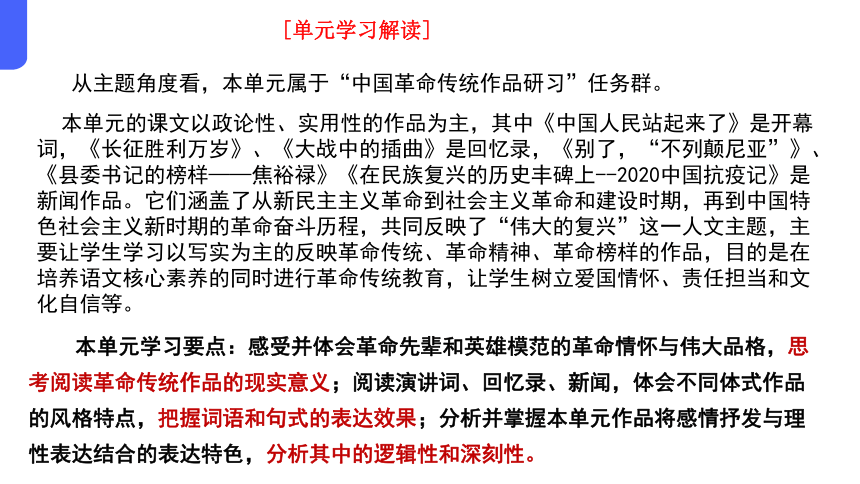

[单元学习解读]

从主题角度看,本单元属于“中国革命传统作品研习”任务群。

本单元的课文以政论性、实用性的作品为主,其中《中国人民站起来了》是开幕词,《长征胜利万岁》、《大战中的插曲》是回忆录,《别了,“不列颠尼亚”》、《县委书记的榜样——焦裕禄》《在民族复兴的历史丰碑上--2020中国抗疫记》是新闻作品。它们涵盖了从新民主主义革命到社会主义革命和建设时期,再到中国特色社会主义新时期的革命奋斗历程,共同反映了“伟大的复兴”这一人文主题,主要让学生学习以写实为主的反映革命传统、革命精神、革命榜样的作品,目的是在培养语文核心素养的同时进行革命传统教育,让学生树立爱国情怀、责任担当和文化自信等。

本单元学习要点:感受并体会革命先辈和英雄模范的革命情怀与伟大品格,思考阅读革命传统作品的现实意义;阅读演讲词、回忆录、新闻,体会不同体式作品的风格特点,把握词语和句式的表达效果;分析并掌握本单元作品将感情抒发与理性表达结合的表达特色,分析其中的逻辑性和深刻性。

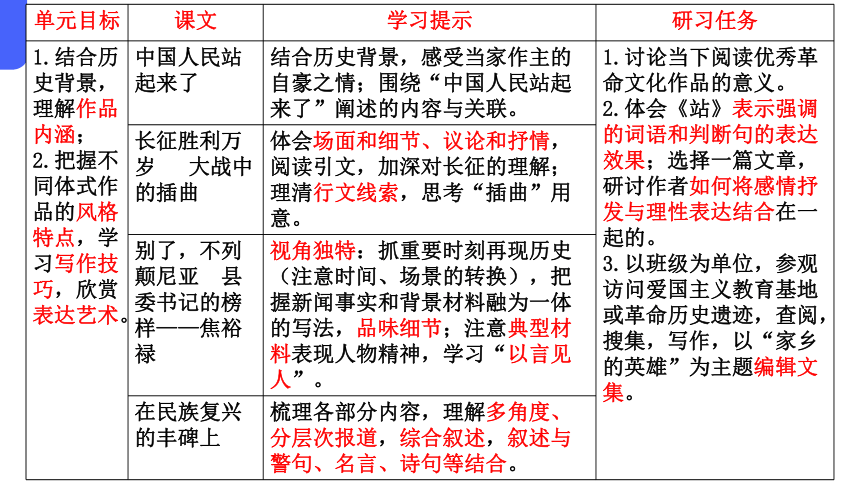

单元目标 课文 学习提示 研习任务

1.结合历史背景,理解作品内涵; 2.把握不同体式作品的风格特点,学习写作技巧,欣赏表达艺术。 中国人民站起来了 结合历史背景,感受当家作主的自豪之情;围绕“中国人民站起来了”阐述的内容与关联。 1.讨论当下阅读优秀革命文化作品的意义。

2.体会《站》表示强调的词语和判断句的表达效果;选择一篇文章,研讨作者如何将感情抒发与理性表达结合在一起的。

3.以班级为单位,参观访问爱国主义教育基地或革命历史遗迹,查阅,搜集,写作,以“家乡的英雄”为主题编辑文集。

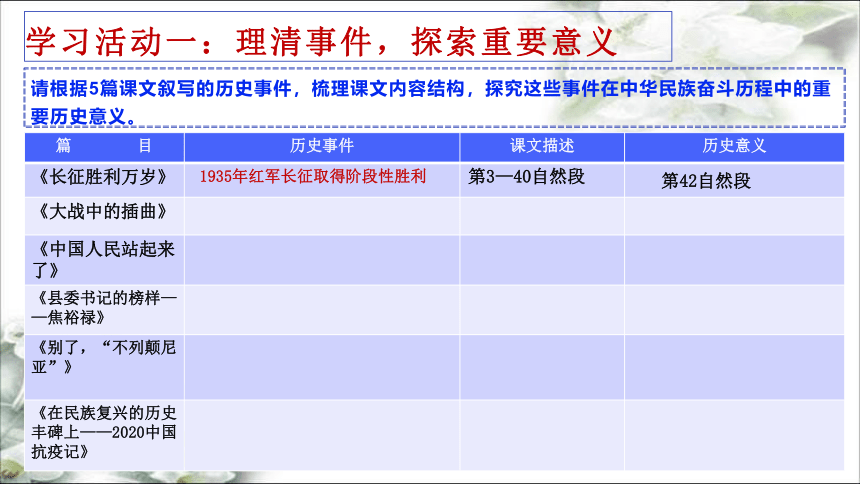

长征胜利万岁 大战中的插曲 体会场面和细节、议论和抒情,阅读引文,加深对长征的理解;理清行文线索,思考“插曲”用意。 别了,不列颠尼亚 县委书记的榜样——焦裕禄 视角独特:抓重要时刻再现历史(注意时间、场景的转换),把握新闻事实和背景材料融为一体的写法,品味细节;注意典型材料表现人物精神,学习“以言见人”。 在民族复兴的丰碑上 梳理各部分内容,理解多角度、分层次报道,综合叙述,叙述与警句、名言、诗句等结合。 学习活动一:理清事件,探索重要意义

请根据5篇课文叙写的历史事件,梳理课文内容结构,探究这些事件在中华民族奋斗历程中的重要历史意义。

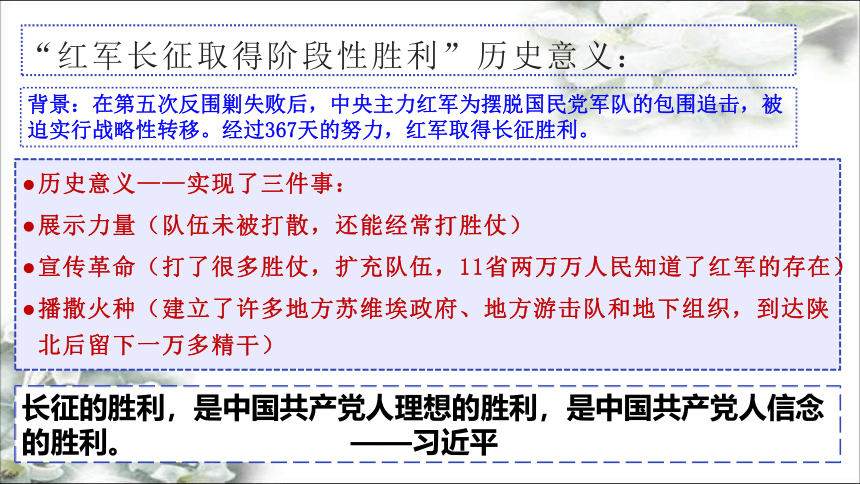

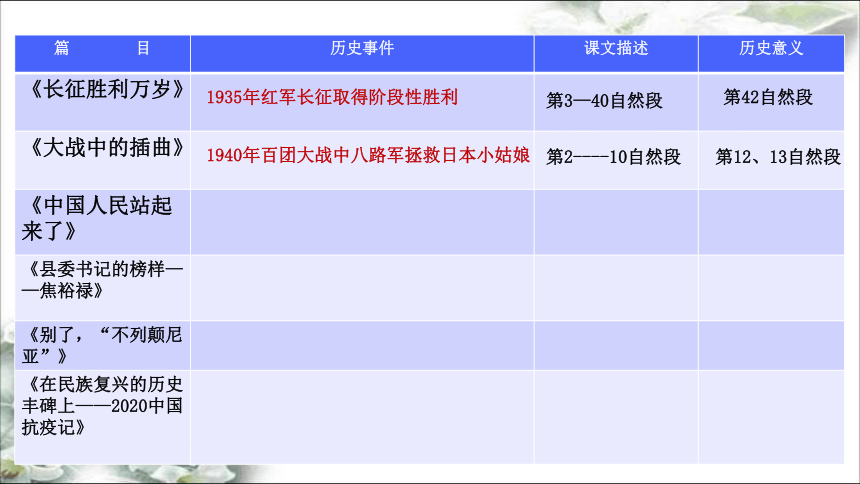

篇 目 历史事件 课文描述 历史意义

《长征胜利万岁》

《大战中的插曲》

《中国人民站起来了》

《县委书记的榜样——焦裕禄》

《别了,“不列颠尼亚”》

《在民族复兴的历史丰碑上——2020中国抗疫记》

1935年红军长征取得阶段性胜利

第3—40自然段

第42自然段

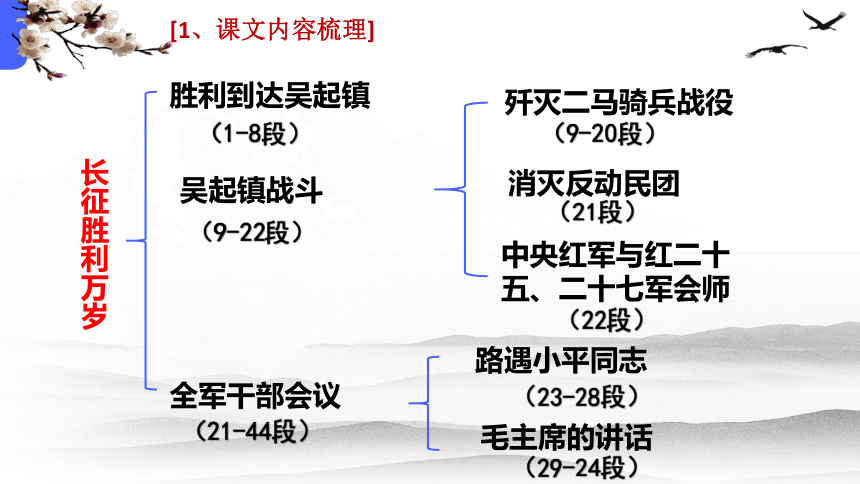

[1、课文内容梳理]

长征胜利万岁

胜利到达吴起镇

歼灭二马骑兵战役

消灭反动民团

全军干部会议

吴起镇战斗

路遇小平同志

毛主席的讲话

(1-8段)

(9-22段)

(21-44段)

中央红军与红二十五、二十七军会师

(9-20段)

(22段)

(21段)

(23-28段)

(29-24段)

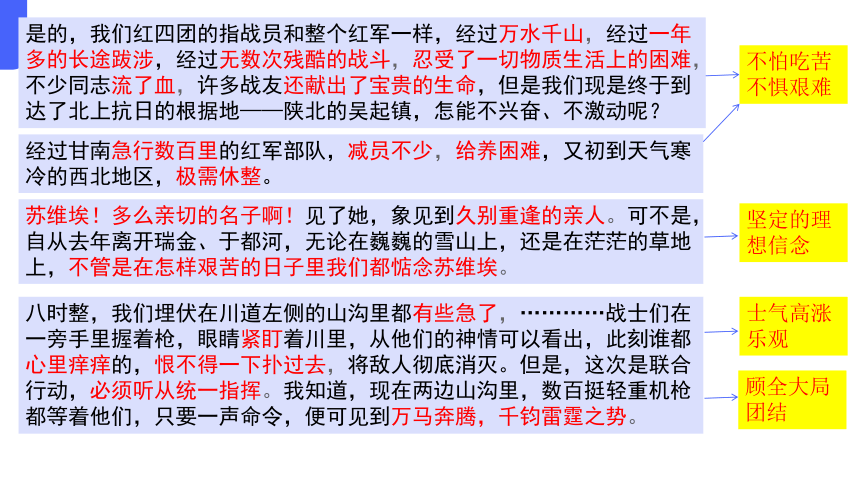

2、探究长征胜利的原因,归纳长征精神的内涵。

是的,我们红四团的指战员和整个红军一样,经过万水千山,经过一年多的长途跋涉,经过无数次残酷的战斗,忍受了一切物质生活上的困难,不少同志流了血,许多战友还献出了宝贵的生命,但是我们现是终于到达了北上抗日的根据地——陕北的吴起镇,怎能不兴奋、不激动呢?

经过甘南急行数百里的红军部队,减员不少,给养困难,又初到天气寒冷的西北地区,极需休整。

不怕吃苦不惧艰难

苏维埃!多么亲切的名子啊!见了她,象见到久别重逢的亲人。可不是,自从去年离开瑞金、于都河,无论在巍巍的雪山上,还是在茫茫的草地上,不管是在怎样艰苦的日子里我们都惦念苏维埃。

坚定的理想信念

八时整,我们埋伏在川道左侧的山沟里都有些急了,…………战士们在一旁手里握着枪,眼睛紧盯着川里,从他们的神情可以看出,此刻谁都心里痒痒的,恨不得一下扑过去,将敌人彻底消灭。但是,这次是联合行动,必须听从统一指挥。我知道,现在两边山沟里,数百挺轻重机枪都等着他们,只要一声命令,便可见到万马奔腾,千钧雷霆之势。

士气高涨

乐观

顾全大局

团结

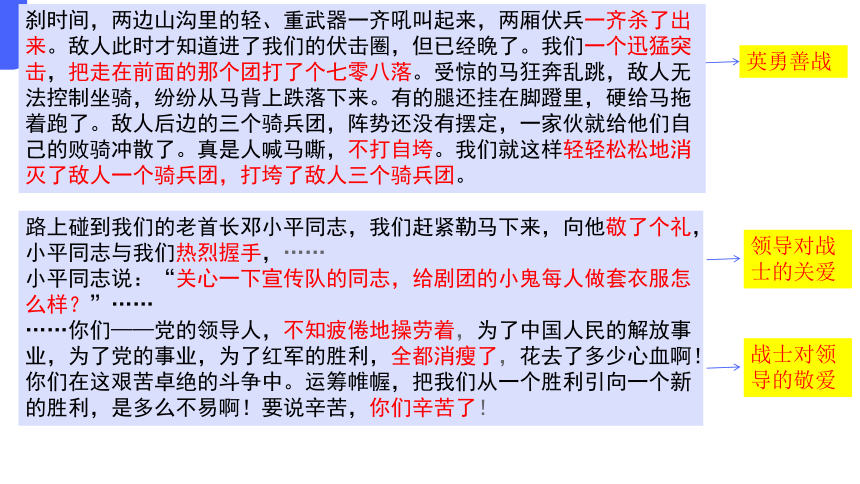

刹时间,两边山沟里的轻、重武器一齐吼叫起来,两厢伏兵一齐杀了出来。敌人此时才知道进了我们的伏击圈,但已经晚了。我们一个迅猛突击,把走在前面的那个团打了个七零八落。受惊的马狂奔乱跳,敌人无法控制坐骑,纷纷从马背上跌落下来。有的腿还挂在脚蹬里,硬给马拖着跑了。敌人后边的三个骑兵团,阵势还没有摆定,一家伙就给他们自己的败骑冲散了。真是人喊马嘶,不打自垮。我们就这样轻轻松松地消灭了敌人一个骑兵团,打垮了敌人三个骑兵团。

英勇善战

领导对战士的关爱

路上碰到我们的老首长邓小平同志,我们赶紧勒马下来,向他敬了个礼,小平同志与我们热烈握手,……

小平同志说:“关心一下宣传队的同志,给剧团的小鬼每人做套衣服怎么样?”……

……你们——党的领导人,不知疲倦地操劳着,为了中国人民的解放事业,为了党的事业,为了红军的胜利,全都消瘦了,花去了多少心血啊!你们在这艰苦卓绝的斗争中。运筹帷幄,把我们从一个胜利引向一个新的胜利,是多么不易啊!要说辛苦,你们辛苦了!

战士对领导的敬爱

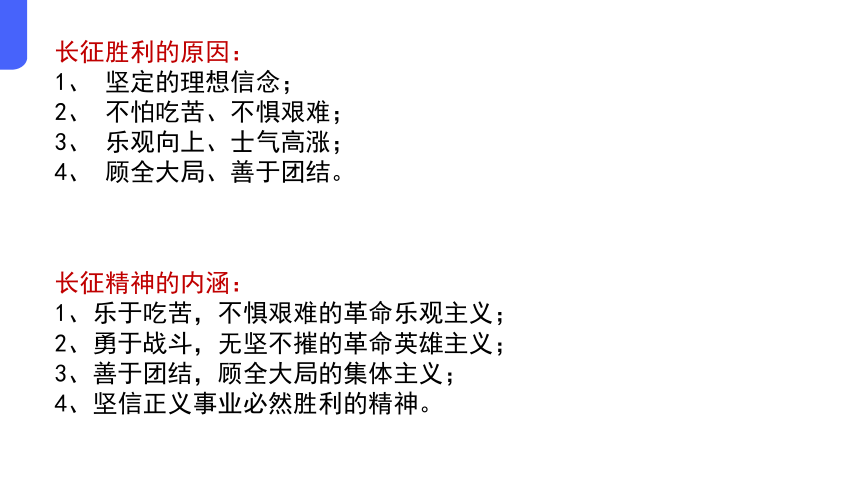

长征胜利的原因:

1、 坚定的理想信念;

2、 不怕吃苦、不惧艰难;

3、 乐观向上、士气高涨;

4、 顾全大局、善于团结。

长征精神的内涵:

1、乐于吃苦,不惧艰难的革命乐观主义;

2、勇于战斗,无坚不摧的革命英雄主义;

3、善于团结,顾全大局的集体主义;

4、坚信正义事业必然胜利的精神。

“红军长征取得阶段性胜利”历史意义:

历史意义——实现了三件事:

展示力量(队伍未被打散,还能经常打胜仗)

宣传革命(打了很多胜仗,扩充队伍,11省两万万人民知道了红军的存在)

播撒火种(建立了许多地方苏维埃政府、地方游击队和地下组织,到达陕北后留下一万多精干)

长征的胜利,是中国共产党人理想的胜利,是中国共产党人信念的胜利。 ——习近平

背景:在第五次反围剿失败后,中央主力红军为摆脱国民党军队的包围追击,被迫实行战略性转移。经过367天的努力,红军取得长征胜利。

篇 目 历史事件 课文描述 历史意义

《长征胜利万岁》

《大战中的插曲》

《中国人民站起来了》

《县委书记的榜样——焦裕禄》

《别了,“不列颠尼亚”》

《在民族复兴的历史丰碑上——2020中国抗疫记》

1935年红军长征取得阶段性胜利

1940年百团大战中八路军拯救日本小姑娘

第2----10自然段

第3—40自然段

第42自然段

第12、13自然段

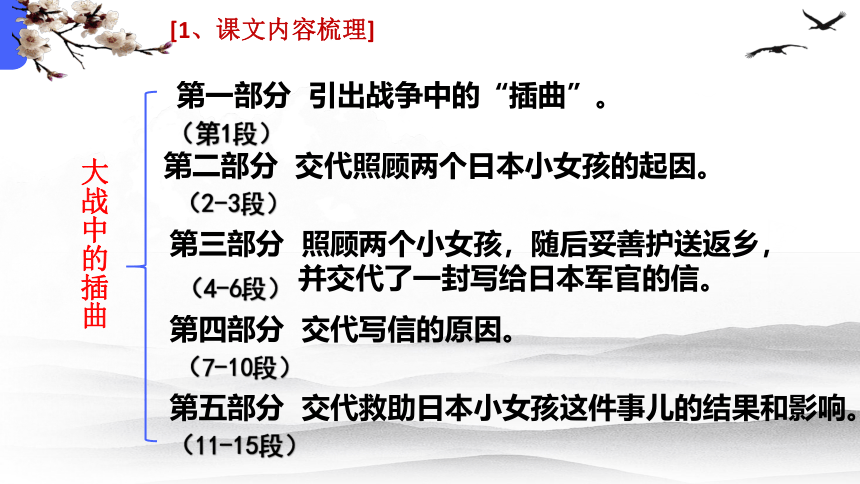

[1、课文内容梳理]

大战中的插曲

第一部分 引出战争中的“插曲”。

第三部分 照顾两个小女孩,随后妥善护送返乡,

并交代了一封写给日本军官的信。

第二部分 交代照顾两个日本小女孩的起因。

(第1段)

(2-3段)

(4-6段)

(7-10段)

(11-15段)

第五部分 交代救助日本小女孩这件事儿的结果和影响。

第四部分 交代写信的原因。

2、本文塑造了聂荣臻元帅怎样的形象特征?请简要分析。

①重情义、有情怀 对战争中发生的一些小事儿,能够记忆犹新、如数家珍,并且用善意和理智来看待战争中的人和事儿。

②心思细腻、缜密 在考虑到两个孩子究竟怎么办的时候,把是由自己抚养还是送回去的每一种情况的利弊都加以权衡,体现了办事的细心和周全。

③有高度的责任心和热心 当前线部队请示如何处理两个小姑娘的时候,聂荣臻说道:立刻把孩子送到指挥所来。体现了对部队、对孩子、对工作、对人民的高度责任感。

④平易近人,慈爱亲切 那个稍大些的孩子,很讨人喜欢,我牵着她的手,拿来梨子给她吃。

⑤运筹帷幄、精明干练 例如:我是这样考虑的,我们进行抗日战争,这中间不只是打仗的问题,还要注意不失时机地对敌军进行政治工作。能够看到长远的发展。

⑥胸怀宽广,有人道主义精神 在中日对战的特殊时期,能够不计嫌隙,救助日本小姑娘。

3、试分析本文有哪些艺术特色。

倒叙的方式 以回忆的形式,展开叙述,更有趣味性,增强文章的可读性,引发阅读兴趣。

大量的心理和动作描写 如:我考虑,或是有我把她们养起来。

用词精炼,富于变化 如“我牵着她的手”,“把那个稍大些的孩子拉在怀里”,“拽着我的马裤腿”等。

夹叙夹议 在叙述故事的过程中,有对落难百姓的同情,对小女孩的关爱,还有对日军暴行的披露和对未来发展的看法。内容更加丰富,主旨更加深刻。

以第一人称来讲述 语言浅白,情感充沛 聂帅的回忆录语言浅白,用口语的形式进行叙述,娓娓道来。使读者仿佛在聆听一位长者在叙述往日的故事,阅读起来几乎没有障碍。同时在文中,聂帅充满了感情,表现出对日本军国主义的愤慨和谴责,同时又表现对和平的向往。

“百团大战中八路军拯救日本小姑娘”历史意义:

彰显了人民军队的性质以及人民战争的正义性;

感化了日本军民,促使他们反思战争,对两国交往有深远影响和重大意义。

背景:残酷激烈的抗日战争

篇 目 历史事件 课文描述 历史意义

《长征胜利万岁》

《大战中的插曲》

《中国人民站起来了》

《县委书记的榜样——焦裕禄》

《别了,“不列颠尼亚”》

《在民族复兴的历史丰碑上——2020中国抗疫记》

1935年红军长征取得阶段性胜利

1940年百团大战中八路军拯救日本小姑娘

第2----10自然段

第3—40自然段

第42自然段

第12自然段

1949年中国人民政治协商会议第一届全体会议开幕

第6自然段

[1、课文内容梳理]

中

国

人

民

站

起

来

了

主体

开头

结尾

宣布大会开幕,介绍会议人员

悼念人民英雄

庆祝伟大胜利

(与会者代表性、广泛性)

(介绍当时情况)

(明会议的性质和任务)

(经济)

(文化)

(国防)

(5-8)

(3-4)

(9-11)

(1-2)

(3-11)

(12-16)

回顾历史,说明此次会议召开的基础

立足当下,指明当下问题及斗争策略

展望未来,描绘未来发展的光明前景

(介绍历史背景)

(点明会议意义)

(谈胜利的伟大意义)

(要始终保持警惕)

(对内对外策略)

2.对“中国人民站起来了”内含的理解

1.中国人民的大多数已经获得了解放。(第3段)

2. 中国人民在中国共产党的领导之下,在三年多的时间内,很快地觉悟起来,………基本上打倒了国民党反动政府,推翻了帝国主义在中国的统治,恢复了政治协商会议。(第4段)

人民站起来了

人身获得了自由

思想获得了觉悟

3. 因此,中国人民政治协商会议宣布自己执行全国人民代表大会的职权。(第5段)

代表人民当家作主

政治实现了当家作主

4.占人类总数四分之一的中国人从此站立起来了。(第6段)

5.………宣布中华人民共和国的成立了。我们的民族将从此列入爱好和平自由的世界各民族的大家庭,………我们的民族将再也不是一个被人侮辱的民族了,我们已经站起来了。我们的革命已经获得全世界广大人民的同情和欢呼,我们的朋友遍于全世界。(第6段)

中国站起来了

代表独立

代表平等

代表强大

民族站起来了

代表获得尊重

站起来代表独立

站起来代表平等

站起来代表强大

站起来代表获得尊重

站起来代表人民当家作主

人民站起来了

中国站起来了

民族站起来了

人身获得了自由

思想获得了觉悟

政治实现了当家作主

2.对“中国人民站起来了”内含的理解

官僚资本主义

帝国主义

封建主义

三座大山

“中国人民政协会议第一届全体会议开幕”历史意义:

中国人民从此结束了被奴役、被压迫的历史,获得了独立自主的生活。

背景:人民解放战争基本取得胜利、中华人民共和国即将成立

篇 目 历史事件 课文描述 历史意义

《长征胜利万岁》

《大战中的插曲》

《中国人民站起来了》

《县委书记的榜样——焦裕禄》

《别了,“不列颠尼亚”》

《在民族复兴的历史丰碑上——2020中国抗疫记》

1935年红军长征取得阶段性胜利

1940年百团大战中八路军拯救日本小姑娘

第2----10自然段

第3—40自然段

第42自然段

第12自然段

1949年中国人民政治协商会议第一届全体会议开幕

第6自然段

1962年焦裕禄到河南兰考担任县委书记

第1、2、3、64自然段

第70、71自然段

1、这篇人物通讯写了什么?尝试归纳文中所写焦裕禄的具体事迹

导语部分

一、吃别人嚼过的馍没味道

二、当群众最困难的时候,共产党要出现在群众面前

三、他心里装着全体人民,唯独没有他自己

四、活着我没有治好沙丘,死了也要看你们把沙丘治好

五、他没有死,他还活着

就任书记

狠抓三害

排忧解难

带病工作

病危住院

人民怀念

2、 这篇报道怎么体现焦裕禄精神?

(1)选取典型材料表现人物的精神和品格。

本篇通讯记录时间:

焦裕禄到兰考上任的1962年冬天——焦裕禄去世一年左右的1965年

本篇通讯记录空间:

覆盖兰考全县90多万亩地、120多个大队,还有焦裕禄入住的医院。

全文材料围绕“焦裕禄精神、品格”精心挑选典型而具体的材料。

(2)以时间为线索结构全文

从全文结构来说,以时间为线索,将新闻材料精心串联起来,不同的主题,共同服务于彰显焦裕禄精神这样一个核心主题。

每一节小标题是按照焦裕禄同志的事迹和品质,按照时间为线索进行安排,每一节中都有一个核心的主题,例如第一节“吃别人嚼过的馍没味道”,通过焦裕禄身先士卒下乡调研,表现他忘我工作的品质。每个标题都是焦裕禄品质的一个侧面,而加起来则形成了一个立体的焦裕禄。

(3)通过言行再现人物风范

①人物言语

引子中记述焦裕禄下乡情况时,大量记录了他的语言:“见到沙丘,他说……”,“见到涝洼窝,他说……”,“见到碱地,他说……”,“转了圈回到县委,他向大家说……”。三次“见到”,写出了他所到地方之多;四次“他说”,表现了他的勇气和斗志。

“革命者要在困难面前逞英雄。”“吃别人嚼过的馍没味道。”“病是个欺软怕硬的东西,你压住他,他就不欺侮你了。”这几句表现焦裕禄坚定的信仰,乐观的精神,务实的作风,令人敬佩;

“春天要安排一年的工作,离不开!”“谈你们的情况吧,我不是来休息的。”“你回去对县委的同志说,叫他们把我没写完的文章写完;还有,把秦寨盐碱地上的麦穗拿一把来,让我看看!”这几句表现他不顾个人安危,牢记责任,公仆情怀,令人感动;

“雨天,群众缺烧的,不吃啦!”“灾区群众生活很困难,花这么多钱买药,我能吃得下吗 ”这几句表现他艰苦朴素,廉洁奉公,一切为了人民,令人动容。

(3)通过言行再现人物风范

②人物行动

当别人因焦裕禄身体有病劝他不要下乡时,他坚定地回绝“吃别人嚼过的馍没味道”,“说完就背着干粮,拿起雨伞和大家一起出发了”,坚持亲自调研。

“他和调查队的同志们经常在截腰深的水里吃干粮,有时夜晚蹲在泥水处歇息……”与大家同甘共苦,一心为了工作。

“焦裕禄听见风雪声,倚在门边望着风雪发呆”,表现他对风雪到来时人民生活的深深忧虑,同时也在思考着解决方案。

“踏着积雪,一边走,一边高唱《南泥湾》”,面对风雪灾害,他表现出革命乐观主义。

特别是很多表现抵制肝痛的细节,如“时时弯下身子用左手按着肝部”,“用一支钢笔硬顶着肝部”,“用一根硬东西顶在右边的椅靠上”,“弯着腰走向车站”,读来令人心酸难忘。

(4)记叙、抒情与议论相结合的写法。

以记叙为主,适当穿插抒情、描写和议论。

引子部分,第1段记叙,第2段记叙兼有议论,第3段描写,第4段以议论为主。

各种表达方式的综合运用,将焦裕禄推进到一个紧要“关口”,让读者深刻感受到他身上的责任与使命。

第3节第2段直接写他的肝病状况,以记叙为主,穿插“踩”“顶”“揣”“按”等一系列动作细节描写,末两句又融入了议论和抒情,焦裕禄舍己为人、无私奉献的形象顿时跃然纸上。

“1962年焦裕禄到河南兰考担任县委书记”历史意义:

彰显了中国人民改天换地的精神面貌;

鼓舞、教育了一代又一代社会主义建设者,为新中国建设树立了榜样。

背景:兰考县三年自然灾害和社会主义建设

篇 目 历史事件 课文描述 历史意义

《长征胜利万岁》

《大战中的插曲》

《中国人民站起来了》

《县委书记的榜样——焦裕禄》

《别了,“不列颠尼亚”》

《在民族复兴的历史丰碑上——2020中国抗疫记》

1935年红军长征取得阶段性胜利

1940年百团大战中八路军拯救日本小姑娘

第2----10自然段

第3—40自然段

第42自然段

第12自然段

1949年中国人民政治协商会议第一届全体会议开幕

第6自然段

1962年焦裕禄到河南兰考担任县委书记

第1、2、3、64自然段

第70、71自然段

1997年香港回归

第1、3、6、8、9自然段

1、本篇新闻报道共写了哪几个场景 除了真实地记录新闻事件之外,还写了哪些内容

段落 现实场景(新闻事件) 历史材料(新闻背景)

2-4段 4时30分,港督府告别仪式(第一次降旗),表明港督将永远成为历史 港督府建成时间,其后的扩建、发展

5-7段 晚6时15分至7时45分,添马舰东面广场告别仪式(第二次降旗),象征英国长达150多年的管治结束 156年前,英国士兵占领港岛,升起英国国旗,英国管治开始

8-9段 子夜时分,最庄严的政权交接仪式,米字旗落下,五星红旗冉冉升起 英国对香港殖民统治长达一个半世纪

10-11段 0时40分,查尔斯王子及末任港督彭定康乘坐"不列颠尼亚”号离港 米字旗插上港岛的时间,英国管制香港的精确时间,大英帝国从海上来

2、这篇新闻消息,很多同学读起来有散文的感觉,本篇在语言表达和细节描写上有何特点 试举例赏析。

细节一:

4点30分,面色凝重的彭定康注视着港督旗帜在“日落余音”的号角声中降下旗杆。……4时40分,代表英国女王统治了香港5年的彭定康登上带有皇家标记的黑色“劳斯莱斯”,最后一次离开了港督府。 (第3段)

细节二:

晚6时15分,……停泊在港湾中的皇家游轮‘不列颠尼亚’号和邻近大厦上悬挂的巨幅紫荆花图案,恰好构成这个‘日落仪式’的背景。 (第5段)

细节三:

……在1997年6月30日的最后一分钟,米字旗在香港最后一次降下,英国对香港长达一个半世纪的殖民统治宣告终结。 (第8段)

在新的一天来临的第一分钟,五星红旗伴着《义勇军进行曲》冉冉升起,中国从此恢复对香港行使主权。 (第9段)

“1997年香港回归”历史意义:

中华人民共和国国旗和香港特别行政区区旗在香港冉冉升起,标志着中国对香港恢复行使主权。

背景:香港在1841年至1898年期间被三次割让英国,历经百年沧桑后终于回到祖国怀抱

篇 目 历史事件 课文描述 历史意义

《长征胜利万岁》

《大战中的插曲》

《中国人民站起来了》

《县委书记的榜样——焦裕禄》

《别了,“不列颠尼亚”》

《在民族复兴的历史丰碑上——2020中国抗疫记》

1935年红军长征取得阶段性胜利

1940年百团大战中八路军拯救日本小姑娘

第2-----10自然段

第3—40自然段

第42自然段

第12自然段

1949年中国人民政治协商会议第一届全体会议开幕

第6自然段

1962年焦裕禄到河南兰考担任县委书记

第1、2、3、64自然段

第64、65自然段

1997年香港回归

第1、3、6、8、9自然段

2020年党中央领导全国人民抗击新冠肺炎疫情

第5、6自然段

1、概括各部分内容,并给每部分拟一则小标题。

部分 关键句 标题

导语 2020年的中国抗疫,在……上写下悲壮雄浑的篇章。 举国抗议,悲壮雄浑

一 领导力、组织动员力和执行力引领武汉挺过疫情。 国家力量,挺过疫情

二 制度优势是我们战胜疫情的重要法宝。 制度优势,八方支援

三 中国精神是中华民族披荆斩棘、奋勇向前的力量之源。 中国精神,力量之源

四 生命至上、人民至上是……须牢牢坚守的价值取向。 生命至上、人民至上

五 科学防治贯穿中国抗击疫情实践的始终。 科学防治,贯穿始终

六 总结、反思抗疫的经验和教训。 总结经验,吸取教训

七 中国在全球抗疫中的大国担当……中国理念和中国行动。 全球抗疫,中国担当

八 号召全国人民坚定信念……民族复兴的光明未来前进。 重焕生机,展望未来

2.课文在记述抗疫事件的同时,运用富有诗意、饱含情感的语句,表达了作者的观点和情感。请鉴赏下列语句的精彩之处。

①寒冬再漫长,也阻挡不了春天的脚步。

参考:

化用英国诗人雪莱的诗句“如果冬天来了,春天还会远吗?”,同时,运用了拟人的修辞手法。寒冬象征着困境,而春天象征着生机与希望。“阻挡不了”说明困难总会过去,希望必将到来。这句话表现了中国人民战胜疫情的坚定信念和面对困境的乐观精神。

2.课文在记述抗疫事件的同时,运用富有诗意、饱含情感的语句,表达了作者的观点和情感。请鉴赏下列语句的精彩之处。

②武汉,从来不是一座“孤岛”;湖北,从来不是孤军作战。

参考:

对称句式,“从来不是”加强了语气,突显了全国一盘棋,集中力量办大事的特点,体现了中国特色社会主义制度的显著优势。这句话生动形象地解读了抗疫期间一方有难,八方支援的感人场面。九省通衢武汉,在经济高速发展的今天居然面临封城。但是武汉不是孤岛,无数热血儿女奔赴那里和武汉人民一起战斗。中华民族任何时候都不会放弃每个老百姓。

2.课文在记述抗疫事件的同时,运用富有诗意、饱含情感的语句,表达了作者的观点和情感。请鉴赏下列语句的精彩之处。

③岁月静好,只因有人负重前行;稳若泰山,源于根基坚实如铁。

参考:

采用对称句式,指出抗疫能取得重大成果的原因在于党带领人民上下一心,奋起战斗;比喻手法的运用写出了作者对中国共产党的高度信任与赞扬,语言富有诗意又饱含作者的情感。

“党中央领导全国人民抗击新冠疫情”历史意义:

中国人民向着彻底战胜病毒、全面恢复正常生产生活的目标大步前进;

中国人民展现的民族气节与时代精神为中华民族乃至全世界留下了宝贵的精神财富。

背景:新冠肺炎疫情防控阻击战取得重大战略成果,中国人民挺过了最艰难的时刻

学习活动二:体会不同体式作品的风格特点

一、基本概念:在重要会议或重大活动开始时,会议主持人或主要领导人讲话所用的文稿。

二、主要特点:宣告性和引导性。不论召开什么重要会议,或开展什么重要活动,按照惯例,一般都要由主持人或主要领导人致开幕词,这是一个必不可少的程序,标志着会议或活动的正式开始。

三、主要内容:阐明会议或活动的性质、宗旨、任务、要求和议程安排等,集中体现大会或活动的指导思想,起着定调的作用,对引导会议或活动朝着既定的正确方向顺利进行,保证会议或活动的圆满成功,有着重要的意义。

文体知识

开幕词

四、文体结构:通常由标题、称谓及正文三部分组成。

①标题:一是用会议名称作标题;二是前边再加上领导人姓名;三是用提示内容中心或主旨作标题,在后面通常加上副标题。

②称谓:一般写在标题下行顶格,称呼通常用“同志们”、“朋友们”、“各位代表”等。

③正文:开头、主体和结尾。

开头:宣布开幕之类的话。

主体一般包括:会议的筹备和出席会议人员情况;会议召开的背景和意义;会议的性质、目的及主要任务;会议的主要议程及要求;会议的奋斗目标及深远影响等等。但写作中一定要把握会议的性质,郑重阐述会议的特点、意义、要求和希望,对于会议本身的情况如议程等要概括说明,点到为止;行文则要明快、流畅,评议要坚定有力,充满热情。

结尾:一般都是“祝大会圆满成功”之类。

文体知识

一、概念:

散文的一种,用叙述或描写的方式追记自己或自己所熟悉的人物的生活经历和社会活动的一种文体。回忆录的篇幅有长有短,具有史料价值和文学价值。

二、特点:

(1)真实。真实记载人物的经历和观感。

(2)广泛。不仅要回忆个人,而且要以个人为主线,串联与之有关的人和事,广泛触及生活的各个角落,反映社会的历史面目。

(3)突出。人物要处于突出地位,事件要典型,有代表性,其他人物也要有个性。

三、分类:(根据记录方式的不同)

(1)亲笔回忆录:关于一系列事件的记录,通常由参加者所写,回忆录的主人公亲笔撰写个人回忆录。而不像历史那样拘于形式,内容也不求完备。

(2) 口述回忆录:一种自传体描述,其口吻常闲逸而亲切、注意的焦点通常在作者所知的人物、事件或时代上。回忆录的主人公没有亲笔撰写,而是采用自己口述、他人记录整理等方式完成的回忆录。

文体知识

回 忆 录

一、概念:也叫消息,是指对新近已经发生和正在发生或早已发生却是新近发现的 有价值的事实的及时报道,是记录社会、传播信息、反映时代的一种文体。

二、结构:标题、导语、主体、背景、结语。(倒金字塔结构)

(1)标题:一般包括引标题、正标题和副标题;

(2)导语:新闻开头的第一段或第一句话,它扼要地揭示新闻的核心内容;

(3)主体:新闻的躯干,它用充足的事实来表现主题,是对导语内容的进一步

扩展和阐释;

(4)背景:新闻发生的历史因素、社会环境或自然环境。背景和结语有时也可

以暗含在主体中。

(5)结语:消息的最后一句或一段话,是消息的结尾,交代事件的结果,它依内

容的需要,可有可无。

文体知识

新 闻

三、要素:(5W+H)

主:时间(when)、地点(where)、人物(who)、

辅:事件的起因(why)、经过(how) 、结果 (what)

四、特点:

公开性、真实性、针对性、时效性、准确性。

五、体裁分类:

1、新闻报道:消息(广狭之分)、通讯、新闻特写、新闻公报、调查报告、专访

2、新闻评论:社论、述评、编辑部文章、评论员文章、思想评论、理论文章

3、新闻副刊:散文、杂文、小品、诗歌、小说、剧本、报告文学、回忆录、曲艺

新 闻

文体知识

课文 文体 文体特点

《中国人民站起来了》

《长征胜利万岁》

《大战中的插曲》

《别了,“不列颠尼亚”》

《县委书记的榜样——焦裕禄》

《在民族复兴的历史丰碑上——2020中国抗疫记》

开幕词

回忆录

回忆录

消息

人物通讯

事件通讯

简明性、口语化、宣告性、引导性、鼓动性

见闻更真实,感受更真挚

简洁、及时、准确

内容丰富、材料真实、表达文学

新闻性、完整性、典型性

通过对课文的学习,从以下几个角度总结每一类文字材料的文体有什么不同,如何进行写作。

文 体 开幕词 回忆录 新 闻

作者角色 会议或活动介绍人 历史亲历者 事件见证者

使用情境 重大会议或活动开幕 需要通过回忆记录 某段历史或往事 需要对事件进行宣传

报道,扩大社会影响

针对对象 会议或活动参与者 对历史或往事不了解的客体 对某一事件不知情的客体

写作内容 阐明会议或活动的指导思想、重要意义,向与会者提出开好会议或办好活动的中心任务和要求 以个人为主线,记录 与之有关的人和事 一般为社会上新近发

生的、有价值的事件

结构特点 标题、称谓、正文 无固定格式 标题、导语、主体、

背景、结语

写作功能 宣告与引导 演绎与重现 记录与传播

学习活动三:思考《长征胜利万岁》《大战中的插曲》《别了,“不列颠尼亚”》《县委书记的榜样——焦裕禄》四篇文章在选材、组材上的特点。

课文 文体 选材、组材特点

《长征胜利万岁》

《大战中的插曲》

《别了,“不列颠尼亚”》

《县委书记的榜样——焦裕禄》

回忆录

回忆录

消息

人物通讯

按时间顺序,真实记录长征胜利的切身感受。

感情抒发与理性表达

突出时间节点,现实和历史交织(现场感+历史感)

以时间为经,空间为纬,以精神品格贯穿全文,用典型事例从不同角度展示人物。

学习活动四:

从《长征胜利万岁》《大战中的插曲》《别了,“不列颠尼亚”》《县委书记的榜样——焦裕禄》四篇文章中选择一个让你印象深刻的场景进行分析。

学习活动五:

以班级为单位,参观访问爱国主义教育基地或革命历史遗迹,查阅,搜集,写作,以“家乡的英雄”为主题编辑文集。

选择性必修上第一单元教学设计

实用文体不同体式作品的风格、写作技巧与表达艺术探讨

[单元学习解读]

从主题角度看,本单元属于“中国革命传统作品研习”任务群。

本单元的课文以政论性、实用性的作品为主,其中《中国人民站起来了》是开幕词,《长征胜利万岁》、《大战中的插曲》是回忆录,《别了,“不列颠尼亚”》、《县委书记的榜样——焦裕禄》《在民族复兴的历史丰碑上--2020中国抗疫记》是新闻作品。它们涵盖了从新民主主义革命到社会主义革命和建设时期,再到中国特色社会主义新时期的革命奋斗历程,共同反映了“伟大的复兴”这一人文主题,主要让学生学习以写实为主的反映革命传统、革命精神、革命榜样的作品,目的是在培养语文核心素养的同时进行革命传统教育,让学生树立爱国情怀、责任担当和文化自信等。

本单元学习要点:感受并体会革命先辈和英雄模范的革命情怀与伟大品格,思考阅读革命传统作品的现实意义;阅读演讲词、回忆录、新闻,体会不同体式作品的风格特点,把握词语和句式的表达效果;分析并掌握本单元作品将感情抒发与理性表达结合的表达特色,分析其中的逻辑性和深刻性。

单元目标 课文 学习提示 研习任务

1.结合历史背景,理解作品内涵; 2.把握不同体式作品的风格特点,学习写作技巧,欣赏表达艺术。 中国人民站起来了 结合历史背景,感受当家作主的自豪之情;围绕“中国人民站起来了”阐述的内容与关联。 1.讨论当下阅读优秀革命文化作品的意义。

2.体会《站》表示强调的词语和判断句的表达效果;选择一篇文章,研讨作者如何将感情抒发与理性表达结合在一起的。

3.以班级为单位,参观访问爱国主义教育基地或革命历史遗迹,查阅,搜集,写作,以“家乡的英雄”为主题编辑文集。

长征胜利万岁 大战中的插曲 体会场面和细节、议论和抒情,阅读引文,加深对长征的理解;理清行文线索,思考“插曲”用意。 别了,不列颠尼亚 县委书记的榜样——焦裕禄 视角独特:抓重要时刻再现历史(注意时间、场景的转换),把握新闻事实和背景材料融为一体的写法,品味细节;注意典型材料表现人物精神,学习“以言见人”。 在民族复兴的丰碑上 梳理各部分内容,理解多角度、分层次报道,综合叙述,叙述与警句、名言、诗句等结合。 学习活动一:理清事件,探索重要意义

请根据5篇课文叙写的历史事件,梳理课文内容结构,探究这些事件在中华民族奋斗历程中的重要历史意义。

篇 目 历史事件 课文描述 历史意义

《长征胜利万岁》

《大战中的插曲》

《中国人民站起来了》

《县委书记的榜样——焦裕禄》

《别了,“不列颠尼亚”》

《在民族复兴的历史丰碑上——2020中国抗疫记》

1935年红军长征取得阶段性胜利

第3—40自然段

第42自然段

[1、课文内容梳理]

长征胜利万岁

胜利到达吴起镇

歼灭二马骑兵战役

消灭反动民团

全军干部会议

吴起镇战斗

路遇小平同志

毛主席的讲话

(1-8段)

(9-22段)

(21-44段)

中央红军与红二十五、二十七军会师

(9-20段)

(22段)

(21段)

(23-28段)

(29-24段)

2、探究长征胜利的原因,归纳长征精神的内涵。

是的,我们红四团的指战员和整个红军一样,经过万水千山,经过一年多的长途跋涉,经过无数次残酷的战斗,忍受了一切物质生活上的困难,不少同志流了血,许多战友还献出了宝贵的生命,但是我们现是终于到达了北上抗日的根据地——陕北的吴起镇,怎能不兴奋、不激动呢?

经过甘南急行数百里的红军部队,减员不少,给养困难,又初到天气寒冷的西北地区,极需休整。

不怕吃苦不惧艰难

苏维埃!多么亲切的名子啊!见了她,象见到久别重逢的亲人。可不是,自从去年离开瑞金、于都河,无论在巍巍的雪山上,还是在茫茫的草地上,不管是在怎样艰苦的日子里我们都惦念苏维埃。

坚定的理想信念

八时整,我们埋伏在川道左侧的山沟里都有些急了,…………战士们在一旁手里握着枪,眼睛紧盯着川里,从他们的神情可以看出,此刻谁都心里痒痒的,恨不得一下扑过去,将敌人彻底消灭。但是,这次是联合行动,必须听从统一指挥。我知道,现在两边山沟里,数百挺轻重机枪都等着他们,只要一声命令,便可见到万马奔腾,千钧雷霆之势。

士气高涨

乐观

顾全大局

团结

刹时间,两边山沟里的轻、重武器一齐吼叫起来,两厢伏兵一齐杀了出来。敌人此时才知道进了我们的伏击圈,但已经晚了。我们一个迅猛突击,把走在前面的那个团打了个七零八落。受惊的马狂奔乱跳,敌人无法控制坐骑,纷纷从马背上跌落下来。有的腿还挂在脚蹬里,硬给马拖着跑了。敌人后边的三个骑兵团,阵势还没有摆定,一家伙就给他们自己的败骑冲散了。真是人喊马嘶,不打自垮。我们就这样轻轻松松地消灭了敌人一个骑兵团,打垮了敌人三个骑兵团。

英勇善战

领导对战士的关爱

路上碰到我们的老首长邓小平同志,我们赶紧勒马下来,向他敬了个礼,小平同志与我们热烈握手,……

小平同志说:“关心一下宣传队的同志,给剧团的小鬼每人做套衣服怎么样?”……

……你们——党的领导人,不知疲倦地操劳着,为了中国人民的解放事业,为了党的事业,为了红军的胜利,全都消瘦了,花去了多少心血啊!你们在这艰苦卓绝的斗争中。运筹帷幄,把我们从一个胜利引向一个新的胜利,是多么不易啊!要说辛苦,你们辛苦了!

战士对领导的敬爱

长征胜利的原因:

1、 坚定的理想信念;

2、 不怕吃苦、不惧艰难;

3、 乐观向上、士气高涨;

4、 顾全大局、善于团结。

长征精神的内涵:

1、乐于吃苦,不惧艰难的革命乐观主义;

2、勇于战斗,无坚不摧的革命英雄主义;

3、善于团结,顾全大局的集体主义;

4、坚信正义事业必然胜利的精神。

“红军长征取得阶段性胜利”历史意义:

历史意义——实现了三件事:

展示力量(队伍未被打散,还能经常打胜仗)

宣传革命(打了很多胜仗,扩充队伍,11省两万万人民知道了红军的存在)

播撒火种(建立了许多地方苏维埃政府、地方游击队和地下组织,到达陕北后留下一万多精干)

长征的胜利,是中国共产党人理想的胜利,是中国共产党人信念的胜利。 ——习近平

背景:在第五次反围剿失败后,中央主力红军为摆脱国民党军队的包围追击,被迫实行战略性转移。经过367天的努力,红军取得长征胜利。

篇 目 历史事件 课文描述 历史意义

《长征胜利万岁》

《大战中的插曲》

《中国人民站起来了》

《县委书记的榜样——焦裕禄》

《别了,“不列颠尼亚”》

《在民族复兴的历史丰碑上——2020中国抗疫记》

1935年红军长征取得阶段性胜利

1940年百团大战中八路军拯救日本小姑娘

第2----10自然段

第3—40自然段

第42自然段

第12、13自然段

[1、课文内容梳理]

大战中的插曲

第一部分 引出战争中的“插曲”。

第三部分 照顾两个小女孩,随后妥善护送返乡,

并交代了一封写给日本军官的信。

第二部分 交代照顾两个日本小女孩的起因。

(第1段)

(2-3段)

(4-6段)

(7-10段)

(11-15段)

第五部分 交代救助日本小女孩这件事儿的结果和影响。

第四部分 交代写信的原因。

2、本文塑造了聂荣臻元帅怎样的形象特征?请简要分析。

①重情义、有情怀 对战争中发生的一些小事儿,能够记忆犹新、如数家珍,并且用善意和理智来看待战争中的人和事儿。

②心思细腻、缜密 在考虑到两个孩子究竟怎么办的时候,把是由自己抚养还是送回去的每一种情况的利弊都加以权衡,体现了办事的细心和周全。

③有高度的责任心和热心 当前线部队请示如何处理两个小姑娘的时候,聂荣臻说道:立刻把孩子送到指挥所来。体现了对部队、对孩子、对工作、对人民的高度责任感。

④平易近人,慈爱亲切 那个稍大些的孩子,很讨人喜欢,我牵着她的手,拿来梨子给她吃。

⑤运筹帷幄、精明干练 例如:我是这样考虑的,我们进行抗日战争,这中间不只是打仗的问题,还要注意不失时机地对敌军进行政治工作。能够看到长远的发展。

⑥胸怀宽广,有人道主义精神 在中日对战的特殊时期,能够不计嫌隙,救助日本小姑娘。

3、试分析本文有哪些艺术特色。

倒叙的方式 以回忆的形式,展开叙述,更有趣味性,增强文章的可读性,引发阅读兴趣。

大量的心理和动作描写 如:我考虑,或是有我把她们养起来。

用词精炼,富于变化 如“我牵着她的手”,“把那个稍大些的孩子拉在怀里”,“拽着我的马裤腿”等。

夹叙夹议 在叙述故事的过程中,有对落难百姓的同情,对小女孩的关爱,还有对日军暴行的披露和对未来发展的看法。内容更加丰富,主旨更加深刻。

以第一人称来讲述 语言浅白,情感充沛 聂帅的回忆录语言浅白,用口语的形式进行叙述,娓娓道来。使读者仿佛在聆听一位长者在叙述往日的故事,阅读起来几乎没有障碍。同时在文中,聂帅充满了感情,表现出对日本军国主义的愤慨和谴责,同时又表现对和平的向往。

“百团大战中八路军拯救日本小姑娘”历史意义:

彰显了人民军队的性质以及人民战争的正义性;

感化了日本军民,促使他们反思战争,对两国交往有深远影响和重大意义。

背景:残酷激烈的抗日战争

篇 目 历史事件 课文描述 历史意义

《长征胜利万岁》

《大战中的插曲》

《中国人民站起来了》

《县委书记的榜样——焦裕禄》

《别了,“不列颠尼亚”》

《在民族复兴的历史丰碑上——2020中国抗疫记》

1935年红军长征取得阶段性胜利

1940年百团大战中八路军拯救日本小姑娘

第2----10自然段

第3—40自然段

第42自然段

第12自然段

1949年中国人民政治协商会议第一届全体会议开幕

第6自然段

[1、课文内容梳理]

中

国

人

民

站

起

来

了

主体

开头

结尾

宣布大会开幕,介绍会议人员

悼念人民英雄

庆祝伟大胜利

(与会者代表性、广泛性)

(介绍当时情况)

(明会议的性质和任务)

(经济)

(文化)

(国防)

(5-8)

(3-4)

(9-11)

(1-2)

(3-11)

(12-16)

回顾历史,说明此次会议召开的基础

立足当下,指明当下问题及斗争策略

展望未来,描绘未来发展的光明前景

(介绍历史背景)

(点明会议意义)

(谈胜利的伟大意义)

(要始终保持警惕)

(对内对外策略)

2.对“中国人民站起来了”内含的理解

1.中国人民的大多数已经获得了解放。(第3段)

2. 中国人民在中国共产党的领导之下,在三年多的时间内,很快地觉悟起来,………基本上打倒了国民党反动政府,推翻了帝国主义在中国的统治,恢复了政治协商会议。(第4段)

人民站起来了

人身获得了自由

思想获得了觉悟

3. 因此,中国人民政治协商会议宣布自己执行全国人民代表大会的职权。(第5段)

代表人民当家作主

政治实现了当家作主

4.占人类总数四分之一的中国人从此站立起来了。(第6段)

5.………宣布中华人民共和国的成立了。我们的民族将从此列入爱好和平自由的世界各民族的大家庭,………我们的民族将再也不是一个被人侮辱的民族了,我们已经站起来了。我们的革命已经获得全世界广大人民的同情和欢呼,我们的朋友遍于全世界。(第6段)

中国站起来了

代表独立

代表平等

代表强大

民族站起来了

代表获得尊重

站起来代表独立

站起来代表平等

站起来代表强大

站起来代表获得尊重

站起来代表人民当家作主

人民站起来了

中国站起来了

民族站起来了

人身获得了自由

思想获得了觉悟

政治实现了当家作主

2.对“中国人民站起来了”内含的理解

官僚资本主义

帝国主义

封建主义

三座大山

“中国人民政协会议第一届全体会议开幕”历史意义:

中国人民从此结束了被奴役、被压迫的历史,获得了独立自主的生活。

背景:人民解放战争基本取得胜利、中华人民共和国即将成立

篇 目 历史事件 课文描述 历史意义

《长征胜利万岁》

《大战中的插曲》

《中国人民站起来了》

《县委书记的榜样——焦裕禄》

《别了,“不列颠尼亚”》

《在民族复兴的历史丰碑上——2020中国抗疫记》

1935年红军长征取得阶段性胜利

1940年百团大战中八路军拯救日本小姑娘

第2----10自然段

第3—40自然段

第42自然段

第12自然段

1949年中国人民政治协商会议第一届全体会议开幕

第6自然段

1962年焦裕禄到河南兰考担任县委书记

第1、2、3、64自然段

第70、71自然段

1、这篇人物通讯写了什么?尝试归纳文中所写焦裕禄的具体事迹

导语部分

一、吃别人嚼过的馍没味道

二、当群众最困难的时候,共产党要出现在群众面前

三、他心里装着全体人民,唯独没有他自己

四、活着我没有治好沙丘,死了也要看你们把沙丘治好

五、他没有死,他还活着

就任书记

狠抓三害

排忧解难

带病工作

病危住院

人民怀念

2、 这篇报道怎么体现焦裕禄精神?

(1)选取典型材料表现人物的精神和品格。

本篇通讯记录时间:

焦裕禄到兰考上任的1962年冬天——焦裕禄去世一年左右的1965年

本篇通讯记录空间:

覆盖兰考全县90多万亩地、120多个大队,还有焦裕禄入住的医院。

全文材料围绕“焦裕禄精神、品格”精心挑选典型而具体的材料。

(2)以时间为线索结构全文

从全文结构来说,以时间为线索,将新闻材料精心串联起来,不同的主题,共同服务于彰显焦裕禄精神这样一个核心主题。

每一节小标题是按照焦裕禄同志的事迹和品质,按照时间为线索进行安排,每一节中都有一个核心的主题,例如第一节“吃别人嚼过的馍没味道”,通过焦裕禄身先士卒下乡调研,表现他忘我工作的品质。每个标题都是焦裕禄品质的一个侧面,而加起来则形成了一个立体的焦裕禄。

(3)通过言行再现人物风范

①人物言语

引子中记述焦裕禄下乡情况时,大量记录了他的语言:“见到沙丘,他说……”,“见到涝洼窝,他说……”,“见到碱地,他说……”,“转了圈回到县委,他向大家说……”。三次“见到”,写出了他所到地方之多;四次“他说”,表现了他的勇气和斗志。

“革命者要在困难面前逞英雄。”“吃别人嚼过的馍没味道。”“病是个欺软怕硬的东西,你压住他,他就不欺侮你了。”这几句表现焦裕禄坚定的信仰,乐观的精神,务实的作风,令人敬佩;

“春天要安排一年的工作,离不开!”“谈你们的情况吧,我不是来休息的。”“你回去对县委的同志说,叫他们把我没写完的文章写完;还有,把秦寨盐碱地上的麦穗拿一把来,让我看看!”这几句表现他不顾个人安危,牢记责任,公仆情怀,令人感动;

“雨天,群众缺烧的,不吃啦!”“灾区群众生活很困难,花这么多钱买药,我能吃得下吗 ”这几句表现他艰苦朴素,廉洁奉公,一切为了人民,令人动容。

(3)通过言行再现人物风范

②人物行动

当别人因焦裕禄身体有病劝他不要下乡时,他坚定地回绝“吃别人嚼过的馍没味道”,“说完就背着干粮,拿起雨伞和大家一起出发了”,坚持亲自调研。

“他和调查队的同志们经常在截腰深的水里吃干粮,有时夜晚蹲在泥水处歇息……”与大家同甘共苦,一心为了工作。

“焦裕禄听见风雪声,倚在门边望着风雪发呆”,表现他对风雪到来时人民生活的深深忧虑,同时也在思考着解决方案。

“踏着积雪,一边走,一边高唱《南泥湾》”,面对风雪灾害,他表现出革命乐观主义。

特别是很多表现抵制肝痛的细节,如“时时弯下身子用左手按着肝部”,“用一支钢笔硬顶着肝部”,“用一根硬东西顶在右边的椅靠上”,“弯着腰走向车站”,读来令人心酸难忘。

(4)记叙、抒情与议论相结合的写法。

以记叙为主,适当穿插抒情、描写和议论。

引子部分,第1段记叙,第2段记叙兼有议论,第3段描写,第4段以议论为主。

各种表达方式的综合运用,将焦裕禄推进到一个紧要“关口”,让读者深刻感受到他身上的责任与使命。

第3节第2段直接写他的肝病状况,以记叙为主,穿插“踩”“顶”“揣”“按”等一系列动作细节描写,末两句又融入了议论和抒情,焦裕禄舍己为人、无私奉献的形象顿时跃然纸上。

“1962年焦裕禄到河南兰考担任县委书记”历史意义:

彰显了中国人民改天换地的精神面貌;

鼓舞、教育了一代又一代社会主义建设者,为新中国建设树立了榜样。

背景:兰考县三年自然灾害和社会主义建设

篇 目 历史事件 课文描述 历史意义

《长征胜利万岁》

《大战中的插曲》

《中国人民站起来了》

《县委书记的榜样——焦裕禄》

《别了,“不列颠尼亚”》

《在民族复兴的历史丰碑上——2020中国抗疫记》

1935年红军长征取得阶段性胜利

1940年百团大战中八路军拯救日本小姑娘

第2----10自然段

第3—40自然段

第42自然段

第12自然段

1949年中国人民政治协商会议第一届全体会议开幕

第6自然段

1962年焦裕禄到河南兰考担任县委书记

第1、2、3、64自然段

第70、71自然段

1997年香港回归

第1、3、6、8、9自然段

1、本篇新闻报道共写了哪几个场景 除了真实地记录新闻事件之外,还写了哪些内容

段落 现实场景(新闻事件) 历史材料(新闻背景)

2-4段 4时30分,港督府告别仪式(第一次降旗),表明港督将永远成为历史 港督府建成时间,其后的扩建、发展

5-7段 晚6时15分至7时45分,添马舰东面广场告别仪式(第二次降旗),象征英国长达150多年的管治结束 156年前,英国士兵占领港岛,升起英国国旗,英国管治开始

8-9段 子夜时分,最庄严的政权交接仪式,米字旗落下,五星红旗冉冉升起 英国对香港殖民统治长达一个半世纪

10-11段 0时40分,查尔斯王子及末任港督彭定康乘坐"不列颠尼亚”号离港 米字旗插上港岛的时间,英国管制香港的精确时间,大英帝国从海上来

2、这篇新闻消息,很多同学读起来有散文的感觉,本篇在语言表达和细节描写上有何特点 试举例赏析。

细节一:

4点30分,面色凝重的彭定康注视着港督旗帜在“日落余音”的号角声中降下旗杆。……4时40分,代表英国女王统治了香港5年的彭定康登上带有皇家标记的黑色“劳斯莱斯”,最后一次离开了港督府。 (第3段)

细节二:

晚6时15分,……停泊在港湾中的皇家游轮‘不列颠尼亚’号和邻近大厦上悬挂的巨幅紫荆花图案,恰好构成这个‘日落仪式’的背景。 (第5段)

细节三:

……在1997年6月30日的最后一分钟,米字旗在香港最后一次降下,英国对香港长达一个半世纪的殖民统治宣告终结。 (第8段)

在新的一天来临的第一分钟,五星红旗伴着《义勇军进行曲》冉冉升起,中国从此恢复对香港行使主权。 (第9段)

“1997年香港回归”历史意义:

中华人民共和国国旗和香港特别行政区区旗在香港冉冉升起,标志着中国对香港恢复行使主权。

背景:香港在1841年至1898年期间被三次割让英国,历经百年沧桑后终于回到祖国怀抱

篇 目 历史事件 课文描述 历史意义

《长征胜利万岁》

《大战中的插曲》

《中国人民站起来了》

《县委书记的榜样——焦裕禄》

《别了,“不列颠尼亚”》

《在民族复兴的历史丰碑上——2020中国抗疫记》

1935年红军长征取得阶段性胜利

1940年百团大战中八路军拯救日本小姑娘

第2-----10自然段

第3—40自然段

第42自然段

第12自然段

1949年中国人民政治协商会议第一届全体会议开幕

第6自然段

1962年焦裕禄到河南兰考担任县委书记

第1、2、3、64自然段

第64、65自然段

1997年香港回归

第1、3、6、8、9自然段

2020年党中央领导全国人民抗击新冠肺炎疫情

第5、6自然段

1、概括各部分内容,并给每部分拟一则小标题。

部分 关键句 标题

导语 2020年的中国抗疫,在……上写下悲壮雄浑的篇章。 举国抗议,悲壮雄浑

一 领导力、组织动员力和执行力引领武汉挺过疫情。 国家力量,挺过疫情

二 制度优势是我们战胜疫情的重要法宝。 制度优势,八方支援

三 中国精神是中华民族披荆斩棘、奋勇向前的力量之源。 中国精神,力量之源

四 生命至上、人民至上是……须牢牢坚守的价值取向。 生命至上、人民至上

五 科学防治贯穿中国抗击疫情实践的始终。 科学防治,贯穿始终

六 总结、反思抗疫的经验和教训。 总结经验,吸取教训

七 中国在全球抗疫中的大国担当……中国理念和中国行动。 全球抗疫,中国担当

八 号召全国人民坚定信念……民族复兴的光明未来前进。 重焕生机,展望未来

2.课文在记述抗疫事件的同时,运用富有诗意、饱含情感的语句,表达了作者的观点和情感。请鉴赏下列语句的精彩之处。

①寒冬再漫长,也阻挡不了春天的脚步。

参考:

化用英国诗人雪莱的诗句“如果冬天来了,春天还会远吗?”,同时,运用了拟人的修辞手法。寒冬象征着困境,而春天象征着生机与希望。“阻挡不了”说明困难总会过去,希望必将到来。这句话表现了中国人民战胜疫情的坚定信念和面对困境的乐观精神。

2.课文在记述抗疫事件的同时,运用富有诗意、饱含情感的语句,表达了作者的观点和情感。请鉴赏下列语句的精彩之处。

②武汉,从来不是一座“孤岛”;湖北,从来不是孤军作战。

参考:

对称句式,“从来不是”加强了语气,突显了全国一盘棋,集中力量办大事的特点,体现了中国特色社会主义制度的显著优势。这句话生动形象地解读了抗疫期间一方有难,八方支援的感人场面。九省通衢武汉,在经济高速发展的今天居然面临封城。但是武汉不是孤岛,无数热血儿女奔赴那里和武汉人民一起战斗。中华民族任何时候都不会放弃每个老百姓。

2.课文在记述抗疫事件的同时,运用富有诗意、饱含情感的语句,表达了作者的观点和情感。请鉴赏下列语句的精彩之处。

③岁月静好,只因有人负重前行;稳若泰山,源于根基坚实如铁。

参考:

采用对称句式,指出抗疫能取得重大成果的原因在于党带领人民上下一心,奋起战斗;比喻手法的运用写出了作者对中国共产党的高度信任与赞扬,语言富有诗意又饱含作者的情感。

“党中央领导全国人民抗击新冠疫情”历史意义:

中国人民向着彻底战胜病毒、全面恢复正常生产生活的目标大步前进;

中国人民展现的民族气节与时代精神为中华民族乃至全世界留下了宝贵的精神财富。

背景:新冠肺炎疫情防控阻击战取得重大战略成果,中国人民挺过了最艰难的时刻

学习活动二:体会不同体式作品的风格特点

一、基本概念:在重要会议或重大活动开始时,会议主持人或主要领导人讲话所用的文稿。

二、主要特点:宣告性和引导性。不论召开什么重要会议,或开展什么重要活动,按照惯例,一般都要由主持人或主要领导人致开幕词,这是一个必不可少的程序,标志着会议或活动的正式开始。

三、主要内容:阐明会议或活动的性质、宗旨、任务、要求和议程安排等,集中体现大会或活动的指导思想,起着定调的作用,对引导会议或活动朝着既定的正确方向顺利进行,保证会议或活动的圆满成功,有着重要的意义。

文体知识

开幕词

四、文体结构:通常由标题、称谓及正文三部分组成。

①标题:一是用会议名称作标题;二是前边再加上领导人姓名;三是用提示内容中心或主旨作标题,在后面通常加上副标题。

②称谓:一般写在标题下行顶格,称呼通常用“同志们”、“朋友们”、“各位代表”等。

③正文:开头、主体和结尾。

开头:宣布开幕之类的话。

主体一般包括:会议的筹备和出席会议人员情况;会议召开的背景和意义;会议的性质、目的及主要任务;会议的主要议程及要求;会议的奋斗目标及深远影响等等。但写作中一定要把握会议的性质,郑重阐述会议的特点、意义、要求和希望,对于会议本身的情况如议程等要概括说明,点到为止;行文则要明快、流畅,评议要坚定有力,充满热情。

结尾:一般都是“祝大会圆满成功”之类。

文体知识

一、概念:

散文的一种,用叙述或描写的方式追记自己或自己所熟悉的人物的生活经历和社会活动的一种文体。回忆录的篇幅有长有短,具有史料价值和文学价值。

二、特点:

(1)真实。真实记载人物的经历和观感。

(2)广泛。不仅要回忆个人,而且要以个人为主线,串联与之有关的人和事,广泛触及生活的各个角落,反映社会的历史面目。

(3)突出。人物要处于突出地位,事件要典型,有代表性,其他人物也要有个性。

三、分类:(根据记录方式的不同)

(1)亲笔回忆录:关于一系列事件的记录,通常由参加者所写,回忆录的主人公亲笔撰写个人回忆录。而不像历史那样拘于形式,内容也不求完备。

(2) 口述回忆录:一种自传体描述,其口吻常闲逸而亲切、注意的焦点通常在作者所知的人物、事件或时代上。回忆录的主人公没有亲笔撰写,而是采用自己口述、他人记录整理等方式完成的回忆录。

文体知识

回 忆 录

一、概念:也叫消息,是指对新近已经发生和正在发生或早已发生却是新近发现的 有价值的事实的及时报道,是记录社会、传播信息、反映时代的一种文体。

二、结构:标题、导语、主体、背景、结语。(倒金字塔结构)

(1)标题:一般包括引标题、正标题和副标题;

(2)导语:新闻开头的第一段或第一句话,它扼要地揭示新闻的核心内容;

(3)主体:新闻的躯干,它用充足的事实来表现主题,是对导语内容的进一步

扩展和阐释;

(4)背景:新闻发生的历史因素、社会环境或自然环境。背景和结语有时也可

以暗含在主体中。

(5)结语:消息的最后一句或一段话,是消息的结尾,交代事件的结果,它依内

容的需要,可有可无。

文体知识

新 闻

三、要素:(5W+H)

主:时间(when)、地点(where)、人物(who)、

辅:事件的起因(why)、经过(how) 、结果 (what)

四、特点:

公开性、真实性、针对性、时效性、准确性。

五、体裁分类:

1、新闻报道:消息(广狭之分)、通讯、新闻特写、新闻公报、调查报告、专访

2、新闻评论:社论、述评、编辑部文章、评论员文章、思想评论、理论文章

3、新闻副刊:散文、杂文、小品、诗歌、小说、剧本、报告文学、回忆录、曲艺

新 闻

文体知识

课文 文体 文体特点

《中国人民站起来了》

《长征胜利万岁》

《大战中的插曲》

《别了,“不列颠尼亚”》

《县委书记的榜样——焦裕禄》

《在民族复兴的历史丰碑上——2020中国抗疫记》

开幕词

回忆录

回忆录

消息

人物通讯

事件通讯

简明性、口语化、宣告性、引导性、鼓动性

见闻更真实,感受更真挚

简洁、及时、准确

内容丰富、材料真实、表达文学

新闻性、完整性、典型性

通过对课文的学习,从以下几个角度总结每一类文字材料的文体有什么不同,如何进行写作。

文 体 开幕词 回忆录 新 闻

作者角色 会议或活动介绍人 历史亲历者 事件见证者

使用情境 重大会议或活动开幕 需要通过回忆记录 某段历史或往事 需要对事件进行宣传

报道,扩大社会影响

针对对象 会议或活动参与者 对历史或往事不了解的客体 对某一事件不知情的客体

写作内容 阐明会议或活动的指导思想、重要意义,向与会者提出开好会议或办好活动的中心任务和要求 以个人为主线,记录 与之有关的人和事 一般为社会上新近发

生的、有价值的事件

结构特点 标题、称谓、正文 无固定格式 标题、导语、主体、

背景、结语

写作功能 宣告与引导 演绎与重现 记录与传播

学习活动三:思考《长征胜利万岁》《大战中的插曲》《别了,“不列颠尼亚”》《县委书记的榜样——焦裕禄》四篇文章在选材、组材上的特点。

课文 文体 选材、组材特点

《长征胜利万岁》

《大战中的插曲》

《别了,“不列颠尼亚”》

《县委书记的榜样——焦裕禄》

回忆录

回忆录

消息

人物通讯

按时间顺序,真实记录长征胜利的切身感受。

感情抒发与理性表达

突出时间节点,现实和历史交织(现场感+历史感)

以时间为经,空间为纬,以精神品格贯穿全文,用典型事例从不同角度展示人物。

学习活动四:

从《长征胜利万岁》《大战中的插曲》《别了,“不列颠尼亚”》《县委书记的榜样——焦裕禄》四篇文章中选择一个让你印象深刻的场景进行分析。

学习活动五:

以班级为单位,参观访问爱国主义教育基地或革命历史遗迹,查阅,搜集,写作,以“家乡的英雄”为主题编辑文集。