3.1 《蜀道难 》任务式课件(共47张PPT)统编版高中语文选择性必修下册

文档属性

| 名称 | 3.1 《蜀道难 》任务式课件(共47张PPT)统编版高中语文选择性必修下册 |  | |

| 格式 | pptx | ||

| 文件大小 | 35.8MB | ||

| 资源类型 | 教案 | ||

| 版本资源 | 统编版 | ||

| 科目 | 语文 | ||

| 更新时间 | 2024-09-24 09:34:03 | ||

图片预览

文档简介

(共47张PPT)

写诗:我就是规矩

疏通文意

《蜀道难》是杂言古体诗,格律不拘,形式灵活。这首诗想象奇特,笔意纵横,境界阔大,集中体现了李白诗歌豪放飘逸的创作特点。诵读时,一方面要感受杂言古体诗的参差错落之美,另一方面要想象作者笔下蜀道的雄奇险峻,体会李白诗歌的浪漫主义风格。

单元研习任务

古典诗词多以虚实相生的手法营造艺术境界,如《蜀道难》写实与想象交织,写出蜀道之“难”,形成迷离惝恍(chǎng huǎng)、奇丽峭拔的诗歌境界。

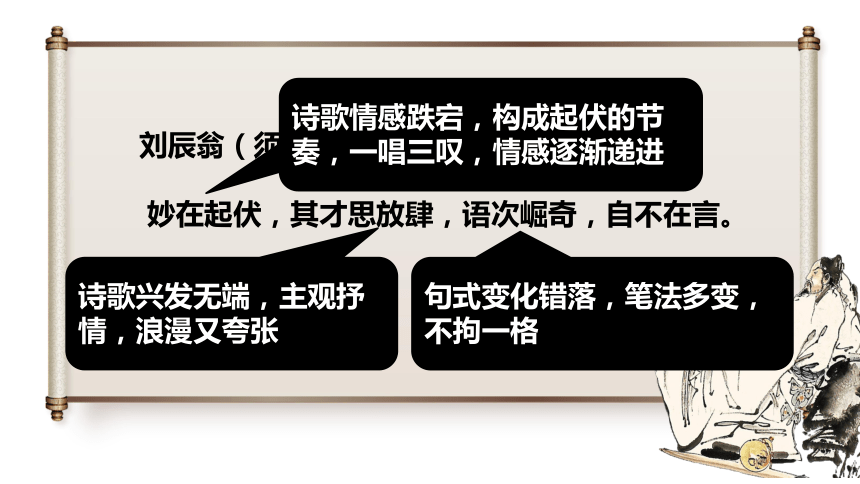

刘辰翁(须溪)曾评《蜀道难》:

妙在起伏,其才思放肆,语次崛奇,自不在言。

诗歌情感跌宕,构成起伏的节奏,一唱三叹,情感逐渐递进

诗歌兴发无端,主观抒情,浪漫又夸张

句式变化错落,笔法多变,不拘一格

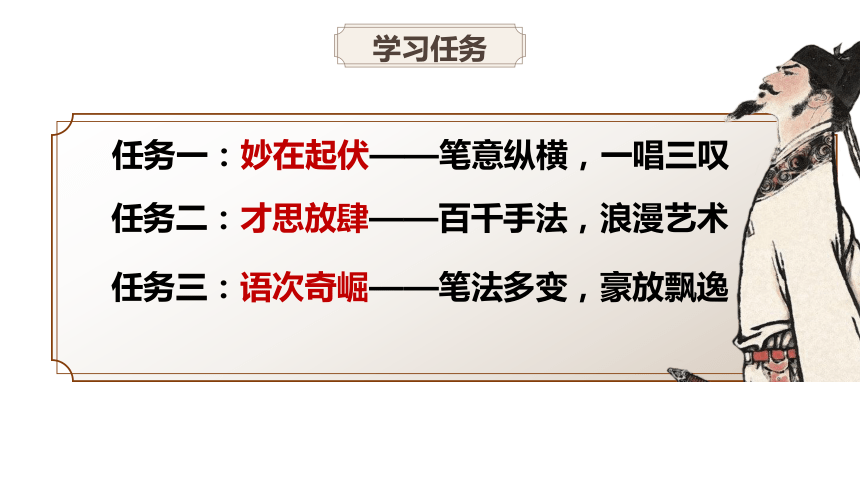

学习任务

任务一:妙在起伏——笔意纵横,一唱三叹

任务二:才思放肆——百千手法,浪漫艺术

任务三:语次奇崛——笔法多变,豪放飘逸

妙在起伏——笔意纵横,一唱三叹

任 务 一

妙在起伏——笔意纵横,一唱三叹

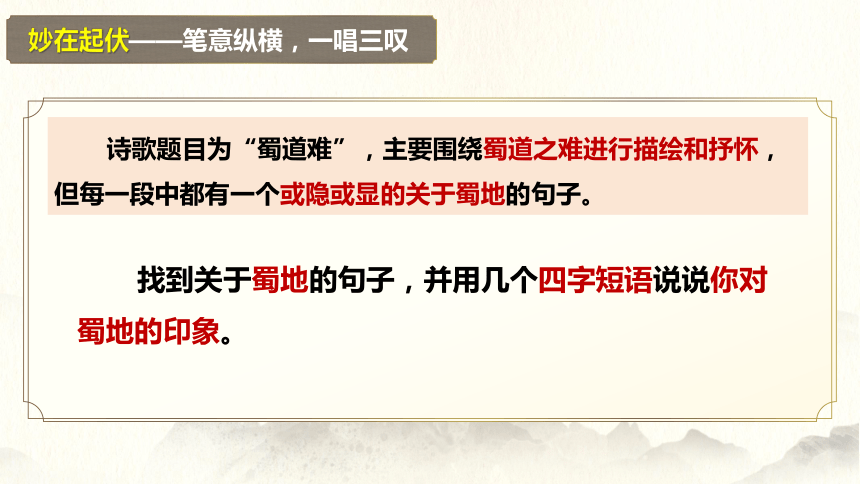

诗歌题目为“蜀道难”,主要围绕蜀道之难进行描绘和抒怀,但每一段中都有一个或隐或显的关于蜀地的句子。

找到关于蜀地的句子,并用几个四字短语说说你对蜀地的印象。

或隐或显写蜀地

蚕丛及鱼凫,开国何茫然!

又闻子规啼夜月,愁空山。

锦城虽云乐,不如早还家。

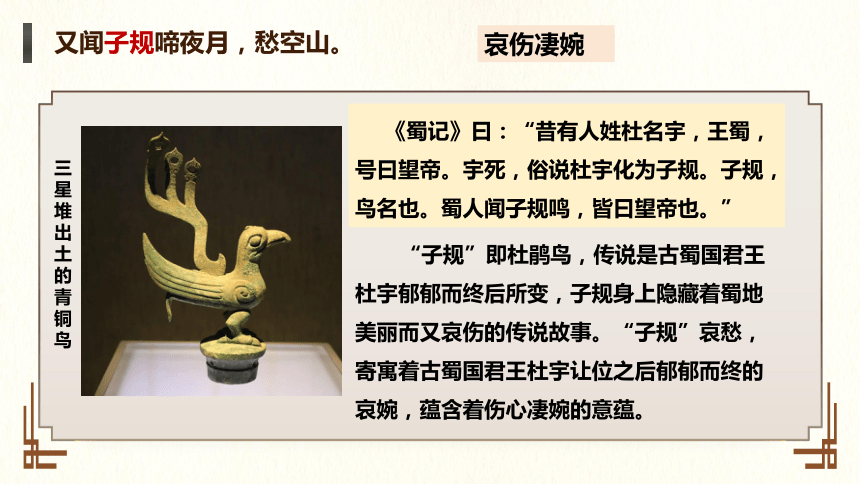

又闻子规啼夜月,愁空山。

“子规”即杜鹃鸟,传说是古蜀国君王杜宇郁郁而终后所变,子规身上隐藏着蜀地美丽而又哀伤的传说故事。“子规”哀愁,寄寓着古蜀国君王杜宇让位之后郁郁而终的哀婉,蕴含着伤心凄婉的意蕴。

哀伤凄婉

《蜀记》曰:“昔有人姓杜名宇,王蜀,号曰望帝。宇死,俗说杜宇化为子规。子规,鸟名也。蜀人闻子规鸣,皆曰望帝也。”

三星堆出土的青铜鸟

锦城虽云乐,不如早还家。

蜀锦,又称蜀江锦,“锦”寓意美好, 早在春秋战国时期, 以成都为中心的古蜀国就以“布帛金银”之丰饶而名闻于天下。

富庶繁华

或隐或显写蜀地

蚕丛及鱼凫,开国何茫然!

又闻子规啼夜月,愁空山。

锦城虽云乐,不如早还家。

历史邈远

哀伤凄婉

富庶险要

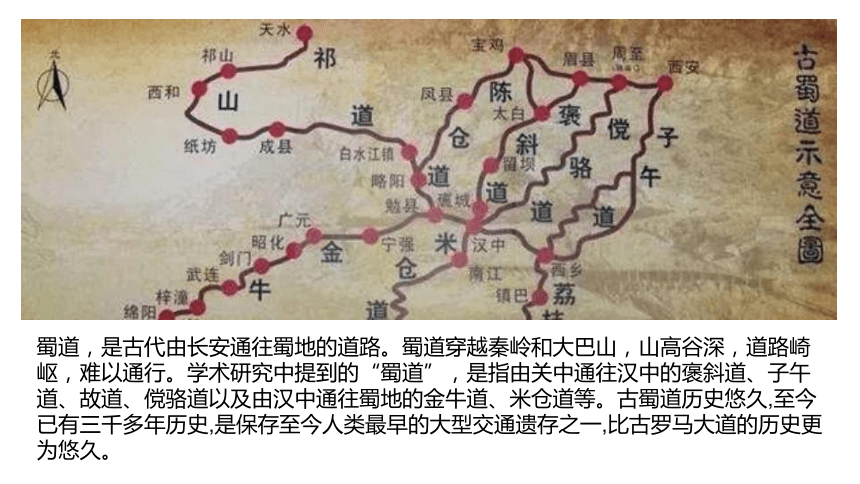

蜀道,是古代由长安通往蜀地的道路。蜀道穿越秦岭和大巴山,山高谷深,道路崎岖,难以通行。学术研究中提到的“蜀道”,是指由关中通往汉中的褒斜道、子午道、故道、傥骆道以及由汉中通往蜀地的金牛道、米仓道等。古蜀道历史悠久,至今已有三千多年历史,是保存至今人类最早的大型交通遗存之一,比古罗马大道的历史更为悠久。

蜀道所连通的关中平原、汉中盆地、四川盆地,对于中国的军事地理的重要意义,对于历代有意于王霸事业的开拓者来说,如果得到关中平原、汉中盆地和四川盆地,那么进可以窥伺中原、或占领荆州襄阳一带要地,退则是自守一方的王霸之地。

妙在起伏——笔意纵横,一唱三叹

危乎高哉!蜀道之难,难于上青天。

问君西游何时还?

蜀道之难,难于上青天!使人听此凋朱颜。

嗟尔远道之人胡为乎来哉?

锦城虽云乐,不如早还家。

蜀道之难,难于上青天,侧身西望长咨嗟!

一 抓住咏叹的主抒情句

二 抓住诗人关心友人入蜀句

一唱三叹 诗歌脉络的主旋律

层层递进 情感起伏的副旋律

文中三处直接咏叹蜀道之难的诗句,分别是从什么角度咏叹蜀道之难?

蜀道开辟之难

攀登跋涉之难

形势险恶之忧

高山阻隔 长期闭塞

五丁开山 蜀道由来

高标回川 飞度堪愁

青泥盘盘 抚膺长叹

鸟啼古木 愁满空山

危崖枯松 飞瀑轰鸣

豺狼当道 恃险作乱

生灵涂炭 忧虑国事

根据内容

才思放肆——百千手法,浪漫艺术

任 务 二

才思放肆——百千手法,浪漫艺术

李白的诗里有一股与云天比高,与历史等量的气回荡着,使人不得不慑服于他的力量。 ——北大 袁行霈

请选择诗歌中你喜欢的画境,用短语概括画面特点,并从以下的浪漫主义手法进行赏析。

神话传说 比较映衬(侧面)

细节摹写 对比反衬

借景抒情 运用夸张

想象联想 虚实结合

声色结合 动静结合

比喻拟人 ……

连峰去天不盈尺,枯松倒挂倚绝壁。

飞湍瀑流争喧豗,砯崖转石万壑雷。

越峰之危

诗人先托出山势的高险,然后由静而动,写出水石激荡,山谷轰鸣的惊险场景,好像一串电影镜头:开始是山峦起伏,连峰接天的远景图画;接着平缓地推出枯松倒挂绝壁的特写;而后是一组快镜头:飞湍、瀑流、悬崖、转石,配合着万壑雷鸣的音响,飞快地从眼前闪过,惊险万状,目不暇接,从而造成一种势若排山倒海的强烈艺术效果。

连峰去天不盈尺,枯松倒挂倚绝壁。

飞湍瀑流争喧豗,砯崖转石万壑雷。

越峰之危

①夸张手法: 渲染了惊险的气氛。

②动静结合:(静)山峦起伏,连峰接天,枯松倒挂绝壁;

(动)飞湍、瀑流、悬崖、转石,配合着万壑雷鸣的音响。

③远近结合:(远景)“去天不盈尺”的山峰;

(近景)“倒挂枯松”。

④拟人: “争”形象地写出水势汹涌、水声轰响的情景。

⑤视听结合:(视觉)山之高峻、壁之险绝;

(听觉)水之湍急咆哮,令人胆战心惊。

⑥虚实结合:

忧愁时:“白发三千丈,缘愁似个长。 ”

寂静时:“不敢高声语,恐惊天上人。 ”

叹黄河:“黄河之水天上来。”

写友情:“桃花潭水深千尺。”

写瀑布:“飞流直下三千尺。”

李白的夸张 对应诗句

1 与青天比高 “蜀道之难 ,难于上青天。”

2 与岁月比长 “尔来四万八千岁”。

3 有鸟道无人道 “西当太白有鸟道 ”。

4 手可摘星 “扪参历井仰胁息 ”。

5 惨烈蛮荒 “磨牙吮血 ,杀人如麻。”

6 蜀道高危 “黄鹤不飞,猿愁度。”

李白的夸张:与云天比高,与历史等量

才思放肆——百千手法,浪漫艺术

“虚实相生”本是中国画传统技法,也是诗词的重要表现手法。

诗词中的“实”,是指作者描写客观世界中实际存在的实物、实景、实境,也即眼前之景、可观之景;

诗词中的“虚”,则是指作者通过思考、联想或想象而虚拟出来的,眼前看不见、摸不着而又从字里行间能体味出的虚物、虚景、虚境。

具体而言,诗词中的虚景主要集中在以下三种:

①虚幻的想象、神话或梦境;

②追忆中的历史、往事;

③设想中的情境或尚未实现的未来。

才思放肆——百千手法,浪漫艺术

神情、动作:

手法 内容 效果作用

神话传说

比较映衬

细节摹写

借景抒情

虚实结合 连峰去天不盈尺,枯松倒挂倚绝壁 写出山之高竣,壁之险绝

声色结合

动静结合

比喻拟人

对比反衬

才思放肆——百千手法,浪漫艺术

神情、动作:

手法 内容 效果作用

神话传说 五丁开山、六龙回日 写出历史上蜀道不可逾越之险阻。

比较映衬 黄鹤不得飞渡、猿猱愁于攀缘 映衬人行走难上加难。

细节摹写 手扪星辰、呼吸紧张、抚胸长叹、步履艰难、神情惶悚 困危之状如在眼前。

借景抒情 悲鸟号古木,子规啼夜月 使人闻声失色,渲染了旅愁和蜀道上空寂苍凉的环境氛围,有力地烘托了蜀道之难。

虚实结合 连峰去天不盈尺,枯松倒挂倚绝壁 写出山之高竣,壁之险绝

声色结合 连峰去天不盈尺,枯松倒挂倚绝壁

动静结合 连峰去天不盈尺……砯崖转石万壑雷

比喻拟人 化作狼与豺 杀人如麻

对比反衬 一夫当关,万夫莫开

上有六龙回日之高标,下有冲波逆折之回川。

蜀道之高

此二句描写角度从上到下,由视觉到听觉,渲染蜀道崇山峻岭高险之姿。

上有六龙回日之高标,下有冲波逆折之回川。

上有横河断海之浮云,下有逆折冲波之流川。(敦煌石室)

从奇诡的神话色彩:六龙回日,神话传说,羲和驾驭着六龙拉的载着太阳的车,被蜀道上的高山挡住了,到此折回,言蜀道山高路险,有一种奇特的想象,体现了浪漫主义特色。

从上下照应来看:上下文都用了神话传说,都渲染了一种奇幻的氛围;上文引用了五丁开山的历史传说为下文写“六龙回日之高标”做好铺垫。下文有“扪参历井仰胁息”,在蜀道上伸手可摸到星辰,若无上文“上有六龙回日之高标”一句照应,则显得突兀了。

从对仗角度看:敦煌版更为工整。“上有六龙回日之高标,下有冲波逆折之回川”上下句中均有“回”字,也是对偶的大忌。

从虚实相生看:上句写横绝隔断河海的浮云,夸张手法,言浮云绵延不断,见浮云,不见山峰,虚写山之高耸入云。与下句实写水深湍急,形成虚实相间的写法。(六龙版也是虚实相生)

从联想角度看:敦煌版更耐人寻味,浮云隐藏着的山峰怎样的高,怎样的险,怎样的秀,留下了遐想的空间,有一点留白的味道。而“上有六龙回日之高标”则直白得很!

“连峰去天不盈尺”有版本作“连峰入烟几千尺”,孰优孰劣?

红派

角度重复单一:蜀道是天梯石栈相钩连,且有“六龙回日之高标”,行走其上能“扪参历井”,然后再说“连峰去天不盈尺”,角度单一,只是重复而已。这个夸张句子落入了李白自己创设的窠臼了。从仰视角度写出了蜀道绵亘千里、云烟萦绕的巨幅画面,更让人感受到其间的高险,那真真是“畏途巉岩不可攀”。

山与云霞适配:从视觉角度来写,以云烟衬托山势之高耸,峰峰相连没入云烟之中,让人浮想联翩,且写山常以云霞来烘托。“越人语天姥,云霞明灭或可睹”

李白就喜欢用大数字!

袁行霈评价李白诗歌中的想象:“他的奇特的想象,常有异乎寻常的衔接,随情思流动而变化万端。一个想象与紧接着的另一个想象之间,跳跃极大,意象的衔接组合也是大跨度的,离奇惝恍,纵横变幻, 极尽才思敏捷之所能。”

“蚕丛及鱼凫,开国何茫然!尔来四万八千岁,不与秦塞通人烟”。

无道之久

“蚕丛”在前,“鱼凫”在后,所以“及”宜解为“到”,而非“和”。“尔来”,即“从古蜀国开国以来”。“四万八千岁”为“虚指”,极言“长”。古蜀国开国以来四万八千年(很长)的时间里,不和秦地有联系。这句话还暗含着一件史事:古蜀国在开明王执政期间,被秦国所灭。《蜀道难》294 字,篇幅不长,“蜀道”却迟迟不露面。为何?蓄势造境!“蜀地”历史悠久,朦胧神秘,那么通联外界的“蜀道”自然也就披上了一抹悠远神秘之色。

“西当太白有鸟道,可以横绝峨眉巅。

阻隔之高

“西当”,有人解为“两当”,即“甘肃省陇南市两当县”。此解可作为对教材注释的补充。“两当”是陈仓古蜀道(历史上古蜀道有多条)的必经之地。“太白”(太白山)则是秦岭最高峰,在两当县以东。

“鸟道”就是“极为难行的自然山路”。随之而来的“横绝”自然不能解为“飞越”,应解为“超过”。这两句即:秦地上极为难行的自然山路(高度)能够超越蜀地峨眉山的山巅。这里是在极言曾经自然山路之高难,为后文“五丁开山”人力之伟蓄势奠基。

地崩山摧壮士死,然后天梯石栈相钩连。

开道之危

扬雄《蜀王本纪》:“秦王知蜀王好色,乃献美女五人于蜀王。蜀王爱之,遣五丁迎女。还至梓潼,见一大蛇入山穴中。一丁引其尾不出,五丁共引蛇,山乃崩,压五丁。”

“钩连”,微语意丰。“钩”将蜀道梯栈悬空、点结之态刻画得淋漓尽致,与“天”字形成高险之意,与“石”字形成高绝伟岸之感。

上有六龙回日之高标,下有冲波逆折之回川。

太白之高

六龙回日是我国古代神话,传说日神羲和驾六龙以乘车,载着太阳在天空运行,从扶桑至虞泉循环往复,形成昼夜。这里指即使行在高空中的六龙车也要绕过蜀道,代指蜀道之高上通青天。

“逆折”是指水流回旋之状,司马相如《上林赋》也曾用“横流逆折”一语。。此二句描写角度从上到下,由视觉到听觉,渲染蜀地崇山峻岭高险之姿。

黄鹤之飞尚不得过,猿猱欲度愁攀援。

太白之高

这样的蜀道,连善飞的黄鹤,善攀的猿猴也望而却步!“尚”不宜理解为“尚且”,就是“还”义。“黄鹤”句仍然在写“蜀山”“高”,“猿猱”之句则在“高”中累蕴出“艰”意。

“黄鹤”“猿猱”二句运用烘托,以善飞的黄鹤、善攀援的猿猱之愁,侧面极写蜀山之高峻奇险。

青泥何盘盘,百步九折萦岩峦。

青泥之高

青泥岭在今陕西略阳县北,是由秦入蜀的必经之地。据《元和郡县志》记载,此地“悬崖万仞,上多云雨,行者屡逢泥淖”,行走极为艰难。“盘盘”即盘旋曲折貌,“百步九折”是形容山路崎岖盘旋,转弯极多。

扪参历井仰胁息,以手抚膺坐长叹。

青泥之高

“参”与“井”是两个星宿名。古人把星宿位置和地理区域划分对应,并以天象占卜地区凶吉,是谓“分野”。参宿是蜀地分野,井宿是秦地分野。“胁息”是指屏住呼吸,此二句谓蜀地山高近天,行者竟可伸手即摸到参宿,抬脚即迈过井宿,使人不禁手抚胸膛,仰天长叹。

“扪参历井”夸言蜀道“高”,“高”中蕴含着令人窒息的空间压迫感。“仰”字更将这种压迫感推向极致。

但见悲鸟号古木,雄飞雌从绕林间。又闻子规啼夜月,愁空山。

对君之忧

踽踽独行之人跋涉于参天万木中,鸟在古树上悲鸣必然予人寂寞凄冷之感,但万物有灵,悲鸣之鸟又何尝不是对置身危险蜀道的友人的预警呢?雄鸟和雌鸟飞来飞去,间之以悲鸣,前方或者当下仿佛随时会有凶险之事。白天之奇景已然如此,当夜幕笼罩,圆月高悬,万籁俱寂,此时杜鹃悲惨的叫声响彻群山,在自然的叫声和重叠的回声中,友人孑然一身,面对此景,情何以堪?此种虚写如真,劝阻之意不言自喻。

但见悲鸟号古木,雄飞雌从绕林间。又闻子规啼夜月,愁空山。

对君之忧

相传子规啼血的故事发生在春秋时代,蜀王望帝在完成禅位后在西山归隐,想要将国家交给更加有能力的人去管理,但宰相登上帝位后昏庸无道、欺男霸女。望帝想要回国劝解,却被宰相拒之门外,郁郁寡欢的望帝终日哭泣直至气绝身亡,后化作一只鸟向着都城鸣叫,每叫一声都会咳出一片血迹。这一故事不止说明了蜀道之险,同时也代表了对国主的劝解和殷切希望,并赞扬了望帝于国于民的贤君品质。

断句:又闻子规啼,夜月愁空山。

剑阁峥嵘而崔嵬,一夫当关,万夫莫开。

过关之危

“剑阁”,三国时,诸葛亮在此“凿石架空为飞梁阁道,以通行旅”,又在大剑山峭壁断崖处砌石为门,构筑工事,将其打造为一处军事要隘。“峥嵘”“崔嵬”二词既是在形容剑阁山山势“高峻”,亦是指“剑门关隘”之“高险”。

所守或匪亲,化为狼与豺。

朝避猛虎,夕避长蛇,磨牙吮血,杀人如麻。

过关之危

诗人将险恶之人比作“狼”“豺”“猛虎”“长蛇”,并明示劝归之意。前两句可以互文解之:一天从早到晚都要规避那些猛兽毒物(险恶之人)。“磨牙吮血”不是因果,“吮血”需要“磨牙”吗?而应与“猛虎”“长蛇”对应理解,即“猛虎磨牙”“长蛇吮血”。“杀人如麻”一言杀人之众,二言杀人之易,合二即说:蜀地有异常残暴之治者。

语次奇崛——笔法多变,豪放飘逸

任 务 三

语次崛奇:句式错落怎么读?

噫吁嚱!危乎高哉!蜀道之难,难于上青天!

蜀道之难,难于上青天,使人听此凋朱颜!

蜀道之难,难于上青天,侧身西望长咨嗟!

诗人继承了民歌中常见的复沓(反复)形式,但不是简单的一唱三叹,因为它在每一部分出现的位置是不一样,每一次都给读者带来新的启示,凭着李白的自由洒脱,肆意宣泄内心情感,不掩饰,不矫情 。

比如 “噫吁嚱 !”,三个叹词叠加 ,可谓大手笔 。除了李白,恐怕再也没有哪位诗人敢如此运用 ,足见诗人豪放自由的性格 。

再如 “危乎高哉!”,“危”“高”放在一起,累赘吗? 不!诗人还没来得及落笔,高峻的蜀道就已经在他的脑海中了,所以情不自禁地慨叹:蜀道好高好高啊!情到张扬处肆意,这就是李白。什么规矩,我就是规矩!

语次崛奇:句式错落怎么读?

噫吁嚱,危乎高哉!蜀道之难,难于上青天。

蜀道之难,难于上青天!使人听此凋朱颜。

蜀道之难,难于上青天,侧身西望/长咨嗟!——

高亢,渐强的

低沉,颤抖的

沉郁缓慢,有停顿、尾延长

语次崛奇:句式参差也是美

剑阁峥嵘而崔嵬,一夫当关,万夫莫开。

所守或匪亲,化为狼与豺。

朝避猛虎,夕避长蛇;

磨牙吮血,杀人如麻。

锦城虽云乐,不如早还家。

剑阁峥嵘而崔嵬,一夫关万夫莫开。

所守匪亲化狼豺,朝避猛虎夕避蛇。

磨牙吮血让人怕,杀人如麻休管他。

锦官城里虽云乐,不如今日早还家。

《蜀道难》是乐府《相和歌辞·瑟调曲》旧题,内容多以山川之险,言蜀道之难。

蜀道难(南朝 阴铿)

王尊奉汉朝,灵关不惮遥。

高岷长有雪,阴栈屡经烧。

轮摧九折路,骑阻七星桥。

蜀道难如此,功名讵可要。

《蜀道难》

(南朝梁简文帝萧统)

巫山七百里,

巴水三回曲。

笛声下复高,

猿啼断还续。

李白的诗,以乐府和歌行最为著名

歌颂说(歌咏祖国山川的奇险和壮丽)

送别说 (送友人入蜀)

仕途说 (仕途坎坷)

劝谏说 (看到太平景象背后正潜伏着危机,劝谏唐玄宗预防割据者发动叛乱 )

多重寓意说 (“济苍生、安社稷”的仕宦之途失败后,借友人入蜀之机,描写入蜀途中的险阻,抒发理想幻灭的痛苦,怀才不遇的悲哀,备受屈辱的愤懑,以及当时社会阴暗面所引起的种种思想感情。)

入题解诗——笔意纵横,一唱三叹

“蜀道之难,难于上青天”,在诗中一唱三叹,是简单的重复,还是各有深意?深意分别是什么?请用精炼的语言概括表达。仿写句子

要求:字数相同,句式相仿,内容紧扣诗文。

一叹蜀道之高,太白鸟道,六龙回日,百步九折行路难

二叹蜀道之

三叹蜀道之

入题解诗——笔意纵横,一唱三叹

一叹蜀道之高,太白鸟道,六龙回日,百步九折行路难;

二叹蜀道之险,悲鸟哀号,飞湍雷鸣,巉岩绝壁攀援难;

三叹蜀道之患,剑阁崔嵬,关隘险恶,虎狼之地安乐难。

写诗:我就是规矩

疏通文意

《蜀道难》是杂言古体诗,格律不拘,形式灵活。这首诗想象奇特,笔意纵横,境界阔大,集中体现了李白诗歌豪放飘逸的创作特点。诵读时,一方面要感受杂言古体诗的参差错落之美,另一方面要想象作者笔下蜀道的雄奇险峻,体会李白诗歌的浪漫主义风格。

单元研习任务

古典诗词多以虚实相生的手法营造艺术境界,如《蜀道难》写实与想象交织,写出蜀道之“难”,形成迷离惝恍(chǎng huǎng)、奇丽峭拔的诗歌境界。

刘辰翁(须溪)曾评《蜀道难》:

妙在起伏,其才思放肆,语次崛奇,自不在言。

诗歌情感跌宕,构成起伏的节奏,一唱三叹,情感逐渐递进

诗歌兴发无端,主观抒情,浪漫又夸张

句式变化错落,笔法多变,不拘一格

学习任务

任务一:妙在起伏——笔意纵横,一唱三叹

任务二:才思放肆——百千手法,浪漫艺术

任务三:语次奇崛——笔法多变,豪放飘逸

妙在起伏——笔意纵横,一唱三叹

任 务 一

妙在起伏——笔意纵横,一唱三叹

诗歌题目为“蜀道难”,主要围绕蜀道之难进行描绘和抒怀,但每一段中都有一个或隐或显的关于蜀地的句子。

找到关于蜀地的句子,并用几个四字短语说说你对蜀地的印象。

或隐或显写蜀地

蚕丛及鱼凫,开国何茫然!

又闻子规啼夜月,愁空山。

锦城虽云乐,不如早还家。

又闻子规啼夜月,愁空山。

“子规”即杜鹃鸟,传说是古蜀国君王杜宇郁郁而终后所变,子规身上隐藏着蜀地美丽而又哀伤的传说故事。“子规”哀愁,寄寓着古蜀国君王杜宇让位之后郁郁而终的哀婉,蕴含着伤心凄婉的意蕴。

哀伤凄婉

《蜀记》曰:“昔有人姓杜名宇,王蜀,号曰望帝。宇死,俗说杜宇化为子规。子规,鸟名也。蜀人闻子规鸣,皆曰望帝也。”

三星堆出土的青铜鸟

锦城虽云乐,不如早还家。

蜀锦,又称蜀江锦,“锦”寓意美好, 早在春秋战国时期, 以成都为中心的古蜀国就以“布帛金银”之丰饶而名闻于天下。

富庶繁华

或隐或显写蜀地

蚕丛及鱼凫,开国何茫然!

又闻子规啼夜月,愁空山。

锦城虽云乐,不如早还家。

历史邈远

哀伤凄婉

富庶险要

蜀道,是古代由长安通往蜀地的道路。蜀道穿越秦岭和大巴山,山高谷深,道路崎岖,难以通行。学术研究中提到的“蜀道”,是指由关中通往汉中的褒斜道、子午道、故道、傥骆道以及由汉中通往蜀地的金牛道、米仓道等。古蜀道历史悠久,至今已有三千多年历史,是保存至今人类最早的大型交通遗存之一,比古罗马大道的历史更为悠久。

蜀道所连通的关中平原、汉中盆地、四川盆地,对于中国的军事地理的重要意义,对于历代有意于王霸事业的开拓者来说,如果得到关中平原、汉中盆地和四川盆地,那么进可以窥伺中原、或占领荆州襄阳一带要地,退则是自守一方的王霸之地。

妙在起伏——笔意纵横,一唱三叹

危乎高哉!蜀道之难,难于上青天。

问君西游何时还?

蜀道之难,难于上青天!使人听此凋朱颜。

嗟尔远道之人胡为乎来哉?

锦城虽云乐,不如早还家。

蜀道之难,难于上青天,侧身西望长咨嗟!

一 抓住咏叹的主抒情句

二 抓住诗人关心友人入蜀句

一唱三叹 诗歌脉络的主旋律

层层递进 情感起伏的副旋律

文中三处直接咏叹蜀道之难的诗句,分别是从什么角度咏叹蜀道之难?

蜀道开辟之难

攀登跋涉之难

形势险恶之忧

高山阻隔 长期闭塞

五丁开山 蜀道由来

高标回川 飞度堪愁

青泥盘盘 抚膺长叹

鸟啼古木 愁满空山

危崖枯松 飞瀑轰鸣

豺狼当道 恃险作乱

生灵涂炭 忧虑国事

根据内容

才思放肆——百千手法,浪漫艺术

任 务 二

才思放肆——百千手法,浪漫艺术

李白的诗里有一股与云天比高,与历史等量的气回荡着,使人不得不慑服于他的力量。 ——北大 袁行霈

请选择诗歌中你喜欢的画境,用短语概括画面特点,并从以下的浪漫主义手法进行赏析。

神话传说 比较映衬(侧面)

细节摹写 对比反衬

借景抒情 运用夸张

想象联想 虚实结合

声色结合 动静结合

比喻拟人 ……

连峰去天不盈尺,枯松倒挂倚绝壁。

飞湍瀑流争喧豗,砯崖转石万壑雷。

越峰之危

诗人先托出山势的高险,然后由静而动,写出水石激荡,山谷轰鸣的惊险场景,好像一串电影镜头:开始是山峦起伏,连峰接天的远景图画;接着平缓地推出枯松倒挂绝壁的特写;而后是一组快镜头:飞湍、瀑流、悬崖、转石,配合着万壑雷鸣的音响,飞快地从眼前闪过,惊险万状,目不暇接,从而造成一种势若排山倒海的强烈艺术效果。

连峰去天不盈尺,枯松倒挂倚绝壁。

飞湍瀑流争喧豗,砯崖转石万壑雷。

越峰之危

①夸张手法: 渲染了惊险的气氛。

②动静结合:(静)山峦起伏,连峰接天,枯松倒挂绝壁;

(动)飞湍、瀑流、悬崖、转石,配合着万壑雷鸣的音响。

③远近结合:(远景)“去天不盈尺”的山峰;

(近景)“倒挂枯松”。

④拟人: “争”形象地写出水势汹涌、水声轰响的情景。

⑤视听结合:(视觉)山之高峻、壁之险绝;

(听觉)水之湍急咆哮,令人胆战心惊。

⑥虚实结合:

忧愁时:“白发三千丈,缘愁似个长。 ”

寂静时:“不敢高声语,恐惊天上人。 ”

叹黄河:“黄河之水天上来。”

写友情:“桃花潭水深千尺。”

写瀑布:“飞流直下三千尺。”

李白的夸张 对应诗句

1 与青天比高 “蜀道之难 ,难于上青天。”

2 与岁月比长 “尔来四万八千岁”。

3 有鸟道无人道 “西当太白有鸟道 ”。

4 手可摘星 “扪参历井仰胁息 ”。

5 惨烈蛮荒 “磨牙吮血 ,杀人如麻。”

6 蜀道高危 “黄鹤不飞,猿愁度。”

李白的夸张:与云天比高,与历史等量

才思放肆——百千手法,浪漫艺术

“虚实相生”本是中国画传统技法,也是诗词的重要表现手法。

诗词中的“实”,是指作者描写客观世界中实际存在的实物、实景、实境,也即眼前之景、可观之景;

诗词中的“虚”,则是指作者通过思考、联想或想象而虚拟出来的,眼前看不见、摸不着而又从字里行间能体味出的虚物、虚景、虚境。

具体而言,诗词中的虚景主要集中在以下三种:

①虚幻的想象、神话或梦境;

②追忆中的历史、往事;

③设想中的情境或尚未实现的未来。

才思放肆——百千手法,浪漫艺术

神情、动作:

手法 内容 效果作用

神话传说

比较映衬

细节摹写

借景抒情

虚实结合 连峰去天不盈尺,枯松倒挂倚绝壁 写出山之高竣,壁之险绝

声色结合

动静结合

比喻拟人

对比反衬

才思放肆——百千手法,浪漫艺术

神情、动作:

手法 内容 效果作用

神话传说 五丁开山、六龙回日 写出历史上蜀道不可逾越之险阻。

比较映衬 黄鹤不得飞渡、猿猱愁于攀缘 映衬人行走难上加难。

细节摹写 手扪星辰、呼吸紧张、抚胸长叹、步履艰难、神情惶悚 困危之状如在眼前。

借景抒情 悲鸟号古木,子规啼夜月 使人闻声失色,渲染了旅愁和蜀道上空寂苍凉的环境氛围,有力地烘托了蜀道之难。

虚实结合 连峰去天不盈尺,枯松倒挂倚绝壁 写出山之高竣,壁之险绝

声色结合 连峰去天不盈尺,枯松倒挂倚绝壁

动静结合 连峰去天不盈尺……砯崖转石万壑雷

比喻拟人 化作狼与豺 杀人如麻

对比反衬 一夫当关,万夫莫开

上有六龙回日之高标,下有冲波逆折之回川。

蜀道之高

此二句描写角度从上到下,由视觉到听觉,渲染蜀道崇山峻岭高险之姿。

上有六龙回日之高标,下有冲波逆折之回川。

上有横河断海之浮云,下有逆折冲波之流川。(敦煌石室)

从奇诡的神话色彩:六龙回日,神话传说,羲和驾驭着六龙拉的载着太阳的车,被蜀道上的高山挡住了,到此折回,言蜀道山高路险,有一种奇特的想象,体现了浪漫主义特色。

从上下照应来看:上下文都用了神话传说,都渲染了一种奇幻的氛围;上文引用了五丁开山的历史传说为下文写“六龙回日之高标”做好铺垫。下文有“扪参历井仰胁息”,在蜀道上伸手可摸到星辰,若无上文“上有六龙回日之高标”一句照应,则显得突兀了。

从对仗角度看:敦煌版更为工整。“上有六龙回日之高标,下有冲波逆折之回川”上下句中均有“回”字,也是对偶的大忌。

从虚实相生看:上句写横绝隔断河海的浮云,夸张手法,言浮云绵延不断,见浮云,不见山峰,虚写山之高耸入云。与下句实写水深湍急,形成虚实相间的写法。(六龙版也是虚实相生)

从联想角度看:敦煌版更耐人寻味,浮云隐藏着的山峰怎样的高,怎样的险,怎样的秀,留下了遐想的空间,有一点留白的味道。而“上有六龙回日之高标”则直白得很!

“连峰去天不盈尺”有版本作“连峰入烟几千尺”,孰优孰劣?

红派

角度重复单一:蜀道是天梯石栈相钩连,且有“六龙回日之高标”,行走其上能“扪参历井”,然后再说“连峰去天不盈尺”,角度单一,只是重复而已。这个夸张句子落入了李白自己创设的窠臼了。从仰视角度写出了蜀道绵亘千里、云烟萦绕的巨幅画面,更让人感受到其间的高险,那真真是“畏途巉岩不可攀”。

山与云霞适配:从视觉角度来写,以云烟衬托山势之高耸,峰峰相连没入云烟之中,让人浮想联翩,且写山常以云霞来烘托。“越人语天姥,云霞明灭或可睹”

李白就喜欢用大数字!

袁行霈评价李白诗歌中的想象:“他的奇特的想象,常有异乎寻常的衔接,随情思流动而变化万端。一个想象与紧接着的另一个想象之间,跳跃极大,意象的衔接组合也是大跨度的,离奇惝恍,纵横变幻, 极尽才思敏捷之所能。”

“蚕丛及鱼凫,开国何茫然!尔来四万八千岁,不与秦塞通人烟”。

无道之久

“蚕丛”在前,“鱼凫”在后,所以“及”宜解为“到”,而非“和”。“尔来”,即“从古蜀国开国以来”。“四万八千岁”为“虚指”,极言“长”。古蜀国开国以来四万八千年(很长)的时间里,不和秦地有联系。这句话还暗含着一件史事:古蜀国在开明王执政期间,被秦国所灭。《蜀道难》294 字,篇幅不长,“蜀道”却迟迟不露面。为何?蓄势造境!“蜀地”历史悠久,朦胧神秘,那么通联外界的“蜀道”自然也就披上了一抹悠远神秘之色。

“西当太白有鸟道,可以横绝峨眉巅。

阻隔之高

“西当”,有人解为“两当”,即“甘肃省陇南市两当县”。此解可作为对教材注释的补充。“两当”是陈仓古蜀道(历史上古蜀道有多条)的必经之地。“太白”(太白山)则是秦岭最高峰,在两当县以东。

“鸟道”就是“极为难行的自然山路”。随之而来的“横绝”自然不能解为“飞越”,应解为“超过”。这两句即:秦地上极为难行的自然山路(高度)能够超越蜀地峨眉山的山巅。这里是在极言曾经自然山路之高难,为后文“五丁开山”人力之伟蓄势奠基。

地崩山摧壮士死,然后天梯石栈相钩连。

开道之危

扬雄《蜀王本纪》:“秦王知蜀王好色,乃献美女五人于蜀王。蜀王爱之,遣五丁迎女。还至梓潼,见一大蛇入山穴中。一丁引其尾不出,五丁共引蛇,山乃崩,压五丁。”

“钩连”,微语意丰。“钩”将蜀道梯栈悬空、点结之态刻画得淋漓尽致,与“天”字形成高险之意,与“石”字形成高绝伟岸之感。

上有六龙回日之高标,下有冲波逆折之回川。

太白之高

六龙回日是我国古代神话,传说日神羲和驾六龙以乘车,载着太阳在天空运行,从扶桑至虞泉循环往复,形成昼夜。这里指即使行在高空中的六龙车也要绕过蜀道,代指蜀道之高上通青天。

“逆折”是指水流回旋之状,司马相如《上林赋》也曾用“横流逆折”一语。。此二句描写角度从上到下,由视觉到听觉,渲染蜀地崇山峻岭高险之姿。

黄鹤之飞尚不得过,猿猱欲度愁攀援。

太白之高

这样的蜀道,连善飞的黄鹤,善攀的猿猴也望而却步!“尚”不宜理解为“尚且”,就是“还”义。“黄鹤”句仍然在写“蜀山”“高”,“猿猱”之句则在“高”中累蕴出“艰”意。

“黄鹤”“猿猱”二句运用烘托,以善飞的黄鹤、善攀援的猿猱之愁,侧面极写蜀山之高峻奇险。

青泥何盘盘,百步九折萦岩峦。

青泥之高

青泥岭在今陕西略阳县北,是由秦入蜀的必经之地。据《元和郡县志》记载,此地“悬崖万仞,上多云雨,行者屡逢泥淖”,行走极为艰难。“盘盘”即盘旋曲折貌,“百步九折”是形容山路崎岖盘旋,转弯极多。

扪参历井仰胁息,以手抚膺坐长叹。

青泥之高

“参”与“井”是两个星宿名。古人把星宿位置和地理区域划分对应,并以天象占卜地区凶吉,是谓“分野”。参宿是蜀地分野,井宿是秦地分野。“胁息”是指屏住呼吸,此二句谓蜀地山高近天,行者竟可伸手即摸到参宿,抬脚即迈过井宿,使人不禁手抚胸膛,仰天长叹。

“扪参历井”夸言蜀道“高”,“高”中蕴含着令人窒息的空间压迫感。“仰”字更将这种压迫感推向极致。

但见悲鸟号古木,雄飞雌从绕林间。又闻子规啼夜月,愁空山。

对君之忧

踽踽独行之人跋涉于参天万木中,鸟在古树上悲鸣必然予人寂寞凄冷之感,但万物有灵,悲鸣之鸟又何尝不是对置身危险蜀道的友人的预警呢?雄鸟和雌鸟飞来飞去,间之以悲鸣,前方或者当下仿佛随时会有凶险之事。白天之奇景已然如此,当夜幕笼罩,圆月高悬,万籁俱寂,此时杜鹃悲惨的叫声响彻群山,在自然的叫声和重叠的回声中,友人孑然一身,面对此景,情何以堪?此种虚写如真,劝阻之意不言自喻。

但见悲鸟号古木,雄飞雌从绕林间。又闻子规啼夜月,愁空山。

对君之忧

相传子规啼血的故事发生在春秋时代,蜀王望帝在完成禅位后在西山归隐,想要将国家交给更加有能力的人去管理,但宰相登上帝位后昏庸无道、欺男霸女。望帝想要回国劝解,却被宰相拒之门外,郁郁寡欢的望帝终日哭泣直至气绝身亡,后化作一只鸟向着都城鸣叫,每叫一声都会咳出一片血迹。这一故事不止说明了蜀道之险,同时也代表了对国主的劝解和殷切希望,并赞扬了望帝于国于民的贤君品质。

断句:又闻子规啼,夜月愁空山。

剑阁峥嵘而崔嵬,一夫当关,万夫莫开。

过关之危

“剑阁”,三国时,诸葛亮在此“凿石架空为飞梁阁道,以通行旅”,又在大剑山峭壁断崖处砌石为门,构筑工事,将其打造为一处军事要隘。“峥嵘”“崔嵬”二词既是在形容剑阁山山势“高峻”,亦是指“剑门关隘”之“高险”。

所守或匪亲,化为狼与豺。

朝避猛虎,夕避长蛇,磨牙吮血,杀人如麻。

过关之危

诗人将险恶之人比作“狼”“豺”“猛虎”“长蛇”,并明示劝归之意。前两句可以互文解之:一天从早到晚都要规避那些猛兽毒物(险恶之人)。“磨牙吮血”不是因果,“吮血”需要“磨牙”吗?而应与“猛虎”“长蛇”对应理解,即“猛虎磨牙”“长蛇吮血”。“杀人如麻”一言杀人之众,二言杀人之易,合二即说:蜀地有异常残暴之治者。

语次奇崛——笔法多变,豪放飘逸

任 务 三

语次崛奇:句式错落怎么读?

噫吁嚱!危乎高哉!蜀道之难,难于上青天!

蜀道之难,难于上青天,使人听此凋朱颜!

蜀道之难,难于上青天,侧身西望长咨嗟!

诗人继承了民歌中常见的复沓(反复)形式,但不是简单的一唱三叹,因为它在每一部分出现的位置是不一样,每一次都给读者带来新的启示,凭着李白的自由洒脱,肆意宣泄内心情感,不掩饰,不矫情 。

比如 “噫吁嚱 !”,三个叹词叠加 ,可谓大手笔 。除了李白,恐怕再也没有哪位诗人敢如此运用 ,足见诗人豪放自由的性格 。

再如 “危乎高哉!”,“危”“高”放在一起,累赘吗? 不!诗人还没来得及落笔,高峻的蜀道就已经在他的脑海中了,所以情不自禁地慨叹:蜀道好高好高啊!情到张扬处肆意,这就是李白。什么规矩,我就是规矩!

语次崛奇:句式错落怎么读?

噫吁嚱,危乎高哉!蜀道之难,难于上青天。

蜀道之难,难于上青天!使人听此凋朱颜。

蜀道之难,难于上青天,侧身西望/长咨嗟!——

高亢,渐强的

低沉,颤抖的

沉郁缓慢,有停顿、尾延长

语次崛奇:句式参差也是美

剑阁峥嵘而崔嵬,一夫当关,万夫莫开。

所守或匪亲,化为狼与豺。

朝避猛虎,夕避长蛇;

磨牙吮血,杀人如麻。

锦城虽云乐,不如早还家。

剑阁峥嵘而崔嵬,一夫关万夫莫开。

所守匪亲化狼豺,朝避猛虎夕避蛇。

磨牙吮血让人怕,杀人如麻休管他。

锦官城里虽云乐,不如今日早还家。

《蜀道难》是乐府《相和歌辞·瑟调曲》旧题,内容多以山川之险,言蜀道之难。

蜀道难(南朝 阴铿)

王尊奉汉朝,灵关不惮遥。

高岷长有雪,阴栈屡经烧。

轮摧九折路,骑阻七星桥。

蜀道难如此,功名讵可要。

《蜀道难》

(南朝梁简文帝萧统)

巫山七百里,

巴水三回曲。

笛声下复高,

猿啼断还续。

李白的诗,以乐府和歌行最为著名

歌颂说(歌咏祖国山川的奇险和壮丽)

送别说 (送友人入蜀)

仕途说 (仕途坎坷)

劝谏说 (看到太平景象背后正潜伏着危机,劝谏唐玄宗预防割据者发动叛乱 )

多重寓意说 (“济苍生、安社稷”的仕宦之途失败后,借友人入蜀之机,描写入蜀途中的险阻,抒发理想幻灭的痛苦,怀才不遇的悲哀,备受屈辱的愤懑,以及当时社会阴暗面所引起的种种思想感情。)

入题解诗——笔意纵横,一唱三叹

“蜀道之难,难于上青天”,在诗中一唱三叹,是简单的重复,还是各有深意?深意分别是什么?请用精炼的语言概括表达。仿写句子

要求:字数相同,句式相仿,内容紧扣诗文。

一叹蜀道之高,太白鸟道,六龙回日,百步九折行路难

二叹蜀道之

三叹蜀道之

入题解诗——笔意纵横,一唱三叹

一叹蜀道之高,太白鸟道,六龙回日,百步九折行路难;

二叹蜀道之险,悲鸟哀号,飞湍雷鸣,巉岩绝壁攀援难;

三叹蜀道之患,剑阁崔嵬,关隘险恶,虎狼之地安乐难。