高考生物真题演练&模拟精选:专题8 分离定律和自由组合定律(含答案)

文档属性

| 名称 | 高考生物真题演练&模拟精选:专题8 分离定律和自由组合定律(含答案) |  | |

| 格式 | docx | ||

| 文件大小 | 639.6KB | ||

| 资源类型 | 试卷 | ||

| 版本资源 | 通用版 | ||

| 科目 | 生物学 | ||

| 更新时间 | 2024-09-25 09:28:49 | ||

图片预览

文档简介

专题8 分离定律和自由组合定律

五年高考

1.(2023北京,19,12分)二十大报告提出“种业振兴行动”。油菜是重要的油料作物,筛选具有优良性状的育种材料并探究相应遗传机制,对创制高产优质新品种意义重大。

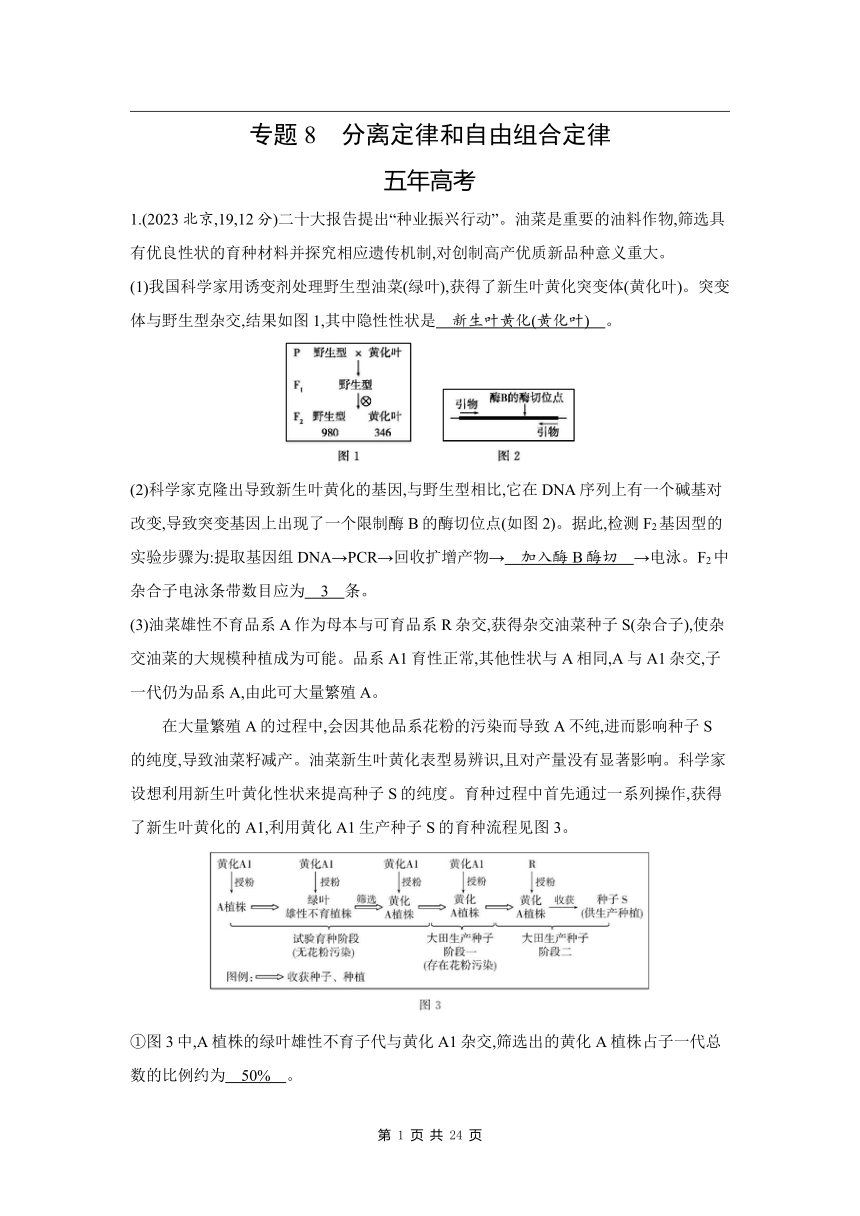

(1)我国科学家用诱变剂处理野生型油菜(绿叶),获得了新生叶黄化突变体(黄化叶)。突变体与野生型杂交,结果如图1,其中隐性性状是 新生叶黄化(黄化叶) 。

(2)科学家克隆出导致新生叶黄化的基因,与野生型相比,它在DNA序列上有一个碱基对改变,导致突变基因上出现了一个限制酶B的酶切位点(如图2)。据此,检测F2基因型的实验步骤为:提取基因组DNA→PCR→回收扩增产物→ 加入酶B酶切 →电泳。F2中杂合子电泳条带数目应为 3 条。

(3)油菜雄性不育品系A作为母本与可育品系R杂交,获得杂交油菜种子S(杂合子),使杂交油菜的大规模种植成为可能。品系A1育性正常,其他性状与A相同,A与A1杂交,子一代仍为品系A,由此可大量繁殖A。

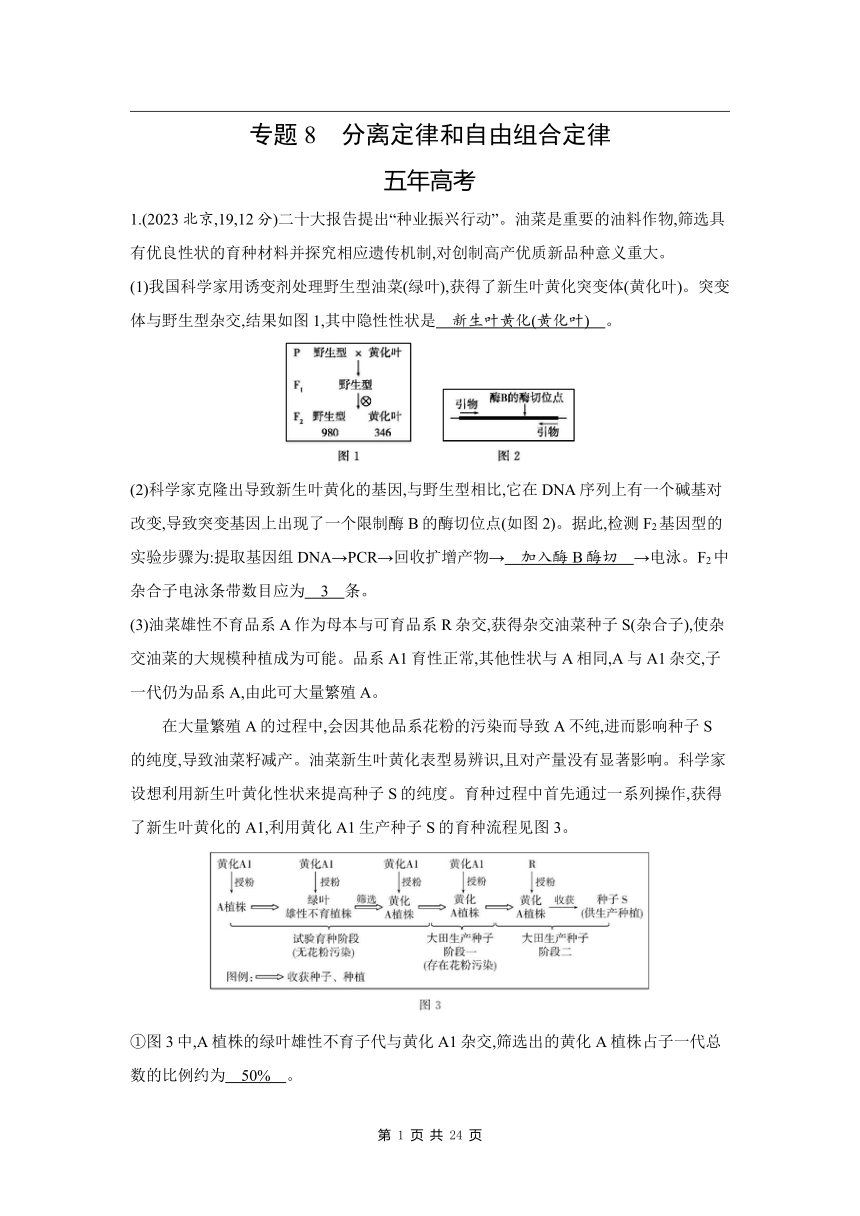

在大量繁殖A的过程中,会因其他品系花粉的污染而导致A不纯,进而影响种子S的纯度,导致油菜籽减产。油菜新生叶黄化表型易辨识,且对产量没有显著影响。科学家设想利用新生叶黄化性状来提高种子S的纯度。育种过程中首先通过一系列操作,获得了新生叶黄化的A1,利用黄化A1生产种子S的育种流程见图3。

①图3中,A植株的绿叶雄性不育子代与黄化A1杂交,筛选出的黄化A植株占子一代总数的比例约为 50% 。

②为减少因花粉污染导致的种子S纯度下降,简单易行的田间操作是 在大田生产种子阶段二,将混在黄化A植株中的新生叶绿色幼苗拔除 。

2.(2022北京,18,11分)番茄果实成熟涉及一系列生理生化过程,导致果实颜色及硬度等发生变化。果实颜色由果皮和果肉颜色决定。为探究番茄果实成熟的机制,科学家进行了相关研究。

(1)果皮颜色由一对等位基因控制。果皮黄色与果皮无色的番茄杂交的F1果皮为黄色,F1自交所得F2果皮颜色及比例为 黄色∶无色=3∶1 。

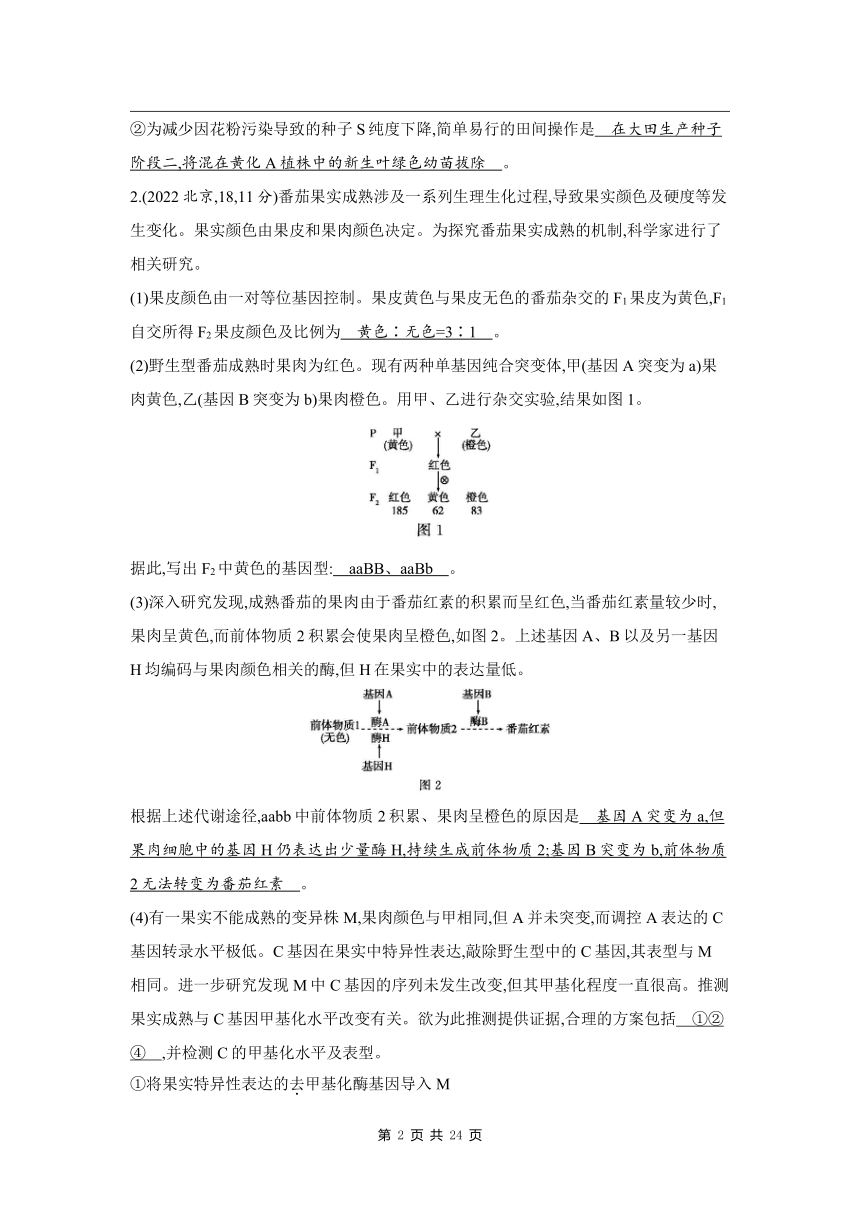

(2)野生型番茄成熟时果肉为红色。现有两种单基因纯合突变体,甲(基因A突变为a)果肉黄色,乙(基因B突变为b)果肉橙色。用甲、乙进行杂交实验,结果如图1。

据此,写出F2中黄色的基因型: aaBB、aaBb 。

(3)深入研究发现,成熟番茄的果肉由于番茄红素的积累而呈红色,当番茄红素量较少时,果肉呈黄色,而前体物质2积累会使果肉呈橙色,如图2。上述基因A、B以及另一基因H均编码与果肉颜色相关的酶,但H在果实中的表达量低。

根据上述代谢途径,aabb中前体物质2积累、果肉呈橙色的原因是 基因A突变为a,但果肉细胞中的基因H仍表达出少量酶H,持续生成前体物质2;基因B突变为b,前体物质2无法转变为番茄红素 。

(4)有一果实不能成熟的变异株M,果肉颜色与甲相同,但A并未突变,而调控A表达的C基因转录水平极低。C基因在果实中特异性表达,敲除野生型中的C基因,其表型与M相同。进一步研究发现M中C基因的序列未发生改变,但其甲基化程度一直很高。推测果实成熟与C基因甲基化水平改变有关。欲为此推测提供证据,合理的方案包括 ①②④ ,并检测C的甲基化水平及表型。

①将果实特异性表达的去甲基化酶基因导入M

②敲除野生型中果实特异性表达的去甲基化酶基因

③将果实特异性表达的甲基化酶基因导入M

④将果实特异性表达的甲基化酶基因导入野生型

3.(2021北京,20,12分)玉米是我国重要的农作物,研究种子发育的机理对培育高产优质的玉米新品种具有重要作用。

(1)玉米果穗上的每一个籽粒都是受精后发育而来。我国科学家发现了甲品系玉米,其自交后的果穗上出现严重干瘪且无发芽能力的籽粒,这种异常籽粒约占1/4。籽粒正常和干瘪这一对相对性状的遗传遵循孟德尔的 分离 定律。上述果穗上的正常籽粒均发育为植株,自交后,有些植株果穗上有约1/4干瘪籽粒,这些植株所占比例约为 2/3 。

(2)为阐明籽粒干瘪性状的遗传基础,研究者克隆出候选基因A/a。将A基因导入到甲品系中,获得了转入单个A基因的转基因玉米。假定转入的A基因已插入a基因所在染色体的非同源染色体上,请从表中选择一种实验方案及对应的预期结果以证实“A基因突变是导致籽粒干瘪的原因”。 Ⅲ④/Ⅱ③ 。

实验方案 预期结果

Ⅰ.转基因玉米×野生型玉米 Ⅱ.转基因玉米×甲品系 Ⅲ.转基因玉米自交 Ⅳ.野生型玉米×甲品系 ①正常籽粒∶干瘪籽粒≈1∶1 ②正常籽粒∶干瘪籽粒≈3∶1 ③正常籽粒∶干瘪籽粒≈7∶1 ④正常籽粒∶干瘪籽粒≈15∶1

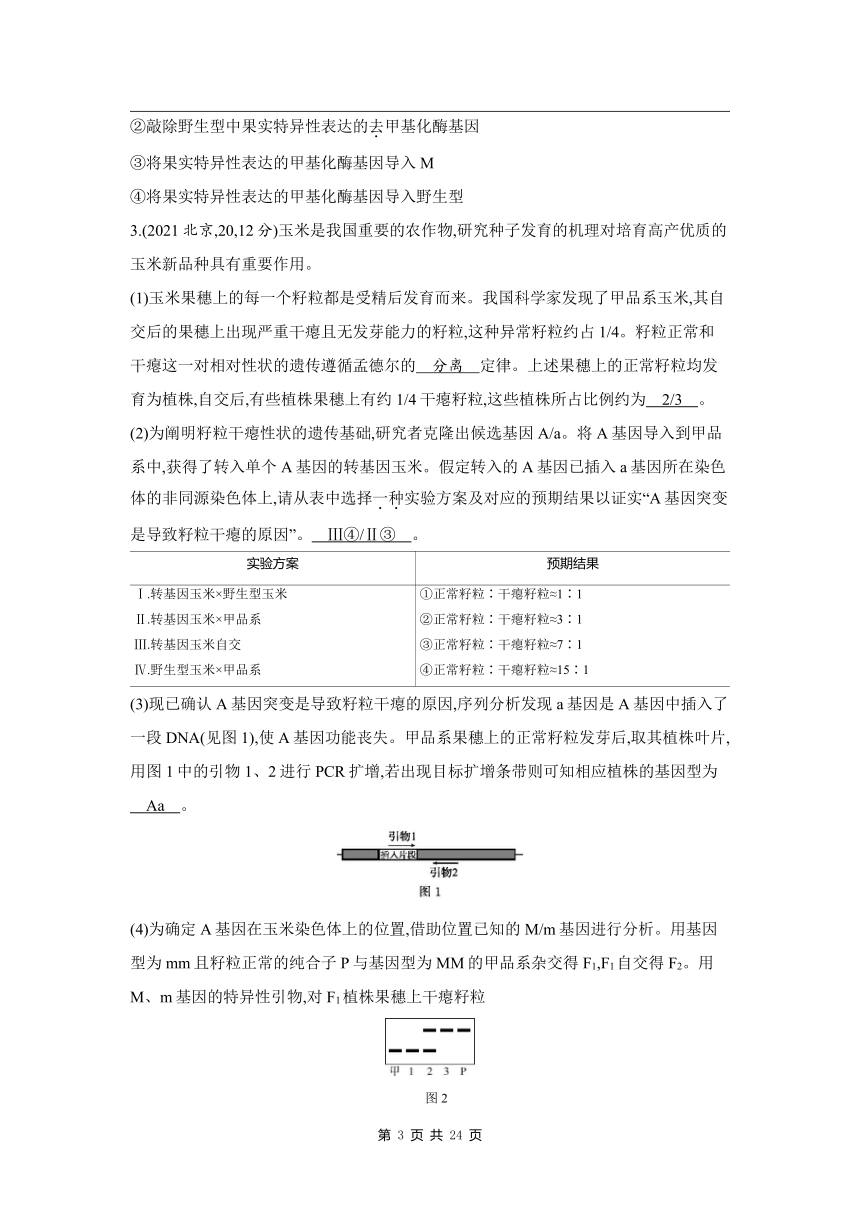

(3)现已确认A基因突变是导致籽粒干瘪的原因,序列分析发现a基因是A基因中插入了一段DNA(见图1),使A基因功能丧失。甲品系果穗上的正常籽粒发芽后,取其植株叶片,用图1中的引物1、2进行PCR扩增,若出现目标扩增条带则可知相应植株的基因型为

Aa 。

(4)为确定A基因在玉米染色体上的位置,借助位置已知的M/m基因进行分析。用基因型为mm且籽粒正常的纯合子P与基因型为MM的甲品系杂交得F1,F1自交得F2。用M、m基因的特异性引物,对F1植株果穗上干瘪籽粒

图2

(F2)胚组织的DNA进行PCR扩增,扩增结果有1、2、3三种类型,如图2所示。

统计干瘪籽粒(F2)的数量,发现类型1最多、类型2较少、类型3极少。请解释类型3数量极少的原因。

基因A/a与M/m在一对同源染色体上(且距离近),其中a和M在同一条染色体上;在减数分裂过程中四分体/同源染色体的非姐妹染色单体发生了互换,导致产生同时含有a和m的重组型配子数量很少;类型3干瘪籽粒是由雌雄配子均为am的重组型配子受精而成。因此,类型3干瘪籽粒数量极少。

4.(2019北京理综,30,17分)油菜是我国重要的油料作物,培育高产优质新品种意义重大。油菜的杂种一代会出现杂种优势(产量等性状优于双亲),但这种优势无法在自交后代中保持。杂种优势的利用可显著提高油菜籽的产量。

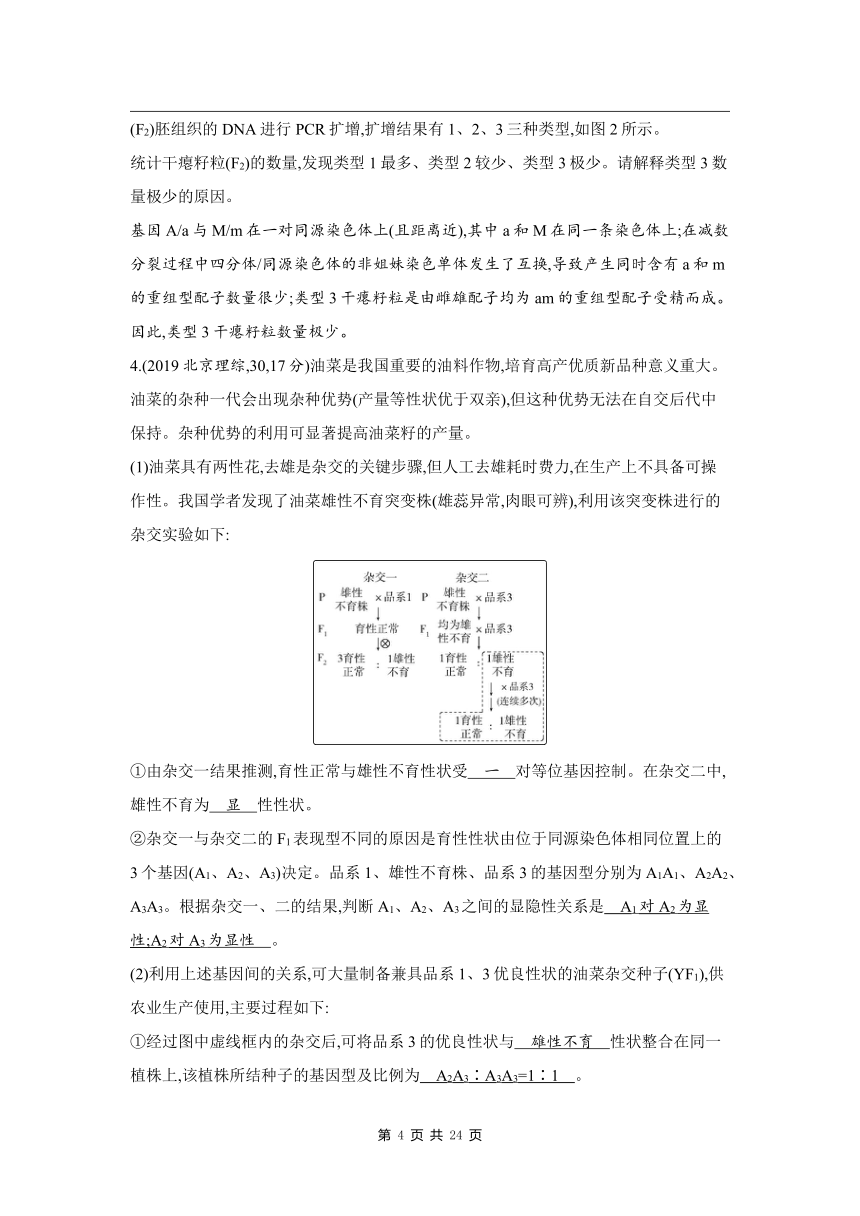

(1)油菜具有两性花,去雄是杂交的关键步骤,但人工去雄耗时费力,在生产上不具备可操作性。我国学者发现了油菜雄性不育突变株(雄蕊异常,肉眼可辨),利用该突变株进行的杂交实验如下:

①由杂交一结果推测,育性正常与雄性不育性状受 一 对等位基因控制。在杂交二中,雄性不育为 显 性性状。

②杂交一与杂交二的F1表现型不同的原因是育性性状由位于同源染色体相同位置上的3个基因(A1、A2、A3)决定。品系1、雄性不育株、品系3的基因型分别为A1A1、A2A2、A3A3。根据杂交一、二的结果,判断A1、A2、A3之间的显隐性关系是 A1对A2为显性;A2对A3为显性 。

(2)利用上述基因间的关系,可大量制备兼具品系1、3优良性状的油菜杂交种子(YF1),供农业生产使用,主要过程如下:

①经过图中虚线框内的杂交后,可将品系3的优良性状与 雄性不育 性状整合在同一植株上,该植株所结种子的基因型及比例为 A2A3∶A3A3=1∶1 。

②将上述种子种成母本行,将基因型为 A1A1 的品系种成父本行,用于制备YF1。

③制备YF1,油菜刚开花时应拔除母本行中具有某一育性性状的植株。否则,得到的种子给农户种植后,会导致油菜籽减产,其原因是 所得种子中混有A3A3自交产生的种子、A2A3与A3A3杂交所产生的种子,这些种子在生产上无杂种优势且部分雄性不育 。

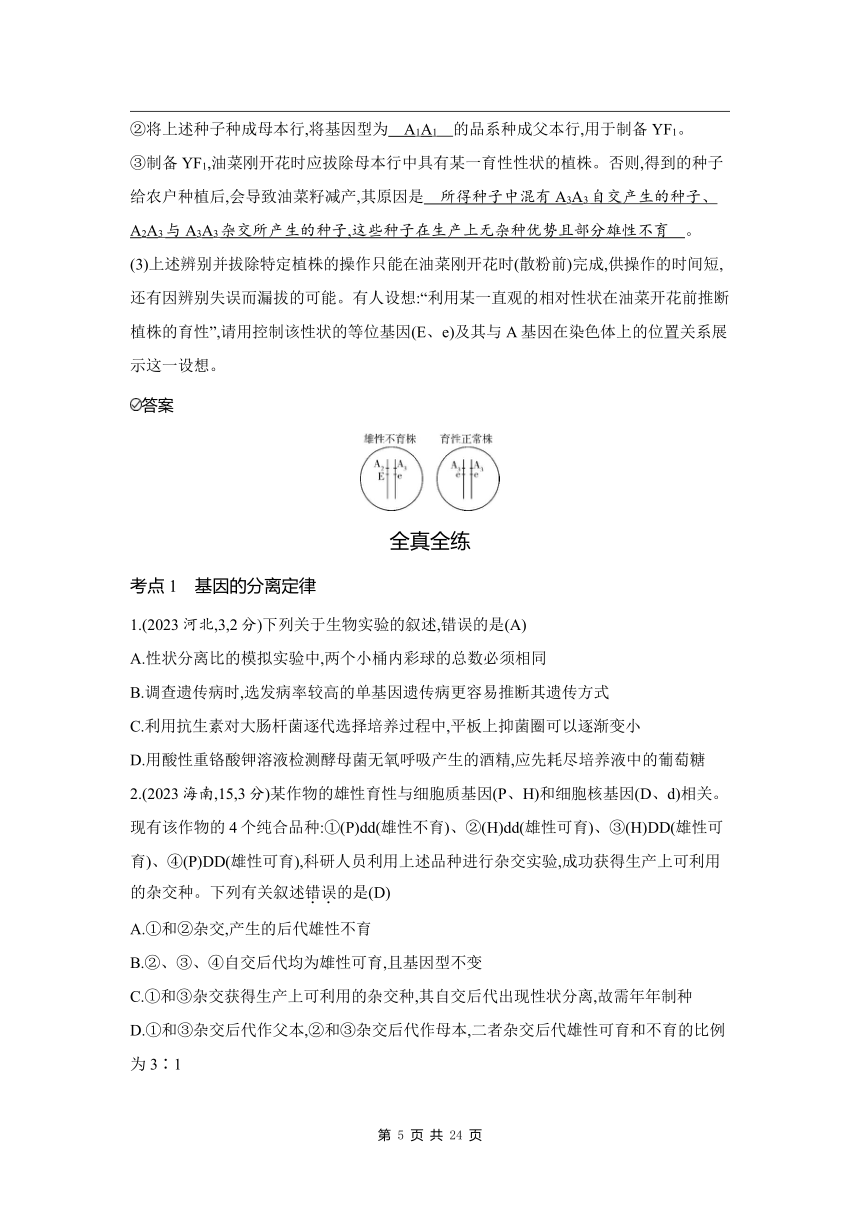

(3)上述辨别并拔除特定植株的操作只能在油菜刚开花时(散粉前)完成,供操作的时间短,还有因辨别失误而漏拔的可能。有人设想:“利用某一直观的相对性状在油菜开花前推断植株的育性”,请用控制该性状的等位基因(E、e)及其与A基因在染色体上的位置关系展示这一设想。

答案

全真全练

考点1 基因的分离定律

1.(2023河北,3,2分)下列关于生物实验的叙述,错误的是(A)

A.性状分离比的模拟实验中,两个小桶内彩球的总数必须相同

B.调查遗传病时,选发病率较高的单基因遗传病更容易推断其遗传方式

C.利用抗生素对大肠杆菌逐代选择培养过程中,平板上抑菌圈可以逐渐变小

D.用酸性重铬酸钾溶液检测酵母菌无氧呼吸产生的酒精,应先耗尽培养液中的葡萄糖

2.(2023海南,15,3分)某作物的雄性育性与细胞质基因(P、H)和细胞核基因(D、d)相关。现有该作物的4个纯合品种:①(P)dd(雄性不育)、②(H)dd(雄性可育)、③(H)DD(雄性可育)、④(P)DD(雄性可育),科研人员利用上述品种进行杂交实验,成功获得生产上可利用的杂交种。下列有关叙述错误的是(D)

A.①和②杂交,产生的后代雄性不育

B.②、③、④自交后代均为雄性可育,且基因型不变

C.①和③杂交获得生产上可利用的杂交种,其自交后代出现性状分离,故需年年制种

D.①和③杂交后代作父本,②和③杂交后代作母本,二者杂交后代雄性可育和不育的比例为3∶1

3.(2022海南,15,3分)匍匐鸡是一种矮型鸡,匍匐性状基因(A)对野生性状基因(a)为显性,这对基因位于常染色体上,且A基因纯合时会导致胚胎死亡。某鸡群中野生型个体占20%,匍匐型个体占80%,随机交配得到F1,F1雌、雄个体随机交配得到F2。下列有关叙述正确的是(D)

A.F1中匍匐型个体的比例为12/25

B.与F1相比,F2中A基因频率较高

C.F2中野生型个体的比例为25/49

D.F2中a基因频率为7/9

4.(2021湖北,18,2分)人类的ABO血型是由常染色体上的基因IA、IB和i(三者之间互为等位基因)决定的。IA基因产物使得红细胞表面带有A抗原,IB基因产物使得红细胞表面带有B抗原。IAIB基因型个体红细胞表面有A抗原和B抗原,ii基因型个体红细胞表面

无A抗原和B抗原。现有一个家系的系谱图(如图),对家系中各成员的血型进行检测,结果如表, 其中“+”表示阳性反应,“-”表示阴性反应。

个体 1 2 3 4 5 6 7

A抗原抗体 + + - + + - -

B抗原抗体 + - + + - + -

下列叙述正确的是(A)

A.个体5基因型为IAi,个体6基因型为IBi

B.个体1基因型为IAIB,个体2基因型为IAIA或IAi

C.个体3基因型为IBIB或IBi,个体4基因型为IAIB

D.若个体5与个体6生第二个孩子,该孩子的基因型一定是ii

5.(2020江苏,7,2分)有一观赏鱼品系体色为橘红带黑斑,野生型为橄榄绿带黄斑,该性状由一对等位基因控制。某养殖者在繁殖橘红带黑斑品系时发现,后代中2/3为橘红带黑斑,1/3为野生型性状,下列叙述错误的是(D)

A.橘红带黑斑品系的后代中出现性状分离,说明该品系为杂合子

B.突变形成的橘红带黑斑基因具有纯合致死效应

C.自然繁育条件下,橘红带黑斑性状容易被淘汰

D.通过多次回交,可获得性状不再分离的橘红带黑斑品系

6.(2022江苏,23,12分)大蜡螟是一种重要的实验用昆虫,为了研究大蜡螟幼虫体色遗传规律,科研人员用深黄、灰黑、白黄3种体色的品系进行了系列实验,正交实验数据如表(反交实验结果与正交一致)。请回答下列问题。

表1 深黄色与灰黑色品系杂交实验结果

杂交组合 子代体色

深黄 灰黑

深黄(P)♀×灰黑(P)♂ 2 113 0

深黄(F1)♀×深黄(F1)♂ 1 526 498

深黄(F1)♂×深黄(P)♀ 2 314 0

深黄(F1)♀×灰黑(P)♂ 1 056 1 128

表2 深黄色与白黄色品系杂交实验结果

杂交组合 子代体色

深黄 黄 白黄

深黄(P)♀×白黄(P)♂ 0 2 357 0

黄(F1)♀×黄(F1)♂ 514 1 104 568

黄(F1)♂×深黄(P)♀ 1 327 1 293 0

黄(F1)♀×白黄(P)♂ 0 917 864

表3 灰黑色与白黄色品系杂交实验结果

杂交组合 子代体色

灰黑 黄 白黄

灰黑(P)♀×白黄(P)♂ 0 1 237 0

黄(F1)♀×黄(F1)♂ 754 1 467 812

黄(F1)♂×灰黑(P)♀ 1 428 1 342 0

黄(F1)♀×白黄(P)♂ 0 1 124 1 217

(1)由表1可推断大蜡螟幼虫的深黄体色遗传属于 常 染色体上 显 性遗传。

(2)深黄、灰黑、白黄基因分别用Y、G、W表示,表1中深黄的亲本和F1个体的基因型分别是 YY、YG ,表2、表3中F1基因型分别是 YW、WG 。群体中,Y、G、W三个基因位于 一 对同源染色体。

(3)若从表2中选取黄色雌、雄个体各50只和表3中选取黄色雌、雄个体各50只,进行随机杂交,后代中黄色个体占比理论上为 1/2 。

(4)若表1、表2、表3中深黄和黄色个体随机杂交,后代会出现 4 种表现型和 6 种基因型。

(5)若表1中两亲本的另一对同源染色体上存在纯合致死基因S和D(两者不发生交换重组),基因排列方式为,推测F1互交产生的F2深黄与灰黑的比例为 3∶1 ;在同样的条件下,子代的数量理论上是表1中的 1/2 。

考点2 基因的自由组合定律

7.(2023新课标,5,6分)某研究小组从野生型高秆(显性)玉米中获得了2个矮秆突变体。为了研究这2个突变体的基因型,该小组让这2个矮秆突变体(亲本)杂交得F1,F1自交得F2,发现F2中表型及其比例是高秆∶矮秆∶极矮秆=9∶6∶1。若用A、B表示显性基因,则下列相关推测错误的是(D)

A.亲本的基因型为aaBB和AAbb,F1的基因型为AaBb

B.F2矮秆的基因型有aaBB、AAbb、aaBb、Aabb,共4种

C.基因型是AABB的个体为高秆,基因型是aabb的个体为极矮秆

D.F2矮秆中纯合子所占比例为1/2,F2高秆中纯合子所占比例为1/16

8.(2022全国甲,6,6分)某种自花传粉植物的等位基因A/a和B/b位于非同源染色体上。A/a控制花粉育性,含A的花粉可育;含a的花粉50%可育、50%不育。B/b控制花色,红花对白花为显性。若基因型为AaBb的亲本进行自交,则下列叙述错误的是(B)

A.子一代中红花植株数是白花植株数的3倍

B.子一代中基因型为aabb的个体所占比例是1/12

C.亲本产生的可育雄配子数是不育雄配子数的3倍

D.亲本产生的含B的可育雄配子数与含b的可育雄配子数相等

9.(2020浙江7月选考,23,2分)某植物的野生型(AABBcc)有成分R,通过诱变等技术获得3个无成分R的稳定遗传突变体(甲、乙和丙)。突变体之间相互杂交,F1均无成分R。然后选其中一组杂交的F1(AaBbCc)作为亲本,分别与3个突变体进行杂交,结果见表:

杂交编号 杂交组合 子代表现型(株数)

Ⅰ F1×甲 有(199),无(602)

Ⅱ F1×乙 有(101),无(699)

Ⅲ F1×丙 无(795)

注:“有”表示有成分R,“无”表示无成分R

用杂交Ⅰ子代中有成分R植株与杂交Ⅱ子代中有成分R植株杂交,理论上其后代中有成分R植株所占比例为 (A)

A.21/32 B.9/16

C.3/8 D.3/4

10.(2023河北,23,13分)某家禽等位基因M/m控制黑色素的合成(MM与Mm的效应相同),并与等位基因T/t共同控制喙色,与等位基因R/r共同控制羽色。研究者利用纯合品系P1(黑喙黑羽)、P2(黑喙白羽)和P3(黄喙白羽)进行相关杂交实验,并统计F1和F2的部分性状,结果见表。

实验 亲本 F1 F2

1 P1×P3 黑喙 9/16黑喙,3/16花喙(黑黄相间),4/16黄喙

2 P2×P3 灰羽 3/16黑羽,6/16灰羽,7/16白羽

回答下列问题:

(1)由实验1可判断该家禽喙色的遗传遵循 自由组合(或“孟德尔第二”) 定律,F2的花喙个体中纯合体占比为 1/3 。

(2)为探究M/m基因的分子作用机制,研究者对P1和P3的M/m基因位点进行PCR扩增后电泳检测,并对其调控的下游基因表达量进行测定,结果见图1和图2。由此推测M基因发生了碱基的 增添 而突变为m,导致其调控的下游基因表达量 下降 ,最终使黑色素无法合成。

(3)实验2中F1灰羽个体的基因型为 MmRr(或“MmRrTt”) ,F2中白羽个体的基因型有

5 种。若F2的黑羽个体间随机交配,所得后代中白羽个体占比为 1/9 ,黄喙黑羽个体占比为 0 。

(4)利用现有的实验材料设计调查方案,判断基因T/t和R/r在染色体上的位置关系(不考虑染色体交换)。

调查方案: 对实验2中F2个体的喙色和羽色进行调查统计 。

结果分析:若 F2中黑喙灰羽∶花喙黑羽∶黑喙白羽∶黄喙白羽=6∶3∶3∶4 (写出表型和比例),则T/t和R/r位于同一对染色体上;否则,T/t和R/r位于两对染色体上。

11.(2023浙江1月选考,25,14分)某昆虫的性别决定方式为XY型,野生型个体的翅形和眼色分别为直翅和红眼,由位于两对同源染色体上两对等位基因控制。研究人员通过诱变育种获得了紫红眼突变体和卷翅突变体昆虫。为研究该昆虫翅形和眼色的遗传方式,研究人员利用紫红眼突变体、卷翅突变体和野生型昆虫进行了杂交实验,结果见表。

杂交组合 P F1 F2

甲 紫红眼突变体﹑紫红眼突变体 直翅紫红眼 直翅紫红眼

乙 紫红眼突变体、野生型 直翅红眼 直翅红眼∶直翅紫红眼=3∶1

丙 卷翅突变体、卷翅突变体 卷翅红眼∶直翅红眼=2∶1 卷翅红眼∶直翅红眼=1∶1

丁 卷翅突变体、野生型 卷翅红眼∶直翅红眼=1∶1 卷翅红眼∶直翅红眼=2∶3

注:表中F1为1对亲本的杂交后代,F2为F1全部个体随机交配的后代;假定每只昆虫的生殖力相同。

回答下列问题:

(1)红眼基因突变为紫红眼基因属于 隐性 (填“显性”或“隐性”)突变。若要研究紫红眼基因位于常染色体还是X染色体上,还需要对杂交组合 乙 的各代昆虫进行 性别 鉴定。鉴定后,若该杂交组合的F2表型及其比例为 直翅红眼雌性∶直翅紫红眼雌性∶直翅红眼雄性∶直翅紫红眼雄性=3∶1∶3∶1 ,则可判定紫红眼基因位于常染色体上。

(2)根据杂交组合丙的F1表型比例分析,卷翅基因除了控制翅形性状外,还具有纯合 致死 效应。

(3)若让杂交组合丙的F1和杂交组合丁的F1全部个体混合,让其自由交配,理论上其子代(F2)表型及其比例为 卷翅红眼∶直翅红眼=4∶5 。

(4)又从野生型(灰体红眼)中诱变育种获得隐性纯合的黑体突变体,已知灰体对黑体完全显性,灰体(黑体)和红眼(紫红眼)分别由常染色体的一对等位基因控制。欲探究灰体(黑体)基因和红眼(紫红眼)基因的遗传是否遵循自由组合定律。现有3种纯合品系昆虫:黑体突变体﹑紫红眼突变体和野生型。请完善实验思路,预测实验结果并分析讨论。(说明:该昆虫雄性个体的同源染色体不会发生交换;每只昆虫的生殖力相同,且子代的存活率相同;实验的具体操作不作要求)

①实验思路:

第一步:选择 黑体突变体和紫红眼突变体 进行杂交获得F1, F1随机交配得F2 。

第二步:观察记录表型及个数,并做统计分析。

②预测实验结果并分析讨论:

Ⅰ:若统计后的表型及其比例为 灰体红眼∶灰体紫红眼∶黑体红眼∶黑体紫红眼=9∶3∶3∶1 ,则灰体(黑体)基因和红眼(紫红眼)基因的遗传遵循自由组合定律。

Ⅱ:若统计后的表型及其比例为 灰体红眼∶灰体紫红眼∶黑体红眼=2∶1∶1 ,则灰体(黑体)基因和红眼(紫红眼)基因的遗传不遵循自由组合定律。

12.(2021河北,20,15分)我国科学家利用栽培稻(H)与野生稻(D)为亲本,通过杂交育种方法并辅以分子检测技术,选育出了L12和L7两个水稻新品系。L12的12号染色体上带有D的染色体片段(含有耐缺氮基因TD),L7的7号染色体上带有D的染色体片段(含有基因SD),两个品系的其他染色体均来自H(图1)。H的12号和7号染色体相应片段上分别含有基因TH和SH。现将两个品系分别与H杂交,利用分子检测技术对实验一亲本及部分F2的TD/TH基因进行检测,对实验二亲本及部分F2的SD/SH基因进行检测,检测结果以带型表示(图2)。

空白区域代表来自H的染色体片段

阴影区域代表来自D的染色体片段

图1

图2 图3

回答下列问题:

(1)为建立水稻基因组数据库,科学家完成了水稻 12 条染色体的DNA测序。

(2)实验一F2中基因型TDTD对应的是带型 Ⅲ 。理论上,F2中产生带型Ⅰ、Ⅱ和Ⅲ的个体数量比为 1∶2∶1 。

(3)实验二F2中产生带型α、β和γ的个体数量分别为12、120和108,表明F2群体的基因型比例偏离 (基因的)分离 定律。进一步研究发现,F1的雌配子均正常,但部分花粉无活性。已知只有一种基因型的花粉异常,推测无活性的花粉带有 SD (填“SD”或“SH”)基因。

(4)以L7和L12为材料,选育同时带有来自D的7号和12号染色体片段的纯合品系X(图3)。主要实验步骤包括:① 选取L7和L12杂交得F1,F1自交得F2 ;②对最终获得的所有植株进行分子检测,同时具有带型 Ⅲ和α 的植株即为目的植株。

(5)利用X和H杂交得到F1,若F1产生的无活性花粉所占比例与实验二结果相同,雌配子均有活性,则F2中与X基因型相同的个体所占比例为 1/80 。

13.(2021山东,22,16分)番茄是雌雄同花植物,可自花受粉也可异花受粉。M、m基因位于2号染色体上,基因型为mm的植株只产生可育雌配子,表现为小花、雄性不育。基因型为MM、Mm的植株表现为大花、可育。R、r基因位于5号染色体上,基因型为RR、Rr、rr的植株表现型分别为:正常成熟红果、晚熟红果、晚熟黄果。细菌中的H基因控制某种酶的合成,导入H基因的转基因番茄植株中,H基因只在雄配子中表达,喷施萘乙酰胺(NAM)后含H基因的雄配子死亡。不考虑基因突变和交叉互换。

(1)基因型为Mm的植株连续自交两代,F2中雄性不育植株所占比例为 1/6 。 雄性不育植株与野生型植株杂交所得可育晚熟红果杂交种的基因型为 MmRr ,以该杂交种为亲本连续种植,若每代均随机受粉,则F2中可育晚熟红果植株所占比例为 5/12 。

(2)已知H基因在每条染色体上最多插入1个且不影响其他基因。将H基因导入基因型为Mm的细胞并获得转基因植株甲和乙,植株甲和乙分别与雄性不育植株杂交,在形成配子时喷施NAM,F1均表现为雄性不育。若植株甲和乙的体细胞中含1个或多个H基因,则以上所得F1的体细胞中含有 0 个H基因。若植株甲的体细胞中仅含1个H基因,则H基因插入了 M基因 所在的染色体上。若植株乙的体细胞中含n个H基因,则H基因在染色体上的分布必须满足的条件是 必须有1个H基因位于M所在染色体上,且2条同源染色体上不能同时存在H基因 。

植株乙与雄性不育植株杂交,若不喷施NAM,则子一代中不含H基因的雄性不育植株所占比例为 1/2n 。

(3)若植株甲的细胞中仅含1个H基因,在不喷施NAM的情况下,利用植株甲及非转基因植株通过一次杂交即可选育出与植株甲基因型相同的植株。请写出选育方案 以雄性不育植株为母本、植株甲为父本进行杂交,子代中大花植株即所需植株(或:利用雄性不育植株与植株甲杂交,子代中大花植株即所需植株) 。

考点3 连锁与交换

14.(2023湖北,14,2分)人的某条染色体上A、B、C三个基因紧密排列,不发生互换。这三个基因各有上百个等位基因(例如:A1~An均为A的等位基因)。父母及孩子的基因组成如表。下列叙述正确的是(B)

父亲 母亲 儿子 女儿

基因 组成 A23A25B7 B35C2C4 A3A24B8 B44C5C9 A24A25B7 B8C4C5 A3A23B35 B44C2C9

A.基因A、B、C的遗传方式是伴X染色体遗传

B.母亲的其中一条染色体上基因组成是A3B44C9

C.基因A与基因B的遗传符合基因的自由组合定律

D.若此夫妻第3个孩子的A基因组成为A23A24,则其C基因组成为C4C5

15.(2023山东,23,16分)单个精子的DNA提取技术可解决人类遗传学研究中因家系规模小而难以收集足够数据的问题。为研究4对等位基因在染色体上的相对位置关系,以某志愿者的若干精子为材料,用以上4对等位基因的引物,以单个精子的DNA为模板进行PCR后,检测产物中的相关基因,检测结果如表所示。已知表中该志愿者12个精子的基因组成种类和比例与该志愿者理论上产生的配子的基因组成种类和比例相同;本研究中不存在致死现象,所有个体的染色体均正常,各种配子活力相同。

等位基因 A a B b D d E e

1 + + +

2 + + + +

3 + + +

4 + + + +

5 + + +

6 + + + +

7 + + +

8 + + + +

9 + + +

10 + + + +

11 + + +

12 + + + +

注:“+”表示有;空白表示无

(1)表中等位基因A、a和B、b的遗传 不遵循 (填“遵循”或“不遵循”)自由组合定律,依据是 只产生Ab和aB两种精子(或精子只有Ab和aB两种,且比例1∶1;或未检测到AB和ab精子或A与b基因连锁,a与B基因连锁或A与b基因在一条染色体上,a与B基因在一条染色体上) 。

据表分析, 能 (填“能”或“不能”)排除等位基因A、a位于X、Y染色体同源区段上。

(2)已知人类个体中,同源染色体的非姐妹染色单体之间互换而形成的重组型配子的比例小于非重组型配子的比例。某遗传病受等位基因B、b和D、d控制,且只要有1个显性基因就不患该病。该志愿者与某女性婚配,预期生一个正常孩子的概率为17/18,据此画出该女性的这2对等位基因在染色体上的相对位置关系图。(注:用“·”形式表示,其中横线表示染色体,圆点表示基因在染色体上的位置)。

答案

(3)本研究中,另有一个精子的检测结果是:基因A、a,B、b和D、d都能检测到。已知在该精子形成过程中,未发生非姐妹染色单体互换和染色体结构变异。从配子形成过程分析,导致该精子中同时含有上述6个基因的原因是 这些基因所在的同源染色体在减数分裂Ⅰ期间未分离 。

(4)据表推断,该志愿者的基因e位于 X或Y(或性) 染色体上。现有男、女志愿者的精子和卵细胞各一个可供选用,请用本研究的实验方法及基因E和e的引物,设计实验探究你的推断。

①应选用的配子为: 卵细胞 ;②实验过程:略;③预期结果及结论: 若在卵细胞中未检测到E或e基因,则证明该基因位于Y染色体上;若在卵细胞中检测到E或e基因,则证明该基因位于X染色体上 。

三年模拟

综合基础练

选择题(每小题只有一个选项符合题意)

1.(2024西城二模,14)下列关于探究实践活动叙述错误的是(A)

A.性状分离比模拟实验中同一小桶中的两种彩球数量可以不等

B.模拟生物体维持pH稳定的实验中自来水和缓冲液作为对照

C.探究光强对光合作用的影响时利用光源与植物的距离来调节光强

D.设计制作生态缸观察其稳定性的实验过程中需要保证适宜的光照

2.(2024西城二模,15)下列关于生物学实验中科学方法和技术的应用,叙述错误的是(D)

A.孟德尔在研究遗传规律时运用了假说-演绎法

B.“细胞学说”的建立基于科学观察和归纳概括的方法

C.探索光合作用的原理时科学家运用了同位素示踪的方法

D.格里菲思的肺炎链球菌体内转化实验使用了物质分离鉴定技术

3.(2024西城二模,5)斑点牛分为褐色和红色,相关基因位于常染色体上。育种人员将纯种红色斑点母牛与纯种褐色斑点公牛杂交,实验结果如下表。相关叙述错误的是(B)

子代 表现型 比例

F1 褐色公牛∶红色母牛 1∶1

F2 褐色公牛∶红色公牛∶ 褐色母牛∶红色母牛 3∶1∶1∶3

A.斑点牛体色的表现型与性别有关

B.该性状受2对独立遗传基因控制

C.F1公牛、母牛的相关基因型相同

D.反交实验结果应与上述结果相同

4.(2024丰台一模,4)纯种黑檀体长翅果蝇和纯种灰体残翅果蝇正、反交得到F1均为灰体长翅,F2中灰体长翅、灰体残翅、黑檀体长翅与黑檀体残翅的比例接近9∶3∶3∶1。下列有关叙述不正确的是(A)

A.亲本黑檀体长翅果蝇产生两种配子,符合基因的分离定律

B.黑檀体残翅的出现是由于F1雌雄果蝇均发生了基因重组

C.F1灰体长翅果蝇的测交后代中,重组类型占50%

D.果蝇F1和F2群体中残翅基因的频率未发生改变

5.(2024西城期末,4)粉花、深色茎与白花、浅色茎的矮牵牛杂交,得到F1自交,F2统计结果如表。相关分析正确的是(C)

F2表型 所占比例

粉花、深色茎 3/16

粉花、浅色茎 1/16

蓝花、深色茎 6/16

蓝花、浅色茎 2/16

白花、深色茎 3/16

白花、浅色茎 1/16

A.花色由2对等位基因控制

B.茎色遗传遵循自由组合定律

C.F1的表型为蓝花、深色茎

D.F2粉花植株自交后代浅色茎占1/4

6.(2023海淀一模,4)辣椒果实有多对相对性状,其中包括着生方向(下垂、直立)和颜色(绿色、紫色、中间色)。为探究上述两种性状的遗传,研究者选取两种辣椒进行杂交,F1自交,结果如下表。

果实性状 亲本组合 F2表型及比例

着生方向 下垂×直立 下垂∶直立=3∶1

颜色 绿色×紫色 绿色∶中间色∶紫色=9∶3∶4

下列叙述正确的是(B)

A.上述两种性状中下垂和中间色为显性性状

B.果实着生方向的遗传遵循基因的分离定律

C.F2果实中间色的个体中纯合子约占2/3

D.F2果实直立且为绿色的个体约占1/4

综合拔高练1

一、选择题(每小题只有一个选项符合题意)

1.(2024东城一模,4)新型抗虫棉T与传统抗虫棉R19、sGK均将抗虫基因整合在染色体上,但具有不同的抗虫机制。对三者进行遗传分析,杂交组合及结果如表所示。以下说法错误的是(D)

杂交组合 F1 F2

①T×R19 全部为抗虫株 全部为抗虫株

②T×sGK 全部为抗虫株 抗虫株∶感虫株= 15∶1

A.T与R19的抗虫基因可能位于一对同源染色体上

B.T与sGK的抗虫基因插入位点在非同源染色体上

C.杂交组合②的F2抗虫株中抗虫基因数量不一定相同

D.R19与sGK杂交得到的F2中性状分离比为3∶1

2.(2024朝阳二模,4)某牵牛花表型为高茎红花,其自交F1表型及比例为高茎红花∶高茎白花∶矮茎红花∶矮茎白花=7∶3∶1∶1。高茎和矮茎分别由基因A、a控制,红花和白花分别由基因B、b控制,两对基因位于两对染色体上。下列叙述错误的是(B)

A.两对基因的遗传遵循基因自由组合定律

B.亲本产生基因型为aB的雌雄配子均不育

C.F1高茎红花中基因型为AaBb的植株占3/7

D.F1中高茎红花与矮茎白花测交后代可能无矮茎红花

二、非选择题

3.(2024朝阳二模,21)栽培水稻(二倍体)主要有亚洲栽培稻和非洲栽培稻两种类型,二者育性均正常,杂交可以产生具有杂种优势的后代,但远缘杂交带来的杂种不育现象,严重限制了杂种优势的利用。研究人员对杂种不育的相关基因进行了研究。

(1)亚洲栽培稻与非洲栽培稻进行杂交,得F1,F1自交得F2,观察每一代植株的花粉育性。亲本花粉育性正常,F1花粉一半不育,F2植株花粉可育与一半不育之比为1∶1。

请写出F1产生的雌配子种类数及比例 两种、1∶1 。

(2)研究发现非洲栽培稻与花粉育性相关的基因G。

①将非洲栽培稻的一个G基因敲除(基因型记为Gg)并自交,后代中GG、Gg、gg的个体数之比为107∶123∶16。

以上结果可知,Gg个体产生的不含 G 基因的花粉育性极低(不育)。

②Gg作母本与亚洲栽培稻杂交,F1的基因型有 两 种。

③观察发现gg个体花粉全可育。综合以上信息可知在花粉半不育性状产生中,G基因的作用是 杀死不含G基因的雄配子(保护含G基因的花粉) 。

(3)Gg细胞中转入一个G基因,整合至染色体上,获得的转基因个体花粉育性有大幅度提高,则G基因被转入的位置及花粉可育的占比是:位置一及占比 被转入到原G基因的非同源染色体上,3/4 ;位置二及占比 被转入g基因所在染色体上,1(或比例介于0.75~1) 。

4.(2024海淀一模,21)野生型棉花种子有短绒毛,经济价值较高的栽培棉花品种甲的种子有长绒毛。突变体棉花乙种子无绒毛,可简化制种过程。为研究棉花种子绒毛性状的遗传机制,研究者进行了系列实验。

(1)研究者用上述棉花品种进行下表所示杂交实验,杂交结果如下表。

组别 杂交组合 F1表型 F2表型及分离比

Ⅰ 甲×野生型 全为短绒毛 短绒毛︰长绒毛=3∶1

Ⅱ 乙×野生型 全为无绒毛 无绒毛︰短绒毛=3∶1

Ⅲ 甲×乙 全为无绒毛 无绒毛∶长绒毛=3∶1

①棉花种子绒毛的长、短为一对相对性状,控制此性状的基因(A/a)位于8号染色体。据杂交组合Ⅰ判断,长绒毛性状受一对等位基因中的 隐 性基因控制。

②据杂交组合Ⅱ、Ⅲ,推测决定种子无绒毛性状的基因与A/a基因之间可能的位置关系: 均位于8号染色体,与A/a位于相同位置;决定无绒毛性状的基因与A位于8号染色体的同一条染色体的不同位置且不发生交换 。

(2)检测发现,乙中位于8号染色体的A基因上游DNA序列与野生型存在显著差异。研究者设计特异性引物并分别对两种棉花DNA进行PCR扩增,检测结果如图1。推测种子无绒毛是A基因上游插入了一个约6.8 kb的片段导致的,证据是 棉花乙的PCR产物大小约8.0 kb,野生型的PCR产物大小约1.2 kb 。

(3)研究者推测插入片段仅通过促进与其在同一条染色体上的基因表达来调控绒毛性状。请从①~⑥选择合适的植物材料与操作,为验证上述推测提供两个实验证据,写出相应组合,并描述转基因实验组和非转基因对照组的实验结果。

①野生型植株 ②棉花乙植株 ③完全敲除8号染色体的插入片段 ④敲除8号染色体的A基因(不包括插入片段) ⑤将插入片段导入非8号染色体 ⑥将A基因(不包括插入片段)导入非8号染色体

①⑤,实验组种子有短绒毛,①种子有短绒毛;②③⑤,实验组种子有短绒毛,②种子无绒毛;②④⑥,实验组种子有短绒毛,②种子无绒毛。(写出其中两种即可)

(4)长链脂肪酸合成基因D促进绒毛伸长。为研究A基因和D基因调控棉花绒毛长度的机制,实验处理及结果如图2。

综合上述信息,任选野生型、甲植株和乙植株中的一种,阐释棉花种子绒毛性状的调控机制。

野生型:D基因促进绒毛伸长,A基因抑制D基因,绒毛生长受抑制,短绒毛。甲植株:D基因促进绒毛伸长,a基因解除对D基因的抑制,绒毛生长不受抑制,长绒毛。乙植株:D基因促进绒毛伸长,插入片段促进A基因表达,进一步增强A基因抑制D基因,绒毛生长完全受抑制,无绒毛。(写出其中之一即可)

综合拔高练2

一、选择题(每小题只有一个选项符合题意)

1.(2023西城二模,5)控制果蝇体色和翅型的基因均位于常染色体上,杂交实验结果如图。下列分析错误的是(D)

A.长翅对短翅为显性

B.体色和翅型的遗传均遵循基因分离定律

C.F1灰身长翅果蝇产生了17%的重组配子

D.F1灰身长翅自交后代性状分离比为9∶3∶3∶1

2.(2024海淀二模,5)研究人员用基因型为AABB与aabb的植株杂交产生F1。对F1的花粉粒进行荧光标记,用红色荧光标记A基因,绿色荧光标记B基因。对F1中有荧光的花粉粒统计其颜色及数目,结果如下表。

荧光颜色 黄色 绿色 红色

花粉粒数目 8 000 499 501

注:红色荧光与绿色荧光叠加显示为黄色荧光。

下列分析不正确的是(D)

A.亲本的A与B基因在同一条染色体上

B.A/a基因的遗传遵循分离定律

C.F1的花粉粒中有一部分无荧光

D.基因重组型花粉粒的占比约为1/9

二、非选择题

3.(2024海淀二模,20)雄性不育植株可简化育种流程,是杂交育种的重要材料。研究发现利用油菜纯合的雄性不育植株甲作母本与野生型杂交,后代均可育,但总会出现部分白化幼苗长到成体死亡。为研究相关机制,提高育种效率,科研人员进行了相关实验。

(1)植株甲中存在雄性不育基因A',导致雄蕊不能发育。实验发现甲与油菜品系丙杂交,后代均可育,且不出现白化现象。科研人员将甲与野生型杂交所得存活的F1与甲、丙杂交得到的F1杂交,发现子代中雄性可育幼苗占比为 7/8 ,进而推测丙产生了新的显性突变基因(记作B),使雄性不育基因A'导致的不育性状得以恢复,且两基因位于非同源染色体上。

(2)为研究A'、B基因与白化性状的关系,科研人员进行如下实验。

①从油菜中分离A'、B基因,将A'基因导入拟南芥(拟南芥不含与A'、B同源的基因),筛选得到至少插入一个外源基因的转基因植株TA群体。将B基因转入拟南芥,经筛选获得纯合子TB。设计杂交实验,检测存活F1的基因组成,杂交组合及结果如下表。

组 号 杂交组合 存活的F1

成体 总数 含A' 成体数 不含A' 成体数

一 ♀TA群体×♂野生型 630 95 535

二 ♀TA群体×♂TB 607 415 192

据实验结果推测,A'基因引起部分子代死亡,B基因可抑制A'基因的作用,依据是 第一组F1含A'的成体数远小于不含A'的成体数,第二组F1中含A'基因成体的比例高于第一组 。二组F1中含有A'的植株比例超过1/2的原因 TA群体中存在插入多个A'基因的个体,产生含有A'的配子比例大于1/2 。

②植物中核蛋白N与叶绿体发育有关。新的研究发现,基因A'的表达产物可与核蛋白N形成复合体。科研人员推测,基因B通过抑制A'基因的表达而解除A'对N的影响。为证明该推测,请完成下列实验设计。

实验材料 操作 观察指标

野生型拟南芥 导入A'基因 叶绿体发育情况

Ⅰ

Ⅱ Ⅲ

Ⅳ

a.导入A'基因

b.导入B基因

c.导入A'、B基因

d.野生型拟南芥

e.N缺失突变拟南芥

Ⅰ~Ⅳ应依次填写 c、e、a、c (填写选项前字母)

(3)现有两个具有某优良性状的品系1和2,科研人员利用甲和丙进行杂交实验,获得兼具品系1、2优良性状的杂种株,同时避免后代白化。请完善下列育种流程。

步骤一: 品系1(♂)×甲(♀)→所得F1自交,选择F2中雄性不育个体作母本×品系1→…→获得含有A'且具有品系1优良性状的雄性不育植株 。

步骤二:品系2×丙→所得子代经PCR鉴定,选择有B基因的F1×品系2→…→获得B基因纯合兼具品系2遗传背景的植株。

步骤三: 将步骤一所得植株作母本和步骤二所得植株作父本杂交获得子代 。

4.(2024朝阳一模,19)西瓜植株的花有三种类型,雌花(没有雄蕊)、雄花(没有雌蕊)和完全花(同时具备雌蕊和雄蕊)。同一植株上可以有不同类型的花。科研人员尝试找出与西瓜性别决定有关的基因。

(1)选取不同性别类型的西瓜品系进行杂交,杂交实验示意图如图1。

图1

①据图1可知,亲本中 品系X 的性状为显性性状,性别类型的遗传 是 (填“是”或“否”)遵循自由组合规律。

②将F1与品系S杂交,所得子代对应(1)中F2的三种表型的比例为 1∶1∶2(顺序必须正确) 。

③为找出“ ”代表的未知基因,参照其他同科植物与性别决定有关的A(a)基因序列,检测品系S、X及其杂交子代的同源基因的组成,如图2。

比较所检测的每一个个体的 基因型 和 表型(性别类型)(顺序可以颠倒) ,若二者相关性与预期一致,可初步确定A(a)基因参与西瓜的性别决定。

(2)选取植株上全开雌花的品系M(与此性状有关的基因组成中有AATT)为母本,品系X为父本进行杂交,F1表型与X相同。F1自交得F2,F2的表型与亲本相同且比例为3∶1。在品系M、品系X中各选取10个植株,两个品系的2号染色体上具有与表型同时出现的特异DNA序列。检测F2中110个植株中上述特异DNA序列出现情况,发现与其中7个植株表型不符,原因是在F1减数分裂时发生了 2号染色体的特异DNA序列与决定表型基因之间的重组 。进一步在2号染色体上找到了与性别有关的G基因。

(3)品系X具有诸多优良性状,请写出利用品系M、X杂交的方法培育出全开雌花同时兼具品系X诸多优良性状的品系Y的操作流程。(请用杂交实验图示作答)

答案

5.(2024西城一模,21)茄子的果皮和花因富含花青素而呈现紫色。花青素能清除人体内的自由基、增强免疫力等。为揭示茄子花青素合成的分子机制,科研人员开展了相关研究。

(1)研究者用甲、乙两白花白果纯合突变体进行杂交,结果如图1。己知甲为单基因突变体(A突变为a)。

①据图1可知,茄子花色由 2 对基因控制。而F2紫果∶白果为27∶37,可得出果皮颜色由3对独立遗传的基因控制,理由是 3对基因杂合的F1可以产生8种不同类型的雌雄配子,雌雄配子自由结合可以产生27∶37(总数为64)后代分离比(紫果的比例为27/64,是3/4的3次方,符合三对相对性状的显性性状自由组合的比例)(合理即可) 。

②两亲本的基因型为 aaDDMM、AAddmm (另外两对基因为D/d、M/m)。

(2)研究者推测,M基因的调控具有组织特异性,其突变会抑制果皮花青素合成,却不抑制花中花青素合成。可选用亲本乙与表型为紫花白果的纯合体杂交进行验证,若F2表型及比例为 紫花白果∶白花白果=3∶1 ,则支持上述推测。

(3)光是诱导茄子花青素合成的信号之一,进一步研究上述基因与光信号间诱导成色的机制。克隆茄子蓝光受体基因CRY1和光信号调控因子基因COP1。将CRY1与黄色荧光蛋白基因(YFP)的C端融合(CRY1-cYFP),COP1与YFP的N端融合(COP1-nYFP)分别构建质粒,并转入烟草叶片表皮细胞中瞬时表达,检测荧光,结果如图2。

结果说明CRY1能与COP1发生依赖蓝光的相互作用,本实验除nYFP+cYFP外,还应设置的对照组为 COP1-nYFP+cYFP和nYFP+CRY1-cYFP 。研究者还证实了COP1与M基因表达产物M蛋白也存在互作,并使M蛋白降解。

(4)进一步研究表明,前体物质(无色)在D酶催化下转变为无色花青素,无色花青素在A酶催化下生成花青素(紫色)。M蛋白能促进D基因的表达。综合上述研究,请完善野生型茄子果皮成色的过程(选择其一)。

光照(或黑暗) (光照/黑暗)→COP1与 CRYl(或M蛋白) 结合→M蛋白 积累/含量升高/不降解(或降解) →D基因 表达(或不表达) (表达/不表达)→ 能(或不能) (能/不能)合成花青素→ 紫(或白) 果。

(

第

24

页 共

24

页

)

五年高考

1.(2023北京,19,12分)二十大报告提出“种业振兴行动”。油菜是重要的油料作物,筛选具有优良性状的育种材料并探究相应遗传机制,对创制高产优质新品种意义重大。

(1)我国科学家用诱变剂处理野生型油菜(绿叶),获得了新生叶黄化突变体(黄化叶)。突变体与野生型杂交,结果如图1,其中隐性性状是 新生叶黄化(黄化叶) 。

(2)科学家克隆出导致新生叶黄化的基因,与野生型相比,它在DNA序列上有一个碱基对改变,导致突变基因上出现了一个限制酶B的酶切位点(如图2)。据此,检测F2基因型的实验步骤为:提取基因组DNA→PCR→回收扩增产物→ 加入酶B酶切 →电泳。F2中杂合子电泳条带数目应为 3 条。

(3)油菜雄性不育品系A作为母本与可育品系R杂交,获得杂交油菜种子S(杂合子),使杂交油菜的大规模种植成为可能。品系A1育性正常,其他性状与A相同,A与A1杂交,子一代仍为品系A,由此可大量繁殖A。

在大量繁殖A的过程中,会因其他品系花粉的污染而导致A不纯,进而影响种子S的纯度,导致油菜籽减产。油菜新生叶黄化表型易辨识,且对产量没有显著影响。科学家设想利用新生叶黄化性状来提高种子S的纯度。育种过程中首先通过一系列操作,获得了新生叶黄化的A1,利用黄化A1生产种子S的育种流程见图3。

①图3中,A植株的绿叶雄性不育子代与黄化A1杂交,筛选出的黄化A植株占子一代总数的比例约为 50% 。

②为减少因花粉污染导致的种子S纯度下降,简单易行的田间操作是 在大田生产种子阶段二,将混在黄化A植株中的新生叶绿色幼苗拔除 。

2.(2022北京,18,11分)番茄果实成熟涉及一系列生理生化过程,导致果实颜色及硬度等发生变化。果实颜色由果皮和果肉颜色决定。为探究番茄果实成熟的机制,科学家进行了相关研究。

(1)果皮颜色由一对等位基因控制。果皮黄色与果皮无色的番茄杂交的F1果皮为黄色,F1自交所得F2果皮颜色及比例为 黄色∶无色=3∶1 。

(2)野生型番茄成熟时果肉为红色。现有两种单基因纯合突变体,甲(基因A突变为a)果肉黄色,乙(基因B突变为b)果肉橙色。用甲、乙进行杂交实验,结果如图1。

据此,写出F2中黄色的基因型: aaBB、aaBb 。

(3)深入研究发现,成熟番茄的果肉由于番茄红素的积累而呈红色,当番茄红素量较少时,果肉呈黄色,而前体物质2积累会使果肉呈橙色,如图2。上述基因A、B以及另一基因H均编码与果肉颜色相关的酶,但H在果实中的表达量低。

根据上述代谢途径,aabb中前体物质2积累、果肉呈橙色的原因是 基因A突变为a,但果肉细胞中的基因H仍表达出少量酶H,持续生成前体物质2;基因B突变为b,前体物质2无法转变为番茄红素 。

(4)有一果实不能成熟的变异株M,果肉颜色与甲相同,但A并未突变,而调控A表达的C基因转录水平极低。C基因在果实中特异性表达,敲除野生型中的C基因,其表型与M相同。进一步研究发现M中C基因的序列未发生改变,但其甲基化程度一直很高。推测果实成熟与C基因甲基化水平改变有关。欲为此推测提供证据,合理的方案包括 ①②④ ,并检测C的甲基化水平及表型。

①将果实特异性表达的去甲基化酶基因导入M

②敲除野生型中果实特异性表达的去甲基化酶基因

③将果实特异性表达的甲基化酶基因导入M

④将果实特异性表达的甲基化酶基因导入野生型

3.(2021北京,20,12分)玉米是我国重要的农作物,研究种子发育的机理对培育高产优质的玉米新品种具有重要作用。

(1)玉米果穗上的每一个籽粒都是受精后发育而来。我国科学家发现了甲品系玉米,其自交后的果穗上出现严重干瘪且无发芽能力的籽粒,这种异常籽粒约占1/4。籽粒正常和干瘪这一对相对性状的遗传遵循孟德尔的 分离 定律。上述果穗上的正常籽粒均发育为植株,自交后,有些植株果穗上有约1/4干瘪籽粒,这些植株所占比例约为 2/3 。

(2)为阐明籽粒干瘪性状的遗传基础,研究者克隆出候选基因A/a。将A基因导入到甲品系中,获得了转入单个A基因的转基因玉米。假定转入的A基因已插入a基因所在染色体的非同源染色体上,请从表中选择一种实验方案及对应的预期结果以证实“A基因突变是导致籽粒干瘪的原因”。 Ⅲ④/Ⅱ③ 。

实验方案 预期结果

Ⅰ.转基因玉米×野生型玉米 Ⅱ.转基因玉米×甲品系 Ⅲ.转基因玉米自交 Ⅳ.野生型玉米×甲品系 ①正常籽粒∶干瘪籽粒≈1∶1 ②正常籽粒∶干瘪籽粒≈3∶1 ③正常籽粒∶干瘪籽粒≈7∶1 ④正常籽粒∶干瘪籽粒≈15∶1

(3)现已确认A基因突变是导致籽粒干瘪的原因,序列分析发现a基因是A基因中插入了一段DNA(见图1),使A基因功能丧失。甲品系果穗上的正常籽粒发芽后,取其植株叶片,用图1中的引物1、2进行PCR扩增,若出现目标扩增条带则可知相应植株的基因型为

Aa 。

(4)为确定A基因在玉米染色体上的位置,借助位置已知的M/m基因进行分析。用基因型为mm且籽粒正常的纯合子P与基因型为MM的甲品系杂交得F1,F1自交得F2。用M、m基因的特异性引物,对F1植株果穗上干瘪籽粒

图2

(F2)胚组织的DNA进行PCR扩增,扩增结果有1、2、3三种类型,如图2所示。

统计干瘪籽粒(F2)的数量,发现类型1最多、类型2较少、类型3极少。请解释类型3数量极少的原因。

基因A/a与M/m在一对同源染色体上(且距离近),其中a和M在同一条染色体上;在减数分裂过程中四分体/同源染色体的非姐妹染色单体发生了互换,导致产生同时含有a和m的重组型配子数量很少;类型3干瘪籽粒是由雌雄配子均为am的重组型配子受精而成。因此,类型3干瘪籽粒数量极少。

4.(2019北京理综,30,17分)油菜是我国重要的油料作物,培育高产优质新品种意义重大。油菜的杂种一代会出现杂种优势(产量等性状优于双亲),但这种优势无法在自交后代中保持。杂种优势的利用可显著提高油菜籽的产量。

(1)油菜具有两性花,去雄是杂交的关键步骤,但人工去雄耗时费力,在生产上不具备可操作性。我国学者发现了油菜雄性不育突变株(雄蕊异常,肉眼可辨),利用该突变株进行的杂交实验如下:

①由杂交一结果推测,育性正常与雄性不育性状受 一 对等位基因控制。在杂交二中,雄性不育为 显 性性状。

②杂交一与杂交二的F1表现型不同的原因是育性性状由位于同源染色体相同位置上的3个基因(A1、A2、A3)决定。品系1、雄性不育株、品系3的基因型分别为A1A1、A2A2、A3A3。根据杂交一、二的结果,判断A1、A2、A3之间的显隐性关系是 A1对A2为显性;A2对A3为显性 。

(2)利用上述基因间的关系,可大量制备兼具品系1、3优良性状的油菜杂交种子(YF1),供农业生产使用,主要过程如下:

①经过图中虚线框内的杂交后,可将品系3的优良性状与 雄性不育 性状整合在同一植株上,该植株所结种子的基因型及比例为 A2A3∶A3A3=1∶1 。

②将上述种子种成母本行,将基因型为 A1A1 的品系种成父本行,用于制备YF1。

③制备YF1,油菜刚开花时应拔除母本行中具有某一育性性状的植株。否则,得到的种子给农户种植后,会导致油菜籽减产,其原因是 所得种子中混有A3A3自交产生的种子、A2A3与A3A3杂交所产生的种子,这些种子在生产上无杂种优势且部分雄性不育 。

(3)上述辨别并拔除特定植株的操作只能在油菜刚开花时(散粉前)完成,供操作的时间短,还有因辨别失误而漏拔的可能。有人设想:“利用某一直观的相对性状在油菜开花前推断植株的育性”,请用控制该性状的等位基因(E、e)及其与A基因在染色体上的位置关系展示这一设想。

答案

全真全练

考点1 基因的分离定律

1.(2023河北,3,2分)下列关于生物实验的叙述,错误的是(A)

A.性状分离比的模拟实验中,两个小桶内彩球的总数必须相同

B.调查遗传病时,选发病率较高的单基因遗传病更容易推断其遗传方式

C.利用抗生素对大肠杆菌逐代选择培养过程中,平板上抑菌圈可以逐渐变小

D.用酸性重铬酸钾溶液检测酵母菌无氧呼吸产生的酒精,应先耗尽培养液中的葡萄糖

2.(2023海南,15,3分)某作物的雄性育性与细胞质基因(P、H)和细胞核基因(D、d)相关。现有该作物的4个纯合品种:①(P)dd(雄性不育)、②(H)dd(雄性可育)、③(H)DD(雄性可育)、④(P)DD(雄性可育),科研人员利用上述品种进行杂交实验,成功获得生产上可利用的杂交种。下列有关叙述错误的是(D)

A.①和②杂交,产生的后代雄性不育

B.②、③、④自交后代均为雄性可育,且基因型不变

C.①和③杂交获得生产上可利用的杂交种,其自交后代出现性状分离,故需年年制种

D.①和③杂交后代作父本,②和③杂交后代作母本,二者杂交后代雄性可育和不育的比例为3∶1

3.(2022海南,15,3分)匍匐鸡是一种矮型鸡,匍匐性状基因(A)对野生性状基因(a)为显性,这对基因位于常染色体上,且A基因纯合时会导致胚胎死亡。某鸡群中野生型个体占20%,匍匐型个体占80%,随机交配得到F1,F1雌、雄个体随机交配得到F2。下列有关叙述正确的是(D)

A.F1中匍匐型个体的比例为12/25

B.与F1相比,F2中A基因频率较高

C.F2中野生型个体的比例为25/49

D.F2中a基因频率为7/9

4.(2021湖北,18,2分)人类的ABO血型是由常染色体上的基因IA、IB和i(三者之间互为等位基因)决定的。IA基因产物使得红细胞表面带有A抗原,IB基因产物使得红细胞表面带有B抗原。IAIB基因型个体红细胞表面有A抗原和B抗原,ii基因型个体红细胞表面

无A抗原和B抗原。现有一个家系的系谱图(如图),对家系中各成员的血型进行检测,结果如表, 其中“+”表示阳性反应,“-”表示阴性反应。

个体 1 2 3 4 5 6 7

A抗原抗体 + + - + + - -

B抗原抗体 + - + + - + -

下列叙述正确的是(A)

A.个体5基因型为IAi,个体6基因型为IBi

B.个体1基因型为IAIB,个体2基因型为IAIA或IAi

C.个体3基因型为IBIB或IBi,个体4基因型为IAIB

D.若个体5与个体6生第二个孩子,该孩子的基因型一定是ii

5.(2020江苏,7,2分)有一观赏鱼品系体色为橘红带黑斑,野生型为橄榄绿带黄斑,该性状由一对等位基因控制。某养殖者在繁殖橘红带黑斑品系时发现,后代中2/3为橘红带黑斑,1/3为野生型性状,下列叙述错误的是(D)

A.橘红带黑斑品系的后代中出现性状分离,说明该品系为杂合子

B.突变形成的橘红带黑斑基因具有纯合致死效应

C.自然繁育条件下,橘红带黑斑性状容易被淘汰

D.通过多次回交,可获得性状不再分离的橘红带黑斑品系

6.(2022江苏,23,12分)大蜡螟是一种重要的实验用昆虫,为了研究大蜡螟幼虫体色遗传规律,科研人员用深黄、灰黑、白黄3种体色的品系进行了系列实验,正交实验数据如表(反交实验结果与正交一致)。请回答下列问题。

表1 深黄色与灰黑色品系杂交实验结果

杂交组合 子代体色

深黄 灰黑

深黄(P)♀×灰黑(P)♂ 2 113 0

深黄(F1)♀×深黄(F1)♂ 1 526 498

深黄(F1)♂×深黄(P)♀ 2 314 0

深黄(F1)♀×灰黑(P)♂ 1 056 1 128

表2 深黄色与白黄色品系杂交实验结果

杂交组合 子代体色

深黄 黄 白黄

深黄(P)♀×白黄(P)♂ 0 2 357 0

黄(F1)♀×黄(F1)♂ 514 1 104 568

黄(F1)♂×深黄(P)♀ 1 327 1 293 0

黄(F1)♀×白黄(P)♂ 0 917 864

表3 灰黑色与白黄色品系杂交实验结果

杂交组合 子代体色

灰黑 黄 白黄

灰黑(P)♀×白黄(P)♂ 0 1 237 0

黄(F1)♀×黄(F1)♂ 754 1 467 812

黄(F1)♂×灰黑(P)♀ 1 428 1 342 0

黄(F1)♀×白黄(P)♂ 0 1 124 1 217

(1)由表1可推断大蜡螟幼虫的深黄体色遗传属于 常 染色体上 显 性遗传。

(2)深黄、灰黑、白黄基因分别用Y、G、W表示,表1中深黄的亲本和F1个体的基因型分别是 YY、YG ,表2、表3中F1基因型分别是 YW、WG 。群体中,Y、G、W三个基因位于 一 对同源染色体。

(3)若从表2中选取黄色雌、雄个体各50只和表3中选取黄色雌、雄个体各50只,进行随机杂交,后代中黄色个体占比理论上为 1/2 。

(4)若表1、表2、表3中深黄和黄色个体随机杂交,后代会出现 4 种表现型和 6 种基因型。

(5)若表1中两亲本的另一对同源染色体上存在纯合致死基因S和D(两者不发生交换重组),基因排列方式为,推测F1互交产生的F2深黄与灰黑的比例为 3∶1 ;在同样的条件下,子代的数量理论上是表1中的 1/2 。

考点2 基因的自由组合定律

7.(2023新课标,5,6分)某研究小组从野生型高秆(显性)玉米中获得了2个矮秆突变体。为了研究这2个突变体的基因型,该小组让这2个矮秆突变体(亲本)杂交得F1,F1自交得F2,发现F2中表型及其比例是高秆∶矮秆∶极矮秆=9∶6∶1。若用A、B表示显性基因,则下列相关推测错误的是(D)

A.亲本的基因型为aaBB和AAbb,F1的基因型为AaBb

B.F2矮秆的基因型有aaBB、AAbb、aaBb、Aabb,共4种

C.基因型是AABB的个体为高秆,基因型是aabb的个体为极矮秆

D.F2矮秆中纯合子所占比例为1/2,F2高秆中纯合子所占比例为1/16

8.(2022全国甲,6,6分)某种自花传粉植物的等位基因A/a和B/b位于非同源染色体上。A/a控制花粉育性,含A的花粉可育;含a的花粉50%可育、50%不育。B/b控制花色,红花对白花为显性。若基因型为AaBb的亲本进行自交,则下列叙述错误的是(B)

A.子一代中红花植株数是白花植株数的3倍

B.子一代中基因型为aabb的个体所占比例是1/12

C.亲本产生的可育雄配子数是不育雄配子数的3倍

D.亲本产生的含B的可育雄配子数与含b的可育雄配子数相等

9.(2020浙江7月选考,23,2分)某植物的野生型(AABBcc)有成分R,通过诱变等技术获得3个无成分R的稳定遗传突变体(甲、乙和丙)。突变体之间相互杂交,F1均无成分R。然后选其中一组杂交的F1(AaBbCc)作为亲本,分别与3个突变体进行杂交,结果见表:

杂交编号 杂交组合 子代表现型(株数)

Ⅰ F1×甲 有(199),无(602)

Ⅱ F1×乙 有(101),无(699)

Ⅲ F1×丙 无(795)

注:“有”表示有成分R,“无”表示无成分R

用杂交Ⅰ子代中有成分R植株与杂交Ⅱ子代中有成分R植株杂交,理论上其后代中有成分R植株所占比例为 (A)

A.21/32 B.9/16

C.3/8 D.3/4

10.(2023河北,23,13分)某家禽等位基因M/m控制黑色素的合成(MM与Mm的效应相同),并与等位基因T/t共同控制喙色,与等位基因R/r共同控制羽色。研究者利用纯合品系P1(黑喙黑羽)、P2(黑喙白羽)和P3(黄喙白羽)进行相关杂交实验,并统计F1和F2的部分性状,结果见表。

实验 亲本 F1 F2

1 P1×P3 黑喙 9/16黑喙,3/16花喙(黑黄相间),4/16黄喙

2 P2×P3 灰羽 3/16黑羽,6/16灰羽,7/16白羽

回答下列问题:

(1)由实验1可判断该家禽喙色的遗传遵循 自由组合(或“孟德尔第二”) 定律,F2的花喙个体中纯合体占比为 1/3 。

(2)为探究M/m基因的分子作用机制,研究者对P1和P3的M/m基因位点进行PCR扩增后电泳检测,并对其调控的下游基因表达量进行测定,结果见图1和图2。由此推测M基因发生了碱基的 增添 而突变为m,导致其调控的下游基因表达量 下降 ,最终使黑色素无法合成。

(3)实验2中F1灰羽个体的基因型为 MmRr(或“MmRrTt”) ,F2中白羽个体的基因型有

5 种。若F2的黑羽个体间随机交配,所得后代中白羽个体占比为 1/9 ,黄喙黑羽个体占比为 0 。

(4)利用现有的实验材料设计调查方案,判断基因T/t和R/r在染色体上的位置关系(不考虑染色体交换)。

调查方案: 对实验2中F2个体的喙色和羽色进行调查统计 。

结果分析:若 F2中黑喙灰羽∶花喙黑羽∶黑喙白羽∶黄喙白羽=6∶3∶3∶4 (写出表型和比例),则T/t和R/r位于同一对染色体上;否则,T/t和R/r位于两对染色体上。

11.(2023浙江1月选考,25,14分)某昆虫的性别决定方式为XY型,野生型个体的翅形和眼色分别为直翅和红眼,由位于两对同源染色体上两对等位基因控制。研究人员通过诱变育种获得了紫红眼突变体和卷翅突变体昆虫。为研究该昆虫翅形和眼色的遗传方式,研究人员利用紫红眼突变体、卷翅突变体和野生型昆虫进行了杂交实验,结果见表。

杂交组合 P F1 F2

甲 紫红眼突变体﹑紫红眼突变体 直翅紫红眼 直翅紫红眼

乙 紫红眼突变体、野生型 直翅红眼 直翅红眼∶直翅紫红眼=3∶1

丙 卷翅突变体、卷翅突变体 卷翅红眼∶直翅红眼=2∶1 卷翅红眼∶直翅红眼=1∶1

丁 卷翅突变体、野生型 卷翅红眼∶直翅红眼=1∶1 卷翅红眼∶直翅红眼=2∶3

注:表中F1为1对亲本的杂交后代,F2为F1全部个体随机交配的后代;假定每只昆虫的生殖力相同。

回答下列问题:

(1)红眼基因突变为紫红眼基因属于 隐性 (填“显性”或“隐性”)突变。若要研究紫红眼基因位于常染色体还是X染色体上,还需要对杂交组合 乙 的各代昆虫进行 性别 鉴定。鉴定后,若该杂交组合的F2表型及其比例为 直翅红眼雌性∶直翅紫红眼雌性∶直翅红眼雄性∶直翅紫红眼雄性=3∶1∶3∶1 ,则可判定紫红眼基因位于常染色体上。

(2)根据杂交组合丙的F1表型比例分析,卷翅基因除了控制翅形性状外,还具有纯合 致死 效应。

(3)若让杂交组合丙的F1和杂交组合丁的F1全部个体混合,让其自由交配,理论上其子代(F2)表型及其比例为 卷翅红眼∶直翅红眼=4∶5 。

(4)又从野生型(灰体红眼)中诱变育种获得隐性纯合的黑体突变体,已知灰体对黑体完全显性,灰体(黑体)和红眼(紫红眼)分别由常染色体的一对等位基因控制。欲探究灰体(黑体)基因和红眼(紫红眼)基因的遗传是否遵循自由组合定律。现有3种纯合品系昆虫:黑体突变体﹑紫红眼突变体和野生型。请完善实验思路,预测实验结果并分析讨论。(说明:该昆虫雄性个体的同源染色体不会发生交换;每只昆虫的生殖力相同,且子代的存活率相同;实验的具体操作不作要求)

①实验思路:

第一步:选择 黑体突变体和紫红眼突变体 进行杂交获得F1, F1随机交配得F2 。

第二步:观察记录表型及个数,并做统计分析。

②预测实验结果并分析讨论:

Ⅰ:若统计后的表型及其比例为 灰体红眼∶灰体紫红眼∶黑体红眼∶黑体紫红眼=9∶3∶3∶1 ,则灰体(黑体)基因和红眼(紫红眼)基因的遗传遵循自由组合定律。

Ⅱ:若统计后的表型及其比例为 灰体红眼∶灰体紫红眼∶黑体红眼=2∶1∶1 ,则灰体(黑体)基因和红眼(紫红眼)基因的遗传不遵循自由组合定律。

12.(2021河北,20,15分)我国科学家利用栽培稻(H)与野生稻(D)为亲本,通过杂交育种方法并辅以分子检测技术,选育出了L12和L7两个水稻新品系。L12的12号染色体上带有D的染色体片段(含有耐缺氮基因TD),L7的7号染色体上带有D的染色体片段(含有基因SD),两个品系的其他染色体均来自H(图1)。H的12号和7号染色体相应片段上分别含有基因TH和SH。现将两个品系分别与H杂交,利用分子检测技术对实验一亲本及部分F2的TD/TH基因进行检测,对实验二亲本及部分F2的SD/SH基因进行检测,检测结果以带型表示(图2)。

空白区域代表来自H的染色体片段

阴影区域代表来自D的染色体片段

图1

图2 图3

回答下列问题:

(1)为建立水稻基因组数据库,科学家完成了水稻 12 条染色体的DNA测序。

(2)实验一F2中基因型TDTD对应的是带型 Ⅲ 。理论上,F2中产生带型Ⅰ、Ⅱ和Ⅲ的个体数量比为 1∶2∶1 。

(3)实验二F2中产生带型α、β和γ的个体数量分别为12、120和108,表明F2群体的基因型比例偏离 (基因的)分离 定律。进一步研究发现,F1的雌配子均正常,但部分花粉无活性。已知只有一种基因型的花粉异常,推测无活性的花粉带有 SD (填“SD”或“SH”)基因。

(4)以L7和L12为材料,选育同时带有来自D的7号和12号染色体片段的纯合品系X(图3)。主要实验步骤包括:① 选取L7和L12杂交得F1,F1自交得F2 ;②对最终获得的所有植株进行分子检测,同时具有带型 Ⅲ和α 的植株即为目的植株。

(5)利用X和H杂交得到F1,若F1产生的无活性花粉所占比例与实验二结果相同,雌配子均有活性,则F2中与X基因型相同的个体所占比例为 1/80 。

13.(2021山东,22,16分)番茄是雌雄同花植物,可自花受粉也可异花受粉。M、m基因位于2号染色体上,基因型为mm的植株只产生可育雌配子,表现为小花、雄性不育。基因型为MM、Mm的植株表现为大花、可育。R、r基因位于5号染色体上,基因型为RR、Rr、rr的植株表现型分别为:正常成熟红果、晚熟红果、晚熟黄果。细菌中的H基因控制某种酶的合成,导入H基因的转基因番茄植株中,H基因只在雄配子中表达,喷施萘乙酰胺(NAM)后含H基因的雄配子死亡。不考虑基因突变和交叉互换。

(1)基因型为Mm的植株连续自交两代,F2中雄性不育植株所占比例为 1/6 。 雄性不育植株与野生型植株杂交所得可育晚熟红果杂交种的基因型为 MmRr ,以该杂交种为亲本连续种植,若每代均随机受粉,则F2中可育晚熟红果植株所占比例为 5/12 。

(2)已知H基因在每条染色体上最多插入1个且不影响其他基因。将H基因导入基因型为Mm的细胞并获得转基因植株甲和乙,植株甲和乙分别与雄性不育植株杂交,在形成配子时喷施NAM,F1均表现为雄性不育。若植株甲和乙的体细胞中含1个或多个H基因,则以上所得F1的体细胞中含有 0 个H基因。若植株甲的体细胞中仅含1个H基因,则H基因插入了 M基因 所在的染色体上。若植株乙的体细胞中含n个H基因,则H基因在染色体上的分布必须满足的条件是 必须有1个H基因位于M所在染色体上,且2条同源染色体上不能同时存在H基因 。

植株乙与雄性不育植株杂交,若不喷施NAM,则子一代中不含H基因的雄性不育植株所占比例为 1/2n 。

(3)若植株甲的细胞中仅含1个H基因,在不喷施NAM的情况下,利用植株甲及非转基因植株通过一次杂交即可选育出与植株甲基因型相同的植株。请写出选育方案 以雄性不育植株为母本、植株甲为父本进行杂交,子代中大花植株即所需植株(或:利用雄性不育植株与植株甲杂交,子代中大花植株即所需植株) 。

考点3 连锁与交换

14.(2023湖北,14,2分)人的某条染色体上A、B、C三个基因紧密排列,不发生互换。这三个基因各有上百个等位基因(例如:A1~An均为A的等位基因)。父母及孩子的基因组成如表。下列叙述正确的是(B)

父亲 母亲 儿子 女儿

基因 组成 A23A25B7 B35C2C4 A3A24B8 B44C5C9 A24A25B7 B8C4C5 A3A23B35 B44C2C9

A.基因A、B、C的遗传方式是伴X染色体遗传

B.母亲的其中一条染色体上基因组成是A3B44C9

C.基因A与基因B的遗传符合基因的自由组合定律

D.若此夫妻第3个孩子的A基因组成为A23A24,则其C基因组成为C4C5

15.(2023山东,23,16分)单个精子的DNA提取技术可解决人类遗传学研究中因家系规模小而难以收集足够数据的问题。为研究4对等位基因在染色体上的相对位置关系,以某志愿者的若干精子为材料,用以上4对等位基因的引物,以单个精子的DNA为模板进行PCR后,检测产物中的相关基因,检测结果如表所示。已知表中该志愿者12个精子的基因组成种类和比例与该志愿者理论上产生的配子的基因组成种类和比例相同;本研究中不存在致死现象,所有个体的染色体均正常,各种配子活力相同。

等位基因 A a B b D d E e

1 + + +

2 + + + +

3 + + +

4 + + + +

5 + + +

6 + + + +

7 + + +

8 + + + +

9 + + +

10 + + + +

11 + + +

12 + + + +

注:“+”表示有;空白表示无

(1)表中等位基因A、a和B、b的遗传 不遵循 (填“遵循”或“不遵循”)自由组合定律,依据是 只产生Ab和aB两种精子(或精子只有Ab和aB两种,且比例1∶1;或未检测到AB和ab精子或A与b基因连锁,a与B基因连锁或A与b基因在一条染色体上,a与B基因在一条染色体上) 。

据表分析, 能 (填“能”或“不能”)排除等位基因A、a位于X、Y染色体同源区段上。

(2)已知人类个体中,同源染色体的非姐妹染色单体之间互换而形成的重组型配子的比例小于非重组型配子的比例。某遗传病受等位基因B、b和D、d控制,且只要有1个显性基因就不患该病。该志愿者与某女性婚配,预期生一个正常孩子的概率为17/18,据此画出该女性的这2对等位基因在染色体上的相对位置关系图。(注:用“·”形式表示,其中横线表示染色体,圆点表示基因在染色体上的位置)。

答案

(3)本研究中,另有一个精子的检测结果是:基因A、a,B、b和D、d都能检测到。已知在该精子形成过程中,未发生非姐妹染色单体互换和染色体结构变异。从配子形成过程分析,导致该精子中同时含有上述6个基因的原因是 这些基因所在的同源染色体在减数分裂Ⅰ期间未分离 。

(4)据表推断,该志愿者的基因e位于 X或Y(或性) 染色体上。现有男、女志愿者的精子和卵细胞各一个可供选用,请用本研究的实验方法及基因E和e的引物,设计实验探究你的推断。

①应选用的配子为: 卵细胞 ;②实验过程:略;③预期结果及结论: 若在卵细胞中未检测到E或e基因,则证明该基因位于Y染色体上;若在卵细胞中检测到E或e基因,则证明该基因位于X染色体上 。

三年模拟

综合基础练

选择题(每小题只有一个选项符合题意)

1.(2024西城二模,14)下列关于探究实践活动叙述错误的是(A)

A.性状分离比模拟实验中同一小桶中的两种彩球数量可以不等

B.模拟生物体维持pH稳定的实验中自来水和缓冲液作为对照

C.探究光强对光合作用的影响时利用光源与植物的距离来调节光强

D.设计制作生态缸观察其稳定性的实验过程中需要保证适宜的光照

2.(2024西城二模,15)下列关于生物学实验中科学方法和技术的应用,叙述错误的是(D)

A.孟德尔在研究遗传规律时运用了假说-演绎法

B.“细胞学说”的建立基于科学观察和归纳概括的方法

C.探索光合作用的原理时科学家运用了同位素示踪的方法

D.格里菲思的肺炎链球菌体内转化实验使用了物质分离鉴定技术

3.(2024西城二模,5)斑点牛分为褐色和红色,相关基因位于常染色体上。育种人员将纯种红色斑点母牛与纯种褐色斑点公牛杂交,实验结果如下表。相关叙述错误的是(B)

子代 表现型 比例

F1 褐色公牛∶红色母牛 1∶1

F2 褐色公牛∶红色公牛∶ 褐色母牛∶红色母牛 3∶1∶1∶3

A.斑点牛体色的表现型与性别有关

B.该性状受2对独立遗传基因控制

C.F1公牛、母牛的相关基因型相同

D.反交实验结果应与上述结果相同

4.(2024丰台一模,4)纯种黑檀体长翅果蝇和纯种灰体残翅果蝇正、反交得到F1均为灰体长翅,F2中灰体长翅、灰体残翅、黑檀体长翅与黑檀体残翅的比例接近9∶3∶3∶1。下列有关叙述不正确的是(A)

A.亲本黑檀体长翅果蝇产生两种配子,符合基因的分离定律

B.黑檀体残翅的出现是由于F1雌雄果蝇均发生了基因重组

C.F1灰体长翅果蝇的测交后代中,重组类型占50%

D.果蝇F1和F2群体中残翅基因的频率未发生改变

5.(2024西城期末,4)粉花、深色茎与白花、浅色茎的矮牵牛杂交,得到F1自交,F2统计结果如表。相关分析正确的是(C)

F2表型 所占比例

粉花、深色茎 3/16

粉花、浅色茎 1/16

蓝花、深色茎 6/16

蓝花、浅色茎 2/16

白花、深色茎 3/16

白花、浅色茎 1/16

A.花色由2对等位基因控制

B.茎色遗传遵循自由组合定律

C.F1的表型为蓝花、深色茎

D.F2粉花植株自交后代浅色茎占1/4

6.(2023海淀一模,4)辣椒果实有多对相对性状,其中包括着生方向(下垂、直立)和颜色(绿色、紫色、中间色)。为探究上述两种性状的遗传,研究者选取两种辣椒进行杂交,F1自交,结果如下表。

果实性状 亲本组合 F2表型及比例

着生方向 下垂×直立 下垂∶直立=3∶1

颜色 绿色×紫色 绿色∶中间色∶紫色=9∶3∶4

下列叙述正确的是(B)

A.上述两种性状中下垂和中间色为显性性状

B.果实着生方向的遗传遵循基因的分离定律

C.F2果实中间色的个体中纯合子约占2/3

D.F2果实直立且为绿色的个体约占1/4

综合拔高练1

一、选择题(每小题只有一个选项符合题意)

1.(2024东城一模,4)新型抗虫棉T与传统抗虫棉R19、sGK均将抗虫基因整合在染色体上,但具有不同的抗虫机制。对三者进行遗传分析,杂交组合及结果如表所示。以下说法错误的是(D)

杂交组合 F1 F2

①T×R19 全部为抗虫株 全部为抗虫株

②T×sGK 全部为抗虫株 抗虫株∶感虫株= 15∶1

A.T与R19的抗虫基因可能位于一对同源染色体上

B.T与sGK的抗虫基因插入位点在非同源染色体上

C.杂交组合②的F2抗虫株中抗虫基因数量不一定相同

D.R19与sGK杂交得到的F2中性状分离比为3∶1

2.(2024朝阳二模,4)某牵牛花表型为高茎红花,其自交F1表型及比例为高茎红花∶高茎白花∶矮茎红花∶矮茎白花=7∶3∶1∶1。高茎和矮茎分别由基因A、a控制,红花和白花分别由基因B、b控制,两对基因位于两对染色体上。下列叙述错误的是(B)

A.两对基因的遗传遵循基因自由组合定律

B.亲本产生基因型为aB的雌雄配子均不育

C.F1高茎红花中基因型为AaBb的植株占3/7

D.F1中高茎红花与矮茎白花测交后代可能无矮茎红花

二、非选择题

3.(2024朝阳二模,21)栽培水稻(二倍体)主要有亚洲栽培稻和非洲栽培稻两种类型,二者育性均正常,杂交可以产生具有杂种优势的后代,但远缘杂交带来的杂种不育现象,严重限制了杂种优势的利用。研究人员对杂种不育的相关基因进行了研究。

(1)亚洲栽培稻与非洲栽培稻进行杂交,得F1,F1自交得F2,观察每一代植株的花粉育性。亲本花粉育性正常,F1花粉一半不育,F2植株花粉可育与一半不育之比为1∶1。

请写出F1产生的雌配子种类数及比例 两种、1∶1 。

(2)研究发现非洲栽培稻与花粉育性相关的基因G。

①将非洲栽培稻的一个G基因敲除(基因型记为Gg)并自交,后代中GG、Gg、gg的个体数之比为107∶123∶16。

以上结果可知,Gg个体产生的不含 G 基因的花粉育性极低(不育)。

②Gg作母本与亚洲栽培稻杂交,F1的基因型有 两 种。

③观察发现gg个体花粉全可育。综合以上信息可知在花粉半不育性状产生中,G基因的作用是 杀死不含G基因的雄配子(保护含G基因的花粉) 。

(3)Gg细胞中转入一个G基因,整合至染色体上,获得的转基因个体花粉育性有大幅度提高,则G基因被转入的位置及花粉可育的占比是:位置一及占比 被转入到原G基因的非同源染色体上,3/4 ;位置二及占比 被转入g基因所在染色体上,1(或比例介于0.75~1) 。

4.(2024海淀一模,21)野生型棉花种子有短绒毛,经济价值较高的栽培棉花品种甲的种子有长绒毛。突变体棉花乙种子无绒毛,可简化制种过程。为研究棉花种子绒毛性状的遗传机制,研究者进行了系列实验。

(1)研究者用上述棉花品种进行下表所示杂交实验,杂交结果如下表。

组别 杂交组合 F1表型 F2表型及分离比

Ⅰ 甲×野生型 全为短绒毛 短绒毛︰长绒毛=3∶1

Ⅱ 乙×野生型 全为无绒毛 无绒毛︰短绒毛=3∶1

Ⅲ 甲×乙 全为无绒毛 无绒毛∶长绒毛=3∶1

①棉花种子绒毛的长、短为一对相对性状,控制此性状的基因(A/a)位于8号染色体。据杂交组合Ⅰ判断,长绒毛性状受一对等位基因中的 隐 性基因控制。

②据杂交组合Ⅱ、Ⅲ,推测决定种子无绒毛性状的基因与A/a基因之间可能的位置关系: 均位于8号染色体,与A/a位于相同位置;决定无绒毛性状的基因与A位于8号染色体的同一条染色体的不同位置且不发生交换 。

(2)检测发现,乙中位于8号染色体的A基因上游DNA序列与野生型存在显著差异。研究者设计特异性引物并分别对两种棉花DNA进行PCR扩增,检测结果如图1。推测种子无绒毛是A基因上游插入了一个约6.8 kb的片段导致的,证据是 棉花乙的PCR产物大小约8.0 kb,野生型的PCR产物大小约1.2 kb 。

(3)研究者推测插入片段仅通过促进与其在同一条染色体上的基因表达来调控绒毛性状。请从①~⑥选择合适的植物材料与操作,为验证上述推测提供两个实验证据,写出相应组合,并描述转基因实验组和非转基因对照组的实验结果。

①野生型植株 ②棉花乙植株 ③完全敲除8号染色体的插入片段 ④敲除8号染色体的A基因(不包括插入片段) ⑤将插入片段导入非8号染色体 ⑥将A基因(不包括插入片段)导入非8号染色体

①⑤,实验组种子有短绒毛,①种子有短绒毛;②③⑤,实验组种子有短绒毛,②种子无绒毛;②④⑥,实验组种子有短绒毛,②种子无绒毛。(写出其中两种即可)

(4)长链脂肪酸合成基因D促进绒毛伸长。为研究A基因和D基因调控棉花绒毛长度的机制,实验处理及结果如图2。

综合上述信息,任选野生型、甲植株和乙植株中的一种,阐释棉花种子绒毛性状的调控机制。

野生型:D基因促进绒毛伸长,A基因抑制D基因,绒毛生长受抑制,短绒毛。甲植株:D基因促进绒毛伸长,a基因解除对D基因的抑制,绒毛生长不受抑制,长绒毛。乙植株:D基因促进绒毛伸长,插入片段促进A基因表达,进一步增强A基因抑制D基因,绒毛生长完全受抑制,无绒毛。(写出其中之一即可)

综合拔高练2

一、选择题(每小题只有一个选项符合题意)

1.(2023西城二模,5)控制果蝇体色和翅型的基因均位于常染色体上,杂交实验结果如图。下列分析错误的是(D)

A.长翅对短翅为显性

B.体色和翅型的遗传均遵循基因分离定律

C.F1灰身长翅果蝇产生了17%的重组配子

D.F1灰身长翅自交后代性状分离比为9∶3∶3∶1

2.(2024海淀二模,5)研究人员用基因型为AABB与aabb的植株杂交产生F1。对F1的花粉粒进行荧光标记,用红色荧光标记A基因,绿色荧光标记B基因。对F1中有荧光的花粉粒统计其颜色及数目,结果如下表。

荧光颜色 黄色 绿色 红色

花粉粒数目 8 000 499 501

注:红色荧光与绿色荧光叠加显示为黄色荧光。

下列分析不正确的是(D)

A.亲本的A与B基因在同一条染色体上

B.A/a基因的遗传遵循分离定律

C.F1的花粉粒中有一部分无荧光

D.基因重组型花粉粒的占比约为1/9

二、非选择题

3.(2024海淀二模,20)雄性不育植株可简化育种流程,是杂交育种的重要材料。研究发现利用油菜纯合的雄性不育植株甲作母本与野生型杂交,后代均可育,但总会出现部分白化幼苗长到成体死亡。为研究相关机制,提高育种效率,科研人员进行了相关实验。

(1)植株甲中存在雄性不育基因A',导致雄蕊不能发育。实验发现甲与油菜品系丙杂交,后代均可育,且不出现白化现象。科研人员将甲与野生型杂交所得存活的F1与甲、丙杂交得到的F1杂交,发现子代中雄性可育幼苗占比为 7/8 ,进而推测丙产生了新的显性突变基因(记作B),使雄性不育基因A'导致的不育性状得以恢复,且两基因位于非同源染色体上。

(2)为研究A'、B基因与白化性状的关系,科研人员进行如下实验。

①从油菜中分离A'、B基因,将A'基因导入拟南芥(拟南芥不含与A'、B同源的基因),筛选得到至少插入一个外源基因的转基因植株TA群体。将B基因转入拟南芥,经筛选获得纯合子TB。设计杂交实验,检测存活F1的基因组成,杂交组合及结果如下表。

组 号 杂交组合 存活的F1

成体 总数 含A' 成体数 不含A' 成体数

一 ♀TA群体×♂野生型 630 95 535

二 ♀TA群体×♂TB 607 415 192

据实验结果推测,A'基因引起部分子代死亡,B基因可抑制A'基因的作用,依据是 第一组F1含A'的成体数远小于不含A'的成体数,第二组F1中含A'基因成体的比例高于第一组 。二组F1中含有A'的植株比例超过1/2的原因 TA群体中存在插入多个A'基因的个体,产生含有A'的配子比例大于1/2 。

②植物中核蛋白N与叶绿体发育有关。新的研究发现,基因A'的表达产物可与核蛋白N形成复合体。科研人员推测,基因B通过抑制A'基因的表达而解除A'对N的影响。为证明该推测,请完成下列实验设计。

实验材料 操作 观察指标

野生型拟南芥 导入A'基因 叶绿体发育情况

Ⅰ

Ⅱ Ⅲ

Ⅳ

a.导入A'基因

b.导入B基因

c.导入A'、B基因

d.野生型拟南芥

e.N缺失突变拟南芥

Ⅰ~Ⅳ应依次填写 c、e、a、c (填写选项前字母)

(3)现有两个具有某优良性状的品系1和2,科研人员利用甲和丙进行杂交实验,获得兼具品系1、2优良性状的杂种株,同时避免后代白化。请完善下列育种流程。

步骤一: 品系1(♂)×甲(♀)→所得F1自交,选择F2中雄性不育个体作母本×品系1→…→获得含有A'且具有品系1优良性状的雄性不育植株 。

步骤二:品系2×丙→所得子代经PCR鉴定,选择有B基因的F1×品系2→…→获得B基因纯合兼具品系2遗传背景的植株。

步骤三: 将步骤一所得植株作母本和步骤二所得植株作父本杂交获得子代 。

4.(2024朝阳一模,19)西瓜植株的花有三种类型,雌花(没有雄蕊)、雄花(没有雌蕊)和完全花(同时具备雌蕊和雄蕊)。同一植株上可以有不同类型的花。科研人员尝试找出与西瓜性别决定有关的基因。

(1)选取不同性别类型的西瓜品系进行杂交,杂交实验示意图如图1。

图1

①据图1可知,亲本中 品系X 的性状为显性性状,性别类型的遗传 是 (填“是”或“否”)遵循自由组合规律。

②将F1与品系S杂交,所得子代对应(1)中F2的三种表型的比例为 1∶1∶2(顺序必须正确) 。

③为找出“ ”代表的未知基因,参照其他同科植物与性别决定有关的A(a)基因序列,检测品系S、X及其杂交子代的同源基因的组成,如图2。

比较所检测的每一个个体的 基因型 和 表型(性别类型)(顺序可以颠倒) ,若二者相关性与预期一致,可初步确定A(a)基因参与西瓜的性别决定。

(2)选取植株上全开雌花的品系M(与此性状有关的基因组成中有AATT)为母本,品系X为父本进行杂交,F1表型与X相同。F1自交得F2,F2的表型与亲本相同且比例为3∶1。在品系M、品系X中各选取10个植株,两个品系的2号染色体上具有与表型同时出现的特异DNA序列。检测F2中110个植株中上述特异DNA序列出现情况,发现与其中7个植株表型不符,原因是在F1减数分裂时发生了 2号染色体的特异DNA序列与决定表型基因之间的重组 。进一步在2号染色体上找到了与性别有关的G基因。

(3)品系X具有诸多优良性状,请写出利用品系M、X杂交的方法培育出全开雌花同时兼具品系X诸多优良性状的品系Y的操作流程。(请用杂交实验图示作答)

答案

5.(2024西城一模,21)茄子的果皮和花因富含花青素而呈现紫色。花青素能清除人体内的自由基、增强免疫力等。为揭示茄子花青素合成的分子机制,科研人员开展了相关研究。

(1)研究者用甲、乙两白花白果纯合突变体进行杂交,结果如图1。己知甲为单基因突变体(A突变为a)。

①据图1可知,茄子花色由 2 对基因控制。而F2紫果∶白果为27∶37,可得出果皮颜色由3对独立遗传的基因控制,理由是 3对基因杂合的F1可以产生8种不同类型的雌雄配子,雌雄配子自由结合可以产生27∶37(总数为64)后代分离比(紫果的比例为27/64,是3/4的3次方,符合三对相对性状的显性性状自由组合的比例)(合理即可) 。

②两亲本的基因型为 aaDDMM、AAddmm (另外两对基因为D/d、M/m)。

(2)研究者推测,M基因的调控具有组织特异性,其突变会抑制果皮花青素合成,却不抑制花中花青素合成。可选用亲本乙与表型为紫花白果的纯合体杂交进行验证,若F2表型及比例为 紫花白果∶白花白果=3∶1 ,则支持上述推测。

(3)光是诱导茄子花青素合成的信号之一,进一步研究上述基因与光信号间诱导成色的机制。克隆茄子蓝光受体基因CRY1和光信号调控因子基因COP1。将CRY1与黄色荧光蛋白基因(YFP)的C端融合(CRY1-cYFP),COP1与YFP的N端融合(COP1-nYFP)分别构建质粒,并转入烟草叶片表皮细胞中瞬时表达,检测荧光,结果如图2。

结果说明CRY1能与COP1发生依赖蓝光的相互作用,本实验除nYFP+cYFP外,还应设置的对照组为 COP1-nYFP+cYFP和nYFP+CRY1-cYFP 。研究者还证实了COP1与M基因表达产物M蛋白也存在互作,并使M蛋白降解。

(4)进一步研究表明,前体物质(无色)在D酶催化下转变为无色花青素,无色花青素在A酶催化下生成花青素(紫色)。M蛋白能促进D基因的表达。综合上述研究,请完善野生型茄子果皮成色的过程(选择其一)。

光照(或黑暗) (光照/黑暗)→COP1与 CRYl(或M蛋白) 结合→M蛋白 积累/含量升高/不降解(或降解) →D基因 表达(或不表达) (表达/不表达)→ 能(或不能) (能/不能)合成花青素→ 紫(或白) 果。

(

第

24

页 共

24

页

)

同课章节目录