高考生物真题演练&模拟精选:专题13 神经调节(含答案)

文档属性

| 名称 | 高考生物真题演练&模拟精选:专题13 神经调节(含答案) |  | |

| 格式 | docx | ||

| 文件大小 | 1.2MB | ||

| 资源类型 | 试卷 | ||

| 版本资源 | 通用版 | ||

| 科目 | 生物学 | ||

| 更新时间 | 2024-09-25 09:32:51 | ||

图片预览

文档简介

专题13 神经调节

五年高考

1.(2023北京,7,2分)人通过学习获得各种条件反射,这有效提高了对复杂环境变化的适应能力。下列属于条件反射的是(B)

A.食物进入口腔引起胃液分泌

B.司机看见红色交通信号灯踩刹车

C.打篮球时运动员大汗淋漓

D.新生儿吸吮放入口中的奶嘴

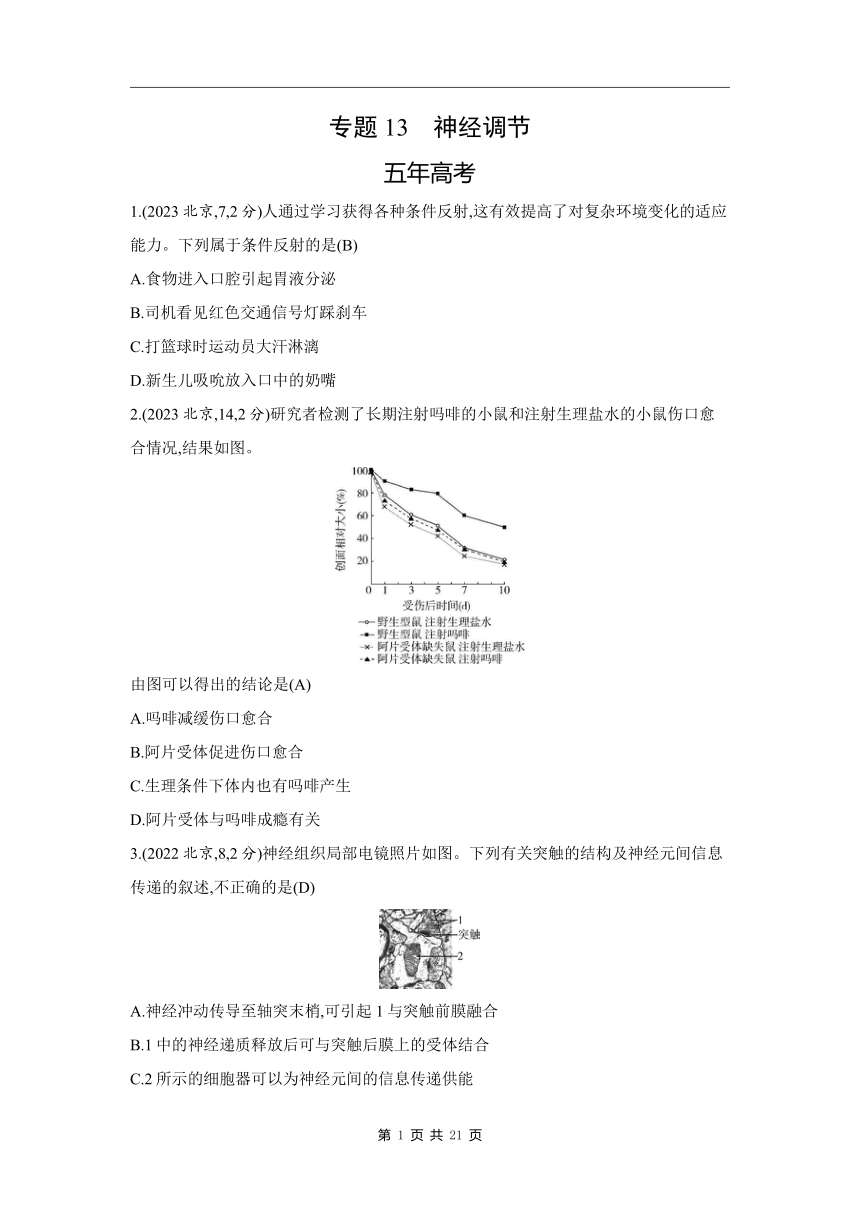

2.(2023北京,14,2分)研究者检测了长期注射吗啡的小鼠和注射生理盐水的小鼠伤口愈合情况,结果如图。

由图可以得出的结论是(A)

A.吗啡减缓伤口愈合

B.阿片受体促进伤口愈合

C.生理条件下体内也有吗啡产生

D.阿片受体与吗啡成瘾有关

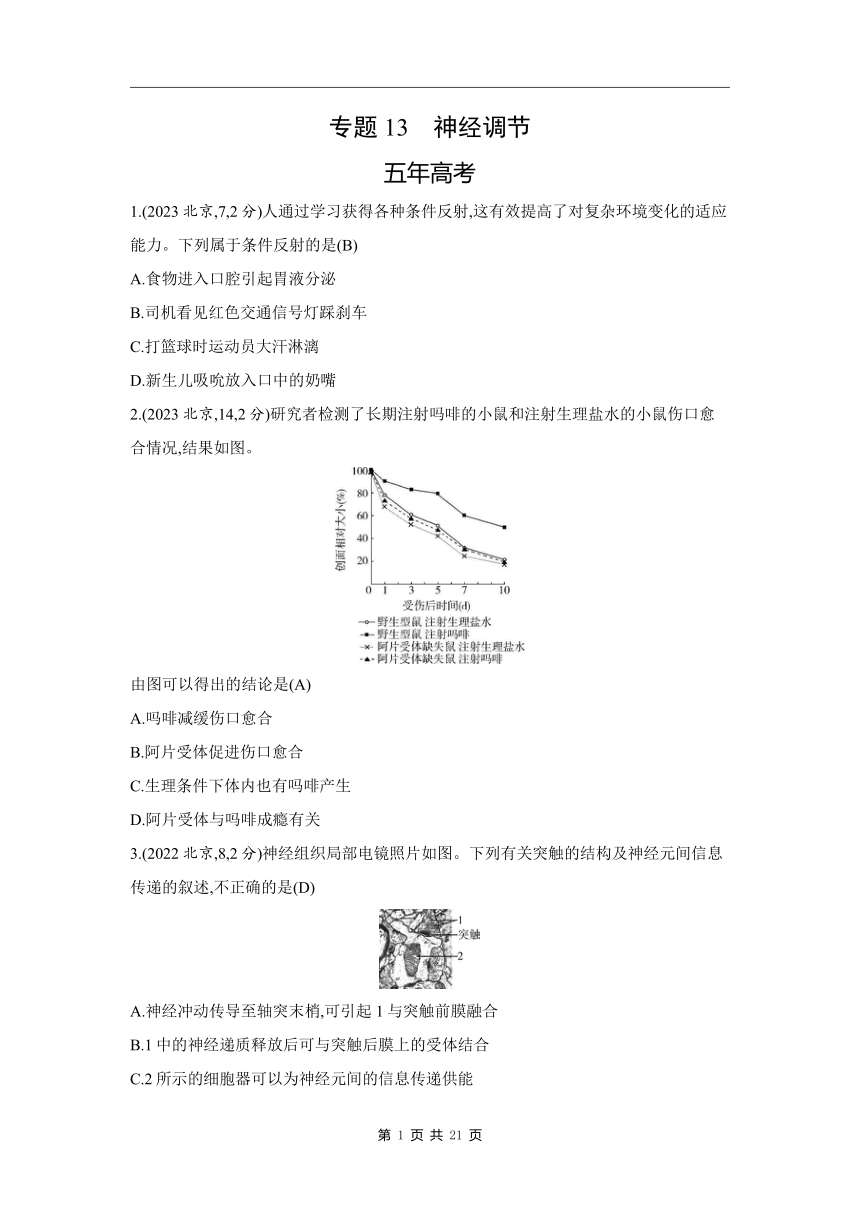

3.(2022北京,8,2分)神经组织局部电镜照片如图。下列有关突触的结构及神经元间信息传递的叙述,不正确的是(D)

A.神经冲动传导至轴突末梢,可引起1与突触前膜融合

B.1中的神经递质释放后可与突触后膜上的受体结合

C.2所示的细胞器可以为神经元间的信息传递供能

D.2所在的神经元只接受1所在的神经元传来的信息

4.(2020北京,8,2分)食欲肽是下丘脑中某些神经元释放的神经递质,它作用于觉醒中枢的神经元,使人保持清醒状态。临床使用的药物M与食欲肽竞争突触后膜上的受体,但不发挥食欲肽的作用。下列判断不合理的是(B)

A.食欲肽以胞吐的形式由突触前膜释放

B.食欲肽通过进入突触后神经元发挥作用

C.食欲肽分泌不足机体可能出现嗜睡症状

D.药物M可能有助于促进睡眠

5.(2019北京理综,2,6分)为探究运动对海马脑区发育和学习记忆能力的影响,研究者将实验动物分为运动组和对照组,运动组每天进行适量的有氧运动(跑步/游泳)。数周后,研究人员发现运动组海马脑区发育水平比对照组提高了1.5倍,靠学习记忆找到特定目标的时间缩短了约40%。根据该研究结果可得出(B)

A.有氧运动不利于海马脑区的发育

B.规律且适量的运动促进学习记忆

C.有氧运动会减少神经元间的联系

D.不运动利于海马脑区神经元兴奋

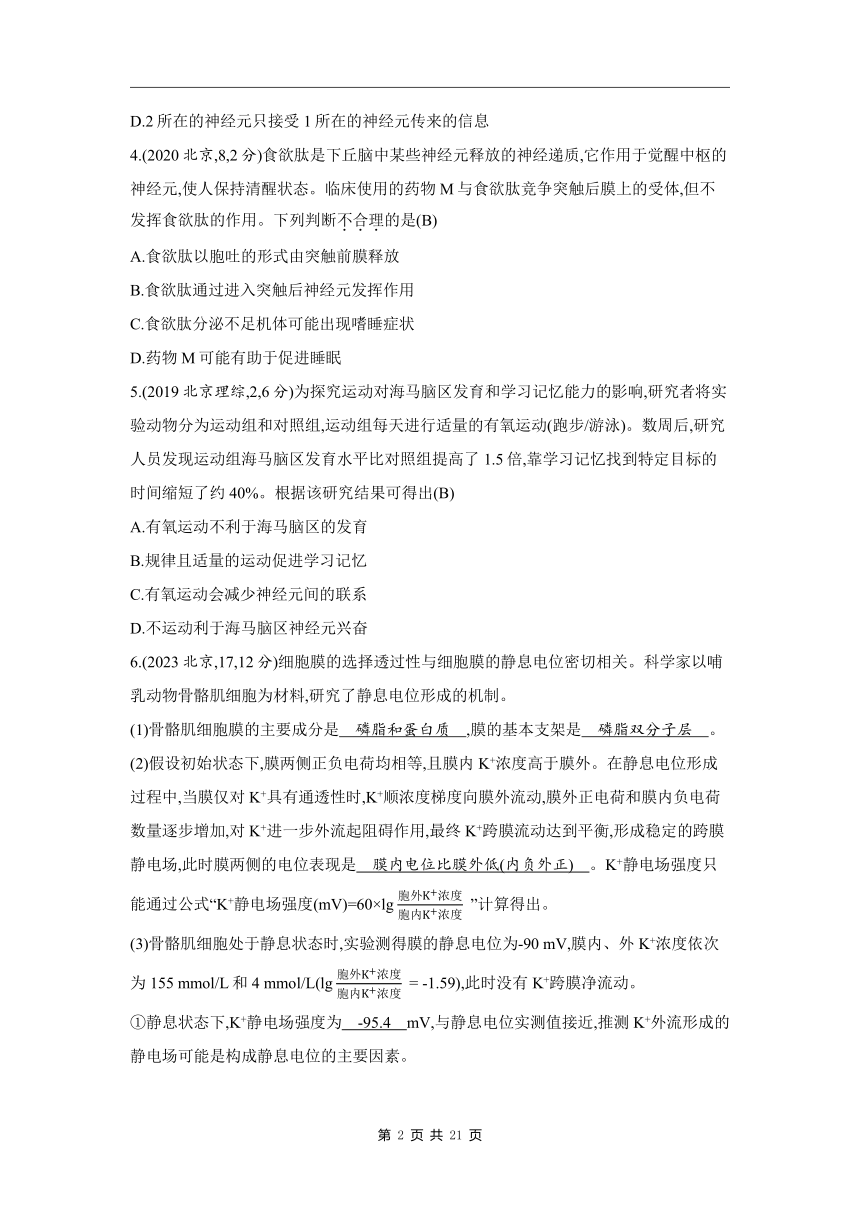

6.(2023北京,17,12分)细胞膜的选择透过性与细胞膜的静息电位密切相关。科学家以哺乳动物骨骼肌细胞为材料,研究了静息电位形成的机制。

(1)骨骼肌细胞膜的主要成分是 磷脂和蛋白质 ,膜的基本支架是 磷脂双分子层 。

(2)假设初始状态下,膜两侧正负电荷均相等,且膜内K+浓度高于膜外。在静息电位形成过程中,当膜仅对K+具有通透性时,K+顺浓度梯度向膜外流动,膜外正电荷和膜内负电荷数量逐步增加,对K+进一步外流起阻碍作用,最终K+跨膜流动达到平衡,形成稳定的跨膜静电场,此时膜两侧的电位表现是 膜内电位比膜外低(内负外正) 。K+静电场强度只能通过公式“K+静电场强度(mV)=60×lg ”计算得出。

(3)骨骼肌细胞处于静息状态时,实验测得膜的静息电位为-90 mV,膜内、外K+浓度依次为155 mmol/L和4 mmol/L(lg = -1.59),此时没有K+跨膜净流动。

①静息状态下,K+静电场强度为 -95.4 mV,与静息电位实测值接近,推测K+外流形成的静电场可能是构成静息电位的主要因素。

②为证明①中的推测,研究者梯度增加细胞外K+浓度并测量静息电位。如果所测静息电位的值 均与相应状态下K+静电场强度理论值接近 ,则可验证此假设。

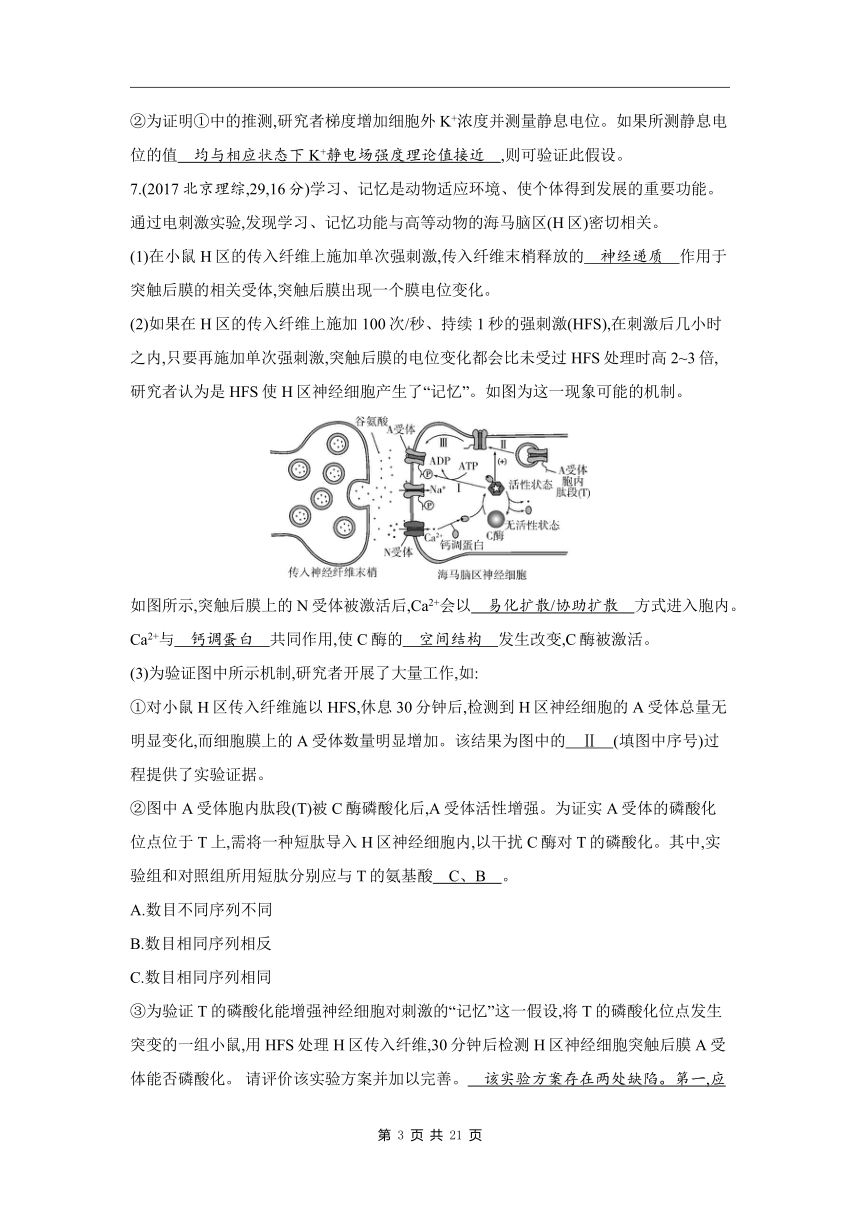

7.(2017北京理综,29,16分)学习、记忆是动物适应环境、使个体得到发展的重要功能。通过电刺激实验,发现学习、记忆功能与高等动物的海马脑区(H区)密切相关。

(1)在小鼠H区的传入纤维上施加单次强刺激,传入纤维末梢释放的 神经递质 作用于突触后膜的相关受体,突触后膜出现一个膜电位变化。

(2)如果在H区的传入纤维上施加100次/秒、持续1秒的强刺激(HFS),在刺激后几小时之内,只要再施加单次强刺激,突触后膜的电位变化都会比未受过HFS处理时高2~3倍,研究者认为是HFS使H区神经细胞产生了“记忆”。如图为这一现象可能的机制。

如图所示,突触后膜上的N受体被激活后,Ca2+会以 易化扩散/协助扩散 方式进入胞内。Ca2+与 钙调蛋白 共同作用,使C酶的 空间结构 发生改变,C酶被激活。

(3)为验证图中所示机制,研究者开展了大量工作,如:

①对小鼠H区传入纤维施以HFS,休息30分钟后,检测到H区神经细胞的A受体总量无明显变化,而细胞膜上的A受体数量明显增加。该结果为图中的 Ⅱ (填图中序号)过程提供了实验证据。

②图中A受体胞内肽段(T)被C酶磷酸化后,A受体活性增强。为证实A受体的磷酸化位点位于T上,需将一种短肽导入H区神经细胞内,以干扰C酶对T的磷酸化。其中,实验组和对照组所用短肽分别应与T的氨基酸 C、B 。

A.数目不同序列不同

B.数目相同序列相反

C.数目相同序列相同

③为验证T的磷酸化能增强神经细胞对刺激的“记忆”这一假设,将T的磷酸化位点发生突变的一组小鼠,用HFS处理H区传入纤维,30分钟后检测H区神经细胞突触后膜A受体能否磷酸化。 请评价该实验方案并加以完善。 该实验方案存在两处缺陷。第一,应补充一组对未突变小鼠同样处理的对照实验。第二,应补充施加HFS后检测和比较以上两组小鼠突触后膜电位变化的实验 。

(4)图中内容从 细胞和分子 水平揭示了学习、记忆的一种可能机制,为后续研究提供了理论基础。

全真全练

考点1 神经调节的结构基础和基本方式

1.(2023全国甲,3,6分)中枢神经系统对维持人体内环境的稳态具有重要作用。下列关于人体中枢神经系统的叙述,错误的是(D)

A.大脑皮层是调节机体活动的最高级中枢

B.中枢神经系统的脑和脊髓中含有大量的神经元

C.位于脊髓的低级中枢通常受脑中相应的高级中枢调控

D.人体脊髓完整而脑部受到损伤时,不能完成膝跳反射

2.(2023辽宁,15,2分)尾悬吊(后肢悬空)的大鼠常被用作骨骼肌萎缩研究的实验模型。将实验大鼠随机均分为3组:甲组不悬吊;乙组悬吊;丙组悬吊+电针插入骨骼肌刺激。4周后结果显示:与甲组相比,乙组大鼠后肢小腿骨骼肌出现重量降低、肌纤维横截面积减少等肌萎缩症状;丙组的肌萎缩症状比乙组有一定程度的减轻。据此分析,下列叙述错误的是(C)

A.尾悬吊使大鼠骨骼肌的肌蛋白降解速度大于合成速度

B.乙组大鼠后肢骨骼肌萎缩与神经-肌肉突触传递减弱有关

C.对丙组大鼠施加的电刺激信号经反射弧调控骨骼肌收缩

D.长期卧床病人通过适当的电刺激可能缓解骨骼肌萎缩

3.(2022浙江1月选考,11,2分)膝反射是一种简单反射,其反射弧为二元反射弧。下列叙述错误的是(D)

A.感受器将刺激转换成神经冲动并沿神经纤维单向传导

B.神经肌肉接点的神经冲动传递伴随信号形式的转换

C.突触后膜去极化形成的电位累加至阈值后引起动作电位

D.抑制突触间隙中递质分解的药物可抑制膝反射

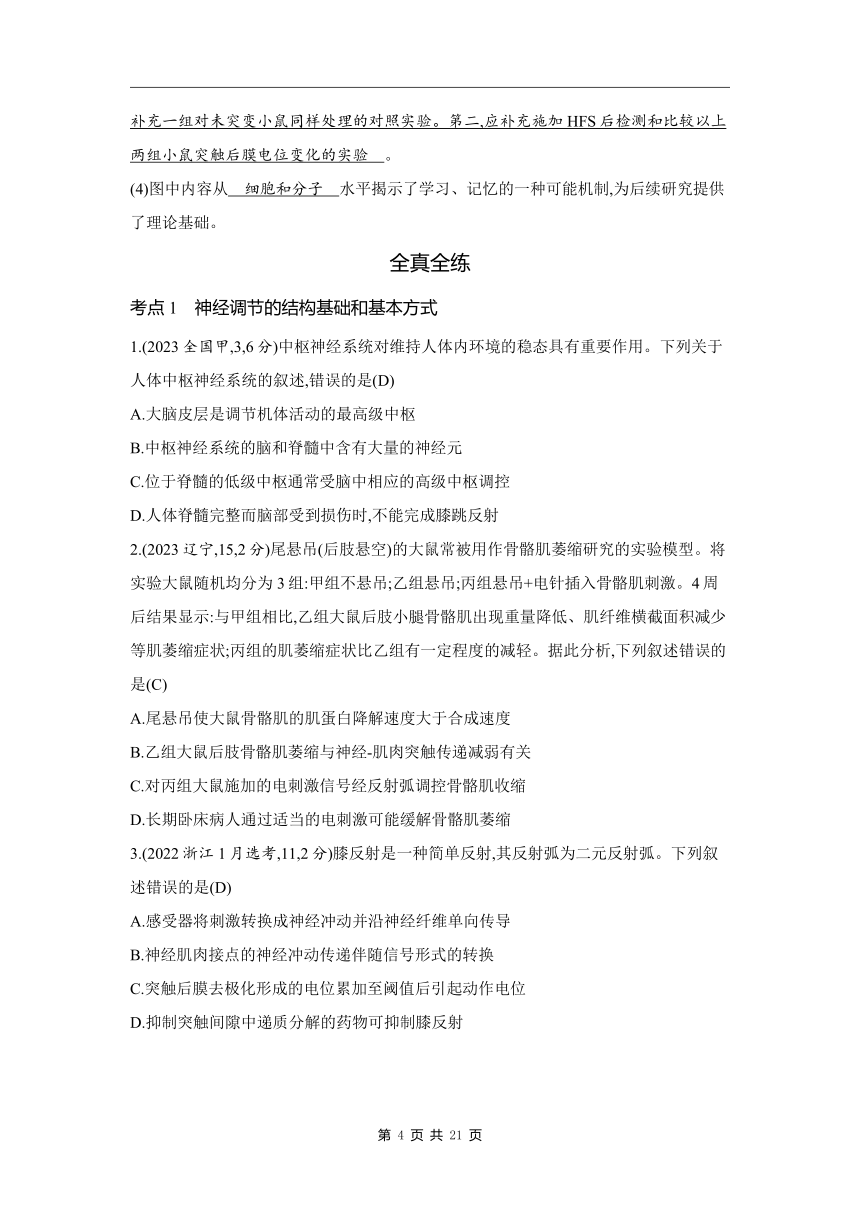

4.(2022重庆,13,2分)如图表示人动脉血压维持相对稳定的一种反射过程。动脉血压正常时,过高过紧的衣领会直接刺激颈动脉窦压力感受器,引起后续的反射过程,使人头晕甚至晕厥,即“衣领综合征”。下列叙述错误的是(C)

A.窦神经受损时,颈动脉窦压力感受器仍可产生兴奋

B.动脉血压的波动可通过神经调节快速恢复正常

C.“衣领综合征”是反射启动后引起血压升高所致

D.动脉血压维持相对稳定的过程体现了负反馈调节作用

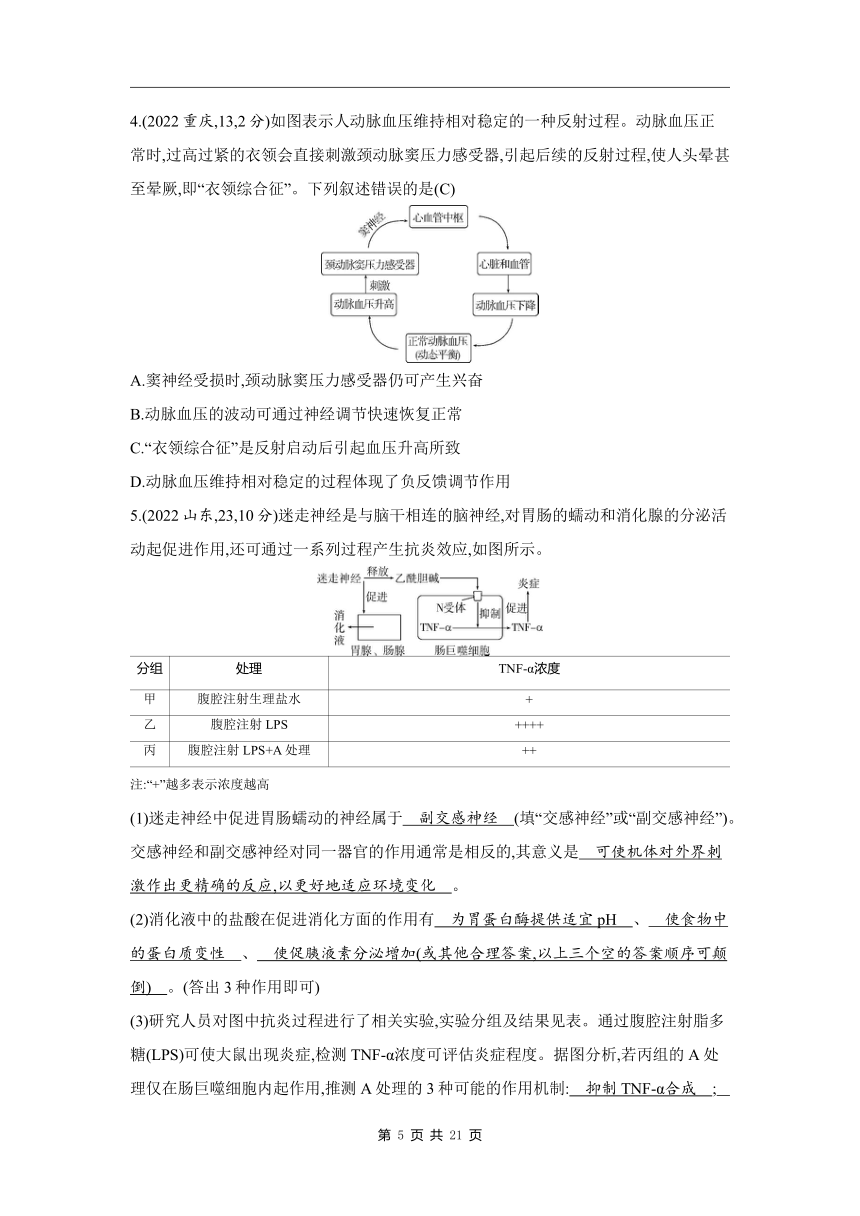

5.(2022山东,23,10分)迷走神经是与脑干相连的脑神经,对胃肠的蠕动和消化腺的分泌活动起促进作用,还可通过一系列过程产生抗炎效应,如图所示。

分组 处理 TNF-α浓度

甲 腹腔注射生理盐水 +

乙 腹腔注射LPS ++++

丙 腹腔注射LPS+A处理 ++

注:“+”越多表示浓度越高

(1)迷走神经中促进胃肠蠕动的神经属于 副交感神经 (填“交感神经”或“副交感神经”)。交感神经和副交感神经对同一器官的作用通常是相反的,其意义是 可使机体对外界刺激作出更精确的反应,以更好地适应环境变化 。

(2)消化液中的盐酸在促进消化方面的作用有 为胃蛋白酶提供适宜pH 、 使食物中的蛋白质变性 、 使促胰液素分泌增加(或其他合理答案,以上三个空的答案顺序可颠倒) 。(答出3种作用即可)

(3)研究人员对图中抗炎过程进行了相关实验,实验分组及结果见表。通过腹腔注射脂多糖(LPS)可使大鼠出现炎症,检测TNF-α浓度可评估炎症程度。据图分析,若丙组的A处理仅在肠巨噬细胞内起作用,推测A处理的3种可能的作用机制: 抑制TNF-α合成 ; 抑制TNF-α释放 ; 增加N受体数量(或其他合理答案,以上三个空的答案顺序可颠倒) 。

考点2 神经冲动的产生和传导

6.(2023辽宁,3,2分)下面是兴奋在神经元之间传递过程的示意图,图中①~④错误的是(C)

A.① B.②

C.③ D.④

7.(2023海南,9,3分)药物W可激活脑内某种抑制性神经递质的受体,增强该神经递质的抑制作用,可用于治疗癫痫。下列有关叙述错误的是(C)

A.该神经递质可从突触前膜以胞吐方式释放出来

B.该神经递质与其受体结合后,可改变突触后膜对离子的通透性

C.药物W阻断了突触前膜对该神经递质的重吸收而增强抑制作用

D.药物W可用于治疗因脑内神经元过度兴奋而引起的疾病

8.(2022全国乙,3,6分)运动神经元与骨骼肌之间的兴奋传递过度会引起肌肉痉挛,严重时会危及生命。下列治疗方法中合理的是(B)

A.通过药物加快神经递质经突触前膜释放到突触间隙中

B.通过药物阻止神经递质与突触后膜上特异性受体结合

C.通过药物抑制突触间隙中可降解神经递质的酶的活性

D.通过药物增加突触后膜上神经递质特异性受体的数量

9.(2022浙江6月选考,24,2分)听到上课铃声,同学们立刻走进教室,这一行为与神经调节有关。该过程中,其中一个神经元的结构及其在某时刻的电位如图所示。

下列关于该过程的叙述,错误的是(A)

A.此刻①处Na+内流,②处K+外流,且两者均不需要消耗能量

B.①处产生的动作电位沿神经纤维传播时,波幅一直稳定不变

C.②处产生的神经冲动,只能沿着神经纤维向右侧传播出去

D.若将电表的两个电极分别置于③、④处,指针会发生偏转

10.(2022山东,9,2分)药物甲、乙、丙均可治疗某种疾病,相关作用机制如图所示,突触前膜释放的递质为去甲肾上腺素(NE)。下列说法错误的是(B)

A.药物甲的作用导致突触间隙中的NE增多

B.药物乙抑制NE释放过程中的正反馈

C.药物丙抑制突触间隙中NE的回收

D.NE-β受体复合物可改变突触后膜的离子通透性

11.(2023全国乙,30,9分)人体心脏和肾上腺所受神经支配的方式如图所示。回答下列问题。

(1)神经元未兴奋时,神经元细胞膜两侧可测得静息电位。静息电位产生和维持的主要原因是 K+外流 。

(2)当动脉血压降低时,压力感受器将信息由传入神经传到神经中枢,通过通路A和通路B使心跳加快。在上述反射活动中,效应器有 传出神经末梢及其支配的心脏和肾上腺 。通路A中,神经末梢释放的可作用于效应器并使其兴奋的神经递质是 去甲肾上腺素 。

(3)经过通路B调节心血管活动的调节方式有 神经—体液调节 。

12.(2023广东,19,11分)神经肌肉接头是神经控制骨骼肌收缩的关键结构,其形成机制见图。神经末梢释放的蛋白A与肌细胞膜蛋白I结合形成复合物,该复合物与膜蛋白M结合触发肌细胞内信号转导,使神经递质乙酰胆碱(ACh)的受体(AChR)在突触后膜成簇组装,最终形成成熟的神经肌肉接头。

回答下列问题:

(1)兴奋传至神经末梢,神经肌肉接头突触前膜 Na+ 内流,随后Ca2+内流使神经递质ACh以 胞吐 的方式释放,ACh结合AChR使骨骼肌细胞兴奋,产生收缩效应。

(2)重症肌无力是一种神经肌肉接头功能异常的自身免疫疾病,研究者采用抗原抗体结合方法检测患者AChR抗体,大部分呈阳性,少部分呈阴性。为何AChR抗体阴性者仍表现出肌无力症状 为探究该问题,研究者作出假设并进行探究。

①假设一:此类型患者AChR基因突变,不能产生 乙酰胆碱的受体(或AChR) ,使神经肌肉接头功能丧失,导致肌无力。

为验证该假设,以健康人为对照,检测患者AChR基因,结果显示基因未突变,在此基础上作出假设二。

②假设二:此类型患者存在 蛋白M(或蛋白I或蛋白A) 的抗体,造成 乙酰胆碱受体(AChR)无法在突触后膜成簇组装 ,从而不能形成成熟的神经肌肉接头,导致肌无力。

为验证该假设,以健康人为对照,对此类型患者进行抗体检测,抗体检测结果符合预期。

③若想采用实验动物验证假设二提出的致病机制,你的研究思路是 给实验动物注射蛋白A或M或I的抗体,观察是否出现肌无力(或给实验动物注射蛋白A或M或I抗体的抑制剂,观察肌无力是否缓解) 。

13.(2023湖南,18,12分)长时程增强(LTP)是突触前纤维受到高频刺激后,突触传递强度增强且能持续数小时至几天的电现象,与人的长时记忆有关。如图是海马区某侧支LTP产生机制示意图,回答下列问题:

(1)依据以上机制示意图,LTP的发生属于 正 (填“正”或“负”)反馈调节。

(2)若阻断NMDA受体作用,再高频刺激突触前膜,未诱发LTP,但出现了突触后膜电现象。据图推断,该电现象与 Na+ 内流有关。

(3)为了探讨L蛋白的自身磷酸化位点(图中α位和β位)对L蛋白自我激活的影响,研究人员构建了四种突变小鼠甲、乙、丙和丁,并开展了相关实验,结果如表所示:

结果 正常 小鼠 组别

甲 乙 丙 丁

α位突变为缬氨酸,该位点不发生自身磷酸化 α位突变为天冬氨酸,阻断Ca2+/钙调蛋白复合体与L蛋白结合 β位突变为丙氨酸,该位点不发生自身磷酸化 L蛋白编码 基因缺失

项 目 L蛋白活性 + ++++ ++++ + -

高频刺激 有LTP 有LTP 无LTP 无LTP

注:“+”多少表示活性强弱,“-”表示无活性

据此分析:

①小鼠乙在高频刺激后 无 (填“有”或“无”)LTP现象,原因是 Ca2+/钙调蛋白复合体不能与L蛋白结合 。

②α位的自身磷酸化可能对L蛋白活性具有 抑制 作用。

③在甲、乙和丁实验组中,无L蛋白β位自身磷酸化的组是 乙、丁 。

14.(2022海南,17,10分)人体运动需要神经系统对肌群进行精确的调控来实现。肌萎缩侧索硬化(ALS)是一种神经肌肉退行性疾病,患者神经肌肉接头示意图如图。回答下列问题。

(1)轴突末梢中突触小体内的Ach通过 胞吐 方式进入突触间隙。

(2)突触间隙的Ach与突触后膜上的AchR结合,将兴奋传递到肌细胞,从而引起肌肉 兴奋 ,这个过程需要 化学 信号到 电 信号的转换。

(3)有机磷杀虫剂(OPI)能抑制AchE活性。OPI中毒者的突触间隙会积累大量的 乙酰胆碱(Ach) ,导致副交感神经末梢过度兴奋,使瞳孔 收缩 。

(4)ALS的发生及病情加重与补体C5(一种蛋白质)的激活相关。如图所示,患者体内的C5被激活后裂解为C5a和C5b,两者发挥不同作用。

①C5a与受体C5aR1结合后激活巨噬细胞,后者攻击运动神经元而致其损伤,因此C5a-C5aR1信号通路在ALS的发生及病情加重中发挥重要作用。理论上使用C5a的抗体可延缓ALS的发生及病情加重,理由是 C5a的抗体与受体C5aR1竞争性结合C5a,从而不能激活巨噬细胞,使运动神经元不会受到攻击而损伤 。

②C5b与其他补体在突触后膜上形成膜攻击复合物,引起Ca2+和Na+内流进入肌细胞,导致肌细胞破裂,其原因是 Ca2+和Na+内流进入肌细胞,使肌细胞内溶液浓度(或细胞内液渗透压)增大,导致细胞吸水涨破 。

考点3 神经系统的分级调节及人脑的高级功能

15.(2023山东,9,2分)脊髓、脑干和大脑皮层中都有调节呼吸运动的神经中枢,其中只有脊髓呼吸中枢直接支配呼吸运动的呼吸肌,且只有脑干呼吸中枢具有自主节律性。下列说法错误的是(A)

A.只要脑干功能正常,自主节律性的呼吸运动就能正常进行

B.大脑可通过传出神经支配呼吸肌

C.睡眠时呼吸运动能自主进行体现了神经系统的分级调节

D.体液中CO2浓度的变化可通过神经系统对呼吸运动进行调节

16.(2023福建,11,4分)一位高血压患者清晨突发右侧手臂和腿部无力麻木,说话含糊不清,且听不懂别人说话,并出现尿失禁等症状。经医生诊断,该患者发生了脑卒中,脑部血管阻塞,但脑干、脊髓和脊神经等未受损。下列相关叙述错误的是(D)

A.该患者大脑左半球S区和H区因缺血造成损伤

B.该患者大脑左半球第一运动区的上部因缺血造成损伤

C.为减少脑卒中发生,高血压人群应避免过多摄入钠盐

D.排尿反射受大脑皮层发出的交感神经和副交感神经共同调控

17.(2022湖南,4,2分)情绪活动受中枢神经系统释放神经递质调控,常伴随内分泌活动的变化。此外,学习和记忆也与某些神经递质的释放有关。下列叙述错误的是(A)

A.剧痛、恐惧时,人表现为警觉性下降,反应迟钝

B.边听课边做笔记依赖神经元的活动及神经元之间的联系

C.突触后膜上受体数量的减少常影响神经递质发挥作用

D.情绪激动、焦虑时,肾上腺素水平升高,心率加速

三年模拟

综合基础练

选择题(每小题只有一个选项符合题意)

1.(2024丰台二模,13)有些地区有食用草乌炖肉的习惯,如果加工不当,草乌中的乌头碱会作用于迷走神经,使其持续兴奋,引起呼吸衰竭、心律失常等症状,严重时可导致死亡。下列判断不合理的是(B)

A.脑干会对传入的信号进行分析和综合后发出指令控制呼吸

B.乌头碱通过与钠离子通道蛋白结合从而抑制钠离子内流

C.交感神经和副交感神经共同参与呼吸反射的调节作用

D.乌头碱可能影响神经递质的释放从而使心肌异常兴奋

2.(2024石景山一模,8)如图表示在正常情况下及河豚毒素处理后,离体神经纤维上某点接受相同强度刺激时的电位变化。下列叙述不正确的是(B)

A.降低培养液中K+浓度会提高B点的绝对值

B.神经纤维膜内K+/Na+的值从B→A时会增加

C.河豚毒素可能抑制Na+内流使动作电位无法形成

D.临床上可将河豚毒素作为镇定剂或麻醉剂

3.(2024顺义一模,15)ChatGPT是目前人工智能技术驱动的自然语言处理工具。在学习和理解人类语言的基础上,ChatGPT可与人类聊天交流,回答各领域专业知识,完成撰写论文等任务。下列关于人脑与ChatGPT的叙述错误的是(D)

A.ChatGPT在处理复杂、不确定任务上远不如人脑

B.ChatGPT不能产生情感、情绪和主观意识

C.人脑能够基于经验和多种环境刺激不断学习和适应

D.二者均通过电信号和化学信号的传递来构建认知功能

4.(2024西城一模,8)谷氨酸是维持正常脑功能所必需的兴奋性递质,而癫痫病患者脑组织液中谷氨酸浓度显著升高。图为谷氨酸在神经组织细胞间的部分代谢过程,下列叙述不正确的是(C)

A.突触前神经元以胞吐的方式释放谷氨酸

B.突触后神经元的细胞膜上有谷氨酸受体

C.健康人过量摄入谷氨酸会导致癫痫病

D.谷氨酸转运蛋白不足可能导致癫痫病

5.(2023通州一模,8)缺血性脑卒中是由脑部血管阻塞等引起的脑组织坏死,可发生在脑的不同区域。若缺血性脑卒中患者无其他损伤,以下叙述错误的是(C)

A.损伤发生在小脑时,患者可能出现站立行走不稳

B.损伤发生在下丘脑时,患者可能出现持续性高热

C.损伤发生在大脑皮层S区时,患者不能发出声音

D.损伤发生在大脑皮层运动中枢时,患者可能瘫痪

综合拔高练1

一、选择题(每小题只有一个选项符合题意)

1.(2024东城期末,8)通过微电极测定细胞的膜电位,如图所示,PSP1和PSP2分别表示突触a和突触b的后膜电位。下列叙述错误的是(B)

A.突触a前膜释放的递质与后膜上的受体形成递质—受体复合物

B.突触b前膜释放的递质使突触后膜对离子的通透性减小

C.Na+内流会形成PSP1,Cl-内流会形成PSP2

D.PSP1和PSP2共同影响突触后神经元动作电位的产生

2.(2024朝阳一模,7)V8是由金黄色葡萄球菌分泌的蛋白酶。小鼠皮肤表皮破损感染金黄色葡萄球菌后,会发生强烈的瘙痒和搔抓。研究者探究金黄色葡萄球菌诱发上述反应的机制,结果如图。已知缺失V8的金黄色葡萄球菌不再引发瘙痒和搔抓。

以下推断错误的是(D)

A.对照组在小鼠表皮内注射与V8等量生理盐水

B.金黄色葡萄球菌通过释放V8引发小鼠瘙痒

C.V8处理使瘙痒感觉神经元膜电位发生变化

D.V8引发瘙痒和搔抓过程中必须有F2r参与

3.(2024朝阳期末,7)肌萎缩侧索硬化症(ALS)的发病机制如下:患者体内突触小体处的部分C5蛋白被激活后裂解为C5a和C5b。C5a可激活巨噬细胞攻击运动神经元而致其损伤;C5b参与形成的膜攻击复合物可引起Ca2+和Na+内流进入肌细胞,导致肌细胞破裂。有关分析错误的是(B)

A.运动神经元通过释放神经递质影响肌细胞的活动

B.C5a、C5b作为神经递质影响神经元和肌细胞活性

C.巨噬细胞攻击可能导致神经—肌细胞处的突触减少

D.使用C5a的抗体可以延缓ALS的发生及病情加重

4.(2023西城一模,10)有些神经元释放的递质不仅激活突触后膜上的受体,也能通过受体作用于突触前膜。向体外培养的神经元突触小体内注入足量标记的递质(NA),间隔一段时间给予适当刺激,检测递质释放量(如图)。下列叙述错误的是(A)

A.递质通过突触前膜的受体转运到突触小体中

B.递质与突触后膜的受体结合实现信息的传递

C.胞外递质浓度增加抑制了突触前膜释放递质

D.这种递质释放的自身抑制现象属于负反馈调节

二、非选择题

5.(2024海淀一模,18节选)高等动物的学习、记忆功能与海马脑区神经元的突触联系有关。

(1)小鼠海马脑区神经元突触后膜上分布A受体和N受体,二者均为离子通道(图1甲)。对突触前神经元施加单次刺激后,传入神经末梢释放的 神经递质 与两种受体结合(图1乙),Na+通过A通道内流导致突触后膜的电位变化,促进K+解除N通道处Mg2+的阻碍,进而K+ 外流 ,引发Na+和Ca2+通过N通道内流。

(2)基于上述机理,研究人员对突触前神经元施加高频强刺激(TBS),测量TBS施加前后,给予单次刺激时A受体及N受体引发的突触后膜电位最大值,结果如图2。

①图2结果显示 TBS刺激后,A受体及N受体施加单次刺激引发的突触后膜电位最大值增大 ,表明该突触传递的信号强度在施加TBS后增强,这种现象称为LTP。

②进一步研究发现,LTP出现的原因是:施加TBS,A受体被激活进而引发的膜电位变化持续时间增长,引起更多 Ca2+(或“Ca2+和Na+”) 流入突触后神经元,引发镶嵌有N和A受体的囊泡转运至突触后膜并与细胞膜融合,从而 增加突触后膜A受体和N受体 的数量。

6.(2024西城期末,18)为研究动物捕猎行为的关键神经通路,科学家开展了实验研究。

(1)神经调节的基本方式是 反射 。为研究小鼠捕猎行为对视觉及触觉的依赖性,对同一只小鼠进行相应实验处理,并测定捕猎活动时小鼠相关脑区的电信号产生时间和强度(图1)。结果说明小鼠捕猎行为依赖 视觉和触觉 。

(2)已知视觉和触觉的感受器在中枢的投射区均为SC区,研究者在图2所示SC区部分神经元a中植入蓝光脉冲光电极。

①在蓝光诱导下神经元a产生兴奋,而相邻未植入电极的神经元c随后也能兴奋的原因是 蓝光诱导下神经元a兴奋并释放神经递质,与神经元c细胞膜上的受体结合,引起神经元c兴奋 。

②研究者在实验组小鼠的SC区导入表达神经毒素T的病毒载体,用蓝光进行诱导,结果如图2,说明SC区神经信号的传递被有效阻断,依据是 与对照组相比,实验组神经元a的兴奋未改变,神经元c不兴奋 。

③测定以上两组小鼠捕猎行为的相关指标,得出SC区活动大大提高捕猎效率。本实验还对小鼠基本运动能力进行了检测,结果显示实验组与对照组无明显差异。你认为该检测是否必要并说明理由: 有必要,说明小鼠捕猎行为的改变不是基本运动能力变化引起的 。

(3)小鼠捕猎的过程中SC神经元轴突主要投射到S区,形成SC-S通路。为证明S区参与捕猎行为,研究者通过控制蓝光激发测得实验数据(图3),实验组小鼠的处理填写在表格中(在表格中填写“+”“-”)。

处理 脑区

SC区 S区

表达神经毒素T -

植入光电极

答案

处理 脑区

SC区 S区

表达神经毒素T - -

植入光电极 - +

(4)综合上述实验结果,概述小鼠捕猎行为的神经通路。

视觉和触觉感觉输入→SC区→SC-S通路(S区)

综合拔高练2

一、选择题(每小题只有一个选项符合题意)

1.(2024延庆一模,9)将枪乌贼巨大轴突浸泡在海水中,记录到的动作电位如图中1所示;当把海水换成33%海水加67%葡萄糖的等渗溶液时,记录到的动作电位为2;把溶液换回海水时,记录到的动作电位为3,下列说法正确的是(D)

A.葡萄糖溶液损伤轴突膜,导致其动作电位的幅度变小

B.葡萄糖抑制轴突膜上的离子通道,导致动作电位的幅度变小

C.轴突外Cl-浓度降低是影响动作电位幅度的关键原因

D.轴突外Na+浓度降低是影响动作电位幅度的关键原因

2.(2024丰台一模,10)突触前膜释放兴奋性递质使突触后神经元产生的局部电位变化称为兴奋性突触后电位(EPSP),EPSP足够大时能触发动作电位。图1中刺激单个感觉神经元时能在运动神经元胞体记录到一个EPSP;刺激多个感觉神经元,则会激起一个足够大的EPSP。图2中①为动作电位,②③为EPSP。下列叙述错误的是(D)

A.感觉神经元兴奋后释放递质会提高突触后膜对Na+的通透性

B.刺激单个感觉神经元时电极记录到的电位变化最可能为③

C.突触后神经元的膜电位可受到神经递质释放量的影响

D.TIF传导到运动神经元轴突末梢会引发效应器兴奋

3.(2024海淀期末,7)小鼠受到社交挫败刺激后,通过如图所示的调节过程改变睡眠时间及激素分泌,从而在一定程度上缓解焦虑。下列分析不正确的是(C)

A.若LH区神经元异常兴奋,会导致睡眠时间缩短

B.人为抑制VTA区神经元活性,可能导致小鼠焦虑行为无法得到缓解

C.VTA区神经元通过垂体分泌的促肾上腺皮质激素使肾上腺皮质激素分泌增加

D.应对社交挫败刺激的调节过程中,下丘脑存在效应器

4.(2024海淀二模,8)研究发现果蝇复眼的一种感光细胞同时释放组胺和乙酰胆碱两种神经递质,其中组胺与精细的运动视觉信号传递有关,乙酰胆碱则通过作用于伞形神经元来调节昼夜节律,其形成的突触结构及作用机理如下图。据此分析不正确的是(C)

A.伞形神经元、视神经元膜上的受体与不同的神经递质结合,可引发不同的生理效应

B.两种神经递质均以胞吐形式通过突触前膜释放

C.两种神经递质均只与突触后膜上的受体结合

D.感光细胞通过负反馈调节维持突触间隙适宜的组胺浓度

5.(2023延庆一模,11)芬太尼作为一种强效止痛剂适用于各种疼痛及手术过程中的镇痛,其镇痛机制如图所示。下列相关叙述错误的是(B)

A.芬太尼与芬太尼受体结合,促进神经元K+的外流

B.神经元K+外流引发的电位变化促进了Ca2+的内流

C.Ca2+的内流促进神经递质释放,引发突触后神经元兴奋

D.芬太尼通过抑制突触间的信号传递缓解大脑皮层产生的疼痛信号

二、非选择题

6.(2024东城二模,17)哺乳动物幼崽的母亲依恋行为是生命历程中的第一种社会行为,近期我国科学家揭示了该行为的调控机制。

(1)神经调节的基本方式是 反射 。母亲气味作为刺激,使幼崽的相关感受器产生兴奋,兴奋沿着传入神经向 神经中枢 传导,经过综合处理最终使幼崽表现出母亲依恋行为。

(2)基因T表达产物是神经递质5-羟色胺(5-HT)合成必需的酶。为探究5-HT对幼鼠母亲依恋行为的影响,取一对基因T缺失突变杂合小鼠(+/-)进行杂交,利用杂交子代幼鼠进行如下实验。

①如图1,在测试盒子的两侧分别放置来自幼鼠母亲的巢穴物品(A)和未使用过的巢穴物品(B),幼鼠放置在中间空白处,统计幼鼠在两侧的停留时间,结果如图2所示。实验结果说明 5-HT是幼鼠产生母亲依恋行为所必需的 。

②为进一步证实上述结论,研究人员对①操作进行了改进:将未使用过的巢穴物品替换为其他雌鼠的巢穴物品,其余处理均相同。所得实验结果支持上述结论。改进的目的是 明确5-HT影响的是幼鼠对母亲气味的特异性反应 。

(3)母亲气味可激活幼鼠脑中的5-HT能神经元(释放的神经递质为5-HT)和催产素能神经元(释放的神经递质为催产素)。研究人员提出假设:5-HT能神经元对幼鼠母亲依恋行为的调控需通过催产素能神经元。利用图1装置进行实验以验证该假设,实验组应选择的幼鼠和试剂分别为 b、c (填字母序号),预期实验结果为 幼鼠在A和B的停留时间无显著差异 。

a.基因T缺失纯合突变体

b.催产素受体基因缺失纯合突变体

c.5-HT

d.催产素

7.(2024房山一模,16)在非人类灵长类、啮齿类等动物中,个体之间的互相梳理行为对于加强和维持社会联系、减少社交孤立至关重要。为研究该现象的产生机制做了相关实验。

(1)愉悦的触摸引起感觉神经元产生 兴奋(神经冲动) ,通过传入神经在 大脑皮层 产生舒适感。当小鼠总在特定环境位置被抚摸时,小鼠会对该位置形成位置偏好,该应答反应被称为 条件 反射。

(2)有研究表明,感觉神经元K可能与此应答反应有关。荧光标记K神经元,显微镜下观察野生型和K神经元缺失模型小鼠(ABL)神经元,结果如图1所示。

ABL(模型鼠)构建成功的依据是 与野生型小鼠相比,ABL中的K神经元显著减少 。

(3)为研究K神经元的作用,研究人员通过检测野生型小鼠和ABL的行动轨迹来反映位置偏好,实验过程如图2。

①Ⅰ、Ⅱ处所需的实验处理分别是 C、D 。(填图下的字母)

②Ⅲ、Ⅳ处支持感觉神经元K参与位置偏好应答反应的运动轨迹分别是 B、A 。(填图下的字母)

(4)请基于上述研究,提出一个可进一步研究的问题: 验证K神经元是否是传入神经元;如何使ABL恢复具有位置偏好功能(合理得分) 。

(

第

21

页 共

21

页

)

五年高考

1.(2023北京,7,2分)人通过学习获得各种条件反射,这有效提高了对复杂环境变化的适应能力。下列属于条件反射的是(B)

A.食物进入口腔引起胃液分泌

B.司机看见红色交通信号灯踩刹车

C.打篮球时运动员大汗淋漓

D.新生儿吸吮放入口中的奶嘴

2.(2023北京,14,2分)研究者检测了长期注射吗啡的小鼠和注射生理盐水的小鼠伤口愈合情况,结果如图。

由图可以得出的结论是(A)

A.吗啡减缓伤口愈合

B.阿片受体促进伤口愈合

C.生理条件下体内也有吗啡产生

D.阿片受体与吗啡成瘾有关

3.(2022北京,8,2分)神经组织局部电镜照片如图。下列有关突触的结构及神经元间信息传递的叙述,不正确的是(D)

A.神经冲动传导至轴突末梢,可引起1与突触前膜融合

B.1中的神经递质释放后可与突触后膜上的受体结合

C.2所示的细胞器可以为神经元间的信息传递供能

D.2所在的神经元只接受1所在的神经元传来的信息

4.(2020北京,8,2分)食欲肽是下丘脑中某些神经元释放的神经递质,它作用于觉醒中枢的神经元,使人保持清醒状态。临床使用的药物M与食欲肽竞争突触后膜上的受体,但不发挥食欲肽的作用。下列判断不合理的是(B)

A.食欲肽以胞吐的形式由突触前膜释放

B.食欲肽通过进入突触后神经元发挥作用

C.食欲肽分泌不足机体可能出现嗜睡症状

D.药物M可能有助于促进睡眠

5.(2019北京理综,2,6分)为探究运动对海马脑区发育和学习记忆能力的影响,研究者将实验动物分为运动组和对照组,运动组每天进行适量的有氧运动(跑步/游泳)。数周后,研究人员发现运动组海马脑区发育水平比对照组提高了1.5倍,靠学习记忆找到特定目标的时间缩短了约40%。根据该研究结果可得出(B)

A.有氧运动不利于海马脑区的发育

B.规律且适量的运动促进学习记忆

C.有氧运动会减少神经元间的联系

D.不运动利于海马脑区神经元兴奋

6.(2023北京,17,12分)细胞膜的选择透过性与细胞膜的静息电位密切相关。科学家以哺乳动物骨骼肌细胞为材料,研究了静息电位形成的机制。

(1)骨骼肌细胞膜的主要成分是 磷脂和蛋白质 ,膜的基本支架是 磷脂双分子层 。

(2)假设初始状态下,膜两侧正负电荷均相等,且膜内K+浓度高于膜外。在静息电位形成过程中,当膜仅对K+具有通透性时,K+顺浓度梯度向膜外流动,膜外正电荷和膜内负电荷数量逐步增加,对K+进一步外流起阻碍作用,最终K+跨膜流动达到平衡,形成稳定的跨膜静电场,此时膜两侧的电位表现是 膜内电位比膜外低(内负外正) 。K+静电场强度只能通过公式“K+静电场强度(mV)=60×lg ”计算得出。

(3)骨骼肌细胞处于静息状态时,实验测得膜的静息电位为-90 mV,膜内、外K+浓度依次为155 mmol/L和4 mmol/L(lg = -1.59),此时没有K+跨膜净流动。

①静息状态下,K+静电场强度为 -95.4 mV,与静息电位实测值接近,推测K+外流形成的静电场可能是构成静息电位的主要因素。

②为证明①中的推测,研究者梯度增加细胞外K+浓度并测量静息电位。如果所测静息电位的值 均与相应状态下K+静电场强度理论值接近 ,则可验证此假设。

7.(2017北京理综,29,16分)学习、记忆是动物适应环境、使个体得到发展的重要功能。通过电刺激实验,发现学习、记忆功能与高等动物的海马脑区(H区)密切相关。

(1)在小鼠H区的传入纤维上施加单次强刺激,传入纤维末梢释放的 神经递质 作用于突触后膜的相关受体,突触后膜出现一个膜电位变化。

(2)如果在H区的传入纤维上施加100次/秒、持续1秒的强刺激(HFS),在刺激后几小时之内,只要再施加单次强刺激,突触后膜的电位变化都会比未受过HFS处理时高2~3倍,研究者认为是HFS使H区神经细胞产生了“记忆”。如图为这一现象可能的机制。

如图所示,突触后膜上的N受体被激活后,Ca2+会以 易化扩散/协助扩散 方式进入胞内。Ca2+与 钙调蛋白 共同作用,使C酶的 空间结构 发生改变,C酶被激活。

(3)为验证图中所示机制,研究者开展了大量工作,如:

①对小鼠H区传入纤维施以HFS,休息30分钟后,检测到H区神经细胞的A受体总量无明显变化,而细胞膜上的A受体数量明显增加。该结果为图中的 Ⅱ (填图中序号)过程提供了实验证据。

②图中A受体胞内肽段(T)被C酶磷酸化后,A受体活性增强。为证实A受体的磷酸化位点位于T上,需将一种短肽导入H区神经细胞内,以干扰C酶对T的磷酸化。其中,实验组和对照组所用短肽分别应与T的氨基酸 C、B 。

A.数目不同序列不同

B.数目相同序列相反

C.数目相同序列相同

③为验证T的磷酸化能增强神经细胞对刺激的“记忆”这一假设,将T的磷酸化位点发生突变的一组小鼠,用HFS处理H区传入纤维,30分钟后检测H区神经细胞突触后膜A受体能否磷酸化。 请评价该实验方案并加以完善。 该实验方案存在两处缺陷。第一,应补充一组对未突变小鼠同样处理的对照实验。第二,应补充施加HFS后检测和比较以上两组小鼠突触后膜电位变化的实验 。

(4)图中内容从 细胞和分子 水平揭示了学习、记忆的一种可能机制,为后续研究提供了理论基础。

全真全练

考点1 神经调节的结构基础和基本方式

1.(2023全国甲,3,6分)中枢神经系统对维持人体内环境的稳态具有重要作用。下列关于人体中枢神经系统的叙述,错误的是(D)

A.大脑皮层是调节机体活动的最高级中枢

B.中枢神经系统的脑和脊髓中含有大量的神经元

C.位于脊髓的低级中枢通常受脑中相应的高级中枢调控

D.人体脊髓完整而脑部受到损伤时,不能完成膝跳反射

2.(2023辽宁,15,2分)尾悬吊(后肢悬空)的大鼠常被用作骨骼肌萎缩研究的实验模型。将实验大鼠随机均分为3组:甲组不悬吊;乙组悬吊;丙组悬吊+电针插入骨骼肌刺激。4周后结果显示:与甲组相比,乙组大鼠后肢小腿骨骼肌出现重量降低、肌纤维横截面积减少等肌萎缩症状;丙组的肌萎缩症状比乙组有一定程度的减轻。据此分析,下列叙述错误的是(C)

A.尾悬吊使大鼠骨骼肌的肌蛋白降解速度大于合成速度

B.乙组大鼠后肢骨骼肌萎缩与神经-肌肉突触传递减弱有关

C.对丙组大鼠施加的电刺激信号经反射弧调控骨骼肌收缩

D.长期卧床病人通过适当的电刺激可能缓解骨骼肌萎缩

3.(2022浙江1月选考,11,2分)膝反射是一种简单反射,其反射弧为二元反射弧。下列叙述错误的是(D)

A.感受器将刺激转换成神经冲动并沿神经纤维单向传导

B.神经肌肉接点的神经冲动传递伴随信号形式的转换

C.突触后膜去极化形成的电位累加至阈值后引起动作电位

D.抑制突触间隙中递质分解的药物可抑制膝反射

4.(2022重庆,13,2分)如图表示人动脉血压维持相对稳定的一种反射过程。动脉血压正常时,过高过紧的衣领会直接刺激颈动脉窦压力感受器,引起后续的反射过程,使人头晕甚至晕厥,即“衣领综合征”。下列叙述错误的是(C)

A.窦神经受损时,颈动脉窦压力感受器仍可产生兴奋

B.动脉血压的波动可通过神经调节快速恢复正常

C.“衣领综合征”是反射启动后引起血压升高所致

D.动脉血压维持相对稳定的过程体现了负反馈调节作用

5.(2022山东,23,10分)迷走神经是与脑干相连的脑神经,对胃肠的蠕动和消化腺的分泌活动起促进作用,还可通过一系列过程产生抗炎效应,如图所示。

分组 处理 TNF-α浓度

甲 腹腔注射生理盐水 +

乙 腹腔注射LPS ++++

丙 腹腔注射LPS+A处理 ++

注:“+”越多表示浓度越高

(1)迷走神经中促进胃肠蠕动的神经属于 副交感神经 (填“交感神经”或“副交感神经”)。交感神经和副交感神经对同一器官的作用通常是相反的,其意义是 可使机体对外界刺激作出更精确的反应,以更好地适应环境变化 。

(2)消化液中的盐酸在促进消化方面的作用有 为胃蛋白酶提供适宜pH 、 使食物中的蛋白质变性 、 使促胰液素分泌增加(或其他合理答案,以上三个空的答案顺序可颠倒) 。(答出3种作用即可)

(3)研究人员对图中抗炎过程进行了相关实验,实验分组及结果见表。通过腹腔注射脂多糖(LPS)可使大鼠出现炎症,检测TNF-α浓度可评估炎症程度。据图分析,若丙组的A处理仅在肠巨噬细胞内起作用,推测A处理的3种可能的作用机制: 抑制TNF-α合成 ; 抑制TNF-α释放 ; 增加N受体数量(或其他合理答案,以上三个空的答案顺序可颠倒) 。

考点2 神经冲动的产生和传导

6.(2023辽宁,3,2分)下面是兴奋在神经元之间传递过程的示意图,图中①~④错误的是(C)

A.① B.②

C.③ D.④

7.(2023海南,9,3分)药物W可激活脑内某种抑制性神经递质的受体,增强该神经递质的抑制作用,可用于治疗癫痫。下列有关叙述错误的是(C)

A.该神经递质可从突触前膜以胞吐方式释放出来

B.该神经递质与其受体结合后,可改变突触后膜对离子的通透性

C.药物W阻断了突触前膜对该神经递质的重吸收而增强抑制作用

D.药物W可用于治疗因脑内神经元过度兴奋而引起的疾病

8.(2022全国乙,3,6分)运动神经元与骨骼肌之间的兴奋传递过度会引起肌肉痉挛,严重时会危及生命。下列治疗方法中合理的是(B)

A.通过药物加快神经递质经突触前膜释放到突触间隙中

B.通过药物阻止神经递质与突触后膜上特异性受体结合

C.通过药物抑制突触间隙中可降解神经递质的酶的活性

D.通过药物增加突触后膜上神经递质特异性受体的数量

9.(2022浙江6月选考,24,2分)听到上课铃声,同学们立刻走进教室,这一行为与神经调节有关。该过程中,其中一个神经元的结构及其在某时刻的电位如图所示。

下列关于该过程的叙述,错误的是(A)

A.此刻①处Na+内流,②处K+外流,且两者均不需要消耗能量

B.①处产生的动作电位沿神经纤维传播时,波幅一直稳定不变

C.②处产生的神经冲动,只能沿着神经纤维向右侧传播出去

D.若将电表的两个电极分别置于③、④处,指针会发生偏转

10.(2022山东,9,2分)药物甲、乙、丙均可治疗某种疾病,相关作用机制如图所示,突触前膜释放的递质为去甲肾上腺素(NE)。下列说法错误的是(B)

A.药物甲的作用导致突触间隙中的NE增多

B.药物乙抑制NE释放过程中的正反馈

C.药物丙抑制突触间隙中NE的回收

D.NE-β受体复合物可改变突触后膜的离子通透性

11.(2023全国乙,30,9分)人体心脏和肾上腺所受神经支配的方式如图所示。回答下列问题。

(1)神经元未兴奋时,神经元细胞膜两侧可测得静息电位。静息电位产生和维持的主要原因是 K+外流 。

(2)当动脉血压降低时,压力感受器将信息由传入神经传到神经中枢,通过通路A和通路B使心跳加快。在上述反射活动中,效应器有 传出神经末梢及其支配的心脏和肾上腺 。通路A中,神经末梢释放的可作用于效应器并使其兴奋的神经递质是 去甲肾上腺素 。

(3)经过通路B调节心血管活动的调节方式有 神经—体液调节 。

12.(2023广东,19,11分)神经肌肉接头是神经控制骨骼肌收缩的关键结构,其形成机制见图。神经末梢释放的蛋白A与肌细胞膜蛋白I结合形成复合物,该复合物与膜蛋白M结合触发肌细胞内信号转导,使神经递质乙酰胆碱(ACh)的受体(AChR)在突触后膜成簇组装,最终形成成熟的神经肌肉接头。

回答下列问题:

(1)兴奋传至神经末梢,神经肌肉接头突触前膜 Na+ 内流,随后Ca2+内流使神经递质ACh以 胞吐 的方式释放,ACh结合AChR使骨骼肌细胞兴奋,产生收缩效应。

(2)重症肌无力是一种神经肌肉接头功能异常的自身免疫疾病,研究者采用抗原抗体结合方法检测患者AChR抗体,大部分呈阳性,少部分呈阴性。为何AChR抗体阴性者仍表现出肌无力症状 为探究该问题,研究者作出假设并进行探究。

①假设一:此类型患者AChR基因突变,不能产生 乙酰胆碱的受体(或AChR) ,使神经肌肉接头功能丧失,导致肌无力。

为验证该假设,以健康人为对照,检测患者AChR基因,结果显示基因未突变,在此基础上作出假设二。

②假设二:此类型患者存在 蛋白M(或蛋白I或蛋白A) 的抗体,造成 乙酰胆碱受体(AChR)无法在突触后膜成簇组装 ,从而不能形成成熟的神经肌肉接头,导致肌无力。

为验证该假设,以健康人为对照,对此类型患者进行抗体检测,抗体检测结果符合预期。

③若想采用实验动物验证假设二提出的致病机制,你的研究思路是 给实验动物注射蛋白A或M或I的抗体,观察是否出现肌无力(或给实验动物注射蛋白A或M或I抗体的抑制剂,观察肌无力是否缓解) 。

13.(2023湖南,18,12分)长时程增强(LTP)是突触前纤维受到高频刺激后,突触传递强度增强且能持续数小时至几天的电现象,与人的长时记忆有关。如图是海马区某侧支LTP产生机制示意图,回答下列问题:

(1)依据以上机制示意图,LTP的发生属于 正 (填“正”或“负”)反馈调节。

(2)若阻断NMDA受体作用,再高频刺激突触前膜,未诱发LTP,但出现了突触后膜电现象。据图推断,该电现象与 Na+ 内流有关。

(3)为了探讨L蛋白的自身磷酸化位点(图中α位和β位)对L蛋白自我激活的影响,研究人员构建了四种突变小鼠甲、乙、丙和丁,并开展了相关实验,结果如表所示:

结果 正常 小鼠 组别

甲 乙 丙 丁

α位突变为缬氨酸,该位点不发生自身磷酸化 α位突变为天冬氨酸,阻断Ca2+/钙调蛋白复合体与L蛋白结合 β位突变为丙氨酸,该位点不发生自身磷酸化 L蛋白编码 基因缺失

项 目 L蛋白活性 + ++++ ++++ + -

高频刺激 有LTP 有LTP 无LTP 无LTP

注:“+”多少表示活性强弱,“-”表示无活性

据此分析:

①小鼠乙在高频刺激后 无 (填“有”或“无”)LTP现象,原因是 Ca2+/钙调蛋白复合体不能与L蛋白结合 。

②α位的自身磷酸化可能对L蛋白活性具有 抑制 作用。

③在甲、乙和丁实验组中,无L蛋白β位自身磷酸化的组是 乙、丁 。

14.(2022海南,17,10分)人体运动需要神经系统对肌群进行精确的调控来实现。肌萎缩侧索硬化(ALS)是一种神经肌肉退行性疾病,患者神经肌肉接头示意图如图。回答下列问题。

(1)轴突末梢中突触小体内的Ach通过 胞吐 方式进入突触间隙。

(2)突触间隙的Ach与突触后膜上的AchR结合,将兴奋传递到肌细胞,从而引起肌肉 兴奋 ,这个过程需要 化学 信号到 电 信号的转换。

(3)有机磷杀虫剂(OPI)能抑制AchE活性。OPI中毒者的突触间隙会积累大量的 乙酰胆碱(Ach) ,导致副交感神经末梢过度兴奋,使瞳孔 收缩 。

(4)ALS的发生及病情加重与补体C5(一种蛋白质)的激活相关。如图所示,患者体内的C5被激活后裂解为C5a和C5b,两者发挥不同作用。

①C5a与受体C5aR1结合后激活巨噬细胞,后者攻击运动神经元而致其损伤,因此C5a-C5aR1信号通路在ALS的发生及病情加重中发挥重要作用。理论上使用C5a的抗体可延缓ALS的发生及病情加重,理由是 C5a的抗体与受体C5aR1竞争性结合C5a,从而不能激活巨噬细胞,使运动神经元不会受到攻击而损伤 。

②C5b与其他补体在突触后膜上形成膜攻击复合物,引起Ca2+和Na+内流进入肌细胞,导致肌细胞破裂,其原因是 Ca2+和Na+内流进入肌细胞,使肌细胞内溶液浓度(或细胞内液渗透压)增大,导致细胞吸水涨破 。

考点3 神经系统的分级调节及人脑的高级功能

15.(2023山东,9,2分)脊髓、脑干和大脑皮层中都有调节呼吸运动的神经中枢,其中只有脊髓呼吸中枢直接支配呼吸运动的呼吸肌,且只有脑干呼吸中枢具有自主节律性。下列说法错误的是(A)

A.只要脑干功能正常,自主节律性的呼吸运动就能正常进行

B.大脑可通过传出神经支配呼吸肌

C.睡眠时呼吸运动能自主进行体现了神经系统的分级调节

D.体液中CO2浓度的变化可通过神经系统对呼吸运动进行调节

16.(2023福建,11,4分)一位高血压患者清晨突发右侧手臂和腿部无力麻木,说话含糊不清,且听不懂别人说话,并出现尿失禁等症状。经医生诊断,该患者发生了脑卒中,脑部血管阻塞,但脑干、脊髓和脊神经等未受损。下列相关叙述错误的是(D)

A.该患者大脑左半球S区和H区因缺血造成损伤

B.该患者大脑左半球第一运动区的上部因缺血造成损伤

C.为减少脑卒中发生,高血压人群应避免过多摄入钠盐

D.排尿反射受大脑皮层发出的交感神经和副交感神经共同调控

17.(2022湖南,4,2分)情绪活动受中枢神经系统释放神经递质调控,常伴随内分泌活动的变化。此外,学习和记忆也与某些神经递质的释放有关。下列叙述错误的是(A)

A.剧痛、恐惧时,人表现为警觉性下降,反应迟钝

B.边听课边做笔记依赖神经元的活动及神经元之间的联系

C.突触后膜上受体数量的减少常影响神经递质发挥作用

D.情绪激动、焦虑时,肾上腺素水平升高,心率加速

三年模拟

综合基础练

选择题(每小题只有一个选项符合题意)

1.(2024丰台二模,13)有些地区有食用草乌炖肉的习惯,如果加工不当,草乌中的乌头碱会作用于迷走神经,使其持续兴奋,引起呼吸衰竭、心律失常等症状,严重时可导致死亡。下列判断不合理的是(B)

A.脑干会对传入的信号进行分析和综合后发出指令控制呼吸

B.乌头碱通过与钠离子通道蛋白结合从而抑制钠离子内流

C.交感神经和副交感神经共同参与呼吸反射的调节作用

D.乌头碱可能影响神经递质的释放从而使心肌异常兴奋

2.(2024石景山一模,8)如图表示在正常情况下及河豚毒素处理后,离体神经纤维上某点接受相同强度刺激时的电位变化。下列叙述不正确的是(B)

A.降低培养液中K+浓度会提高B点的绝对值

B.神经纤维膜内K+/Na+的值从B→A时会增加

C.河豚毒素可能抑制Na+内流使动作电位无法形成

D.临床上可将河豚毒素作为镇定剂或麻醉剂

3.(2024顺义一模,15)ChatGPT是目前人工智能技术驱动的自然语言处理工具。在学习和理解人类语言的基础上,ChatGPT可与人类聊天交流,回答各领域专业知识,完成撰写论文等任务。下列关于人脑与ChatGPT的叙述错误的是(D)

A.ChatGPT在处理复杂、不确定任务上远不如人脑

B.ChatGPT不能产生情感、情绪和主观意识

C.人脑能够基于经验和多种环境刺激不断学习和适应

D.二者均通过电信号和化学信号的传递来构建认知功能

4.(2024西城一模,8)谷氨酸是维持正常脑功能所必需的兴奋性递质,而癫痫病患者脑组织液中谷氨酸浓度显著升高。图为谷氨酸在神经组织细胞间的部分代谢过程,下列叙述不正确的是(C)

A.突触前神经元以胞吐的方式释放谷氨酸

B.突触后神经元的细胞膜上有谷氨酸受体

C.健康人过量摄入谷氨酸会导致癫痫病

D.谷氨酸转运蛋白不足可能导致癫痫病

5.(2023通州一模,8)缺血性脑卒中是由脑部血管阻塞等引起的脑组织坏死,可发生在脑的不同区域。若缺血性脑卒中患者无其他损伤,以下叙述错误的是(C)

A.损伤发生在小脑时,患者可能出现站立行走不稳

B.损伤发生在下丘脑时,患者可能出现持续性高热

C.损伤发生在大脑皮层S区时,患者不能发出声音

D.损伤发生在大脑皮层运动中枢时,患者可能瘫痪

综合拔高练1

一、选择题(每小题只有一个选项符合题意)

1.(2024东城期末,8)通过微电极测定细胞的膜电位,如图所示,PSP1和PSP2分别表示突触a和突触b的后膜电位。下列叙述错误的是(B)

A.突触a前膜释放的递质与后膜上的受体形成递质—受体复合物

B.突触b前膜释放的递质使突触后膜对离子的通透性减小

C.Na+内流会形成PSP1,Cl-内流会形成PSP2

D.PSP1和PSP2共同影响突触后神经元动作电位的产生

2.(2024朝阳一模,7)V8是由金黄色葡萄球菌分泌的蛋白酶。小鼠皮肤表皮破损感染金黄色葡萄球菌后,会发生强烈的瘙痒和搔抓。研究者探究金黄色葡萄球菌诱发上述反应的机制,结果如图。已知缺失V8的金黄色葡萄球菌不再引发瘙痒和搔抓。

以下推断错误的是(D)

A.对照组在小鼠表皮内注射与V8等量生理盐水

B.金黄色葡萄球菌通过释放V8引发小鼠瘙痒

C.V8处理使瘙痒感觉神经元膜电位发生变化

D.V8引发瘙痒和搔抓过程中必须有F2r参与

3.(2024朝阳期末,7)肌萎缩侧索硬化症(ALS)的发病机制如下:患者体内突触小体处的部分C5蛋白被激活后裂解为C5a和C5b。C5a可激活巨噬细胞攻击运动神经元而致其损伤;C5b参与形成的膜攻击复合物可引起Ca2+和Na+内流进入肌细胞,导致肌细胞破裂。有关分析错误的是(B)

A.运动神经元通过释放神经递质影响肌细胞的活动

B.C5a、C5b作为神经递质影响神经元和肌细胞活性

C.巨噬细胞攻击可能导致神经—肌细胞处的突触减少

D.使用C5a的抗体可以延缓ALS的发生及病情加重

4.(2023西城一模,10)有些神经元释放的递质不仅激活突触后膜上的受体,也能通过受体作用于突触前膜。向体外培养的神经元突触小体内注入足量标记的递质(NA),间隔一段时间给予适当刺激,检测递质释放量(如图)。下列叙述错误的是(A)

A.递质通过突触前膜的受体转运到突触小体中

B.递质与突触后膜的受体结合实现信息的传递

C.胞外递质浓度增加抑制了突触前膜释放递质

D.这种递质释放的自身抑制现象属于负反馈调节

二、非选择题

5.(2024海淀一模,18节选)高等动物的学习、记忆功能与海马脑区神经元的突触联系有关。

(1)小鼠海马脑区神经元突触后膜上分布A受体和N受体,二者均为离子通道(图1甲)。对突触前神经元施加单次刺激后,传入神经末梢释放的 神经递质 与两种受体结合(图1乙),Na+通过A通道内流导致突触后膜的电位变化,促进K+解除N通道处Mg2+的阻碍,进而K+ 外流 ,引发Na+和Ca2+通过N通道内流。

(2)基于上述机理,研究人员对突触前神经元施加高频强刺激(TBS),测量TBS施加前后,给予单次刺激时A受体及N受体引发的突触后膜电位最大值,结果如图2。

①图2结果显示 TBS刺激后,A受体及N受体施加单次刺激引发的突触后膜电位最大值增大 ,表明该突触传递的信号强度在施加TBS后增强,这种现象称为LTP。

②进一步研究发现,LTP出现的原因是:施加TBS,A受体被激活进而引发的膜电位变化持续时间增长,引起更多 Ca2+(或“Ca2+和Na+”) 流入突触后神经元,引发镶嵌有N和A受体的囊泡转运至突触后膜并与细胞膜融合,从而 增加突触后膜A受体和N受体 的数量。

6.(2024西城期末,18)为研究动物捕猎行为的关键神经通路,科学家开展了实验研究。

(1)神经调节的基本方式是 反射 。为研究小鼠捕猎行为对视觉及触觉的依赖性,对同一只小鼠进行相应实验处理,并测定捕猎活动时小鼠相关脑区的电信号产生时间和强度(图1)。结果说明小鼠捕猎行为依赖 视觉和触觉 。

(2)已知视觉和触觉的感受器在中枢的投射区均为SC区,研究者在图2所示SC区部分神经元a中植入蓝光脉冲光电极。

①在蓝光诱导下神经元a产生兴奋,而相邻未植入电极的神经元c随后也能兴奋的原因是 蓝光诱导下神经元a兴奋并释放神经递质,与神经元c细胞膜上的受体结合,引起神经元c兴奋 。

②研究者在实验组小鼠的SC区导入表达神经毒素T的病毒载体,用蓝光进行诱导,结果如图2,说明SC区神经信号的传递被有效阻断,依据是 与对照组相比,实验组神经元a的兴奋未改变,神经元c不兴奋 。

③测定以上两组小鼠捕猎行为的相关指标,得出SC区活动大大提高捕猎效率。本实验还对小鼠基本运动能力进行了检测,结果显示实验组与对照组无明显差异。你认为该检测是否必要并说明理由: 有必要,说明小鼠捕猎行为的改变不是基本运动能力变化引起的 。

(3)小鼠捕猎的过程中SC神经元轴突主要投射到S区,形成SC-S通路。为证明S区参与捕猎行为,研究者通过控制蓝光激发测得实验数据(图3),实验组小鼠的处理填写在表格中(在表格中填写“+”“-”)。

处理 脑区

SC区 S区

表达神经毒素T -

植入光电极

答案

处理 脑区

SC区 S区

表达神经毒素T - -

植入光电极 - +

(4)综合上述实验结果,概述小鼠捕猎行为的神经通路。

视觉和触觉感觉输入→SC区→SC-S通路(S区)

综合拔高练2

一、选择题(每小题只有一个选项符合题意)

1.(2024延庆一模,9)将枪乌贼巨大轴突浸泡在海水中,记录到的动作电位如图中1所示;当把海水换成33%海水加67%葡萄糖的等渗溶液时,记录到的动作电位为2;把溶液换回海水时,记录到的动作电位为3,下列说法正确的是(D)

A.葡萄糖溶液损伤轴突膜,导致其动作电位的幅度变小

B.葡萄糖抑制轴突膜上的离子通道,导致动作电位的幅度变小

C.轴突外Cl-浓度降低是影响动作电位幅度的关键原因

D.轴突外Na+浓度降低是影响动作电位幅度的关键原因

2.(2024丰台一模,10)突触前膜释放兴奋性递质使突触后神经元产生的局部电位变化称为兴奋性突触后电位(EPSP),EPSP足够大时能触发动作电位。图1中刺激单个感觉神经元时能在运动神经元胞体记录到一个EPSP;刺激多个感觉神经元,则会激起一个足够大的EPSP。图2中①为动作电位,②③为EPSP。下列叙述错误的是(D)

A.感觉神经元兴奋后释放递质会提高突触后膜对Na+的通透性

B.刺激单个感觉神经元时电极记录到的电位变化最可能为③

C.突触后神经元的膜电位可受到神经递质释放量的影响

D.TIF传导到运动神经元轴突末梢会引发效应器兴奋

3.(2024海淀期末,7)小鼠受到社交挫败刺激后,通过如图所示的调节过程改变睡眠时间及激素分泌,从而在一定程度上缓解焦虑。下列分析不正确的是(C)

A.若LH区神经元异常兴奋,会导致睡眠时间缩短

B.人为抑制VTA区神经元活性,可能导致小鼠焦虑行为无法得到缓解

C.VTA区神经元通过垂体分泌的促肾上腺皮质激素使肾上腺皮质激素分泌增加

D.应对社交挫败刺激的调节过程中,下丘脑存在效应器

4.(2024海淀二模,8)研究发现果蝇复眼的一种感光细胞同时释放组胺和乙酰胆碱两种神经递质,其中组胺与精细的运动视觉信号传递有关,乙酰胆碱则通过作用于伞形神经元来调节昼夜节律,其形成的突触结构及作用机理如下图。据此分析不正确的是(C)

A.伞形神经元、视神经元膜上的受体与不同的神经递质结合,可引发不同的生理效应

B.两种神经递质均以胞吐形式通过突触前膜释放

C.两种神经递质均只与突触后膜上的受体结合

D.感光细胞通过负反馈调节维持突触间隙适宜的组胺浓度

5.(2023延庆一模,11)芬太尼作为一种强效止痛剂适用于各种疼痛及手术过程中的镇痛,其镇痛机制如图所示。下列相关叙述错误的是(B)

A.芬太尼与芬太尼受体结合,促进神经元K+的外流

B.神经元K+外流引发的电位变化促进了Ca2+的内流

C.Ca2+的内流促进神经递质释放,引发突触后神经元兴奋

D.芬太尼通过抑制突触间的信号传递缓解大脑皮层产生的疼痛信号

二、非选择题

6.(2024东城二模,17)哺乳动物幼崽的母亲依恋行为是生命历程中的第一种社会行为,近期我国科学家揭示了该行为的调控机制。

(1)神经调节的基本方式是 反射 。母亲气味作为刺激,使幼崽的相关感受器产生兴奋,兴奋沿着传入神经向 神经中枢 传导,经过综合处理最终使幼崽表现出母亲依恋行为。

(2)基因T表达产物是神经递质5-羟色胺(5-HT)合成必需的酶。为探究5-HT对幼鼠母亲依恋行为的影响,取一对基因T缺失突变杂合小鼠(+/-)进行杂交,利用杂交子代幼鼠进行如下实验。

①如图1,在测试盒子的两侧分别放置来自幼鼠母亲的巢穴物品(A)和未使用过的巢穴物品(B),幼鼠放置在中间空白处,统计幼鼠在两侧的停留时间,结果如图2所示。实验结果说明 5-HT是幼鼠产生母亲依恋行为所必需的 。

②为进一步证实上述结论,研究人员对①操作进行了改进:将未使用过的巢穴物品替换为其他雌鼠的巢穴物品,其余处理均相同。所得实验结果支持上述结论。改进的目的是 明确5-HT影响的是幼鼠对母亲气味的特异性反应 。

(3)母亲气味可激活幼鼠脑中的5-HT能神经元(释放的神经递质为5-HT)和催产素能神经元(释放的神经递质为催产素)。研究人员提出假设:5-HT能神经元对幼鼠母亲依恋行为的调控需通过催产素能神经元。利用图1装置进行实验以验证该假设,实验组应选择的幼鼠和试剂分别为 b、c (填字母序号),预期实验结果为 幼鼠在A和B的停留时间无显著差异 。

a.基因T缺失纯合突变体

b.催产素受体基因缺失纯合突变体

c.5-HT

d.催产素

7.(2024房山一模,16)在非人类灵长类、啮齿类等动物中,个体之间的互相梳理行为对于加强和维持社会联系、减少社交孤立至关重要。为研究该现象的产生机制做了相关实验。

(1)愉悦的触摸引起感觉神经元产生 兴奋(神经冲动) ,通过传入神经在 大脑皮层 产生舒适感。当小鼠总在特定环境位置被抚摸时,小鼠会对该位置形成位置偏好,该应答反应被称为 条件 反射。

(2)有研究表明,感觉神经元K可能与此应答反应有关。荧光标记K神经元,显微镜下观察野生型和K神经元缺失模型小鼠(ABL)神经元,结果如图1所示。

ABL(模型鼠)构建成功的依据是 与野生型小鼠相比,ABL中的K神经元显著减少 。

(3)为研究K神经元的作用,研究人员通过检测野生型小鼠和ABL的行动轨迹来反映位置偏好,实验过程如图2。

①Ⅰ、Ⅱ处所需的实验处理分别是 C、D 。(填图下的字母)

②Ⅲ、Ⅳ处支持感觉神经元K参与位置偏好应答反应的运动轨迹分别是 B、A 。(填图下的字母)

(4)请基于上述研究,提出一个可进一步研究的问题: 验证K神经元是否是传入神经元;如何使ABL恢复具有位置偏好功能(合理得分) 。

(

第

21

页 共

21

页

)

同课章节目录