古诗词诵读《拟行路难(其四)》《客至》《登快阁》《临安春雨初霁》课件(共69张PPT)统编版高中语文选择性必修下册

文档属性

| 名称 | 古诗词诵读《拟行路难(其四)》《客至》《登快阁》《临安春雨初霁》课件(共69张PPT)统编版高中语文选择性必修下册 |  | |

| 格式 | pptx | ||

| 文件大小 | 36.6MB | ||

| 资源类型 | 教案 | ||

| 版本资源 | 统编版 | ||

| 科目 | 语文 | ||

| 更新时间 | 2024-09-25 10:32:37 | ||

图片预览

文档简介

(共69张PPT)

选择性必修下册

古诗词诵读四首

拟行路难

鲍照

知作者

鲍照(约414—466)字明远,出身寒微,自称“家世贫贱”。

他与谢灵运、颜延之并称为“元嘉三大家”。

宋文帝元嘉十六年(439),20多岁时,为了谋求官职,去谒见临川王刘义庆,献诗言志,获得赏识,被任为国侍郎。刘义庆在这一年任江州刺史,他也在同年秋到江州赴职。

元嘉二十一年 (444) ,刘义庆病逝,他也随之失职,在家闲居了一段时间。后来,又做过一些小官。后卷入王室斗争,为乱兵所害。

知作者

鲍照一生沉沦下僚,很不得志。钟嵘《诗品》说鲍照 “才秀人微,取湮当代”。

他的文学成就是多方面的,诗、赋、骈文都不乏名篇,但成就最高的则是诗歌。他的诗文,在生前颇负盛名,对后来的作家也产生过重大影响。其中乐府诗在他现存的作品中所占的比重很大,而且多传诵名篇。最有名的是《拟行路难》18 首。

白也诗无敌,

飘然思不群。

清新庾开府,

俊逸鲍参军。

——杜甫《春日忆李白》

晓背景

魏晋南北朝的文人社会

鲍照生活在魏晋南北朝时期,这个时期实行门阀制度,主要由数十个大家族(士族)统治当时的社会,士族制度下的门阀士族,特别是高级士族凭借门第出身就可以做官,世世代代控制高级官职。这就造成了“上品无寒门,下品无世族”的局面。门阀制度阻塞了寒士的仕进之路,一些才高的寒士自然心怀不平。这些反映在文学作品中,就成为这个时期文学的一个特色。

门阀制度像大山一样压在鲍照身上,促使他把无比巨大的愤懑不平之气化作《拟行路难》这样的诗篇。

行路难,乐府杂曲歌辞名,《乐府解题》说《行路难》多言“仕路艰难及离别伤感之意”。

拟行路难,为乐府组诗名。歌咏人世的种种忧患,寄寓悲愤。后人评价说《拟行路难》思想内容和原题妙合无垠。此诗是第四首。

解题目

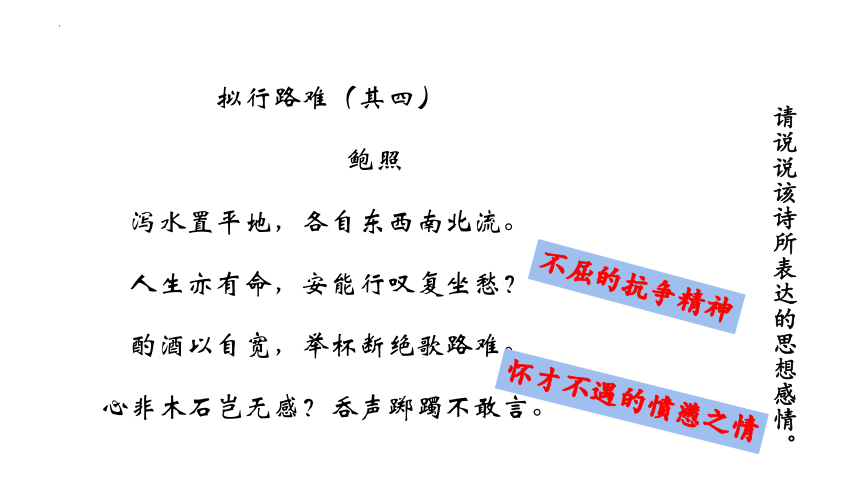

拟行路难(其四)

鲍照

泻水置平地,各自东西南北流。

人生亦有命,安能行叹复坐愁?

酌酒以自宽,举杯断绝歌路难。

心非木石岂无感?吞声踯躅不敢言。

请说说该诗所表达的思想感情。

怀才不遇的愤懑之情

不屈的抗争精神

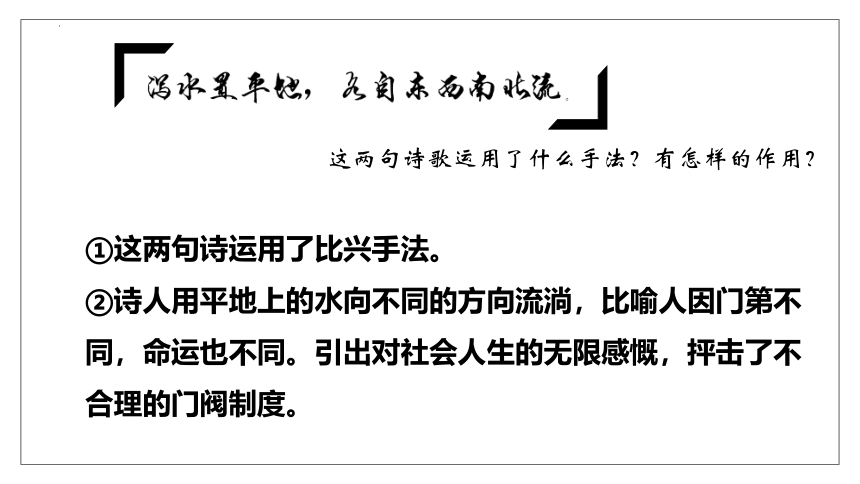

这两句诗歌运用了什么手法?有怎样的作用?

①这两句诗运用了比兴手法。

②诗人用平地上的水向不同的方向流淌,比喻人因门第不同,命运也不同。引出对社会人生的无限感慨,抨击了不合理的门阀制度。

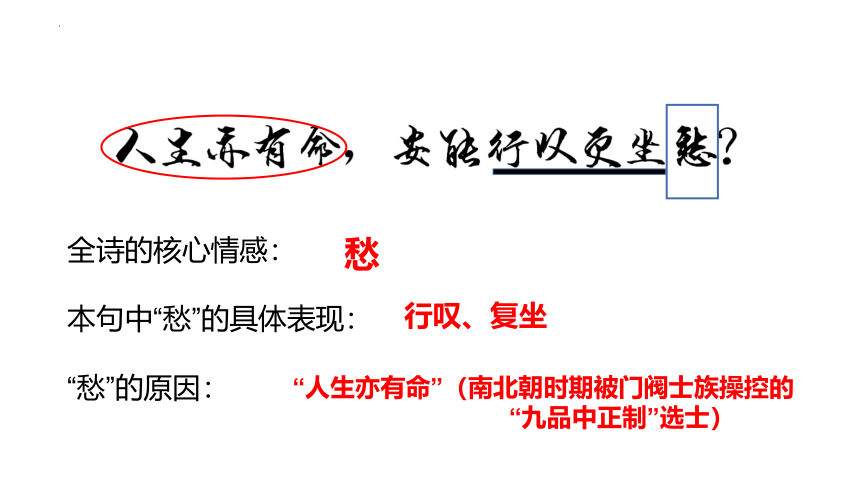

全诗的核心情感:

本句中“愁”的具体表现:

“愁”的原因:

愁

行叹、复坐

“人生亦有命”(南北朝时期被门阀士族操控的

“九品中正制”选士)

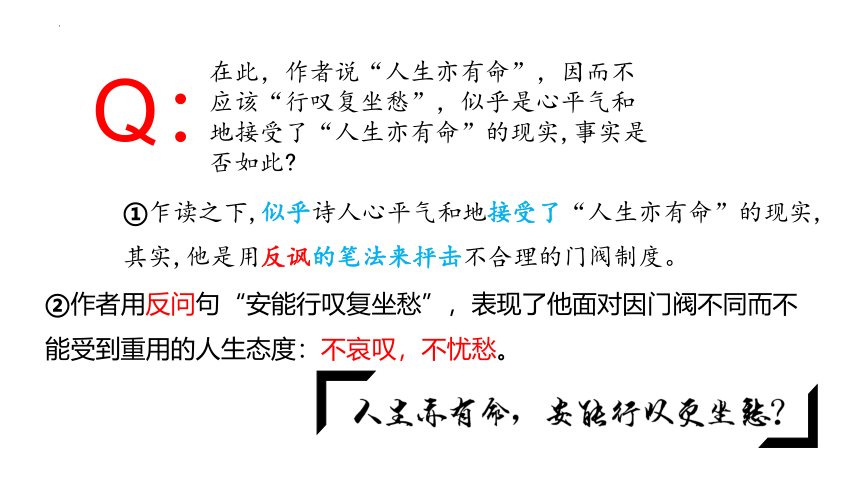

在此,作者说“人生亦有命”,因而不应该“行叹复坐愁”,似乎是心平气和地接受了“人生亦有命”的现实,事实是否如此

Q:

①乍读之下,似乎诗人心平气和地接受了“人生亦有命”的现实,其实,他是用反讽的笔法来抨击不合理的门阀制度。

②作者用反问句“安能行叹复坐愁”,表现了他面对因门阀不同而不能受到重用的人生态度:不哀叹,不忧愁。

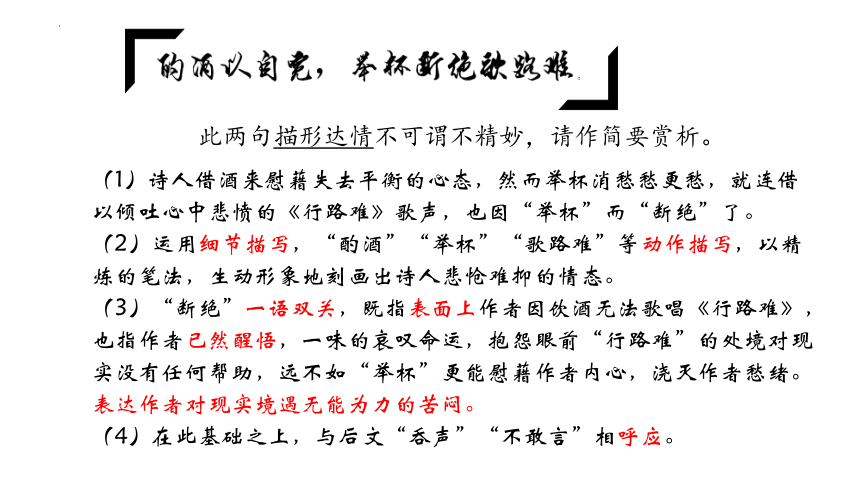

此两句描形达情不可谓不精妙,请作简要赏析。

(1)诗人借酒来慰藉失去平衡的心态,然而举杯消愁愁更愁,就连借以倾吐心中悲愤的《行路难》歌声,也因“举杯”而“断绝”了。

(2)运用细节描写,“酌酒”“举杯”“歌路难”等动作描写,以精炼的笔法,生动形象地刻画出诗人悲怆难抑的情态。

(3)“断绝”一语双关,既指表面上作者因饮酒无法歌唱《行路难》,也指作者已然醒悟,一味的哀叹命运,抱怨眼前“行路难”的处境对现实没有任何帮助,远不如“举杯”更能慰藉作者内心,浇灭作者愁绪。表达作者对现实境遇无能为力的苦闷。

(4)在此基础之上,与后文“吞声”“不敢言”相呼应。

既然明白了道理,在行动上也停止再唱《行路难》,但为何还要说出“心非木石岂无感?吞声踯躅不敢言”的话来?

Q:

(1)第七句作者吐出真情:“心非木石岂无感”,用反问的句式,冲决了自我克制的堤防,使全诗的情感达到了高潮。

(2)第八句却是一声低沉的哀叹:“吞声踯躅不敢言!”到了嘴边的呼喊,却突然“吞声”强忍,“踯躅”克制住了。

(3)作者巧妙运用运用对比手法,诗情的跌宕,将诗人忍辱负重、矛盾痛苦的精神状态描写得淋漓尽致。

梳理诗人情感变化的过程

认命——不认命——认命

︱ ︱ ︱

抨击 悲愤 无奈

作者情感由“屈从”到“不平”再到“认命”到“借酒浇愁,唱歌断愁”再到“无可奈何”。整首诗塑造了一位满怀郁结,举杯消愁却大放悲声、忍辱负重而又悲怆难抑的诗人形象。

行路难(其一)

李白

金樽清酒斗十千,玉盘珍羞直万钱。

停杯投箸不能食,拔剑四顾心茫然!

欲渡黄河冰塞川,将登太行雪满山。

闲来垂钓碧溪上,忽复乘舟梦日边。

行路难!行路难!多歧路,今安在?

长风破浪会有时,直挂云帆济沧海。

《拟行路难》和李白的《行路难》在表现手法、内容和情感上有何异同?

类诗探读

相同点:

①表现手法相似

都采用了比兴的表现手法。“泻水置平地,各自东西南北流”,把水的流向的不同比作人生的贵贱穷达的不同。“欲渡黄河冰塞川,将登太行雪满山”则是把宦途比作行路的艰难。

②内容上都抒写怀才不遇。

不同点:

从情感看,李诗是高昂向上的,鲍诗却忍气吞声,徘徊辗转,愁情无以释怀。

鲍照的诗歌,有对命运的抗争,但也是无力的表达,最后“吞声踯躅不敢”流露出对现实的无奈和痛苦。而李诗虽有表达壮志难酬的苦闷,“长风破浪会有时,直挂云帆济沧海”, 表现了一种积极的追求、乐观的自信和顽强坚持理想的品格。 凸现出诗人力图从苦闷中挣脱出来的强大精神力量。

名句默写

1.鲍照《拟行路难》中“——————,——————”两句以常见的自然现象作为起兴,用平地上的水向四面八方流,比喻人因门第不同,命运也不同。

2.《拟行路难(其四)》中,“——————,——————”两句表达鲍照不愿徒劳哀叹宿命人生。

3.在《拟行路难》中“——————,——————”两句将其忍辱负重、矛盾痛苦的精神状态表现得淋漓尽致。

名句默写

答案:

1、泻水置平地,各自东西南北流

2、人生亦有命,安能行叹复坐愁

3、心非木石岂无感?吞声踯躅不敢言

客至

杜甫

王勃的“海内存知己,天涯若比邻。”

王维的“劝君更尽一杯酒,西出阳关无故人。”

高适的“莫愁前路无知己,天下谁人不识君。”

李白的“桃花潭水深千尺,不及汪伦送我情。”

下面,我们将学习的这一首古诗也是和友情有关的,

那就是杜甫的《客至》。

知作者

杜甫,字子美,河南巩县人,自号少陵野老,因他做过工部侍郎,又称杜工部,是我国古代伟大的现实主义诗人。代表作是“三吏”、“三别”,真实反映了唐朝由盛而衰的历史和老百姓的疾苦,因而被称为“诗史 ”,他与李白齐名,并称“李杜”,被人誉“诗圣”。作品风格以沉郁顿挫为主。

知背景

唐肃宗上元元年(760年)春天,杜甫在友人严武的帮助下,在成都西郊外的浣花溪畔建了一所草堂,暂时定居下来。

这一段时光,算得上杜甫一生中最明媚的时光。因为有友人的接济,杜甫一家人的生活相对比较安定,同时一家人团聚的生活在曾经长久的分别后显得格外幸福。成都秀美的风物景色更使得草堂生活充满了生活乐趣。这期间作者留下许多文字记录生活中美好温馨的点滴,如“好雨知时节,当春乃发生。”(《春夜喜雨》)

“老妻画纸为棋局, 稚子敲针作钓钩。”(《江村》)

上元二年春意盎然的一天,友人崔县令登门拜访,诗人

喜出望外,于是写下这首欢快明丽的《客至》。

题解

“客”指崔明府。

杜甫在题后自注:“喜崔明府相过”。

明府,唐人对县令的称呼。

相过:即探望、相访。

赏析

舍南舍北皆春水,但见群鸥日日来。

鸥(ōu):鸥科,各种鸟的统称,多生活在海边。

屋南屋北都萦绕着漫漫的春水,只看见成群的鸥鸟天天飞来。

首联诗句赏析:

描绘了草堂环境的清幽,景色的秀丽。点明时令、地点和环境。

“日日”来的是群鸥,点明环境清幽僻静。

“但见”含弦外之音,说明作者生活的单调,无其他来访者。

不仅点出环境的清幽僻静,也写出诗人远离世俗的舒畅;

同时也说明,亲友云散,只见群鸥,不见其他来访者,闲逸的生活不免有一丝单调、寂寞。

花径不曾缘客扫,蓬门今始为君开。

缘客扫:为了迎客而打扫,古人常以打扫门庭表示欢迎客人。

蓬门:蓬草编成的门。

花间的小路不曾因为客人而清扫,茅草的院门今天才为您的光临而敞开。

颔联诗句赏析:

由外转内,从户外的景色转到院中的情景,引出“客至”,用与客人谈话的口吻,增强了生活实感,表现了诗人喜客之至,待客之诚。

盘飧市远无兼味,樽酒家贫只旧醅。

盘飧(sūn):指菜肴。

兼(jiān)味:两种以上食品,指丰盛的饮食。

樽(zūn):古代盛酒的器具。

旧醅(pēi):隔年的陈酒。

离城太远,盘中的菜肴没有多样,杯中的酒水因为家境贫穷只有旧醅。

颈联诗句赏析:

“旧醅”:旧酿的浊酒。“醅”,未经过滤的酒。古人好饮新酒,所以诗人因旧醅待客而有歉意。

肯与邻翁相对饮,隔篱呼取尽余杯。

客人肯不肯与邻家的老翁相对而饮?如果肯的话,(我)就隔着篱笆召唤他过来,一起喝尽这最后的几杯。

尾联诗句赏析:

“邀邻喝酒”:用这种民间常见的方式表示自己难得的兴奋:我家来尊贵客人了,你也过来喝几杯,好好地帮我陪陪客人,喝个痛快,玩个尽兴!

“尽余杯”一语可以看出,这时酒宴已到高潮,诗人欲呼邻翁与客人对饮,可见二位酒兴之浓和气氛的欢快。这一细节别开生面,别有情趣,表现了诗人淳朴的性格和好客的心情。

客 至

杜 甫

舍南舍北皆春水,但见群鸥日日来。

花径不曾缘客扫,蓬门今始为君开。

盘飧市远无兼味,樽酒家贫只旧醅。

肯与邻翁相对饮,隔篱呼取尽余杯。

盼客

客至

待客

邀邻

喜

内容

基调

《客至》这首诗描写了迎客、待客的全过程,表现了诗人淳朴好客的性情。

《客至》一诗写诗人“草堂”清幽的居住环境的诗句是“————,——————。”

舍南舍北皆春水,但见群鸥日日来

《客至》中,描写居处的景色,清丽疏淡,与山水鸥鸟为伍,显出与世相隔的心境的诗句是:——————,——————。

舍南舍北皆春水,但见群鸥日日来

.陶渊明在《归去来兮辞》中说“园日涉以成趣,门虽设而常关”,写出了自己回归田园后的独居生活。杜甫《客至》诗中也有类似的意象的句子是“——————,——————”。

花径不曾缘客扫,蓬门今始为君开

名句默写

《客至》中,与陶渊明的“过门更相呼,有酒斟酌之”意趣相似的诗句是:——————,——————。

肯与邻翁相对饮,隔篱呼取尽余杯

杜甫盛情招待崔明府,频频劝饮,但是“——————,——————”因力不从心,酒菜欠丰,而不免歉疚。我们仿佛听到那实在而又亲切的家常话,字里行间充满了融洽气氛。

盘飧市远无兼味,樽酒家贫只旧醅。

名句默写

登快阁

黄庭坚

知作者

黄庭坚(1045—1105)字鲁直,号山谷道人,晚号涪翁,黔安居士,八桂老人。北宋诗人,书法家。江西诗派代表者。

黄庭坚出于苏轼门下,与张耒[lěi]、秦观、晁cháo 补之并称为“苏门四学士”,后与苏轼齐名,世称“苏黄”。

兼擅行、草书,和苏轼、米芾、蔡襄称宋四家;词与秦观齐名,词风流宕豪迈。

痴儿了却公家事,快阁东西倚晚晴。

注释

[1] 快阁在吉州太和县赣江之上,此诗作于元丰五年(1082)作者任太和令时。

[2]痴儿:作者自指。作者认为一心想把官事办好的人是“痴”,故以“痴儿”自许。

[3]东西:东边和西边 。指在阁中四处周览。

译文

我并非大器,只会敷衍官事,忙碌了一天了,趁着傍晚雨后初晴,登上快阁来放松一下心情。

诗意解读

首联写了作者公务之暇登快阁眺望。属于叙述的表达方式。“痴儿”是作者的自嘲,显示出一种孤傲不羁的神情,“了却”二字,可以看出诗人忙完官府事务后如释重负的欢快心情,表现对官场生活的厌倦和对登快阁欣赏自然景色的渴望。

“倚”字用的好,含有倚阁,赏晚晴两重意思,同时诗人此时已经结束一天公事,身心疲累了,就倚靠在阁楼上。如果用“赏”字,就显得呆板。

痴儿了却公家事,快阁东西倚晚晴。

诗意解读

落木千山天远大,澄江一道月分明。

解读

远望无数秋山,山上的落叶飘零了,浩渺的天空此时显得更加辽远阔大,澄净如玉的澄江在快阁亭下淙淙cóng流过,一弯新月,映照在江水中,显得更加空明澄澈。这是诗人初登快阁亭时所览胜景的描绘,也是诗人胸襟怀抱的写照。不禁使人想起杜甫"无边落木萧萧下,不尽长江滚滚来"的名句。前人曾评此二句道:"其意境天开,则实能劈古今未泄之奥妙。"

译文

举目远望,时至初冬,万木萧条,天地更显得阔大。而在朗朗明月下澄江如练向远处流去。

诗意解读

落木千山天远大,澄江一道月分明。

①.颔联描写了哪些景物?

落木、千山、天、澄江、月

②.这些景物具有怎样的特点?

简洁、辽阔、空旷、明净的特点

③.表现了作者怎样的心情?

写诗人陶醉在落木千山,澄江月明的美景之中,表现了对大自然的热爱。以景物的描绘衬托诗人胸襟的开阔,胸怀的远大。

诗意解读

朱弦已为佳人绝,青眼聊因美酒横。

解读

五、六二句,巧用典故。前句用伯牙捧琴谢知音的故事。《吕氏春秋·本味篇》载:“钟子期死,伯牙破琴绝弦,终身不复鼓琴,以为世无足复为鼓琴者。”后句用阮籍青白眼事。史载阮籍善为青白眼,“见礼俗之士,以白眼对之”,见所悦之人,“乃见青眼”(《晋书·阮籍传》)。因为知音不在,我不再弹奏,只有清樽美酒,聊以解忧。此处“横”字用得很生动,把诗人厌恶官场、欲求知音,无可奈何、孤独无聊的形象神情托了出来。

译文

友人远离,早已没有弄弦吹箫的兴致了,只有见到美酒,眼中才流露出喜色。

诗意解读

万里归船弄长笛,此心吾与白鸥盟。

注释

[6] 弄:吹,演奏。

[7] 与白鸥盟:据《列子·黄帝》:“海上之人有好沤(鸥)鸟者,每旦之海上从沤鸟游,沤鸟之至者,百住而不止。其父曰:‘吾闻沤鸟皆从汝游,汝取来吾玩之。’明日之海上,沤鸟舞而不下也。”后人以与鸥鸟盟誓表示毫无机心,这里是指无利禄之心,借指归隐。

译文

想想自己的为官生活,还真不如找只小船吹着笛子漂流到家乡去,在那里与白鸥做伴逍遥自在,岂不是更好的归宿。

诗意解读

诗人因在现实生活中抱负得不到施展,胸怀无人理解感到痛苦,而向往一种纯朴的没有猜忌的与世无争的归隐生活。这生活在人间社会得不到,只有驾小舟访白鸥,到江海去度余生了。

万里归船弄长笛,此心吾与白鸥盟。

尾联表明了诗人怎样的人生理想?

诗意解读

首联:

颔联:

颈联:

尾联:

记叙,照应题目,写登楼一事。

写景,描写登楼所见美景。

抒情,抒发登楼所生之感。

述志,弃官归隐,向往自由。

这一首著名的七律是诗人任太和县知县时登快阁的所见所感。诗中通过倚阁观望江、天的描述,勾勒了一幅深秋傍晚的图画,抒发了作者为官在外的一种失意无聊和归隐的情怀。

总结

1.下列对《登快阁》中诗句的理解,不正确的一项是

A.首联写了作者公务之暇登快阁眺望。 “痴儿”是作者的自嘲,但显示出一种兀傲的神情。“倚”字用得好,含有倚阁及赏晚晴两重意思。

B.颔联描写出自己登快阁后的所见。这一联描写了“落木”、“千山”、“天”、“江”和“月”等景物,气象阔远,寄托了作者对官场生活的厌恶和对大自然的向往。

C.尾联不说自己“想弃官归隐”,而是用了“归船”、“长笛”、“白鸥”等词语,这是将“想弃官归隐”这种抽象的思想感情用形象的东西表达出来,增加了诗歌的形象之美。

D.诗人在结尾处为排遣烦忧的“归船”、“白鸥”之想不但呼应了起首,顺势作结,给人以“一气盘旋而下之感”,而且意味隽永,让人想象无穷。

B

练习

参考答案:颈联中前一句用伯牙、子期知音的典故,后句用阮籍青白眼典故。青眼看人表示对人的喜爱或重视、尊重。因为知音不在,便弄断琴弦,不再弹奏,只有看到美酒,眼中才流露出喜色。诗人无可奈何、孤独无聊,只能用清樽美酒聊以解忧,获得一丝慰藉。

2.分析诗歌颈联运用典故的作用。

3、理解性默写

(1)诗句“无边落木萧萧下,不尽长江滚滚来”写景阔远清旷,自古推为名句,《登快阁》中也有类似的诗句:“_______________,_______________。”(2)黄庭坚在《登快阁》中描绘自己初登快阁亭时所览胜景,展现自己胸襟怀抱的两句是“_______________,_______________。”(3)《登快阁》中“_______________,_______________”透露了诗人对官场生涯的厌倦和对登快阁亭欣赏自然景色的渴望。

1、落木千山天远大 澄江一道月分明

2、落木千山天远大 澄江一道月分明

3、痴儿了却公家事 快阁东西倚晚晴

临安春雨初霁

陆游

知背景

陆游的这首《临安春雨初霁》写于淳熙十三年(1186),此时他已六十二岁,虽然他光复中原的壮志未衰,但对偏安一隅的南宋小朝廷的软弱与黑暗,是日益见得明白了。

这一年春天,陆游又被起用为严州知府,赴任之前,先到临安(今浙江杭州)去觐见皇帝,住在西湖边上的客栈里听候召见,在百无聊赖中,写下了这首广泛传诵的名作。

①临安,是南宋王朝的都城。

②春雨,点明时节和天气。

③初霁,刚刚放晴。

题解

临安春雨初霁

世味年来薄似纱,

谁令骑马客京华?

小楼一夜听春雨,

深巷明朝卖杏花。

矮纸斜行闲作草,

晴窗细乳戏分茶。

素衣莫起风尘叹,

犹及清明可到家。

如今的事态人情淡淡的像一层薄纱,谁又让我乘马来到京都作客沾染繁华?

住在小楼听尽了一夜的春雨淅沥滴答,明早深幽的小巷便有人叫卖杏花。

铺开小纸从容地斜写着草书,在小雨初晴的窗边细细地煮水沏茶、试品名茶。

不要叹息那京都的尘土会弄脏洁白的衣衫,清明时节还来得及回到镜湖边的山阴故家。

诗译诗译

如何解读首联的内容?

诗一开始就流露出不得已而来京的意思。世味薄则直道穷,南宋朝廷不图恢复,得过且过,官场上的习气一天比一天地坏下去,哪里还有什么直道呢 在这样的环境里做官,的确没有什么意思,因此诗人不提受职一事,而只说谁让我到京城来做客呢!

鉴赏

直抒胸臆,诗歌开头就用了一个生动巧妙的譬喻,感叹世态人情薄得就像半透明的纱,接着惊问“谁令骑马客京华”,表达了作者对世态炎凉的无奈和客籍京华的蹉跎的伤感。

首联用了什么表现手法?表现了作者怎样的情感?

颔联写了什么?又表达了怎样的情感?

听了一夜的春雨,次日清晨又听到深巷叫卖杏花,淡雅的春意油然而生,令人想起江南美丽的春色。但细品一下,诗人听了一夜的春雨,并未入眠。在这春夜里他为何事辗转反侧呢?那远远传来的如断如续的卖花声,又能给他一些什么样的愉悦和抚慰呢?不能。只有诗人一个人在清幽得空寂的春晨中独自惆怅。而达官贵人多居深巷,那里自然有人去叫卖杏花,这不经意的一笔,点染了临安城中的“太平盛世”气象,似乎全然忘记了亡国的危险。

鉴赏

“一夜”意为“整夜”。诗人整夜“听春雨”,似在暗示重被起用的他并不快意,也无意与明媚的春光为伍,反而因这“一夜春雨”而辗转不眠,忧患不已。

有人说,阅读《临安春雨初霁》诗中颔联,对“一夜”两字不可轻

轻放过,为什么?

探究

如何解读颈联的内容?哪两个字用的最精妙?

诗人到了京城,不去结交权贵,却独自呆在客邸里以“作草”“分茶”消磨时光,也反映了他对官场生活感到厌倦。这一来似乎是嘲笑自己百无聊赖,其实是从侧面揭露当时政治的黑暗。在诗人眼中,临安春色,何其清淡寡味,人情何其冷漠,世味何其索薄,壮志更是无从去提起一字,只有在“闲”“戏”中打发时光。

鉴赏

“矮纸斜行闲作草,晴窗细乳戏分茶”。无事而作草书,晴窗下品着清茗,表面上看是极闲适恬静的境界,可当时国家正是多事之秋,而诗人却在以作书品茶消磨时光,多么无聊而可悲,“闲”“戏”二字正藏着诗人无限的感慨与满腹牢骚。

诗中最能反映诗人孤寂心境及聊以自遣的诗句是哪些?请找出并加以分析。

探究

分析尾联的精妙之处。

寒衣素士

到尾联诗人才将他的讽喻意图明朗化,因为“素衣莫起风尘叹”里,已经包含了“京洛多风尘,素衣化为缁”的内容;诗人告诉家人“莫起风尘叹”,也是自己不会受到京城坏风气影响的意思。这样来结住全诗,跟开头的“世味年来薄似纱”是紧紧呼应的,真是绝妙的章法。

探究

用典。素衣,白衣。这句化用陆机“京洛多风尘,素衣化为缁”。意思是“不久即可回家,不必慨叹京城官场中的风气会污染了自已。”表明诗人持守清洁而不想沾染京都官场恶浊的态度,更有对朝廷偏安一隅而己志难伸的不满。

“素衣莫起风尘叹,犹及清明可到家”用了怎样的表现手法?表明了诗人怎样的态度

探究

此诗貌似写恬淡、闲适的临安春雨杏花景致,实际上抒写了诗人对京华生活的厌倦;表面上营造了闲适恬静的境界,实际上隐藏着诗人无限的感伤与惆怅,那种报国无门、蹉跎岁月的落寞情怀,含蓄而有深蕴。

这首诗与陆游许多雄浑豪放的战斗风格的诗不同,这首诗所

表现的风格如何?请通过分析诗的内容揣摩诗的意境。

探究

本诗抒发了作者怎样的情感?

①表达诗人客居京华的郁闷和惆怅。首联“世味”“薄”表现了诗人对世态炎凉的无奈和感叹。

②表达诗人壮志难酬的焦虑和悲愤。颈联表面上写优雅闲适,实际上正值国家多事之秋,诗人却作书品茶消磨时光,无法放下自己建功报国的大志,内心抑郁而且惆怅。

③表达诗人羁旅风霜的苦闷和对官场生活的厌倦。尾联写不愿在京城堕落于风尘,闲居无聊,志不得伸,渴望归家的自我安慰。

总结

书愤 陆游

早岁那知世事艰,中原北望气如山。

楼船夜雪瓜洲渡,铁马秋风大散关。

塞上长城空自许,镜中衰鬓已先斑。

出师一表真名世,千载谁堪伯仲间!

比较探究

请结合诗歌的创作背景,谈谈《书愤》与《临安春雨初霁》两诗的异同。完成下表。

角度 《书愤》

《临安春雨初霁》

写作缘由

情感

手法

风格

比较探究

请结合诗歌的创作背景,谈谈《书愤》与《临安春雨初霁》两诗的异同。完成下表。

角度 《书愤》

《临安春雨初霁》

写作缘由 怀才不遇,报国无门

情感 不能收复中原的忧愤之情

消磨时光、志不得伸的无聊与可悲

手法 虚实结合

用典

风格 沉郁顿挫、深沉蕴藉

轻松诙谐、惆怅沉郁

比较探究

1.《临安春雨初霁》中用独具易懂的巧譬,感叹世态人情薄得就像半透明的纱的一句是“________________”。

2.《临安春雨初霁》中绵绵的春雨,由诗人的听觉中写出;而骀荡的春光,则在卖花声里透出。写得如此形象而又深致的两句是“________________,________________”。

3.《临安春雨初霁》中诗末“________________,________________”这两句,写诗人拂袖而去,也是诗人对浮华帝都的不屑。

4.《临安春雨初霁》中诗人用“________________,________________”两句写了自己的日常消遣——练书法和品茶。这两项都是需花费精力慢慢去做的,表面上闲适悠然,实际上可以看到诗人无事可做、消磨时光的焦灼的心。

名句默写

【答案】1.世味年来薄似纱

2.小楼一夜听春雨 深巷明朝卖杏花

3.素衣莫起风尘叹 犹及清明可到家

4.矮纸斜行闲作草 晴窗细乳戏分茶

名句默写

结

束

选择性必修下册

古诗词诵读四首

拟行路难

鲍照

知作者

鲍照(约414—466)字明远,出身寒微,自称“家世贫贱”。

他与谢灵运、颜延之并称为“元嘉三大家”。

宋文帝元嘉十六年(439),20多岁时,为了谋求官职,去谒见临川王刘义庆,献诗言志,获得赏识,被任为国侍郎。刘义庆在这一年任江州刺史,他也在同年秋到江州赴职。

元嘉二十一年 (444) ,刘义庆病逝,他也随之失职,在家闲居了一段时间。后来,又做过一些小官。后卷入王室斗争,为乱兵所害。

知作者

鲍照一生沉沦下僚,很不得志。钟嵘《诗品》说鲍照 “才秀人微,取湮当代”。

他的文学成就是多方面的,诗、赋、骈文都不乏名篇,但成就最高的则是诗歌。他的诗文,在生前颇负盛名,对后来的作家也产生过重大影响。其中乐府诗在他现存的作品中所占的比重很大,而且多传诵名篇。最有名的是《拟行路难》18 首。

白也诗无敌,

飘然思不群。

清新庾开府,

俊逸鲍参军。

——杜甫《春日忆李白》

晓背景

魏晋南北朝的文人社会

鲍照生活在魏晋南北朝时期,这个时期实行门阀制度,主要由数十个大家族(士族)统治当时的社会,士族制度下的门阀士族,特别是高级士族凭借门第出身就可以做官,世世代代控制高级官职。这就造成了“上品无寒门,下品无世族”的局面。门阀制度阻塞了寒士的仕进之路,一些才高的寒士自然心怀不平。这些反映在文学作品中,就成为这个时期文学的一个特色。

门阀制度像大山一样压在鲍照身上,促使他把无比巨大的愤懑不平之气化作《拟行路难》这样的诗篇。

行路难,乐府杂曲歌辞名,《乐府解题》说《行路难》多言“仕路艰难及离别伤感之意”。

拟行路难,为乐府组诗名。歌咏人世的种种忧患,寄寓悲愤。后人评价说《拟行路难》思想内容和原题妙合无垠。此诗是第四首。

解题目

拟行路难(其四)

鲍照

泻水置平地,各自东西南北流。

人生亦有命,安能行叹复坐愁?

酌酒以自宽,举杯断绝歌路难。

心非木石岂无感?吞声踯躅不敢言。

请说说该诗所表达的思想感情。

怀才不遇的愤懑之情

不屈的抗争精神

这两句诗歌运用了什么手法?有怎样的作用?

①这两句诗运用了比兴手法。

②诗人用平地上的水向不同的方向流淌,比喻人因门第不同,命运也不同。引出对社会人生的无限感慨,抨击了不合理的门阀制度。

全诗的核心情感:

本句中“愁”的具体表现:

“愁”的原因:

愁

行叹、复坐

“人生亦有命”(南北朝时期被门阀士族操控的

“九品中正制”选士)

在此,作者说“人生亦有命”,因而不应该“行叹复坐愁”,似乎是心平气和地接受了“人生亦有命”的现实,事实是否如此

Q:

①乍读之下,似乎诗人心平气和地接受了“人生亦有命”的现实,其实,他是用反讽的笔法来抨击不合理的门阀制度。

②作者用反问句“安能行叹复坐愁”,表现了他面对因门阀不同而不能受到重用的人生态度:不哀叹,不忧愁。

此两句描形达情不可谓不精妙,请作简要赏析。

(1)诗人借酒来慰藉失去平衡的心态,然而举杯消愁愁更愁,就连借以倾吐心中悲愤的《行路难》歌声,也因“举杯”而“断绝”了。

(2)运用细节描写,“酌酒”“举杯”“歌路难”等动作描写,以精炼的笔法,生动形象地刻画出诗人悲怆难抑的情态。

(3)“断绝”一语双关,既指表面上作者因饮酒无法歌唱《行路难》,也指作者已然醒悟,一味的哀叹命运,抱怨眼前“行路难”的处境对现实没有任何帮助,远不如“举杯”更能慰藉作者内心,浇灭作者愁绪。表达作者对现实境遇无能为力的苦闷。

(4)在此基础之上,与后文“吞声”“不敢言”相呼应。

既然明白了道理,在行动上也停止再唱《行路难》,但为何还要说出“心非木石岂无感?吞声踯躅不敢言”的话来?

Q:

(1)第七句作者吐出真情:“心非木石岂无感”,用反问的句式,冲决了自我克制的堤防,使全诗的情感达到了高潮。

(2)第八句却是一声低沉的哀叹:“吞声踯躅不敢言!”到了嘴边的呼喊,却突然“吞声”强忍,“踯躅”克制住了。

(3)作者巧妙运用运用对比手法,诗情的跌宕,将诗人忍辱负重、矛盾痛苦的精神状态描写得淋漓尽致。

梳理诗人情感变化的过程

认命——不认命——认命

︱ ︱ ︱

抨击 悲愤 无奈

作者情感由“屈从”到“不平”再到“认命”到“借酒浇愁,唱歌断愁”再到“无可奈何”。整首诗塑造了一位满怀郁结,举杯消愁却大放悲声、忍辱负重而又悲怆难抑的诗人形象。

行路难(其一)

李白

金樽清酒斗十千,玉盘珍羞直万钱。

停杯投箸不能食,拔剑四顾心茫然!

欲渡黄河冰塞川,将登太行雪满山。

闲来垂钓碧溪上,忽复乘舟梦日边。

行路难!行路难!多歧路,今安在?

长风破浪会有时,直挂云帆济沧海。

《拟行路难》和李白的《行路难》在表现手法、内容和情感上有何异同?

类诗探读

相同点:

①表现手法相似

都采用了比兴的表现手法。“泻水置平地,各自东西南北流”,把水的流向的不同比作人生的贵贱穷达的不同。“欲渡黄河冰塞川,将登太行雪满山”则是把宦途比作行路的艰难。

②内容上都抒写怀才不遇。

不同点:

从情感看,李诗是高昂向上的,鲍诗却忍气吞声,徘徊辗转,愁情无以释怀。

鲍照的诗歌,有对命运的抗争,但也是无力的表达,最后“吞声踯躅不敢”流露出对现实的无奈和痛苦。而李诗虽有表达壮志难酬的苦闷,“长风破浪会有时,直挂云帆济沧海”, 表现了一种积极的追求、乐观的自信和顽强坚持理想的品格。 凸现出诗人力图从苦闷中挣脱出来的强大精神力量。

名句默写

1.鲍照《拟行路难》中“——————,——————”两句以常见的自然现象作为起兴,用平地上的水向四面八方流,比喻人因门第不同,命运也不同。

2.《拟行路难(其四)》中,“——————,——————”两句表达鲍照不愿徒劳哀叹宿命人生。

3.在《拟行路难》中“——————,——————”两句将其忍辱负重、矛盾痛苦的精神状态表现得淋漓尽致。

名句默写

答案:

1、泻水置平地,各自东西南北流

2、人生亦有命,安能行叹复坐愁

3、心非木石岂无感?吞声踯躅不敢言

客至

杜甫

王勃的“海内存知己,天涯若比邻。”

王维的“劝君更尽一杯酒,西出阳关无故人。”

高适的“莫愁前路无知己,天下谁人不识君。”

李白的“桃花潭水深千尺,不及汪伦送我情。”

下面,我们将学习的这一首古诗也是和友情有关的,

那就是杜甫的《客至》。

知作者

杜甫,字子美,河南巩县人,自号少陵野老,因他做过工部侍郎,又称杜工部,是我国古代伟大的现实主义诗人。代表作是“三吏”、“三别”,真实反映了唐朝由盛而衰的历史和老百姓的疾苦,因而被称为“诗史 ”,他与李白齐名,并称“李杜”,被人誉“诗圣”。作品风格以沉郁顿挫为主。

知背景

唐肃宗上元元年(760年)春天,杜甫在友人严武的帮助下,在成都西郊外的浣花溪畔建了一所草堂,暂时定居下来。

这一段时光,算得上杜甫一生中最明媚的时光。因为有友人的接济,杜甫一家人的生活相对比较安定,同时一家人团聚的生活在曾经长久的分别后显得格外幸福。成都秀美的风物景色更使得草堂生活充满了生活乐趣。这期间作者留下许多文字记录生活中美好温馨的点滴,如“好雨知时节,当春乃发生。”(《春夜喜雨》)

“老妻画纸为棋局, 稚子敲针作钓钩。”(《江村》)

上元二年春意盎然的一天,友人崔县令登门拜访,诗人

喜出望外,于是写下这首欢快明丽的《客至》。

题解

“客”指崔明府。

杜甫在题后自注:“喜崔明府相过”。

明府,唐人对县令的称呼。

相过:即探望、相访。

赏析

舍南舍北皆春水,但见群鸥日日来。

鸥(ōu):鸥科,各种鸟的统称,多生活在海边。

屋南屋北都萦绕着漫漫的春水,只看见成群的鸥鸟天天飞来。

首联诗句赏析:

描绘了草堂环境的清幽,景色的秀丽。点明时令、地点和环境。

“日日”来的是群鸥,点明环境清幽僻静。

“但见”含弦外之音,说明作者生活的单调,无其他来访者。

不仅点出环境的清幽僻静,也写出诗人远离世俗的舒畅;

同时也说明,亲友云散,只见群鸥,不见其他来访者,闲逸的生活不免有一丝单调、寂寞。

花径不曾缘客扫,蓬门今始为君开。

缘客扫:为了迎客而打扫,古人常以打扫门庭表示欢迎客人。

蓬门:蓬草编成的门。

花间的小路不曾因为客人而清扫,茅草的院门今天才为您的光临而敞开。

颔联诗句赏析:

由外转内,从户外的景色转到院中的情景,引出“客至”,用与客人谈话的口吻,增强了生活实感,表现了诗人喜客之至,待客之诚。

盘飧市远无兼味,樽酒家贫只旧醅。

盘飧(sūn):指菜肴。

兼(jiān)味:两种以上食品,指丰盛的饮食。

樽(zūn):古代盛酒的器具。

旧醅(pēi):隔年的陈酒。

离城太远,盘中的菜肴没有多样,杯中的酒水因为家境贫穷只有旧醅。

颈联诗句赏析:

“旧醅”:旧酿的浊酒。“醅”,未经过滤的酒。古人好饮新酒,所以诗人因旧醅待客而有歉意。

肯与邻翁相对饮,隔篱呼取尽余杯。

客人肯不肯与邻家的老翁相对而饮?如果肯的话,(我)就隔着篱笆召唤他过来,一起喝尽这最后的几杯。

尾联诗句赏析:

“邀邻喝酒”:用这种民间常见的方式表示自己难得的兴奋:我家来尊贵客人了,你也过来喝几杯,好好地帮我陪陪客人,喝个痛快,玩个尽兴!

“尽余杯”一语可以看出,这时酒宴已到高潮,诗人欲呼邻翁与客人对饮,可见二位酒兴之浓和气氛的欢快。这一细节别开生面,别有情趣,表现了诗人淳朴的性格和好客的心情。

客 至

杜 甫

舍南舍北皆春水,但见群鸥日日来。

花径不曾缘客扫,蓬门今始为君开。

盘飧市远无兼味,樽酒家贫只旧醅。

肯与邻翁相对饮,隔篱呼取尽余杯。

盼客

客至

待客

邀邻

喜

内容

基调

《客至》这首诗描写了迎客、待客的全过程,表现了诗人淳朴好客的性情。

《客至》一诗写诗人“草堂”清幽的居住环境的诗句是“————,——————。”

舍南舍北皆春水,但见群鸥日日来

《客至》中,描写居处的景色,清丽疏淡,与山水鸥鸟为伍,显出与世相隔的心境的诗句是:——————,——————。

舍南舍北皆春水,但见群鸥日日来

.陶渊明在《归去来兮辞》中说“园日涉以成趣,门虽设而常关”,写出了自己回归田园后的独居生活。杜甫《客至》诗中也有类似的意象的句子是“——————,——————”。

花径不曾缘客扫,蓬门今始为君开

名句默写

《客至》中,与陶渊明的“过门更相呼,有酒斟酌之”意趣相似的诗句是:——————,——————。

肯与邻翁相对饮,隔篱呼取尽余杯

杜甫盛情招待崔明府,频频劝饮,但是“——————,——————”因力不从心,酒菜欠丰,而不免歉疚。我们仿佛听到那实在而又亲切的家常话,字里行间充满了融洽气氛。

盘飧市远无兼味,樽酒家贫只旧醅。

名句默写

登快阁

黄庭坚

知作者

黄庭坚(1045—1105)字鲁直,号山谷道人,晚号涪翁,黔安居士,八桂老人。北宋诗人,书法家。江西诗派代表者。

黄庭坚出于苏轼门下,与张耒[lěi]、秦观、晁cháo 补之并称为“苏门四学士”,后与苏轼齐名,世称“苏黄”。

兼擅行、草书,和苏轼、米芾、蔡襄称宋四家;词与秦观齐名,词风流宕豪迈。

痴儿了却公家事,快阁东西倚晚晴。

注释

[1] 快阁在吉州太和县赣江之上,此诗作于元丰五年(1082)作者任太和令时。

[2]痴儿:作者自指。作者认为一心想把官事办好的人是“痴”,故以“痴儿”自许。

[3]东西:东边和西边 。指在阁中四处周览。

译文

我并非大器,只会敷衍官事,忙碌了一天了,趁着傍晚雨后初晴,登上快阁来放松一下心情。

诗意解读

首联写了作者公务之暇登快阁眺望。属于叙述的表达方式。“痴儿”是作者的自嘲,显示出一种孤傲不羁的神情,“了却”二字,可以看出诗人忙完官府事务后如释重负的欢快心情,表现对官场生活的厌倦和对登快阁欣赏自然景色的渴望。

“倚”字用的好,含有倚阁,赏晚晴两重意思,同时诗人此时已经结束一天公事,身心疲累了,就倚靠在阁楼上。如果用“赏”字,就显得呆板。

痴儿了却公家事,快阁东西倚晚晴。

诗意解读

落木千山天远大,澄江一道月分明。

解读

远望无数秋山,山上的落叶飘零了,浩渺的天空此时显得更加辽远阔大,澄净如玉的澄江在快阁亭下淙淙cóng流过,一弯新月,映照在江水中,显得更加空明澄澈。这是诗人初登快阁亭时所览胜景的描绘,也是诗人胸襟怀抱的写照。不禁使人想起杜甫"无边落木萧萧下,不尽长江滚滚来"的名句。前人曾评此二句道:"其意境天开,则实能劈古今未泄之奥妙。"

译文

举目远望,时至初冬,万木萧条,天地更显得阔大。而在朗朗明月下澄江如练向远处流去。

诗意解读

落木千山天远大,澄江一道月分明。

①.颔联描写了哪些景物?

落木、千山、天、澄江、月

②.这些景物具有怎样的特点?

简洁、辽阔、空旷、明净的特点

③.表现了作者怎样的心情?

写诗人陶醉在落木千山,澄江月明的美景之中,表现了对大自然的热爱。以景物的描绘衬托诗人胸襟的开阔,胸怀的远大。

诗意解读

朱弦已为佳人绝,青眼聊因美酒横。

解读

五、六二句,巧用典故。前句用伯牙捧琴谢知音的故事。《吕氏春秋·本味篇》载:“钟子期死,伯牙破琴绝弦,终身不复鼓琴,以为世无足复为鼓琴者。”后句用阮籍青白眼事。史载阮籍善为青白眼,“见礼俗之士,以白眼对之”,见所悦之人,“乃见青眼”(《晋书·阮籍传》)。因为知音不在,我不再弹奏,只有清樽美酒,聊以解忧。此处“横”字用得很生动,把诗人厌恶官场、欲求知音,无可奈何、孤独无聊的形象神情托了出来。

译文

友人远离,早已没有弄弦吹箫的兴致了,只有见到美酒,眼中才流露出喜色。

诗意解读

万里归船弄长笛,此心吾与白鸥盟。

注释

[6] 弄:吹,演奏。

[7] 与白鸥盟:据《列子·黄帝》:“海上之人有好沤(鸥)鸟者,每旦之海上从沤鸟游,沤鸟之至者,百住而不止。其父曰:‘吾闻沤鸟皆从汝游,汝取来吾玩之。’明日之海上,沤鸟舞而不下也。”后人以与鸥鸟盟誓表示毫无机心,这里是指无利禄之心,借指归隐。

译文

想想自己的为官生活,还真不如找只小船吹着笛子漂流到家乡去,在那里与白鸥做伴逍遥自在,岂不是更好的归宿。

诗意解读

诗人因在现实生活中抱负得不到施展,胸怀无人理解感到痛苦,而向往一种纯朴的没有猜忌的与世无争的归隐生活。这生活在人间社会得不到,只有驾小舟访白鸥,到江海去度余生了。

万里归船弄长笛,此心吾与白鸥盟。

尾联表明了诗人怎样的人生理想?

诗意解读

首联:

颔联:

颈联:

尾联:

记叙,照应题目,写登楼一事。

写景,描写登楼所见美景。

抒情,抒发登楼所生之感。

述志,弃官归隐,向往自由。

这一首著名的七律是诗人任太和县知县时登快阁的所见所感。诗中通过倚阁观望江、天的描述,勾勒了一幅深秋傍晚的图画,抒发了作者为官在外的一种失意无聊和归隐的情怀。

总结

1.下列对《登快阁》中诗句的理解,不正确的一项是

A.首联写了作者公务之暇登快阁眺望。 “痴儿”是作者的自嘲,但显示出一种兀傲的神情。“倚”字用得好,含有倚阁及赏晚晴两重意思。

B.颔联描写出自己登快阁后的所见。这一联描写了“落木”、“千山”、“天”、“江”和“月”等景物,气象阔远,寄托了作者对官场生活的厌恶和对大自然的向往。

C.尾联不说自己“想弃官归隐”,而是用了“归船”、“长笛”、“白鸥”等词语,这是将“想弃官归隐”这种抽象的思想感情用形象的东西表达出来,增加了诗歌的形象之美。

D.诗人在结尾处为排遣烦忧的“归船”、“白鸥”之想不但呼应了起首,顺势作结,给人以“一气盘旋而下之感”,而且意味隽永,让人想象无穷。

B

练习

参考答案:颈联中前一句用伯牙、子期知音的典故,后句用阮籍青白眼典故。青眼看人表示对人的喜爱或重视、尊重。因为知音不在,便弄断琴弦,不再弹奏,只有看到美酒,眼中才流露出喜色。诗人无可奈何、孤独无聊,只能用清樽美酒聊以解忧,获得一丝慰藉。

2.分析诗歌颈联运用典故的作用。

3、理解性默写

(1)诗句“无边落木萧萧下,不尽长江滚滚来”写景阔远清旷,自古推为名句,《登快阁》中也有类似的诗句:“_______________,_______________。”(2)黄庭坚在《登快阁》中描绘自己初登快阁亭时所览胜景,展现自己胸襟怀抱的两句是“_______________,_______________。”(3)《登快阁》中“_______________,_______________”透露了诗人对官场生涯的厌倦和对登快阁亭欣赏自然景色的渴望。

1、落木千山天远大 澄江一道月分明

2、落木千山天远大 澄江一道月分明

3、痴儿了却公家事 快阁东西倚晚晴

临安春雨初霁

陆游

知背景

陆游的这首《临安春雨初霁》写于淳熙十三年(1186),此时他已六十二岁,虽然他光复中原的壮志未衰,但对偏安一隅的南宋小朝廷的软弱与黑暗,是日益见得明白了。

这一年春天,陆游又被起用为严州知府,赴任之前,先到临安(今浙江杭州)去觐见皇帝,住在西湖边上的客栈里听候召见,在百无聊赖中,写下了这首广泛传诵的名作。

①临安,是南宋王朝的都城。

②春雨,点明时节和天气。

③初霁,刚刚放晴。

题解

临安春雨初霁

世味年来薄似纱,

谁令骑马客京华?

小楼一夜听春雨,

深巷明朝卖杏花。

矮纸斜行闲作草,

晴窗细乳戏分茶。

素衣莫起风尘叹,

犹及清明可到家。

如今的事态人情淡淡的像一层薄纱,谁又让我乘马来到京都作客沾染繁华?

住在小楼听尽了一夜的春雨淅沥滴答,明早深幽的小巷便有人叫卖杏花。

铺开小纸从容地斜写着草书,在小雨初晴的窗边细细地煮水沏茶、试品名茶。

不要叹息那京都的尘土会弄脏洁白的衣衫,清明时节还来得及回到镜湖边的山阴故家。

诗译诗译

如何解读首联的内容?

诗一开始就流露出不得已而来京的意思。世味薄则直道穷,南宋朝廷不图恢复,得过且过,官场上的习气一天比一天地坏下去,哪里还有什么直道呢 在这样的环境里做官,的确没有什么意思,因此诗人不提受职一事,而只说谁让我到京城来做客呢!

鉴赏

直抒胸臆,诗歌开头就用了一个生动巧妙的譬喻,感叹世态人情薄得就像半透明的纱,接着惊问“谁令骑马客京华”,表达了作者对世态炎凉的无奈和客籍京华的蹉跎的伤感。

首联用了什么表现手法?表现了作者怎样的情感?

颔联写了什么?又表达了怎样的情感?

听了一夜的春雨,次日清晨又听到深巷叫卖杏花,淡雅的春意油然而生,令人想起江南美丽的春色。但细品一下,诗人听了一夜的春雨,并未入眠。在这春夜里他为何事辗转反侧呢?那远远传来的如断如续的卖花声,又能给他一些什么样的愉悦和抚慰呢?不能。只有诗人一个人在清幽得空寂的春晨中独自惆怅。而达官贵人多居深巷,那里自然有人去叫卖杏花,这不经意的一笔,点染了临安城中的“太平盛世”气象,似乎全然忘记了亡国的危险。

鉴赏

“一夜”意为“整夜”。诗人整夜“听春雨”,似在暗示重被起用的他并不快意,也无意与明媚的春光为伍,反而因这“一夜春雨”而辗转不眠,忧患不已。

有人说,阅读《临安春雨初霁》诗中颔联,对“一夜”两字不可轻

轻放过,为什么?

探究

如何解读颈联的内容?哪两个字用的最精妙?

诗人到了京城,不去结交权贵,却独自呆在客邸里以“作草”“分茶”消磨时光,也反映了他对官场生活感到厌倦。这一来似乎是嘲笑自己百无聊赖,其实是从侧面揭露当时政治的黑暗。在诗人眼中,临安春色,何其清淡寡味,人情何其冷漠,世味何其索薄,壮志更是无从去提起一字,只有在“闲”“戏”中打发时光。

鉴赏

“矮纸斜行闲作草,晴窗细乳戏分茶”。无事而作草书,晴窗下品着清茗,表面上看是极闲适恬静的境界,可当时国家正是多事之秋,而诗人却在以作书品茶消磨时光,多么无聊而可悲,“闲”“戏”二字正藏着诗人无限的感慨与满腹牢骚。

诗中最能反映诗人孤寂心境及聊以自遣的诗句是哪些?请找出并加以分析。

探究

分析尾联的精妙之处。

寒衣素士

到尾联诗人才将他的讽喻意图明朗化,因为“素衣莫起风尘叹”里,已经包含了“京洛多风尘,素衣化为缁”的内容;诗人告诉家人“莫起风尘叹”,也是自己不会受到京城坏风气影响的意思。这样来结住全诗,跟开头的“世味年来薄似纱”是紧紧呼应的,真是绝妙的章法。

探究

用典。素衣,白衣。这句化用陆机“京洛多风尘,素衣化为缁”。意思是“不久即可回家,不必慨叹京城官场中的风气会污染了自已。”表明诗人持守清洁而不想沾染京都官场恶浊的态度,更有对朝廷偏安一隅而己志难伸的不满。

“素衣莫起风尘叹,犹及清明可到家”用了怎样的表现手法?表明了诗人怎样的态度

探究

此诗貌似写恬淡、闲适的临安春雨杏花景致,实际上抒写了诗人对京华生活的厌倦;表面上营造了闲适恬静的境界,实际上隐藏着诗人无限的感伤与惆怅,那种报国无门、蹉跎岁月的落寞情怀,含蓄而有深蕴。

这首诗与陆游许多雄浑豪放的战斗风格的诗不同,这首诗所

表现的风格如何?请通过分析诗的内容揣摩诗的意境。

探究

本诗抒发了作者怎样的情感?

①表达诗人客居京华的郁闷和惆怅。首联“世味”“薄”表现了诗人对世态炎凉的无奈和感叹。

②表达诗人壮志难酬的焦虑和悲愤。颈联表面上写优雅闲适,实际上正值国家多事之秋,诗人却作书品茶消磨时光,无法放下自己建功报国的大志,内心抑郁而且惆怅。

③表达诗人羁旅风霜的苦闷和对官场生活的厌倦。尾联写不愿在京城堕落于风尘,闲居无聊,志不得伸,渴望归家的自我安慰。

总结

书愤 陆游

早岁那知世事艰,中原北望气如山。

楼船夜雪瓜洲渡,铁马秋风大散关。

塞上长城空自许,镜中衰鬓已先斑。

出师一表真名世,千载谁堪伯仲间!

比较探究

请结合诗歌的创作背景,谈谈《书愤》与《临安春雨初霁》两诗的异同。完成下表。

角度 《书愤》

《临安春雨初霁》

写作缘由

情感

手法

风格

比较探究

请结合诗歌的创作背景,谈谈《书愤》与《临安春雨初霁》两诗的异同。完成下表。

角度 《书愤》

《临安春雨初霁》

写作缘由 怀才不遇,报国无门

情感 不能收复中原的忧愤之情

消磨时光、志不得伸的无聊与可悲

手法 虚实结合

用典

风格 沉郁顿挫、深沉蕴藉

轻松诙谐、惆怅沉郁

比较探究

1.《临安春雨初霁》中用独具易懂的巧譬,感叹世态人情薄得就像半透明的纱的一句是“________________”。

2.《临安春雨初霁》中绵绵的春雨,由诗人的听觉中写出;而骀荡的春光,则在卖花声里透出。写得如此形象而又深致的两句是“________________,________________”。

3.《临安春雨初霁》中诗末“________________,________________”这两句,写诗人拂袖而去,也是诗人对浮华帝都的不屑。

4.《临安春雨初霁》中诗人用“________________,________________”两句写了自己的日常消遣——练书法和品茶。这两项都是需花费精力慢慢去做的,表面上闲适悠然,实际上可以看到诗人无事可做、消磨时光的焦灼的心。

名句默写

【答案】1.世味年来薄似纱

2.小楼一夜听春雨 深巷明朝卖杏花

3.素衣莫起风尘叹 犹及清明可到家

4.矮纸斜行闲作草 晴窗细乳戏分茶

名句默写

结

束