第19课北朝政治和北方民族大交融 课件

文档属性

| 名称 | 第19课北朝政治和北方民族大交融 课件 |  | |

| 格式 | pptx | ||

| 文件大小 | 73.7MB | ||

| 资源类型 | 试卷 | ||

| 版本资源 | 统编版 | ||

| 科目 | 历史 | ||

| 更新时间 | 2024-09-26 15:39:57 | ||

图片预览

文档简介

(共28张PPT)

烧烤——民族交融的产物

嘉峪关魏晋墓“吃烧烤”砖画

不同思想、不同民族、不同文化的交往、交流和交融

学习目标

1.通过观看视频和地图,了解淝水之战的基本情况;通过研读史料,了解北魏孝文帝改革的内容和意义。

2.通过分析图片,了解北方地区民族交融的表现;通过研读史料,了解北方地区民族交融的意义。

3.通过学习孝文帝改革和北方民族大交融,理解民族交融对中华民族发展的意义,增强对中华民族的民族认同感。

壹

什么是十六国?淝水之战产生了什么影响?

淝水之战

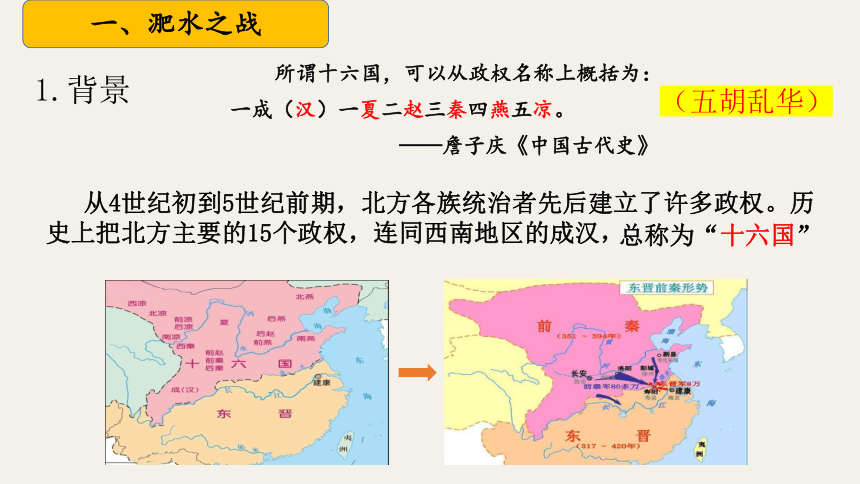

所谓十六国,可以从政权名称上概括为:一成(汉)一夏二赵三秦四燕五凉。

——詹子庆《中国古代史》

(五胡乱华)

从4世纪初到5世纪前期,北方各族统治者先后建立了许多政权。历史上把北方主要的15个政权,连同西南地区的成汉,

总称为“十六国”

一、淝水之战

1.背景

一、淝水之战

2. 前秦统一北方:

其中,氐人苻(fú)氏建立的前秦逐渐强盛,一度统一了北方。

苻坚

王猛

一、淝水之战

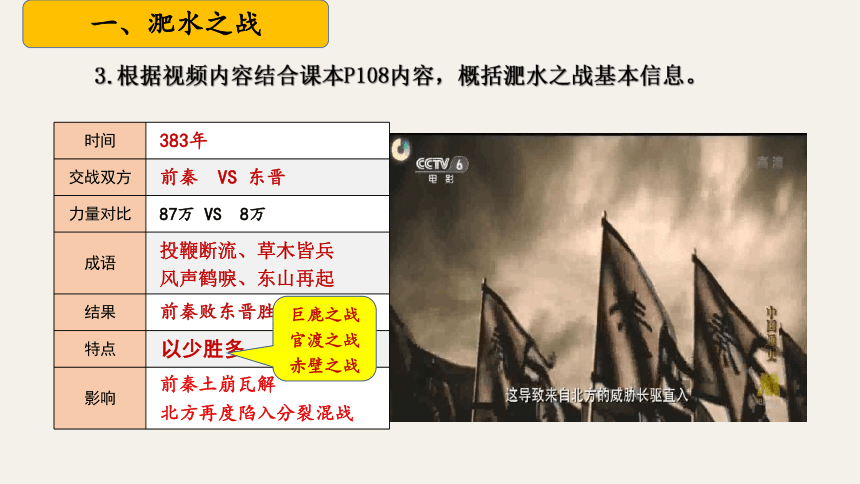

3.根据视频内容结合课本P108内容,概括淝水之战基本信息。

时间

交战双方

力量对比

成语

结果

特点

影响

383年

前秦 VS 东晋

87万 VS 8万

投鞭断流、草木皆兵

风声鹤唳、东山再起

前秦败东晋胜

以少胜多

前秦土崩瓦解

北方再度陷入分裂混战

巨鹿之战

官渡之战

赤壁之战

一、淝水之战

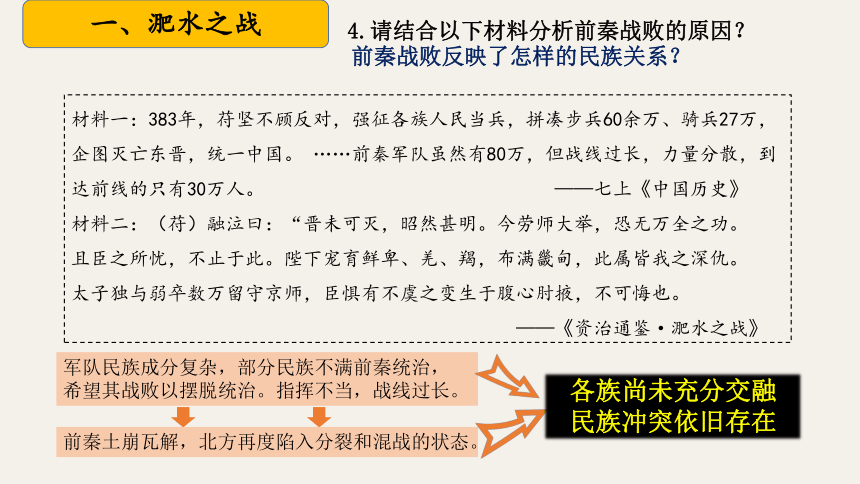

4.请结合以下材料分析前秦战败的原因?

前秦战败反映了怎样的民族关系?

材料一:383年,苻坚不顾反对,强征各族人民当兵,拼凑步兵60余万、骑兵27万,

企图灭亡东晋,统一中国。 ……前秦军队虽然有80万,但战线过长,力量分散,到

达前线的只有30万人。 ——七上《中国历史》

材料二:(苻)融泣曰:“晋未可灭,昭然甚明。今劳师大举,恐无万全之功。

且臣之所忧,不止于此。陛下宠育鲜卑、羌、羯,布满畿甸,此属皆我之深仇。

太子独与弱卒数万留守京师,臣惧有不虞之变生于腹心肘掖,不可悔也。

——《资治通鉴·淝水之战》

军队民族成分复杂,部分民族不满前秦统治,

希望其战败以摆脱统治。指挥不当,战线过长。

前秦土崩瓦解,北方再度陷入分裂和混战的状态。

各族尚未充分交融

民族冲突依旧存在

贰

北魏孝文帝改革的目的是什么?内容有哪些?产生了什么影响?

北魏孝文帝改革

二、北魏孝文帝改革

1.背景

世纪后期,游牧在阴山地区的 族_____部建立北魏。 ____年,北魏统一北方,结束了 以来分裂割据的局面。

4

鲜卑

拓跋

439

十六国

二、北魏孝文帝改革

【问题思考】北魏统一后面临着怎样的统治危机?

1.背景

材料1:北魏建国至孝文帝执政前近一百年间,北魏以汉族人民为主体的各族人民起义多达八十余次。 ——《魏晋南北朝农民战争史料汇编》

材料2:当时,北方各族人民长期杂居。内迁各族在生产、生活和习俗上,与汉人已无明显区别。拓跋部因内迁较晚,仍保持鲜卑习俗,要治理好广大的北方地区困难重重。 ——P109教材

民族矛盾尖锐

鲜卑游牧故习难以统治广大的北方地区

改革!

孝文帝拓跋宏

根本目的:巩固北魏统治

二、北魏孝文帝改革

2.措施

材料一:北魏孝文帝迁都示意图

材料二:诏不得以北俗之语言于朝廷,若有违者,免所居官。

——魏收《魏书·帝纪·卷七》

材料三:(太和十八年十二月)壬寅,革衣服之制。……(太和十九年十二月)甲子,引见群臣于光极堂,班辞冠服。

——魏收《魏书·帝纪·卷七》

(1)迁都洛阳

(2)官员在朝廷中必须使用汉语,禁用鲜卑语

(3)以汉服代替鲜卑服

二、北魏孝文帝改革

北魏文官俑

2.措施

(3)以汉服代替鲜卑服

二、北魏孝文帝改革

材料四:

鲜卑姓 汉姓 鲜卑姓 汉姓

拓跋 元 步六孤 陆

拔拔 长孙 贺兰 贺

达奚 奚 独孤 刘

乙旃 叔孙 勿忸于 于

丘穆陵 穆 尉迟 尉

材料五:孝文帝择中原大姓女子作后宫,并分别为五个皇弟娶中原大姓女子为王妃,很多鲜卑公主也嫁给汉族高门。

——逯耀东《从平城到洛阳》

(4)改鲜卑姓为汉姓

(5)鼓励鲜卑贵族与汉人贵族通婚

二、北魏孝文帝改革

3.改革的影响与性质

材料:自西晋以后,经过两百年的战乱,洛阳已是一片瓦砾。孝文帝迁都后……经过北魏不仅成为全国的政治中心,...而且还成为当时最大的商业中心。

根据上述材料,分析孝文帝改革的作用

意义:改善和巩固了鲜卑拓跋部与汉人的关系,促进了民族交融,增强了北魏的实力。

性质:一场少数民族封建化的改革。

二、北魏孝文帝改革

评价孝文帝

①北魏孝文帝是我国历史上杰出的封建皇帝,是少数民族政治家和改革家;(地位)

②他进行的改革顺应了历史发展潮流。迁都洛阳,进一步推行汉化措施,促进了民族交融,增强了北魏的实力;(正)

③但从鲜卑族拓跋部角度看,孝文帝改革使鲜卑族丧失勇武之气,是最终导致鲜卑族分裂和消亡的原因之一。(反)

叁

北朝政权是怎样更替的?

北朝政权的更替

三、北方政权的更替

1.政权更替

(1)六镇

为抵御北方柔然的南下,北魏政权在北方设立了六个军镇:沃野镇、怀朔镇、武川镇、抚冥镇、柔玄镇、怀荒镇。

(2)导火索

北魏后期,军镇的作用减小,地位降低。

军镇:十六国末在北方地区建立的军事管制式的地方行政管理方式

三、北方政权的更替

2. 政权更迭:

北魏

东魏

西魏

北齐

北周

577年,北周灭掉北齐,北方重归统一,为隋朝统一全国打下基础。

肆

民族交融表现在那些方面?有何意义?

北方地区的民族交融

四、北方地区的民族交融

(1)生产方面

北方少数民族《采桑图》

北方少数民族《犁地图》

汉族牧牛图

汉族捕猎图

少数民族向汉族人民学习农业技艺,由畜牧业生产转变为农业生产。

汉族向北方各族人民学习畜牧经验

四、北方地区的民族交融

(2)生活方面

胡汉合舞已成为风气

穿汉服的孝文帝

汉人胡食

汉人演奏少数民族乐器图

汉人乐队穿裤褶服

少数民族沿袭中原地区原有统治方式,实行君主专制制度

汉族学习和接受北方各族的食物、服装、用具

四、北方地区的民族交融

(3)文化方面

北朝乐府《木兰诗》

北魏书法

敦煌飞天乐舞壁画

少数民族与汉族文化交流日益频繁,文化上日益融汇。

民族隔阂趋于消解,民族关系趋于和缓。出现了各民族的大交融。

四、北方地区的民族交融

2. 影响:

材料:这一民族大融合,固然经历了长期的痛苦历程,但是由于汉族接受了新的成分,因此在经济上、文化上,不但没有衰落,而且比之以前更加兴盛起来。中国历史上空前强盛的隋唐封建国家,就是在这种民族大交融的基础上形成发展起来的。

——王仲荤《魏晋南北朝史》

(1)为中华民族的发展注入了新的活力,进一步丰富了中华民族的物质文化和精神文化;

(2)并为隋唐时期多民族国家的繁荣与发展奠定了基础。

四、北方地区的民族交融

一部中国史,就是一部各民族交融汇聚成多元一体中华民族的历史,就是各民族共同缔造、发展、巩固统一的伟大祖国的历史。各民族之所以团结融合,多元之所以聚为一体,源自各民族文化上的兼收并蓄、经济上的相互依存、情感上的相互亲近,源自中华民族追求团结统一的内生动力。

——习近平总书记在

全国民族团结进步表彰大会上的讲话

2019年09月27日

课堂小结

十六国到前秦

淝水之战

北魏孝文帝改革

北方民族大交融

中华民族共同体

为隋唐时期统一多民族国家的发展奠定了基础

实战演练

1.下列成语典故出自于淝水之战的是( )

A.纸上谈兵 B.破釜沉舟 C.闻鸡起舞 D.草木皆兵

D

2.曹魏建立后,百姓购买物品、计算物价皆普遍使用布帛或谷物。北魏孝文帝时,北方很多地方“犹以他物交易,钱略不入市”。该现象从本质上反映了这一时期北方( )

A.铸币金属匮乏 B.币制较为混乱 C.农业技术落后 D.商品经济衰退

D

实战演练

3.《魏书》记载,大臣高闾认为夏商周三代疆域不大,实行封禅(古代帝王在泰山祭告天地的仪式),劝孝文帝也举行封禅大典。孝文帝却认为南方荆州和扬州尚未归顺,不欲封禅。由此可见,孝文帝( )

A.学习汉族政治制度 B.推动北方人口南迁

C.打击藩镇割据势力 D.胸怀国家统一大志

D

4.在山西大同北魏贵族墓葬中出土的漆屏风,绘制有包括帝舜、周太姜、晋文公、汉成帝等人物故事,其画风与《女史箴图》有共通之处。这反映了( )

A.鲜卑族的农业生产水平 B.魏晋时期商品经济的繁荣

C.魏晋南北朝政权的并立 D.汉文化对北魏社会的影响

D

烧烤——民族交融的产物

嘉峪关魏晋墓“吃烧烤”砖画

不同思想、不同民族、不同文化的交往、交流和交融

学习目标

1.通过观看视频和地图,了解淝水之战的基本情况;通过研读史料,了解北魏孝文帝改革的内容和意义。

2.通过分析图片,了解北方地区民族交融的表现;通过研读史料,了解北方地区民族交融的意义。

3.通过学习孝文帝改革和北方民族大交融,理解民族交融对中华民族发展的意义,增强对中华民族的民族认同感。

壹

什么是十六国?淝水之战产生了什么影响?

淝水之战

所谓十六国,可以从政权名称上概括为:一成(汉)一夏二赵三秦四燕五凉。

——詹子庆《中国古代史》

(五胡乱华)

从4世纪初到5世纪前期,北方各族统治者先后建立了许多政权。历史上把北方主要的15个政权,连同西南地区的成汉,

总称为“十六国”

一、淝水之战

1.背景

一、淝水之战

2. 前秦统一北方:

其中,氐人苻(fú)氏建立的前秦逐渐强盛,一度统一了北方。

苻坚

王猛

一、淝水之战

3.根据视频内容结合课本P108内容,概括淝水之战基本信息。

时间

交战双方

力量对比

成语

结果

特点

影响

383年

前秦 VS 东晋

87万 VS 8万

投鞭断流、草木皆兵

风声鹤唳、东山再起

前秦败东晋胜

以少胜多

前秦土崩瓦解

北方再度陷入分裂混战

巨鹿之战

官渡之战

赤壁之战

一、淝水之战

4.请结合以下材料分析前秦战败的原因?

前秦战败反映了怎样的民族关系?

材料一:383年,苻坚不顾反对,强征各族人民当兵,拼凑步兵60余万、骑兵27万,

企图灭亡东晋,统一中国。 ……前秦军队虽然有80万,但战线过长,力量分散,到

达前线的只有30万人。 ——七上《中国历史》

材料二:(苻)融泣曰:“晋未可灭,昭然甚明。今劳师大举,恐无万全之功。

且臣之所忧,不止于此。陛下宠育鲜卑、羌、羯,布满畿甸,此属皆我之深仇。

太子独与弱卒数万留守京师,臣惧有不虞之变生于腹心肘掖,不可悔也。

——《资治通鉴·淝水之战》

军队民族成分复杂,部分民族不满前秦统治,

希望其战败以摆脱统治。指挥不当,战线过长。

前秦土崩瓦解,北方再度陷入分裂和混战的状态。

各族尚未充分交融

民族冲突依旧存在

贰

北魏孝文帝改革的目的是什么?内容有哪些?产生了什么影响?

北魏孝文帝改革

二、北魏孝文帝改革

1.背景

世纪后期,游牧在阴山地区的 族_____部建立北魏。 ____年,北魏统一北方,结束了 以来分裂割据的局面。

4

鲜卑

拓跋

439

十六国

二、北魏孝文帝改革

【问题思考】北魏统一后面临着怎样的统治危机?

1.背景

材料1:北魏建国至孝文帝执政前近一百年间,北魏以汉族人民为主体的各族人民起义多达八十余次。 ——《魏晋南北朝农民战争史料汇编》

材料2:当时,北方各族人民长期杂居。内迁各族在生产、生活和习俗上,与汉人已无明显区别。拓跋部因内迁较晚,仍保持鲜卑习俗,要治理好广大的北方地区困难重重。 ——P109教材

民族矛盾尖锐

鲜卑游牧故习难以统治广大的北方地区

改革!

孝文帝拓跋宏

根本目的:巩固北魏统治

二、北魏孝文帝改革

2.措施

材料一:北魏孝文帝迁都示意图

材料二:诏不得以北俗之语言于朝廷,若有违者,免所居官。

——魏收《魏书·帝纪·卷七》

材料三:(太和十八年十二月)壬寅,革衣服之制。……(太和十九年十二月)甲子,引见群臣于光极堂,班辞冠服。

——魏收《魏书·帝纪·卷七》

(1)迁都洛阳

(2)官员在朝廷中必须使用汉语,禁用鲜卑语

(3)以汉服代替鲜卑服

二、北魏孝文帝改革

北魏文官俑

2.措施

(3)以汉服代替鲜卑服

二、北魏孝文帝改革

材料四:

鲜卑姓 汉姓 鲜卑姓 汉姓

拓跋 元 步六孤 陆

拔拔 长孙 贺兰 贺

达奚 奚 独孤 刘

乙旃 叔孙 勿忸于 于

丘穆陵 穆 尉迟 尉

材料五:孝文帝择中原大姓女子作后宫,并分别为五个皇弟娶中原大姓女子为王妃,很多鲜卑公主也嫁给汉族高门。

——逯耀东《从平城到洛阳》

(4)改鲜卑姓为汉姓

(5)鼓励鲜卑贵族与汉人贵族通婚

二、北魏孝文帝改革

3.改革的影响与性质

材料:自西晋以后,经过两百年的战乱,洛阳已是一片瓦砾。孝文帝迁都后……经过北魏不仅成为全国的政治中心,...而且还成为当时最大的商业中心。

根据上述材料,分析孝文帝改革的作用

意义:改善和巩固了鲜卑拓跋部与汉人的关系,促进了民族交融,增强了北魏的实力。

性质:一场少数民族封建化的改革。

二、北魏孝文帝改革

评价孝文帝

①北魏孝文帝是我国历史上杰出的封建皇帝,是少数民族政治家和改革家;(地位)

②他进行的改革顺应了历史发展潮流。迁都洛阳,进一步推行汉化措施,促进了民族交融,增强了北魏的实力;(正)

③但从鲜卑族拓跋部角度看,孝文帝改革使鲜卑族丧失勇武之气,是最终导致鲜卑族分裂和消亡的原因之一。(反)

叁

北朝政权是怎样更替的?

北朝政权的更替

三、北方政权的更替

1.政权更替

(1)六镇

为抵御北方柔然的南下,北魏政权在北方设立了六个军镇:沃野镇、怀朔镇、武川镇、抚冥镇、柔玄镇、怀荒镇。

(2)导火索

北魏后期,军镇的作用减小,地位降低。

军镇:十六国末在北方地区建立的军事管制式的地方行政管理方式

三、北方政权的更替

2. 政权更迭:

北魏

东魏

西魏

北齐

北周

577年,北周灭掉北齐,北方重归统一,为隋朝统一全国打下基础。

肆

民族交融表现在那些方面?有何意义?

北方地区的民族交融

四、北方地区的民族交融

(1)生产方面

北方少数民族《采桑图》

北方少数民族《犁地图》

汉族牧牛图

汉族捕猎图

少数民族向汉族人民学习农业技艺,由畜牧业生产转变为农业生产。

汉族向北方各族人民学习畜牧经验

四、北方地区的民族交融

(2)生活方面

胡汉合舞已成为风气

穿汉服的孝文帝

汉人胡食

汉人演奏少数民族乐器图

汉人乐队穿裤褶服

少数民族沿袭中原地区原有统治方式,实行君主专制制度

汉族学习和接受北方各族的食物、服装、用具

四、北方地区的民族交融

(3)文化方面

北朝乐府《木兰诗》

北魏书法

敦煌飞天乐舞壁画

少数民族与汉族文化交流日益频繁,文化上日益融汇。

民族隔阂趋于消解,民族关系趋于和缓。出现了各民族的大交融。

四、北方地区的民族交融

2. 影响:

材料:这一民族大融合,固然经历了长期的痛苦历程,但是由于汉族接受了新的成分,因此在经济上、文化上,不但没有衰落,而且比之以前更加兴盛起来。中国历史上空前强盛的隋唐封建国家,就是在这种民族大交融的基础上形成发展起来的。

——王仲荤《魏晋南北朝史》

(1)为中华民族的发展注入了新的活力,进一步丰富了中华民族的物质文化和精神文化;

(2)并为隋唐时期多民族国家的繁荣与发展奠定了基础。

四、北方地区的民族交融

一部中国史,就是一部各民族交融汇聚成多元一体中华民族的历史,就是各民族共同缔造、发展、巩固统一的伟大祖国的历史。各民族之所以团结融合,多元之所以聚为一体,源自各民族文化上的兼收并蓄、经济上的相互依存、情感上的相互亲近,源自中华民族追求团结统一的内生动力。

——习近平总书记在

全国民族团结进步表彰大会上的讲话

2019年09月27日

课堂小结

十六国到前秦

淝水之战

北魏孝文帝改革

北方民族大交融

中华民族共同体

为隋唐时期统一多民族国家的发展奠定了基础

实战演练

1.下列成语典故出自于淝水之战的是( )

A.纸上谈兵 B.破釜沉舟 C.闻鸡起舞 D.草木皆兵

D

2.曹魏建立后,百姓购买物品、计算物价皆普遍使用布帛或谷物。北魏孝文帝时,北方很多地方“犹以他物交易,钱略不入市”。该现象从本质上反映了这一时期北方( )

A.铸币金属匮乏 B.币制较为混乱 C.农业技术落后 D.商品经济衰退

D

实战演练

3.《魏书》记载,大臣高闾认为夏商周三代疆域不大,实行封禅(古代帝王在泰山祭告天地的仪式),劝孝文帝也举行封禅大典。孝文帝却认为南方荆州和扬州尚未归顺,不欲封禅。由此可见,孝文帝( )

A.学习汉族政治制度 B.推动北方人口南迁

C.打击藩镇割据势力 D.胸怀国家统一大志

D

4.在山西大同北魏贵族墓葬中出土的漆屏风,绘制有包括帝舜、周太姜、晋文公、汉成帝等人物故事,其画风与《女史箴图》有共通之处。这反映了( )

A.鲜卑族的农业生产水平 B.魏晋时期商品经济的繁荣

C.魏晋南北朝政权的并立 D.汉文化对北魏社会的影响

D

同课章节目录

- 第一单元 史前时期:中国境内早期人类与文明的起源

- 第1课 中国境内早期人类的代表—北京人

- 第2课 原始农耕生活

- 第3课 远古的传说

- 第二单元 夏商周时期:早期国家与社会变革

- 第4课 夏商周的更替(2018)

- 第四课 早期国家的产生和发展(2016)

- 第5课 青铜器与甲骨文

- 第6课 动荡的春秋时期

- 第7课 战国时期的社会变化

- 第8课 百家争鸣

- 第三单元 秦汉时期:统一多民族国家的建立和巩固

- 第9课 秦统一中国

- 第10课 秦末农民大起义

- 第11课 西汉建立和“文景之治”

- 第12课 汉武帝巩固大一统王朝

- 第13课 东汉的兴衰

- 第14课 沟通中外文明的“丝绸之路”

- 第15课 两汉的科技和文化

- 第四单元 三国两晋南北朝时期:政权分立与民族交融

- 第16课 三国鼎立

- 第17课 西晋的短暂统一和北方各族的内迁

- 第18课 东晋南朝时期江南地区的开发

- 第19课 北魏政治和北方民族大交融

- 第20课 魏晋南北朝的科技与文化

- 第21课 活动课:让我们共同来感受历史