10.1 兰亭集序 课件(共43张PPT)

文档属性

| 名称 | 10.1 兰亭集序 课件(共43张PPT) |  | |

| 格式 | pptx | ||

| 文件大小 | 60.3MB | ||

| 资源类型 | 试卷 | ||

| 版本资源 | 统编版 | ||

| 科目 | 语文 | ||

| 更新时间 | 2024-09-27 15:36:34 | ||

图片预览

文档简介

(共43张PPT)

统编版高中语文选择必修下

第三单元第十课

目录

导入新课

1

新知探究

2

课堂练习

3

拓展延伸

4

导入新课

1

了解作者

王羲之(303—361年)汉族,字逸少,原籍琅琊临沂(今属山东临沂),后迁居山阴(今浙江绍兴),因王羲之曾任右将军,世称“王右军”、“王会稽”。

王羲之是东晋著名书法家,被后人尊为“书圣”,与其子王献之合称“二王”。王羲之7岁学书,摆脱了汉魏笔风,自成一家,论者称其笔势,以为“飘若浮云,矫若惊龙” ,创造出“天质自然,丰神盖代”的行书。由于他在书法上的成就和贡献,被后世誉为“书圣”。

王羲之书法艺术影响之大,在书家之中,罕有能与之相比者,有“书圣”之称。他写的《兰亭集序》被后世书法家誉为“天下第一行书”。

王羲之在诗文写作上也是高手。东晋文坛盛行骈文,王羲之是少数仍沿用散文写作,或以散驭骈的作家之一。其文风清洗,不尚辞藻而多情致。

走近作者

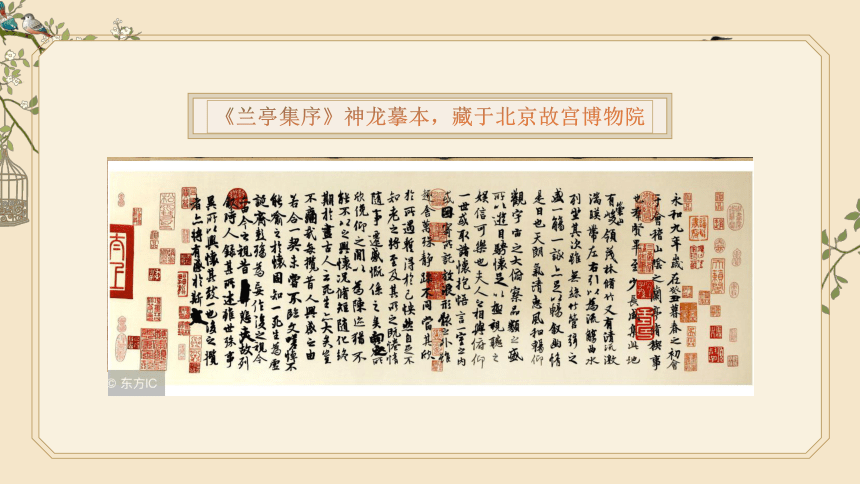

《兰亭集序》神龙摹本,藏于北京故宫博物院

新知探究

2

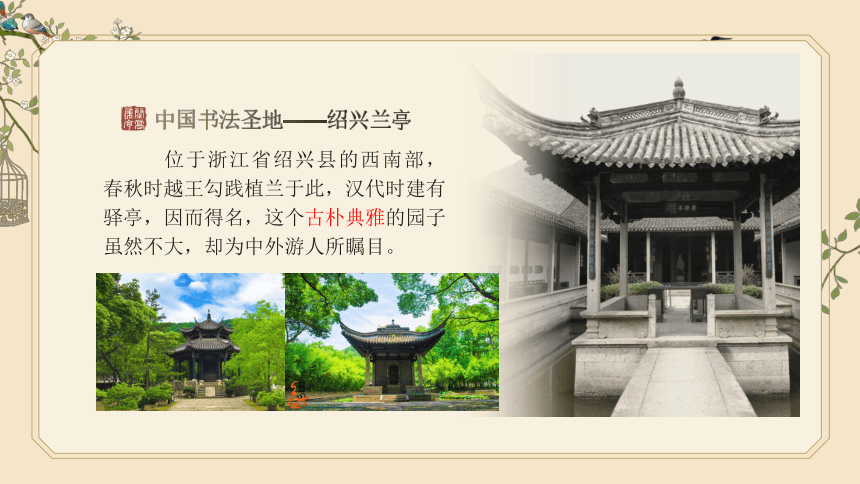

位于浙江省绍兴县的西南部,春秋时越王勾践植兰于此,汉代时建有驿亭,因而得名,这个古朴典雅的园子虽然不大,却为中外游人所瞩目。

中国书法圣地——绍兴兰亭

古人每年三月初三,为消灾除凶,到水边嬉游,称为修禊。东晋穆帝永和九年三月初三,天朗气清,惠风和畅。王羲之和谢安、孙绰、许询及王羲之子侄献之、凝之、涣之、元之等41位文人墨客及社会名士在兰亭修禊雅集。

《兰亭集序》的由来

(曾皙)曰:“莫春者,春服既成,冠者五六人,童子六七人,浴乎沂,风乎舞雩,咏而归。”

中国古人与天地万物相亲相近的文化传统

他们列坐曲水两侧,将酒觞置于清流之上,顺水任游,停于谁前则赋四、五言诗各一首,否则罚酒。据载,王、谢、孙等11人各成诗两首,另有15人各成一首,余人诗不成,罚酒三巨觥,共成诗37首,合为《兰亭集》,由王羲之作序324字,以记之。

《兰亭集序》的由来

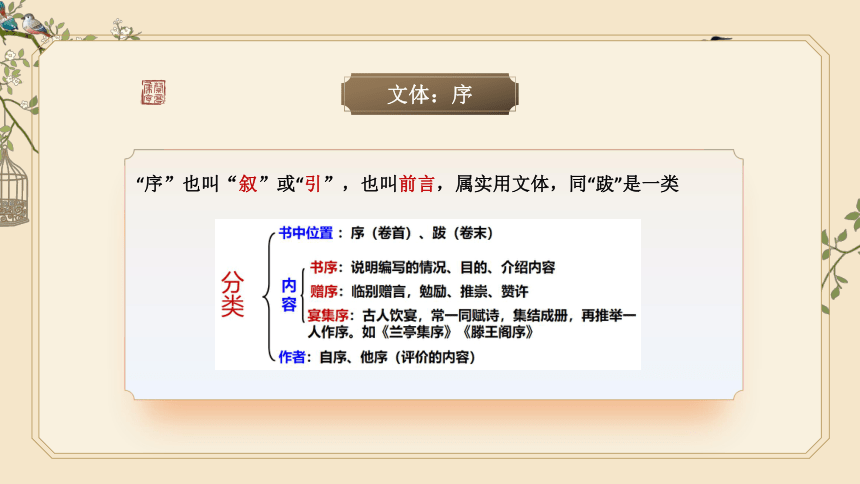

文体:序

“序”也叫“叙”或“引”,也叫前言,属实用文体,同“跋”是一类

朗读课文:

圈画体现作者情感的字句,感受作者情感的起伏。

圈画体现作者情感的字句,感受作者情感的起伏。

所以游目骋怀,足以极视听之娱,信可乐也。

古人云:“死生亦大矣。”岂不痛哉!

后之视今,亦犹今之视昔 ,悲夫!

乐

痛

悲

字词释义

永和九年,岁在癸丑,暮春之初,会于会稽山阴之兰亭,修禊事也。群贤毕至,少长咸集。此地有崇山峻岭,茂林修竹,又有清流激湍,映带左右,引以为流觞曲水,列坐其次。虽无丝竹管弦之盛,一觞一咏,亦足以畅叙幽情。

是日也,天朗气清,惠风和畅。仰观宇宙之大,俯察品类之盛,所以游目骋怀,足以极视听之娱,信可乐也。

永和九年:是东晋穆帝司马聃的第一个年号。年号是中国封建王朝用来纪年的一种名号(亦可以作为表示年份)。先秦至汉初无年号,汉武帝即位后开始使用年号。

岁在癸丑:干支纪年是中国传统纪年历法。干支是天干和地支的总称。干支顺序相配,正好六十为一周期,周而复始,循环记录。干支纪年以每年农历正月初一进入下一年。

十天干:甲、乙、丙、丁、戊、己、庚、辛、壬、癸

十二地支:子、丑、寅、卯、辰、巳、午、未、申、酉、戌、亥

1.寻“乐”之由:结合文本,谈谈作者因何而乐?

时间:

地点:

人物:

环境:

目的:

活动:

感慨:

天气:

岁在癸丑,暮春之初

会稽山阴之兰亭

修禊事

群贤毕至,少长咸集

崇山峻岭,茂林修竹,清流激湍,映带左右

流觞曲水,一觞一咏

天朗气清,惠风和畅

游目骋怀,极视听之娱

时节舒适

聚地清雅

欢欣之事

名士相聚

环境优美

活动有趣

气候宜人

悦目赏心

2.探“乐”之度:

是歇斯底里的狂欢,还是淡而平和的心灵喜悦?

景:兰亭之美,却轻描淡写。“崇山峻岭”“茂林修竹”,没有姹紫嫣红、草长莺飞,没有繁丽的色彩,更没有听觉嗅觉多层次的感官渲染。兰亭之景素雅,作者心境平和。

情:名士聚会,畅谈和抒发的是“幽情”,是深藏不显、相对克制理性的情思,配合“幽情”的饮酒作诗方式是不急不躁,是文雅的“一觞一咏”,并非李白式的“会须一饮三百杯”的豪放和酣畅。

虚词“也”:“也”表达的是一种判断和肯定的语气。“这确实是很快乐的”,既不低沉也不夸张,是一种恰到好处的心灵自足。

标点“。”:舒缓和乐。

文字是心灵的风景,山水于晋人有特殊的意义。宗白华《美学散步》:“晋人向外发现了自然,向内发现了自己的深情。山水虚灵化了,也情致化了。”

字词释义

夫人之相与,俯仰一世。或取诸怀抱,悟言一室之内;或因寄所托,放浪形骸之外。虽趣舍万殊,静躁不同,当其欣于所遇,暂得于己,快然自足,不知老之将至;及其所之既倦,情随事迁,感慨系之矣。向之所欣,俯仰之间,已为陈迹,犹不能不以之兴怀,况修短随化,终期于尽!古人云:“死生亦大矣。”岂不痛哉!

或取诸怀抱,悟言一室之内。

向内,深入内心世界,不务实际,聚众谈玄

或因寄所托,放浪形骸之外。

向外,寄情山水声色,不受世俗礼法约束

分裂动荡的魏晋,战乱不断,统治集团内部互相倾轧,当时很多士人在战乱与政治斗争中无端丢掉性命。天下名士,少有全者。永和初年,又遇地震、瘟疫,人祸天灾,无时不在。

钱穆《国学概论》:“世乱,生命涂炭,道义扫地,志士灰心,见时事无可为,遂转而为自我之寻究。”

3.思“痛”之因:

作者为何而痛?结合文本用以下句式作答。

从“ ”中读出( )的痛。

从“快然自足,不知老之将至”中读出( )的痛。

从“及其所之既倦,情随事迁,感慨系之矣”中读出( )的痛。

从“俯仰之间,已为陈迹” 中读出( )的痛。

从“况修短随化,终期于尽”中读出( )的痛。

欲求无足

生命短暂

世事无常

生死难料

终有一死

李泽厚《美的历程·魏晋风度》:“生命无常、人生易老本是古往今来一个普遍命题,魏晋诗篇中这一永恒命题的咏叹之所以具有如此感人的审美魅力而千古传诵,也是与这种思绪感情中所包含的具体时代内容不可分的。”

“善万物之得时,感吾生之行休。”(晋·陶渊明《归去来兮辞》)

“功业未及建,夕阳忽西流。时哉不我与,去乎若云浮。”

(晋·刘琨《重赠卢湛》)

尝试背诵:

夫/人之相与,( ),或( ),或( )

虽( ),当其( ),( ),( ),不知( )。//

及其所之既倦,( ),( )。//

向之所欣,( ),( ),犹( ),况( ),终期于尽!//

古人云:“死生亦大矣!”

( )哉!

每览昔人兴感之由,若合一契,未尝不临文嗟悼,不能喻之于怀。固知一死生为虚诞,齐彭殇为妄作。后之视今,亦犹今之视昔,悲夫!故列叙时人,录其所述,虽世殊事异,所以兴怀,其致一也。后之览者,亦将有感于斯文。

字词释义

4.悟“悲”之源:

兰亭之悲,悲( ? )。

每览“昔人”兴感之由,若合一契:

余以元康六年,从太仆卿出为使,持节监青、徐诸军事、征虏将军。有别庐在河南县界金谷涧中,去城十里,或高或下,有清泉、茂林、众果、竹柏、药草之属,金田十顷,羊二百口,鸡、猪、鹅、鸭之类,莫不毕备。又有水碓(duì)、鱼池、土窟,其为娱目欢心之物备矣。时征西大将军祭酒王诩当还长安,余与众贤共送往涧中,昼夜游宴,屡迁其坐,或登高临下,或列坐水滨。时琴瑟笙筑,合载车中,道路并作,及住,令与鼓吹递奏,遂各赋诗,以叙中怀。或不能者,罚酒三斗。感性命之不永,惧凋落之无期,故具列时人官号、姓名、年纪,又写诗著后,后之好事者,其览之哉!

——西晋·石崇《金谷诗序》

“一死生,齐彭殇”:

同去兰亭的魏晋名士,后官至宰相的谢安在《兰亭诗》里,面对人生短暂,面对如何度过一生,他当时做出的答复与选择是:“万殊混一理,安复觉彭殇。”这显然就是老庄式的回答———人与造化下的万物一样,只求随化而活,能够陶醉于佳山秀水,何必计较彭殇区别呢?

魏晋士人生死观

王羲之生死观?

“固知一死生为虚诞,齐彭殇为妄作。”:

王羲之在《兰亭集序》中表述对生的执着、对死的排斥是人所共有的感情,这就彻底否定了老庄“齐生死”的观点。

他认为人不管以怎样的方式活着,生命都在不知不觉中逝去,而寿命的短长只能听凭造化,最终归于结束。所以生就是生,活着能享受乐趣,死就是死,死后一切皆无,活着和死去是人生大事,二者不可等量齐观。暗含有生之年应当“看重生死”,表现出对生命的敬畏之情。

王羲之生死观

“后之览者”,亦将有感于斯文:

遥襟甫畅,逸兴遄飞。爽籁发而清风生,纤歌凝而白云遏。睢园绿竹,气凌彭泽之樽;邺水朱华,光照临川之笔。四美具,二难并。穷睇眄于中天,极娱游于暇日。天高地迥,觉宇宙之无穷;兴尽悲来,识盈虚之有数。

……

呜呼!胜地不常,盛筵难再;兰亭已矣,梓泽丘墟。

——唐·王勃《滕王阁序》

4.悟“悲”之源:

兰亭之悲,悲( ? )。

“每览昔人兴感之由,若合一契,未尝不临文嗟悼,不能喻之于怀”

说明对于生命的悲痛之情,古人和今人一样 悲古人

“固知一死生为虚诞,齐彭殇为妄作”

嗟叹古人、当时士人群体生命观的虚妄 悲今人

“后之视今,亦犹今之视昔”

说明对于生命的悲痛之情,后人也将和今人一样 悲后人

5.根据“痛”和“悲”的内涵,探究“痛”和“悲”有何不同?有何关系?

痛——个体一世短暂,生死难测

(感性的,是浅层情感的直观表现)

悲——人类代代皆痛,千古同悲

(是理性的,是深层情感的内在体验)

延展

总结为两层“悲”意:其一,对生命种种的千古同悲,这是“痛”的纵深;其二,对当时流行的生命观之悲,这是“痛”的延展。二者都由个体生命的“痛”延展到社会群体之“悲”。

6.品“悲”之情:

“悲夫”有涂改,为何涂而改之?试着比较一下。

大可悲也。

悲夫——

悲夫!

这种悲叹、悲痛是悲观吗?

课堂练习

3

尝试背诵:

时间:永和九年,岁在( ),( )

地点:会于( )

事件:( )也。

人物:( 毕 ),( 咸 )

景物:此地有( ),( ),又有( ),映带左右。

行动:引( ),( ),虽无( ),( )亦足以( )

尝试背诵:

是日也,( ),( )

仰( ),俯( )

所以( )

足以( )

信( )也。

尝试背诵:

夫/人之相与,( ),或( ),或( )

虽( ),当其( ),( ),( ),不知( )。//

及其所之既倦,( ),( )。//

向之所欣,( ),( ),犹( ),况( ),终期于尽!//

古人云:“死生亦大矣!”

( )哉!

尝试背诵:

每览昔人( ),( ),( ),( )。

固知( ),( )。

后之视今,( )。悲夫!

故( ),( ),( ),( ),( )。后之览者,( )。

拓展探究

4

王羲之的人生观并不消极,悲叹并不等于悲观。作者对时光飞逝、人生短促大发感慨,暗含着对人生的眷恋和热爱。既然“修短随化,终期于尽”,就应该追求真正的人生之乐。而文中的会稽雅集就是作者获得的真正之乐。因此,作者对这次集会的“成果”倍加珍惜,“列叙时人,录其所述”,以期在暗淡的人世间留下会稽山的一叶苍翠,在混浊的人事长河中溅进兰亭曲水的一脉清波。可谓“消极其表,执着其里”。

说到底,写作,是要为渺小的个体生命留下证据。

龚自珍《题红禅室诗尾》:“不是无端悲怨深,直将阅历写成吟。可能十万珍珠字,买尽千秋儿女心。”

千秋之后,因文心通。

——《孔子这一生 序 唯文字可以完成抗拒》

统编版高中语文选择必修下

第三单元第十课

统编版高中语文选择必修下

第三单元第十课

目录

导入新课

1

新知探究

2

课堂练习

3

拓展延伸

4

导入新课

1

了解作者

王羲之(303—361年)汉族,字逸少,原籍琅琊临沂(今属山东临沂),后迁居山阴(今浙江绍兴),因王羲之曾任右将军,世称“王右军”、“王会稽”。

王羲之是东晋著名书法家,被后人尊为“书圣”,与其子王献之合称“二王”。王羲之7岁学书,摆脱了汉魏笔风,自成一家,论者称其笔势,以为“飘若浮云,矫若惊龙” ,创造出“天质自然,丰神盖代”的行书。由于他在书法上的成就和贡献,被后世誉为“书圣”。

王羲之书法艺术影响之大,在书家之中,罕有能与之相比者,有“书圣”之称。他写的《兰亭集序》被后世书法家誉为“天下第一行书”。

王羲之在诗文写作上也是高手。东晋文坛盛行骈文,王羲之是少数仍沿用散文写作,或以散驭骈的作家之一。其文风清洗,不尚辞藻而多情致。

走近作者

《兰亭集序》神龙摹本,藏于北京故宫博物院

新知探究

2

位于浙江省绍兴县的西南部,春秋时越王勾践植兰于此,汉代时建有驿亭,因而得名,这个古朴典雅的园子虽然不大,却为中外游人所瞩目。

中国书法圣地——绍兴兰亭

古人每年三月初三,为消灾除凶,到水边嬉游,称为修禊。东晋穆帝永和九年三月初三,天朗气清,惠风和畅。王羲之和谢安、孙绰、许询及王羲之子侄献之、凝之、涣之、元之等41位文人墨客及社会名士在兰亭修禊雅集。

《兰亭集序》的由来

(曾皙)曰:“莫春者,春服既成,冠者五六人,童子六七人,浴乎沂,风乎舞雩,咏而归。”

中国古人与天地万物相亲相近的文化传统

他们列坐曲水两侧,将酒觞置于清流之上,顺水任游,停于谁前则赋四、五言诗各一首,否则罚酒。据载,王、谢、孙等11人各成诗两首,另有15人各成一首,余人诗不成,罚酒三巨觥,共成诗37首,合为《兰亭集》,由王羲之作序324字,以记之。

《兰亭集序》的由来

文体:序

“序”也叫“叙”或“引”,也叫前言,属实用文体,同“跋”是一类

朗读课文:

圈画体现作者情感的字句,感受作者情感的起伏。

圈画体现作者情感的字句,感受作者情感的起伏。

所以游目骋怀,足以极视听之娱,信可乐也。

古人云:“死生亦大矣。”岂不痛哉!

后之视今,亦犹今之视昔 ,悲夫!

乐

痛

悲

字词释义

永和九年,岁在癸丑,暮春之初,会于会稽山阴之兰亭,修禊事也。群贤毕至,少长咸集。此地有崇山峻岭,茂林修竹,又有清流激湍,映带左右,引以为流觞曲水,列坐其次。虽无丝竹管弦之盛,一觞一咏,亦足以畅叙幽情。

是日也,天朗气清,惠风和畅。仰观宇宙之大,俯察品类之盛,所以游目骋怀,足以极视听之娱,信可乐也。

永和九年:是东晋穆帝司马聃的第一个年号。年号是中国封建王朝用来纪年的一种名号(亦可以作为表示年份)。先秦至汉初无年号,汉武帝即位后开始使用年号。

岁在癸丑:干支纪年是中国传统纪年历法。干支是天干和地支的总称。干支顺序相配,正好六十为一周期,周而复始,循环记录。干支纪年以每年农历正月初一进入下一年。

十天干:甲、乙、丙、丁、戊、己、庚、辛、壬、癸

十二地支:子、丑、寅、卯、辰、巳、午、未、申、酉、戌、亥

1.寻“乐”之由:结合文本,谈谈作者因何而乐?

时间:

地点:

人物:

环境:

目的:

活动:

感慨:

天气:

岁在癸丑,暮春之初

会稽山阴之兰亭

修禊事

群贤毕至,少长咸集

崇山峻岭,茂林修竹,清流激湍,映带左右

流觞曲水,一觞一咏

天朗气清,惠风和畅

游目骋怀,极视听之娱

时节舒适

聚地清雅

欢欣之事

名士相聚

环境优美

活动有趣

气候宜人

悦目赏心

2.探“乐”之度:

是歇斯底里的狂欢,还是淡而平和的心灵喜悦?

景:兰亭之美,却轻描淡写。“崇山峻岭”“茂林修竹”,没有姹紫嫣红、草长莺飞,没有繁丽的色彩,更没有听觉嗅觉多层次的感官渲染。兰亭之景素雅,作者心境平和。

情:名士聚会,畅谈和抒发的是“幽情”,是深藏不显、相对克制理性的情思,配合“幽情”的饮酒作诗方式是不急不躁,是文雅的“一觞一咏”,并非李白式的“会须一饮三百杯”的豪放和酣畅。

虚词“也”:“也”表达的是一种判断和肯定的语气。“这确实是很快乐的”,既不低沉也不夸张,是一种恰到好处的心灵自足。

标点“。”:舒缓和乐。

文字是心灵的风景,山水于晋人有特殊的意义。宗白华《美学散步》:“晋人向外发现了自然,向内发现了自己的深情。山水虚灵化了,也情致化了。”

字词释义

夫人之相与,俯仰一世。或取诸怀抱,悟言一室之内;或因寄所托,放浪形骸之外。虽趣舍万殊,静躁不同,当其欣于所遇,暂得于己,快然自足,不知老之将至;及其所之既倦,情随事迁,感慨系之矣。向之所欣,俯仰之间,已为陈迹,犹不能不以之兴怀,况修短随化,终期于尽!古人云:“死生亦大矣。”岂不痛哉!

或取诸怀抱,悟言一室之内。

向内,深入内心世界,不务实际,聚众谈玄

或因寄所托,放浪形骸之外。

向外,寄情山水声色,不受世俗礼法约束

分裂动荡的魏晋,战乱不断,统治集团内部互相倾轧,当时很多士人在战乱与政治斗争中无端丢掉性命。天下名士,少有全者。永和初年,又遇地震、瘟疫,人祸天灾,无时不在。

钱穆《国学概论》:“世乱,生命涂炭,道义扫地,志士灰心,见时事无可为,遂转而为自我之寻究。”

3.思“痛”之因:

作者为何而痛?结合文本用以下句式作答。

从“ ”中读出( )的痛。

从“快然自足,不知老之将至”中读出( )的痛。

从“及其所之既倦,情随事迁,感慨系之矣”中读出( )的痛。

从“俯仰之间,已为陈迹” 中读出( )的痛。

从“况修短随化,终期于尽”中读出( )的痛。

欲求无足

生命短暂

世事无常

生死难料

终有一死

李泽厚《美的历程·魏晋风度》:“生命无常、人生易老本是古往今来一个普遍命题,魏晋诗篇中这一永恒命题的咏叹之所以具有如此感人的审美魅力而千古传诵,也是与这种思绪感情中所包含的具体时代内容不可分的。”

“善万物之得时,感吾生之行休。”(晋·陶渊明《归去来兮辞》)

“功业未及建,夕阳忽西流。时哉不我与,去乎若云浮。”

(晋·刘琨《重赠卢湛》)

尝试背诵:

夫/人之相与,( ),或( ),或( )

虽( ),当其( ),( ),( ),不知( )。//

及其所之既倦,( ),( )。//

向之所欣,( ),( ),犹( ),况( ),终期于尽!//

古人云:“死生亦大矣!”

( )哉!

每览昔人兴感之由,若合一契,未尝不临文嗟悼,不能喻之于怀。固知一死生为虚诞,齐彭殇为妄作。后之视今,亦犹今之视昔,悲夫!故列叙时人,录其所述,虽世殊事异,所以兴怀,其致一也。后之览者,亦将有感于斯文。

字词释义

4.悟“悲”之源:

兰亭之悲,悲( ? )。

每览“昔人”兴感之由,若合一契:

余以元康六年,从太仆卿出为使,持节监青、徐诸军事、征虏将军。有别庐在河南县界金谷涧中,去城十里,或高或下,有清泉、茂林、众果、竹柏、药草之属,金田十顷,羊二百口,鸡、猪、鹅、鸭之类,莫不毕备。又有水碓(duì)、鱼池、土窟,其为娱目欢心之物备矣。时征西大将军祭酒王诩当还长安,余与众贤共送往涧中,昼夜游宴,屡迁其坐,或登高临下,或列坐水滨。时琴瑟笙筑,合载车中,道路并作,及住,令与鼓吹递奏,遂各赋诗,以叙中怀。或不能者,罚酒三斗。感性命之不永,惧凋落之无期,故具列时人官号、姓名、年纪,又写诗著后,后之好事者,其览之哉!

——西晋·石崇《金谷诗序》

“一死生,齐彭殇”:

同去兰亭的魏晋名士,后官至宰相的谢安在《兰亭诗》里,面对人生短暂,面对如何度过一生,他当时做出的答复与选择是:“万殊混一理,安复觉彭殇。”这显然就是老庄式的回答———人与造化下的万物一样,只求随化而活,能够陶醉于佳山秀水,何必计较彭殇区别呢?

魏晋士人生死观

王羲之生死观?

“固知一死生为虚诞,齐彭殇为妄作。”:

王羲之在《兰亭集序》中表述对生的执着、对死的排斥是人所共有的感情,这就彻底否定了老庄“齐生死”的观点。

他认为人不管以怎样的方式活着,生命都在不知不觉中逝去,而寿命的短长只能听凭造化,最终归于结束。所以生就是生,活着能享受乐趣,死就是死,死后一切皆无,活着和死去是人生大事,二者不可等量齐观。暗含有生之年应当“看重生死”,表现出对生命的敬畏之情。

王羲之生死观

“后之览者”,亦将有感于斯文:

遥襟甫畅,逸兴遄飞。爽籁发而清风生,纤歌凝而白云遏。睢园绿竹,气凌彭泽之樽;邺水朱华,光照临川之笔。四美具,二难并。穷睇眄于中天,极娱游于暇日。天高地迥,觉宇宙之无穷;兴尽悲来,识盈虚之有数。

……

呜呼!胜地不常,盛筵难再;兰亭已矣,梓泽丘墟。

——唐·王勃《滕王阁序》

4.悟“悲”之源:

兰亭之悲,悲( ? )。

“每览昔人兴感之由,若合一契,未尝不临文嗟悼,不能喻之于怀”

说明对于生命的悲痛之情,古人和今人一样 悲古人

“固知一死生为虚诞,齐彭殇为妄作”

嗟叹古人、当时士人群体生命观的虚妄 悲今人

“后之视今,亦犹今之视昔”

说明对于生命的悲痛之情,后人也将和今人一样 悲后人

5.根据“痛”和“悲”的内涵,探究“痛”和“悲”有何不同?有何关系?

痛——个体一世短暂,生死难测

(感性的,是浅层情感的直观表现)

悲——人类代代皆痛,千古同悲

(是理性的,是深层情感的内在体验)

延展

总结为两层“悲”意:其一,对生命种种的千古同悲,这是“痛”的纵深;其二,对当时流行的生命观之悲,这是“痛”的延展。二者都由个体生命的“痛”延展到社会群体之“悲”。

6.品“悲”之情:

“悲夫”有涂改,为何涂而改之?试着比较一下。

大可悲也。

悲夫——

悲夫!

这种悲叹、悲痛是悲观吗?

课堂练习

3

尝试背诵:

时间:永和九年,岁在( ),( )

地点:会于( )

事件:( )也。

人物:( 毕 ),( 咸 )

景物:此地有( ),( ),又有( ),映带左右。

行动:引( ),( ),虽无( ),( )亦足以( )

尝试背诵:

是日也,( ),( )

仰( ),俯( )

所以( )

足以( )

信( )也。

尝试背诵:

夫/人之相与,( ),或( ),或( )

虽( ),当其( ),( ),( ),不知( )。//

及其所之既倦,( ),( )。//

向之所欣,( ),( ),犹( ),况( ),终期于尽!//

古人云:“死生亦大矣!”

( )哉!

尝试背诵:

每览昔人( ),( ),( ),( )。

固知( ),( )。

后之视今,( )。悲夫!

故( ),( ),( ),( ),( )。后之览者,( )。

拓展探究

4

王羲之的人生观并不消极,悲叹并不等于悲观。作者对时光飞逝、人生短促大发感慨,暗含着对人生的眷恋和热爱。既然“修短随化,终期于尽”,就应该追求真正的人生之乐。而文中的会稽雅集就是作者获得的真正之乐。因此,作者对这次集会的“成果”倍加珍惜,“列叙时人,录其所述”,以期在暗淡的人世间留下会稽山的一叶苍翠,在混浊的人事长河中溅进兰亭曲水的一脉清波。可谓“消极其表,执着其里”。

说到底,写作,是要为渺小的个体生命留下证据。

龚自珍《题红禅室诗尾》:“不是无端悲怨深,直将阅历写成吟。可能十万珍珠字,买尽千秋儿女心。”

千秋之后,因文心通。

——《孔子这一生 序 唯文字可以完成抗拒》

统编版高中语文选择必修下

第三单元第十课