27.《一个粗瓷大碗》课件(共27张PPT)

文档属性

| 名称 | 27.《一个粗瓷大碗》课件(共27张PPT) |  | |

| 格式 | pptx | ||

| 文件大小 | 8.9MB | ||

| 资源类型 | 教案 | ||

| 版本资源 | 统编版 | ||

| 科目 | 语文 | ||

| 更新时间 | 2024-09-27 09:58:18 | ||

图片预览

文档简介

(共27张PPT)

统编版三年级语文上册

第八单元 27 一个粗瓷大碗

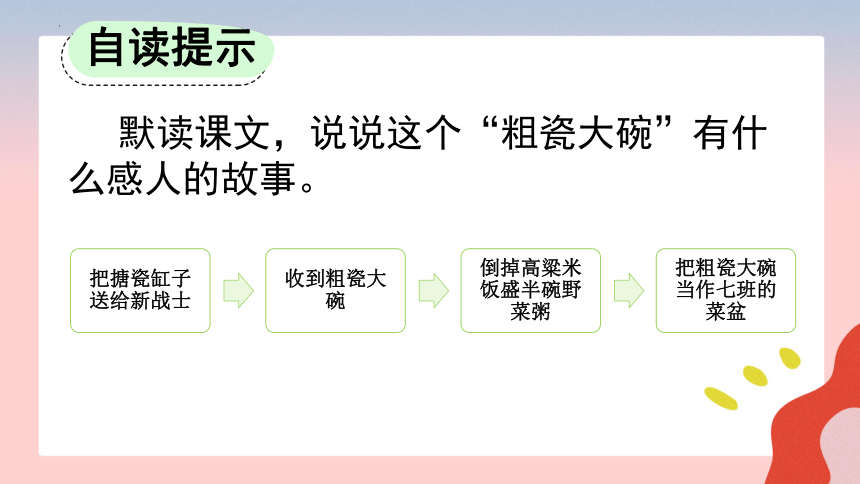

把搪瓷缸子送给新战士

收到粗瓷大碗

倒掉高粱米饭盛半碗野菜粥

把粗瓷大碗当作七班的菜盆

默读课文,说说这个“粗瓷大碗”有什么感人的故事。

自读提示

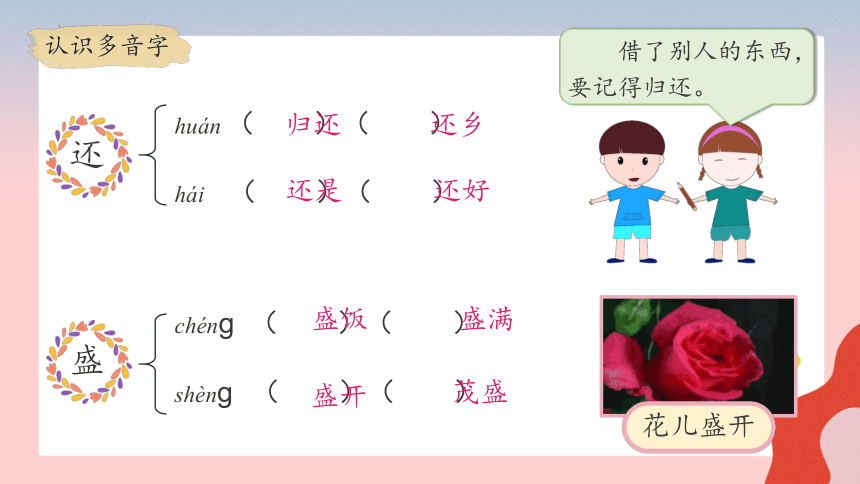

认识多音字

还

huán ( )( )

hái ( )( )

盛

chénɡ ( )( )

shènɡ ( )( )

借了别人的东西,

要记得归还。

花儿盛开

归还

还乡

还是

还好

盛饭

盛满

盛开

茂盛

整体感知

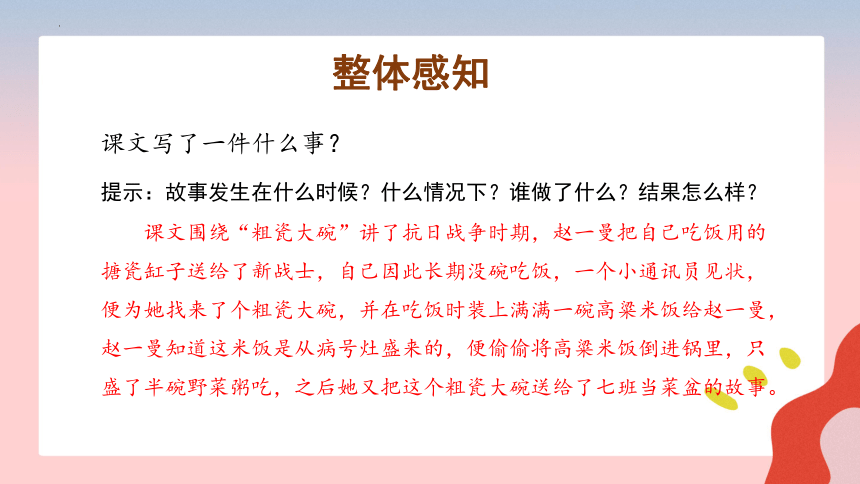

课文围绕“粗瓷大碗”讲了抗日战争时期,赵一曼把自己吃饭用的搪瓷缸子送给了新战士,自己因此长期没碗吃饭,一个小通讯员见状,便为她找来了个粗瓷大碗,并在吃饭时装上满满一碗高粱米饭给赵一曼,赵一曼知道这米饭是从病号灶盛来的,便偷偷将高粱米饭倒进锅里,只盛了半碗野菜粥吃,之后她又把这个粗瓷大碗送给了七班当菜盆的故事。

课文写了一件什么事?

提示:故事发生在什么时候?什么情况下?谁做了什么?结果怎么样?

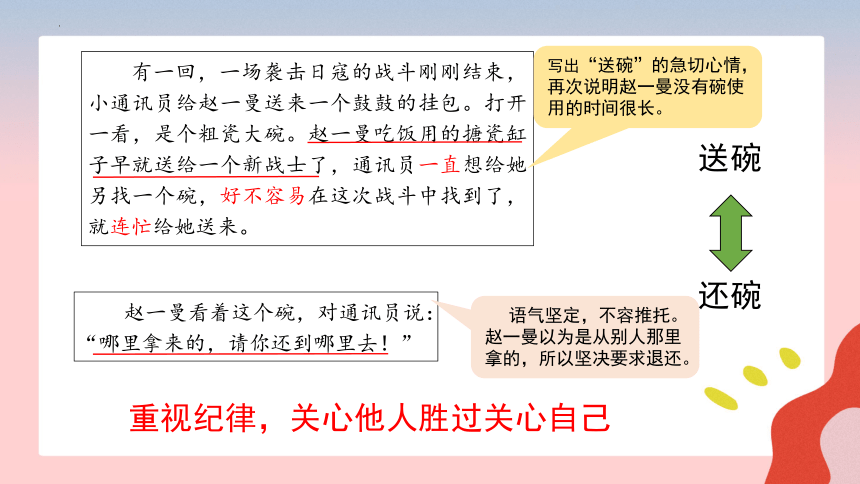

有一回,一场袭击日寇的战斗刚刚结束,小通讯员给赵一曼送来一个鼓鼓的挂包。打开一看,是个粗瓷大碗。赵一曼吃饭用的搪瓷缸子早就送给一个新战士了,通讯员一直想给她另找一个碗,好不容易在这次战斗中找到了,就连忙给她送来。

送碗

赵一曼看着这个碗,对通讯员说:“哪里拿来的,请你还到哪里去!”

语气坚定,不容推托。赵一曼以为是从别人那里拿的,所以坚决要求退还。

还碗

重视纪律,关心他人胜过关心自己

写出“送碗”的急切心情,再次说明赵一曼没有碗使用的时间很长。

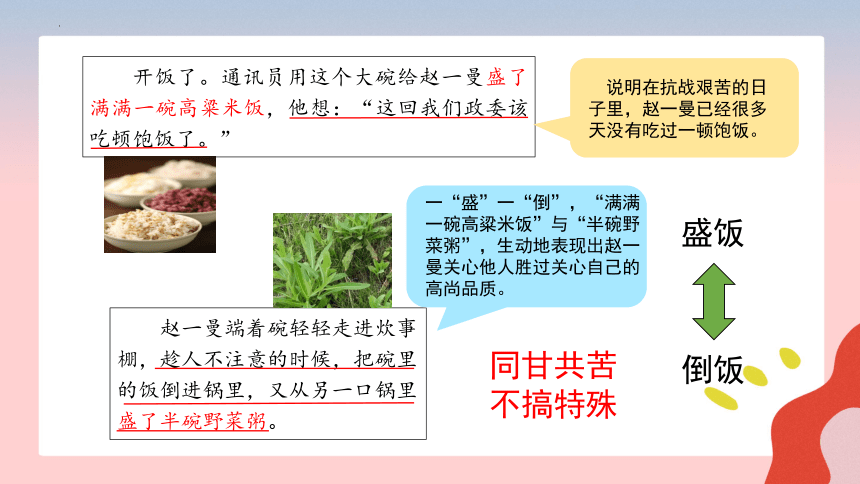

开饭了。通讯员用这个大碗给赵一曼盛了满满一碗高粱米饭,他想:“这回我们政委该吃顿饱饭了。”

盛饭

赵一曼端着碗轻轻走进炊事棚,趁人不注意的时候,把碗里的饭倒进锅里,又从另一口锅里盛了半碗野菜粥。

说明在抗战艰苦的日子里,赵一曼已经很多天没有吃过一顿饱饭。

倒饭

一“盛”一“倒”,“满满一碗高粱米饭”与“半碗野菜粥”,生动地表现出赵一曼关心他人胜过关心自己的高尚品质。

同甘共苦

不搞特殊

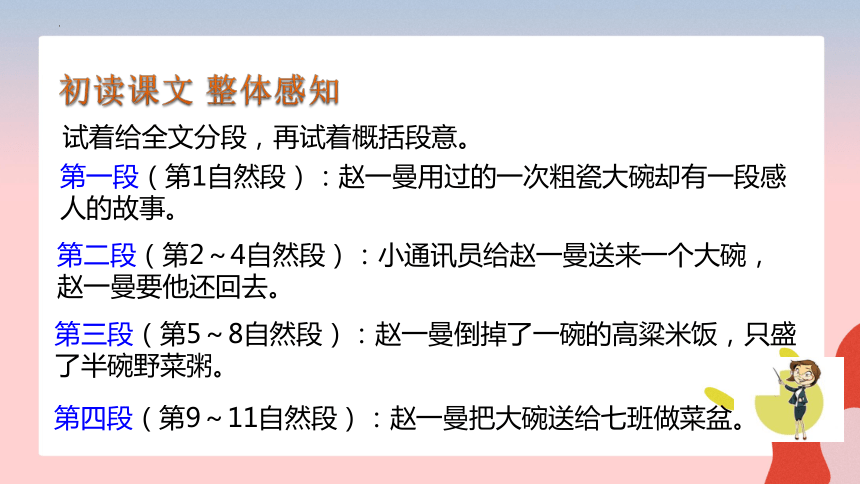

试着给全文分段,再试着概括段意。

初读课文 整体感知

第一段(第1自然段):赵一曼用过的一次粗瓷大碗却有一段感人的故事。

第二段(第2~4自然段):小通讯员给赵一曼送来一个大碗,赵一曼要他还回去。

第三段(第5~8自然段):赵一曼倒掉了一碗的高粱米饭,只盛了半碗野菜粥。

第四段(第9~11自然段):赵一曼把大碗送给七班做菜盆。

句段品析

有一回,一场袭击日寇的战斗刚刚结束,小通讯员给赵一曼送来一个鼓鼓的挂包。打开一看,是个粗瓷大碗……通讯员一直想给她另找一个碗,好不容易在这次战斗中找到了,就连忙给她送来。

交代了故事背景。

从这段话可以看出,

小通讯员的心结是什么?

侧面反映出赵一曼

深受同志们的爱戴。

句段品析

中国人民革命军事博物馆里,陈列着一个粗瓷大碗。

中国第一个综合类军事博物馆

线索

一个“粗瓷大碗”为什么

能被放到中国人民革命军事博

物馆里?

倒叙

如果是你的碗会被博物馆收藏吗

默读课文第1自然段,思考:

从哪些地方可以看出这个普通的粗瓷并不平常?

问题引路

赵一曼仅仅用过一次这个碗,它的感人之处在哪里呢?

这个“粗瓷大碗”象征着赵一曼在艰苦的环境里具有爱护同志、关心别人、与战士同甘共苦的高尚品质,同时也饱含战士之间的友爱之情。

讨论交流

默读课文第2—10自然段,思考:

1.赵一曼见到粗瓷大碗后为什么拒绝接受?

2.赵一曼用的粗瓷大碗最后是真的“丢”了吗?

问题引路

学习第1自然段

因为这个碗有着一段令人感动的故事。

感人

赵一曼用过的这个大碗为什么被陈列在军事博物馆?

送碗

读课文,带着这些提的问题,快速默读课文2~4自然段。

还碗

这个碗有什么故事呢?

粗瓷大碗也不是很值钱的东西,会有故事吗?

小通讯员为什么要给赵一曼找来一个大碗?

中国人民革命军事博物馆里,陈列着一个粗瓷大碗,是赵一曼在东北抗日联军中担任团政治委员时用过的。这个碗,赵一曼仅仅用过一次,但是抗联的老战士都能认出来。因为这个碗有着一段令人感动的故事。

放的地点不平常:存放在中国人民革命军事博物馆。

用的人不平常:赵一曼仅仅用了一次。

用的时间不平常:抗日战争时期。

中国人民革命军事博物馆里,陈列着一个粗瓷大碗,是赵一曼在东北抗日联军中担任团政治委员时用过的。这个碗,赵一曼仅仅用过一次,但是抗联的老战士都能认出来。因为这个碗有着一段令人感动的故事。

设置悬念,引出下文的故事。

一次 感动

句段品析

抗联部队的生活是怎样的?

那些日子非常艰苦,抗联部队几个月来……团长、政委和战士们一样,嘴边有几个月没沾过粮食了。

生活背景,为下文赵一曼的做法做铺垫。

同甘共苦

野菜

草根

橡子面

赵一曼看到一碗满满的高粱米饭是什么感觉?

感受对话

注意朗读语气,说说赵一曼为什么

责令通讯员把碗还回去?

赵一曼看着这个碗,对通讯员说:“哪里拿来的,

请你还到哪里去!”

严肃

“这……这……敌人都被消灭了,往哪里还啊!”

通讯员为难地说。

纠结

赵一曼以为这个碗是从老百姓那里拿来的,不能以权谋私。

感受对话

注意朗读语气,并思考:这个粗瓷

大碗“丢”哪儿去了呢?

小通讯员急得直叫:“我说政委同志啊,给你一

百个碗也架不住你这么‘丢’啊!”

责备,无奈

赵一曼笑着说:“是啊,什么时候才能不‘丢’

碗呢?”

纠结,为难

小通讯员:关心、敬佩

赵一曼:体贴照顾同志

这个粗瓷大碗已经

成了七班的菜盆了。

句式学习

赵一曼看到这碗高粱米饭,不禁想起战士们的艰苦生

活,想起同志之间的友爱,想起通讯员对她的关心……

表示列举的省略

练习:成功是___________,

是_______________,

是_______________。

排比句

这个排比句层层深入,把抗联同志间的团结友爱精神体现得淋漓尽致。

第二天开饭的时候,赵一曼又没有碗了。小通讯员急得直叫:“我说政委同志啊,给你一百个碗也架不住你这么‘丢’啊!”

赵一曼笑着说:“是啊,什么时候才能不‘丢’碗呢?”

赵一曼用的粗瓷大碗最后是真的“丢”了吗?

表面上说是“不丢碗”的事,实际上是说“什么时候革命胜利了,人人都有碗用了,就不会再丢碗了。”

据后来“侦察”,这个粗瓷大碗已经成了七班的菜盆了。

关爱他人胜过关心自己

急叫

说笑

1937年7月7日,日军在北平附近挑起卢沟桥事变,中日战争全面爆发,至1945年结束,共十四年抗战。无数英雄儿女喋血沙场,为祖国,为民族,献出自己宝贵的生命。赵一曼烈士1935年担任东北抗日联军第三军二团政委,在与日寇的斗争中于1935年11月被捕,1936年8月就义。

主题思想

本篇课文以“一个粗瓷大碗”为线索,记叙了赵一曼同志用碗的经过,赞美了她关心同志胜过关心自己的高尚品质。

这个粗瓷大碗至今仍然在中国革命军事博物馆里珍藏着。赵一曼烈士的美好品质在上面熠熠闪光。让我们永远铭记这些革命先烈的感人事迹。以这些事迹为动力,努力学习建设我们强大的祖国吧。

1934年,赵一曼担任中共珠河中心县委委员兼铁道北区委书记,组织抗日自卫队,与日军展开游击战争。

1935年担任东北人民革命军第3军第1师第2团政委,11月,与日伪军作战时不幸因腿部受伤被捕。日军为了从赵一曼口中获取到有价值的情报,找了一名军医对其腿伤进行了简单治疗后,对其进行了老虎凳、辣椒水甚至电刑等严酷的审讯,但赵一曼始终没有透露任何情报,日军最终无奈将赵一蔓处死。

1936年8月,即将被处死的赵一曼视死如归,毫不惧怕,只是想起了远在四川的儿子,她向押送的警察要了纸笔,给儿子写了一封催人泪下的遗书:“母亲对于你没有能尽到教育的责任,实在是遗憾的事情。母亲因为坚决地做了反满抗日的斗争,今天已经到了牺牲的前夕了。希望你,宁儿啊!赶快成人,来安慰你地下的母亲!在你长大成人之后,希望不要忘记你的母亲是为国而牺牲的!”

拓展延伸

1.课下搜索其他共产党员的事迹,与同学分享,并谈谈感受。

2.完成分层作业。

课后作业:

统编版三年级语文上册

第八单元 27 一个粗瓷大碗

把搪瓷缸子送给新战士

收到粗瓷大碗

倒掉高粱米饭盛半碗野菜粥

把粗瓷大碗当作七班的菜盆

默读课文,说说这个“粗瓷大碗”有什么感人的故事。

自读提示

认识多音字

还

huán ( )( )

hái ( )( )

盛

chénɡ ( )( )

shènɡ ( )( )

借了别人的东西,

要记得归还。

花儿盛开

归还

还乡

还是

还好

盛饭

盛满

盛开

茂盛

整体感知

课文围绕“粗瓷大碗”讲了抗日战争时期,赵一曼把自己吃饭用的搪瓷缸子送给了新战士,自己因此长期没碗吃饭,一个小通讯员见状,便为她找来了个粗瓷大碗,并在吃饭时装上满满一碗高粱米饭给赵一曼,赵一曼知道这米饭是从病号灶盛来的,便偷偷将高粱米饭倒进锅里,只盛了半碗野菜粥吃,之后她又把这个粗瓷大碗送给了七班当菜盆的故事。

课文写了一件什么事?

提示:故事发生在什么时候?什么情况下?谁做了什么?结果怎么样?

有一回,一场袭击日寇的战斗刚刚结束,小通讯员给赵一曼送来一个鼓鼓的挂包。打开一看,是个粗瓷大碗。赵一曼吃饭用的搪瓷缸子早就送给一个新战士了,通讯员一直想给她另找一个碗,好不容易在这次战斗中找到了,就连忙给她送来。

送碗

赵一曼看着这个碗,对通讯员说:“哪里拿来的,请你还到哪里去!”

语气坚定,不容推托。赵一曼以为是从别人那里拿的,所以坚决要求退还。

还碗

重视纪律,关心他人胜过关心自己

写出“送碗”的急切心情,再次说明赵一曼没有碗使用的时间很长。

开饭了。通讯员用这个大碗给赵一曼盛了满满一碗高粱米饭,他想:“这回我们政委该吃顿饱饭了。”

盛饭

赵一曼端着碗轻轻走进炊事棚,趁人不注意的时候,把碗里的饭倒进锅里,又从另一口锅里盛了半碗野菜粥。

说明在抗战艰苦的日子里,赵一曼已经很多天没有吃过一顿饱饭。

倒饭

一“盛”一“倒”,“满满一碗高粱米饭”与“半碗野菜粥”,生动地表现出赵一曼关心他人胜过关心自己的高尚品质。

同甘共苦

不搞特殊

试着给全文分段,再试着概括段意。

初读课文 整体感知

第一段(第1自然段):赵一曼用过的一次粗瓷大碗却有一段感人的故事。

第二段(第2~4自然段):小通讯员给赵一曼送来一个大碗,赵一曼要他还回去。

第三段(第5~8自然段):赵一曼倒掉了一碗的高粱米饭,只盛了半碗野菜粥。

第四段(第9~11自然段):赵一曼把大碗送给七班做菜盆。

句段品析

有一回,一场袭击日寇的战斗刚刚结束,小通讯员给赵一曼送来一个鼓鼓的挂包。打开一看,是个粗瓷大碗……通讯员一直想给她另找一个碗,好不容易在这次战斗中找到了,就连忙给她送来。

交代了故事背景。

从这段话可以看出,

小通讯员的心结是什么?

侧面反映出赵一曼

深受同志们的爱戴。

句段品析

中国人民革命军事博物馆里,陈列着一个粗瓷大碗。

中国第一个综合类军事博物馆

线索

一个“粗瓷大碗”为什么

能被放到中国人民革命军事博

物馆里?

倒叙

如果是你的碗会被博物馆收藏吗

默读课文第1自然段,思考:

从哪些地方可以看出这个普通的粗瓷并不平常?

问题引路

赵一曼仅仅用过一次这个碗,它的感人之处在哪里呢?

这个“粗瓷大碗”象征着赵一曼在艰苦的环境里具有爱护同志、关心别人、与战士同甘共苦的高尚品质,同时也饱含战士之间的友爱之情。

讨论交流

默读课文第2—10自然段,思考:

1.赵一曼见到粗瓷大碗后为什么拒绝接受?

2.赵一曼用的粗瓷大碗最后是真的“丢”了吗?

问题引路

学习第1自然段

因为这个碗有着一段令人感动的故事。

感人

赵一曼用过的这个大碗为什么被陈列在军事博物馆?

送碗

读课文,带着这些提的问题,快速默读课文2~4自然段。

还碗

这个碗有什么故事呢?

粗瓷大碗也不是很值钱的东西,会有故事吗?

小通讯员为什么要给赵一曼找来一个大碗?

中国人民革命军事博物馆里,陈列着一个粗瓷大碗,是赵一曼在东北抗日联军中担任团政治委员时用过的。这个碗,赵一曼仅仅用过一次,但是抗联的老战士都能认出来。因为这个碗有着一段令人感动的故事。

放的地点不平常:存放在中国人民革命军事博物馆。

用的人不平常:赵一曼仅仅用了一次。

用的时间不平常:抗日战争时期。

中国人民革命军事博物馆里,陈列着一个粗瓷大碗,是赵一曼在东北抗日联军中担任团政治委员时用过的。这个碗,赵一曼仅仅用过一次,但是抗联的老战士都能认出来。因为这个碗有着一段令人感动的故事。

设置悬念,引出下文的故事。

一次 感动

句段品析

抗联部队的生活是怎样的?

那些日子非常艰苦,抗联部队几个月来……团长、政委和战士们一样,嘴边有几个月没沾过粮食了。

生活背景,为下文赵一曼的做法做铺垫。

同甘共苦

野菜

草根

橡子面

赵一曼看到一碗满满的高粱米饭是什么感觉?

感受对话

注意朗读语气,说说赵一曼为什么

责令通讯员把碗还回去?

赵一曼看着这个碗,对通讯员说:“哪里拿来的,

请你还到哪里去!”

严肃

“这……这……敌人都被消灭了,往哪里还啊!”

通讯员为难地说。

纠结

赵一曼以为这个碗是从老百姓那里拿来的,不能以权谋私。

感受对话

注意朗读语气,并思考:这个粗瓷

大碗“丢”哪儿去了呢?

小通讯员急得直叫:“我说政委同志啊,给你一

百个碗也架不住你这么‘丢’啊!”

责备,无奈

赵一曼笑着说:“是啊,什么时候才能不‘丢’

碗呢?”

纠结,为难

小通讯员:关心、敬佩

赵一曼:体贴照顾同志

这个粗瓷大碗已经

成了七班的菜盆了。

句式学习

赵一曼看到这碗高粱米饭,不禁想起战士们的艰苦生

活,想起同志之间的友爱,想起通讯员对她的关心……

表示列举的省略

练习:成功是___________,

是_______________,

是_______________。

排比句

这个排比句层层深入,把抗联同志间的团结友爱精神体现得淋漓尽致。

第二天开饭的时候,赵一曼又没有碗了。小通讯员急得直叫:“我说政委同志啊,给你一百个碗也架不住你这么‘丢’啊!”

赵一曼笑着说:“是啊,什么时候才能不‘丢’碗呢?”

赵一曼用的粗瓷大碗最后是真的“丢”了吗?

表面上说是“不丢碗”的事,实际上是说“什么时候革命胜利了,人人都有碗用了,就不会再丢碗了。”

据后来“侦察”,这个粗瓷大碗已经成了七班的菜盆了。

关爱他人胜过关心自己

急叫

说笑

1937年7月7日,日军在北平附近挑起卢沟桥事变,中日战争全面爆发,至1945年结束,共十四年抗战。无数英雄儿女喋血沙场,为祖国,为民族,献出自己宝贵的生命。赵一曼烈士1935年担任东北抗日联军第三军二团政委,在与日寇的斗争中于1935年11月被捕,1936年8月就义。

主题思想

本篇课文以“一个粗瓷大碗”为线索,记叙了赵一曼同志用碗的经过,赞美了她关心同志胜过关心自己的高尚品质。

这个粗瓷大碗至今仍然在中国革命军事博物馆里珍藏着。赵一曼烈士的美好品质在上面熠熠闪光。让我们永远铭记这些革命先烈的感人事迹。以这些事迹为动力,努力学习建设我们强大的祖国吧。

1934年,赵一曼担任中共珠河中心县委委员兼铁道北区委书记,组织抗日自卫队,与日军展开游击战争。

1935年担任东北人民革命军第3军第1师第2团政委,11月,与日伪军作战时不幸因腿部受伤被捕。日军为了从赵一曼口中获取到有价值的情报,找了一名军医对其腿伤进行了简单治疗后,对其进行了老虎凳、辣椒水甚至电刑等严酷的审讯,但赵一曼始终没有透露任何情报,日军最终无奈将赵一蔓处死。

1936年8月,即将被处死的赵一曼视死如归,毫不惧怕,只是想起了远在四川的儿子,她向押送的警察要了纸笔,给儿子写了一封催人泪下的遗书:“母亲对于你没有能尽到教育的责任,实在是遗憾的事情。母亲因为坚决地做了反满抗日的斗争,今天已经到了牺牲的前夕了。希望你,宁儿啊!赶快成人,来安慰你地下的母亲!在你长大成人之后,希望不要忘记你的母亲是为国而牺牲的!”

拓展延伸

1.课下搜索其他共产党员的事迹,与同学分享,并谈谈感受。

2.完成分层作业。

课后作业:

同课章节目录

- 第一单元

- 1 大青树下的小学

- 2 花的学校

- 3 *不懂就要问

- 习作:猜猜他是谁

- 语文园地

- 第二单元

- 4 古诗三首

- 5 铺满金色巴掌的水泥道

- 6 秋天的雨

- 7 *听听,秋的声音

- 习作:写日记

- 语文园地

- 第三单元

- 8 卖火柴的小女孩

- 9 *那一定会很好

- 10 在牛肚子里旅行

- 11 *一块奶酪

- 习作:我来编童话

- 语文园地

- 快乐读书吧

- 第四单元

- 12 总也倒不了的老屋

- 13* 胡萝卜先生的长胡子

- 14* 小狗学叫

- 口语交际:名字里的故事

- 习作:续写故事

- 语文园地

- 第五单元

- 15 搭船的鸟

- 16 金色的草地

- 习作例文

- 习作:我们眼中的缤纷世界

- 第六单元

- 17 古诗三首

- 18 富饶的西沙群岛

- 19 海滨小城

- 20 美丽的小兴安岭

- 习作:这儿真美

- 语文园地

- 第七单元

- 21 大自然的声音

- 22 读不完的大书

- 23 父亲、树林和鸟

- 口语交际:身边的“小事”

- 习作:我有一个想法

- 语文园地

- 第八单元

- 24 司马光

- 25 掌声

- 26 灰雀

- 27 *手术台就是阵地

- 口语交际:请教

- 习作:那次玩得真高兴

- 语文园地