第12课 新文化运动 说课课件(31张PPT)

文档属性

| 名称 | 第12课 新文化运动 说课课件(31张PPT) |  | |

| 格式 | pptx | ||

| 文件大小 | 50.5MB | ||

| 资源类型 | 试卷 | ||

| 版本资源 | 统编版 | ||

| 科目 | 历史 | ||

| 更新时间 | 2024-09-27 09:09:48 | ||

图片预览

文档简介

(共31张PPT)

新文化运动

人教版《中国历史》八年级上册第四单元——第12课

说课目录

一、教材分析

课标要求:知道陈独秀、胡适等新文化运动代表人物;了解新文化运动在中国近代思想解放运动中的地位和作用。

教材结构:《新文化运动》选自统编版历史教科书八年级上册第十二课的内容,从属于第四单元——新时代的曙光。

教材地位:本课是承接中国近代化探索过程中的器物变革、制度变革后的一次更深层次的思想探索,为马克思主义的传播创造了良好的条件,也为中国共产党的诞生奠定了良好的思想基础。

二、学情分析

八年级的学生对新文化运动的代表人物如陈独秀、鲁迅等人有所知晓,具有一定的学习兴趣,在教学中可运用人物事迹介绍来激起学生兴趣,引导学生学习。

八年级的学生的理论性、思想性不强,对于新文化运动中的具体内容较难掌握,以及“民主”与“科学”的概念较难理解,需要教师通过问题设置、对比分析等引导学生主动思考、提高分析问题的能力。

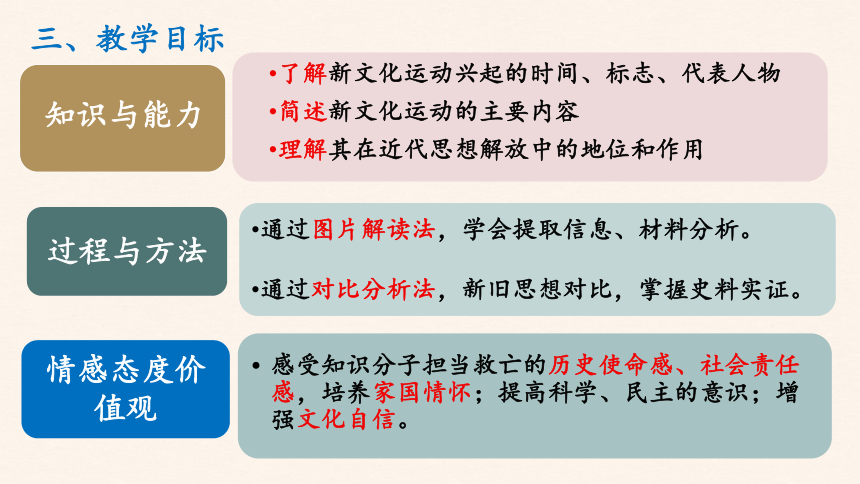

三、教学目标

知识与能力

了解新文化运动兴起的时间、标志、代表人物

简述新文化运动的主要内容

理解其在近代思想解放中的地位和作用

过程与方法

通过图片解读法,学会提取信息、材料分析。

通过对比分析法,新旧思想对比,掌握史料实证。

情感态度价值观

感受知识分子担当救亡的历史使命感、社会责任感,培养家国情怀;提高科学、民主的意识;增强文化自信。

重点 难点

教学重点:新文化运动的主要内容。

突破方法:通过材料对比分析,认识相关内容。

教学难点:全面客观评价新文化运动。

突破方法:呈现材料,激发学生历史思维。

依据:基于对课标、教材、学情、教学目标的综合分析,我将本课的教学重难点确立为:

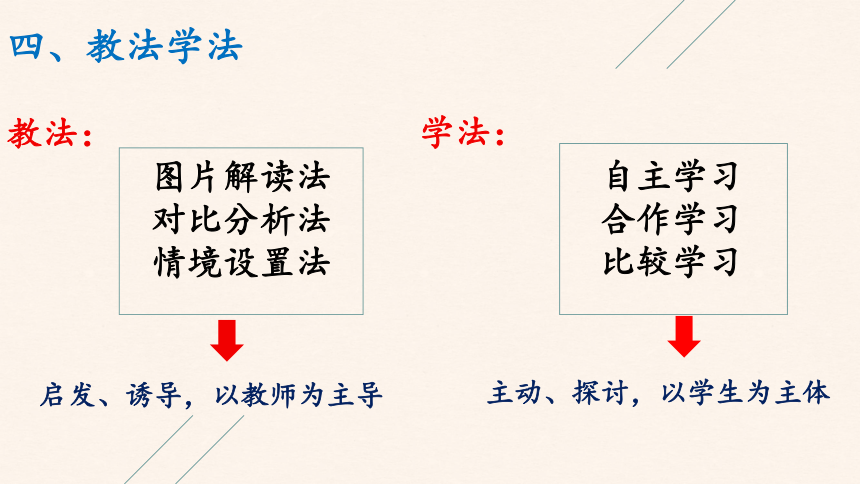

教法:

图片解读法

对比分析法

情境设置法

四、教法学法

学法:

自主学习

合作学习

比较学习

启发、诱导,以教师为主导

主动、探讨,以学生为主体

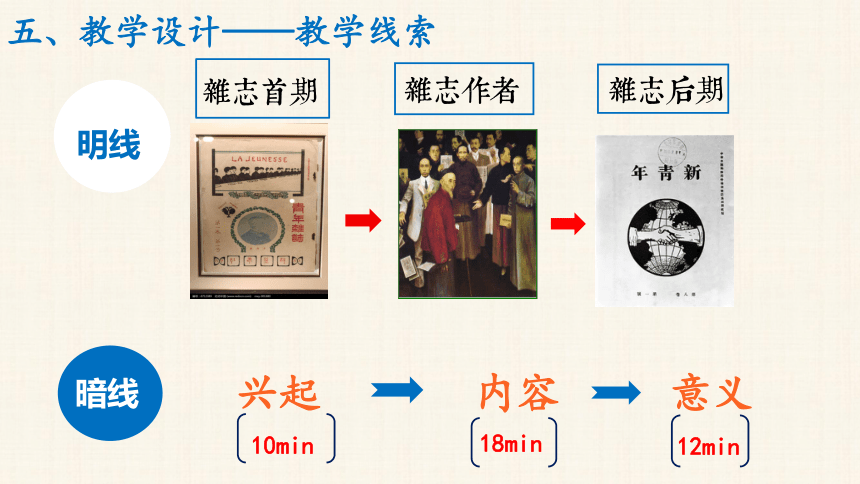

五、教学设计——教学线索

明线

杂志首期

杂志作者

杂志后期

暗线

兴起 内容 意义

10min

18min

12min

五、教学设计——具体流程

导入

回顾历史,追根溯源(背景)

不破不立,除旧立新(内容)

民主科学,任重道远(意义)

20世纪初,

辛亥革命后,

中华民国建立,

仿佛美好的新时代即将到来,

但是,一切的一切,

却又在悄无声息地发生着变化!

设计意图:回顾历史导入,设置问题思考。

(一)回顾历史,追根溯源

设计意图:呈现数字故事,创设情境,回顾历史,培养学生提取信息能力。

观看数字故事,回答问题。

找找民国初年有哪些社会现象?

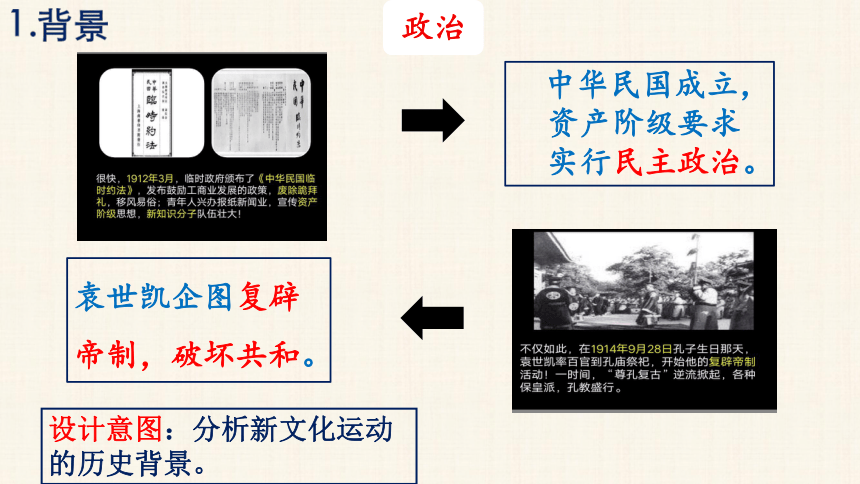

1.背景

中华民国成立,资产阶级要求实行民主政治。

政治

袁世凯企图复辟帝制,破坏共和。

设计意图:分析新文化运动 的历史背景。

思想

封建道德,根深蒂固。

陈独秀

胡适

蔡元培

鲁迅

李大钊

代表人物 陈独秀、胡适、鲁迅、李大钊等

主要阵地 《新青年》与北京大学

旗帜 民主与科学

代表刊物 《新青年》

设计意图:自主阅读教材,培养提取信息能力。

2、概况

陈独秀简介

陈独秀(1879-1942),安徽怀宁人。幼年丧父……20多岁时留学日本,开始接触西方民主思想,积极参加各种爱国活动。

设计意图:简介历史人物,感受历史温度。

3、《新青年》的创办

LAJEUNESSE 是哪国语言?它有什么具体含义?

封面图案是什么场景?

封面人物是谁?

《青年杂志》的取名有什么寓意?

设计意图:解读图片史料,激活学生历史思维。

(二)不破不立,除旧立新

兼容并包 思想自由

无论何种学派,苟其言之成理,持之有效,尚不达自然淘汰之命运,即使彼此相反,也听他们自由发展。

---蔡元培

实质:鼓励各学术观点自由发展,让新思想去抢占封建思想的阵地。

原名《宽容》,后改为《北大钟声》

设计意图: 展现油画,引出八字办学方针,向具体内容过渡。

四项主要内容

提倡民主,反对独裁专制.

材料一:袁世凯于1914年9月28日,率百官到孔庙进行大型祭孔活动,进行复辟帝制活动。

——《中国近代史》

材料二:“如今要巩固共和,非先将国民脑子里所有反对共和的旧思想,一一洗刷干净不可” ——陈独秀

问题:对比材料,分析内容,找找不同之处,体现了陈独秀的什么新思想?

设计意图:对比分析,层层引导。

提倡科学,反对迷信。

材料一: “…一只手却撮着一个鲜红的馒头,那红的还是一点一点的往下滴。”

“…他的母亲端过一碟乌黑的圆东西,轻轻说:吃下去罢,病便好了。” ——鲁迅《药》

材料二:“我们现在认定,只有这两位先生(民主、科学)可以救治中国政治上、道德上、学术上、思想上的一切黑暗。”

——陈独秀《新青年》

人血馒头治病

设计意图:通过选用贴近生活的小说,与《新青年》观点相对比,探索相关内容。

材料一:唐氏自杀殉夫成就“烈女”称号。

新道德:男女平等、个性解放等

旧道德:三纲五常(君为臣纲、父为子纲、夫为妻纲)

提倡新道德,反对旧道德

材料二:“我没见过他,怎么能爱他?我没有爱他,又怎么能嫁给他?这简直是一件买卖,拿人当牛马罢了。我要保全我的人格,还怎么能承认什么礼教呢?

——《自觉的女子》

设计意图:通过女性地位对比,深层理解“新旧道德之争”

文字游戏

题目:北洋政府请你做官,请你以“不去”为题,分别用文言文和白话文拟一封回电。

要求:请用最少的字数作答。

设计意图:设置学生活动,感悟新旧文学之别。

文言文

白话文

“才疏学浅, 恐难胜任,不堪从命”

“干不了,谢谢!”

一曰,须言之有物。

二曰,不摹仿古人。

三曰,须讲求文法。

四曰,不作无病之呻吟。

五曰,务去滥调套语。

六曰,不用典。

七曰,不讲对仗。

八曰,不避俗字俗语。

《文学改良刍议》

胡适《文学改良刍议》

陈独秀《文学革命论》

提倡新文学,反对旧文学

设计意图:呈现原文,理解文学改良的基本内容。

主要内容:四提倡 四反对

提倡民主,反对专制

提倡科学,反对迷信

提倡新道德,反对旧道德

提倡新文学,反对旧文学

思想革命

文学革命

设计意图:总结归纳知识,加深理解。

(三)民主科学,任重道远

材料一 “若决计革新,一切都应该采用西洋的新法子,不必拿什么国粹、国情来捣乱” ——陈独秀

?如何看待新文化运动的历史影响

局限性:对东西方文化存在着绝对的肯定或绝对否定的偏向。

?此外,为何又说,青年得此(《新青年》),如清夜闻钟,如当头一棒呢?

设计意图:设置问题,全面评价新文化运动。

前期:

1、我国历史上第一个空前的思想大解放运动。

2、启发着人们追求民主与科学,探索救国救民的真理。

伤别离,再相聚

别

离

“须知这种潮流,是只能迎,不可拒的。我们应该准备怎么能适应这个潮流,不可抵抗这个潮流。”

——李大钊 (1918)

在师范学校读书的毛泽东说“有很长一段时间,看书看《新青年》;谈话谈《新青年》;思考也思考《新青年》上所提出的问题。

学生和工人受到新文化运动最直接的影响,民主、科学、理性新思想传播

后期

1、为马克思主义的传播创造了良好的条件。

2、为五四运动和中国共产党的成立奠定了一定的思想基础 。

设计意图:通过呈现历史图片和代表人物的主要著作与思想,总结新文化运动的历史意义。

文化自信

民族自信

板书设计

第12课 新文化运动

一、新文化运动的兴起

1、历史背景

2、概况

3、《新青年》的创办

二、新文化运动的主要内容

三、新文化运动的意义

1、积极意义

2、局限性

六、教学预估

本课设计内容较丰富,体现以“学生为主体”的教学理念,采用自主与合作相结合的学习方法,发挥情景教学的魅力,预计能达到良好效果。

感谢聆听!

新文化运动

人教版《中国历史》八年级上册第四单元——第12课

说课目录

一、教材分析

课标要求:知道陈独秀、胡适等新文化运动代表人物;了解新文化运动在中国近代思想解放运动中的地位和作用。

教材结构:《新文化运动》选自统编版历史教科书八年级上册第十二课的内容,从属于第四单元——新时代的曙光。

教材地位:本课是承接中国近代化探索过程中的器物变革、制度变革后的一次更深层次的思想探索,为马克思主义的传播创造了良好的条件,也为中国共产党的诞生奠定了良好的思想基础。

二、学情分析

八年级的学生对新文化运动的代表人物如陈独秀、鲁迅等人有所知晓,具有一定的学习兴趣,在教学中可运用人物事迹介绍来激起学生兴趣,引导学生学习。

八年级的学生的理论性、思想性不强,对于新文化运动中的具体内容较难掌握,以及“民主”与“科学”的概念较难理解,需要教师通过问题设置、对比分析等引导学生主动思考、提高分析问题的能力。

三、教学目标

知识与能力

了解新文化运动兴起的时间、标志、代表人物

简述新文化运动的主要内容

理解其在近代思想解放中的地位和作用

过程与方法

通过图片解读法,学会提取信息、材料分析。

通过对比分析法,新旧思想对比,掌握史料实证。

情感态度价值观

感受知识分子担当救亡的历史使命感、社会责任感,培养家国情怀;提高科学、民主的意识;增强文化自信。

重点 难点

教学重点:新文化运动的主要内容。

突破方法:通过材料对比分析,认识相关内容。

教学难点:全面客观评价新文化运动。

突破方法:呈现材料,激发学生历史思维。

依据:基于对课标、教材、学情、教学目标的综合分析,我将本课的教学重难点确立为:

教法:

图片解读法

对比分析法

情境设置法

四、教法学法

学法:

自主学习

合作学习

比较学习

启发、诱导,以教师为主导

主动、探讨,以学生为主体

五、教学设计——教学线索

明线

杂志首期

杂志作者

杂志后期

暗线

兴起 内容 意义

10min

18min

12min

五、教学设计——具体流程

导入

回顾历史,追根溯源(背景)

不破不立,除旧立新(内容)

民主科学,任重道远(意义)

20世纪初,

辛亥革命后,

中华民国建立,

仿佛美好的新时代即将到来,

但是,一切的一切,

却又在悄无声息地发生着变化!

设计意图:回顾历史导入,设置问题思考。

(一)回顾历史,追根溯源

设计意图:呈现数字故事,创设情境,回顾历史,培养学生提取信息能力。

观看数字故事,回答问题。

找找民国初年有哪些社会现象?

1.背景

中华民国成立,资产阶级要求实行民主政治。

政治

袁世凯企图复辟帝制,破坏共和。

设计意图:分析新文化运动 的历史背景。

思想

封建道德,根深蒂固。

陈独秀

胡适

蔡元培

鲁迅

李大钊

代表人物 陈独秀、胡适、鲁迅、李大钊等

主要阵地 《新青年》与北京大学

旗帜 民主与科学

代表刊物 《新青年》

设计意图:自主阅读教材,培养提取信息能力。

2、概况

陈独秀简介

陈独秀(1879-1942),安徽怀宁人。幼年丧父……20多岁时留学日本,开始接触西方民主思想,积极参加各种爱国活动。

设计意图:简介历史人物,感受历史温度。

3、《新青年》的创办

LAJEUNESSE 是哪国语言?它有什么具体含义?

封面图案是什么场景?

封面人物是谁?

《青年杂志》的取名有什么寓意?

设计意图:解读图片史料,激活学生历史思维。

(二)不破不立,除旧立新

兼容并包 思想自由

无论何种学派,苟其言之成理,持之有效,尚不达自然淘汰之命运,即使彼此相反,也听他们自由发展。

---蔡元培

实质:鼓励各学术观点自由发展,让新思想去抢占封建思想的阵地。

原名《宽容》,后改为《北大钟声》

设计意图: 展现油画,引出八字办学方针,向具体内容过渡。

四项主要内容

提倡民主,反对独裁专制.

材料一:袁世凯于1914年9月28日,率百官到孔庙进行大型祭孔活动,进行复辟帝制活动。

——《中国近代史》

材料二:“如今要巩固共和,非先将国民脑子里所有反对共和的旧思想,一一洗刷干净不可” ——陈独秀

问题:对比材料,分析内容,找找不同之处,体现了陈独秀的什么新思想?

设计意图:对比分析,层层引导。

提倡科学,反对迷信。

材料一: “…一只手却撮着一个鲜红的馒头,那红的还是一点一点的往下滴。”

“…他的母亲端过一碟乌黑的圆东西,轻轻说:吃下去罢,病便好了。” ——鲁迅《药》

材料二:“我们现在认定,只有这两位先生(民主、科学)可以救治中国政治上、道德上、学术上、思想上的一切黑暗。”

——陈独秀《新青年》

人血馒头治病

设计意图:通过选用贴近生活的小说,与《新青年》观点相对比,探索相关内容。

材料一:唐氏自杀殉夫成就“烈女”称号。

新道德:男女平等、个性解放等

旧道德:三纲五常(君为臣纲、父为子纲、夫为妻纲)

提倡新道德,反对旧道德

材料二:“我没见过他,怎么能爱他?我没有爱他,又怎么能嫁给他?这简直是一件买卖,拿人当牛马罢了。我要保全我的人格,还怎么能承认什么礼教呢?

——《自觉的女子》

设计意图:通过女性地位对比,深层理解“新旧道德之争”

文字游戏

题目:北洋政府请你做官,请你以“不去”为题,分别用文言文和白话文拟一封回电。

要求:请用最少的字数作答。

设计意图:设置学生活动,感悟新旧文学之别。

文言文

白话文

“才疏学浅, 恐难胜任,不堪从命”

“干不了,谢谢!”

一曰,须言之有物。

二曰,不摹仿古人。

三曰,须讲求文法。

四曰,不作无病之呻吟。

五曰,务去滥调套语。

六曰,不用典。

七曰,不讲对仗。

八曰,不避俗字俗语。

《文学改良刍议》

胡适《文学改良刍议》

陈独秀《文学革命论》

提倡新文学,反对旧文学

设计意图:呈现原文,理解文学改良的基本内容。

主要内容:四提倡 四反对

提倡民主,反对专制

提倡科学,反对迷信

提倡新道德,反对旧道德

提倡新文学,反对旧文学

思想革命

文学革命

设计意图:总结归纳知识,加深理解。

(三)民主科学,任重道远

材料一 “若决计革新,一切都应该采用西洋的新法子,不必拿什么国粹、国情来捣乱” ——陈独秀

?如何看待新文化运动的历史影响

局限性:对东西方文化存在着绝对的肯定或绝对否定的偏向。

?此外,为何又说,青年得此(《新青年》),如清夜闻钟,如当头一棒呢?

设计意图:设置问题,全面评价新文化运动。

前期:

1、我国历史上第一个空前的思想大解放运动。

2、启发着人们追求民主与科学,探索救国救民的真理。

伤别离,再相聚

别

离

“须知这种潮流,是只能迎,不可拒的。我们应该准备怎么能适应这个潮流,不可抵抗这个潮流。”

——李大钊 (1918)

在师范学校读书的毛泽东说“有很长一段时间,看书看《新青年》;谈话谈《新青年》;思考也思考《新青年》上所提出的问题。

学生和工人受到新文化运动最直接的影响,民主、科学、理性新思想传播

后期

1、为马克思主义的传播创造了良好的条件。

2、为五四运动和中国共产党的成立奠定了一定的思想基础 。

设计意图:通过呈现历史图片和代表人物的主要著作与思想,总结新文化运动的历史意义。

文化自信

民族自信

板书设计

第12课 新文化运动

一、新文化运动的兴起

1、历史背景

2、概况

3、《新青年》的创办

二、新文化运动的主要内容

三、新文化运动的意义

1、积极意义

2、局限性

六、教学预估

本课设计内容较丰富,体现以“学生为主体”的教学理念,采用自主与合作相结合的学习方法,发挥情景教学的魅力,预计能达到良好效果。

感谢聆听!

同课章节目录

- 第一单元 中国开始沦为半殖民地半封建社会

- 第1课 鸦片战争

- 第2课 第二次鸦片战争

- 第3课 太平天国运动

- 第二单元 近代化的早期探索与民族危机的加剧

- 第4课 洋务运动

- 第5课 甲午中日战争与列强瓜分中国狂潮

- 第6课 戊戌变法

- 第7课 八国联军侵华与《辛丑条约》签订

- 第三单元 资产阶级民主革命与中华民国的建立

- 第8课 革命先行者孙中山

- 第9课 辛亥革命

- 第10课 中华民国的创建

- 第11课 北洋政府的统治与军阀割据

- 第四单元 新民主主义革命的开始

- 第12课 新文化运动

- 第13课 五四运动

- 第14课 中国共产党诞生

- 第五单元 从国共合作到国共对立

- 第15课 北伐战争

- 第16课 毛泽东开辟井冈山道路

- 第17课 中国工农红军长征

- 第六单元 中华民族的抗日战争

- 第18课 从九一八事变到西安事变

- 第19课 七七事变与全民族抗战

- 第20课 正面战场的抗战

- 第21课 敌后战场的抗战

- 第22课 抗日战争的胜利

- 第七单元 人民解放战争

- 第23课 内战爆发

- 第24课 人民解放战争的胜利

- 第八单元 近代经济、社会生活与教育文化事业的发展

- 第25课 经济和社会生活的变化

- 第26课 教育文化事业的发展

- 第27课 活动课:考察近代历史遗迹