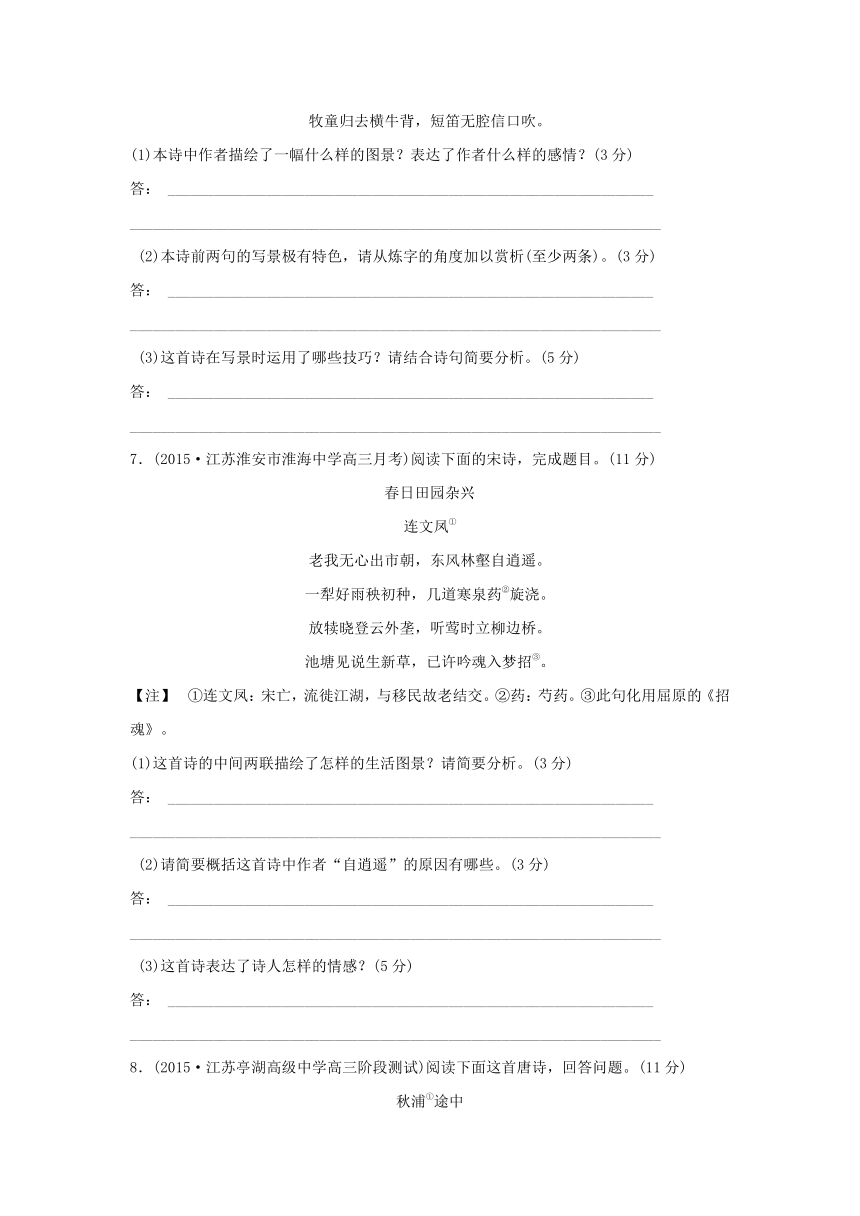

江苏省2016年高考语文总复习 考点集训八 古代诗歌鉴赏

文档属性

| 名称 | 江苏省2016年高考语文总复习 考点集训八 古代诗歌鉴赏 |  | |

| 格式 | zip | ||

| 文件大小 | 57.4KB | ||

| 资源类型 | 教案 | ||

| 版本资源 | 通用版 | ||

| 科目 | 语文 | ||

| 更新时间 | 2016-02-06 20:26:49 | ||

图片预览

文档简介

古代诗歌鉴赏

(时间:120分钟 满分:207分)

(130分)

1.(2015·江苏)阅读下面这首唐诗,回答问题。(11分)

秋日题窦员外崇德里新居

刘禹锡

长爱街西风景闲,到君居处暂开颜。

清光门外一渠水,秋色墙头数点山。

疏种碧松通月朗,多栽红药待春还。

莫言堆案【注】无余地,认得诗人在此间。

【注】 堆案:堆积案头,谓文书甚多。

(1)联系全诗,概括作者“开颜”的原因。(4分)

答: ________________________________________________________________

______________________________________________________________________

(2)简要赏析颔联、颈联的写景艺术。(4分)

答: ________________________________________________________________

______________________________________________________________________

(3)尾联表达了作者什么样的情感?(3分)

答: ________________________________________________________________

______________________________________________________________________

2.(2014·江苏)阅读下面两首唐诗,回答问题。(11分)

休暇日访王侍御不遇

韦应物

九日驱驰一日闲,寻君不遇又空还。

怪来诗思清人骨,门对寒流雪满山。

访隐者不遇成二绝(其二)

李商隐

城郭休过识者稀,哀猿啼处有柴扉。

沧江白石渔樵路,日暮归来雨满衣。

(1)请简要分析第一首诗中作者情绪的变化过程。(3分)

答: ________________________________________________________________

______________________________________________________________________

(2)第二首诗中从哪些地方可看出“隐者”的身份?请简要概括。(3分)

答: ________________________________________________________________

______________________________________________________________________

(3)请分别赏析两首诗结句的表达效果。(5分)

答: ________________________________________________________________

______________________________________________________________________

3.(2013·江苏)阅读下面这首诗,完成后面的题目。(10分)

醉 眠

唐 庚【注】

山静似太古,日长如小年。

馀花犹可醉,好鸟不妨眠。

世味门常掩,时光簟已便。

梦中频得句,拈笔又忘筌。

【注】 唐庚,北宋文学家,此诗为其谪居惠州时所作。

(1)说明“山静似太古”一句的含意。(2分)

答: ________________________________________________________________

______________________________________________________________________

(2)“世味门常掩,时光簟已便”一联表达了诗人什么样的心境?(4分)

答: ________________________________________________________________

______________________________________________________________________

(3)《宋诗钞》中说唐庚的诗“芒焰在简淡之中”,即平淡的背后往往蕴藏着激烈情感,试结合本诗作简要分析。(4分)

答: ________________________________________________________________

______________________________________________________________________

4.(2012·江苏)阅读下面这首唐词,然后回答问题。(10分)

梦江南

温庭筠

千万恨,恨极在天涯。山月不知心里事,水风空落眼前花。摇曳碧云斜。

(1)词中“恨极在天涯”的“恨”是指什么?(2分)

答: ________________________________________________________________

______________________________________________________________________

(2)词中三、四两句刻画了一位什么样的主人公形象?请简要分析。(4分)

答: ________________________________________________________________

______________________________________________________________________

(3)请简要赏析这首词的结句。(4分)

答: ________________________________________________________________

______________________________________________________________________

5.(2015·江苏徐州市高三第三次质量检测)阅读下面这首宋词,然后回答问题。(11分)

玉楼春

欧阳修

去时梅萼初凝粉,不觉小桃风力损。梨花最晚又凋零,何事归期无定准? 栏干倚遍重来凭,泪粉偷将红袖印。蜘蛛喜鹊误人多,似此无凭安足信!

(1)上片是如何写时序变化的?这样写作用是什么?(3分)

答: ________________________________________________________________

______________________________________________________________________

(2)下片前两句刻画了怎样的人物形象?请简要分析。(3分)

答: ________________________________________________________________

______________________________________________________________________

(3)试分析下片后两句的抒情特色及效果。(5分)

答: ________________________________________________________________

______________________________________________________________________

6.(2015·江苏无锡市普通高中高三期考)阅读下面这首宋诗,然后回答问题。(11分)

村 晚

雷 震

草满池塘水满陂,山衔落日浸寒漪。

牧童归去横牛背,短笛无腔信口吹。

(1)本诗中作者描绘了一幅什么样的图景?表达了作者什么样的感情?(3分)

答: ________________________________________________________________

______________________________________________________________________

(2)本诗前两句的写景极有特色,请从炼字的角度加以赏析(至少两条)。(3分)

答: ________________________________________________________________

______________________________________________________________________

(3)这首诗在写景时运用了哪些技巧?请结合诗句简要分析。(5分)

答: ________________________________________________________________

______________________________________________________________________

7.(2015·江苏淮安市淮海中学高三月考)阅读下面的宋诗,完成题目。(11分)

春日田园杂兴

连文凤①

老我无心出市朝,东风林壑自逍遥。

一犁好雨秧初种,几道寒泉药②旋浇。

放犊晓登云外垄,听莺时立柳边桥。

池塘见说生新草,已许吟魂入梦招③。

【注】 ①连文凤:宋亡,流徙江湖,与移民故老结交。②药:芍药。③此句化用屈原的《招魂》。

(1)这首诗的中间两联描绘了怎样的生活图景?请简要分析。(3分)

答: ________________________________________________________________

______________________________________________________________________

(2)请简要概括这首诗中作者“自逍遥”的原因有哪些。(3分)

答: ________________________________________________________________

______________________________________________________________________

(3)这首诗表达了诗人怎样的情感?(5分)

答: ________________________________________________________________

______________________________________________________________________

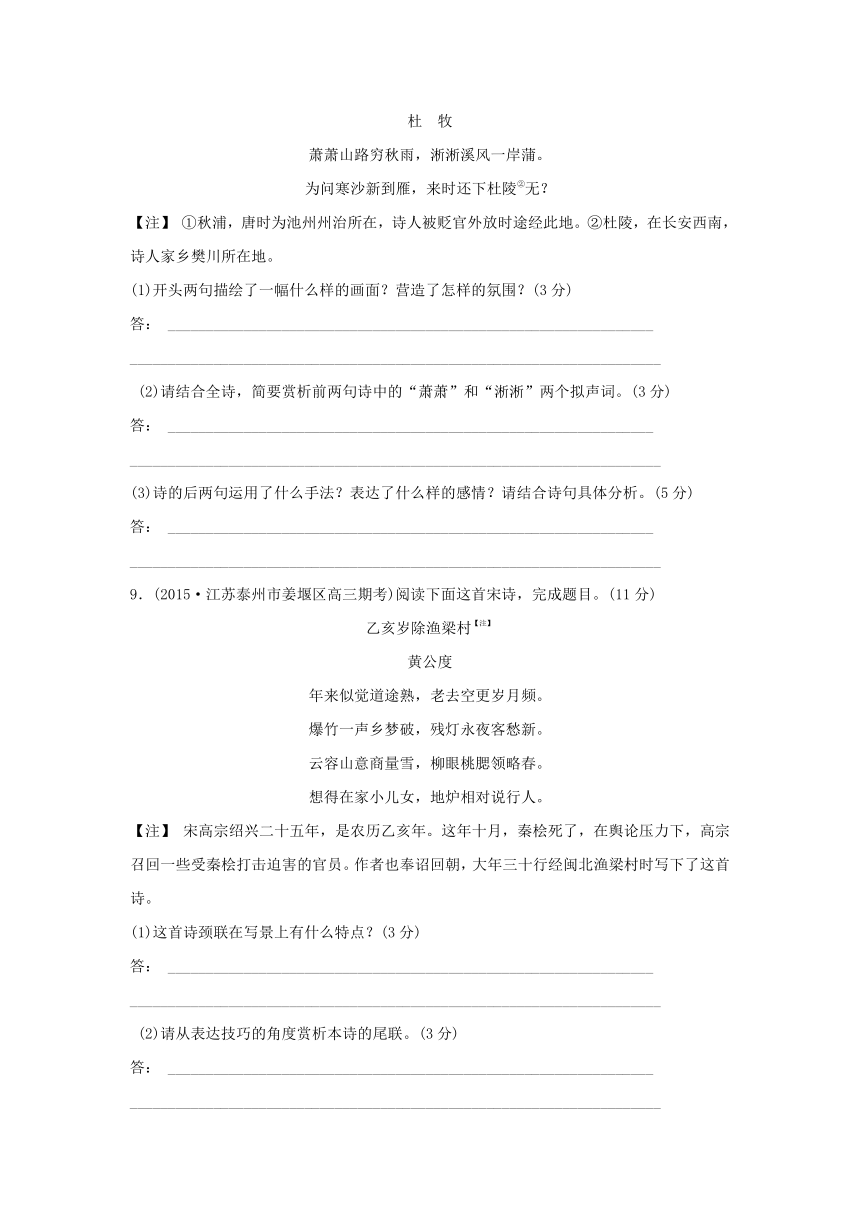

8.(2015·江苏亭湖高级中学高三阶段测试)阅读下面这首唐诗,回答问题。(11分)

秋浦①途中

杜 牧

萧萧山路穷秋雨,淅淅溪风一岸蒲。

为问寒沙新到雁,来时还下杜陵②无?

【注】 ①秋浦,唐时为池州州治所在,诗人被贬官外放时途经此地。②杜陵,在长安西南,诗人家乡樊川所在地。

(1)开头两句描绘了一幅什么样的画面?营造了怎样的氛围?(3分)

答: ________________________________________________________________

______________________________________________________________________

(2)请结合全诗,简要赏析前两句诗中的“萧萧”和“淅淅”两个拟声词。(3分)

答: ________________________________________________________________

______________________________________________________________________

(3)诗的后两句运用了什么手法?表达了什么样的感情?请结合诗句具体分析。(5分)

答: ________________________________________________________________

______________________________________________________________________

9.(2015·江苏泰州市姜堰区高三期考)阅读下面这首宋诗,完成题目。(11分)

乙亥岁除渔梁村【注】

黄公度

年来似觉道途熟,老去空更岁月频。

爆竹一声乡梦破,残灯永夜客愁新。

云容山意商量雪,柳眼桃腮领略春。

想得在家小儿女,地炉相对说行人。

【注】 宋高宗绍兴二十五年,是农历乙亥年。这年十月,秦桧死了,在舆论压力下,高宗召回一些受秦桧打击迫害的官员。作者也奉诏回朝,大年三十行经闽北渔梁村时写下了这首诗。

(1)这首诗颈联在写景上有什么特点?(3分)

答: ________________________________________________________________

______________________________________________________________________

(2)请从表达技巧的角度赏析本诗的尾联。(3分)

答: ________________________________________________________________

______________________________________________________________________

(3)这首诗的颔联与尾联是如何表现诗人的思想情感的?(5分)

答: ________________________________________________________________

______________________________________________________________________

10.(2015·江苏秦州市高考模拟)阅读下面这首宋词,回答后面的问题。(11分)

卖花声

张舜民【注】

楼上久踟躇。地远身孤。拟将憔悴吊三闾。自是长安日下影,流落江湖。 烂醉且消除。不醉何如。又看暝色满平芜。试问寒沙新到雁,应有来书。

【注】 张舜民,北宋文学家、画家。元丰四年(1081)从高遵裕征西夏,无功而返。次年十月遭劾奏,谪监郴州(今湖南)酒税。南行途经岳阳作此词。

(1)词中抒情主人公“踟躇”的原因有哪些?结合作品简要分析。(3分)

答: ________________________________________________________________

______________________________________________________________________

(2)简要赏析“又看螟色满平芜”一句中“满”字的妙处。(3分)

答: ________________________________________________________________

______________________________________________________________________

(3)整首词表达了作者怎样的情感?(5分)

答: ________________________________________________________________

______________________________________________________________________

11.(2015·江苏宿迁市剑桥国际学校高三月考)阅读下面的这首唐诗,完成后面的题目。(11分)

宫 词①

朱庆余

寂寂花时闭院门,美人相并立琼轩②。

含情欲说宫中事,鹦鹉前头不敢言。

【注】 ①这首宫怨诗,构思独特,另辟蹊径。②琼轩:对廊台的美称。

(1)第一句写宫花“寂寂”开放,有什么作用?(3分)

答: ________________________________________________________________

______________________________________________________________________

(2)请结合全诗内容,简要分析诗中“美人”这一形象。(3分)

答: ________________________________________________________________

______________________________________________________________________

(3)这首诗主要运用了哪种表现手法?请简要分析。(5分)

答: ________________________________________________________________

______________________________________________________________________

12.(2015·江苏宿迁市高三月考)阅读下面这首宋词,然后回答问题。(11分)

蝶恋花①

陆 游

桐叶晨飘蛩夜语。旅思秋光,黯黯长安路。忽记横戈盘马处,散关清渭应如故。 江海轻舟今已具。一卷兵书,叹息无人付。早信此生终不遇,当年悔草《长杨赋》②。

【注】 ①这首词是陆游晚年被罢官后所作。②《长杨赋》:汉代杨雄为讽谏汉成帝游幸长杨宫而作。

(1)首句景物描写有何作用?(3分)

答: ________________________________________________________________

______________________________________________________________________

(2)前人评价这首词,认为末句中的“悔”字为全词精要之处,你是否同意这一说法?说说理由。(3分)

答: ________________________________________________________________

______________________________________________________________________

(3)下阕表达了作者怎样的情感?请作简要分析。(5分)

答: ________________________________________________________________

______________________________________________________________________

(77分)

13.(2015·江苏苏州实验中学高三期考)阅读下面这首宋词,完成后面的题目。(11分)

菩萨蛮

周邦彦

银河①宛转三千曲,浴凫飞鹭②澄波绿。何处是归舟,夕阳江上楼。 天憎梅浪发③,故下封枝雪。深院卷帘看,应怜江上寒。

【注】 ①银河:天河。借指人间的江河。②浴凫飞鹭:凫,野鸭。鹭,白鹭。③浪发:滥开。

(1)这首羁旅词中的“天憎梅浪发,故下封枝雪”运用了哪种表达技巧?请简要分析。(3分)

答: ________________________________________________________________

______________________________________________________________________

(2)从这首词的上阕“归舟”和下阕“深院”来看,分别从哪一角度表达了怎样的情感?(3分)

答: ________________________________________________________________

______________________________________________________________________

(3)这首词表达了作者怎样的情感?请简要分析。(5分)

答: ________________________________________________________________

______________________________________________________________________

14.阅读下面两首唐诗,然后回答问题。(11分)

吴城览古

陈 羽

吴王旧国水烟空,香径无人兰叶红。

春色似怜歌舞地,年年先发馆娃宫【注】。

馆娃宫怀古

皮日休

绮阁飘香下太湖,乱兵侵晓上姑苏。

越王大有堪羞处,只把西施赚得吴。

【注】 馆娃宫,故址在今苏州市西南灵岩山上,宫以西施得名。春秋时期吴王夫差在砚石山建造宫殿以馆西施,吴人谓美女为娃,故曰馆娃。

(1)简要分析“香径无人兰叶红”在诗歌结构上的作用。(3分)

答: ________________________________________________________________

______________________________________________________________________

(2)诗人指责越王“大有堪羞处”的用意是什么?请简要分析。(3分)

答: ________________________________________________________________

______________________________________________________________________

(3)结合标题,说说两首怀古诗在写法上有什么不同。(5分)

答: ________________________________________________________________

______________________________________________________________________

15.阅读下面这首唐词,然后回答问题。(11分)

望远行

李 璟

玉砌花光锦绣明,朱扉长日镇长扃。夜寒不去寝难成,炉香烟冷自亭亭。 残月秣陵砧,不传消息但传情。黄金窗下忽然惊:征人归日二毛【注】生!

【注】 二毛,指头发斑白。

(1)上阕前两句的环境描写有哪些作用?(3分)

答: ________________________________________________________________

______________________________________________________________________

(2)请赏析“残月秣陵砧”的妙处。(3分)

答: ________________________________________________________________

______________________________________________________________________

(3)“黄金窗下忽然惊”一句中“惊”字蕴含了哪些情感?(5分)

答: ________________________________________________________________

______________________________________________________________________

16.阅读下面这首宋诗,然后回答问题。(11分)

西塍废圃

周 密

吟蛩鸣蜩引兴长,玉簪花落野塘香。

园翁莫把秋荷折,留与游鱼盖夕阳。

(1)诗歌表达了作者怎样的情感?(3分)

答: ________________________________________________________________

______________________________________________________________________

(2)诗的一、二两句表现了废圃的景色,请简要赏析其表现手法。(3分)

答: ________________________________________________________________

______________________________________________________________________

(3)有人说,这首诗用词浅近清新,意境妙合自然,虽为“废圃”,却“废”而不冷。请结合诗句作简要说明。(5分)

答: ________________________________________________________________

______________________________________________________________________

17.阅读下面这首宋诗,然后回答问题。(11分)

巴丘书事

陈与义

三分书里识巴丘,临老避胡初一游。

晚木声酣洞庭野,晴天影抱岳阳楼。

四年风露侵游子,十月江湖吐乱洲。

未必上流须鲁肃,腐儒空白九分头。

(1)首句中提到的“三分书”具体指哪部作品?首联在诗中起什么作用?(5分)

答: ________________________________________________________________

______________________________________________________________________

(2)颔联运用了哪些表现手法?请简要分析。(3分)

答: ________________________________________________________________

______________________________________________________________________

(3)结合全诗的内容,说说诗歌表达了诗人哪些情感。(3分)

答: ________________________________________________________________

______________________________________________________________________

18.阅读下面这首词,然后回答问题。(11分)

感皇恩·出京门有感

李俊民

忍泪出门来,杨花如雪。惆怅天涯又离别。碧云西畔,举目乱山重叠。据鞍归去也,情凄切! 一日三秋,寸肠千结。敢向青天问明月。算应无恨,安用暂圆还缺?愿人长似,月圆时节。

(1)“杨花如雪”这一写景句在词中有什么作用?请简要分析。(3分)

答: ________________________________________________________________

______________________________________________________________________

(2)请简要说明这首词上阕的行文思路。(3分)

答: ________________________________________________________________

______________________________________________________________________

(3)“一日三秋,寸肠千结”句运用了什么修辞手法?表达了怎样的思想感情?(5分)

答: ________________________________________________________________

______________________________________________________________________

19.阅读下面这首宋词,然后回答问题。(11分)

鹧鸪天·送叶梦锡

陆 游

家住东吴近帝乡,平生豪举少年场。十千沽酒青楼上,百万呼卢①锦瑟②傍。 身易老,恨难忘,尊前赢得是凄凉。君归为报京华旧,一事无成两鬓霜。

【注】 ①呼卢:古代一种博戏。②锦瑟:琴之美称,此处代指歌女。

(1)上阕中“十千”和“百万”两词有何妙处?(3分)

答: ________________________________________________________________

______________________________________________________________________

(2)词人说“恨难忘”,他有什么难忘之恨?(3分)

答: ________________________________________________________________

______________________________________________________________________

(3)这首词最主要的表现手法是什么?请简要分析。(5分)

答: ________________________________________________________________

______________________________________________________________________

考点集训八 古代诗歌鉴赏

1.(1)【详细分析】本题考查对诗歌内容的把握能力。窦员外是地方小官,在京城长安崇德里置了房产,新居落成,邀请好友刘禹锡前去观赏,作者便写了这首贺诗。诗歌首两句写自己前去观赏新居时的闲适愉悦心情,三、四两句描写的是新居周围的美丽景色;五、六两句是写新居内栽种了松树和芍药,由此可见主人的高雅品味;最后两句是夸赞主人也是作者自指,写出了宾主的志同道合。全诗写的都是作者“开颜”的原因,根据诗歌内容,归纳要点即可得出答案。

答案 朋友新居落成;周围景色优美;自己心情闲适;主人品味高雅;宾主志同道合。

(2)【详细分析】本题考查鉴赏诗歌的写景手法。写景艺术,就是写景时运用的艺术手法。颔联写新居周围“渠水”“秋色”“点山”之景,是远景,实写;颈联由在新居内栽种的松树、芍药,联想到了碧松朗月、红药开放之景,是近景,虚写,表现了诗人的高雅情怀。这两联作者由新居之外,到新居之内采用了移步换景、由远及近、虚实结合等手法铺陈写景,景中含情。

答案 选取景物,铺陈描摹(一渠水、数点山、碧松、红药);移步换景,富有层次(由远及近、由外而内);虚实结合,寓情于景(通月朗、待春还)。

(3)【详细分析】本题考查鉴赏作者的思想情感的能力。诗歌尾联是作者情感的总结,大意是:不要说案头摆放了很多文书,坐于其间的却是一个像我一样充满诗情雅致的人。作者把自己与友人并提,不仅表明了朋友间的志同道合,也不乏羡慕之情;同时,作为贺诗,也表达出了对主人的恭维之意。

答案 赞美恭维之意;羡慕向往之情;志趣相同之感。

2.【详细分析】(1)注意题干中的要求:“第一首诗”“作者情绪的变化过程”。这里强调的是“情绪的变化过程”,而不是一个“点”。(2)本题考查鉴赏诗歌的形象。分析“隐者”的形象。要综合全诗来回答。首句“城郭休过识者稀”,表现其城里少有人知;第二句“哀猿啼处有柴扉”,写其居处于深山之中,居室简陋;第三句“沧江白石渔樵路”,直接点明其与渔樵为伍。综观全诗,“隐者”的身份是非常明显的。(3)本题考查鉴赏诗歌的表达技巧。分析表达效果首先明确诗句运用了何种表达技巧,其次结合诗句分析所用表达技巧对表达情感、表现主旨的作用。两首诗结句都是对景的描写,可以确定表达技巧为借景抒情。第一首诗结句描写的是友人的居住环境,表达对其品性的赞颂。第二首诗结句描写的是自己访隐者不遇归来时的情景,突出了自己对友人的感情。

答案 (1)乘兴而往——怅惘不遇——欣赏叹慕。

(2)城里少有人知;家住深山;与渔樵为伍;居室简陋。

(3)第一首诗的结句,通过描写友人住处环境,揭示其诗歌独特风格的成因,并暗寓对友人品性的赞颂。第二首诗的结句,通过描写诗人不遇隐者、日暮归来而雨湿衣衫的情景,突出访人的执着和情怀的深挚(或:通过想象隐者日暮归来而雨湿衣衫的情景,展示其生活情趣)。

3.【详细分析】(1)这句从写作对象上看,应是写“山”的静,而且还像“太古”一样“静”。(2)这两句写的是两方面的事:前句“门常掩”是因为“世味”,表明对“世味”的厌恶;后句“簟已便”是因为盛夏时光醉卧竹席,已是非常地适宜:给人一种闲适、恬淡之感。(3)解答这道题的关键在于审题,而且题目也说得清楚:平淡的背后往往蕴藏着激烈情感。考生答题时,要有这样的思路:哪些地方是“平淡”的,这“平淡”里蕴含着怎样的“激烈情感”。

答案 (1)用上古时期的宁静写出山中的幽静。

(2)表达了厌恶官场、追求恬淡的心境。

(3)“门掩世味”“拈笔忘筌”暗含诗人难忘世事,透露幽愤不平之气;全诗却以“山”“馀花”“好鸟”等闲适悠远的意象,形成一种简朴的风格,意味平淡深长。

4.【详细分析】本题以品味关键字的形式考查对诗歌内容的理解,从分析人物情感方面考查对诗歌形象的鉴赏,从景与情的关系方面考查对诗歌表达技巧的鉴赏。回答问题先要通读全词,明确大体意思。“在天涯”表示远行,“恨极在天涯”,恨远在天涯之人。“山月不知心里事,水风空落眼前花。摇曳碧云斜”意思是:山上的明月,却一点也不知道我的心事,水面上的轻风,竟故意把我眼前的花吹落;天边的碧云,还是恣意地摇曳横斜。“山月”这三句写景,旨在以无情的山月、水风、落花和碧云,与“千万恨”“心里事”的有情相比,突出主人公内心的悲戚和哀伤。 由此可知,这首词塑造了一个思妇形象。这样第(1)题中的“恨”自然就是一种思念至极却又不能相见的怨恨之情了。 回答第(3)题,首先要判断出这句是写景句,是承上两句写景而来。其次要注意分析作者写景时选用的意象的特征,作者正是通过这些意象的特点来表达思妇的感情的。

答案 (1)思念远隔天涯的心上人的怅恨之情。

(2)主人公满腹哀怨,对月怀远,月却不解;临水看花,花自飘零,无人怜惜。刻画了一位孤独寂寞又自哀自怜的主人公形象。

(3)借景抒情。把天涯之思投向无边无际,以碧云摇曳表现心绪的不宁,以碧云斜落表现心情的低沉。

5.【详细分析】(1)本题考查鉴赏诗歌的表达技巧的能力。这首宋词在表现时序变化时,是通过词中的具体物象——梅花、桃花和梨花来表现的。作者借助这些意象来抒发怅惘之情。(2)本题考查鉴赏诗歌的形象的能力。分析诗歌中的人物形象,注意诗歌中具体描写人物的词语。“泪粉”“红袖印”可知女子形象,“栏干倚遍重来凭”“似此无凭安足信”写出了女子倚楼望远的痴情等待。(3)下片中的“蜘蛛喜鹊”是作者的感情寄托,但话题一转“误人多”,表现了对蜘蛛喜鹊的埋怨,由此可以推知作者是在托物抒情。结合上片“归期无定准”来看,表达了久盼不归的失落。

答案 (1)通过梅花、桃花和梨花的依次开落来表达时序变迁。突出等候之久,为下文抒发怅惘之情作铺垫。

(2)通过时时倚楼望远、偷偷拭泪的细节,刻画了痴情而哀怨的闺中女子形象。

(3)托物抒情,借埋怨蜘蛛喜鹊多次误传喜讯,表达了自己久盼不归的失望,从侧面体现出思念之殷切,委婉动人。

6.【详细分析】(1)从全诗来看,诗歌描写的是一幅清新自然、恬淡幽静的乡村景象。从描写的明丽的自然景象中可以看出作者的情感指向,表达了对大自然美好生活的喜爱和向往。(2)关于诗歌的炼字,一般注意诗歌中的动词、形容词等,结合文本内容可以抓住“衔”“漫”等进行赏析。(3)本题考查表达技巧,可从写景上的炼字、修辞手法的运用和其他相关手法的运用等角度进行分析。

答案 (1)本诗中作者描绘了一幅幽静美丽、富有生活情趣的乡村晚景图。水草长满了池塘边缘,池水漫上了塘岸,太阳正要落山,山像是衔着落日似的倒映在冰凉的波光荡漾的水面上。牧童赶着牛回家,横坐在牛背,手拿短笛随便地吹奏着不成调的曲子。表达了作者对山村自然风光的热爱,对闲适自在、无忧无虑生活状态的喜爱之情。

(2)①用“满”字写出青草茂盛,池水盈盈。②“衔”用比拟手法写出日落景象,化静为动,形象生动。③“浸”生动地描绘出了落日和山倒映在水中的形象。

(3)①炼字。两个“满”字生动地写出了春草的茂盛而美丽,柔美的春山倒映在澄澈春水中,浑然一体,别有趣味;“漫”字生动地描绘出了落日和山倒映在水中的形象。②动静结合。作者先写静景后写动景,由近及远,景物层次分明,构成一幅幽静美丽的田园风光图。③比拟。“山衔落日”,用比拟手法写出日落景象,化静为动,形象生动。④借景抒情。借恬静优美的景色充分表现了作者对田园生活的赞美向往,情与景高度统一。

7.【详细分析】(1)中间两联诗写了一系列的场景,比如犁田和“秧初种”“寒泉”“旋浇”“放犊”“听莺”等,将这些场景组合在一起,然后根据诗境,提炼出其中的“逍遥闲适”即可。(2)解答此题时,首先是以读懂诗歌为前提的。根据首联,可以读出“远离官场的权势名利之争,没有世俗烦扰,内心清净”的思想内容,根据颔联,可以体会到诗人“田园劳动生活忙碌充实、其乐融融”的意思,根据颈联,可以感受到“自然风光清新自然,作者沉浸其中”的情感。尾联用了谢灵运“池塘生春草”的典故,还能看出诗人要用诗歌来表现美好自然风格的风雅情致。通过分析,答案不难得出。(3)解答此题时,要联系全诗,联系题目和注释进行分析。从题目中的“春日田园”可以看出,这是一首写归隐田园的诗;再联系首句“老我无心出市朝”和尾句“已许吟魂入梦招”,即可概括出作者要表达的思想感情。

答案 (1)雨后犁田栽秧,寒泉水浇芍药,远处陇上放牛,桥边柳下听莺。描绘了一幅逍遥闲适的春日田园生活图景。

(2)远离官场的权势名利之争,没有世俗烦扰,内心清净;风光清新自然,作者沉浸其中;田园劳动生活忙碌充实,其乐融融。

(3)①无心出世,归隐田园。②故国之思。

8.【详细分析】(1)解答此题时,要找出诗歌中的具体景物,仔细体会景物的特点,然后思考景物所营造的氛围。(2)本题考查炼字的作用。答题时,先指出两个叠音词所使用的手法,然后指出表达效果。这两个词所渲染的气氛是悲凉的,表达出作者孤寂凄苦的感情。(3)本题考查对表达技巧和思想感情的鉴赏能力。从“问雁”来看,这两句诗运用了拟人的手法,字里行间表达出对故乡的思念。“来时还下杜陵无”运用反问的形式,直抒胸臆,表达对故乡的依恋之情。

答案 (1)本诗描绘了一幅山高水远、风雨凄迷的行旅图。营造了萧瑟凄凉的意境,烘托了诗人孤寂悲凉的心情。

(2)“萧萧”和“淅淅”使用了拟声手法,“萧萧”摹秋雨声,“淅淅”摹溪风声,凄风苦雨,表现了作者旅途的艰辛,衬托了作者的孤寂悲凉之情。

(3)诗的后两句运用了拟人的手法,表达作者对故乡和亲人的思念之情。因无人可问,所以问新雁,表现了旅途的孤独,孤独使思乡之情倍增。至于“来时还下杜陵无”,则直接表现了对故乡的牵挂。

9.【详细分析】(1)解答此题,先看诗面之意。这两句诗运用了拟人的手法,先写大雪欲来的情景,再写桃红柳绿的景象。其实,联系注释,很容易想象到诗面意义的背后所蕴含的作者对未来的希望之情。(2)解答此题,先要明确诗歌常用的表达技巧,然后根据诗歌内容作出明确判断,最后结合诗句作具体分析即可。(3)本题考查鉴赏诗歌的思想感情。颔联通过渲染节日的气氛来写乡愁,而尾联通过写儿女们的情态来表达内心深处对故土的思念和眷恋之意。

答案 (1)运用了拟人的手法,“云容山意商量雪”描绘出乌云堆积山头,酝酿着一场大雪(雪意正浓,晚来天欲雪)的景象,“柳眼桃腮领略春”形象地描绘出桃红柳绿、春回大地的景象。彤云密布衬托出诗人漂泊羁旅的艰辛和对前路难测的忧虑;“柳眼桃腮”则用旖旎春光象征诗人对未来的希望,表达了诗人长期贬谪之后被重新起用的喜悦心情。

(2)尾联展开想象,采用推己及人(对写)的写作技巧,不说自己如何想念家人,而说儿女们在“围炉”时念叨自己,把思乡之情表达得委婉含蓄,生动真切。

(3)颔联以景衬情,“爆竹”渲染了节日的气氛,“残灯”“永夜”又刻画出环境的凄凉,表现了作者长夜难眠的孤单寂寞和浓浓乡愁。尾联展开想象,不说自己如何想念家人,而说儿女们在“围炉”时念叨自己,把思乡之情表达得更加生动真切。

10.【详细分析】(1)把握作者“踟躇”的原因,需要阅读全词,了解诗歌的主要内容,同时还要结合注释来分析。(2)本题考查鉴赏诗歌的语言。这句词中“满”字形象而生动,既写夜色深重,又衬托出词人情感的苦闷与悲怆。(3)本题考查鉴赏诗歌的思想情感。在这首词中,“地远身孤”表明作者被贬后孤独难耐的情感,“憔悴”“流落江湖”把失意与苦闷写尽写透,“自是长安日下影”写出对朝廷的思念,“雁”“书”又有对故乡的怀思。这些感情很好地交织在诗歌中,分析时注意把要点概括全面。

答案 (1)①远离君王(或遭受放逐)的苦闷。②流落江湖的孤独。③思乡(或思君)的惆怅。

(2)“满”有“布满”“笼罩”之意,夜色笼罩着整个平旷原野,写出夜色之浓,遍布之广,用昏沉苍茫的夜色衬托诗人凄怆的内心。(意思对即可)

(3)①流落江湖、远谪异地的孤独。②仕途失意、忠而被贬的苦闷。③思君恋国、实现抱负的渴望。④对故乡亲人的思念。

11.【详细分析】(1)本题考查鉴赏诗歌的语言。解答此题时,先要明确“寂寂”的含义,然后注意运用的方法,最后结合诗句的内容进行分析。(2)本题考查鉴赏诗歌中的人物形象。这首诗题为“宫词”,主要写宫女的生活,“寂寂”的环境,“含情欲说宫中事”的情态,“不敢言”的恐惧,都能看出“美人”宫中生活的特点。答题时必须结合诗句具体分析。(3)本题考查鉴赏诗歌的表达技巧。先要准确指出诗歌中所用的手法,然后根据具体内容分析表达效果。

答案 (1)点明了重门深闭的宫中环境,以花喻人(借景衬情),美人与花一样,闭锁深院,无人欣赏,青春流逝,幽怨孤独。

(2)“美人”不受宠幸,孤独寂寞,没有人身自由,对宫中森严制度恐怖气氛感到恐惧。(结合诗句略)

(3)反衬。诗从写景开篇,以景衬情,以热衬冷。百花盛开的阳春,应是热闹非凡,然而宫门却寂寂锁闭。美人赏春,本是欢欣乐事,然而久已失宠,感怀无限,心中郁闷,极愿互吐,却恐鹦鹉饶舌,竟不敢言。怨深怨重,裸露无遗。

12.【详细分析】(1)本题考查景物描写的作用。这首词的首句作者紧紧抓住“桐叶”“蛩”两个意象来写景,气氛萧瑟,烘托出作者凄凉的心境,为下文抒发情感打下了基础。(2)本题考查鉴赏诗歌的语言。末句中的“悔”字蕴涵的寓意,可以借助注解(《长杨赋》)和“早信此生终不遇”来思考作答。(3)下阕巧于用典,作者借《长杨赋》来抒发自己怀才不遇的感慨。答题时,还要联系注释背景来进一步体会作者情感的产生。

答案 (1)①营造了凄清而萧瑟的氛围。②烘托了作者悲凉的心境。③触景生情,引起了下文作者的旅思。

(2)同意。首先表现词人对写成兵书却无处交付的愤慨之情,另一方面通过“早信”句及《长杨赋》的典故影射当时统治者的昏聩无道。

(3)①作者被罢官即将回家,满腹韬略却无人可托,表达了对抗金大业难以为继的悲哀。②借用汉代杨雄作《长杨赋》的典故,表达了作者忠心耿耿献计献策却不被重用的愤慨。

13.【详细分析】(1)本题考查诗歌的表达技巧。“憎”“下”字很容易判断所使用的修辞手法为拟人,答题时,要注意对表达效果的分析。(2)本题考查鉴赏诗歌的表达技巧。上片后两句转移地点,“何处是归舟,夕阳江上楼”表达了自己在外漂泊的孤寂和思乡之情。下片后两句继续转移地点,下雪了,人没有等来,回家吧。表达了相思之苦。(3)本题考查鉴赏诗歌的思想感情。这首词上片引发归思,下片由雪下梅引出闺思,作者非常巧妙地从相思双方着笔,借梅雪表达了愁思之苦。

答案 (1)拟人手法。作者说上天憎恨梅花滥开(开得茂盛),所以下起大雪封住梅花树枝,实则写出了春寒料峭(强调寒冷亦可),衬托出远在异地漂泊之人的凄寒苦楚。

(2)上阕从游子的角度,表达了自己在外漂泊的孤寂和对家乡的思念之情。下阕想象从家人的角度来写,你卷帘既见院里雪下之梅,当知江上寒中之我,你我心照可矣。表达了相思之苦。

(3)这首词表达了作者自己在外漂泊的孤寂和对妻子的思念之情。(漂泊+孤寂+思念)初春时节作者思家无奈路途遥远,天降大雪更惹家人牵挂。

14.(1)①“香径无人”承接上文“水烟空”。②“兰叶红”与“香径无人”及“水烟空”构成对比。③“兰叶红”引出后文“年年先发”的感慨。

(2)①立新奇之意:批评勾践只送去一个美女,便赚来一个吴国,表达吴越的兴亡当然不是由西施一个女子来决定的。②运用曲笔,有意造成错觉,明嘲勾践,暗讽夫差,使诗歌委婉含蓄,发人深思,余味不尽。

(3)陈诗扣“览”展开,览景抒情(或:诗人览吴城、香径、歌舞地、馆娃宫而生发昔盛今衰之感,表达对西施的怜悯之情)。皮诗扣“怀”展开,叙事议论(或:叙述吴王享乐而越国大兵入境之事,表明吴亡不是由于西施,而是因为统治者荒淫,为西施翻案,立意新奇,不落窠臼)。

15.【详细分析】(1)“环境描写”的作用主要是交代背景,烘托情感。(2)赏析诗句要从手法、内容、效果等方面去思考.还要能联系后面一句“不传消息但传情”来分析。(3)虽然问的是“惊”,而后句已将两点原因说明:“征人归”“二毛生”,情感也就自明。

答案 (1)点明季节,用春光的明媚反衬氛围的冷清,暗示思妇落寞的心情。

(2)征夫对月思乡,秣陵守妇砧上捣衣,虚实结合,传达出相思之情,并巧妙暗示季节的更替。

(3)对丈夫久征归来的惊喜和年华老去的惊讶。

16.【详细分析】(1)“引兴长”三字,其心情之愉悦可知。(2)首句从听觉角度写秋虫,并借以点明时令,是动景。次句从视觉角度写秋花,突出其“香”,也点明是嗅觉,是静景。(3)诗歌前两句,诗人抹掉了秋景萧瑟的色彩,突出其怡人;后两句更有新意。“情乐则景乐”。

答案 (1)表达了作者对宁静、和谐、自然生活的喜爱之情。

(2)①分别从听觉、视觉与嗅觉描绘景色。听觉:蟋蟀、蝉儿的鸣叫。视觉:玉簪花凋落一地。嗅觉:落花的阵阵香味。②动静结合,以动衬静。动态的鸣蝉、蟋蟀,静态的玉簪花、夕阳。突出表现了废圃的幽静。

(3)蟋蟀、蝉儿虽鸣叫于秋日,叫声宛转悠扬,充满生机;玉簪花儿虽已零落,却仍能散发阵阵香气,清新怡人;野塘中虽只有秋荷,但“留与游鱼盖夕阳”又让其充满了温情,夕阳的一抹红色,也给整幅画面笼罩了一层暖色(“温情”或“暖色);可见,虽是“废圃”,但“废而不冷”。

17.【详细分析】(1)“三分”是指魏蜀吴“三分天下”,“书”的指向明确。首句引用《三国志》说明巴丘的重要,为题目“书事”打下埋伏。答“作用”应从内容和形式两方面来回答。(2)题干中“哪些”意味着不止一种,“表现手法”表明答案不应停留在修辞手法上。颔联上句写秋冬风急天高的声势,是耳闻;下句写眼中所见,视线转向岳阳楼,是目睹。“酣”“抱”用了拟人手法。(3)题目为“书事”,“情”由事出。首联“避胡”,颈联“游子”“乱洲”,尾联“空白”等词,都明确揭示了情感。

答案 (1)《三国志》。点题;交代写作缘起,暗示河山分裂(或“中原沦陷”的局面),为尾联埋下伏笔。

(2)颔联运用拟人手法,并且视听结合,形象地写出了秋天的肃杀之景(或“暗示了战争纷乱、动荡不安的时局”)。

(3)表达了作者坎坷漂泊的感慨、报国无门(或“年老无成”)的哀叹、忧国伤时的情怀。

18.【详细分析】(1)“杨花”既指离别在杨花纷飞的三月,又借杨花纷乱喻作者离别心乱如麻的心绪。(2)在回答行文思路时,应该把文章结构、写作手法、段落大意等方面融合在一起。本词即为作者离开京都、告别亲友而写的一首离词。上片写伤别之情。“忍泪出门来,杨花如雪”,开门见山,写离别之状,写离别之时。“惆怅天涯又离别”一句“又离别”表现“忍泪”“惆怅”的原因。“碧云西畔,举目乱山重叠。”远远望去,要去的碧云西畔,群山层叠,行路艰险。“据鞍归去也,情凄切!”虽离别之心伤,虽路程之艰险,而君命难违,只能“据鞍归去”,凄然而走。(3)因为题干问的是“运用了什么修辞手法”不是哪种、何种,故知非一种,又因为该句来源于词,故可以考虑对偶。“一日三秋”语出《诗经·王风》有“一日不见,如三秋兮”,形容离愁之痛、思念之苦。“一日三秋”“寸肠千结”既是一种夸张,又形象地表现出作者与京友难舍难分的情谊。

答案 (1)①交代了离京的时间(即暮春);②渲染了离别时的凄凉气氛;③用杨花的纷乱如雪,烘托离京时心绪的烦乱。

(2)词人先写离别时的情状,接着写“忍泪”的原因,再写前路的艰险,最后写登程后的凄切心情。

(3)①夸张、对偶;②表现离愁之重、思念之苦以及与在京亲友们的情谊之深。(修辞手法,只答“对偶”不可;答到“离愁之重、思念之苦”等意思即可)

19.【详细分析】(1)解答炼字题,需联系语境。“平生豪举少年场”是解读的关键,说明一生最豪放的举动是少年结伴欢游。“十千”“百万”自然有夸张的意味。(2)此题须关注“恨难忘”的前后,“身易老”“两鬓霜”意在说明“年华老去”;“京华”即“京城”,“一事无成”直接道明“功业无成”的苦闷。知人论世,联系作者情况,容易得出答案。(3)题干中“最主要”,意味要从整首词(上下阕)来把握,而且只能答出一种。上阕写年少时的“豪举”,下阕写年老时的失意,显然是对比的手法。

答案 (1)“十千”“百万”,语气夸张,写出了词人年轻时一掷千金(或“豪放不羁”“轻财恣意”等)的性格。

(2)一恨岁月匆匆,年华老去;二恨抗金不成,报国无门(或“功业未成”“壮志难酬”等)。

(3)对比。(答“今昔对比”“虚实对照”“反衬”也可)。上阕描绘词人豪放不羁、意气风发的少年形象,与下阕年老衰颓、凄凉落寞、一事无成的词人形象,形成鲜明对比。

(时间:120分钟 满分:207分)

(130分)

1.(2015·江苏)阅读下面这首唐诗,回答问题。(11分)

秋日题窦员外崇德里新居

刘禹锡

长爱街西风景闲,到君居处暂开颜。

清光门外一渠水,秋色墙头数点山。

疏种碧松通月朗,多栽红药待春还。

莫言堆案【注】无余地,认得诗人在此间。

【注】 堆案:堆积案头,谓文书甚多。

(1)联系全诗,概括作者“开颜”的原因。(4分)

答: ________________________________________________________________

______________________________________________________________________

(2)简要赏析颔联、颈联的写景艺术。(4分)

答: ________________________________________________________________

______________________________________________________________________

(3)尾联表达了作者什么样的情感?(3分)

答: ________________________________________________________________

______________________________________________________________________

2.(2014·江苏)阅读下面两首唐诗,回答问题。(11分)

休暇日访王侍御不遇

韦应物

九日驱驰一日闲,寻君不遇又空还。

怪来诗思清人骨,门对寒流雪满山。

访隐者不遇成二绝(其二)

李商隐

城郭休过识者稀,哀猿啼处有柴扉。

沧江白石渔樵路,日暮归来雨满衣。

(1)请简要分析第一首诗中作者情绪的变化过程。(3分)

答: ________________________________________________________________

______________________________________________________________________

(2)第二首诗中从哪些地方可看出“隐者”的身份?请简要概括。(3分)

答: ________________________________________________________________

______________________________________________________________________

(3)请分别赏析两首诗结句的表达效果。(5分)

答: ________________________________________________________________

______________________________________________________________________

3.(2013·江苏)阅读下面这首诗,完成后面的题目。(10分)

醉 眠

唐 庚【注】

山静似太古,日长如小年。

馀花犹可醉,好鸟不妨眠。

世味门常掩,时光簟已便。

梦中频得句,拈笔又忘筌。

【注】 唐庚,北宋文学家,此诗为其谪居惠州时所作。

(1)说明“山静似太古”一句的含意。(2分)

答: ________________________________________________________________

______________________________________________________________________

(2)“世味门常掩,时光簟已便”一联表达了诗人什么样的心境?(4分)

答: ________________________________________________________________

______________________________________________________________________

(3)《宋诗钞》中说唐庚的诗“芒焰在简淡之中”,即平淡的背后往往蕴藏着激烈情感,试结合本诗作简要分析。(4分)

答: ________________________________________________________________

______________________________________________________________________

4.(2012·江苏)阅读下面这首唐词,然后回答问题。(10分)

梦江南

温庭筠

千万恨,恨极在天涯。山月不知心里事,水风空落眼前花。摇曳碧云斜。

(1)词中“恨极在天涯”的“恨”是指什么?(2分)

答: ________________________________________________________________

______________________________________________________________________

(2)词中三、四两句刻画了一位什么样的主人公形象?请简要分析。(4分)

答: ________________________________________________________________

______________________________________________________________________

(3)请简要赏析这首词的结句。(4分)

答: ________________________________________________________________

______________________________________________________________________

5.(2015·江苏徐州市高三第三次质量检测)阅读下面这首宋词,然后回答问题。(11分)

玉楼春

欧阳修

去时梅萼初凝粉,不觉小桃风力损。梨花最晚又凋零,何事归期无定准? 栏干倚遍重来凭,泪粉偷将红袖印。蜘蛛喜鹊误人多,似此无凭安足信!

(1)上片是如何写时序变化的?这样写作用是什么?(3分)

答: ________________________________________________________________

______________________________________________________________________

(2)下片前两句刻画了怎样的人物形象?请简要分析。(3分)

答: ________________________________________________________________

______________________________________________________________________

(3)试分析下片后两句的抒情特色及效果。(5分)

答: ________________________________________________________________

______________________________________________________________________

6.(2015·江苏无锡市普通高中高三期考)阅读下面这首宋诗,然后回答问题。(11分)

村 晚

雷 震

草满池塘水满陂,山衔落日浸寒漪。

牧童归去横牛背,短笛无腔信口吹。

(1)本诗中作者描绘了一幅什么样的图景?表达了作者什么样的感情?(3分)

答: ________________________________________________________________

______________________________________________________________________

(2)本诗前两句的写景极有特色,请从炼字的角度加以赏析(至少两条)。(3分)

答: ________________________________________________________________

______________________________________________________________________

(3)这首诗在写景时运用了哪些技巧?请结合诗句简要分析。(5分)

答: ________________________________________________________________

______________________________________________________________________

7.(2015·江苏淮安市淮海中学高三月考)阅读下面的宋诗,完成题目。(11分)

春日田园杂兴

连文凤①

老我无心出市朝,东风林壑自逍遥。

一犁好雨秧初种,几道寒泉药②旋浇。

放犊晓登云外垄,听莺时立柳边桥。

池塘见说生新草,已许吟魂入梦招③。

【注】 ①连文凤:宋亡,流徙江湖,与移民故老结交。②药:芍药。③此句化用屈原的《招魂》。

(1)这首诗的中间两联描绘了怎样的生活图景?请简要分析。(3分)

答: ________________________________________________________________

______________________________________________________________________

(2)请简要概括这首诗中作者“自逍遥”的原因有哪些。(3分)

答: ________________________________________________________________

______________________________________________________________________

(3)这首诗表达了诗人怎样的情感?(5分)

答: ________________________________________________________________

______________________________________________________________________

8.(2015·江苏亭湖高级中学高三阶段测试)阅读下面这首唐诗,回答问题。(11分)

秋浦①途中

杜 牧

萧萧山路穷秋雨,淅淅溪风一岸蒲。

为问寒沙新到雁,来时还下杜陵②无?

【注】 ①秋浦,唐时为池州州治所在,诗人被贬官外放时途经此地。②杜陵,在长安西南,诗人家乡樊川所在地。

(1)开头两句描绘了一幅什么样的画面?营造了怎样的氛围?(3分)

答: ________________________________________________________________

______________________________________________________________________

(2)请结合全诗,简要赏析前两句诗中的“萧萧”和“淅淅”两个拟声词。(3分)

答: ________________________________________________________________

______________________________________________________________________

(3)诗的后两句运用了什么手法?表达了什么样的感情?请结合诗句具体分析。(5分)

答: ________________________________________________________________

______________________________________________________________________

9.(2015·江苏泰州市姜堰区高三期考)阅读下面这首宋诗,完成题目。(11分)

乙亥岁除渔梁村【注】

黄公度

年来似觉道途熟,老去空更岁月频。

爆竹一声乡梦破,残灯永夜客愁新。

云容山意商量雪,柳眼桃腮领略春。

想得在家小儿女,地炉相对说行人。

【注】 宋高宗绍兴二十五年,是农历乙亥年。这年十月,秦桧死了,在舆论压力下,高宗召回一些受秦桧打击迫害的官员。作者也奉诏回朝,大年三十行经闽北渔梁村时写下了这首诗。

(1)这首诗颈联在写景上有什么特点?(3分)

答: ________________________________________________________________

______________________________________________________________________

(2)请从表达技巧的角度赏析本诗的尾联。(3分)

答: ________________________________________________________________

______________________________________________________________________

(3)这首诗的颔联与尾联是如何表现诗人的思想情感的?(5分)

答: ________________________________________________________________

______________________________________________________________________

10.(2015·江苏秦州市高考模拟)阅读下面这首宋词,回答后面的问题。(11分)

卖花声

张舜民【注】

楼上久踟躇。地远身孤。拟将憔悴吊三闾。自是长安日下影,流落江湖。 烂醉且消除。不醉何如。又看暝色满平芜。试问寒沙新到雁,应有来书。

【注】 张舜民,北宋文学家、画家。元丰四年(1081)从高遵裕征西夏,无功而返。次年十月遭劾奏,谪监郴州(今湖南)酒税。南行途经岳阳作此词。

(1)词中抒情主人公“踟躇”的原因有哪些?结合作品简要分析。(3分)

答: ________________________________________________________________

______________________________________________________________________

(2)简要赏析“又看螟色满平芜”一句中“满”字的妙处。(3分)

答: ________________________________________________________________

______________________________________________________________________

(3)整首词表达了作者怎样的情感?(5分)

答: ________________________________________________________________

______________________________________________________________________

11.(2015·江苏宿迁市剑桥国际学校高三月考)阅读下面的这首唐诗,完成后面的题目。(11分)

宫 词①

朱庆余

寂寂花时闭院门,美人相并立琼轩②。

含情欲说宫中事,鹦鹉前头不敢言。

【注】 ①这首宫怨诗,构思独特,另辟蹊径。②琼轩:对廊台的美称。

(1)第一句写宫花“寂寂”开放,有什么作用?(3分)

答: ________________________________________________________________

______________________________________________________________________

(2)请结合全诗内容,简要分析诗中“美人”这一形象。(3分)

答: ________________________________________________________________

______________________________________________________________________

(3)这首诗主要运用了哪种表现手法?请简要分析。(5分)

答: ________________________________________________________________

______________________________________________________________________

12.(2015·江苏宿迁市高三月考)阅读下面这首宋词,然后回答问题。(11分)

蝶恋花①

陆 游

桐叶晨飘蛩夜语。旅思秋光,黯黯长安路。忽记横戈盘马处,散关清渭应如故。 江海轻舟今已具。一卷兵书,叹息无人付。早信此生终不遇,当年悔草《长杨赋》②。

【注】 ①这首词是陆游晚年被罢官后所作。②《长杨赋》:汉代杨雄为讽谏汉成帝游幸长杨宫而作。

(1)首句景物描写有何作用?(3分)

答: ________________________________________________________________

______________________________________________________________________

(2)前人评价这首词,认为末句中的“悔”字为全词精要之处,你是否同意这一说法?说说理由。(3分)

答: ________________________________________________________________

______________________________________________________________________

(3)下阕表达了作者怎样的情感?请作简要分析。(5分)

答: ________________________________________________________________

______________________________________________________________________

(77分)

13.(2015·江苏苏州实验中学高三期考)阅读下面这首宋词,完成后面的题目。(11分)

菩萨蛮

周邦彦

银河①宛转三千曲,浴凫飞鹭②澄波绿。何处是归舟,夕阳江上楼。 天憎梅浪发③,故下封枝雪。深院卷帘看,应怜江上寒。

【注】 ①银河:天河。借指人间的江河。②浴凫飞鹭:凫,野鸭。鹭,白鹭。③浪发:滥开。

(1)这首羁旅词中的“天憎梅浪发,故下封枝雪”运用了哪种表达技巧?请简要分析。(3分)

答: ________________________________________________________________

______________________________________________________________________

(2)从这首词的上阕“归舟”和下阕“深院”来看,分别从哪一角度表达了怎样的情感?(3分)

答: ________________________________________________________________

______________________________________________________________________

(3)这首词表达了作者怎样的情感?请简要分析。(5分)

答: ________________________________________________________________

______________________________________________________________________

14.阅读下面两首唐诗,然后回答问题。(11分)

吴城览古

陈 羽

吴王旧国水烟空,香径无人兰叶红。

春色似怜歌舞地,年年先发馆娃宫【注】。

馆娃宫怀古

皮日休

绮阁飘香下太湖,乱兵侵晓上姑苏。

越王大有堪羞处,只把西施赚得吴。

【注】 馆娃宫,故址在今苏州市西南灵岩山上,宫以西施得名。春秋时期吴王夫差在砚石山建造宫殿以馆西施,吴人谓美女为娃,故曰馆娃。

(1)简要分析“香径无人兰叶红”在诗歌结构上的作用。(3分)

答: ________________________________________________________________

______________________________________________________________________

(2)诗人指责越王“大有堪羞处”的用意是什么?请简要分析。(3分)

答: ________________________________________________________________

______________________________________________________________________

(3)结合标题,说说两首怀古诗在写法上有什么不同。(5分)

答: ________________________________________________________________

______________________________________________________________________

15.阅读下面这首唐词,然后回答问题。(11分)

望远行

李 璟

玉砌花光锦绣明,朱扉长日镇长扃。夜寒不去寝难成,炉香烟冷自亭亭。 残月秣陵砧,不传消息但传情。黄金窗下忽然惊:征人归日二毛【注】生!

【注】 二毛,指头发斑白。

(1)上阕前两句的环境描写有哪些作用?(3分)

答: ________________________________________________________________

______________________________________________________________________

(2)请赏析“残月秣陵砧”的妙处。(3分)

答: ________________________________________________________________

______________________________________________________________________

(3)“黄金窗下忽然惊”一句中“惊”字蕴含了哪些情感?(5分)

答: ________________________________________________________________

______________________________________________________________________

16.阅读下面这首宋诗,然后回答问题。(11分)

西塍废圃

周 密

吟蛩鸣蜩引兴长,玉簪花落野塘香。

园翁莫把秋荷折,留与游鱼盖夕阳。

(1)诗歌表达了作者怎样的情感?(3分)

答: ________________________________________________________________

______________________________________________________________________

(2)诗的一、二两句表现了废圃的景色,请简要赏析其表现手法。(3分)

答: ________________________________________________________________

______________________________________________________________________

(3)有人说,这首诗用词浅近清新,意境妙合自然,虽为“废圃”,却“废”而不冷。请结合诗句作简要说明。(5分)

答: ________________________________________________________________

______________________________________________________________________

17.阅读下面这首宋诗,然后回答问题。(11分)

巴丘书事

陈与义

三分书里识巴丘,临老避胡初一游。

晚木声酣洞庭野,晴天影抱岳阳楼。

四年风露侵游子,十月江湖吐乱洲。

未必上流须鲁肃,腐儒空白九分头。

(1)首句中提到的“三分书”具体指哪部作品?首联在诗中起什么作用?(5分)

答: ________________________________________________________________

______________________________________________________________________

(2)颔联运用了哪些表现手法?请简要分析。(3分)

答: ________________________________________________________________

______________________________________________________________________

(3)结合全诗的内容,说说诗歌表达了诗人哪些情感。(3分)

答: ________________________________________________________________

______________________________________________________________________

18.阅读下面这首词,然后回答问题。(11分)

感皇恩·出京门有感

李俊民

忍泪出门来,杨花如雪。惆怅天涯又离别。碧云西畔,举目乱山重叠。据鞍归去也,情凄切! 一日三秋,寸肠千结。敢向青天问明月。算应无恨,安用暂圆还缺?愿人长似,月圆时节。

(1)“杨花如雪”这一写景句在词中有什么作用?请简要分析。(3分)

答: ________________________________________________________________

______________________________________________________________________

(2)请简要说明这首词上阕的行文思路。(3分)

答: ________________________________________________________________

______________________________________________________________________

(3)“一日三秋,寸肠千结”句运用了什么修辞手法?表达了怎样的思想感情?(5分)

答: ________________________________________________________________

______________________________________________________________________

19.阅读下面这首宋词,然后回答问题。(11分)

鹧鸪天·送叶梦锡

陆 游

家住东吴近帝乡,平生豪举少年场。十千沽酒青楼上,百万呼卢①锦瑟②傍。 身易老,恨难忘,尊前赢得是凄凉。君归为报京华旧,一事无成两鬓霜。

【注】 ①呼卢:古代一种博戏。②锦瑟:琴之美称,此处代指歌女。

(1)上阕中“十千”和“百万”两词有何妙处?(3分)

答: ________________________________________________________________

______________________________________________________________________

(2)词人说“恨难忘”,他有什么难忘之恨?(3分)

答: ________________________________________________________________

______________________________________________________________________

(3)这首词最主要的表现手法是什么?请简要分析。(5分)

答: ________________________________________________________________

______________________________________________________________________

考点集训八 古代诗歌鉴赏

1.(1)【详细分析】本题考查对诗歌内容的把握能力。窦员外是地方小官,在京城长安崇德里置了房产,新居落成,邀请好友刘禹锡前去观赏,作者便写了这首贺诗。诗歌首两句写自己前去观赏新居时的闲适愉悦心情,三、四两句描写的是新居周围的美丽景色;五、六两句是写新居内栽种了松树和芍药,由此可见主人的高雅品味;最后两句是夸赞主人也是作者自指,写出了宾主的志同道合。全诗写的都是作者“开颜”的原因,根据诗歌内容,归纳要点即可得出答案。

答案 朋友新居落成;周围景色优美;自己心情闲适;主人品味高雅;宾主志同道合。

(2)【详细分析】本题考查鉴赏诗歌的写景手法。写景艺术,就是写景时运用的艺术手法。颔联写新居周围“渠水”“秋色”“点山”之景,是远景,实写;颈联由在新居内栽种的松树、芍药,联想到了碧松朗月、红药开放之景,是近景,虚写,表现了诗人的高雅情怀。这两联作者由新居之外,到新居之内采用了移步换景、由远及近、虚实结合等手法铺陈写景,景中含情。

答案 选取景物,铺陈描摹(一渠水、数点山、碧松、红药);移步换景,富有层次(由远及近、由外而内);虚实结合,寓情于景(通月朗、待春还)。

(3)【详细分析】本题考查鉴赏作者的思想情感的能力。诗歌尾联是作者情感的总结,大意是:不要说案头摆放了很多文书,坐于其间的却是一个像我一样充满诗情雅致的人。作者把自己与友人并提,不仅表明了朋友间的志同道合,也不乏羡慕之情;同时,作为贺诗,也表达出了对主人的恭维之意。

答案 赞美恭维之意;羡慕向往之情;志趣相同之感。

2.【详细分析】(1)注意题干中的要求:“第一首诗”“作者情绪的变化过程”。这里强调的是“情绪的变化过程”,而不是一个“点”。(2)本题考查鉴赏诗歌的形象。分析“隐者”的形象。要综合全诗来回答。首句“城郭休过识者稀”,表现其城里少有人知;第二句“哀猿啼处有柴扉”,写其居处于深山之中,居室简陋;第三句“沧江白石渔樵路”,直接点明其与渔樵为伍。综观全诗,“隐者”的身份是非常明显的。(3)本题考查鉴赏诗歌的表达技巧。分析表达效果首先明确诗句运用了何种表达技巧,其次结合诗句分析所用表达技巧对表达情感、表现主旨的作用。两首诗结句都是对景的描写,可以确定表达技巧为借景抒情。第一首诗结句描写的是友人的居住环境,表达对其品性的赞颂。第二首诗结句描写的是自己访隐者不遇归来时的情景,突出了自己对友人的感情。

答案 (1)乘兴而往——怅惘不遇——欣赏叹慕。

(2)城里少有人知;家住深山;与渔樵为伍;居室简陋。

(3)第一首诗的结句,通过描写友人住处环境,揭示其诗歌独特风格的成因,并暗寓对友人品性的赞颂。第二首诗的结句,通过描写诗人不遇隐者、日暮归来而雨湿衣衫的情景,突出访人的执着和情怀的深挚(或:通过想象隐者日暮归来而雨湿衣衫的情景,展示其生活情趣)。

3.【详细分析】(1)这句从写作对象上看,应是写“山”的静,而且还像“太古”一样“静”。(2)这两句写的是两方面的事:前句“门常掩”是因为“世味”,表明对“世味”的厌恶;后句“簟已便”是因为盛夏时光醉卧竹席,已是非常地适宜:给人一种闲适、恬淡之感。(3)解答这道题的关键在于审题,而且题目也说得清楚:平淡的背后往往蕴藏着激烈情感。考生答题时,要有这样的思路:哪些地方是“平淡”的,这“平淡”里蕴含着怎样的“激烈情感”。

答案 (1)用上古时期的宁静写出山中的幽静。

(2)表达了厌恶官场、追求恬淡的心境。

(3)“门掩世味”“拈笔忘筌”暗含诗人难忘世事,透露幽愤不平之气;全诗却以“山”“馀花”“好鸟”等闲适悠远的意象,形成一种简朴的风格,意味平淡深长。

4.【详细分析】本题以品味关键字的形式考查对诗歌内容的理解,从分析人物情感方面考查对诗歌形象的鉴赏,从景与情的关系方面考查对诗歌表达技巧的鉴赏。回答问题先要通读全词,明确大体意思。“在天涯”表示远行,“恨极在天涯”,恨远在天涯之人。“山月不知心里事,水风空落眼前花。摇曳碧云斜”意思是:山上的明月,却一点也不知道我的心事,水面上的轻风,竟故意把我眼前的花吹落;天边的碧云,还是恣意地摇曳横斜。“山月”这三句写景,旨在以无情的山月、水风、落花和碧云,与“千万恨”“心里事”的有情相比,突出主人公内心的悲戚和哀伤。 由此可知,这首词塑造了一个思妇形象。这样第(1)题中的“恨”自然就是一种思念至极却又不能相见的怨恨之情了。 回答第(3)题,首先要判断出这句是写景句,是承上两句写景而来。其次要注意分析作者写景时选用的意象的特征,作者正是通过这些意象的特点来表达思妇的感情的。

答案 (1)思念远隔天涯的心上人的怅恨之情。

(2)主人公满腹哀怨,对月怀远,月却不解;临水看花,花自飘零,无人怜惜。刻画了一位孤独寂寞又自哀自怜的主人公形象。

(3)借景抒情。把天涯之思投向无边无际,以碧云摇曳表现心绪的不宁,以碧云斜落表现心情的低沉。

5.【详细分析】(1)本题考查鉴赏诗歌的表达技巧的能力。这首宋词在表现时序变化时,是通过词中的具体物象——梅花、桃花和梨花来表现的。作者借助这些意象来抒发怅惘之情。(2)本题考查鉴赏诗歌的形象的能力。分析诗歌中的人物形象,注意诗歌中具体描写人物的词语。“泪粉”“红袖印”可知女子形象,“栏干倚遍重来凭”“似此无凭安足信”写出了女子倚楼望远的痴情等待。(3)下片中的“蜘蛛喜鹊”是作者的感情寄托,但话题一转“误人多”,表现了对蜘蛛喜鹊的埋怨,由此可以推知作者是在托物抒情。结合上片“归期无定准”来看,表达了久盼不归的失落。

答案 (1)通过梅花、桃花和梨花的依次开落来表达时序变迁。突出等候之久,为下文抒发怅惘之情作铺垫。

(2)通过时时倚楼望远、偷偷拭泪的细节,刻画了痴情而哀怨的闺中女子形象。

(3)托物抒情,借埋怨蜘蛛喜鹊多次误传喜讯,表达了自己久盼不归的失望,从侧面体现出思念之殷切,委婉动人。

6.【详细分析】(1)从全诗来看,诗歌描写的是一幅清新自然、恬淡幽静的乡村景象。从描写的明丽的自然景象中可以看出作者的情感指向,表达了对大自然美好生活的喜爱和向往。(2)关于诗歌的炼字,一般注意诗歌中的动词、形容词等,结合文本内容可以抓住“衔”“漫”等进行赏析。(3)本题考查表达技巧,可从写景上的炼字、修辞手法的运用和其他相关手法的运用等角度进行分析。

答案 (1)本诗中作者描绘了一幅幽静美丽、富有生活情趣的乡村晚景图。水草长满了池塘边缘,池水漫上了塘岸,太阳正要落山,山像是衔着落日似的倒映在冰凉的波光荡漾的水面上。牧童赶着牛回家,横坐在牛背,手拿短笛随便地吹奏着不成调的曲子。表达了作者对山村自然风光的热爱,对闲适自在、无忧无虑生活状态的喜爱之情。

(2)①用“满”字写出青草茂盛,池水盈盈。②“衔”用比拟手法写出日落景象,化静为动,形象生动。③“浸”生动地描绘出了落日和山倒映在水中的形象。

(3)①炼字。两个“满”字生动地写出了春草的茂盛而美丽,柔美的春山倒映在澄澈春水中,浑然一体,别有趣味;“漫”字生动地描绘出了落日和山倒映在水中的形象。②动静结合。作者先写静景后写动景,由近及远,景物层次分明,构成一幅幽静美丽的田园风光图。③比拟。“山衔落日”,用比拟手法写出日落景象,化静为动,形象生动。④借景抒情。借恬静优美的景色充分表现了作者对田园生活的赞美向往,情与景高度统一。

7.【详细分析】(1)中间两联诗写了一系列的场景,比如犁田和“秧初种”“寒泉”“旋浇”“放犊”“听莺”等,将这些场景组合在一起,然后根据诗境,提炼出其中的“逍遥闲适”即可。(2)解答此题时,首先是以读懂诗歌为前提的。根据首联,可以读出“远离官场的权势名利之争,没有世俗烦扰,内心清净”的思想内容,根据颔联,可以体会到诗人“田园劳动生活忙碌充实、其乐融融”的意思,根据颈联,可以感受到“自然风光清新自然,作者沉浸其中”的情感。尾联用了谢灵运“池塘生春草”的典故,还能看出诗人要用诗歌来表现美好自然风格的风雅情致。通过分析,答案不难得出。(3)解答此题时,要联系全诗,联系题目和注释进行分析。从题目中的“春日田园”可以看出,这是一首写归隐田园的诗;再联系首句“老我无心出市朝”和尾句“已许吟魂入梦招”,即可概括出作者要表达的思想感情。

答案 (1)雨后犁田栽秧,寒泉水浇芍药,远处陇上放牛,桥边柳下听莺。描绘了一幅逍遥闲适的春日田园生活图景。

(2)远离官场的权势名利之争,没有世俗烦扰,内心清净;风光清新自然,作者沉浸其中;田园劳动生活忙碌充实,其乐融融。

(3)①无心出世,归隐田园。②故国之思。

8.【详细分析】(1)解答此题时,要找出诗歌中的具体景物,仔细体会景物的特点,然后思考景物所营造的氛围。(2)本题考查炼字的作用。答题时,先指出两个叠音词所使用的手法,然后指出表达效果。这两个词所渲染的气氛是悲凉的,表达出作者孤寂凄苦的感情。(3)本题考查对表达技巧和思想感情的鉴赏能力。从“问雁”来看,这两句诗运用了拟人的手法,字里行间表达出对故乡的思念。“来时还下杜陵无”运用反问的形式,直抒胸臆,表达对故乡的依恋之情。

答案 (1)本诗描绘了一幅山高水远、风雨凄迷的行旅图。营造了萧瑟凄凉的意境,烘托了诗人孤寂悲凉的心情。

(2)“萧萧”和“淅淅”使用了拟声手法,“萧萧”摹秋雨声,“淅淅”摹溪风声,凄风苦雨,表现了作者旅途的艰辛,衬托了作者的孤寂悲凉之情。

(3)诗的后两句运用了拟人的手法,表达作者对故乡和亲人的思念之情。因无人可问,所以问新雁,表现了旅途的孤独,孤独使思乡之情倍增。至于“来时还下杜陵无”,则直接表现了对故乡的牵挂。

9.【详细分析】(1)解答此题,先看诗面之意。这两句诗运用了拟人的手法,先写大雪欲来的情景,再写桃红柳绿的景象。其实,联系注释,很容易想象到诗面意义的背后所蕴含的作者对未来的希望之情。(2)解答此题,先要明确诗歌常用的表达技巧,然后根据诗歌内容作出明确判断,最后结合诗句作具体分析即可。(3)本题考查鉴赏诗歌的思想感情。颔联通过渲染节日的气氛来写乡愁,而尾联通过写儿女们的情态来表达内心深处对故土的思念和眷恋之意。

答案 (1)运用了拟人的手法,“云容山意商量雪”描绘出乌云堆积山头,酝酿着一场大雪(雪意正浓,晚来天欲雪)的景象,“柳眼桃腮领略春”形象地描绘出桃红柳绿、春回大地的景象。彤云密布衬托出诗人漂泊羁旅的艰辛和对前路难测的忧虑;“柳眼桃腮”则用旖旎春光象征诗人对未来的希望,表达了诗人长期贬谪之后被重新起用的喜悦心情。

(2)尾联展开想象,采用推己及人(对写)的写作技巧,不说自己如何想念家人,而说儿女们在“围炉”时念叨自己,把思乡之情表达得委婉含蓄,生动真切。

(3)颔联以景衬情,“爆竹”渲染了节日的气氛,“残灯”“永夜”又刻画出环境的凄凉,表现了作者长夜难眠的孤单寂寞和浓浓乡愁。尾联展开想象,不说自己如何想念家人,而说儿女们在“围炉”时念叨自己,把思乡之情表达得更加生动真切。

10.【详细分析】(1)把握作者“踟躇”的原因,需要阅读全词,了解诗歌的主要内容,同时还要结合注释来分析。(2)本题考查鉴赏诗歌的语言。这句词中“满”字形象而生动,既写夜色深重,又衬托出词人情感的苦闷与悲怆。(3)本题考查鉴赏诗歌的思想情感。在这首词中,“地远身孤”表明作者被贬后孤独难耐的情感,“憔悴”“流落江湖”把失意与苦闷写尽写透,“自是长安日下影”写出对朝廷的思念,“雁”“书”又有对故乡的怀思。这些感情很好地交织在诗歌中,分析时注意把要点概括全面。

答案 (1)①远离君王(或遭受放逐)的苦闷。②流落江湖的孤独。③思乡(或思君)的惆怅。

(2)“满”有“布满”“笼罩”之意,夜色笼罩着整个平旷原野,写出夜色之浓,遍布之广,用昏沉苍茫的夜色衬托诗人凄怆的内心。(意思对即可)

(3)①流落江湖、远谪异地的孤独。②仕途失意、忠而被贬的苦闷。③思君恋国、实现抱负的渴望。④对故乡亲人的思念。

11.【详细分析】(1)本题考查鉴赏诗歌的语言。解答此题时,先要明确“寂寂”的含义,然后注意运用的方法,最后结合诗句的内容进行分析。(2)本题考查鉴赏诗歌中的人物形象。这首诗题为“宫词”,主要写宫女的生活,“寂寂”的环境,“含情欲说宫中事”的情态,“不敢言”的恐惧,都能看出“美人”宫中生活的特点。答题时必须结合诗句具体分析。(3)本题考查鉴赏诗歌的表达技巧。先要准确指出诗歌中所用的手法,然后根据具体内容分析表达效果。

答案 (1)点明了重门深闭的宫中环境,以花喻人(借景衬情),美人与花一样,闭锁深院,无人欣赏,青春流逝,幽怨孤独。

(2)“美人”不受宠幸,孤独寂寞,没有人身自由,对宫中森严制度恐怖气氛感到恐惧。(结合诗句略)

(3)反衬。诗从写景开篇,以景衬情,以热衬冷。百花盛开的阳春,应是热闹非凡,然而宫门却寂寂锁闭。美人赏春,本是欢欣乐事,然而久已失宠,感怀无限,心中郁闷,极愿互吐,却恐鹦鹉饶舌,竟不敢言。怨深怨重,裸露无遗。

12.【详细分析】(1)本题考查景物描写的作用。这首词的首句作者紧紧抓住“桐叶”“蛩”两个意象来写景,气氛萧瑟,烘托出作者凄凉的心境,为下文抒发情感打下了基础。(2)本题考查鉴赏诗歌的语言。末句中的“悔”字蕴涵的寓意,可以借助注解(《长杨赋》)和“早信此生终不遇”来思考作答。(3)下阕巧于用典,作者借《长杨赋》来抒发自己怀才不遇的感慨。答题时,还要联系注释背景来进一步体会作者情感的产生。

答案 (1)①营造了凄清而萧瑟的氛围。②烘托了作者悲凉的心境。③触景生情,引起了下文作者的旅思。

(2)同意。首先表现词人对写成兵书却无处交付的愤慨之情,另一方面通过“早信”句及《长杨赋》的典故影射当时统治者的昏聩无道。

(3)①作者被罢官即将回家,满腹韬略却无人可托,表达了对抗金大业难以为继的悲哀。②借用汉代杨雄作《长杨赋》的典故,表达了作者忠心耿耿献计献策却不被重用的愤慨。

13.【详细分析】(1)本题考查诗歌的表达技巧。“憎”“下”字很容易判断所使用的修辞手法为拟人,答题时,要注意对表达效果的分析。(2)本题考查鉴赏诗歌的表达技巧。上片后两句转移地点,“何处是归舟,夕阳江上楼”表达了自己在外漂泊的孤寂和思乡之情。下片后两句继续转移地点,下雪了,人没有等来,回家吧。表达了相思之苦。(3)本题考查鉴赏诗歌的思想感情。这首词上片引发归思,下片由雪下梅引出闺思,作者非常巧妙地从相思双方着笔,借梅雪表达了愁思之苦。

答案 (1)拟人手法。作者说上天憎恨梅花滥开(开得茂盛),所以下起大雪封住梅花树枝,实则写出了春寒料峭(强调寒冷亦可),衬托出远在异地漂泊之人的凄寒苦楚。

(2)上阕从游子的角度,表达了自己在外漂泊的孤寂和对家乡的思念之情。下阕想象从家人的角度来写,你卷帘既见院里雪下之梅,当知江上寒中之我,你我心照可矣。表达了相思之苦。

(3)这首词表达了作者自己在外漂泊的孤寂和对妻子的思念之情。(漂泊+孤寂+思念)初春时节作者思家无奈路途遥远,天降大雪更惹家人牵挂。

14.(1)①“香径无人”承接上文“水烟空”。②“兰叶红”与“香径无人”及“水烟空”构成对比。③“兰叶红”引出后文“年年先发”的感慨。

(2)①立新奇之意:批评勾践只送去一个美女,便赚来一个吴国,表达吴越的兴亡当然不是由西施一个女子来决定的。②运用曲笔,有意造成错觉,明嘲勾践,暗讽夫差,使诗歌委婉含蓄,发人深思,余味不尽。

(3)陈诗扣“览”展开,览景抒情(或:诗人览吴城、香径、歌舞地、馆娃宫而生发昔盛今衰之感,表达对西施的怜悯之情)。皮诗扣“怀”展开,叙事议论(或:叙述吴王享乐而越国大兵入境之事,表明吴亡不是由于西施,而是因为统治者荒淫,为西施翻案,立意新奇,不落窠臼)。

15.【详细分析】(1)“环境描写”的作用主要是交代背景,烘托情感。(2)赏析诗句要从手法、内容、效果等方面去思考.还要能联系后面一句“不传消息但传情”来分析。(3)虽然问的是“惊”,而后句已将两点原因说明:“征人归”“二毛生”,情感也就自明。

答案 (1)点明季节,用春光的明媚反衬氛围的冷清,暗示思妇落寞的心情。

(2)征夫对月思乡,秣陵守妇砧上捣衣,虚实结合,传达出相思之情,并巧妙暗示季节的更替。

(3)对丈夫久征归来的惊喜和年华老去的惊讶。

16.【详细分析】(1)“引兴长”三字,其心情之愉悦可知。(2)首句从听觉角度写秋虫,并借以点明时令,是动景。次句从视觉角度写秋花,突出其“香”,也点明是嗅觉,是静景。(3)诗歌前两句,诗人抹掉了秋景萧瑟的色彩,突出其怡人;后两句更有新意。“情乐则景乐”。

答案 (1)表达了作者对宁静、和谐、自然生活的喜爱之情。

(2)①分别从听觉、视觉与嗅觉描绘景色。听觉:蟋蟀、蝉儿的鸣叫。视觉:玉簪花凋落一地。嗅觉:落花的阵阵香味。②动静结合,以动衬静。动态的鸣蝉、蟋蟀,静态的玉簪花、夕阳。突出表现了废圃的幽静。

(3)蟋蟀、蝉儿虽鸣叫于秋日,叫声宛转悠扬,充满生机;玉簪花儿虽已零落,却仍能散发阵阵香气,清新怡人;野塘中虽只有秋荷,但“留与游鱼盖夕阳”又让其充满了温情,夕阳的一抹红色,也给整幅画面笼罩了一层暖色(“温情”或“暖色);可见,虽是“废圃”,但“废而不冷”。

17.【详细分析】(1)“三分”是指魏蜀吴“三分天下”,“书”的指向明确。首句引用《三国志》说明巴丘的重要,为题目“书事”打下埋伏。答“作用”应从内容和形式两方面来回答。(2)题干中“哪些”意味着不止一种,“表现手法”表明答案不应停留在修辞手法上。颔联上句写秋冬风急天高的声势,是耳闻;下句写眼中所见,视线转向岳阳楼,是目睹。“酣”“抱”用了拟人手法。(3)题目为“书事”,“情”由事出。首联“避胡”,颈联“游子”“乱洲”,尾联“空白”等词,都明确揭示了情感。

答案 (1)《三国志》。点题;交代写作缘起,暗示河山分裂(或“中原沦陷”的局面),为尾联埋下伏笔。

(2)颔联运用拟人手法,并且视听结合,形象地写出了秋天的肃杀之景(或“暗示了战争纷乱、动荡不安的时局”)。

(3)表达了作者坎坷漂泊的感慨、报国无门(或“年老无成”)的哀叹、忧国伤时的情怀。

18.【详细分析】(1)“杨花”既指离别在杨花纷飞的三月,又借杨花纷乱喻作者离别心乱如麻的心绪。(2)在回答行文思路时,应该把文章结构、写作手法、段落大意等方面融合在一起。本词即为作者离开京都、告别亲友而写的一首离词。上片写伤别之情。“忍泪出门来,杨花如雪”,开门见山,写离别之状,写离别之时。“惆怅天涯又离别”一句“又离别”表现“忍泪”“惆怅”的原因。“碧云西畔,举目乱山重叠。”远远望去,要去的碧云西畔,群山层叠,行路艰险。“据鞍归去也,情凄切!”虽离别之心伤,虽路程之艰险,而君命难违,只能“据鞍归去”,凄然而走。(3)因为题干问的是“运用了什么修辞手法”不是哪种、何种,故知非一种,又因为该句来源于词,故可以考虑对偶。“一日三秋”语出《诗经·王风》有“一日不见,如三秋兮”,形容离愁之痛、思念之苦。“一日三秋”“寸肠千结”既是一种夸张,又形象地表现出作者与京友难舍难分的情谊。

答案 (1)①交代了离京的时间(即暮春);②渲染了离别时的凄凉气氛;③用杨花的纷乱如雪,烘托离京时心绪的烦乱。

(2)词人先写离别时的情状,接着写“忍泪”的原因,再写前路的艰险,最后写登程后的凄切心情。

(3)①夸张、对偶;②表现离愁之重、思念之苦以及与在京亲友们的情谊之深。(修辞手法,只答“对偶”不可;答到“离愁之重、思念之苦”等意思即可)

19.【详细分析】(1)解答炼字题,需联系语境。“平生豪举少年场”是解读的关键,说明一生最豪放的举动是少年结伴欢游。“十千”“百万”自然有夸张的意味。(2)此题须关注“恨难忘”的前后,“身易老”“两鬓霜”意在说明“年华老去”;“京华”即“京城”,“一事无成”直接道明“功业无成”的苦闷。知人论世,联系作者情况,容易得出答案。(3)题干中“最主要”,意味要从整首词(上下阕)来把握,而且只能答出一种。上阕写年少时的“豪举”,下阕写年老时的失意,显然是对比的手法。

答案 (1)“十千”“百万”,语气夸张,写出了词人年轻时一掷千金(或“豪放不羁”“轻财恣意”等)的性格。

(2)一恨岁月匆匆,年华老去;二恨抗金不成,报国无门(或“功业未成”“壮志难酬”等)。

(3)对比。(答“今昔对比”“虚实对照”“反衬”也可)。上阕描绘词人豪放不羁、意气风发的少年形象,与下阕年老衰颓、凄凉落寞、一事无成的词人形象,形成鲜明对比。