第三单元 物质构成的奥秘课题2 原子结构(第1课时)教学设计(表格式)

文档属性

| 名称 | 第三单元 物质构成的奥秘课题2 原子结构(第1课时)教学设计(表格式) |  | |

| 格式 | docx | ||

| 文件大小 | 369.6KB | ||

| 资源类型 | 教案 | ||

| 版本资源 | 人教版 | ||

| 科目 | 化学 | ||

| 更新时间 | 2024-09-28 12:24:45 | ||

图片预览

文档简介

教学设计

课程基本信息

学科 化学 年级 九年级 学期 秋季

课题 第三单元 物质构成的奥秘 课题2 原子结构(第1课时)

教学目标

1.初步认识原子结构,知道原子是由居于中心的原子核和核外电子构成的。 2.理解原子的核电荷数、核外电子数、核内质子数三者之间的关系。 3.知道可以通过实验、想象、推理、假设、模型等方法探索物质的结构。

教学内容

教学重点 理解原子结构及核电荷数、核外电子数、核内质子数三者之间的关系。 教学难点 了解科学家利用假说与模型法认识微观世界的方法。

教学过程

教学环节 教师活动 学生活动 设计意图

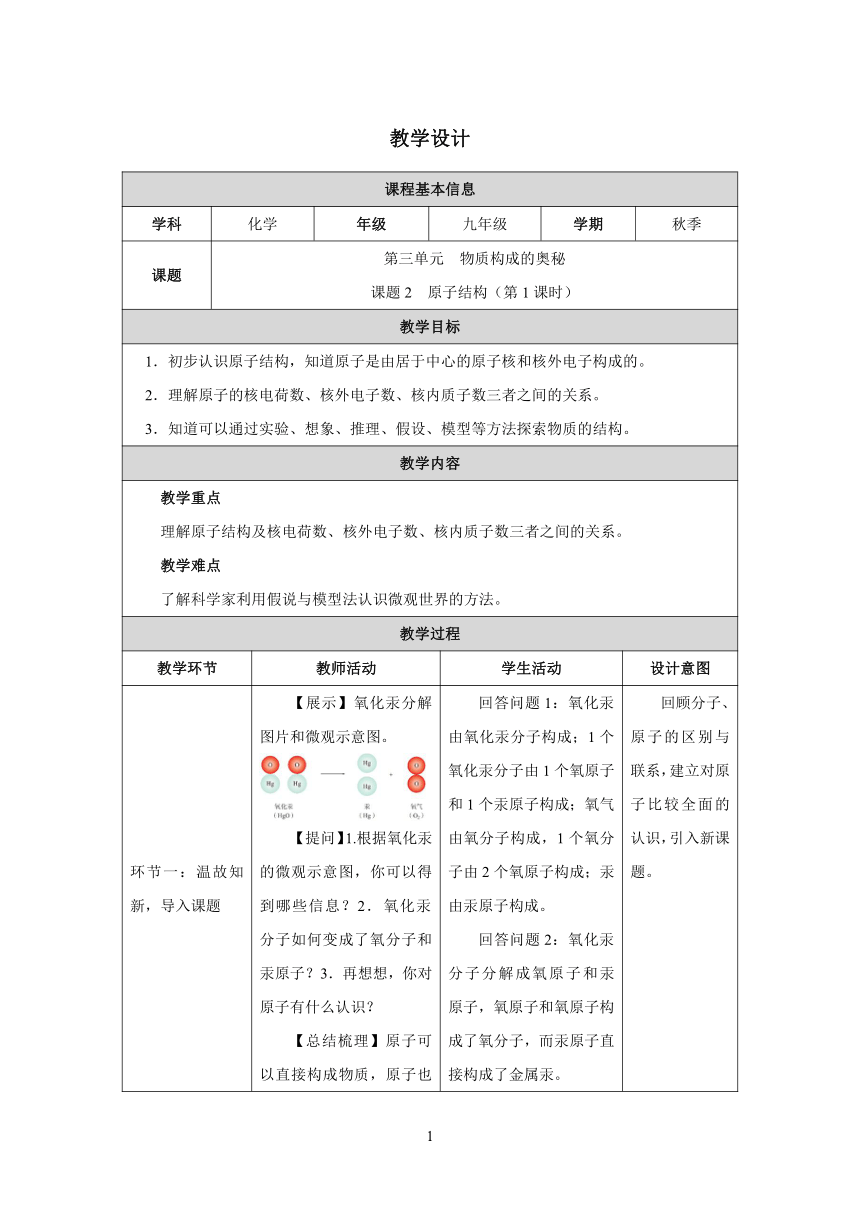

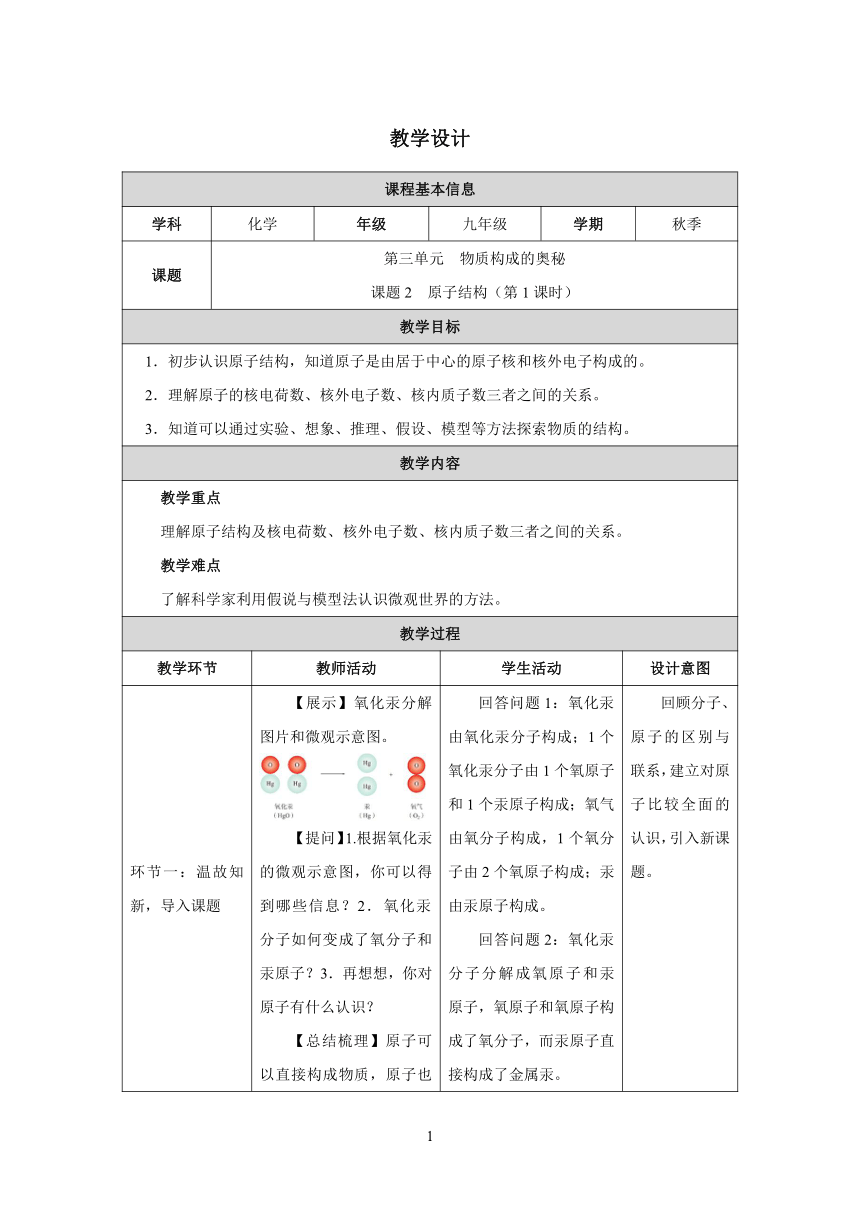

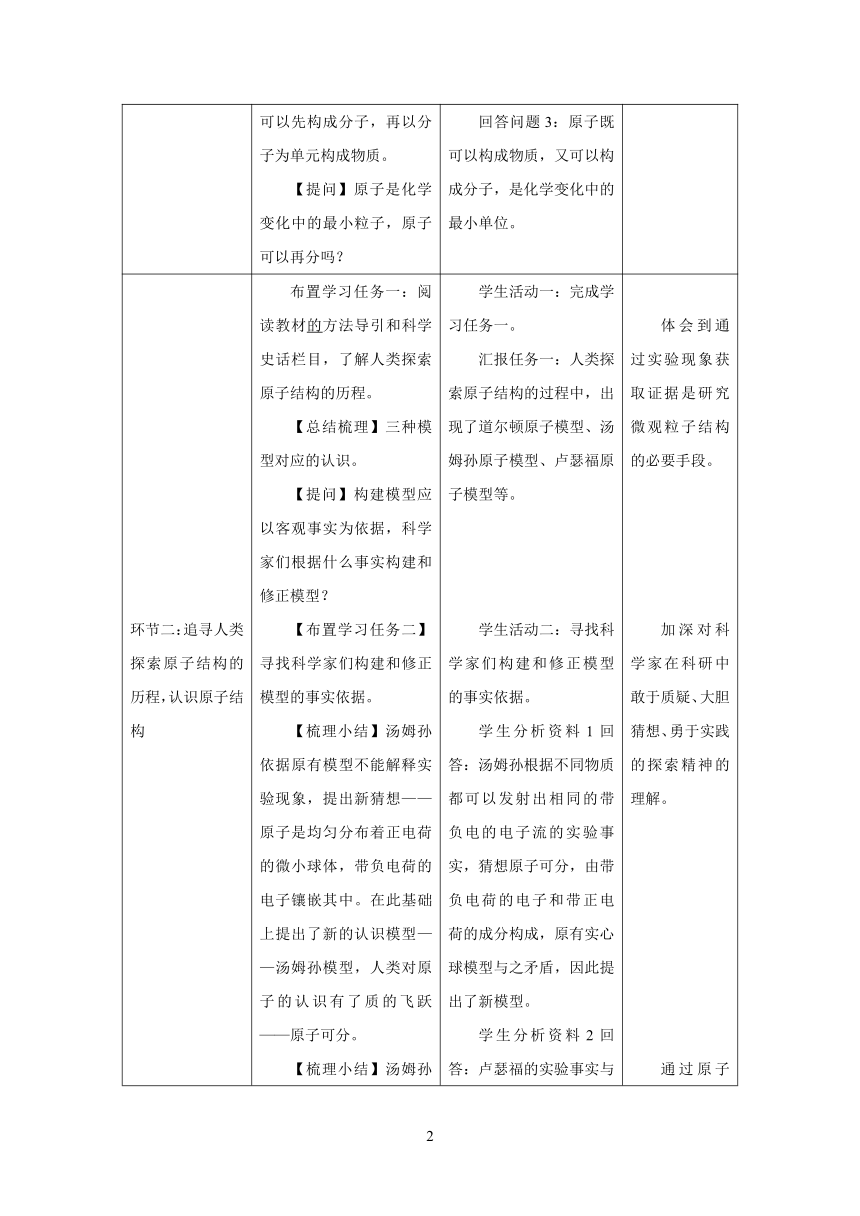

环节一:温故知新,导入课题 【展示】氧化汞分解图片和微观示意图。 【提问】1.根据氧化汞的微观示意图,你可以得到哪些信息?2.氧化汞分子如何变成了氧分子和汞原子?3.再想想,你对原子有什么认识? 【总结梳理】原子可以直接构成物质,原子也可以先构成分子,再以分子为单元构成物质。 【提问】原子是化学变化中的最小粒子,原子可以再分吗? 回答问题1:氧化汞由氧化汞分子构成;1个氧化汞分子由1个氧原子和1个汞原子构成;氧气由氧分子构成,1个氧分子由2个氧原子构成;汞由汞原子构成。 回答问题2:氧化汞分子分解成氧原子和汞原子,氧原子和氧原子构成了氧分子,而汞原子直接构成了金属汞。 回答问题3:原子既可以构成物质,又可以构成分子,是化学变化中的最小单位。 回顾分子、原子的区别与联系,建立对原子比较全面的认识,引入新课题。

环节二:追寻人类探索原子结构的历程,认识原子结构 布置学习任务一:阅读教材的方法导引和科学史话栏目,了解人类探索原子结构的历程。 【总结梳理】三种模型对应的认识。 【提问】构建模型应以客观事实为依据,科学家们根据什么事实构建和修正模型? 【布置学习任务二】寻找科学家们构建和修正模型的事实依据。 【梳理小结】汤姆孙依据原有模型不能解释实验现象,提出新猜想——原子是均匀分布着正电荷的微小球体,带负电荷的电子镶嵌其中。在此基础上提出了新的认识模型——汤姆孙模型,人类对原子的认识有了质的飞跃——原子可分。 【梳理小结】汤姆孙的学生卢瑟福通过实验发现老师的原子结构模型不能解释α粒子的反弹和偏转现象,就大胆猜想“原子中带正电荷部分的体积很小,但几乎占有全部质量——原子核,电子在原子核外运动”,这样学生推翻老师的模型,创造了新的模型“核式模型”。 进一步介绍原子核的结构。 【总结】原子由居于中心的原子核和核外电子构成,原子核由质子和中子构成。 学生活动一:完成学习任务一。 汇报任务一:人类探索原子结构的过程中,出现了道尔顿原子模型、汤姆孙原子模型、卢瑟福原子模型等。 学生活动二:寻找科学家们构建和修正模型的事实依据。 学生分析资料1回答:汤姆孙根据不同物质都可以发射出相同的带负电的电子流的实验事实,猜想原子可分,由带负电荷的电子和带正电荷的成分构成,原有实心球模型与之矛盾,因此提出了新模型。 学生分析资料2回答:卢瑟福的实验事实与预期不符,原子结构若符合汤姆孙的假设,α粒子应该全都穿过金箔,但事实上有极少数α粒子大角度偏转,个别α粒子被弹回。 学生听课,记笔记。 体会到通过实验现象获取证据是研究微观粒子结构的必要手段。 加深对科学家在科研中敢于质疑、大胆猜想、勇于实践的探索精神的理解。 通过原子模型的建构过程,初步了解人类认识微观世界的方法——假说与模型法。

环节三:应用原子结构模型,认识常见原子的结构 【布置学习任务三】请你依据教材中表3-1内容,向同桌描述所列各原子的构成,并以氯原子为例,说明为什么整个原子不显电性。 【追问】根据表3-1中的数据,你能得到什么结论呢? 【总结】原子中,质子数=核外电子数,不同原子的质子数不同,氢原子中没有中子。 学生描述原子的构成,论证原子不显电性: 1个质子带1个单位正电荷,1个电子带1个单位负电荷,中子不带电荷。氯原子中质子数为17,也就是核电荷数为17,带17个单位正电荷,核外有17个电子,带17个单位负电荷,正负电荷数量相等,电性相反,所以整个原子不显电性。 将理论模型与具体原子结构认识相结合,达到“根据电子的电性,推论原子核的电性,根据原子核由质子和中子构成的结论结合质子和中子的电性,推论质子数=核外电子数=核电荷数”的教学目的。

环节四:巩固提升 【梳理】人类认识原子结构的历程。 【总结】人类对原子结构的认识过程,是科学家在科研中敢于质疑、大胆猜想、勇于实践的经典过程,也是人类追求真理的写照。认识微观世界的方法——假说与模型法。 【展示】原子结构发现的应用价值:原子弹和核电站。 【布置学习任务四】课堂练习完成第 4~6 题。 整体看人类认识原子结构的历程,回顾对原子结构的逐级认识过程。 将本节课的知识形成体系。 完成学习任务四。 通过反思原子结构的认识进程,认识到人类对微观世界的探索是不断发展的,知道可以通过实验、想象、推理、假设、模型等方法探索物质的结构。 巩固知识。

4

课程基本信息

学科 化学 年级 九年级 学期 秋季

课题 第三单元 物质构成的奥秘 课题2 原子结构(第1课时)

教学目标

1.初步认识原子结构,知道原子是由居于中心的原子核和核外电子构成的。 2.理解原子的核电荷数、核外电子数、核内质子数三者之间的关系。 3.知道可以通过实验、想象、推理、假设、模型等方法探索物质的结构。

教学内容

教学重点 理解原子结构及核电荷数、核外电子数、核内质子数三者之间的关系。 教学难点 了解科学家利用假说与模型法认识微观世界的方法。

教学过程

教学环节 教师活动 学生活动 设计意图

环节一:温故知新,导入课题 【展示】氧化汞分解图片和微观示意图。 【提问】1.根据氧化汞的微观示意图,你可以得到哪些信息?2.氧化汞分子如何变成了氧分子和汞原子?3.再想想,你对原子有什么认识? 【总结梳理】原子可以直接构成物质,原子也可以先构成分子,再以分子为单元构成物质。 【提问】原子是化学变化中的最小粒子,原子可以再分吗? 回答问题1:氧化汞由氧化汞分子构成;1个氧化汞分子由1个氧原子和1个汞原子构成;氧气由氧分子构成,1个氧分子由2个氧原子构成;汞由汞原子构成。 回答问题2:氧化汞分子分解成氧原子和汞原子,氧原子和氧原子构成了氧分子,而汞原子直接构成了金属汞。 回答问题3:原子既可以构成物质,又可以构成分子,是化学变化中的最小单位。 回顾分子、原子的区别与联系,建立对原子比较全面的认识,引入新课题。

环节二:追寻人类探索原子结构的历程,认识原子结构 布置学习任务一:阅读教材的方法导引和科学史话栏目,了解人类探索原子结构的历程。 【总结梳理】三种模型对应的认识。 【提问】构建模型应以客观事实为依据,科学家们根据什么事实构建和修正模型? 【布置学习任务二】寻找科学家们构建和修正模型的事实依据。 【梳理小结】汤姆孙依据原有模型不能解释实验现象,提出新猜想——原子是均匀分布着正电荷的微小球体,带负电荷的电子镶嵌其中。在此基础上提出了新的认识模型——汤姆孙模型,人类对原子的认识有了质的飞跃——原子可分。 【梳理小结】汤姆孙的学生卢瑟福通过实验发现老师的原子结构模型不能解释α粒子的反弹和偏转现象,就大胆猜想“原子中带正电荷部分的体积很小,但几乎占有全部质量——原子核,电子在原子核外运动”,这样学生推翻老师的模型,创造了新的模型“核式模型”。 进一步介绍原子核的结构。 【总结】原子由居于中心的原子核和核外电子构成,原子核由质子和中子构成。 学生活动一:完成学习任务一。 汇报任务一:人类探索原子结构的过程中,出现了道尔顿原子模型、汤姆孙原子模型、卢瑟福原子模型等。 学生活动二:寻找科学家们构建和修正模型的事实依据。 学生分析资料1回答:汤姆孙根据不同物质都可以发射出相同的带负电的电子流的实验事实,猜想原子可分,由带负电荷的电子和带正电荷的成分构成,原有实心球模型与之矛盾,因此提出了新模型。 学生分析资料2回答:卢瑟福的实验事实与预期不符,原子结构若符合汤姆孙的假设,α粒子应该全都穿过金箔,但事实上有极少数α粒子大角度偏转,个别α粒子被弹回。 学生听课,记笔记。 体会到通过实验现象获取证据是研究微观粒子结构的必要手段。 加深对科学家在科研中敢于质疑、大胆猜想、勇于实践的探索精神的理解。 通过原子模型的建构过程,初步了解人类认识微观世界的方法——假说与模型法。

环节三:应用原子结构模型,认识常见原子的结构 【布置学习任务三】请你依据教材中表3-1内容,向同桌描述所列各原子的构成,并以氯原子为例,说明为什么整个原子不显电性。 【追问】根据表3-1中的数据,你能得到什么结论呢? 【总结】原子中,质子数=核外电子数,不同原子的质子数不同,氢原子中没有中子。 学生描述原子的构成,论证原子不显电性: 1个质子带1个单位正电荷,1个电子带1个单位负电荷,中子不带电荷。氯原子中质子数为17,也就是核电荷数为17,带17个单位正电荷,核外有17个电子,带17个单位负电荷,正负电荷数量相等,电性相反,所以整个原子不显电性。 将理论模型与具体原子结构认识相结合,达到“根据电子的电性,推论原子核的电性,根据原子核由质子和中子构成的结论结合质子和中子的电性,推论质子数=核外电子数=核电荷数”的教学目的。

环节四:巩固提升 【梳理】人类认识原子结构的历程。 【总结】人类对原子结构的认识过程,是科学家在科研中敢于质疑、大胆猜想、勇于实践的经典过程,也是人类追求真理的写照。认识微观世界的方法——假说与模型法。 【展示】原子结构发现的应用价值:原子弹和核电站。 【布置学习任务四】课堂练习完成第 4~6 题。 整体看人类认识原子结构的历程,回顾对原子结构的逐级认识过程。 将本节课的知识形成体系。 完成学习任务四。 通过反思原子结构的认识进程,认识到人类对微观世界的探索是不断发展的,知道可以通过实验、想象、推理、假设、模型等方法探索物质的结构。 巩固知识。

4

同课章节目录