专题练(政治发展篇)2024-2025学年人教版七年级历史上册(含答案)

文档属性

| 名称 | 专题练(政治发展篇)2024-2025学年人教版七年级历史上册(含答案) |  | |

| 格式 | docx | ||

| 文件大小 | 737.0KB | ||

| 资源类型 | 试卷 | ||

| 版本资源 | 统编版 | ||

| 科目 | 历史 | ||

| 更新时间 | 2024-09-28 14:38:29 | ||

图片预览

文档简介

中小学教育资源及组卷应用平台

专题练(政治发展篇)

[时间:60分钟 满分:100分]

一、选择题(本大题共15小题,每小题3分,共45分。在每小题给出的四个选项中,只有一项最符合题目要求)

1.《礼记·礼运》中记载:“大道之行也,天下为公。选贤与能……是谓大同。今大道既隐,天下为家……是谓小康。”这里的“家”指( )

A.原始人类的活动 B.农耕文明的出现

C.早期国家的产生 D.封建社会的形成

2.西周时期,天子统治的地域叫“天下”,诸侯的领地叫“国”,卿大夫的采邑叫“家”,天下、国、家的层次得以明确。这表明分封制的实行( )

A.巩固了统治秩序 B.强化了中央集权

C.确立了世袭制度 D.开发了边疆地区

3.“夏桀本是亡国君,夏朝历时四百七……商纣暴虐施炮烙,引来武王正义师……周王无道国人起,西周灭在前771。”这一历史歌谣主要反映了( )

A.早期国家的建立 B.暴政导致亡国的教训

C.礼乐制度的瓦解 D.战争导致的消极影响

4.公元前323年,纵横家公孙衍策划了一场“相王”运动,即五国国君会盟,彼此承认王号,而此前天下唯一具有“合法性”的王只有周天子。这一现象反映了当时( )

A.东周灭亡 B.尊王攘夷

C.王室衰微 D.百家争鸣

5.战国时期,社会生产力水平不断提高,新兴地主阶级势力逐渐增强,兼并战争日益剧烈,各诸侯国为富国强兵,纷纷实行变法改革。这说明各国变法( )

A.顺应了社会转型 B.促进了思想解放

C.巩固了周朝统治 D.实现了国家统一

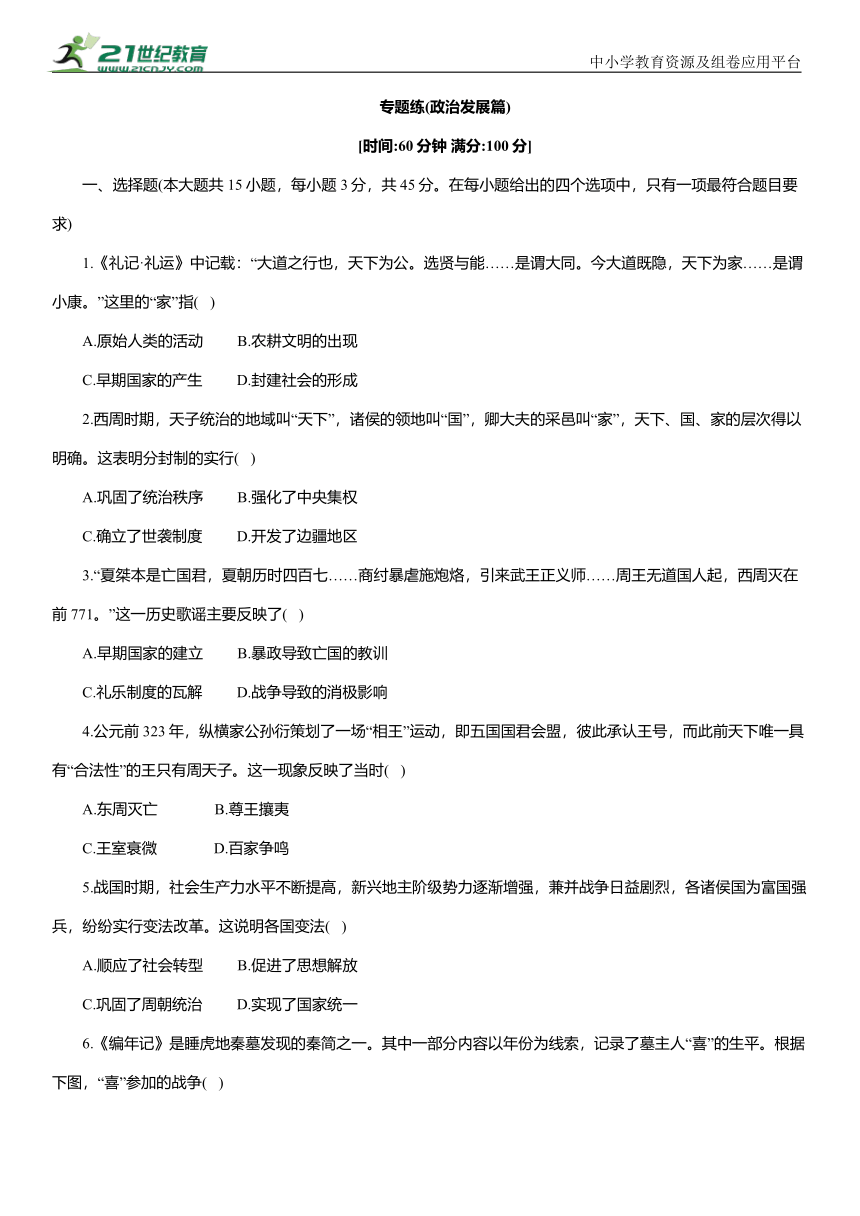

6.《编年记》是睡虎地秦墓发现的秦简之一。其中一部分内容以年份为线索,记录了墓主人“喜”的生平。根据下图,“喜”参加的战争( )

A.结束了春秋战国的分裂

B.使匈奴无力与西汉对抗

C.推翻了秦朝的封建统治

D.为三国鼎立奠定了基础

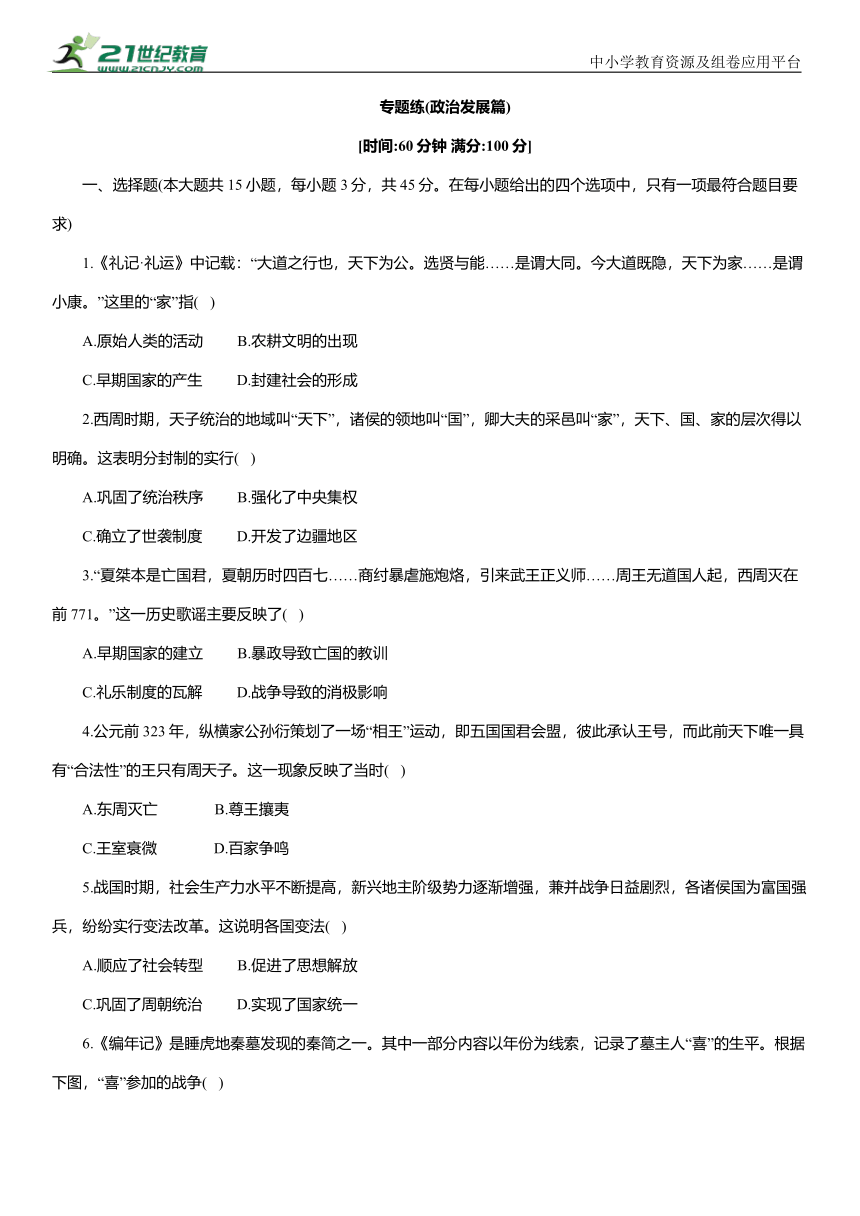

7.下图是秦朝的政治建制示意图。其中秦朝在地方推行的行政制度是( )

A.分封制 B.皇帝制

C.郡县制 D.三公制

8.《史记·货殖列传》记载:“夫用贫求富,农不如工,工不如商,刺绣文不如倚市门。”反映了当时的人们( )

A.坚持以农为本 B.轻视商业活动

C.全都放弃农业 D.希望经商致富

9.汉武帝统治时期,通过采取一系列措施进一步巩固和发展了大一统局面。他为削弱诸侯王势力采取的措施是( )

A.实行郡县制 B.实施“推恩令”

C.设立宣政院 D.设置驻藏大臣

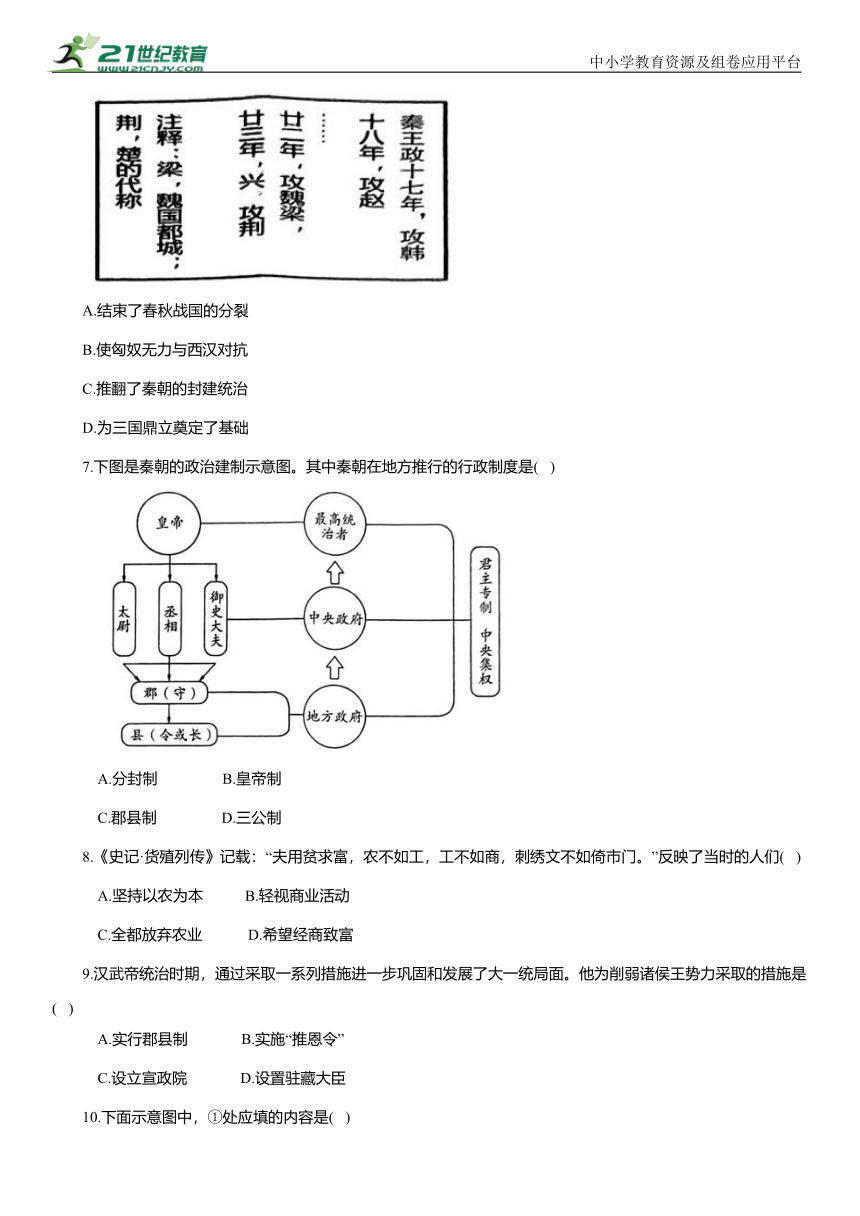

10.下面示意图中,①处应填的内容是( )

A.设置节度使 B.设置通判

C.实行郡县制 D.设立噶厦

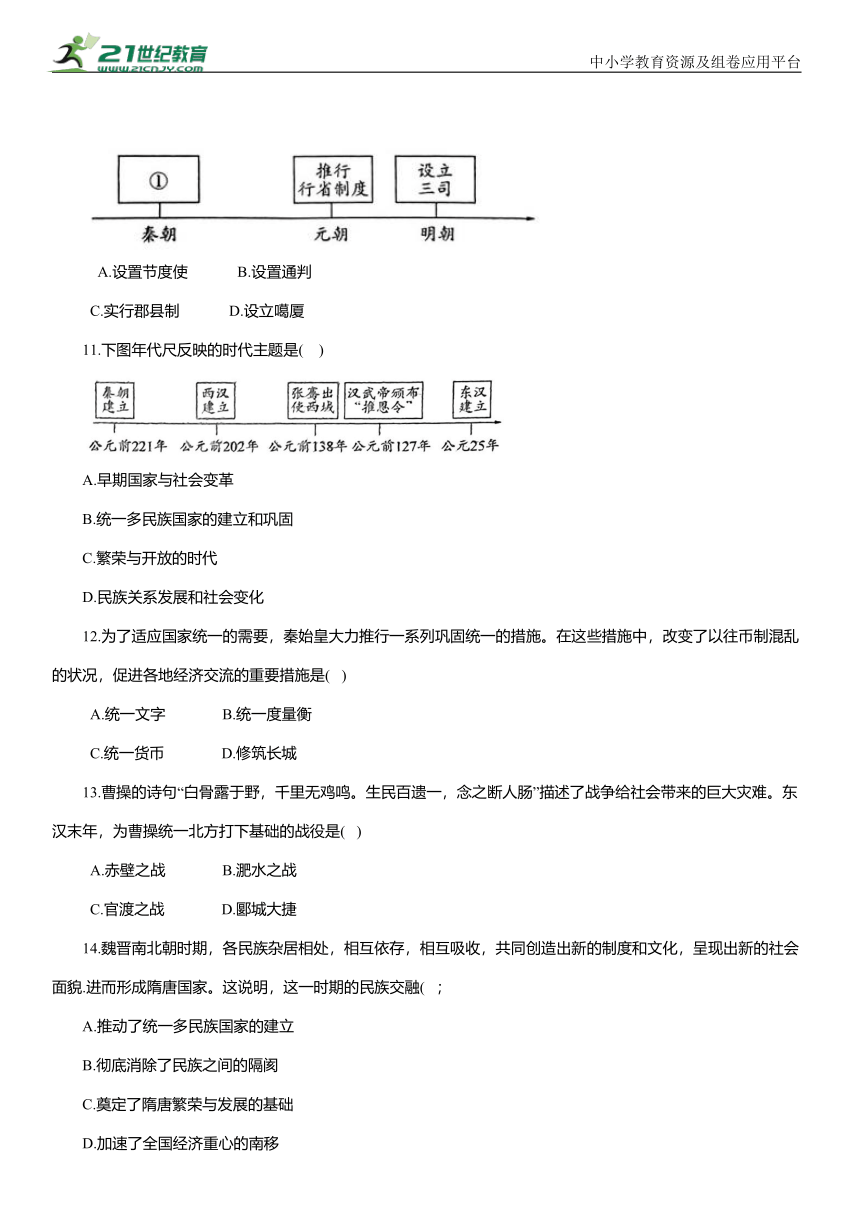

11.下图年代尺反映的时代主题是( )

A.早期国家与社会变革

B.统一多民族国家的建立和巩固

C.繁荣与开放的时代

D.民族关系发展和社会变化

12.为了适应国家统一的需要,秦始皇大力推行一系列巩固统一的措施。在这些措施中,改变了以往币制混乱的状况,促进各地经济交流的重要措施是( )

A.统一文字 B.统一度量衡

C.统一货币 D.修筑长城

13.曹操的诗句“白骨露于野,千里无鸡鸣。生民百遗一,念之断人肠”描述了战争给社会带来的巨大灾难。东汉末年,为曹操统一北方打下基础的战役是( )

A.赤壁之战 B.淝水之战

C.官渡之战 D.郾城大捷

14.魏晋南北朝时期,各民族杂居相处,相互依存,相互吸收,共同创造出新的制度和文化,呈现出新的社会面貌.进而形成隋唐国家。这说明,这一时期的民族交融( ;

A.推动了统一多民族国家的建立

B.彻底消除了民族之间的隔阂

C.奠定了隋唐繁荣与发展的基础

D.加速了全国经济重心的南移

15.中国历史上迁都的因素有很多,如战争、改革、环境等。下列事件中,为了推进改革、学习先进文化而迁都的是( )

A.商朝盘庚迁殷 B.北魏孝文帝迁都洛阳

C.楚国迁都寿春 D.周平王迁都洛邑

二、非选择题(本大题共3小题,共55分)

16.(18分)夏、商、西周时期是我国早期国家产生和发展的重要时期,社会经济和文化有了巨大飞跃,给后人留下了许多宝贵的财富。某校历史兴趣小组开展了以“王朝更替与制度创新”为主题的探究活动,请你参与其中。

【王朝更替】

材料一 夏商西周的更替朝代 建立时间 开国君主 都城 亡国君主

夏 约公元前2070年 禹 阳城 夏桀

商 约公元普1600年 ① 毫、殷 商纣

西周 公元前1046年 ② ③ 周幽王

(1)请结合夏、商、西周时期的历史知识,补充①②③相关内容。(6分)

【制度创新】

材料二

(2)补充A、B相关内容。(4分)

材料三

(3)根据图示并结合所学知识,说说西周实行分封制的目的、依据、作用分别是什么。(8分)

17.(17分)阅读材料,完成下列要求。

材料一

(1)根据材料一图1,概括秦朝政治建制呈现的特点。史料可根据价值分为一手史料和二手史料,结合所学知识指出图2所属的史料类型,并简述它的历史价值。(9分)

材料二 西汉武帝时期,连年征战,尤其对匈奴长期用兵,耗费巨大,财政困难,国家“笼天下盐铁诸利”,垄断盐铁产销,打击商人势力,也充实了国家财政。

---摘编自曹大为等《中国大通史》

(2)根据材料二,概括汉武帝采取的措施,并简要分析其作用。(8分)

18.(20分)阅读材料,完成下列要求。

材料一

龙并不是某种动物的单一形象,龙只是古代人们想象中的一种综合性的神化动物,是变化无穷的超自然之物,其实质上反映了远古部族的融合。 ——摘编自魏春艳《古代宗教与传统法文化》 华夏民族,非一 族所成。太古以来, 诸族错居,接触交通, 各去小异而大同,渐 化合以成一族之形, 后世所谓诸夏是也。 ——梁启超《太古及三代载记》

(1)根据材料一,概括板报一内容反映出的华夏民族形成特点。(6分)

材料二 秦汉时期,民族间交往频繁。在北方,汉初对匈奴实行“和亲”。武帝时,开始大举反击。东汉时,南匈奴归附朝廷,与汉民族交融。在南方,经过激烈的战争,岭南被纳入秦朝版图。秦汉王朝对越族地区进行了持续的开发和经营。在西南,汉朝恩威并用,设置郡县加强管理。 东汉以后,进入此地的汉民族渐多,汉文化随着学校的兴建传播到了滇中地区,促进了西南民族与汉民族的联系。

——摘编自王文光《秦汉时期民族关系互动述论》

(2)根据材料二并结合所学知识,归纳秦汉时期民族交往的方式。概括这一时期的时代特征。(8分)

材料三 北朝的强盛来自……交替的“胡化”和“汉化”……扭转了魏晋以来的颓势,并构成了……通向重振隋唐盛世的历史出口。

材料四 中华文化之所以如此精彩纷呈、博大精深,就在于它兼收并蓄的包容特性……各族文化交相辉映,中华文化历久弥新,这是今天我们强大文化自信的根源。

——习近平在2019年全国民族团结进步表彰大会上的讲话(3)根据材料三并结合所学知识,写出这一时期“胡化”或“汉化”的表现(任写一点即可)。根据材料四指出“今天我们强大文化自信的根源”。(6分)

专题练(政治发展篇)

1. C 解析 根据所学知识可知,约公元前2070年,禹结束部落联盟的局面,建立夏王朝,这是中国历史上第一个王朝,标志着中国早期国家产生。禹的儿子启凭借强大的势力,在禹死后继承了他的位置,从此,世袭制代替禅让制,家天下取代了公天下,C项正确。

2. A 解析 根据材料“天下”“国”“家”并结合所学知识可知,题干描述了西周时期“天子”“诸侯”和“卿太夫”各自统治的地域范围,形成了天下、国和家的层次结构,这种清晰的层次结构有利于各级统治者明确自已的权力和责任,从而巩固了统治秩序,A项正确。

3. B 4. C 5. A

6. A 解析根据材料“攻韩”“攻赵”“攻魏梁”“攻荆”等信息并结合所学知识可知,秦统一全国过程中先后攻打韩、赵、魏、楚、燕、齐,因此题干内容体现了秦统一的部分过程,即题干中的“喜”参加的战争是秦的统一战争,结束了春秋战国的分裂,A项正确。

7. C 8. D 9. B 10. C

11. B 解析根据所学知识可知,秦统一六国开创了我国历史上的大一统局面,两汉巩固了大一统局面,年代尺反映的是统一国家的建立与巩固,B项正确。

12. C 13. C

14. C 解析 根据材料“魏晋南北朝时期,各民族杂居相处,相互依存,相互吸收,共同创造出新的制度和文化,呈现出新的社会面貌,进而形成隋唐国家”和所学可知,魏晋南北朝时期的民族交融奠定了隋唐繁荣与发展的基础,C项正确。

15. B

16.(1)①商汤;②周武王;③镐京。

(2)A:启;B:禅让。

(3)目的;稳定周初政治形势,巩固疆土;依据:血缘关系远近和功劳大小;作用:确立了周朝内部严格的等级结构和统治秩序。

17.(1)特点:以皇帝为中心形成从中央到地方的统治机构;官位不世袭,地方长官由中央直接任免;官职有明确分工,既互相配合,又互相牵制。类型:一手史料。历史价值:秦权的发现,是秦始皇统一度量衡的实物见证,为研究秦的度量衡制度提供了珍贵的实物资料。

(2)措施:实行盐铁官营、专卖。作用:打击商人势力;充实了国家财政;缓和了财政危机(使国家的财政状况有了很大改善)。

18.(1)华夏族由错综杂处的不同部族,在不断的交往、交流过程中逐渐交融而成(答出“杂处”“交融”等关键特点即可)。

(2)方式:和亲;战争;民族迁徙;政府开发管理。特征:统一多民族国家的建立和巩固。

(3)表现:生产生活上,相互学习,少数民族从事农业、汉族人学习畜牧;风俗习惯上,相互借鉴,汉族人接受胡食、胡服、胡床、胡凳;政治制度上,少数民族政权学习中原封建王朝的制度;文化上,交流日益频繁,胡人说汉语,汉族人喜爱西北乐舞;民族心理上,民族隔阂趋于消解,民族关系趋于和缓。(任写一点即可)根源:各族文化交相辉映,中华文化历久弥新。

专题练(政治发展篇)

[时间:60分钟 满分:100分]

一、选择题(本大题共15小题,每小题3分,共45分。在每小题给出的四个选项中,只有一项最符合题目要求)

1.《礼记·礼运》中记载:“大道之行也,天下为公。选贤与能……是谓大同。今大道既隐,天下为家……是谓小康。”这里的“家”指( )

A.原始人类的活动 B.农耕文明的出现

C.早期国家的产生 D.封建社会的形成

2.西周时期,天子统治的地域叫“天下”,诸侯的领地叫“国”,卿大夫的采邑叫“家”,天下、国、家的层次得以明确。这表明分封制的实行( )

A.巩固了统治秩序 B.强化了中央集权

C.确立了世袭制度 D.开发了边疆地区

3.“夏桀本是亡国君,夏朝历时四百七……商纣暴虐施炮烙,引来武王正义师……周王无道国人起,西周灭在前771。”这一历史歌谣主要反映了( )

A.早期国家的建立 B.暴政导致亡国的教训

C.礼乐制度的瓦解 D.战争导致的消极影响

4.公元前323年,纵横家公孙衍策划了一场“相王”运动,即五国国君会盟,彼此承认王号,而此前天下唯一具有“合法性”的王只有周天子。这一现象反映了当时( )

A.东周灭亡 B.尊王攘夷

C.王室衰微 D.百家争鸣

5.战国时期,社会生产力水平不断提高,新兴地主阶级势力逐渐增强,兼并战争日益剧烈,各诸侯国为富国强兵,纷纷实行变法改革。这说明各国变法( )

A.顺应了社会转型 B.促进了思想解放

C.巩固了周朝统治 D.实现了国家统一

6.《编年记》是睡虎地秦墓发现的秦简之一。其中一部分内容以年份为线索,记录了墓主人“喜”的生平。根据下图,“喜”参加的战争( )

A.结束了春秋战国的分裂

B.使匈奴无力与西汉对抗

C.推翻了秦朝的封建统治

D.为三国鼎立奠定了基础

7.下图是秦朝的政治建制示意图。其中秦朝在地方推行的行政制度是( )

A.分封制 B.皇帝制

C.郡县制 D.三公制

8.《史记·货殖列传》记载:“夫用贫求富,农不如工,工不如商,刺绣文不如倚市门。”反映了当时的人们( )

A.坚持以农为本 B.轻视商业活动

C.全都放弃农业 D.希望经商致富

9.汉武帝统治时期,通过采取一系列措施进一步巩固和发展了大一统局面。他为削弱诸侯王势力采取的措施是( )

A.实行郡县制 B.实施“推恩令”

C.设立宣政院 D.设置驻藏大臣

10.下面示意图中,①处应填的内容是( )

A.设置节度使 B.设置通判

C.实行郡县制 D.设立噶厦

11.下图年代尺反映的时代主题是( )

A.早期国家与社会变革

B.统一多民族国家的建立和巩固

C.繁荣与开放的时代

D.民族关系发展和社会变化

12.为了适应国家统一的需要,秦始皇大力推行一系列巩固统一的措施。在这些措施中,改变了以往币制混乱的状况,促进各地经济交流的重要措施是( )

A.统一文字 B.统一度量衡

C.统一货币 D.修筑长城

13.曹操的诗句“白骨露于野,千里无鸡鸣。生民百遗一,念之断人肠”描述了战争给社会带来的巨大灾难。东汉末年,为曹操统一北方打下基础的战役是( )

A.赤壁之战 B.淝水之战

C.官渡之战 D.郾城大捷

14.魏晋南北朝时期,各民族杂居相处,相互依存,相互吸收,共同创造出新的制度和文化,呈现出新的社会面貌.进而形成隋唐国家。这说明,这一时期的民族交融( ;

A.推动了统一多民族国家的建立

B.彻底消除了民族之间的隔阂

C.奠定了隋唐繁荣与发展的基础

D.加速了全国经济重心的南移

15.中国历史上迁都的因素有很多,如战争、改革、环境等。下列事件中,为了推进改革、学习先进文化而迁都的是( )

A.商朝盘庚迁殷 B.北魏孝文帝迁都洛阳

C.楚国迁都寿春 D.周平王迁都洛邑

二、非选择题(本大题共3小题,共55分)

16.(18分)夏、商、西周时期是我国早期国家产生和发展的重要时期,社会经济和文化有了巨大飞跃,给后人留下了许多宝贵的财富。某校历史兴趣小组开展了以“王朝更替与制度创新”为主题的探究活动,请你参与其中。

【王朝更替】

材料一 夏商西周的更替朝代 建立时间 开国君主 都城 亡国君主

夏 约公元前2070年 禹 阳城 夏桀

商 约公元普1600年 ① 毫、殷 商纣

西周 公元前1046年 ② ③ 周幽王

(1)请结合夏、商、西周时期的历史知识,补充①②③相关内容。(6分)

【制度创新】

材料二

(2)补充A、B相关内容。(4分)

材料三

(3)根据图示并结合所学知识,说说西周实行分封制的目的、依据、作用分别是什么。(8分)

17.(17分)阅读材料,完成下列要求。

材料一

(1)根据材料一图1,概括秦朝政治建制呈现的特点。史料可根据价值分为一手史料和二手史料,结合所学知识指出图2所属的史料类型,并简述它的历史价值。(9分)

材料二 西汉武帝时期,连年征战,尤其对匈奴长期用兵,耗费巨大,财政困难,国家“笼天下盐铁诸利”,垄断盐铁产销,打击商人势力,也充实了国家财政。

---摘编自曹大为等《中国大通史》

(2)根据材料二,概括汉武帝采取的措施,并简要分析其作用。(8分)

18.(20分)阅读材料,完成下列要求。

材料一

龙并不是某种动物的单一形象,龙只是古代人们想象中的一种综合性的神化动物,是变化无穷的超自然之物,其实质上反映了远古部族的融合。 ——摘编自魏春艳《古代宗教与传统法文化》 华夏民族,非一 族所成。太古以来, 诸族错居,接触交通, 各去小异而大同,渐 化合以成一族之形, 后世所谓诸夏是也。 ——梁启超《太古及三代载记》

(1)根据材料一,概括板报一内容反映出的华夏民族形成特点。(6分)

材料二 秦汉时期,民族间交往频繁。在北方,汉初对匈奴实行“和亲”。武帝时,开始大举反击。东汉时,南匈奴归附朝廷,与汉民族交融。在南方,经过激烈的战争,岭南被纳入秦朝版图。秦汉王朝对越族地区进行了持续的开发和经营。在西南,汉朝恩威并用,设置郡县加强管理。 东汉以后,进入此地的汉民族渐多,汉文化随着学校的兴建传播到了滇中地区,促进了西南民族与汉民族的联系。

——摘编自王文光《秦汉时期民族关系互动述论》

(2)根据材料二并结合所学知识,归纳秦汉时期民族交往的方式。概括这一时期的时代特征。(8分)

材料三 北朝的强盛来自……交替的“胡化”和“汉化”……扭转了魏晋以来的颓势,并构成了……通向重振隋唐盛世的历史出口。

材料四 中华文化之所以如此精彩纷呈、博大精深,就在于它兼收并蓄的包容特性……各族文化交相辉映,中华文化历久弥新,这是今天我们强大文化自信的根源。

——习近平在2019年全国民族团结进步表彰大会上的讲话(3)根据材料三并结合所学知识,写出这一时期“胡化”或“汉化”的表现(任写一点即可)。根据材料四指出“今天我们强大文化自信的根源”。(6分)

专题练(政治发展篇)

1. C 解析 根据所学知识可知,约公元前2070年,禹结束部落联盟的局面,建立夏王朝,这是中国历史上第一个王朝,标志着中国早期国家产生。禹的儿子启凭借强大的势力,在禹死后继承了他的位置,从此,世袭制代替禅让制,家天下取代了公天下,C项正确。

2. A 解析 根据材料“天下”“国”“家”并结合所学知识可知,题干描述了西周时期“天子”“诸侯”和“卿太夫”各自统治的地域范围,形成了天下、国和家的层次结构,这种清晰的层次结构有利于各级统治者明确自已的权力和责任,从而巩固了统治秩序,A项正确。

3. B 4. C 5. A

6. A 解析根据材料“攻韩”“攻赵”“攻魏梁”“攻荆”等信息并结合所学知识可知,秦统一全国过程中先后攻打韩、赵、魏、楚、燕、齐,因此题干内容体现了秦统一的部分过程,即题干中的“喜”参加的战争是秦的统一战争,结束了春秋战国的分裂,A项正确。

7. C 8. D 9. B 10. C

11. B 解析根据所学知识可知,秦统一六国开创了我国历史上的大一统局面,两汉巩固了大一统局面,年代尺反映的是统一国家的建立与巩固,B项正确。

12. C 13. C

14. C 解析 根据材料“魏晋南北朝时期,各民族杂居相处,相互依存,相互吸收,共同创造出新的制度和文化,呈现出新的社会面貌,进而形成隋唐国家”和所学可知,魏晋南北朝时期的民族交融奠定了隋唐繁荣与发展的基础,C项正确。

15. B

16.(1)①商汤;②周武王;③镐京。

(2)A:启;B:禅让。

(3)目的;稳定周初政治形势,巩固疆土;依据:血缘关系远近和功劳大小;作用:确立了周朝内部严格的等级结构和统治秩序。

17.(1)特点:以皇帝为中心形成从中央到地方的统治机构;官位不世袭,地方长官由中央直接任免;官职有明确分工,既互相配合,又互相牵制。类型:一手史料。历史价值:秦权的发现,是秦始皇统一度量衡的实物见证,为研究秦的度量衡制度提供了珍贵的实物资料。

(2)措施:实行盐铁官营、专卖。作用:打击商人势力;充实了国家财政;缓和了财政危机(使国家的财政状况有了很大改善)。

18.(1)华夏族由错综杂处的不同部族,在不断的交往、交流过程中逐渐交融而成(答出“杂处”“交融”等关键特点即可)。

(2)方式:和亲;战争;民族迁徙;政府开发管理。特征:统一多民族国家的建立和巩固。

(3)表现:生产生活上,相互学习,少数民族从事农业、汉族人学习畜牧;风俗习惯上,相互借鉴,汉族人接受胡食、胡服、胡床、胡凳;政治制度上,少数民族政权学习中原封建王朝的制度;文化上,交流日益频繁,胡人说汉语,汉族人喜爱西北乐舞;民族心理上,民族隔阂趋于消解,民族关系趋于和缓。(任写一点即可)根源:各族文化交相辉映,中华文化历久弥新。

同课章节目录