期中检测卷(二) 2024-2025学年人教版七年级历史上册(含答案)

文档属性

| 名称 | 期中检测卷(二) 2024-2025学年人教版七年级历史上册(含答案) |  | |

| 格式 | docx | ||

| 文件大小 | 132.9KB | ||

| 资源类型 | 试卷 | ||

| 版本资源 | 统编版 | ||

| 科目 | 历史 | ||

| 更新时间 | 2024-09-28 14:41:14 | ||

图片预览

文档简介

期中检测卷(二)

[时间:60分钟 满分:100分]

一、选择题(本大题共25小题,每小题2分,共50分。在每小题给出的四个选项中,只有一项最符合题目要求)

1.它的发现对于研究古人类进化的历史具有重要意义,它的遗址是迄今所知世界上内涵最丰富、材料最齐全的直立人遗址。该直立人是( )

A.北京人 B.山顶洞人

C.河姆渡人 D.半坡人

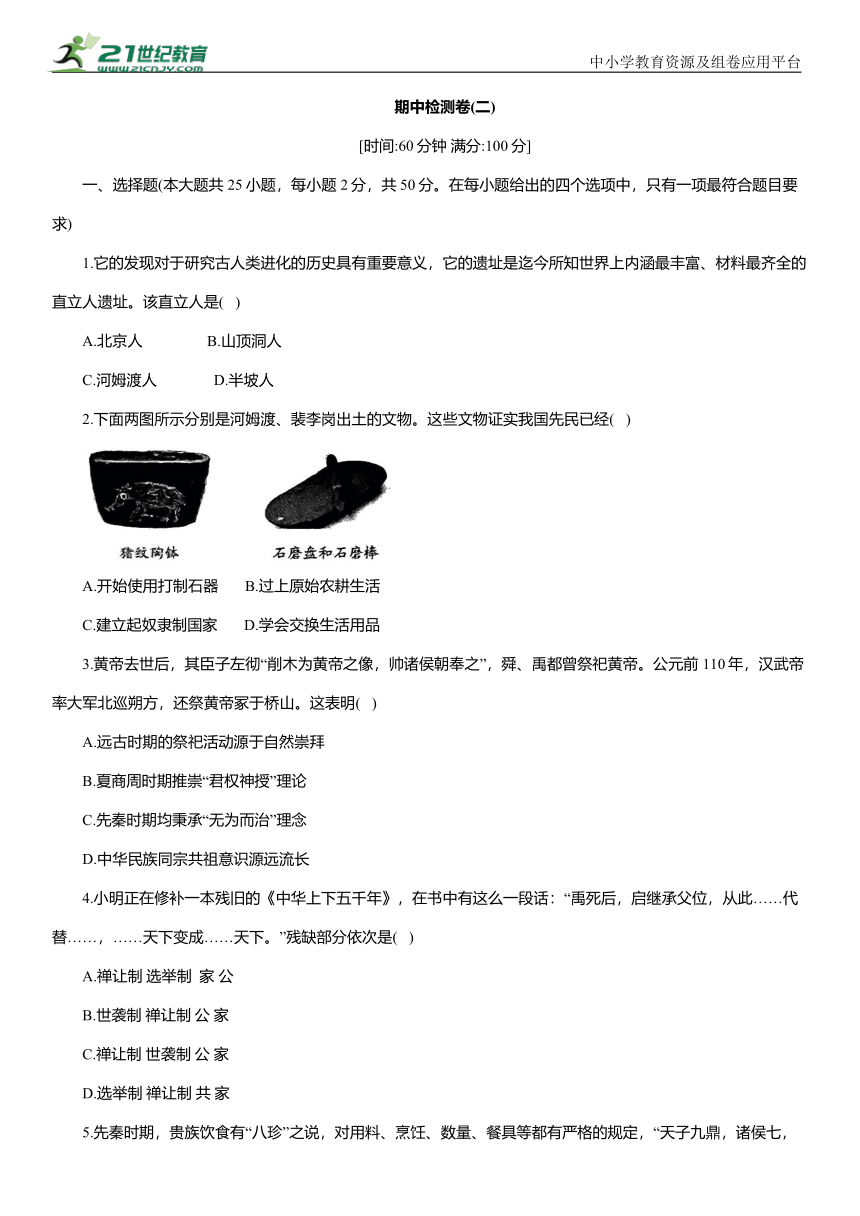

2.下面两图所示分别是河姆渡、裴李岗出土的文物。这些文物证实我国先民已经( )

A.开始使用打制石器 B.过上原始农耕生活

C.建立起奴隶制国家 D.学会交换生活用品

3.黄帝去世后,其臣子左彻“削木为黄帝之像,帅诸侯朝奉之”,舜、禹都曾祭祀黄帝。公元前110年,汉武帝率大军北巡朔方,还祭黄帝冢于桥山。这表明( )

A.远古时期的祭祀活动源于自然崇拜

B.夏商周时期推崇“君权神授”理论

C.先秦时期均秉承“无为而治”理念

D.中华民族同宗共祖意识源远流长

4.小明正在修补一本残旧的《中华上下五千年》,在书中有这么一段话:“禹死后,启继承父位,从此……代替……,……天下变成……天下。”残缺部分依次是( )

A.禅让制 选举制 家 公

B.世袭制 禅让制 公 家

C.禅让制 世袭制 公 家

D.选举制 禅让制 共 家

5.先秦时期,贵族饮食有“八珍”之说,对用料、烹饪、数量、餐具等都有严格的规定,“天子九鼎,诸侯七,卿大夫五,元士三也”。材料反映出( )

A.饮食文化具有封闭性 B.严格等级界限的特征

C.饮食文化体现融合性 D.秦朝阶级分化的特征

6.周王朝在打击殷商残余势力后,着手建立各区域统治据点,“立七十一国”,其中姬姓子弟占绝大多数。周统治者实施以上政治措施的目的是( )

A.开创王位世袭制度 B.加强周天子对地方的控制

C.确立地方郡县制度 D.建立起统一的多民族国家

7.春秋前期,被称作“三桓”的孟孙氏、叔孙氏、季孙氏世代把持鲁国朝政;春秋晚期,“三桓”的家臣们势力渐强,经常以下犯上,甚至越过“三桓”而干预鲁国朝政。这一现象反映了( )

A.中央集权逐步削弱 B.诸侯争霸日渐频繁

C.分封制度逐渐瓦解 D.专制王权受到束缚

8.祭祀是周代的“国之大事”,在祭祀先祖时,《周礼》明确规定“支子不祭”,也就说宗子以外的子孙没有权力主持祭祀先祖的活动,但在春秋战国时期,非宗子出身者纷纷制作相关礼器,主持祭祀先祖的活动。这说明当时( )

A.分封制开始解体 B.礼崩乐坏的局面正式形成

C.宗法制遭到破坏 D.“克己复礼”已刻不容缓

9.“春秋战国是中国历史上一个特殊的大动荡、大变革、大发展时期,也是我国从奴隶社会向封建社会过渡的时期。”推动这一时期“大变革、大发展”的根本原因是( )

A.社会生产力水平提高

B.新兴地主阶级势力增强

C.确立了新的政治经济秩序

D.秦国在兼并战争中取胜

10.战国时期,社会生产力水平不断提高,新兴地主阶级势力逐渐增强,兼并战争日益剧烈,各诸侯国为富国强兵,纷纷实行变法改革。这说明各国变法( )

A.顺应了社会转型 B.促进了思想解放

C.巩固了周朝统治 D.实现了国家统一

11.李冰等经过精心设计,选择高山与平原的交接处,利用地势和河道建造了一座综合性的水利工程都江堰。发挥出防洪、灌溉、水运等多方面的作用。这说明都江堰的修建( )

A.加快了经济重心南移 B.加强了南北地区的联系

C.使君主专制达到顶峰 D.体现了古代人民的智慧

12.战国时期诸侯国之间的战争,不仅有大国兼并小国。而且大国之间也出现兼并现象。这突出反映了( )

A.变法使各国实力增强

B.统一趋势增强

C.各国君主各自为政,扩充军队

D.分封制彻底崩溃

13.有学者认为,中国学术思想最灿烂的时期是在秦以前。政治社会最理想安定的时期,莫过于汉、唐。“学术思想最灿烂的时期”指的是( )

A.尧舜禅让 B.诸侯争霸

C.国人暴动 D.百家争鸣

14.春秋战国时期,儒家强调“为政以德”,法家强调“以法治国”。这里,二者关注的共同点是( )

A.道德规范要求 B.文化教育模式

C.人才选拔途径 D.国家治理方式

15.有学者指出,如果没有一种通行的文字,中央政令不能通行全国,中国将分成多个国家;我们这个统一的多民族国家,汉字是不可缺少的联系纽带。这反映了( )

A.汉字是综合国力提升的重要因素

B.汉字是我国所有民族的文字

C.汉字推动统一多民族国家的发展

D.汉字是传达政令的唯一途径

16.秦的统一( )

A.促使华夏族形成 B.增强了国家认同

C.推动了民族交融 D.消除了六国隔阂

17.根据“里耶秦简”考证,面对新统一的辽阔疆上,各地风俗殊异,地方政府需要在遵循中央管理的基础上,有针对性地制了一些适合本地的特殊规定。在这一过程中,秦实行( )

A.禅让制 B.世袭制 C.分封制 D.郡县制

18.“百代皆行秦政制,万年咸用始皇心。”这是后人对秦始皇实行的各项制度及采取巩固统一的措施的评价,该观点表明秦朝( )

A.促进了古代思想文化发展高峰的到来

B.成为中国历史上的第一个王朝

C.开创历代王朝政治制度的基本模式

D.开始出现大一统的鼎盛局面

19.贾谊在《过秦论》中说:“秦王怀贪鄙之心……不信功臣,不亲士民,废王道而立私爱,焚文书面酷刑法。”下列历史事件与文中叙述有关的是( )

A.焚书坑儒 B.统一货币、车轨

C.商鞅变法 D.修筑万里长城

20.“斩木为兵,揭竿为旗”用以指人民起义。秦末奋起反抗秦的暴政,鼓舞后世劳动人民起来反抗残暴统治的两位农民起义的领袖是( )

A.项羽、刘邦 B.陈胜、吴广

C.韩信,张良 D.刘秀、朱元璋

21.汉代海昏侯墓出土的孔子像漆衣镜,上有孔子及其5位弟子的画像和传记,是目前已知最早的带有孔子形象的器物。它可以用来研究汉代( )

A.崇儒的文化风尚 B.休养生息的政策

C.私学兴起的过程 D.百家争鸣的现象

22.驷马安车是秦汉时期卿、侯、王等才可以乘坐的车,华盖饰顶.用四匹同色马拉车。汉初,驷马安车几乎没有,但经60余年后,驷马安车遍布街巷。这一变化得益于西汉初年实施了( )

A.统一车轨 B.休养生息 C.反击匈奴 D.重文轻武

23.下列选项中,为汉武帝实行大一统奠定基础的是( )

A.文景之治 B.光武中兴 C.贞观之治 D.开元盛世

24.西汉贾谊在《治安策》中说:“欲天下之治安,莫若众建诸侯而少其力。力少则易使以义,国小则亡(无)邪心。”贾谊这一主张主要针对的是( )

A.农民起义 B.匈奴的威胁

C.王国问题 D.统治者的腐败

25.汉初,“豪强大家,得管山海之利,采铁石鼓铸、煮盐。一家聚众,或至千余人”。至汉武帝时实行盐铁官营,在各地设盐官、铁官,掌管盐铁的生产和销售,还下令将地方铸币权收归中央。汉武帝的这些举措( )

A.强化了重农抑商政策 B.体现了政府的民本思想

C.加强了对经济的控制 D.解决了土地兼并的问题

二、非选择题(本大题共4小题,共50分)

26.(14分)在春秋战国时期,经过长期的争霸和兼并战争,秦国最终成为实力最强大的国家,一统天下。阅读材料,完成下列要求。

材料一 商君治秦,法令至行,公平无私,罚不讳强大,赏不私亲近……期年之后,道不拾遗,民不妄取,兵革大强,诸侯畏惧。

——摘编自《战国策·秦策一》

(1)材料一说明商鞅采取哪些措施,使秦国出现了“兵革大强,诸侯畏惧”的局面 (6分)

材料二 商君相秦十年,宗室贵戚多怨望者……后五月,而秦孝公卒,太子立……秦发兵攻商君,杀之予郑黾池。秦惠王车裂商君。

——摘编自《史记·商君列传》

(2)根据材料二,你认为商鞅的改革是成功了还是失败了 请谈谈原因。(6分)

材料三 赵王……闻秦反间之言,因使赵括代廉颇将以击秦。……赵括至,则出兵击秦军。秦军详(佯)败而走……秦军射杀赵括。(赵)军败,卒四十万人降武安君(白起)……前后斩首虏四十五万人,赵人大震。

——摘编自《史记·白起王翦列传》

中小学教育资源及组卷应用平台

(3)材料三描述的是哪一场战争 (2分)

27.(12分)阅读材料,完成下列要求。

材料一 春秋时代,我国由奴隶社会向封建社会转变。從成这一社会变革的物质因素,是生产力的发展……随着经济发展,逐步强大的诸侯国积极从事霸业活动……到了战国时期,夺权胜利的地主阶级为了巩固和扩大利益,先后开展了社会改革,掀起了变法运动。面对当时的社会大变革,人们提出不同的主张,形成了“百家争鸣”的局面。

——摘编自朱绍侯《中国古代史》

(1)根据材料一,根据“百家争鸣”局面出现的原因。(6分)

材料二 中国传统文化中的“文化中国”“大一统”“爱国主又”等观念。构成了中华民族的凝聚力和向心力。正是民族凝聚力和向心力的形成和发展,增强了中国人的共识,形成了民族文化认同感,激发了中国人的民族自尊心和自豪感。

(2)根据材料二概括中国传统文化的历史影响。结合所学知识、谈谈我们应如何弘扬和发展传统文化。(6分)

28.(14分)历代中央政府都采取不同的措施加强对国家的管理。阅读材料,完成下列要求。

材料一 廷尉李斯议曰:“周文武所封子弟同姓甚众,然后属疏远,相攻击如仇雠,诸侯更相诛伐,周天子弗能禁止。”

——摘编自《史记·秦始皇本纪》

(1)据材料一指出李斯的言论针对历史上的哪一制度。他认为这一制度的弊端是什么 (6分)

材料二 中国历史自有其与其他国家民族不同之特殊性,而最显见者却在政治上……能创建优良的政治制度来完成其大一统之局面。且能维持此大一统之局面历数千年之久而不败。这是中国历史之缚晶品,是中国历史上之无上成绩。

——摘编自钱穆《中国历史研究法》

(2)材料二中“优良的政治制度”指的是什么制度 有何影响 (4分)

(3)古代中国的各朝代均采取措施加强中央集权,作为一种管理制度,你认为实行中央集权制度有什么意义 (4分)

29.(10分)阅读材料,完成下列要求。

材料一 原始人类起相常集集和渔猎装取食物,随着适应、利用和改造自然的能力的提高,原始人类学会了对抗生缘、饲养般畜、制作陶器、建造房屋、外销了原酪收耕生活

一、摘编自退毁《中国古代史》

(1)结合检察-和哲学知识,攀出两个我国原始农业兴起和发展的重要标志。(3分)

材料二 汉文音器的;农、关事老夫本包,民所待双重也,两民族不务本两事来,故生不瑤。

---摘编自班周《汉书》

(2)材料二反映了中国古代的哪一重要思想 (2分)

材料三 汉文帝令地方官吏务必促使人民回归农业生产,各郡国要劝民提行农桑鹰声,对劝农成绩差者给予处罚;借贷种子,可能给贫民,对其中确有困难而不能按期偿还的贫民,我免还贷,遇到自然定需则开仓放粮以赈济灾民。

—————————————————————————————

根据材料三,属括两点汉文带治国理政的措施。(4分)

1. A2. B

3. D 解析依据所学可知,由题干中的“削木为黄帝之像,帅诸侯朝奉之”“舜、禹都曾祭祀黄帝”“汉武帝率大军北巡朔方,还祭黄帝冢于桥山”等信息可以看出部落联盟时期、尧舜禹时期、汉朝时期都有民族认同的意识,说明了中华民族同宗共祖意识源远流长,D项正确;材料强调的是同宗共祖意识,不能体现“自然崇拜”,排除 A 项;题干材料没有提及夏商周时期,排除B项;材料强调的是拥有共同的先祖,体现的是民族认同,并未体现“无为而治”,排除C项。故选D项。

4. B 5. B 6. B

7. C 解析 根据题干“春秋前期,被称作‘三桓’的孟孙民、叔孙氏、季孙氏世代把持鲁国朝政;春秋晚期,‘三桓’的家臣们势力渐强,经常以下犯上,甚至越过‘三桓’而干预鲁国朝政”可知,春秋前期,鲁国朝政由“三桓”把持,到后期,“三桓”的家臣干预朝政,这说明分封制逐渐瓦解,C项正确;中央集权在秦朝才形成,排除A项;题干未涉及诸侯之间的争霸行为,排除B项;题干重在强调分封制的瓦解,与专制王权受到束缚无关,排除D项。故选C项。

8. C 解析 依据材料并结合所学知识可知,《周礼》明确规定宗子以外的子孙没有权力主持祭祀先祖的活动,但是原本没有主持祭祀先祖权力的“非宗子出身者”在春秋战国时期可以主持祭祀,这说明维系等级制度的宗法制度遭到破坏,C项正确;材料体现的是以嫡长子继承为核心的宗法制被破坏,与分封制无关,排除A 项;礼崩乐坏是一个渐进的过程,并没有具体事件标志礼崩乐坏的局面正式形成,排除B项;“克己复礼”违背历史发展趋势,排除D项。故选C项。

9. A

10. A 解析 依据所学知识可知,战国时期,铁制农具和牛耕的使用进一步推广,使社会生产力水平不断提高,新兴地主阶级的势力增强,为适应这一变化,各诸侯国统治者实行变法改革,确立新的政治经济秩序,以求富国强兵,在兼并战争中取胜,A项正确;根据所学,战国时期的百家争鸣促进了思想解放,排除B项;战国时期,周朝统治逐渐瓦解,排除C项;秦朝统一了六国,排除D项。故选A项。

11. D

12. B 解析 依据所学知识可知,大国兼并小国,大国相互兼并,在一定程度上可以促进局部统一,即统一趋势增强,B项正确;题干强调的是战国时期的兼并现象,没有涉及变法、分封制的内容,排除A项、D项;题干强调的是战国时期的兼并现象,“各国君主各自为政,扩充军队”与材料信息不符,排除C项。故选B项。

13. D 14. D

15. C 解析 据题干“我们这个统一的多民族国家,汉字是不可缺少的联系纽带”可知通过统一的文字,中国被联系成为一个整体,说明汉宇推动了统一多民族国家的发展,C项正确;题千并没有明确指出汉字是综合国力提升的重要因素,排除A 项;汉字并不是我国所有民族的文字,我国一些少数民族有自己的文字,排除 B项;汉字是传达政令的唯一途径说法过于绝对,虽然汉字在古代是传达政令的主要途径之一。但并不是唯一途径,比如通过口头或圈画也可以传达政令,排除D项。故选C项。

16. B 17. D 18. C 19. A 20. B 21. A22. B

23. A 24. C 25. C

26.(1)确立县制;废除旧的土地制度;鼓励耕织;奖励军功。

(2)成功了。变法使秦国综合国力大为增强,提高了军队战斗力,一跃而成为最强盛的诸侯国,为以后秦统一中国奠定了基础。

(3)秦赵长平之战。

27.(1)社会生产力的进步;诸侯争霸;变法改革;形成新兴地主阶级。

(2)历史影响:增强了国人的民族意识,促进了中华民族观念的认同;推动了反抗外来侵略、争取民族独立斗争的不断发展;促进民族精神的近代化发展。做法:坚持以唯物史观为指导,科学对待传统文化;取其精华,去其糟粕;把弘扬优秀传统文化和发展现实文化有机结合起来。

28.(1)分封制。弊端:易造成诸侯国割据混战;王室衰微(中央政权受到威胁)。

(2)中央集权制度;巩固了大一统局面,并沿用数千年。

(3)有利于国家的统一和巩固,稳定社会;促进了经济的发展和文化的繁荣。

29.(1)种植农作物、饲养家畜,形成聚落、使用磨制石器。

(2)重农思想。

(3)令地方官劝民农桑,鼓励农业生产,扶助贫民,赈济灾民。

[时间:60分钟 满分:100分]

一、选择题(本大题共25小题,每小题2分,共50分。在每小题给出的四个选项中,只有一项最符合题目要求)

1.它的发现对于研究古人类进化的历史具有重要意义,它的遗址是迄今所知世界上内涵最丰富、材料最齐全的直立人遗址。该直立人是( )

A.北京人 B.山顶洞人

C.河姆渡人 D.半坡人

2.下面两图所示分别是河姆渡、裴李岗出土的文物。这些文物证实我国先民已经( )

A.开始使用打制石器 B.过上原始农耕生活

C.建立起奴隶制国家 D.学会交换生活用品

3.黄帝去世后,其臣子左彻“削木为黄帝之像,帅诸侯朝奉之”,舜、禹都曾祭祀黄帝。公元前110年,汉武帝率大军北巡朔方,还祭黄帝冢于桥山。这表明( )

A.远古时期的祭祀活动源于自然崇拜

B.夏商周时期推崇“君权神授”理论

C.先秦时期均秉承“无为而治”理念

D.中华民族同宗共祖意识源远流长

4.小明正在修补一本残旧的《中华上下五千年》,在书中有这么一段话:“禹死后,启继承父位,从此……代替……,……天下变成……天下。”残缺部分依次是( )

A.禅让制 选举制 家 公

B.世袭制 禅让制 公 家

C.禅让制 世袭制 公 家

D.选举制 禅让制 共 家

5.先秦时期,贵族饮食有“八珍”之说,对用料、烹饪、数量、餐具等都有严格的规定,“天子九鼎,诸侯七,卿大夫五,元士三也”。材料反映出( )

A.饮食文化具有封闭性 B.严格等级界限的特征

C.饮食文化体现融合性 D.秦朝阶级分化的特征

6.周王朝在打击殷商残余势力后,着手建立各区域统治据点,“立七十一国”,其中姬姓子弟占绝大多数。周统治者实施以上政治措施的目的是( )

A.开创王位世袭制度 B.加强周天子对地方的控制

C.确立地方郡县制度 D.建立起统一的多民族国家

7.春秋前期,被称作“三桓”的孟孙氏、叔孙氏、季孙氏世代把持鲁国朝政;春秋晚期,“三桓”的家臣们势力渐强,经常以下犯上,甚至越过“三桓”而干预鲁国朝政。这一现象反映了( )

A.中央集权逐步削弱 B.诸侯争霸日渐频繁

C.分封制度逐渐瓦解 D.专制王权受到束缚

8.祭祀是周代的“国之大事”,在祭祀先祖时,《周礼》明确规定“支子不祭”,也就说宗子以外的子孙没有权力主持祭祀先祖的活动,但在春秋战国时期,非宗子出身者纷纷制作相关礼器,主持祭祀先祖的活动。这说明当时( )

A.分封制开始解体 B.礼崩乐坏的局面正式形成

C.宗法制遭到破坏 D.“克己复礼”已刻不容缓

9.“春秋战国是中国历史上一个特殊的大动荡、大变革、大发展时期,也是我国从奴隶社会向封建社会过渡的时期。”推动这一时期“大变革、大发展”的根本原因是( )

A.社会生产力水平提高

B.新兴地主阶级势力增强

C.确立了新的政治经济秩序

D.秦国在兼并战争中取胜

10.战国时期,社会生产力水平不断提高,新兴地主阶级势力逐渐增强,兼并战争日益剧烈,各诸侯国为富国强兵,纷纷实行变法改革。这说明各国变法( )

A.顺应了社会转型 B.促进了思想解放

C.巩固了周朝统治 D.实现了国家统一

11.李冰等经过精心设计,选择高山与平原的交接处,利用地势和河道建造了一座综合性的水利工程都江堰。发挥出防洪、灌溉、水运等多方面的作用。这说明都江堰的修建( )

A.加快了经济重心南移 B.加强了南北地区的联系

C.使君主专制达到顶峰 D.体现了古代人民的智慧

12.战国时期诸侯国之间的战争,不仅有大国兼并小国。而且大国之间也出现兼并现象。这突出反映了( )

A.变法使各国实力增强

B.统一趋势增强

C.各国君主各自为政,扩充军队

D.分封制彻底崩溃

13.有学者认为,中国学术思想最灿烂的时期是在秦以前。政治社会最理想安定的时期,莫过于汉、唐。“学术思想最灿烂的时期”指的是( )

A.尧舜禅让 B.诸侯争霸

C.国人暴动 D.百家争鸣

14.春秋战国时期,儒家强调“为政以德”,法家强调“以法治国”。这里,二者关注的共同点是( )

A.道德规范要求 B.文化教育模式

C.人才选拔途径 D.国家治理方式

15.有学者指出,如果没有一种通行的文字,中央政令不能通行全国,中国将分成多个国家;我们这个统一的多民族国家,汉字是不可缺少的联系纽带。这反映了( )

A.汉字是综合国力提升的重要因素

B.汉字是我国所有民族的文字

C.汉字推动统一多民族国家的发展

D.汉字是传达政令的唯一途径

16.秦的统一( )

A.促使华夏族形成 B.增强了国家认同

C.推动了民族交融 D.消除了六国隔阂

17.根据“里耶秦简”考证,面对新统一的辽阔疆上,各地风俗殊异,地方政府需要在遵循中央管理的基础上,有针对性地制了一些适合本地的特殊规定。在这一过程中,秦实行( )

A.禅让制 B.世袭制 C.分封制 D.郡县制

18.“百代皆行秦政制,万年咸用始皇心。”这是后人对秦始皇实行的各项制度及采取巩固统一的措施的评价,该观点表明秦朝( )

A.促进了古代思想文化发展高峰的到来

B.成为中国历史上的第一个王朝

C.开创历代王朝政治制度的基本模式

D.开始出现大一统的鼎盛局面

19.贾谊在《过秦论》中说:“秦王怀贪鄙之心……不信功臣,不亲士民,废王道而立私爱,焚文书面酷刑法。”下列历史事件与文中叙述有关的是( )

A.焚书坑儒 B.统一货币、车轨

C.商鞅变法 D.修筑万里长城

20.“斩木为兵,揭竿为旗”用以指人民起义。秦末奋起反抗秦的暴政,鼓舞后世劳动人民起来反抗残暴统治的两位农民起义的领袖是( )

A.项羽、刘邦 B.陈胜、吴广

C.韩信,张良 D.刘秀、朱元璋

21.汉代海昏侯墓出土的孔子像漆衣镜,上有孔子及其5位弟子的画像和传记,是目前已知最早的带有孔子形象的器物。它可以用来研究汉代( )

A.崇儒的文化风尚 B.休养生息的政策

C.私学兴起的过程 D.百家争鸣的现象

22.驷马安车是秦汉时期卿、侯、王等才可以乘坐的车,华盖饰顶.用四匹同色马拉车。汉初,驷马安车几乎没有,但经60余年后,驷马安车遍布街巷。这一变化得益于西汉初年实施了( )

A.统一车轨 B.休养生息 C.反击匈奴 D.重文轻武

23.下列选项中,为汉武帝实行大一统奠定基础的是( )

A.文景之治 B.光武中兴 C.贞观之治 D.开元盛世

24.西汉贾谊在《治安策》中说:“欲天下之治安,莫若众建诸侯而少其力。力少则易使以义,国小则亡(无)邪心。”贾谊这一主张主要针对的是( )

A.农民起义 B.匈奴的威胁

C.王国问题 D.统治者的腐败

25.汉初,“豪强大家,得管山海之利,采铁石鼓铸、煮盐。一家聚众,或至千余人”。至汉武帝时实行盐铁官营,在各地设盐官、铁官,掌管盐铁的生产和销售,还下令将地方铸币权收归中央。汉武帝的这些举措( )

A.强化了重农抑商政策 B.体现了政府的民本思想

C.加强了对经济的控制 D.解决了土地兼并的问题

二、非选择题(本大题共4小题,共50分)

26.(14分)在春秋战国时期,经过长期的争霸和兼并战争,秦国最终成为实力最强大的国家,一统天下。阅读材料,完成下列要求。

材料一 商君治秦,法令至行,公平无私,罚不讳强大,赏不私亲近……期年之后,道不拾遗,民不妄取,兵革大强,诸侯畏惧。

——摘编自《战国策·秦策一》

(1)材料一说明商鞅采取哪些措施,使秦国出现了“兵革大强,诸侯畏惧”的局面 (6分)

材料二 商君相秦十年,宗室贵戚多怨望者……后五月,而秦孝公卒,太子立……秦发兵攻商君,杀之予郑黾池。秦惠王车裂商君。

——摘编自《史记·商君列传》

(2)根据材料二,你认为商鞅的改革是成功了还是失败了 请谈谈原因。(6分)

材料三 赵王……闻秦反间之言,因使赵括代廉颇将以击秦。……赵括至,则出兵击秦军。秦军详(佯)败而走……秦军射杀赵括。(赵)军败,卒四十万人降武安君(白起)……前后斩首虏四十五万人,赵人大震。

——摘编自《史记·白起王翦列传》

中小学教育资源及组卷应用平台

(3)材料三描述的是哪一场战争 (2分)

27.(12分)阅读材料,完成下列要求。

材料一 春秋时代,我国由奴隶社会向封建社会转变。從成这一社会变革的物质因素,是生产力的发展……随着经济发展,逐步强大的诸侯国积极从事霸业活动……到了战国时期,夺权胜利的地主阶级为了巩固和扩大利益,先后开展了社会改革,掀起了变法运动。面对当时的社会大变革,人们提出不同的主张,形成了“百家争鸣”的局面。

——摘编自朱绍侯《中国古代史》

(1)根据材料一,根据“百家争鸣”局面出现的原因。(6分)

材料二 中国传统文化中的“文化中国”“大一统”“爱国主又”等观念。构成了中华民族的凝聚力和向心力。正是民族凝聚力和向心力的形成和发展,增强了中国人的共识,形成了民族文化认同感,激发了中国人的民族自尊心和自豪感。

(2)根据材料二概括中国传统文化的历史影响。结合所学知识、谈谈我们应如何弘扬和发展传统文化。(6分)

28.(14分)历代中央政府都采取不同的措施加强对国家的管理。阅读材料,完成下列要求。

材料一 廷尉李斯议曰:“周文武所封子弟同姓甚众,然后属疏远,相攻击如仇雠,诸侯更相诛伐,周天子弗能禁止。”

——摘编自《史记·秦始皇本纪》

(1)据材料一指出李斯的言论针对历史上的哪一制度。他认为这一制度的弊端是什么 (6分)

材料二 中国历史自有其与其他国家民族不同之特殊性,而最显见者却在政治上……能创建优良的政治制度来完成其大一统之局面。且能维持此大一统之局面历数千年之久而不败。这是中国历史之缚晶品,是中国历史上之无上成绩。

——摘编自钱穆《中国历史研究法》

(2)材料二中“优良的政治制度”指的是什么制度 有何影响 (4分)

(3)古代中国的各朝代均采取措施加强中央集权,作为一种管理制度,你认为实行中央集权制度有什么意义 (4分)

29.(10分)阅读材料,完成下列要求。

材料一 原始人类起相常集集和渔猎装取食物,随着适应、利用和改造自然的能力的提高,原始人类学会了对抗生缘、饲养般畜、制作陶器、建造房屋、外销了原酪收耕生活

一、摘编自退毁《中国古代史》

(1)结合检察-和哲学知识,攀出两个我国原始农业兴起和发展的重要标志。(3分)

材料二 汉文音器的;农、关事老夫本包,民所待双重也,两民族不务本两事来,故生不瑤。

---摘编自班周《汉书》

(2)材料二反映了中国古代的哪一重要思想 (2分)

材料三 汉文帝令地方官吏务必促使人民回归农业生产,各郡国要劝民提行农桑鹰声,对劝农成绩差者给予处罚;借贷种子,可能给贫民,对其中确有困难而不能按期偿还的贫民,我免还贷,遇到自然定需则开仓放粮以赈济灾民。

—————————————————————————————

根据材料三,属括两点汉文带治国理政的措施。(4分)

1. A2. B

3. D 解析依据所学可知,由题干中的“削木为黄帝之像,帅诸侯朝奉之”“舜、禹都曾祭祀黄帝”“汉武帝率大军北巡朔方,还祭黄帝冢于桥山”等信息可以看出部落联盟时期、尧舜禹时期、汉朝时期都有民族认同的意识,说明了中华民族同宗共祖意识源远流长,D项正确;材料强调的是同宗共祖意识,不能体现“自然崇拜”,排除 A 项;题干材料没有提及夏商周时期,排除B项;材料强调的是拥有共同的先祖,体现的是民族认同,并未体现“无为而治”,排除C项。故选D项。

4. B 5. B 6. B

7. C 解析 根据题干“春秋前期,被称作‘三桓’的孟孙民、叔孙氏、季孙氏世代把持鲁国朝政;春秋晚期,‘三桓’的家臣们势力渐强,经常以下犯上,甚至越过‘三桓’而干预鲁国朝政”可知,春秋前期,鲁国朝政由“三桓”把持,到后期,“三桓”的家臣干预朝政,这说明分封制逐渐瓦解,C项正确;中央集权在秦朝才形成,排除A项;题干未涉及诸侯之间的争霸行为,排除B项;题干重在强调分封制的瓦解,与专制王权受到束缚无关,排除D项。故选C项。

8. C 解析 依据材料并结合所学知识可知,《周礼》明确规定宗子以外的子孙没有权力主持祭祀先祖的活动,但是原本没有主持祭祀先祖权力的“非宗子出身者”在春秋战国时期可以主持祭祀,这说明维系等级制度的宗法制度遭到破坏,C项正确;材料体现的是以嫡长子继承为核心的宗法制被破坏,与分封制无关,排除A 项;礼崩乐坏是一个渐进的过程,并没有具体事件标志礼崩乐坏的局面正式形成,排除B项;“克己复礼”违背历史发展趋势,排除D项。故选C项。

9. A

10. A 解析 依据所学知识可知,战国时期,铁制农具和牛耕的使用进一步推广,使社会生产力水平不断提高,新兴地主阶级的势力增强,为适应这一变化,各诸侯国统治者实行变法改革,确立新的政治经济秩序,以求富国强兵,在兼并战争中取胜,A项正确;根据所学,战国时期的百家争鸣促进了思想解放,排除B项;战国时期,周朝统治逐渐瓦解,排除C项;秦朝统一了六国,排除D项。故选A项。

11. D

12. B 解析 依据所学知识可知,大国兼并小国,大国相互兼并,在一定程度上可以促进局部统一,即统一趋势增强,B项正确;题干强调的是战国时期的兼并现象,没有涉及变法、分封制的内容,排除A项、D项;题干强调的是战国时期的兼并现象,“各国君主各自为政,扩充军队”与材料信息不符,排除C项。故选B项。

13. D 14. D

15. C 解析 据题干“我们这个统一的多民族国家,汉字是不可缺少的联系纽带”可知通过统一的文字,中国被联系成为一个整体,说明汉宇推动了统一多民族国家的发展,C项正确;题千并没有明确指出汉字是综合国力提升的重要因素,排除A 项;汉字并不是我国所有民族的文字,我国一些少数民族有自己的文字,排除 B项;汉字是传达政令的唯一途径说法过于绝对,虽然汉字在古代是传达政令的主要途径之一。但并不是唯一途径,比如通过口头或圈画也可以传达政令,排除D项。故选C项。

16. B 17. D 18. C 19. A 20. B 21. A22. B

23. A 24. C 25. C

26.(1)确立县制;废除旧的土地制度;鼓励耕织;奖励军功。

(2)成功了。变法使秦国综合国力大为增强,提高了军队战斗力,一跃而成为最强盛的诸侯国,为以后秦统一中国奠定了基础。

(3)秦赵长平之战。

27.(1)社会生产力的进步;诸侯争霸;变法改革;形成新兴地主阶级。

(2)历史影响:增强了国人的民族意识,促进了中华民族观念的认同;推动了反抗外来侵略、争取民族独立斗争的不断发展;促进民族精神的近代化发展。做法:坚持以唯物史观为指导,科学对待传统文化;取其精华,去其糟粕;把弘扬优秀传统文化和发展现实文化有机结合起来。

28.(1)分封制。弊端:易造成诸侯国割据混战;王室衰微(中央政权受到威胁)。

(2)中央集权制度;巩固了大一统局面,并沿用数千年。

(3)有利于国家的统一和巩固,稳定社会;促进了经济的发展和文化的繁荣。

29.(1)种植农作物、饲养家畜,形成聚落、使用磨制石器。

(2)重农思想。

(3)令地方官劝民农桑,鼓励农业生产,扶助贫民,赈济灾民。

同课章节目录