2025届高考历史复习专题 第9课 “防弊”之制 两宋的政治和军事 课件(共30张PPT)

文档属性

| 名称 | 2025届高考历史复习专题 第9课 “防弊”之制 两宋的政治和军事 课件(共30张PPT) |  | |

| 格式 | pptx | ||

| 文件大小 | 1.7MB | ||

| 资源类型 | 教案 | ||

| 版本资源 | 通用版 | ||

| 科目 | 历史 | ||

| 更新时间 | 2024-09-29 13:13:59 | ||

图片预览

文档简介

(共30张PPT)

第9课 “防弊”之制

——两宋的政治和军事

厚德 | 积学 | 励志 | 敦行

壹

核心价值引领化

核心价值引领化

所谓“祖宗之法”,就其通常被赞誉肯定的方面而言,诸如限制宗室、外戚、宦官权力,权力的分立与制衡,与士大夫共治天下,不杀言事臣僚,提倡“忠义”气节,后宫皇族谐睦俭约,等等。就其负面内容及影响而言,例如“守内虚外”的内政外交总政策造成的国势不振;中央政府的组织机构间、臣僚间相互牵制带来的效率低下;对于带兵出征的将领,强调“将从中御”,甚至以“阵图”束缚前线统帅手脚;为避免割据局面重演,收缩州郡长官权力;倡导文武臣僚循规蹈矩,防范喜事兴功;不任官而任吏,不任人而任法;在文武关系的处理上,实行以文驭武的方针。在今人眼中互相矛盾的这些表象背后,却共同渗透出宋人意识中的“防弊”精神。

——邓小南《祖宗之法——北宋前期政治述略》

厚德 | 积学 | 励志 | 敦行

贰

必备知识结构化

必备知识结构化

三、如何从北宋的政治逻辑理解王安石变法?

一、宋初是如何做到“防弊”的?

四、北宋政治对南宋有什么影响?

单击此处添

加项标题

二、北宋为何难以解决北部边防问题?

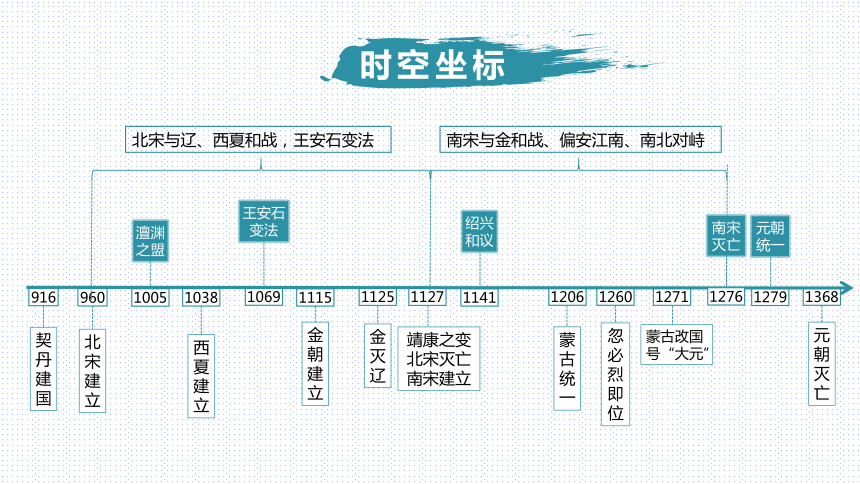

时空坐标

契丹

建国

916

北宋

建立

960

西夏

建立

1038

金朝

建立

1115

金灭

辽

1125

靖康之变

北宋灭亡南宋建立

1127

蒙古

统一

1206

忽必烈

即位

1260

蒙古改国

号“大元”

1271

澶渊

之盟

1005

王安石

变法

1069

绍兴

和议

1141

元朝统一

1279

元朝

灭亡

1368

北宋与辽、西夏和战,王安石变法

南宋灭亡

1276

南宋与金和战、偏安江南、南北对峙

一、宋初是如何做到“防弊”的?

(一)“防弊”之制的基本背景

(1)北宋建立后,结束了五代十国的分裂局面。

(2)统治者吸取军阀割据、政局动荡的历史教训。

赵匡胤黄袍加身

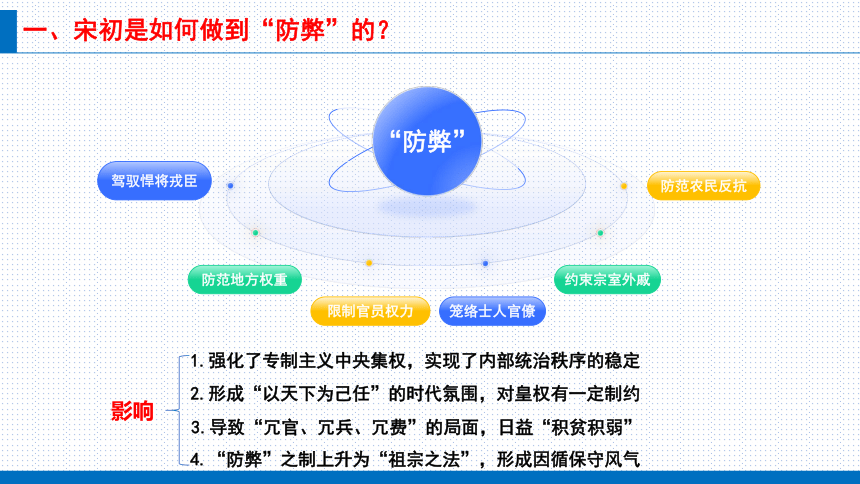

限制官员权力

防范地方权重

驾驭悍将戎臣

笼络士人官僚

约束宗室外戚

防范农民反抗

“防弊”

一、宋初是如何做到“防弊”的?

1.强化了专制主义中央集权,实现了内部统治秩序的稳定

2.形成“以天下为己任”的时代氛围,对皇权有一定制约

3.导致“冗官、冗兵、冗费”的局面,日益“积贫积弱”

4.“防弊”之制上升为“祖宗之法”,形成因循保守风气

影响

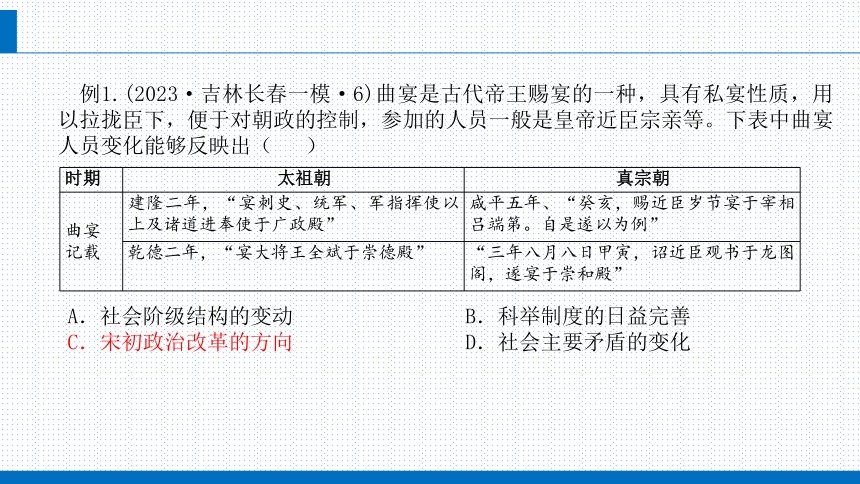

例1.(2023·吉林长春一模·6)曲宴是古代帝王赐宴的一种,具有私宴性质,用以拉拢臣下,便于对朝政的控制,参加的人员一般是皇帝近臣宗亲等。下表中曲宴人员变化能够反映出( )

时期 太祖朝 真宗朝

曲宴 记载 建隆二年,“宴刺史、统军、军指挥使以上及诸道进奉使于广政殿” 咸平五年、“癸亥,赐近臣岁节宴于宰相吕端第。自是遂以为例”

乾德二年,“宴大将王全斌于崇德殿” “三年八月八日甲寅,诏近臣观书于龙图阁,遂宴于崇和殿”

A.社会阶级结构的变动 B.科举制度的日益完善

C.宋初政治改革的方向 D.社会主要矛盾的变化

例2.(2024·广东高考·4)宋代巨贾彭则爱好儒学,“为其子延接师友,不问其费”,曾捐书于州学。郡从事为之记,称其为“贩夫”,彭氏子孙皆耻之。知州认为,彭则所为是善事,遂删“贩夫”二字。这可以用来说明当时( )

A.士农工商界限被打破 B.科举制度促进了社会公平

C.地方官学教育的普及 D.文治政策提升了士人地位

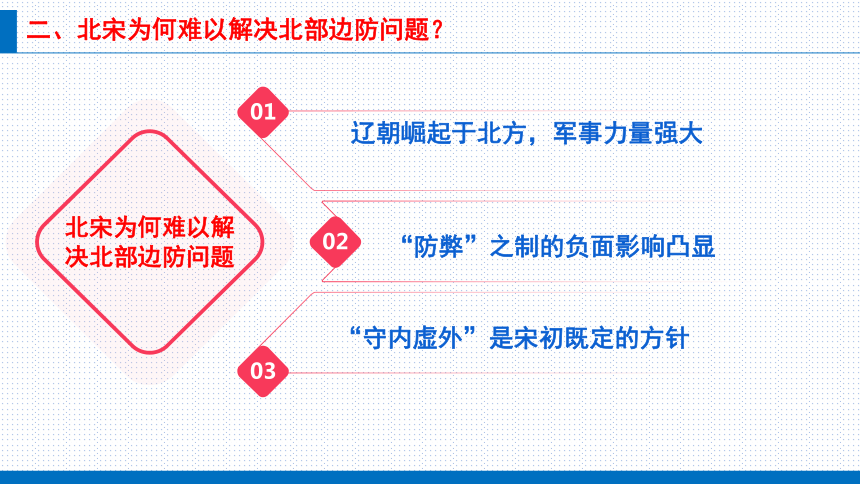

二、北宋为何难以解决北部边防问题?

“防弊”之制的负面影响凸显

辽朝崛起于北方,军事力量强大

“守内虚外”是宋初既定的方针

01

02

03

北宋为何难以解决北部边防问题

二、北宋为何难以解决北部边防问题?

例3.(2022·山东省中学联盟高三大联考·4)景德元年(1004年)澶渊之盟,北宋承认契丹占领燕云十六州的合法性;庆历二年(1042年)辽索取周世宗时收复的关南十县地,宋增加银绢十万了事;绍兴十一年(1141年)宋高宗割让北中国与女真贵族。上述现象的出现反映出宋代采取的治国策略是( )

A.重文轻武 B.强干弱枝 C.岁币政策 D.守内虚外

三、如何从北宋的政治逻辑理解王安石变法?

范仲淹

拗相公王安石

揭开了北宋变法改革的序幕

庆历新政

以整顿吏治为宗旨

王安石变法(熙宁变法)

天变不足畏,人言不足恤,祖宗之法不足守。

——王安石

三、如何从北宋的政治逻辑理解王安石变法?

(一)王安石变法的背景

1.“三冗二积”的社会局面致使北宋出现了严重的社会危机;

2.辽和西夏的侵扰加剧了边疆危机,使民族矛盾尖锐;

3.“庆历新政”失败后,北宋朝廷的社会危机进一步加深;

4.王安石少有大志,意志坚定,具有丰富的地方工作经验;

5.宋神宗的支持。

(二)目的:富国强兵,巩固统治

三、如何从北宋的政治逻辑理解王安石变法?

(三)王安石变法的举措与结果

领域 举措 内容

富国 青苗法 青黄不接时,政府贷款或谷物给农民,收获后还本付息。

募役法 由按照轮流充役,无偿服务,改为纳钱代役。

农田水利法 鼓励民间开垦荒田,兴修水利。

方田均税法 针对富户隐瞒土地问题,每年重新丈量土地,核定税额。

均输法 “徙贵就贱,用近易远”为原则,以省运费,获得利润。

市易法 在东京设置市易司,边境与其他城市设置市易务,增加政府商业收入。

强兵 保甲法 设保长,农闲训练,平时巡逻,最终实现“兵农合一”。

将兵法 任用武艺精熟的武官专掌军事训练,提高军队战斗力。

保马法 北方农村择百姓养马,以“省官费”、

设军器监 专门负责兵器制造,以提高其质量。

人才 改革科举 废诗词,代之以考试经义、时务策。

整顿学校 统一学校教材,太学中成绩优异者可直接授官。

王安石变法在富国方面成就较突出——不仅消除了政府的财政赤字,而且积聚起了大量的财富。但这些新增收入大多是从百姓手中收敛而来,并未王安石所言“民不加赋而国用饶”。而在强兵方面的改革效果并不突出。北宋最终还是逐渐走向衰亡。

三、如何从北宋的政治逻辑理解王安石变法?

(四)以“祖宗之法”透视王安石变法

01

02

03

透视

王安石

变法

“祖宗之法”下开放的政治氛围是王安石变法得以开始的重要背景

“法祖宗”与“不足法”的对立与争论使得王安石变法阻力重重

王安石变法实施过程中宽容的政治氛围转向党同伐异的政治生态

三、如何从北宋的政治逻辑理解王安石变法?

例4.(2024·江苏高考·3)表1为宋神宗熙宁年间(1068—1077)常平仓的部分支出情况。这些支出反映了北宋政府( )

表1

A.力图发展农业平抑物价 B.运用经济手段稳定秩序

C.鼓励民间组织救济灾民 D.增加军费缓解边防压力

时间 支出及用途

熙宁六年十一月 3万石谷,淮南西路招募饥民兴修水利

熙宁七年五月 5万石谷,真定府路减价出粜

熙宁九年二月 10万缗钱,广南西路转运司以备军需

三、如何从北宋的政治逻辑理解王安石变法?

例5.(2023·百师联盟高三一轮复习联考三全国卷·27)北宋元丰二年(1079年),时御史何正臣等上表弹劾苏轼,奏苏轼移知湖州到任后谢恩的上表及其他一些诗文中,用语暗藏讥刺朝政、针砭新法内容。此案中,苏轼险丧命牢狱,最后被贬黄州团练副使,这就是历史上的“乌台诗案”。材料体现了( )

A.“乌台诗案”开“文字狱”先河 B.北宋王安石提倡的变法斗争激烈

C.宋代“重文轻武”治国方略调整 D.北宋专制主义中央集权不断强化

四、北宋政治对南宋有什么影响?

影响

岳飞命运的升与降:“崇文抑武”“守内虚外”等政治原则的回归

王安石变法后党争政治生态下“战”与“和”分歧势不两立

岳飞命运

政治生态

四、北宋政治对南宋有什么影响?

高宗当然不可能将岳飞释放,因为第一,他怕和议没法坚持下去。第二,释放岳飞意味着当初的兴狱即为有意制造的冤狱……第三,他怕岳飞怀恨在心,留下后患。

——龚延明《岳飞》

……从深层的政治文化角度来看,岳飞是死于宋代文官集团的集体迫害。

——付月《宋朝的崇文抑武政策和岳飞之死》

岳飞之死,象征者宋朝立国以来确立的“崇文抑武”政策的回归。

厚德 | 积学 | 励志 | 敦行

叁

学科素养情境化

学科素养情境化

历史解释:王安石变法是成功还是失败?

衡量的标准不同,观察立场不同,观感当然不一样。所以,首先我们要明确一下衡量的标准与观察立场。

第一,“评价王安石变法,主要是依据言论,还是依据行动,是依据动机,还是依据效果,这应是个根本的原则问题”。王安石变法不是坐而论道,而是国家政策,是政策就必然要对国家和社会发生作用。所以,看王安石变法,最重要的不是看他说了什么,动机怎样,而是看他和他的政府做了什么,对国家与社会产生了什么样的作用。

第二,我们站在哪里看历史?看历史当然要看长远、看大轮廓,但是,也要看当时,关心那些生活在当时的、受到王安石政策影响的个人和群体。

第三,传统观点关注对立,认为社会上层和下层的利益是绝对冲突的。上层指官僚、地主和商人,下层指普通农民。其实损有余未必补不足。在强大的国家机器面前,社会是一个整体,有它的整体利益。而这个整体利益与皇帝的诉求、朝廷国家的利益之间并不一致。

综上所述,我们观察王安石变法的标准和立场如下,第一看实施,第二看当时,第三考虑社会整体。

比如青苗法——政府向农民发放的季节性小额借贷,以救荒济贫和限制高利贷为目标。但实际情况是,首先利率不低,半年利率20%。其次为了防止贫苦农民无法偿还,则拉上富户做担保,穷人还不起,富人帮帮忙。最后,青苗法最初宣称是自愿借贷,结果在执行中变成了强制贷款,等于是新增税费。

过去权威的说法认为,王安石变法因为遭到大官僚、大地主阶级的阻扰而失败了。其实王安石变法根本没有失败。如果我们理解到新法的真正目的是增收,那么,你就会发现它太成功了。

——整理自赵冬梅《法度与人心:帝制时期人与制度的互动》

学科素养情境化

【素养点拨】历史解释是指以史料为依据,对历史事物进行理性分析和客观评判的态度、能力与方法。

史料虽是解释的前提,但由于史料本身不会说话,而是有意图、有情感并带着一定的理论和立场的研究者去发掘史料、选择史料并解释史料的。所以,在某种意义上,所有历史叙述在本质上都是对历史的解释。

赵冬梅老师的分析呈现了历史解释的过程:

首先,王安石变法作为历史事件本身是客观的,也有大量相关史料。

其次,不同的学者从不同的“衡量标准和观察立场”出发,则会对王安石变法得出不同的,甚至是大相径庭的结论。

第三,赵老师在梳理了几种可能的标准和立场后,确定了自己分析王安石变法的标准——看实施、看当时、看社会整体。

最后,赵老师以此标准阐释史料,并得出自己的结论——以“富国”为标准,王安石变法是成功的。

在复习备考过程中,我们所面对的历史材料均蕴含历史解释。我们要识别材料所持立场以及价值标准。

厚德 | 积学 | 励志 | 敦行

关键能力测评化

肆

关键能力测评化

1.(2022·全国乙卷·26)宋朝在州府设通判,重要州府设两名,民户少的州可以不置,但若武官任知州,则必置。通判有自己专属的衙门通判厅,与知州(府)共议政务、同署文书,“有军旅之事,则专任钱粮之责”。据此可知,设置通判的主要目的是( )

A.规范地方行政 B.防止武人干政 C.提升军事能力 D.削弱州府权力

关键能力测评化

2. (2022·“云教金榜”N+1联考高三冲刺测试·45)阅读材料,回答问题。

材料 宋朝初年军事制度明确规定:皇帝直接掌握军队的建置、调动和指挥大权,其下兵权三分:枢密院与三衙分握调兵权和管兵权,帅臣拥有统兵权,但战时由皇帝临时派遣,率兵出征,事定之后,兵归三衙。宋朝的军队有三种:禁兵、厢兵和乡兵,边境地区又有番兵。禁兵是国家的正规军,任务是守备京师,担任征战和屯戍边郡、地方的任务。厢兵是地方军队,实际上是一支专任劳役的队伍,担负筑城、修路、运输等任务,多不训练。乡兵即民兵,是非正规的地方武装,但有些区域内的乡兵反而因保境卫土而有较强的战斗力。宋朝的禁兵、厢兵都实行募兵制,“亢健者”选入禁兵,“短弱者”选入厢兵。应募后,家属可以随营,本人须黵面刺涅为标志,中途不得退役,实则终身服役。兵员空缺则从子弟中补选,如逃亡或犯罪,惩罚极重。

——摘编自詹子庆《中国古代史》

(1)根据材料,概括北宋军事制度的特点。(8分)

(2)根据材料并结合所学知识,简析北宋军事制度实施的影响。(7分)

答案:

(1)特点:调兵权、管兵权、统兵权分离,相互牵制;强干弱枝,内重外轻;实行募兵制;士兵终身服役,从子弟中补选空缺,负担较重。(8分)

(2)影响:有利于加强中央集权,维护社会稳定;募兵制有利于提高军队战斗力;但内重外轻的军事体制造成地方积弱的局面;募兵制导致国家财政负担较重。(7分)

厚德 | 积学 | 励志 | 敦行

伍

纲要选必融通化

纲要选必融通化

纲要选必融通化

【重点解读一】宋代的官员选拔与管理——两宋科举制的完善;宋代的台谏合一。

例6.(2024·辽宁沈阳高二上期末·3)北宋科举考试中封弥法(糊名法)普遍施行后,“举人颇以糊名考校为惧,然有艺者皆喜”,但据《宋史》记载,当时主考官令士子在卷中“密为识号”。大中祥符四年(1011年)宋真宗颁布了《亲试进士条制》,从此以后,誊录形成了制度化。誊录法的实行( )

A.杜绝了士子考场舞弊现象 B.促使了阶层开始流动

C.提升了科举考试的公平性 D.提高了人才选拔标准

例7.(2024·湖北四地七校联盟高二下期中·4)宋朝御史台和谏院合称“台谏”。元丰改制后,御史台的职责是:“掌纠察官邪,肃正纲纪。大事则廷辩,小事则奏弹”。谏官的职责是:“凡朝政阙失,大臣百官任非其人,三省至百司事有违失,皆得谏正”。这种变化( )

A.加剧了冗官冗费的现象 B.顺应了传统政治的发展趋势

C.提高了政府的办事效率 D.增强了中央监察体系的权威

纲要选必融通化

【重点解读二】宋代的乡约教化

例8.(原创命题).宋代以后,家训乡约流行,如《吕氏乡约》以“教化人才,变化风俗”为己任,以“德业相劝,过失相规,礼俗相交,患难相恤”为宗旨。《袁氏世范》分为三部分:“睦亲”要父慈子孝、长幼贵和;“处己”要不损人利已、不妨人而利己;“治家”要体恤、宽厚。上述材料佐证了宋代( )

A.儒学士人投身社会教化 B.律令儒家化特征明显

C.程朱理学成为官方哲学 D.乡约逐渐带有强制力

第9课 “防弊”之制

——两宋的政治和军事

厚德 | 积学 | 励志 | 敦行

壹

核心价值引领化

核心价值引领化

所谓“祖宗之法”,就其通常被赞誉肯定的方面而言,诸如限制宗室、外戚、宦官权力,权力的分立与制衡,与士大夫共治天下,不杀言事臣僚,提倡“忠义”气节,后宫皇族谐睦俭约,等等。就其负面内容及影响而言,例如“守内虚外”的内政外交总政策造成的国势不振;中央政府的组织机构间、臣僚间相互牵制带来的效率低下;对于带兵出征的将领,强调“将从中御”,甚至以“阵图”束缚前线统帅手脚;为避免割据局面重演,收缩州郡长官权力;倡导文武臣僚循规蹈矩,防范喜事兴功;不任官而任吏,不任人而任法;在文武关系的处理上,实行以文驭武的方针。在今人眼中互相矛盾的这些表象背后,却共同渗透出宋人意识中的“防弊”精神。

——邓小南《祖宗之法——北宋前期政治述略》

厚德 | 积学 | 励志 | 敦行

贰

必备知识结构化

必备知识结构化

三、如何从北宋的政治逻辑理解王安石变法?

一、宋初是如何做到“防弊”的?

四、北宋政治对南宋有什么影响?

单击此处添

加项标题

二、北宋为何难以解决北部边防问题?

时空坐标

契丹

建国

916

北宋

建立

960

西夏

建立

1038

金朝

建立

1115

金灭

辽

1125

靖康之变

北宋灭亡南宋建立

1127

蒙古

统一

1206

忽必烈

即位

1260

蒙古改国

号“大元”

1271

澶渊

之盟

1005

王安石

变法

1069

绍兴

和议

1141

元朝统一

1279

元朝

灭亡

1368

北宋与辽、西夏和战,王安石变法

南宋灭亡

1276

南宋与金和战、偏安江南、南北对峙

一、宋初是如何做到“防弊”的?

(一)“防弊”之制的基本背景

(1)北宋建立后,结束了五代十国的分裂局面。

(2)统治者吸取军阀割据、政局动荡的历史教训。

赵匡胤黄袍加身

限制官员权力

防范地方权重

驾驭悍将戎臣

笼络士人官僚

约束宗室外戚

防范农民反抗

“防弊”

一、宋初是如何做到“防弊”的?

1.强化了专制主义中央集权,实现了内部统治秩序的稳定

2.形成“以天下为己任”的时代氛围,对皇权有一定制约

3.导致“冗官、冗兵、冗费”的局面,日益“积贫积弱”

4.“防弊”之制上升为“祖宗之法”,形成因循保守风气

影响

例1.(2023·吉林长春一模·6)曲宴是古代帝王赐宴的一种,具有私宴性质,用以拉拢臣下,便于对朝政的控制,参加的人员一般是皇帝近臣宗亲等。下表中曲宴人员变化能够反映出( )

时期 太祖朝 真宗朝

曲宴 记载 建隆二年,“宴刺史、统军、军指挥使以上及诸道进奉使于广政殿” 咸平五年、“癸亥,赐近臣岁节宴于宰相吕端第。自是遂以为例”

乾德二年,“宴大将王全斌于崇德殿” “三年八月八日甲寅,诏近臣观书于龙图阁,遂宴于崇和殿”

A.社会阶级结构的变动 B.科举制度的日益完善

C.宋初政治改革的方向 D.社会主要矛盾的变化

例2.(2024·广东高考·4)宋代巨贾彭则爱好儒学,“为其子延接师友,不问其费”,曾捐书于州学。郡从事为之记,称其为“贩夫”,彭氏子孙皆耻之。知州认为,彭则所为是善事,遂删“贩夫”二字。这可以用来说明当时( )

A.士农工商界限被打破 B.科举制度促进了社会公平

C.地方官学教育的普及 D.文治政策提升了士人地位

二、北宋为何难以解决北部边防问题?

“防弊”之制的负面影响凸显

辽朝崛起于北方,军事力量强大

“守内虚外”是宋初既定的方针

01

02

03

北宋为何难以解决北部边防问题

二、北宋为何难以解决北部边防问题?

例3.(2022·山东省中学联盟高三大联考·4)景德元年(1004年)澶渊之盟,北宋承认契丹占领燕云十六州的合法性;庆历二年(1042年)辽索取周世宗时收复的关南十县地,宋增加银绢十万了事;绍兴十一年(1141年)宋高宗割让北中国与女真贵族。上述现象的出现反映出宋代采取的治国策略是( )

A.重文轻武 B.强干弱枝 C.岁币政策 D.守内虚外

三、如何从北宋的政治逻辑理解王安石变法?

范仲淹

拗相公王安石

揭开了北宋变法改革的序幕

庆历新政

以整顿吏治为宗旨

王安石变法(熙宁变法)

天变不足畏,人言不足恤,祖宗之法不足守。

——王安石

三、如何从北宋的政治逻辑理解王安石变法?

(一)王安石变法的背景

1.“三冗二积”的社会局面致使北宋出现了严重的社会危机;

2.辽和西夏的侵扰加剧了边疆危机,使民族矛盾尖锐;

3.“庆历新政”失败后,北宋朝廷的社会危机进一步加深;

4.王安石少有大志,意志坚定,具有丰富的地方工作经验;

5.宋神宗的支持。

(二)目的:富国强兵,巩固统治

三、如何从北宋的政治逻辑理解王安石变法?

(三)王安石变法的举措与结果

领域 举措 内容

富国 青苗法 青黄不接时,政府贷款或谷物给农民,收获后还本付息。

募役法 由按照轮流充役,无偿服务,改为纳钱代役。

农田水利法 鼓励民间开垦荒田,兴修水利。

方田均税法 针对富户隐瞒土地问题,每年重新丈量土地,核定税额。

均输法 “徙贵就贱,用近易远”为原则,以省运费,获得利润。

市易法 在东京设置市易司,边境与其他城市设置市易务,增加政府商业收入。

强兵 保甲法 设保长,农闲训练,平时巡逻,最终实现“兵农合一”。

将兵法 任用武艺精熟的武官专掌军事训练,提高军队战斗力。

保马法 北方农村择百姓养马,以“省官费”、

设军器监 专门负责兵器制造,以提高其质量。

人才 改革科举 废诗词,代之以考试经义、时务策。

整顿学校 统一学校教材,太学中成绩优异者可直接授官。

王安石变法在富国方面成就较突出——不仅消除了政府的财政赤字,而且积聚起了大量的财富。但这些新增收入大多是从百姓手中收敛而来,并未王安石所言“民不加赋而国用饶”。而在强兵方面的改革效果并不突出。北宋最终还是逐渐走向衰亡。

三、如何从北宋的政治逻辑理解王安石变法?

(四)以“祖宗之法”透视王安石变法

01

02

03

透视

王安石

变法

“祖宗之法”下开放的政治氛围是王安石变法得以开始的重要背景

“法祖宗”与“不足法”的对立与争论使得王安石变法阻力重重

王安石变法实施过程中宽容的政治氛围转向党同伐异的政治生态

三、如何从北宋的政治逻辑理解王安石变法?

例4.(2024·江苏高考·3)表1为宋神宗熙宁年间(1068—1077)常平仓的部分支出情况。这些支出反映了北宋政府( )

表1

A.力图发展农业平抑物价 B.运用经济手段稳定秩序

C.鼓励民间组织救济灾民 D.增加军费缓解边防压力

时间 支出及用途

熙宁六年十一月 3万石谷,淮南西路招募饥民兴修水利

熙宁七年五月 5万石谷,真定府路减价出粜

熙宁九年二月 10万缗钱,广南西路转运司以备军需

三、如何从北宋的政治逻辑理解王安石变法?

例5.(2023·百师联盟高三一轮复习联考三全国卷·27)北宋元丰二年(1079年),时御史何正臣等上表弹劾苏轼,奏苏轼移知湖州到任后谢恩的上表及其他一些诗文中,用语暗藏讥刺朝政、针砭新法内容。此案中,苏轼险丧命牢狱,最后被贬黄州团练副使,这就是历史上的“乌台诗案”。材料体现了( )

A.“乌台诗案”开“文字狱”先河 B.北宋王安石提倡的变法斗争激烈

C.宋代“重文轻武”治国方略调整 D.北宋专制主义中央集权不断强化

四、北宋政治对南宋有什么影响?

影响

岳飞命运的升与降:“崇文抑武”“守内虚外”等政治原则的回归

王安石变法后党争政治生态下“战”与“和”分歧势不两立

岳飞命运

政治生态

四、北宋政治对南宋有什么影响?

高宗当然不可能将岳飞释放,因为第一,他怕和议没法坚持下去。第二,释放岳飞意味着当初的兴狱即为有意制造的冤狱……第三,他怕岳飞怀恨在心,留下后患。

——龚延明《岳飞》

……从深层的政治文化角度来看,岳飞是死于宋代文官集团的集体迫害。

——付月《宋朝的崇文抑武政策和岳飞之死》

岳飞之死,象征者宋朝立国以来确立的“崇文抑武”政策的回归。

厚德 | 积学 | 励志 | 敦行

叁

学科素养情境化

学科素养情境化

历史解释:王安石变法是成功还是失败?

衡量的标准不同,观察立场不同,观感当然不一样。所以,首先我们要明确一下衡量的标准与观察立场。

第一,“评价王安石变法,主要是依据言论,还是依据行动,是依据动机,还是依据效果,这应是个根本的原则问题”。王安石变法不是坐而论道,而是国家政策,是政策就必然要对国家和社会发生作用。所以,看王安石变法,最重要的不是看他说了什么,动机怎样,而是看他和他的政府做了什么,对国家与社会产生了什么样的作用。

第二,我们站在哪里看历史?看历史当然要看长远、看大轮廓,但是,也要看当时,关心那些生活在当时的、受到王安石政策影响的个人和群体。

第三,传统观点关注对立,认为社会上层和下层的利益是绝对冲突的。上层指官僚、地主和商人,下层指普通农民。其实损有余未必补不足。在强大的国家机器面前,社会是一个整体,有它的整体利益。而这个整体利益与皇帝的诉求、朝廷国家的利益之间并不一致。

综上所述,我们观察王安石变法的标准和立场如下,第一看实施,第二看当时,第三考虑社会整体。

比如青苗法——政府向农民发放的季节性小额借贷,以救荒济贫和限制高利贷为目标。但实际情况是,首先利率不低,半年利率20%。其次为了防止贫苦农民无法偿还,则拉上富户做担保,穷人还不起,富人帮帮忙。最后,青苗法最初宣称是自愿借贷,结果在执行中变成了强制贷款,等于是新增税费。

过去权威的说法认为,王安石变法因为遭到大官僚、大地主阶级的阻扰而失败了。其实王安石变法根本没有失败。如果我们理解到新法的真正目的是增收,那么,你就会发现它太成功了。

——整理自赵冬梅《法度与人心:帝制时期人与制度的互动》

学科素养情境化

【素养点拨】历史解释是指以史料为依据,对历史事物进行理性分析和客观评判的态度、能力与方法。

史料虽是解释的前提,但由于史料本身不会说话,而是有意图、有情感并带着一定的理论和立场的研究者去发掘史料、选择史料并解释史料的。所以,在某种意义上,所有历史叙述在本质上都是对历史的解释。

赵冬梅老师的分析呈现了历史解释的过程:

首先,王安石变法作为历史事件本身是客观的,也有大量相关史料。

其次,不同的学者从不同的“衡量标准和观察立场”出发,则会对王安石变法得出不同的,甚至是大相径庭的结论。

第三,赵老师在梳理了几种可能的标准和立场后,确定了自己分析王安石变法的标准——看实施、看当时、看社会整体。

最后,赵老师以此标准阐释史料,并得出自己的结论——以“富国”为标准,王安石变法是成功的。

在复习备考过程中,我们所面对的历史材料均蕴含历史解释。我们要识别材料所持立场以及价值标准。

厚德 | 积学 | 励志 | 敦行

关键能力测评化

肆

关键能力测评化

1.(2022·全国乙卷·26)宋朝在州府设通判,重要州府设两名,民户少的州可以不置,但若武官任知州,则必置。通判有自己专属的衙门通判厅,与知州(府)共议政务、同署文书,“有军旅之事,则专任钱粮之责”。据此可知,设置通判的主要目的是( )

A.规范地方行政 B.防止武人干政 C.提升军事能力 D.削弱州府权力

关键能力测评化

2. (2022·“云教金榜”N+1联考高三冲刺测试·45)阅读材料,回答问题。

材料 宋朝初年军事制度明确规定:皇帝直接掌握军队的建置、调动和指挥大权,其下兵权三分:枢密院与三衙分握调兵权和管兵权,帅臣拥有统兵权,但战时由皇帝临时派遣,率兵出征,事定之后,兵归三衙。宋朝的军队有三种:禁兵、厢兵和乡兵,边境地区又有番兵。禁兵是国家的正规军,任务是守备京师,担任征战和屯戍边郡、地方的任务。厢兵是地方军队,实际上是一支专任劳役的队伍,担负筑城、修路、运输等任务,多不训练。乡兵即民兵,是非正规的地方武装,但有些区域内的乡兵反而因保境卫土而有较强的战斗力。宋朝的禁兵、厢兵都实行募兵制,“亢健者”选入禁兵,“短弱者”选入厢兵。应募后,家属可以随营,本人须黵面刺涅为标志,中途不得退役,实则终身服役。兵员空缺则从子弟中补选,如逃亡或犯罪,惩罚极重。

——摘编自詹子庆《中国古代史》

(1)根据材料,概括北宋军事制度的特点。(8分)

(2)根据材料并结合所学知识,简析北宋军事制度实施的影响。(7分)

答案:

(1)特点:调兵权、管兵权、统兵权分离,相互牵制;强干弱枝,内重外轻;实行募兵制;士兵终身服役,从子弟中补选空缺,负担较重。(8分)

(2)影响:有利于加强中央集权,维护社会稳定;募兵制有利于提高军队战斗力;但内重外轻的军事体制造成地方积弱的局面;募兵制导致国家财政负担较重。(7分)

厚德 | 积学 | 励志 | 敦行

伍

纲要选必融通化

纲要选必融通化

纲要选必融通化

【重点解读一】宋代的官员选拔与管理——两宋科举制的完善;宋代的台谏合一。

例6.(2024·辽宁沈阳高二上期末·3)北宋科举考试中封弥法(糊名法)普遍施行后,“举人颇以糊名考校为惧,然有艺者皆喜”,但据《宋史》记载,当时主考官令士子在卷中“密为识号”。大中祥符四年(1011年)宋真宗颁布了《亲试进士条制》,从此以后,誊录形成了制度化。誊录法的实行( )

A.杜绝了士子考场舞弊现象 B.促使了阶层开始流动

C.提升了科举考试的公平性 D.提高了人才选拔标准

例7.(2024·湖北四地七校联盟高二下期中·4)宋朝御史台和谏院合称“台谏”。元丰改制后,御史台的职责是:“掌纠察官邪,肃正纲纪。大事则廷辩,小事则奏弹”。谏官的职责是:“凡朝政阙失,大臣百官任非其人,三省至百司事有违失,皆得谏正”。这种变化( )

A.加剧了冗官冗费的现象 B.顺应了传统政治的发展趋势

C.提高了政府的办事效率 D.增强了中央监察体系的权威

纲要选必融通化

【重点解读二】宋代的乡约教化

例8.(原创命题).宋代以后,家训乡约流行,如《吕氏乡约》以“教化人才,变化风俗”为己任,以“德业相劝,过失相规,礼俗相交,患难相恤”为宗旨。《袁氏世范》分为三部分:“睦亲”要父慈子孝、长幼贵和;“处己”要不损人利已、不妨人而利己;“治家”要体恤、宽厚。上述材料佐证了宋代( )

A.儒学士人投身社会教化 B.律令儒家化特征明显

C.程朱理学成为官方哲学 D.乡约逐渐带有强制力

同课章节目录