苏教版高一语文必修二第一专题:《最后的常春藤叶》 课件(共32张PPT)

文档属性

| 名称 | 苏教版高一语文必修二第一专题:《最后的常春藤叶》 课件(共32张PPT) |

|

|

| 格式 | zip | ||

| 文件大小 | 294.5KB | ||

| 资源类型 | 教案 | ||

| 版本资源 | 苏教版 | ||

| 科目 | 语文 | ||

| 更新时间 | 2016-02-09 00:00:00 | ||

图片预览

文档简介

课件32张PPT。最后的常春藤叶[美]欧·亨利 生命对人来说只有一次,因此,生命显得何其重要,人要珍爱自己的生命。珍爱自己的生命,也关爱他人的生命,乃至不惜付出生命的代价,这样的人更能显示人性的光辉,今天,我们走进美国作家欧·亨利的一篇著名短篇小说《最后的常春藤叶》,去解读这样一个人,让我们在感动中洗礼心灵,升华精神。 沛县歌风中学 徐沛学习目标1、概括主要内容,体会结尾写法之妙;2、探讨人物形象,感悟人性之美。积累字词

转弯抹( )角 抹布( ) 一抹( )余晖

兜圈子( ) 蹑( )手蹑脚 昵( )称 矮墩墩( )掺( )酒

窗槛( )门槛( )

一筹( )莫展 冥冥( )

出殡( ) 瞅( )一眼

看( )家 看守( ) 照看( )转弯抹mò角 抹布 mā 一抹mǒ余晖

抹墙 抹脸

兜圈子 dōu 蹑niè手蹑脚 昵nì称

矮墩墩dūn 掺chān酒

窗槛jiàn 门槛 kǎn

一筹chóu莫展 冥冥míng

出殡bìn 瞅ch?u一眼

看kān家 ⑴守护、照料:看门、看护 看管 ⑵监视:看押、看守

照看(kàn) 看(kàn)顾小说有三个要素:小说是以刻画人物为中心,通过完整的故事情节和具体的环境描写来反映社会生活的一种文学体裁。说一说 女画家琼珊因为肺炎而失去了对生命的信心,把生命的希望寄托在窗外的一片常春藤叶上。

好朋友苏艾把这件事告诉了贝尔曼。

老贝尔曼为了帮助琼珊,在风雨交加的夜晚画了一片常春藤叶在墙上,这片不落的叶子给予了琼珊生命的希望。概括情节开端(第1-11节):年轻的画家琼珊不幸感染肺炎,生命垂危。

发展(第12-36节):琼珊不听劝慰,望叶等死。

高潮(第37-50节):不落的藤叶使琼珊重又燃起生的欲望。

结局(第51-55节):琼珊脱险,贝尔曼病逝,揭示叶子不落的謎底。1、简要概述这篇小说的主题。

作品讲述了老画家贝尔曼用生命绘制“最后的常春藤叶”,点燃青年画家琼珊即将熄灭的生命火花的故事,

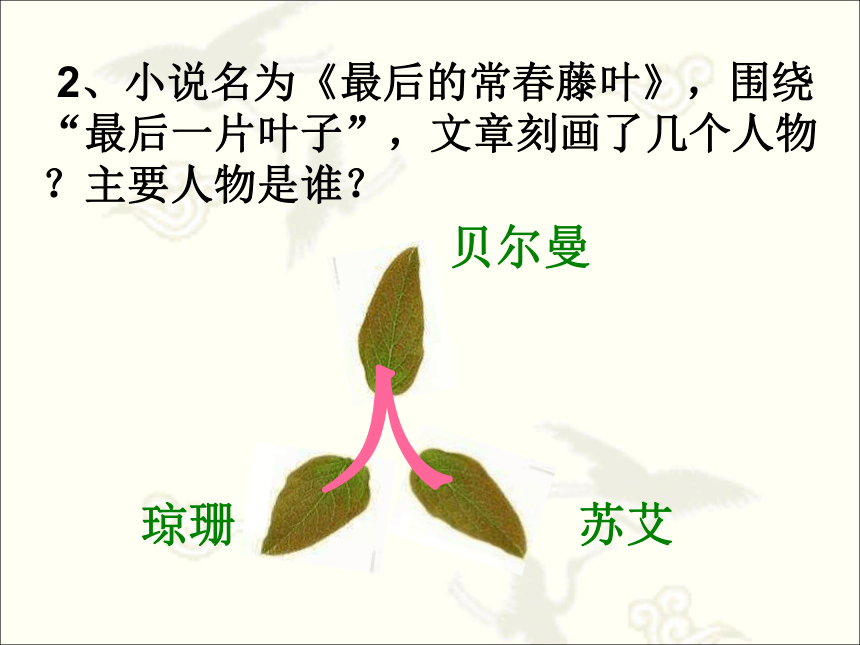

歌颂了穷苦朋友相濡以沫的宝贵友情和普通人的心灵美。主题:文章讲述(叙述)了……故事(事情),表达(赞美、抨击)了…… 2、小说名为《最后的常春藤叶》,围绕“最后一片叶子”,文章刻画了几个人物?主要人物是谁?人贝尔曼先生是小说的主人公。注意:

主人公评判的标准,不应单纯看作者笔墨的多少,而应看其在群体中是否具有典型意义,性格发展是否直接推动情节的逆转,是否对主题思想的表达具有关键作用。

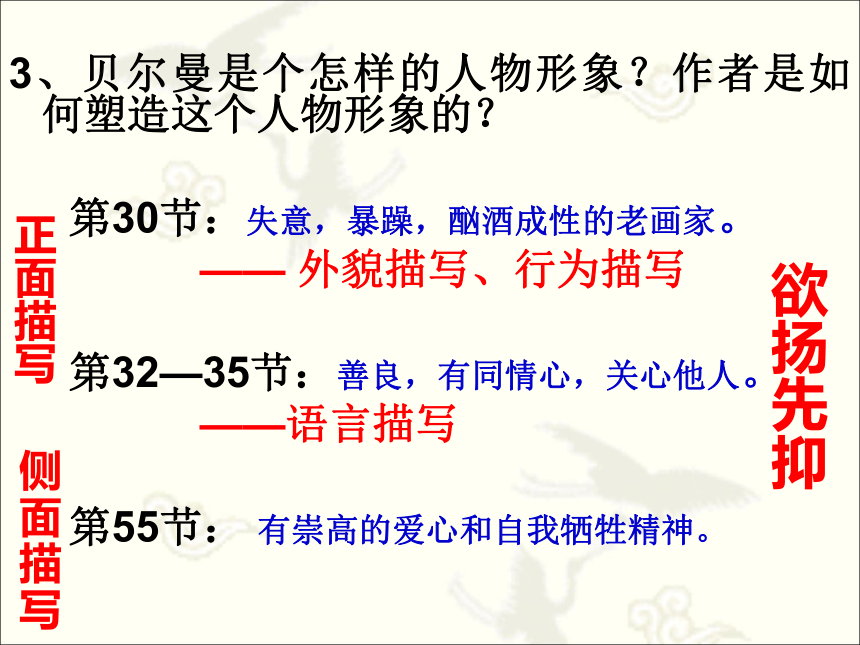

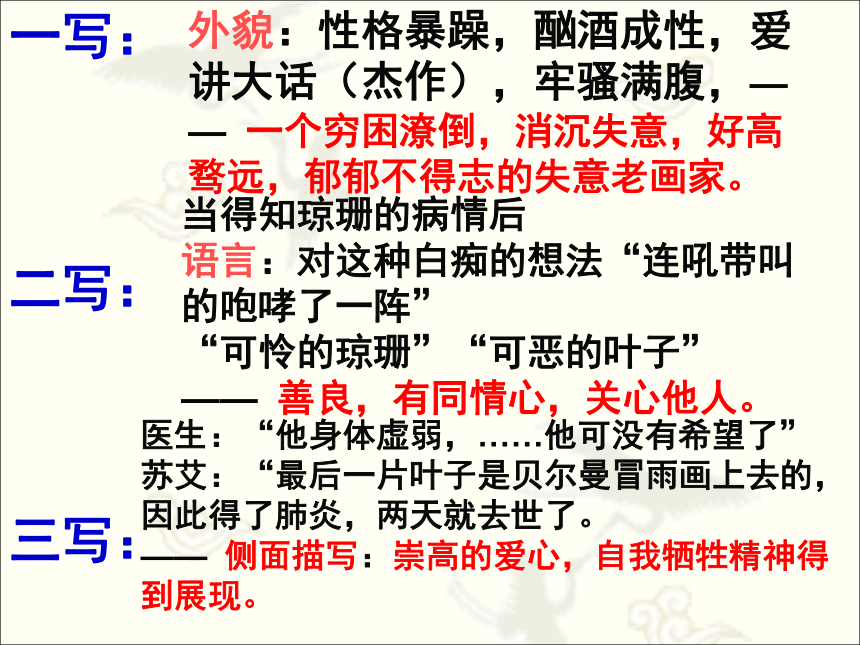

3、贝尔曼是个怎样的人物形象?作者是如何塑造这个人物形象的?

第30节:失意,暴躁,酗酒成性的老画家。

—— 外貌描写、行为描写

第32—35节:善良,有同情心,关心他人。

——语言描写

第55节: 有崇高的爱心和自我牺牲精神。侧面描写

正面描写欲扬先抑一写:

二写:

三写:外貌:性格暴躁,酗酒成性,爱讲大话(杰作),牢骚满腹,—— 一个穷困潦倒,消沉失意,好高骛远,郁郁不得志的失意老画家。

当得知琼珊的病情后

语言:对这种白痴的想法“连吼带叫的咆哮了一阵”

“可怜的琼珊”“可恶的叶子”

—— 善良,有同情心,关心他人。医生:“他身体虚弱,……他可没有希望了”

苏艾:“最后一片叶子是贝尔曼冒雨画上去的,因此得了肺炎,两天就去世了。

—— 侧面描写:崇高的爱心,自我牺牲精神得到展现。外貌事业性格外表丑陋、模样怪异一个失败的画家,郁郁不得志。喝酒无节制、爱说大话、脾气暴躁、但他是善良的。人格富有同情心、富有爱心、富有自我牺牲的精神。欲扬先抑

归纳贝尔曼的典型形象

平凡的甚至有点讨厌的外表下有一颗火热的,金子一样的爱心。 穷困潦倒仍无私关怀、帮助他人,甚至不惜生命代价。 “期待了二十五年的杰作”,不得志仍不放弃追求,抱负远大。 4、贝尔曼画的最后一片藤叶可以称为“杰作”吗? 为什么? 可以称为杰作。

因为这片叶子给予了病人生的希望和信念,表现了普通人之间的无私和情意,闪烁着人性的光辉。

由前文介绍可知,琼珊和苏艾都是青年画家。作为画家的琼珊居然一直没能看出墙上的常春藤叶是画上去的,由此从侧面可见贝尔曼先生精湛的技艺,能够以假乱真,当然堪称“杰作”。

5、贝尔曼画常春藤叶本应是小说的最重要情节,作者为什么没有实写而是留下空白呢? 作品没有实写这一情节,使得小说产生出人意外的效果,也给读者留下了想象的空间。

我们可以想象,那个风雨交加的夜晚,老人是怎样冒雨踉踉跄跄爬到离地面 二十来英尺的地方,颤抖着调拌黄色和绿色,在墙上施展他从未施展的艺术才能,最后毫无保留地献出了生命。7、小说结尾揭示叶子是假的,既出人意料,又符合情理。其实在小说的前面已经做了多次的暗示(伏笔),请找出来。 第40节:经过了漫漫长夜的风吹雨打,仍旧有一片常春藤的叶子贴在墙上…… 第44节:黄昏时,她们看到墙上那片孤零零的藤叶依旧依附在茎上。第46节:那片常春藤叶仍在墙上。第55节:你不是觉得纳闷,它为什么在风中不飘不动吗?欧·亨利式结尾

“艺术的打击力量要放到最后”,即“卒章显志” 。短篇小说的大师们在文章情节结尾时突然让人物的心理情境发生出人意料的变化(如《项链》),或使主人公命运陡然逆转,出现意想不到的结果,但又在情理之中,符合生活实际(《警察与赞美诗》)——意料之外,情理之中,从而造成独特的艺术魅力,给读者留下想象的空间。8、最后一片叶子与琼珊有怎样的关系?为什么最后的藤叶能挽救琼珊的生命?

最后一片叶子关系到琼珊的生死。叶子是希望的象征,如若叶子落了,她也就给自己找到了放弃抗争的理由;当然,只要叶子不落,她就有所期待,有所抗争,在最后一片常春藤叶的鼓舞下,重新振作起来,直到康复。9、小说中的医生自然不知道贝尔曼会画出一片常春藤叶来鼓舞琼珊,但是在琼珊患肺炎病危的时刻,医生为什么既不判她“死刑”,又不肯定她可以治愈,而说一切看她自己呢?你由此得出什么启示? 每个人都会遇到困难和挫折,关键是看你自己有没有信心,能不能去面对,有没有勇气战胜它。琼珊也曾陷入失望之中,但她在贝尔曼用生命换来的最后一片常春藤叶的鼓舞下,重新振作起来,直到康复。

可见,坚强的信念是生命赖以延续的精神支柱。坚定信念

珍爱生命

关爱他人 凄风苦雨中,老贝尔曼是如何画最后一片藤叶的?6、想象、描写:提示:想象要合情合理,力求表现出人物的精神品质;描写要细致,有真情实感。 已是深夜十二点了,老贝尔曼的屋里依然亮着灯,想着苏艾的话,看看窗外越来越猛的风雨,他…… 他再也躺不住了:这个鬼天气,你真的要替上帝带走我可怜的孩子吗?贝尔曼走下床,找来画笔,调色板和颜料,再把屋角的灯笼点燃,又打开桌上喝剩的杜松子酒,狠狠地喝了一大口,然后一边咳嗽着一边走进黑夜的雨中。

上帝呀,常春藤上只剩下一片孤零零的叶子了,它在风雨中飘摇不定,好像随时准备告别藤蔓一样。贝尔曼从墙角里搬来平日为人家制作广告用的梯子,斜靠在白天琼珊观察的墙面上,然后颤抖着,慢慢爬上了梯子,就在那片叶子的位置画起来。

狂风将灯笼吹得摇摇晃晃,雨水将他的衣服和鞋子淋得湿透,贝尔曼冷得直打哆嗦,好几次都剧烈地咳嗽起来。但他强忍着,紧紧握住画笔,一边在胸腔里拉着风箱,一边一丝不苟地在墙上画着那片常春藤叶。

不知道过了多久,一片生动逼真的常春藤叶终于诞生了。贝尔曼擦擦眼睛,迎着扑面的风雨,认真而又得意地欣赏着自己的“杰作”。突然,一阵猛烈的咳嗽,将他从梯子上摇晃下来。贝尔曼跌坐在梯子下,头一下子沉重得抬不起来。

“如果再来两口杜松子酒那该多好啊”,贝尔曼想着,艰难地爬起来,顾不得地上的画笔、灯笼和调色板,沿着墙壁,一步一步地挪向那暗淡的灯光……警察与赞美诗

这是一个令人觉得可笑的故事。主人公苏比在冬天即将到来的时候,开始为进入他的冬季寓所--布莱克韦尔监狱作出努力,使尽各种办法想让警察逮捕他。可是,均未成功。正当他受到教堂中赞美诗的音乐的感化,决定放弃过去的生活,重新开始时,却被警察抓了起来,“如愿”地被送到了监狱里。

作者用了一种轻松幽默的笔调描写了苏比这个流浪汉为达到自己可笑的目的而作出的可笑的尝试,例如到餐厅骗吃骗喝,砸商店的橱窗,调戏少妇,扰乱治安,行窃,令人觉得不可思议。更为可笑的是警察先生们对这些违法的举动并没有予以惩罚反而显示出了一种“宽容”。当苏比放弃了自己原先的想法时,"宽容"的警察却逮捕了什么也没干的他,这真是一个绝妙的讽刺。由此,可笑变成了可怜、可气、可叹…… 作品特色

情节结构上的特点:在情节安排上最大的特点是既出人意料,又合乎情理。后称其为欧·亨利式结尾。一个“罪恶累累”的人竟一次次地被认定为无罪,这出人意料的结局,使读者的心情由紧张而化为轻松,进而会发出微笑(康德说过,笑产生于忽然化为乌有的期待);而一个决定改过向善的人却遭逮捕入狱。两种荒谬背后的深刻内容:为非作歹者无人过问,有心从善者反进牢门。这正是资本主义社会最本质的表现,主人公生活在那样的社会里,最终的结局必然是这样的。巧妙的情节安排,充分地表现了小说的主题。 麦琪的礼物

吉姆和德拉是一对贫穷的夫妇,他们家却有两件宝贝,一件是吉姆家传的金表,一件是德拉美丽的头发。圣诞节到了,德拉想为吉姆买一条配金表的金链,因为这样吉姆就可以在人们面前很有面子的拿出他的金表,可她没钱。于是在圣誔节的那天她走进一家理发店,把她满头的秀发卖掉了,拿了钱去买金链。当吉姆回家后德拉很兴奋,告诉吉姆她为他买了礼物,而吉姆看到她的头发没有了,他很吃惊,德拉以为吉姆生她的气,可是当吉姆拿出自己为妻子买的礼物时,她也呆了,因为吉姆把自己的金表当掉了,为她买了一套精美的发梳。

小说的主题

故事里出现的有些夸张的偶然,让两位生活在困窘中的主人公显得有些捉襟见肘,而通过这个带着些悲剧情调的故事,我们从一个角度感受到欧亨利为我们传达的从苍凉中透出的温暖——关于“礼物”的价值。

吉姆和德拉,虽然只是生活在社会底层的小人物,却拥有着对生活的热情和对对方的深爱,在这些温暖的感情面前,贫困可以变得微不足道。在圣诞节前夕,两个人还想着要为对方买一件礼物互赠,多么浪漫多么温馨。虽然两人珍贵的礼物都变成了无用的东西,但他们却得到了比任何实物都宝贵的东西——爱,告诉人们尊重他人的爱,学会去爱他人,是人类文明的一个重要表现。莫泊桑《项链》:

女主人公路瓦栽太太是一个小公务员的妻子。一次,接受了部长举办的晚会的邀请。路瓦栽太太由于虚荣心作祟,向她的朋友 - 一个贵妇人借了一条项链。后来这条项链不慎在舞会上丢失,路瓦栽太太为了赔给朋友一模一样的项链,不得不欠下高利贷,就此开始了艰辛的生活,葬送了十年的青春。最后,当她在还清欠款后,偶遇那位贵妇人时,妇人却告诉她那条项链其实是假的。主题

这篇小说尖锐地讽刺了小资产阶级虚荣心和追求享乐的思想,出乎意料的结尾加深了这种讽刺,又带有一丝酸楚的感叹——其中有对玛蒂尔德的同情。

转弯抹( )角 抹布( ) 一抹( )余晖

兜圈子( ) 蹑( )手蹑脚 昵( )称 矮墩墩( )掺( )酒

窗槛( )门槛( )

一筹( )莫展 冥冥( )

出殡( ) 瞅( )一眼

看( )家 看守( ) 照看( )转弯抹mò角 抹布 mā 一抹mǒ余晖

抹墙 抹脸

兜圈子 dōu 蹑niè手蹑脚 昵nì称

矮墩墩dūn 掺chān酒

窗槛jiàn 门槛 kǎn

一筹chóu莫展 冥冥míng

出殡bìn 瞅ch?u一眼

看kān家 ⑴守护、照料:看门、看护 看管 ⑵监视:看押、看守

照看(kàn) 看(kàn)顾小说有三个要素:小说是以刻画人物为中心,通过完整的故事情节和具体的环境描写来反映社会生活的一种文学体裁。说一说 女画家琼珊因为肺炎而失去了对生命的信心,把生命的希望寄托在窗外的一片常春藤叶上。

好朋友苏艾把这件事告诉了贝尔曼。

老贝尔曼为了帮助琼珊,在风雨交加的夜晚画了一片常春藤叶在墙上,这片不落的叶子给予了琼珊生命的希望。概括情节开端(第1-11节):年轻的画家琼珊不幸感染肺炎,生命垂危。

发展(第12-36节):琼珊不听劝慰,望叶等死。

高潮(第37-50节):不落的藤叶使琼珊重又燃起生的欲望。

结局(第51-55节):琼珊脱险,贝尔曼病逝,揭示叶子不落的謎底。1、简要概述这篇小说的主题。

作品讲述了老画家贝尔曼用生命绘制“最后的常春藤叶”,点燃青年画家琼珊即将熄灭的生命火花的故事,

歌颂了穷苦朋友相濡以沫的宝贵友情和普通人的心灵美。主题:文章讲述(叙述)了……故事(事情),表达(赞美、抨击)了…… 2、小说名为《最后的常春藤叶》,围绕“最后一片叶子”,文章刻画了几个人物?主要人物是谁?人贝尔曼先生是小说的主人公。注意:

主人公评判的标准,不应单纯看作者笔墨的多少,而应看其在群体中是否具有典型意义,性格发展是否直接推动情节的逆转,是否对主题思想的表达具有关键作用。

3、贝尔曼是个怎样的人物形象?作者是如何塑造这个人物形象的?

第30节:失意,暴躁,酗酒成性的老画家。

—— 外貌描写、行为描写

第32—35节:善良,有同情心,关心他人。

——语言描写

第55节: 有崇高的爱心和自我牺牲精神。侧面描写

正面描写欲扬先抑一写:

二写:

三写:外貌:性格暴躁,酗酒成性,爱讲大话(杰作),牢骚满腹,—— 一个穷困潦倒,消沉失意,好高骛远,郁郁不得志的失意老画家。

当得知琼珊的病情后

语言:对这种白痴的想法“连吼带叫的咆哮了一阵”

“可怜的琼珊”“可恶的叶子”

—— 善良,有同情心,关心他人。医生:“他身体虚弱,……他可没有希望了”

苏艾:“最后一片叶子是贝尔曼冒雨画上去的,因此得了肺炎,两天就去世了。

—— 侧面描写:崇高的爱心,自我牺牲精神得到展现。外貌事业性格外表丑陋、模样怪异一个失败的画家,郁郁不得志。喝酒无节制、爱说大话、脾气暴躁、但他是善良的。人格富有同情心、富有爱心、富有自我牺牲的精神。欲扬先抑

归纳贝尔曼的典型形象

平凡的甚至有点讨厌的外表下有一颗火热的,金子一样的爱心。 穷困潦倒仍无私关怀、帮助他人,甚至不惜生命代价。 “期待了二十五年的杰作”,不得志仍不放弃追求,抱负远大。 4、贝尔曼画的最后一片藤叶可以称为“杰作”吗? 为什么? 可以称为杰作。

因为这片叶子给予了病人生的希望和信念,表现了普通人之间的无私和情意,闪烁着人性的光辉。

由前文介绍可知,琼珊和苏艾都是青年画家。作为画家的琼珊居然一直没能看出墙上的常春藤叶是画上去的,由此从侧面可见贝尔曼先生精湛的技艺,能够以假乱真,当然堪称“杰作”。

5、贝尔曼画常春藤叶本应是小说的最重要情节,作者为什么没有实写而是留下空白呢? 作品没有实写这一情节,使得小说产生出人意外的效果,也给读者留下了想象的空间。

我们可以想象,那个风雨交加的夜晚,老人是怎样冒雨踉踉跄跄爬到离地面 二十来英尺的地方,颤抖着调拌黄色和绿色,在墙上施展他从未施展的艺术才能,最后毫无保留地献出了生命。7、小说结尾揭示叶子是假的,既出人意料,又符合情理。其实在小说的前面已经做了多次的暗示(伏笔),请找出来。 第40节:经过了漫漫长夜的风吹雨打,仍旧有一片常春藤的叶子贴在墙上…… 第44节:黄昏时,她们看到墙上那片孤零零的藤叶依旧依附在茎上。第46节:那片常春藤叶仍在墙上。第55节:你不是觉得纳闷,它为什么在风中不飘不动吗?欧·亨利式结尾

“艺术的打击力量要放到最后”,即“卒章显志” 。短篇小说的大师们在文章情节结尾时突然让人物的心理情境发生出人意料的变化(如《项链》),或使主人公命运陡然逆转,出现意想不到的结果,但又在情理之中,符合生活实际(《警察与赞美诗》)——意料之外,情理之中,从而造成独特的艺术魅力,给读者留下想象的空间。8、最后一片叶子与琼珊有怎样的关系?为什么最后的藤叶能挽救琼珊的生命?

最后一片叶子关系到琼珊的生死。叶子是希望的象征,如若叶子落了,她也就给自己找到了放弃抗争的理由;当然,只要叶子不落,她就有所期待,有所抗争,在最后一片常春藤叶的鼓舞下,重新振作起来,直到康复。9、小说中的医生自然不知道贝尔曼会画出一片常春藤叶来鼓舞琼珊,但是在琼珊患肺炎病危的时刻,医生为什么既不判她“死刑”,又不肯定她可以治愈,而说一切看她自己呢?你由此得出什么启示? 每个人都会遇到困难和挫折,关键是看你自己有没有信心,能不能去面对,有没有勇气战胜它。琼珊也曾陷入失望之中,但她在贝尔曼用生命换来的最后一片常春藤叶的鼓舞下,重新振作起来,直到康复。

可见,坚强的信念是生命赖以延续的精神支柱。坚定信念

珍爱生命

关爱他人 凄风苦雨中,老贝尔曼是如何画最后一片藤叶的?6、想象、描写:提示:想象要合情合理,力求表现出人物的精神品质;描写要细致,有真情实感。 已是深夜十二点了,老贝尔曼的屋里依然亮着灯,想着苏艾的话,看看窗外越来越猛的风雨,他…… 他再也躺不住了:这个鬼天气,你真的要替上帝带走我可怜的孩子吗?贝尔曼走下床,找来画笔,调色板和颜料,再把屋角的灯笼点燃,又打开桌上喝剩的杜松子酒,狠狠地喝了一大口,然后一边咳嗽着一边走进黑夜的雨中。

上帝呀,常春藤上只剩下一片孤零零的叶子了,它在风雨中飘摇不定,好像随时准备告别藤蔓一样。贝尔曼从墙角里搬来平日为人家制作广告用的梯子,斜靠在白天琼珊观察的墙面上,然后颤抖着,慢慢爬上了梯子,就在那片叶子的位置画起来。

狂风将灯笼吹得摇摇晃晃,雨水将他的衣服和鞋子淋得湿透,贝尔曼冷得直打哆嗦,好几次都剧烈地咳嗽起来。但他强忍着,紧紧握住画笔,一边在胸腔里拉着风箱,一边一丝不苟地在墙上画着那片常春藤叶。

不知道过了多久,一片生动逼真的常春藤叶终于诞生了。贝尔曼擦擦眼睛,迎着扑面的风雨,认真而又得意地欣赏着自己的“杰作”。突然,一阵猛烈的咳嗽,将他从梯子上摇晃下来。贝尔曼跌坐在梯子下,头一下子沉重得抬不起来。

“如果再来两口杜松子酒那该多好啊”,贝尔曼想着,艰难地爬起来,顾不得地上的画笔、灯笼和调色板,沿着墙壁,一步一步地挪向那暗淡的灯光……警察与赞美诗

这是一个令人觉得可笑的故事。主人公苏比在冬天即将到来的时候,开始为进入他的冬季寓所--布莱克韦尔监狱作出努力,使尽各种办法想让警察逮捕他。可是,均未成功。正当他受到教堂中赞美诗的音乐的感化,决定放弃过去的生活,重新开始时,却被警察抓了起来,“如愿”地被送到了监狱里。

作者用了一种轻松幽默的笔调描写了苏比这个流浪汉为达到自己可笑的目的而作出的可笑的尝试,例如到餐厅骗吃骗喝,砸商店的橱窗,调戏少妇,扰乱治安,行窃,令人觉得不可思议。更为可笑的是警察先生们对这些违法的举动并没有予以惩罚反而显示出了一种“宽容”。当苏比放弃了自己原先的想法时,"宽容"的警察却逮捕了什么也没干的他,这真是一个绝妙的讽刺。由此,可笑变成了可怜、可气、可叹…… 作品特色

情节结构上的特点:在情节安排上最大的特点是既出人意料,又合乎情理。后称其为欧·亨利式结尾。一个“罪恶累累”的人竟一次次地被认定为无罪,这出人意料的结局,使读者的心情由紧张而化为轻松,进而会发出微笑(康德说过,笑产生于忽然化为乌有的期待);而一个决定改过向善的人却遭逮捕入狱。两种荒谬背后的深刻内容:为非作歹者无人过问,有心从善者反进牢门。这正是资本主义社会最本质的表现,主人公生活在那样的社会里,最终的结局必然是这样的。巧妙的情节安排,充分地表现了小说的主题。 麦琪的礼物

吉姆和德拉是一对贫穷的夫妇,他们家却有两件宝贝,一件是吉姆家传的金表,一件是德拉美丽的头发。圣诞节到了,德拉想为吉姆买一条配金表的金链,因为这样吉姆就可以在人们面前很有面子的拿出他的金表,可她没钱。于是在圣誔节的那天她走进一家理发店,把她满头的秀发卖掉了,拿了钱去买金链。当吉姆回家后德拉很兴奋,告诉吉姆她为他买了礼物,而吉姆看到她的头发没有了,他很吃惊,德拉以为吉姆生她的气,可是当吉姆拿出自己为妻子买的礼物时,她也呆了,因为吉姆把自己的金表当掉了,为她买了一套精美的发梳。

小说的主题

故事里出现的有些夸张的偶然,让两位生活在困窘中的主人公显得有些捉襟见肘,而通过这个带着些悲剧情调的故事,我们从一个角度感受到欧亨利为我们传达的从苍凉中透出的温暖——关于“礼物”的价值。

吉姆和德拉,虽然只是生活在社会底层的小人物,却拥有着对生活的热情和对对方的深爱,在这些温暖的感情面前,贫困可以变得微不足道。在圣诞节前夕,两个人还想着要为对方买一件礼物互赠,多么浪漫多么温馨。虽然两人珍贵的礼物都变成了无用的东西,但他们却得到了比任何实物都宝贵的东西——爱,告诉人们尊重他人的爱,学会去爱他人,是人类文明的一个重要表现。莫泊桑《项链》:

女主人公路瓦栽太太是一个小公务员的妻子。一次,接受了部长举办的晚会的邀请。路瓦栽太太由于虚荣心作祟,向她的朋友 - 一个贵妇人借了一条项链。后来这条项链不慎在舞会上丢失,路瓦栽太太为了赔给朋友一模一样的项链,不得不欠下高利贷,就此开始了艰辛的生活,葬送了十年的青春。最后,当她在还清欠款后,偶遇那位贵妇人时,妇人却告诉她那条项链其实是假的。主题

这篇小说尖锐地讽刺了小资产阶级虚荣心和追求享乐的思想,出乎意料的结尾加深了这种讽刺,又带有一丝酸楚的感叹——其中有对玛蒂尔德的同情。