语文必修五粤教版 第12课《长亭送别》教学课件(35张)

文档属性

| 名称 | 语文必修五粤教版 第12课《长亭送别》教学课件(35张) |  | |

| 格式 | zip | ||

| 文件大小 | 2.1MB | ||

| 资源类型 | 教案 | ||

| 版本资源 | 粤教版 | ||

| 科目 | 语文 | ||

| 更新时间 | 2016-02-10 10:07:49 | ||

图片预览

文档简介

课件35张PPT。西厢记导入你听说过“红娘”这个词吗?你知道它的来历吗?

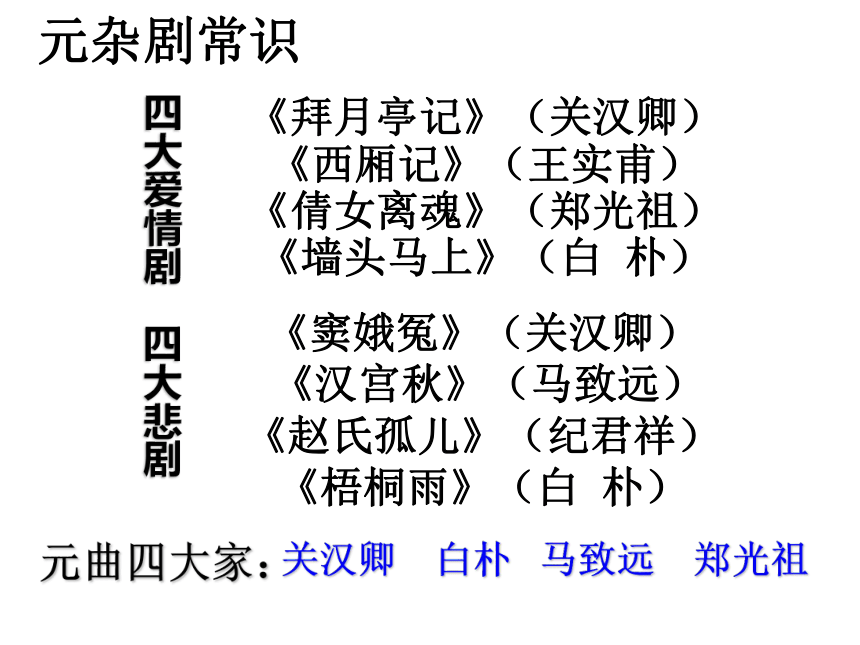

你知道“有情人终成眷属”这句祝福语又是怎么来的吗?元杂剧常识四大爱情剧四大悲剧《拜月亭记》(关汉卿) 《西厢记》(王实甫)

《倩女离魂》(郑光祖)《墙头马上》(白 朴)

《窦娥冤》(关汉卿)

《汉宫秋》(马致远)

《赵氏孤儿》(纪君祥)

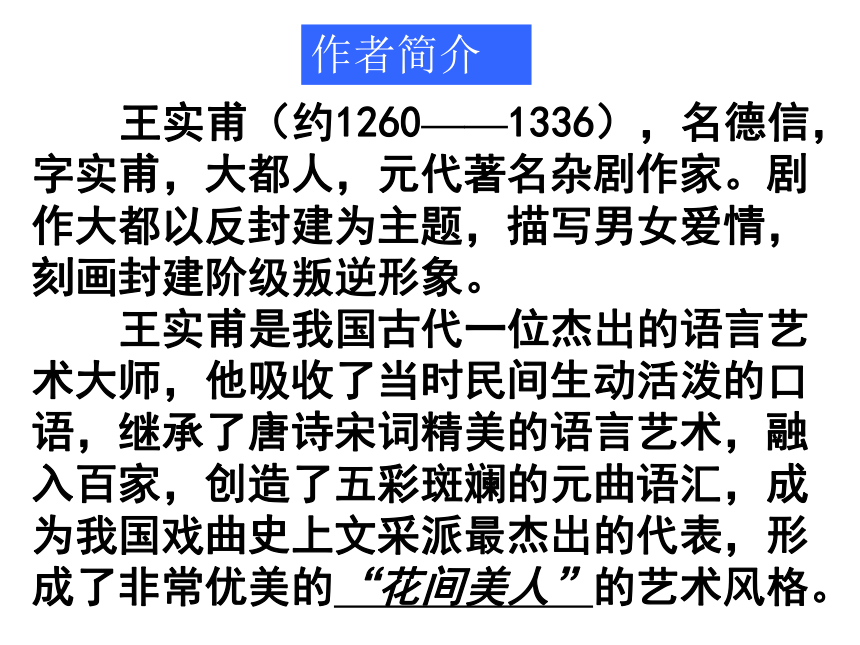

《梧桐雨》(白 朴) 元曲四大家:关汉卿 白朴 马致远 郑光祖 王实甫(约1260——1336),名德信,字实甫,大都人,元代著名杂剧作家。剧作大都以反封建为主题,描写男女爱情,刻画封建阶级叛逆形象。

王实甫是我国古代一位杰出的语言艺术大师,他吸收了当时民间生动活泼的口语,继承了唐诗宋词精美的语言艺术,融入百家,创造了五彩斑斓的元曲语汇,成为我国戏曲史上文采派最杰出的代表,形成了非常优美的“花间美人”的艺术风格。作者简介《西厢记》的历史地位王实甫的《西厢记》是元杂剧中对后世剧坛最有影响的作品,版本众多,明清版本达九十多种。评点者众多,并有著名画家为之绘图,足见后人对《西厢记》的喜爱。它所宣扬的反对封建婚姻、争取爱情自由的思想,成为后代爱情作品的精神源泉。它与明代的《牡丹亭》、清代的《红楼梦》被称为中国文学史中三大爱情作品,具有里程碑式的历史地位。人物形象:

老夫人:封建礼教的维护者。

张生:才气、勇气、傻气兼具的书生。

莺莺:美丽多情,离经叛道,内热外冷大家闺秀。

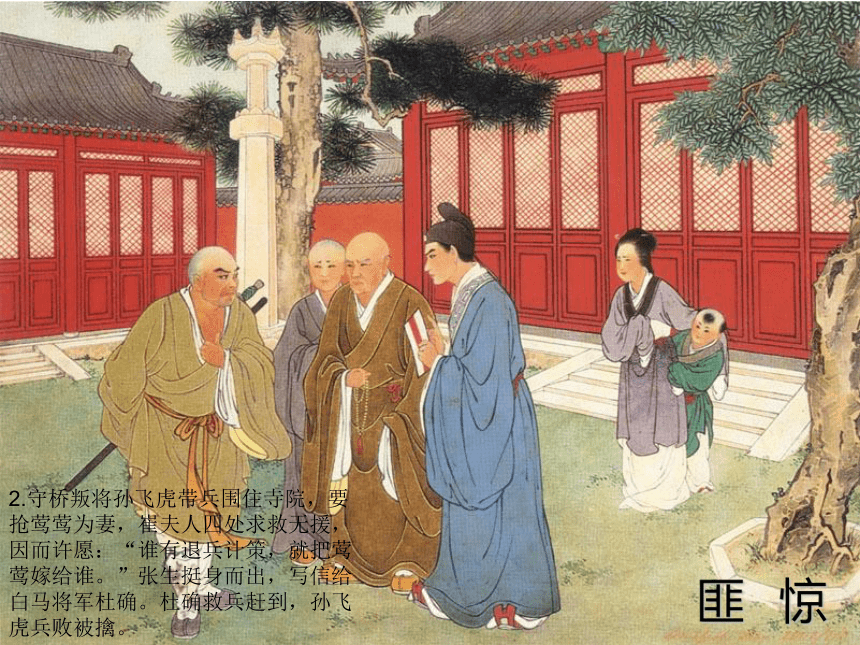

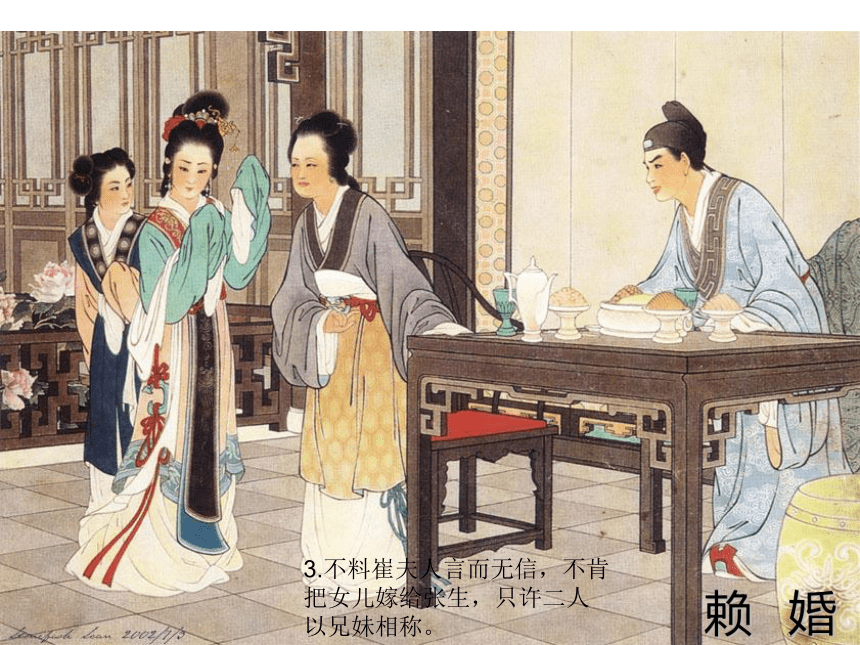

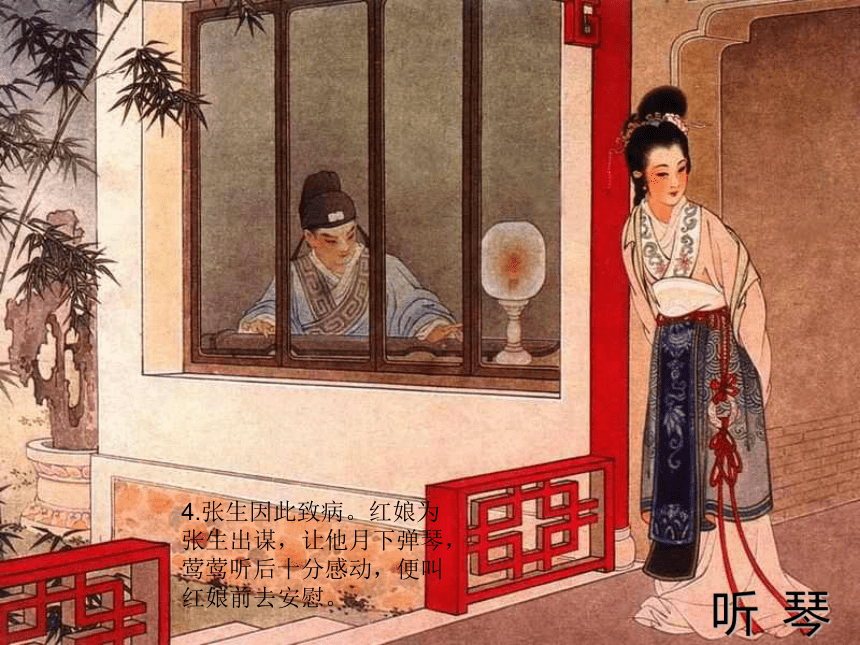

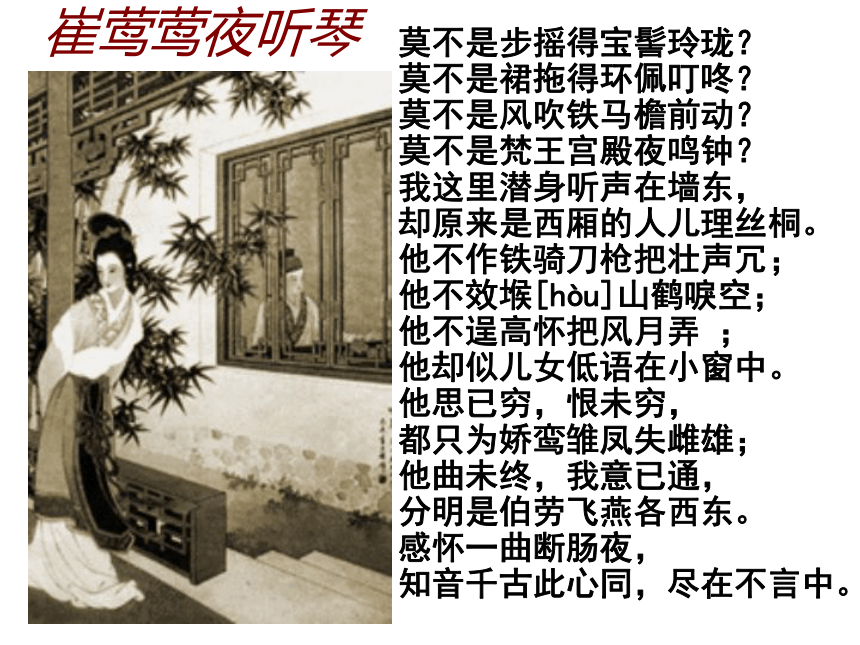

红娘:有正义感,机智,泼辣的丫鬟。请看过剧本或电影的同学说,老师补充。惊 艳1.唐贞元年间,前朝崔相国病逝,夫人郑氏带女儿莺莺、侍女红娘和小童欢郎一行30余人,护相国灵柩回河北博陵安葬。中途道路有阻,在河中府普救寺暂住。此时,河南洛阳书生张珙(字君瑞)赴长安赶考,路过河中府看望同窗好友白马将军,顺便游览普救寺时与莺莺相遇,产生了爱慕之情。张生为了追求莺莺,遂不往京师,在寺中借厢住下。 匪 惊2.守桥叛将孙飞虎带兵围住寺院,要抢莺莺为妻,崔夫人四处求救无援,因而许愿:“谁有退兵计策,就把莺莺嫁给谁。”张生挺身而出,写信给白马将军杜确。杜确救兵赶到,孙飞虎兵败被擒。 赖 婚3.不料崔夫人言而无信,不肯把女儿嫁给张生,只许二人以兄妹相称。 4.张生因此致病。红娘为张生出谋,让他月下弹琴,莺莺听后十分感动,便叫红娘前去安慰。 听 琴崔莺莺夜听琴莫不是步摇得宝髻玲珑?

莫不是裙拖得环佩叮咚?

莫不是风吹铁马檐前动?

莫不是梵王宫殿夜鸣钟?

我这里潜身听声在墙东,

却原来是西厢的人儿理丝桐。

他不作铁骑刀枪把壮声冗;

他不效堠[hòu]山鹤唳空;

他不逞高怀把风月弄 ;

他却似儿女低语在小窗中。

他思已穷,恨未穷,

都只为娇鸾雏凤失雌雄;

他曲未终,我意已通,

分明是伯劳飞燕各西东。

感怀一曲断肠夜,

知音千古此心同,尽在不言中。5.张生叫红娘给莺莺带去一信传 简6.莺莺回信以“待月西厢下,迎风户半开;隔墙花影动,疑是玉人来”约张生相会。 赴 约7.当晚,张生赴约赖 简8.由于红娘在场,莺莺只好假装生气,训斥张生不礼貌,张生从此一病不起。红娘前来探望张生,暗示当夜莺莺一定前来相会,张生病即痊愈。 佳 期9.深夜,莺莺来到张生书斋,与张生私订终身。 饯 行10.此事被崔夫人觉察,她怒气冲天,拷问红娘,红娘拒理相争,巧妙地说服了崔夫人。崔夫人虽答应将莺莺许配给张生,但又逼迫张生立即上京考试,如考不中,仍不把女儿嫁给他。 张生与莺莺长亭惜别,上京应试,中了头名状元。最终与莺莺喜结连理。看黄梅戏《西厢记》片段戏中哪些词可以在文中找到?

哪些词句给你印象最深?播放5分钟左右。《长亭送别》剧情

第一部分:赶赴长亭(“夫人、长老上”——“索与我恓恓惶惶的寄”)。

第二部分:长亭饯别(“做到见夫人科”——“专听春雷第一声”)。

第三部分:临别叮嘱(“[四边静]霎时间杯盘狼藉”——“小生又生此念”)。

第四部分:惜别目送 (“[一煞]青山隔送行”——结尾)。整体把握珍重爱情,鄙视功名利禄[幺篇]:但得一个并头莲,煞强如状元及第。[朝天子]:蜗角虚名,蝇头微利,拆鸳鸯在两下里。[二煞] 你休忧“文齐福不齐”,我只怕你“停妻再娶妻”。休要“一春鱼雁无消息”!我这里青鸾有信频须寄,你却休“金榜无名誓不归”。找出并朗诵下列语句,想想这表现莺莺怎样的思想?你怎样看待这种思想?鉴赏人物形象 相国小姐崔莺莺所追求的婚姻是以爱情为基础的,在很大程度上就是对以门第、财产和权势为条件的择偶标准的抗拒。在男尊女卑的封建时代,这种追求是进步思想对封建伦理、封建礼教猛烈冲击的表现。怎样看待莺莺珍重爱情,鄙视功名利禄的思想?第二课时人物心理:

刻画方法:离愁别恨:忧心忡忡:惴惴不安:埋怨不满:直抒胸臆:但得一个并头莲,煞强如……情景交融:晓来谁染霜林醉,总是离人泪。

夕阳古道无人语,禾黍秋风听马嘶。妙用修辞:典故、比喻、对偶、夸张细腻的心理描写: 1、《长亭送别》曲词以词采典雅见长,堪称元曲绝唱。鉴赏[端正好],说说情与景是怎样交融的? 碧云天,黄花地,西风紧,北雁南飞。晓来谁染霜林醉?总是离人泪。

合作探究 “碧云天,黄花地,西风紧,北雁南飞。”一句一景,描绘了一幅空间广阔、色彩斑斓的图画:碧云满天,黄花遍地,西风凄紧,北雁南飞。这广袤而凄凉的秋景恰到好处地烘托了莺莺离别的痛苦。

“晓来谁染霜林醉?总是离人泪。”一问一答,“霜林醉”写景,“泪”字表情,融情于景,在为离别的痛苦而流了一夜眼泪的莺莺心中,经霜的树叶是被她的离情感动而变红的。

碧云、黄花、西风、北雁、霜林等意象组合成凄美动人的深秋图景,烘托了莺莺因即将离别而产生的痛苦心情。 2、“晓来谁染霜林醉?总是离人泪”中哪个字最妙? 林叶经霜变红是自然现象,而在充满离别愁绪的莺莺眼中,是离人的斑斑血泪染红了林叶。“染”字好,用拟人修辞格,沟通了景与情的联系,使得大自然的景物融入了凝重的离愁,蒙上了一层沉郁忧伤的感彩,萧瑟的秋景与悲凄的心境化而为一,无法分开,创造了委婉深沉、令人感伤的凄美意境,增强了感染力。2、“晓来谁染霜林醉?总是离人泪”中哪个字最妙? 王实甫之词,如花间美人。铺叙委婉,深得骚人之趣,极有佳句,若玉环之出浴华清,绿珠之采莲洛浦。

——朱劝《太和正音谱》鉴赏修辞:

听得道一声“去也”,松了金钏;遥望见十里长亭,减了玉肌。昨宵今日,清减了小腰围。

我谂知这几日相思滋味,却原来比别离情更增十倍。

蜗角虚名,蝇头微利。

泪添九曲黄河溢,恨压三峰五岳低。

遍人间烦恼填胸臆,量这些大小车儿如何载得起?夸张,震惊;伤心,憔悴

夸张,相思情重

比喻,鄙视功名

夸张,泪多恨重

夸张 ,烦恼浓重 意象的精心选用

情景的密切交融

心理的传神描绘

典故的适当运用

修辞的广泛使用

诗词的巧妙化用人性美

意境美

曲词美

声韵美词句警人

余香满口小结 宝玉道:“妹妹,要论你,我是不怕的。你看了,好歹别告诉人。真是好文章!你要看了,连饭也不想吃呢!”一面说,一面递过去。黛玉把花具放下,接书来瞧。从头看去,越看越爱,不顿饭时,己看了好几出了。但觉词句警人,余香满口。一面看了,只管出神,心内还默默记诵。宝黛读曲拓展阅读 《西厢记》在贾宝玉林黛玉心中引起的强烈共鸣,也正是封建时代青年男女的共鸣。难怪封建卫道士要视之为“移人性情”的洪水猛兽,明、清两代统治者都曾明令禁毁,甚至道光二十四年浙江学政还在省城设局收毁之,后来类似情况还不断重演。一些封建帮闲还大造舆论,说《西厢记》是“淫书之尤者”,“看了《西厢记》,到老不成器”,千方百计诋毁之。更有甚者,他们还瞎编什么《西厢记》作者“嚼舌而死”,死后被打入地狱不得超生,连那些推崇者如李卓吾、全圣叹,也因评点《西厢》而不得善终云云。

文学家、诗人郭沫若曾经说过:文艺母亲的女孩儿里,“要以《西厢》最完美,最绝世了。《西厢》是超过时空的艺术品,有永恒而且普遍的生命。”知多一点《西厢记》故事的演变唐代——元稹《会真记》(又名《莺莺传》) ——传奇小说

金代——董解元《西厢记诸宫调》——说唱故事

元代王实甫《西厢记》(《崔莺莺待月西厢记》)——杂剧《西厢记》故事的演变唐代元稹《会真记》(又名《莺莺传》) ——传奇小说。崔莺莺性格软弱,屈服于命运;张生始乱终弃。有“女色祸人”之论。

金代董解元《西厢记诸宫调》——说唱故事。男女主人公为争取婚姻自主,共同抗争;“才子配佳人”。

元代王实甫《西厢记》(《崔莺莺待月西厢记》)——杂剧。提出“有情人终成眷属”理想,突出双方纯真爱情;表现男女主人公反抗封建势力,追求婚姻自由的自觉要求。

你知道“有情人终成眷属”这句祝福语又是怎么来的吗?元杂剧常识四大爱情剧四大悲剧《拜月亭记》(关汉卿) 《西厢记》(王实甫)

《倩女离魂》(郑光祖)《墙头马上》(白 朴)

《窦娥冤》(关汉卿)

《汉宫秋》(马致远)

《赵氏孤儿》(纪君祥)

《梧桐雨》(白 朴) 元曲四大家:关汉卿 白朴 马致远 郑光祖 王实甫(约1260——1336),名德信,字实甫,大都人,元代著名杂剧作家。剧作大都以反封建为主题,描写男女爱情,刻画封建阶级叛逆形象。

王实甫是我国古代一位杰出的语言艺术大师,他吸收了当时民间生动活泼的口语,继承了唐诗宋词精美的语言艺术,融入百家,创造了五彩斑斓的元曲语汇,成为我国戏曲史上文采派最杰出的代表,形成了非常优美的“花间美人”的艺术风格。作者简介《西厢记》的历史地位王实甫的《西厢记》是元杂剧中对后世剧坛最有影响的作品,版本众多,明清版本达九十多种。评点者众多,并有著名画家为之绘图,足见后人对《西厢记》的喜爱。它所宣扬的反对封建婚姻、争取爱情自由的思想,成为后代爱情作品的精神源泉。它与明代的《牡丹亭》、清代的《红楼梦》被称为中国文学史中三大爱情作品,具有里程碑式的历史地位。人物形象:

老夫人:封建礼教的维护者。

张生:才气、勇气、傻气兼具的书生。

莺莺:美丽多情,离经叛道,内热外冷大家闺秀。

红娘:有正义感,机智,泼辣的丫鬟。请看过剧本或电影的同学说,老师补充。惊 艳1.唐贞元年间,前朝崔相国病逝,夫人郑氏带女儿莺莺、侍女红娘和小童欢郎一行30余人,护相国灵柩回河北博陵安葬。中途道路有阻,在河中府普救寺暂住。此时,河南洛阳书生张珙(字君瑞)赴长安赶考,路过河中府看望同窗好友白马将军,顺便游览普救寺时与莺莺相遇,产生了爱慕之情。张生为了追求莺莺,遂不往京师,在寺中借厢住下。 匪 惊2.守桥叛将孙飞虎带兵围住寺院,要抢莺莺为妻,崔夫人四处求救无援,因而许愿:“谁有退兵计策,就把莺莺嫁给谁。”张生挺身而出,写信给白马将军杜确。杜确救兵赶到,孙飞虎兵败被擒。 赖 婚3.不料崔夫人言而无信,不肯把女儿嫁给张生,只许二人以兄妹相称。 4.张生因此致病。红娘为张生出谋,让他月下弹琴,莺莺听后十分感动,便叫红娘前去安慰。 听 琴崔莺莺夜听琴莫不是步摇得宝髻玲珑?

莫不是裙拖得环佩叮咚?

莫不是风吹铁马檐前动?

莫不是梵王宫殿夜鸣钟?

我这里潜身听声在墙东,

却原来是西厢的人儿理丝桐。

他不作铁骑刀枪把壮声冗;

他不效堠[hòu]山鹤唳空;

他不逞高怀把风月弄 ;

他却似儿女低语在小窗中。

他思已穷,恨未穷,

都只为娇鸾雏凤失雌雄;

他曲未终,我意已通,

分明是伯劳飞燕各西东。

感怀一曲断肠夜,

知音千古此心同,尽在不言中。5.张生叫红娘给莺莺带去一信传 简6.莺莺回信以“待月西厢下,迎风户半开;隔墙花影动,疑是玉人来”约张生相会。 赴 约7.当晚,张生赴约赖 简8.由于红娘在场,莺莺只好假装生气,训斥张生不礼貌,张生从此一病不起。红娘前来探望张生,暗示当夜莺莺一定前来相会,张生病即痊愈。 佳 期9.深夜,莺莺来到张生书斋,与张生私订终身。 饯 行10.此事被崔夫人觉察,她怒气冲天,拷问红娘,红娘拒理相争,巧妙地说服了崔夫人。崔夫人虽答应将莺莺许配给张生,但又逼迫张生立即上京考试,如考不中,仍不把女儿嫁给他。 张生与莺莺长亭惜别,上京应试,中了头名状元。最终与莺莺喜结连理。看黄梅戏《西厢记》片段戏中哪些词可以在文中找到?

哪些词句给你印象最深?播放5分钟左右。《长亭送别》剧情

第一部分:赶赴长亭(“夫人、长老上”——“索与我恓恓惶惶的寄”)。

第二部分:长亭饯别(“做到见夫人科”——“专听春雷第一声”)。

第三部分:临别叮嘱(“[四边静]霎时间杯盘狼藉”——“小生又生此念”)。

第四部分:惜别目送 (“[一煞]青山隔送行”——结尾)。整体把握珍重爱情,鄙视功名利禄[幺篇]:但得一个并头莲,煞强如状元及第。[朝天子]:蜗角虚名,蝇头微利,拆鸳鸯在两下里。[二煞] 你休忧“文齐福不齐”,我只怕你“停妻再娶妻”。休要“一春鱼雁无消息”!我这里青鸾有信频须寄,你却休“金榜无名誓不归”。找出并朗诵下列语句,想想这表现莺莺怎样的思想?你怎样看待这种思想?鉴赏人物形象 相国小姐崔莺莺所追求的婚姻是以爱情为基础的,在很大程度上就是对以门第、财产和权势为条件的择偶标准的抗拒。在男尊女卑的封建时代,这种追求是进步思想对封建伦理、封建礼教猛烈冲击的表现。怎样看待莺莺珍重爱情,鄙视功名利禄的思想?第二课时人物心理:

刻画方法:离愁别恨:忧心忡忡:惴惴不安:埋怨不满:直抒胸臆:但得一个并头莲,煞强如……情景交融:晓来谁染霜林醉,总是离人泪。

夕阳古道无人语,禾黍秋风听马嘶。妙用修辞:典故、比喻、对偶、夸张细腻的心理描写: 1、《长亭送别》曲词以词采典雅见长,堪称元曲绝唱。鉴赏[端正好],说说情与景是怎样交融的? 碧云天,黄花地,西风紧,北雁南飞。晓来谁染霜林醉?总是离人泪。

合作探究 “碧云天,黄花地,西风紧,北雁南飞。”一句一景,描绘了一幅空间广阔、色彩斑斓的图画:碧云满天,黄花遍地,西风凄紧,北雁南飞。这广袤而凄凉的秋景恰到好处地烘托了莺莺离别的痛苦。

“晓来谁染霜林醉?总是离人泪。”一问一答,“霜林醉”写景,“泪”字表情,融情于景,在为离别的痛苦而流了一夜眼泪的莺莺心中,经霜的树叶是被她的离情感动而变红的。

碧云、黄花、西风、北雁、霜林等意象组合成凄美动人的深秋图景,烘托了莺莺因即将离别而产生的痛苦心情。 2、“晓来谁染霜林醉?总是离人泪”中哪个字最妙? 林叶经霜变红是自然现象,而在充满离别愁绪的莺莺眼中,是离人的斑斑血泪染红了林叶。“染”字好,用拟人修辞格,沟通了景与情的联系,使得大自然的景物融入了凝重的离愁,蒙上了一层沉郁忧伤的感彩,萧瑟的秋景与悲凄的心境化而为一,无法分开,创造了委婉深沉、令人感伤的凄美意境,增强了感染力。2、“晓来谁染霜林醉?总是离人泪”中哪个字最妙? 王实甫之词,如花间美人。铺叙委婉,深得骚人之趣,极有佳句,若玉环之出浴华清,绿珠之采莲洛浦。

——朱劝《太和正音谱》鉴赏修辞:

听得道一声“去也”,松了金钏;遥望见十里长亭,减了玉肌。昨宵今日,清减了小腰围。

我谂知这几日相思滋味,却原来比别离情更增十倍。

蜗角虚名,蝇头微利。

泪添九曲黄河溢,恨压三峰五岳低。

遍人间烦恼填胸臆,量这些大小车儿如何载得起?夸张,震惊;伤心,憔悴

夸张,相思情重

比喻,鄙视功名

夸张,泪多恨重

夸张 ,烦恼浓重 意象的精心选用

情景的密切交融

心理的传神描绘

典故的适当运用

修辞的广泛使用

诗词的巧妙化用人性美

意境美

曲词美

声韵美词句警人

余香满口小结 宝玉道:“妹妹,要论你,我是不怕的。你看了,好歹别告诉人。真是好文章!你要看了,连饭也不想吃呢!”一面说,一面递过去。黛玉把花具放下,接书来瞧。从头看去,越看越爱,不顿饭时,己看了好几出了。但觉词句警人,余香满口。一面看了,只管出神,心内还默默记诵。宝黛读曲拓展阅读 《西厢记》在贾宝玉林黛玉心中引起的强烈共鸣,也正是封建时代青年男女的共鸣。难怪封建卫道士要视之为“移人性情”的洪水猛兽,明、清两代统治者都曾明令禁毁,甚至道光二十四年浙江学政还在省城设局收毁之,后来类似情况还不断重演。一些封建帮闲还大造舆论,说《西厢记》是“淫书之尤者”,“看了《西厢记》,到老不成器”,千方百计诋毁之。更有甚者,他们还瞎编什么《西厢记》作者“嚼舌而死”,死后被打入地狱不得超生,连那些推崇者如李卓吾、全圣叹,也因评点《西厢》而不得善终云云。

文学家、诗人郭沫若曾经说过:文艺母亲的女孩儿里,“要以《西厢》最完美,最绝世了。《西厢》是超过时空的艺术品,有永恒而且普遍的生命。”知多一点《西厢记》故事的演变唐代——元稹《会真记》(又名《莺莺传》) ——传奇小说

金代——董解元《西厢记诸宫调》——说唱故事

元代王实甫《西厢记》(《崔莺莺待月西厢记》)——杂剧《西厢记》故事的演变唐代元稹《会真记》(又名《莺莺传》) ——传奇小说。崔莺莺性格软弱,屈服于命运;张生始乱终弃。有“女色祸人”之论。

金代董解元《西厢记诸宫调》——说唱故事。男女主人公为争取婚姻自主,共同抗争;“才子配佳人”。

元代王实甫《西厢记》(《崔莺莺待月西厢记》)——杂剧。提出“有情人终成眷属”理想,突出双方纯真爱情;表现男女主人公反抗封建势力,追求婚姻自由的自觉要求。

同课章节目录

- 第一单元 走近经济

- 1 钱(王则柯)

- 2 规则和信用:市场经济的法制基石和道德基石(林其屏)

- 3 向小康生活迈进的期待(沈杰)

- 第二单元 新闻

- 4 东方风来满眼春(节选)(陈锡添)

- 5 “神五”载人航天飞行新闻两篇

- 6 喜看稻菽千重浪(沈英甲)

- 7 访李政道博士(闵捷)

- 8 甘地被刺

- 表达交流活动 到新闻视窗“亮相”

- 感悟语言的奥妙——《语文常谈》

- 第三单元 戏剧

- 9雷雨(节选)(曹禺)

- 10 哈姆莱特(节选)(莎士比亚)

- 11 城南旧事(节选)(原著 林海音 改编 伊明)

- 12 长亭送别(王实甫)

- 13 等待戈多(节选)(萨缪尔·贝克特)

- 表达交流活动 粉墨登场乐一回

- 生存还是毁灭——《莎士比亚悲剧四种》

- 第四单元 文言文(3)

- 14 鸿门宴(司马迁)

- 15 陈情表(李密)

- 16 段太尉逸事状(柳宗元)

- 17 游褒禅山记(王安石)

- 18 郑伯克段于鄢(《左传》)

- 19 报任安书(节选)(司马迁)

- 表达交流活动 妙语奇思尽挥洒