2024-2025学年(统编版2024)七年级历史上册 第11课 西汉建立和“文景之治”【教学设计】表格式

文档属性

| 名称 | 2024-2025学年(统编版2024)七年级历史上册 第11课 西汉建立和“文景之治”【教学设计】表格式 |

|

|

| 格式 | docx | ||

| 文件大小 | 710.0KB | ||

| 资源类型 | 教案 | ||

| 版本资源 | 统编版 | ||

| 科目 | 历史 | ||

| 更新时间 | 2024-09-30 11:42:49 | ||

图片预览

文档简介

2024-2025学年(统编版2024)七年级历史上册★★11

《西汉建立与“文景之治”》教学设计

课题:西汉建立与“文景之治”

课标要求

通过了解休养生息政策、“文景之治”、张骞通西域、“丝绸之路”的开辟、汉武帝的大一统,知道西汉从建立之初的社会残破发展到国力强盛的变化及原因

教材分析

本课是部编版中国历史七年级上册第三单元:秦汉时期:统一多民族国家的建立和巩固的第三课:西汉建立和文景之治。在内容上本课共有三个小节:西汉的建立、休养生息政策、文景之治。这三个子目之间互为因果关系,西汉的建立是实施休养生息政策的前提,“文景之治”是休养生息政策的结果,因此在本节课中最重要的是分析休养生息政策的背景、内容及其意义。

学情分析

本课的授课对象主要是七年级学生,从知识基础看,七年级学生刚刚开始历史知识的学习,知识储备不足。但经过前一课的学习,学生对秦的暴政与秦的灭亡有了深入学习,因而较容易理解汉初休养生息政策。但这个阶段的学生史料阅读的能力比较差,需要教师引入史料引导学生进行分析,培养学生论从史出、史料实证的能力。从思维能力上看,七年级学生以形象思维为主,抽象思维正在发展,思维活跃,因此在教学过程中教师可以根据学生身上的特点,充分调动学生的积极性,多提供图片、地图等形象化的材料,引导学生高效学习,培养学生的学科思维能力,同时培养学生理性思考、辩证分析问题的能力。

教学目标

通过文字、图片等史料了解西汉的建立、西汉初期的修养生息政策以及文景之治等史实。 通过分析相关史料,认识西汉建立初期社会经济的百废待兴;通过提取材料有效信息、研读课本有关史料,理解从西汉建立初期的“百废待兴”到文景之治的变化及原因,逐步培养史料实证、历史解释等能力。 通过分析史料,结合所学知识,认识民生的重要性,体会“以民为本”“民为邦本”的思想,并能够鉴古知今汲取治国经验,涵养家国情怀。

教学重难点

重点:休养生息政策的措施、文景之治的内容及影响。 难点:休养生息政策与文景之治的内在联系

教学方法

讲授法、讨论法、史料结合

教学过程

教学环节 教师活动 学生活动 设计意图

新课导入 教师依据教材前言,引导学生思考“汉初统治者为了稳固政权会采取什么样的政策,采取这些政策之后又会出现什么样的局面?” 学生思考回答:多年战乱,人民生活困苦,社会面临很多困难。 用材料问题为导入,吸引学生的兴趣。

一、西汉的建立 (一)西汉的建立 教师展示西汉建立的时间、背景、定都的地点以及开国皇帝 汉初的社会境况 教师展示材料及教材第二段的内容,引导学生想象和思考当时的社会景象是什么样的?出现这样的局面的原因是什么? 材料研读:《汉书·食货志》所记载的:西汉刚建立时,“民失作业,而大饥谨。凡米石五千,人相食,死者过半”。 教师引导学生分析材料,并从材料中得出西汉建立后人口锐减、人民流离失所、田地荒芜、社会经济遭到了严重破坏的社会景象。 接着老师进一步引导学生思考当时的统治者面临的难题,让学生知道刘邦面临的首要问题是:恢复和发展社会生产,巩固新生的王朝。提出问题面对这样此种情景,如果你是汉高祖你会采取什么样的措施? 根据学生的回答,引出修养生息政策。 阅读教材 阅读并分析材料,回答:死亡人数多,人民流离失所,社会经济遭到破坏。 思考回答:因为秦的暴政从而爆发了大规模的农民起义,造成社会凋零。这时候新建的西汉需要恢复生产,最好的方法是修养。 帮助学生梳理知识,巩固基础知识。 培养学生史料实证、历史解释的能力。 引导学生思考西汉面临的社会问题,帮助学生更好了解休养生息政策。

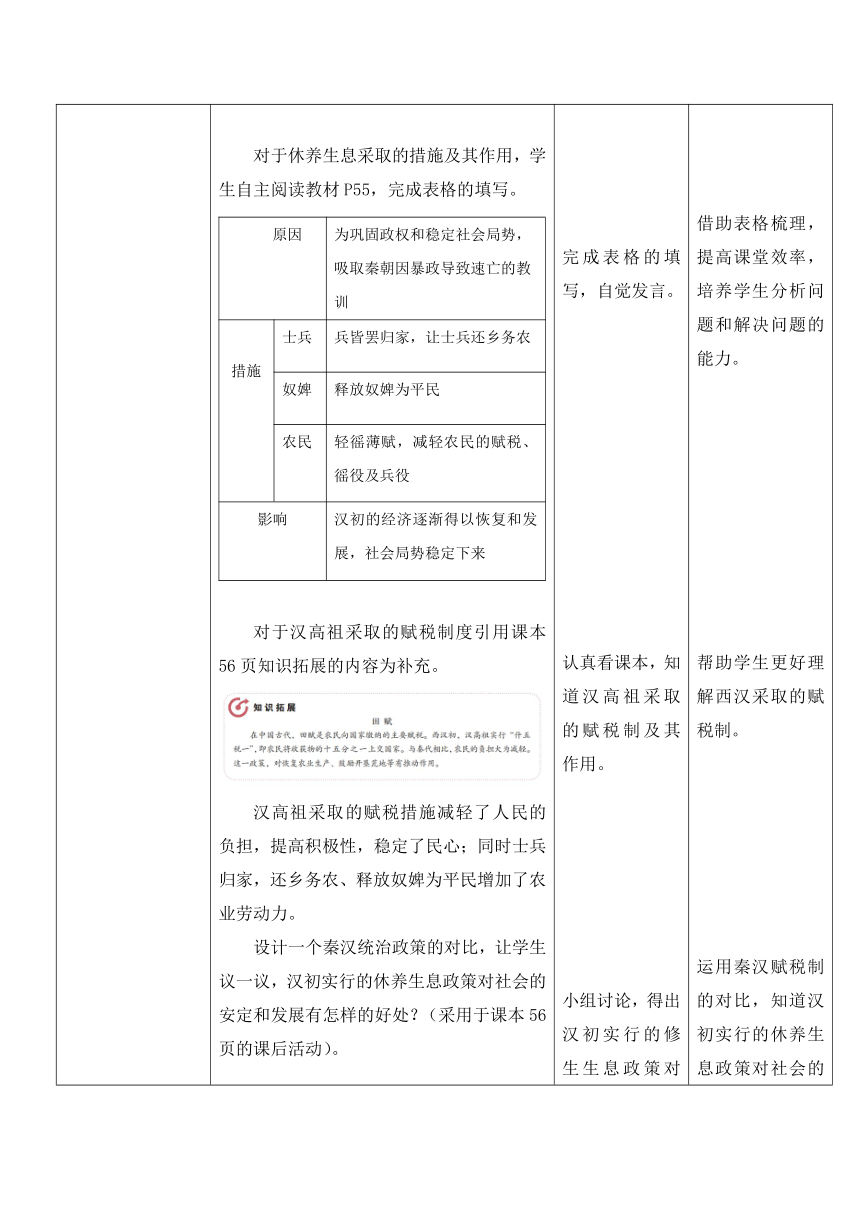

休养生息政策 三、“文景之治” 为了巩固新生政权和稳定社会局势,汉高祖刘邦吸收了老子“无为而治”的思想,采取了休养生息的政策。请同学们观看视频,理解何为“无为而治”。 观看完视频后,请同学们回答老师的问题:何为“无为而治”? 既然我们理解了“无为而治”,那请同学们对休养生息政策进行名词解释。 休养生息政策是国家在大动荡或大变革以后,实施的减轻人民负担,保养民力,增值人口,以达到恢复社会经济、稳定政治统治的政策。 对于休养生息采取的措施及其作用,学生自主阅读教材P55,完成表格的填写。 原因为巩固政权和稳定社会局势,吸取秦朝因暴政导致速亡的教训 措施士兵兵皆罢归家,让士兵还乡务农奴婢释放奴婢为平民农民轻徭薄赋,减轻农民的赋税、徭役及兵役影响汉初的经济逐渐得以恢复和发展,社会局势稳定下来

对于汉高祖采取的赋税制度引用课本56页知识拓展的内容为补充。 汉高祖采取的赋税措施减轻了人民的负担,提高积极性,稳定了民心;同时士兵归家,还乡务农、释放奴婢为平民增加了农业劳动力。 设计一个秦汉统治政策的对比,让学生议一议,汉初实行的休养生息政策对社会的安定和发展有怎样的好处?(采用于课本56页的课后活动)。 对汉文帝、汉景帝进行一个基本了解。 展示材料,让学生分析“文景之治”中汉文帝和汉景帝实施的措施。 (一)注重农业生产,提倡以农为本 材料一:夫农,天下之本也,朕亲率天下农耕以供粢盛(zi cheng)(古代盛在祭器内以供祭祀的谷物),皇后亲桑以奉祭服,其具礼仪。——《汉书·文帝记》 材料二:农,天下之本也。黄金珠玉,饥不可食,寒不可衣……其令郡国务劝农桑,益种树可得衣食物。 一《汉书·景帝纪》 知道两位皇帝采取农业方面的措施是注重农业生产,提倡以农为本。提出问题,让他们想一想:为什么要实行以农为本的政策?(P56课后活动) 农业是主要生产部门,是国家主要财源;大量土地荒芜,人民饥荒,国库亏空,为了保障人民基本生存,社会安定,必须实行以农为本的政策。 (二)进一步减轻赋税和徭役 对于赋税和徭役方面,我们用秦的赋税和西汉初的赋税进行对比,看看汉的赋税制和秦有什么不同? “以德化民”,废除严刑峻法。 材料三:年八十已上,赐米人月一石(dan),肉二十斤;九十已上,又赐帛人二匹,絮三斤。 ——《汉书·文帝纪第四》 材料四:当劓(yi,割鼻子)者,笞(用鞭、杜或竹板抽打)三百;当斩左止(趾)者,笞五百………… ———《汉书·刑法志》 材料五:景帝改笞(用鞭、杖或竹板抽打)刑五百为二百,三百为一百…… ——《 汉书·刑法志》 P56的相关史事为补充,深化文帝和景帝提倡的勤俭治国,反对奢侈浮华。 文景之治的社会表现是政治清明,经济发展,人民生活安定。当时的国力有了很大的增强,国家积累了大量的钱粮,库存的粮食和铜钱非常充盈。这一时期的统治局面,历史上称为“文景之治”。 是指不要人为的做什么事,一切顺其自然。 为了恢复社会稳定和国家经济,朝廷不主动做什么,让人民休养生息。 完成表格的填写,自觉发言。 认真看课本,知道汉高祖采取的赋税制及其作用。 小组讨论,得出汉初实行的修生生息政策对社会的作用。 认真阅读,认识汉文帝、汉景帝。 阅读分析材料,回答:注重农业生产。 思考回答:农业是人们解决温饱问题的第一保障,是国家主要财源。 回答:汉朝赋税和徭役比秦朝的要轻,并且服役的年龄也延长了。 分析材料,回答:刑罚减轻了,废除了一些严刑峻法。 认真听讲 借助视频,帮助学生更好理解“无为而治”和“休养生息政策”,培养学生历史解释的能力。 借助表格梳理,提高课堂效率,培养学生分析问题和解决问题的能力。 帮助学生更好理解西汉采取的赋税制。 运用秦汉赋税制的对比,知道汉初实行的休养生息政策对社会的好处,培养学生小组合作的能力。 加强学生对两位皇帝的认识。 认识到农业在我国的重要地位。 提供秦汉两个国家的赋税比,引导学生对比,真实再现历史情境,帮助学生进一步认识文景之治轻徭薄赋的措施,培养学生的时空观念。 引导学生分析史料,有助于培养学生史料实证、历史解释的能力。 贯彻勤俭节约的思想,潜移默化影响学生,使其内化于行,外化于行。

四、课堂小节 本节课的新知识我们学习完了,我们来回忆一下我们本节课所学的知识。 跟着老师一起回忆本节课新知识。 巩固本节课所学知识。

五、课堂练习 1、1.西汉建立之初,到处是残破荒凉的景象。人民流离失所,人口锐减,大片的土地荒芜。面对这种社会景象,统治者面临的首要课题是 ( ) 提倡勤俭节约 B.加强中央集权C.大力整顿吏治 D.恢复和发展社会生产 2.据史料记载,汉武帝继位之初,“太仓之粟,陈陈相因, 充溢露积于外,至腐败不可食”。这一现象出现的历史背景是 ( ) A.西汉的赋税十分沉重 B.汉初奢靡之风盛行 C.“文景之治”的出 D.罢黜百家,尊崇儒术 3、“天下初定,故大城名都散亡,户口可得而数者十二三。”这反映了西汉初年 ( ) A.人口锐减 B.土地荒芜 C.社会安定 D.经济繁荣 认真看题,选出最合适的答案。 检测学生本节课所学知识的掌握情况,巩固所学知识。

六、板书设计 西汉的建立与“文景之治” 西汉的建立 二、休养生息政策 三、“文景之治”

《西汉建立与“文景之治”》教学设计

课题:西汉建立与“文景之治”

课标要求

通过了解休养生息政策、“文景之治”、张骞通西域、“丝绸之路”的开辟、汉武帝的大一统,知道西汉从建立之初的社会残破发展到国力强盛的变化及原因

教材分析

本课是部编版中国历史七年级上册第三单元:秦汉时期:统一多民族国家的建立和巩固的第三课:西汉建立和文景之治。在内容上本课共有三个小节:西汉的建立、休养生息政策、文景之治。这三个子目之间互为因果关系,西汉的建立是实施休养生息政策的前提,“文景之治”是休养生息政策的结果,因此在本节课中最重要的是分析休养生息政策的背景、内容及其意义。

学情分析

本课的授课对象主要是七年级学生,从知识基础看,七年级学生刚刚开始历史知识的学习,知识储备不足。但经过前一课的学习,学生对秦的暴政与秦的灭亡有了深入学习,因而较容易理解汉初休养生息政策。但这个阶段的学生史料阅读的能力比较差,需要教师引入史料引导学生进行分析,培养学生论从史出、史料实证的能力。从思维能力上看,七年级学生以形象思维为主,抽象思维正在发展,思维活跃,因此在教学过程中教师可以根据学生身上的特点,充分调动学生的积极性,多提供图片、地图等形象化的材料,引导学生高效学习,培养学生的学科思维能力,同时培养学生理性思考、辩证分析问题的能力。

教学目标

通过文字、图片等史料了解西汉的建立、西汉初期的修养生息政策以及文景之治等史实。 通过分析相关史料,认识西汉建立初期社会经济的百废待兴;通过提取材料有效信息、研读课本有关史料,理解从西汉建立初期的“百废待兴”到文景之治的变化及原因,逐步培养史料实证、历史解释等能力。 通过分析史料,结合所学知识,认识民生的重要性,体会“以民为本”“民为邦本”的思想,并能够鉴古知今汲取治国经验,涵养家国情怀。

教学重难点

重点:休养生息政策的措施、文景之治的内容及影响。 难点:休养生息政策与文景之治的内在联系

教学方法

讲授法、讨论法、史料结合

教学过程

教学环节 教师活动 学生活动 设计意图

新课导入 教师依据教材前言,引导学生思考“汉初统治者为了稳固政权会采取什么样的政策,采取这些政策之后又会出现什么样的局面?” 学生思考回答:多年战乱,人民生活困苦,社会面临很多困难。 用材料问题为导入,吸引学生的兴趣。

一、西汉的建立 (一)西汉的建立 教师展示西汉建立的时间、背景、定都的地点以及开国皇帝 汉初的社会境况 教师展示材料及教材第二段的内容,引导学生想象和思考当时的社会景象是什么样的?出现这样的局面的原因是什么? 材料研读:《汉书·食货志》所记载的:西汉刚建立时,“民失作业,而大饥谨。凡米石五千,人相食,死者过半”。 教师引导学生分析材料,并从材料中得出西汉建立后人口锐减、人民流离失所、田地荒芜、社会经济遭到了严重破坏的社会景象。 接着老师进一步引导学生思考当时的统治者面临的难题,让学生知道刘邦面临的首要问题是:恢复和发展社会生产,巩固新生的王朝。提出问题面对这样此种情景,如果你是汉高祖你会采取什么样的措施? 根据学生的回答,引出修养生息政策。 阅读教材 阅读并分析材料,回答:死亡人数多,人民流离失所,社会经济遭到破坏。 思考回答:因为秦的暴政从而爆发了大规模的农民起义,造成社会凋零。这时候新建的西汉需要恢复生产,最好的方法是修养。 帮助学生梳理知识,巩固基础知识。 培养学生史料实证、历史解释的能力。 引导学生思考西汉面临的社会问题,帮助学生更好了解休养生息政策。

休养生息政策 三、“文景之治” 为了巩固新生政权和稳定社会局势,汉高祖刘邦吸收了老子“无为而治”的思想,采取了休养生息的政策。请同学们观看视频,理解何为“无为而治”。 观看完视频后,请同学们回答老师的问题:何为“无为而治”? 既然我们理解了“无为而治”,那请同学们对休养生息政策进行名词解释。 休养生息政策是国家在大动荡或大变革以后,实施的减轻人民负担,保养民力,增值人口,以达到恢复社会经济、稳定政治统治的政策。 对于休养生息采取的措施及其作用,学生自主阅读教材P55,完成表格的填写。 原因为巩固政权和稳定社会局势,吸取秦朝因暴政导致速亡的教训 措施士兵兵皆罢归家,让士兵还乡务农奴婢释放奴婢为平民农民轻徭薄赋,减轻农民的赋税、徭役及兵役影响汉初的经济逐渐得以恢复和发展,社会局势稳定下来

对于汉高祖采取的赋税制度引用课本56页知识拓展的内容为补充。 汉高祖采取的赋税措施减轻了人民的负担,提高积极性,稳定了民心;同时士兵归家,还乡务农、释放奴婢为平民增加了农业劳动力。 设计一个秦汉统治政策的对比,让学生议一议,汉初实行的休养生息政策对社会的安定和发展有怎样的好处?(采用于课本56页的课后活动)。 对汉文帝、汉景帝进行一个基本了解。 展示材料,让学生分析“文景之治”中汉文帝和汉景帝实施的措施。 (一)注重农业生产,提倡以农为本 材料一:夫农,天下之本也,朕亲率天下农耕以供粢盛(zi cheng)(古代盛在祭器内以供祭祀的谷物),皇后亲桑以奉祭服,其具礼仪。——《汉书·文帝记》 材料二:农,天下之本也。黄金珠玉,饥不可食,寒不可衣……其令郡国务劝农桑,益种树可得衣食物。 一《汉书·景帝纪》 知道两位皇帝采取农业方面的措施是注重农业生产,提倡以农为本。提出问题,让他们想一想:为什么要实行以农为本的政策?(P56课后活动) 农业是主要生产部门,是国家主要财源;大量土地荒芜,人民饥荒,国库亏空,为了保障人民基本生存,社会安定,必须实行以农为本的政策。 (二)进一步减轻赋税和徭役 对于赋税和徭役方面,我们用秦的赋税和西汉初的赋税进行对比,看看汉的赋税制和秦有什么不同? “以德化民”,废除严刑峻法。 材料三:年八十已上,赐米人月一石(dan),肉二十斤;九十已上,又赐帛人二匹,絮三斤。 ——《汉书·文帝纪第四》 材料四:当劓(yi,割鼻子)者,笞(用鞭、杜或竹板抽打)三百;当斩左止(趾)者,笞五百………… ———《汉书·刑法志》 材料五:景帝改笞(用鞭、杖或竹板抽打)刑五百为二百,三百为一百…… ——《 汉书·刑法志》 P56的相关史事为补充,深化文帝和景帝提倡的勤俭治国,反对奢侈浮华。 文景之治的社会表现是政治清明,经济发展,人民生活安定。当时的国力有了很大的增强,国家积累了大量的钱粮,库存的粮食和铜钱非常充盈。这一时期的统治局面,历史上称为“文景之治”。 是指不要人为的做什么事,一切顺其自然。 为了恢复社会稳定和国家经济,朝廷不主动做什么,让人民休养生息。 完成表格的填写,自觉发言。 认真看课本,知道汉高祖采取的赋税制及其作用。 小组讨论,得出汉初实行的修生生息政策对社会的作用。 认真阅读,认识汉文帝、汉景帝。 阅读分析材料,回答:注重农业生产。 思考回答:农业是人们解决温饱问题的第一保障,是国家主要财源。 回答:汉朝赋税和徭役比秦朝的要轻,并且服役的年龄也延长了。 分析材料,回答:刑罚减轻了,废除了一些严刑峻法。 认真听讲 借助视频,帮助学生更好理解“无为而治”和“休养生息政策”,培养学生历史解释的能力。 借助表格梳理,提高课堂效率,培养学生分析问题和解决问题的能力。 帮助学生更好理解西汉采取的赋税制。 运用秦汉赋税制的对比,知道汉初实行的休养生息政策对社会的好处,培养学生小组合作的能力。 加强学生对两位皇帝的认识。 认识到农业在我国的重要地位。 提供秦汉两个国家的赋税比,引导学生对比,真实再现历史情境,帮助学生进一步认识文景之治轻徭薄赋的措施,培养学生的时空观念。 引导学生分析史料,有助于培养学生史料实证、历史解释的能力。 贯彻勤俭节约的思想,潜移默化影响学生,使其内化于行,外化于行。

四、课堂小节 本节课的新知识我们学习完了,我们来回忆一下我们本节课所学的知识。 跟着老师一起回忆本节课新知识。 巩固本节课所学知识。

五、课堂练习 1、1.西汉建立之初,到处是残破荒凉的景象。人民流离失所,人口锐减,大片的土地荒芜。面对这种社会景象,统治者面临的首要课题是 ( ) 提倡勤俭节约 B.加强中央集权C.大力整顿吏治 D.恢复和发展社会生产 2.据史料记载,汉武帝继位之初,“太仓之粟,陈陈相因, 充溢露积于外,至腐败不可食”。这一现象出现的历史背景是 ( ) A.西汉的赋税十分沉重 B.汉初奢靡之风盛行 C.“文景之治”的出 D.罢黜百家,尊崇儒术 3、“天下初定,故大城名都散亡,户口可得而数者十二三。”这反映了西汉初年 ( ) A.人口锐减 B.土地荒芜 C.社会安定 D.经济繁荣 认真看题,选出最合适的答案。 检测学生本节课所学知识的掌握情况,巩固所学知识。

六、板书设计 西汉的建立与“文景之治” 西汉的建立 二、休养生息政策 三、“文景之治”

同课章节目录

- 第一单元 史前时期:中国境内早期人类与文明的起源

- 第1课 中国境内早期人类的代表—北京人

- 第2课 原始农耕生活

- 第3课 远古的传说

- 第二单元 夏商周时期:早期国家与社会变革

- 第4课 夏商周的更替(2018)

- 第四课 早期国家的产生和发展(2016)

- 第5课 青铜器与甲骨文

- 第6课 动荡的春秋时期

- 第7课 战国时期的社会变化

- 第8课 百家争鸣

- 第三单元 秦汉时期:统一多民族国家的建立和巩固

- 第9课 秦统一中国

- 第10课 秦末农民大起义

- 第11课 西汉建立和“文景之治”

- 第12课 汉武帝巩固大一统王朝

- 第13课 东汉的兴衰

- 第14课 沟通中外文明的“丝绸之路”

- 第15课 两汉的科技和文化

- 第四单元 三国两晋南北朝时期:政权分立与民族交融

- 第16课 三国鼎立

- 第17课 西晋的短暂统一和北方各族的内迁

- 第18课 东晋南朝时期江南地区的开发

- 第19课 北魏政治和北方民族大交融

- 第20课 魏晋南北朝的科技与文化

- 第21课 活动课:让我们共同来感受历史