纲要(上)第一单元 从中华文明起源到秦汉统一多民族封建国家的建立与巩固 复习课件(44张PPT)

文档属性

| 名称 | 纲要(上)第一单元 从中华文明起源到秦汉统一多民族封建国家的建立与巩固 复习课件(44张PPT) |  | |

| 格式 | pptx | ||

| 文件大小 | 21.5MB | ||

| 资源类型 | 试卷 | ||

| 版本资源 | 统编版 | ||

| 科目 | 历史 | ||

| 更新时间 | 2024-10-04 08:32:49 | ||

图片预览

文档简介

(共44张PPT)

《中外历史纲要》上册第1单元

第一课

中华文明的起源与早期国家

课标要求:通过了解石器时代中国境内有代表性的文化遗存,认识它们与中华文明起源以及私有制、阶级和国家产生的关系;通过甲骨文、青铜铭文及其他文献记载,了解私有制、阶级和早期国家的特征。

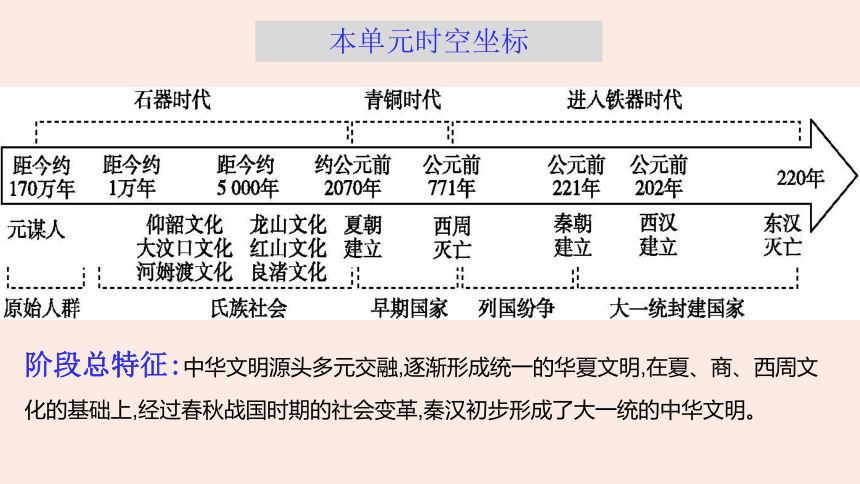

阶段总特征:中华文明源头多元交融,逐渐形成统一的华夏文明,在夏、商、西周文化的基础上,经过春秋战国时期的社会变革,秦汉初步形成了大一统的中华文明。

本单元时空坐标

【2023·广东卷·19(12分)】阅读材料并结合所学知识,完成下列要求材料 中华文明源远流长,其演进过程可从以下几个角度予以探究。

角度 内涵

多元一体格局的形成 中华文明的演进过程,在很大程度上可以视为不同地域的文明以及不同民族的文明,在交往中整合为一体的过程。

多民族的交融 中华文明的发展史从一个侧面来看就是多民族不断交融、共同创造的历史。

外来文明的吸收 中华文明不断与域外异质文明接触,积极吸收外来文化,具有很强的包容性。

雅与俗的互动 中华文明就是由雅化俗、由俗化雅,在雅与俗的互相转化中得以发展。

以复古为革新 中华文明实现变革的一种常见方式是以复古为革新,即借复古之名行革新之实。

——摘编自袁行霈等主编《中华文明史》

从材料中任意选取一个角度,对中华古代文明史进行分期,并运用中国古代史知识进行阐述。(要求:写出选取的角度,分期明确,阐述须有史实依据,逻辑清晰)

统一多多民族国家

唐朝:文化开放和多元。

宋到明清:市民文化

魏晋:民族交融

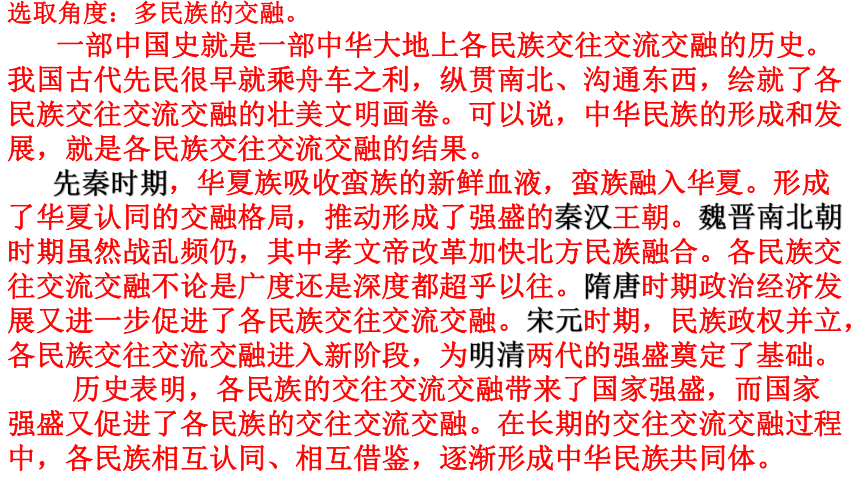

选取角度:多民族的交融。

一部中国史就是一部中华大地上各民族交往交流交融的历史。我国古代先民很早就乘舟车之利,纵贯南北、沟通东西,绘就了各民族交往交流交融的壮美文明画卷。可以说,中华民族的形成和发展,就是各民族交往交流交融的结果。

先秦时期,华夏族吸收蛮族的新鲜血液,蛮族融入华夏。形成了华夏认同的交融格局,推动形成了强盛的秦汉王朝。魏晋南北朝时期虽然战乱频仍,其中孝文帝改革加快北方民族融合。各民族交往交流交融不论是广度还是深度都超乎以往。隋唐时期政治经济发展又进一步促进了各民族交往交流交融。宋元时期,民族政权并立,各民族交往交流交融进入新阶段,为明清两代的强盛奠定了基础。

历史表明,各民族的交往交流交融带来了国家强盛,而国家强盛又促进了各民族的交往交流交融。在长期的交往交流交融过程中,各民族相互认同、相互借鉴,逐渐形成中华民族共同体。

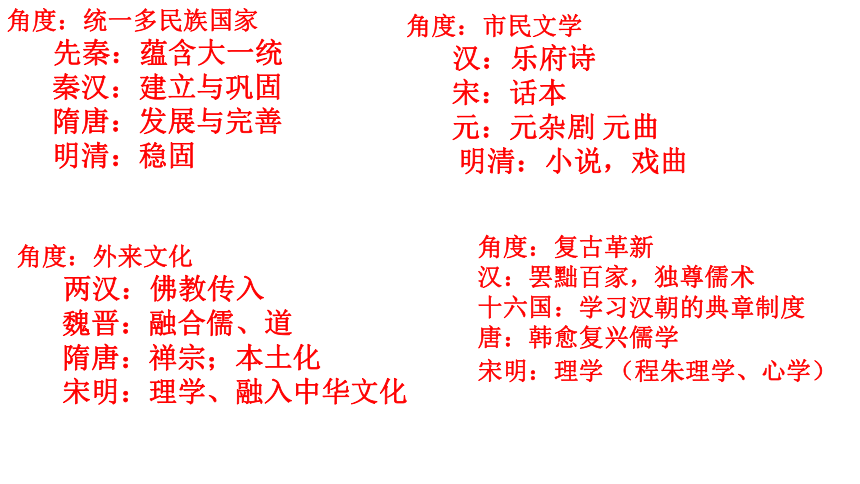

角度:统一多民族国家

先秦:蕴含大一统

秦汉:建立与巩固

隋唐:发展与完善

明清:稳固

角度:外来文化

两汉:佛教传入

魏晋:融合儒、道

隋唐:禅宗;本土化

宋明:理学、融入中华文化

角度:市民文学

汉:乐府诗

宋:话本

元:元杂剧 元曲

明清:小说,戏曲

角度:复古革新

汉:罢黜百家,独尊儒术

十六国:学习汉朝的典章制度

唐:韩愈复兴儒学

宋明:理学 (程朱理学、心学)

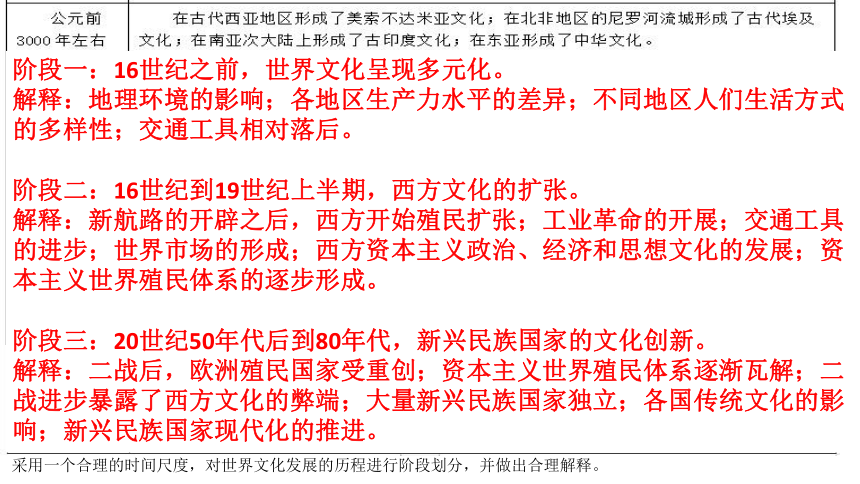

采用一个合理的时间尺度,对世界文化发展的历程进行阶段划分,并做出合理解释。

阶段一:16世纪之前,世界文化呈现多元化。

解释:地理环境的影响;各地区生产力水平的差异;不同地区人们生活方式的多样性;交通工具相对落后。

阶段二:16世纪到19世纪上半期,西方文化的扩张。

解释:新航路的开辟之后,西方开始殖民扩张;工业革命的开展;交通工具的进步;世界市场的形成;西方资本主义政治、经济和思想文化的发展;资本主义世界殖民体系的逐步形成。

阶段三:20世纪50年代后到80年代,新兴民族国家的文化创新。

解释:二战后,欧洲殖民国家受重创;资本主义世界殖民体系逐渐瓦解;二战进步暴露了西方文化的弊端;大量新兴民族国家独立;各国传统文化的影响;新兴民族国家现代化的推进。

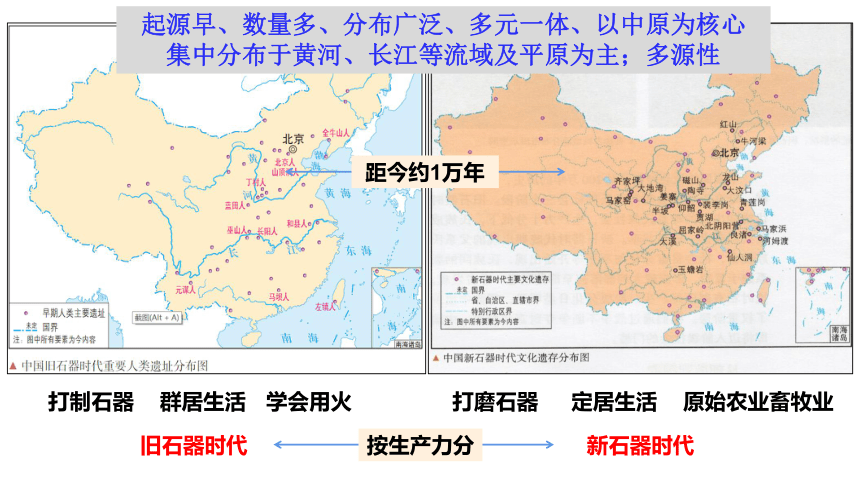

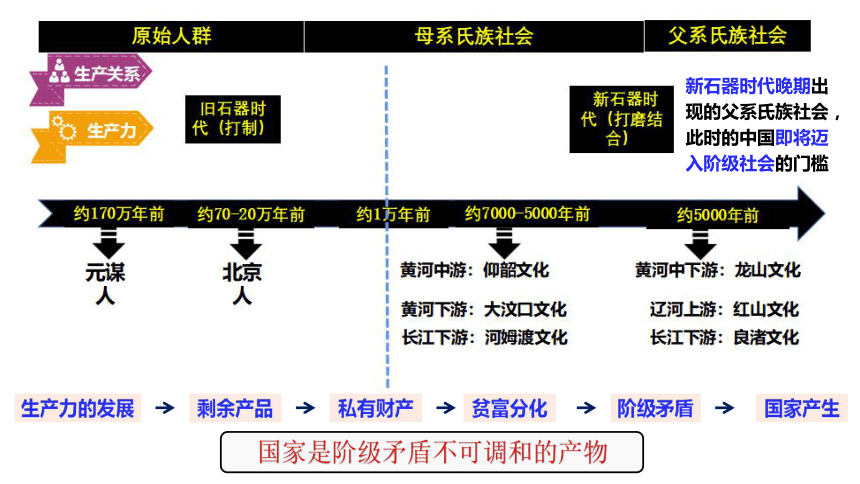

打制石器

群居生活

学会用火

旧石器时代

打磨石器

定居生活

原始农业畜牧业

新石器时代

按生产力分

距今约1万年

起源早、数量多、分布广泛、多元一体、以中原为核心

集中分布于黄河、长江等流域及平原为主;多源性

生产力的发展

剩余产品

私有财产

贫富分化

阶级矛盾

国家产生

国家是阶级矛盾不可调和的产物

新石器时代晚期出现的父系氏族社会,此时的中国即将迈入阶级社会的门槛

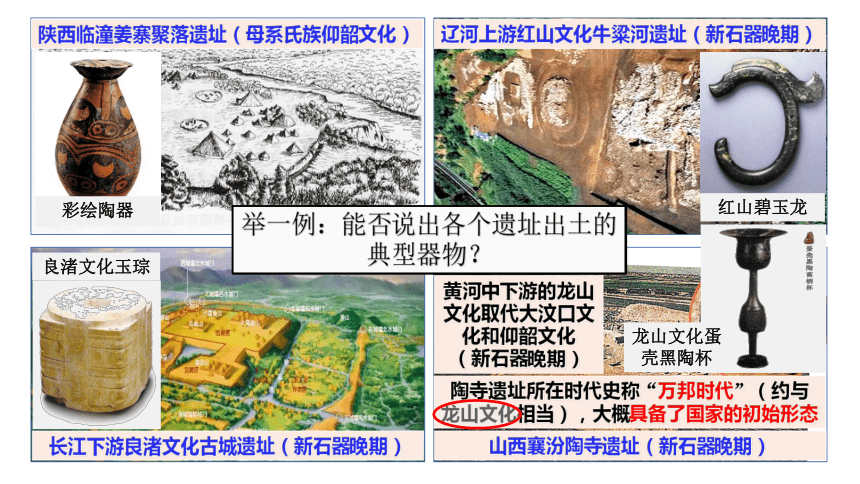

陕西临潼姜寨聚落遗址(母系氏族仰韶文化)

辽河上游红山文化牛粱河遗址(新石器晚期)

长江下游良渚文化古城遗址(新石器晚期)

山西襄汾陶寺遗址(新石器晚期)

陶寺遗址所在时代史称“万邦时代”(约与

龙山文化相当),大概具备了国家的初始形态

认一认:下列遗址分布是哪里的?

什么时代?什么遗址?

彩绘陶器

红山碧玉龙

良渚文化玉琮

举一例:能否说出各个遗址出土的典型器物?

黄河中下游的龙山文化取代大汶口文化和仰韶文化

(新石器晚期)

龙山文化蛋壳黑陶杯

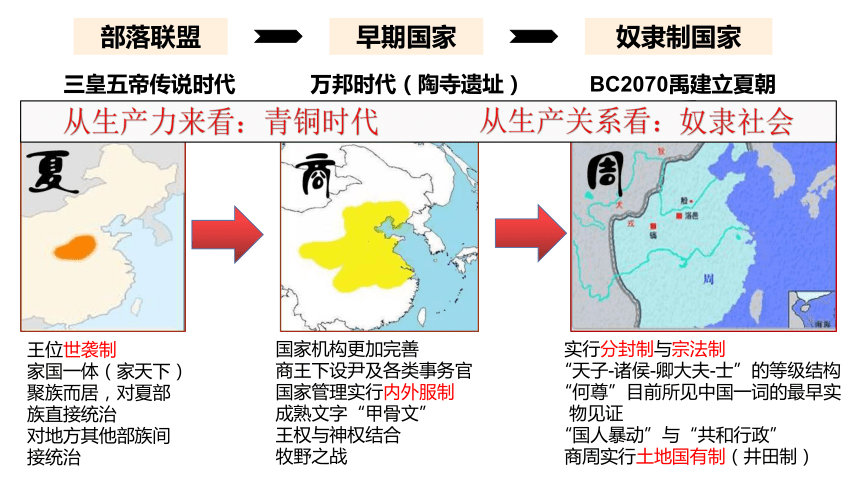

部落联盟

早期国家

奴隶制国家

三皇五帝传说时代

万邦时代(陶寺遗址)

BC2070禹建立夏朝

王位世袭制

家国一体(家天下)

聚族而居,对夏部族直接统治

对地方其他部族间接统治

国家机构更加完善

商王下设尹及各类事务官

国家管理实行内外服制

成熟文字“甲骨文”

王权与神权结合

牧野之战

实行分封制与宗法制

“天子-诸侯-卿大夫-士”的等级结构

“何尊”目前所见中国一词的最早实

物见证

“国人暴动”与“共和行政”

商周实行土地国有制(井田制)

从生产力来看:青铜时代 从生产关系看:奴隶社会

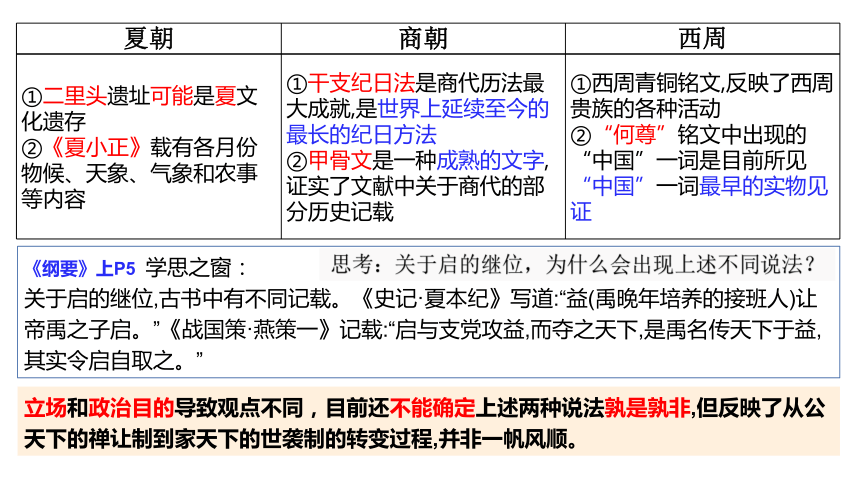

夏朝 商朝 西周

①二里头遗址可能是夏文化遗存 ②《夏小正》载有各月份物候、天象、气象和农事等内容 ①干支纪日法是商代历法最大成就,是世界上延续至今的最长的纪日方法 ②甲骨文是一种成熟的文字,证实了文献中关于商代的部分历史记载 ①西周青铜铭文,反映了西周贵族的各种活动

②“何尊”铭文中出现的“中国”一词是目前所见“中国”一词最早的实物见证

《纲要》上P5 学思之窗:

关于启的继位,古书中有不同记载。《史记·夏本纪》写道:“益(禹晚年培养的接班人)让帝禹之子启。”《战国策·燕策一》记载:“启与支党攻益,而夺之天下,是禹名传天下于益,其实令启自取之。”

思考:关于启的继位,为什么会出现上述不同说法?

立场和政治目的导致观点不同,目前还不能确定上述两种说法孰是孰非,但反映了从公天下的禅让制到家天下的世袭制的转变过程,并非一帆风顺。

思考:分封制的类别?

(选必一P2)思考点:

商朝实行内外服制,西周推行贵族等级分封制,你认为两者有哪些相同和不同之处?

相同:都是国家结构的体现;都维系地方与中央的关系,是国家治理的形式

不同:内外服制是较为松散的国家结构,中央对地方控制较弱较之内外服制,更进步的一种国家结构,与宗法制相融合,加强了中央对地方的控制。

嫡长子继承制

材料一 商朝晚期死去的商王多被称为帝,卜辞中出现了“帝丁”“帝甲”“文武帝”等称呼。在商王的庙号上加以“帝”字,使商王与上帝最终合一。

——王引淑、朗佩娟《中国政治思想史纲要》

材料二 西周时期分封的诸侯国与周王的关系有如下特点:第一,周王无权干涉诸侯国内政,诸侯国内设官分职、组建军队、采用何种方式治民,都由诸侯自行决定。第二,周王无权干涉诸侯国君的废立。第三,赋税收入均归诸侯国,周王不能享有,周王的一切财政收入均来源于周王直接管辖区。

——白寿彝《中国通史》

【探究】根据材料并结合所学,概括中国早期政治制度的特点。

材料一说明神权与王权结合

材料二说明最高执政集团尚未实现权力的高度集中

根据所学知识,以血缘关系为纽带维系,贵族政治,家国一体,等级森严

甲骨文(商)、青铜铭文等逐渐演化为今天的汉字,成为记载和传承中华文明的重要载体

1.商代青铜礼器的装饰花纹充满了神秘性、幻想性和威慑性(如图一);西周中期以后,青铜礼器在装饰上多采用几何形花纹,追求典雅、朴素的美(如图二)这一变化反映出

( )

A.周代青铜制造技艺已开始衰退

B.青铜器的功用发生了重大改变

C.观念形态从重神事转向重人事

D.父子相袭的工官制度遭到破坏

C

2.(2020·浙江1月选考真题)《诗经·大雅》祭祀乐歌有谓:“文王在上,於昭于天。周虽旧邦,其命维新。……文王陟(升)降,在帝左右。……文王孙子,本支百世。凡周之士,不显亦世。”诗文形象地反映了西周的政治风格。下列项中,对此解读正确的是

( )

①神权与王权结合 ②“传贤”演化为“传子”

③以旧邦维护政治联系 ④按血缘宗族关系分配政治权力

A.①④ B.②③ C.①②④ D.②③④

A

3.古代“领地国家”的特征是:在封建制度下,国王税收有两个来源,一部分来自国王自己的领地,一部分来自诸侯的进贡,国王则无权直接对诸侯领地进行征税。这说明中国在“领地国家”时期( )

A.构建以血缘关系为基础的文化心理认同

B.确立了以土地国有为基础的社会公有制

C.形成了地方绝对效忠中央的制度

D.实现以家天下为核心的集权机制

A

《中外历史纲要》上册第1单元

第二课

诸侯纷争与变法运动

课标要求:了解春秋战国时期的经济发展和政治变动,理解战国时期变法运动的必然性;了解老子、孔子学说;通过孟子、荀子、庄子等了解“百家争鸣”的局面及其意义。

材料:周文、武所封子弟同姓甚众,然后属疏远,相攻击如仇雠(chóu,仇的异体字),诸侯更相诛伐,周天子弗能禁止。 ——《史记·秦始皇本纪》

据材料分析诸侯纷争的原因?

血缘关系的疏远,周王室的衰微

春秋时期

战国时期

三家分晋 田氏代齐

思考:对比下列两份春秋与战国形势图,指出圈内区域发生的主要变化及其原因?

变化:北戎 赤狄等消失;原因:华夏认同观念,进入战国后,戎狄蛮夷融入华夏族

观点:土地私有制促进生产积极性;

变化:井田制逐渐瓦解,土地私有制兴起;

主要因素:春秋战国时期,铁犁牛耕出现和推广,水利工程兴修,农业生产力大幅度提高,引起了农业生产关系的变化。

1.下图是战国时期四大货币体系分布示意。另据考古资料发现,当时多地存在大量仿铸异地货币的现象。这反映出

A.铸币技艺得到发展

B.商品流通相互隔绝

C.国家统一动力增强

D.经济水平区域有别

C

今以众地者,公作则迟,有所匿其力也;分地则速,无所匿其力也。——《吕氏春秋·审分》

思考:概括材料观点?反映出战国时期的哪一变化 分析这种变化出现的主要因素?

秦国·关中平原

秦国·四川盆地

楚国·安徽治淮

吴国·邗沟(运河)

4

1

2

3

2.战国时期,养牛业发展迅速,各国对牛的饲养十分重视,出现了一批专门牧牛的人。如《左传》中记载了有专门放牛的奴隶。这表明战国时期( )

A.重农抑商推动了农业动力革命

B.农牧业的商品化趋势明显加强

C.奴隶集体劳作方式仍然占主导

D.耕作方式变迁影响农牧业发展

D

3.春秋战国之际,中国社会经历着前所未有的社会大变革,突出表现在( )

①从宗法分封到中央集权

②铁制农具和农业耕作技术的进步

③从学在官府到学术下移

④专制体制在全国范围内得以确立

A.①②③ B.①②④

C.①③④ D.②③④

A

城市

农业

手工业

生

产

力

商贾

货币

商业

农业

生

产

力

生产力发展推动生产关系变革

经济基础的变化推动了上层建筑的变革

各国变法成为潮流

1.生产力的发展。春秋战国时期,铁犁和牛耕技术的进步,导致了生产关系的变化。

2.兼并战争的需要。战国时期兼并战争日益剧烈,各国需富国强兵才能生存。

3.百家争鸣的出现。各家学派针对当时社会的现实问题,提出了自己的政治主张。

深化拓展:战国时期,新兴的地主阶级在许多国家掌握政权。他们为了打击旧的奴隶主贵族势力,建立封建政治和经济秩序,巩固新生政权,增强竞争实力,纷纷开展变法运动。如李悝在魏国推行变法,按照“食有劳而禄有功”的原则授予官职和爵位;主张“尽地力之教”,发展生产;颁布《法经》。吴起在楚国实行变法,“明法审令,捐不急之官”。

[深化拓展] 战国时期变法运动的必然性

战国时期时间最长、涉及面最广、改革最为彻底的一次变法;集列国变法之所长

5.春秋战国时期的学术往往主动触及时事,注重矫正社会弊病。“拨乱世,反之正”,虽最早由儒家提出,却无疑是诸子百家的共同愿景。这反映了( )

A.各学派学术研究领域的局限性

B.诸子百家的思想主张的一致性

C.儒家思想所具有的政治前瞻性

D.巨变时代知识分子的担当精神

D

4.“赳赳老秦,共赴国难;赳赳老秦,复我河山。”有“老秦”之誉的秦国崛起奋进并走向强大,无疑为秦王赢政建立统一的多民族国家奠定了坚实的基础。下列关于战国时期“秦国”的表述,不正确的是( )

A.实施按军功大小封赐的军功爵制

B.将秦、赵、燕北部长城连接起来

C.明确规定了重农抑商的原则

D.废除井田制确立土地私有制

B

《纲要》上册P11学思之窗:

商鞅由魏入秦后向秦孝公说:

治世不一道,便国不法古。故汤武不循古而王,夏殷不易礼而亡。反古者不可非,而循礼者不足多。

——《史记·商君列传》

阅读材料,谈谈你对商鞅变法思想的认识?

商鞅是新兴地主阶级的代言人,不仅提出了完备可行的变法政策,而且建立了完整的理论体系。他站在更高的理论高度,提出社会是向前发展的,社会的需要随着时代而变化,因而现行的政治制度也要适应时代的需要而改革,仅仅依靠“循礼”,无法实现富国强兵、在大国兼并战争中胜出的目标。

其思想是一种与时俱进的改革思想

人物 地位 核心思想 政治主张 其他成就

孔子 儒家学派创始人

老子 道家学派创始人

春秋时期的孔子与老子

《纲要》上册P12学习聚焦:百家争鸣是社会大变革在意识形态上的反映,各家学派针对当时社会现实问题,提出了自己的政治主张。

思考:春秋战国时期的两大显学及其创始人?

仁(关爱他人)

道是万物本原

为政以德,恢复周礼

无为而治,小国寡民

教育思想:有教无类;倡导私学

文化贡献:整理古籍,文化传承

朴素的辩证法思想

“百家争鸣”的意义:(纲要上P13)

(1)百家争鸣是春秋战国时期社会经济发展、阶级关系变化在思想领域内的反映,是中国历史上第一次思想解放运动。

(2)为新兴的地主阶级登上历史舞台奠定了思想理论基础。

(3)成为后世中华思想文化的源头活水,影响十分深远。

派别 代表 主张

儒家 孟子

荀子

道家 庄子

阴阳家 邹衍

墨家 墨子

法家 韩非

战国时期的各流派代表

6.有学者评价春秋战国某一学派时认为,他们关注国家,留下了治国理念,这就是公开、公平、公正,并且留下了应对变革的思想资源。下列观点出自该学派的是( )

A.礼者,人道之极也 B.治世不一道,便国不法古

C.执有命者,此天下之厚害也 D.天下之至柔,驰骋天下之至坚

B

认为人性善,提倡“仁政”

认为人性恶,主张隆礼重法

崇尚逍遥自由

认为五行间相互促进又相互制约,提出“相生相胜”理论

(代表下层平民)提倡节俭,主张“兼爱”“非攻”“尚贤”

(地主)主张以法为工具管理国家,控制臣民,体现了中央集权的政治思想

7.下表所示为春秋战国时期法、道、墨三家治国主张的相关论述。据此可知,这些主张( )

A.勇于突破礼制的束缚 B.适应了诸侯争霸战争的需要

C.具有朴素的民本思想 D.体现了奴隶主贵族政治诉求

C

(本课小结)春秋战国时期的社会转型(奴隶社会向封建社会转型)

1.经济大发展

(1)生产力:铁器、牛耕的使用。

(2)生产关系:井田制瓦解,土地私有制确立,以小农经济为主体的农耕经济开始形成。

2.政治大动荡

(1)王室衰微,诸侯争霸,各国变法,富国强兵。

(2)国家处于大分裂时期,但大国在争霸战争中相互兼并,实现了区域性的局部统一。

(3)新兴地主阶级成长,由奴隶主贵族政治向封建官僚政治演变。

(4)促进了新旧体制的更替,分封制逐渐崩溃,开始出现郡县制,形成中央集权的雏形。

3.文化大繁荣

(1)礼乐制度崩溃,形成了百家争鸣的局面,是中国历史上第一次思想解放潮流。

(2)在政治学、哲学、伦理学等方面取得了辉煌成就,奠定了中国思想文化的基础。

(3)春秋后期私学兴起,平民阶层加入了知识分子队伍,在天文、医学、文学、艺术等领域取得了一系列成就。

4.民族大交融

华夷观念削弱,出现华夏认同观,华夏族与周边的少数民族在征伐和生产中逐渐开始了交融。

拓展:政治主张泾渭分明的儒法两家,却在主张中央集权的大一统和等级制问题上不谋而合。在人生理想和处世态度方面,儒、墨、法各执一端,却又都主张积极进取,有所作为。

——摘自李宗桂著《中国文化导论》

思想的特点:内容上:学派众多;关系上:各种思想之间有关联;多元到一统趋势

先秦时期

《中外历史纲要》上册第1单元

第三课

秦统一多民族封建国家的建立

课标要求:通过了解秦朝的统一业绩及举措,认识统一多民族封建国家的建立及巩固在中国历史上的意义;通过了解秦朝社会矛盾和农民起义,认识秦朝崩溃的原因。

(1)人民愿望:长期战乱,渴望安定统一。

(2)经济需求:各地域经济的发展,要求打破政治分裂所带来的阻碍。

(3)地理位置:秦国地理位置优越,物质基础雄厚。

(4)主观因素:数代秦王励精图治,广纳贤才,吏治较为清明。

(5)综合国力:商鞅变法后国家日益强盛。

“乱莫大于无天子,无天子则强者胜弱,众者暴寡,以兵相刬,不得休息。”

——《吕氏春秋》

顺序:韩赵魏楚燕齐

方针:远交近攻

先弱后强

结合材料与教材思考:秦完成统一的背景(原因)

秦长城的起止点?

秦疆域的“四至”?

秦新并入的疆域主要融合了哪些少数民族?何官职管理?

图解历史

东至海暨朝鲜,西至临洮、羌中,南至北向户,北据河为塞,并阴山至辽东。

——《史记·秦始皇本纪》

领域 措施

制度 地方

中央

经济

文化

交通

军事

其他

皇帝制度

三公九卿制

郡县制(全国范围)

统一文字(小篆)、焚书坑儒

统一货币和度量衡

修驰道、直道、五尺道;车同轨

北击匈奴,修筑长城;

征服南越,控西南夷

颁行法律;编制户籍;

迁徙六国贵族豪强到关中、巴蜀等地;整顿社会风俗;

文书行政管理制度等

据所学思考秦朝为治理辽阔的疆域,采取的措施?

秦朝政治制度与先秦时期政治制度比较有何明显差异?

差异1:先秦时期政治是以血缘为纽带,是典型的贵族政治,而秦朝是各级官员君主任命、不得世袭的封建官僚政治。

差异2:虽然分封制较之内外服制,中央对地方管理有所加强,但中央并未真正实现权力高度集中;秦进一步强化了中央对地方的有效管理,实现了中央集权。

差异3:商周时君权受到原始民主传统制约,而秦朝君主进一步集权,皇权独尊。

8.许多学者认为,秦朝的建立标志着官僚政治取代夏、商、周时期的贵族政治。根据所学知识判断,“官僚政治”的最基本特点是( )

A.“封建亲戚”

B.突出皇帝的独尊地位

C.“共和行政”

D.官员由中央任免和考核

D

材料题:秦始皇全面推行郡县制,以郡统县,郡行政长官称守,掌一郡行政等事务,设郡尉负责军事。郡下设县,县行政长官称县令。每年岁末,郡守派遣官吏赴京师上计(地方官吏于岁末年终将一年的政绩汇报给国君或上级官员),向中央呈交记录本郡情况的计簿。朝廷据此行赏罚。县则在郡上计前,向郡守呈交县计簿。中央派监御史监察郡政,纠举弹劾有罪过的官吏。

——摘编自《简明中国历史读本》

据材料概括秦朝中央政府通过郡县制来加强对地方控制的措施?结合所学知识指出郡县制全面推行的政治条件?

措施:郡县官员分工负责,相互牵制;定期对郡县长官进行考核;中央派官员监察地方官。

条件:秦统一六国。

图为睡虎地秦墓竹简

领域 措施

制度 地方

中央

经济

文化

交通

军事

其他

皇帝制度

三公九卿制

郡县制(全国范围)

统一文字(小篆)

统一货币和度量衡

修驰道、直道、五尺道、灵渠;车同轨

北击匈奴,修筑长城;

征服南越,控西南夷

颁行法律;编制户籍;

迁徙六国贵族豪强到关中、巴蜀等地;整顿社会风俗;

文书行政管理制度等

据所学思考秦朝为治理辽阔的疆域,采取的措施?

五尺道

直道

驰道

灵渠连接了湘江和漓江,沟通了长江和珠江两大水系(征服岭南)

思考:秦代交通有何特点?

以都城咸阳为中心;

分布广(全国);

水陆并举,类型多样化;

统一建设标准等

9.有人称赞秦始皇说:“今陛下兴义兵,诛残贼,平定天下,海内为郡县,法令由一统,自上古以来未尝有,五帝所不及。”晋朝有人指责他“无道”。明朝思想家李贽则说:“始皇出世,李斯相之,天崩地坼,掀翻一个世界,又创立一个世界,是圣是魔,未可轻议。”但无可否认秦始皇对中国历史最深远的影响是( )

A.创立的政治制度,奠定了中国两千多年封建社会政治制度的基础

B.统一货币、度量衡,修建驰道,有利于商业的发展

C.实行暴政,导致秦短暂而亡

D.采取“焚书坑儒”政策,钳制了思想,摧残了文化

A

①秦顺应了历史发展潮流,建立了统一的中央集权国家

②有力地促进了各地区、各民族政治、经济、文化的交往交流交融

③推动了统一多民族国家政治、经济、社会的发展

结合所学思考1:秦统一的意义?

思考2:秦朝统治措施的局限?

秦末陈胜(号“张楚”)、吴广起义,发动中国历史上第一次农民起义;

刘邦、项羽等反秦势力日益壮大,BC207年,刘邦进占咸阳,秦亡。

《中外历史纲要》上册第1单元

第四课

西汉与东汉——统一多民族封建国家的巩固

课标要求:通过了解汉朝削藩、开疆拓土、尊崇儒术等举措,认识统一多民族国家的巩固在中国历史上的意义;通过了解汉代社会矛盾和农民起义,认识两汉衰亡的原因。

纲要上P20史料阅读:

汉兴,扫除烦苛,与民休息。至于孝文,加之以恭俭,孝景遵业,五六十载之间,至于移风易俗,黎民醇厚。周云成康,汉言文景,美矣!

——《汉书·景帝纪》

材料反映了中国古代哪一盛世局面

指出出现这一盛世局面的主要原因。

盛世:文景之治。

主要原因:汉初吸收秦朝速亡教训,实行休养生息政策。

汉兴之初,海内新定,同姓寡少,惩戒亡秦孤立之败,于是剖裂疆土,立二等爵。

——《汉书·诸侯王表》

吸收秦亡教训,汉初实行什么制度?

该制度有何隐患?

郡国并行制

→ 吴、楚等七国之乱

三公九卿制

“汉承秦制”具体表现在哪些方面?

郡县制

皇帝制

领域 措施 目的或作用

政治

经济

思想

颁布“推恩令”

削弱了诸侯王的势力

设置中朝

加强皇权,削弱丞相权力

实行以察举制为代表的新的官吏选拔制度

选拔更为优秀的人才

将全国划分为13州部,分设刺史,对辖区内郡级官员及子弟和豪强势力进行监察

加强对地方的监察和控制,加强中央集权

任用酷吏治理地方

改革币制,将铸币权收归中央

实行盐铁官营

推行均输平准

抑制工商业者

抑制富商大贾的势力,增加政府收入,加强中央集权

儒学独尊地位确立;思想一统巩固政治一统

尊崇儒术

(完成填空)汉武帝加强统一多民族国家统治采取的措施

图示汉代相关“制度”

图1

图2

图3

图1:中朝 图2:推恩令 图3:改革币制,铸五铢钱

推恩令、刺史制

汉武帝采取哪些措施致此种变化?

纲要上P21思考点:汉武帝为什么要建立刺史监察制?

强化对地方势力的控制,加强中央集权;巩固统一多民族国家

▼西汉形势图

试填写地图中“河西四郡”?

1

2

3

4

1

1—敦煌郡

2—酒泉郡

3—张掖郡

4—武威郡

张骞通西域

(联络大月氏抗击匈奴)

哪一事件实现西汉政权与西域的连通?因何而连?

BC60年,设于乌垒城(新疆轮台县)

10.西汉初年,游侠“驰骛于间阎(里巷),权行州域,力折公侯”。西汉中期以后,游侠“虽为侠而恂恂(温恭谨信的样子)有退让君子之风”。这一变化的主要原因是( )

A.国家治国理念的根本改变

B.君主专制制度日益加强

C.社会经济得到恢复和发展D.郡国并行体制的推行

A

P21史料阅读:《春秋》大一统者,天地之常经,古今之通谊(义)也……臣以为诸不在六艺之科孔子之术者,皆绝其道,勿使并进。邪辟之说灭息,然后统纪可一而法度可明,民之所从也。

——《汉书·董仲舒传》

“罢黜百家,独尊儒术”

“《春秋》大一统”

建立“太学”和地方官学,设五经博士,儒学成主流意识形态

11.研究公元前3世纪到公元3世纪的中国史,史家选择了一些关键词进行分析,如三公九卿制、郡县制、统一车轨和度量衡、设“中朝”、“推恩令”、盐铁官营、董仲舒等。据此可以得出的正确结论有( )

①中央集权制度确立

②工商业者社会地位提升

③汉承秦制有所损益

④封建统治思想走向成熟

A.①②③ B.②③④ C.①②④ D.①③④

D

重农抑商

措施 目的(作用)

政治

经济

文化

西汉统治

王莽篡汉

绿林赤眉

光武中兴

黄巾军起义

掌握两汉政权的更迭?

增强尚书台的作用

严格控制外戚干政

裁并郡县,裁减官吏,节省开支

整顿吏治,惩处贪污腐败

清查全国垦田、户口数量

释放奴婢

重视儒学

加强专制皇权;节省政府开支;稳定社会秩序

与民休息,缓和社会矛盾,推动社会经济重新发展

继承了西汉独尊儒术的传统,儒学得到了继续发展

12.汉光武帝在经济上恢复了西汉的三十税一制;实施度田,清查全国垦田、户口数量;六次下诏释放奴婢。其中度田遭到强烈反对,刘秀被迫妥协。这反映了( )

A.政府调整生产关系激化了阶级矛盾

B.东汉地方豪强地主的力量十分强大

C.两汉政权治国的经济理念一脉相承

D.东汉农业生产中奴隶制度依然存在

B

东汉灭亡原因

思考:东汉灭亡的原因?

东汉地方豪强地主的力量发展

外戚宦官交替专权

“党锢之祸”

黄巾军起义

统治集团内部矛盾

阶级矛盾

思考:东汉豪强地主发展根源?

田庄经济的发展,土地兼并的严重

思考:外戚宦官交替专权的根源

13.两汉人民创造了灿烂的文化,成就斐然。以下关于两汉文化成就的描述,有误的是( )

A.东汉班固撰写的《汉书》,是我国第一部纪传体断代史

B.东汉时的《神农本草经》是中国古代第一部药物学专著

C.东汉张仲景博采众方,著《伤寒杂病论》,被后世誉为“医圣”

D.东汉蔡伦发明造纸术,使纸成为主要的书写材料。

D

领域 时期 代表性成就 特点或历史地位(意义)

史学 西汉

东汉

科技 战国至西汉

西汉

东汉

文学 两汉

司马迁《史记》

①首创纪传体通史体裁

②一部兼具史学和文学特色的不朽名著

班固《汉书》

我国第一部纪传体断代史

《黄帝内经》

奠定了中医理论的基础(以阴阳五行学说解释病理变化)

《神农本草经》

《九章算术》

蔡伦改进造纸术

是中国古代第一部药物学专著

在中国数学史乃至世界数学史上都占有重要地位

纸成为主要书写材料,促进了中国和世界文化的传播和发展

《周髀算经》

(勾股定理)记载用杆标测日影以求日高

《灵宪》

张衡撰写的天文学专著(发明候风地动仪)

《伤寒杂病论》

“医圣”张仲景所著,奠定中医临床学的基础(辨证施治)

麻沸散

华佗发明的从植物提取、适用外科手术的麻醉药

汉赋与乐府诗

?是介于韵文和散文之间的文体;?乐府采集民歌而成

(完成填空)两汉时期的文化成就

14.历史图片被称为“凝固的历史”,关于下列图片信息解读正确的是( )

A.图1反映西周时期青铜铸造工艺达到顶峰

B.图2可作为西汉棉纺织技术水平高超的实物证据

C.图3反映东汉地方政府对灌溉工具的重视

D.图4可作为汉武帝时期币制改革的实物证据

D

《中外历史纲要》上册第1单元

第一课

中华文明的起源与早期国家

课标要求:通过了解石器时代中国境内有代表性的文化遗存,认识它们与中华文明起源以及私有制、阶级和国家产生的关系;通过甲骨文、青铜铭文及其他文献记载,了解私有制、阶级和早期国家的特征。

阶段总特征:中华文明源头多元交融,逐渐形成统一的华夏文明,在夏、商、西周文化的基础上,经过春秋战国时期的社会变革,秦汉初步形成了大一统的中华文明。

本单元时空坐标

【2023·广东卷·19(12分)】阅读材料并结合所学知识,完成下列要求材料 中华文明源远流长,其演进过程可从以下几个角度予以探究。

角度 内涵

多元一体格局的形成 中华文明的演进过程,在很大程度上可以视为不同地域的文明以及不同民族的文明,在交往中整合为一体的过程。

多民族的交融 中华文明的发展史从一个侧面来看就是多民族不断交融、共同创造的历史。

外来文明的吸收 中华文明不断与域外异质文明接触,积极吸收外来文化,具有很强的包容性。

雅与俗的互动 中华文明就是由雅化俗、由俗化雅,在雅与俗的互相转化中得以发展。

以复古为革新 中华文明实现变革的一种常见方式是以复古为革新,即借复古之名行革新之实。

——摘编自袁行霈等主编《中华文明史》

从材料中任意选取一个角度,对中华古代文明史进行分期,并运用中国古代史知识进行阐述。(要求:写出选取的角度,分期明确,阐述须有史实依据,逻辑清晰)

统一多多民族国家

唐朝:文化开放和多元。

宋到明清:市民文化

魏晋:民族交融

选取角度:多民族的交融。

一部中国史就是一部中华大地上各民族交往交流交融的历史。我国古代先民很早就乘舟车之利,纵贯南北、沟通东西,绘就了各民族交往交流交融的壮美文明画卷。可以说,中华民族的形成和发展,就是各民族交往交流交融的结果。

先秦时期,华夏族吸收蛮族的新鲜血液,蛮族融入华夏。形成了华夏认同的交融格局,推动形成了强盛的秦汉王朝。魏晋南北朝时期虽然战乱频仍,其中孝文帝改革加快北方民族融合。各民族交往交流交融不论是广度还是深度都超乎以往。隋唐时期政治经济发展又进一步促进了各民族交往交流交融。宋元时期,民族政权并立,各民族交往交流交融进入新阶段,为明清两代的强盛奠定了基础。

历史表明,各民族的交往交流交融带来了国家强盛,而国家强盛又促进了各民族的交往交流交融。在长期的交往交流交融过程中,各民族相互认同、相互借鉴,逐渐形成中华民族共同体。

角度:统一多民族国家

先秦:蕴含大一统

秦汉:建立与巩固

隋唐:发展与完善

明清:稳固

角度:外来文化

两汉:佛教传入

魏晋:融合儒、道

隋唐:禅宗;本土化

宋明:理学、融入中华文化

角度:市民文学

汉:乐府诗

宋:话本

元:元杂剧 元曲

明清:小说,戏曲

角度:复古革新

汉:罢黜百家,独尊儒术

十六国:学习汉朝的典章制度

唐:韩愈复兴儒学

宋明:理学 (程朱理学、心学)

采用一个合理的时间尺度,对世界文化发展的历程进行阶段划分,并做出合理解释。

阶段一:16世纪之前,世界文化呈现多元化。

解释:地理环境的影响;各地区生产力水平的差异;不同地区人们生活方式的多样性;交通工具相对落后。

阶段二:16世纪到19世纪上半期,西方文化的扩张。

解释:新航路的开辟之后,西方开始殖民扩张;工业革命的开展;交通工具的进步;世界市场的形成;西方资本主义政治、经济和思想文化的发展;资本主义世界殖民体系的逐步形成。

阶段三:20世纪50年代后到80年代,新兴民族国家的文化创新。

解释:二战后,欧洲殖民国家受重创;资本主义世界殖民体系逐渐瓦解;二战进步暴露了西方文化的弊端;大量新兴民族国家独立;各国传统文化的影响;新兴民族国家现代化的推进。

打制石器

群居生活

学会用火

旧石器时代

打磨石器

定居生活

原始农业畜牧业

新石器时代

按生产力分

距今约1万年

起源早、数量多、分布广泛、多元一体、以中原为核心

集中分布于黄河、长江等流域及平原为主;多源性

生产力的发展

剩余产品

私有财产

贫富分化

阶级矛盾

国家产生

国家是阶级矛盾不可调和的产物

新石器时代晚期出现的父系氏族社会,此时的中国即将迈入阶级社会的门槛

陕西临潼姜寨聚落遗址(母系氏族仰韶文化)

辽河上游红山文化牛粱河遗址(新石器晚期)

长江下游良渚文化古城遗址(新石器晚期)

山西襄汾陶寺遗址(新石器晚期)

陶寺遗址所在时代史称“万邦时代”(约与

龙山文化相当),大概具备了国家的初始形态

认一认:下列遗址分布是哪里的?

什么时代?什么遗址?

彩绘陶器

红山碧玉龙

良渚文化玉琮

举一例:能否说出各个遗址出土的典型器物?

黄河中下游的龙山文化取代大汶口文化和仰韶文化

(新石器晚期)

龙山文化蛋壳黑陶杯

部落联盟

早期国家

奴隶制国家

三皇五帝传说时代

万邦时代(陶寺遗址)

BC2070禹建立夏朝

王位世袭制

家国一体(家天下)

聚族而居,对夏部族直接统治

对地方其他部族间接统治

国家机构更加完善

商王下设尹及各类事务官

国家管理实行内外服制

成熟文字“甲骨文”

王权与神权结合

牧野之战

实行分封制与宗法制

“天子-诸侯-卿大夫-士”的等级结构

“何尊”目前所见中国一词的最早实

物见证

“国人暴动”与“共和行政”

商周实行土地国有制(井田制)

从生产力来看:青铜时代 从生产关系看:奴隶社会

夏朝 商朝 西周

①二里头遗址可能是夏文化遗存 ②《夏小正》载有各月份物候、天象、气象和农事等内容 ①干支纪日法是商代历法最大成就,是世界上延续至今的最长的纪日方法 ②甲骨文是一种成熟的文字,证实了文献中关于商代的部分历史记载 ①西周青铜铭文,反映了西周贵族的各种活动

②“何尊”铭文中出现的“中国”一词是目前所见“中国”一词最早的实物见证

《纲要》上P5 学思之窗:

关于启的继位,古书中有不同记载。《史记·夏本纪》写道:“益(禹晚年培养的接班人)让帝禹之子启。”《战国策·燕策一》记载:“启与支党攻益,而夺之天下,是禹名传天下于益,其实令启自取之。”

思考:关于启的继位,为什么会出现上述不同说法?

立场和政治目的导致观点不同,目前还不能确定上述两种说法孰是孰非,但反映了从公天下的禅让制到家天下的世袭制的转变过程,并非一帆风顺。

思考:分封制的类别?

(选必一P2)思考点:

商朝实行内外服制,西周推行贵族等级分封制,你认为两者有哪些相同和不同之处?

相同:都是国家结构的体现;都维系地方与中央的关系,是国家治理的形式

不同:内外服制是较为松散的国家结构,中央对地方控制较弱较之内外服制,更进步的一种国家结构,与宗法制相融合,加强了中央对地方的控制。

嫡长子继承制

材料一 商朝晚期死去的商王多被称为帝,卜辞中出现了“帝丁”“帝甲”“文武帝”等称呼。在商王的庙号上加以“帝”字,使商王与上帝最终合一。

——王引淑、朗佩娟《中国政治思想史纲要》

材料二 西周时期分封的诸侯国与周王的关系有如下特点:第一,周王无权干涉诸侯国内政,诸侯国内设官分职、组建军队、采用何种方式治民,都由诸侯自行决定。第二,周王无权干涉诸侯国君的废立。第三,赋税收入均归诸侯国,周王不能享有,周王的一切财政收入均来源于周王直接管辖区。

——白寿彝《中国通史》

【探究】根据材料并结合所学,概括中国早期政治制度的特点。

材料一说明神权与王权结合

材料二说明最高执政集团尚未实现权力的高度集中

根据所学知识,以血缘关系为纽带维系,贵族政治,家国一体,等级森严

甲骨文(商)、青铜铭文等逐渐演化为今天的汉字,成为记载和传承中华文明的重要载体

1.商代青铜礼器的装饰花纹充满了神秘性、幻想性和威慑性(如图一);西周中期以后,青铜礼器在装饰上多采用几何形花纹,追求典雅、朴素的美(如图二)这一变化反映出

( )

A.周代青铜制造技艺已开始衰退

B.青铜器的功用发生了重大改变

C.观念形态从重神事转向重人事

D.父子相袭的工官制度遭到破坏

C

2.(2020·浙江1月选考真题)《诗经·大雅》祭祀乐歌有谓:“文王在上,於昭于天。周虽旧邦,其命维新。……文王陟(升)降,在帝左右。……文王孙子,本支百世。凡周之士,不显亦世。”诗文形象地反映了西周的政治风格。下列项中,对此解读正确的是

( )

①神权与王权结合 ②“传贤”演化为“传子”

③以旧邦维护政治联系 ④按血缘宗族关系分配政治权力

A.①④ B.②③ C.①②④ D.②③④

A

3.古代“领地国家”的特征是:在封建制度下,国王税收有两个来源,一部分来自国王自己的领地,一部分来自诸侯的进贡,国王则无权直接对诸侯领地进行征税。这说明中国在“领地国家”时期( )

A.构建以血缘关系为基础的文化心理认同

B.确立了以土地国有为基础的社会公有制

C.形成了地方绝对效忠中央的制度

D.实现以家天下为核心的集权机制

A

《中外历史纲要》上册第1单元

第二课

诸侯纷争与变法运动

课标要求:了解春秋战国时期的经济发展和政治变动,理解战国时期变法运动的必然性;了解老子、孔子学说;通过孟子、荀子、庄子等了解“百家争鸣”的局面及其意义。

材料:周文、武所封子弟同姓甚众,然后属疏远,相攻击如仇雠(chóu,仇的异体字),诸侯更相诛伐,周天子弗能禁止。 ——《史记·秦始皇本纪》

据材料分析诸侯纷争的原因?

血缘关系的疏远,周王室的衰微

春秋时期

战国时期

三家分晋 田氏代齐

思考:对比下列两份春秋与战国形势图,指出圈内区域发生的主要变化及其原因?

变化:北戎 赤狄等消失;原因:华夏认同观念,进入战国后,戎狄蛮夷融入华夏族

观点:土地私有制促进生产积极性;

变化:井田制逐渐瓦解,土地私有制兴起;

主要因素:春秋战国时期,铁犁牛耕出现和推广,水利工程兴修,农业生产力大幅度提高,引起了农业生产关系的变化。

1.下图是战国时期四大货币体系分布示意。另据考古资料发现,当时多地存在大量仿铸异地货币的现象。这反映出

A.铸币技艺得到发展

B.商品流通相互隔绝

C.国家统一动力增强

D.经济水平区域有别

C

今以众地者,公作则迟,有所匿其力也;分地则速,无所匿其力也。——《吕氏春秋·审分》

思考:概括材料观点?反映出战国时期的哪一变化 分析这种变化出现的主要因素?

秦国·关中平原

秦国·四川盆地

楚国·安徽治淮

吴国·邗沟(运河)

4

1

2

3

2.战国时期,养牛业发展迅速,各国对牛的饲养十分重视,出现了一批专门牧牛的人。如《左传》中记载了有专门放牛的奴隶。这表明战国时期( )

A.重农抑商推动了农业动力革命

B.农牧业的商品化趋势明显加强

C.奴隶集体劳作方式仍然占主导

D.耕作方式变迁影响农牧业发展

D

3.春秋战国之际,中国社会经历着前所未有的社会大变革,突出表现在( )

①从宗法分封到中央集权

②铁制农具和农业耕作技术的进步

③从学在官府到学术下移

④专制体制在全国范围内得以确立

A.①②③ B.①②④

C.①③④ D.②③④

A

城市

农业

手工业

生

产

力

商贾

货币

商业

农业

生

产

力

生产力发展推动生产关系变革

经济基础的变化推动了上层建筑的变革

各国变法成为潮流

1.生产力的发展。春秋战国时期,铁犁和牛耕技术的进步,导致了生产关系的变化。

2.兼并战争的需要。战国时期兼并战争日益剧烈,各国需富国强兵才能生存。

3.百家争鸣的出现。各家学派针对当时社会的现实问题,提出了自己的政治主张。

深化拓展:战国时期,新兴的地主阶级在许多国家掌握政权。他们为了打击旧的奴隶主贵族势力,建立封建政治和经济秩序,巩固新生政权,增强竞争实力,纷纷开展变法运动。如李悝在魏国推行变法,按照“食有劳而禄有功”的原则授予官职和爵位;主张“尽地力之教”,发展生产;颁布《法经》。吴起在楚国实行变法,“明法审令,捐不急之官”。

[深化拓展] 战国时期变法运动的必然性

战国时期时间最长、涉及面最广、改革最为彻底的一次变法;集列国变法之所长

5.春秋战国时期的学术往往主动触及时事,注重矫正社会弊病。“拨乱世,反之正”,虽最早由儒家提出,却无疑是诸子百家的共同愿景。这反映了( )

A.各学派学术研究领域的局限性

B.诸子百家的思想主张的一致性

C.儒家思想所具有的政治前瞻性

D.巨变时代知识分子的担当精神

D

4.“赳赳老秦,共赴国难;赳赳老秦,复我河山。”有“老秦”之誉的秦国崛起奋进并走向强大,无疑为秦王赢政建立统一的多民族国家奠定了坚实的基础。下列关于战国时期“秦国”的表述,不正确的是( )

A.实施按军功大小封赐的军功爵制

B.将秦、赵、燕北部长城连接起来

C.明确规定了重农抑商的原则

D.废除井田制确立土地私有制

B

《纲要》上册P11学思之窗:

商鞅由魏入秦后向秦孝公说:

治世不一道,便国不法古。故汤武不循古而王,夏殷不易礼而亡。反古者不可非,而循礼者不足多。

——《史记·商君列传》

阅读材料,谈谈你对商鞅变法思想的认识?

商鞅是新兴地主阶级的代言人,不仅提出了完备可行的变法政策,而且建立了完整的理论体系。他站在更高的理论高度,提出社会是向前发展的,社会的需要随着时代而变化,因而现行的政治制度也要适应时代的需要而改革,仅仅依靠“循礼”,无法实现富国强兵、在大国兼并战争中胜出的目标。

其思想是一种与时俱进的改革思想

人物 地位 核心思想 政治主张 其他成就

孔子 儒家学派创始人

老子 道家学派创始人

春秋时期的孔子与老子

《纲要》上册P12学习聚焦:百家争鸣是社会大变革在意识形态上的反映,各家学派针对当时社会现实问题,提出了自己的政治主张。

思考:春秋战国时期的两大显学及其创始人?

仁(关爱他人)

道是万物本原

为政以德,恢复周礼

无为而治,小国寡民

教育思想:有教无类;倡导私学

文化贡献:整理古籍,文化传承

朴素的辩证法思想

“百家争鸣”的意义:(纲要上P13)

(1)百家争鸣是春秋战国时期社会经济发展、阶级关系变化在思想领域内的反映,是中国历史上第一次思想解放运动。

(2)为新兴的地主阶级登上历史舞台奠定了思想理论基础。

(3)成为后世中华思想文化的源头活水,影响十分深远。

派别 代表 主张

儒家 孟子

荀子

道家 庄子

阴阳家 邹衍

墨家 墨子

法家 韩非

战国时期的各流派代表

6.有学者评价春秋战国某一学派时认为,他们关注国家,留下了治国理念,这就是公开、公平、公正,并且留下了应对变革的思想资源。下列观点出自该学派的是( )

A.礼者,人道之极也 B.治世不一道,便国不法古

C.执有命者,此天下之厚害也 D.天下之至柔,驰骋天下之至坚

B

认为人性善,提倡“仁政”

认为人性恶,主张隆礼重法

崇尚逍遥自由

认为五行间相互促进又相互制约,提出“相生相胜”理论

(代表下层平民)提倡节俭,主张“兼爱”“非攻”“尚贤”

(地主)主张以法为工具管理国家,控制臣民,体现了中央集权的政治思想

7.下表所示为春秋战国时期法、道、墨三家治国主张的相关论述。据此可知,这些主张( )

A.勇于突破礼制的束缚 B.适应了诸侯争霸战争的需要

C.具有朴素的民本思想 D.体现了奴隶主贵族政治诉求

C

(本课小结)春秋战国时期的社会转型(奴隶社会向封建社会转型)

1.经济大发展

(1)生产力:铁器、牛耕的使用。

(2)生产关系:井田制瓦解,土地私有制确立,以小农经济为主体的农耕经济开始形成。

2.政治大动荡

(1)王室衰微,诸侯争霸,各国变法,富国强兵。

(2)国家处于大分裂时期,但大国在争霸战争中相互兼并,实现了区域性的局部统一。

(3)新兴地主阶级成长,由奴隶主贵族政治向封建官僚政治演变。

(4)促进了新旧体制的更替,分封制逐渐崩溃,开始出现郡县制,形成中央集权的雏形。

3.文化大繁荣

(1)礼乐制度崩溃,形成了百家争鸣的局面,是中国历史上第一次思想解放潮流。

(2)在政治学、哲学、伦理学等方面取得了辉煌成就,奠定了中国思想文化的基础。

(3)春秋后期私学兴起,平民阶层加入了知识分子队伍,在天文、医学、文学、艺术等领域取得了一系列成就。

4.民族大交融

华夷观念削弱,出现华夏认同观,华夏族与周边的少数民族在征伐和生产中逐渐开始了交融。

拓展:政治主张泾渭分明的儒法两家,却在主张中央集权的大一统和等级制问题上不谋而合。在人生理想和处世态度方面,儒、墨、法各执一端,却又都主张积极进取,有所作为。

——摘自李宗桂著《中国文化导论》

思想的特点:内容上:学派众多;关系上:各种思想之间有关联;多元到一统趋势

先秦时期

《中外历史纲要》上册第1单元

第三课

秦统一多民族封建国家的建立

课标要求:通过了解秦朝的统一业绩及举措,认识统一多民族封建国家的建立及巩固在中国历史上的意义;通过了解秦朝社会矛盾和农民起义,认识秦朝崩溃的原因。

(1)人民愿望:长期战乱,渴望安定统一。

(2)经济需求:各地域经济的发展,要求打破政治分裂所带来的阻碍。

(3)地理位置:秦国地理位置优越,物质基础雄厚。

(4)主观因素:数代秦王励精图治,广纳贤才,吏治较为清明。

(5)综合国力:商鞅变法后国家日益强盛。

“乱莫大于无天子,无天子则强者胜弱,众者暴寡,以兵相刬,不得休息。”

——《吕氏春秋》

顺序:韩赵魏楚燕齐

方针:远交近攻

先弱后强

结合材料与教材思考:秦完成统一的背景(原因)

秦长城的起止点?

秦疆域的“四至”?

秦新并入的疆域主要融合了哪些少数民族?何官职管理?

图解历史

东至海暨朝鲜,西至临洮、羌中,南至北向户,北据河为塞,并阴山至辽东。

——《史记·秦始皇本纪》

领域 措施

制度 地方

中央

经济

文化

交通

军事

其他

皇帝制度

三公九卿制

郡县制(全国范围)

统一文字(小篆)、焚书坑儒

统一货币和度量衡

修驰道、直道、五尺道;车同轨

北击匈奴,修筑长城;

征服南越,控西南夷

颁行法律;编制户籍;

迁徙六国贵族豪强到关中、巴蜀等地;整顿社会风俗;

文书行政管理制度等

据所学思考秦朝为治理辽阔的疆域,采取的措施?

秦朝政治制度与先秦时期政治制度比较有何明显差异?

差异1:先秦时期政治是以血缘为纽带,是典型的贵族政治,而秦朝是各级官员君主任命、不得世袭的封建官僚政治。

差异2:虽然分封制较之内外服制,中央对地方管理有所加强,但中央并未真正实现权力高度集中;秦进一步强化了中央对地方的有效管理,实现了中央集权。

差异3:商周时君权受到原始民主传统制约,而秦朝君主进一步集权,皇权独尊。

8.许多学者认为,秦朝的建立标志着官僚政治取代夏、商、周时期的贵族政治。根据所学知识判断,“官僚政治”的最基本特点是( )

A.“封建亲戚”

B.突出皇帝的独尊地位

C.“共和行政”

D.官员由中央任免和考核

D

材料题:秦始皇全面推行郡县制,以郡统县,郡行政长官称守,掌一郡行政等事务,设郡尉负责军事。郡下设县,县行政长官称县令。每年岁末,郡守派遣官吏赴京师上计(地方官吏于岁末年终将一年的政绩汇报给国君或上级官员),向中央呈交记录本郡情况的计簿。朝廷据此行赏罚。县则在郡上计前,向郡守呈交县计簿。中央派监御史监察郡政,纠举弹劾有罪过的官吏。

——摘编自《简明中国历史读本》

据材料概括秦朝中央政府通过郡县制来加强对地方控制的措施?结合所学知识指出郡县制全面推行的政治条件?

措施:郡县官员分工负责,相互牵制;定期对郡县长官进行考核;中央派官员监察地方官。

条件:秦统一六国。

图为睡虎地秦墓竹简

领域 措施

制度 地方

中央

经济

文化

交通

军事

其他

皇帝制度

三公九卿制

郡县制(全国范围)

统一文字(小篆)

统一货币和度量衡

修驰道、直道、五尺道、灵渠;车同轨

北击匈奴,修筑长城;

征服南越,控西南夷

颁行法律;编制户籍;

迁徙六国贵族豪强到关中、巴蜀等地;整顿社会风俗;

文书行政管理制度等

据所学思考秦朝为治理辽阔的疆域,采取的措施?

五尺道

直道

驰道

灵渠连接了湘江和漓江,沟通了长江和珠江两大水系(征服岭南)

思考:秦代交通有何特点?

以都城咸阳为中心;

分布广(全国);

水陆并举,类型多样化;

统一建设标准等

9.有人称赞秦始皇说:“今陛下兴义兵,诛残贼,平定天下,海内为郡县,法令由一统,自上古以来未尝有,五帝所不及。”晋朝有人指责他“无道”。明朝思想家李贽则说:“始皇出世,李斯相之,天崩地坼,掀翻一个世界,又创立一个世界,是圣是魔,未可轻议。”但无可否认秦始皇对中国历史最深远的影响是( )

A.创立的政治制度,奠定了中国两千多年封建社会政治制度的基础

B.统一货币、度量衡,修建驰道,有利于商业的发展

C.实行暴政,导致秦短暂而亡

D.采取“焚书坑儒”政策,钳制了思想,摧残了文化

A

①秦顺应了历史发展潮流,建立了统一的中央集权国家

②有力地促进了各地区、各民族政治、经济、文化的交往交流交融

③推动了统一多民族国家政治、经济、社会的发展

结合所学思考1:秦统一的意义?

思考2:秦朝统治措施的局限?

秦末陈胜(号“张楚”)、吴广起义,发动中国历史上第一次农民起义;

刘邦、项羽等反秦势力日益壮大,BC207年,刘邦进占咸阳,秦亡。

《中外历史纲要》上册第1单元

第四课

西汉与东汉——统一多民族封建国家的巩固

课标要求:通过了解汉朝削藩、开疆拓土、尊崇儒术等举措,认识统一多民族国家的巩固在中国历史上的意义;通过了解汉代社会矛盾和农民起义,认识两汉衰亡的原因。

纲要上P20史料阅读:

汉兴,扫除烦苛,与民休息。至于孝文,加之以恭俭,孝景遵业,五六十载之间,至于移风易俗,黎民醇厚。周云成康,汉言文景,美矣!

——《汉书·景帝纪》

材料反映了中国古代哪一盛世局面

指出出现这一盛世局面的主要原因。

盛世:文景之治。

主要原因:汉初吸收秦朝速亡教训,实行休养生息政策。

汉兴之初,海内新定,同姓寡少,惩戒亡秦孤立之败,于是剖裂疆土,立二等爵。

——《汉书·诸侯王表》

吸收秦亡教训,汉初实行什么制度?

该制度有何隐患?

郡国并行制

→ 吴、楚等七国之乱

三公九卿制

“汉承秦制”具体表现在哪些方面?

郡县制

皇帝制

领域 措施 目的或作用

政治

经济

思想

颁布“推恩令”

削弱了诸侯王的势力

设置中朝

加强皇权,削弱丞相权力

实行以察举制为代表的新的官吏选拔制度

选拔更为优秀的人才

将全国划分为13州部,分设刺史,对辖区内郡级官员及子弟和豪强势力进行监察

加强对地方的监察和控制,加强中央集权

任用酷吏治理地方

改革币制,将铸币权收归中央

实行盐铁官营

推行均输平准

抑制工商业者

抑制富商大贾的势力,增加政府收入,加强中央集权

儒学独尊地位确立;思想一统巩固政治一统

尊崇儒术

(完成填空)汉武帝加强统一多民族国家统治采取的措施

图示汉代相关“制度”

图1

图2

图3

图1:中朝 图2:推恩令 图3:改革币制,铸五铢钱

推恩令、刺史制

汉武帝采取哪些措施致此种变化?

纲要上P21思考点:汉武帝为什么要建立刺史监察制?

强化对地方势力的控制,加强中央集权;巩固统一多民族国家

▼西汉形势图

试填写地图中“河西四郡”?

1

2

3

4

1

1—敦煌郡

2—酒泉郡

3—张掖郡

4—武威郡

张骞通西域

(联络大月氏抗击匈奴)

哪一事件实现西汉政权与西域的连通?因何而连?

BC60年,设于乌垒城(新疆轮台县)

10.西汉初年,游侠“驰骛于间阎(里巷),权行州域,力折公侯”。西汉中期以后,游侠“虽为侠而恂恂(温恭谨信的样子)有退让君子之风”。这一变化的主要原因是( )

A.国家治国理念的根本改变

B.君主专制制度日益加强

C.社会经济得到恢复和发展D.郡国并行体制的推行

A

P21史料阅读:《春秋》大一统者,天地之常经,古今之通谊(义)也……臣以为诸不在六艺之科孔子之术者,皆绝其道,勿使并进。邪辟之说灭息,然后统纪可一而法度可明,民之所从也。

——《汉书·董仲舒传》

“罢黜百家,独尊儒术”

“《春秋》大一统”

建立“太学”和地方官学,设五经博士,儒学成主流意识形态

11.研究公元前3世纪到公元3世纪的中国史,史家选择了一些关键词进行分析,如三公九卿制、郡县制、统一车轨和度量衡、设“中朝”、“推恩令”、盐铁官营、董仲舒等。据此可以得出的正确结论有( )

①中央集权制度确立

②工商业者社会地位提升

③汉承秦制有所损益

④封建统治思想走向成熟

A.①②③ B.②③④ C.①②④ D.①③④

D

重农抑商

措施 目的(作用)

政治

经济

文化

西汉统治

王莽篡汉

绿林赤眉

光武中兴

黄巾军起义

掌握两汉政权的更迭?

增强尚书台的作用

严格控制外戚干政

裁并郡县,裁减官吏,节省开支

整顿吏治,惩处贪污腐败

清查全国垦田、户口数量

释放奴婢

重视儒学

加强专制皇权;节省政府开支;稳定社会秩序

与民休息,缓和社会矛盾,推动社会经济重新发展

继承了西汉独尊儒术的传统,儒学得到了继续发展

12.汉光武帝在经济上恢复了西汉的三十税一制;实施度田,清查全国垦田、户口数量;六次下诏释放奴婢。其中度田遭到强烈反对,刘秀被迫妥协。这反映了( )

A.政府调整生产关系激化了阶级矛盾

B.东汉地方豪强地主的力量十分强大

C.两汉政权治国的经济理念一脉相承

D.东汉农业生产中奴隶制度依然存在

B

东汉灭亡原因

思考:东汉灭亡的原因?

东汉地方豪强地主的力量发展

外戚宦官交替专权

“党锢之祸”

黄巾军起义

统治集团内部矛盾

阶级矛盾

思考:东汉豪强地主发展根源?

田庄经济的发展,土地兼并的严重

思考:外戚宦官交替专权的根源

13.两汉人民创造了灿烂的文化,成就斐然。以下关于两汉文化成就的描述,有误的是( )

A.东汉班固撰写的《汉书》,是我国第一部纪传体断代史

B.东汉时的《神农本草经》是中国古代第一部药物学专著

C.东汉张仲景博采众方,著《伤寒杂病论》,被后世誉为“医圣”

D.东汉蔡伦发明造纸术,使纸成为主要的书写材料。

D

领域 时期 代表性成就 特点或历史地位(意义)

史学 西汉

东汉

科技 战国至西汉

西汉

东汉

文学 两汉

司马迁《史记》

①首创纪传体通史体裁

②一部兼具史学和文学特色的不朽名著

班固《汉书》

我国第一部纪传体断代史

《黄帝内经》

奠定了中医理论的基础(以阴阳五行学说解释病理变化)

《神农本草经》

《九章算术》

蔡伦改进造纸术

是中国古代第一部药物学专著

在中国数学史乃至世界数学史上都占有重要地位

纸成为主要书写材料,促进了中国和世界文化的传播和发展

《周髀算经》

(勾股定理)记载用杆标测日影以求日高

《灵宪》

张衡撰写的天文学专著(发明候风地动仪)

《伤寒杂病论》

“医圣”张仲景所著,奠定中医临床学的基础(辨证施治)

麻沸散

华佗发明的从植物提取、适用外科手术的麻醉药

汉赋与乐府诗

?是介于韵文和散文之间的文体;?乐府采集民歌而成

(完成填空)两汉时期的文化成就

14.历史图片被称为“凝固的历史”,关于下列图片信息解读正确的是( )

A.图1反映西周时期青铜铸造工艺达到顶峰

B.图2可作为西汉棉纺织技术水平高超的实物证据

C.图3反映东汉地方政府对灌溉工具的重视

D.图4可作为汉武帝时期币制改革的实物证据

D

同课章节目录

- 第一单元 从中华文明起源到秦汉统一多民族封建国家的建立与巩固

- 第1课 中华文明的起源与早期国家

- 第2课 诸侯纷争与变法运动

- 第3课 秦统一多民族封建国家的建立

- 第4课 西汉与东汉——统一多民族封建国家的巩固

- 第二单元 三国两晋南北朝的民族交融与隋唐统一多民族封建国家的发展

- 第5课 三国两晋南北朝的政权更迭与民族交融

- 第6课 从隋唐盛世到五代十国

- 第7课 隋唐制度的变化与创新

- 第8课 三国至隋唐的文化

- 第三单元 辽宋夏金多民族政权的并立与元朝的统一

- 第9课 两宋的政治和军事

- 第10课 辽夏金元的统治

- 第11课 辽宋夏金元的经济与社会

- 第12课 辽宋夏金元的文化

- 第四单元 明清中国版图的奠定与面临的挑战

- 第13课 从明朝建立到清军入关

- 第14课 清朝前中期的鼎盛与危机

- 第15课 明至清中叶的经济与文化

- 第五单元 晚清时期的内忧外患与救亡图存

- 第16课 两次鸦片战争

- 第17课 国家出路的探索与列强侵略的加剧

- 第18课 挽救民族危亡的斗争

- 第六单元 辛亥革命与中华民国的建立

- 第19课 辛亥革命

- 第20课 北洋军阀统治时期的政治、经济与文化

- 第七单元 中国共产党成立与新民主主义革命兴起

- 第21课 五四运动与中国共产党的诞生

- 第22课 南京国民政府的统治和中国共产党开辟革命新道路

- 第八单元 中华民族的抗日战争和人民解放战争

- 第23课 从局部抗战到全面抗战

- 第24课 全民族浴血奋战与抗日战争的胜利

- 第25课 人民解放战争

- 第九单元 中华人民共和国成立和社会主义革命与建设

- 第26课 中华人民共和国成立和向社会主义的过渡

- 第27课 社会主义建设在探索中曲折发展

- 第十单元 改革开放与社会主义现代化建设新时期

- 第28课 中国特色社会主义道路的开辟与发展

- 第29课 改革开放以来的巨大成就

- 活动课 家国情怀与统一多民族国家的演进