【核心素养】2.1 中国的地势特征 教学设计 湘教版八年级上册

文档属性

| 名称 | 【核心素养】2.1 中国的地势特征 教学设计 湘教版八年级上册 |

|

|

| 格式 | docx | ||

| 文件大小 | 2.9MB | ||

| 资源类型 | 教案 | ||

| 版本资源 | 湘教版 | ||

| 科目 | 地理 | ||

| 更新时间 | 2024-10-04 11:30:37 | ||

图片预览

文档简介

《中国的地势特征》教学设计

【课标要求】

运用中国地形图和相关资料,简要归纳中国地形地势的主要特征。从中国的古诗词和物理现象入手,利用丰富的图文资料和学生已有的常识、经验,创设多样的教学情境。引导他们欣赏中国的古诗词,认同中华优秀传统文化;利用现代信息技术,为学生提供直观、生动、便捷的学习资源,营造开放、活泼、多样的学习环境。结合学生的生活体验,利用生产生活实例激发学生的兴趣,引导学生进行探究学习;开展学具制作、地理实验等实践活动,让学生在做中学。

【课标分析】

通过观察学生在活动过程中思考讨论、动手操作等方面的情况和任务单的完成情况,记录和评价学生对相关学科知识的运用能力,以及在活动过程中表现出的交流合作、组织协调、工具使用等方面的能力,并适时给予鼓励和指导。

教学目标要与地理课程目标保持一致,落实核心素养的培育要求。教学目标的设计要考虑地理课程的整体性和学生发展的连续性,体现学生不同学习阶段的发展特点,相互照应,循序渐进;还要充分考虑学生差异,关注不同学生的学习程度、学习需求、个性特点等,以利于教师因材施教。教学目标的表述,要充分体现地理课程不同阶段核心素养培育的侧重点,避免机械套用核心素养的名称;各项目标之间既有层次,又有联系,做到具体、可测。

在后面讲授“中国地形”时,则将教学目标制订为“利用初步掌握的认识大洲地形的方法探究中国地形特征”。两个教学目标的制订各有侧重,相互照应,循序渐进,引导学生从概括具体大洲的地形特征,迁移到概括不同大洲地形的特征,并在此基础上提炼出分析地形特征的基本思路和方法,再到运用这一方法探究中国地形特征,形成完整的对“地形特征”概括、探究的学习过程,充分体现出区域认知、综合思维等核心素养的提升过程,也展现了具体教学目标与课程目标的一致性。

【教材分析】

本节对应的课标内容是运用中国地形图概括我国地形地势的主要特征标准,不要求学生记忆大量地名,而是将重点放在对我国地形地势主要特征的归纳上,并且把他们落实到中国地形图上,这样既可以培养学生通过地图获取信息的能力,也便于学生从宏观上把握中国地形地势的特征并且有利于降低学生的负担。

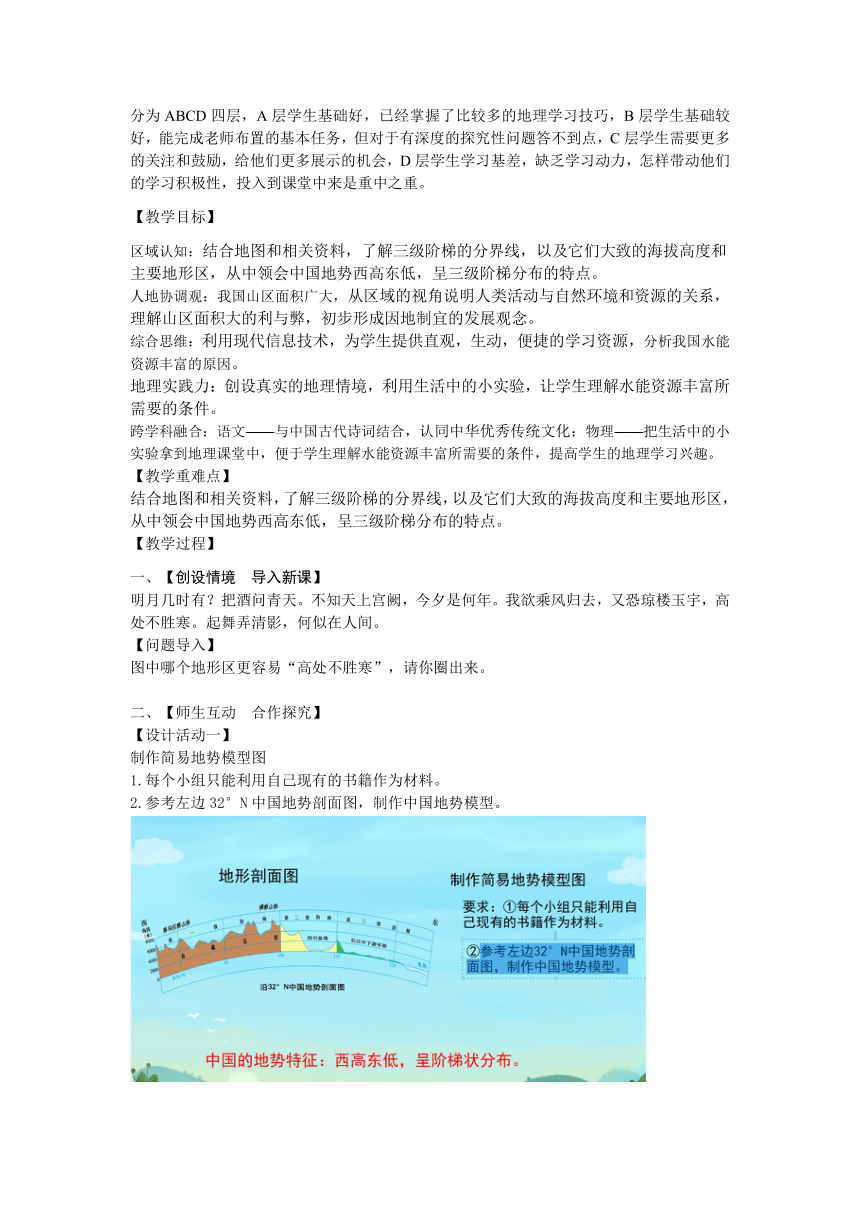

地势西高东低大致呈阶梯状分布,这是我国地势最显著的特点之一,也是本节教材的重点之一。这部分教材正文扼要讲述了我国地势特征,对气候,河流,交通,水能资源分布等的影响,主要通过“中国第三级阶梯示意”,“沿北纬32度线中国地形剖面”两幅图像,引导学生认识我国地势呈阶梯状分布的特点,明确我国三级阶梯的界线,范围,大致海拔和主要地形类型,为了引导学生将上述知识落实到地图上,并训练学生的发散性思维能力,教材设置了相应的“活动”。

【学情分析】

本节课的授课对象是长沙市南雅中学初二年级的学生,学生已经具备了基本的地理学习方法,对感性事物感兴趣,对理论的抽象的知识难理解。按照学生的学习情况,将本班学生分为ABCD四层,A层学生基础好,已经掌握了比较多的地理学习技巧,B层学生基础较好,能完成老师布置的基本任务,但对于有深度的探究性问题答不到点,C层学生需要更多的关注和鼓励,给他们更多展示的机会,D层学生学习基差,缺乏学习动力,怎样带动他们的学习积极性,投入到课堂中来是重中之重。

【教学目标】

区域认知:结合地图和相关资料,了解三级阶梯的分界线,以及它们大致的海拔高度和主要地形区,从中领会中国地势西高东低,呈三级阶梯分布的特点。

人地协调观:我国山区面积广大,从区域的视角说明人类活动与自然环境和资源的关系,理解山区面积大的利与弊,初步形成因地制宜的发展观念。

综合思维:利用现代信息技术,为学生提供直观,生动,便捷的学习资源,分析我国水能资源丰富的原因。

地理实践力:创设真实的地理情境,利用生活中的小实验,让学生理解水能资源丰富所需要的条件。

跨学科融合:语文——与中国古代诗词结合,认同中华优秀传统文化;物理——把生活中的小实验拿到地理课堂中,便于学生理解水能资源丰富所需要的条件,提高学生的地理学习兴趣。

【教学重难点】

结合地图和相关资料,了解三级阶梯的分界线,以及它们大致的海拔高度和主要地形区,从中领会中国地势西高东低,呈三级阶梯分布的特点。

【教学过程】

一、【创设情境 导入新课】

明月几时有?把酒问青天。不知天上宫阙,今夕是何年。我欲乘风归去,又恐琼楼玉宇,高处不胜寒。起舞弄清影,何似在人间。

【问题导入】

图中哪个地形区更容易“高处不胜寒”,请你圈出来。

二、【师生互动 合作探究】

【设计活动一】

制作简易地势模型图

1.每个小组只能利用自己现有的书籍作为材料。

2.参考左边32°N中国地势剖面图,制作中国地势模型。

【设计活动二】

将中国地势三级阶梯界线上的主要山脉和地形区拖到图中正确的位置。

【提出问题】

春花秋月何时了?往事知多少。小楼昨夜又东风,故国不堪回首月明中。

雕栏玉砌应犹在,只是朱颜改。问君能有几多愁,恰似一江春水向东流。

思考:词人提到江水向东流,用今天所学解释为什么大江向东流?

总结:西高东低的地势,使得大江大河多向东流。

【提出问题】

朝辞白帝彩云间,

千里江陵一日还。

两岸猿声啼不住,

轻舟已过万重山。

——李白《早发白帝城》

李白的船在什么地方?

讨论:为什么“千里江陵”可以“一日还”?

【活动探究】

思考:水能资源与河流的哪些水文特征密切相关?

【设计活动三】

春风又绿江南岸,明月何时照我还?

总结:西高东低的地势,有利于“春风”长驱直入,给江南地区带来降水。

思考:如果中国的地势特征是东高西低,还能“春风又绿江南岸”吗?

总结:不会。湿润气流被阻挡,难以深入。

【课标要求】

运用中国地形图和相关资料,简要归纳中国地形地势的主要特征。从中国的古诗词和物理现象入手,利用丰富的图文资料和学生已有的常识、经验,创设多样的教学情境。引导他们欣赏中国的古诗词,认同中华优秀传统文化;利用现代信息技术,为学生提供直观、生动、便捷的学习资源,营造开放、活泼、多样的学习环境。结合学生的生活体验,利用生产生活实例激发学生的兴趣,引导学生进行探究学习;开展学具制作、地理实验等实践活动,让学生在做中学。

【课标分析】

通过观察学生在活动过程中思考讨论、动手操作等方面的情况和任务单的完成情况,记录和评价学生对相关学科知识的运用能力,以及在活动过程中表现出的交流合作、组织协调、工具使用等方面的能力,并适时给予鼓励和指导。

教学目标要与地理课程目标保持一致,落实核心素养的培育要求。教学目标的设计要考虑地理课程的整体性和学生发展的连续性,体现学生不同学习阶段的发展特点,相互照应,循序渐进;还要充分考虑学生差异,关注不同学生的学习程度、学习需求、个性特点等,以利于教师因材施教。教学目标的表述,要充分体现地理课程不同阶段核心素养培育的侧重点,避免机械套用核心素养的名称;各项目标之间既有层次,又有联系,做到具体、可测。

在后面讲授“中国地形”时,则将教学目标制订为“利用初步掌握的认识大洲地形的方法探究中国地形特征”。两个教学目标的制订各有侧重,相互照应,循序渐进,引导学生从概括具体大洲的地形特征,迁移到概括不同大洲地形的特征,并在此基础上提炼出分析地形特征的基本思路和方法,再到运用这一方法探究中国地形特征,形成完整的对“地形特征”概括、探究的学习过程,充分体现出区域认知、综合思维等核心素养的提升过程,也展现了具体教学目标与课程目标的一致性。

【教材分析】

本节对应的课标内容是运用中国地形图概括我国地形地势的主要特征标准,不要求学生记忆大量地名,而是将重点放在对我国地形地势主要特征的归纳上,并且把他们落实到中国地形图上,这样既可以培养学生通过地图获取信息的能力,也便于学生从宏观上把握中国地形地势的特征并且有利于降低学生的负担。

地势西高东低大致呈阶梯状分布,这是我国地势最显著的特点之一,也是本节教材的重点之一。这部分教材正文扼要讲述了我国地势特征,对气候,河流,交通,水能资源分布等的影响,主要通过“中国第三级阶梯示意”,“沿北纬32度线中国地形剖面”两幅图像,引导学生认识我国地势呈阶梯状分布的特点,明确我国三级阶梯的界线,范围,大致海拔和主要地形类型,为了引导学生将上述知识落实到地图上,并训练学生的发散性思维能力,教材设置了相应的“活动”。

【学情分析】

本节课的授课对象是长沙市南雅中学初二年级的学生,学生已经具备了基本的地理学习方法,对感性事物感兴趣,对理论的抽象的知识难理解。按照学生的学习情况,将本班学生分为ABCD四层,A层学生基础好,已经掌握了比较多的地理学习技巧,B层学生基础较好,能完成老师布置的基本任务,但对于有深度的探究性问题答不到点,C层学生需要更多的关注和鼓励,给他们更多展示的机会,D层学生学习基差,缺乏学习动力,怎样带动他们的学习积极性,投入到课堂中来是重中之重。

【教学目标】

区域认知:结合地图和相关资料,了解三级阶梯的分界线,以及它们大致的海拔高度和主要地形区,从中领会中国地势西高东低,呈三级阶梯分布的特点。

人地协调观:我国山区面积广大,从区域的视角说明人类活动与自然环境和资源的关系,理解山区面积大的利与弊,初步形成因地制宜的发展观念。

综合思维:利用现代信息技术,为学生提供直观,生动,便捷的学习资源,分析我国水能资源丰富的原因。

地理实践力:创设真实的地理情境,利用生活中的小实验,让学生理解水能资源丰富所需要的条件。

跨学科融合:语文——与中国古代诗词结合,认同中华优秀传统文化;物理——把生活中的小实验拿到地理课堂中,便于学生理解水能资源丰富所需要的条件,提高学生的地理学习兴趣。

【教学重难点】

结合地图和相关资料,了解三级阶梯的分界线,以及它们大致的海拔高度和主要地形区,从中领会中国地势西高东低,呈三级阶梯分布的特点。

【教学过程】

一、【创设情境 导入新课】

明月几时有?把酒问青天。不知天上宫阙,今夕是何年。我欲乘风归去,又恐琼楼玉宇,高处不胜寒。起舞弄清影,何似在人间。

【问题导入】

图中哪个地形区更容易“高处不胜寒”,请你圈出来。

二、【师生互动 合作探究】

【设计活动一】

制作简易地势模型图

1.每个小组只能利用自己现有的书籍作为材料。

2.参考左边32°N中国地势剖面图,制作中国地势模型。

【设计活动二】

将中国地势三级阶梯界线上的主要山脉和地形区拖到图中正确的位置。

【提出问题】

春花秋月何时了?往事知多少。小楼昨夜又东风,故国不堪回首月明中。

雕栏玉砌应犹在,只是朱颜改。问君能有几多愁,恰似一江春水向东流。

思考:词人提到江水向东流,用今天所学解释为什么大江向东流?

总结:西高东低的地势,使得大江大河多向东流。

【提出问题】

朝辞白帝彩云间,

千里江陵一日还。

两岸猿声啼不住,

轻舟已过万重山。

——李白《早发白帝城》

李白的船在什么地方?

讨论:为什么“千里江陵”可以“一日还”?

【活动探究】

思考:水能资源与河流的哪些水文特征密切相关?

【设计活动三】

春风又绿江南岸,明月何时照我还?

总结:西高东低的地势,有利于“春风”长驱直入,给江南地区带来降水。

思考:如果中国的地势特征是东高西低,还能“春风又绿江南岸”吗?

总结:不会。湿润气流被阻挡,难以深入。