第8课 夏商周时期的科技与文化 课件

图片预览

文档简介

(共20张PPT)

第8课

夏商周时期的科技与文化

学习目标

1.了解先秦时期天文历法和医学的发展历程;知道青铜器和甲骨文时空概况;知道《诗经》和“楚辞”。

2.知道了解这一时期的医学成就及其历史影响;了解甲骨文、青铜铭文、其他文献记载和典型器物的史料价值。

3.认识、理解青铜器和甲骨文反映了夏商周时期高度发达的文明,明确中华民族文明源远流长,增强民族自豪感和自信心。

一、天文、历法和医学

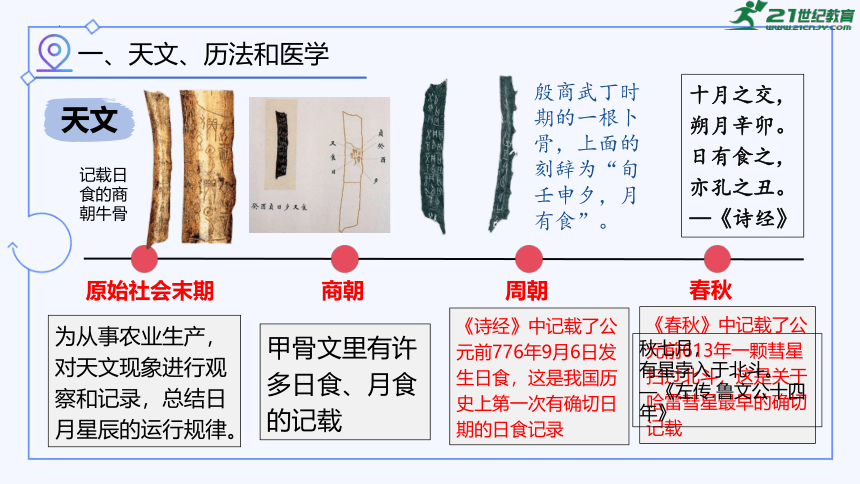

天文

殷商武丁时期的一根卜骨,上面的刻辞为“旬壬申夕,月有食”。

为从事农业生产,对天文现象进行观察和记录,总结日月星辰的运行规律。

原始社会末期

商朝

甲骨文里有许多日食、月食的记载

周朝

春秋

《诗经》中记载了公元前776年9月6日发生日食,这是我国历史上第一次有确切日期的日食记录

十月之交,朔月辛卯。

日有食之,亦孔之丑。

—《诗经》

《春秋》中记载了公元前613年一颗彗星扫过北斗,这是关于哈雷彗星最早的确切记载

秋七月,

有星孛入于北斗。

—《左传.鲁文公十四年》

记载日食的商朝牛骨

一、天文、历法和医学

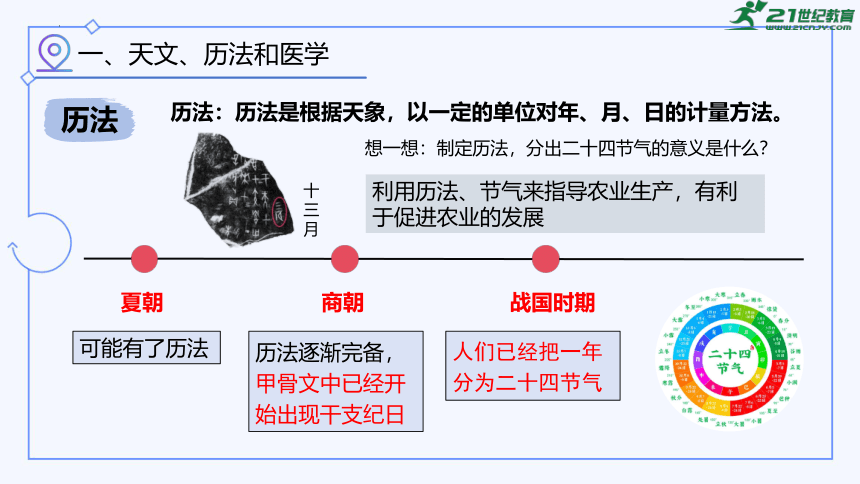

历法

历法:历法是根据天象,以一定的单位对年、月、日的计量方法。

夏朝

商朝

可能有了历法

历法逐渐完备,甲骨文中已经开始出现干支纪日

战国时期

人们已经把一年分为二十四节气

十三月

想一想:制定历法,分出二十四节气的意义是什么?

利用历法、节气来指导农业生产,有利于促进农业的发展

一、天文、历法和医学

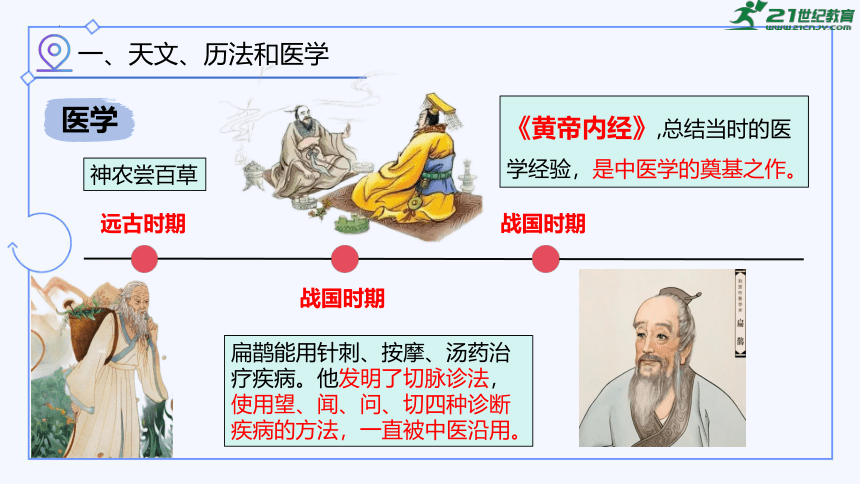

医学

远古时期

战国时期

神农尝百草

扁鹊能用针刺、按摩、汤药治疗疾病。他发明了切脉诊法,使用望、闻、问、切四种诊断 疾病的方法,一直被中医沿用。

战国时期

《黄帝内经》,总结当时的医学经验,是中医学的奠基之作。

二、甲骨文与青铜器

甲骨文

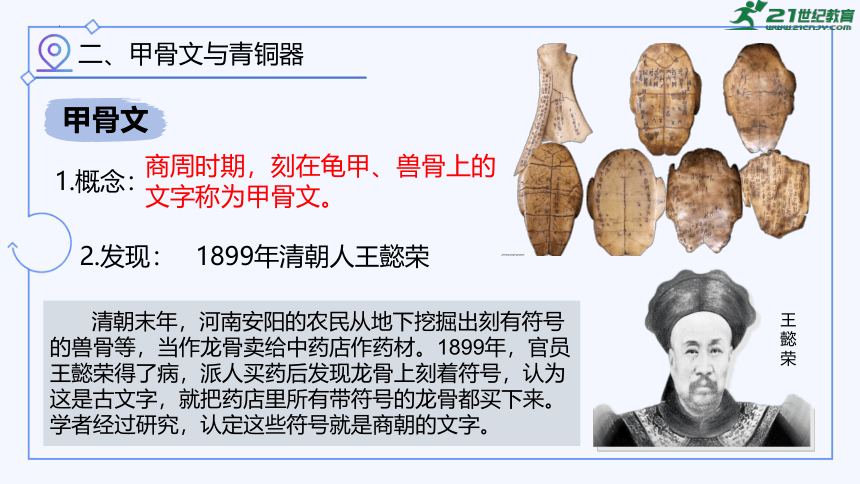

1.概念:

商周时期,刻在龟甲、兽骨上的文字称为甲骨文。

2.发现:

1899年清朝人王懿荣

王懿荣

3.记载内容:

甲骨文记载的内容十分丰富,涉及祭祀、战争、农牧业、官制、刑法、医药、天文历法等

清朝末年,河南安阳的农民从地下挖掘出刻有符号的兽骨等,当作龙骨卖给中药店作药材。1899年,官员王懿荣得了病,派人买药后发现龙骨上刻着符号,认为这是古文字,就把药店里所有带符号的龙骨都买下来。学者经过研究,认定这些符号就是商朝的文字。

二、甲骨文与青铜器

甲骨文

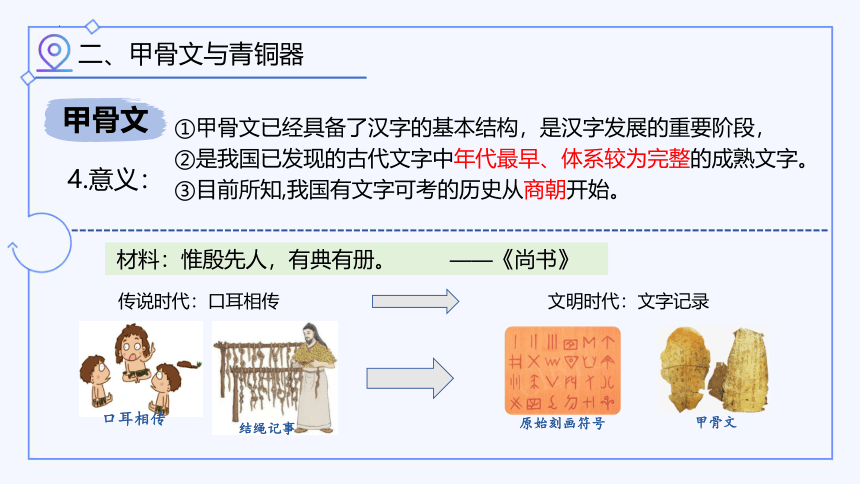

4.意义:

①甲骨文已经具备了汉字的基本结构,是汉字发展的重要阶段,

②是我国已发现的古代文字中年代最早、体系较为完整的成熟文字。

③目前所知,我国有文字可考的历史从商朝开始。

口耳相传

结绳记事

传说时代:口耳相传

原始刻画符号

甲骨文

文明时代:文字记录

材料:惟殷先人,有典有册。 ——《尚书》

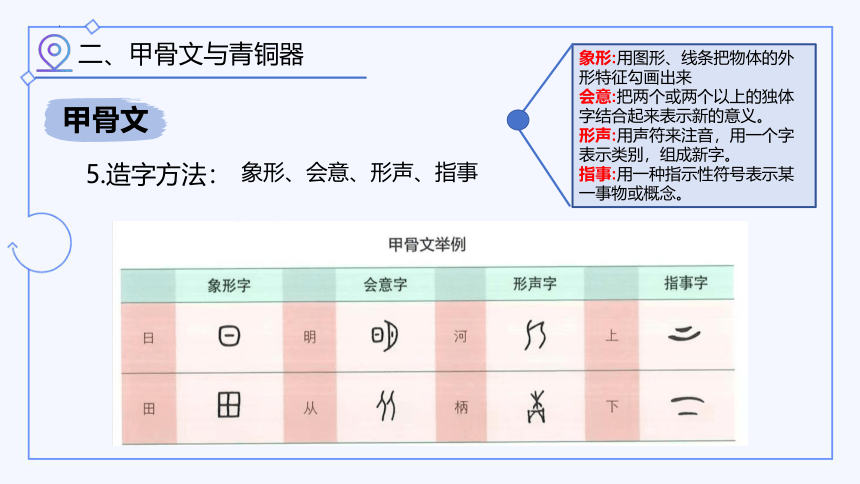

5.造字方法:

二、甲骨文与青铜器

甲骨文

象形:用图形、线条把物体的外形特征勾画出来

会意:把两个或两个以上的独体字结合起来表示新的意义。

形声:用声符来注音,用一个字表示类别,组成新字。

指事:用一种指示性符号表示某一事物或概念。

象形、会意、形声、指事

二、甲骨文与青铜器

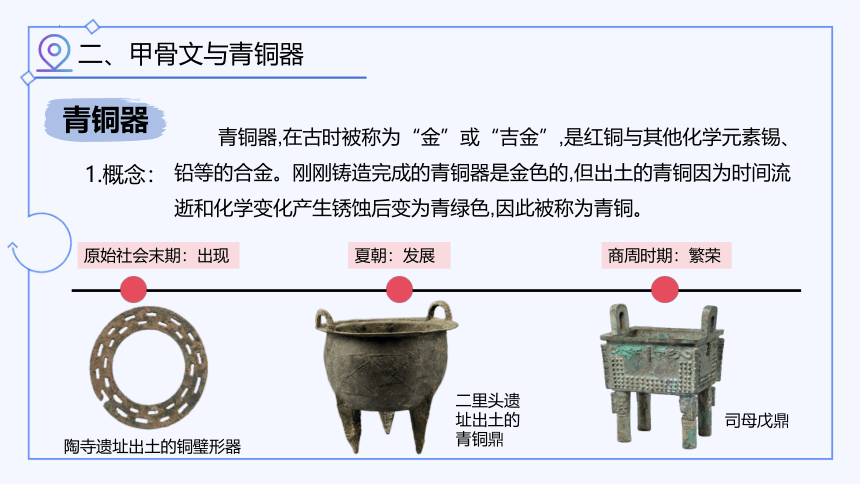

青铜器

青铜器,在古时被称为“金”或“吉金”,是红铜与其他化学元素锡、铅等的合金。刚刚铸造完成的青铜器是金色的,但出土的青铜因为时间流逝和化学变化产生锈蚀后变为青绿色,因此被称为青铜。

1.概念:

原始社会末期:出现

夏朝:发展

商周时期:繁荣

陶寺遗址出土的铜璧形器

二里头遗址出土的青铜鼎

司母戊鼎

二、甲骨文与青铜器

青铜器

2.功能:

主要用于祭祀及军事,成为王公贵族身份地位乃至国家权力的象征

乐器编钟

工具铲

兵器戈

食器簋

司母戊鼎,高133厘米、口长112厘米、口宽79.2厘米,重832.84千克。铸造此鼎,所需金属原料超过1000千克,需300多人同时工作。

四羊方尊,颈部高耸,尊四角各塑一羊。方尊肩饰高浮雕蛇身而有爪的龙纹。形象传神。整个器物用块范法浇铸,一气呵成,巧夺天工,被史学界称为“臻于极致的青铜典范”,位列中国十大传世国宝之一。

地位:世界上出土最重的青铜器之一

二、甲骨文与青铜器

青铜器

3.代表:

司母戊鼎、四羊方尊、利簋、何尊、三星堆青铜面具

二、甲骨文与青铜器

青铜器

4.特点:

①国家掌控

③制作工艺高超

④数量增多、种类丰富

泥范铸造法

②规模宏大,组织严密,分工细致

二、甲骨文与青铜器

青铜器

5.文字:

铸刻在青铜器上的文字,称为“金文”/“铭文”

何尊及铭文

内底铸铭文“宅兹中国”。这是目前所见“中国”一词最早的实物见证。

二、甲骨文与青铜器

青铜器

6.三星堆遗址:

青铜面具

②展现了夏商时期丰富多彩的古蜀文明

③表明它与中原王朝具有密切关系

①长江上游地区的四川广汉三星堆遗址

青铜树

三星堆玉璋

玉璋是我国古代祭祀用的礼器。这件玉璋与我国 商时期其他地区玉璋的形制大体一致。

黄金面具

知识拓展

1978年,湖北随州曾侯乙墓出土了一整套战国时期的编钟,这就是闻名中外的曾侯乙编钟。全套编钟共65件,分3层8组悬挂在长7.48米、高2.65米的钟架上。 其中,上层3组共19件钮钟,中下层5组共45件甬钟和1件铸(bó) 钟。编钟上有铭文3700多字,内容为编号、记事、标音等。曾侯乙编钟是我国迄今发现的保存最好、音律最全、音域最广、气势最宏伟的编钟,至今还能演奏乐曲。

曾侯乙编钟

三、《诗经》和“楚辞”

《诗经》

时期:

地位:

内容:

西周和春秋时期

我国现存第一部诗歌总集

《诗经》共有300多篇诗歌,

分为“风”“雅”“颂”三部分

价值:

《诗经》关注现实,保存了丰富的先秦史料。

《诗经》中,“风” 是各地民歌;“雅” 是正声雅乐;“颂” 是祭祀乐歌,分别从不同角度反映了当时的社会生活。

三、《诗经》和“楚辞”

材料:

岂曰无衣?与子同袍。

王于兴师,修我戈矛,与子同仇。

岂曰无衣?与子同泽。

王于兴师,修我矛戟,与子偕作。

岂曰无衣?与子同裳。

王于兴师,修我甲兵,与子偕行。

——节选自《诗经·秦风·无衣》

说说诗句反映的时代特征。

时代背景:公元前771年),周王室内讧,导致戎族入侵,攻进镐京,周王朝土地大部沦陷,秦国靠近王畿,与周王室休戚相关,遂奋起反抗。

反映了当时社会战乱不休的特点,同时体现了秦人在战争中团结互助,共同抗敌的英雄主义气概和爱国主义精神。

三、《诗经》和“楚辞”

“楚辞”

含义:

战国时期,楚国的屈原以及宋玉等人吸收民歌精华,采用楚国方言,用浓郁的情感和丰富的想象,创作出一种新体诗歌“楚辞”。

代表:

价值:

《诗经》和“楚辞”是我国古典诗歌的两大源头,对后世诗歌创作影响深远。

屈原的《离骚》

充分表达了对祖国和人民的热爱,是千古传诵的抒情长诗

三、《诗经》和“楚辞”

屈原出身楚国贵族,担任重要官职,后来因遭到排挤而被流放。流放期间,他忧国忧民的心志从未改变。公元前278年,楚国都城被泰军占领。屈原知道后无比悲愤,带着至死不离开楚国的决心,于五月初五投汨罗江自尽。屈原为国为民而死,人们用种种方式追思他。据说,每年的端午节就是为了怀念屈原这位伟大的爱国诗人。

热爱祖国、忧国忧民、坚持真理、宁死不屈的爱国情怀

夏商周时期的的科技与文化

天文、历法与医学

甲骨文与青铜器

《诗经》和“楚辞”

历法:夏历、商朝历法、二十四节气

中医:名医扁鹊、《黄帝内经》

天文:记录日食、月食、哈雷彗星

甲骨文:刻在龟甲、兽骨,中国最早、体系较完整

青铜器:四羊方尊、司母戊鼎

三星堆遗址:古蜀文明与中原王朝联系密切

《诗经》:我国现存第一部诗歌总集

“楚辞”:爱国诗人屈原《离骚》

课堂小结

第8课

夏商周时期的科技与文化

学习目标

1.了解先秦时期天文历法和医学的发展历程;知道青铜器和甲骨文时空概况;知道《诗经》和“楚辞”。

2.知道了解这一时期的医学成就及其历史影响;了解甲骨文、青铜铭文、其他文献记载和典型器物的史料价值。

3.认识、理解青铜器和甲骨文反映了夏商周时期高度发达的文明,明确中华民族文明源远流长,增强民族自豪感和自信心。

一、天文、历法和医学

天文

殷商武丁时期的一根卜骨,上面的刻辞为“旬壬申夕,月有食”。

为从事农业生产,对天文现象进行观察和记录,总结日月星辰的运行规律。

原始社会末期

商朝

甲骨文里有许多日食、月食的记载

周朝

春秋

《诗经》中记载了公元前776年9月6日发生日食,这是我国历史上第一次有确切日期的日食记录

十月之交,朔月辛卯。

日有食之,亦孔之丑。

—《诗经》

《春秋》中记载了公元前613年一颗彗星扫过北斗,这是关于哈雷彗星最早的确切记载

秋七月,

有星孛入于北斗。

—《左传.鲁文公十四年》

记载日食的商朝牛骨

一、天文、历法和医学

历法

历法:历法是根据天象,以一定的单位对年、月、日的计量方法。

夏朝

商朝

可能有了历法

历法逐渐完备,甲骨文中已经开始出现干支纪日

战国时期

人们已经把一年分为二十四节气

十三月

想一想:制定历法,分出二十四节气的意义是什么?

利用历法、节气来指导农业生产,有利于促进农业的发展

一、天文、历法和医学

医学

远古时期

战国时期

神农尝百草

扁鹊能用针刺、按摩、汤药治疗疾病。他发明了切脉诊法,使用望、闻、问、切四种诊断 疾病的方法,一直被中医沿用。

战国时期

《黄帝内经》,总结当时的医学经验,是中医学的奠基之作。

二、甲骨文与青铜器

甲骨文

1.概念:

商周时期,刻在龟甲、兽骨上的文字称为甲骨文。

2.发现:

1899年清朝人王懿荣

王懿荣

3.记载内容:

甲骨文记载的内容十分丰富,涉及祭祀、战争、农牧业、官制、刑法、医药、天文历法等

清朝末年,河南安阳的农民从地下挖掘出刻有符号的兽骨等,当作龙骨卖给中药店作药材。1899年,官员王懿荣得了病,派人买药后发现龙骨上刻着符号,认为这是古文字,就把药店里所有带符号的龙骨都买下来。学者经过研究,认定这些符号就是商朝的文字。

二、甲骨文与青铜器

甲骨文

4.意义:

①甲骨文已经具备了汉字的基本结构,是汉字发展的重要阶段,

②是我国已发现的古代文字中年代最早、体系较为完整的成熟文字。

③目前所知,我国有文字可考的历史从商朝开始。

口耳相传

结绳记事

传说时代:口耳相传

原始刻画符号

甲骨文

文明时代:文字记录

材料:惟殷先人,有典有册。 ——《尚书》

5.造字方法:

二、甲骨文与青铜器

甲骨文

象形:用图形、线条把物体的外形特征勾画出来

会意:把两个或两个以上的独体字结合起来表示新的意义。

形声:用声符来注音,用一个字表示类别,组成新字。

指事:用一种指示性符号表示某一事物或概念。

象形、会意、形声、指事

二、甲骨文与青铜器

青铜器

青铜器,在古时被称为“金”或“吉金”,是红铜与其他化学元素锡、铅等的合金。刚刚铸造完成的青铜器是金色的,但出土的青铜因为时间流逝和化学变化产生锈蚀后变为青绿色,因此被称为青铜。

1.概念:

原始社会末期:出现

夏朝:发展

商周时期:繁荣

陶寺遗址出土的铜璧形器

二里头遗址出土的青铜鼎

司母戊鼎

二、甲骨文与青铜器

青铜器

2.功能:

主要用于祭祀及军事,成为王公贵族身份地位乃至国家权力的象征

乐器编钟

工具铲

兵器戈

食器簋

司母戊鼎,高133厘米、口长112厘米、口宽79.2厘米,重832.84千克。铸造此鼎,所需金属原料超过1000千克,需300多人同时工作。

四羊方尊,颈部高耸,尊四角各塑一羊。方尊肩饰高浮雕蛇身而有爪的龙纹。形象传神。整个器物用块范法浇铸,一气呵成,巧夺天工,被史学界称为“臻于极致的青铜典范”,位列中国十大传世国宝之一。

地位:世界上出土最重的青铜器之一

二、甲骨文与青铜器

青铜器

3.代表:

司母戊鼎、四羊方尊、利簋、何尊、三星堆青铜面具

二、甲骨文与青铜器

青铜器

4.特点:

①国家掌控

③制作工艺高超

④数量增多、种类丰富

泥范铸造法

②规模宏大,组织严密,分工细致

二、甲骨文与青铜器

青铜器

5.文字:

铸刻在青铜器上的文字,称为“金文”/“铭文”

何尊及铭文

内底铸铭文“宅兹中国”。这是目前所见“中国”一词最早的实物见证。

二、甲骨文与青铜器

青铜器

6.三星堆遗址:

青铜面具

②展现了夏商时期丰富多彩的古蜀文明

③表明它与中原王朝具有密切关系

①长江上游地区的四川广汉三星堆遗址

青铜树

三星堆玉璋

玉璋是我国古代祭祀用的礼器。这件玉璋与我国 商时期其他地区玉璋的形制大体一致。

黄金面具

知识拓展

1978年,湖北随州曾侯乙墓出土了一整套战国时期的编钟,这就是闻名中外的曾侯乙编钟。全套编钟共65件,分3层8组悬挂在长7.48米、高2.65米的钟架上。 其中,上层3组共19件钮钟,中下层5组共45件甬钟和1件铸(bó) 钟。编钟上有铭文3700多字,内容为编号、记事、标音等。曾侯乙编钟是我国迄今发现的保存最好、音律最全、音域最广、气势最宏伟的编钟,至今还能演奏乐曲。

曾侯乙编钟

三、《诗经》和“楚辞”

《诗经》

时期:

地位:

内容:

西周和春秋时期

我国现存第一部诗歌总集

《诗经》共有300多篇诗歌,

分为“风”“雅”“颂”三部分

价值:

《诗经》关注现实,保存了丰富的先秦史料。

《诗经》中,“风” 是各地民歌;“雅” 是正声雅乐;“颂” 是祭祀乐歌,分别从不同角度反映了当时的社会生活。

三、《诗经》和“楚辞”

材料:

岂曰无衣?与子同袍。

王于兴师,修我戈矛,与子同仇。

岂曰无衣?与子同泽。

王于兴师,修我矛戟,与子偕作。

岂曰无衣?与子同裳。

王于兴师,修我甲兵,与子偕行。

——节选自《诗经·秦风·无衣》

说说诗句反映的时代特征。

时代背景:公元前771年),周王室内讧,导致戎族入侵,攻进镐京,周王朝土地大部沦陷,秦国靠近王畿,与周王室休戚相关,遂奋起反抗。

反映了当时社会战乱不休的特点,同时体现了秦人在战争中团结互助,共同抗敌的英雄主义气概和爱国主义精神。

三、《诗经》和“楚辞”

“楚辞”

含义:

战国时期,楚国的屈原以及宋玉等人吸收民歌精华,采用楚国方言,用浓郁的情感和丰富的想象,创作出一种新体诗歌“楚辞”。

代表:

价值:

《诗经》和“楚辞”是我国古典诗歌的两大源头,对后世诗歌创作影响深远。

屈原的《离骚》

充分表达了对祖国和人民的热爱,是千古传诵的抒情长诗

三、《诗经》和“楚辞”

屈原出身楚国贵族,担任重要官职,后来因遭到排挤而被流放。流放期间,他忧国忧民的心志从未改变。公元前278年,楚国都城被泰军占领。屈原知道后无比悲愤,带着至死不离开楚国的决心,于五月初五投汨罗江自尽。屈原为国为民而死,人们用种种方式追思他。据说,每年的端午节就是为了怀念屈原这位伟大的爱国诗人。

热爱祖国、忧国忧民、坚持真理、宁死不屈的爱国情怀

夏商周时期的的科技与文化

天文、历法与医学

甲骨文与青铜器

《诗经》和“楚辞”

历法:夏历、商朝历法、二十四节气

中医:名医扁鹊、《黄帝内经》

天文:记录日食、月食、哈雷彗星

甲骨文:刻在龟甲、兽骨,中国最早、体系较完整

青铜器:四羊方尊、司母戊鼎

三星堆遗址:古蜀文明与中原王朝联系密切

《诗经》:我国现存第一部诗歌总集

“楚辞”:爱国诗人屈原《离骚》

课堂小结

同课章节目录

- 第一单元 史前时期:中国境内早期人类与文明的起源

- 第1课 中国境内早期人类的代表—北京人

- 第2课 原始农耕生活

- 第3课 远古的传说

- 第二单元 夏商周时期:早期国家与社会变革

- 第4课 夏商周的更替(2018)

- 第四课 早期国家的产生和发展(2016)

- 第5课 青铜器与甲骨文

- 第6课 动荡的春秋时期

- 第7课 战国时期的社会变化

- 第8课 百家争鸣

- 第三单元 秦汉时期:统一多民族国家的建立和巩固

- 第9课 秦统一中国

- 第10课 秦末农民大起义

- 第11课 西汉建立和“文景之治”

- 第12课 汉武帝巩固大一统王朝

- 第13课 东汉的兴衰

- 第14课 沟通中外文明的“丝绸之路”

- 第15课 两汉的科技和文化

- 第四单元 三国两晋南北朝时期:政权分立与民族交融

- 第16课 三国鼎立

- 第17课 西晋的短暂统一和北方各族的内迁

- 第18课 东晋南朝时期江南地区的开发

- 第19课 北魏政治和北方民族大交融

- 第20课 魏晋南北朝的科技与文化

- 第21课 活动课:让我们共同来感受历史